爱伦•坡小说中的“眼睛”

编者按

爱伦·坡小说中存在着诸多易为忽略的“眼睛”元素,它们不仅是故事层面上的情节素材,也可映射作品在话语层面上的叙述策略,甚或在元语言层面上指导读者(批评者)用坡的眼睛去审视其故事世界。本文拟在兼顾爱伦·坡小说谱系的基础上,着重聚焦于《眼镜》、《斯芬克斯》、《莫格街凶杀案》以及《玛丽·罗热疑案》等几部作品中的“眼睛”命题,分析其与爱伦·坡小说美学之间的内在关联,并特别指出,坡在作品里所倡导的“侧目而视论”和“视网膜外围聚焦法”尽管在其显性层面上表征为视觉生理学常识,但在其深层意义上却堪称爱伦·坡小说创作的文学认知理据。

作者简介

于雷,男,南京理工大学外国语学院英语系副教授,主要从事十九世纪美国文学研究。

埃德加·爱伦·坡像

在爱伦·坡创作的70[1]篇小说中,“眼睛”元素的存在当属一种重要的文本现象[2],成为理解爱伦·坡小说美学的独特视角:它可能涉及眼睛的疾患——《眼镜》(“The Spectacles”)中主人公的高度近视乃是故事赖以依托的支点;也可能关乎视觉幻象——《斯芬克斯》(“The Sphinx”)里的眼睛聚焦失误乃是造成主人公荒唐想象的关键所在;还可能是眼睛的生理现象的探讨——杜宾在《莫格街凶杀案》(“The Murders in the Rue Morgue”)里曾进行过一番视网膜感光特点分析;甚或凝练出眼睛的“哲学”——杜宾在《莫格街凶杀案》中提出“侧目而视论”,后又在《玛丽·罗热疑案》(“The Mystery of Marie Rogêt”)中强调“(视网膜)外围聚焦法”。重要的是,这些“眼睛”元素不仅折射出人物(作者)的独到分析理性,还可能直接支撑坡的小说构思。同时,在批评维度上,它们还可能成为理解爱伦·坡创作哲学乃至把握其小说阐释方法的有效路径。

眼睛的功能是坡极为感兴趣的话题——正确的运用可以使观察入木三分,错误的运用则会使人误入歧途,而先天性的视觉功能障碍则不仅会导致故事人物陷入窘困,更让其无法分辨所观察对象的真伪。小说《眼镜》的整体构思即直接围绕主人公的“眼睛麻烦”展开。作为坡的喜剧短篇之一,它最初刊载于1844年3月27日的《金元日报》(The Dollar Newspaper),后又转载于1845年11月22日的《百老汇杂志》(The Broadway Journal)。[3] 据说坡还有意将这个作品拿到英国去发表,但最终却在伦敦的编辑那里吃了“闭门羹”,理由是情节令人瞠目。[4] 爱伦·坡专家阿瑟·奎因在其所著的《埃德加·爱伦·坡评传》中则干脆称之为“无从批评(defies criticism)”的小说。[5] 向来,国内外学者对坡的诸多“非经典”小说同样是缺乏耐心的。

《眼镜》中年轻的辛普森仪表堂堂,唯独眼睛高度近视,因担心损及俊朗形象而拒戴眼镜。某晚,辛普森与好友塔尔博特去剧院看戏,席间突然瞥见远处私人包厢坐着一位素不相识的美貌女子(勒兰德女士),不禁暗自倾心。他的深情窥视数次引起对方的注意。这更让辛普森以为这是所谓的“一见钟情”。一日傍晚,辛普森趁勒兰德女士散步之际上前示爱,而后者对这闪电般的求婚倒也不作推辞,但特别提出辛普森迎娶她时一定要戴上她赠送的眼镜。凌晨时分,辛普森终于同勒兰德女士坐上了婚礼马车。当戴上眼镜的辛普森第一次看清“新娘”的面目时,不禁大惊失色,叫苦不迭:眼前的勒兰德女士实际上是一位满脸皱纹的老太太。更糟糕的是,辛普森从后者的口中得知,自己居然是这位老太太的玄孙!正当这位多情郎因为自己娶了高祖母而懊恼不已时,老太太的一席话却让事态峰回路转:原来,82岁高龄的勒兰德女士专程从法国来到美国找寻其唯一的继承人。自从剧院的那次“邂逅”,老太太便得知了辛普森的真实身份,但玄孙的“多情”颇令其不悦,遂联合老相识塔尔博特策划了上述恶作剧以示惩罚。当然,作为喜剧的收场,勒兰德女士最终不仅将继承权交给了辛普森,还将年轻美丽的史蒂芬妮·勒兰德(老太太第二任丈夫的远房亲戚)嫁给了他。

埃德加·爱伦·坡,《眼镜》

值得注意的是,从故事情节来看,《眼镜》与乔叟的《巴思妇的故事》存在着颇为有趣的互文性关联:如果说“老妪变少女”在乔叟那里代表的是西方民间故事的经典程式,那么坡笔下的“少女变老妪”显然是对那一程式的扭转。不过,尽管两者在思维方向上截然相反,坡笔下的勒兰德女士却依然符合民间故事中的“老妪”之角色功能:通过设置“陷阱”或“圈套”让年轻的男主人公就范,并在此过程中使其得以接受某种具有训诫意义的情感或伦理教育。这一传统不仅体现在巴思妇身上,同样也可以追溯到13世纪法国寓言长诗《玫瑰传奇》(“The Romance of the Rose”)中的“老妇人”(La Vieille)这一形象。[6] 可以说,《眼镜》对西方民间叙事传统程式的“改造性”利用在很大程度上体现了坡对文学“想象”的理解;坡的最大本事,如其在《创作的哲学》中所暗示的,乃是对已知素材加以组合重构——“上帝所想象的是未曾有过的,而人所想象的却是业已存在的”[7]。然而,《眼镜》的意义却不仅仅是出于对西方既有文学程式的想象性转化,更重要的是其所隐含的坡的小说美学理念。

作为一种增强“眼睛”功能的道具,眼镜似乎深得坡的钟爱,事实上,他在小说中提及眼镜的几率非常可观。《未来景致》(“Mellonta Tauta”)里的叙述者主人公在其气球旅行的一开始便要求读者,“准备好眼镜,等着接受打扰吧。我会在这风尘仆仆的旅途中天天给你们写信”。《四兽合一:人形骆驼豹》(“Four Beasts in One:The Homo-Cameleopard”[8])里的市民看见远处那位身披长颈鹿皮毛的国君时,亦大声喊道:“快戴上眼镜,告诉我那是什么?”就连杜宾在D部长住处寻找“被盗的信”之际,也有意抱怨自己的“眼睛缺陷”,非戴上一副绿色的眼镜不可。[9] 在《眼镜》这篇作品中,眼镜更是直接成为了故事构架赖以依托的榫口。若仅从情节上看,这个故事除了一些“有伤风化”的喜剧卖点之外,似乎无甚可取之处。但如果对坡的其他插科打诨之作一并加以考量,便会发现此类小说实际重在结构性玄机。坡惯常于在作品中用百分之九十九的“怪诞”去包装百分之一的“深刻”,并且这“深刻”越模糊越好。[10] 故此,坡的不少小说常常沦为批评家们用来随意涂写“寓意”的羊皮纸。坡的传记作家杰弗里·梅尔斯在提及《眼镜》时认为,“高祖母”妆扮成美貌女子这一情节说明作者有意对老妇的虚荣之举进行一番“斯威夫特式”的讽刺。[11] 显然,这样的阐释严重偏离了作品本身的隐含语义重心——真相与想象常常背道而驰,沉迷于想象的人难免会迷失真相。但问题是,为了得到这条老生常谈的“人生经验”,似乎未必值得去经历“玄孙爱上高祖母”的“悲剧净化”;难怪法国学者阿尔弗雷德在论及《眼镜》之际亦不敢苟同其文学性。[12]但是,文森特则认为,坡的小说之所以有其成功之处,很大程度上在于他能够旁敲侧击地予以暗示,而并非直截了当地暴露事实。[13] 换句话说,坡的小说的文学性正得益于某种“无心插柳”的小说美学,这也符合他围绕诗学中的伦理问题所秉持的一贯态度。他并不完全拒斥小说的教寓维度,但他首先重视的是作品的“整体效果”;其次,只有在不破坏“整体效果”的前提下才可以在叙事作品中以“暗流”的形式输入“寓意性”成分,而且必须慎之又慎。[14] 不妨如是考察《眼镜》中这两者之间的关联:眼镜在某种程度上也是勒兰德女士对其玄孙加以“凝视”的窗口。当戴着眼镜的辛普森站在马车里冲着自己的高祖母大暴粗口之际,其人性之中的伪善亦旋即暴露无遗。如此,坡的这一围绕眼镜所展开的情节设置在不经意间营造了一种双向反讽效果。从此意义上说,在诸多看似支离破碎的文本片断之中,“眼镜”始终作为故事的核心支点成为引导其终极效果的“暗扣”,作用大抵相当于雷姬娅(Ligeia)的眼睛或是贝蕾妮丝(Berenice)的牙齿,同时,在其戏剧性功能上也颇似王尔德笔下那“温德米尔夫人”(Lady Windermere)的扇子。

《怪异故事集》中的插图,哈里·克拉克

倘若说坡的确在故事中刻意传达了什么“深刻”,那么,这“深刻”与其说是道德的寓意,不若说是一种“阅读”的寓意——从某种意义上看,“眼睛的近视”在坡那里体现了美学距离的重要性。只有在“不及物”的状态下,现实生活中的丑陋平庸才能成为文学世界中的楚楚动人;否则,即便是最具艺术天赋的创作者,也只能像坡在《谢赫拉萨德的第一千零二个故事》(“The Thousand and Second Tale of Scheherazade”)里所描绘的那样——纵然与暴虐的国王结成姻缘,也终究难逃杀身之祸。薄迦丘在《爱情十三问》中曾为年轻的绅士出过一个难题:若必须与老妇和少女轮流同住,究竟该先挑谁呢?依笔者看,这选择当中即包含了《眼镜》的“深刻”。薄迦丘给出的答案是:“与老妇同住却是聪明人所极力避免的事情,它可以用许多办法来逃避。”[15] 或许,坡为读者提供了一种最佳的办法,那便是抛开“眼镜”。

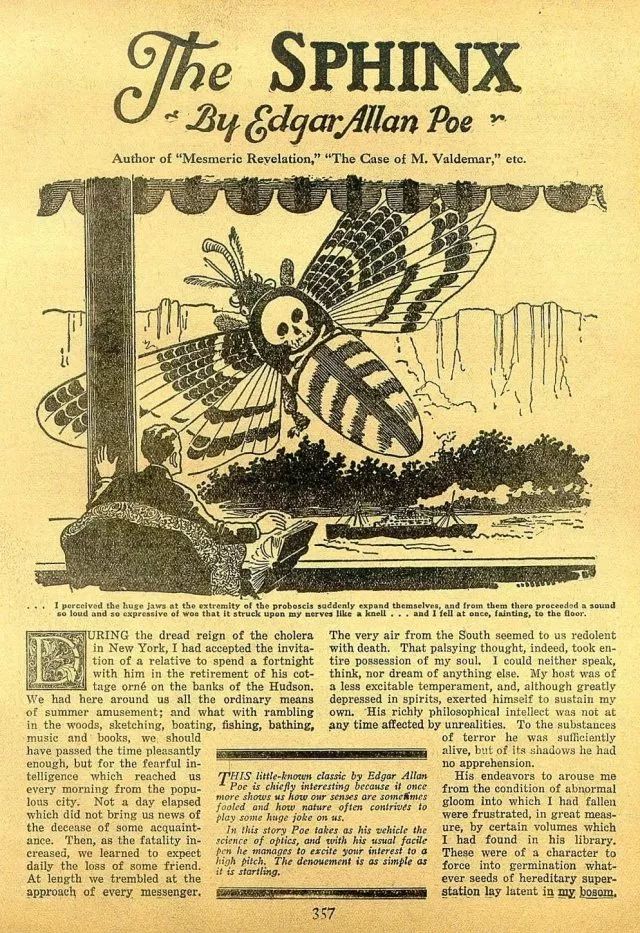

如果说《眼镜》在一定程度上折射出坡的那种斡旋于“清晰”与“模糊”之间的“审美辩证法”,那么,在《斯芬克斯》当中,坡则将其甚为热衷的“眼睛聚焦理论”表现得淋漓尽致。这个短篇于1846年1月发表于《亚瑟女子杂志》(Arthur’ s Ladies Magazine),是坡的又一篇鲜为学者深究的小说;据奎因教授的理解,“不属上乘之作”[16]。但是,如果将这篇小说纳入到坡的“眼睛母题”中去,便有了其独特的意义。

《斯芬克斯》的故事发生在纽约爆发霍乱疫情期间,叙述者“我”应邀前往朋友在哈德逊河畔附近的乡间别墅休养两周。二人志趣有所不同:前者热衷灵异,后者钟爱哲学。一日,“我”坐在窗口读书,突然发现正前方远处的山坡上有一头巨大的怪兽从山顶迅速窜向山脚的密林深处,不见了踪影。据叙述者的观测,怪物长着两对巨型的翅膀,上面覆盖着金属般的鳞片,其体态之大远超过迄今见过的巨型战舰。之后的一个傍晚,叙述者再次发现了对面山上的怪兽,可身边的朋友却声称一无所见并拿出《自然史纲要》,翻到其中一页为“我”讲解。原来那所谓的“怪兽”不过是鳞翅目当中一种叫做“斯芬克斯蛾”的小昆虫,当这样一只身长不过“十六分之一英寸”的生物在距离“我”的瞳孔仅“十六分之一英寸”的地方沿着细微的蛛丝爬行时,它便被放大成了眼中的“怪兽”。

埃德加·爱伦·坡,《斯芬克斯》

毫无疑问,与《眼镜》一样,这个作品在很大程度上也是一则关于“错觉-想象”的“眼睛故事”,但与《眼镜》又有着质的区别:前者着重讨论的是“看的对象”,而后者注重的是“看的距离”。对于那些喜欢从坡的小说中寻找“道德内涵”的读者而言,《斯芬克斯》当然不会令人失望,他们可以像美国短篇小说研究专家查尔斯·E.梅伊那样认为这个作品反映了“现实乃心中之物”的主题;是对“万物皆征兆”这种宗教理念的戏仿;以及“只有将艺术品置于其所处的语境世界中,能指与所指之间的内在关联才会是真实的”[17]。同样,对于那些热衷于在坡的小说中寻找“文学失误”的读者来说,他们也可以像马克·吐温奚落库柏那样,以戏谑的口吻去“较真”——美国学者斯图亚特和苏珊便是如此,他们对《斯芬克斯》做出了如下的专业“考辨”:

[《斯芬克斯》当中]存在两个令读者困扰的问题:一是景深(人的眼睛不可能对超近的物体和远处的物体同时加以聚焦,而且也根本无法聚焦于距离[瞳孔]仅1/16英寸的物体上),二是蛛丝。即便这个虫子在蛛丝上爬行时不会被缠绕,那么,至少那距离瞳孔只有1/16英寸远的蛛丝也会触碰到人的脸部,进而与睫毛绞在一起。[18][《斯芬克斯》当中]存在两个令读者困扰的问题:一是景深(人的眼睛不可能对超近的物体和远处的物体同时加以聚焦,而且也根本无法聚焦于距离[瞳孔]仅1/16英寸的物体上),二是蛛丝。即便这个虫子在蛛丝上爬行时不会被缠绕,那么,至少那距离瞳孔只有1/16英寸远的蛛丝也会触碰到人的脸部,进而与睫毛绞在一起。[18]

这是一段令人忍俊不禁的言说,尽管不乏“科学依据”,但多少扭曲了文学的本质,也背离了坡的创作哲学。如果阅读坡的小说须采取这样的近景微观,那么,这阅读者又比《斯芬克斯》里的“灵异先生”高明多少呢?众所周知,坡的创作大多伴随生计的压力,为急于找到报纸杂志推销自己的“产品”,他的故事必须首先以“乐”取胜。[19] 但是,这并不等于说坡的故事总是缺乏思想性和对社会热点现象的关注——问题只是在于,他往往会将自己真正想触及的命题“藏”在一个最为“随意”的地方。就此意义而言,坡不仅是杜宾的创造者,更是杜宾的替身,而且技高一筹:他的本事不止在故事世界内,更在故事世界之外。

从头至尾,《斯芬克斯》似乎只是描述了一个满脑子迷信思想的绅士如何蠢到将瞳孔前的一只微型昆虫误当成了一头巨型怪兽,字里行间不乏坡所惯常的插科打诨与“梅尼普式”话语,然而讽刺的对象却飘忽不定,无怪乎查尔斯·E.梅伊不得不对其进行多重主题阐释,但似乎并未真正找到这部小说的“点睛之笔”。其实,在《斯芬克斯》当中一处极不起眼的地方,“灵异先生”的朋友在对前者进行“昆虫知识普及”之前“顺口”说过这样一番话:

……人们在观察对象时,常犯的一个主要错误就在于对距离判断不准确,从而低估或夸大了对象的实力。“譬如,”他说,“要恰当评估民主制的全面传播如何影响整个人类,一件不容忽视的工作就在于弄清楚那种时代得以实现之际,距离我们有多远。可是,你看到有哪个研究政府体制的学者曾经想到过这一具体领域呢?”说到这里,他便径直走到书架跟前,取下一卷《自然史纲要》。[20]

一则数千字的怪诞小故事,只有这区区一小段“随机”想起来的“例子”安插在人物对话之中,并且仅仅是为了向当事人解释“聚焦失误”、“昆虫知识”和“怪兽幻觉”,似乎怎么也挨不上“民主”的边儿,然而,就是这么一小点儿“不协调”的感觉,坡为读者留下了破译“密码”的暗示。

奎因教授一语道破天机:“这则故事的讽刺目的在于突出表明,民主制的力量往往会被那些眼睛靠的太近的人过度夸大。”[21] 应该说,坡对杰克逊时期的美国民主体制基本上是持批判态度的,这一点在其另一篇“不可阅读”的作品《四兽合一:人形骆驼豹》当中也有着鲜明的体现:故事尽管发生在“3830年”的古代[22]叙利亚,但那位身披“骆驼豹”皮毛招摇过市的塞琉西国王安帝奥克斯所影射的恰恰是十九世纪美国“君主式平民”——安德鲁·杰克逊总统。[23] 如此看来,若缺乏对坡的小说“文眼”的侦破,读者心目中的坡不仅会流于“怪诞”,也难以摆脱传统阐释的束缚。在坡的叙事作品中,最佳的寓意接受方式只能是坡所说的“暗示性的一瞥”(suggestive glimpses)[24],靠得太近,必然会只见树而不见林。就这个道理来说,坡最直接的表述当属其在作品中反复强调的“侧目而视论”与“视网膜外围聚焦法”,堪称是洞见坡的小说美学的核心理念。

埃德加·爱伦·坡,《四兽合一:人形骆驼豹》

在坡的小说研究领域似乎存在着这样一种不成文的共识,即坡的最佳作品大致有两类:一是哥特小说,二是侦探小说,而侦探小说又以“杜宾系列”最为出名。至于其他类型的小说,则多被打入“冷宫”抑或被贬为“二流”之作。[25] 这种由来已久的刻板分类传统不仅在很大程度上割裂了坡的小说之间的内在联系,更使得坡的创作哲学失去了其在跨文本语境下的普适性;而笔者围绕坡的小说中的“眼睛”所展开的讨论实质上穿越上述分类传统,从坡所创造的人物形象(尤其是杜宾)身上找到理解坡的小说美学的独特视点。其实,如果细致发掘杜宾在侦破案件之前所讲述的一些看似随意的“眼睛话语”,就不难发现,杜宾绝不仅仅是一位卓越的刑侦专家,更是一名技艺超群的叙事学家。他的思想几乎可以将坡的各种类型的小说联系在一起,也正是在这个意义上,坡的小说世界拥有了灵魂。

值得注意的是,坡的创作有一个缺点;当然,这个缺点只有在同时阅读其多部作品时才能发现,但也正是这个“缺点”恰恰使读者有机会捕捉到他散见于各处的“思想精髓”——这个“缺点”便是其在细节、言语乃至于局部情节上的重复。在大众传媒和版权意识相对落后的19世纪美国,作家们偶尔重复利用自己的“灵感”并不鲜见,或许也不至于对当下读者的审美情趣造成如今日这般严重的影响。[26] 而另一方面,就笔者而言,对于坡(杜宾)的“眼睛哲学”之发掘恰恰得益于这样的重复[27]:在《未来景致》中,坡如是写道:“人们在寻求真相的过程中最容易犯的错误就是自以为是的人所犯的那种错误,他们以为只要将观察对象拿得离眼睛越近就看得越清楚。这些人因为细节的干扰而成了睁眼瞎。”(Tales:559)在《被盗的信》中,杜宾谈及“地图寻字游戏”给予他本人的深切体会:“物质世界中往往存在许多极为准确的类比可用以阐释非物质世界。”紧接着,杜宾便以“类比”的方式亮出了其独到的“视觉理论”,指出在“地图寻字游戏”中,最易为人眼所忽略的恰恰是地图上那些印刷字体超大的地名,它们往往从地图的这一端一直延伸到另一端,“这种游戏的新玩家却不懂得这其中的哲学,往往为了让对手尴尬而专挑那些字体印刷得很小的地名”(Tales:475)。当然,最为经典的“眼睛话语”出现在《莫格街凶杀案》当中,在那里,杜宾更为系统地将眼科生理推衍成为一种认知范式:

看东西凑得太近反而会扰乱了视觉。就算有可能极为清晰地看见一两点,也必然会因此而失去对事物的整体关注。如此,便有了所谓深不可测之说。然而,真理并非总在井底深处。事实上,就比较重要的知识而言,我倒以为她一贯显露在浅处。真理之所以显得深奥乃是因为人们总在峡谷中寻觅,而不知道她恰恰就栖息于山巅之上。[28] 人们对于天体的观察便能够很好地说明此类谬误的性状与根源。要想看清夜空的星体,要想最佳地感受其发出的光亮,就该用余光侧目而视——将视网膜的外围区域(它对微弱光线的敏感度高于中心区域)对准它们——完全正视只会让星体的光亮随之黯淡。实际上,处于后一种情形下的人眼往往会接受到大部分光线,但更为精细的感光效能恰恰体现在前一种情形。(Tales:256)

《被盗的信》中插图

坡对视觉生理学的了解绝非子虚乌有[29],事实上,作为一位毕生对自然科学保持浓厚兴趣的作家,他在文学作品中所表现出来的医学知识(天文学、物理学等众多其他门类自不必说)早已为西方学者所证实。[30] 但是,真正于文学有价值的部分倒不在于视网膜中心与其外围在感光度上的差异,而是在于这样一种眼部生理现象(及其所衍生的“侧目而视论”和“外围聚焦法”)如何作为独特的认知理据与坡的小说美学发生关联。笔者认为,主要存在三个层面:故事层面(情节素材)、话语层面(叙述策略)及元语言层面(批评模式)。

在故事层面,它往往成为小说情节发展的理性元素,使人物行为(心理或是物理)获得必要的动因。在坡的长篇小说《南塔科特的阿瑟·高簦·皮姆历险记》(The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket)当中,主人公皮姆躲在漆黑的舱底,试图看清同伴偷偷送来的信(此时船上已发生暴乱,而其同伴亦仅有部分活动自由),但是“这张纸条几乎无法看清,即便是用眼睛直视也难以奏效;于是,我将视网膜的外围对准它,换句话说,就是微微侧过眼去看,这时,我发现它多少显得依稀可辨了”(Tales:606)。同样得益于这样的“类比”,《莫格街凶杀案》中的杜宾决定停止调查与案件相关的直接线索,转而对以往那些为他人所忽略的“边缘”证据进行搜集、梳理和分析,从而得出凶手是动物(黑猩猩)而并非人类的大胆猜测。如果说在上述事例中,坡/杜宾的“眼睛话语”多少还停留在“寓言”阶段,那么,到了《玛丽·罗热疑案》当中则直接演变成了刑侦专家的方法论:

……我们将放弃对这一[凶杀案]内部因素的调查,转而把聚焦点投向其外围。人们在此类调查中最容易犯的错误莫过于就事论事,对附带或偶然事件全然不顾。法庭的措施不当即在于将证据和讨论囿限于表面的相关性。然而大量的事实抑或说大部分真相往往都是缘起于看似无关的因素,这一点不仅已为经验所证明,而且也总是体现为一种真正的哲学。(Tales:330)

《莫格街凶杀案》插图

从人们的普遍生活经验来说,“侧目而视论”与“外围聚焦法”其实是一种非常规的观察、思考方法。正因为如此,它们在话语层面上恰恰能够反向映射出坡的创作理念及叙述策略——既然人们习惯于直视眼前被关注的对象,热衷于更明确、更直接地捕捉到事物的本质,那么文学创作就必须学会与读者展开“猫捉老鼠”般的博弈游戏。从坡的小说中大量存在的密码学(cryptography)基因来看,他是这方面的行家里手。在他的创作中,所谓“虚虚实实”、“以虚裹实”的技法至关重要。J.希利斯·米勒曾精辟地指出,文学的基本特征即在于“掩藏秘密,永不揭示它们”[31]。坡当然深谙这其中的道理,他在批评狄更斯小说《巴纳比·拉奇》(Barnaby Rudge)时说道:“藏好秘密显然是必要的。就既定的效果而言,若不能将秘密坚守到结局中的准确时刻,就必然会让大家一头雾水。万一作者不慎将秘密泄露,那他的所有设想将会成为一盘散沙。”[32] 为此,坡在创作过程中至少会采用如下几种“障眼法”:(1)第一人称不可靠叙述(坡常藉此营造“误导”之效并在揭露真相之际强化作品的修辞内涵)。很少有作家像坡那样将这一技法贯穿于几乎所有的小说创作当中,进而使之成为其叙述策略的常态特征。关于这一点,中西方学者均有大量论述,只消瞅一眼《厄舍屋的倒塌》、《长方形的盒子》(“The Oblong Box”)以及《焦油博士和羽毛教授的管理体系》(“The System of Dr. Tarr and Prof. Fether”)[33]。当中的叙述者即可窥见一斑。(2)隐匿人物(concealment of character)。一般说来,小说家往往习惯于展示人物、发掘人物,但坡却认为,只有将人物隐匿起来,故事方才会产生合理的神秘性。[34] 《陷坑与钟摆》(“The Pit and the Pendulum”)中的主人公从头至尾一直被禁闭在宗教裁判所一座漆黑的监狱里,无名无姓,也无从知晓其为何沦落此处,只是发现他在无助地应对监狱里各种可怕的机关。同样,《钟楼里的魔鬼》(“The Devil in the Belfry”)当中那个吸引全镇眼球的“魔鬼”也是一个身份极度模糊的异域访客;他虽然一直处于画面之中,但仅仅是一个引起人们心理骚动的“不明之物”。(3)中心论题的边缘化。坡热衷于将真正的核心关注点“藏”在某个“最随意”的地方。《被盗的信》可谓是这一叙述逻辑的寓言式表达,而上文所论及的《斯芬克斯》则是这一叙述逻辑的典型性实践。(4)植入合理的“无关”情节。这一特征不仅大量出现在上文已引证的《莫格街凶杀案》等杜宾系列小说中,也同样为许多其他故事所运用。在《幽会》(“The Assignation”)中,援救溺水婴儿、情人之间的临别留言以及品酒论诗等情节亦可谓琐碎无序,而实际上却均指向最终的男女殉情悲剧。在《金甲虫》当中,诸如“遭遇甲虫”、“发现残缺羊皮纸”以及“家犬破门而入”等一系列意外事件恰恰也是最终揭开谜底的必要条件——可以说,《金甲虫》几乎把“障眼法”发挥到了极致:尽管它从标题到内容似乎全部围绕“甲虫”而展开,但其真正的情节指向恰恰不在“甲虫”而是在“金”。

《陷坑与钟摆》中的插图

杜宾的“眼睛哲学”不仅体现于文本的内在肌理和作者的书写策略,它还能够指导读者(批评者)用坡的“眼睛”去审视坡的小说世界。这种“元语”结构主要表现在以下几个方面。[35]首先是将杜宾的“眼睛哲学”当做一种认知隐喻,以指示读者的潜在阅读过程。在《爱伦·坡及杜宾谜案研究》一书中,考普利即指出,坡笔下的杜宾不仅是个破案专家,他还可以教会读者“成为自己的杜宾”,换言之,“坡笔下的侦探可以帮助我们成为发现坡的侦探”。[36] 无独有偶,费希尔在《剑桥爱伦·坡导读》中也认为,坡的许多小说均在不同程度上涉及“犯罪-侦破”主题;尽管它们缺乏显性的犯罪现象,更没有杜宾式的破案专家,但围绕故事叙述者所形成的文本迷宫却往往会将读者本身转化为某种“隐形的侦探”[37]。其次,杜宾采用的“眼睛哲学”不仅推崇文本内部的细读,更强调各种“游戏之外的事物”(things external to the game)。因此,批评者有必要“侧目而视”,借助于文学发生学等独特视角将眼光投向文本之外,关注坡的阅读经历和阅读习惯,在十九世纪的历史文化语境中把握坡的小说创作机制。[38] 再者,突出坡与其他创作主体之间的关联。近年来的研究成果表明,批评家们在讨论坡的小说之际,时常会将其他“文类小说”(genre fiction)创作者的书写机制纳入考察视野,看看他们在接受坡的影响的同时如何吸收、批评并改写坡的叙事策略,进而在文学生态链上更为科学地反观其创作的主体(间)性。例如,在《坡、“厄舍屋”及美国哥特》一书中,研究者佩里与塞德霍姆便把《黄色墙纸》视为对《厄舍屋的倒塌》之“阅读”,正所谓将“视网膜的外围”对准了坡的小说世界。显然,在这“侧目而视”之际,批评者不止是发现了女性主义的批评工具,更重要的是,还学会了用厄舍的妹妹玛德琳的眼睛去重新审视坡的小说。[39]

坡小说中的“眼睛”可谓是窥探其作品“心灵”的窗户——这“眼睛”既在远处,也在跟前;既在其内,亦在其外;既在中心,又在边缘。而与这种独特的“阈限性”相契合的是,坡笔下的诸多人物形象也均在不同程度上成了波德莱尔与本雅明所提及的都市“闲游客”(flaneur),他们深受市井喧嚣的吸引,但却凭藉超然的“凝视”使自己身处城市的迷宫之外。[40] 也许,理解坡,杜宾最具“慧眼”:“过度的深奥往往会让我们的思想陷于混沌衰微;纵使那璀璨的启明星,倘为我们的眼睛注视得过久,过专,或是过正,也可能从苍穹上消失。”(Tales:256)

The Following Edgar Allan Poe

[1] 这一数字根据詹姆斯·哈里森所编的《埃德加·爱伦·坡全集》统计得出(See James A. Harrison, ed., The Complete Works of Edgar Allan Poe, vols. II-VI, New York: AMS Press Inc., 1965, p.v.)。

[2] 此文本现象尽管散布于坡的许多作品中,但据笔者在几个重要西文学术数据库的检索与调查来看,尚未发现有学者对其表现出足够的兴趣。

[3] See Levine Stuart & Susan, eds., The Short Fiction of Edgar Allan Poe, Indianapolis: The Bobbs-Merill Company, Inc., 1976, p.348.

[4] See Burton R. Pollin, “Notes and Queries: ‘The Spectacles’ of Poe—Sources and Significance”, in American Literature, 37(1965), p.189.

[5] See Arthur H. Quinn, Edgar Allan Poe: A Critical Biography, New York: D.Appleton-Century Company, 1942, p.400.

[6] 罗伯特·斯科尔斯等在《叙事的本质》一书中曾将巴思妇看作“老妇人”之寓言传统的延续(See Robert Scholes, et al., The Nature of Narrative, New York: Oxford University Press, 2006, p.92.)。

[7] Robert L. Hough, ed., Literary Criticism of Edgar Allan Poe, Lincoln: University of Nebraska Press, 1965, p.5.

[8] 这部作品的副标题似乎不太可译,故此,国内个别关注过该作品的学者仅用“四不像”译其正标题,而置副标题于不顾。据美国学者的阐释,小说里的国君身披“骆驼豹”(亦即长颈鹿)之皮毛,如此便指示了人、骆驼、豹和长颈鹿这四种“动物”(See Levine Stuart & Susan, eds., The Short Fiction of Edgar Allan Poe, p.449.)。笔者据此将其译为“人形骆驼豹”,一来符合各部分词根的内涵,二来符合原题的造词结构。)

[9] 值得注意的是,在坡的小说中,眼镜也常常成为人物的伪装道具:杜宾戴上眼镜自然是为了不让D部长起疑心,而《棒棒先生》(“Bon-Bon”)里的魔鬼之所以戴着一副“绿色的眼镜”,乃是为了掩饰其没有视觉器官的事实;在《汉斯·法奥的旷世奇遇》(“The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall”)中,鹿特丹市长(读罢月球使者捎来的信件后)在摘下眼镜的同时,也就“忘却了自我和尊严”。

[10] 坡在论及《天路历程》(The Pilgrim’ s Progress)时曾指出,小说读者从作品中获得的乐趣与他“避开寓意的能力”是成正比的,在他看来,寓意至多只能是一种“影子”(See James A. Harrison, ed., The Complete Works of Edgar Allan Poe, vol. XIII, p.149.)。

[11] 梅尔斯在《眼镜》中看见了斯威夫特作品的影子,于是便认为那是坡的创作来源(See Jeffrey Meyers, Edgar Allan Poe: His Life and Legacy, New York: Charles Scribner’ s Sons, 1992, p.314.)。其实,西方批评家们就坡的创作原型做过大量的考证,但不少均属难下定论的猜测。例如,美国学者伯顿曾专门试图从19世纪法国期刊上寻求《眼镜》的故事原型,当然也如梅尔斯那样有所“发现”,不过却是另有“说法”(See Burton R. Pollin, “Notes and Queries: ‘The Spectacles’ of Poe—Sources and Significance”, pp.185-190.)。应该承认,这种文学发生学意义上的考证有其独特的参考价值,但如果变成了一种普适性的批评范式,则会极大地损耗爱伦·坡作品的主体意识和美学本体价值,并最终使之沦为一种与文学本质无甚关联的“猜谜游戏”。

[12] See Alfred Colling, Edgar Poe, Paris: Michel, 1952, pp.186-187.转引自Burton R. Pollin, “Notes and Queries: ‘The Spectacles’ of Poe—Sources and Significance”, p.190.

[13] See Vincent Buranelli, Edgar Allan Poe, New York: Twayne Publishers Inc., 1961, p.79.

[14] See Robert L. Hough, ed., Literary Criticism of Edgar Allan Poe, p.xxii.

[15] 薄迦丘《薄迦丘的爱情谈:爱情十三问与爱的摧残》,肖聿译,台北:网路与书,2006年,第44-45页。

[16] Arthur H. Quinn, Edgar Allan Poe: A Critical Biography, p.499.

[17] Charles E. May, Edgar Allan Poe: A Study of the Short Fiction, Boston: Twayne Publishers, 1991, pp.49-50.笔者在此绝非否认坡小说的道德内涵(其实上文亦已指出了坡的“暗流”式寓意输入策略),而是认为应该充分吸收杜宾的“侧目而视论”和“外围聚焦法”,将关注点投向文学发生的“边缘地带”,进而准确捕捉到爱伦·坡不少小说中所触及的社会伦理问题。See also Dan Shen, “Edgar Allan Po’ es Aesthetic Theory, the Insanity Debate, and the Ethically Oriented Dynamics of’ The –Tell Tale Heart’”, in Nineteenth-Century Literature, Vol.63, No.3(2008), pp.321-345.

[18] Levine Stuart & Susan, eds., The Short Fiction of Edgar Allan Poe, p.322.

[19] 所谓“乐”,其实也关乎19世纪期刊文学市场的独特性。坡认为,创作这一类文章,最重要的一点莫过于抓住读者的注意力,“有人读你,才谈得上欣赏你”(See Edd Winfield Parks, Edgar Allan Poe as Literary Critic, Athens: University of Georgia Press, 1964, p.50.)。

[20] Edgar Allan Poe, The Complete Edgar Allan Poe Tales, New York: Avenel Books, 1981, p.541.本文所有译文均系笔者自译。下文出自该著的引文,将随文标出该著名称的末尾词及引文出处页码,不再另注。

[21] Arthur H. Quinn, Edgar Allan Poe: A Critical Biography, p.499.

[22] 在坡的小说中,年代常被误读;这里的“3830年”采用的是犹太历法(坡往往会用“The year of the world” ,以别于“the year of our Lord”),其历史起点相当于公元前3761年,若从这一年算起,那么“3830年”大致对应于公元后70年;当然,坡在运用这些数字时,常常是与真实历史存在出入的。类似的时间问题也出现于坡的另一部鲜为人议的小说《一则耶路撒冷的故事》(See Levine Stuart & Susan, eds., The Short Fiction of Edgar Allan Poe, p.420)。

[23] See Levine Stuart & Susan, eds., The Short Fiction of Edgar Allan Poe, p.438.

[24] James A. Harrison, ed., The Complete Works of Edgar Allan Poe, vol.XIII, p.149.

[25] 例如美国爱伦·坡研究专家爱德华·戴维森曾指出,“坡的短篇小说不乏其追随者,但那些故事中堪称伟大的,至多不过半打。”(See Edward H. Davidson, Poe: A Critical Study, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1957, p.254.)很明显,这样的批评模式时至今日亦“不乏追随者”。颇具反讽的是,坡经常告诫人们不要将观察对象放在离眼睛过近的地方,以免“一叶障目”,而他自己的少数几部“经典”之作恰恰是被众多批评家捧得太近了。

[26] 甚至在其写给女性仰慕者(如Fanny Osgood)的“情诗”中,坡也会“重复”当年早已向自己太太表达过的“灵感”;难怪英国小说家阿克罗伊德曾带着几分戏谑说道:“[坡]并不反对将情感回收再用。”(See Peter Ackroyd, Poe: A Life Cut Short, London: Chatto & Windus, 2008, p.112.)

[27] 金衡山先生曾研究过《皮姆历险记》中的“重复”现象,但他所说的“重复”大体指的是情节性重复(与其他作品相比)以及弗洛伊德意义上的心理结构重复(存在于《皮姆历险记》当中)。相较而言,本文在此处所论及的“重复”则主要聚焦于一种由“眼睛”所衍生出来的美学性重复,也即坡在其绝大部分小说当中所一以贯之的创作哲学(详见金衡山《重复的含义——<南塔科特的阿瑟·高簦·皮姆历险记>的一种解读》,载《国外文学》2001年第1期,第82-86页)。

[28] 坡不仅在小说中提及此说,同样也在其文学批评中加以应用。在讨论华兹华斯和柯尔律治时,他以类似的口吻指出:“就更加伟大的真理来说,人们常常错在去底部找它们,而不是在顶部;智慧的深奥只是在于人们往往投向渊薮之中将其寻觅——而不是在她所栖息的显眼之所。”(See Robert L. Hough, ed., Literary Criticism of Edgar Allan Poe, p.72.)。

[29] 根据眼科学的基本常识,视网膜的外围区域存有大量的“视杆细胞”(rod cells),主要负责在光线暗淡的场合发挥感光作用,而处于视网膜中心区域的“视锥细胞”(cone cells)则主要负责在光线明亮的场合发挥作用。因此人们在夜间用余光观察物体(如天上的星星)往往会更加清楚。详见维基英文百科网关于视网膜感光细胞的介绍(http://en.wikipedia.org/wiki/Rod_cell)。显然,爱伦·坡在小说中所提及的“视网膜外围聚焦法”正是这一视觉生理学的体现。

[30] See Benjamin J. McFarland and Thomas Peter Bennett, “The Image of Edgar Allan Poe: A Daguerreotype Linked to the Academy of Natural Sciences of Philadelphia”, in Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, vol.147(1996), pp.16-18.

[31] J.希利斯·米勒《文学死了吗》,秦立彦译,广西师范大学出版社,2007年,第60页。

[32] James A. Harrison, ed., The Complete Works of Edgar Allan Poe, vol.XI, p.51.

[33] 《焦油博士和羽毛教授的管理体系》设置了一个正常人参观疯人院的奇特情节,其中,第一人称不可靠叙述的运用大大增强了故事因疯人世界与常人世界发生颠倒所带来的戏剧性与神秘性。

[34] See Edd Winfield Parks, Edgar Allan Poe as Literary Critic, pp.47-48.

[35] 关于这一部分内容,笔者已在其他场合进行过详述,此处仅予以略说(详见于雷《新世纪国外爱伦·坡小说研究述评》,载《当代外国文学》,2012年第2期,第157-167页)。

[36] Richard Kopley, Edgar Allan Poe and the Dupin Mysteries, New York: Palgrave Macmillan, 2008, p.2.

[37] Benjamin F. Fisher, The Cambridge Introduction to Edgar Allan Poe, New York: Cambridge University Press, 2008, p.61.

[38] See Richard Kopley, Edgar Allan Poe and the Dupin Mysteries, pp.2-3.

[39] See Denis R. Perry and Carl H. Sederholm, Poe, “The House of Usher,” and the American Gothic, New York: Palgrave Macmillan, 2009, p.20.

[40] See James V. Werner, American Flaneur: The Cosmic Physiognomy of Edgar Allan Poe, New York: Routledge, 2004, p.135.

全文完

原载于《外国文学评论》2012年第3期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注