《大街》中的“反乡村”叙事

编者按

本文将辛克莱·刘易斯的《大街》置于空间批评视域和新文化地理学视野中,结合作家对美国二十世纪前二十年的文化记忆,论述《大街》中的“反乡村”叙事及其文化意蕴。

作者简介

张海榕,女,文学博士,扬州大学外国语学院副教授,主要研究领域为英美文学及文化研究。

辛克莱·刘易斯像

引言

1920年,美国作家辛克莱·刘易斯的《大街》甫一出版,便因其“真实再现明尼苏达州戈镇的乡村文化生活和独具匠心的乡村叙事格调”[1]而获得批评界的广泛关注。[2] 近年来,美国学术界比较注重对刘易斯作品进行空间层面的挖掘,《大街》中的空间因素如地点要素、地点感、地理景观和空间隐喻等开始引起研究者们的关注。[3] 麦考尔·斯宾德勒认为刘易斯在《大街》中讽刺了乡村戈镇沉闷的文化生活,他强调小说所折射的城乡巨变、标准化的社会大生产、西部精神的嬗变、知识分子的怀旧情结和进步主义运动等社会思潮的影响是社会转型时期的文化症候,并阐明《大街》具有某种反传统乡村叙事的特征。[4] 实际上,刘易斯在《大街》中勾勒出反乡村叙事的三种文化形态及其自身情感结构的复杂变化:一是反“诗意化”的乡村叙事及诗意化乡村叙事对城市文化的抵制;二是“城与乡”对峙视角下的反乡村叙事及异质文化间的较量;三是“病毒化”的反乡村叙事及乡村文化的真实呈现。本文拟从美国二十世纪初城乡空间转型的历史现实视角,审视这三类反乡村叙事及其文化意蕴。

反“诗意化”的乡村叙事及后者对城市文化的抵制

美国小说中不断变化的乡村叙事可以划分为三个阶段[5]:第一个阶段是十八世纪新英格兰和中部殖民地区所沿袭的“英国乡村叙事传统”,此时新英格兰乡村被讴歌成“自由、民主精神之源地和文化活力之源泉”,独立农民的形象和自主政治的模式是乡村精神的核心[6];第二个阶段,伴随着西进运动,自由、粗犷的美国本土化乡村叙事模式逐渐出现。作家们强调美国人的真实经历,以描绘美国农民在西部处女地垦荒为目的,突出“自由土地、自由劳动、自由人”[7]的概念,呈现出西部“世界花园”[8]式的农业社会;第三个阶段,十九世纪末至二十世纪初,美国从农业社会向工业社会转型,“诗意化”的乡村叙事不但秉承了新英格兰叙事传统和西进运动传统,将自然、土地和乡村置于物化现实、城市文明的对立面,充当抵抗商品化趋势的角色,使之继续成为纯朴人性、牧歌情调的象征[9],而且延续了前辈乡村叙事小说所独有的范式,在创作主题和作家关注点方面有着惊人的相似,比如托马斯·尼尔森·佩基(Thomas Nelson Page)笔下“南方乡村种植园的趣闻轶事”和萨拉·俄恩·朱维特(Sarah Orne Jewett)书写的“怀旧的新英格兰田园诗”等等。[10]

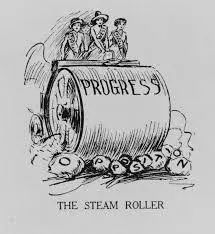

《美国的进步》 约翰·盖斯特(1872)

实际上,十九世纪末二十世纪初,由于工业城镇的发展,乡村小镇在美国经济中已不再占重要地位,“随着消费品的陆续推出与消费市场的进一步扩大,加之汽车、超级市场、购物中心以及邮售商品的相继推出——美国中西部地区正一步步地接近灾难——粗犷朴素的小镇面貌渐渐模糊,古道热肠的‘西部精神’不复存在,人们所感受到的乡村小镇是人格的沦丧、人性的扭曲,褊狭和闭塞挥之不去”[11]。特别是随着机械革命的到来,中西部生产小麦、玉米的地区引进了以蒸汽机为动力的拖拉机和脱粒机,标准化的生产方式、土地投机者的行径以及铁路垄断者的暗箱操作实际上已经摧毁了人们心目中的“世界花园”。[12]

当二十世纪一二十年代美国城市生活已经无可挽回地成为社会政治文化中的重要风景时,小说界中的“诗意化”乡村叙事派却反其道而行之,他们笔下对乡村的理想化构想走向极致[13],其中,麦里迪斯·尼尔森的《民主之谷》(1918)一书最具代表性。它继承了新英格兰乡村叙事传统,既是对“幸福乡村传统”极盛时期的一曲颂歌,又是对美国中西部农民“讲交情、有活力以及思想自由”的一首赞曲,将农民比喻成“来自民主之谷的人”[14]。但这部作品情节是农村的,语言却不是;人物外表是农民的,内心却不是。尼尔森“诗意化”乡村叙事的审美格局实际上是一种逃避乡村现实的文学想象,它在叙事过程中隐去了对乡村的真实表现,远离美国的现实情形,无力再现美国乡村社会生活的巨变与复杂。小说对转型时期美国农村所抱的情怀,仅在于作家本人对土地和乡村文化的眷念,而真正体现农民生活内容和心理感受的文学表现近乎空白。

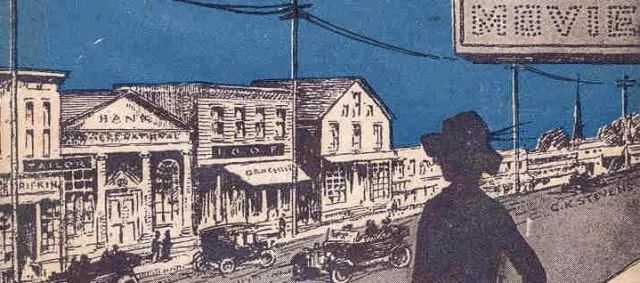

十九至二十世纪美国乡村生活

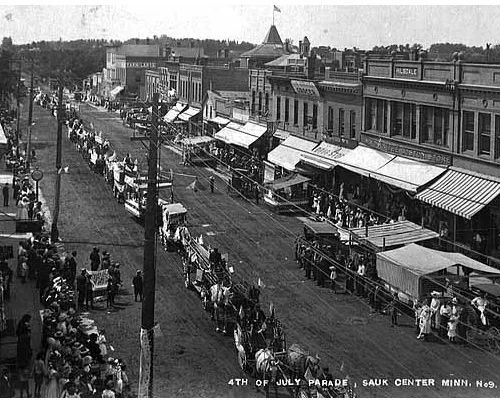

辛克莱·刘易斯的《大街》以其敏锐的观察力及犀利的笔锋对这种“诗意化”乡村叙事提出了质疑,他认为尼尔森所描写的“最民主、最幸福”的乡村生活只是一个神话,真正的乡村叙事应该与社会现实相应。这种看法在美国文学史上无疑是一个重要的扭转。[15] 刘易斯之所以能有这种见地,在于他虽成长于中西部明尼苏达州的小镇苏克中心[16],却早已意识到美国知识分子在刻意“美化”乡镇生活。因此,他能够真正置自己于乡村空间视角之下,以反映农村社会现实为己任,表现美国中西部乡村大地上的生活、变故甚至潜在的危机,尤其强调铁路的修筑与火车站的发展对恬静乡村生活的影响:“对戈镇来说,铁路不仅仅是一种交通工具。它是一个新神,一个以钢铁为四肢、橡木为肋骨、砾石为躯体的怪物,贪婪地吞纳着数量惊人的货物。它是这里人们为了崇拜个人财产而创造出来的一个神。”[17]

辛克莱·刘易斯位于苏克中心的故居

《大街》中,刘易斯用一组隐喻性的空间意象对峙,即第三章中象征城市化进程的“新神”——“红色火车站”(《大》:44)与第二十二章中象征传统、秩序与安定的“旧神”——“铁狗雕像”(《大》:423)的对比,实践着对“诗意化”乡村叙事的文化反拨,表明“诗意化”的乡村叙事不过是美国二十世纪初对乡村生活的无奈挽歌,是对代表历史进步方向、以工业化大生产为标志的资本主义生活方式的一种逃避式抵制。戈镇的“红色火车站”,虽然只是“一座又矮又小的红色木头房子”,在戈镇绝对不算起眼的建筑,但却被居民们奉为“新神”,这不仅是因为在荒无人烟的大草原上,有了铁路市镇才能进一步发展,故“铁路就是他们心驰神往的美好憧憬”(《大》:379),还因为它具有“生杀予夺”的权力,“铁路局只要对某个市镇不太赏识,先是置之不理,接着切断它的商业命脉,一下子就把它掐死了”(《大》:379)。因此,对戈镇来说,“铁路就是永恒的真理,铁路局董事会简直可以说是万能的上帝”(《大》:379)。相形之下,“堂皇气派”的“铁狗雕像”则是正在走向消亡的美国小镇两大传统之一:

美国的小镇只有两种传统。第一种传统,往往可以从每月出版的几十种杂志里看到,那就是说,美国的许多小镇,至今仍然保持着古老的淳朴和睦的风气,在那里可以娶到心地纯洁的、可爱的姑娘。因此,凡是在巴黎一举成名的画家,或者是在纽约发家致富的金融家,早晚要对那些漂亮的城市女人感到厌倦,都会说大城市邪恶透顶。于是,他们就衣锦荣归,娶上他们孩童时代青梅竹马的情侣,欢欢喜喜地定居在这些小镇上,安度晚年。另一种传统,就是说,所有的美国小镇都有以下这些重要特征:男人脸上都留着络腮胡子,草坪上都有铁狗雕像,门前都有金碧辉煌的砖饰,都拥有跳棋和涂上金色香蒲花纹的水壶,此外还有一些精明而又滑稽的老头儿,他们往往被人叫做“土佬儿”,有时他们突然会大喊一声,“哼,俺老子赌咒发誓就得了”。这种令人心驰神往的传统,至今仍然是杂耍歌舞剧团、滑稽插图的画家以及报上幽默小品的绝妙题材。(《大》:423)

各个版本的《大街》

总体来看,美国小镇“两种传统”的衰退说明乡村古朴的田园生活正在快速消失,浪漫主义的表现方式已经失去其土壤。以城市为代表的新工业精神逐渐取代旧日的农业思维,导致“诗意化”的乡村叙事只是美国知识分子的想象。小说和杂志中塑造的乡村“田园神话”从根本上是出于特定时代和特定阶级的需要,体现一种“外在的先入之见”和知识分子“怀旧”的价值趣味,其蕴涵的意识形态就是通过“诗意化”的乡村叙事实现对城市“现实生活领域”的抨击。乡村地理因此被抹去了“自然景观”的痕迹,被塑造成一个“物化”、“意象化”和“理想化”的地理景观,它以草坪上的铁狗雕像、金碧辉煌的砖饰、西洋跳棋以及涂上金色香蒲花纹的水壶等等为其主要象征物。但是,它们并不是乡村生活的真实再现,因为多数村民根本没钱去购买奢侈品(如金碧辉煌的砖饰)和精制的生活器皿(如涂上金色香蒲花纹的水壶),更不可能过上悠闲的田园生活(如下棋)。“诗意化”的乡村其实是人们缅怀往昔乡村生活时作出的一种诗意化选择,在这样的选择中,一方面,大量的乡村自然地理景观被人们关注的少数乡村景象(乡村别墅)所遮蔽;另一方面,一个乡村贵族的悠闲生活因此作为城市生活的明显对照而被赞美。但其实,在《大街》中,真正有草坪和铁狗雕像的只有一家:“博加特寡妇那幢灰暗的绿房子,屋前草坪上,矗立在白海螺贝壳石膏底座上的,是戈镇硕果仅存的一座铁狗雕像。”(《大》:296)

显然,借助于“红色火车站”与“铁狗雕像”的空间对峙,刘易斯思考的是二十世纪一二十年代美国中西部农村的困境,而非作家群体想象域的“世外桃源”。他的笔锋指向已经发生“巨大变化”的农村,但“诗意化”的乡村叙事却无视美国真实乡村社会的多义性和复杂性,它只是转型时期知识分子介于旧秩序与新秩序之间的情感纠葛的体现,蕴藏着他们的折中式理想:一边期待社会变革,一边抵制资本主义的掠夺式“进步”。

“诗意化”乡村叙事的勃兴一方面说明“乡村”曾是美国精神和文化的中心,“如果我们除去家庭和教会,一直到二十世纪前几十年,社会组织的基本形式就是小镇”[18];另一方面也暗示伴随着城乡空间转型以及资本主义的工业化进程,作为意识形态的清教主义继续在“乡村”弘扬传统资产阶级价值观体系,其目的是实施对“邪恶透顶”(《大》:423)的城市文化的抵制。而刘易斯的《大街》以另一番乡村叙事对此给予了有力反击。

各个版本的《大街》

“城与乡”:反乡村叙事与两种文化的较量

1893年,美国历史学家特纳在《边疆在美国历史上的重要性》(“The Significance of the Frontier in American History”)一文中一方面强调边疆拓殖经验创造了独特的美国精神品质,另一方面也探询“后边疆” 时代美国社会的新走向。[19] 史料显示,“1860年居住在2500人(或以上)城镇的居民占美国总人口不到21%,1900年增加到29.9%,1920年增加到51.4%”[20],这是美国有史以来第一次出现城市人口占多数的现象。[21] 美国学者查尔斯·卡尔洪认为,此时“美国人生活的中心事件是国家已从一个巨大的、农业的、乡村的、孤立的、地方的和传统的社会,向一个工业的、城市的、一体化的、全国的和现代的社会转型”[22]。城乡人口分布的持续变化和城乡空间结构的社会转型,导致了都市中心消费经济的发展,政治力量、文化重心向城市转移和清教主义思想的终结。[23] 刘易斯也察觉到城乡转型的这一历史趋势,并在《大街》第一章即宣告边疆拓土时代的终结:“披荆斩棘垦荒的日子,少女头戴宽边遮阳帽的日子,还有在开辟杉木林时用斧头把熊砍死的日子,都已成为遥远遥远的过去。”(《大》:4)

从城乡转型的视角来看,《大街》是一部以“乡村”为空间蓝本,进而辅以乡村“戈镇”与城市“圣保罗”这组对峙性空间意象进行创作的小说,主要讲述二十世纪后边疆时代美国乡村世界正在发生新的变革,“圣保罗”及其现代文明的触角正在伸入闭塞的“戈镇”,为封闭乡村带来新的生活方式与新的道德观念,并使之成为乡村小镇的发展方向。譬如,小说中“戈镇”的建筑单调乏味,“只能算是昔日开拓边界时的一块营地”(《大》:44),而城市姑娘、女大学生卡萝尔的人生理想就是她将来不仅可以“使一个草原上的小镇上鳞次栉比地都是乔治三世时代古色古香的住宅建筑和富于东方情调的、带有游廊的日本小平房”(《大》:18),还可以“使每一个乡镇都有街心花园和草坪、小巧玲珑的房子,以及一条漂漂亮亮的大街!”(《大》:10)。

苏克镇

刘易斯虽出身苏克镇,但成年后一直生活在城市,因此对城乡差别有着切身感受与体验,这样的生活经历使得他既可以用城市眼光看待乡村,也可以用乡村眼光看待城市,城乡对峙因而成为他独特的乡村叙事方式。[24] 此外,刘易斯还预见到新时代的“拓荒者”(pioneer)将具有矛盾的两重特征[25]:“反叛”与“迷惘”:“如今,附丽在一位反叛少女身上的,正是被称之为富有美国中西部特征的迷惘精神。”(《大》:4)这种双重性既是以卡萝尔为代表的新时代中西部乡村精神的象征,也是以刘易斯为代表的美国作家自身的文化困惑:一方面他们反叛传统的价值观念,另一方面,当需要他们提供反映新价值观念的文化标准时,他们却感到茫然无措。[26]

苏克镇

城乡地理景观的空间差异造成了卡萝尔的反叛。刘易斯透过卡萝尔的视线描绘了一幅城市“圣保罗”的地理景观:处处有着“人间美景”、“景象宏伟壮丽”(《大》:28)。作为其对立面,乡村“戈镇”则“满目凄凉”、“昏暗”、“任人践踏”(《大》:183)。再加上戈镇保守势力的重重包围,居民不惜采用暗中监视、造谣中伤等种种卑劣手段控制外来者卡萝尔的言行举止,使得卡萝尔在萌生“无奈”、“无情”、“束缚”和“限制”等多重心理感受后,屡次试图反叛戈镇。

刘易斯特意安排了卡萝尔的多条循环式空间位移作为其反叛路线:先从圣保罗走向戈镇,再从戈镇奔赴华盛顿,最后从华盛顿返回戈镇。卡萝尔的空间位移一方面表明“个体的自我发展之路往往与空间位所相关联,经由空间的不断变化,个体才能实现自我身份的建构”[27],另一方面也说明伴随着美国城市化进程的加速,城乡间的频繁交流与急剧矛盾已经引起刘易斯的关注,他借助对卡萝尔在城市和乡村迥异生活经历的刻画,丰富呈现了城乡生活的差异、乡下人与城市人的复杂关系等等。他对这种城乡对峙性的书写剖析了乡村和城市不同的文化价值观念,探究什么才是更适合人类的生存空间。

1923年《大街》在报纸上的广告

卡萝尔在内外冲突的挤压下选择了“离家出走”,这样的叙事进程包含两层文化隐喻:其一,卡萝尔实际上根本无法摆脱城市文化对她的影响,因此无法真正融入乡村社群,实现其美化乡村、改革乡村的愿望,自始至终的“外来者”[28]。身份是其精神痛苦和迷惘的根源,这是因为“当地人已熟悉了生存环境,唯有外来者才会体验生存的巨大落差”[29];其二,卡萝尔所选择的“东进华盛顿”既是再一次叛逃也是一次新的求索,这种带有双重目的的抉择,表明其寻求自由和新思想的迫切需要和寻找与新时代发展相应的新生活的切实需求。在华盛顿,卡萝尔找到了“她梦寐以求的优美雅致的城市风光”(《大》:680),更为重要的是,“她觉得自己不再是一个事事依附丈夫的妻子,而是一个具有完整人格的人”(《大》:680)。刘易斯因此成功地将空间书写与对城乡的文化思考结合起来。

卡萝尔的反叛过程也充满了迷惘。性别身份是导致卡萝尔内心迷惘的显性社会因素。卡萝尔想在戈镇重新找到一种自由自在的感觉,但戈镇人对外来者尤其是女性外来者充满了警觉,他们不仅窥视其行为,还监视其举止。卡萝尔走在戈镇大街上,“发现有三个老妇人挤在一个窗口,张大嘴巴正看着她,目光如炬,使她吓呆了……少女卡萝尔又变成了肯尼科特大夫太太……她再也不敢在大街乱奔乱跑、大喊大叫了”(《大》:140)。列菲伏尔认为性别身份也是一种空间性的存在[30],刘易斯笔下卡萝尔在戈镇的“女性外来者身份”就彰显出时间、空间与性别的内在关联。[31] 在刘易斯的社会性别空间想象中,虽然女性已由私人领域向公共领域进发,既可“内”亦可“外”,既可“乡村”亦可“城市”,但是不变的社会性别等级秩序让女性总是被规约于次要的空间位置[32],这让卡萝尔备感迷惘,她的几次空间位移也是她寻求自己在社会中的恰当位置的艰难努力。

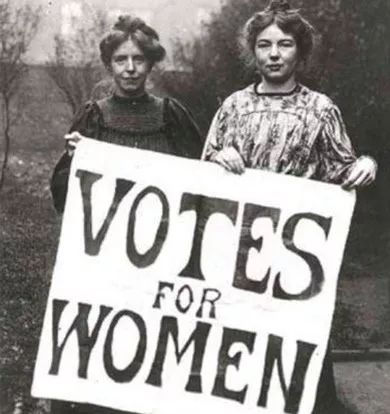

《大街》的插图

“进步主义运动”(Progressive Movement)的潮起潮落是导致卡萝尔迷惘的隐性社会因素。[33] 在这一时期,美国知识女性[34]积极组织和参与许多进步主义的社会改革和服务活动,尤其在“选举权运动”、“节育运动”和“社会服务处运动”等活动中表现出色。《大街》回应了这一新时期美国知识女性对“进步主义运动”所作的贡献[35]:卡萝尔所接受的布洛杰特学院大学教育、芝加哥进修时所学的现代图书馆知识以及在圣保罗公共图书馆的工作经历无形中让她想往成为美国社会的改革者,而在华盛顿“军人保险局”就职的举措既是响应“进步主义运动”的召唤,又彰显出女知识分子拯救社会的良苦用心。[36] 事实上,美国妇女的种种努力确实带来了丰硕的回报:1920年8月,选举权法案在美国36州都获得通过,而确保美国妇女选举权的第十九修正案正式成为美国宪法的一部分。但是,1920年后,随着进步主义知识分子代言人伍德罗·威尔逊的总统任期结束,一战和战后巴黎和会给进步派和支持者带来极大失望以及改革派满足于已取得的变革成就,这场全国性的进步主义运动最终偃旗息鼓。当鼓声渐行渐远时,告别“运动”、“返回乡村”成了卡萝尔内心的主旋律。但生下一个女儿后,卡萝尔又充满了对下一代女性未来的困惑,思考自己的女儿是“让她做一个妇女运动领袖呢还是做一个科学家的妻子,或者这两种身份兼而有之”?社会的变迁让处于其中的人们总是在迷惘中寻找下一个选择,而对于女性来说,这种选择似乎尤其艰难。

进步主义运动

社会学家指出,空间不仅仅是地理概念,在空间关系中也蕴含着社会关系的投射。[37] 因此,城与乡的分离不仅反映了两种不同的生活方式,是价值取向不同的文化空间,而且,城乡之间的空间变化还是一种权力的变化。在刘易斯的笔下,“城与乡”的对峙既是“城”与“乡”展开领导权的一场争夺战,也是女性知识分子争取自身权力的一场保卫战。卡萝尔的反叛与迷惘既隐约折射出“城与乡”两种文化力量的冲突,也展现了权力争夺过程中美国人普遍的矛盾情结:他们既留恋作为田园理想寄托的乡村,也不由赞同城市对“保守落后”的中西部的占领。

“病毒化”的反乡村叙事及乡村文化的真实呈现

二十世纪二十年代以来,美国小说界似乎不再像以往那样热衷于讴歌乡村生活,“诗意化”乡村叙事的所谓“客观性”受到了质疑甚至挑战,其“虚构性”逐渐被揭示出来。一种独特的叙述话语正在形成,旨在挑战清教传统的道德风范、揭露其粗俗平庸和精神贫乏的真实面目,并主要体现在H.L.门肯的报刊批评文章和舍伍德·安德森及辛克莱·刘易斯等人的随笔和小说中。卡尔·多伦将这一类叙事风格定义为“反乡村”叙事。[38] 1920年,五位来自美国中西部地区的作家相继出版了“反乡村”叙事小说[39],其中《大街》最受读者的追捧。[40] 美国民众的竞相购买让《大街》在出版后第一年即再版28次,卖出29万5千本[41],而到第二年累计销量高达两百万册[42],被称为“二十世纪美国出版史上最为轰动的事件”[43],刘易斯从一名默默无闻的小作家一跃成为万人瞩目的名家。[44]

各个版本的《大街》

刘易斯的“反乡村”叙事能够脱颖而出的原因之一是他借助“旧乡村”的物质空间(特别是建筑空间)来表达“反乡村传统”的新主题。借助卡萝尔凝视乡村建筑物的目光,刘易斯以“物”而不是“想象”来建构乡村叙事。从戈镇“大街”的物理结构来看,卡萝尔凭城市经验一眼就可识别乡村的“狭小”与“简陋”的地理景观:

大街两旁立着一些两层楼高地砖结构商铺和一层楼半的木头房子。两条混凝土人行道中间,是一大片一大片的烂泥地,大街上横七竖八地停放着一些“福特”牌汽车和运木材货车。像这样的弹丸之地,实在引不起她的兴趣。各条街道上都有一大段豁口,从那里可以窥见莽莽无边的大草原,她深深感到四周围世界是那样空旷、那样浩瀚无边。远远望去,大街的北端,好几个街区以外的一个农场里,有一架大风车,它的铁骨架,看上去像是一头死牛的肋骨。她想,北方严冬季节来临时,大风暴万马奔腾般地从荒原上疾驰而来,那些没遮没拦的房子一定会被刮得东倒西歪,蜷缩在一起。那些灰不溜丢的小房子,实在太小,太差劲了,给麻雀做窝还凑合,要辟为温馨的家园,那就未免太寒碜了。(《大》:55)

刘易斯选取处于戈镇中心性位置的“大街”作为重要的空间体现,描写时不仅采用了从中心到边缘、从近景到远景、从南到北、从春夏到秋冬、从汽车到风车等等多种场景“并置”的蒙太奇手法,给人以全景式的、移动的电影镜头感,而且也采用了视觉上从高到低的顺序,尤其突出“两层高”的“商店”和“蜷缩”的“贫民窟”的空间对峙。此时卡萝尔的眼光既是作者的眼光,也是“反乡村传统”的眼光:商铺居其核心地位的大街具有一种居高临下的气势,不仅代表国家和主流意识形态的空间,与福特汽车、货车一同成为社会和历史进步过程中经济符号的表征,还是乡村中产阶级权力阶层的代表和先进生产力的象征,与农民居住的“贫民窟”以及象征着小农经济时代落后生产力的“风车”形成鲜明对比。尤其最后一句提到农民“麻雀窝”似的住房,强烈讽刺了“诗意化”乡村叙事的虚构性,与当时“反乡村叙事”的文学思潮再次形成共鸣。

《大街》

虽然刘易斯对乡村建筑空间的描述已经向传统乡村叙事发起了挑战,但他对中西部乡村文化中存在已久的“乡村病毒”的挖掘,使他最终超越了同时代作家。[45] “乡村病毒”主要指乡村在精神、道德方面对人的毒害。[46] 小镇的外来者想成为乡村一员,不仅必须接受戈镇丑陋的地理景观,还要接受小镇居民的标准化的价值观、既定的行为模式和文化态度。否则,外来者将遭到尖锐批评,受到众人排挤,最终不得不选择离开。刘易斯将这种思想上的传染病毒称为“乡村病毒”(《大》:253),而丑陋的小镇、狭隘的居民、无聊的生活恰恰是“乡村病毒”滋生的温床,导致“邀请会都是同样的人参加,在同样的时间到达,又在同样的时候分手,在同样的时间站起来,吃同样的点心,以同样的无聊与恶意谈论同样的话题,对农夫、劳工和政治持同样的立场”[47]。在小说结尾部分,刘易斯借一位妇女参政运动领袖之口剖析“乡村病毒”的成因:

中西部思想特别保守,真可以说是双料的清教徒——草原上的清教徒再加上新英格兰的清教徒;你们从外表看来坦率粗鲁,很像当年开发西部的拓荒者,但心灵深处至今还像挺立在暴风雪中的普利茅斯港口的岩石那样坚定。(《大》:705)

Pilgrim's Grace by Henry Mosler, 1897

刘易斯在此树起了批判乡村文化的靶子,将“乡村病毒”的形成归因于清教主义,在他看来,清教主义如同普利茅斯港口的岩石,不仅代表了旧文化根深蒂固的基础,而且还代表了思想守旧、道德伪善、功利主义、标准化行为方式和一致性价值观念以及文化反叛者不认可的保守行径等等。但是,清教主义真的是“乡村病毒”的唯一成因吗?威廉·奥格本认为,国家与社群之所以反对社会的革新,是因为他们的风俗习惯和思维方式不能与生存环境的改变相适应,社会变迁速度的差异导致了文化的失调,即旧的文化出现在新的物质条件中,呈现出“文化滞后”(Cultural Lag)的现象。[48] 而丹尼尔·贝尔则指出,资本主义作为一种经济制度,具有相应的文化起源和合法性基础,而二十世纪二十年代,清教主义之所以受到来自都市中产阶级和新兴激进群体的攻击,是因为它再也没有任何有效的文化象征或文化模式,能提供有效的文化意义或抵御攻击。[49] 例如,1919年美国第18条宪法修正案的“禁酒令”曾是乡村小镇和传统主义者对城市文化发起进攻的一场保卫战,他们原指望把旧中产阶级价值观作为全国法加以执行,但因缺乏合法性基础,此法案于1933年被第21条修正法案废止,全国禁酒的“伟大实验”于此结束。[50] 新教伦理作为一种社会现实和中产阶级的生活方式,被物质享乐主义所取代,而清教主义被心理幸福说所替代。[51] 不过,虽然在《大街》中,刘易斯对“乡村病毒”的成因并未给出足以说服人的全面阐释,但他对这种病毒的洞悉及反抗,让他的作品具有深刻的批判力量。而且,一般说来,乡村的历史、家园的意象和国家的隐喻基本上不可分离[52],甚至可以说“一个民族的历史就是其乡村历史的放大”[53],因此,作家在小说中看待美国中西部乡村的目光和态度,实际上就是看待美国传统的目光和态度。[54] 刘易斯《大街》里的“乡村”因此是整个美国的暗喻,而他对“乡村病毒”的揭示,是对整个美国文化的洗礼。

1919禁酒令颁布后,倾倒啤酒的场面

1920年是美国城乡展开文化领导权争夺战的关键时刻,辛克莱·刘易斯《大街》的出版将这一争论进一步激化,一度成为当时美国人茶余饭后谈论的重要话题。马尔科姆·考利(Malcolm Cowley)曾夸张地评论道:《大街》抓住了美国社会的时代脉搏,“1921年,你拜访任何一个美国家庭,几乎都可以看到和家中《圣经》摆放在一起的是《大街》”[55]。此后,《大街》中的重要主题之一“反叛”不断出现在刘易斯的后续作品中,无论是巴比特对“标准化”城市生活的反叛,还是多兹华斯在异域大都市对美国商业文化的反叛,抑或聂尔对白人种族身份的反叛,都是对时代和社会变迁的应对,也是刘易斯对社会变化的敏锐反映,而这一点在《大街》的三类反乡村叙事中已经鲜明显现。

[1]Martin Bucco,Main Street: The Revolt of Carol Kennicott,New York: Twayne Publishers,1999,p.11. 马丁·布克在书中此页指出:“《大街》的艺术性在于真实地反映了现实生活中的美国社会。刘易斯对乡村社会的描摹是如此真实、准确、细致入微,以至于《大街》可成为罗伯特·林顿和海伦·林顿合写的社会学著作《中西部小镇》(Middletown,1929)中的主要分析对象。”

[2]See also D.J.Dooley,The Art of Sinclair Lewis,Lincoln: University of Nebraska Press,1967,pp.57-59; James M.Hutchisson,The Rise of Sinclair Lewis,1920-1930,Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press,2001,pp.9-46; Martin Light,The Quixotic Vision of Sinclair Lewis,Indiana: Purdue University Press,1975,pp.60-72; Martin Bucco,Main Street: The Revolt of Carol Kennicott,pp.3-13.

[3]See Amy Campion,“Main Street on Main Street: Community Identity and the Reputation of Sinclair Lewis”,in The Sociological Quarterly,39(1998),pp.79-99; Elizabeth A.Duclos-Orsello,Bonds of Fellowship: Imaging,Building and Negotiating Community in St.Paul,Minnesota,1900-1920,Diss,Boston University,2003,pp.55-90 ; Catherine Jurca,White Diaspora: the Suburb and the Twentieth-Century American Novel,Princeton,N.J.: Princeton University Press,2001,pp.44-75; Andrew Gross,The Changing Shape of the American Landscape: Travel,Corporate Expansion and Consumer Culture,1845-1945,Davis: University of California,2001,pp.33-40.

[4]See Michael Spindler,American Literature and Social Change,London: The Macmillan Press LTD,1983,pp.168-175.

[5]See Ima Honaker Herron,“Changing Images of the American Small Town: Fair Verna to Peyton Place”,in The English Journal,Vol.47(No.9,Dec.,1958),p.539.

[6]详见托克维尔《论美国的民主》(上),董果良译,商务印书馆,2011年,第73-75页。

[7]Richards Brown, Modernization: The Transformation of American Life,1600-1865,New York: Hill and Wang,1976,p.170.

[8]亨利·纳什·史密斯《处女地——作为象征和神话的美国西部》,薛蕃康等译,上海外语教育出版社,1996年,第123页。

[9]胡弗认为作家塔金顿(Booth Tarkington)的两部小说《来自印第安纳州的绅士》(The Gentleman from Indiana,1899)和《安伯森情史》(The Magnificent Ambersons,1918)最具有代表性,充分展示了美国乡村生活的温馨美好。See Dwight W.Hoover,The Small Town in America: A Multidisciplinary Revisit,Amsterdam VU University Press,1995,p.19.

[10]“诗意化”乡村叙事派在文学传统上沿袭了英国诗人、剧作家奥利弗· 戈登史密斯(Oliver Goldsmith,1730-1774)对乡村传统的描摹。在戈登史密斯的诗歌《荒村》(“The Deserted Village”)中,乡村洋溢着宁静祥和的氛围,人与自然浑然一体,俨然一个“世外桃源”。

[11]Michael Spindler,American Literature and Social Change,p.98.

[12]See Lewis E.Atherton,“The Midwestern Country Town——Myth and Reality”,in Agricultural History,26(1952),pp.73-80.

[13]佩奇·史密斯认为19世纪的美国文学充满对小镇美好生活的描绘,这是因为很多人在城市经历了挫折和失败后,将乡镇生活理想化,将之设想为美国道德的体现:有着清教主义的勤俭、节约的美德以及勤奋工作和朴实的个人主义奋斗思想(See Page Smith,As A City Upon a Hill: The Town in American Literature,New York: Alfred A.Knopf.,1966,pp.258-283)。

[14]Meredith Nicholson,The Valley of Democracy,Charleston: BiblioBazaar,2009,p.8.

[15]See Robert Dorman,The Revolt of the Provinces,Chapel Hill,NC: U of NCP,1993,pp.18-19.

[16]林格曼认为《大街》具有自传体特征,刘易斯的出生地“苏克中心”(Sauk Center)就是戈镇的原型(See Richard Lingeman,Sinclair Lewis: Rebel from Main Street,St.Paul: Borealis,2005,pp.142-143)。

[17]辛克莱·刘易斯《大街》,潘庆舲译,上海译文出版社,1993年,第379页。后文出自同一著作的引文,将随文在括号内标出该著名称首字和引文出处页码,不另作注。

[18]Page Smith,As a City Upon a Hill,p.vii.

[19]转引自亨利·纳什·史密斯《处女地——作为象征和神话的美国西部》,序言第II页。

[20]G.C.菲特、J.E.里斯《美国经济史》,辽宁人民出版社,1981年,第369页。

[21]See W.A.Thompsonn,“Population Facts for the United States and Their Interpretation”,in Journal of the American Statistical Association,18(1923),p.578.

[22]Charles Calhom,The Gilded Age,Scholarly Resources Inc,1996,p.9.

[23]参见丹尼尔·贝尔《资本主义文化矛盾》,严蓓雯译,江苏人民出版社,2010年,第68页。

[24]1905年,辛克莱·刘易斯离开家乡去耶鲁大学读书后,很少再回家乡,他先后在美国许多大城市如纽约、华盛顿哥伦比亚特区等地做过记者和专栏作家(See Martin Bucco,Main Street: The Revolt of Carol Kennicott,p.84)。

[25]See Nicolas Witschi,“Sinclair Lewis,the Voice of Satire,and Mary Austins Revolt from the Village”,in American Literary Realism,1870-1910,30(1997),p.78.

[26]参见盛宁《二十世纪美国文论》,北京大学出版社,1993年,第40页。

[27]Peter Brown,“Introduction”,in Peter Brown,ed.,Literature and Place,1800-2000,New York: Peter Lang,2006,p.22.

[28]“外来者叙事”是美国文学传统中反复出现的叙事模式,有着现代文明背景的“外来者”通常都是男性,他担负起启蒙和救赎的任务,以便能够完成由内而外、由传统到现代的时空转变。《大街》的初稿定名为《乡村病毒》(Village Virus),本是由男性外来者——乡村律师盖伊·波洛克——担任主人公,但刘易斯写了两万字左右就搁笔了。1920年,刘易斯以妻子格莱斯为模板塑造的女性外来者卡萝尔使得《大街》大获成功。

[29]Elizabeth Raymond,“Learning the Land: The Development of a Sense of Place in the Prairie Midwest”,in Midamerica,14(1984),p.31.

[30]空间批评理论的奠基者亨利·列菲伏尔在《空间的生产》中从物质空间、心理空间、社会空间三个方面来思考空间的特性。人物的性别身份既是社会空间的组成部分,又属于一种空间性的存在(see Henri Lefebvre,The Production of Space ,Oxford: Blackwell,1999,p.26.)。

[31]王宇在《另类的现代性:时间、空间与性别的深度关联》(载《学术月刊》2009年第3期,第107-114页)中探讨了关于时间、空间、性别与“外来者”叙事模式的关联。

[32]See C.Todd Stephenson,“Dialogue: ‘Integrating the Carol Kennicotts’: Ethel Puffer Howes and Institute for the Coordination for Women’s Interests”,in Journal of Women’s History,4(1992),pp.89-107.

[33]See Glen A Love,Babbitt: An American Life ,New York: Twayne Publishers,1993,p.10-11.

[34]19世纪末至20世纪初,大学开始成为培养未来女性的摇篮,“她们毕业后将在职场开辟新径,成为社会的改革家”。参见李颜伟《知识分子与改革:美国进步主义运动新论》,中国社会科学出版社,2010年,第363页。

[35]See Michael Spindler,American Literature and Social Change,p.173.

[36]See C.Todd Stephenson,“Dialogue: ‘Integrating the Carol Kennicotts’: Ethel Puffer Howes and Institute for the Coordination for Women’s Interests”,pp.89-107.

[37]参见冯雷《理解空间:现代空间观念的批判与重构》,中央编译出版社,2008年,第63页。

[38]“反乡村叙事”(“the revolt from the village”)指文学作品不再按照美国传统文学的模式歌颂悠闲惬意的乡村生活或者美丽恬静的田园风光,而是毫不留情地撕开人们记忆中有关美国乡镇的种种温情回忆的面纱,聚焦美国中西部乡镇生活的粗俗平庸,揭示小镇的畸形和丑陋(See Carl Van.Doren,“Sinclair Lewis”,in The American Novel: 1789-1939,New York: Mc Macmillian,1940,pp.303-314)。

[39]它们分别是弗·司各特·菲茨杰拉德的《天堂那边》(This Side of Paradise)、舍伍德·安德森的《穷白人》(Poor White)、佐纳·盖尔的《露露·贝特小姐》(Miss Lulu Bett)、辛克莱·刘易斯的《大街》和弗洛伊德·戴尔的《白痴》(Moon-Calf)。

[40]See G.Thomas Tanselle,“Sinclair Lewis and Floyd Dell: Two Views of the Midwest”,in Twentieth Century Literature,Vol.9(1964),p.175.

[41]See Richard Lingeman,Sinclair Lewis: Rebel From Main Street,New York: Random House,2002,pp.157-158.

[42]See John T.Matthews,A Companion to the Modern American Novel 1900-1950,MA: Blackwell Publishing Ltd,2009,p.225.

[43]Michael Spindler,American Literature and Social Change,p.168.

[44]See Glen A Love,Babbitt: An American Life,New York: Twayne Publishers,1993,p.xii.

[45]See Joel Fisher,“Sinclair Lewis and the Diagnostic Novel: ‘Main Street’ and ‘Babbitt’”,in Journal of American Studies,20(1986),pp.421-433.

[46]参见王文昌《新世纪英语用法大辞典》,上海外语教育出版社,1997年,第1890页。

[47]Norman Sheldon Grebstein,Sinclair Lewis,New York: Twayne Publishers,Inc.,1962,p.65.

[48]转引自理查德·佩尔斯《激进的理想与美国之梦——大萧条岁月中的文化和社会思想》,卢允中等译,上海外语教育出版社,1992年,第30页。

[49]详见丹尼尔·贝尔《资本主义文化矛盾》,第68页。

[50]See David E.Kyvig,Law,Alcohol,and Order: Perspectives on National Prohibition,New York: Greenwood Press,1985,pp.71-82.

[51]参见丹尼尔·贝尔《资本主义文化矛盾》,第79页。

[52]刘易斯在前言中即指出了这几者之间的外在关联:“这是一个坐落在盛产麦黎的原野上、掩隐在牛奶房和小树丛中、拥有几千人口的小镇——这就是美国。我们故事里讲到的这个小镇,名叫明尼苏达州戈弗草原镇,但它的大街却是各地大街的延长。”(《大》:1)

[53]Woodrow Wilson,Mere Literature and Other Essays,Boston,1900,p.214.

[54]See William Barillas,“Jim Harrison,Willa Cather,and the Revision of Midwestern Pastoral”,in Midamerica: The Yearbook of the Society for the Study of Midwestern Literature,26(1999),pp.171-184.

[55]See Richard Lingeman,Sinclair Lewis: Rebel From Main Street,p.158.

全文完

原载于《外国文学评论》2012年第2期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注