杰克·伦敦的帝国想象与东方情结

编者按

在杰克·伦敦的中后期创作中,从北疆到南海的场景和主题转换具有特殊意义,反映了伦敦对十九世纪末二十世纪初美国的地理疆域和历史地位的考量。以亚太为题材的东方叙事与美国海外扩张、地缘政治和异域想象相伴而生,延续着伦敦关于种族、性别和身份问题的思考,彰显了作家主体性建构与民族身份话语之间的张力。本文把伦敦的创作转向放在世纪之交的亚太地缘政治背景下,探讨伦敦的东方叙事和帝国想象之间的隐形联系。

作者简介

王建平,男,文学博士,中国人民大学外国语学院教授,主要从事美国文学与文化研究。

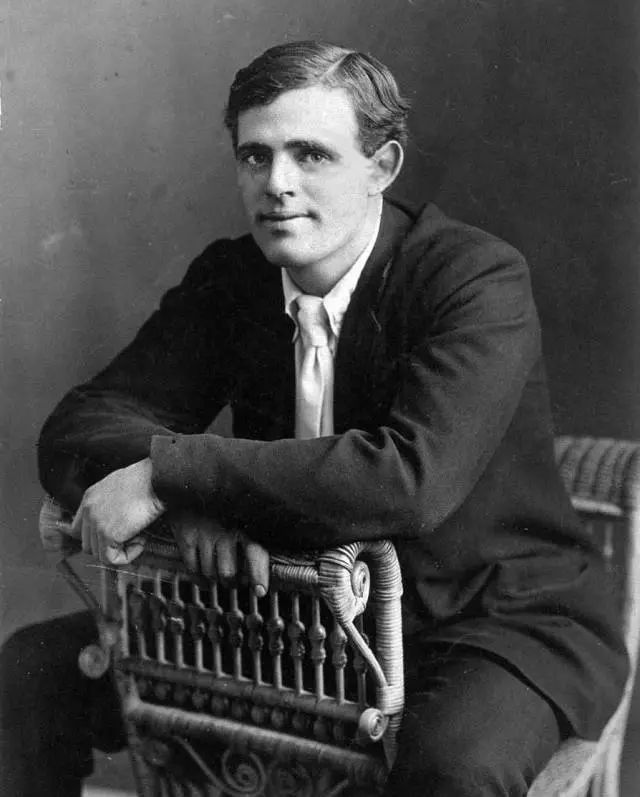

杰克·伦敦像

杰克·伦敦笔下的东方主要是亚洲,具体说是出现在其“海洋小说”中的东亚,包括中国、朝鲜和日本,这些叙事在伦敦的跨民族视域中有着特殊意义。伦敦一生创作了19部中长篇小说、150多部短篇、三部戏剧、一部纪实文学和若干政论和散文,其中最为脍炙人口的就是那些描写原始暴力和个人奋斗的故事。这些不同地域(北疆和南海)叙事所流露出的疆域意识反映出十九世纪末二十世纪初伦敦对美国的地理疆域和历史地位的认识,而伦敦的东方叙事和对全球社会主义运动及其后果的考量也与世纪之交美国帝国海外扩张的地缘政治有着隐性联系。因此,把伦敦的身份建构、东方叙事和帝国想象(imperial imaginary)放在世纪之交美国民族叙事的社会历史语境下来考察是十分必要的。美国在美洲大陆的领土扩张、西进运动和海外殖民与美国国民性的历练、民族国家的建构和民族文学的形成同步发生、交互影响。在伦敦的东方叙事中渗透着美国人的疆土意识,也流露出对西方文明的忧虑。在这些作品中,种族主义、亚洲威胁论、乌托邦主义、社会进化论和超人哲学同时并存,彰显着作家主体性建构与民族身份话语的矛盾和张力。

从地缘政治角度看,伦敦在阿拉斯加、夏威夷和太平洋的历险经历与美国边疆封闭时期的领土扩张、殖民征服和异域想象相伴而生。一方面,伦敦笔下人迹罕至、严酷险峻的北疆极地为考验和磨炼刚毅强悍的男性气概提供了极佳场所,反映作者的个人经历;另一方面,在美国“新边疆”的历险还演绎了“种族历险”(race adventures)的集体经历,反映了作家主体性建构与民族身份话语之间的契合。因此,从冰雪覆盖的北疆极地到旖旎潋滟的热带雨林,伦敦的此类小说并非是互不相干的两类叙事,而是延续着一贯的主题。他的海洋小说,如《南海故事》(South Sea Tales,1911)、《海狼》(Sea Wolf,1911)和《群岛猎犬杰瑞》(Jerry of the Islands,1917)等,可以说是北疆小说和城市小说的延伸。[1]他笔下的波利尼西亚(新西兰、夏威夷群岛周边海域及岛屿、萨摩亚等中太平洋群岛)、《海狼》中的荒岛和《群岛猎犬杰瑞》中食人生番的部落、太平洋北部地区高山人和波利尼西亚人,既是“崇高野蛮人”的种种变体,也展示了尚未被现代文明污染的土著社会。这些死水微澜的原始文化在新的亚太政治格局和现代性语境下正在消亡,而伦敦悲观的原始主义话语与其政治小说中的反乌托邦叙事相互映衬,成为伦敦南海创作的一大特色。伦敦后期创作中这种场景的变换和视点的转移是与美国的海外扩张同时发生的,反映了作家身份、文学想象与地缘政治之间的微妙关系。作为世纪之交连接帝国想象的地理、政治和美学空间,亚太成为美国的新边疆,也为伦敦的后期创作提供了新的题材。

伦敦中后期创作的场景转换是耐人寻味的,它使我们注意到它所发生的社会历史背景。当1893年美国历史学家特纳宣称“边疆封闭”时,美国已将帝国的视线越过加州海岸线,转向太平洋和亚洲。[2] 边疆的封闭意味着美国人在北美洲大陆核心经历的终结,它迫切需要开拓新的市场,缓解国内经济萧条的压力。美国对西班牙的胜利以及随后兼并夏威夷和菲律宾都为美国进入亚洲做了铺垫。

除了商业和军事利益的驱动外,亚太对美国人还有着特殊的文化意义。阿里夫·德里克指出,亚太(Asia/Pacific)是在特定历史条件和权力关系中形成的,“所谓太平洋地区并不是一个客观的地理区域,而是体现特定利益、权力或历史关系的观念性建构物”[3]。整个十九世纪,许多美国作家,如梅尔维尔、亨利·亚当斯、杰克·伦敦以及传教士和商人,都曾在亚太旅行并通过各种形式将这一地区引入美国人的视线。应该说,伦敦准确地捕捉了十九世纪末美国读者的审美趣味,使亚太成为一片可以想象、生产、包装并最终销售给美国读者的文学场域。[4] 虽然伦敦并非描写亚太的第一人,但伦敦通过书写亚太,塑造并强化了作家身份、种族意识和帝国想象。对于世纪之交的美国读者,“明确使命”(Manifest Destiny)和“美国例外论”(American exceptionalism)的话语并不陌生,而伦敦笔下的东方(中国、日本、朝鲜和太平洋)促使美国人重新思考种族和帝国问题。因此,帝国想象在伦敦的写作中有着特殊的历史维度,对于美国读者来说,美国在亚太的扩张是“明确使命”观的自然延续。美国历史学家赫伯特·班克罗夫特(Hubert Bancroft)曾准确地表达了这种共识:“我们不再局限于在美洲大陆这片处女地上发展。美国本土的拓荒工作已经完结,现在必须走向海洋,因为跨越美洲、进入亚太不仅是由帝国扩张的逻辑所决定,还是由西方文明的传递者——美利坚民族——的历史使命所决定。”[5]

太平洋作为连接美国与亚洲的地理和美学空间,为我们重读伦敦提供了一个切入点。约翰·艾普吉斯在分析世纪之交美国与亚洲的关系时把太平洋作为元地理概念,挑战特纳以来的边疆学说,认为亚太早在边疆封闭之前就已成为美国的“经济和美学的边疆”[6]。伦敦的文学声誉主要基于北疆小说,源于其早年在北疆、阿拉斯加、克朗代克和尤康地区的历险经历,作为帝国“新边疆”的东方对他来说还是一片陌生和荒蛮之地。不过,海洋的梦想自童年时起就一直封存在伦敦的记忆中,他的文学生涯也肇始于太平洋。《月谷》中那个13岁男孩想往的遥远、神秘的太平洋其实也是伦敦梦想中的东方:

如果不知道那边山外,还有山外的山那边是什么,你是不是有时会感到或者不值?还有金门、金门外的太平洋,还有中国、日本、印度,还有……那些珊瑚岛。走出金门你可以到外面的任何地方……到澳大利亚,到非洲,到海豹生活的岛屿,到北极,到合恩角。所有这些地方都等着我去踏探……[7]

《月谷》

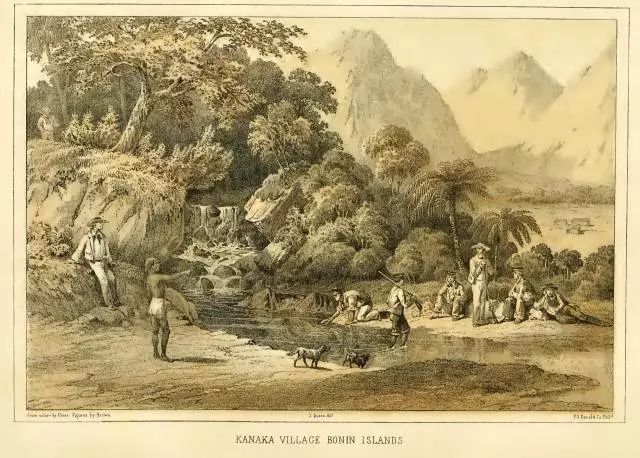

伦敦曾在自传体小说《马背上的水手》(Sailor on Horseback, 1938)中讲述过17岁时乘“索菲亚号”远涉朝鲜、博宁岛、日本横滨、白令海等地猎捕海豹的经历。后来,伦敦又根据这次经历创作了《日本海岸的台风记事》(Story of a Typhoon off the Coast of Japan,1893)。不过,虽然标题提到亚洲,但故事并没有明确地理指涉,可以发生在任何地方。另一部作品《穿越》(The Run Across,1895)的背景是太平洋,故事发生在从旧金山到日本的航行途中,只是还没抵达目的地就结束了。在这些作品中,“东方”泛指那片宽阔的海域,没有具体所指。但在《博宁群岛:93号猎豹船队的奇遇》(1897)里,情形就不同了。[8] 这些星罗棋布的岛屿位于距日本南部600英里的大洋中,有着得天独厚的自然风光,但在西方世界却无人知晓。这些岛屿已被日本殖民,“来自横滨和东京等人口稠密的大城市的成千上万的日本人到海岛上定居,把这个土著人最后的避难所变成了日本化的小型文明社会”(Bonin:60)。小说讲述了一艘美国捕海豹船与当地人发生冲突的故事。海岛居民看到水手们急需食品和给养,便趁机哄抬物价,导致美方到总督府抗议。此后当地人渐渐对这些外国人的存在习以为常,并与之和睦相处,物价很快回落,治安恢复正常。不久,美国渔船离开,岛上居民“久久沉浸在刚刚过去的事件中,听着钱袋里叮叮作响的金币,十分得意”(Bonin:63)。这个短篇呈现了小规模的东西方文化冲突。东方人尚处于远离西方文明的偏远地区,“居民安居乐业,没见过世面,总是把历史编成神话故事,对外国商船不大习惯”(Bonin:61)。美国人的到来打破了这个死水微澜的世界,让这些井底之蛙“大开眼界”。不过,在伦敦看来,这个遥远的东方一隅远非民风古朴,传统的殖民冲突所产生的交换关系被颠倒过来。东方人善于投机经营,西方人的闯入只是偶然引发了“尚未被开发的商业潜能”,使当地人意识到“通过与外族人打交道从中获利的巨大诱惑”(Bonin:61)。在这些隐含着早期殖民冲突范式的作品中,已经见出伦敦对西方殖民及其后果的考量。李庆西指出,“伦敦用沉静的目光注视着白人征服者的冒险活动,同时对那种侵入土著部落的强势文明进行了反思”[9]。这个短篇以及伦敦后来的东方叙事反映了他对东方现代性的思考。伦敦暗示,日本的现代化已经使得十九世纪末二十世纪初亚太地区东西方之间“殖民冲突格局”复杂化,随之而来的日俄战争证实了伦敦的担忧。

博宁群岛

1904年,伦敦受雇于《旧金山导报》(San Francisco Examiner),前往日本和朝鲜报道日俄战争,这次经历是伦敦创作的转折点,也为伦敦近距离接触亚洲提供了绝好机会。[10]日俄战争后,伦敦通过克朗代克小说系列确立了文学声誉,并开始关注种族、阶级、民族、帝国等问题。虽然伦敦此时已是知名作家,但他并未放弃童年的梦想。1907年他驾驶“斯纳克号”环球航行就是一次圆梦计划,虽然此行中途搁浅,但这次亚太之行为他日后的创作积攒了素材。无独有偶,这条始于夏威夷、以日本作为第一站的环球航行路线也与世纪之交美国海外扩张的路径不谋而合。因此,这次航行与其说是又一次超越北疆、跨越大陆的历险,不如说是伦敦的自我发现之旅,再一次向读者展示了他作为一名历险者的坚韧品格和男性气概,而这种身份塑造[11]也与亚太地缘政治紧密相连:从北疆探险者、社会改良者、战地记者到海洋探险者一系列身份转换都是在美国海外扩张的背景下发生的,帝国想象的文化场域成就了伦敦的身份塑造、文学风格和读者市场。

1907年,杰克·伦敦和第二任妻子在“斯纳克号”上

不过,在伦敦把帝国的新边疆视为考验和历练白人性的试验场时,也隐然流露出对多极化世界格局的担忧。这一变化在其之前的创作中是从未有过的。在十九世纪末国际舞台上,日本对中国和俄国的胜利向西方证明,这个走向现代化的国家有着足以与西方抗衡的军力,也是美国在亚太地区的强有力挑战者,因此,在文化心理层面,美国迫切需要找到能够化解乃至消除东方威胁论的话语方式。伦敦早期的亚太记事、日俄战争报道和“斯纳克号”环亚航行期间及其后写就的文字,便是这种帝国想象和文化消费的一部分。

总体上看,伦敦对日俄战争的报道与当时美国主流媒体有着很大不同。日俄战争期间,伦敦在日本总共逗留了两周,后随日军抵达韩国。伦敦原本想把亚洲之行当作一次历险,暂时摆脱与第一任妻子的紧张关系(两人1903年夏开始分居,1904年秋正式离婚),因此,他还没来得及校对麦克米伦公司即将出版的《海狼》一书的清样就匆匆启程。作为战地记者,伦敦的报道实在不敢恭维,他自己把这归咎于日方严格的新闻审查。[12] 不过,伦敦以美国观察家的视角报道一场东西方列强之间的战争,这本身就有特殊意义。最初,伦敦的报道主要集中于日方新闻审查给记者带来的诸多不便,因此尽管伦敦随日军奔赴前线,但他的战况报道都是远距离的。在《日本军官守口如瓶》和《日本人让记者们英雄无用武之地》中,伦敦抱怨说,“当地的督察官像导游指使游客那样随意指使记者,我们只能参观指定地点”(Reports:128)。起初,伦敦还抱着战地记者的浪漫幻想,但现实中却阻力重重:“什么都是军事机密,到处草木皆兵,记者根本不敢轻举妄动。”(Reports:119)在《看不见的战争中的日本人》中,伦敦沮丧地写道,“这是一场肉眼和望远镜观察不到的虚无缥缈的战争”(Reports:119)。他在报道日军如何巧妙地实行远距离轰炸时说,“这就是现代战争,一种远距离战斗,与古代战争全然不同。当今世界奇妙和恐怖的战争机器使得战争失去了其自身的价值”(Reports:97)。在伦敦看来,现代武器使得远距离作战成为可能,不仅没有了传统战争的观瞻性,英雄主义也消失了。不过,伦敦却刻意在种族问题上大做文章,在描写日军偷袭俄军阵地的报道中,伦敦把日方的胜利归于东方人的狡诈:

你有没有体验过站在一个笼子面前,笼子里面有一只猴子天真而又友好地注视你的情景呢?那只猴子的表情如此天真、友善,两只眼睛紧盯着你,毫无恶意,而暗地里却在挪动着脚,妄想趁你不备向你突然袭击。所以,要加倍提防笼子里的猴子!仅凭借眼睛是远远不够的,当心日本人!(Reports:114)

杰克·伦敦在日本

类似的评论在伦敦的报道中随处可见。虽然伦敦对日军的军容风纪和顽强勇猛赞赏有加,但他刻意使用对比性词语(“他们”与“我们”)渲染东西方之间的种族差异,比如他把朝鲜人和日本人统称为“亚洲佬”(Asiatic):“虽然日本人是东方人中较为西化的,但日本人仍然是亚洲佬。”(Reports:47)令伦敦颇为懊恼的是,身为白人的他却也不得不去适应这些“亚洲佬”(“那些与我并非同类的人”[Reports:106])的思维方式。伦敦曾在北疆、极地和荒野小说中尽情地展示白人的男性气概,而在东方这种描写却无用武之地,无法成就伦敦版的历险故事。有论者指出,伦敦对原始野性的崇尚体现了十九世纪末、二十世纪初资本主义的扩张精神,弘扬了西方文明社会的主流价值观。[13] 然而,在伦敦笔下的亚太,文明与野蛮的冲突是无法调和的,“野性”已不再被视为文明社会的另一种选择。在北疆极地,野性可以唤起白人的生存本能和自我意识,而在东北亚,现代战争的冷酷、乏味和无聊让白人英雄主义无法施展,这种困境使得伦敦的创作一时间失去了稳固的支点。因此,伦敦把战争结果归之于东方人的种族品性,这不仅使得“东方”变得异常可怕,也迫使他一再地反思“白人性”问题。

“白人性”是伦敦书信中出现频率最高的一个词语。他从亚洲写给他当时的情人(后来成为伦敦的第二任妻子)查米娅(Charmian Kittredge)的书信颇能反映伦敦那时的困惑。1904年3月8日,伦敦写道:“你的来信让我兴奋!而且还证实了我是一个白人!”他抱怨无法“像白人那样思考”,“与世隔绝,无法读到白人的消息”,买不到“白人的食品”,听不到“白人的语言”(Reports:14)。他还把平庸的报道归咎于这场战争的种族性质:“我以后再也不会去报道一场东方人之间的战争了。这种无端的消耗和拖延让人无法忍受”,而关于这场“东方人之间的战争”,他本人几乎无可奉告(Reports:8-9)。

显然,伦敦是矛盾的,视角的混乱完全背离了新闻报道的行业规范,也暴露出伦敦思想意识中民族主义、个人英雄主义和种族主义意识形态的混杂性。在报道和书信中,伦敦对于种族问题的思考多于战争和民族问题,“白人性”几乎成了西方文明的同义语,而俄国的失利更引发了伦敦对跨民族语境下白人身份地位的忧虑。日俄战争让伦敦感到了某种不祥之兆,不是因为俄国的战败,而是西方面对东方现代性的尴尬。美西战争后,美国兼并夏威夷和菲律宾,美日开始正面冲突,日俄战争使美日关系更加复杂。美国公众和政治话语开始把日本视为“异邦”,这种情绪在二十世纪四十年代达到顶峰。[14] 在伦敦从亚洲写给查米娅的最后一封信里,伦敦的排亚主义和民族主义情绪溢于言表:

我已不再指望他们为我去俄国报道提供什么方便了。所以,当你读到这封信时,也许我已经踏上归途,回到美国,回到上帝恩宠的国度,伟大的白人的国家!谁知道呢?谁知道呢?不管怎样,相信我,在日本和内海的这一年总算过去了。想起来,在日本浪费了一年的时间简直不可思议,给多少倍的工资我都不会去,何况还要自己掏腰包!以前,我曾说“经济黄祸”;从今天起,人们必须警惕“军事黄祸”。(Reports:23-24)

伦敦在此显然高估了日本的军力及其对美国的威胁。不过,伦敦一面警示东方威胁论,一面又大肆宣扬种族优越论:“盎格鲁-撒克逊种族的两个伟大分支[英国人和美国人]可以把战利品从日本人手里夺回来,因为我们才是主持正义的种族(right-seeking race)。”(Reports:349)于是,伦敦笔锋一转,回到了“白人的国家”美国,在那里,排亚主义正在紧锣密鼓地进行着。在随后几年里,伦敦频频告诫美国公众警惕日本和中国对美国的潜在威胁。他在《如果日本唤醒中国》中指出,“一个新的竞争对手,而且是极其凶险的对手,将出现在争夺世界市场的种族竞争中”(Reports:361)。他还预言,西方与东方的正面冲突指日可待:“远东必将成为西方民族与亚洲人短兵相接的战场。我们根本不用等到下一代或下一代的下一代;我们现在就要阻止黄种人和棕肤色人种[15]前进的脚步。”(Reports:350)

杰克·伦敦在日本

虽然伦敦的日俄战争报道很情绪化,但他对战后亚太格局的预测并非没有根据。至少,日俄战争的结果使伦敦得出了“亚洲威胁论”的结论,他在战后启示录般的社会主义言论中重申的遏制主义与美国这一时期的排亚政策有着惊人的一致性。作为美国公共话语的一种时代参与,伦敦的写作也是帝国想象的一部分。在伦敦看来,“把亚洲还给亚洲人”并非指不同的民族主义运动,而是铁板一块的亚洲联合体对西方(具体说是美国)的威胁。正是这种忧患意识使得他在《铁蹄》中把亚太危机扩展为“联合亚洲与整个世界”的对抗,其种族主义言辞与《黄祸》中的亚洲威胁论如出一辙。

日俄战争是伦敦创作的转折点,为他思考种族和现代性提供了新的政治语境。伦敦把作家身份建立在关于亚太的文学生产之上,将亚太变为美国读者期待、想象和体验的文学场域。如乔纳森·奥尔巴赫所言,作为伦敦前期创作题材的北疆已近枯竭,而亚太为他提供了新的素材。[16] 在1907-08年驾驶“斯纳克号”的环亚航行途中,伦敦创作了《马丁·伊登》(Martin Eden),他把主人公的个人奋斗历程置于帝国海外扩张的语境下,以粗野强悍的人物塑造迎合了帝国主义时代的审美趣味。[17] 不过,在东方,伦敦的种族理念也受到前所未有的挑战,南海的无奈和消沉与北疆的刚毅和强悍形成对照,这些矛盾都折射在伦敦于日俄战争之后的创作中。

伦敦创作于日俄战争之后的东方叙事散见于各类作品,如《黄祸》(The Yellow Peril, 1904)、《如果日本唤醒中国》(If Japan Wakens China, 1909)、《史无前例的入侵》(The Unparalleled Invasion, 1910)、《哥利亚》(Goliah,1907)、《铁蹄》(The Iron Heel, 1907)、《但勃斯之梦》(The Dreams of Debs,1909)、《斯纳克号航行》(Cruise of the Snark,1911)等等。其中,《黄祸》、《如果日本唤醒中国》、《史无前例的入侵》和《哥利亚》都把东方威胁论定格在日本和中国,因为扶桑文化和中华文明都具有迅速崛起并挑战西方的潜能,拥有“拿破仑式梦想”的日本和“沉睡的巨人”中国的崛起将对世界产生不可估量的影响。

在伦敦看来,处于现代性进程中的“东方”并非铁板一块。虽然伦敦赞同黑格尔关于历史发展的潜力源于西方的观点,但这一潜力一旦传入东方将会构成对西方的威胁:“一旦日本唤醒中国——不是按照我们的意愿,而是按照他们的梦想——后果将不堪设想。”(Reports:361)这里,伦敦的二元对立隐含着东方文化内部的差异性。日本民族“尚武轻商”,而中国人“勤奋励志”。[18] 在日趋商业化的现代社会,尚武的日本与勤劳的中国反衬出西方文明的缺陷。美国总统西奥多·罗斯福倡导美国人崇尚“粗犷的生活”,而伦敦笔下的北疆、极地和荒野中坚韧强悍的人物形象为养尊处优的现代人提供了别样的价值观。因此,我们同样需要把伦敦的东方叙事放在现代性、原始主义和地缘政治等多种话语的张力场中来考察。

德国画家赫曼·克纳科弗斯于1895年所创作的《黄祸》

《黄祸》是伦敦1904年在满洲里报道日俄战争期间创作、回国后发表在《旧金山导报》上的。他关于东方崛起的理论通过日本与中国来阐述,这并不奇怪,因为在当时美国的政治话语中,中日代表不同的文明类型。十九世纪末“黄祸论”出现在美国拓疆结束、从领土定居转向海外扩张时期并非偶然,体现了帝国主义时代的新型殖民特征。列宁指出,“资本主义向垄断资本主义阶段的过渡、向金融资本的过渡是同分割世界的斗争的尖锐化联系着的”[19]。从“黄祸论”产生于日俄战争报道这一背景看,伦敦关于西方衰败、亚洲崛起的论述反映了美国垄断资本主义的内在矛盾。虽然伦敦并非“黄祸”论的始作俑者,但他根据自身经历对亚太时局的分析和预测与帝国的时代需求相吻合,而他这一时期的社会主义乌托邦叙事也基于同样的全球性视域。

伦敦关于未来社会的构想是以东方社会的消亡为前提的。《哥利亚》预见了一个没有私有财产和社会犯罪的理想社会,但讲的却是神秘武器“巨能舰”(Energon)及其毁灭性力量的故事。在惨遭厄运的国家中,最后一个是日本:“日本的战争狂人驾驶着战舰在海上耀武扬威,占领了菲律宾,还开到夏威夷、巴拿马和美国的太平洋海岸。”[20] 小说中的科学天才哥利亚在别无选择的情况下调动“巨能舰”,在旧金山海岸一举摧毁了日本舰队。写于1907年、发表于1910年的《史无前例的入侵》与《哥利亚》相似,以科幻形式讲述西方如何通过细菌战摧毁中国本土。日俄战争后中国的崛起令西方十分恐慌,于是,西方各国联合行动,发动生化战争,用细菌弹对中国大陆狂轰滥炸。在大规模种族灭绝之后,各国居民根据“民主计划”定居大陆,出现了“科技、知识和艺术的复兴,一个多民族大家庭在中国土地上繁衍生息”[21]这个建立在种族灭绝之上的乌托邦社会是耐人寻味的。伦敦戏剧化地演绎了《黄祸》中提出的“解决中国问题的唯一可行方案”,其种族主义言辞与十九世纪美国人对华人的刻板再现(“权熏欲重的暴君,无可救药的异教徒,沉湎于肉欲的龙女,滑稽但忠诚的仆人”)如出一辙,所不同的是,伦敦想象了更为恐怖的手段和结局。[22] 在此,伦敦的东方叙事与帝国想象达到了空前的默契。

在这些关于未来世界的小说中,伦敦对亚太多极化走向的预见是有前瞻性的。在《铁蹄》中,全球资本主义与国际社会主义之间的对抗已经演化为东西方文明间的冲突,在这场冲突中,老牌西方帝国正在失去往日的优势:

大英帝国即将土崩瓦解。英国人占的地盘太大,在印度已经四面楚歌,穷于应付。整个亚洲都在高喊:“把亚洲归还给亚洲人。”在黄种人抵抗白人的呐喊声中,日本首当其冲。虽然日本也做着帝国的梦想,并致力于实现这一梦想,但日本镇压了自己的无产阶级革命……最野蛮的要属日本官僚寡头的崛起。日本主宰了东方,占据了印度以外整个世界市场中的亚洲部分。

英国也试图镇压无产阶级革命,抓住印度不放,尽管英国为此濒临精疲力竭……英国在失去其他殖民地后只剩下了印度,但这不过是暂时的。与日本和亚洲其他地区的争斗只不过暂时被推迟了。用不了多久,英国将失去印度,而后将出现一个联合的亚洲与整个世界之间的冲突。[23]

《铁蹄》封面

伦敦的预言与列宁对帝国主义发展趋势的分析所见略同。列宁着重指出两点,一是“金融资本垄断”,二是“瓜分世界领土”。[24] 伦敦的“排亚主义”产生于帝国主义时代是符合历史逻辑的,印证了列宁对帝国主义所做的历史性分析。美国从大英帝国解体的教训中发现不再需要(也无法)瓜分领土,因此转向相对垄断(控制资源),导致文明冲突。但是,在关于国际范围阶级斗争的叙述里[25],伦敦为什么在谈到西方与亚洲的对抗——这种对抗已经具有了文明冲突的特征——就戛然而止了呢?这与作者的社会主义革命理想有怎样的联系?在资本主义的强大势力面前,伦敦为什么把日本的“寡头政治”视为“最野蛮的威胁”呢?

《铁蹄》写于美国社会主义空前高涨的时期。一战后法西斯主义的崛起似乎印证了伦敦的预言,《铁蹄》由此引起国际读者的注意,也确立了他作为社会预言家的声誉。只可惜出版后六年伦敦便去世了,这本书也成了其社会主义理想的天鹅之歌。《铁蹄》讲述了工人阶级推翻法西斯寡头政体的故事,系统地阐述了伦敦为之奋斗多年的社会主义理想。但是,在这部以工人革命为主题的小说里,种族战争与阶级斗争的关系却令人费解:革命的群众被描写成暴徒,芝加哥暴乱让人联想起亚洲的黄祸。显然,种族和阶级的矛盾话语反映了伦敦思想体系中马克思主义、社会达尔文主义和超人哲学等相互冲突的意识形态的奇怪组合。《铁蹄》中的两个声音体现了两种不同的价值观。正如叙述人艾维斯是革命者但却坚持血统论一样,伦敦关于社会主义与资本主义之冲突的描写带有明显的白人共和主义色彩。上文提及的《铁蹄》出版之前的两个短篇《哥利亚》和《史无前例的入侵》就很好地说明了伦敦的社会主义小说中种族战争与阶级斗争的关系。那两部短篇中,乌托邦理想都是直接或间接地建立在抵制甚至摧毁东方社会的前提之上的。在此语境下考察,就不难看出,《铁蹄》中关于阶级斗争的论述其实是以种族论为依托的。换句话说,伦敦的阶级理论中渗透了种族论的陈词滥调,使其社会主义理论充满了矛盾。因此,《铁蹄》中阶级和种族的话语的矛盾也可解释为伦敦关于社会主义的定义本身的矛盾:“社会主义不是设计出来为全人类谋幸福的理想制度,而是为有着相同血缘的种族谋幸福的,其目的是使那些拥有特定血缘的优等种族更加强大,使他们生存下来,继承土地,消灭劣等民族。”[26] 在《铁蹄》中,伦敦对工人阶级状况的描写充满了庸俗“血缘论”(如工人阶级的生活状况使他们变得愚钝和畸形),而革命的主要动力来自于精英文化,而不是民众。在芝加哥起义中,工人运动被反革命分子唆使和控制,因过早起义而遭到军队和警察的镇压:

这不是一支纵队,而是一群乌合之众,如同泛滥街头的浑浊不堪的河水,一群挣扎在深渊里的人,因为酗酒和冤屈而怒不可遏,揭竿而起,渴望杀戮他们的主人的血,男人、女人和孩子,衣衫褴褛,一张张面孔穷凶极恶,凶神恶煞一般,一张张苍白的面孔被嗜血的社会吸干了生命的精髓,体态臃肿,不堪入目。[27]

芝加哥起义

芝加哥起义是《铁蹄》中篇幅最长的关于民众的描写,但这些民众全然不是有组织的工人。在这部原本以工人革命为主题的小说中,伦敦并没有描写工人阶级,而是试图在芝加哥的暴乱与亚洲的黄祸之间寻找共性。《铁蹄》关于革命的负面描写暗示日本统治下的亚洲崛起对西方具有警示意义:必须寻找应对民众造反的策略。《铁蹄》创作于1905至1907年间,当时伦敦担任社会主义学会主席(该学会的创始人是美国著名左翼作家厄普顿·辛克莱),在这一时期,他关于社会主义的演讲和创作最为活跃,他的排亚主义情绪也达到顶峰。可以说,伦敦的反乌托邦小说是对日俄战争经历的某种精神补偿,但在更深层的意义上,在伦敦的排亚主义、东方叙事与帝国想象之间有着一条清晰的切线,正是这条切线连接了世纪之交的文学生产与地缘政治,也为我们理解伦敦的创作转型提供了别样的思路。

[1]详见虞建华《杰克·伦敦研究》,上海外语教育出版社,2009年,第154页。

[2]See Fredric Jackson Turner,“The Significance of the Frontier in American History”, in The Early Writings of Frederick Jackson Turner, Madison:University of Wisconsin Press, 1938, p.185.

[3]亚太在英语中有多种表述,如Asia-Pacific,Asia/Pacific,Pacific Rim,Pacific Basin等。罗布·威尔森和阿里夫·德里克主张使用Asia/Pacific来强调亚-太之间的“关联性与差异”及其对欧洲和美国所具有的战略意义(see Rob Wilson and Arif Dirlik, eds., Asia/Pacific as Space of Cultural Production, Durham and London:Duke University Press, 2000, p.2)。

[4]艾米·卡普兰特别指出世纪之交美国读者的阅读兴趣与帝国海外扩张之间的联系,认为美国在亚太的扩张塑造了中产阶级读者对异域游记文学的审美偏好(see Amy Kaplan, “Nation, Region, and Empire”,in Emory Elliot, ed., Columbia Literary History of the United States, New York:Columbia UP, 1988, p.17)。虞建华也指出20世纪初期美国民众的阅读兴趣和倾向(历险故事、西部拓荒、异国风情、硬派人物)受到“主流意识形态无形之手的牵引和主导”,不过并没有提及美国海外扩张对美国公众审美趣向的影响,而这却是伦敦南海小说迅速成功的主要原因(详见虞建华《杰克·伦敦研究》,第302页)。

[5]Qtd. in David Palumbo-Liu, Asian/American:Historical Crossings of a Racial Frontier, Stanford UP, 1999, p.339.

[6]John R.Eperjesi, The Imperialist Imaginary:Visions of Asia and the Pacific in American Culture, Dartmouth, 2004, p.5.。

[7]Jack London, The Valley of the Moon, New York:Macmillan, 1913, pp.263-264.译文引自虞建华《杰克·伦敦研究》,第156页。

[8]Jack London, “Bonin Island:An Incident of the Sealing Fleet of ‘93’”, in Irving Milo Shepard, ed., Jack London’s Tales of Adventures, Garden city, N.Y.:Doubleday, 1970.后文出自同一著作的引文,将随文在括号内标出该著名称首词和引文出处页码,不另作注。博宁群岛(Bonin Islands),日本南部西太平洋上的火山群岛,该群岛在二战中成为日本的主要军事基地。

[9]李庆西《反思强势文明的杰克·伦敦》,载《读书》2002年第10期,第82页。

[10]罗伯特·佩卢索认为伦敦的创作转变早在日俄战争之前就已初露端倪。他认为《深渊里的人们》(The People of the Abyss, 1902)所暗示的英帝国的衰微和美国的崛起已经预示着一种视域上的转变(see Robert Peluso, “Gazing at Royalty:Jack London’s The People of the Abyss and the Emergence of American Imperialism”, in Leonard Cassato and Jeanne Campbell Reesman, eds., Rereading Jack London, Stanford UP, 1996, p.132)。

[11]有论者指出,伦敦的成功还与当时流行于西方的种族主义话语有着千丝万缕的联系。白人男性身体崇拜、坚韧强悍的男性气概和种族优越论对作家主体性建构具有至关重要的意义。在伦敦作品中反复出现的种族、性别和父权意象或可解释为一种帝国隐喻,帝国想象为文学生产和身份建构提供了必不可少的支点(see T.J.Jackson Lears, No Place of Grace:Antimodernism and the Transformation of American Culture, 1880-1920, Chicago:University of Chicago Press, 1981, p.170)。

[12]为了防止外国记者报道不利于日军或有利于俄国的信息,日本军方对外国记者约法三章,这些规定收录在King Hendricks and Irving Shepard, eds., Jack London Reports:War Correspondence, Sports Articles, and Miscellaneous Writings, Garden City,N.Y.:Doubleday, 1970中。后文出自同一著作的引文,将随文在括号内标出该著缩写Reports和引文出处页码,不另作注。

[13]See Jonathan Auerbach, Made Call:Becoming Jack London, Durham, N.C.:Duke UP, 1996, p.16.

[14]柯林·利亚强调伦敦对日俄战争报道的政治和文化意义,指出东亚与美国是“一种例外的而非普通的他者关系”,因此,伦敦的东方叙事对研究美日关系很有价值,因为伦敦提供了一个有别于东方学的关系范式。伦敦对亚洲现代性的态度是矛盾的:否认的同时又充满敌意,因此利亚认为东方主义无法解释美日关系的复杂性以及日本在国际社会中的特殊地位(see Colleen Lye, America’s Asia:Racial Form and American Literature, 1893-1945, Princeton:Princeton UP, 2005, p.3)。

[15]伦敦用“黄种人”(yellow race)和“棕肤色人种”(brown race)两个词语分别指中国人和日本人。

[16]See Jonathan Auerbach, Made Call:Becoming Jack London, p.76.

[17]伦敦的这部作品显露出地缘政治、文学想象和审美趣味之间的关联。评论界近年来开始关注美西战争、帝国主义与伦敦的历险小说之间的联系,但少有提及这部《马丁·伊登》。虽然科林托克(James McClintock, Jack London’s Strong Truths)、卡萨托和里斯曼(Leonard Cassuto and Jeanne Campbell Reesman, eds., Rereading Jack London)、华生(Charles Watson, The Novels of Jack London:A Reappraisal)和威尔森(Ray Wilson, ed.,Jack London:Essays in Criticism)都讨论了伦敦的中后期作品,也不同程度地涉及帝国和殖民问题,但都没有言及《马丁·伊登》。蓝奎斯特(James Landquist)把该书视为纯粹的“自传体小说”;斯皮纳(Jonathan Harold Spinner)则强调伦敦对资本主义的批判;莫尔兰(David Moreland)虽然广泛涉猎伦敦的南海小说和非虚构作品,但《马丁·伊登》不在其例。

[18]See Jack London, “The Yellow Peril”, in Revolution and Other Essays, New York:Macmillan, 1910, p.279.

[19]《列宁选集》第2卷,人民出版社,1995年,第651页。

[20]Jack London, The Complete Short Stories of Jack London, Earle Labor, Robert C.Leitz III, and Irving Milo Shepherd, eds., Stanford UP, 1993, p.1210.

[21]Jack London, The Complete Short Stories of Jack London, p.1245.

[22]详见朱刚《新编美国文学史》(第二卷),上海外语教育出版社,2002年,第159页。

[23]Jack London, The Iron Heel, New York:Library of America, 1982, pp.473-474.

[24]详见列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》,人民出版社,2001年,第77页。

[25]在1905年俄国二月革命影响下,世界范围的民族解放运动与社会主义革命遥相呼应,形成冲击帝国主义的两大潮流,威胁着帝国扩张的态势。

[26]Jack London to Cloudesley Johns, June 1899, in Earle Labor, Robert C.Leitz, III, and L.Milo Shepard, eds., The Letters of Jack London, Stanford UP, 1988, p.87. 转引自李怀波《选择·接受·误读:杰克·伦敦在中国的形象研究》,南京大学出版社,2012年,第165-166页。

[27]Jack London, The Iron Heel, p.483.

全文完

原载于《外国文学评论》2013年第2期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注