自我与忘我 —— 英国浪漫主义传统中的同情思想

编者按

本文论述了英国浪漫主义从自我走向同情的思想历程。论文首先概括了英国“浪漫主义自我”的几个特征,在此基础上,重点论述了英国浪漫主义传统中的另一个重要特征——“忘我”,或基于同情的忘我。同情来自自我认识,表现为不同程度的忘我,最终引向物我两忘。充分认识“同情”思想将有助于我们更加平衡地把握英国浪漫主义传统。

作者简介

朱玉,女,文学博士,首都师范大学外语学院英文系讲师,主要从事英国文学方面的教学与研究。

华兹华斯像

济慈在1818年10月27日的信中提到“华兹华斯式的或者自我中心的崇高”(Wordsworthian or egoistic sublime)[1]。这一说法大概受到了哈兹利特的影响:哈兹利特称华兹华斯为自我中心者(egotist)——“他只看到他自己和宇宙”。哈兹利特甚至认为这样一种诗歌精神是背离人性精神的。[2] 然而,在同年的另一封信中,济慈曾说华兹华斯比弥尔顿更为深刻,认为华兹华斯比弥尔顿更具有人性关怀,因为他“思入人心深处”(《书信》:88-90)。济慈先后的两种说法是否自相矛盾?本文将在简要概述浪漫主义自我的基础上,重点探讨浪漫主义常常为人所遗忘的一个重要属性“忘我”[3]——或者说,基于同情的忘我——这一重要浪漫主义思想,追溯浪漫主义从自我走向同情的思想历程,以期对浪漫主义传统有一个更加平衡的认识。

一提到浪漫主义,人们就常常想到“自我”、“自我中心”等类似的标签。然而,究竟什么是浪漫主义的自我?这一点还有待梳理和澄清。至于什么是自我,则是更加艰深的难题。蒙田的话多少让人觉得悲哀。他说,“我们和自我没有交流”,因为自我始终处于生灭变异之间,扑朔迷离,难以把握,是一种“自我幻象”。[4] 因此,早在古希腊时期,“认识你自己”就被铭刻在阿波罗的神庙上,认识自我、认识人性成为人生的重要目的。在基督教兴盛的时期,观照自心则是为了探寻上帝(如圣奥古斯丁)。人文主义的先驱彼得拉克在倡导人性关怀的同时将中世纪“关注灵魂”(animi cura/ care of the soul)的思想演绎为“关注自我”(care of the self)——精神自我。[5] 莎士比亚本人以“非个人化”的写作风格著称,然而他笔下的哈姆雷特却在一段段独白中体现着卡莱尔所批评的“倾听自我”行为,反映了一种不断膨胀的自我意识,成为浪漫主义的英雄。十八世纪的英国小说家们也乐于在作品中塑造出形形色色的自我形象,以“自我”代表着其他的每一个人。到了浪漫主义时期,人们更加重视个体的独特性,对自我的表述更加直接、坦率,对自我的探求不再服务于某种制度上的宗教(institutional religion),而是为了超越经验的自我而企及理想的自我。

在英国,浪漫主义自我主要具有以下一些特征:首先,这一时期的作家们大多试图在作品中展现一个真诚的自我,无论是以散文的形式还是抒情诗的形式,他们都较少佩戴面具,都尽力传达着诚实的语声,比如济慈在面对伟大艺术品时感到自己的渺小、无力——“我必须死去,一如病鹰仰望着天空”[6]。其次,这个真诚的自我是自省的,而非自诩的。自省的目的是认识自我、完善自我,而非自我粉饰。对自我的探求成为浪漫主义诗歌的重要主题。在长诗《序曲,或一位诗人心灵的成长》中,华兹华斯写到少年时与小伙伴们滑冰的情景。当各种喧声交织在一起:

我常离开这沸反盈天的喧嚣,

来到偏僻的角落;或自娱独乐,

悄然旁足,不顾众人的兴致,

去纵步直穿一孤星映姿的湖面,

见它在面前遁去,遁逃时将寒光

洒在如镜的冰池。

(《序曲》1.447-452)[7]

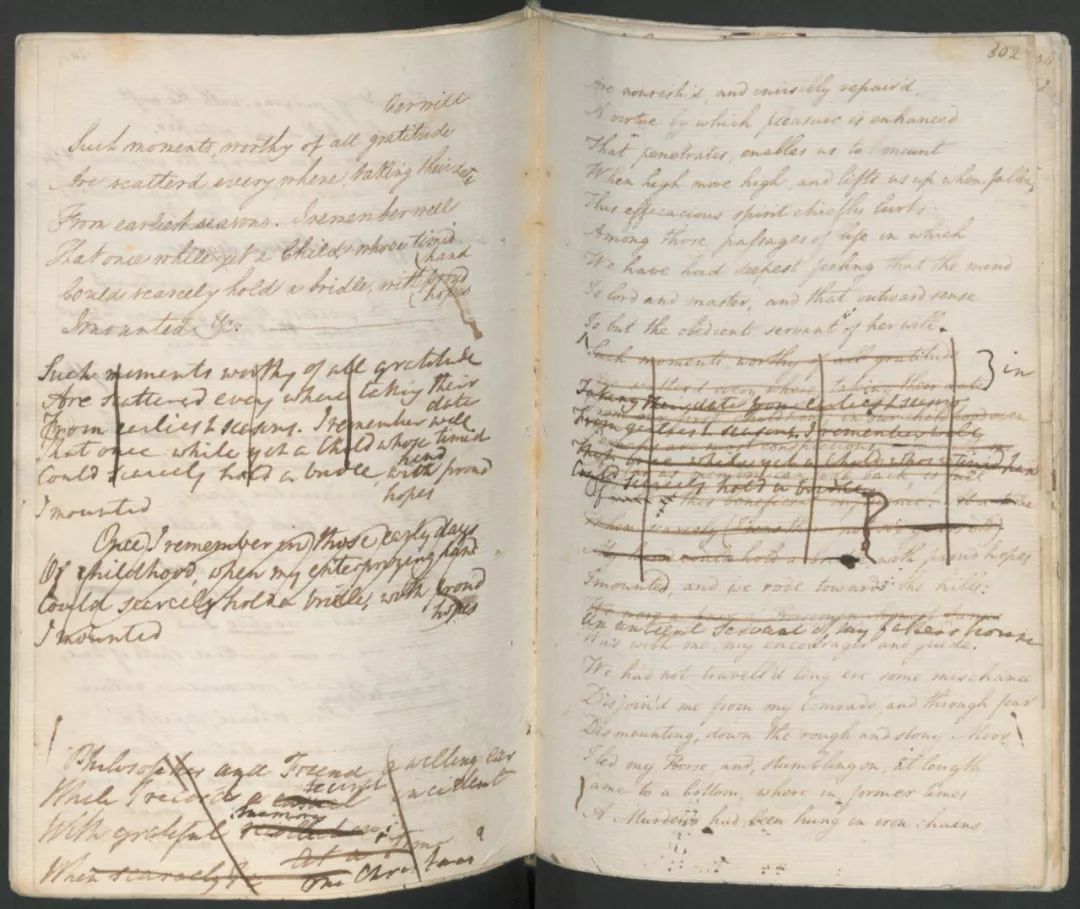

《序曲》手稿

既不拒绝群体活动,同时又总是于热闹当中寻求一份孤寂,这或许是为了更好地与自我进行交流——“去纵步直穿一孤星映姿的湖面”(to cut across the reflex[8] of a star)。孤星投射在湖面上的影子也就是诗人自我的影子。用冰刀穿过这个孤影、在其上刻下印迹,都象征着一种强烈地要与自我融合的渴望。而影子总是遁去、难以捕捉,又暗示着自我之难以企及。这一片段或可作为浪漫主义自我探索的缩影。

同时,浪漫主义作家们也时刻保持着对过度自我倾向的警惕,努力地培养着谦卑、虔敬之心。尽管浪漫主义诗人大多偏爱孤寂、独处,但是他们也常常“惩戒自己远离人群的愿望”(《序曲》:4.304)。在第一版《抒情歌谣集》(1798)中,华兹华斯在他的第一首诗当中就批评了一位自视清高而离群索居的青年,并称其为“迷失的人”。他喜欢坐在紫杉树下,虚度自己“不结果实的生命”,叹息自己与世界的脱节。诗人借此警告那些富于想象力、内心纯洁的青年,不管这种清高看起来多么卓尔不凡,它事实上是“渺小的”:

一个人若轻视其他任何生命,

那么他就荒废了尚未使用的官能,

他的思想尚处于幼稚时期。一个人

若眼光始终盯着自己,他确实也关注了

一个生命,这自然界最渺小的作品,

他会让智者永远感到不屑,然而这又是

智慧所不允许的。哦,明智些!

要知道,真正的知识引向爱,

真正的尊严只存在于这样的人身上:

他能够在内心思索的沉默时刻,

依然怀疑自己;在心灵的低落时分,

他依然尊重自己。[9]

与此相似的是,雪莱在《阿拉斯特,或孤独的灵魂》一诗的序言中写到,该诗表现的是一个自我封闭的年轻诗人如何走向自我毁灭的过程。雪莱认为,那些不爱大地上任何事物的人,那些对自己的同类毫无同情心的人,只是在“虚度着自己无果的生命,为自己的晚年准备着凄惨的坟墓”[10]。雪莱和华兹华斯这两部作品中都包含着诗人自己的影子,都是诗人对自己的反省和警戒。对于内心相对简单、纯洁的诗人们来说,复杂的人世乃至革命的血腥都曾让他们感到对人类之爱的困难(参见《序曲》第10卷),感到与世界的脱节。但他们也认识到,自我是需要锤炼的,否则并不存在,或者无从认识,而人间就是一个“铸造灵魂的山谷”(the vale of Soul-making)(《书信》:232),自我必须与外界发生关联,因为现实的生活与苦难都有助于铸造我们的心灵。在这种自我铸造的过程中,想象成为联结自我和世界的纽带,是自我教育的途径。在浪漫主义这里,想象作为一种教育方式,实际上也最接近“教育”(education)一词的本义——“引领……出去”(ex ducere / leading out),引领自己走出狭隘的小我,投入到更广阔的世界中。只有这样,才有望把握更加真实的、恒常的真我。

雪莱像

因此,当我们过于强调浪漫主义的自我倾向时,我们还应留意到浪漫主义的另一种特征“忘我”——基于同情的忘我,这是浪漫主义想象的基石。詹姆斯·恩格尔在《创造性想象》一书中指出,“十八世纪中晚期思想的一个重要主题就是同情的力量(the power of sympathy),这里既涉及道德也包括美学。这一主题对于英国浪漫主义来说尤为重要。”恩格尔认为,同情指的是“个体如何感他人之所感,并由此推及整个世界,他如何与他人、甚至无生命的自然认同”。他还指出,在浪漫主义时期,关于同情的思想与想象密不可分——“同情成为想象力的一种特殊力量,使自我得以逃脱自身的藩篱,以便与他人认同;或者以一种新的方式观察事物,培养一种审美鉴赏力,将主观的自我与客观的他者融为一体”。[11]

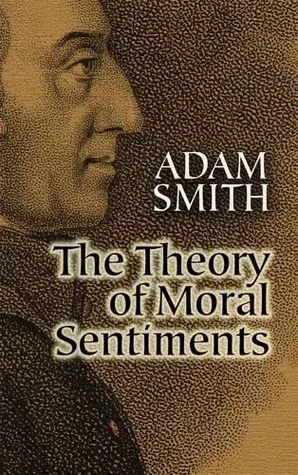

恩格尔追溯了十八世纪英国哲学家对于同情的讨论。在霍布斯有关“人性自私”的阴暗思想笼罩下,很多思想家(如休谟、伯克、夏夫兹伯里等)相继对作为人类本能的同情做出阐释,并且把同情与十八世纪另一个核心思想——想象——联系起来。而最具影响力的代表当属亚当·斯密,他在1759年发表了《道德情感论》这一重要著作,为人们探讨同情性想象(sympathetic imagination)打开了闸门。斯密指出,同情构成人的全部道德感,是一切道德思想和行动的基础,然而,同情唯有通过想象力才能起作用。借助想象,我们使自己置身于他人的境遇中。不过,对于斯密来说,想象和同情并非同义词。想象先于同情产生,并改变着我们的感觉方式,这种转变让我们对他人产生兴趣和关注,从而为他人付出行动。因此,想象成为必不可少的能力,它能帮助人们执行其基本的道德本能——同情。[12]这一思想对后人产生很大影响,并在浪漫主义时期达到了顶峰。

亚当·斯密《道德情感论》

人们通常认为,浪漫主义崇尚自我而厌弃人类、热爱自然而远离社会、喜欢异域风情而轻视日常生活、追求变革而反抗一切传统。这仅仅看到了浪漫主义的一部分表象。拜伦和雪莱的有些诗文中的确含有这样的倾向,不过,华兹华斯、柯勒律治、济慈等诗人,以及哈兹利特这样的批评家都继承了十八世纪关于同情和想象的传统,他们都以各自的方式和程度表达着对人间生活的关注与同情。在华兹华斯的诗歌中,“同情”是一个经常出现的词,与之相关的还有“虔敬”(piety)。对于华兹华斯来说,这两个词是相通的,正如在《不朽性之启示》一诗中,题句中的“天生的虔敬”(natural piety)与诗歌末尾处“基本的同情”(primal sympathy)前后呼应一样。根据同时期思想家维柯的观点,虔敬体现一种关联感,是自我与他人之间的同情,高级的诗人灵魂中都具有“同情的本性”。虔敬涉及家庭、责任、国家、精神生活、承受与牺牲,它凭借同情将人们联结为一个整体。一个人若不能虔敬,就不会有真正的智慧。[13]

华兹华斯在《抒情歌谣集》序言(1800)中指出,同情是诗人必不可少的属性,诗人是“一个对人类说话的人”,他“对人性有着超乎常人的深刻认识”,“诗人不是仅仅为诗人而写作,而是为了人类……诗人必须从想象中的高处走下来,必须以他人的方式来表达感受,以便激发起合理的同情”。他反对当时盛行的矫揉造作的“诗歌语言”,主张使用“人们真正使用的语言”,试图从诗歌最基本的表述层面开始就与普通人们认同——这对于一般诗人来说并非易事,它需要诗人学会谦卑、甘于平凡。华兹华斯认为,在描述情感时,诗人的语言恐怕稍嫌机械,不像处在真实境遇中的人那样感受真切、生动。因此,诗人应该让自己的情感接近他所描述之人的情感,暂时地“让自己完全迷失,将自己的感受同他人的感受混淆起来、与他人认同”。这一点或许受到了18世纪思想家关于同情和语言理论的影响(如Hugh Blair)。简言之,《抒情歌谣集》序言已经明确说明,其写诗的目的是为了“探索人性的基本规律”[14]。

在华兹华斯的诗作《丁登寺》中有一行著名的诗句——“那沉静而永在的人性悲曲”(the still, sad music of humanity)。可以说,“人性的悲曲”是华兹华斯很多诗歌作品的主旋律。《丁登寺》写于1798年7月11-13日,即法国大革命爆发九周年的日子。开篇的“五年已经过去了”将时间倒退至1793年,当时诗人的个人生活正受到超出自己控制之外的一系列历史事件的影响,因而处于动荡不安的时期,而唯理性思潮所推崇的“个人判断力的无限制演练”(the uncontrolled exercise of private judgment)[15]、抽象的人性概念等也逐渐使诗人陷入心灵的低谷。五年来,自然、友谊、亲情、对普通生活的关注等具体而感性的因素逐渐帮助诗人走出困境。当他赋诗纪念这一历程时,其典型的“失与得”的主题也在该诗中形成:“失”大多指诗人对大革命的失望以及诗人心灵危机期间的精神损失,“得”则主要表现为聆听到“人性悲曲”的能力。诗中写到一种超然的心境。在这种心境下,个人的理性判断让位于柔和的温情,自我意识乃至整个肉体都暂时消泯,从而使心灵达到活跃的状态:

生命本身这重秘密的重压

以及这难解的世界中所有

人疲惫不堪的重负

释然减轻:那恬静神圣的

心境以温情引领我们,直到

这血肉之躯暂停了呼吸,

直到血液几乎中止流动,

我们的肉体睡去,

而成为灵动的精神。

当和声的力量以及欢乐的深厚力量

使目光变得平静,

我们洞见事物内部的生命。[16]

以法国大革命为主题的英国漫画

诗人认识到,必须先泯去自我,才有望洞见事物的本质。在此基础上,他进一步写道,“我已然学会静观自然,/不似当初年少无思,而是常常听到/那沉静而永在的人性悲曲”。这一悲曲“既不尖锐,也不刺耳”,却具有“足够的力量来净化心灵,给人以训诫”。倾听人性悲曲的能力,说明诗人最终以“具有同情力的沉思”取代了童年时期“对大自然即兴且热情的反应”。[17]

首先,“悲曲”本身是音乐,音乐体现内在的感受力与同情力,与唯理性主义“个人判断力的无限制演练”截然不同。在《人性的悲曲》一书中,乔纳森·华兹华斯指出,尽管诗人华兹华斯本人并不经常使用音乐类比喻,但是,在讨论他作于1797-1798年间的诗歌时,我们很难避免音乐一词。他认为,在1797年底,华兹华斯接受了一种“本质上非常具有同情力的思维方式”。[18] 大卫·布朗维奇在谈到“人性悲曲”这一诗句时也指出:“当我们反思着倾听这一音乐的经历,我们就能够在内心中相应地验证到构成这一音乐的情感,因而能够与全部的人性产生共鸣(sympathy)。”[19]

其次,“悲曲”既然是关于“人性的”、“悲伤的”曲调,其内容必然与人类的生存状况有关,且主要体现人生的悲剧性。诗人用“沉静而永在的(still)”来形容“人性的悲曲”。“still”(永在)说明人性悲曲表现了基本的人性规律,不受空间和时间的限制,是永远存在的。“still”(沉静)除了形容悲曲的风格之外,也可视为一种移位修饰,说明聆听悲曲的诗人能够以平和的心境来表现人性的基本状况。另外,“still”还表示“无声的”,悲曲也可以是无声的音乐,要听到它,须凭借心灵。同时,“still”与“sad”以共同的辅音“s”形成头韵,既增加了诗句的音乐性,也在悲意中增添了一份平静。

另需注意的是,诗人在“静观自然”的时候“听到……人性悲曲”。这里包含了两组看似相对的事物:“静观”与“听到”,“自然”与“人性”。首先,“静观”(look on)不同于停留在表象之上的“看”(look at),而是能够“洞见事物内在的生命”。因此,诗人没有说明“静观”的结果,而是写到“听到……悲曲”,即以音乐的隐喻来体现事物内部的精神。这种倾听行为是比喻意义上的,而非具体的听觉活动,但这种倾听悲曲的能力更大程度地反映了心灵的主动性,因为这种能力帮助诗人从无声的历史画面中主动提取精神本质。

格拉斯米尔湖(George Fennel Robson, 1830)

另外,詹姆斯·K.钱德勒在《华兹华斯的第二自然:关于诗歌与政治的研究》中指出“人性”(human nature)是华兹华斯的“第二自然”,并由此论述了华兹华斯与伯克之间的关联。钱德勒指出,“nature”一词是伯克与华兹华斯惯用的又一个核心词语,并且,两者对该词的使用都具有一定的模糊性,因为“nature”不仅指自然以及基本而普遍的属性与法则,而且还包含了体现人性内容的内涵,钱德勒称之为“第二自然”。前者体现不受时空限制的、普遍的自然法则,后者则指人类从其所处的特定时代与地域而获取的结果,体现具体的人类文化与真实生动的人性世情。[20] 我们也可以由此推断,华兹华斯正是由于感悟到自然与人性之间的某种不可分割的、内在的关联,才能在“静观自然”的同时“聆听到那沉静而永在的人性悲曲”。[21]

在此,我们有必要了解在1798-1799年间柯勒律治为华兹华斯制定的《隐士》计划,因为华兹华斯为此设想的主题就是“人,自然,人间生活”。[22] 在1799年9月给华兹华斯的信中,柯勒律治这样写道:

我希望你将写一部素体诗,写给那些由于法国大革命的彻底失败而抛弃了全部有关人性之改良的理想并以家庭牵累和对空想哲学的蔑视为遮掩而陷入伊壁鸠鲁式自私的人们。这将大有益处,也将成为《隐士》的一部分。[23]

作于1800年初的素体诗《安家格拉斯米尔》(Home at Grasmere)后来就成为《隐士》的开篇诗卷,其中一些诗文展示了诗人从虚幻的革命理想向更加真实而平凡的人间生活的思想转变,诗中的一些音乐性比喻也与“人性悲曲”产生关联。1799年底,华兹华斯选定了格拉斯米尔的一处居所,在某种意义上拥有了第一个属于自己的较为稳定的家园,在其荫庇下,和妹妹相依为命。与此同时,华兹华斯也确定了他的诗人使命。华兹华斯的传记作者吉尔指出,华兹华斯选择格拉斯米尔为家园——“故意地远离政治活动的中心,远离出版商,远离整个关于文学的职业圈”——并“不是从真实的世界退避出来,而是在大自然基本的形物中,积极地投入到一种素朴的、忠诚的生活中”[24]。在天堂般的格拉斯米尔,诗人切身地观察到山区村民的艰苦生活,认识到神话般的仙境也仅仅是幻象,对人类的生存现实有了更加深刻的认识,于是写道:

有没有一种

艺术、一段音乐、一股(a stream of)[25]文字

即是生活,那得到公认的、生活的语声?

它将讲述乡间发生的事情,

讲述那里确实发生的或人们感受到的纯粹的善,

以及真实的恶,尽管如此,却甜美依旧,

比最甜美的管笛随意吹奏的田园幻想曲

更知感激,更加和谐悦意?

有没有这样一股溪流,

纯净无染,从心底流出,

伴有真正庄严而优雅的律动?

是否我们必须远离人群以将其寻觅?[26]

诗人感慨道,“要温和,并爱所有温柔的事物;/你的荣耀与幸福就在它们那里”(Home: 943-944),并且向昔日的想法作别:

别了,战士的行动,别了,

长久以来怀有的全部希望,

曾希冀以缪斯的气息充满英雄的号角!

然而,在这平静的山谷间,我们不会

无闻地度日,尽管热爱平静的思索;

一个语声将言说,而主题将是什么?

(Home:953-958)

诗人的回答后来成为《隐士》纲要中的著名段落:

在孤独中沉思,思考人类,思考

自然,思考人间生活,我常常

感觉到甜美的情感如音乐般

穿越我的灵魂;无论我身居何方,

我将以浩繁的诗歌将其吟唱。

(Home:959-963)

《安家格拉斯米尔》确立下诗人今后的关注方向,即人间生活与人的心灵。此后,诗人所作的许多诗篇如《麦克尔》、《决心与自主》等都体现这份深厚的关注,也正是诗人所寻觅的“一种艺术、一段音乐、一股文字”,讲述“那公认的、生活的语声”,揭示了“人性悲曲”的主要内涵。

华兹华斯在格拉斯米尔的居所

即使像《序曲》这样记录诗人心灵成长的精神自传也与同情这一主题密不可分,因为诗人心灵/想象力的成长与其对人性的关怀程度是成正比的。艾弗里尔在《华兹华斯与人类苦难诗》中专门论述了人间悲苦与诗人心灵成长之间的关系。他说,“不足为奇,华兹华斯最具雄心的自传体诗作探索其想像力的发展与对人间悲苦的观照能力之间的关系”[27]。他指出,在《序曲》扩写过程的每一阶段,诗人都不断修改着人间悲苦与想像力成长之间的关系,要“全面且真诚地谈论诗人心灵的成长,就必然要考虑到诗人对尘世悲苦的深厚关注”[28]。同时,他提醒读者,不要把这份深厚的关注误解为对他人苦难的冷漠亵玩。在《序曲》中,心灵的成长和成熟主要体现在诗人走出唯理性思想所造成的精神危机之后。诗人不再盲目信奉抽象、空洞的人性概念,而是对真实、具体的人类情感产生强烈的兴趣。他还特别说明,要培养真正的美德与人性,并不需要刻意的遁世静居(《序曲》:13.186-195),“生活的常态”(《序曲》:13.62)才是最好的学校。诗人开始关注“生活的常态”并从中寻求“实在的收获”(《序曲》:13.62-63)。他认识到各种现代政治理论都建立在“未经思考的计划”或者“靠不住的理论”(《序曲》:13.70-71)上,而他认为,这些理论必须经受“人间生活的检验”(《序曲》:13.73)——“并非主观/幻构的个人,而是我们亲自/阅悉、亲眼所见的人们”(《序曲》13.80-83):

当我开始打量、

观察、问讯所遇到的人们,无保留地

与他们交谈,凄寂的乡路变做

敞开的学校,让我以极大的乐趣,

天天阅读人类的各种情感,

无论揭示它们的是语言、表情、

叹息或泪水;在这所学校中洞见

人类灵魂的深处,而漫不经心的

目光只看见肤浅。我内心已确信,

虽然我们仅凭过分的依赖,

将那些繁琐的形式称作教育,

但它们与真正的感情和健全的

心智并无多少关联;也确信,

大多数人都会认识到,我们很难

依从那空谈的世界所讲授的观点。

(《序曲》:13.159-174)

通过对具体人性的观察,诗人找到“慰藉与药方”(《序曲》:13.183),并且“从卑微无名者/口中听到至理名言,那声音/恰似在允诺最高等级的美与善”(《序曲》:13.183-185)。诗人表示,当他的笔法日渐成熟,他将以“实质的事物”为题材(《序曲》:13.235),以“人心”为“唯一的主题”(《序曲》:13.241-242)。

柯勒律治曾谈论过华兹华斯诗歌中的同情因素。首先,他认为,要成为一个作家,就要对其所处的世界怀有同情。[29] 在《文学生涯》中,他指出,对于诗歌来说,有四种因素尤为重要:首先是音乐美;其次,“诗人必须启动同情的想象才能最大限度地发挥其诗歌天赋,即进入他者的感受和经验当中,并在这一过程中泯没自我”;第三指诗歌中的情感因素;第四则涉及思想的深度和能量。[30] 在谈到华兹华斯诗歌的优美之处时,柯勒律治认为,华兹华斯的诗歌具有:

一种沉思的悲怆(a meditative pathos),一种幽思与感性的结合,对人作为人的同情(a sympathy with man as man),一位观察者的同情,而不是与其一同受苦,(旁观者,而非参与者)一位观察者,在他看来,高低贵贱并不能掩盖同一的本性。风霜、辛劳甚至无知都不能遮掩人类神圣的面目……人与诗人在彼此身上失去又找回自我,前者变得神圣,后者更具实质。华兹华斯这种温和而富于哲思的悲情,我认为确实无人可与其匹敌。[31]

柯勒律治像

柯勒律治以《玛格丽特的痛苦》、《疯母亲》等诗歌为例,说明华兹华斯仅仅表达了旁观者的同情,却不能像莎士比亚那样表达一种“化身的(Protean)”同情。柯勒律治认为,同情性想象的理想境界是成为其同情、想象的对象,这是一种将自我感抛却在超越自我之外的事物中的能力,而华兹华斯和歌德都没有做到这一点,他们只是在外界表达同情,未能投身其中。

在济慈那里,浪漫主义的同情得到进一步的深入。在《文学生涯》发表的同年,济慈在给弟弟们的信中提出了著名的“消极能力”(negative capability)概念,这一概念也和同情性想象有关。济慈认为,要想在文学领域有所造诣,就需要具有一种“消极能力”,这里是指一个人“能够安于种种不确、神秘、怀疑,而不急于求索事实真相和道理”(《书信》:41)的能力。济慈认为莎士比亚就是这种能力的典型代表。在提出“消极能力”之前,济慈在大约一个月前的信里提到“恭顺的能力”(capability of submission):

我必须说起一件近来一直压在我心头的事情,它增强了我的谦卑之心和恭顺能力,那就是——天才之人就像某些超凡的化学品那样伟大,能够在中等智力的大众身上发挥作用——因为他们没有任何自我,没有固定不变的个性。(《书信》:35)

“消极能力”和“恭顺能力”之间是有密切关联的。两者都强调自我的谦卑、顺服乃至消解,以便更好地对他者表达同情和认同。济慈的传记作者W·杰克逊·贝特曾这样解释“消极能力”:

在我们充满不测的生活中,没有任何一种体系或一个公式能够解释一切;甚至语言也至多是,用培根的话来说,“思想的赌注”。我们所需要的是一颗善于想像并且开放的心灵和一种对复杂多样的确凿现实的高度包容性。然而,这涉及到一种自我消解(negating one’s own ego)。[32]

“消极能力”的“消极”暗示着一种积极的“自我消解”,这是实现同情性想象的前提。大约一年之后,济慈在信中提到“诗性人格”,也是对“消极能力”思想的进一步阐释:

至于诗性人格本身……它并非它自己——它不具有自我——它既是一切,又什么都不是——它没有个性……在所有生物中,诗人最无诗意,因为他没有自己的身份——他始终在塑造着——或填充入其他某个身体——日、月、大海、男人、女人,这些有冲动的生物富有诗意,因为他们拥有不变的属性——诗人没有,没有自我——他必然是上帝创造的所有生物中最无诗意的一个。(《书信》:147-148)[33]

尽管济慈非常热衷于“消极能力”这一想法,但他也真诚地反思过这种能力背后的隐患:漫无目的的想象、肆无忌惮地抹杀价值和身份,最终只会导致虚无主义。恩格尔认为:“如果一生都在这样的想象中度过,那么灵魂会感到害怕的,因为它到死的时候还是不得不面对那些疑惑与不安。”[34] 他将济慈关于想象的思考总结为四点:首先,在同情性想象的强烈作用下,其他事物的本质以看似全新的面貌压迫到我们身上,我们仿佛与之交融在一起,甚至暂时地泯没了自我。然而,济慈怀疑这是否就是诗歌的终极目的。想象是否更应该致力于寻求启迪人生的真理?其次,他认识到,纵使诗人能够非常强烈地与外物或者他人认同,这种同情性想象在道义上也仅仅是中性的。同情性想象能够给诗人以自由,但是却不能让诗人确知自己的责任何在。因此,济慈认为,诗人的想象应该富有智慧,应该探索更加丰富的经历,包括那些我们尚不能认同的,目的是寻找真理和对人生的指导。第三,想象让济慈开始思考现实与虚幻的关系,区分诗人与梦者的不同——诗人应关注“更为高贵的生活”,关注“诸多苦难与人心的挣扎”,并且“向尘世倾洒慰藉的油膏”。[35]第四,想象如何克服内在的阴暗面,如何调和经验中的矛盾。济慈希望以诗歌的方式为想象寻求出路,并且以此净化人类的动机。[36]《夜莺颂》、《忧郁颂》等诗歌都流露出济慈对想象本质的思考。

《夜莺颂》手稿

雪莱也继承了浪漫主义的同情思想。他在《为诗一辩》中写道:“关于道德的最大秘密是爱,或者说,从我们自己的本性中走出去,与存在于思想、行动、他人身上的美——不属于我们的美——认同。一个人要止于至善,就必须具有强烈且包罗万物的想象力;他必须将自己置于他人——众多他人——的位置上,他同类的痛苦与欢乐也要成为他自己的痛苦与欢乐。道德良善的最重要工具是想象。”[37]雪莱用“爱”来借代同情性想象,指的是个人的想象力向外延伸,从而对世界和他人产生同情,将同情提升到新的高度。这一传统在济慈、布莱克、华兹华斯、柯勒律治身上也能找到。

通过对浪漫主义自我的概括以及对同情性想象的梳理,可以发现,自我探索与人性关怀不仅不矛盾,而且还是相辅相成的。自我的成长与同情能力的提高是一致的。浪漫主义传统经历了从自我转向同情的思想历程。同情既是认识自我的结果,又是引向自我超越的途径,可以避免陷入自私与虚无。浪漫主义思想传统对后代影响深远。如果我们在探讨其叛逆性的同时也能够继承其对人性、传统、习俗的尊重与同情,那么,我们才能够更加平衡地把握浪漫主义。

阿尔斯沃特湖(J.M.W. Turner,1835 )

[1] John Keats, Selected Letters, Robert Gittings, ed., revised,with a new Introduction and Notes by Jon Mee, Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 147. 后文出自同一著作的引文,将随文在括号内标注《书信》和引文出处页码,不另作注。

[2] See David Bromwich, Hazlitt: The Mind of a Critic, New Haven: Yale University Press, p. 150.

[3] 华兹华斯认为想象带来的宝贵收获是使人“忘记自我”(见华兹华斯《序曲》第5卷346行)。

[4] Michel de Montaigne, Essays of Montaigne, trans. Charles Cotton, revised by W. Carew Hazlitt, New York: Edwin C. Hill, 1910, vol.5, p. 284.

[5] See Gur Zak, Petrarch’s Humanism and the Care of the Self, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

[6] John Keats, “On Seeing the Elgin Marbles”, in John Keats, Complete Poems, Jack Stillinger, ed., Cambridge, Mass. : The Belknap Press of Harvard University Press, 1982, p. 58.

[7] William Wordsworth, The Prelude: 1799, 1805, 1850, Jonathan Wordsworth, M. H. Abrams, and Stephan Gill, eds., New York: Norton, 1979. 本文主要参照《序曲》1850年文本。译文基本参考:威廉·华兹华斯《序曲,或一位诗人心灵的成长》(1850),丁宏为译,中国对外翻译出版公司,1999年。后文出自同一作品的引文,将随文在括号内标注《序曲》和相应的诗行,不再另注。

[8] 诺顿版《序曲》的编者指出,华兹华斯在不同版本中曾用过不同的词,如“shadow”(1799), “image”(1805), “reflex”(1850),都是“reflexion”(倒影)的意思。编者认为,华兹华斯最后使用reflex一词有一种“无法定义的恰当”。笔者认为,这里的reflex一词似暗示着“自我反思”或者“自我映射”(self-reflection),将孤星的影子和诗人自己联系起来。

[9] William Wordsworth, “Lines Left upon a Seat in a Yew Tree”, in Lyrical Ballads, and Other Poems, 1797-1800, James Butler and Karen Green, eds., Ithaca:Cornell University Press, 1992, pp. 47-50.

[10] Percy Bysshe Shelley, Shelley’s Poetry and Prose, Donald H.Reiman and Neil Fraistat, eds., New York:Norton, 2002, p. 73.

[11] James Engell, The Creative Imagination: Enlightenment to Romanticism, Cambridge, Mass. : Harvard University Press, pp. 143-144.

[12] James Engell, The Creative Imagination, pp.150-151. 恩格尔还对同情(sympathy)与移情(empathy)进行了区分,指出在英国启蒙运动和浪漫主义时期,empathy一词从未被使用过,该词是对德语单词“einfuhlung”的翻译,指的是“in-feeling”或者“feeling into”。在19世纪末20世纪初,该词才被引入美学概念,后又被译为英语。然而,赫尔德曾用移情一词来形容艺术家的心灵,即将自我融入他者的想象力。在德国留学过的柯勒律治也曾有类似的说法。

[13] 文中关于维柯的思想主要参考了James Engell, The Committed Word: Literature and Public Values, University Park: The Pennsylvania State University Press, 1999, pp. 93-94.

[14] William Wordsworth, Lyrical Ballads, p. 743, p. 751.

[15] William Godwin, An Enquiry Concerning Political Justice (1793), Introduction by Jonathan Wordsworth, Oxford: Woodstock Books, 1992, “Introduction”.

[16] William Wordsworth, Lyrical Ballads, pp. 116-120.

[17] James H.Averill, Wordsworth and the Poetry of Human Suffering, Ithaca and London: Cornell University Press, 1980, p. 237.

[18] See Jonathan Wordsworth, The Music of Humanity:A Critical Study of Wordsworth’s“Ruined Cottage”, London: Nelson, 1969, pp. 245-250.

[19] David Bromwich, Disowned by Memory:Wordsworth’s Poetry of the 1790s, Chicago: University of Chicago Press, 2000, pp. 88-89.

[20] See James K.Chandler, Wordsworth’s Second Nature:A Study of the Poetry and Politics, Chicago: University of Chicago Press, 1984, pp. 66-67.

[21] 关于华兹华斯诗歌当中自然与人性的关系,详见 James H.Averill, Wordsworth and the Poetry of Human Suffering第四章136-144页。作者肯定了同情在华兹华斯诗歌中的地位,并且从华兹华斯的诗句“…tuned by Nature to sympathy with man”出发,论述了对自然的同情与对人类的同情之间的关系。

[22] See “Prospectus to The Recluse”,in William Wordsworth, The Excursion, Sally Bushell et al, eds., Ithaca: Cornell University Press, 2007.

[23] Samuel Taylor Coleridge, Collected Letters of Samuel Taylor Coleridge, Earl Leslie Griggs, ed.,vol.1: 1785-1800, Oxford: Clarendon Press, 1956, p. 527.

[24] Stephen Gill, William Wordsworth: A Life, Oxford: Oxford University Press, p. 174.

[25] 见该诗第628行的“一股溪流”。两处都是指文字或语声。

[26] William Wordsworth, Home at Grasmere, Beth Darlington, ed.,Ithaca: Cornell University Press, 1989, MS. B, 620-630. 下文出自同一作品的引文,将随文在括号内标出该作首词和相应诗行,不再另注。

[27] James H.Averill, Wordsworth and the Poetry of Human Suffering, p. 235.

[28] James H.Averill, Wordsworth and the Poetry of Human Suffering, p. 237.

[29] See Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, James Engell and W.J.Bate, eds.,Princeton:Princeton University Press, 1983, vol. 1, p. 228.

[30] See Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, p. cix.

[31] Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, vol. 2, p.150.

[32] W.Jackson Bate, John Keats, Cambridge, Mass. : The Belknap Press of Harvard University, 1963, p. 249.

[33] 济慈书信的编者指出,济慈上述思想中有明显的哈兹利特的痕迹。哈兹利特在《论人类行为的原则:人类心灵的天然无我性》(An Essay on the Principles of Human Actions: the Natural Disinterestedness of the Human Mind)中阐述了关于同情和想象的思想,认为人类心灵天生具有的公允无私(disinterestedness)的能力指的是“自我从现有之躯中抽离出来,通过同情性认同进入到自己的未来之身当中、进入到他人的心灵和情感当中”。不过,哈兹利特总是在“力量”(power)的语境下阐发想象性同情,这既有可能导向博爱(benevolence),也有可能导致“自爱”(self-love)。相比之下,济慈的“消极能力”则更加谦恭。(《书信》:381)

[34] James Engell, The Creative Imagination, p. 289.

[35] See John Keats, Complete Poems, pp. 37-46, pp. 361-373.

[36] See James Engell, The Creative Imagination, pp. 285-286.

[37] Percy Bysshe Shelley, Shelley’s Poetry and Prose, p. 517.

全文完

原载于《外国文学评论》2013年第2期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注