奥斯丁小说的礼仪批评与秩序拯救——兼评英国小说中的话题转换

编者按

以社交礼仪为标志性特征的奥斯丁小说在十九世纪初红极一时,这是英国乡绅势力在中产阶级文化冲击下彻底衰退前的回光返照。奥斯丁以礼仪为“语言”展现、衡量与解释人物的言行,并将情节中的一些道德问题转化成礼仪问题,其目的是通过美化礼仪、突显其地位以维护礼仪所体现的十八世纪社会秩序与价值。礼仪表面上的非政治性及其同主流意识形态实际上的深刻联系使礼仪评论频繁成为政治批评的替身,也是奥斯丁及后世作家涉足政治、评论社会的“防雨靴”。

作者简介

苏耕欣,男,博士,北京大学英语系副教授,主要研究领域为英国浪漫主义时期小说。

简·奥斯丁像

简·奥斯丁小说对礼仪之关注人所共知,也因此被称为“风尚喜剧”(comedy of manners),风靡一时。纵观其六部主要小说,内容情节不外乎婚嫁、财产与阶级,但人物的举止言行是否得体与合适(decorous)则是小说反复出现的主题,在某些小说中甚至成为情节发展的主要动因,如《傲慢与偏见》。这固然与其小说场景通常局限于重视礼仪的乡村体面社会有关,但亦表明作者对礼仪的关注已远超小说情节的合理需求。如此集中的礼仪描写,并非因现实中乡间上流社会风气突变,而是由于对传统礼仪认同最深的乡绅阶级此时深陷严重的生存危机。奥斯丁小说可谓英国文学中描写礼仪的巅峰之作,其出现与走红体现了乡绅这个传统阶级完全颓败前的某种虚假繁荣。

在文艺作品里处于中心位置的人与事在现实生活中往往实居劣势或屈守边缘[1], 这条文化规律同样适用于世纪之交的英国乡绅。这一地位次于贵族的中小土地所有者阶级,由于农村人口流失以及政府税收政策[2] ,在十八世纪后期遭遇空前危机。经济转型令贵族与工商业者获利丰厚,乡绅的社会空间却逐渐萎缩[3] ,其势力到十八世纪末已日薄西山。奥斯丁的六部主要小说大多反映乡绅阶级因经济变化日渐深重的危机感。书中乡绅家庭面对的具体困难可能各不相同,但其根源多为经济问题。《傲慢与偏见》中,贝内特家众女儿因无法继承父母地产而婚姻前景堪忧,此事当然涉及妇女权利问题,但同时亦反映出十八世纪乡绅所陷困局之实质:对土地过分依赖已使这一传统阶级在经济上脆弱无比。贝内特先生自责不善经营,感叹若当初及早广开财路,或许能积攒一笔足以体面嫁女的收入。《劝导》中,下层贵族华尔特·艾略特爵士因地产所出消耗殆尽而面临被迫出租祖宅的窘境,一双女儿长年待字闺中。奥斯丁描写的嫁女之难不在嫁女本身,而是乡绅之女除非嫁入体面家庭,否则将有坠入劳工阶级之虞。乡绅的收入来自地产,为生存而工作有失身份与脸面,但年轻女子若想嫁入体面人家而免于劳作之辱,自身却又需拥有稳定与足够的收入,因为体面阶级的单身男子同样指望通过婚姻获取财富,威勒比、威克汉姆和威廉·艾略特无一不是唯利是图的财富猎手。仅从奥斯丁笔下未婚女子身陷的尴尬处境即可看出,当时乡绅阶级的经济状况已捉襟见肘。

乡绅阶级的沉浮起落本身并非作者的首要关切对象,奥斯丁虽出身乡绅,但贵族、乡绅和工商业中产阶级都是她冷嘲热讽的对象;真正令其忧虑的是十八世纪主流秩序与价值可能遭受的连带冲击。十八世纪英国是个相对稳定且阶层分明的社会,财富是这种等级秩序的基础,而这一秩序的维系则有赖于绅士阶级所代表与倡导的理性、平衡、节制、优雅和睿智等品质。奥斯丁常被称作“约翰逊之女”,承袭奥古斯都时代的思想与文风,宣扬乡绅价值观,其小说的基本情节模式与十八世纪末保守政治家与理论家伯克的社会与政治思想不谋而合。伯克反对法国革命的具体做法,推崇英国式改良(即“光荣革命”),提倡对财富与等级的尊重。

以伯克及其著作《关于法国革命的思考》为题材的漫画(1790)

在经济学家亚当·斯密看来,良好的社会秩序是生产与拥有财富的前提,而伯克则认为财富是维护社会秩序的先决条件。[4] 奥斯丁喜好在故事末尾慷慨赋予行将结合的男女其生存所需的财富而无论其人品如何,反映的正是财富与秩序互不可缺的保守思想。传统社交礼仪之所以备受奥斯丁重视,乃因礼仪是社会秩序的外在表现,又反过来规范交往、维护秩序。18世纪人们惯于将礼仪与法律相提并论,在描述社会交往时常用法律词汇作比喻,原因即在此,奥斯丁的小说《理智与情感》里就有不少例子。[5] 伯克在评论法国革命的信札中甚至认为“举止礼仪比法律更为重要”[6]。在伯克看来,法国发生的暴力革命不仅是对财富拥有者的冲击,更是对文明礼仪的侵犯。他在《关于法国革命的思考》中详细描写美丽纤弱的法国王后玛丽·安东诺瓦特如何惨遭粗暴对待,意在突显秩序与礼仪遭毁的严重后果。伯克对于财富(property)与得体举止(propriety)同等重视当非巧合,因为英文中这两个词本出同源,与中国人所谓的“仓廪实而知礼节”所见略同。

伯克的描写有警告其国人勿蹈覆辙之意,虽略显夸张,却并非杞人忧天。当时的英国,外有革命输入之虞,内有乡绅衰落危及传统秩序之患,保守势力有理由寝食难安。乡绅衰落,其文化地位与空间日益为工商业中产阶级所占据,英国社会逐渐为一种迥乎不同的感性文化所渗透。单从小说方面看,18世纪就是一个逐渐中产阶级化的过程,其两个重要主题——道德与感伤——均带有浓重的中产阶级色彩。英国小说从四十年代开始,主调是多愁善感,到了后来,只剩眼泪,流于形式的感伤已与感情无关。[7] 形式化的感伤主义成为中产阶级(也包括其他阶级)成员通过品味提升社会地位的一种便捷手段[8], 足见其势力之盛。到了十八世纪九十年代,英国乡绅的“文化霸权”地位已丧失殆尽。[9] 取而代之的感性文化不似父权色彩浓厚的礼仪,是一种母性文化,其作用方式并非自上而下的规范,而是通过自下而上的感化发挥影响,是一股颠覆性能量,其潜在威胁不言而喻。因此,在新旧力量激烈交锋的浪漫主义时期,作为感性文化标志性特征的易感性(sensibility)[10] 频遭保守势力攻击。

传统文化与秩序的护卫者们担心,易感倾向容易触发人们对底层劳工阶级的同情之心,从而引发类似法国大革命的社会动荡。奥斯丁显然偏向此派立场:无论从其小说标题还是内容情节看,感性倾向都是其笔下小社会中的一个不稳定因素。她的小说大多以轻情感、重理性与护礼仪为特征;这批作品在十九世纪初出现与走红,很大程度上反映出英国乡绅的严重失势焦虑症。显然,在经济力量已不足以维持其体面地位的情况下,礼仪成为正遭中产阶级排挤的乡绅阶级保有其传统地位的为数不多的标志性特征之一。同时,礼仪作为感性文化的对立面,也似乎可帮助传统势力抵御中产阶级文化的发展与侵蚀。就此而言,传统礼仪在文学中的回光返照可谓十八世纪主流价值的维护者对日渐强势的中产阶级感性文化的最后反击。乡绅价值的代言人奥斯丁试图借由细致的观察、精练的语言以及脍炙人口的人物描摹重兴礼仪,维护礼仪所代表的十八世纪主流价值。

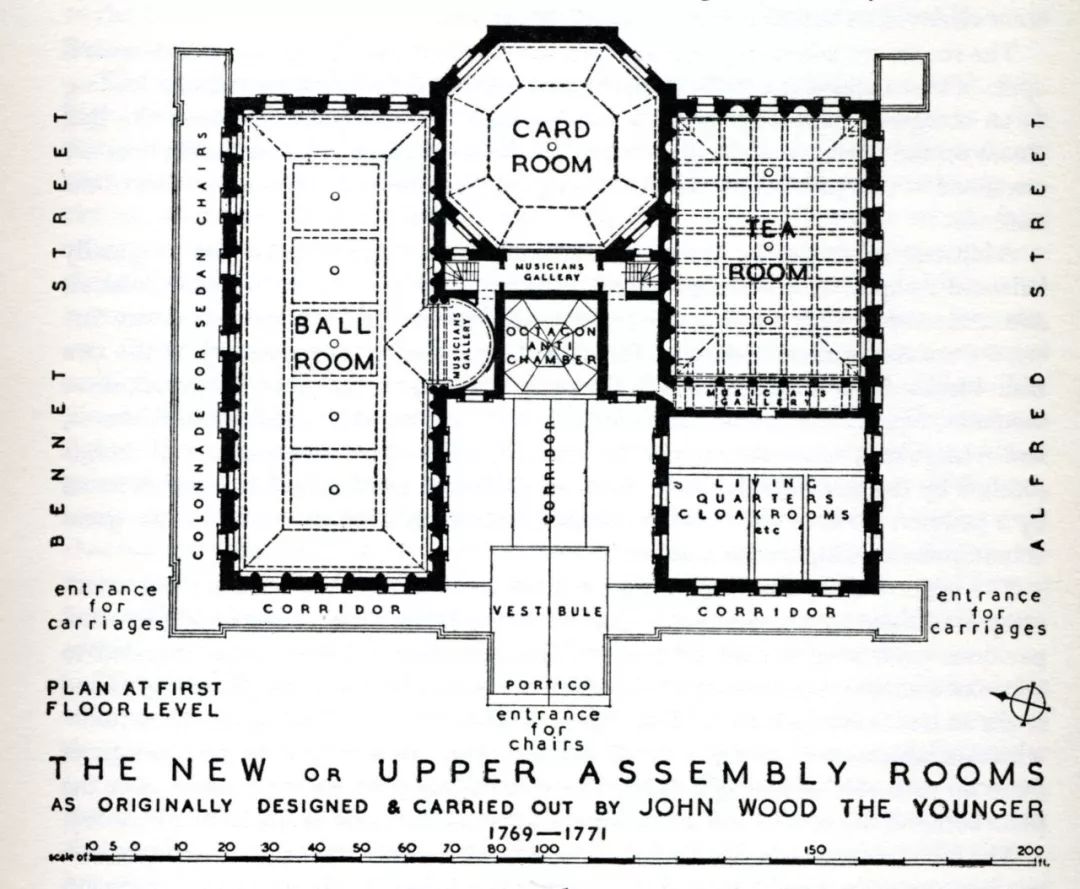

巴斯集会厅的平面设计图(1769-1771)

奥斯丁弘扬礼仪、突出礼仪重要地位的具体手法之一是使礼仪成为其小说的统领性语言,即批评家詹姆逊所谓的“master code”。小说涉及的往往是与婚嫁相关的实际问题,但如同十七世纪英国国王与议会时常在宗教语言下进行争夺权力的论战一样,奥斯丁往往以礼仪的眼光与标准去审视这些问题、去解释与评判所涉人物。本以优劣而论,现因雅俗而判。需指出,礼仪不仅指言语举止之文明与粗俗,还包括行为选择是否得当、得体或符合社会惯例与秩序。在奥斯丁小说里,礼仪主导着话语,尤以《爱玛》中女主人公爱玛·伍德豪斯最为典型。爱玛是当地名媛,心地本善但喜好规划他人生活,初因家境优越、涉世未深而缺乏洞察力与判断力(十八世纪主流文化所珍视的品质),行事罔顾他人感受。耐人寻味的是,爱玛的种种缺点均以欠妥的举止、失检的言行表现出来。牧师艾尔顿对爱玛屡示爱意,爱玛对此浑然不知,反以为私生女哈丽特乃其心仪之人,不顾阶级差别,悉力从中撮合,并怂恿哈丽特拒绝与之般配的租农马丁。爱玛的计划显示出她对社会的无知,这种无知又通过她所设计的姻缘得到反映,并以此形式扰乱社会赖以稳定的等级秩序。这一犯错模式在她自身婚恋上重复出现:爱玛未能如耐特利那样对弗兰克与简·费厄法克斯的暗中恋情有所觉察,公然与弗兰克当众调情,于礼之失令人瞠目。爱玛在道德与心智上的成长同样体现为礼仪方面的进步。在经历盒子山“滑铁卢”之后,爱玛开始反省,言行渐趋谨慎与检点。当哈丽特再次就婚恋问题征求其意见时,爱玛一改以往轻率武断的做法,建议哈丽特采取审慎态度,“注意观察”,避免对其意中之人的真实意图妄下结论,并明确表示今后“不再干预此事”[12]。判断力之提高以对他人及社会秩序之尊重为表现形式,二者几乎是爱玛生活中一潜一显两个过程。

礼仪同样是描写与再现爱玛未来丈夫、当地富绅耐特利的“总编码”;读者主要从他待人之谦和、考虑之周全以及对分寸之把握中窥见他的理智、稳重与善良。目睹爱玛几番乱点鸳鸯谱,耐特利数度提醒她婚姻所涉及的阶级因素,并告诫爱玛不宜过分吹捧哈丽特貌美,以免使这个头脑简单的女孩飘飘然不知轻重。耐特利并无鄙视该私生女之意,而是出于慎重及对秩序与等级的尊重。对于哈丽特本人,耐特利其实相当友善,在舞会上见其遭艾尔顿怠慢后还主动上前邀舞以补礼仪之失,以至于哈丽特竟对其芳心萌动。对于小说中另一弱女子简·费厄法克斯,耐特利同样展现了绅士的优良品德与风度。在一次晚会上,耐特利得知简步行而来后,提出用自己的马车将其送回。这么做一方面出于关怀,同时又可避免淑女徒步夜行之失宜。这些事情固然均属小节(奥斯丁小说中很少有大事发生),但正是通过这些琐事,耐特利的厚道与善良以殷勤对待妇女这一传统方式得到充分展示。当礼仪成为一种诠释与表现甚至仲裁人物其他特征的手段时,礼仪自身也就获得了一种似乎凌驾一切、无可置疑的地位。

《爱玛》插图

奥斯丁不仅以礼仪解释与展现人物的其他特征,有时更在情节处理上直接将一些道德问题转换成礼仪问题。《劝导》中的威廉·艾略特是个外表光鲜、内心阴暗的小人。这位年轻绅士是其叔父华尔特爵士的继承人,但若其叔父再婚并育有男婴,艾略特将失去对祖产与头衔的继承权。为此他对堂妹安·艾略特大献殷勤,企图通过迎娶堂妹为自己的前程增加一重保险,并防止叔父再婚。艾略特举手投足乍看优雅得体,其自私与贪婪起初鲜为人知,安还一度对他颇怀好感。孰料安与前男友温特沃斯渐行渐近,最终消除误会,破镜重圆,此事令艾略特计划落空。小说末尾,有头有脸的贵族之后艾略特竟与财色全无的律师之女、寡妇克莱夫人私奔而走,令众人哑然。[13] 批评界对于这一神奇的情节安排大惑不解,[14] 但奥斯丁对于威廉·艾略特的布局并非败笔:她只是强行将一种利用规则在“体制内”攫取财富与地位的私欲变成一种昭然挑战社会礼仪与秩序的能量。一个对错问题,在奥斯丁的作者干预下,最终被调换成一个是否得当的问题。

不消说,礼仪与道德之间的转换关系实际上就是一种捆绑关系。在奥斯丁的小说里,那些品行端正、明察秋毫的人往往性温质良、举止有度,而我行我素、自私自利的人通常非言语鲁莽即举措失当。《爱玛》中的耐特利常被视作小说中主流社会的代言人,代表作者心目中的理想境界,在他身上为伯克所珍视的财富与得体举止恰好得到完美统一。与其相对的是牧师艾尔顿新娶的太太,在这名女子身上自私与粗俗可谓“相得益彰”。艾尔顿太太来自商人家庭,爱慕虚荣,喜出风头,每有机会便炫耀兄长财富。她对简·费厄法克斯的关心并非发乎真心,而是企图借此与爱玛争夺本地女性领导地位,以关心之名行自私之实。与此等人品相应的是,艾尔顿太太在待人方面粗俗无礼,不知轻重,暴发户原形暴露无遗。耐特利在当地受人尊敬,名望颇高,却几番遭其直呼其姓,令人咂舌。在奥斯丁小说里,躯体之病实为心头之疾[15] ;而从上述人物的刻画看,言行举止是否得体妥当,显然是道德状况的外在反映。

作者将礼仪与人品如此联系,自然有鼓励向善的效果,但拯救英国乡绅阶级于道德危机之中应该不是作者的首要目的。前面说过,乡绅所陷之危机无关道德,而小说中的自私自利者也不限于某个阶级。作者引入道德因素主要出于实用性考虑:由于十八世纪中产阶级势力壮大,英国文化道德感日渐深重,而法国革命与拿破仑战争更“使道德与谷物一样身价倍增”[16]。将得体的举止等同于高尚的道德,无疑能为作者认同的价值观与生活方式抹上一层道德油彩,达到美化与延续这一秩序的目的。历来学术界认为奥斯丁对政治无甚兴趣,一心关注她生活于斯的乡绅小社会,为此弗吉尼亚·伍尔夫还在其长文《一间属于自己的房间》中为其辩护;但对于政治,奥斯丁其实并未置身其外。有学者指出,奥斯丁对得体礼仪的倡导实际上是她参与政治的一种形式,因为得体的礼仪、得当的行为与高尚的道德对于维护社会秩序至关重要,甚至是内外交困的年代拯救国家的良方。[17]

摄政时期的舞会

奥斯丁嘲讽品德低劣的人物言行失体,目的旨在借道德评判来强化礼仪的约束力,而并未主要着眼于道德纠偏本身。她的小说在情节上并无道德说教文学常有的奖善惩恶机制:在其笔下好人虽然得到好报,坏人却从未受过惩罚;实际上,在其小说里真正的“坏人”踪影难觅。威勒比、威克汉姆、威廉·艾略特、惕尔尼将军、克罗福德兄妹、弗兰克·丘吉尔、艾尔顿夫妇等人,均非正面人物,但作者将其“劣迹”严格控制在违反礼仪之限。见利忘义的惕尔尼将军发现他原以为富有的凯瑟琳·莫兰德竟不名一文,指望儿子通过婚姻发财的企图料将落空,遂翻脸将这位年轻客人粗暴赶出家门,但最终凯瑟琳仍成功与其子亨利结合。与其他负面人物的情况一样,惕尔尼将军的缺德动机并未对他人造成实质性伤害。

经作者“无害化处理”后,情节之初的道德问题,以后果而论,在小说结局时基本上都已变成礼仪问题。作者如此转换焦点,一方面可借小说固有的拨乱反正情节,将道德纠偏变成礼仪修复,另一方面也可避免对社会矛盾推波助澜,甚至借此粉饰现状。既然所谓“坏人”均未真正造成伤害,小说自然无需大动干戈伸张所谓“文学正义”,推而广之,社会也无革命之必要。这就是奥斯丁小说基本的保守逻辑。其实,从其小说略带喜剧色彩的反讽语调也可推知,奥斯丁对社会状况并无深责之意。[18] 与十九世纪的小说家不同,奥斯丁无心于宗教或形而上的社会批评[19] ,只专注于当下的生活,尤其是处于弱势的年轻女子如何通过适应而非挑战现有秩序获得幸福生活。奥斯丁宣扬礼仪非出偶然,因为礼仪正是一种只关乎当下现实的规范,本质上并非一种革命性力量(一部强调规范的小说不可能为读者带来雪莱式的眼光)。

奥斯丁维护现有秩序与价值的另一重要手段是通过审美弘扬礼仪。在她的小说里,那些践踏礼仪的人物不仅在为人上难免微瑕,也常是美学意义上的灾难。《傲慢与偏见》里,这样的例子俯拾皆是,最为突出的人物当数柯林斯。由于贝内特先生没有嗣子,按照英国当时的法律,这个远房亲戚将在他去世之后继承贝家地产,贝内特母女届时将面临居无定所的窘境。尚无妻室的柯林斯企图挟继承权自重,在贝内特众女儿中择一而妻。有此想法本身无可厚非,但颇令贝家失望的是,柯林斯是个言必称权贵的势利小人,婚姻于他只是取悦贵族、邀得恩宠的手段,非关感情。[20] 在柯林斯与贝内特先生的来往书信以及其后的登门拜访情节中,一个自私自利者的奴颜媚骨跃然纸上。柯林斯以俗丽高调、荒唐可笑的客套与怜恤之辞笨拙地包装着诱逼相杂的暗示。有评论者发现,柯林斯的求婚表白言辞之空洞甚至使他掉入自己设计的语言迷宫[21]:

这些便是我倾向于接受婚姻的一般性原因;且听我解释为何我的眼光独顾朗本而非自家附近——实不相瞒,那里有众多可人的姑娘。但实际情况是,鉴于我将在令尊故去后(当然,他也许能延寿多年)继承本处地产,除非我决计从其众女儿中选择妻室,否则此心难安,而如此安排,一旦那件凄凉之事果然发生,也可将她们所受之损失降至最低——当然,如我方才所说,此事这几年也许还不会发生……[22]

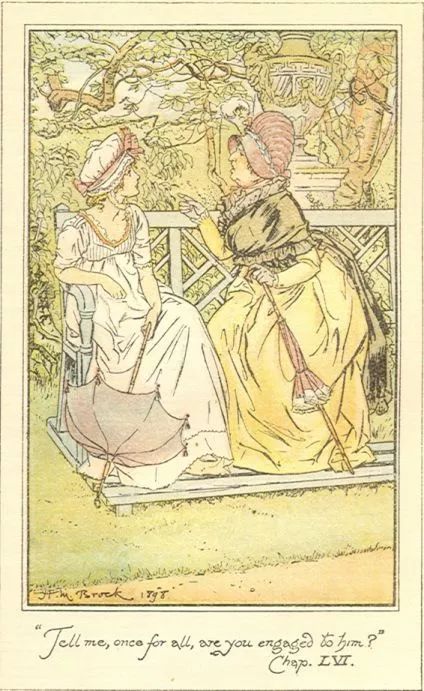

《傲慢与偏见》插图

柯林斯自称对伊丽莎白充满“狂暴的爱意”(violence of my affection),但宏论涛涛表白半日,竟无一句针对伊丽莎白或其他姐妹个人品质的赞美之辞,言语之中全是幸灾乐祸的暗示,名为求爱,实则逼婚。整个过程中他不时打出手中仅有的一张王牌,即继承权以及贝家母女未来的经济困境,其余空无一物,所以兜来转去,始终绕不出贝内特先生去世一事。当然,柯林斯在来信与表白中还不忘提醒贝内特一家,他作此决定乃出于“那位十分高贵的夫人”的建议与鼓励,而他也将“自辱尊严肆力工作,以感激与敬重夫人之心”回报其厚爱(Pride:71,43)。柯林斯的不得体言行是这个人物最令人难忘的核心特征,与18世纪文学泰斗们所倡导的智慧、秩序、简约和节制等美学原则背道而驰,而奥斯丁又通过其留名于世的反讽手法将其问题之实质揭露得一览无遗、表现得令人忍俊不禁:此人用语夸张俗丽,其效果却往往以珠弹雀(如本段着重部分),显示其不知分寸、轻重不辨;他的劝婚逻辑更与其声称之感情了不相涉;而其华丽言辞看似工于算计,实令其弄巧成拙、愚不可及。最终,感情与审美毫无悬念地击败财产的分量,柯林斯退而迎娶邻家大龄女夏洛蒂·卢卡斯。

柯林斯的靠山贵妇凯瑟琳是作者揶揄的另一个对象。与柯林斯类似,贵妇凯瑟琳也自以为是、妄自尊大。这是伊丽莎白初见凯瑟琳时的印象:

她的神情并不和善,接待他们的方式也不谦和,总令其访客难以忘记自己卑微的地位。她不开口时倒并不令人生畏,但一说话总带着一种居高临下的语气,显得自以为是……(Pride:106)

鉴于贵族地位高贵,凯瑟琳待人接物如此颐指气使尚不出人意料,然而其实际素质却令人不敢恭维。在得到达西与伊丽莎白可能已经订婚的风声后,凯瑟琳竟亲往贝家,严辞要求伊丽莎白中止与达西来往,为自己女儿让路。伊丽莎白拒绝其无理要求后,凯瑟琳一再呵斥其不知高低,并扬言自己“从不忍气吞声”,此事“不会就此罢休”云云(Pride:226-230)。且不论其方式粗鲁,这一举动本身也足见这名贵妇蛮不讲理,专横霸道,缺乏基本文明素养。应该说,凯瑟琳与女主人公伊丽莎白之间的矛盾本属婚姻市场上的普通竞争关系,她所作所为虽有逾分之嫌,却也实出护犊之心,以常人之心相比仍情有可原。如同奥斯丁笔下的其他负面人物,凯瑟琳单在道德方面不足以成为人们口诛笔伐的对象。使她最终失去读者同情的并非其贵族身份,也不应是她对伊丽莎白婚恋的干涉(凯瑟琳的介入还算收敛,仅限于口头要求),而是她与地位不符、令人啼笑皆非的逻辑与处事方式。凯瑟琳虽居贵族之尊,却素养低下;乍看位高权重,实则对伊丽莎白无可奈何,其种种口头威胁最终无一兑现。表面与实际的巨大落差,在小说的字里行间产生一股强烈的讽刺效果,使其言行举止越发显得滑稽可笑。

《傲慢与偏见》插图

这种令人喷饭的荒唐可笑感,在小说阅读过程中时常起到理论家克里斯特娃所称的“抛离”(abjection)作用。克里斯特娃认为,人们在心理上对于违犯界限与类别的事物有一种天然的拒斥感与否定欲,因为它扰乱了人们对于事物的正常认知与分类。文学作品经常将这些人与事描述得极度可恶、可鄙、可怖、可笑,或无比怪异、面目难辨,以此制造出对象事物在现有秩序中无法对号入座的印象,促使读者在心理上努力将其抛离秩序,以恢复其在认知方面的原有划分与归类。经此抛离,遭到“破坏”的秩序及其类别因再次获得读者识别与尊重而得到加强。[23] 奥斯丁小说对负面人物的礼仪批评正是这样一种“抛离”式描写,让当时的读者发挥着一种类似“文化警察”的功能。奥斯丁笔下某些令人捧腹的人物,其言行之实质是侵犯社会等级,扰乱传统的长幼男女尊卑之序。柯林斯、贵妇凯瑟琳和艾尔顿夫人均是这方面的典型例子。柯林斯身居教职,但其言谈举止无论在教养还是道德方面均与其身份难相般配,并且程度夸张;更因其言行失态之甚而滑稽可笑,凸显他与社会等级中的位置格格不入。读者每次对柯林斯们的失礼言行发出的鄙视与嘲笑之声,实际上都在经历试图将他们拒斥与抛离现有秩序的心理过程,而这也是对社会秩序与主流价值的一次次认可。

从以上分析也可看出,礼仪实际上是奥斯丁涉足政治这块是非之地的“防雨靴”。奥斯丁所批评的人物不分阶级,但多为贵族与中产阶级暴发户,其小说所冒的潜在风险自不待言。且不说十八世纪末英国贵族势力仍如日中天,中产阶级暴发户也蒸蒸日上,单以小说的商业文学性质而言,作者如公开得罪任何一个重要的读者群体均会于小说销售不利。奥斯丁得以免遭诟斥且誉满全英的一个重要原因是,她的礼仪批评冲淡了人物刻画的阶级色彩。前面说过,举止礼仪的实质是传统秩序的表现形式,用礼仪批评人物无异于弘扬传统秩序。但在表面上,礼仪只是个教养问题,举止言行得体与否仅涉个人而无关阶级。这些特点使礼仪成为奥斯丁评论社会的一种理想的替代媒介。在她的小说里,礼仪看似一把并无政治倾向的标尺,一视同仁地衡量小说世界里的所有人物。奥斯丁将偏离这些十八世纪主流价值的行为以礼仪瑕疵的形式表现出来,把一个潜在的政治问题悄然转化为一个美学或教养问题而不失其原有的批评力度与规范作用。

英国浪漫主义时期出现过为数不少涉及阶级冲突与性别矛盾的激进政治小说(Jacobin novel),如沃斯通克拉夫特的文学作品,但其影响力与热门程度远不如言辞间接、语调温和的奥斯丁小说,原因之一正是这种小说常以公开直接的方式处理分歧性政治问题。奥斯丁虽看似与世隔绝,但显然深谙政治与商业之间的微妙关系。普通读者不易觉察到其小说的政治意味,正是巧妙的话题转换使然。奥斯丁的小说在其本阶级之外同样热门,除其高超的艺术水平外,淡化的政治色彩无疑也是一个重要原因。[24]

玛丽·沃斯通克拉夫特像

维多利亚时期主流作家对待礼仪的态度与奥斯丁较为不同,但礼仪同样成为他们评论社会的某种替代性媒介。在狄更斯的小说里,传统的举止礼仪仍受关注,只是已成嘲讽对象。十九世纪三十年代以后,乡绅势力已全面溃退(这从盖斯凯尔夫人的小说《妻子与女儿》中汉姆莱一家的境况可见一斑),中产阶级主导英国经济与政治,不过上层阶级在文化上的影响力仍不可小觑。英国文化自十九世纪而始实际上是贵族与中产阶级文化合流的产物,其标志是英国人的理想形象“绅士”或(“淑女”)。[25] 此时的“绅士”在内涵上已与时俱进,摆脱了对土地财产的要求,变成一个基本仅涉教养与风度的概念。[26] 狄更斯的《远大前程》表明,成为绅士或淑女是维多利亚时代人们趋之若鹜的共同理想。出身底层的少年匹蒲少小时受人鄙视,渴望成为绅士迎娶美少女艾丝黛拉。匹蒲后获神秘资助,赴伦敦接受绅士教育,然而其财富来自他在孩童时代所救的一名逃犯马格维奇。在流放澳大利亚多年后马格维奇不顾禁令冒死回英,只为亲眼见证他自己无法实现的梦想如何在匹蒲身上开花结果。《远大前程》描写的“绅士梦”本身无可厚非,但中产阶级只知模仿上流社会的举止礼仪与服饰打扮,完全忽视绅士风度(gentility)的丰富内涵,使表面礼仪成为内在品质的替代品,无异于舍本逐末。匹蒲初至伦敦时,因双手粗糙、靴子土气而自惭形秽[27] ,伦敦青年赫伯特也不厌其烦指出并纠正他使用餐具时的错误。[28] 成为绅士或淑女这一人们竞相追逐的人生目标,最后只剩这些外在肤浅的东西。小说接近末尾,匹蒲才认识到,他所追求的上流生活只是一个漂亮的泡沫,真正值得珍惜的唯有感情与内在的善良。

狄更斯与奥斯丁都对表里不一的小说人物加以讥弹;在他们的故事里,一旦忽略内在品质,对礼仪的关注最多是买椟还珠式的模仿。对于奥斯丁而言,礼仪本身并非问题之源;而在狄更斯看来,所谓雅致礼仪暗藏一个巨大骗局,那令少年匹蒲魂牵梦绕而又遥不可及的艾丝黛拉其实是罪犯之女,是哈维珊小姐用来诱骗男孩上钩以泄私愤的工具,匹蒲苦心练就的优雅礼仪不过是绅士梦想这个肥皂泡上的美丽色彩而已。乔治·艾略特对于上流社会的所谓礼仪同样颇不以为然。《米德尔马契》中的罗莎蒙德·文西是当地少有的美女,不仅长相漂亮,而且举止得体谈吐优雅,广受仰慕。然而,这个交际名媛头脑简单、爱慕虚荣,不顾经济实力盲目追求高档生活,婚后不久家庭开销失控债台高筑,致使丈夫利德盖特医生不堪重负而英年早逝。在乔治·艾略特看来,罗莎蒙德的优雅举止与她的肤浅与虚荣之间显然存在某种关联;令她如鱼得水的社交礼仪不仅未能为她带去丰富的内在,反倒成为毁灭这个家庭的祸因之一。

从奥斯丁到乔治·艾略特与狄更斯,两代英国作家分属不同意识形态,却都在某些场合将礼仪选作替代媒介评论社会,乃因礼仪与政治似是而非的联系。礼仪的本质是物化的意识形态,一个社会的巨变必然包括礼仪之变,原因即在此;与此同时,礼仪表面上的非政治性具有一定缓冲作用,能大大削弱小说的社会评论所常有的冲击力,使一部作品在政治上显得含蓄而中庸。英国当代批评家伊格尔顿称,大多数写实小说既不反动也不革命。[29] 伊格尔顿说的是文学形式对于内容的限制,但现代小说的商业性质同样会导致这种政治趋中现象。小说作为一种商业产品必须迎合多数人的观点与趣味,为此作者时常需要借助于种种替代媒介来叙述涉及敏感问题的人与事。礼仪批评这种话题转换使原本鲜明的意识形态冲突因变得委婉与间接而得以安全表达。

奥斯丁在乔顿的居所

[1] See Barbara Babcock,“Taking Liberties”,in Journal of American Folklore,100 (1987),pp. 401-402.

[2] See Kenneth O. Morgan,The Oxford History of Britain,Oxford:Oxford University Press,2001,p. 408.

[3] 该时期工商业在英国经济中的地位日升,导致大量农村人口涌向城市。哥尔德斯密斯的诗作《荒村》反映的正是这种人口流动在农村造成的悲凉景象。受此影响,来自土地的收入在英国总收入中的比重逐渐下降,到1780年时已降至约三分之一,乡绅财源受到空前冲击(See Kenneth O. Morgan,The Oxford History of Britain,p. 440)。同时,历史学家汤普森指出,乡绅所交的土地税实际上最终流入了贵族等大土地所有者手中(See E. P. Thompson, “Eighteenth-Century English Society:Class Struggle without Class?”,in Social History,3.2 [1978],pp. 139-140)。

[4] See Tonny Tanner,Jane Austen,Cambridge,MA:Harvard University Press,1986,p. 17.

[5] See David Kaufmann, “Law and Propriety,Sense and Sensibility:Austen on the Cusp of Modernity”,in ELH,59.2 (1992),p. 388.

[6] Edmund Burke,Two Letters Addressed to a Member of the Present Parliament,on the Proposals for Peace with the Regicide Directory of France by the Right Honourable Edmund Burke,2nd ed.,London:Rivingtons,1796,p. 73.

[7] 斯特恩和麦肯西等人的感伤小说多无具体故事情节,即西方人所谓“无由之伤感”(being sad without showing why)。

[8] See Kenneth O. Morgan,The Oxford History of Britain,pp. 446-447.

[9] See E. P. Thompson,“Eighteenth-Century English Society: Class Struggle Without Class?”,p. 165.

[10] 这种特质表现为对艺术与自然之美极度敏感、对他人所受之苦极度敏感。

[11] See Fredric Jameson,The Political Unconscious:Narrative as a Socially Symbolic Act,London and New York:Routledge,2006,p. 70.

[12] Jane Austen,Emma,Stephen M. Parrish,ed.,New York and London:W. W. Norton,2000,p. 223.

[13] 从《傲慢与偏见》也可看出,当时律师等中产阶级专业人士在体面社会没有地位,乡绅对其鄙夷不屑。

[14] 如Marilyn Butler,Jane Austen and the War of Ideas,Oxford:Clarendon Press,1975,p. 280.

[15] See William Baker,A Critical Companion to Jane Austen:A Literary Reference to her Life and Work,New York:Facts on File,2008,p. 80.

[16] Alexander Welsh,The Hero of the Waverley Novels,New Jersey:University of Princeton Press,1992,p. 19.

[17] See Tony Tanner,Jane Austen,p. 27.

[18] 同样是讽刺,以行文辛辣、语气犀利著称的斯威夫特对社会现有秩序则持强烈的批评立场,与奥斯丁对比鲜明。

[19] 比如,宗教词汇在其小说中绝少出现。

[20] 奥斯丁尽管在政治上保守,但在婚恋问题上仍主张感情为上,因此她对通过婚姻谋利的人不吝揶揄与奚落之词。

[21] See Dorothy Van Ghent,The English Novel:Form and Function,New York:Harper,1961,p. 106.

[22] Jane Austen,Pride and Prejudice,New York and London:W. W. Norton,1993,p. 72. 后文出自该著引文将随文标出该著名称首词和引文出处,不再另注。

[23] See Julia Kristeva,Powers of Horror:An Essay on Abjection,trans. Leon S. Roudiez,New York:Columbia University Press,1982,pp. 1-18.

[24] 也因如此,有的批评者甚至认为,强调礼仪具有推动社会平等、保护弱者的倾向(See David Kaufmann,“Law and Propriety, Sense and Sensibility: Austen on the Cusp of Modernity”,p. 389)。

[25] See M. L. Bush,The English Aristocracy:A Comparative Synthesis,Manchester and Dover:Manchester University Press,1984,p. 126.

[26] See Marion Wynne-Davies,ed.,“Gentleman”, in Prentice Hall Guide to English Literature:The New Authority on English Literature,New York and London:Barnes & Noble Bookstores,1989,pp. 551-552.

[27] See Charles Dickens,Great Expectations,New York and London:W. W. Norton,1999,p. 53.

[28] See Charles Dickens,Great Expectations,p. 141.

[29] See Terry Eagleton,The English Novel,Malden,MA and Oxford:Blackwell,2005,p. 7.

全文完

原载于《外国文学评论》2014年第1期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注