求爱战役:《戈波德克王》的婚姻政治

编者按

英国都铎王朝时期政治与戏剧并不是两个分开的领域,议员和朝臣往往通过赞助人的身份使用诗歌寓言和劝诱戏剧干预朝政。本文认为,劝诱戏剧《戈波德克王》有意介入女王伊丽莎白一世婚姻大事和王位继承的辩论中,通过提供迫使女王结婚的求爱策略,劝诱女王与本剧赞助人达德利勋爵结婚,以避免各种潜在的政治和外交危机。笔者通过阅读记录本剧初次演出情况的手稿资料,发现该剧初次演出时的版本不同于后来的印刷本,前者涉及婚姻的部分被全部删除,而最初版本诠释了表演政治的作用,反映了该剧本产生的政治文化语境。

作者简介

陶久胜,男,西南大学外国语学院博士生,南昌大学外国语学院讲师,研究方向为英美戏剧。

《戈波德克王》的扉页

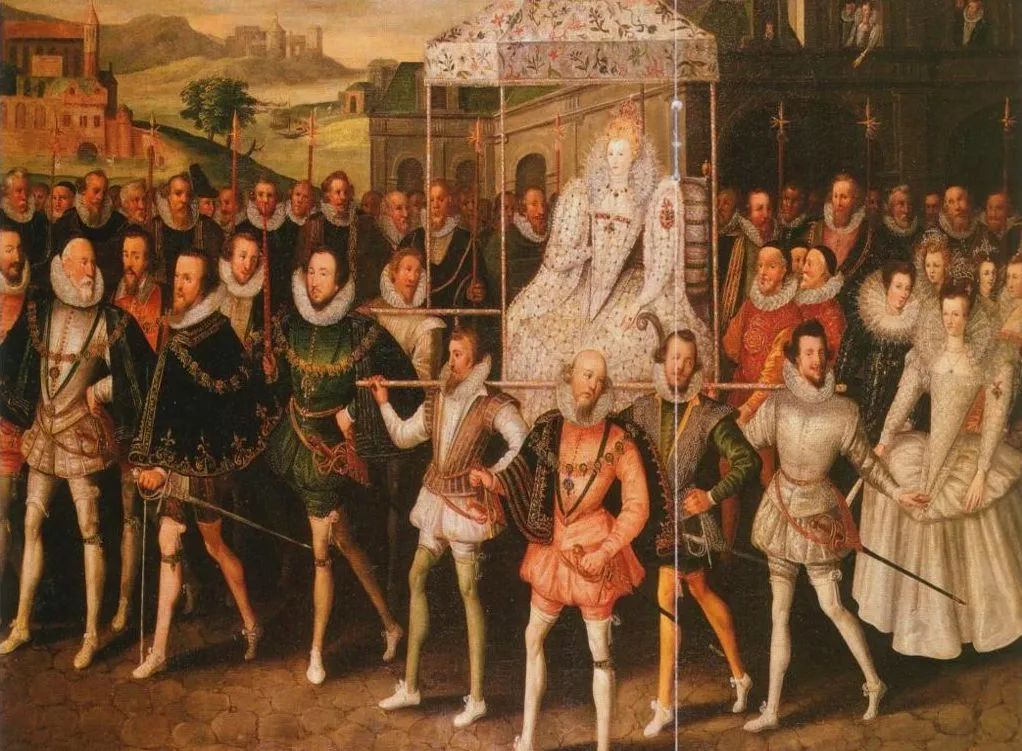

当英格兰女王伊丽莎白一世(1533-1603)于1558年继位时,她已经是亨利八世三个儿女中的仅存者。当时英格兰牧师、朝臣、贵族、他国外交使节及其国王等都不遗余力地劝诱、哄骗甚至恐吓伊丽莎白一世接受一位丈夫或者任命一个王位继承人,为此他们呈交出自国会的请愿书,借助文学方式例如诗歌寓言和劝诱戏剧,或亲自出面或委托代理人等等。就在1561年末至1562年初的圣诞节期间,托马斯·诺顿(1532-1584)和托马斯·萨克维尔(1536-1608)合作的悲剧《戈波德克王》作为律师学院季节性狂欢的一部分,在伦敦的内殿法学院上演。

不到一个月,在1562年的1月18日,《戈波德克王》再次上演,只是多了另一部假面剧《美与欲望》相伴。这一次,女王伊丽莎白一世在白厅观看了该剧。那么,《戈波德克王》是否为一部劝诱戏剧呢?如果是,《戈波德克王》在哪些方面和以何种方式涉及甚至干预了女王的朝政?《戈波德克王》是否与《美与欲望》分别参与了关于不确定的王位继承和伊丽莎白一世的结婚计划(或者没有计划)的政治辩论;还是《戈波德克王》单独有意介入女王婚姻大事和王位继承等两项大事的辩论中?如果是后者,为什么1565年和1570年版本[1]的《戈波德克王》没有讨论结婚问题?目击证人撰写的有关《戈波德克王》初次演出情况的材料将有助于我们揭示它初次演出时特殊的政治语境,透析由朝臣、行政官员和律师等组成的首批观众对《戈波德克王》的接受情况,分析表演政治的作用,以解答上述疑问。

女王伊丽莎白一世像

《戈波德克王》取材于英格兰历史传说,讲述戈波德克王反复无常地改变王位的长子继承权传统后接连发生的灾难性政治后果。与《李尔王》的情节类似[2],在位时,戈波德克王不采纳最有才智的国会议员的意见,而把国家分为两部分,分别由他两个儿子弗兰克斯和普兰克斯来统治。由于彼此缺乏信任感和安全感,兄弟俩形成了敌对的竞争关系。普兰克斯担忧自己的生命和土地处于危险之中,先发制人,谋杀了哥哥。由于王后维德娜异常喜爱大儿子弗兰克斯,为给他报仇,她谋害了小儿子普兰克斯。然而,这激发了更大范围的暴力事件。被皇家暴力的残忍所激怒,平民起义反叛,杀害了戈波德克王和王后维德娜。这又导致贵族召集骑兵,镇压叛乱。由于在王位继承问题上无法达成一致,贵族们恐惧爆发内战。此时,一位外来侵略者,阿尔伯里公爵菲格斯插手混乱政局,威胁要用武力夺取政权。该剧结束时,戈波德克王最有才智的国会议员尤贝勒斯哀怨道,如果国王当时接受了议员们的建议,远离谄媚者,如果在两个儿子死后,国王能果断地使用法律解决王位继承问题,王国就可以避免今天的困境。事实上在一定意义上,《戈波德克王》描绘了十六世纪后期欧洲(包括英国)面临的内战威胁和王室困境,表现出“人生如戏”等巴洛克主题,也暴露出当时欧洲流行的怀疑主义、新斯多葛主义和悲观主义的哲学观和生活态度。[3]

当时著名诗人兼文论家菲利普·西德尼一直对早期戏剧存在偏见,但他表达了对《戈波德克王》的赞扬,认为其他悲剧和喜剧“既不遵守诚实的公民准则,也缺少诗歌的写作技法”,而“《戈波德克王》却充满庄严的言语和完美的音步”。[4] 批评家贾凯琳·凡浩特着重研究了剧中的母性修辞(maternal rhetoric),认为该剧使国民对女王进行身份认同,促使女王接受剧中提出的政治理想,以构建英格兰民族共同体。[5] 评论家杰西卡·温斯顿指出:“在十六世纪早期,戏剧创作是合作性和情境性活动,在宫廷,作者们互献戏剧,也通常献给权贵们,《戈波德克王》充当多重功能,表达诸多的相互联系的兴趣和需求。”[6] 事实上,长期以来,不少批评家反对对都铎王朝时期的戏剧进行话题式阅读(topical readings),理由是,这样的阅读过于狭窄和简约以至于不能解读出包含在文本中的多元意义。[7]

伊丽莎白一世出巡(1740)

而也正是基于此,本文从伊丽莎白一世的婚姻大事这一话题出发对《戈波德克王》进行新历史主义解读,认为赞助人达德利勋爵利用此劝诱戏剧有意介入到女王的婚姻大事和王位继承问题的辩论中,以反驳那些对《戈波德克王》进行话题式阅读心存质疑的批评偏见。我们将首先剖析该剧上演的政治语境,接着详述《戈波德克王》如何参与王位继承问题的辩论,然后分析表演政治如何使该剧的前两次演出剧本与之后的1565年和1570年的印刷版剧本出现差异。

十六世纪后期著名戏剧翻译家兼神学家贾斯珀·海伍德赞誉《戈波德克王》的两位作者是让内殿法律学院引以为骄傲的诗人:“诺顿的诗歌很怡情”,“萨克维尔的诗歌很甜美”。[8] 诺顿和萨克维尔在文学创作上兴趣相投,而且都积极参与政治实践。诺顿于1555年进入内殿法学院学习,1558年进入葛罗塞斯演出公司(Grocers’Company),同年到玛丽女王的国会工作。此后,他一直奔波于伦敦市政府和都铎王朝的国会之间,直至1584年去世。从1563到1567年间,他成为塞西尔秘书和政务会其他成员的重要助手。这些政治关系使他从事各种工作时更加成熟和富有经验,也因此写了一些政论文支持政府,反对由王位继承问题导致的来自天主教国家的威胁力量。是诺顿第一次把加尔文的新教著作《基督教会》(Institution of Christian Religion,1561)翻译成英文。[9] 正如历史学家J.E.尼尔所描绘的,诺顿从来不是清教徒,他执著于新教事业,坚持仍由新教徒继承王位。[10] 而萨克维尔于1555年7月进入内殿法学院学习,1558年进入国会工作,1567年成为伯克赫斯特勋爵,1586年他成为枢密院顾问官,1604年升为多塞特伯爵。他参与了威廉·鲍德温的《地方官指南》(Mirror for Magistrates,1563)的编辑工作,完全熟知文学对政权的影响。[11]

托马斯·萨克维尔像

两位作者有相同的律师身份,文学上的成功合作使他们一道参与到政治辩论之中,政治辩论成为他们共同的兴趣爱好。《戈波德克王》表达了作者们从事宗教改革和新教徒继位的决心以及对王朝命运的担忧,在王宫大受欢迎,成为伊丽莎白一世统治时期的戏剧历史中的重大事件。在都铎王朝时期,律师学院的学员、他们的戏剧与当时政治之间有着非常密切的联系,这是公认的事实。[12] 当时作者、演员和“内殿”观众等都是现在或未来的政治家和行政官员,他们都会在王宫、伦敦市政府或者外地贵族的官邸任职。[13] 律师们熟知普通法,接受法庭分析辩论的技能训练,也与政府中的高官接触频繁。朝臣贵族罗伯特·达德利勋爵热衷于从内殿法学院的学员那儿获得帮助以实现其政治野心。1559年,达德利勋爵已经涉入内殿法学院,就法庭的归属等争议问题,他为内殿法律学院辩护。[14] 为此,内殿法学院推选达德利勋爵为圣诞君王,作为1561年末到1562年初圣诞节狂欢的中心人物,而《戈波德克王》和《美与欲望》二剧是圣诞节狂欢的中心内容。正如戏剧评论家M.阿克苏顿所述,两个剧目都恳求女王解决王位继承问题,都释放了有利于达德利勋爵的信号,那就是让他成为女王的丈夫。[15]

达德利勋爵

伊丽莎白一世一直对达德利勋爵罗伯特宠爱有加。早在1559年,当时达德利勋爵夫人艾米·罗伯特病危,有谣言说女王很可能会嫁给勋爵罗伯特。从1559年至1560年间,西班牙驻英格兰大使德·拉·盖德拉在急件中确认了女王对达德利勋爵的爱情,也记述了当时的谣言,说达德利勋爵马上会离婚娶女王,甚至会谋杀他现任妻子以便进一步推进他的婚事。1560年艾米·罗伯特的去世噩耗进一步强化了关于皇家婚礼即将举行的猜想。结婚流言充满了朝野上下,甚至在埃塞克斯郡有一位女性详述了一个罗伯特让女王怀孕的故事。但并非所有人支持他们俩结婚,诺福克公爵带领贵族公开谴责这门“门不当,户不对”的婚姻。[16] 从1560年底到1561年初,女王对自己与达德利勋爵的结婚问题持相当谨慎的态度。[17] 然而,达德利勋爵热切期盼至高无上的婚姻礼物在来年的圣诞节期间能归其所有。正是达德利勋爵对其结婚目标的追求和律师们就缺乏指定的王位继承人而可能引发的危机等问题的讨论,构成了1562年《戈波德克王》和《美与欲望》演出的政治语境。

《戈波德克王》剧作2012版封面

诺顿和萨克维尔的创作使有争议的王位继承问题戏剧化,该剧讨论当时最为重要的政治问题之一:英格兰王权的未来。当时英格兰的王位继承问题本身是不确定的,处于权力中心的政治领导人纷纷督促他们的女王采取英明决策,以解决此重要问题。考虑到不确定的王位继承问题可能导致王国的混乱局面,《戈波德克王》鼓舞和鞭策白厅的皇家观众采取行动,当然,女王也是皇家观众之一。剧中“好议员”代表尤贝勒斯宣称,观众会看到由于戈波德克王未在危机时刻果断采取行动而导致的灾难性后果:“国王及王子们皆已被杀,/王位空置:/无法预知皇家权杖落入何家。”[18] 格温纳德也是一位试图把王国团结在一起的勋爵,他重复了相似的看法:“让我们迅速回到天国,/望众神送给我们死亡宴会,/洒血于土地上也不愿让自己,/苟延残喘、令人憎恨地活着/……/看到无穷无尽的内战风暴和废墟。”(Gorboduc:V.ii.105-114)在剧终,尤贝勒斯描绘了陷入内战和暴政蹂躏的王国,而这一噩梦般景象归因于缺少一位确定的王位继承人:“赢得王位的人不想要王权,/也不想通过皇室后嗣来展示/皇家血统以证明他是合法国王。/而那些国内武装欲猖獗肆虐,/因而成千上万的不幸将显露无遗。”(Gorboduc:V.ii.198-202)戈波德克王的家庭故事向观众传达了清晰而普遍的“远小人,近贤臣”的伦理思想:“这就是结局,当初在君王内心深处/阿谀之辞占上风,逆耳的睿智之辞受排斥。”(Gorboduc:V.ii.236-237)因此,与女王的国会议员有密切来往的诺顿和萨克维尔急于终结宪法和王室政治的这种不确定性,他们呈出《戈波德克王》作为戏剧案例,为的是敦促女王迅速决定王位继承人。[19]

然而,王位继承人会是谁?1561年,根据正常继位规则,可能的王位继承人有三个:新教徒女士凯瑟琳·格雷、天主教徒苏格兰女王玛丽·斯图亚特和亨廷顿伯爵;前两位的可能性最大,而玛丽更有资格继承王位。[20] 玛丽既是天主教徒也是一位亲法分子,她更有可能继承王位的前景极大惊动了伊丽莎白一世的新教国会议员们,因此他们力图废除任何苏格兰人对英格兰王位占有的资格,以确保一个英格兰的新教徒成为王位继承人。这有待通过两种方案得到实现:一是遵照女王父亲亨利八世的意愿,他曾剥夺他的苏格兰亲属——亨利八世的妹妹马格雷特后嗣的王位继承权,转而支持小妹妹玛丽的后嗣,即简女士的姐姐凯瑟琳·格雷;二是通过新的王位继承法,赋予伊丽莎白一世在这些事务方面与其父亲相似的权力,让她自己在去世以前确定王位继承人。[21] 亨廷顿伯爵的王位继承资格排在她们后面,他是爱德华四世的哥哥克拉伦斯的后嗣,虽坚定地支持新教事业,但此时他还不是重要的公众人物。[22]

苏格兰女王玛丽·斯图亚特像

《戈波德克王》最后一幕中的争论涉及怎样决定一位可靠的合法王位继承人,具有强烈的时代相关性,让当时的人忧心忡忡。正如剧本所坦言,两派“专家”势均力敌,要求天主教徒或新教徒为王位继承人的主张和想法相互对峙,但都不免偏激。正是在这样的社会语境中,《戈波德克王》表达了对剧中的阿尔伯里公爵菲格斯的王位继承资格的敌视立场。剧中的阿罗斯托斯坚持仇视外国人,可谓是此立场的代言人。他宣称,本地贵族应该坚守他们的王位继承权资格:“我的议员同胞,让此人成为您们选择的国王,/他(她)出生在您们的国土上,/更爱此人,且绝不认可/外来统治的沉重枷锁,/让外来人的王权资格屈臣于公共利益。”(Gorboduc: V.ii.169-173)此处清楚地显现了《戈波德克王》对当时王位继承的辩论的政治介入和干预。很明显,阿尔伯里公爵是一个苏格兰头衔,经常被斯图亚特家族所把持。[23] 一些批评家断言,当代人面对阿尔伯里公爵时,除了想起玛丽·斯图亚特——苏格兰女王以外,还能想起别的其他人吗?除了有本地出生的凯瑟琳·格雷以外,“正确的”人选还能有别的其他人吗?她的王位继承资格难道不是根据亨利八世的意愿做出的并得到国会法的支持吗?批评家们已经得出结论:当该剧提倡国会应该开会并“指定特定的王位继承人”时,国会就是为凯瑟琳·格雷辩护,这一点是确定无疑的。[24] 这种身份认定是暗含的,但还没完成整个故事。

凯瑟琳·格雷像

与王位继承问题紧密相关的是女王的婚姻问题。在十六世纪整个六十年代,人们普遍相信女王会结婚,也希望她生子,女王结婚是解决王位继承问题最理想的方案。正如前文所提,至少从1560到1561年,达德利勋爵罗伯特依旧是女王最可能的新郎,这桩婚事被认为对“上帝荣光”(即新教事业)和“国家安全”有益。[25] 然而,目前对《戈波德克王》的分析还没有触及婚姻问题,因为现存的剧本似乎根本没有涉及这一问题。但是,记述该剧初次演出情况的稿件能极大地帮助我们重新思考此问题。

1562年1月18日内殿法学院上演的假面剧《美与欲望》表达了达德利勋爵想成为女王新郎的愿望。故事主角帕拉菲勒斯王子创建佩伽塞斯秩序,捍卫帕拉斯神庙,抵御异教(天主教)污染和入侵。最后,王子发起了骑士式的求爱,并在神庙中举办了婚礼。戏剧评论家M.阿克苏顿认为,《美与欲望》对结婚的倡导完好地补充了《戈波德克王》的对政治分裂的预警和国会通过王位继承法的需求:“[假面剧的]律师们为伊丽莎白一世创造了一位王子,把他呈现为一位已建立起来的国教的护教主,把他推举为婚姻问题的解决者……相反,悲剧《戈波德克王》则处理断裂的王位继承……灾难性内战和在那种形势下不能推选一位合法的王位继承人……[因而]结婚是一项值得赞许的事业。”[26] 此时,《戈波德克王》和《美与欲望》提供了一个策略的互补的两面,假面剧与达德利勋爵的结婚有关,而《戈波德克王》则更关心王位继承的立法问题。但是,我们下面将要论述这策略的两方面之间的关系远比评论家阿克苏顿所说的更为密切。

十六、十七世纪的苏格兰

除国内敌人外,达德利勋爵当时还要面对来自国外的强大竞争对手,包括西班牙帝国国王菲利普二世、神圣罗马帝国查理大公和瑞典国王埃里克十四。达德利对这件事情非常重视。1559年初,菲利普二世向伊丽莎白一世提出联姻的要求,受到了热情的欢迎。可女王说,“她必须和她的议会商量,但是菲利普二世可以相信,如果她要结婚的话,她就愿意挑选他”[27]。3月初,女王礼貌地拒绝了菲利普,理由是“她怎么可能和她姐姐的丈夫结婚而不使她的父亲蒙受耻辱呢?”[28]。另外,她唯恐联姻会使英格兰成为西班牙的一个天主教附属国,“把英格兰纳入哈普斯堡王朝的势力范围”[29],因而自称是异教徒。1559年6月,神圣罗马帝国派使节为查理大公向女王求婚,她表现出积极的姿态,但在1559年底,女王还是拒绝了大公的求婚。历史学家J.E.尼尔认为,女王运用婚姻外交为英格兰最大限度谋取国家利益,因为神圣罗马帝国与西班牙联系密切,又同为天主教国家,所以她回应这门婚事是为了联合西班牙与法国抗衡。[30] 早在1559年初,英格兰的艾伦德尔和诺桑普顿侯爵夫人们就提出促成瑞典国王与女王结婚一事,推荐理由是,瑞典皇家既是宗教改革派又极为富有。[31] 在1561年7月,结婚礼物开始提前运往伦敦。瑞典国王大使尼克拉斯·格登斯顿于当年夏天到达伦敦,出席一场宏大的官方欢迎仪式。11月始,海上传来坏天气的消息,国王不可能在1562年春季到达的事已确定无疑。3月,国王大使意识到国王不可能成功,于是决定回家。[32] 或许,“由于瑞典离英格兰的利益轨道线太远而无法考虑进去”[33],瑞典国王结婚计划最终搁浅。尽管英格兰王室仍旧继续劝诱埃里克国王,且得到相当一些人的热情拥护[34] ,但在达德利看来,这些婚姻构想是一项危险的计划,因此他发动了一场政治运动,以确立自己作为最佳候选人的地位。由此,我们应该研究《戈波德克王》初次演出时的政治文化语境和国会、英格兰王室所陷入的女王婚姻和王位继承人之虞,考察达德利的求爱战役,探究结婚和王位继承对英国作为新教国家的重要性以及演出戏剧与政治的关系。

伊丽莎白一世的朝臣、行政长官罗伯特·贝尔收集的文件有一部分是用于编年史的工作杂记,其中的匿名手稿记录了1561到1562年圣诞节期间《戈波德克王》的演出情形,特别提到与达德利勋爵有关的事情:

哑剧表演是这样的。首先,民众入场试图折断一捆柴,但没有成功,只折断了枝条。然后,国王进来,被递给一只清澈的玻璃杯和另一只装满毒液的金杯,他把玻璃杯摔破在脚下,却喝掉了毒液。随后,进来一群哭丧者。合唱团宣唱,第一幕哑剧中的影子意指统一,第二幕哑剧暗示,人们拒绝确定而选择未知,即是说,女王和大家熟知的罗伯特勋爵结婚远比嫁给瑞典国王好得多。第三幕哑剧寓指国家分裂酝酿悲痛。本悲剧中许多东西涉及结婚,这件事情将在国会中讨论,因为在这个问题上存在分歧,有待通过国会裁定下来。剧中一位奇怪的公爵叫喊着要得到王位继承资格,但是没人准许。说了许多王位继承的事情,以便让国家恢复秩序。[35]

引文对哑剧的叙述使用“首先”、“然后”、“随后”起始的三句话,分别指称第一、第二和第三幕前的哑剧表演。国王摔破玻璃杯是新信息,因为1570年版本对该处的叙述更为间接,只说“他拒绝了它”。更重要的新信息是紧接着由合唱团对此做出的解读。初次演出剧本与现有印刷本对第一幕哑剧做出的寓意解析是完全一样的,都强调折断树枝意图在于展示国家统一的重要性(Gorboduc: I.ii.376-378)。但是,在第二幕哑剧表演中,演出记录手稿和印刷本就完全不一样了。1570年版本把哑剧表演和金杯解释为需要防范的献媚之辞。合唱团唱道:“小人用甜蜜而致命的故事消解他的心智,/从献媚之嘴说出。/灾难发生在不幸的国土上/它用手中的内战之剑使自己荒芜。/瞧,就是这样,喝下金杯中的毒液,/遗弃充满朴实的玻璃杯中的健康饮料。”(Gorboduc: II.ii.103-108)

贝尔手稿集的作者说得非常清楚:哑剧的意义由合唱团唱出来了。可以说,至少在最初的演出中,该剧提供了对第二幕哑剧意义的不同说明:“拒绝确定而选择未知。”是否合唱团一厢情愿地把这种伦理意义运用到了当时牵手女王的竞争事件中,或者这本身就是贝尔手稿集作者做出的推理,这些都无从知晓。但可以确定的是,第二幕哑剧和戏剧本身是在达德利诉求迎娶女王并受到国外结婚候选人的挑战这一社会语境中上演的。在阐释第三幕哑剧的普遍意义后,目击证人说:“本悲剧中许多东西涉及结婚,这件事情将在国会中讨论。”这足以表明,演出戏剧涉及结婚问题的看法绝不是个人的凭空捏造,很可能是这位匿名评论者最细致的观察结论,因为在现存的印刷本中没有提到皇家婚姻或者说结婚本身。

假面剧《美与欲望》的确讨论了婚姻问题,但目击证人的这些评论必定直接指向《戈波德克王》。因为除这点外,在其他方面对初次演出的记录在整体上与现存的印刷本相当吻合。还有,目击证人根本没有提到假面剧。遗憾的是,现存印刷本缺少足够证据表明,究竟在该剧哪些地方和以何种方式可能讨论或涉及结婚问题。在对第三幕哑剧评述后,手稿作者提到了结婚问题,这意味着结婚问题可能主要出现在第三幕至第五幕之间。[36] 在现存印刷本中的第五幕中,有一处不经意的提及“国王家族”的残存者(Gorboduc: V.i.11)。所以,有可能的是,在第三幕中,朝臣议员们曾考虑了两位王子和其他皇家成员之间的结婚问题,以防因他们之间的冲突带来的无后嗣的后果;或者在第四幕中,朝臣议员们考虑了普兰克斯和被他谋害的弗兰克斯之女或之妻结婚,可假想为一种弥合分裂王国的有效办法。另一种可能方案是,与当时的政治更为相关,朝臣议员们可能讨论过,让他们之中的一位和所剩下的皇室公主结婚,目的是加强本地英国人对王位的继承资格,以抵制菲格斯对王位的要求权。不管怎样,演出记录手稿能让我们确定的是,在首演戏剧的某个地方一定讨论到结婚问题,只是在1565年印刷成文本时,该部分被删除掉了,而此种结婚讨论只能解读为对当时政治和外交争论的直接干预。

白厅(1675)

剧中的阿瑞斯特斯曾就通过法律途径解决王位继承问题进行辩论:“依仗他(她)的名字/通过本地家族,民众信赖他(她),/或者通过前代的法律,/早已获取了他们的王位继承资格。”(Gorboduc: V.ii.165-168)该剧此处积极地明示了新教徒女士凯瑟琳·格雷的王位继承资格。剧中人北方公爵菲格斯却再现了来自王国之外的可能的王位继承人所引起的两种威胁。由于他是公认的苏格兰人,明显会使人想起玛丽·斯图亚特王位继承所带来的长期危险;由于他是来自北方的男性,也容易让人联想到以埃里克十四为代表的国外国王求婚所带来的外来奴役的危险。但令人纳闷的是,如果《戈波德克王》支持国会法案,赞成由凯瑟琳女士所代表的本地人继承王位,那么达德利勋爵怎么会赞助本剧的演出呢?这不是明显具有反作用吗?[37] 但若考虑到该剧演出时的社会语境,这两种说法就完全不矛盾。

《戈波德克王》长期以来被认为是一部“律师戏剧”,反映了写作本剧的内殿法学院的共识:支持国会法。但在内殿法学院,很多人推崇普通法,认为亨利八世没有权力通过自我意愿擅自改变历史自然形成的继承法,神圣王位不是某种可以由国王随意创造和解除的东西,因为 “普通法先于国王和臣民而存在,并生成国王与臣民关系”[38]。当时著名律师托马斯·赫德利认为,自从萨克森入侵以来,日耳曼习俗就传到英格兰,形成了古代宪法(即普通法)的永久性框架。在他看来,普通法经受了时间考验,尊重理性和永恒习俗,贯穿于整个王国历史进程,它凌驾于国王和国会之上,并把权力分配给他们。使用国会法取代先辈们的智慧形成的普通法,只会威胁到后者的神圣性。[39] 十七世纪早期的法律专家约翰·塞尔登也指出,在诺曼征服以来的多个世纪中,封建法律与萨克森风俗完美结合,产生一部强效有力的宪法,国王、权贵和平民代表共同对其负责。[40] 而这样的话,如果伊丽莎白一世没有后嗣,玛丽·斯图亚特就是合乎自然法的神圣王位继承人。所以,初次演出时,《戈波德克王》不是向已同意国会法的人宣传,而是试图说服仍然持怀疑态度的观众接受国会法,接受本地人凯瑟琳·格雷或达德利勋爵为王位继承人。

内殿法学院

然而,几乎从她统治英格兰时起,女王就一直拒绝在有关王位继承人的国会辩论会上进行表决。1562年1月18日,《戈波德克王》在白厅再次上演时,她对和达德利结婚一事表现得相当冷静,也不赞成让国会通过法律任命王位继承人。1561年9月,在和苏格兰大使威廉·麦德兰的交谈中女王就道出了其中的原因:英格兰民众不喜欢现政府,总是把眼睛盯在下一任君王身上,而任命新的王位继承人会使她的统治极不牢靠。[41] 其实,早在1559年伊丽莎白一世召开的第一次国会上,议员们就毫不犹豫地提出女王结婚问题。会议第一天,下议院就起草好了请愿书,并由30位议员组成的代表团陪同会议主席呈献给女王。女王礼节性地回答,她更愿意保持单身:“我如此清楚自己应该过什么样的生活,以至我信任上帝……不会让我遭受孤独之苦。”[42] 无论女王怎样屈尊接受结婚请愿书,然而她提醒议员们不要试图限制她的自由选择。但女王向议员们承诺,但愿上帝倾听她与众不同的心声,她绝不会做个让国民不满的女王。但很可能,大部分议员拒绝接受女王单身神佑的宣告。尽管《戈波德克王》提出的结婚构想具有可行性,但女王好像坚决反对列出王位继承人来得到她的神圣王位。

伦敦全景图(1616)

首演的劝诱戏剧《戈波德克王》提供给持怀疑态度的律师们和女王一系列的关于王位继承人的选择。其逻辑是,在国会中通过法律手段解决这个问题远比内战更有吸引力,而女王迅速和达德利结婚是一种最佳选择。[43] 此种选择可以避开立法和宪法惯例,因为这牵扯到是否接受亨利八世的意愿和格雷的王位继承资格;此种选择还可以避免与苏格兰的不稳定关系,因为苏格兰一直对格雷的王位继承资格甚为愤怒。[44] 况且,它还能提供一种皇家后嗣繁荣的前景和一种安全的王位继承构想,而无须面对由于接受外来配偶而导致的潜在的政治和外交危险。因此,该剧在第五幕警示了内战的危险,推荐通过国会裁定王位继承人作为一种解决当前王国危机的可能途径。然而,如果对贝尔收集的手稿理解正确的话,该剧在前面部分已经考虑了一门皇家婚事,一门本来可能预防后来的国家动乱的婚事。这些政治议员观众意识到关于王位继承问题的时政性,当被给予各种选择时,他们希望接受熟悉的达德利勋爵而不愿接纳陌生的国外结婚候选人,也不愿在宪法和外交方面冒险做出重大改变。

都铎王朝时期,政治与戏剧并不是两个分开的领域。《戈波德克王》的初次演出记录证实了当时政治与戏剧之间的复杂关系:首批观众把《戈波德克王》读作是对当时政治辩论的评论和干预。[45]《戈波德克王》劝诱女王、议员和国民,不仅皇家婚姻是必要和应被渴求的,而且新郎官应该是罗伯特·达德利,而不是国外结婚候选人。尽管《戈波德克王》提供了有普遍意义的伦理建议,但它主要是为一种特殊的政治目的而作,这种动机在从1561年末到1562年初的圣诞节期间的两次特别的演出中完成了。也就是说,一部戏剧创作之初,作者们内心有某种特殊的政治目的且与某种特定情境有关。可这并不否定,同一部戏剧在其他时候对其他观众可能拥有其他意义。[46] 可能的是,目击证人记录的对第二幕哑剧的阐释和对结婚的讨论实质上是演员们的即兴发挥而额外添加的台词,目的是使本剧比原有的正式稿件更有政治共鸣意义。但是,手稿坚持“本悲剧中许多东西涉及结婚”,表明真相远比这更为复杂。匿名记录揭示了这种长时间的结婚辩论,它看上去更像是精心准备和彩排好的另一种版本。事实是,为出版而准备的文本,甚至包括1565年的翻印本,都被改动了,删除了更为特殊的政治隐指内容。或许到1565年时,达德利的实现皇家婚姻的梦想已经彻底破灭,以致他要求把涉及婚姻的部分全部删除。[47] 或者由于“艺术”或商业原因,过时的政治暗指看上去已没有吸引力,印刷版戏剧需要找到更广泛的读者群。从这点看,表演政治彻底有别于出版政治。

或许印刷本实际上继续了开始于内殿法律学院和宫廷的最初两次演出的政治战役。[48] 在1561年,《戈波德克王》大胆地就达德利结婚构想进行游说,后来一些年,就转向更一般性的确保王位继承的建议,使用第二幕哑剧来为“远小人,近贤臣”的伦理思想辩护。在1561年末到1562年初的室内演出中,给女王和议员们的生硬的结婚建议可能是可接受的,可在印刷版《戈波德克王》演出的大型广场上,情况将不太一样。但是,对于那些目睹了最初演出的观众来说,后来印刷本删除皇家婚姻的做法或许更能强化最初版本中达德利结婚构想对观众的影响。换言之,如果想要女王采纳建议的话,直接言说问题显得不很明智[49], 印刷本便使用更为普通的劝告形式。然而,最初的上演版本与后来印刷本集中关注的东西仍然相同:说服一个不情愿的女王和一个持怀疑态度的法律机构采取果断措施,以解决王位继承问题。

《戈波德克王》没能成功进谏,伊丽莎白一世最后仍选择单身。或许她仍然没有忘记,姐姐玛丽女王因为结婚给自己和国家带来的巨大伤害;或许她害怕,如此有争议的婚姻容易激起威望极高的议员的反对故而不愿意与达德利勋爵共享王权[50];或许她担忧,与英格兰人结婚将会毁灭她至高无上的女王地位,因为臣民对本地丈夫的嫉恨可能会把整个王国拖进国家分裂的漩涡之中。但无论如何,作为由达德利推荐给女王的劝告,《戈波德克王》充分利用他的赞助人身份表达了最强烈、最直接的进谏方式。

伊丽莎白一世出游(1598)

[1]《戈波德克王》最初版本是指在1561-1562年圣诞节期间上演的剧本,1565年版本是对最初版本的临时翻印本,而1570年版本则是基于1565年版本而正式出版的印刷本。在内容上,1565和1570年版本基本相同,都删除了涉及结婚的部分;但在语言修辞上,后者的可读性稍强(see N.Jones and P.W.White, “Gorboduc and Royal Marriage Politics:An Elizabethan Playgoer’s Report on the Premiere Performance”, in English Literary Renaissance, 26(1996), pp.3-16)。

[2]See Rebecca Munson, “The marks of sovereignty:the division of the kingdom and the division of the mind in King Lear”, in Pacific Coast Philology, 46 (2011), p.13.

[3]See Richard Tuck, Philosophy and Government 1572-1651, Cambridge:Cambridge University Press, 1993, pp.31-64.

[4]Philip Sidney, “An Apology for Poetry”,in David H.Richter,ed.,The Critical Tradition:Classic Texts and Contemporary Trends, Boston:Bedford Books,1989, p.134,p.159.

[5]See Jacqueline Vanhoutte, “Community,Authority,and the Motherland in Sackville and Norton’s Gorboduc”, in Studies in English Literature, 1500-1900, 40 (2000), pp.227-233.

[6]Jessica Winston, “Expanding the political nation: Gorboduc at the Inns of Court and succession revisited”, in Early Theatre, 8 (2005), p.11.

[7]See David Bevington, Tudor Drama and Politics: A Critical Approach to Topical Meaning, Cambridge Massachusetts: Harvard University Press,1968, p.141.

[8]Mike Pincombe, “Sackville Tragicus: A Case of Poetic Identity”, in A.J.Piesse, ed., Sixteenth-Century Identities,Manchester: Manchester University Press, 2000, p.112,p.132.

[9]See M.A.R.Graves, Thomas Norton: Parliament Man, Oxford: Wiley Blackwell, 1994, pp.1-40.

[10]See J.E.Neale, Elizabeth I and Her Parliament, vol.1, London: Jonathan Cape, 1957, pp.182-194.

[11]See J.Swart, Thomas Sackville:A Study of Sixteenth Century Poetry, Groningen:Folcroft Library Editions, 1949, pp.5-11.

[12]See M.Axton, The Queen’s Two Bodies: Drama and the Elizabethan Succession, London: Humanities Press, 1977, pp.1-11.

[13]See M.A.R.Graves, “The Common Lawyers and the Privy Council’s Men-of-Business,1584-1601”, in Parliamentary History, 8(1989), pp.89-125.

[14]See D.S.Bland, Three Revels from the Inns of Court, Avebury: Humanities Press, 1985, pp.12-13.

[15]See M.Axton, The Queen’s Two Bodies:Drama and the Elizabethan Succession, pp.40-47.

[16]See Wallace MacCaffrey, Elizabeth I, London and New York:Edward Arnold, 1993, pp.71-72, 74-75.

[17]See Norman L.Jones, “Elizabeth’s First Year:The Conception and Birth of the Elizabethan Political World”, in C.Haigh, ed., The Reign of Elizabeth I, London: Palgrave Macmillan, 1989, pp.27-54.

[18]Thomas Norton and Thomas Sackville, Gorboduc (1570):The Tragedy of Ferrex and Porrex, Menston: The Scolar Press, 1968, V.ii.183-185.引文由笔者译自《戈波德克王》1570年版本。后文引自该剧本的引文将随文标明该作剧名、幕、场及行次,不再另注。

[19]See A.R.Graves, “Thomas Norton,the Parliament Man: An Elizabethan MP,1559-1581”, in Historical Journal, 23(1980), pp.17-35.

[20]See Mortimer Levine, The Early Elizabethan Succession Question,1558-1568, Stanford: Stanford University Press, 1966, pp.6-12.

[21]See Jacqueline Vanhoutte, “Community,Authority,and the Motherland in Sackville and Norton’s Gorboduc”, p.227.

[22]See Wallace MacCaffrey, Elizabeth I, p.70.

[23]See Mortimer Levine, The Early Elizabethan Succession Question,1558-1568, p.41.

[24]See Mark Breitenberg, “Reading Elizabethan Iconicity: Gorboduc and the Semiotics of Reform”, in English Literary Renaissance, 18(1988), pp.194-217.

[25]See James Emmanuel Berg, “Gorboduc as a Tragic Discovery of ‘Feudalism’”, in Studies in English Literature, 1500-1900, 40 (2000), pp.199-201.

[26]M.Axton, “Robert Dudley and the Inner Temple Revels”, in Historical Journal, 13(1970), pp.374-375.

[27]J.E.尼尔《英王伊丽莎白一世传》,夏文杞译,商务印书馆,1992年,第77页。

[28]J.E.尼尔《英王伊丽莎白一世传》,第77页。

[29]Wallace MacCaffrey, Elizabeth I, p.71.

[30]详见J.E.尼尔《英王伊丽莎白一世传》,第105页。

[31]See Jessica Winston, “Expanding the political nation:Gorboduc at the Inns of Court and Succession Revisited”, pp.11-34.

[32]See S.Haynes, A Collection of State Papers Left by William Cecil,Lord Burghley,Ⅰ, London: Nabu Press, 2011, pp.368-372.

[33]Wallace MacCaffrey, Elizabeth I, p.71.

[34]See Benjamin Griffin, “Playing the Past: Approaches to English Historical Drama 1385-1600”, in Early Theatre, 6(2003), pp.117-119.

[35] Public Record Office, Calendars of SP 46/ Part One (Supplementary): General Papers to 1603, London: H.M.S.O., 1965, p.18.

[36]本文第三部分对《戈波德克王》中可能存在的结婚问题的探讨,受到当代早期现代戏剧批评家亨利·詹姆士和盖瑞格·沃克合写的论文启发(see Henry James and Greg Walker,“The Politics of Gorboduc”, in The English Historical Review,110 [1995],pp.109-121)。

[37]See M.Axton, “Robert Dudley and the Inner Temple Revels”, p.375. See also M.A.R.Graves, Thomas Norton: Parliament Man, pp.97-99.

[38]Paul Christianson, “Royal and Parliamentary Voices on the Ancient Constitution, c.1604-1621”, in Linda Levy Peck, ed., The Mental World of the Jacobean Court,Cambridge & New York: Cambridge University Press, 2005, p.81.

[39]See Paul Christianson, “Royal and Parliamentary Voices on the Ancient Constitution, c 1604-1621”, p.79.

[40]See Paul Christianson, “Royal and Parliamentary Voices on the Ancient Constitution, c 1604-1621”, p.83.

[41]See J.H.Pollen, “A Letter from Mary Queen of Scots to the Duke of Guise,January 1562”, in Scottish History Society, 43 (1904), p.41.

[42]J.E.Neale, Elizabeth I and Her Parliament,vol.2,London: Jonathan Cape, 1958, p.47, p.50.

[43]See Henry James and Greg Walker, “The Politics of Gorboduc”, p.115.

[44]See Simon Adams, “Release of Lord Darnley and the Failure of the Amity”, in M.Lynch, ed., Mary Stewart: Queen in Three Kingdoms,Oxford: Blackwell Pub, 1988, pp.139-144.

[45]See Henry James and Greg Walker, “The Politics of Gorboduc”, p.116.

[46]See Greg Walker, Plays of Persuasion: Drama and Politics at the Court of Henry VIII, Cambridge: Cambridge University Press, 1991, pp.14-15.

[47]See Simon Adams, “Release of Lord Darnley and the Failure of the Amity,” in M.Lynch, ed., Mary Stewart: Queen in Three Kingdoms, p.140.

[48]See Henry James and Greg Walker, “The Politics of Gorboduc”, p.117.

[49]See J.E.Neale, Elizabeth I and Her Parliament, vol.1, pp.146-148.

[50]据记载,为使西班牙国王菲利普二世支持他和女王结婚,达德利勋爵向西班牙大使德·伽德拉承诺,事成后他必定帮助西班牙推进其在英国的天主教事业(see Conyers Read,Mr.Secretary Cecil and Queen Elizabeth, London: Cape, 1965, pp.199-210)。

全文完

原载于《外国文学评论》2013年第1期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注