比阿里克的《在屠城》与《希伯来圣经》传统

编者按

《在屠城》是现代希伯来语诗人海姆·纳赫曼·比阿里克在二十世纪初期根据1903年发生在俄国的省城基什尼奥夫的屠杀犹太人惨案而作的一首长诗,该诗借鉴《希伯来圣经》的书写方式,描写浩劫惨状,抒发对大流散时期犹太人怯懦苟且的行为方式的不满,对形成犹太民族的反抗意识产生了很大影响。本文探讨《在屠城》在书写方式上对《希伯来圣经》传统的继承与创新以及《在屠城》中所表现的愤怒情绪对形成当代犹太民族意识的影响。

作者简介

钟志清,女,以色列本-古里安大学文学博士,中国社会科学院外国文学研究所研究员。

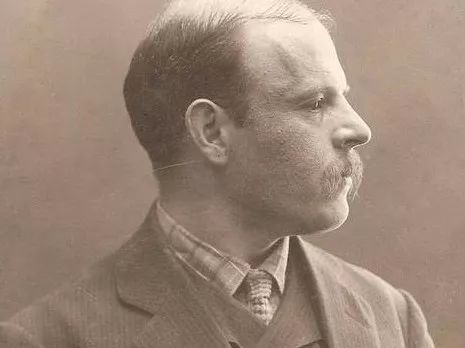

比阿里克像

1906年,现代希伯来语诗歌之父比阿里克(Haim Nachman Bialik)在俄国出版了诗集《愤怒之诗》,其中收入了《在屠城》、《关于屠杀》和《我知道在一个雾蒙蒙的夜晚》三首诗。[1] 这三首诗贯穿着一个中心主题,即对俄国犹太人所遭受的暴行进行回应。前两首诗针对1903年基什尼奥夫惨案而作,后一首则根据1905年《锡安长老议定书》出笼后俄国南部包括敖德萨发生的针对犹太人的暴力事件写成。这些诗作不仅反映出二十世纪初期俄国犹太人缺乏安全保障的生存状况,而且抨击了大流散时期犹太人软弱怯懦的性格弱点。此类“金刚怒目式”的作品在比阿里克的诗歌创作与现代希伯来文学创作中均十分独特,对犹太读者产生了强烈震撼。其中,发表于1904年的长诗《在屠城》(“Be-Ir Ha-hareigah”[“In the City of Slaughter ”])的影响最为绵长深远。该诗描写了在基什尼奥夫惨案发生后临危受命、前去惨案发生地进行调查的一位诗人-先知,间接见证了浩劫惨状,在诗中表现出受难者的不幸。在艺术表现手法上,诗人借用了《希伯来圣经》(以下称《圣经》)的书写范式,并有新的突破:诗人没有像《圣经》传统中的《哀歌》在描写浩劫时那样悲天悯人,呼吁怜悯与正义,而是更多地抒发了对东欧犹太人乃至大流散时期犹太人怯懦苟且的生存方式的不满与愤怒。[2] 比阿里克不仅谴责屠杀本身,而且鞭挞犹太人的不抵抗主义行为,从而改变了犹太文化传统中对灾难的反应方式,对形成犹太民族的反抗意识产生了重大影响。

诗与史

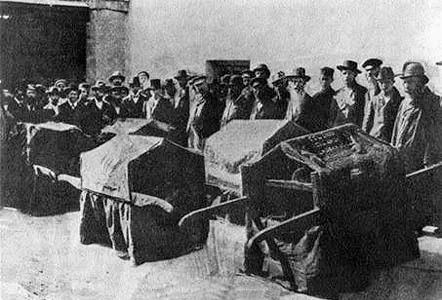

在基什尼奥夫惨案中死去的犹太人的葬礼

《在屠城》是以基什尼奥夫惨案史实为基础,又融入丰富文学想象的见证性诗歌。基什尼奥夫惨案指1903年4月发生在沙皇俄国比萨拉比亚省城基什尼奥夫(今摩尔多瓦的首都基希讷乌)的屠杀犹太人的暴行。二十世纪初期,大约有5万犹太人居住在基什尼奥夫,约占整个城市人口的一半。惨案起因在于,人们在离基什尼奥夫25英里的地方发现了一个基督教男孩的尸体,还在一家犹太医院里发现了一个女孩尸体,后来得知男孩是被亲戚所害,女孩乃服毒自尽。但当时一份带反犹色彩的俄文报纸《比萨拉比亚人》(Bessarabetz)却称犹太人是杀害两个孩子的凶手,杀人目的是想用儿童鲜血来准备逾越节的无酵饼。另一份报纸《光》(Svet)也登载了类似内容,煽动起当地东正教人士的强烈仇犹心理,于是在1903年4月19日(亦称儒略历6日)聚众袭击乃至屠戳犹太人,整个惨案持续三天之久,犹太人死伤数百人,数以千计的房屋和商号遭到毁坏。比阿里克当时正居住在素有“俄国耶路撒冷”之称的文化中心城市敖德萨,那里的犹太居民最初以为惨案只是谣传,但后来一些难民逃到了文化犹太复国主义代表人物阿哈德·哈阿姆(Ahad Ha’am)开设的贝塞塔俱乐部,叙述所发生的一切,整个犹太社区为之愕然。尽管俄国有出版禁令,但关于“基什尼奥夫暴行”的消息还是很快被一位名叫达维特的西方记者给捅到了1903年4月28日的《纽约时报》上:

暴民们在长老们(priest)的率领下,高喊“杀死犹太人的口号”,冲向整座城市。犹太人根本没有意识到危险,像羔羊一样遭到屠宰。死者120余人(实际死亡人数约50人),伤者约500人。有关该屠杀的恐怖惨状令人难以形容。嗜血成性的暴民疯狂地将孩子的身体撕裂。警察对此充耳不闻。日落时分,街道上遍是死尸和伤者。[3]

而后《伦敦时报》也发表了相关报道,伦敦、美国、乃至俄国内部均出现了抗议。敖德萨的犹太知识分子也没有对此事保持沉默,比阿里克本人即刻创作了一首30多行的短诗《关于屠杀》(“Al Ha-rigar”[“Upon the Slaughter”])[4],对惨案予以回应,提出重要的“复仇”理念,甚至质疑天国之中是否存在着上帝:“上苍啊,求你怜悯我!如果你那里有上帝,而接近他的通道,我还没找到,请你代我祈祷吧。”如果上帝真的存在,为什么不怜悯基什尼奥夫的受难百姓?这一质问在长诗《在屠城》中又有所重现。

基什尼奥夫惨案发生后不久,犹太历史学家杜布诺(Simon Dubnow)打算出版一份关于惨案的详尽史实报告,比阿里克遂于该年五月奉敖德萨犹太历史委员会之命前去采访基什尼奥夫的幸存者。当地一所希伯来语学校的老师和一些读者主动帮助他搜集资料,并带他去了受难者的墓地。比阿里克从幸存者和见证人那里提取证词,采访犹太领袖和普通犹太工人,写下了大量的日志,但是这些文字当时没有得以公开发表。完成调查任务后,比阿里克在返程途中借道住进岳父家中,写下了长诗《在屠城》,并将之发表在1904年7月的希伯来语季刊《时代》(Ha-Zeman)上。

反映犹太人遭受迫害(包括基什尼奥夫惨案)的漫画,1903

希伯来文学批评界向来将比阿里克的《在屠城》称作一篇经典之作。[5] 但是,对于《在屠城》一诗中所描述的基什尼奥夫惨案是否符合历史真实这一问题却一直莫衷一是。原因在于,为躲避俄国的出版审查制度,比阿里克没有在诗歌中直接披露基什尼奥夫的名称,只是出于一种道德义务,以“见证人”的身份,描写他所目睹的惨象以及根据别人叙述所想象的犹太人遭受的暴行。[6] 因此读者在诗歌开篇,并不知道罹难的究竟是哪座城市,只能从总体上意识到某一犹太居住区遭到了破坏,体验到犹太居民所遭遇的无法修补、难以治愈的创伤。而现实生活中,比阿里克从幸存者那里搜集第一手资料,把自己的见闻与随想随时向犹太世界通报,表明诗人自己在履行赴基什尼奥夫使命时的反应,这样一来,容易使评论家把基什尼奥夫当做《在屠城》一诗中所写的屠城原型,并将犹太人在基什尼奥夫所经历的暴行视为犹太民族灾难的象征。此外,比阿里克在诗歌中针对诗中犹太人在敌人面前束手待毙的软弱行为给予了无情的鞭挞与嘲讽,但这一描写本身却与史实不符,实际上基什尼奥夫的犹太人在被屠杀时进行过一些自我防御与反抗。因此犹太文学批评家阿兰·明茨认为《在屠城》是以不实之词为依据[7];另一位犹太学者大卫·罗斯基斯则将其称作“伪报告文学”[8]。

但是,比阿里克在这首长诗中为何做出犹太人没有进行反抗这一预设,并对此展开犀利而尖锐的抨击;又为何在艺术表现手法上借用《圣经》这一古老文本的书写方式,倒是意味深长的话题。要厘清这两个问题,有必要追述诗人的政治信仰与文学观念的形成。

诗人、政治信仰与《圣经》传统

比阿里克是从希伯来文学传统中汲取营养并创作出现代诗歌样式的第一位现代希伯来语诗人,在政治上信仰犹太复国主义。犹太传统教育,尤其是《圣经》传统教育对其人生与创作思想的形成产生了至关重要的影响。1873年1月11日比阿里克出生于乌克兰的一个小村庄,自幼便在祖父和父亲敦促下攻读《摩西五经》、《塔木德》、《光辉之书》和祈祷书等犹太经典文献,13岁时就可以在犹太会堂对人们提出的律法问题对答如流。17岁那年,比阿里克离家到立陶宛的一个经学院继续攻读犹太经典《塔木德》。在所有的犹太经典中,他最为推崇《圣经》。在他眼中,古代希伯来文学经典《圣经》乃大流散犹太人的“代用家园”(substitute homeland),堪称世世代代犹太人精神力量的精髓。[9]

比阿里克(右)与拉夫尼茨基(左)

比阿里克成长期间的十九世纪八九十年代,俄国发生的一系列针对犹太人的屠杀与迫害事件刺激了犹太民族主义情绪的增长,而希伯来语复兴又成为犹太民族振兴过程中的一个重要环节,比阿里克由此开始为文化犹太复国主义倡导者阿哈德·哈阿姆撰写的政论随笔所着迷。他加入秘密的犹太复国主义社团,撰写诗歌和文章,表达强烈的民族情绪,并于1891年在《倡导》杂志上发表第一篇希伯来语文章,论及在以色列地建立犹太人精神中心的思想,逐渐融入犹太民族复兴的时代潮流之中(Bialik:3)。

由于经学院的课程远远满足不了比阿里克的精神需求,他萌生了去当时的希伯来文学中心敖德萨、而后再到德国攻读学位之念。在敖德萨这座大城市中,比阿里克这个来自乡野的年轻人感到自己像只迷途的羔羊,十分失落与孤单,然而也正是在那里,他见到了自己的偶像——阿哈德·哈阿姆、热爱锡安运动的领袖人物之一利连布鲁姆(Lilienblum)以及未来的朋友与合作伙伴拉夫尼茨基(H.Ravnitzky),并与现代希伯来文学语言奠基人门德勒(Mendele Mokher Seforim)过从甚密。思想家阿哈德·哈阿姆与作家门德勒是对比阿里克一生影响极其重大的两个人。前者是他的思想引路人,后者是他的艺术榜样。阿哈德·哈阿姆试图把传统犹太教转变为民族主义力量,把犹太复国主义政治运动与复兴希伯来语和在巴勒斯坦复兴犹太文化精神结合起来,这一主张令比阿里克感到振奋,认为借此可以疗治流散地犹太人的信仰危机。

比阿里克登上文坛之际,源自《圣经》的现代希伯来文学预言模式已有长足的发展。希伯来语作家从18世纪末期的犹太启蒙运动时期(1781-1880)开始,模仿《创世记》、《士师记》、《撒母耳记》、《列王纪》、《诗篇》、《箴言》和《哀歌》,运用《圣经》词汇、人物与情节从事文学创作,但鲜少模仿律法书和先知预言进行创作,原因在于,在希伯来传统中,律法书与先知预言被视为源自上帝之言,无比神圣,让人心存敬畏,无人敢模仿。只有犹太启蒙运动末期社会诗人本-奈茨(Ben-Nets)创作的预示社会革命到来的诗歌《杜马的负担》(1877)一诗,充分运用了富有诗意与宣传色彩的圣经诗歌典故,被批评家们视为预言诗歌。受其影响,19世纪80和90年代的许多希伯来语诗人采用圣经预言模式反映社会的非正义。随着犹太复国主义在19世纪末期的出现,预言诗歌这种文学类型成为传播犹太复国主义思想与民族救赎理念的重要工具。[10] 预言模式中的主人翁是具有先见之明、可以预示民族命运的先知。而在比阿里克眼中,先知不仅是一位诗人,而且是社会的改良者和革命者、人类的良知,先知那充满激情的预言可以保护大流散中的犹太人(Bialik:41)。这种对先知意义的特殊认知无疑与比阿里克的犹太复国主义思想形成契合,因此他本人在创作中有意运用预言这种文学模式,来抒发其犹太复国主义理想。

《比阿里克诗选》

比阿里克早年在敖德萨居住期间创作的《致飞鸟》(1892)等诗歌抒发个人忧思,表达对犹太复国主义事业的渴望,充满了对自由和幸福的向往以及怀恋巴勒斯坦故土的民族情感。1897年,犹太复国主义领袖西奥多·赫茨尔(T.Hetzl)提出召开第一次犹太复国主义大会,讨论建立独立的犹太国家,以期解决“犹太问题”。犹太复国主义者们纷纷在各地组织代表团,但也有许多犹太人对犹太复国主义事业无动于衷,甚至挖苦嘲讽。对此,比阿里克表现出愤懑之感,指责犹太人精神退缩,唯利是图,并在当年发表的诗歌《百姓徒然是草》中,将犹太人比作“枯草”。“枯草”意象源于《圣经·以赛亚书》第40章第7节:“草必枯干,花必凋残,因为耶和华的气吹在其上;百姓诚然是草。草必枯干,花必凋残;唯有我们,上帝的话必远立定!”比阿里克在自己的诗中尽管没有完全套用《圣经》中先知预言的范式,如“耶和华说”、“耶和华晓谕”等,但显然是再创造性地模仿了《圣经》预言中的词法与声调。在《圣经》中,先知以赛亚传递的信息是人如草芥会死,但上帝的话永存;而比阿里克却运用《圣经》典故,谴责现实社会中犹太人的被动与软弱,为民族复兴的前景忧心忡忡。这首诗标志着比阿里克诗歌创作中的一个新的起点,就像希伯来诗歌专家丹·米兰所说,“尽管诗人并没有公开使用‘上帝对我说’,‘上帝如是说’等先知惯用的说法,然而他采用了至高无上的权威者口气和一种不容置疑的势不可挡的语言:比阿里克正在为自己披上先知的外衣,以前他从来没有这样过”[11]。从此,比阿里克逐渐被视为犹太民族主义运动中的诗人先知,一位现代的以赛亚(Bialik:5)。

《在屠城》与《圣经》书写方式

前去基什尼奥夫调查惨案的比阿里克可以说拥有双重身份:一是受犹太社区委派前去调查事件真相的“史官”,一是试图反映时下犹太人生存危机的民族代言人,即诗人-先知;但从其在《在屠城》中对基什尼奥夫犹太人没有反抗的预设中可以看出,比阿里克似乎有意弱化了本应“不虚美,不隐恶”的“史官”身份,强化的则是“诗人先知”的立场。他在运用想象与虚构方式的同时,还套用了先知预言的某些书写范式,借用了《圣经》中的对仗、修辞、格律、结构、句法和比喻等修辞手段,在一定程度上增加了诗歌本身的神圣感,易于在读者中间产生反响。此外,他在诗歌中淡化了《圣经·哀歌》以来犹太人反映灾难时倾向于使用的悲悼传统,以凸显他本人对犹太人软弱怯懦行为的愤怒情绪,从而警醒犹太人意识到时下的精神危机。

《在屠城》[12]一诗共三百多行。它以一个旁观者的口吻,描写屠杀发生之后的城市惨象,以及因各种所见所闻而引起的心灵冲突。开篇一位不知名的说话人向一位被称作“人”或“人子”的听者讲话,敦促他前去屠城,并引领他穿过满目疮痍的城市:

起身前去屠城啊

迂回来到其院落

用你的手摸摸,用你的双眼看看

篱笆、树木、石头和墙泥

斑驳的血块,死者干涸的脑浆。

从那里进入废墟

……

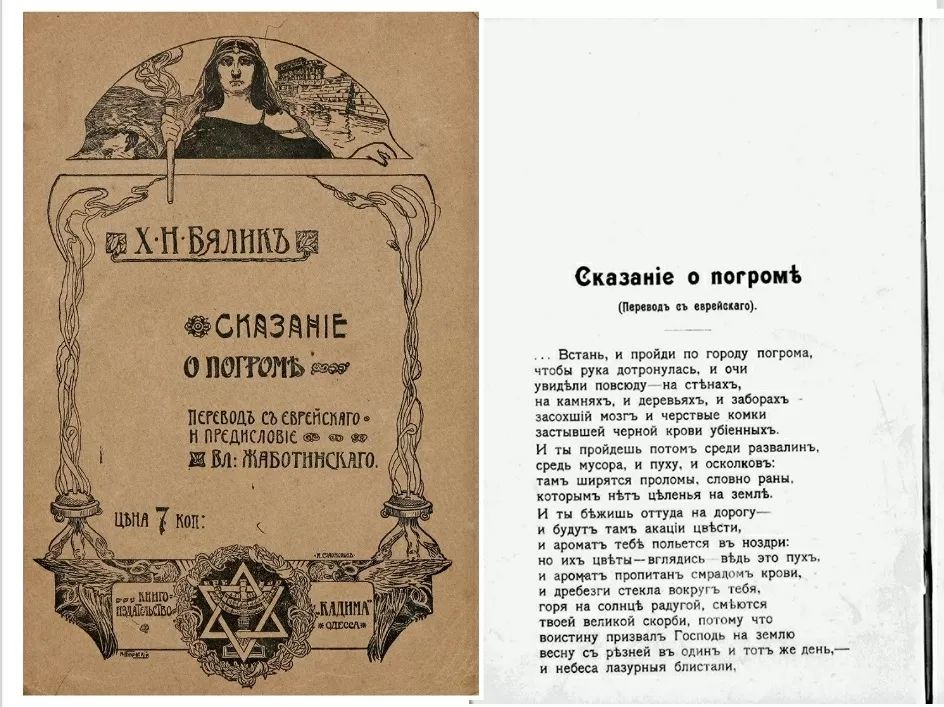

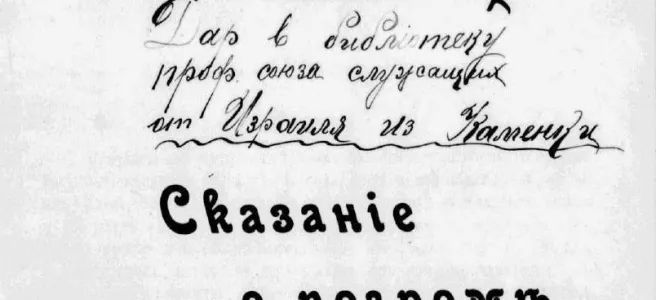

俄文版《在屠城》的开篇

乍看之下,《在屠城》起句使用的是祈使句,这一句法令熟悉希伯来书写传统的人立刻联想到《圣经》中上帝对其选民发出命令。“起身”或者“起来”,即希伯来语“库姆”(kum),后加动词的句式在《圣经》中也别具一格,它最早见于《圣经·创世记》第12章第1节,上帝命令亚伯拉罕起身前去迦南:“起来,去吧,去吧,离开本地,本族,父家,往我所要指示你的地去。”[13] 在《圣经·以西结书》中,上帝召唤“人子”沿用的也是这种句式,“人子啊,你起身”[14],“我差你往悖逆的国人以色列人那里去”[15]。类似的表达在《圣经·约拿书》中也有所体现,上帝对约拿说:“起来,向尼尼微大城去。”[16] 亚伯拉罕、以西结、约拿等几位接受上帝命令者或者是犹太人先祖,或者是先知,他们皆需具备与众不同的超凡特质,才能接受上帝召唤,前去履行上帝的使命。以此类推,自幼深受犹太传统文化影响的比阿里克接受犹太社区领袖委派前去屠城也是在完成一种使命,从某种意义上是在扮演现代民族先知这一角色。借用阿兰·明茨的说法,《在屠城》这首诗建立起一种先知(或预言)-诗人的范式,上帝命令这个先知在犹太灾难之后去见证、指责与安抚那里的百姓,这便是诗歌中先知的中心使命。他必须见证屠杀,见证旁观者的表现和幸存者的痛苦。[17] 更进一步说,比阿里克需要做的是见证浩劫及其余响,书写民族历史,重建民族记忆。

接下来,比阿里克再次套用《创世记》第13章“你举目向东西南北观看,凡你所看见的一切地,我都要赐给你和你的后裔,直到永远”;《申命记》第三章“你且上毗斯迦山顶去,向东、西、南、北举目观望,因为你必不能过这约旦河”;以及《以赛亚书》第49章“你举目向四方观看,他们都聚集来到你这里”的范式[18],从视觉(“看看”)、触觉(“摸摸”)、嗅觉、听觉等方面对在浩劫之后“进入废墟”的现实惨象与无法治愈的精神创伤进行描写。在《圣经》中,命令举目四望者乃至高无上的上帝耶和华,接受命令者分别为犹太先祖亚伯兰(即后来的亚伯拉罕)、民族领袖摩西和先知以赛亚,他们某种程度上都是在上帝引领下在民族创建之初瞻望民族前景;而在《在屠城》中,接受命令者则是身份徘徊于民族先知与世俗诗人之间的比阿里克,其目的更多地在于了解民族当下的生存惨状,意识到民族自身的问题。

具体地说,有形诗人在无形上帝的引领下穿越废墟,走进一幕幕依然带有血腥气息的场景:在院落中,看到“破碎的炉床”,“坍塌的墙壁”,“烧焦的石块”,“一堆堆书稿”,土堆旁是被砍头的犹太人和他猎狗的尸首,槐花的清香气息中飘散着血腥;在顶楼上,看到受难者的肚子被劈开,里面填进羽毛,头颅被敲碎,脑浆迸裂,婴儿躺在被长矛刺死的母亲那冰冷而没有乳汁的胸脯上;在地窖里,在女子遭到强暴与屠杀而男子们却没有救助的地方,摸摸被玷污的床垫和血迹斑斑的枕头;在郊外溪谷,看到曾经的屠场;在墓地,站在新翻过的泥土上,心中充满了痛苦与耻辱……这里,比阿里克采取与历史真实本身拉开距离、借助想象和虚构的手法直接从宏观场面和具体细节来描写浩劫之后的惨状,唤起读者对恐怖的认知,这在希伯来文学描写浩劫的历史上是非常少见的。

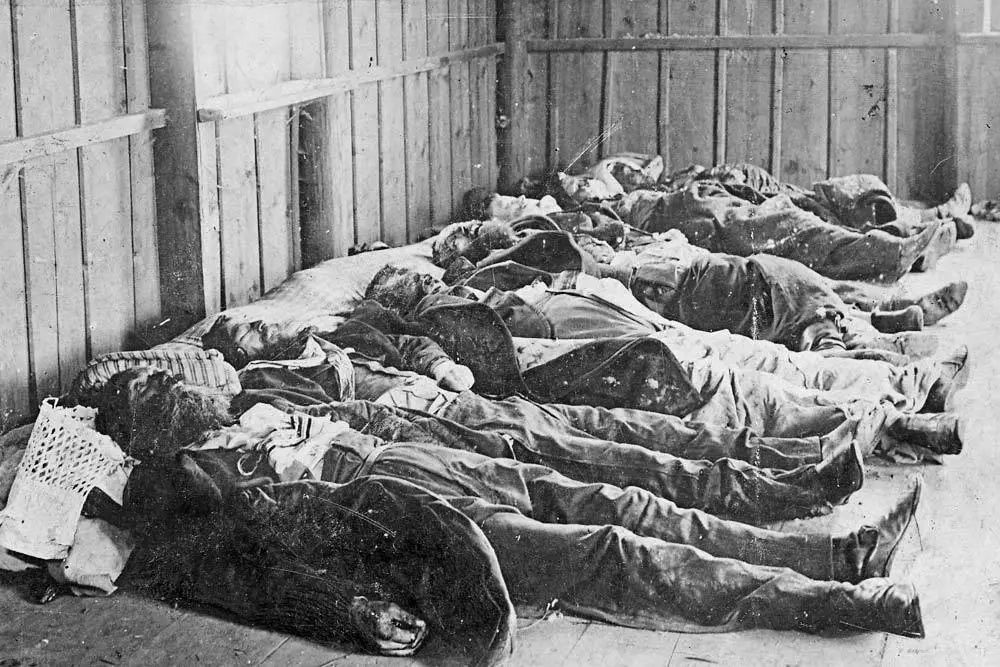

基什尼奥夫惨案遇难犹太人

仿拓《圣经》中的词语、典故等修辞手段构成了本诗与《圣经》的重要关联。在三百多行诗中,直接或间接引用《创世记》、《民数记》、《申命记》、《耶利米书》、《诗篇》、《约伯记》等《圣经》经卷中的修辞约占30处[19],用以强化语言张力,渲染恐怖气氛,甚至引发出一种“金刚怒目式”的抗议。如“上千把金色阳光利剑,直刺他的身体”显然是《箴言》中“剑直刺他的肝”[20]之说的变体。《箴言》中少年遭到利剑穿身,是因为与淫妇行淫而招致惩罚,罪与罚之间的因果关系显而易见;但在本诗中,却是上帝“将春天与屠杀者一起召唤”,一方面是春花绽放、春光明媚的宜人景致,一方面则是“屠杀者在屠杀”的凶残场面。暴行究竟是上帝对子民的惩罚,还是上帝没有保护其子民,形成困扰比阿里克的一个现实问题。

回顾《圣经》中的《哀歌》传统,悲悼乃祈祷者释放愤怒、悲痛与哀伤的一种基本形式。公元前586年,巴比伦王尼布甲尼撒二世率军进兵耶路撒冷,围困城池,火烧圣殿,拆毁城墙,屠杀犹太首领,掳掠犹太百姓,酿成了耸人听闻的“巴比伦之囚”事件。素有“哭泣先知”之称的犹太先知耶利米作《哀歌》记载耶路撒冷陷落后“少年人和老年人都在街上躺卧,我的处女和壮丁都在刀下”[21]的惨景,抒发亡国之哀伤、痛悔与悲悼。悲悼一方面是对不公正的抗议,同时也是对正义的寻求,往往通过展示受难者的遭遇或者祈求上帝主持公正而得以实现。[22] 人们一度通过悲悼而相信一向公正的上帝乃历史的主人,但如今信赖之中却伴随着因苦难而生的怨怒。

《在屠城》一诗的主体格调可概括为愤怒、激越、充满着冲突,而不是《哀歌》中的那种哀恸与悲天悯人。尽管比阿里克在《在屠城》一诗中,提到“人子”的哭泣[23],但是哭泣不能等同于哀恸甚或悲悼。总体上看,比阿里克写此诗的主要目的不是向受难者致哀,而是要表达他身处旧日犹太人遭受屠戮与奸淫场景时油然而生的愤怒,这愤怒当然不排除谴责施暴者的不义行径,但更多地则是对上帝及其选民发怒。[24] 上帝本人在比阿里克诗中虽然没有直接出现,但一直通过画外音主导着“人子”,即诗人-先知的行动。诗人-先知感受到浩劫后的种种惨象后,一方面像圣经时期先知耶利米那样追问上帝为何抛弃自己的子民(在这一点,或许如犹太学者罗斯基斯所说,表达出了对上帝这一正式放弃权利者的终极抗议)[25];另一方面,他也表现出对东欧犹太人行为方式的不满,抨击他们在外侮面前懦弱无能,苟且偷生。也许正是为强化对犹太人的被动与无能为力的愤怒,比阿里克有意忽略了他们对施暴者所进行的零星反抗。

《圣经·耶利米哀歌》第二章

愤怒之情的诗学呈现与犹太民族意识

《在屠城》发表后,比阿里克的身份一跃成为“民族诗人”。[26] 而在当时的语境下,“民族诗人”这个称谓往往同在巴勒斯坦建立犹太国家联系在一起。[27] 比阿里克在长达几个星期的实地考察中,通过对幸存者和见证人的大量采访,已经确知基什尼奥夫的居民在惨案发生时进行过抵抗,这一点清楚地写进他的几本日志中,并已经为当代学者所证实。[28] 因此,他在诗歌中对基什尼奥夫犹太人没有反抗的假设,并借此强化对犹太人怯懦无能的愤怒,恐怕是为了服务于张扬犹太复国主义信仰、否定大流散犹太人生活方式的初衷了。在《在屠城》中,就女子受辱、男子软弱无能的描写与鞭挞,可被视为否认大流散体验的一个高潮。

诗中犹太女子遭到强暴这段描写采用的是叙事诗手法,无论在形式还是内容上都比较引人注目。从内容上看,它可以分为三个方面。其一,写犹太女子惨遭异教徒蹂躏,女儿在母亲面前、母亲在女儿面前遭到轮奸。诗人把手持血淋淋的斧头、迫使贞洁女子屈服的施暴者比作野兽和猪猡,表现出强烈的憎恨。

不过,《在屠城》中给人带来莫大震撼的不只女子遭受的苦难,更来自旁观者的不作为,这便是《在屠城》一诗中关于女子遭强暴这段描写的第二方面内容。这些旁观者便是她们的丈夫、新郎和兄弟。按照诗中描写,这些人蜷缩在黑暗的角落里,“偷看”自己的妻子、新娘和姐妹那“受折磨的躯体在野兽般的喘息下挣扎”,“他们没有奋起,动也不动:他们既没有眼球迸裂,也没有一头撞墙,也许,也许,每位旁观者在心中祈祷,奇迹发生吧,啊上帝,今天饶过我吧!”如果说比阿里克通过对施暴者的诅咒抒发了对受难女子的同情,那么对于袖手旁观男子的怯懦与苟且偷生则表现出强烈的不屑。

基什尼奥夫惨案中被屠杀的孩童

当然,在战时遭遇暴行之际是以卵击石、牺牲自己还是保全性命以保存实力,是一种充满悖论的复杂文化现象,也难以从犹太教和伦理学角度对犹太浩劫文学尤其是后来的大屠杀文学加以释解,由此引发出本段叙事诗中的第三部分内容,即诗人直抒胸臆,抒发对男子目睹女子遭轮奸却没有出手相助的个人看法。需要指出的是,这一节诗是根据比阿里克在基什尼奥夫采访受难者的一段真实经历写成,一位名叫丽芙卡·西弗的女子向比阿里克详细地讲述了自己和另外一个年轻女子当着丈夫和邻居的面遭到轮奸的惨痛经历,“我丈夫目睹这一切,阁楼上的犹太人也目睹了这一切”[29]。

与之相对,比阿里克对面对妻子受辱而袖手旁观的犹太人,不仅感到震惊,而且义愤填膺。他在诗中写道,这些偷看妻子姐妹遭轮奸的犹太男子的人生遭到了污染,其人生世界已经失去光彩:“祭司的后裔们冲到拉比的住所:告诉我,啊拉比,告诉我,我的妻子是否可以与我同住?”按照常理,这些犹太男子应该承担起保护女子的责任,但他们没有任何作为,造成女子心灵深处无法弥补的伤痛;甚至在浩劫之后,他们首先做的不是抚慰受伤害的妻子,而是追问拉比权威,当目睹妻子遭到蹂躏之后,依据犹太律法是否能够可以继续与之共同生活。拉比文献中确实针对战争期间的强奸问题做过阐述,但是比阿里克这里使用这种问询的方式既是衬托男子的冷酷与怯懦,又是把女子当成民族灾难的具体象征。就像霍洛维茨所指出的,在《在屠城》中,受难者身份不明,表现为没有明显特征的群体,但是女性受难体验却十分清晰。[30] 在《圣经》传统中,女性形象在战争暴行描写中十分突出,或许由于古希伯来语中的“女子”、“城市”、“国家”等词语均为阴性,《哀歌》作者易用女性象征沦陷的城池与国家,解经家们由此多把女子视为“民族”的象征,将女性遭受的痛苦视为民族的痛苦。[31] 从这个意义上说,犹太女子遭到轮奸不仅是基什尼奥夫暴行的缩影,而且是施暴者把犹太人女性化,把一个民族当成无力反抗的女性的象征。犹太女子遭到凌辱与犹太男人的苟且偷生不是两个毫不相关的事件,女子体验与男人体验融为一体,成为整个民族体验的组成部分。[32] 在建构民族体验的过程中,女人遭受迫害构成暴行的一个中心环节,堪称近代犹太人命运的一个象征,而男人没有履行保护者或者防卫者的责任,则留给读者更意味深长的思考。

惨案后的基什尼奥夫的犹太人

我们从《在屠城》一诗接下来的描写中可以看到,在厕所、茅房、猪栏里,哈斯蒙尼王朝的后人们双膝发抖躺在那里,马加比的儿子们缩成一团藏身。圣徒的子孙,巨狮的后裔,“像狗一样死去”。从历史上看,马加比家族在公元前168年领导马加比起义,与强大的塞琉古王朝进行了艰苦的斗争,于公元前165年收复圣殿。这一家族创建的哈斯蒙尼王朝是犹太历史上的一个辉煌时期,不仅扩大了国家版图,也积累了大量的财富,曾经一度促进了犹太化进程。马加比家族和哈斯蒙尼王朝无疑代表着犹太人文化中的勇武阳刚之气与英雄主义精神,而其后人的种种怯懦表现,显然被诗人视为一种耻辱。他们在遭遇外侮时未能像真正的男子汉那样奋起反抗,而是苟且偷生,失去了雄性特征,被诗人视为当代犹太民族的病症。

尽管基什尼奥夫的犹太人在1903年的集体迫害中进行过自我防御,丽芙卡等遭到轮奸的女性也曾经向比阿里克表明,她并不恨自己的丈夫,因为他也是受害者[33];但确如阿兰·明茨所言,《在屠城》一诗的历史真实性与比阿里克所发挥的高度想象力相比,处于一种从属地位。[34] 诗人这样做,显然并不排除试图利用暴行及其后果来警示东欧的犹太人,他们应该变革其日渐恶化的政治环境,改变原有的被动苟且、随遇而安的生存观念。格鲁兹曼曾经说过,惨案发生之后,受到震撼的俄国犹太知识分子几乎马上号召从根本上变革犹太文化价值。阿哈德·哈阿姆在惨案发生之前反对采用暴力,但在惨案发生后,却发表一封公开信,谴责犹太人的被动与胆怯:“五百万人把自己置于他人的掌控之下,伸出喉咙任人宰割,求饶,不做任何努力依靠自己的力量来保护他们的财产、荣誉和生命……用你们的力量来保护自己。”哈阿德·哈阿姆不仅谴责俄国政府剥夺了犹太人基本的生存权利,而且也指出犹太人不进行自我防御乃是造成他们悲惨境况的一个重要原因。[35] 就基什尼奥夫惨案中犹太人的伤亡数目来说,可能比不上世界上其他民族在某次遭受侵袭的事件中的伤亡人数,当然也比不上犹太人后来在巴勒斯坦经历的“三六事件”或者在欧洲经历的大屠杀,但正是因为比阿里克发表了《在屠城》一诗,基什尼奥夫惨案才没有像许多民族的创伤那样被尘封在记忆深处,而是成了犹太民族记忆的一个组成部分,警醒犹太人从刚刚发生的历史事件中得到某种领悟,进而改变犹太人对于暴力、殉难、牺牲和维护做人尊严等问题的看法。就像历史学家阿尼塔·沙佩拉所说,“非犹太人酿成的肉体灾难暴露了犹太内部世界的彻底失败”[36]这种辩证思想在罗斯基斯的论述中与文学家们探讨的暴力诗学有机地结合在了一起,“我们应该看到比阿里克在访问基什尼奥夫前后的创造力,看到一个人在犹太历史的紧急关头怎样通过改变暴力诗学来激发行动”[37]。

雅伯廷斯基为俄语版《在屠城》作序

《在屠城》发表后,很快就被后来的犹太复国主义领袖雅伯廷斯基翻译成俄语,并在各种场合当众朗诵,产生很大的反响。即使俄国著名作家高尔基读了以后,也禁不住热泪盈眶,惊叹于比阿里克的文学天才,甚至认为比阿里克的诗歌对俄国人民也至关重要。[38]该诗之后又被翻译成意第绪语,得以在犹太世界那些囿于语言水平而不能完全理解诗中深意的犹太人中间广泛流传。犹太军团的创建者雅伯廷斯基曾经说过,犹太人居住区里确实从那首诗开始,纷纷建立自我防卫的组织,以迎接后来针对犹太人的屠杀浪潮。巴勒斯坦地区的守望者运动,以及1918年为圣地而战的犹太军团都是比阿里克的“后裔”。[39] 尤其到了20世纪三十年代和四十年代,《在屠城》这首诗被劳工青年犹太复国主义运动列为必读书目,尽管此时比阿里克已经去世,但《在屠城》对当代犹太意识形成产生了深远的影响。[40]

[1] See Mi-shirei Ha-Za’ am (in Hebrew), Heilperin & Schweitzer, Odessa, 1906.

[2] 关于这方面的论述,详见Anita Shapira, “ ‘In the City of Slaughter ‘versus’ He Told Her’ ”, in Prooftexts: A Journal of Literary History, vol.25, no.1-2(Winter-Spring 2005), pp.88-89。

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Kishinev_pogrom.

[4] 详见《百年心声》,高秋福译,人民文学出版社,1998年,第10-11页。

[5] See Dan Laor, “Kishinev Revisited: A Place in Jewish Historical Memory”, in Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History, pp.30-38.

[6] See Alan Mintz, “Two Travelogues: Bialik’ s ‘In the City of Slaughter’ and Levi’ s ‘If This Is a Man’ ”, in Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History, p.121.该诗最初的题目为《尼米罗夫的负担》,尼米罗夫是一座乌克兰小城,1648年哥萨克在这座小城屠杀了数以千计的犹太人。比阿里克使用这个标题一方面是逃避审查制度,另一方面则是试图在历史与现实之间建构联系。

[7] See Alan Mintz, Hurban: Responses to Catastrophe in Hebrew Literature, New York: Columbia University Press, 1984, p.131.

[8] See David Roskies, Against the Apocalypse: Responses to Catastrophe in Modern Jewish Culture, Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press, 1984, p.91.

[9] See David Aberbach, Bialik, London: Peter Halban Publishers LTD, 1988, p.39.后文出自同一著作的引文,将随文在括号内标出该著名称及引文出处页码,不另作注。

[10] See Dan Miran, The Prophetic Mode in Modern Hebrew Poetry and Other Essays on Modern Hebrew Literature, London: The Toby Press, pp.142-146.

[11] Dan Miron, H.N.Bialik and the Prophetic Mode in Modern Hebrew Poetry, New York: Syracuse University Press, 2000, pp.2-3.

[12] 希伯来文版《在屠城》见http://benyehuda.org/bialik/beir.html。英文版见David G.Roskies, The Literature of Destruction: Jewish Response to Catastrophe, Philadephia: Jewish Publication Society, 1989, pp.160-168.

[13]《圣经·创世记》12:1。

[14]《圣经·以西结书》2:1。

[15]《圣经·以西结书》2:3。

[16]《圣经·约拿书》1:2。

[17] Qtd.in Alan Mintz, Hurban: Response to Catastrophe in Hebrew Literature, pp.142-143.哈佛大学露丝·韦斯教授则认为诗中的“人之子”不能等同于诗人比阿里克。笔者倾向于明茨教授的说法。

[18] 详见《圣经·创世记》14:15;《圣经·申命记》3:27;《圣经·以赛亚书》49:18。

[19] 犹太学者大卫·罗斯基斯在编纂《灾难文学》一书时,曾经就《在屠城》一诗的用典进行了细致标示(See David G.Roskies, The Literature of Destruction: Jewish Responses to Catastrophe, pp.160-168)。

[20]《箴言》7:23。

[21] 见《圣经·哀歌》2:21。笔者在这里沿用的是传统《哀歌》作者之说。亦有研究表明,《哀歌》出自百姓之口。

[22] See Richard A.Hughes, Cain’ s Lament, New York: Peter Lang, 2001, p.145.

[23] 比阿里克《在屠城》英文版第126行:“人之子,你为何哭泣?”

[24] See David Roskies, The Literature of Destruction: Jewish Responses to Catastrophe, p.146.

[25] See David Roskies, Against the Apocalypse: Responses to Catastrophe in Modern Jewish Culture, p.91.

[26] See David Roskies, Against the Apocalypse: Responses to Catastrophe in Modern Jewish Culture, p.91.

[27] 详见尼西姆·卡尔德龙《诗人与民族》,袁伟译,《读书》2006年第12期。

[28] See Iris Milner, “ ‘In the City of Slaughter’ : The Hidden Voice of the Pogrom Victims", in Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History, pp.60-72.

[29] Dan Laor, “Kishinev Revisited: A Place in Jewish Historical Memory”, in Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History, p.30.

[30] See Michael Gluzman, “Pogrom and Gerder: On Bialik’ s Unheimlich”, in Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History, pp.45-47.

[31] See George Arthur Buttrick, The Interpreter’ s Bible the Holy Scriptures in the King James and Revised Standard Versions with General Articles and Introduction, Exegesis, Exposition for Each Book of the Bible, vol.6, Nashville: Abingdon, 1956, p.7; See also Women’ s Bible Commentary, Carol A.Newsom and Sharon H.Ringe Editors, eds., Kentucky: WJK Press, 1998, pp.79-180, 187-188.

[32] See Sara R.Horowitz, “The Rhetoric of Embodied Memory in ‘In the City of Slaughter’ ”, in Prooftexts: A Journal of Jewish Literary History, p.73.

[33] See Dan Laor, “Kishinev Revisited: A Place in Jewish Historical Memory”, p.30; See also Michael Gluzman, “Pogrom and Gerder: On Bialik’ s Unheimlich”, pp.45-47.

[34] See Alan Mintz, Hurban: Response to Catastrpohe in Hebrew Literature, p.131.

[35] See Michael Gluzman, “Pogrom and Gender: on Bialik’ s Unheimlich”, p.39.

[36] Anita Shapira, “ ‘In the City of Slaughter,’ versus ‘He Told Her’ ”, in Prooftexts: A Journal of Literary History, p.86.

[37] David Roskies, Against the Apocalypse: Responses to Catastrophe in Modern Jewish Culture, p.86.

[38] See Sara Feinstein, Sunshine, Blossoms and Blood: H.N.Bialik In His Time, Lanham: University of America, 2005, p.137.

[39] See Joyce Moss, ed.,World Literature and Its Times, Detroit: Thomson Gale, 2004, p.206.

[40] See Hillel Halkin, “The Making of the National Poet”, in The Jerusalem Report, mar. 12(1992), p.30.

全文完

原载于《外国文学评论》2013年第2期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

点击原文,了解“来稿须知”。

内外一体

文史一家

扫码关注