小冰期、酗酒及婚姻——莎士比亚戏剧的生态图景

编者按

莎士比亚生活和创作于十六世纪下半叶和十七世纪早期,恰逢小冰期的巅峰期,独特的生态环境深刻影响了他的职业生涯、创作主题及艺术表现手法。在莎士比亚笔下,早期现代英国人酗酒成风的国民性格得到了精彩描绘;作为社会基础的婚姻也随之发生裂变,表现为一种家长制包办传统与个人自由恋爱之间冲突、妥协、交汇并存的复杂动态过程,而社会对私订终身、婚外情、私生子等非法婚姻现象的容忍度也逐步提高。本文基于早期现代英国社会、文化、历史语境,利用小冰期这一气候线索,勾勒出莎士比亚戏剧的生态图景。

作者简介

张军,男,西南大学外国语学院在读博士生,重庆师范大学外国语学院讲师,研究方向为英国文学。

莎士比亚像

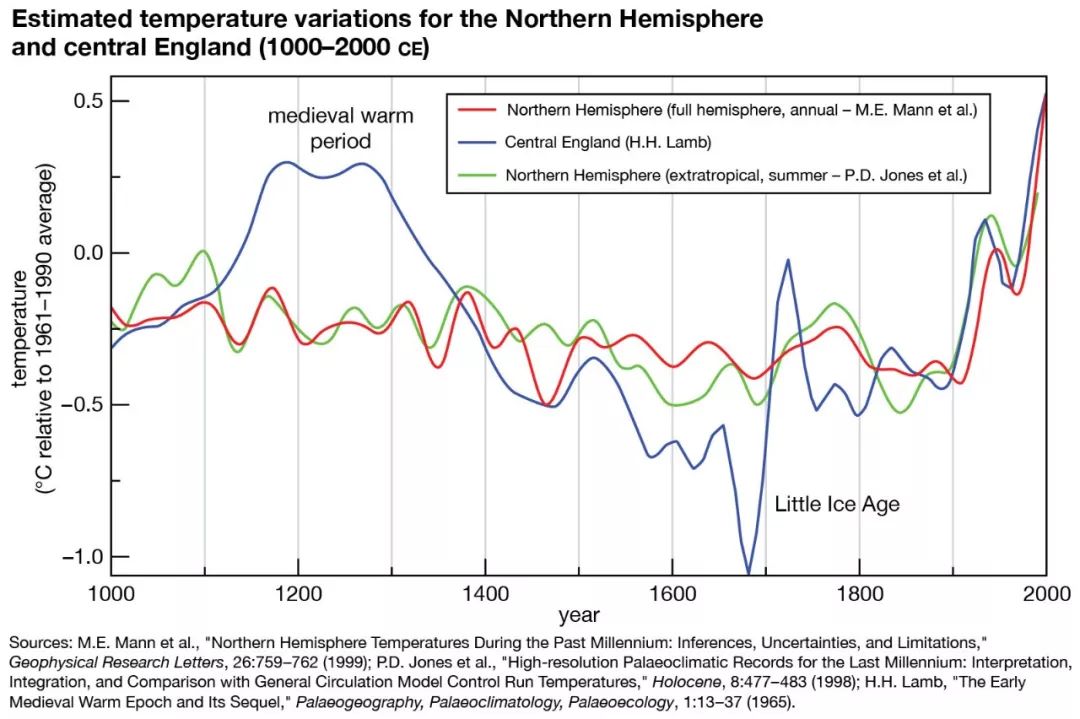

大约在公元十四世纪到十九世纪之间,在自冰河时期以来长达数百年的时间里,寒冷恶劣天气在包括欧亚大陆在内的广袤地区持续肆虐,历史气候学家称之为小冰期(Little Ice Age)。[1] 小冰期带来的不仅仅是气温的下降,它还使植物生长季节变短,粮食减产,谷价上升,造成全球各地饥荒与瘟疫频发,故小冰期亦是暴乱、死亡及王朝更替的高发期。[2] 莎士比亚生活和创作于十六世纪下半叶和十七世纪早期,恰逢小冰期的巅峰期,独特的生态环境深刻影响了他的职业生涯、创作主题及艺术表现手法。英国莎学研究泰斗、皇家版《莎士比亚全集》的主编乔纳森·贝特教授认为,“小冰期时代的饥馑与粮食短缺问题可以为理解莎士比亚作品提供新的思路”[3]。本文试图借助生态这一线索,基于社会、历史与文化语境,勾勒出莎士比亚戏剧的生态图景。

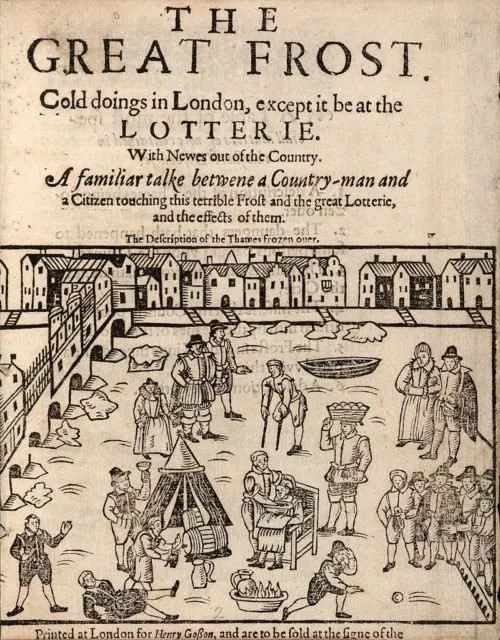

十六世纪九十年代,严寒笼罩着伊丽莎白一世治下的英格兰,坚冰紧锁横贯首都的泰晤士河。英国约克大学现代史教授贝林格认为:“当冰层能够承载足够的重量时,首都伦敦的生活就会转移到泰晤士河上,其中包括货摊交易和冬季运动。”[4] 受恶劣天气影响,粮食连年歉收,举国哀鸿遍地。一篇1596年的日志记录了当年的饥荒景象:“市场上可供给的谷物少得可怜,购者你哄我抢,一片鬼哭狼嚎,此声前所未闻。”(Little: 94)到了十七世纪初,严寒依然横行,丝毫没有缓解迹象。在反常的严寒气候下,社会底层的境遇最为悲惨,饥民往往被迫揭竿而起。1607年,北汉普诺顿、沃维克及莱斯特三郡爆发了农民起义,持续数月之久,造成严重的社会破坏。[5]

泰晤士河上的货摊交易和冬季运动(1608年)

悲剧《科利奥兰纳斯》恰好诞生于这一动荡时期,剧中饥饿的罗马平民走向街头,声势浩大,痛斥贵族麻木不仁:“我们的痛苦饥寒,我们的枯瘦憔悴,就像是列载着他们的富裕的一张清单”;“我们忍受饥寒,他们的仓库里却堆满了谷粒”。[6] 这些诉求是古罗马社会尖锐对立的时代回音,更是小冰期伊丽莎白社会粮食危机的真实写照。[7] 另外,剧中诸如“冰上的炭火、阳光中的雹点”(Cor 1.1.16-17)之类的修辞,也具有现实基础:1607年至1608年冬月,一些伦敦市民在泰晤士河厚厚的冰面上生炭取火,供路人暖手。[8] 实际上,在创作年代稍早于《科利奥兰纳斯》的《李尔王》中,莎士比亚就已经以更加悲天悯人的态度细致地刻画了小冰期极端天气(暴风雨)给黎民众生造成的痛苦:“衣不遮体的不幸的人们,不论你们在什么地方,都得忍受着这样无情的暴风雨的袭击,你们的头上没有片瓦遮身,你们的腹中饥肠雷动,你们的衣服千疮百孔,怎么抵挡得了这样的气候呢?”(KL 3.4.29-33)

正是在这样一个寒冷而又饥馑的残酷生态语境中,现代意义上的啤酒诞生了。[9] 为奥菲利亚开凿墓穴的小丑长期与死神为伍,早已麻木,一面抛耍死人头颅,一面和搭档逗乐,更不忘嘱咐对方去“老约翰”酒店端杯酒来。显然,酒店离墓地应该不远;换言之,酒馆在《哈姆雷特》创作时期早已遍布伦敦的大街小巷。雨后春笋般涌现的大小酒馆时新、温暖而舒适,迅速取代阴冷空旷的教堂,成为莎士比亚时代普罗大众社交的首选之地。[10] 文人骚客也常年混迹其间,流连忘返。当时的主要戏剧作家克里斯托弗·马洛、托马斯·沃森、托马斯·洛奇、托马斯·纳什和罗伯特·格林等人时常在剧院附近的酒店里一起饮酒聚餐[11], 据说他们一起工作的方式就是在舞台上争论,甚至大打出手,然后饮酒和解,这本身就是喜剧或喜剧的延续。

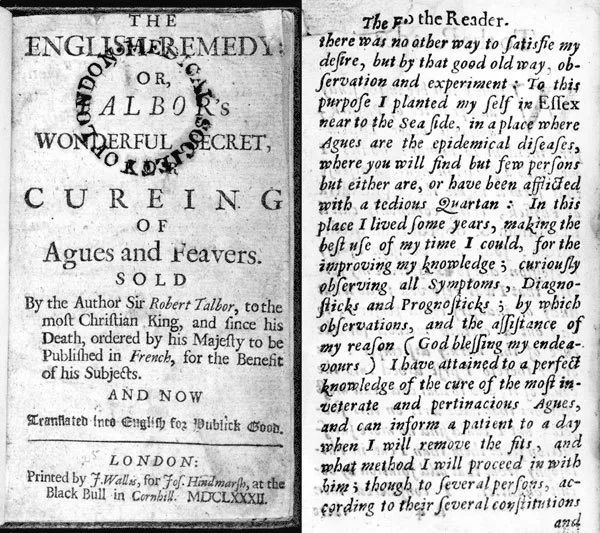

在《暴风雨》中,一艘小船在茫茫大海上因暴风雨触礁失事。如同笛福的《鲁滨逊漂流记》情节,以普洛斯彼罗为首的乘员漂流到一座海岛上,在那里建立了一个梦幻般的迷你王国,对土著凯列班实施殖民统治,命他干些背柴负薪的体力活,这让原先自由自在的凯列班内心十分怨恨:“愿太阳从一切沼泽、平原上吸起来的瘴气都降在普洛斯彼罗身上,让他的全身没有一处不生恶病!”(Tem 2.2.1-3)英国医学昆虫学教授保罗·赖特认为该剧中出现的一个词汇“ague”与现代流行病学中的“疟疾”(malaria)相对应,它在其他莎士比亚剧作中也屡屡出现。这说明,疟疾已经浸透在伊丽莎白人的日常话语之中,变成一个隐喻,如同现代人对癌症那样充满恐惧和误读。现代医学研究已经证实,疟疾在伊丽莎白时代的确是一个真切的现实问题:在小冰期的巅峰期,除了广为人知的黑死病,疟疾也是英格兰地区死亡率高居不下的重要原因,与严寒直接相关。直到十九世纪,随着全球气候逐渐变暖,其传播趋势方才减缓。[12]

1682年出版的治疗疟疾的药方

凯列班虽属化外之民,却也有朴素的反抗殖民本能。在他的眼中,世间最可怕的还不是日常生活中的瘴气,而是被他惧为神秘“精灵”的人类,他的奴役者。一见到膳夫斯丹法诺,凯列班就胆战心惊,浑身抖若筛糠,以至让斯丹法诺误以为他感染了疟疾:“他现在寒热发作,胡话三千。他应当尝一尝我瓶里的酒。要是他从来不曾沾过一滴酒,那很可以把他完全医好……张开嘴来,这会把你的颤抖完全驱走……即使医好他需要我整瓶酒,我也要给他出一下力。”(Tem 2.2.70-87)

值得注意的是,斯丹法诺用红酒医治凯列班的“疟疾”这一情节并非剧作家子虚乌有的搞笑安排。今人或许难以相信的是,在早期现代英国,酒加上鸦片,是“疟疾早期发作治疗的一个通用手段”[13]。不仅如此,在当时人眼中,酒似乎可以包治百病。莎士比亚的女婿约翰·豪曾在行医日志中夸口道,自己用啤酒治好了北安普顿伯爵夫人的昏厥和溃疡。[14]

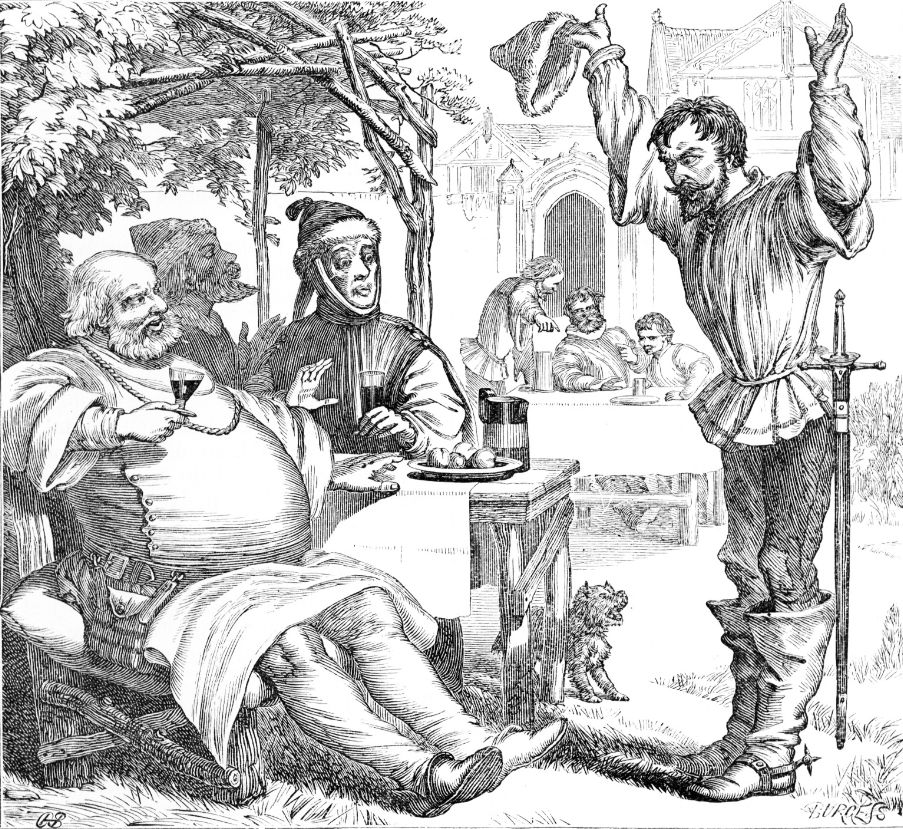

除了治病,酒在伊丽莎白人的心中还能滋生更多的想象,它可以决定男人的气质、勇气、智商甚至生育能力。约翰·福斯塔夫爵士公然宣称:“一本正经的孩子[也就是不喝酒的人——笔者注]从来就没有出息,因为老喝白水,他们的血总是冷的。鱼吃得太多,又让他们害了男性贫血症,结婚之后只会生些丫头。这种人一般都头脑简单,胆儿忒小。我们有些人若是不烧点火,也难免要落到他这种地步。”(2H4 4.2.81-86)[15]

在男权占支配地位的莎士比亚时代,能不能生育出男嗣,对于任何一个家庭而言都绝非小事。生儿生女竟由葡萄酒来决定,酒对福斯塔夫的重要性可想而知。除了喝酒,福斯塔夫还爱同酒馆里的女人打情骂俏,染得一身梅毒大疮,贪生怕死却又能面不改色地自吹自擂。他的一言一行总充满笑料,让人忍俊不禁,像希腊神话中醉醺醺的森林之神西勒诺斯,又像拉伯雷笔下胆小机智的巴汝奇。斯蒂芬·格林布拉特称其为“莎士比亚对酗酒最伟大的表现”(Will:69)。我们且欣赏一下福斯塔夫式的饮酒赋:

上好的白葡萄酒能起两种作用。它一进到肚里就升向脑袋,把围绕在那儿的一切愚蠢、迟钝、顽固的湿气烘干,使得头脑聪明、敏锐、富于创造性,充满灵巧的、火一样的、欢乐的形象。这种形象传到舌头,发而为身,变作语言,便是过人的才智。上好的白葡萄酒的另一功能是提高血液的热度。饮酒之前血液冰凉,流动迟缓,因此,肝脏苍白无色,形成血气不足、虚怯无能之态。但是,葡萄酒却使血液温暖,驱使它从内脏往各处流动,使颜面发出红光,有如为我这小小王国的其余部分竖起了一座灯塔,发出信号,要它们武装起来。(2H4 4.2.86-98)

《亨利四世》插图:爱喝酒的福斯塔夫

可见,酒对福斯塔夫而言具有双重意义:生理上,天气的寒冷使得血液冰凉,流动迟缓,身体被一股所谓的愚顽“湿气”压抑,需要酒来解救;在社交方面,酒又可以让人滔滔不绝,妙语连连,广结善缘。值得一提的是,福斯塔夫喜欢的白葡萄酒(Sherry-Sack)学名萨克(Sack or Seek),是现代雪利酒的前身,产自葡萄牙、西班牙或加纳利群岛,在当时属顶级酒类消费品。[16] 因气温寒冷,暴雨频繁,葡萄收获时间延迟,糖分降低,价格也因此飙升,自然不是寻常百姓所能问津的(see Little: 90)。作为一种身份地位的象征,它获得福斯塔夫的热情讴歌也就不足为奇了:“纵有浑身武艺,若没有萨克葡萄酒刺激也只是白搭!纵有满腹经纶,若没有萨克葡萄酒促进,也如被魔鬼守住的黄金,不能行动,起不了作用。”(2H4 4.2.101-04)个人能力的发挥,离开酒的刺激就无法实现,酒在福斯塔夫眼中,简直与荷马吁请的能赐予诗人灵感的缪斯女神无异。福斯塔夫最后干脆把喝萨克葡萄酒上升到人生哲理的高度:“即便我有一千个儿子,我要教给他们的第一条为人之道,也就是戒掉淡饮料,养成喝萨克葡萄酒的美好嗜好。”(2H4 4.2.109-11)萨克葡萄酒在这里已经脱离物质范畴,具有了形而上的意义。

斯蒂芬·埃斯特赖歇宣称:“葡萄酒是西方文明的一块基石。葡萄酒的故事也就是宗教、医药、科学、战争、发现与梦想的故事。”[17] 格林布拉特则说:“在莎士比亚的笔下,酗酒往往和小丑、丑角、失败者以及国王联系在一起。”(Will:68)笔者认为,酒在成为芸芸众生的杯中之物的同时也塑造了伊丽莎白人不分男女老幼全民豪饮的国民性格。[18] 酒不仅是莎士比亚表现喜剧人物形象的一个有力工具,福斯塔夫们更代表着伊丽莎白时代活跃于普罗大众之中的一种神秘的嗜酒精神本源力量。读者不妨称之为尼采生命哲学所定义的酒神狄奥尼索斯精神,与强调冷静理性的日神阿波罗精神迥然相异。这种集体无意识具有跨越莎士比亚创作年代和作品历史时空的强大活力。一个多世纪后,就连以倡导理性、节制著称的新古典主义者塞缪尔·约翰逊也不得不承认:“世间人类所创造的万物,哪一项比得上酒馆能给人们带来的无限幸福?”[19]

伊丽莎白时期的酒馆

需说明的是,尽管肇始于小冰期的嗜酒习俗对英国社会文化产生了巨大影响,但并非所有伊丽莎白人都对饮酒持欢迎态度。清教作家菲利普·斯塔布斯在《论醉酒》里警告道:“这是一种可怕的恶习,在英格兰泛滥成灾。”又指出:“每一个地区、城市、市镇、村庄和其他地点都充斥着啤酒馆、酒店和客栈,无论黑夜和白天,都酒徒爆满,场面令人惊愕。”[20] 翻阅英国十六及十七世纪的历史文献,也不难发现当时官方对酗酒及啤酒馆持反对态度。莎士比亚逝世那年,詹姆斯一世公开抱怨该国“啤酒馆泛滥”,斥责他们是“堕落的流浪汉、无业游民和身强力壮的懒汉的出没之处和栖身之地”,下令“关闭所有有恶名的啤酒馆”。[21]

实际上,莎士比亚在其整个职业生涯中也不停思索酗酒问题(see Will: 67)。从个人家庭历史来说,酗酒可能是诗人父亲中年没落的重要原因之一。[22] 莎士比亚曾借哈姆雷特之口表达对酗酒的憎恶:“这一种酗酒纵乐的风俗,使我们在东西各国受到许多非议;他们称我们为酒徒醉汉,用下流的污名加在我们头上,使我们各项伟大的成就都因此而大为减色。”(Ham 1.4.18.1-18.5)对于冒着严寒前来剧场或站或坐的那些嗜酒如命的伊丽莎白观众,不难想象,当他们听到舞台上发出这样的劝酒箴言时内心会产生什么样的震颤。

或许,面对严酷的生存环境,只有酒才能让人们暂时忘却饥饿和寒冷。无论对错,从现实考虑,对酗酒者过多进行道德指责,或意味着对整个国民身份的否定。莎士比亚隐约意识到问题的复杂性,在表达厌恶之情的同时,又为“由酗酒产生的有趣的愚蠢、活力充沛的逗趣、友好的胡言乱语、对礼节的漠视、洞察力的闪现和对世间烦扰奇迹般的抹消而着迷……即便在刻画有可能造成的灾难性后果时,莎士比亚也从未显出禁酒者的腔调”(Will: 38)。

在美人鱼酒馆(The Mermaid Tavern)聊天的莎士比亚与本·琼森

小冰期生态的变化最终触发了一个急剧变革的社会历史语境。作为上层建筑范畴的婚姻观念和作为以两性结合为特征的婚姻行为,也随时代潮流展现出新的冲突和变化:一方面,家长决定子女婚姻的传统势力仍然强大;另一方面,青年男女追求爱情,渴望自由选择配偶的诉求也不断涌现乃至付诸行动。莎士比亚通过《威尼斯商人》影射了这一社会现实。

富家女嗣鲍西娅长相出众,“有非常卓越的德性”(MV 1.2.63),但却要遵照亡父遗命,用猜匣招亲这样的奇怪方式来解决终身大事。仆人尼丽莎眼中享受了“好运气”的鲍西娅,一上场就吐露心声:“既不能选择我所中意的人,又不能拒绝我所憎厌的人;一个活着的女儿的意志,却要被一个死了的父亲的遗嘱所钳制。尼丽莎,像我这样不能选择,也不能拒绝,不是太叫人难堪了吗?”(MV 1.2.19-23)

鲍西娅和侍女独处时的坦白令人吃惊,也为她后来的行为做了铺垫。三个宝匣的考验,象征着鲍西娅的择偶原则,也预示在招亲环节中她将开动脑筋、施展计谋。表面上,她受父亲意志制约不能决定自己的命运,纵然不满也要遵守先父遗愿。但鲍西娅和公然违抗习俗的黛丝德蒙娜或杰西卡不同,她的聪明之处在于,即便内心不认同传统,也要在表面上维持对形式的尊重。[23]

一拨又一拨的公子王孙铩羽而归,最终只剩下三位求婚者,分别是摩洛哥亲王、西班牙阿拉贡亲王及威尼斯破落公子巴塞尼奥。摩洛哥亲王来自炎热的非洲,率直而感性,他的求爱开场白是:“不要因为我的肤色而憎厌我,我是骄阳的近邻,我这一身黝黑的制服,便是它的威焰的赐予。”(MV 2.1.1-3)亲王被感官俘虏,受外观吸引,轻率地选择了金盒子。[24] 鲍西娅自然看不上他,心中暗暗祈祷:“但愿像他一样肤色的人,都像他一样选不中。”(MV 2.8.79)第二位求婚者阿拉贡亲王来自处处是“冰山雪柱”的北方,也让人无法亲近。鲍西娅心仪的对象既不是热辣辣的非洲人,也不是冷冰冰的西班牙人,而是来自温暖地带的巴塞尼奥。相对于炎热的摩洛哥或寒冷的阿拉贡,他的家乡威尼斯被地中海环抱,地理位置居中,气候温暖适宜。从受众的心理角度看,威尼斯无疑会比摩洛哥或阿拉贡更能拉近戏剧与观众之间的距离:伊丽莎白人因冬季的阴沉常陷入忧郁,“忧郁症在伊丽莎白一世统治时达到顶峰,因此人们过去曾称之为‘伊丽莎白病’”[25]。应对这一精神疾病的治疗中心纷纷成立,但根治的唯一方法却是“在9月逃到意大利,并至少在那里呆上半年”[26]。

《威尼斯商人》插图:鲍西娅与巴塞尼奥

如果说威尼斯的温暖气候令深陷严寒之灾的伦敦观众心生向往,那么,爱屋及乌,温情脉脉、优雅时尚、兼具世俗功利之心及超然道德标准的巴塞尼奥最终获得鲍西娅的芳心,也就成为必然。这样的安排符合观众的欣赏口味及心理预期,容易引起他们的情感共鸣[27]。实际上,鲍西娅早就对巴塞尼奥心仪已久。在不愠不火地惩罚并打发掉两位重量级的求婚者之后,她终于不顾矜持,敞开心扉向对方倾诉:“我心里仿佛有一种什么感觉——可是那不是爱情——告诉我我不愿失去您,您一定也知道,嫌憎是不会向人说这种话的。一个女孩儿家本来不该信口说话。”(MV 3.2.4-8))意识流般的表白、跳跃的逻辑、情到真时的语无伦次,鲍西娅炽热的感情跃然纸上。最后,当巴塞尼奥在金盒、银盒和铅盒这三个答案之间踯躅、一筹莫展时,鲍西娅果断出手,唤伶人即兴奏乐一曲:

告诉我爱情生长在何方?

是在脑海里,还是在心房?

它怎样发生?它怎样成长?

回答我,回答我。

爱情的火在眼睛里点亮,

凝视是爱情生活的滋养,

它的摇篮便是它的坟堂。

让我们把爱的丧钟鸣响。(MV 3.2.63-70)

当时英国国民平均寿命不到30岁,婴儿死亡率很高,伦敦的贫穷地区只有一半的儿童能活过15岁。莎士比亚诞生的1564年,瘟疫在斯特拉福德肆虐,半年内夺走两百多条性命。莎士比亚共有七位兄弟姊妹,其中三位夭折。[28] “坟墓”、“摇篮”及“丧钟”等意象隐喻了因气候、饥馑和瘟疫而造成的高死亡率。这首歌贬低感官,表达清晰,不少词(bred,head,fed)和lead押韵,向巴塞尼奥发出明确信号,叫他选中铅盒。如此看来,鲍西娅行事的确巧妙,她利用看似限制的习俗把握自己的命运,虽违背了对父亲的忠诚,但维持住了表面的忠诚形式,或者说既坚持传统又避免成为传统的牺牲品。[29] 可以说,鲍西娅的婚姻名义上由父亲包办,受父亲节制,实际上由自己选择。她利用传统来满足自己的需求,而不是沦为抽象道德义务的牺牲品。从时代的角度看,包办婚制的土壤中正孕育着鲍西亚所代表的自由恋爱。通过童话般的鲍西娅挑匣择婿情节,莎士比亚巧妙反映出小冰期生态语境下在婚姻问题上传统与个人之间的一种冲突、妥协、交汇并存的复杂动态过程。

早在古希伯来时期,《旧约·出埃及记》的“十诫”中的第七诫便是“不可奸淫”。当时的法律允许将犯有婚外奸淫罪的男女用石头砸死。《希伯来书》也说:“苟合行淫的人,神必要审判。”后来欧洲基督教国家的法律沿袭下来的就是《希伯来书》的法则,案犯若涉及通奸,则一律被重判为死刑。即使国王犯下此罪,也会受到教会处罚。[30]一句话,“耶稣的教导和新约的言说中有关婚姻的态度影响了整个西方人”[31]。在伊丽莎白时代,社会也试图以各种方式,通过习俗、道德、法律、宗教、父权、教育等手段防止女子婚前失去贞操,但小酒馆这类大众场所的兴起再加上人口的大量流动,使得中世纪的禁欲观渐渐失去了坚守的阵地。马丁·英格拉姆考察英格兰南部一座教堂审讯笔录时发现,散布村镇的客栈或酒馆是诱发已婚妇女出轨的罪魁祸首。[32] G.R.奎夫仔细查阅了萨默赛特十七世纪法庭记录后也得出类似的结论:“绝大多数涉及非法性行为的案件都与麦酒馆或客栈的纵酒狂欢有关。”(Alcohol: 88)

公元1582年隆冬腊月某日,不等教堂结婚公示期结束,年仅18岁的莎士比亚就与比自己整整大八岁的农场主女儿安妮·哈瑟维匆忙步入洞房。资料显示,新娘此时已身怀六甲。[33] 这里需要提醒读者注意的是,莎士比亚奉子成婚在当时并非个案。据奥格尔和布拉穆勒研究,伊丽莎白时期竟然有多达三分之一的新娘挺着肚子走进婚礼仪式的殿堂。[34] 那么,究竟为什么会出现这种屡见不鲜的现象呢?奎夫发现,至少有10%的未婚先孕女子承认这都是酒精惹的祸(see Alcohol: 85)。而林恩·马丁则指出,这主要是因为男人为了引诱女子上钩,信口乱开结婚空头支票的缘故:“当某男口头允诺将来会娶某女为妻之后,便可与之发生肉体关系,这使假意的婚誓成为诱奸女人的最有效方式。”(Alcohol: 86)不过,格林布拉特持不同意见,认为假如一对未婚男女在私订终身时使用的是现在时态的“我现在娶你”而非将来时态“我要娶你”,随即两人行周公之礼,那么按照习俗他们就算是建立了实质有效的夫妻关系;此外,在注重实效的伊丽莎白人眼里,正式婚礼反倒成为“表面上的仪式”,往往主要着眼于新娘的嫁妆。[35]

伊丽莎白时期的婚礼

莎士比亚在多部作品里对奉子成婚或者婚外情等非正常男女关系也多有着墨。奥菲利亚最后很有可能是带着身孕投水自尽的,姑且以她发疯后随口哼出的小曲为证:“你曾答应婚娶,然后再同枕席;谁料如今被你欺诈,懊悔万千无及!”(Ham 4.5.61-64)在《一报还一报》中,婚前性行为被戏称为“禁河里摸鱼”,少年绅士克劳狄奥则坦白和女友朱丽叶偷食了禁果:“秘密的交欢,在朱丽叶身上留下了无法遮掩的痕迹。”(MM 1.2.130-32)李尔王最后也以君主身份宣布一笔勾销葛罗斯特伯爵当年欠下的风流孽债:“你犯的是什么案子?奸淫吗?你不用死;为了奸淫而犯死罪!不,小鸟儿都在干那把戏,金苍蝇当着我的面也会公然交尾哩。让交尾兴旺发达吧。”(KL 4.6.109-112)

的确,与千里冰封、万里雪飘的严寒气候不同,曾经固若磐石的传统性观念在伊丽莎白时代正慢慢消融。《李尔王》的头一幕,便是葛罗斯特向同僚肯特伯爵引荐自己的私生子埃德蒙:“他[埃德蒙]的出生要归我负责;我常常不得不红着脸承认他,现在惯了,也就脸皮厚了……这小子的母亲没有嫁人就大了肚子生下他来。”(KL 1.1.8-10)紧接着,他又以近乎轻亵的口吻问朋友:“您想这应该不应该?”(Do you smell a fault?)(KL 1.1.14-15)葛罗斯特似乎很享受这段经历,丝毫不顾埃德蒙在场可能产生的尴尬,大言不惭道:“这畜生虽然不等召唤就自己莽莽撞撞来到这世上,可是他的母亲是个迷人的东西,我们在制造他的时候,曾经有过一场销魂的游戏。”(KL 1.1.19-22)葛罗斯特所使用的fault是个双关词,表示“错误”和“女性器官”。这个看似不起眼的简单问句启动了全剧中的一系列丰富的女性器官意象,使饮食男女成为串联《李尔王》戏剧情节的一个隐形线索。[36]

如果说婚外恋在以葛罗斯特为代表的年长一代人中尚可能被视做“错误”,那么它对以埃德蒙、高纳里尔和里根等人为首的新生代而言就再也不会构成任何道德障碍了。婚外情,在他们心中,几乎等同于天性的追求。私生子埃德蒙反诘世人:“难道在天性热烈的偷情里生下的孩子,倒不及拥有一个毫无欢趣的老婆,在半睡半醒之间制造出来的那一批蠢货?”(KL 1.2.11-15)埃德蒙是一个马基雅维利式的人物,他蔑视习俗,膜拜“大自然”或者“天性”女神,甘心为之“尽职效劳”。为了得到财富、土地乃至江山社稷,他脚踩两只船,同时对奥本尼公爵夫人(高纳里尔)及康华尔公爵夫人(里根)大献殷勤,深得主子欢心。而高纳里尔和里根这一对姊妹,也全然不顾自己的已婚状态或贵族身份,为了埃德蒙,争风吃醋乃至痛下毒手,丝毫不念手足之情。在他们的世界里,传统婚姻家庭价值观早已荡然无存。伦敦大学英语教授B.J.索科尔与玛丽·索科尔概括道,在莎士比亚戏剧作品中,“非正统的婚姻形式是一个自然过程,很少受时间或任何传统束缚”[37]。

知名考古学家布莱恩·费根指出:“人类与自然环境及短期气候变迁的关系一直处在一个复杂的变化过程之中。忽视了这一点,就等于忽略了人类活动的动态背景。”(Little: xv)对二十一世纪而言,小冰期早已成为模糊不清的记忆,这一时期的气候变化更是鲜为人知,然而它“绝不仅仅是历史事件发生的背景,而是对收获、生存危机、经济、政治和社会变革等复杂平衡产生决定性影响的重要因素”(Little: 59)。通过梳理莎士比亚戏剧作品,可以看出,小冰期对伊丽莎白时期的习俗、文化、婚姻等方方面面的确产生了一种类似多米诺骨牌的复杂连锁效应。或许莎士比亚的戏剧包涵着更复杂的主题、更多元的价值观念、更广阔的人生舞台,但天才的诞生最终要扎根社会历史语境,解读天才也要从分析其生活的环境入手。莎士比亚戏剧作品中俯拾皆是的狂风、暴雨、寒冷、饥馑、酗酒、私生子及婚外情描写,绝非仅仅是为吸引观众而随意而为的突发奇想,而是深深根植于坚实的现实生态基础。

英格兰中部气温变化图(1000-2000年)

[1] 关于小冰期的起止日期及其引发的确切气候现象,科学界目前仍存争议。绝大多数专家认为小冰期发生在1300年前后到1850年之间,其他学者则把时间限定在十六世纪晚期至十九世纪中期。全球范围内同期出现的极寒期(1590-1610)约20年,与莎士比亚的写作年代(1590-1613)大致吻合。需要指出的是,小冰期并非一直都是极寒天气,但极端寒冷和异常暴雨是其两大基本气候特征(see Brian Fagan, The Little Ice Age: How Climate Made History 1300-1850, New York: Basic Books, 2000, pp. 48-50. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著简称Little及引文出处页码,不再另注)。

[2] 以16世纪末的中国为例:中国气候在1580年也进入小冰期,有历史学者认为,气候变化是明朝末年饥荒连年、农民叛乱叠起并导致明王朝最终灭亡的原因之一(see Little:50)。

[3] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2301829/was-shakespeare-tax-dodger-Bard-ruthless-businessman-exploited-famine-faced-jail-cheating-revenue.html

4] 沃尔夫刚·贝林格《气候的文明史:从冰川时代到全球变暖》,史军译,社会科学文献出版社,2012年,第107页(see also H. H. Lamb, Climate, History, and the Modern World, New York: Routledge, 1995, pp. 230-231)。

[5] See Brian Parker, ed., The Oxford Shakespeare: The Tragedy of Coriolanus, Oxford: Oxford University Press, 2008, p. 6.

[6] 莎士比亚《科利奥兰纳斯》,收入《莎士比亚全集》第五卷,朱生豪等译,人民文学出版社,2010年,第333-338页。除特别说明外,本文莎士比亚作品的汉译均出自该译本,后文引文只随文标出剧名英文缩略语(依据David Crystal and Ben Crystal, Shakespeare’s Words: A Glossary & Language Companion, New York: Penguin Group, 2002, p. xv),幕次、场次、行次则以诺顿版《莎士比亚全集》(Stephen Greenblatt, et al. eds., The Norton Shakespeare, New York: W. W. Norton, 1997)为准,不再另注。

[7] 在普鲁塔克原文中,饥馑由平民脱离运动导致的废耕及战时交通运输不便这两个因素造成,与天气无关(see Arthur Hugh Clough, et al. eds., Plutarch: The Lives of the Noble Grecians and Romans, trans. John Dryden, New York: Modern Library, 1932, p. 270), 而莎士比亚却在戏中添加了一些形容寒冷的词语表达,从而给该剧抹上一层小冰期的时代色彩。

[8] See Brian Parker, ed., The Oxford Shakespeare: The Tragedy of Coriolanus, p. 5.

[9] 啤酒的普及也与啤酒制作技术的改进有关。中世纪英国的啤酒不加酒花,由发酵的麦芽、水和香料制作而成,这种酒被称为“麦芽酒”(ale)。英国于十六世纪初引进啤酒花,加了啤酒花的酒被称为“beer”,是近现代意义上的啤酒。啤酒花使麦芽的出酒率大大提高,啤酒的价格因而大大下跌,啤酒成为普通人,包括雇佣工人,都享受得起的大众消费品(详见向荣《啤酒馆问题与近代早期英国文化和价值观念的冲突》,载《世界历史》2005年第5期,第23-32页)。

[10] 酒馆取代教堂成为社交中心也与当时的宗教改革运动有关,宗教改革人士明令禁止原先在教堂举行的公共麦酒日、守夜及狂欢等娱乐活动,并用栅栏把教堂圈围起来,以示神圣与有别于世俗(see Paul Griffiths, Youth and Authority: Formative Experiences in England, 1560-1640, Oxford: Clarendon Press, 1996, p. 188)。

[11] See Stephen Greenblatt, Will in the World, How Shakespeare Became Shakespeare, New York: W. W. Norton, 2004, p. 200. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词及引文出处页码,不再另注。

[12] See Paul Reiter,“From Shakespeare to Defoe: Malaria in England in the Little Ice Age”, in Emerging Infectious Diseases, 6(2000), pp. 1-11. 据笔者统计,莎士比亚在多达12部的作品中都提及了这一疾病。出现“疟疾”一词的作品具体是:戏剧《亨利四世上篇》(3.1.66)、(4.1..113);《亨利八世》(1.1.4);《裘里斯·凯撒》(2.2.113);《约翰王》(3.4.85);《李尔王》(4.6.90);《理查二世》(2.1.116);《麦克白》(5.5.4);《威尼斯商人》(1.1.23);《暴风雨》(2.2.38)、(2.2.44)、(2.2.62);《雅典的泰门》(4.3.136);《特洛伊罗斯与克瑞西达》(3.3.233);长诗《维纳斯及阿多尼斯》(739)。

[13] Paul Reiter,“From Shakespeare to Defoe: Malaria in England in the Little Ice Age”, p. 3.

[14] See Richard Wilson,“Observations on English Bodies: Licensing Maternity in Shakespeare’s Late Plays”, in Richard Burt and John Michael Archer, eds., Enclosure Acts: Sexuality, Property, and Culture in Early ModernEngland, New York: Cornell University Press, 1994, p. 121.

[15] 莎士比亚《亨利四世下篇》,收入《莎士比亚全集》第四卷,朱生豪等译,译林出版社,1998年,第181页。本文《亨利四世下篇》中的引文均出自该译本。

[16] See Tim Unwin, Wine and the Vine: An Historical Geography of Viticulture and the Wine Trade, London: Routledge, 1996, p. 222.

[17] Stefan K. Estreicher, Wine: From Neolithic Times to the 21st Century, New York: Algora, 2006, p. 1.

[18] 笔者推算,当时的啤酒消耗量惊人,人均每天一瓶(see also Stephen Greenblatt, et al. eds., The Norton Shakespeare, p. 3)。

[19] James Boswell, The Life of Samuel Johnson, LLD: Including a Journal of His Tour to the Hebrides, London: Derby & Jackson, 1858, p. 305.

[20] Philip Stubbs, “Anatomy of the Abuses in England in Shakespeare’s Youth”, in New Shakespeare Society, 1877, p. 107.

[21] Johann P. Sommerville, ed., King James VI and I: Political Writings,Cambridge: Cambridge University Press, 1994, pp. 224-225.

[22] 莎士比亚父亲自1556年起任镇啤酒品鉴员,他被描绘成一个“满面红光的老头”,极有可能是酗酒的缘故(see Will: 67)。

[23] See Allan Bloom, Shakespeare’s Politics, New York: Basic Books, 1964, p. 25.

[24] See Allan Bloom, Shakespeare’s Politics, p. 25.

[25] 沃尔夫刚·贝林格《气候的文明史:从冰川时代到全球变暖》,第138页。

[26] 沃尔夫刚·贝林格《气候的文明史:从冰川时代到全球变暖》,第136页。

[27] 对婚姻抱着经济目的在当时应该是一种通行的观念。当时有句谚语叫:“He who marries for love and no money,hath good nights but sorry days.”(David Cressey, Birth, Marriage, and Death: Ritual, Religion, and the Life-Cycle in Tudor and Stuart England, Oxford: Oxford University Press, 1997, p. 261)

[28] See Stanley Wells, The Cambridge Companion to Shakespeare Studies, Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2007, p. 1.

[29] See Allan Bloom, Shakespeare’s Politics, p. 26.

[30] 1094年,法国国王腓力一世因为与安茹伯爵夫人长期未婚同居,被里昂大主教下令开除教籍(see Frank Barlow, The Feudal Kingdom of England, 1042-1216, London: Longmans, 1955, p. 167)。

[31] Vern L. Buongh, et al. eds., The Subordinated Sex: A History of Attitudes Toward Women, Athens: University of Georgia Press, 1973, p. 89.

[32] See A. Lynn Martin, Alcohol, Sex, and Gender in Late Medieval and Early Modern Europe, New York: Palgrave, 2001, p. 88. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称首词及引文出处页码,不再另注。

[33] See Stanley Wells, The Cambridge Companion to Shakespeare Studies, pp. 4-5.

[34] See Stephen Orgel and A. R. Braunmuller, eds., The Complete Pelican Shakespeare, New York: Penguin Group, 2002, p. xlvi;另一说是五分之一(see Martin Ingram, Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570-1640, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 219)。

[35] See Stephen Greenblatt, et al. eds., The Norton Shakespeare, p. 2034.

[36] See R. A. Foakes, The Arden Shakespeare: King Lear(2nd Series), Beijing: China Renmin University Press, 2008,p. 158.

[37] B. J. Sokol and Mary Sokol, Shakespeare, Law and Marriage, New York: Cambridge University Press, 2003, p. 102.

全文完

原载于《外国文学评论》2014年第3期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注