大内隆雄的翻译

编者按

二十世纪三十到四十年代,大内隆雄致力于翻译中国东北地区作家的小说,译作数量大,但质量粗,误读、误译频繁。大内有着人道主义的左翼思想背景,对当时的中国现实和文化有相当的了解,对东北的中国作家有一定的理解和同情;但他并不反对殖民统治本身,超越不了其殖民统治阶级的立场。他是原作品和原作者的理解者,同时又是居高临下的解读者和要求者;他是日本殖民统治政策的批评者,同时又是“民族协和”的支持者。

作者简介

梅定娥,女,博士,南京邮电大学副教授。

大内隆雄原名山口慎一,1907年出生于日本福冈县,1921年来到中国东北。1925年3月,他毕业于长春商业学校,并习得汉语。同年4月至1929年3月,他就读于上海东亚同文书院商务科,并结识田汉、郭沫若、郁达夫[1]等中国文人。毕业后,大内回长春就职于南满洲铁道株式会社。

在东亚同文书院,大内对上海、华南、滇、越南线进行了调查,1936年结集出版《支那研究论稿政治经济篇》和《支那满洲年表1930-1935》,另外还著有《支那革命论文集》、《东亚新文化的构想》,可见他对当时的中国社会和文化有相当的了解。

田汉、郁达夫

1932年,大内隆雄主编《满洲评论》(日文)杂志,同年因左翼嫌疑遭检举被押回东京。1935年,他重回中国东北,先后任新京日日新闻社社论部长、满洲映画协会娱民映画部科长、大同剧团文艺部长、满洲杂志社主编、满洲国编译馆负责人等职。

1936年以后,大内关注中国东北文坛的发展,并做了大量的译介工作,编有《满洲文学二十年》(长春国民画报社,1944),译有《原野——满人作家小说集》(日本三和书房,1939),《蒲公英——满人作家小说集》(第2辑)(日本三和书房,1940)和《平沙》(日本中央公论社,1940)等。

《满洲文学二十年》

大内翻译的社会背景

1937年6月,近卫文麿第一次组阁,7月发生卢沟桥事变。1938年,近卫内阁发布《国家总动员法案》,企图使侵华战争速战速决。同年11月,该内阁又抛出《东亚新秩序建设声明》,提出日、满、华“善邻友好”、“共同防共”、“经济提携”三原则,妄图以防共、对抗英美帝国主义的名义分裂中国,瓦解中国的抗日统一战线。随着1940年3月汪精卫南京傀儡政权的建立,日本一些政客和“浪漫”文化人似乎看到了“东亚新秩序”的“曙光”。

表面独立的“满洲国”实为日本的殖民地,其统治政策随着日本本土政局的变化而调整。1940年1月,日本民生部在厚生司设立文化科,“指导帮助满洲文化运动,日满文人交流,指导电影制作,文化古迹调查,助成优良文化团体,积极推行文化行政”[2]。为了从文化上分裂中国,他们推行所谓的文化运动,一方面强调“满洲国”的独特性(如东北的中国人,不论民族统被称为“满人”或“满系”,汉语被称为“满语”),另一方面又强调“日满”一体,加强日本文化对满洲的渗透,企图从文化上同化东北。

在民生部的支援下,满日文化协会成为文化运动的先锋。1938年,该协会开始出版百科全书式的“东方国民文库”。该文库分日、汉两个版本,在汉语文学书籍方面,除了古文作品(如罗振玉编《清文雅正》、《杜诗授读》等)外,还有新文学作品和日本文学作品的翻译(如小松所著长篇小说《无花的蔷薇》、古丁所译夏目漱石《心》等[3]),以彰显文化上的革新。满日文化协会网罗各地中、日作家,通过1937年成立的满洲文话会对“满洲”文学进行扶植和控制,并资助“艺文志事务会”等文学团体。由于创作环境的相对宽松,较之1936年以前的沉寂,从1937年到1942年,《艺文志》、《文选》、《学艺》、《作风》等文学杂志相继创刊,涌现出一批优秀的作家和作品。但是,1940年10月以后,随着日本本土法西斯体制的建立,“满洲国”文化主管部门从民生部变为国务院总务厅弘报处(武藤富男为处长),特别是1941年3月《艺文指导要纲》出台后,中国作家受到更加严密的监视和控制,创作活动无法再继续,上述杂志最多发行到第三期即停刊。

《人和人们》,小松著

伪满洲国还积极向宗主国日本和其控制下的华北、华东等地进行“民族协和”的宣传。在日本本土出版的文学单行本除了上述大内隆雄的翻译作品外,还有日本作家创作的《庙会——满洲作家九人集》(东京竹村书房,1940)、《满洲短篇小说集》(满洲有裵阁,1942)以及收录了中国作家作品的《满洲各民族创作选集》第一卷(东京创元社,1942)、第二卷(东京创元社,1944)等等。1940年4月,“以满洲文化向上及日满华三国文化交流为目的”[4]的满洲翻译家协会成立(同年6月改名为满洲编译研究会),日系和“满系”的负责人分别为大内隆雄和中国作家古丁。大内隆雄的翻译可看成是响应伪满当局文化运动的具体行为。

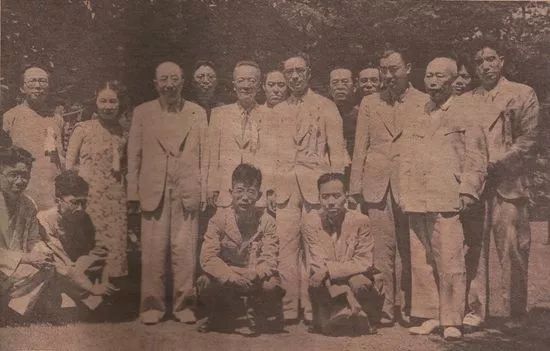

第二届大东亚文学者代表大会合影

大内的翻译特色

1940年10月,随着日本国内“大政翼赞会”的成立,满洲文话会被改组,大内隆雄从常务委员变为文艺部委员。大内颇通汉语,与“满人”作家接触频繁,是满洲翻译汉语文学作品最多、也是唯一出版过翻译单行本的日本人。下面以大内所译古丁小说《原野》为例,考察其翻译特点。

古丁的中篇小说《原野》叙述的是东京大学法学学士钱经邦回到故乡后发生的一连串事件。土财主出身的祖父钱财神因小妾“笤帚星”与人私奔,自暴自弃败光了全部家财;曾留学美国的父亲钱科长整日只以吸食鸦片为乐;经邦厌恶父母之命的结发之妻,与上司魏局长之女玉珍相恋却终又分手;魏局长从不表达个人意见,每日只顾“养生”。小说塑造了一群生活于原野、对他人和社会没有任何益处、犹如失掉了咸味的盐一样颓废没落的中国人形象。但魏局长等人的性格是“满洲国”殖民傀儡官吏体制的产物,因此小说实际隐藏着一条反帝的深层主题。

大内隆雄的汉语水平相当不错,这从他对“翻天覆地”这个成语的处理可见一斑。小说中“[钱财神]一上火可就翻天覆地”[5]被译为“若火点燃就成翻天覆地的大事”[6]);“上屋怎么了?闹的翻天覆地”(《明》:9),被译为“闹得很厉害”(《原》:16),这些都非常贴切。此外,“满城风雨”一般指广为人知被人议论,“闹的满城风雨,简直不像话”(《明》:21),大内译成“很多人都知道了,很没脸面”(《原》:55),这也是恰当的;又把“最近又听说跟魏局长的小姐弄的不三不四”(《明》:28)中的“不三不四”译成“做了些风评不好的事”(《原》:78-79),理解也很到位。

《艺文志》别辑——《小说家》

但是,他的翻译中同样存在许多与原作不符的诠释,有些甚至是明显的误读。比如,“赵月君的青衣唱的不含糊罢”(《明》:26)中的“不含糊”(很棒、不错),被译成了“唱得很清楚”(《原》:70);“那老没牙的更官,眼瞅就下不来炕”(《明》:28)中的“眼瞅”(很快),译成了“老眼昏花,不久就不行了”(《原》:78);“笤帚星是能扫光荡尽”(《明》:11)中的“扫光荡尽”(败尽家产之意)解读成了“把光全扫出去”(《原》:22);“全部是老来好胜”(《明》:17)译成“万事都很顺利”(《原》:43)等等。

《欧阳家的人们》,爵青著,大内隆雄译

以上被误译的词汇基本都是口语、俗语、方言或者习惯用法,可见大内隆雄对东北方言非常生疏。这类误译也严重影响读者对句子的理解:比如,“又是什么‘我活是你钱家的人死是你钱家的鬼’啦”(《明》:10),这是女佣转述“笤帚星”威逼钱财神时的话。小妾藏起心中的不满,假意遵从礼教主张自己身份的正当性,使对方自觉理亏而达到自己的目的。这句话使一个被压迫被侮辱而又心理曲折、狡猾刁钻的女性形象跃然纸上,但大内译成“我生是你钱家的人,死后要成钱家的幽灵”(《原》:21),令“笤帚星”成了一个怨恨钱家并准备死后复仇的直率女性,不符合原著人物性格。

“四书呢,能倒背,但不知道是一字一字往前背,还是一章一章往前背,总之,这都不关紧要,因为能倒背四书就足以证明人家的‘四书底儿’了。”(《明》:14)在旧式教育中,背诵非常重要,能倒背,说明此人用功之深;但随着时代的变化,彼时的优点此时已成无用长物,一味强调只能成为笑谈。所以该句体现了作者对旧式知识分子的嘲弄和批判,而且,正因为是“倒背”,才存在以字、句、还是章节为单位倒背的疑问。大内译成:“四书能背诵。但是不知道是一个字一个字地背呢还是一句一句地背,还是一章一章地背。这个其实都不太重要,关键是能背诵四书就证明了他是四书的儿子了。”(《原》:32)首先,“倒背”这个富有中国文化传统意涵的概念没有被译出,这就使文中对字、句、章的背诵方式的疑问显得莫名其妙。其次,“四书的底儿”译成了“四书的儿子”,显然大内只知道“底”同“的”,表示所属关系,而不知“底儿”的本义是“底子”、“基础”。这种误译也反映了译者对中国传统文化的陌生。

“我就把我这条老命跟你拼了罢!”(《明》:17)这是“笤帚星”跟人私奔后钱财神老妻对钱财神说的话,被译成了“我就像是在为你磨损着我的一生啊!”(《原》:43)。原文是在“夫为妻纲”的中国旧式家庭中妻子无法说服丈夫的情况下以死相逼迫使对方让步的话语,而译文却是妻子对丈夫诉说自己的委屈和自我牺牲,有着自我意识的觉醒,这显然不符合没受过教育、农村出身的钱太奶奶的性格。也许译者无法准确理解“拼命”一词的文化含义,以自己之口为钱太奶奶做了代言,但无论如何,都可见大内把钱太奶奶归化成了日本近代家庭的女性形象,有意无意中表露出了“满洲国”=边境、日本=中心的殖民主义思想。

大内翻译中还多次出现省略句子的现象。比如“话说钱科长仰在红漆的太师椅上,嘴里嚼着槟榔,一劲格格地打饱嗝,却没忘了钳猪毛似地一下一下拽那鼻头下的日本髭”(《明》:7) ,这句话形象地描述了饱食终日无所事事追求享乐的钱科长的丑陋,当这样的钱科长在佃户面前诉说自己家庭经济如何困难以拒绝减租时,就让人感到他的阴险狡诈和可厌可恨,映衬了小说“失了咸味的盐”的主题。但是,译文中“一劲格格地打饱嗝”一句消失了,这不仅使钱科长少了一个动作,而且在很大程度上淡化了人物的性格,甚至一定程度上弱化了小说主题。

由大内隆雄译为日文的《风土》

又比如,“经邦也在那分明没有洋火的洋服口袋里裤兜里左翻右摸掏出来一根黑头洋火,却没法划着,只是在桌角上顿了顿烟卷,叼在嘴上”(《明》:10),这是有点心猿意马的钱经邦在听女佣讲“笤帚星”的事时的一系列动作。经邦对“笤帚星”感兴趣,但她是他的“奶奶”。听着听着,他内心既不安又兴奋,但怕被女佣看穿,因而想通过吸烟来掩饰,却又无法点着火。经邦是个内心有几分不安分和某种程度的虚伪的人,是一个想反抗礼教却又不得不向礼教低头的软弱青年,上述这些动作跟他的性格非常契合。但译文却成了“经邦把明知道没有火柴的衣服的口袋翻了出来还是没找着,没办法只好把烟卷放在桌上,歪着嘴”(《原》:21)。“一根黑头洋火”在译文中消失了,动作也简略了,且歪嘴的动作难以解释。这样一来,经邦细微而复杂的心理变化就难以体现,人物性格因此显得平面而不够丰满。

《乡愁》,梁山丁著

这些句子的省略,或损害了小说人物的性格,或淡化了原作的艺术感染力,或弱化了作品的主题,使得大内的翻译大打折扣。不过,大内翻译中也有有意识的省略。在翻译山丁的长篇小说《绿色的谷》时,大内省略了“它以怪兽的吼叫震碎了这世界的春梦,谁都知道,使这世界繁荣的脉管,便是一年比一年更年青更喜悦的火车,它从这里带走千万吨土地上收获的成果和发掘出來的宝藏,回头捎来‘亲善’、‘合作’、‘共荣’、‘携手’……”[7]这一段,代之以长达好几行的符号“·”。“·”或“×”是二十世纪三十年代日本左翼作家用来隐蔽政治敏感内容以逃避政府检查的符号,即所谓的“伏字”。上述这段文字不但暗示了“亲善”、“合作”、“共荣”、“携手”的虚伪和欺骗,更揭示了日本帝国主义侵略中国的实质,是明显的反日言论。这段文字在《大同报》连载时虽逃过检查,但在出版单行本时却遭“扯页”处理。大内隆雄在此使用“伏字”,是出于对中国作家感情的理解还是基于左翼文化人的惺惺相惜,或另有意图,我们不得而知,但它客观上确实起到了保护原作者的作用。对此,上世纪90年代山丁还亲口告诉日本研究者铃木贞美,他对大内隆雄心存感激。但是《原野》中没有明显的反日言论,其省略不属此类。

左起任震英,罗烽,塞克,萧军,姜椿芳,梁山丁

殖民统治的一员

大内隆雄有着人道主义的思想基础,对中国社会和中国左翼文化人有一定的了解。在题为《大陆生活者的反省》这篇文章里,大内隆雄说自己15岁经朝鲜半岛来到满洲时,“一心想和生活于这个大陆的人们成为朋友。那时的自己是一个幼小的人道主义者,受到了当时日本流行的人道主义思想的影响”,而“要成为朋友就必须知道对方理解对方”[8]。但与此同时,他任职于文化机构,活跃于各文化团体,参与了日本帝国主义对中国东北的侵略。

《中国札记》,大内隆雄著,1958年

在日本帝国主义的严密监视和控制下,东北的文学活动本身是非常危险的,如上述《绿色的谷》中比较明显的反日描写,轻则通不过检查,重则危及作者生命,所以中国作家大多敢怒不敢言,最多只能如《原野》一样,通过描写礼教和帝国主义双重压迫下的东北民众痛苦生活的黑暗现实,曲折、隐晦地表达自己的不满。而有着相同背景、同被当局监视的大内隆雄某种程度上了解中国作家的这种处境和心理状态,甚至有“同命相怜”之感。

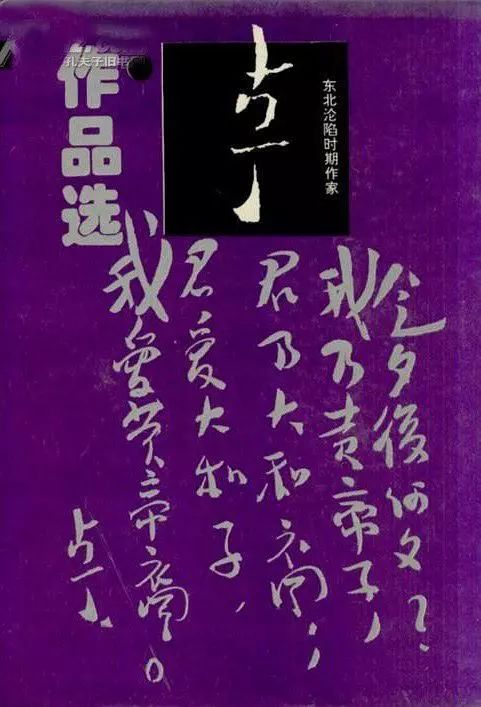

《古丁作品选》

伪满当局要求中国作家创作建设“王道乐土”、“民族协和”的“罗曼”作品,描写“满人”青年的明朗和热情,充当殖民统治的吹鼓手,而中国作家却一味描写黑暗现实,这当然引起他们的不满,所以,日文版单行本《原野》出版后,满洲文话会新京支部立即召开了主要由日本人参加的“原野批判座谈会”。首先被批判的自然就是集子中各个作品主题和内容的阴暗,有些人甚至说作家是在否定社会和人生,也有人把它归结为“满人”作家的气质和性格的懦弱。对此,大内隆雄反驳说,主题、内容、题材等的阴暗是“来源于满洲政治、经济方面的一种沉重感。知识分子感觉到这一点后把它写出来了,这并不能说明作家自身很懦弱”[9]。大内隆雄的这番话合情合理,而且,他的代言比“满人”自己的辩解更有说服力。如此,在日本人的世界,大内隆雄俨然成了“满系”文学的代言人,各报刊纷纷向他约稿,“满系”作家稿件也由他斡旋。

但是,《原野》的翻译也暴露了大内隆雄不懂东北民众的口语习惯,更不懂包括诸多民俗和民间常识在内的中国传统文化。他虽然在长春和上海学到了标准的汉语,接触到了当时活跃的作家,甚至对华南等地做过实地调查,对当时的中国社会有相当的了解,但他还是对中国巨大的地域性差异和深厚的历史文化积淀缺乏理解。况且“满洲国”乃伪满政权和日本帝国主义的乌合之地,民众思想的曲折和强韧岂是他一个东亚同文书院毕业生所能洞悉,可他本人似乎并没有意识到这一点,因为没有任何迹象表明他曾为克服这些问题做过努力。

与他相比,中国作家古丁在1940年翻译武者小路实笃的《井原西鹤》时,对一些日本专有名词或日本独有文化现象都做了详细的注解,显示出译者力求准确传达原著、原语文化信息的诸多努力。大内隆雄和古丁同属编译研究会的成员,他们的翻译风格却大不相同。大内译文中存在与原文意思相去甚远的解读,其差异的原因又并非为了接近或迎合日本文化,这些差异产生的根源只能解释为译者对原语言和文化背景知识的缺乏和翻译态度的不严谨。

小路实笃像

大内隆雄另有职业,不靠稿费生活。在翻译《原野》的阶段,满日文化协会等机构也未曾向他提供资金援助。他之所以在短时间内翻译大量汉语作品,更大程度上是源自他在上海时期所培养的对中国文学的感情(实际上,在此期间他还翻译了张天翼等关内作家的诸多作品),还有介绍它们的热情和使命感。但是,大内虽然理解中国作家的处境和作品内容的“阴暗”,但缺少对原作者作为作家、原作品作为文学艺术的必要尊重。换句话说,大内只是想通过文学作品来介绍“满人”的生活和思想,对他来说,这些作品作为艺术作品的价值远远低于作为社会文化材料的价值,它们不过是他对“满人”文化进行的又一种调查。

满洲只有被召唤成一个落后愚昧的蛮荒之地,才能凸显殖民统治的正当性和必要性。把满洲文学从关内母体中割裂开来,它就成了没有历史渊源的存在,就需要“先进”民族日本的指导和教育。只有“满人”青年对日本殖民统治充满向往和热情,才能体现殖民统治的“伟大”和“救赎”。《原野》虽然引起了一定的反响,但它与殖民者所召唤的形象并不一致,所以遭到批判。这既是殖民统治的政治需要,也是殖民者对被殖民者的居高临下的心理态势使然。随着“日满一体化”的推进,日本作家和“满系”作家的“交流”随之增加,不论是在满洲还是在日本,都召开了各种各样的座谈会,但是,这些座谈会无一例外从头到尾都是日本人在高谈阔论,“满系”作家成了被询问的对象,向宗主国提供殖民地的生动材料。他们满足日本作家的好奇心,或者聆听日本作家的“指导”,始终没有发言的主动权,也没有得到日本同行的平等对待和应有尊重。

小路实笃手迹

日本文坛以一种猎奇的眼光解读“满人”作品,从中寻找与他们定义的殖民地形象相符合的落后野蛮的“土人”的生活方式和习惯,以满足其殖民者居高临下的虚荣心,对此,“满人”作家非常反感。在日文版《平沙》的“序”中,古丁说:“虽说是一个土民写的东西,但并不希望人们以猎奇的眼光来看它……若用猎奇的眼光来读就与作者的意图相距甚远。”[10]可见,不管“日满”如何“一体”,“亲邦”日本始终不会把“满人”当做平等的人民,他们之间永远存在巨大的鸿沟。大内隆雄虽然一定程度上理解“满人”作家和作品,但他同样跨越不了那条鸿沟,他同样有着指导者的姿态和居高临下的眼光。正因为如此,他的翻译中才会存在那么多的误读和想当然。他的这种错误也招致了原作者的不满,“不太喜欢他把一个句子分割成几个小句子来译,不能够表现每个作家各自的特点,每个作家的东西都译成一样的,这是缺点”,“倒是一般常识性的东西、对我们来说是习以为常明明白白的东西反而被误译”。[11]

“满洲国”的政策表面与实质不同,具有很强的侵略性和欺骗性。“民族协和”表面主张日本领导下的各民族平等,实际上,不论在政治、经济、文化方面,还是在社会生活中,日本民族始终高高在上,处处体现着宗主国民族的优越感,而“满人”则处于被压迫、被奴役的地位。1938年起,伪满把日语作为“国语之一”在东北各地小学教授。太平洋战争期间,日语又从“国语之一”上升为“第一国语”,取代汉语成为东北各民族间唯一的共通语言;同时禁用民国政府当初颁布的注音符号,改用“满语假名”,使习得日语假名成为掌握汉语的前提。在出版界,汉语出版物少之又少。“满人”青年上班用日语,求知读日语,汉语离他们越来越远。

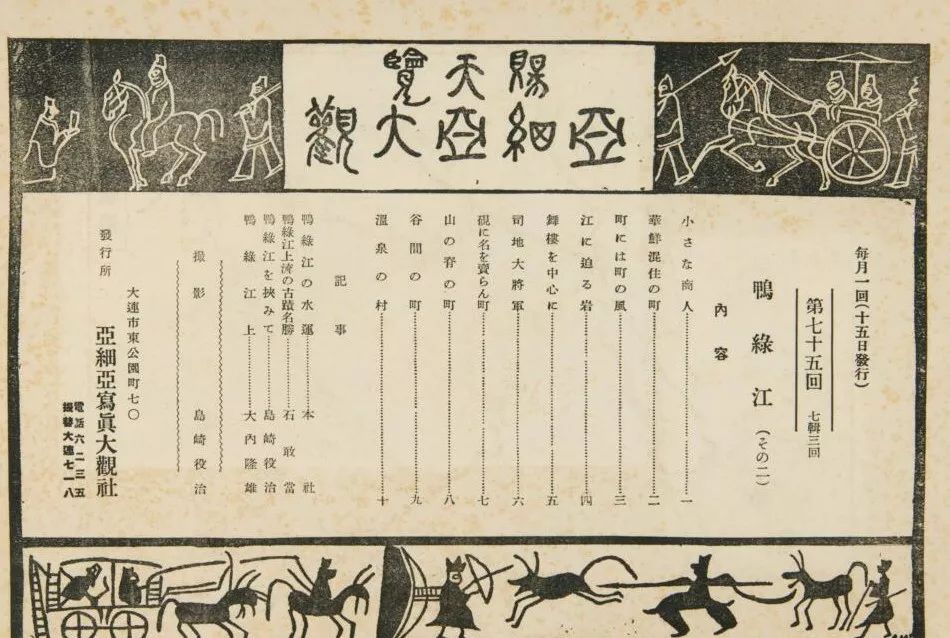

大内隆雄撰文《鸭绿江上》

针对前一种情况,有日本人撰文批评“少数”日本人的做法,号召他们做一个“模范民族”。而大内隆雄则从另一角度来批判殖民政策。在一篇题为《满洲文学的回顾》的文章中,大内说,很担心日本也如沙皇俄国一样,阻止少数民族的经济、社会和文化的发展,不允许他们设立教授本民族语言的学校和出版报纸,“如[日本]有那样的意图应该果断排斥。所要做的是吸收所有有利于后进民族发展的进步文化”[12]。这篇文章发表于1937年,正是“满洲国”政府推进文化建设运动如火如荼之时,大内的见解可谓冷静实际。对于当局的语言政策,大内认为,“满系”学日语,同时日系也该学汉语,这样才是真正的“民族协和”。他还身体力行,用汉语发表文章,并于1944年出版了汉语单行本《文艺谈丛》(艺文书房)。由此可见,大内批判的不是政策本身,而是政策实行的不完善。

“满洲国”诗刊《戎克》与《燕人街》

大内隆雄虽然理解“满人”作品中的阴暗面的描写,甚至为他们在日本人面前辩解,但这并不表明他赞成这种阴暗的现实主义。实际上,大内也翻译了符合当局要求的、表现明朗的“罗曼”的作品,如满洲“建国文艺一等赏当选作品”《春之复活》(李梦周著)。他自己笔下的世界也相当明朗。他用汉语写的《阳春花开时》[13]是部独幕剧,剧中主人公是生活于“新京”(长春)的一对兄妹。妹妹的恋人唐突然破产,要回乡下“从一文毫无的方面做新的出发”,“碎骨粉心,我要建设我的家了”,“以赤裸裸的出发点再开始往新建设途中走去”。哥哥受之启发,说“要转换人的头脑,人的思想……这是,现时局的要求了”。哥哥就职的公司在通化,离家很远,但哥哥说,“在满洲国里头,那儿都行啊”。后来哥哥作的歌词《阳春花开时》入选“康德新闻悬赏征募厚生歌曲”一等奖,剧本最后以该歌词“……阳春花开时,人心的花也开!”结束。剧中人虽面临困难却依旧开朗,他们充满力量和希望,怀抱建设的浪漫念头,朝着理想努力。这种“积极向上”的“满人”青年形象正是殖民当局要求“满人”作家创作而不得的,大内的创作完全符合当局的要求。

太平洋战争开始后,为了巩固后方,日本殖民者愈加强调“日满一心”。为了达此目的,必须对“满人”进行“思想的炼成”,使其不仅在形式上,更在精神上和大和民族保持高度一致。这种要求随着战局的发展变得越来越疯狂,日本文人为此奔走呼号,中国文人也被迫应付。1944年8月号的《艺文志》上,大内隆雄用汉语发表了《最近的满系文学》一文,指出“满系”文学作品中虽然不乏带時局色彩者,“但是很少,而且差不多都不过是机械地牵强地加上了一点新的观念而已”,“只把素材换一下,是不可能使现代文学发生转变的”,“要紧的是思想的炼成”,“是新的世界观的把握”。[14] 所谓思想的炼成和新的世界观,就是东条英机所说的“日本精神的渗透和向着世界新秩序建设的迈进”,即要求满洲的全体中国人把思想炼成为“惟神之道”,投入到“大东亚新秩序”的建设中去。大内的这些言论不论是否发自内心,都证明他已经完全站在了殖民者的队列,蜕变成居高临下的要求者和指挥者,正因为他是“满人”作家最好的理解者,此时的反戈一击更加具有杀伤力。

“满洲国”杂志《艺文志》

人道主义和左翼思想的立场使大内隆雄有别于单纯抱着殖民目的而来的侵略者,在建设满洲独立文化运动的大潮中,他翻译了大量的“满人”作品,希望通过这些作品使日本人消除对满洲的偏见,了解并尊重“满人”及“满人”文化。但是,从根本上讲,他并不反对日本对中国东北的殖民统治,也无法超越他作为殖民者一员的心态和立场。所以,当殖民当局的控制更加严密时,他的立场就和殖民当局的立场合二为一了。

[1]1927年,郁达夫曾在《洪水》半月刊第3卷第30期上发表《公开状——答山口君》。

[2]『満洲文話会通信』,满洲文話会,1940年第30号,第14頁。

[3]小松,原名赵孟原,别名赵树全,是当时东北非常活跃的作家。古丁,原名徐长吉,东北作家,翻译家,著有《平沙》、《新生》等长篇小说。

[4]『満洲文話会通信』,1940年第33号,第1頁。

[5]古丁《原野》,载《明明》1938年3月号,第9页。后文出自同一著作的引文,将随文在括号内标出该杂志名称首字和引文出处页码,不另作注。

[6]古丁「原野」,收入『原野——満人作家小説集』,三和書房,第16頁。后文出自同一著作的引文,将随文在括号内标出该著名称首字和引文出处页码,不另作注。

[7]山丁《绿色的谷》(51),载《大同报》1942年7月2日,第6版。

[8]山口慎一「大陸生活者の反省——橘先生の論稿に寄せてー」,载『満洲評論』第20巻第20号,第19頁。

[9]山田清三郎「満人作家のことども」,载『文学者』1940年第2巻第1号,第181頁

[10]古丁『平沙』,中央公論社,1940年,无页码标志。

[11]浅見淵『满洲文化記』,国民画报社,1943年,第170-171頁。

[12]大内隆雄「満洲文学の回顧」,载『满洲行政』1937年第4巻第8号,第96-97頁。

[13]大内隆雄《阳春花开时》,载《新满洲》1943年8月号,第108-113页。

[14]大内隆雄《最近的满系文学》,载《艺文志》1944年第10期,第47、48、49页。

全文完

原载于《外国文学评论》2013年第1期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注