吉田兼好笔下的单瓣樱与重瓣樱: 王朝与民众

编者按

吉田兼好在《徒然草》中有关樱花的论述不仅矛盾,而且意义不清。本文通过对日本樱史、日本有关植物学谱系、日本绘画以及对日本古代和歌、散文和兼好的身世等的考察分析,论证兼好的樱花评述指向一种固定不变的欣赏趣味,反映出兼好追慕已逝王朝、蔑视新兴武士阶级和劳动大众的态度。兼好欲见的樱花,并非真实的花朵,而是他心中想象的“历史之花”——“王朝之花”。

作者简介

胡稹,男,福建师范大学外国语学院副教授。

吉田兼好画像

日本古代文学中咏梅和歌与咏樱和歌的数量对比,反映出日本在不同时期对外来文化和本国文化的接受、喜爱程度和国粹主义思想的涨落(按:梅为自朝鲜或中国引种的树种)。以奈良时代和平安时代辑成的著名歌集为例,《万叶集》中樱歌有43首,而梅歌竟高达110首;《古今集》中樱歌为41首,梅歌降为17首。而在镰仓时代的《新古今集》中,樱歌上升为79首,梅歌则降至16首。[1] 究其原由,乃因奈良时代是日本大力引进、学习中国文化的时代,皇室、贵族也以在庭院种植梅树歌咏梅花为时尚。有记载太宰帅大伴旅人于天平二年正月在自家设宴时,面对梅花一连吟咏了32首梅歌并将其收入此后的《万叶集》中;而《和汉朗咏集》编者、大纳言藤原公任与藤原赖通在评论“春花秋叶”孰优孰劣时,赖通认定春当樱花、秋为枫叶而招致公任的反驳:“因春有梅,何以为樱?”[2] 可见,当时樱花虽以其美丽而受日人喜爱,但在狂热的“梅崇拜”面前不免相形见绌。平安时代起日本进入民族观念自觉和自身文化建设的时期。在恒武天皇之前,皇宫紫宸殿前庭始终植有梅树和橘树(按:橘树也来自中国),但至仁明天皇时,梅树已为樱树所替代。[3] 天皇如此,自然上行下效,因此《古今集》中樱多梅少,此时的樱花成为王朝辉煌勃发的象征。而自镰仓时代起日本出现了两种文学现象:一种是《新古今集》的贵族编者,面对“院政”这一律令体制外的政治形态和新兴势力武士集团的兴起,他们已无望继续享受昔日的荣华,但也尚未遭遇日后的“承久之乱”[4],因此在选歌时,一如该歌集名称所示,怀有复活《古今集》和该时代的愿望,故拿樱花说事自是不二选择,于是樱歌数量急升,此可谓一种复辟情绪在文学上的回光返照,自此贵族就相对较少在歌集中吟咏樱花;另一种是樱花渐次与武家结缘,谣曲、俳谐、俚谣等创作中大量出现樱花[5],显示出当时日本社会各政治力量的势力消长。而且,自进入武家时代后,人们对樱花的兴趣还开始从外观的欣赏转向内心的观念建构,这在贺茂真渊和本居宣长的身上表现得尤为明显:二者多藉用樱花表达所谓的“日本精神”,尽管建构的内容有所不同。这一倾向也已在吉田兼好的身上显露端倪。著名随笔家吉田兼好(1283?—1352?,镰仓时代后期—南北朝时代)在自己的作品中很少涉及樱花,这其中似乎透露出一些其它信息。他在被誉为日本“中世”随笔双璧之一的《徒然草》[6]中只有5处谈及樱花(3处暗指、2处明指[7]),且语出惊人,带有矛盾,不易理解。

中国风梅花

我们首先须对兼好的其他思想矛盾有所了解。在《徒然草》第三段中他说:“不好色之男人,如同无底座之玉杯。”话音刚落,就在第八段中接着说:“女人乃求道之障碍”;“妖惑人心为最者,色欲也”。在第九段又说:“须自控自戒者,此妖惑[色欲]也。”兼好在第三段中视好色的男人为楷模,但若按其第八、第九段的主张,则男人的好色又须自控。

日本樱花

在观樱时兼好也是一样自相矛盾。在第十九段中他为樱花的匆忙飘逝感到惋惜,希望盛樱情景常在,但在第一三七段又说:“岂有独看盛花与圆月之理。向雨恋月,蛰居家中不知春归何处,又别有风情。”对第一三七段,有人说是因为《徒然草》与并列双璧的《方丈记》同样诞生于“中世”(镰仓、南北朝时代)乱世,带有“无常观”而致:兼好“注目于季节实际状态之推移之美。‘无常’即推移。兼好是以此‘无常’作为基础来叙说自然之美的。”[8] 也有人认为:“兼好虽有时承认‘无常’之理,但也否定‘一定’之说。他执‘不定’观,拒绝万事‘须如此规定’,说‘人心不定,物皆变幻’,人类自然中‘惟有变化’,并吟咏道:‘世无定所,喜何以堪,’‘季节变化,万物生趣’。”[9]

上述学者所说皆有一定道理。然而我们若换个角度,找到并分析隐藏在《徒然草》樱花评述背后的故事,则会得到另一种印象:兼好在这个问题上之所以也陷入自相矛盾,是因为他在感性上有为自然美真诚感动的一面,但在理性上并非追求“无常”或“不定”,而是指向一种固定不变的欣赏趣味。

上述第一三七段的文字在日本文学史中脍炙人口,对此的评说众多且众说不一。在我们对其进行新的评说之前,须将其与第三十九段联系起来并以此为线索,考察“岂有独看盛花和圆月之理。向雨恋月,蛰居家中不知春归何处,又别有风情”表明的是哪一路风情:

庭中理想之树为松、樱。松以五叶为宜,樱以单瓣为佳。八重樱[按:重瓣樱]过去仅在奈良城方有,而如今泛滥于世。吉野之樱、左近之樱皆为单瓣。而八重樱为异类,数量甚多,荒唐之极,不种亦可。

从第三十九段字面意义上看,兼好赞赏单瓣樱的理由不外乎是因为“吉野之樱、左近之樱皆为单瓣”。真实的原因是否如此?我们不排除个人喜好的原因,但也须对“吉野之樱”和“左近之樱”作一分析。

吉野之樱

关于“吉野之樱”,据小清水卓二博士的研究,“以吉野山为中心的大和地区,山樱[按:单瓣樱]种类极其丰富且富于变化”,“从植物系统来看,某些种类的植物呈现显著变化的地方,可视为该植物的原产地。由此看来,大和地区似乎是山樱的原产地”[10]。后来吉野成为日本著名赏樱胜地之一想来与此有关。

吉野还建有离宫。《万叶集》中与此离宫有关的樱歌仅有两首[11],在《万叶集》15首“吉野歌”和6首“吉野离宫歌”中所占比例都很小,“有人为此感到不可理解”[12]。这到底因为何故?笔者认为可能与一种宗教禁忌和政治禁忌观念有关。根据文化人类学的研究报告,日本古代修行者有把在苦苦修行后感悟获得的金刚藏王幻象刻在樱树上,以此作为修行道本尊的习惯。吉野樱树在很长一段时间内曾作为金刚藏王幻象的神木被禁止采伐,发展到最后甚至不能口头言及。另一方面,吉野地区也曾是豪族称雄之地,对大和朝廷来说具有重要意义。皇室在吉野山之所以建了两座离宫——日雄离宫和宫瀑离宫,据推测或与和这些豪族进行外交周旋有关,或与试图控制以金刚山为中心的产金地有关。但无论如何,大和王朝与吉野有着密不可分的关系是难以否定的。据《日本书纪》记载:应神天皇(五世纪前后的第15代天皇)于该朝19年行幸此离宫为历史首开记录。此后的雄略、齐明、天武、持统、文武、元正、圣武等天皇在五世纪后至八世纪中曾45次行幸吉野。特别是持统天皇从已丑三年(689年)开始竟然三十多次行幸吉野。而令人感到奇怪的是,此后的武士集团首领、丰臣秀吉在一统天下荣归故里前,首先造访的仍然是吉野。由此可以推想,吉野过去不仅是宗教禁地,而且还是被称为“圣地”的政治禁地。长在吉野的山樱之花,因此带有神圣的王朝印记,想来不难理解。

《万叶集》

“左近之樱”即“南殿之樱”,因《古事谈》中所记“南殿樱树者本梅树也。桓武天皇迁都之时所被植也”一事享誉朝野,围绕此樱所作的和歌和散文举不胜举,此花与皇室的紧密关系更是毋庸赘言。而且,“左近之樱”与“吉野之樱”似乎情同手足,因而山田孝雄有言:“天德年间失火后重造皇宫内院时,补种之樱树仍旧来自吉野山。此点敬请读者再次予以关注。”(《桜》:121)

再以兼好生存的战乱频仍的南北朝时代来说,“吉野之樱”与王朝更有着密不可分的关系:“战争与樱花点缀五十余年之历史”,“嗟夫!苟无此花,彼时代之人孰可一日安生?诚哉斯言,岂止有樱方有吉野山,而乃有樱方有吉野朝廷[13]。请看!此朝惟一之歌集——《新叶和歌集》有多少吟咏樱花之和歌。后人将对此樱花与此王朝仰慕不已”(《桜》:122)。

兼好素来被称作精通古代史实和掌故的“通人”。由此看来,他喜欢单瓣樱,大概不全然由其外形所决定。此外,我们还须分析“过去仅在奈良城方有”之重瓣樱。奈良重瓣樱是霞樱的变种,在日本文化中心的近畿、京都一带非常珍贵。《词花和歌集》[14]载:“一条院时代有人贡奉奈良重瓣樱,待献至御前,天皇曰:以此花为题作一和歌。于是伊势大辅[15]吟咏:‘古都奈良重瓣樱,今朝香熏九重天。’”[16]《袋草子》[17]对此亦有记载,称“当时万人感动,宫中欢呼”。奈良重瓣樱在当时的名贵程度及其与朝廷的关系于此一目了然。

奈良重瓣樱

兼好不惮其烦、诽语相向的当然不是这种重瓣樱,而恰是“如今泛滥于世”的重瓣樱。这又因为什么?为弄清此事的线索,且看以下图表:

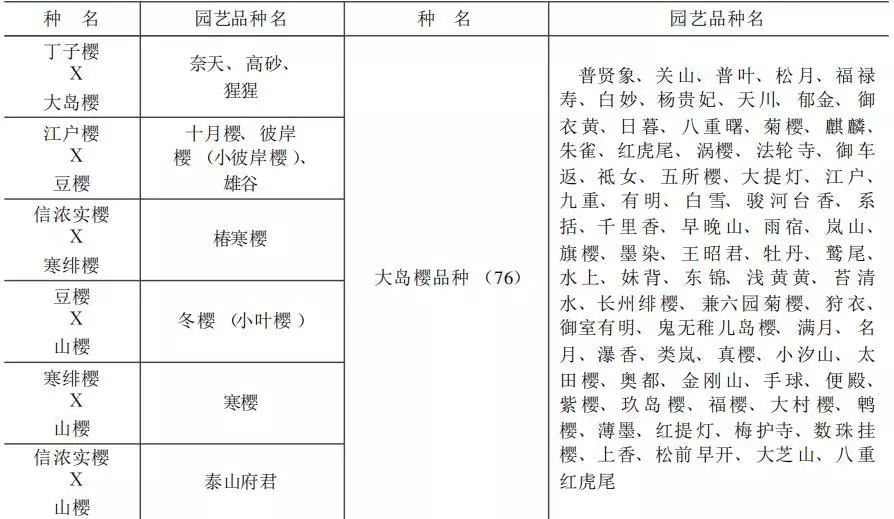

百选家樱(园艺品种)植物学谱系[18]

图表显示,除上述霞樱品种的奈良重瓣樱外,江户彼岸系列的重瓣红枝垂和枝垂樱等,几乎都集中在家樱栏中,其背后隐藏着一段历史故事。中尾佐助说:在日本文化中心的近畿、京都一带,“大岛樱根本就不存在,野生的樱花主要是山樱和霞樱”,“家樱大部分品种的母本——大岛樱野生的场所,和其它野生樱花的品种不同,局限在非常狭窄的地域,即房总半岛、伊豆半岛的南部、伊豆七岛等地。在这种地方才有的大岛樱,要成为家樱并获得大发展,必须在此地区有长时间的文化积累。刚好,大岛樱的野生地有了文化发展。源赖朝建立的幕府就在镰仓……亦即,与西面的京都相对,东部的镰仓作为文化中心地得以繁荣,约存续了四百年。此后……小田原城被丰臣秀吉所破。小田原城的陷落意味着丰臣秀吉平定关东的战争结束。镰仓、小田原等地域位于关东要冲,其附近就是大岛樱的野生地。此地种植着生长迅速的大岛樱,用作防风林和薪材林。因而,移植大岛樱的习惯和小田原文化结合起来,选出家樱的品种,使之发展成栽培植物的家樱的可能性极高。可以说,日本家樱的出现,仰赖于源赖朝将幕府的场所挑选在镰仓这一偶然事件上……家樱品种的大量出现,始见于江户时代元禄八年(1695)江户染井的花户三之亟所著《花坛地锦抄》,其中有46个品种。此时距小田原陷落约一百年后。从品种改良的速度来看,可以推定家樱在镰仓、小田原成为文化中心地时已高度发达”。[19]

引文虽长,但其论述却颇为精辟,其大岛樱的野生地“局限在非常狭窄的地域,即房总半岛、伊豆半岛的南部、伊豆七岛等地”和偶然“源赖朝将幕府的场所挑选在镰仓”这两种因素的结合才产生了日本的家樱的推论,似乎可以采信。而且,“此地种植着生长迅速的大岛樱,用作防风林和薪材林。移植大岛樱的习惯和小田原文化结合起来,选出家樱的品种,使之发展成栽培植物的家樱”的推论,也让人感到当时民众间高涨的创造力。这种在当时“泛滥于世”的家樱重瓣樱,可以说是承担历史新使命的武士阶级和庶民共同创造的新物种。

《阿弥陀二十五菩萨来迎图》

由此来看几幅图,一幅是《阿弥陀二十五菩萨来迎图》(日本国宝,约画于十三世纪前后,藏京都知恩院),一幅是《醍醐寺的樱会》(约画于14世纪,藏奈良天理图书馆),都带有浓厚的贵族气息,所画樱花均为单瓣樱,淡雅清丽。而另一幅智积院“大书院”建筑中“大和绘”壁画《樱枫图》(桃山时代[20]代表作,约画于十七世纪)的樱花则为重瓣樱,雍容华美,无疑可视为武士文化的重要代表。两种画的出现说明贵族和武士两大阶级都分别在日本绘画史上留下自己的印记。今天,面对美丽的重瓣樱,人们无意也难以区别其或为奈良重瓣樱,或为新品种的家樱重瓣樱,更没有“荒唐至极”的“异类”感觉。日本当代美术家矢代幸雄在评论该画时也说,其“全金底色,枝条如伸出的强劲臂膀,用浓厚粉彩画出的重瓣樱大花朵,沉甸甸的,绚烂开放,其美艳的春天精气撒满天地”[21]。也许是经过时间的过滤,日本国后人身上潜伏的来自祖先的爱恨情仇已然消失,能够用一种较为客观的、符合人类天性的眼光去看待和欣赏事物,而作为历史的参与者的兼好却做不到。他是“通人”,且具有一种强烈的爱憎分明情感,热爱单瓣樱和奈良重瓣樱,仇视家樱重瓣樱。同样是看重瓣樱,因时局和立场的不同,决定了今人和兼好有着如此不同的观感。斋藤正二对此的评价是:“兼好法师……对当时出现的家樱相当反感”,是因为“在1330年时,以镰仓为中心的关东地区南部地域的农民,发挥长期栽培野生品种的经验,大量开发家樱的改良品种。对家樱的非难,最终是对民众的蔑视,与希望阻止自然进化和人类史发展的进程的想法密不可分”[22]。

也许斋藤的部分批评有些言重,存在一种“进步主义”史观,但兼好的自相矛盾和他固有的复杂两面性中重点呈现的厚古薄今的一面却是事实。有时他对非贵族阶级也会有一种居高临下的客观评价:“看去不解风情者亦会说出一两句警句名言。”(第一四二段)有时他也会提及衣裳褴褛的庶民,而对有技艺者、工匠、爬树名人(第一〇九段)、善赌技者(第一〇〇段)、善驭马者(第一八五段)、造水车者(第五十段)还会赞不绝口,但总体而言,他始终以“无论何事,仅仰慕古代王朝”(第二十二段)而自诩。

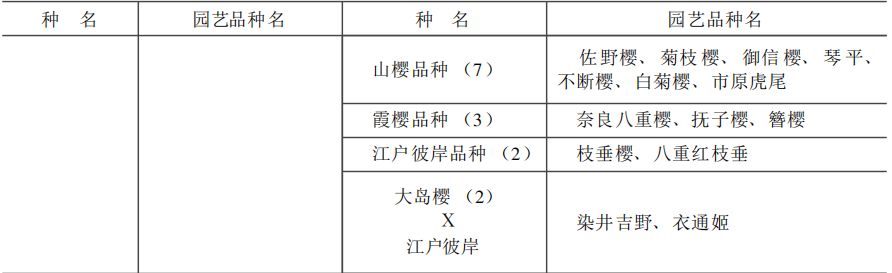

醍醐赏花诗笺

兼好出生在京都吉田神社一个神官家庭。父亲兼显曾在后宇多院(太上皇)供职,哥哥(一说为弟弟)兼雄服务于后二条院(太上皇)。另一个哥哥慈遍做过天台寺的大僧正。兼好在20岁前,以藏人(直属天皇处理机密文件和政务的官员)和左兵卫佐(担任宫门警戒或天皇行幸时警卫工作的“左兵卫府”次官)的身份进入后二条天皇朝廷。据说后二条天皇死后,兼好26岁时离开皇室出家。出家后,兼好或下关东,或隐居在修学院和横川,不久又返回京都,以二条派歌人的身份活跃于文坛,创作了许多和歌。值得关注的是,他此间写出了《徒然草》并参与编辑了镰仓末期后的敕选集和二条派的私选集,校订了《源氏物语》和顺德天皇的《八云诗抄》。可以说在这种长期的皇室供职环境中,兼好很早就培养起宫廷的贵族气息和怀旧情绪,不可能不在《徒然草》中留下痕迹,泄露对新生事物的仇视和对新兴阶级的蔑视。

《徒然草》

有了以上各种铺垫,就可以对上述第一三七段作出新的评价。为防止断章取义,笔者将与该段意思相连的部分尽量全部抄录,以便与读者一道分析批评:

岂有独看盛花与圆月之理。向雨恋月,蛰居家中不知春归何处,又别有风情。含苞欲放之枝条,花谢满地之庭院,其风情胜于满开时分。歌书曰:“出外观花,然花期已过”与“因事未能出外观花”未必劣于“赏花”。惜花谢月倾,乃人之常情,然不解风情者,皆曰:“此花彼花,散失殆尽,不足观看。”总而言之,不宥于花月,万事皆于始于终更有情趣。……观花赏月,世人皆极目眺望,然未必佳。花繁时节不离家,月圆之夜居寝室,于心中描绘花月之貌,更能获得生趣。有修养者,不显风流态,观赏时等闲视之。与之相反,田舍之人,执拗乖张,凡事皆夸张喧哗。[赏花时]紧靠树木,指手画脚,目不斜视。旋又饮酒,口唱连歌。最终竟将大枝条粗暴折下。更有甚者,或有人将手足浸入溪泉,或将足印踏于雪上。观物时从不留有距离。

在此段中,兼好并未说明花为单瓣或为重瓣,而仅想表明一种观花的态度。或者说,此时的兼好更关注用“心”观花的情趣:用心收纳业已形成的“花貌”,品味潜入其间的余情。根据以上说明,不管是第三十九段的单瓣樱,还是第一三七段在心中所见的樱花,对兼好来说,都一定十分美好。[23] 美的感知纯粹属于个人,兼好具有自己非常独特的美学观,我们可以据此明白他对实际存在的单瓣樱等的看法。但对他的用“心”观看(实为不看)樱花的礼赞,在视作一种全新观念[24]的同时,又有一些不同看法,则需要辨析。

按兼好的理解,大自然的情趣,不在它的繁盛期,毋宁说在其开始和结束。[25] 为了论证该说法的正确,他在上述引文(一三七段)的省略部分增加了对男女间感情的叙述,以作类比:“男女间之恋情亦岂有单纯追求两人相逢欢娱之理?未见而思念不止,有求欢之约定,但因故对方未能前来,为此感叹约定之虚幻,而独自一人在漫长秋夜中等待恋人之到来,或思念在远方之恋人,追怀过去与恋人度过之美好时光,方能称之为真正体验到恋爱之情趣。”

对此,本居宣长在《玉勝間》中持批判态度,其中有两点颇为深刻:1.“哀叹未能相见之古歌多而深刻,乃因冀望相见所致”;2.“古歌多期待悠闲而长久观看盛花,切盼明月一览无余,其感叹乃何其深刻!有多少古歌为期待风雨中之花朵、乌云中之残月而作?如彼法师所言则有违拗人心之处,一如后世‘虚伪人心’所创造之风流,而并非真正之风流。彼法师所言多此类虚言,将背离所有人之心愿视为风流,则多为虚构”。[26] 宣长是从宣传“国学”、反对“理学”的角度作出上述评价的,说兼好违反正常的人性和与中日理学家一样虚伪,其言乃出自虚构。笔者认为,兼好这种刻意不追求“盛花”的原因并非完全出自“虚伪”和“虚构”,而主要是受限于时局和因此造成的一种心理扭曲,其中有一种无奈。

第一三七段开头部分是一个有机整体,共分为三个意群,环环相扣,意义相连。在谈毕“全新的樱花观”和“男女恋情观”后,兼好立即将话锋转向“有修养者”的观花态度,紧扣前面的主张。接下去他又将赏樱的“有修养者”与“田舍之人”作对比,对乡下人多有指责,呈现出一种紧绷的文意张力。他要看的和不想看的,除了与他的美学观念有关,与时局更有关系。一如前述,兼好喜欢单瓣樱,是因为“吉野之樱、左近之樱”皆为单瓣,至于重瓣樱花,那也只是“奈良城方有”的才可观看。作为精通古代史实和掌故的“通人”,兼好想必知道,与中央集权的奈良、平安王朝连为一体绚烂开放的,是“万叶之花”,充满活力。而在平安时代中后期,随着贵族逐渐丧失生存基础,《古今集》中的樱花多呈现飘零散落之态。到《新古今集》时,其飘零状态愈发激烈,几乎所有的樱歌都对落花大声叹息。这一切,不来自贵族阶级的不安心理,又来自何方?及至南北朝时代,王朝衰败已成定局,作为王朝象征的樱花,在兼好的眼中,只能成为思念的幻象和追忆的对象。就彼时兼好的心境而言,与其看见樱花绚烂开放,大放异彩,倒不如“蛰居家中”,在心中缅怀玩味更为现实,也更美好。何况此时在镰仓一带新培育出的重瓣樱已是“泛滥于世”,“田舍之人”又“紧靠树木,指手画脚,目不斜视。旋又饮酒,口唱连歌。最终竟将大枝条粗暴折下”。这就是他不愿意用眼睛面对“盛花”的最大原因。

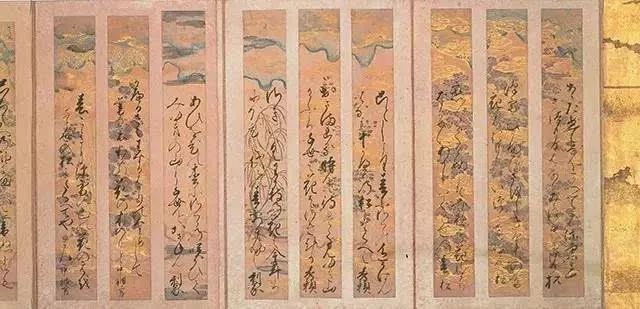

《古今集》

过去(似乎今天仍能看到)日本学人在导读第一三七段时,都只介绍到“万事皆于始于终更有情趣”止,下文通常不谈,这可能反映出某种思想倾向。实际上,如我们所看到的,兼好不用眼睛观看的欣赏方式和对贵族做派的礼赞,是以对乡下的新兴阶级的攻击为前提的。这种露骨的贵族礼赞和抨击乡下人的反历史观点,又怎能不对他的美学观念发生影响?

至此可以作出结论:1.在兼好生存的时代,日本社会已发生巨大而有本质性的变化,武士阶级已然正式走向历史舞台的前方,社会的文艺欣赏趣味也随之发生改变;2.在这变化的时代,兼好并不“兼”好,只是“偏”好,他的欣赏趣味不能合乎时宜;3.在兼好看来,樱花的欣赏不仅应该局限于过去的宗教禁区和政治禁区,而且还应该局限于一种文化禁区,即仅供贵族单独欣赏的华美典雅的情趣表演场所。但与之期望相悖的是,镰仓时代后期至南北朝时代的社会已转为以“武力取胜、人性的发现和张扬、讴歌现实、合理思考”[27]等为其特征的社会,带有前资本主义的因素,其文化属于一种现实主义的“强力文化”。这其中又包括两种含义:1)因战乱、朝代变革等导致的社会秩序失范,易诱发人性中的“恶”,其表现或为用暴力获得物质财富和“精神享受”等,而且此恶行往往还带有后朝人打破前朝规矩、肯定现实的倾向。这在世界各国的历史转折期皆屡见不鲜;2)大凡为人,皆有一种天然的爱美和追求艺术之心,只是其方法和层次有所不同。武士来自农村,与贵族相比,文化落差很大,但这不妨碍武士模仿贵族,追求所谓的“美的享受”。通过兼好的文字,我们看到“田舍之人”此时已经开始汇聚一堂,吟唱“连歌”了。樱花开放时节,“田舍之人”又“紧靠树木,指手画脚,目不斜视。旋又饮酒”,“最终竟将大枝条粗暴折下”,其行为虽说难为今人接受,但观之不足,折枝带回,亦属古人寻常行为。通人兼好也许忘了,折枝带回樱花的做法在平安朝也很流行(当时属于贵族行为,通常带有宗教痕迹),该朝歌人素性法师有歌曰“尽观不足对人语,手折山樱把家还”[28]是其一例,《枕草子》中将大枝折下的樱花插入大青花瓶的记录又是一例。而更为重要的,是此时武士等的折枝、模仿行为还可被视为一种象征,表明他们欲对贵族过去的“独占”提出挑战。狂言(日本传统的舞台戏剧)《盗花人》剧出现在兼好去世后不久,但剧中的行为与“将大枝条粗暴折下”、欲分占樱花的心理一脉相承,都宣告了用暴力打破“独占美”的社会秩序的时代已经来临,而这些当然会引起兼好的颦蹙和恶评。

《枕草子》

为此,兼好只好闭上眼睛,蛰居屋内,对过往夺目绚烂的樱花之美进行想象了,其行为犹如隐者,显然是一个社会变革的逃避者和反对者的思考和表现。兼好的思念之花,和古代王朝一样,美则美矣,但如今已被送至文学博物馆加以展示,而一度被“粗暴折下”的樱花,也许是重瓣家樱,也许还是单瓣山樱,则经后来的连歌大师池坊专顺(其心态或类同于矢代幸雄)之手,转变为室町时代的“立花”(日本花道之一种),至今还被一般大众欣赏,保持着旺盛的生命力。

全文完

原载于《外国文学评论》2011年第02期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注