《愤怒的葡萄》与美国1930年代的大平原沙尘暴

编者按

约翰·斯坦贝克在《愤怒的葡萄》中对1930年代美国大平原地区沙尘暴的自然背景做了详细描写,但现实情况却与小说描写略有不同:沙尘暴地区的主要农作物是小麦而非玉米和棉花;流民们主要来自沙尘暴地区以外的地方;佃农们的生产活动也损伤了土地;联邦政府采用合作的方法处理流民问题、治理沙尘暴。不过,尽管小说的内容与史实有所差异,斯坦贝克还是敏锐把握住了沙尘暴问题的实质,批判了资本主义农业机械化生产对自然环境和人类社会造成的消极影响。

作者简介

高祥峪,男,史学博士,西北师范大学文史学院讲师,主要研究方向为美国环境史。

约翰·斯坦贝克

二十世纪三十年代,美国大平原地区爆发的沙尘暴对美国文化产生了深远影响,影响之一是著名作家约翰·斯坦贝克据此创作了《愤怒的葡萄》。笔者注意到这部小说虽然深刻地反映了当时的现实情况,其具体描写却与史实颇有出入,本文尝试在解答这一疑惑的同时,用环境史的研究方法解析小说中的生态背景,评析斯坦贝克的生态思想。

斯坦贝克对人与自然的关系有着深刻的认识。他不仅深入了解过大自然,“在大学求学后期和在塔霍湖作为看管人时所居住的木柴间都比梭罗在瓦尔登湖的居所更小、更原始”[1],还积极思考人类在大自然中的地位。在斯坦福求学期间,英语专业的斯坦贝克曾申请上一门有关人体解剖学的课程,其理由是“想了解人类”,他认为“人类只是诸多物种中的一种,将来某一天,当人类从地球上消失时,一些别的物种会取代其位置”[2]。

斯坦贝克对人类的认识有着近乎生态学的考虑,在《愤怒的葡萄》这部著作中,他的笔触甚至超出了生态学理论关注的范围,把大平原的生态灾难——沙尘暴——放在了更宏大的社会经济背景中进行考察。沙尘暴源于白人的介入打破了该地区原本就脆弱的生态平衡。在大平原地区,种植的小麦取代了荒野的野草,各类经济农作物不断地扩张,这固然是一种生态变迁,但斯坦贝克探索的却是它背后隐藏的社会经济因素。当时移民们所进行的西进运动,改变的不仅是渺无人烟的荒野,还有人类社会的经济结构和生产方式。

斯坦贝克把故事开始的场景放在了俄克拉荷马州,开篇即在“俄克拉荷马的红色原野和一部分灰色原野上”[3]出现了烈日当空的干旱情景。俄克拉荷马州是大平原州之一。大平原是美国的干旱地区,在十九世纪七十年代之前,该地区西经100度以西曾一度被视为大沙漠,即使波涛汹涌的移民西进浪潮也未能吞没这片沙漠,而是越过它,到俄勒冈、加利福尼亚等太平洋沿岸气候适宜的地区去定居。干旱是决定一个区域发展的决定性因素之一,三十年代于此肆虐的沙尘暴固然证明了现代美国农业文明有着巨大的生态缺陷,但即使是在生态上更具有稳定性的印第安文明也曾被干旱逼迫得一度从此地退却。

二十世纪三十年代美国大平原地区的沙尘暴

小说主人公约德的祖辈们是如何进入到这片自然环境如此恶劣的土地上的?斯坦贝克泛泛写到“从前爷爷占领这块土地,他得把印第安人打死,把他们赶跑。爸爸出生在这里,他清除了野草,消灭了蛇。后来遇到荒年,他只得借些钱。接着我们又在这里出世了”(38)。但实际情况是,在美国内战结束之后,白人才开始大规模地开拓大平原,他们不是消灭了蛇,而是消灭了印第安人赖以生存的北美野牛,改变了大平原的生态系统,驱逐了生活于此的游牧的印第安人。而白人之所以能在大平原立足,进而把美国大沙漠变成丰裕的粮食产区是由于他们碰上了适当的时机,恰逢一个长期的干旱期结束和一个新的降雨期到来。[4] 不过,即便享有如此良好的天时之助,他们还必须认真对待干旱问题,哈迪·坎贝尔的旱作技术就被用来尽可能地利用土壤中的水分。1930年代初,严重的旱灾引发了沙尘暴v,使该地区陷入了困境,调查此问题的大平原干旱地区委员会建议大平原的长远发展要立足于建立一种抗旱的经济体系。[6] 所以,干旱是大平原发展的重要背景因素,斯坦贝克在小说中对干旱的描写对理解故事背景具有特别重要的意义。在他笔下,烈日对玉米的曝晒是一种冷酷的折磨:“酷烈的太阳天天晒着,稚嫩的玉米叶子没有原先那样坚挺了;这些叶子起初变成弧形,随后因为干脉逐渐虚弱的缘故,每片都斜倒下去。后来到了六月,阳光更为酷烈。玉米叶子上的棕色线条扩展到了干脉上。”(1)干旱对玉米的无情屠戮被淋漓尽致地表现出来。

斯坦贝克对沙尘暴肆虐情况的描写也并非完全文学虚构。当大风刮起,“最细的尘土现在已不落回大地,而是消失在逐渐变暗的天空中”(2)。这些随风而逝的尘土使大平原地区的土地表层遭受了巨大的破坏:“到1938年,风蚀最严重的一年,1000万英亩土地至少流失了5英寸表土;另有1350万英亩至少流失了2.5英寸”[7],更严重的是被刮走的5英寸表土对农作物的生长至关重要。[8]

在小说中,玉米被风刮倒,事实上,现实情况更糟,农场主为此遭受了巨大的损失,“3月底[1935年],一场新的尘暴席卷了南部平原,毁掉了堪萨斯一半的小麦作物,俄克拉荷马的四分之一,以及内布拉斯加的全部——500万英亩全部被吹光了”[9]。在小说中,沙尘进到了室内,确实如此,堪萨斯州的农场主劳伦斯·斯沃毕达承认:“当风和土地都被刮起来的时候,密封的罐头是唯一一种尘土无法穿透的容器。”[10] 更为严重的是沙尘暴损害了大平原居民们的身体健康,“在堪萨斯西部的45个县里——那儿是沙尘暴最剧烈的地区,因严重呼吸道感染而死亡的比例是9.9/10000,而全州的平均比例是7/10000;婴儿死亡率是8.05/10000,全州的平均比例是6.23/10000”[11]。沙尘暴过去后,“马儿来到水槽边,用鼻子拨开水面的尘沙喝水”(4),在30年代,大平原的牲畜除有的被沙尘呛死外,总体上还面临着缺乏饲料的危机。

沙尘暴过后的内布拉斯加农场

在斯坦贝克笔下,一再被提及的农作物主要是玉米,被曝晒的是玉米,被尘土扑打的也是玉米,最后被刮倒在地的还是玉米。但事实上,在三十年代,沙尘暴地区的主要农作物不是玉米,也不是小说中曾经提到过的棉花,而是小麦。在大平原地区,原本存在着多样化的农作物生产体系,其主要农作物有棉花、大麦和黑麦、燕麦、玉米、小麦、高粱和干草。[12] 从1880年到1930年,这八种农作物的生产情况如下表所示:

大平原农作物生产表(单位:英亩)[13]

| 年 | 棉花 | 大麦和黑麦 | 燕麦 | 玉米 | 小麦 | 高粱 | 干草 |

| 1880 | 88,147 | 90,269 | 268,564 | 1,215,953 | 1,487,754 | 711,427 | |

| 1900 | 677,578 | 1,062,490 | 2,866,463 | 8,631,930 | 13,834,047 | 119,083 | 8,160,405 |

| 1920 | 2,716,409 | 6,316,632 | 6,526,592 | 12,516,942 | 30,706,054 | 2,995,574 | 20,801,060 |

| 1930 | 7,384,118 | 8,726,487 | 6,487,039 | 18,663,619 | 38,075,762 | 5,647,081 | 13,543,937 |

可见,在大平原的发展过程中,小麦种植逐渐在诸多农作物生产中确立了主导地位。从二十世纪初起,沙尘暴地区逐渐成为美国著名的小麦种植地带,受沙尘暴之害的难民也主要来自小麦种植地带而非玉米种植地带。另外,大平原地区原本生存着各种草类,有利于拓荒者因地制宜发展放牧业,但是日益卷入资本主义市场经济的农场主们出于经济收益而选择了种植小麦,因为“土地用于放牧时,每英亩估价约为10美元,当用于种植小麦时值100美元,会有贷款抵押利息和增加的税款要支付;但是一次好的小麦收成所产生的收益相当于饲养牲畜10年所赚的利润,谁又足够睿智能够看清未来”[14]。最终决定大平原农业发展模式的不是该地区干旱少雨的自然条件,而是以追逐利润为目标的资本主义市场经济,它无视土地的生态属性,或者说“自然的机能上的相互依赖性在这种经济核算中也被打了折扣”[15],结果导致大片的草地被开垦为麦田,为三十年代沙尘暴遮天蔽日的爆发创造了条件。

斯坦贝克在书中对先进的机械化生产工具——拖拉机——做了详细的描写。他把拖拉机比作“巨物”(40-41),用悲怆的笔触写到:“土地在铁的机器底下受苦受难,在机器底下渐渐死去;因为既没有人爱它,也没有人恨它,既没有谁为它祈祷,也没有谁诅咒它。”(42)美国农业机械化的推进在斯坦贝克笔下不是文明在胜利地进军,而是在上演一出悲剧。

拖拉机对大平原农业发展具有特别重要的意义,它的巨大优势之一是惊人的功效,斯坦贝克也承认“一个人开一台拖拉机能代替十二三户人家。只要付给他一些工资,就可以得到全部收成”(37-38)。大平原的气候不利于发展农业种植,但是,“尘暴地区广阔而平坦的土地特别适合机械化的耕作”[16],当时,美国总统富兰克林·罗斯福承认在大平原从事农业生产时,“依靠出现的现代化机器和一些资本,你能够在野牛草草地上犁一条十英里长的沟之后才转弯”[17]。农场主挟地利之便,积极利用拖拉机和联合收割机扩大农业生产,大平原干旱地区委员会认为:“在二十世纪,先进高效的耕作、种植和收获机器使得在不增加劳动力的情况下能够耕种更大面积的土地。”[18] 机械化给大平原的农业生产带来了极大的竞争优势:收获一英亩小麦,“在全国范围内平均需要六小时,而大平原上一些最先进地区只需要三小时”[19]。大平原地区因而出现了资本主义农业企业,他们按照工业企业的经营逻辑行事,“在平原的每一个部分都有这样的先导者,他们热诚地相信工业资本主义的方法正是土地所需要的”[20]。

1941年俄克拉荷马州一农场上大型机器收割麦子

在斯坦贝克笔下,这种农业企业与银行资本结合以后变得极具扩张性,因为“银行这怪物非经常有盈利不可。它不能等待。它会死的”(37)。大平原的小麦生产建立在机械化基础上,以追求利润为导向,它忽视了农业生产中最基本的因素——土地的生态属性。这种农业生产方式体现了美国环境史学家唐纳德·沃斯特所说的“按照资本主义精神所教导的生态价值观”,该生态价值观主要包括“自然必须被当作资本”;“为了自身不断地进步,人有一种权利甚至是义务去利用这个资本”;“社会制度应该允许和鼓励这种持续不断的个人财富的增长”[21]。

斯坦贝克认为以银行为驱动力量的机械化农作体系不会停止扩张[22],这个判断是正确的。南部大平原的农业生产尽管在三十年代陷入了困境,但是干旱一消失,农业生产继续扩张,结果迎来了五十年代的沙尘暴。但即使在农场主处境极为艰难的三十年代,拖拉机在大平原仍然继续缓慢地普及,“在1937年3月18日的《奥基尔特里县使者》报上,佩里顿工具公司列举了85位农场主的名字,他们在过去的30个月里购买了105台约翰·迪尔拖拉机”[23]。资本主义农作体系的机械化扩张趋势并未被沙尘暴所阻挡,即使“这30个月也包括了沙尘暴时期最歉收的年份”[24]。在三十年代,大平原拖拉机的数量从200,000台增加到了300,000台。[25]

斯坦贝克虽然用伤感和讽刺的笔触描写拖拉机,但最终也承认驾驶员对它并无真正的控制权:“只要拨动一下操纵杆,就可以改变拖拉机的方向,但是驾驶员的两只手却不能随意拨动,因为造出拖拉机和派出拖拉机来的那个怪物仿佛控制了驾驶员的一双手,控制了他的脑子和筋肉,给他戴上了眼罩,套上了口罩——蒙住了他的心灵,堵住了他的嘴,掩盖了他的理智,制止了他的抗议。”(41)斯坦贝克把拖拉机还原为一种生产工具,这种工具在开垦大平原的过程中表现出破坏性一面,而在治理沙尘暴的起垄项目中,又展现出建设性力量。在1935年联邦政府资助的起垄工程中,“在哈密尔顿县[属堪萨斯州],用拖拉机工作的农场主们每英亩土地被分派给1加仑的燃料和1/16加仑的油料,用马工作时每英亩土地分派给10磅的谷物和10磅的干草”[26]。在联邦政府的资助体系中,拖拉机和它即将全面取代的畜力和平相处,二者的建设性力量都得到了认可。

电影《愤怒的葡萄》剧照

在小说中,汤姆·约德一家因为沙尘暴和银行资本的逼迫流离失所,踏上了66号公路,涌向太平洋沿岸的加利福尼亚州。他们历经艰险到达目的地后发现情况更糟,加州的农场主们只愿雇用低价的季节性劳工。一些走投无路的流民因此住进了收容所。

斯坦贝克把流民群体等同于沙尘暴地区的移民[27],但现实情况是,来自沙尘暴地区的移民数量有限,例如“俄克拉荷马州锅把尔区仅有3个县位于沙尘暴地区,从1930年到1940年,人口总共仅减少8,762人”[28] 。大部分流民(Okies)其实来自于远离沙尘暴地区的东部。该地区盛产棉花,但由于干旱、棉花价格低迷和大量的农户是佃户,大部分人离开此地,该地区因此成为流民的发源地。[29] 整个三十年代,沙尘暴地区的总体经济形势并非是全美国最差的[30],联邦政府通过农业调整署等机构给农场主提供了有力的救济,使该地区的大多数农场主得以支撑下来,不至于流离失所。堪萨斯州的农场主劳伦斯·斯沃毕达经历了沙尘暴从爆发到行将结束的全部过程,他最终离开沙尘暴地区的原因在于财力困窘和健康受损[31],而并非像其他流民那样是被向租户出租土地的农场主所赶走。斯坦贝克之所以在小说中说流民“都是被风沙和拖拉机撵出来的”,不过是要批判一种在大平原不断扩张的采取工业化模式的农业生产体系。

约德一家是美国农业生产体系中的下层——佃农——的代表。农场主拥有小块地产的梦想在大平原的开拓过程中不断地被粉碎,“在8个大平原州,佃农的比例从1880年的15.5%上升到1930年的38.9%。从1930年开始,该比例再一次上升,1935年达到41.1%”[32]。小说中,斯坦贝克提到了佃农与业主方面的人的一段对话:

“但是你们老种棉花,会把土地毁掉的。”

“我们也知道。我们要趁这地还没有完蛋之前,赶快种出棉花来。然后我们就把地卖掉。东部有好多人家想要买些地呢。”(38)

小说中的佃农为土地的状况而担忧,他似乎在生态破坏问题上处于无辜的地位,但在历史事实上,佃农并非无辜地置身事外。美国农业部在评论南部大平原的发展状况时指出:“佃农们对不属于他们所有的土地的保护并不那么经常地感兴趣”,“而且他们人数的增加无助于改善已经很坏的土地的状况”[33]。佃农们对土地也是采取竭泽而渔的经营方式,他们已经陷入一种无视土地的生态属性而盲目扩张的经济体系中,个人被异化为摧残土地的帮凶。罗斯福政府对佃农等小农场主的问题很关注,认为“因为租佃制,迫使佃农们‘破坏土地’,该制度特别不适合大平原现在的环境”[34]。而农业保障署在沙尘暴地区帮助佃农等小农场主成为自主经营的农场主并扩大农场的面积,他们对接受援助的农场主实施了严格的监督,但该工作所取得的成就也有限。沙尘暴并未使佃农对待土地的态度发生根本改变,沃斯特承认:“堪萨斯西南部的佃农既可能是一个在生命线上咬紧牙关绝望挣扎的穷人,也可能是一个小麦投机者,他愿意把自己的资本投在拖拉机或收割机上,而不是土地上。”[35] 在受资本主义市场经济所影响的农场主眼中,“最高的经济奖赏无不走向那些竭尽所能榨取自然的人”[36]。因此,要治理沙尘暴就必须对资本主义市场经济进行约束。1936年3月1日,罗斯福总统签署了《水土保持和家畜分配法》,该法案对农场主种植保护土壤且产量不过剩的农作物提供经济支持。[37] 罗斯福政府用必要的经济利益引导农场主们从事资源保护活动。

佃农在农场收割小麦

在小说中,约德一家在加州青草镇的收容所度过了一段艰苦却又快乐的日子,在营地内,流民们之间充满了合作的情谊,收容所的事务由民主选举的管理委员会负责。这就影射了当时联邦政府的下属机构农业保障署在加利福尼亚所组织的营地。合作是联邦政府在收容所解决流民问题的可行方法,它也是联邦政府治理沙尘暴的有效方法。单个的农场主不能解决沙尘暴问题,在生态灾难面前,农场主们必须实现合作,共同采取措施保护土壤。联邦政府积极推动农场主们相互之间开展合作活动,农业部起草了《标准的州水土保持区法》,政府把该法案作为蓝本提供给各州,以资各州通过立法建立下属的水土保持区。资源保护运动的一个重要缺陷是它的主干力量集中在社会上层,广大公众并未广泛参与;而水土保持区则具有重要的变革意义,它促成联邦政府、州政府和农场主之间实现有效的合作。在水土保持区内,农场主们对所有重大决策都享有投票权,每个农场主在承担治理水土义务的同时还享有保护自己权益的权利,因此农场主参与资源保护运动的积极性得到了充分调动。水土保持区所遵循的基本原则是合作,水土保持区内农场主们之间的关系与青草镇收容所内流民们之间的关系类似。

斯坦贝克在小说中为沙尘暴地区的难民们鸣不平,出乎意料的是俄克拉荷马州的公众对此却持复杂的态度。该书出版后在俄克拉荷马州引起了巨大的轰动,有人赞同斯坦贝克,反对者则认为斯坦贝克所言不实,公众甚至对加州也充满敌意。[38] 在沙尘暴地区,居民们对外界的批评很反感,在严重的自然危机下,他们也会自我解嘲,用轻松的口吻讥讽现实,但本质上他们仍是农业生产的投机者。

小说中关于沙尘暴难民的描写与具体史实颇有出入,为何如此,令人费解。笔者依据相关资料推测:斯坦贝克在创作本书时得到了农业保障署的支持,该署在加州设立的流民收容营地的管理人汤姆·柯林斯(此人即小说扉页献词中提到的汤姆:“献给”“汤姆”,“他经历了书中的生活”)为他提供了有关流民的大量资料。[39] 由于流民主要来自棉花种植地带[40],斯坦贝克自然被他们的观念所影响;另一方面,来自沙尘暴地区的移民人数虽少,但其影响颇大,“显然在这股[流民]人流中,赤贫者是少数,而来自尘暴地区的也仍然是一小部分。然而,正是这些逃亡者给这一迁移赋予了一种形象和神话色彩”[41];结果在斯坦贝克的笔下,来自棉花带的移民形象和来自沙尘暴地区的移民形象合二为一。

因沙尘暴而逃难到加利福尼亚州的一家人

小说并非一板一眼地完全照搬现实,在这首关于流民的史诗中,斯坦贝克描述了一种正在无情扩张的农业生产,它采用资本主义工业化模式,无视小农场主的利益,也无视土地的生态属性,而只是一种金融资本驱动的掠夺体系。在南部大平原,现代化农业生产扩张的特点是小农场不断地破产消失,农场的平均面积增大。以堪萨斯州的哈斯克尔县为例,从1930年到1940年,农场由461个减少到423个,农场的平均面积由672英亩增大到748英亩。[42] 斯坦贝克敏锐地把握住了沙尘暴地区农业经济发展的本质,这种生产体系无疑也是引发沙尘暴的根源。在此大背景下,沙尘暴不仅仅是天灾,更是社会经济危机的产物。《愤怒的葡萄》描绘了生态危机如何与社会经济危机相交织,使人的生存与尊严受到威胁,因而也可以视作是一部讨论人类与环境关系的寓言。

斯坦贝克对待土地的态度综合了资源保护与荒野保护这两大环境保护思潮的特点。他本人并不反对农业发展,他借小说中流民之口说:“一个无家可归、饥肠辘辘的人开着车在路上走着……这个人就会知道一片休耕地不顾那些瘦小的孩子们的死活,真是一种罪过,荒废的耕地更是罪大恶极。”(302)斯坦贝克反对的是资本主义生产方式驱逐佃农所引发的公平失衡问题,这一点与资源保护所提倡的公平观念一致,资源保护反对少数人对自然资源的独占,其信条是“资源保护是最好的东西让最多的人使用最长的时间”[43]。在斯坦贝克笔下,大地成了牺牲品,它受到了伤害,这种伤感的笔触所流露出的情绪又有几分接近缪尔等人提倡的荒野保护。总之,斯坦贝克的《愤怒的葡萄》为考察美国30年代的环境保护运动提供了新视角。

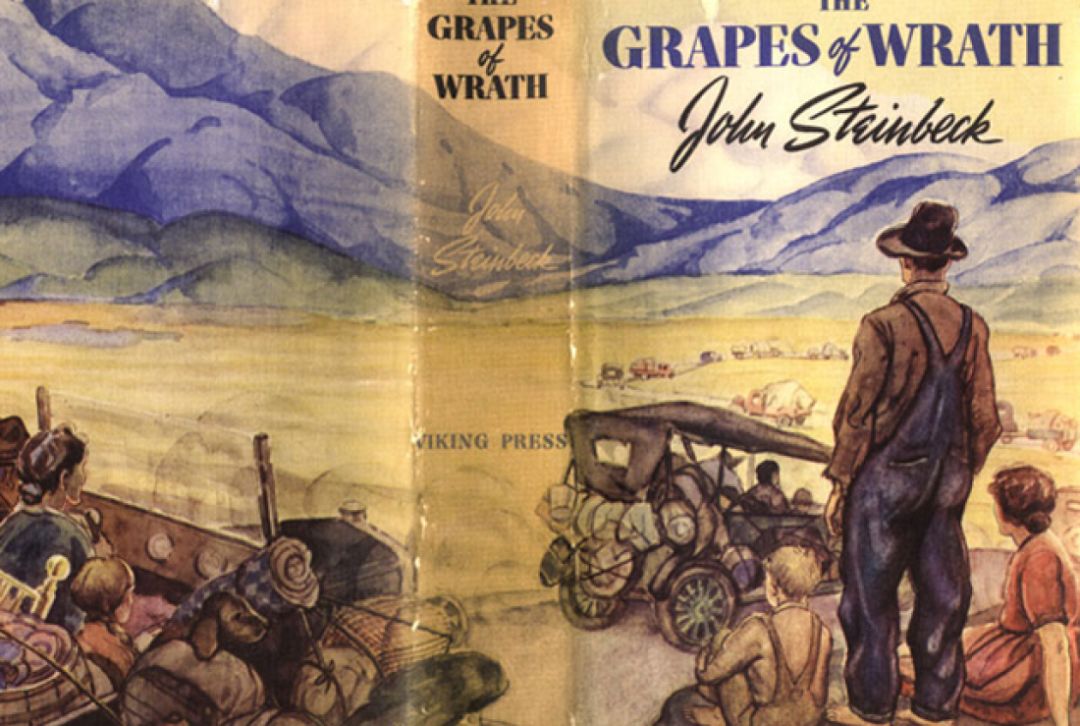

《愤怒的葡萄》封面

[1] Jackson J.Benson, “Review: [untitled]” , in South Atlantic Review, Vol.62, No.4(Autumn, 1997), p.73.

[2] Jackson J.Benson, “Review: [untitled]” , pp.74-75.

[3] 约翰·斯坦贝克《愤怒的葡萄》,胡仲持译,外国文学出版社,1982年,第1页。后文出自该著引文,只在文后标注页码,不另作注。

[4] See Morris L.Cooke, et al., “Report of the Great Plains Drought Area Committee”, August 27, 1936, Publisher: Hopkins Papers, FDRL, http://newdeal.feri.org/hopkins/hop27.html

[5] 30年代的沙尘暴地区包括“堪萨斯西部的三分之一,科罗拉多的东南部,俄克拉荷马的锅把尔区,得克萨斯锅把尔区北部的三分之二,以及新墨西哥的东北部”。详见唐纳德·沃斯特《尘暴:1930年代美国南部大平原》,侯文蕙译,生活·读书·新知三联书店,2003年,第29页。

[6] See Morris L.Cooke, et al., “Report of the Great Plains Drought Area Committee”.

[7] 唐纳德·沃斯特《尘暴:1930年代美国南部大平原》,第30页。

[8] See Lawrence Svobida, Farming the Dust Bowl: A First-Hand Account from Kansas, Lawrence: University Press of Kansas, 1968, p.60.

[9] 唐纳德·沃斯特《尘暴:1930年代美国南部大平原》,第13-14页。

[10] Lawrence Svobida, Farming the Dust Bowl: A First-Hand Account from Kansas, p.143.

[11] 唐纳德·沃斯特《尘暴:1930年代美国南部大平原》,第18-19页。

[12] See Geoff Cunfer, On the Great Plains: Agriculture and Environment, College Station: Texas A&M University Press, 2005, p.86.

[13] See “Table 4.1.Acres Harvested In the Eight Leading Great Plains Crops”, in Geoff Cunfer, On the Great Plains: Agriculture and Environment, p.86.

[14] Lawrence Svobida, Farming the Dust Bowl: A First-Hand Account from Kansas, p.68.

[15] 唐纳德·沃斯特《尘暴:1930年代美国南部大平原》,《引言》,第6页。

[16] 唐纳德·沃斯特《尘暴:1930年代美国南部大平原》,第115页。

[17] Edgar B.Nixon , Franklin D.Roosevelt and Conservation, 1911-1945, Volume One, New York: Franklin D.Roosevelt Library, 1957, p.468.

[18] Morris L.Cooke, et al., “Report of the Great Plains Drought Area Committee”.

[19] 唐纳德·沃斯特《尘暴:1930年代美国南部大平原》,第115页。

[20] 唐纳德·沃斯特《尘暴:1930年代美国南部大平原》,第119页。

[21] 唐纳德·沃斯特《尘暴:1930年代美国南部大平原》,《引言》,第5-6页。

[22] 详见约翰·斯坦贝克《愤怒的葡萄》,第37页。

[23] Paul Bonnifield, The Dust Bowl: Men, Dirt, and Depression, Albuquerque: University of New Mexico Press, 1979, p.95.

[24] Paul Bonnifield, The Dust Bowl: Men, Dirt, and Depression, pp.95-96.

[25] See Geoff Cunfer, On the Great Plains: Agriculture and Environment, pp.131-135.

[26] R.Douglas Hurt, The Dust Bowl: An Agricultural and Social History, Chicago: Nelson-Hall Inc, 1981, pp.69-70.

[27] 约德一家在去加州之前是在俄克拉何马州的萨利索种植玉米的佃农,但其实萨利索远离沙尘暴的中心地区。

[28] R.Douglas Hurt, The Dust Bowl: An Agricultural and Social History, p.98.

[29] See R.Douglas Hurt, The Dust Bowl: An Agricultural and Social History, pp.97-98.

[30] See Paul Bonnifield, The Dust Bowl: Men, Dirt, and Depression, pp.87-105.

[31] See Lawrence Svobida, Farming the Dust Bowl: A First-Hand Account from Kansas, p.233.

[32] Morris L.Cooke, et al., “Report of the Great Plains Drought Area Committee”.

[33] Vance Johnson, Heaven’s Tableland: The Dust Bowl Story, New York: Farrar, Straus And Company, 1947, p.121.

[34] Morris L.Cooke, et al., “Report of the Great Plains Drought Area Committee”.

[35] 唐纳德·沃斯特《尘暴:1930年代美国南部大平原》,第216页。

[36] 唐纳德·沃斯特《尘暴:1930年代美国南部大平原》,《引言》,第6页。

[37] See Edgar B.Nixon, ed., Franklin D.Roosevelt and Conservation, 1911-1945, Volume One, pp.490-493.

[38] See Martin Staples Shockley, “The Reception of the Grapes of Wrath in Oklahoma”, in American Literature, Vol.15, No.4(Jan, 1944), pp.351-361.

[39] See Jackson J.Benson and John Steinbeck, “‘To Tom, Who Lived It’: John Steinbeck and the Man from Weedpatch” , in Journal of Modern Literature, vol.5, No.2(Apr, 1976), pp.151-210.

[40] See R.Douglas Hurt, The Dust Bowl: An Agricultural and Social History, p.97.

[41] 唐纳德·沃斯特《尘暴:1930年代美国南部大平原》,第60页。;

[42] 详见唐纳德·沃斯特《尘暴:1930年代美国南部大平原》,第200页。

[43] Gifford Pinchot, The Fight for Conservation, Seattle and London: University of Washington Press, 1910, pp.46-52.

全文完

原载于《外国文学评论》2011年第3期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注