三“夷”相会——以越南汉文燕行文献为中心

编者按

新出《越南汉文燕行文献集成(越南所藏编)》公布了越南“如清使”共计53人79种著作,多为抄本。本着“不学《诗》,无以言”、“诵《诗》三百,使于四方”的古训,当日外交文献满载诗文作品。外交以汉字诗文为媒介,穿透风俗、地理差异的表面,切入传统经典,在一系列拜谒、酬唱、笔谈中,不仅表现出对于东亚礼乐文明的深切认同,甚且隐然含有争以纲常正统自任的意识。在十八至十九世纪传统“天下”观、“夷夏”观遭到废止之时,一度也有“夷夏”观的新发展。

作者简介

张京华,男,湖南科技学院濂溪研究所教授,主要从事中国文化史、学术史研究。

《越南汉文燕行文献集成(越南所藏编)》

秦黎笔谈

2010年5月新出《越南汉文燕行文献集成(越南所藏编)》中有《北使通录》一书,内载黎贵惇在乾隆二十六年(1761)与秦朝釪的六次笔谈,具体而连贯,清代早期中越文臣的诗文酬唱与文化体认从中可见一斑。

黎贵惇,越南后黎朝高级官员,儒而近法。官宦世家子,其父黎仲庶,进士,官至刑部尚书。贵惇字允厚,号桂堂。二十七岁第一甲第二名榜眼及第,以博学著闻。能诗,著有《桂堂诗集》,又名《桂堂诗汇选》,存诗五百余首。后黎景兴二十一至二十三年、清乾隆二十五至二十七年,以翰林院侍读充越南国如清使,任甲副使。

胡志明市黎贵惇中学内的黎贵惇雕像

秦朝釪,清朝中级京官,儒而近道。字大樽,号岵斋,常州金匮(今属无锡)人。乾隆十三年进士,授工部主事,迁礼部员外郎,后任云南楚雄知府,辞官归乡。至四十九年,江西巡抚郝硕奏为豫章书院掌教。能诗,与张问陶友善,著有《消寒诗话》,柯愈春《清人诗文集总目录提要》载其《岵斋诗稿》,存佚不详。乾隆二十六年秦朝釪的正式官衔是“奉直大夫礼部员外郎钦命办理伴送事务”,《北使通录》中简称“钦差官”或“伴送官”。

《北使通录》为史官实录笔法,出于随行文官的现场记录,其中包括许多外交文件的底稿。今存抄本二种,一藏河內汉喃研究院,一藏巴黎,均四卷,但河內藏本缺二三两卷,巴黎藏本不详。其中卷四记回程,始于乾隆二十六年六月使船行至安徽和州。另据《桂堂诗汇选》可知此程走的仍是多数使者的路线,经灵渠过南岭,沿湘江水路入长江,在扬州转运河,到济宁上岸陆行前往燕京,完成使命后由原路返程。黎贵惇与秦朝釪相伴应当是在出京之始,而《桂堂诗汇选》中的首次记载则是在济宁乘船之时,见诗题《端午日次万年闸,伴送官礼部员外郎岵斋秦朝釪送轻扇一把,内题小诗二律,次韵答之》,万年闸在济宁之峄县(今枣庄)。到《北使通录》中的第二次记载便已经到了长江之上了。

(一)

《北使通录》(以下简称《通录》)载,乾隆二十六年八月初五日,使船到江西九江。“午时,伊邀甲副使官到船,以笔谈诗谈文。”“伊”指钦差官即秦朝釪,“甲副使官”即黎贵惇(以下简称秦、黎)。笔谈内容整理如下[1]。

秦:“贵国制何如?”黎:“亦仿中朝开科。”

秦:“何如?”黎:“一样。”

秦:“官员有几?”黎:“内外四五百员。”

秦:“何少?”黎:“官任得人,不在员多。”

秦:“行仪何如?”黎:“尊卑大小,各有等级。仆等来此,旧例只有二十五名,从便简略,到国则依本国。大凡傔从节眷,皆有官者分内常事,非高雅之所屑道也。”(《通录》载:“伊笑。”)

黎:“通事如何?”秦:“伊(曰)等传导言语,有劳例酬,杂流小职耳。”

《通录》载:“伊设酒饭、盐、荔枝。”

秦:“南方有否?”黎:“最多。”

秦:“贵国产物如何?”黎:“传记不曰‘称奇草木,皆在南方’乎?不敢过说,《西游记》有云:‘中华虽是中华,虽是大邦,其穷无此。’此非仆等捏言也。”(《通录》载:“伊笑。”)

秦:“可数贵邦有甚佳异?”黎:“沉()〔擅〕速桂,从来共传。金银铜铁,在处亦足。食物则清华之燕窝,海阳之瓦龙,乂安之干鱼,京北之鱼胶,唐豪之荔枝,嘉林之波罗蜜。药物则高平之仙茅,太原之砂仁,乂安之人参,京北之山药,山西之何首乌、三七,是各上品。其他山海杂物,何可胜数!”

秦:“贵国王常驾出巡幸否?”黎:“‘一游一豫’,固不能不循古典,但非无事而出耳。十年之前,本国多寇孽,国王自将亲征经理,宇内一皆平定。”

秦:“何至如此?贵国有何寇贼?不过溪峒苗蛮!”黎:“如此天朝亦有之,云贵最多。”

《通录》载:“又泛语片刻告回。”[2]

此为秦、黎第一次笔谈。这一年,黎贵惇三十五岁,秦朝釪年四十余。

黎贵惇所言“不在员多”、“各有等级”,既可见其与中华体制之差,又隐有自高之意。“一游一豫,为诸侯度”典出《孟子》。“称奇草木,皆在南方”典出《南方草木状》[3]。叙述物产一节不惟出口成章,如数家珍,有司马相如作赋之势,而且温婉自重,不辱国体。所言“亦仿中朝”、“一样”,表示出对中华体制的不回避、不自卑。所说“寇贼天朝亦有之”之类,终是不服不让。而所言“官任得人,不在员多”、“国王巡幸非无事而出”,实为中国自古共认的治道极境,黎贵惇皆能在答辞中随口顺带而出。二人的笔谈,秦虽主问却居守势,黎虽主答却居攻势,秦以不知越南国情而自高,黎以善于应对而自重。

使臣一职,较之其他职守尤难,所谓“将在外君命有所不受”,使臣亦然,即古人所谓“专对”。其他职守在位只代表自己,各有其长官而不得越位,使臣在外则不代表自己而代表国君,春秋大夫出使,不称“寡人”则称“寡君”,因而异常艰巨,庄子极言之,竟谓“事若不成则必有人道之患,事若成则必有阴阳之患”。而越南使臣亦云:“国之大任有三,相也,将也,使也。治乱在于相,胜负在于将,荣辱在于使。……若夫驰一两只柬,当万里之变,一言以为重,一言以为轻,‘使乎使乎’,岂易云乎哉!”(《越》8:165)使职必不少于接谈,不少于接谈而又必不及于实际利害,不及于实际利害而又必不失于信实,既有信实而又必不少于文采修辞,所以不易。

黎贵惇的笔谈中旁征博引,居然引用《西游记》来做“考证”材料,可谓擅长“以华制华”。特别是他自己的使职经验,有“以文学则须博洽多闻,以词命则须婉正得体,然气自不可不善”(《越》4:12)之说,竟而与孟子“善养吾浩然之气”之说相通,亦可谓臻于极境了。

在秦、黎这第一次笔谈之前,二人曾咏诗唱和。除了万年闸题扇之外,尚有在黄河渡及在和州西梁山的唱和,见《桂堂诗汇选》中《驻和州之西梁山,岵斋以前黄河渡守风诗见示,仍次韵》。舟泊西梁山,亦载《北使通录》。

不过,这次笔谈前,二人实际上曾有一段不甚愉快的遭遇。事因船到和州,越南使臣急于回国,而船户沿途贩私盐牟利,使臣派通事请秦朝釪开船,船户托辞风小或风向不顺。秦朝釪听任其耽搁,回复说:“长江一路,安危所系,不得不问之船户。‘耕问奴,织问婢’,乃所当然,非是故为迟滞。”越南使臣又质疑秦“要地方官送礼物”,秦朝釪说:“船途经过,地方拜客,天朝自有定例,亦不得省简也。”《通录》载,越南使臣与清朝另外二名伴送官合力请求开船,终归无效:“罗伴送呼官船骂其欺诳”,“今以三贡使、二委官与诸船户合辞共言,而不能胜一号管船之说,仆等从此不敢言矣!”就在秦黎第一次笔谈当日,“风大顺”,使臣又请开船,秦谓“舟人言:只得三十里此风便逆”,不听。《通录》载,船行至黄梅县,曾被驿站巡司查出,“捉船户二人、盐百斤余送县”,而秦朝釪“尚使解说”。船到嘉鱼,使臣仍旧见到停船贩盐,“一斤得二十八钱”。(《越》4:196、197、202、205、22)

按越南使臣船行甚迟及秦朝釪听任船户是实,但秦朝釪是做过地方长官的,有记载称他“为楚雄知府,胸无柴棘,呐于口而丰裁峻厉,人不可干以私”[4],“由部郎出守楚雄,以古循吏自期,后丁内艰,遂不复出山”[5]。秦朝釪为黎贵惇《圣谟贤范录》所作序文中有解《尚书》“明徵定保”一段,亦云:“夫定者,定其命者也;保者,保其身者也。……嗜欲攻取万端承之,则因其命之不定而不保其身者有矣。”(《越》4:232)由此推测,秦朝釪对船户贩盐的听任或许与清代盐政的弊病有关。而黎贵惇后来执掌工部、吏部,锐意政事,屡有更革,被称为“越南的王安石”。[6] 则他对秦朝釪的责怨又或与二人近法、近道的性格差异相关。由于《北使通录》没有给秦朝釪留下辩解的机会,这一推测已无法征验了。

(二)

八月十四日,在湖北武穴广济。《通录》载:钦差官帖送甲副使云:“闻贵使有新制《史辨》,何不携来一观?倘称惜之至,看过仍又携去可也。”“巳刻,甲副使官往,伊迎入,以笔问答。欲邀正使官来,因感冒辞。”秦、黎开始第二次笔谈。

秦:“舟中无事,勿惜一顾。”黎:“常来相念,甚慰之。”

《通录》载:秦朝釪“取《群书考辨》(即《史辨》)看之,(忻)〔欣〕赏击节,逐条之下颇加评品,意有不合,亦即席论订,往复数十则。览内论东汉黄巾、宋元白莲会等事曰:‘妙识高才,愚所倾倒。但议物直截而果决,异日临政,尚其慎之!’”

黎:“幸承相勉,敢不拜教!窃观信笔拈出,总是名言,谅胸中成竹,自具经纶。他日照邻余润,介使有光多矣。如仆庸疏,何敢当子荡知政之语?”

秦:“仆性本迂疏,于时事不甚通晓。窃观古人旧事,平心论之,有不能默者,故率笔而言,遂致哓哓,若试之实用,无一当也。‘书生无寔用’,正为吾说耳。若贵使明通之才,何所不可乎?中外之民,俱是上天赤子,偶及不胜拳拳耳!”

《通录》载:秦朝釪“又取所著读书记与看,其中大要取毛序与朱子集注诸家注释《诗经》,参以己意。以出京之日起课,每日读某诗(共)〔若〕干章,下附评论,亦多可观”。

秦:“阅《史辨》,可见读书有眼。鄙意所言未识有当否?此书有当言者,亦愿赐批驳,是非天下之公,何伤乎!”

黎:“敬阅高作,不胜踊跃。中州士大夫学问渊邃,今于此见。夫五经(夫)出于汉,汉儒寻绎考论之,不可诬也。自宋时大儒辈出,经学讲明最(折)〔析〕,后人始不读旧注疏,然无注疏何以知古学渊源?此亦是偏处。如《诗经》,朱子《集(驻)(註)〔传〕》尽闢旧说之谬,无容喙矣,要之毛公时犹为近古,其小序或有传,未可必其尽不然也。《将仲子》、《遵大路》、《子衿》、《风雨》,朱子皆断为淫诗,此从小序亦可。盖就诗中文义情细加吟玩,以温柔敦厚意读之便见。”

秦:“朱子集大成,固非后学所敢议,但于小序多不之敢〔苟同〕,毛公未必一一心服。如此等诗,不以淫奔说,亦岂不平易明白?”黎:“朱子只据《论语》中‘郑声淫’一语定案,亦是卓绝,当(辰)〔日〕吕东莱曾相辨说,马端临《文献通考》中一段论小序亦好,足为考亭功臣。”

秦:“朱子好处自多,马氏持论太过,无复余地,便非中道。”黎:“天色已晚,暂且告回。偶接燕谈,遂成往复,有劳台候,踧踖良深。”

秦:“若贵使稍倦,不敢强留。如尚可盘桓,再烦一茶。愚明目不给鉴赏,不知疲也。”黎:“文字之中,殊无厌倦,况聆高明讲论,喜也何如!但行日甚长,(辰辰)〔时时〕刻刻,俱可承颜接辞,请改日再候。”于是别回。(《越》4:206-210)

笔谈中,秦朝釪刚刚说到“临政”,黎贵惇马上接过说“子荡知政”。“临政”、“知政”均为《左传》中语,“子荡知政”谓预言而验。此后不出十年,至景兴后期靖都王执政时期,黎贵惇果然大受重用,所以秦朝釪的预见是应验了的。

秦朝釪坦率自道“性本迂疏”、“时事不通晓”、“书生无用”,意指世俗趋近名利,可见其性情清简近道,所说“中外俱是赤子”亦合老庄之旨。

《群书考辨》又称《史辨》,共四卷,考论夏商周至宋代史事。秦朝釪对书中东汉黄巾、宋元白莲会等处论断最为称道,而黎贵惇对于秦的这一反响也最为留意,可见二人于历代治乱兴衰之际,多有同感。

但二人的笔谈很快又从论史转为论经论《诗》。黎贵惇首先质疑朱子不信毛公《小序》而以《郑风》、《卫风》为淫诗的问题,立即得到秦朝釪的认同。秦说“但于《小序》多不之敢”,下有缺文,推测为“不敢苟同”之意。黎说极其婉转,但批评朱子的意思不难明白,秦则直言“是非为天下之公”,此与《钦定四库全书总目提要·经部总叙》“盖经者非他,即天下之公理而已”的认识相同,可谓经学正解。关于毛公《小序》问题,历代学者纷纭莫定,其实《诗经》就其来源而言,自然是四方采集而来,但由天子设乐府之官而言,亦必然寓教化之义,此为一事之两面。故经学的意义不重在事实,而重在作用,总之以移易风俗为是。文明出于教化,顺俗从欲放情则必然流于禽兽,二者性质全然有别,这一点古人所见与现代进化论将人类进步与动物本能直线相连的思想不同。故秦、黎二人虽都以诗学著闻,却都意识明确地谨守“温柔敦厚之意”,不肯直论“淫诗”,以防“诲淫”。

此后大约十余年,秦朝釪任楚雄知府,著成《消寒诗话》,其中一条说道:“‘温柔敦厚,《诗》教也。’《国风》、《小雅》皆是时君子忧衰乱,无可如何,而托词以讽,冀其万一有益焉,所谓‘闻之者足以戒’,是亦冀幸万一之词也。义山《马嵬》等篇尚有戒意,至云‘未免被他褒女笑,只教天子暂蒙尘。’直不啻幸灾乐祸矣,成何语耶?杜牧之‘东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔’,亦如吴门市上恶少年语,此等诗不作可也。”[7] 该书沈楙悳《跋》亦称:“所著《消寒诗话》一卷,笔力简括,性情肫挚,至于酌古准今,间有不涉于诗,而议论一归于正,不失维持人心、崇奖风化之旨。”又说:“愚谓凡作诗而仅吟风弄月,自诩才华,绝无关于人心风化者,皆不必作。”[8]

冀万一,防微渐,可见其忧在千古之深,故所评述连唐代大诗人李商隐、杜牧都责备了。此处又可见其先后见解一致,是夙有见地,并非舟中的偶然遣兴。

(三)

八月十六日,申时,在湖北通城蟠塘。《通录》载:钦差官再邀甲副使官往,并看《史辨》。此为秦、黎第三次笔谈。

黎:“连日惠看(敞)〔敝〕编,窥〔大人〕才学言论,并极敏赡,令人心醉。所拈数十则,将重写此书一一登载,以光青德。请每条细认,一一赐教。”秦:“载问答语不妨,正可见一时推敲不苟。尚有数条,须稍见鄙意者,容续入。若逐条评注,自可不必。古人亦无〔此〕法也。”

秦:“欲另誊一本,此间无书(史)〔吏〕,不能也。或遣人一写,予我一本可乎?”黎:“此不难。更乞为一弁卷耳!”

秦:“另有新书几种?乞一见示。”黎:“仆窃有编来《圣范贤谟录》[当作《圣谟贤范录》],容改日递候。此书辑古嘉言,元不著一文半语,尚希细阅,为作一序。”秦:“依命。”

《通录》载:秦朝釪:“设酒饭,从容问通事士材忠曰:‘三位贡使,想系贵国选择而来?’”黎贵惇:“仍教他代对曰:‘奉使天朝,岂敢不重其选!但三贡使亦以位次当行,非极选也。’”

秦又问:“国中想如三位者甚少?”士材忠:“然。”《通录》载:“甲副〔使〕官语他改对曰:‘国中才学名臣极多,如大贡使上,尚书、侍郎十数人;二贡使、三贡使之列,在翰林、东阁有名望者亦众。’”

《通录》载:秦朝釪笑曰:“虽然,亦为罕得之才。”

秦又问:“士子几岁应试?”黎:“不泥年齿,任人就考。本国常有十三、十四岁已中举人者。”

《通录》载:“伊似信不信。”“夜深始别。”(《越》4:210-212)

《圣谟贤范录》抄本四册十二卷,为摘自经传史籍的名言集,分为成忠、立孝、修道、间邪、达理、卫生、官守、从政、谦慎、酬接、尊谊、阃训共十二章。

秦、黎第三次笔谈,二人“并看”《群书考辨》,黎贵惇顺便请秦朝釪作序。秦提出再看《圣谟贤范录》,黎再顺便请秦作序,秦朝釪都一一答应。中间秦问越南通事的几句,黎都教他改答,这种外交辞令颇与《左传》、《国语》风格近似。

(四)

八月二十七日,在黄州赤壁。这一天,黎贵惇重登赤壁山游览,晚归,秦、黎有第四次笔谈。《通录》载:“夕时,钦差官送正〔使〕官酒麯,邀二副使官饮酒,乙副〔使〕官以疾辞,独甲副〔使〕官往。伊甚殷勤。”

越南贡使此行共二十五人:正使陈辉淧,甲副使黎贵惇,乙副使郑春澍,其他行人官七人,随员十一人,预差前路四人。回程途中就属秦、黎二人往来最密,乙副使官“因感冒辞”、“以疾辞”也可能是外交托辞,但秦、黎二人各出著作,言语投合,似非全出有意安排。

秦:“《圣谟贤范录》甚得古人集书之意,用心如此,不愧古人矣!”黎:“昔日本国王子与唐人(奕)〔弈〕,称服曰:‘小国之一,不敌大国之三。’今仆所量,未足当本国之三,而窃视大人才学,则寔大国之一也。景慕之情,曷维其已。”

秦:“中朝人物,愚最居下,不敢当过奖。即贵使选择于国中而出,自是一国之望。然切须韬晦。大抵才高者,众忌之招也。幸勿以交浅言深见怪。”黎:“本国公卿推让,士大夫和辑,固不忧参商矛盾。然大人规勉,自是古今处己正法,敢不佩服!”

此时秦朝釪已经写出一篇序文的草稿,《通录》载:秦“取所作《群书考辨序》与看”,说道:“草稿甫完,幸勿见哂。”黎:“宋朱弁有言:‘良工不示人以朴,恐人见其斧凿痕迹也。’[9] 仆谓轮扁斫轮,何妨指示?公输削墨,谁敢批驳!蒙以元稿赐观,愈见相待真情。文理平顺,无烦改正矣。”

秦:“末附相勉一段,欲见鄙意,古人亦多如此,勿嫌粗率也。”黎:“不敢请耳,固所愿也!”

笔谈至此,“更深别回”。(《越》4:214-217)

黎贵惇所说日本王子事,颇具传奇色彩,最早见于五代孙光宪《北梦琐言》:“唐宣宗朝,日本国王子入贡,善围棋。帝令待诏顾师言与之对手。王子出本国如楸玉局、冷暖玉棋子。盖玉之苍者如楸玉色,其冷暖者言冬暖夏凉。人或过说,非也。王子至三十三下,师言惧辱君命,汗手死心始敢落指。王子亦凝目缩臂数四,竟伏不胜,回谓礼宾曰:‘此第几手?’答曰:‘其第三手也。’王子愿见第一手,礼宾曰:‘胜第三可见第二,胜第二可见第一。’王子抚局叹曰:‘小国之一,不及大国之三。’”此前笔谈中黎贵惇自称三位贡使“非极选”,与此故事寓意相似。

孙光宪像

《北梦琐言》

其后秦送了《群书考辨》、《圣谟贤范录》二序的清正稿给黎,见九月二十五日舟次岳州的记载。

黎贵惇在现代越南被称为“是唯一掌握了十八世纪越南社会可能有的各种知识的学者”[10]。此一评语的前提条件是当时越南所具有的汉籍有限,这一点由黎贵惇使清之行所携购的书目亦可见证。实际上清代所存的典籍,正经正史之外,杂史、诸子、杂集、类抄,总量极大,越南学者不可能博览。但主要的经史典籍黎贵惇都非常了解,确是事实。[11]《群书考辨》与《圣谟贤范录》二书尤其偏重史部,广西学政朱佩莲评语称“天朝顾炎武(林亭)〔亭林〕《日知录》庶几近之”(《越》4:342)。而秦朝釪的《消寒诗话》其实也是多为史论,这是二人笔谈欢洽的学问基础。

秦朝釪在《群书考辨·序》中说道:“《尚书》,史之祖也;《春秋》,史之宗也;《左》《国》《班》《马》以下,史之云仍也。读之者以考得失,定是非,内以修其身,外以施于政,是故君子急焉。”此语简明道出了传统史学的要领。

秦《序》又说:“秦汉而下,历代诸儒多所论次,然宋元以后,即多无可观。又其甚者,束书不观,游谈无根。或且窃其字句,以为绣绘雕琢之用。盖史学之不讲久矣!夫昧于古而明于今,无其本欲善其用,未之有也。则史学之所关于人也,岂小小哉!”此语所云为清代当时的学术背景。“束书不观,游谈无根”语出苏轼《李氏山房藏书记》,为清人习语,常以批评晚明之弊,而“具有根柢”则为清人论衡学术的一大标准。

秦《序》又说:“夫不学者欲其能学也,能学者欲其忘乎学也。昔晏子身相齐国,名显诸侯,其智识见闻,齐之士当无有出于其右,然其志念常抑然自下[12],何哉?知天下之理无穷,而众之不可(槩)〔盖〕[13]也。夫人之不学者多而学者少,欲以一人之长盖之,非所以为容也。世事日新,人情日异,而欲执古说以格之,非所以通变也。”此语乃是作者的治学、治政方策,是序文的重点,即笔谈中所说“欲见鄙意”、“相勉一段”。

秦朝釪在第二次笔谈中即已指出黎贵惇性情“直截果决”,劝其戒慎,与《金人铭》“人性不可盖”的思想相近。可知秦的思想确乎倾向于道家,而此道家实为鬻子、太公、管、晏之道家,长于治术,与老庄之偏重隐逸有所不同。

大约二十年后,后黎景兴四十一年,黎贵惇在《北使通录·题辞》中追忆说:“钦差秦岵斋与仆相好……其寔所谓‘益友’者乎!”称道秦《序》足以自警,“每想此文,不觉三叹,谨佩之以当韦弦[14]也”。(《越》4:13)

这一天,秦、黎二人尚有诗唱和。《桂堂诗汇选》载有黎贵惇《重登赤壁亭还,岵斋邀饮舟中,诗以谢之》并附秦的和诗。黎诗说道:“使君爱风致,才高情亦深,良夕切追欢,数盃成断金”,又云“一时真知音”,似颇引为同道,早先船户贩盐的小小抵牾似已随风而散了。

(五)

九月初八日,使船到武昌,秦有诗赠黎,黎有《驻武昌城次韵答岵斋重九前一日登黄鹤楼》,无笔谈,但《北使通录》中却载有一段黎贵惇与湖广总督爱必达的问答,亦有旨趣。

越南使臣及门,总督遣问:“(使贡)〔贡使〕来此有何事说话?”答:“无别事,奉贡事竣,归国经过贵省,特候谒大人耳。”复遣问:“相见当用何礼?”答:“府县用宾礼,若大人,系上司官,请行递参。”《通录》载,总督令引入,“才下跪,手扶退,请坐左边交椅”。

总督问贡使:“能官话否?”答:“不能。”

问通事:“贵国多书籍否?”答:“经史子集,亦略备观览,安敢比中国之富!”

问:“都城广几里?”答:“周回七十余里。”

问:“衣冠制度遵前朝否?”答:“是。”

问:“何故散发?”答:“本国从土俗,使民宜之,系平居亦束发,惟见尊长官僚则以歯发为敬。”

《通录》载:“伊笑曰:‘终是披发。’”(《越》4:221-222)

爱必达,镶黄旗钮祜禄氏人,女为乾隆帝顺贵人,此年四月任湖广总督,其后著有《黔南识略》三十二卷。

“礼从宜,使从俗”典出《礼记》,“使民宜之”典出《易传》。礼俗本为外交中最敏感之事,而薙发令曾是清初满汉间的最大冲突事件,此刻使臣援引经典为越南遵行前朝即明代的衣冠制度作辩解,而面对越南人的散发异俗,满洲人爱必达却以一笑便化解了。

九月二十五日,在岳州。秦朝釪送来《群书考辨》、《圣谟贤范录》二序,署款“天朝赐进士出身”、“书于洞庭舟次”。其间二人唱和甚多,《桂堂诗汇选》载有黎的《登岳阳楼诵范文正公记有感,次韵答岵斋》、《守风岳州闷甚,戏为五七言抒怀之作,次岵斋元韵》、《君山僧以柚菓来赠,欣然赋之,答岵斋元韵》,均附秦朝釪和诗。

十月初一日,到长沙。使臣忙于贽见官员,秦、黎二人未能从容笔谈。但《通录》载一段黎贵惇与湖南巡抚冯(鉁)〔钤〕属官的对答。对答是从黎贵惇所佩戴的衣带开始的。

《通录》载:“坐客次有标下武将五六人,共叙寒暄。伊见银带,俱称好。”

郭参将问:“有名义否?”答:“此红鞓,乃是噜,名玳瑁。前三台,两边六斗,次左辅右弼,次日月,后面北斗七星。”

郭参将:“贵国好服饰!好人物!”黎贵惇:“安敢仰比中国!”

郭参将:“闻贡使两榜文官,有一对请教。”随即写道:“安南贡使安南,使乎使乎!”

黎贵惇应道:“天朝圣皇天朝,皇哉皇哉!”郭参将评:“好!说得大了!”

《通录》小字夹注补记:“还舟后,再有小船寄周百总,报云更有数对:‘中朝阁臣中朝,臣哉臣哉!’、‘天下大老天下,老者老者!’”(《越》4:237-238)

黎贵惇是会试、廷试两榜状元,故称“两榜”。“使乎使乎”典出《论语》,“皇皇哉”典出司马相如《封禅文》,又“唐哉皇哉,皇哉唐哉”典出《后汉书》。“伯夷辟纣居北海之滨”、“太公辟纣居东海之滨”、“二老者,天下之大老也”典出《孟子》。“臣哉邻哉,邻哉臣哉”典出《尚书》。这样精致而有趣的对联,出于清朝一位低级武官“百总”之手,而越南使臣又竟然以三幅对联且派船追寄,此种“作对”,情景难得。

(六)

越南使船离长沙,十月初九日到衡山,十一日到衡州,十七日到祁阳,二十日到永州老埠塘,走过了最顺畅同时也最秀丽的一段路程。其间黎贵惇作有《湖南早发呈岵斋》、《泝湘江柬岵斋》、《过衡阳呈岵斋》、《驻永州送岵斋》,秦朝釪也有诗唱和,二人反复吟咏着“潇湘见底一痕青,夹水峰峦纵复横”的胜景。

潇湘自古以“清深”著闻,刘禹锡《海阳湖别浩初师》云:“潇湘间无土山,无浊水。”罗含《湘中记》云:“湘水至清,虽深五六丈,见底了了,石子如樗蒲矢,五色鲜明。白沙如霜雪,赤岸如朝霞。”黎贵惇在此专门写了绝句一百首,题为“潇湘百咏”,而在纪事体裁的《北使通录》中也破例抒写了一段风景,说道:“自湖以南,地丰和暖,草木繁茂,野花山竹,隆冬不凋,风土景物,宛如我国。上游湘潭而上,两边峰峦连亘,江路之玄,水势犹稍平。自管山塘以上多滩碛,如登峻阪,水流湍迅,青蓝彻底。”

就在这一段水程中,秦、黎有第五次笔谈。

十月二十一日,巳时,在永州。

《通录》载:“钦差官简甲副使曰:‘蓬窗无事,何不相过一叙也!’巳时往见,以笔问答。”

秦:“久而不面会,相念殊深!”黎:“多谢隆情!”

秦:“莺啼燕语,柳媚花明,正贵使等进国之时也。于锦绣丛中,笙歌筵畔,想沧江夜雨,正尔清绝有致,颇少宽客怀。”黎:“丈夫志四海,昔人作豪语,然看古诗中,其不涉乡关情者罕矣。仆等从役日久,未免耿耿怀思,但到家之日,回想沿途与大人周旋笑语,更觉怅然相忆也。”

秦:“贵国外府县官怕朝官否?”黎:“这个自然。”

秦:“曾跪白事否?”黎:“常例耳。”

秦:“然则通事见贵使如何不跪?”黎:“在国则有之,此间途中概从简便,不用边幅。”

秦:“贵国想亦重进士科?唐人宋人最重。”黎:“本国制度多仿宋明,但立贤一事,不论何资序,一体并重,惟进士高科稍隆礼遇,乃循累朝旧套耳。”

秦:“想贵使三元及第,故作谦语耶?然叙官之道,诚当论贤否,不当论出身也。”黎:“非敢空说,今本国有举人位至宰相者,现当执政,德望才智,亦不易得。”

秦(笑曰):“如此方得用人之法。”

黎 :“大人所作《诗经论注》完否?”

秦(出与看):“率笔为之,有纰缪处,愿指摘也。”黎:“经旨宏深,虽先儒注解已详,后人有发明,正自不妨成一家言。今蒙看过高作,备见寔学。”

秦:“《史辨》书已为写成否?”黎:“草草写完。”

秦:“何人写?”黎:“中书吏费廷瓆。”

秦:“字体亦好!”

《通录》载:黎贵惇“因取书相送,伊甚喜,设酒饮至晚而别”。(《越》4:246-248)

秦朝釪《诗经论注》一书未见,但其《消寒诗话》中记载:云南杨林海“湖泊数千顷”、“孤岫映带,竹树萧森”,“余以为似楚南之浯溪。得一绝云:‘君怜千顷澄湖面,我忆双旌使粤西。八面望衡湘水曲,停桡三日为浯溪。’余辛巳使粤西过浯溪也。浯溪在湖南祁阳县,有颜鲁公所书《中兴颂》,山川清美无比”。[15] 辛巳即乾隆二十六年,所述“使粤西”正是伴送越南使臣一事。

浯溪是越南使臣游历吟咏最多之处,《桂堂诗汇选》有黎贵惇《经(梧)〔浯〕溪谒元颜祠留题》二绝句,其第一首与秦朝釪绝句同韵,可知二人曾经同游。

浯溪

(七)

秦、黎的第六次笔谈,已过了湘漓分水的灵渠。十一月初五日,在兴安大榕江塘。《通录》载:“钦差官招二位贡使官饮酒,甲副官先到,叙寒暄。”

秦:“恭喜贵国不远,三位贡使复命,国王必定重用。”黎:“无才德,不敢望高位。”

秦:“使臣应有叙劳升转。”黎:“本国六年一贡,只以位次资途抡差。万里驰驱,人臣常分,安敢言劳,旧例亦无有叙功升职,日后或有拔(權)〔擢〕,乃是时命,非缘奉使。”(《通录》载:“伊笑。”)

秦:“贵国想是□国?”(空缺一字)黎:“地兼山海,利尽水陆,人民从来安集,亦仰圣朝洪福。”

秦:“水土平善〔否〕?”黎:“关内四镇及清乂二处,都善地。其外镇如谅山、高平、宣光、兴华之类,皆恶水毒溪,每有差行,常担京水供用。如谅山水皆茴花流下,最热,令人声哑,不敢饮。”

秦:“明江水如何?”黎:“亦有毒,常汲太子井。”

秦:“此江发在何处?”黎:“明江源出本国禄(洲)〔州〕,左江源出本国广源州。”

秦:“贡(国)〔使〕(夹)〔家〕何省?”黎:“本国宣兴镇,近云南。高平近云广之交,谅山近广西,安广近广东,清乂、顺广等镇夹哀牢、占城诸国,前面大海。”

秦:“有苗(峦)〔蛮〕否?”黎:“最多。沿边外镇皆高山大林,苗民居此,时出寇掠,非有兵威,不能镇服。”

秦:“今能制服他否?”黎:“本国若不能制服,他已侵入天朝内地了。此等不知礼义,乃是(他)〔化〕外。”

秦:“今贵州亦多有之。”

秦:“贵国多奇异古迹。”黎:“书传所载仙释人物,何可胜道!”

秦:“贵使怕水行否?”黎:“本国山海之乡,俗惯乘舟,珥河亦不减黄河,自王京到本贯亦水行三日程,到大贵使贯八九日程,更越大海,那有怯怕?”

秦:“吾亦怕了。想来长江甚险。”黎:“何处无险?但古云:‘忠信涉波涛。’”

秦:“此回或遇钦使,有请见否?”黎:“前届道遇钦使大人,投手本请安,免见。”

此下是几句黎贵惇的反问。

黎:“此间草木隆冬不凋,亦如本国,若北京此时已无一叶了。”秦:“然。”

黎:“他日大人已曾入盛京否?”秦:“不曾,此中惟有满洲大人得入。”

黎:“贵贯夙繁华,俗语曰:‘上有天堂,下有苏(□)〔杭〕’,是如何?”

秦:“(敞)〔敝〕邦甚无繁华,但四时和气,不寒不热,人物多文学,常登科第耳!”

秦:“《群书考辨》甚佳。内‘奉旨伴送’,‘旨’字应两抬,此系大体所在。后日此书成刻,流传中国,须如此才得体。”黎:“书吏每每奉写未点检,谨依尊教。”

此时正使陈辉淧到来,《通录》载:“寝夜,正使官到,伊设酒饭,意甚殷勤”。三人继续笔谈。

秦:“大贡使酒量大。”秦朝釪“令换大杯”,陈辉淧“辞不能”。

秦:“有诗才,不可无酒量。诗如太白,酒何以不如太白!”秦朝釪“从话别,举王维‘阳关’句相勉”。

秦:“少寓微情,毋惜醉也!”又对正使官曰:“李太白,请满酒此杯!”陈辉淧“逊谢久之”。

秦:“此间水土颇重。”陈辉淧答:“古人游宦,以五岭为第一瘴地。”

秦:“今两(越)〔粤〕已尽开通,亦不甚多岚瘴。”黎:“圣朝德教四敷,海内皆为和气。”

秦:“二位贡使博古通今。”

问陈辉淧“几岁”,“具答之”。

问黎贵惇:“太翁尊年?”黎:“家亲今七十岁。”

秦:“尊居何职?”黎:“现奉致仕回复内阁办事。”

秦:“老亦多事否?”黎:“从容随朝,亦无甚事。”

秦:“二位贡使行役日久,家中想念,当为言于抚台大人,使得早早进行回国也。”黎:“多谢盛情。到省无甚公务,一者例有贽见,二者略勘硝磺军器,四五日内得退身,是所望也。”(《越》4:252-257)

笔谈至此结束,二贡使因辞回船。

最后两次笔谈,秦朝釪与黎贵惇论著述、论政道,越来越趋近;而论风土礼俗,如提出“怕朝官否”、“怕水行否”一类问题来,却越来越显得外行了。

(八)

黎贵惇一行于乾隆二十五年十二月初八日到京,二十六年三月初一日出京,十二月到达太平府(今广西崇左),回国已是二十七年正月。

秦、黎二人的辞别是在当时的广西省府桂林。《桂堂诗汇选》所记与秦朝釪最后唱和的二首诗是黎贵惇《驻灵(州)〔川〕,岵斋以诞日邀饮,即席赋诗赠之》和秦朝釪的《桂林饯别》。秦朝釪《消寒诗话》亦载:“余于辛巳年使粤西,十一月自桂林起程,腊月过中州,遇薄雪,黄河有冰,打凌而渡。”[16] 所述正是伴送一事。“起程”当指“回程”,伴送至桂林北返与《桂堂诗汇选》所记正合。

此刻秦、黎二人的友情已十分深挚。秦诗中说:“如水相逢意有余,交深交浅竟何如。”黎诗则说:“湘水烟波阔里余,汪伦送我意何如。”黎还有诗说:“风雨夜船频话古,江湖樽酒屡论文。如今已觉难为别,闲倚蓬窗怅夕曛。”又说:“尘心久向客中收,静亦山僧淡亦鸥。独有怀君情不已,绵绵却似此江流。”

在《桂堂诗汇选》中,也有注出的秦朝釪小传:“秦公,江苏苏人,戊辰黄甲,年四十余,多文学,五品,高简,不轻许可。曾索观《使途诗集》,仍示之。”(《越》3:70)评价不低且语非泛泛。

按上古、先秦时期,虽然诗的来源必为个人、闾巷,诗的制度则为王官、乐府,而诗的作用则正是长于外交礼聘。《诗三百》在外交上的表现见于《左传》等书记载,又见新出清华所藏战国竹简中周武王致毕公的乐诗。《论语》称:“不学《诗》,无以言。”“诵《诗》三百,授之以政不达,使于四方不能专对,虽多亦奚以为?”屈原以创作“楚辞”著称,而其官职“左徒”,中原称为“行人”,职掌礼聘四方邦国。越南“使程诗”、“华程诗”的性质,实际上与《诗经》时代的情景正相对应,因此可以认为这些汉文燕行文献既是富含古意的诗文作品,又是极具东方传统的外交文献。外交并不外于诗文创作,诗文也不是外交的副产品,燕行是体,诗文是用,故而也可以说这些文献是更接近于《诗》、《骚》传统的作品。这一特点在秦汉一统后的中国内陆很难见到,由于国力强盛,万邦来朝,士人少有以使者立功殊域者,尤少以使程诗文著称者。而当明清近世,越南使者却能承袭三代、春秋的王官传统,不辱使命并且颇存诗文遗墨,其燕行酬唱即“诗”之正解,亦即“经”之正解。古今上下时势不同,而其精神意气之相同有如此者。

秦朝釪作为清朝中级官员,身逢康乾奖崇经史之学的盛世,为人为学文雅清正。他对越南的了解甚少,一些问话甚至浅白好笑。黎贵惇固然是越南文士中的佼佼者,但匆匆而来,急切而去。然而秦、黎二人却能于经史、诗文有很深的沟通,甚至于治道、人心有很深的契合。道光十八年越南使臣范世忠所著《使清文录》中,有《奉北帝旨问安南风景》代答一首说道:“客问安南景若何?安南风景异中华。锱(缁)尘不染山河莹,八节皆春草木花。食少〔麦〕麻多菽(粟)〔稻?〕,衣轻毛革重绫罗。虽然亦有相同处,礼乐文章自一家。”(《越》14:144-145)按清道光前,天下有同文之国五,大清、安南、朝鲜、日本、琉球。景物不同而文教同,风俗不同而礼乐同。礼乐、文教是体,风俗、景物是用。风俗、景物乃至地理、种族之不同,并不妨碍礼乐、道体之相同。江湘舟中的秦黎笔谈亦当作如是观。

越南使臣在北京“演礼鸿胪”之时,适逢朝鲜正使文科状元洪启禧一行,黎贵惇赋诗赠答,有“瀛海东涯各一方,齐趋象阙拜天王”(《越》4:65)等句。近年学者讨论东西文化的影响及国家意识的转变,有“从周边看中国”、“多面镜子看中国”诸说[17],所发掘的话题十分鲜活,不过即使拿到同一面“镜子”,观察者所得到的形象也未必相同。按清人在乾隆二十年已经自知其经史学术超越前朝,江永说道:“我朝经学远轶前明,数十年前〔间?〕淹通之才辈出,专家之业皆可传远。”[18] 这一判断大体可以成立。而清朝周边的越南、朝鲜等国亦处处以礼乐教化自我标榜,甚至极力作夷夏之辨。越南当然了解清人的种族渊源,即在燕行文献中就能找到使臣关于“清朝入帝中国,薙发变服二百年”(潘辉注《輶轩丛笔》,《越》11:161)的简史式叙述,实际上,单从种族上说,越南、朝鲜使臣入清而在北京相见,追想其礼部酬答唱和,赫然竟是三家夷狄的会晤,而维系这三夷相会的纽带则是华夏民族所缔造的礼乐文明。

归国后,黎贵惇追忆说:“沿途见中州官僚士大夫问难谈辨,殆如遇敌。又有朝鲜贡使、钦差伴送官,皆一时文豪,不以海外见鄙,累相结语。……酬答之间,幸免轻哂,更见称扬。……乃至人心不异,以诚正相待,以文字相知,即四海皆兄弟也。”(《越》4:12)透过当时外交争胜、文辞口角的表面,却是三夷争当礼仪之邦的一场“友谊赛”。这一情景不仅会让前明的守护者始料不及,亦且应使民国的革命者深有感触。

崔阮酬唱

107年之后,即越南阮朝嗣德二十一年、清同治七年(1868),阮思僴以鸿胪寺少卿衔充任如清甲副使。此行自镇南关至燕京181天,内行程117日,驻留64日。这一年阮思僴46岁。这正是陈寅恪所追论“思想囿于咸丰、同治之世”的一个时期。虽有“同治中兴”之称,然盛衰之变已及于文学和外交,并启“夷夏”之纷议。

阮思僴,字洵叔,号石农,越南北宁东岸榆林人。进士,曾任吏部尚书,官至宁太总督。阮思僴谙熟中国历史,曾著《史论》一册,评论中国历代帝业,包括辽代三帝、金代九帝、明代十帝等。他也谙熟中国典籍,有组诗《神仙册八十题》,专门题咏中国《列仙传》所载神仙事迹。阮思僴的全部作品编为《石农全集》,共6册12卷,今存抄本2494页,内有《燕轺诗草》、《燕轺集》、《燕轺笔录》等。《燕轺诗草》又题《燕轺诗集》、《燕轺诗文集》,专门收载阮思僴出使中国的诗作,《燕轺集》收录出使中国所作的文章,而《燕轺笔录》则是出使中国的行程日记。

(一)

同治七年八月初一,阮思僴一行入关,首先看到的是战乱后的凋残景象。在凭祥州,“自关抵州,一路荒山乱坡……兵火之后,处处残破……殊觉满目荒凉”(《燕轺笔录》,《越》19:68)。在太平府,“民间房店,处处废毁……灌莽载道,盖比旧十只一二耳”(《越》19:72)。在南宁府,“昔称小南京,今承兵火余烈,访之十仅四五云”(《越》19:76)。过汉阳,“自孝感以后,居民皆筑城为固,盖累经天德(稔)〔捻〕匪蹂躏,故因为壁垒自相守望”(《燕轺诗文集》,《越》20:97)。直到河南郾城县,都有“捻匪于咸丰年间起于汝宁、南阳二府地,延蔓直隶、湖北、河南、江苏、安徽、山东诸省,今年夏平”(《越》19:147)。此前太平军已于同治三年(1864)被扑灭,这时在岭南生乱的是黑旗军(首领吴亚终),在中原腹地生乱的是捻军。实际上,阮思僴一行没有目睹的还有陕甘及云南的回乱。但这些均不是阮思僴进入中国所关注的重点。

在凭祥,宁明州举人黎申产(号松山)到使者舟中相访,阮思僴“问以广东洋夷事”(《越》19:69)。二人笔谈问答,并无障碍。临别,黎申产写了长诗送行,其中说道:“问(辰)〔时〕以字为口舌,答(辰)〔时〕以笔为咽喉,旁人不解作何语,相视莫逆惟我汝。”(《越》20:239)

十二月初三日,使者到达湖北汉阳府。先借住汉阳书院,后居汉阳贡使公馆,而年前公馆设在汉口镇。询其原因,一则“自经兵燹,残毁未复”,“府城年前为贼兵蹂躏已四次,至今城内外屋宇萧疏,残垣毁瓦塞满街巷”,二则“以西洋俄罗斯、法兰西、英吉利通商汉口,湖北督抚列宪不欲部与洋人居止相近,故令于汉阳设馆”。(《越》19:137-138)

在汉阳书院,使者先是探听洋人消息,从汉阳县(卞)〔办〕差吴增处听到洋人“现驻汉口下街三百余家,洋人居此约一千余,火船自西南来者,在此常有六七艘。每国各设领事一,以中国之广东、上海人为通事”(《越》19:138)。

随后,十一日,在从汉阳公馆出发途中,使者亲眼见到了洋行的景象:“到下街西,洋行屋皆二三重楼,下通甕门,下开玻璃窗,四面玲珑如一,外周以缭墙。虽一初开行,而屋宇之高广,街路之平直,无不井然,视汉民居止,其整洁殆过之。道边现竖石碣为界。留空地尚多,皆已开渠筑道,将来聚(闢)〔辟〕日广,规模日大,不知此地又何如也?”(《越》19:143)

同治八年正月二十九日,越南使者到达北京。

在城外,阮思僴记下了骡子和骆驼的特征。“骡大于马,耳尾似驴。骆驼大如水牛,而高过之。”(《越》19:174)看来越南使者对骡子和骆驼的陌生,大体也类似清朝士大夫对于越南土物的了解。但同时,使者也注意到了北京城门的匾额。自广安门进入外城,“门额上书满字,下书汉字”(《越》19:173)。

二月十三日,李文田到馆拜会越南使者,阮思僴乘此重提洋务。

李文田字芍农,广东顺德人。咸丰九年一甲三名进士(探花)。此时任南书房侍读、起居注日讲,“学识淹通,述作有体,尤谙究西北舆地”[19]。

李文田书法作品

阮思僴先问:“大皇帝已未亲政?”李文田答:“两宫垂帘听之,枢(庭)〔廷〕则恭亲王也。……以列圣故事考之,可望康乾两朝升平矣。”

次问剿匪御洋近事。李文田答:“江浙乱离,为《纪略》者亦多,然流传京中甚少也。湘乡曾国公捕获伪王李秀成,《供词》一卷,自始至末皆了了。(须)已有旨,命(缉)〔辑〕《平定逆匪方略》,初开馆,约六七年方成书。”

三问洋事。李文田答:“洋夷通商口岸非一,现当无事。然各省大吏已刻刻有振作之意,闽中已设奇器局,江苏亦有之,皆欲习其法以制之。大局则二三年后今上亲政始能定也。大约内地无患,则外患又不作,频年美政,史不胜书,以天意人事计之,似可有转机。”

实际上,洋务也正是李文田颇为关心的问题,他趁便也问了越南使者:“前数年曾与洋夷更战,年来局面何若?”阮思僴答:“丁巳、戊午之间,洋夷曾来下国滋扰,相持日久,互有胜负。后来洋夷约和,我皇上重念兵民久苦,许他于南边诸(他)〔郡〕地方口岸通商,八年于今矣。然此亦权宜,自治自强之策方日讲求之,大约事势略与中国同也。”

李文田因之有如下议论:“洋夷自为计则亦左。年年口岸愈多则生计薄,人多则兵力寡,一旦有事,则起而歼之。独不见‘齐人歼于遂’故事耶?昨丁卯之战,该夷大为朝鲜所惩创,夷攻之,该国只以一弩十矢法破之。其国命军士人各负一囊沙,战壘如山,夷炮亦无如之何,及力倦还师,则答弩起而乘其后,夷人死者数千人云。”(《越》19:193-195)

丁巳、戊午为咸丰五年、六年(1857-1858),所说洋夷滋扰,即第一次法越战争。

丁卯为同治六年(1867),丁卯之战指朝鲜李容熙在江华岛打败法国舰队一事,又称“丙寅洋扰”。

此番议论,“事势略与中国同”是双方共同的现实基础。交谈之后,个人友谊也由此产生,李文田随即为阮思僴《燕轺诗草》写了序文。

在京期间,阮思僴还拜会了潘祖荫、翁同龢、林天龄,有诗赠答。

翁同龢书法作品

四月十七日,越南使者一行回国,途经保定,在直隶总督署拜谒曾国藩。双方笔谈,曾国藩问越南“皇上安好及年谷好否”,问越南“试法、经学、诗、文学如何”。又问:“西洋人每往来否?”阮思僴答:“现通商南陲海口。”(《越》19:236)

曾国藩像

阮思僴《燕轺笔录》中记有曾国藩小传,及总督署花厅中曾国藩的一幅自书楹联:“虽贤哲未免过差,愿诸公傥论忠言,常攻吾短;凡堂属亦同师弟,使僚友行修名立,方尽我心。”此下有评论道:“谦恭雅量如此,宜其能用人以成大功也。”(《越》19:238)

回馆,总督府主事陈兰彬、萧世本,同知薛福成、吴汝纶同来拜会,双方笔谈。陈兰彬等问越南“试法、兵制”,又问:“从天主教否”?阮思僴答:“愚民间有从之者。”阮思僴又问陈兰彬等:“广东西洋现情如何?”陈兰彬等答:“他现虽往来省城,亦安静无事。日下中国经改定和约,他等已寄回呈诸西国王,尚未有来信也。”(《越》19:237)笔谈后,阮思僴评论道:“陈、萧、薛、吴诸人,类皆通达政事,笔话叠叠可观。曾中堂称为贤相,观其所取门客盖可知也。”

陈兰彬等曾门弟子及幕僚均为同光名臣,学识广博﹐致力于经世实学,娴熟洋务。陈兰彬为首任中国驻美公使,并出使西班牙、秘鲁等国。萧世本曾在天津教案发生之际调任天津知县,《清史稿·循吏列传》有传,史官论赞称“刘秉琳及陈崇砥、夏子龄、萧世本诸人,治行皆卓著,当时风气为之一振”[20]。薛福成曾出使英国、法国、意大利、比利时四国。吴汝纶后任京师大学堂总教习,并赴日本考察学制,推行“中学为体,西学为用”。

自同治三年湘军击败太平军,重臣在朝,清流在位,史称“同治中兴”。阮思僴一行此时出使,可谓躬逢其盛。

六月二十九日,越南使者一行回到武汉,谒见湖广总督李鸿章。李鸿章询问越南“年谷、幅员、兵马”,问候越南“皇上安好”(《越》19:261),赠送三使臣对联各一幅。

七月一日使者一行登赏黄鹤楼,恰又看到李鸿章书写在黄鹤楼的一幅对联:“数千里奔湍激浪到此楼前,公暇一凭阑,江汉双流相映照;十余年人物英雄恍如梦幻,我来重访鹤,沧桑三度记曾经。”(《越》19:263)这幅长联足以令人联想起清代军政的一部要籍——《湘军志》。

但也就在黄鹤楼上,使者一行见到了挣脱不去的西洋景象:“是日也,天晴日朗,风物和美,夏秋之交,众水泛溢,凭栏四顾,江汉二水弥漫千里,几乎不辨涯岸。……汉口百万列肆如在海岛中,连滩接渚,帆樯林立。(辰)〔时〕见西洋火轮船出没其际。”(《越》19:263)

(二)

同治八年七月十六日,越南使者抵达湖南省城长沙。

使者一行在去程中,已经拜谒了湖南巡抚刘崑、布政使李榕。回程中,又拜谒了刘崑和布政使王文韶。此下州府官员士大夫则频有交接,诗文酬唱甚夥。

到衡阳,知府张士宽送所著《知悔斋诗草》、《香小隐遗稿》、《补轩诗文》各三部。到永州,知府黄文琛送所著《思贻堂诗集》三部。其他以诗文相酬唱的湖南籍或任职湖南的士大夫,去程有麻维绪(字竹诗)、陈晰金(号丹阶)、苏完成瑞(字书云,满洲人)、向万铄(字子振);回程有吴嗣仲(号春谷)、何绍基(字子贞)、彭锡昌(号渔陔)、徐文炳(号虚竹)、陈钺(字左卿)、谭溥(号荔仙)、饶琳(号月樵)、李元度(字次青)、张自牧(字力臣)、曹叔衡(字岳森)、李桢(字介生)、黄瑜(字子寿)、王先谦(字益吾)、吕世田(号燮唐)、杨恩寿(号蓬海)、田海筹(字明山)、廷桂(满洲人)、常枚(号石舲)、徐光绶(号俸闾)等,交往异常活跃。

阮思僴还参加了湖南士大夫在长沙苏家巷黄冕(黄瑜之父)故宅“宛园”的雅集,以及碧浪湖的同游,诸人闻使者至,各赋一律。

张自牧对西洋铁路舟车机器之利持论保守,严复后曾驳其谬,但他谙熟洋务,曾著《瀛海论》、《蠡测卮言》。其父张学尹,嘉庆间为台湾同知,颇留佳话。张自牧题诗云:“突兀地球须踏遍,苍茫人海许深藏。”自注:“嘉庆时,先君子官台湾,赋诗赠琉球吴君。四十年后,从子在京师遇高丽金君,录前诗于扇头,盖流传已遍海东矣。”父子可谓清朝与台湾及琉球、朝鲜、越南同文各国交往的见证。

陈晰金是来去两度相见的老友,阮思僴有诗称:“来往除诗外,经旬未面谋,长沙忽返棹,夕照共维舟。”(《越》20:87)苏完成瑞是满洲人、前浙江富阳知县,二人相见则谈洋务,阮思僴有诗注:“书云剧谈洋事及星学,夜深屡欲去复止。”(《越》20:95)曹叔衡相见谈湘军及清朝中兴,阮思僴有诗注:“来诗中述诸贤战功,及天朝中兴之美。”(《越》20:164)王先谦抄录了同治五年在金陵赠曾国藩的诗句:“皇朝贞宝命,鸿筭永悬衡。”(《越》20:290)饶琳喜爱珍藏笔墨,“登舟,一小童负筠笼相随,凡问答片文只字一一投其中”(《越》20:156)。何绍基以书家著闻,遂题字相赠。“二十二日早,何子贞太史登舟相访,笔墨坐谈数刻,以病固辞。将去,作篆书‘江山秀气,文字良缘’八字,苍筠古柏,老气横逸。湘士皆以子贞为楚中领袖,书笔特其一事耳。”(《越》20:270)

吴嗣仲为《燕轺诗草》作了第二篇序,对阮思僴颇多称许:“与余友善者遇,辄询越南之俗,故得闻其国山川、疆域、城郭、官制、军政、人民,以及珠玉、丝枲、鱼盐之利,而人才之贤俊,文教之蔚兴,尤心慕之,每以不见其人、不读其文为恨。……舟中接见,互以笔谈,乃益悉其土地人民政事之大,物产之蕃。观其容貌之秀伟,听其言论之鸿崇,然后信曩所闻之不虚也。投以诗,依韵酬答,气清而律严,词丽而旨显。余深韪其诗……夫以边徼绝域而文字声律乃如此!”(《越》20:11)

总计《燕轺诗文集》抄本315页,内有湖南所作诗约86首,接近全书280首的三分之一。阮思僴自己说:“自十六日舟次长沙,湘士日来舟中,或投赠诗章楹联,或惠诗文集,或求题扇、求观途中近作,四五日间应接略无虚晷。……既解缆,如释重负,然朋友之雅,笑语之乐,中流回首,耿耿未(常)〔尝〕去心也。”(《越》19:270-271)

湖南在湘军获胜后,士大夫即一度崛起,文人咸以国事自任。阮思僴得以在此与文人名宦频繁交往,受到热情礼遇,与湖南的特殊气氛有关。对此,越南使者也十分清楚。阮思僴在京所作《燕台十二纪》之三云:“百万(周庐)〔舳舻〕宿阵云,椎牛酾酒日相闻。八旗子弟俱熊虎,南下金陵独楚军。”自注:“满(州)〔洲〕、蒙古、汉军八旗连营,九门环卫,时居国初,最称劲兵。承平日久,寖游惰不可用。金陵克复,楚勇湘勇之力居多。”(《越》20:122)可以看出,阮思僴对湖南士大夫也有刻意的寄托,惺惺相惜,引为同调,其中他与崔暕的交往尤其寓含深意。在湖南,阮思僴找到了他燕京所未得见的“击筑人”,就是崔暕。

(三)

崔暕字晦贞,一字启晦,号贞史,一作贞始,湘人称之为“崔五子”,长沙宁乡人。初为县学诸生,从胡云翼及广西提督张玉良击太平军,以功候补县学训导。后随张之洞入甘陕击回乱,积功至运同。光绪元年中举,任贵州省永宁知州。七年,以“干练端方”任贵州省黄平知州、署仁怀知县。[21] 十二年连任,至十三年革职。后曾客居秦陇,又客居武陵。光绪二十八年卒。民国《宁乡县志·故事编·先民传》有传,首曰“崔暕,四都乔头人,仁怀知县,被吏议归,卒,石门阎镇珩表其墓”,以下录阎镇珩《崔晦贞墓表》,原文见《北岳山房文集》卷十二,略云:

初,咸同间,予为童子,闻湘人有以攘斥夷教为书者,大府怒甚,将置之极法。按察使者仓公景田持不可,且抗辩于大府前曰:“某为正言以卫道,而公杀之,天下必有惊而慕之者,适所以成其名也。”大府色不怿,然意浸解。予时叩其主名,则所云“天下第一伤心人”者,即先生也。

当是时,先生起诸生,团集乡兵,从诸将讨贼,益阳胡文忠公首聘致幕府,自大江南北,营帅林立,无不知有先生者。及难作,先生适归觐在家,神色怡然不变,方大书牓其门,以为孔孟之道待我而阐明,吾虽死,而直道正气伸于天下,吾复何恨哉?久之,语浸传,诸公闻言者,往往阴为之地,故事遂寝,而先生得无恙,由此名闻天下。[22]

崔暕所学根柢经学、理学,刊有《论语参注》二十卷、《禹贡诗》九卷,其他多种未刊。又能诗,工书,擅画,有《守正庵画谱》四卷,而其诗文书画亦以儒术为归依。今怀阳洞石壁有其诗刻:“大道中行一洞穿,两头空阔见青天,居仁由义分明是,多少迷途亦可怜。”[23] 吴恭亨《对联话》卷十一云:“宁乡崔晦贞暕工分书,予见其一联云:‘静几明窗参太极,孤灯夜雨读《离骚》。’闻系崔自作,然却佳。崔为人孤耿傲岸,以举人官贵州知县,不谐于上官。坐事论戍,至武陵病发,疆吏为请,留寓沅上,卖书画以自活。……崔最不喜西学,舶来物品,概屏不御。盛暑见客,犹曳大布,真所谓狂狷之伦也。”[24]

阎镇珩,石门(清属澧州,今属常德)人,著《六典通考》二百卷,为清末大儒,主讲天门书院、渔浦书院,屡征不仕。学本程朱,博通古今,而孤介绝俗,故与崔暕同声气。《北岳山房诗集》中有《崔晦贞州牧出武陵秋感》四首、《赠崔晦贞》二首、《过崔晦贞旧邸》一首,吴恭亨《对联话》谓阎“狷狭强记”、“惟好骂新学”、“与宁乡周汉、崔暕辈同一眼孔”[25]。

崔暕《论语参注》,亦由阎镇珩作序,略云:其于身世抑郁之感,因事而寄宣者,往往愤发,过为激切,多恒情所不能道。读者想见其用心所在,而知其有大不得已之故焉。昔王安石当熙丰间,倡新法以行所学,其门人长乐陈氏(陈易)实为《论语解》,至哲宗时奉诏颁行,场屋悉遵用之。今陈氏书久佚矣,而好事者更立“新学”之名,几与绍圣、大观之事无以异。崔君素不阿时好,吾知其书之所言与长乐必多不合。士之希世取荣闻者,得无病其违众而立异耶?然君尝以力诋夷教,触怒大府,几致不测。卒守直道,折而不挠,可谓笃信君子矣。

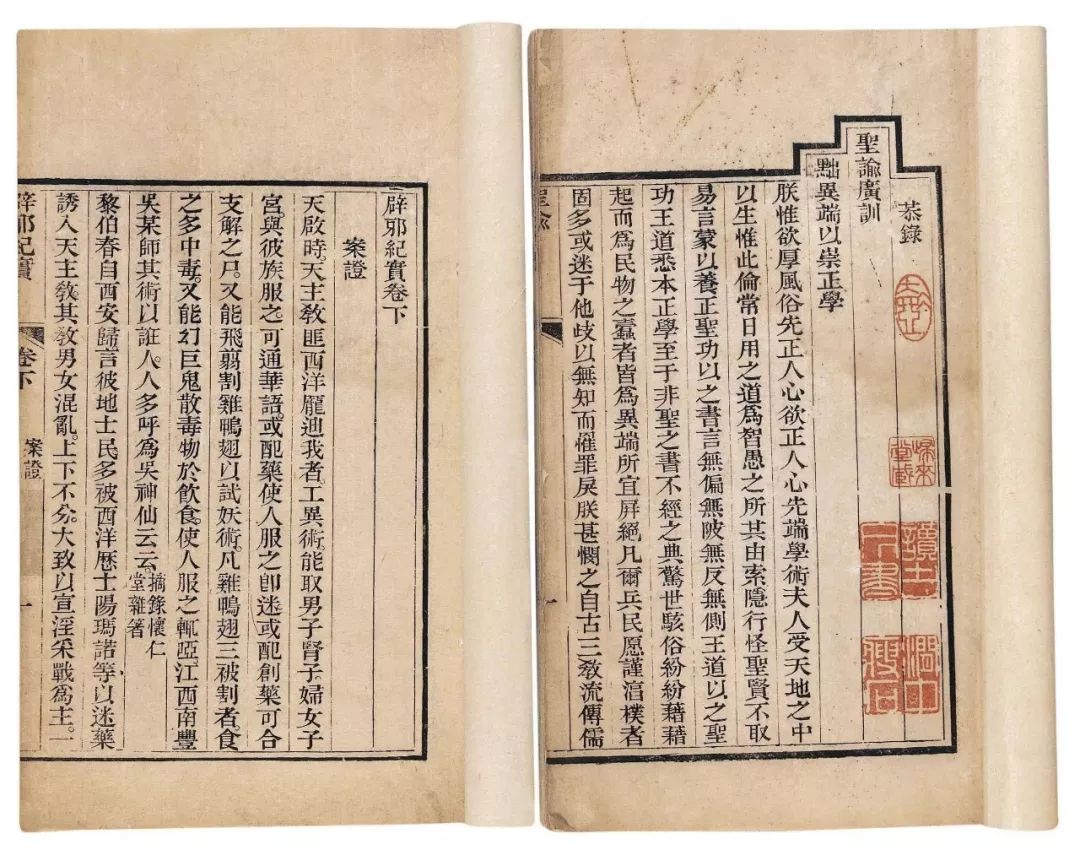

然而崔暕最能引起轰动的著作则是《辟邪纪实》。有学者称,“‘辟邪纪实’为晚清反教书文中流传时间最长地区最广的一部书”[26]。各国驻京公使曾认为,“‘辟邪纪实’一书在同治九年天津教案之时,便曾经起过很大的作用”[27]。受崔暕、周汉影响,长沙、澧州等地反教激烈,致使湖南巡抚张煦批示“无论何国洋人,勿令再来澧州”[28]。其书署名“天下第一伤心人”,咸丰十一年刊刻,同治元年增补,同治十年重刻。后遭毁版禁止,但各地多有翻印[29]。书共四卷,首列《圣谕广训·黜异端以崇正学》,上卷为《天主邪教集说》、《天主邪教入中国考略》以及《辟邪轮》上下篇,中卷《杂引》、《批驳邪说》二篇,下卷《案证》,附卷《辟邪歌》、《团防法》、《哥老会说》三篇。书末有《考证书目》201种,如《天学正辨新编》、《天教正源》等书,多为洋人艾正心、艾儒述、艾儒略、高一志、利玛窦、南怀仁等著,征引可谓详备。

有学者称,崔暕其书“虽曰‘纪实’,今日看来,《辟邪纪实》中的许多记载,多属道听途说,以讹传讹”,但这只是就“天主教以淫邪、幻术迷惑百姓”层面而言。[30] 至于关键性的基督教起源问题,其实稍后朱一新亦有详考[31],可见清末士大夫对于洋教并不隔膜无知。

《辟邪纪实》还与陈宝箴被革职有间接关系。陈宝箴于光绪二十一年(1895)七月任湖南巡抚,二十四年三月,“照疯病例”监禁周汉“以曲全”之,但遭湘人误解,“竟用此事争齮龁府君矣”。[32] 周汉与崔暕为宁乡同乡,尊称崔为“同里崔五子先生”。而陈宝箴、陈三立、陈寅恪祖孙三世迄未见有对周汉、崔暕加以斥责,似能保守中道,对反洋教予以同情。[33]

实际上,《辟邪纪实》所针对的并非是洋教之于洋人问题,而是中国政教与中国人问题。其书反洋教而以《哥老会说》为结束,大略与叶德辉《觉迷要录》反康有为而诋斥哥老会同一宗旨。二书今人往往视为“愚昧”、“落后”,称之为“谣言”、“宣传品”,但无论如何,国家政权是很快就被哥老会、同盟会推翻了。太平天国与辛亥革命都以洋教先行,以推翻政权、进而推翻政体、进而推翻政教为必至,这一事实足以说明崔暕、周汉、叶德辉、王先谦、朱一新诸人的呼吁绝非杞人忧天。

《辟邪纪实》

《辟邪纪实》

(四)

同治八年与阮思僴相见时,崔暕的身份是候选训导。这年七月,越南使者舟次湖南省城,崔暕接连三天与阮思僴相见:

“十八日,崔贞史登舟雅话,因知京中所见《闢邪纪寔》一书乃贞史所作而匿其名者。然彼终以此忌之,遂毁其本,他处有翻刻者,湖南则不存矣。”“十九日、二十日,贞史登舟闲话,因言今春有洋船到岳阳楼,将欲占楼边地,立(道)〔教〕堂,为土民呵逐,(随)〔遂〕扬帆去。”(《越》19:268-269)谈话均与反洋教有关。这时阮思僴方才知道《辟邪纪实》的真实作者,而此书他在燕京时曾加以留意。

但这并不是阮思僴与崔暕的初次相遇。他们初遇是在去程,时当同治七年的十月。《燕轺诗文集》中有《和答崔贞史投赠元韵因为题扇》一首,诗云:“明都南宅自黄虞,玉帛朝周鲁本儒。萍水相逢谈半日,江山胜迹举三隅。”自注:“崔名暕,字启晦,湖南宁乡人。以诸生从军有功,候补训导。著有《禹舆诗卷》,原本《禹贡》,考详订核。一日来舟中,手携二卷见赠。”(《越》20:78)此次初见,二人谈的是诗学、经学、史地,并曾追述越南历史,引证《尚书·尧典》“羲叔宅南交”,话题从黄帝、唐、虞说起。崔暕原诗有云:“圣朝声教迈唐虞,万里梯航尽硕(攸)〔儒〕。早识文章雄外服,何曾气类隔偏隅。”(《越》20:241-242)大意谓中国与越南气类相通,当以文章声教论,而不以地理偏隅论。

去程中,崔暕尚且隐瞒着自己《辟邪纪实》作者的身份,但阮思僴并非不担心洋教,有关话题在他与湖南布政使李榕交往中已有涉及。其《楚城感怀》诗云:“不知濯锦坊边庙,更向西溟涕泪无?”自注:“初六日谒见藩台李榕,谈次谆谆以天主邪教为忧。”(《越》20:79-80)“西溟”是“西洋”的别称,濯锦坊之庙即贾谊祠,贾谊《治安策》有“可为痛哭者一,可为流涕者二,可为长太息者六”,诗意之沉痛不言自明。

到回程时重逢,二人又有诗作酬和。崔暕《重登岳阳楼步壁间元韵请云麓先生贡使大人指示》可能作于此时,诗云:“波光红处半帆停,览胜登楼此再经。”(《越》20:290)崔暕又赠以自画像《采药图》,阮思僴则回赠以长诗《寄题崔贞史〈采药图〉十二韵》。诗云:“粲粲博陵子,幽居肆坟典。中原昔治兵,出山事戎鞬。驰驱十余载,志大更偃蹇。”又云:“我来过衡湘,见子恨识晚”,“世方忧痪瘫,庸医误匪浅”。(《越》20:159-160)崔暕《采药图》看似琐屑,实寓“小试救民,终期济世”之意,如徐鉁所说,“疮痍世局期除患,惑易人心赖辟邪”。[34] 而博陵为崔氏郡望,故以“博陵子”代称,“粲粲”借用杜甫称道元结的名句,可谓称许备至。

离别之际,阮思僴作《和崔贞史投赠原韵即以留别》,仍旧感慨于“西风”。诗云:“湘浦秋来月色新,重逢更觉笑谈亲。气如古剑登丰宝,心有灵犀照水神。禹迹山川资博雅,云游瓢笠订来因。挂帆明日西风意,难别长沙涕息人。”诗下又有自注:“贞史(常)〔尝〕著《闢邪纪实》一书,以攻天主邪教。又著《禹舆诗》一部,于《禹贡》山川风物多所发挥。观其著述,考其趋向,盖有意之也。”(《越》20:152)“古剑登丰宝”用张华得龙泉、太阿于豫章丰城典故,“灵犀照水神”用温嶠燃犀角照怪物典故,均暗指反洋教。重逢的欢乐,来自“考其趋向”;“趋向”之“有意”,在于“攻天主邪教”而存纲常名教。面对毁版禁书的作者,阮思僴作为外国使节非但没有回避,反而引为同道,“更觉笑谈亲”了。

但阮思僴的感念仍有未尽。同治八年八月初一日,在衡山舟中,阮思僴为崔暕的《禹舆诗》写了序[35]。《禹舆诗》又称《禹贡山水诗》,共九卷。依《尚书·禹贡》九州山川地名设为目录,下系以诗,共110首,诗下有注。其诗与注自为纲目,正如严咸《叙》所说,“文能举要,注能繁徵”。就体例而言,《禹舆诗》是“以诗释经”(《凡例》语),或说是以文学会归经学。就宗旨而言,此书重在山川险隘、古今形势,严咸《叙》列举诸葛亮、顾炎武、孙承宗、魏禧数人,业已点明作者意图在于军事地理的实用性质,非一般考据之学可比。

阮思僴序中说道:“兵刑礼乐食货皆有用之学,在所当讲求,而要莫急于地舆之学。”“戊辰冬,僴因贡事道经长沙,崔子启晦登舟相访,出所著《禹舆诗》二卷相示。僴受而读之,既反覆讽咏,知未足以尽启晦之志也。启晦之以诗释《禹贡》也,充其类固将推广胡氏《锥指》之意,以求所谓山川之险易,道里之厄塞者,而得体国经野之道焉,得设险制敌之要焉。诗云乎哉?岂徒步武《山经》《水经》,资谈骘而矜博雅乎哉?方今风会大开,江河日下,西海诸岛国日以船炮绝技虎视诸海外,每入一国,至一都,必绘其山川道里以去。彼之深心祸人,不问而知。”“启晦既从诸贤治兵中原十余年,竟偃蹇以归,闭户著书,若无所复营,乃独于四海隐忧有不能一日忘怀者——而先以是书为问途也。启晦,启晦!他日乘风横楼船,临江曲之潮,观崖门之涛,其必思有以借箸金汤以成吾有为之志,而证吾有用之学乎!”“僴既南归,获与启晦再晤,终日舟中笔谈,有言不能尽而意已相喻者,益信吾言之庶足以知启晦也。”(《越》20:225-229)

照说邻国来使,双方最敏感的话题就是边界了,然而检索阮思僴《笔录》及《诗文集》,对于中越边界却并不回避,古是古,今是今,釐然判然,完全可以讨论[36],与民国初期学者建立“边疆学”实则承接西洋与日本之殖民成果,显然不同。而对于崔暕这部具有地理性质的著作,况在当日黑旗军尚且转战于中越两国边境之时,阮思僴甚至提出设险制敌仍属次要,最重要的乃是“西海诸岛国”的动向,话题由此一转,仍旧回到洋务上来。在当日同文同伦“语境”下,真正可谓是高识妙笔。

但阮思僴的感怀还有未尽。使者舟次桂林,已经出了湖南,他写出《泊舟阳朔山水佳绝有怀长沙崔贞史》一诗:“连江风色秋犹热,带月溪声夜似舂。坐忆长沙崔十九,好山不共曳吟筇。”(《越》20:178-179)此诗已无可酬答,乃是无端兴感。何以“山水佳绝”便要“有怀崔贞史”?推揣此处“崔十九”仍为崔暕的代称,用的仍是杜诗典故,杜甫《白水县崔少府十九翁高斋三十韵》作于安禄山之乱时,故有“人生半哀乐,天地有顺逆,慨彼万国夫,休明备征狄”等句。可知此处阮思僴明吟山水,却暗寓驱虏杀敌之意。

李阮辨夷

(一)

同治八年,抵达北京的当日,阮思僴一行自正阳门进入内城,走在街上,忽然巧遇朝鲜使者。阮思僴仔细记下了他们的衣冠:“其人冠纱帽,衣交领蓝衣,亦有衣白绫衣领。衣外披长半臂蓝或(酱)〔绛〕色衣,腰间均用丝带垂至脚。状貌温雅可喜。”又特别详细描述其纱帽是:“内用单巾子包头,外(载)〔戴〕平顶纱帽,左右各三稜,中括发结,珠顶,分官品高下。随人外戴广(簷)〔檐〕圆顶帽。”(《越》19:174)

甫到公馆,阮思僴便写诗记述了他的兴奋:“却喜朝鲜门馆近,相逢略识古衣冠。”(《越》20:113)满清服制与越南不同,越南服制与明朝相同,而大明已为胜国,而今忽然目睹朝鲜服制相近,正所谓空谷足音,跫然而喜,诗句表达了毫不掩饰的认同感。

次日,正当阮思僴想要登门拜访之时,朝鲜使者金有渊、南廷顺、赵秉镐三人先来投帖请见,并有诗相赠。阮思僴当日便作诗酬答,诗中说“邈尔东南海,相逢燕蓟中,候门未半面,问俗本三同”,又说“衣裳见古风”,信柬中又说:“仆昨日进馆,于红尘陌上邂逅相遇,车驰马骤,不及通揖,而衣裳古制,金玉盛仪,获我心矣。……未能投帖请见,不谓先施之雅,红帖忽来。”(《越》20:114)

可惜朝鲜使者不数日就先期归国了。阮思僴作诗送行,说道:“倾盖燕台乐未终,泥鸿去影已匆匆。归心鸭绿花开外,清梦龙池柳色中。万里关山难送客,四洲人物几同风。别君更忆《虬髯传》,西海如今渐向东。”又说:“萍踪偶合,藉翰墨通殷勤,喜可知也。顾此旬日间,才得霎时晤对,今又永言别矣。客中送客,情何可喻!”(《越》20:116-117)而朝鲜使者也以同样的感慨作答。金有渊云:“海滨各有国,但识舆图中。证契奇缘合,论诗逸格同。”南廷顺云:“山河应有异,翰墨自相同。”赵秉镐云:“交契三生重,车书四海同。”(《越》20:253)

诗中所谓“三同”,即《中庸》之“天下车同轨,书同文,行同伦”。所谓“四洲”、“四海”,指今日的东亚,而非今日的五洲。当时东亚有同文之国五,故“四洲”当指清朝以外的越南、朝鲜、琉球和日本四国。二月初一日,阮思僴曾向四译馆大使陈询问“琉球使部何日到京”(《越》19:177),而他赠朝鲜使者诗中“《虬髯传》”一语显然援用了前蜀杜光庭的典故,杜所作《虬髯客传》结局处写虬髯客自“东南数千里外”,以“海船千艘,甲兵十万,入扶余国,杀其主自立”,暗指日本与朝鲜,颇具豪杰霸王气概。诗中“西海如今渐向东”一句显然为“今典”,则当代之“虬髯”针对者为谁已不言而喻。

在与朝鲜使者声气应和一番之后,阮思僴更不忘直接询问有关洋人在北京的情况。二月初一日,阮思僴再向陈询问“西洋事”,陈回复:“洋人现居宣武门内,习气不比同文诸国。”(《越》19:177)又向满洲人苏完书之子、时任户部八品笔帖式苏文悌询问,苏文悌回复:“洋人近事,闻粤东有《纪新录》一部可考。”(《越》19:178)又向朝鲜使者询问,回告说:“使馆之东,隔数店,有洋人屋,屋上作十字架形,不知洋人驻此多少。中国自与洋约和以后,气挫势屈,虽京师根本重地,他亦杂处不能禁。”(《越》19:184)

在京期间,阮思僴写下组诗《燕台十二纪》,第十一首写天主教堂,诗中用典,称西洋为“西戎”。“天主堂开译馆东,当年历法召西戎。近闻和好删新约,要见王师不战功。”诗后自注:“内务府四译馆东数十步,有天主堂,或云自康熙年间用洋人南怀仁、汤若望等参订历法,遂敕于京师建天主堂,凡数处。咸丰末年和约,近闻中国已向他删改,诸领事等方寄回西方诸国阅定,所约何款,事秘不得知,亦未知将来如何究竟也。”(《越》20:125)《燕台十二纪》第十二首写西洋使馆,用的竟是荆轲、高渐离刺秦的典故:“易水风高九陌尘,荆卿去后几经秦,只今宣武门前路,燕市谁为击筑人?”诗后自注:“洋人在燕京者惟宣武门为多。”(《越》20:125-126)这首字面上看全然像是燕京怀古的七绝,只有见到自注,方知作者寄托于“燕赵感慨悲歌之士”意欲刺杀的原来不是西秦,而是西洋。

但阮思僴对于洋人不仅是关注其动向,而且更留心于对策。二月初七日,越南使者以“密书”方式,向朝鲜使臣探询了两件要事:

一、问洋船曾否来扰?朝鲜使者答:“丙寅(同治五年)秋,洋船来侵,随机捍御,渠不能肆毒。自此以后,渠反畏缩。”

二、问捍御之道。朝鲜使者答:“制敌之道,以其国之伎俩临(辰)〔时〕处变,要在当场用(幾)〔机〕何如耳。”

阮思僴总结道:“大抵洋人之于朝鲜是初来,彼相(幾)〔机〕未可大得志,故暂退耳。我国未与洋约和之前,他亦屡来屡退,其情盖亦类此。所谓‘他反畏缩’,不无张大其辞。狃小安而忽远图,他日之患正未可逆睹也。”(《越》19:188-189)他认为朝鲜对洋人过于乐观轻敌了。

当时越南使者驻四译馆,朝鲜使者驻会同馆,两处“相去只四五十步”(《越》19:P184)。本来使者到馆,虽规定“严禁闲杂人不得擅自出入”,而“若朝鲜人诸君贡务完,每可以相见”(《越》19:178),但越南使者“初请来馆拜会”时,朝鲜使者仍“辞以中国法严,不敢来”(《越》19:184)。此刻,阮思僴便不惜以“密书”方式与朝鲜使者交往。他负有国家使命,为此而不得不权宜冒险。

按越南阮朝于1787年与法国签订《越法凡尔赛条约》,为东亚最早的殖民条约,时间尚在法国大革命之前,美国独立战争也刚刚结束。阮思僴出使前,越南已然经历了第一次法越战争(1858)和《西贡条约》(1862)的签订。稍后至清同治十一年(1872),法国堵布益远征队攻占越南河内、海阳、宁平、南定四省,是为第二次法越战争,续有第二次《西贡条约》(1874)的签订,越南完全沦为法国的保护国。所以,此时阮思僴一行的隐忧可说完全出于家国命运的预感,而且不幸言中了。

(二)

到同治八年,阮思僴一行原路经广西回国,其间发生的一件事颇值得注意。

同治间,原在广西境内的民军逃遁越南,同治七年,越南国王请求广西巡抚苏凤文代奏请兵援剿,清帝命冯子材讨之。八年,民军陆续败降,清军将收复的高平郡归还越南,事见《清史稿·越南传》。现据燕行文献可知,请苏凤文代奏出兵的咨文是阮思僴一行出国时顺路办理的,而归还高平的致谢咨文恰又是阮思僴一行回国时办理的。这一来一往,颇为巧合。而与两度咨文相伴随的,还有阮思僴撰写的一篇文稿《辨夷说》。

据阮思僴所述,同治七年秋,越南使者入境,十月道经广西,见书肆新刻《粤西地舆图说》一书,凡粤省西南境与越南接壤诸州县都标有“某国某夷州夷县界”字样。他“阅未终幅”,喟然叹曰:“噫,是何言欤!是何言欤!”(《越》20:230)因此写下《辨夷说》一文。此文在《燕轺诗文集》中,编在湖南酬答诸文之后、高平致谢咨文之前,推测是在来使途中酝酿,而在回国途中完成的。除了广西新编舆图之外,在燕京、湖南等地的见闻可能也会成为阮思僴最终写出此文的部分动因。

《辨夷说》提到的《粤西地舆图说》,准确书名应当是《广西全省地舆图说》。该书于同治六年刊刻,同治七年阮思僴一行到广西时,正是“新刻”。按在同治三年(亦即崔暕《禹舆诗》在长沙开雕之年),清朝总理各国事务衙门有鉴于边疆问题的紧迫,敕令各省绘编舆图。广西由于边疆较长及民军活跃,直到同治六年,经过张凯嵩、苏凤文两任巡抚的努力才完成。书首有全省总图,以下各府厅州县均有图,共计83幅,都有文字说明。总图在广西南部周围标有如下图注:“安南保乐夷州界”、“安南上琅夷州界”、“安南七源夷州界”、“安南文渊夷州界”、“安南下禄夷州界”、“安南万宁夷州界”,共六条,十分醒目。其他图注及文字也多有“安南夷界”、“安南高平夷府”、“安南石林夷州”、“安南上禄夷州”、“安南黎禄夷峝”等等字样。

(三)

说到版图和边境,比阮思僴稍晚,裴文禩(字殷年,号珠江)光绪二年为如清正使,途经湖南,拜访过李星沅之孙李幼梅和陈宝箴之子陈三立,交游甚广,而陪同他任短送官的盛庆绂在光绪九年编纂了《越南地舆图说》六卷,书首《越南全图》中有嘉定城“今为法人所踞”、建安府“今为洋夷法人所踞”等图注。该书《义例》云:“是图之作,因本年春夏间阅海上报,见法夷用兵越南,大有灭此朝食之意。剪我藩篱,唇齿滋忧。某请缨无路,聊成是图,详为之说,以俟当代采而用之者。”[37]

实际上,清朝与越南之间完全不存在版图兼并与边防对抗。如果清朝对于越南的举动有所关注,那就只有一个目的,即忧虑法国人在越南的殖民。就在阮思僴归国的同治八年,“法人割取越南国安江、河曲、永隆三省,自是下交趾六省悉隶法版”[38]。由此背景可知,《广西全省地舆图说》的“夷州”表面上看是针对越南,实际上却是针对的法国在南亚的殖民扩张。

而面临洋夷的入侵,越南看待清朝的视角也发生了变化。《辨夷说》似乎使我们的思维方式发生了错乱。以往我们总是习惯于强调汉族的自我本位,申明“华夏”本是“华夏”,此刻却有越南使臣著文,申明“夷狄”不是“夷狄”。“夷夏之辨”的旧题出现了新解。

当年,惯于求真的庄周曾经问道:“世之人以为养形足以存生,而养形果不足以存生,则世奚足为哉?”“世人以形色名声为足以得彼之情,夫形色名声果不足以得彼之情,而世岂识之哉?”[39]。循此是否也可以追问:华夏本不是华夏,夷狄真不是夷狄,“则世奚足为哉”?

(四)

无独有偶,越南使臣讲论“夷夏之辨”的不只阮思僴一人。阮思僴可能不知道,在他之前,道光十一年,李文馥已经写过一篇《夷辨》了。

这一年,一批清朝水军官兵及家眷在海上失风,漂泊到越南,李文馥奉命护送这批官兵回福建。李文馥字邻芝,号克斋,越南河内永顺人,历官户部右侍郎、兵部主事、工部右侍郎、礼部右参知,《大南实录》有传。李文馥曾任如清正使,诗文编为《周原杂咏》。

八月二十日,李文馥抵达省城福州,入驻使者公馆,看到公馆门额题的是“粤南夷使公馆”。公馆在闽县县衙一侧,题额的是县令黄宅中。李文馥立即表示:“我非夷,不入此夷馆。”伴送官揭去题额,然后李文馥才入驻。而黄宅中也闻迅谢过,改题公馆为“粤南国使官公馆”。(《闽行杂咏》,《越》12:258)

李文馥当下写了一首律诗《抵公馆见门题“夷”字作》,诗云:“自古冠裳别介鳞,兼以天地判偏纯。尼山大笔严人楚,东海高风耻帝秦。斗次辉华文献国,星槎忝窃诵诗人。不怜一字无情笔,啣命南来愧此身。”(《越》12:257)

八句短诗,满是典故。首联“介鳞”、“偏纯”讲儒家的人与动物关系论,代表儒家的人类观。儒家不轻视其他动物,但认为人类最得天地之灵秀,禀气最纯正,所以应当帮助动物,“赞天地之化育”。因之虽有介鳞之分、偏纯之别,但最终目的是“兼利万物”、“道济天下”。颔联“人楚”、“帝秦”代表儒家的地域观。“楚王失弓,楚人得之”与“人遗弓,人得之”两种观念的区别在于,后者消弭了中原与楚蛮的地域界限,典出《孔子家语》与《孔丛子》。鲁仲连义不帝秦,宁蹈东海而死,表明义利之辨大于华夷之辨,典出《战国策》与《史记》。颈联代表儒家的夷夏观,典出《论语》。“文献国”固然是指大清,而有时也会“文献不足征”;“星槎”旧谓“岛夷”,此处指越南,但有时也会“天子失官,学在四夷”,因而有“君子居九夷”。“道不行”,即便是孔子,不得已也将“乘桴浮于海”。尾联二句,“一字无情笔”指公馆门额所题“夷”字。“不怜”恐是“可怜”之误,“可怜”表示委曲,如是“不怜”,却是表示辨争到底的决心了。诗中口吻,或者出于圣人,或者出于义士。李文馥的方法,是“用少林武功打倒少林”,故而令人无可争辩。概括其诗的宗旨,全在于“地域”服从“文教”。而说到越南的文教,只看此诗的出典就已不言自明了。

来福建的前一年,李文馥曾出使英属新加坡观看海军演习,所著《西行见闻纪略》中有《西洋语》一篇,乃是用汉字记录的英语。而这一次,李文馥将汉文酬唱诗编成了《闽行杂咏》(又称《闽行诗话》)。最特别的是李文馥原籍福建龙溪,“累世为明显官,明末南徙”(《越》12:288),其先人李克廉为云南总督,因不臣服满清,避难迁居,传六世至李文馥。在福建,李文馥瞻拜了“接洙泗之正统”的朱子建阳书院,还核实了《李氏家谱》。而李氏先避清而徙夷,后如清而辨夷,这一往一返,颇能显出儒家观念的“时义”。

而就在这八句诗下,李文馥竟又“附”了一篇近千言的《夷辨》[40]。文章写就,李文馥拿给清朝官员,闽浙总督孙尔准当堂宣示:“贵使来此,本省自以侯臣之礼待之,不敢以外夷祝也。”(《越》12:262)士大夫“抄者相继”且“多有评阅”。因此《夷辨》之下又附有十三家评赞,且都具署姓名。评赞如下:

“议论正大,佩服之至。黄宅中”

“议论明正,平素根深。福州拔贡徐家政”

“是是。周芸皋观察”

“即文更是。许少鄂司马”

“不激不随,非富乎学者不能。杭州举人叶培芳”

“持论高明,笔气遒劲。侯官秀才陈蒭林”

“余欲以一辞赞之,更弗就。西江知事陈春荣以竹”

“论议阔大,非深于学者不能。翁叔裴芥丹”

“笔如生龙活虎,不可羁缚。来锡义番子庚”

“一笔纵横,□[41]咻静听。梅峰先生”

“可多录三五通,今〔令〕人神悟。儒学训导季振仁”

“夷也,戎也,蛮也,狄也,自就五方言之,非意之也。顾亦观乎道学之显晦、习尚之微急何如耳。此辨直参得透。〔王〕秀斌香雪”

“称其可令行价增色也,宜哉!思台”

季振仁评赞之后,李文馥还有按语:“振仁为人极慷慨,(赌)〔睹〕我衣冠,乃自掷其帽曰:‘即我是夷,而反夷人乎!’”(《越》12:262-264)

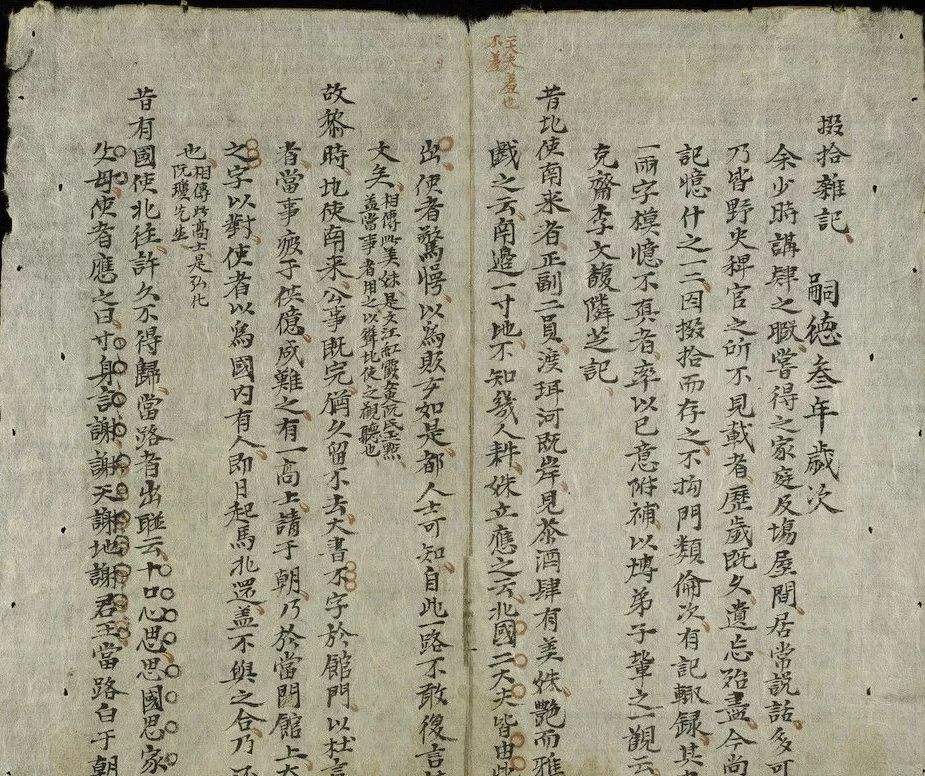

李文馥《掇拾杂记》

黄宅中,字惺斋,又字心斋,号图南,山西河曲人。自高祖以下世为县学生,家有田百亩,以耕读为业。承庭训授《毛诗》、《六经》、《四书》,皆成诵,并学诗文。道光初中进士,授翰林院庶吉士,外改知闽县。其后历任福州海防同知、湖南永顺知府、贵州大定知府,终浙江杭嘉湖道。任内廉勤,有令名。晚年病归乡里,专事著述,撰有《李纲年谱》等。

大约从公馆改换门额之后,李文馥与黄宅中反而变成了最好的朋友,“自《夷辨》既出,遂成契洽”,用李文馥的解释就是“相逢馆驿正凶凶,气谊翻从笔墨通”。(《越》12:266、269)《闽行杂咏》载有二人不少酬唱,在《次韵酬黄心斋见赠》及《附元韵》中,李文馥说“品望今科甲,文章古大家,挥毫惊白雪,顾影愧皇华”,称道清人的文章更好,黄宅中则说“使吏来瀛海,官风看一家。衣冠存古制,文字本中华”,强调中越文章本是同源。(《越》12:267)李、黄二人成了最本质意义上的“文友”。其实单从二人的自命来看,一字“克斋”,一字“心斋”、“惺斋”,业已表明二人的精神所归了。

到此年九月初一日,李文馥归国前一夕,黄宅中到船送别,二人笔谈、赋诗。《闽行杂咏》有如下记载:“黄心斋学问素宏富,才又英敏,灯话间笔翰如飞,神情流动。其言曰:‘自仙槎到此,缱绻殊深。此后如海上神仙,可望而不可即。情志所钟,正在吾辈。’即吟:‘归槎龙肚远,驻泊鹭江深,泛泛浮槎影,遥遥送客心。’余应之曰:‘笔墨情(逾)〔愈〕密,云山望转深。汪(沦)〔伦〕多一送,秋水一般心。’心斋复曰:‘踪迹如萍聚,离情似海深。今宵文字会,他日故人心。’余闻而恻然,慰之曰:‘两叶浮萍归大海,人生何处不相逢。或者天相吾辈,以共谐所愿,当未可知。’”

此刻忽闻钟声响起,“心斋曰:‘愈言愈不能尽,徒令人呜咽耳!’遂投笔立楫而去。余步送出门,徘徊如有所失”。(《越》12:276-277)

继秦黎、崔阮之后,文教乃至情感认同,在黄李二人身上再次呈现。

(五)

李文馥《夷辨》与阮思僴《辨夷说》都是反问辩难,故二文可得综合而言。其辩难可以分析为数项:

第一,不以地域分夷夏。

“夫天盖地球,丽而处者亿万国,为中为外,从何辨之?”

“若必执土地之中以求之,则四海大州,唯末利亚之西红海,乃为地中,从未见彼方之能夏也。”

第二,不以种族分夷夏。

“有华而不为夷、不夷而乃夷之者,此则不容以不辨。”

“夷夏之辨莫严于《春秋》,而予夺亦莫严乎《春秋》。故卫伐凡伯,虽诸姬也,而戎之;季札来(侵)〔观〕,虽僣国也,而进之。安在与我同域者必为夏,而与我异宜者必为夷哉?”

“或为高论者曰:‘舜,东夷之人也;文王,西夷之人也。’《传》有之,于夷乎何损?不知此盖就生之地言之耳。舜、文之所以为舜、文,自去籍以来有称〔舜〕为夷帝者乎?有称文为夷王者乎?”[42]

第三,不以古今分夷夏。

“若谓从其本初立国而名之,则在上国之云、贵二省,与东三省之吉林、黑龙江、宁古塔,固皆秦汉以前夜郎、昆明、鬼方、肃慎、沃沮诸国地也。今将从其朔,一例以夷之乎?”

“且就目前言之,如福建一省,考亭朱夫子之遗教也,而所居泉漳人往往以巾代帽,岂非夷服?今公将从而夷之乎?又如十八省言语各又不同,而土语与官语又各不同,此岂非夷言?亦将(婿)〔从〕而夷之乎?”

第四,不以强弱分夷夏。

“夫土地有大小,国势有强弱,天之所为,苟德义之(不)〔无〕瑕,则虽弱必强,虽小必大矣。是故临人以德,而天下归之,古之道也。”

第五,当以礼乐文教分夷夏。

“夫夷之为夷,圣经之贤传鄙之,而周公之所必膺之也何者?或专于道暴横,而不知有道礼居分,如古之荆楚是也。”

“古来必夷夏之辨者,则亦视乎礼义之存亡、文行之同异焉耳。”

“通乎华夷之后,但当于文章礼义中求之。”

第六,满清非夷。

“东三省为天朝圣神开基之地,‘夷’之一字,不惟本朝臣子所不敢形诸笔墨,亦断不敢心言而意话者。”

第七,越南为文教之国,故越南不为夷。

“我粤非他,古中国圣人炎帝神农氏之后也。方其遐僻自画,颛蒙未开,此(辰)〔时〕而夷之,犹(子)〔可〕也。而于周为越裳,则氏之;于历代为交趾,则郡之;未有称为夷者。”

“且吾越自汉以后,常与西粤并隶上国版图,其《诗》《书》六艺之学,衣冠礼乐之化,沈浸醲郁几二千年,中间虽乍合乍分,而道义之一,风俗之同,今犹古也。况累世职贡,不失事大之礼,天朝盖常许为同文国之一矣,而奚其夷之?”

“况自陈安南以还,土地日辟,至于今而倍蓰焉。北接中州,广东、广西、云南三省;西控诸蛮,接于南掌、缅甸诸国;东临大海,包诸岛屿;南亦抵(亦)〔至〕于海遶,而西南邻于暹罗。其余屋、余国、附蛮不一而足,真裒然为天地间一大国矣。氏之且不可,郡之且不可,而可以夷之乎?”

“以言乎治法,则本之二帝三王;以言乎道统,则本之六经四子。家孔孟而户朱程也。其学也,源《左》《国》而溯班马;其文也,诗赋则《昭明文选》,而以李杜为归依。字画则《周礼》六书,而以钟王为楷式。宾贤取士,汉唐之科目也;博带峨冠,宋明之衣服也。推而举之,其大也如是,而谓之‘夷’,则正不知其何如为‘华’也?”

第八,夷狄之国自有人在。

“或又举之国而□端之,而于吾人之纲常道义一(顾)〔弃〕而不顾,如今之东西洋黠夷是也。称之曰‘夷’,固其所也。”(《越》12:257-262;20:230-234)[43]

(六)

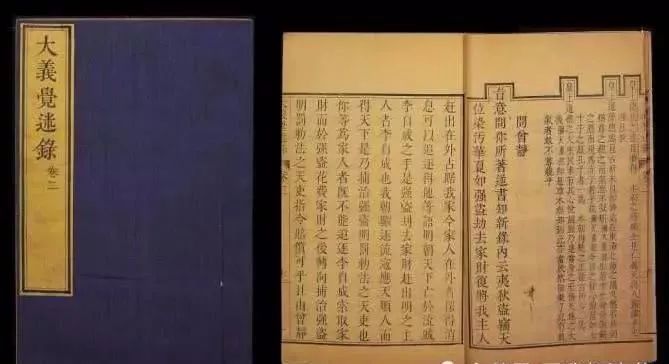

大义觉迷录

二位使臣的辩难很容易让人联想到清朝雍正帝《大义觉迷录》中论证“华夷之辨”的部分。其中所说如“《诗》言‘戎狄是膺,荆舒是惩’者,以其僭王猾夏,不知君臣之大义,故声其罪而惩艾之,非以其为戎狄而外之也”,意即以礼乐文教分辨夷夏;“若以戎狄而言,则孔子周游,不当至楚应昭王之聘,而秦穆之霸西戎,孔子删定之时,不应以其《誓》列于《周书》之后矣”,意即不以种族分夷夏;而“本朝之为满洲,犹中国之有籍贯。舜为东夷之人,文王为西夷之人,曾何损于圣德乎”一段,正是李文馥所本,《夷辨》中的“高论者”便是雍正帝。《大义觉迷录》先颁后禁,缘由很明了,雍正之时无可回避,乾隆以下则无需讨论。不意在清代后期,仍为越南使者所引述。

雍正帝及越南使者所陈述的纲常、道统,可以确指为礼乐、仁义,或表述为文教、名教,乾嘉盛时曾被称为“公理”[44],清帝逊位之后落空,转而成为“理想”[45]。要想对纲常、道统作一系统论证比较复杂,但至少可以说,它们都不以物质需求为第一要义。“文化”归根结柢是一种生存方式,纲常、道统讲求“生生”,但重在恒久的整体生存,而拒绝短暂的个体物欲。生存但却强调不依赖于物欲,此之谓文明,此之谓人文。在此意义上,不仅地理、种族的意义要小于文化,甚至国体、政体也要小于文化。所以当洪宪称帝之日,陈寅恪会认为“国体之为君主抑或民主则尚为其次”,而“廉耻道尽”才更关乎根本。[46]

在东亚,“天下”是一个有核心的层级外延的概念。从核心到边缘可能会递减递弱,但却可以有很多逐渐过渡的层级,直到被忽略和不能描述。它没有边界,因此完整。有边界的区域是有限的,而没有边界的区域是无限的。“天下”有多层的过渡,所以有空间,有想象,有美,有诗意。先民的“天下观”如此,文学、文化观如此,民族与政治观也都如此。

只有近代西洋的国家概念,才总是与利益分割相关。

人类的“历史遗产”有两种。一种为先民留传的固有遗产,“故国旧都”[47],则不离不弃,必此理也;一种为他人遗产而一旦据为己有,则当先一件事项便是分配,因此更注重“分配规则”,盗跖所谓“分均,仁也”[48],正是指的得来之物。古希腊是次生文明,“平等自由”与“三权分立”是出自美洲的“分配方案”,基本背景是殖民,其文明模式的前提都是一种“土地革命”。

西洋“进化论”由生物学而来,故而将人类与动物连接为一线,人类社会文明进步的原动力与动物的生存本能无别。而中国人的观念则认为动物可以依照其本性平衡自己,唯独人类没有这种能力,其本能将恶性膨胀,故而强调人类与动物的差别,所谓“夷夏之辨”未尝不即是“人禽之别”,本质上则是“义利之辨”。东亚文明明人禽之分、明义利之分而遵循天道,故称“天人之际”[49],而西洋近代文明以进化论为基础,只好说是“动物之道”。

照说,越南来自南荒,满清出于北漠,而朝鲜向属东夷,三者各以种姓延绵,以地理与血缘论,都是不折不扣的夷狄,而越南、朝鲜与满人之间的朝聘,无非是三家夷狄之会晤。然而在有清之际,三家却可以坐镇京师,出入中华,以纲常、道统自居,甚至不顾平日之谦谨,不惜露才扬己,争为正统,使得春秋、孔孟时代“四夷”的地理范围缩小到几乎无存。与此同时,随着西洋各国的介入,新的“洋夷”概念却产生出来。

早先,“四夷”概念当然与地理有关,毫无疑问。到清代,仍有学者强调中国地理的“得天地中和之气,故昼夜适均,寒燠得中”[50]、“地居北极温带之内,气候中和,得天独厚”[51]。考虑到汉语“时”字本义解为“四时”,即四季[52],及上古少皞之际已设“司分”、“司至”之官[53],则先民对于地理环境的中纬度位置早有了解,张之洞、叶德辉所见不无道理。然而,夷夏之辨虽由地理而起,纲常、道统却可以四海同之,地理最终遵循天理。地理、种族是相对的,而天不变道亦不变。

上古名物原则有取其“自呼”、“自叫”之说[54]。古文“夷”、“”、“仁”诸字相通,“夷”字解为“仁”,《说文解字》曰“夷俗仁”,足见命名绝无贬义。“夷狄戎蛮”就其名称本身而言,与“佛郎机”、“英吉利”诸称谓并无大异。

上古华夏民族的构成原则,是以父系血缘为主干,以母系血缘相融汇。考虑到“取妻不取同姓”[55]的规则,“男女同姓,其生不蕃”、“内官不及同姓,其生不殖”[56]的告诫,实际上是异姓相婚的作用最终将使整个民族团结在一起,“打破民族出于一元的观念”与“中华民族是一个”[57]的口号都嫌片面而过于简单化了。

要之,纠缠于以地理、种族因素界定“四夷”,正如古人所谓的“刻舟求剑”,势必会由地理与种族因素的淡化,而最终导致对纲常的淡漠,直至消弭文教于无形。近代清朝与洋人“夷”字称谓之争正是如此,表面上是名称和褒贬问题,实质上是取消纲常文教。清末以来,国人反满而恰未能反夷,保种而恰未能保文,实亦职此之故。由此而论,“三夷”关于“夷夏”观念的文化取径,套用一句习语,也可以说是一个“历史的进步”。在北京,当朝廷面临来自洋人的压力而取消“夷”字称谓与“天下之中”理念的时候[58],南方的“夷夏之辨”却有了一度的新发展。

[1]误字、衍字、俗字用圆括号()标识,改正字用方括号〔〕标识。。

[2]复旦大学文史研究院、越南汉喃研究院合编《越南汉文燕行文献集成(越南所藏编)》,复旦大学出版社,2010年,第4册,第202-204页。后文出自该丛书的引文,将随文标出该丛书首字和册数、页数,不再另注。

[3]《南方草木状》今本三卷,晋广州太守嵇含撰,卷前小序称:“南越交趾植物,有四裔最为奇”。

[4]光绪《无锡金匮县志·文苑传》,光绪间刻本。

[5]秦朝釪《消寒诗话》沈楙悳《跋》引王奉斋云。丁福保《清诗话》本,上海古籍出版社,1978年,第1025页。

[6]详见刘玉珺《“越南王安石”——黎贵惇》,载《古典文学知识》2010年第2期;阮才东《黎贵惇的儒学研究》,第四章第二节《王道、霸道与儒、法之间的关系》,台湾辅仁大学哲学研究所博士论文,2008年。

[7]《消寒诗话》,第44条,第1015页。

[8]《消寒诗话》,跋,第1025页。

[9]见朱弁《曲洧旧闻》,典出《后汉书·马援传》。

[10]《黎贵惇全集·前言》,河内社会科学出版社,1977-1978年,引自刘玉珺《“越南王安石”——黎贵惇》;又参见于向东《黎贵惇的著述及其学术思想》,载《东南亚研究》1991年第3期。

[11]黎贵惇著作极富,有学者称共约50部。据台湾中研院文哲研究所“越南汉喃文献目录资料库系统”检索,有34种之多,详见http://www.litphil.sinica.edu.tw/hannan

[12]“自下”典出《晏子春秋》:“晏子长不满六尺,相齐国,名显诸侯,今者妾观其出,志念深矣,常有以自下。”

[13]“不可盖”为道家习语,典出《说苑》所引《金人铭》:“君子知天下之不可盖也,故后之下之。”又《国语》云:“夫人性,陵上者也,不可盖也。”韦昭注:“盖,掩也。”

[14]“佩韦”典出《韩非子》。也”。

[15]《消寒诗话》,第19条,第1008页。

[16]《消寒诗话》,第28条,第1011页。

[17]详见复旦大学文史研究院编《从周边看中国》,中华书局,2009年;葛兆光《多面镜子看中国》,《中华读书报》2010年7月5日。

[18]江永《乡党图考·自序》,清乾隆刻本。

[19]《清史稿·李文田传》,中华书局,1977年,第12417页。

[20]《清史稿·循吏列传》,第13073页。

[21]台湾故宫博物院所藏军机处档折件原件,文献编号120360。按整理者将次件标题为《奏报以崔暕调署黔省思南知府》有误,“思南知府”当作“黄平知州”。档折载崔暕此任起因是“署仁怀县事黄平州知州罗铮城丁忧遗缺”,故知其官职为以黄平知州署仁怀知县。任思南知府为前

[22]阎镇珩《北岳山房文集》,光绪乙巳(三十一年)刻本,有《湖湘文库》陶新华校点本,岳麓书社2009年出版。按刻本、校点本及民国《宁乡县志》互有讹误,兹择善而从,不一一出校。

一项。

[23]贵州省地方志编纂委员会《贵州省志·文物志》,贵州人民出版社,2003年,第270页。

[24]吴恭亨《对联话》,岳麓书社,1984年,第284页。

[25]《对联话》,第200页。

[26]吕实强《周汉反教案》,台湾中研院《近代史研究所集刊》第2期,1971年6月,第438页,注75。

[27]吕实强《周汉反教案》,第419页。

[28]王树枏编《张文襄公全集》,北平文华斋1928年刻本,卷一三七《电牍》十六,光绪十八年闰六月。按吴大澂本月接任,张煦离任,可能亦与此条批示有关。又见吕实强《周汉反教案》,第427页,引文漏“再”字。

[29]翻印本有题作《辟邪实录》。

[30]郑安德《明末清初耶稣会思想文献汇编》,第60册,《〈辟邪纪实〉题解》,北京大学宗教研究所,2002年,第465页。

[31]详见朱一新《无邪堂答问》卷二。

[32]陈三立《散原精舍诗文集》,《湖南巡抚先府君行状》,上海古籍出版社,2003年,第854页。参见吕实强《周汉反教案》,第428页。

[33]《陈宝箴集·密陈湘省教案办理极形竭蹶摺(稿)(光绪二十四年四月)》云:“办理不严,既难杜其后来之患;办理过严,反致激其坚强之风。”中华书局,2003年,第747页。

[34]崔暕《禹贡山水诗》卷首《采药图》及题诗,同治三年刻本

[35]实际上当时《禹舆诗》已经刊刻了,阮思僴的序文可谓难得的佚篇。

[36]《燕轺诗文集》中有专门讨论黑旗军的《回复李道台编问剿匪事宜转达抚宪书》和专门讨论越南疆域及受封沿革的《答马龙坊书》。

[37]盛庆绂《越南地舆图说》,光绪十年刻本。

[38]《清史稿·越南传》,第14646页。

[39]《庄子》之《达生篇》、《天道篇》。

[40]抄本原题“夷辨附”。

[41]空缺一字,疑为“群”字。

[42]此节内容越南潘叔直《国史遗编》收录,文字改写为:“世人不敢以夷视舜文,况敢以夷视我乎!”参见陈益源《清代越南北使诗文蠡探——以李文馥和他的作品为例》,2008年4月28日中央研究院历史语言研究所“東亞文化意象之形塑”系列演讲,http://proj3.sinica..edu.tw

[43]以上均见李文馥《闽行杂咏·夷辨》、阮思僴《燕轺诗文集·辨夷说》。)

[44]见前引《钦定四库全书提要》。此前《管子》已云:“行天道,出公理。”

[45]陈寅恪《王观堂先生挽词并序》:“吾中国文化之定义,具于《白虎通》‘三纲六纪’之说,其意义为抽象理想最高之境。”载《陈寅恪诗集》,清华大学出版社,1993年,第10页。

[46]陈寅恪《读吴其昌撰梁启超传书后》,载《寒柳堂集》,上海古籍出版社,1980年,第148页

[47]《庄子·则阳》。

[48]《庄子·胠箧》。

[49]见《韩诗外传》、《春秋繁露》、《史记》、《汉书》等。

[50]张之洞《劝学篇·内篇·知类》,载苏舆编《翼教丛编》卷三,上海书店出版社,2002年,第

[51]叶德辉《叶吏部〈非幼学通议〉》,载苏舆编《翼教丛编》卷四,第136页。47页。

[52]《说文解字》:“时,四时也。”

[53]见《左传》昭公十七年。

[54]见《山海经》。

[55]《礼记·曲礼上》。

[56]《左传》僖公二十三年、昭公元年。

[57]均为顾颉刚语。见顾颉刚《答刘胡两先生书》,《古史辨》第一册,朴社,1926年,第99页;顾颉刚《中华民族是一个》,昆明《益世报·边疆周刊》第9期,1939年2月13日。

[58]咸丰八年(1858)中英《天津条约》第51款规定:“嗣后各式公文——不得提书‘夷’字”。参见刘禾《帝国的话语政治》,杨立华等译,三联书店,2009年,第二章,第39页。

全文完

原载于《外国文学评论》2012年第01期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注