“你能化严肃认真为儿戏一场” ——《坎特伯雷故事》中伙食采购人故事的解构分析

编者按

许多研究者注意到《坎特伯雷故事》里伙食采购人故事的各部分语义合力指向不明,令人难以把握。在258 行的篇幅里,伙食采购人只用了大约一半的诗行讲述故事,而将另外一半耗费在解说生物的天性、命名的实质以及一场意义重复的唠叨上。通过仔细分析探讨故事本身的义项结构与主题意义,结合全诗主要内涵发掘伙食采购人表层叙述意义之外的隐含叙述意义,并对比分析与乔叟的创作和故事其他版本的某些差异,我们发现《坎特伯雷故事》主干之外,似乎破坏了语义指向一致性的某些部分实际上起着“化严肃认真为儿戏一场”的作用,语义的消解与语义的界定共同营造了一个对立统一的阐释空间,而允许故事的核心从表层的乌鸦回归深层的人物福玻斯,最终达到了某种“儿戏”与“严肃认真”之间的平衡。

作者简介

肖霞,女,文学硕士,徐州师范大学外国语学院副教授。

乔叟

乔叟在《特洛伊罗斯与克莱茜达》末尾曾暗示将写一部喜剧,这就是《坎特伯雷故事》。诗人在玩笑中渗透道理,在玩笑中描写众生相,使全诗成为庄谐兼容的大叙事。伙食采购人的故事排在《坎特伯雷故事》倒数第二[1],篇幅不长,但“这个‘道德’寓言制造的道德问题比它所能解决的还要多”[2],是“最令人困惑的故事之一”[3]。由于研究者对于故事各部分的语义指向有不同看法,而作为讲述者的伙食采购人的人品和行为又给故事平添了更多意趣,读者从这个貌似简单的乌鸦故事里得到的意蕴各不相同。

鉴于乌鸦诚实地说出了秘密反而获罪,乔叟在诗行中让伙食采购人总结出:谨慎缄口胜于喋喋不休。有的评论者如考格希尔据此发现故事“出人意料地打开了通往乔叟个人法庭经历的门户”[4]。斯柯特古德研究了讲述者的言说方式,也发现乔叟像伙食采购人一样“知道不得不用自己也不能确定能否得到赞同的方式讲述自己不完全赞成的东西是怎么回事”[5]。在政治和诗学的视角下,福兰登伯格确定故事的核心在于颠覆统治秩序,以及由此而来的“个人的癫狂妨害了公众的行为”[6]。斯皮林认为故事内容“明摆着是要强调道德约束,事实上却把意义引向歧路”,随着老妇人一声接一声的“儿啊”,“甚至伙食采购人故事的道德寓意也自我消解了”[7]。基于乔叟时代的宗教怀疑主义[8],托维( Babara Tovey) 认为乔叟“把最具危险性的话语归结于故事中的人物而不是乔叟”并“提出了正统观点,使其与非正统的质疑形成动态辩证的对立关系”[9]。

尽管上述说法未必符合诗人的真实想法,但都言之成理,自成一体,不同的说法互相参照,为乔叟的故事增添了另外一层声色。但是,我们看到的诸多分析都没有探讨故事本身的义项结构与主题意义,以及故事叙述者( 伙食采购人)的观点与故事文本中隐含的叙述观点之间的关系。此外,虽然有些研究者提到了故事与源故事之间的差异,但都没有详细讨论乔叟改动故事细节的意味。如果仔细观察诗人处理表述的手段,对比这个故事的几个版本,我们可以发现诗行提供的各种有效解释成分实际上最终说明的是表层叙述人也就是伙食采购人的故事阐释的不可靠,而隐含的叙述意图却包含在一些看似多余的成分里。

故事叙述者:伙食采购人

“用词与事实必须相符”

在258行的故事篇幅里,故事讲述者伙食采购人用36行解释天下生灵的种种本性,借以说明福玻斯的妻子为什么有悖情理地青睐一个看似远不如自己丈夫的男人; 而谈到对那男人的称谓后讲述者又不惜偏离正题,用了33行详细论述“用词与事实必须相符”[10]; 最后还用了54 行反复说明“管住你的舌头” 是何等重要。隐含作者为什么让伙食采购人只用大约一半的诗行讲述故事,而放任另外一半篇幅讨论生物的天性、命名的实质,甚至还记录了一场意义重复的唠叨呢?

通览全诗,我们发现《坎特伯雷故事》的二十几个故事中,缺乏语义指向一致性的成分并不少见。骑士故事主题趋向的困惑,卖赎罪券教士与他的故事之间的落差,牛津学士反复赞美格利泽尔达一味服从的妇德,“乔叟的跋”却又鼓动“机智强悍的妻子,要捍卫自身”(《坎》: 529) 等等,这些横生的枝杈与主干之间有着复杂的语义统一性。由于时代背景、个人经历和精神历程都深刻地影响了诗人思路发展的路径,读者若仅对包含复杂语义的作品作单向的解读,只能被来自各个方向的阐释力量搅扰得不知何去何从。大多数评论者往往随同伙食采购人走了一条路标最为明显的道路,而忽略了隐含在文本里的其他重要暗示。

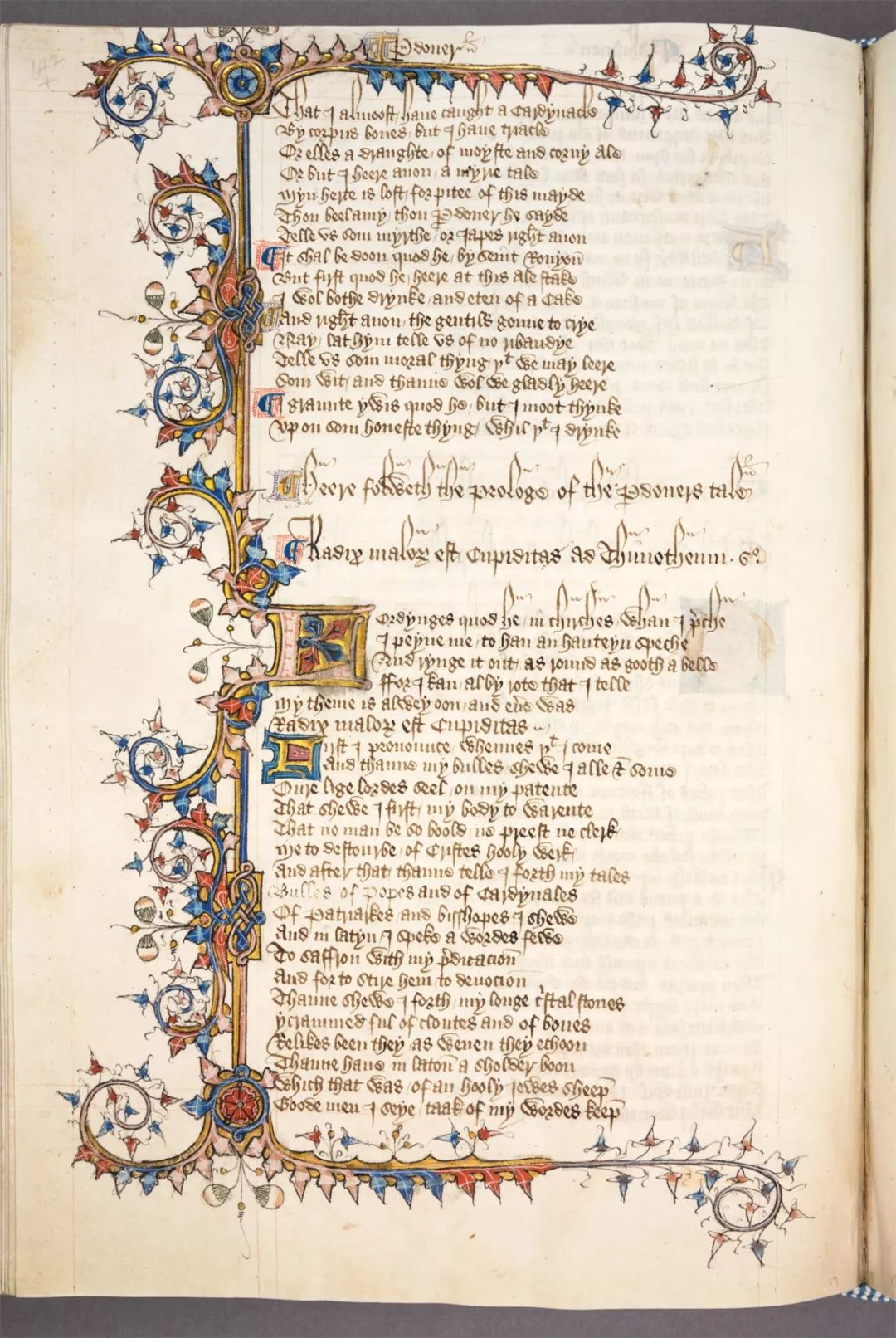

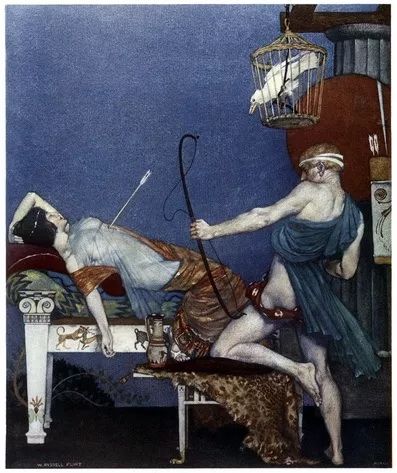

1483年版《坎特伯雷故事集》插图

要理解真正的叙述意图,首先要研读乌鸦故事里貌似离题的三个部分。

在这个名叫“颠上颠下”的小乡镇附近,伙食采购人发表了一通演说,把偷情的贵妇人和平民妇女、掌握了大权的暴君和啸聚一方的强盗这两组名词颠上颠下,提醒大家“如果想确切地说明一件事情, /用的词必须同所讲的事相应”(《坎》:706) 。贵妇和地位不高的女人所犯过错性质绝无不同,被叫做心上人还是姘头,只是称呼不同而已; 暴君和强盗这样的称呼也没有本质差异,无非前者可以荼毒整个国家或民族,后者为害不过弹丸之地。仅仅为了解释为什么要用“野汉子”这个粗俗词来称呼福玻斯妻子的相好就添加这样一段高论,把犯有相同道德错误的贵妇人和地位低下的女人之间的差别一笔勾销,把暴君和强盗两个名词的内涵之间画上等号,部分地消解了读者原有的语义概念,加大了词语的模糊性和不确定性,在整个故事中,类似的语义消解并不是仅此一例。

乔叟从第160 行开始解释天下生灵的种种本性: 鸟爱寒林,猫吃老鼠,雌狼迫切择偶时不会嫌弃最声名狼藉的公狼。讲述者随后解释说: “我的这些比方都不是指女士, /指的都是那些不忠实的男子”(《坎》: 706) 。令人困惑的是,这个故事里,根本就不曾涉及不忠实的男子,正相反,偷情的是妻子,而不是丈夫。即使是暗指那个男性相好,也没有字句说明他不忠。这种指称的游移甚至比讲述者偏离正题而谈论“用词与事实必须相符”时所涉及的两组词更令人费解。

故事结尾部分共54 行,讲述者复述他母亲的谆谆教诲就用去了46 行,重复了十次“儿啊”,四次“管住你的舌头”,而这两个意思又被“亲爱的儿子”、“说话时多加留意”、“言多必失”、“少说些费话”等等重复了若干次。这些唠叨把只需几行就可以说明的意思扩展了五六倍之多,正说明说话者本人根本不知道什么是“管住你的舌头”。而她的重复性言辞非但没有加强意义效果,反而淹没削弱了语言的表现力。

解构主义为了消解“结构”而提出的“延异”、“游戏”、“踪迹”、“撒播”等术语曾经把符号与意义之间的不确定性、模糊性和断裂性描述推到了极致。但是讲述言说的基本前提经受了一阵飓风的撼动之后,仍然坚持了这样一条规则:在一个相对完整的作品中,著述者的语词符号必然具有某种同一性,可以相对确定地表达某种客观存在或者主观陈述; 即使表意不是十分清晰,语义相对复杂,文本里也有一定的意象逻辑和语义轨迹,足以描绘言说的具体对象。那么,乔叟文本隐含的叙述含义为什么会在一定程度上消解词语的确定意义,戏谑故事的结论呢? 文本提醒我们用词和事实并不是十分相符,那么“事实”究竟是什么呢?

现藏于亨廷顿图书馆的《坎特伯雷故事集》埃尔斯米尔手抄本(1400-1410)

“要管住你的舌头,想想乌鸦的事”

该故事末尾伙食采购人借母亲之口规劝世人: “要管住你的舌头,想想乌鸦的事。”(《坎》: 711) 乌鸦的下场是有点悲惨,讲了真话,竟然因此获罪,失去美丽的白羽和柔美的歌喉,只能披着一身黑毛,发出人人厌恶的叫声。

但是,如果简单地接受伙食采购人的解释,我们就很难回答在第一部分末尾提出的问题,为那些貌似多余的叙述部分正名。要解决问题,只有另辟蹊径。

乔叟经常在自己的书末附上某种愿望,所以我们能够相对确切地知道乔叟主要作品的数目和完成年代。在《坎特伯雷故事》的告别辞里,他为自己祈求:“我要恭顺地恳求你们,请你们看在仁慈的神的份上,为我祈求基督的恩典并宽恕我的罪恶——特别是我那些讲空幻尘世的译文和作品,在这里,我撤回我的那些书,诸如……《坎特伯雷故事》中带有犯罪倾向的部分……所有这些,只求基督大恩大德,饶恕我的罪孽。”(《坎》: 785) 他祈求的是基督的恩典,那么,他的书中带有犯罪倾向的部分应该就是基督所反对的观念和行为。

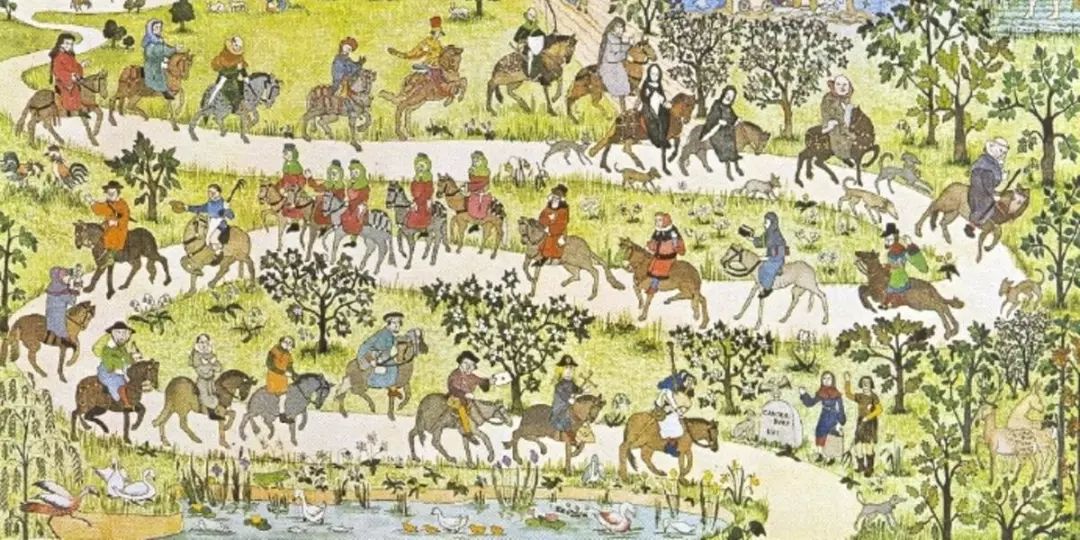

从伦敦出发前往坎特伯雷大教堂的朝圣队伍

中世纪并不缺少独立批判精神。乔叟自小出入贵胄世家,多次领命出国当差,见多识广,而阅读经验也相当丰富,对于当时的思想争论一定有所耳闻。事实上在自己的作品里,他也时常表达个人或者故事人物对神意的质疑,一再闪现怀疑思想的火花。《贞女传奇》中的《菲洛米拉传奇》开篇就表达了隐含作者对上帝的善的困惑; 骑士故事里帕拉蒙发出了这样的疑问: “无辜的人受折磨居然是天意,/这种天意里究竟有多少道理?”(《坎》: 50)臭名昭著却也是大胆前卫的巴斯妇征引《圣经》发表了自己对婚姻、妇权和肉欲等问题的反叛演说; 卖赎罪券教士用自己无耻的言行对教会权威做出了最有力的攻击。托维发现五个故事“在不同程度上都含有对正统信仰教义的维护和批评”,这其中就有乌鸦的故事。她解释了乔叟与乌鸦可能的相似之处,说明乔叟最终是接受乌鸦的教训,学习伙食采购人的精明, “在辛辣的批判之后再加上完全符合主导思想要求的声明”[11],以避免祸从口出。即使我们不能就此推断乔叟本人的观点与隐含作者或故事讲述人借机表露的思想有任何相同之处,文本中所开列的某些人物的宗教怀疑或者质疑本身毕竟构成了对传统的挑战,这至少是故事文本的隐含作者所无法否认的事实,或者是故事叙述人必须承担的责任。文字表达思想,乌鸦故事里那三个显得多余的部分是否就承载着某些不便明言的反正统主流的观念呢?

我们要“想想乌鸦的事”,不可避免地会想到乌鸦的施暴者福玻斯。故事用了25 行来赞扬福玻斯: 这个“当时最强有力的年轻武士”,“立下了其他许多的伟绩丰功”(《坎》: 703),难得他还相貌英俊,性格高贵,谈唱技艺也是世人难及。被极度赞美的这个简直在一切方面都“尽善尽美”的武士与那个盛怒之下杀妻而后迁怒乌鸦的没有多少才智理性可言的莽夫实在难以匹配,反而让读者注意到文本在叙说雌狼本性之后,断定偷情男子在美德方面也难以持久的话完全可以用来暗指这位所谓“尽善尽美”的人物。他对乌鸦的信任不能长久,对真理的坚持也不会持久,粗莽无常的本性使他的行动似乎违背了情理,却又非常在情在理。那个被比做雌狼的不忠实又好色、美德不持久的男子着落在福玻斯身上岂不是很贴切? 这段貌似莫名其妙的话也许就是文本隐含作者用来提醒读者或者听众注意表象和本质之间的差距,切勿轻信表象,忽略福玻斯光耀形象之后的阴暗。在《贞女传奇》里,像马丁这样的研究者就已经注意到“要想塑造一个‘贞女节妇’就得将一切与那个形象不合的[东西] 全部抹去”[12]。这里也一样,虽然关于福玻斯的负面信息一概被文饰了,但溢美之词与行为事实对抗,使得福玻斯的品格被打上了问号,也使得我们讨论的貌似多余的部分有了存在的理由。

隐含作者对命名颇为在意,所以费力解释偷情的贵妇人与普通妇女、暴君与强盗两组词语的同质性,但这非但没有提供关于福玻斯妻子和情人的更多信息,反而因为消解词语的确定意义促使读者思考他的言外之意。讲述者是否在隐晦地提醒读者理解福玻斯的真谛在于拨开辉煌炫目的光环,探察人性普遍的弱点? 同样,为了进一步说明主旨,隐含作者借动物本性不会改变提醒读者思考人的本性,故事末尾又让伙食采购人通过唠叨消解了唠叨的目的,“管住你的舌头”被一个难以管住她的舌头的老妇一再重复,构成了一种滑稽的解构。由于这三个横生的枝丫,整个故事的理解重点如果不是转移到了福玻斯身上,至少也不像故事的命名那样,掩盖了对乌鸦命运具有决定作用的福玻斯的重要性。正是福玻斯颠倒了情理,把自己的错误发落到别人身上,才有了乌鸦的教训。

乔叟让乌鸦的证言全凭福玻斯的意志就可以被完全否定,使得整个故事只有一个人的言说真正有意义,可怜的乌鸦被最高意志率性判定为恶的根源而遭受了不幸。要想避免这种悲剧,伙食采购人提供的办法或许奏效,但故事文本隐含作者却一再暗示: 福玻斯所象征的一切意义才是故事的真正核心。借喻乌鸦,悲叹诚实言说之后的厄运反而成为衍生意义了。乌鸦的悲剧令人同情,乌鸦悲剧的制造者令人惊惧。如果有福玻斯这样的主人,无论奉承者还是告密者,总能因为他的情绪不同而有命运的改变,那说什么话才是对的呢?

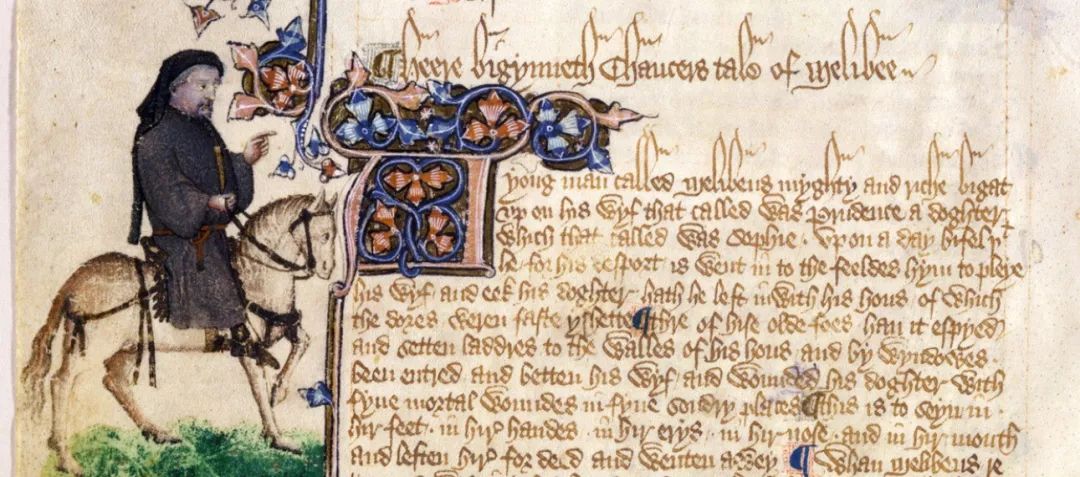

在埃尔斯米尔手抄本中以朝圣者形象出现的乔叟

堂区长故事的第22 节里论述轻罪时说道: “如果他说的话超过了必须说的,那也是犯罪。”(《坎》: 735) 这说明,无论如何多嘴毕竟都是轻罪,可是愤怒及其派生的种种后果却属于重罪。福玻斯仅凭乌鸦几句话,就雷霆震怒毁灭了妻子的物理存在,后又迁怒他人,怨恨中蛮横地改变了乌鸦的身体条件,就像一股邪恶强大的飓风,迫使一切人物只得学会老老实实管住自己的舌头,以免引来祸患。主人犯了重罪,乌鸦接受重罚,故事的核心不再是乌鸦多嘴遭到厄运,而是暴露福玻斯这个主宰者的真面目。

“你能化严肃认真为儿戏一场”

靠着一葫芦酒,伙食采购人使得厨师对他感激不尽,化解了两人之间的龃龉。于是,旅店主人赞扬酒神说: “巴克斯呀,愿你的名受到颂扬, /你能化严肃认真为儿戏一场!” (《坎》: 702) 为什么要把“严肃认真”转为“儿戏一场”?如果不转化会有什么后果,转化了又能得到怎样的利益呢? 乔叟可以读到几个版本的乌鸦故事,他的乌鸦故事是在同类故事的基础上改动形成的。[13] 奥维德的《变形记》、高厄的《情人的忏悔》以及几个法语通俗版、流行骑士传奇都曾经讲述过大致相同的故事。比较这个故事的不同版本我们可以看出一些叙述用意。

在伙食采购人的讲述里,乌鸦算不得一个完全无辜的受害者。它“看到他俩放荡,没说一句话。/可是等到主人福玻斯一回家, /它就立刻唱道: ‘绿帽子!绿帽子!’”(《坎》: 707)尽管托维认为这只乌鸦“忠诚、正义、敏锐、没有任何私利”[14],可它始终充当了一个告密者的形象,并且言辞之间似乎以能够激怒主人而满足。它慷慨激昂地“举出证据,毫无顾忌地告诉他, /说他的妻子是个通奸的淫妇, /使他遭到损害又蒙受了耻辱”(《坎》: 708) ; 但遭遇恶的时候它没有一句当面的谴责,只选择背后攻击。它也没有正确把握自己主人的秉性,愚钝到惹火烧身,我们很难说它“忠诚、正义、敏锐”。实际上,如果伙食采购人的叙述没有隐去乌鸦为了获取报偿而告密之类的丑行,读者还会因为乌鸦多嘴的动机而厌恶它。改动之后,故事的重心有所转移,乌鸦叙述的目的由自利转为非自利,减轻了乌鸦承载的罪责,使道德批判的矛头更多地指向了福玻斯。

伙食采购人的叙述舍弃了奥维德对福玻斯妻子美貌的描写,绝口不提她死的时候还怀有身孕,孩子只能从死去的母亲腹中被剖出来。在这里,女子和情人只能默然承载着乌鸦和福玻斯以及故事叙述者的言说,没有任何申辩的机会。叙述者简化妻子符号含义的同时,加重了丈夫符号的内涵,使丈夫美德之名与丑行之实形成对立,贬低了福玻斯的尽善尽美,写出了表象之下的复杂,使故事重心倾斜到了丈夫这一边。坎德伯里注意到“除了在乔叟和《七圣传》的故事里,其他版本里的鸟都是自由自在的”[15]。如果我们知道神话故事里的福玻斯根本不需要用笼子困住鸟,而是经常享受鸟在身边自由飞翔的乐趣,就会为他用不同的高压手段束缚妻子和乌鸦感到奇怪,为福玻斯扭曲的心态纳闷。福玻斯的“爱”像镀金的笼子,把妻子囚禁在里面,禁止他那无权言说的妻子向往外面的世界。作为主人他对乌鸦的感情也是实用型的: 用得顺手、令人愉悦则留,忠言逆耳、惹人烦恼则除。福玻斯掌握着两者的命运,成为故事的核心人物。

伙食采购人故事插图

这个核心可以承载许多可能的象征意义。乔叟时代天主教会的腐败堕落是一个重要的社会问题,也是《坎特伯雷故事》的一个重要主题。诗人或许会把他的讽刺、他的怀疑和不满倾注在福玻斯这个人物身上,我们可以把福玻斯比拟为上帝,可以把他解读成宗教崇拜,也可以只说他是命运的主宰。他的私事无论多么丑恶都不能任人言说,冒犯者不得善果。因为没有更多的证据,我们不能断定乔叟把福玻斯等同于宗教或者上帝,认为乌鸦就是冒犯了神或者神学正统思想,因而被视为异端而遭受厄运,我们能确定的只是乌鸦故事在《坎特伯雷故事》中与堂区长那冗长乏味的布道说教相邻,形成了一对语义消解与语义界定的对比,容纳了一个让矛盾双方辩证存在的阐释空间。布道辞力图准确地说明一切,为罪行定名,而乌鸦故事则是在消解正统认识,颠覆人们的价值观。这种安排,诗人更多地把正统的严肃留给了自己。无论他是否在暗示正统社会观念或者正统神学观念是福玻斯一流的东西,在全诗末尾的郑重祈祷是否真诚,都不会影响诗人的正统面目。如此处理,诗人就可以进一步把符合主流意识形态的内容推到幕前,遮掩幕后的对抗内容,逃脱了他所忏悔的某种“空幻尘世”里“犯罪倾向”的指责,取得了“严肃认真”与“一场儿戏”之间的某种平衡。

乌鸦的故事绝不仅仅是警告人们“管住你的舌头”,还通过故事的主干和故事的枝杈,隐讳地说明了“管住你的舌头”的原因,把“严肃认真”的话题让伙食采购人绕着弯用“儿戏”一般的总结提醒读者真正可怕的不是管不住舌头所犯的轻罪,而是表面光鲜握有大权内里却无常的人。他代表的或许是乔叟时代的宗教正统或是社会正统,或许也是一切时代中名实不符的力量。

1654年的坎特伯雷大教堂

《巨人传》曾经通过各种怪诞的形象把貌似对立的事物关联在一起,破坏了事物之间习以为常的关系和主流的价值观念,让笑与哭、生与死、崇高与渺小、精神与肉体,通过纷繁万状的毗邻关系获得了同等多元的价值,借助潜对话、潜文本拥有了某种深刻性和多义性。与《巨人传》不无相通之处,伙食采购人故事里的貌似不合语义同一性的某些诗行使占统治地位的价值观变得滑稽可笑,消解了体现传统等级差异的象征模式。巴赫金界定的对话狂欢文体在这个短短的乌鸦故事里得到了很好的体现。即使那没有话语权的妻子及其情人也能成为一股力量,在对抗中取得默然言说的地位。乌鸦通过它的教训把福玻斯这样的光辉偶像降格成无理的暴君。“管住你的舌头”固然重要,但是即使人们管住了舌头仍然可以表达自己的意见,或者人们的意见自然能找到途径表现自己,取得缄默中与异己力量的一种平衡。这在一定程度上印证了巴赫金在分析民间诙谐文化与教会以及封建中世纪官方严肃文化抗衡情况时表达的观点: “在上千年里人们一直在利用节日诙谐形象的权利与自由,去表达自己深刻的批判态度,自己对官方真理的不信任和自己更好的愿望与意象。……这种无畏的、自由的形象语言给予了新世界以最为丰富的积极内容。”[16] 乔叟借助伙食采购人的讲述表达的这种“最为丰富的积极内容”具有双重的意义。诗人斡旋于民间“诙谐”与官方“严肃”之间,充分利用伙食采购人小故事里的各个义项,一方面顺应了民众的良好意愿,使福玻斯光彩照人,让“管不住舌头”的乌鸦去承担惩罚警诫后人; 另一方面也巧妙地给福玻斯“尽善尽美”的形象涂抹了疑问色彩,替现实世界中身受种种束缚的人们宣泄了某种不满。文本中肯定和否定并存,既体现了社会控制的方式,又蕴含了社会反抗的方式[17],“渗透着狂欢节式的世界感受” [18]。

[1] 对于最后两个故事的排序,许多研究者提出了个人的看法,比如Robert K.Root 就认为伙食采购人和堂区长的故事应该是返程途中第一个和最后一个故事( See Robert K. Root, “The Manciple’s Prologue”,in Modern Language Notes,8[1929],pp. 493-496.)。

[2] Richard Hazelton,“The Manciple’s Tale: Parody and Critique”,in Journal of English and Germanic Philology,1(1963),p. 4.

[3] A. C. Spearing,“The Canterbury Tales IV: Exemplum and Fable”,in Piero Boitani & Jill Mann, eds.,Chaucer Companion,Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press,2000,p. 172.

[4] Nevill Coghill,The Poet Chaucer,2 nd ed.,New York and Oxford: Oxford University Press,1967,p. 128.

[5] V.J.Scattergood,“The Manciple’s Manner of Speaking”,in Essays in Criticism,2 (1974) ,p. 142.

[6] Louise Fradenburg,“The Manciple’s Servant Tongue: Politics and Poetry in The Canterbury Tales”,in ELH,1 (1985) ,p. 105.

[7] A.C.Spearing,“The Canterbury Tales IV: Exemplum and Fable”,in Piero Boitani & Jill Mann, eds.,Chaucer Companion,p.173,p. 174.

[8] See also Etienne Gilson,Reason and Revelation in the Middle Ages,New York: Scribner’s,1938; Mary Edith Thomas,Medieval Skepticism and Chaucer: An Evaluation of the Skepticism of the 13th and 14th Centuries of Geoffrey Chaucer and His Immediate Predecessors—An Era That Looked Back on an Age of Faith and Forward to an Age of Reason,New York: Cooper Square Publishers,1971.

[9] 巴巴拉·托维《乔叟的辩证法——从<坎特伯雷故事集>中的五个故事看乔叟如何审查正统神学》,李春长译,收入刘小枫、陈少明主编《莎士比亚笔下的王者》,华夏出版社,2007 年,第183页。

[10] 乔叟《坎特伯雷故事》,黄杲炘译,译林出版社,1998年,第706 页。本文所有《坎特伯雷故事》的引文均出自此书。后文出自同一作品的引文,将随文在括号内标出该作名称首字和引文出处页码,不再另注。

[11] 巴巴拉·托维《乔叟的辩证法——从<坎特伯雷故事集>中的五个故事看乔叟如何审查正统神学》,李春长译,收入刘小枫、陈少明主编《莎士比亚笔下的王者》,第192、191-192页。

[12] Priscilla Marin,Chaucer’s Women: Nuns,Wives and Amazons,Iowa City: University of Iowa Press,1990,p. 205.

[13] See William F. Bryan,Germaine Dempster ed.,Sources and Analogues of Chaucer’s Canterbury Tales,New York: Humanities Press,1958.

[14] 巴巴拉·托维《乔叟的辩证法——从<坎特伯雷故事集>中的五个故事看乔叟如何审查正统神学》,李春长译,收入刘小枫、陈少明主编《莎士比亚笔下的王者》,第187 页。

[15] H. J. Cadbury,“Manipulation of Sources and the Meaning of the Manciple’s Tale”, in Philological Quarterly,43( 1964) ,p. 542.

[16] 巴赫金《拉伯雷研究》,李兆林、夏忠宪等译,河北教育出版社,1998 年,第312-313页。

[17] See Peter Burke,Popular Culture in Early Modern Europe,3rd ed. ,Farnham,Surrey: Ashgate Publishing Limited,2009,pp. 281-286.

[18] 巴赫金《拉伯雷研究》,李兆林、夏忠宪等译,第15 页。

全文完

原载于《外国文学评论》2011年第4期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注