川端康成在战后的深层反思 ——论《重逢》

编者按

川端康成战后初期的短篇小说《重逢》是一篇内涵丰富,主题深刻的作品。小说通过一个个交错穿插而又贯穿首尾的对比结构,表达了对传统的回归、对新生的憧憬、对战争的反思和对和平的祈望,同时还描写了战后日本的种种世风,流露出对传统沦丧的不满和忧虑。

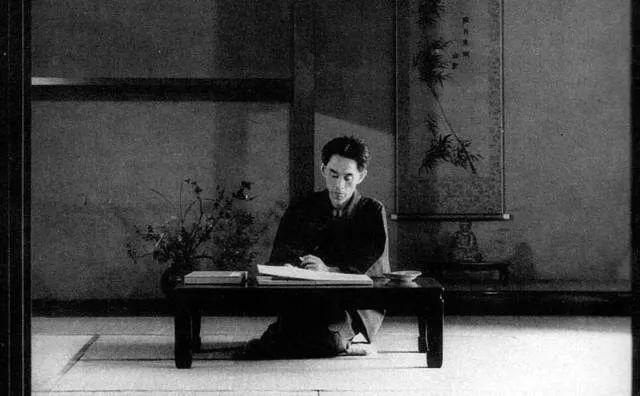

作者简介

周阅,北京语言大学教授,主要研究方向是中日文学与文化关系、日本中国学。

川端康成像

《重逢》是日本作家川端康成在第二次世界大战结束后最早发表的四个短篇之一。小说最初发表在《世界》杂志昭和21年(1946年)2月号上,当时日本正式宣布投降刚过半年。在这一特殊时期创作的小说,必然与漫长的战争岁月有着密不可分的联系,同时也不可避免地反映出作者对战争的认识。

然而,无论是川端本人的言说还是文学研究者的评论,占据主流的声音都是:川端其人其作都远离战争,既极少受到战争的影响,也罕见对战争的鲜明态度。川端本人曾在不同年代反复声明,自己“对发动太平洋战争的日本,是最消极的合作,也是最消极的抵抗”。[1] 他认为自己在动荡的时局中是“随波逐流,随风来顺水去。而我自己既是风也是水”。[2] 战后,川端多次发出回归传统的宣言:“我只会独自回到那古老的山河中去。作为一个已经死去的人,除了悲哀的日本美以外,今后我一行也不会写了。”[3] 因此,川端文学研究界存在一种普遍倾向,即把川端战后的许多作品都简单地与“回归传统”联系起来,或多或少地忽略了其对战争的反思。恰如山中正树在引述了一系列先行研究之后所总结的那样:“这些批评家的言论,都以川端的‘哀愁’为起点,来评价川端对‘战争’的态度,判定战后川端的出发点以及‘川端文学’的特质。迄今为止的评论大致如上,一致认为川端对‘战争’保持着一定距离。川端既不赞成也不反对‘战争’。”[4] 实际上,川端从青壮年时代开始,在人生最重要的阶段,经历了整个第二次世界大战的全过程,不但亲自去过遭受日本侵略的中国[5],而且还亲临现场体验过即将赴死的日本特攻队员的生活[6],并亲眼目睹了战后日本混乱萧条的破败景象。作为一个敏锐、细致地观察世界的艺术家,他不可能真正地远离战争。尽管川端毕生不曾留下一部正面、直接描写战争的作品,但却以他特有的委婉方式将自己的战争认识蕴含在作品的深层。《重逢》即是典型的一例。

可以说,《重逢》是川端在度过了战争结束前的创作停滞期、并在战争结束后重新提笔进入创作新阶段的一篇位于转折点上的作品。但是,它却偏离在研究者的视野之外,没有得到足够的关注,更缺少充分的研究。在笔者搜寻的范围内,迄今为止日本的川端文学研究界只有两篇关于《重逢》的专论[7],其他对《重逢》有所论析的论文也并不多见。[8] 而中国的日本文学研究界尚无一篇针对《重逢》的专门研究。本文将通过对《重逢》的文本分析,探究其中所蕴含的作者的思想观念。

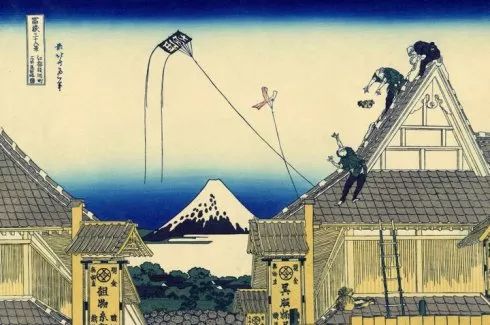

“厚木”与“富士”

《重逢》是一篇缺少故事性的小说,或许这也是它没能引起人们关注的原因之一。如题所示,作品描写了战争期间曾经相恋的一对男女在战后的不期而遇。但是,男女主人公过去曾有怎样的交往、当年如何分手、重逢之后是否会再续前缘等等,读者都不得而知,一切构成故事的情节要素在小说中都没得到完整的呈现。显然,作者既无意讲述一个往日恋人的重逢故事,也不想描绘一段婚外恋情的死灰复燃,而是要借助他们重逢的时间、地点再现战后日本的社会现状,表达作者对战争的认识。

厚木海军航空基地

小说开篇的第一句话是:“战败以后,厚木祐三的生活似乎是从与富士子的重逢开始的。”[9] 这句话中,男女主人公同时出场。但值得注意的是,男主人公的姓在小说伊始就清晰、明确地告诉了读者,而女主人公却只有名字,她的姓直到小说结束也没有出现。而且,通观全篇,除男女主人公外,其他所有人物都是无名无姓的。这不能不让人感到作者是有意为之——他要强调男主人公的姓“厚木”和女主人公的名“富士子”。而“厚木”与“富士子”两个名字都关涉到日本的地名。厚木位于神奈川县中部,1955年设为市。日本投降后,驻日盟军最高司令麦克阿瑟将军首先抵达的地方就是厚木。在盟军先遣部队到达前不久,厚木军事基地航空队曾发动叛乱,要战斗到底。因此,“厚木”是象征日本从对外侵略到接受占领的转折之地,也是反映日本战后动荡社会的缩影之地。川端给战后重逢的主人公之一确定这样一个姓显然带有隐喻目的。而“富士子”这个名字则令人立即联想到日本的象征——富士山,为女主人公取名“富士子”就是为了隐喻日本的传统美。[10] 富士子出场的大背景以及她进入祐三视野的小环境,都与日本的传统要素紧密相连。首先,她出现在鹤冈八幡宫举办的“文墨节”上。鹤冈八幡宫是位于神奈川县镰仓市的一座神社,于1063年为守护武家源氏、镰仓幕府而建。神社内的许多建筑、雕刻、古籍如今都被日本政府指定为“重要文化财”,其中有“国宝”级的工艺品。“文墨节”是为纪念镰仓幕府三代将军源实朝就任镰仓右大臣而举办的活动,每年10月28日在鹤冈八幡宫的末社白旗神社举行,至今仍未间断。1945年的“文墨节”,川端受到邀请,曾特意穿上传统服装出席[11],时间正好是小说中祐三与富士子重逢的“日本投降两个多月以后”。另外,富士子进入祐三的视野,正值祐三凝神欣赏少女们身着传统和服表演古雅舞蹈之时:“浦安舞、狮子舞、静夫人舞、元禄赏花舞——这些衰落的日本的剪影,犹如笛音,荡漾在祐三的胸中。……他以这种眼光追逐着舞姿,视线里闯入了富士子的红颜。”富士子出现在传统的建筑、传统的音乐、传统的服装以及传统的舞姿当中。换言之,经过川端的重重烘托,富士子出现在纯粹而浓郁的古典传统氛围之中,这一出场方式已经非常明确地显示了富士子的符号意义。

富士山

小说中,富士子闯入祐三视野时,祐三发出了一声震惊的感慨:“啊,她还活着!“实际上,这是川端本人在战后的感慨。恰如经历了战火的祐三发现富士子还活着的惊喜一样,经历战乱的川端在战后看到日本尚未泯灭的传统美时也产生了同样的惊喜。正是在这一意义上,明明是祐三与昔日情人的重逢,却被川端描绘为:“祐三是同自己的‘过去’重逢了。‘过去’是凭借富士子的形体出现的,祐三却觉得它是一种抽象的过去的化身。”这里,川端的意图已经非常清楚:富士子的形体代表的是抽象的“过去”,即日本自古以来的传统的美;而现在的日本,在战败之后重新发现了自己的“过去”。接着,川端又进一步向读者明示他的意图:

此时此刻,对祐三来说,过去与现在之间存在着一场战争。

毋庸置疑,祐三这种怪诞的惊愕,也是这场战争引起的。

两句话均独立成行,足见这是川端极力想要强调的内容。如若没有战争的阻断,也就不会产生“惊愕”。在和平岁月和正常年代,传统理所当然会得到继承和发展,然而在发动战争的日本则不然。正因如此,才出现了非正常的、过去与现在的重逢,而且是隔着一场战争的重逢,也正因如此这重逢的惊愕才是“怪诞的”。川端在小说中描绘的与过去的重逢,不能不令人想到他在战后一系列散文中的回归传统的宣言:“我把战后自己的生命作为我的余生。余生已不为自己所有,它将是日本美的传统的表现。”[12] 无论小说还是散文,这些文字都是川端在经历了战争之后写下的。

川端康成

死亡与新生

《重逢》不仅是现在与过去、战后与传统的重逢,而且是死亡与新生的重逢。战争一方面造成无数肉体生命的灭亡,同时也带来精神生命的死亡,只剩下行尸走肉般的躯壳挣扎着穿过弥漫的硝烟。因此,“祐三发现富士子还活着,如同发现自己也还活着一样。”“他仿佛是一个神志昏迷的人,刚刚恢复了意识。”就连富士子也在反省:“觉得糊里糊涂地活着,也着实可悲。我也不知道自己变成什么样子了。”战争期间,人们丧失了思想、追求甚至尊严,人生的唯一目标就是——活着,这实际上是一种灵魂的死亡。但是战后,祐三“因为遇见昔日的情人,唤起了自己意想不到的生命活力”。“这就好像在生命与时间的洪流汇合处浮现出来的东西一样。于是,在祐三的心曲里,产生了一种肉体的温馨,一种似乎同自己的过去重逢的依依之情。”也就是说,战争的结束恢复了现实生命的温暖,带来了真正意义的生命的复苏。这一认识,川端在小说中借助富士子的话进行了非常明确的表达:“我要是能有孩子,也要在日本的情况稍有好转的时候再生。”

小说中,川端对死亡与生命的思考不仅有上述直接的表达,还辅以间接的象征。作品开头写到祐三乘车去镰仓参加“文墨节”时,在镰仓站下车后看到了若宫大街上的一排排松树,“战争期间,各地的青松相继枯死,并不断蔓延,仿佛是国家的一种不祥的病斑。然而,这一带的街树,大都还活下来了。”战争期间各地青松的“相继枯死”与较少遭受战火毁坏的镰仓松树的“高耸云端”形成了强烈的对比,在这巨大的反差背后是战争的存在与否。祐三仰望着和平背景下镰仓的松树,“感到树梢上正常流逝的岁月是和谐的。”这意味着,那些战争背景下枯死的松树,树梢上流逝的岁月是不正常、不和谐的。

树木与人类一样是有生命的,二者都非常便于用来表现死亡与新生的相对关系。不过,《重逢》中除了有生命的事物之外,连无生命的事物也被用来表达死亡与生命、战争与和平的主题。在对“文墨节”盛会的描写中,川端以繁笔多次写到人们的服装。首先,在神社办事处门前,祐三“看见一群身穿长袖和服的少女,顿觉耳目一新。因为当时人们还没有脱下防空服或是难民服,穿着盛装的长袖和服,就显得色彩异样绚丽了”。这里,防空服、难民服与长袖和服并置于读者面前,异常鲜明。前者是战争年代的服装,后者是和平时期的衣着。接着,祐三来到露天茶座内,“置身于褴褛灰暗的服装之中,这些少女的服饰就显得艳美到了极点。”重复的描写再次把几乎相同的画面展示给读者,由此可见川端是在刻意强化这种对比。“褴褛”是破败的表现,“灰暗”是死亡的预兆,而“绚丽”、“艳美”则是生命力焕发的象征。“缤纷多彩的服饰,映衬着少女的表情和动作。这也像是在唤醒祐三。”被战火逼向死亡的生命在战后被渐渐唤醒,被激发起了新的活力。最初川端还只是不动声色地把两种风格迥异的服装客观地摆在读者眼前,以鲜明的对比促使读者自己去体会,但后来他终于开始直接地表达主观感受了:当观众中坐普通席的孩子们向招待席蜂拥而来时,“以这些孩子的褴褛衣装为背景,少女们的长袖和服就像泥潭里的一枝鲜花。”这里的“泥潭”和“鲜花”,表面上是比喻孩子的褴褛衣装和少女的长袖和服,但深层的寓意是战中的衰败委顿与战后的鲜活生机的对比。可见,无论是男女主人公自身,还是街边的松树,抑或是人们的服装,在川端笔下,都指向战后新的生命。

身着和服的女人

《重逢》的结尾部分,客观环境与人物的主观感受再次形成强烈反差。尽管最后的场景是“鬼气逼人”的阴森黑夜,尽管周围是残垣断壁,空气充满了焦糊臭味,脚下是临时小屋被踏破的木板,尽管祐三手中触摸到的是富士子嶙峋的瘦骨,怀里依偎着的是富士子疲惫的躯体,然而,对祐三来说,“有一种充满生机的东西渐渐复活了。”[13] 可以说,整个作品结束于穿越死亡之后生命的复苏,犹如黎明时分穿透黑暗的一线曙光。缘此,许多学者在论及《重逢》时,都把目光集中在生命复苏的主题。马场重行认为,《重逢》描写的是历经战败的悲剧却没有消亡的男女之爱,是借助与女性的重逢而唤起的与生命的重逢。[14] 鹤田欣也指出,重逢的意义既是与战前女性的重逢,也是与往昔的自我的重逢,但真正的意义在于死去的自我的复苏。[15] 然而,生命的复苏还只是表层的思想,《重逢》的主题不止于此。

穿和服的日本少女

战争与和平

作为一个自称没有受到战争影响的作家,川端却在《重逢》并不复杂的情节演进中处处留下了战争的痕迹,从故事发生的整个时代背景到具体场景当中的诸多细节,乃至人物的简短交谈,均是如此。

前文提到的小说结尾部分的断墙、瓦砾、黢黑、焦臭自不待言,在小说开头两人刚刚相见时,富士子问祐三的第一句话就是:“你平安无事吧!”看似平淡的问候中隐含的是战争对百姓生灵的涂炭。接下来的几个问答都没有离开战争。关于这几年在干什么,祐三直率地回答:“打仗呗”;关于夫人的状况,回答是“疏散了”;关于双方的房子,同样是“烧掉了”。当听到富士子倾诉“单身女人,连落脚的地方都没有,无处去啊”的时候,祐三“打了个寒战”。川端以人物的一个极其微小的动作,传神地反映了战争带来的创伤。

小说后半部分写到的日本复员兵,则是最直接的战争产物。“从南洋群岛复员的士兵也拖着营养不良、奄奄一息的身躯,来到了东京站。”“疲劳、饥饿、沮丧带来衰弱与潦倒。他们的颧骨突出,双眼深陷,肤呈土色,面部连露出一点起码的表情的力气也没有了。”那些被放在月台水泥地上的伤病员,差点被祐三踩到了头。在东京站形形色色的过客中,除了日本人,还有朝鲜人,他们的状况同样悲惨。他们挤在月台的台阶下,有的靠在行李上,有的蹲在过道上,铺着脏布或棉被,行李则是用绳子捆绑起来的锅桶。对他们,川端以少有的直白口吻评论道:“不少人还是战争的受害者吧。”

然而,被反复烘托残酷性的战争,却成为男女主人公挣脱不伦之恋的契机:“祐三之所以能够同富士子分手,之所以能够从多年的不幸姻缘中脱身出来,也许是战争的暴力使然吧。”两人终于摆脱情感的纠缠,似乎得益于战争的恩惠。甚至,“当年富士子那副强烈的歇斯底里的神情”,也在战争的磨砺下“渺无踪影了”,变得“柔声细语”了。战争不但帮助祐三摆脱了战前的婚外情人富士子,而且也帮助富士子忘却了对负心汉的怨恨。不仅如此,祐三“从没有像在战争年月那样眷恋自己的家室。可以说,他爱他的妻子,爱得几乎把富士子全忘了”。战争反而使祐三恢复了做丈夫的正常状态,承担起了丈夫应有的责任。如此看来,两人倒像是应该感谢这场战争。这里,在看似矛盾的表象之下,埋藏着强烈的反讽,川端对战争改变了普通人的人生和命运的反思,借祐三和富士子的情感际遇表达了出来。

美军在“特殊慰安施设协会“门口排队等待

另一个明显的“战争痕迹”是出现在日本神社的美国士兵。如果没有日本发动的侵略战争,也就没有如今的盟军占领,没有头戴钢盔、脚踏军靴的美军面孔出现在大街小巷。从交战双方的角度来讲,美国是日本的敌国,但是川端描绘美军士兵时却没有使用一个贬义词。“美国兵老老实实地并排坐在神社常见的长条白木桌旁,露出一张张单纯的好奇的脸。”不仅如此,当占领军的军乐队入场演奏时,面对这些进驻日本国土的战胜国军人,作为战败国的被占领状态下的国民,祐三却发出了由衷的感慨:“那是一个多么光明的国家啊。祐三现在才对美国惊叹不已。”而且,不只是祐三,现场的观众也都因美国的军乐而重新振作、精神焕发:“吹奏乐齐奏时发出的第一个音响的那一瞬间,祐三陡地振作起来。他豁然觉醒,灰暗的思绪便云消雾散了。清脆的乐声,使人感到犹如自己的身上挨了一根软鞭子的抽打。观众的脸,又恢复了生气。”美军的演奏使祐三“振作”、“觉醒”,也使观众“恢复了生气”。这意味着战争结束后的和平使日本恢复了生机。

如果说普通观众的反应只是没有亲赴战场的百姓的从众表现,那么亲自交战、败北回国的伤病员面对美军的态度则更加有力地说明了川端的思想。“这些伤病员的目光还是透亮的。他们毫无敌意地望着占领军上下电车。”这里透露出一个关键的信息,在交战的敌国军人之间没有敌意,这是和平的信号在川端笔下,是和平重新赋予了这些参与过战争的人以纯洁:“事实上,这些复员兵总是一副纯朴的表情。”“他们身上似乎有一种纯洁之情。”就连随侍在他们身边的护士,“比起战争期间来,也纯洁得多了。”这里,川端特意将战后同战争期间进行了比较。不难看出,川端努力在用战争的残片拼接出和平的图景,而这和平的图景正是他心中的理想。

鹤冈八幡宫

特别值得注意的是,小说中重逢的地点,正是战败的日本与占领的美军相交汇的地点——鹤冈八幡宫。在一座神社里,中世纪的日本舞蹈与现代的美国军乐同台演出,这本是一个近乎滑稽的场面。尤有深意的是,鹤冈八幡宫所供奉的应神天皇是作为日本的武神、战神而存在的,这个神社原本是一个“尚武”之地,广受武士崇拜。在战争期间,人们曾经为祈祷“武运”和“胜利”而到此参拜。但是,在这里举办的“文墨节”,恰如节日名称所显示的那样,是一个“尚文”的活动。活动所纪念的源实朝是一位成就卓著的文人,他为逃避政治矛盾而沉溺于和歌、管弦等艺术,有著名的《金槐和歌集》存世,《敕撰和歌集》中录有其92首和歌。川端在设置了这样一个文武碰撞的背景之后写道:“举办这次盛会,似乎表明当局决定实行文治,也意味着战神已经改变了这个社会。前来参加这个和平节日的人,再不去祈求什么武运和胜利了。”放弃战争、祈求和平的用意清晰可见。

从上面的分析可以看出,川端是把战争与和平并置起来,相互反衬,借此表达对和平的祈愿。

东京与镰仓

祐三和富士子重逢于镰仓,之后一起回到了东京,因此,故事中存在明显的空间移动,跨越了两个城市。而这两个城市,仍然是对照存在的。

众所周知,1945年3月的东京大空袭是促使日本投降的关键性事件之一。空袭中,美军成百上千架战斗机不仅投下了无数的高爆炸弹,还投下了大量的燃烧弹,东京在爆炸的轰鸣和冲天的火光中化为一片焦土。东京大空袭被认为是战争史上最大的灾难之一,东京中心16平方公里的面积被全部摧毁,仅清除烧焦的尸体就花费了近一个月的时间。此后,美军又先后对名古屋、大阪以及日本其他地区进行了轰炸,空袭一直持续到日本投降。但是,在如此大规模的、连续的空袭中,毗邻东京的镰仓却躲过一劫。

二战后的东京

小说中,东京与镰仓两地的对比时时出现。从东京来到镰仓的祐三看到高大的松树时,便联想到“人们住在受到战火洗劫的东京,对这种自然景象是很容易忽略的”。川端在东京的前边特意加上了一个定语——“受到战火洗劫的”,就是为了突出两地的对比。后面,川端又再次通过富士子的感慨加强了这种对比:“镰仓没有遭到洗劫,真太好了。烧过和没烧过可大不一样。就连树木和景色,也还是一派日本的情趣。看见了少女们的风采,实在令人吃惊啊。”整篇作品中,出现在镰仓的是神社的牌坊、舞殿等古迹,而出现在东京的则尽是战火的遗痕,从烧毁的民房、残破的墙壁到伤兵、难民、担架、护士,无一不与战争相关。因此,小说中东京是作为战争之地,镰仓是作为和平之地而存在的。

在战争之地的东京,祐三回忆起了1923年的关东大地震以及在地震中被砸伤的往事,同样是东京,同样是家破人亡的灾难,祐三说:“那时日本在世界面前并没有被放在罪犯的位置上。因为地震的破坏,只是一场天灾。”与“天灾”相对应的,就是“人祸”,显然,在川端心中,战争就是一场给交战双方都带来痛苦和伤害的“人祸”。这是日本投降不久,一个侵略国、战败国的作家对战争的反思,堪称难能可贵。叶渭渠先生在谈到《重逢》这篇小说时指出:“对于一向在作品中以对现实、政治、社会淡薄的川端康成来说,这不能不是受到战后反战、民主自由思潮的影响的结果,不能不说是一个进步。”或许正是在这一意义上,叶渭渠把《重逢》称为“川端康成战后第一篇比较重要的短篇小说”。[16]

继鹤冈八幡宫这个尚武的神社和“文墨节”这一和平的活动之后,川端又通过东京与镰仓这两个面貌迥异的城市,使战争与和平的主题得到了更加鲜明的对照展现。至此,我们从《重逢》中看到了对传统的回归、对新生的憧憬、对战争的反思和对和平的祈望,但川端并未止笔于此,他又进一步描写了战后日本的种种世风,流露出对日本现状的极度不满以及对未来的深深忧虑。

肮脏与纯净

重逢后的祐三和富士子乘火车回东京时,在东京的站台上,祐三看到戴着红十字标记的护士,这使他联想到战争中被国家遗弃的士兵:“这场战争打败了,将许多士兵遗弃在远隔重洋的异国他乡。就这样把他们置之不顾而投降了。”国家与士兵之间的遗弃关系同样存在于祐三和富士子之间:“祐三在战争中将富士子丢弃不顾”,“他在战争期间把自己对富士子的责任和道义感完全抛诸脑后了。”而造成这种遗弃的,同样是战争:“纠缠在男女之间的细微琐事中的良心,也可能早已抛在战争的激流之中了。”

对祐三和富士子来说,在突如其来的重逢的喜悦之中,在“连那样一场战争,不是也过来了吗”的庆幸之余,是对未来的茫然。富士子不知何去何从,便想投靠祐三,求祐三收留自己。而祐三也处于怀疑与矛盾之中,他乍一看见富士子时“有一种现实的打算”,但对于自己种下的孽缘又“害怕旧事重提”,他不敢正视现实,怀疑富士子的真情表白是另有图谋,甚至“复萌旧念,企图让时间的激流把富士子卷走”。他判断事物的立足点总是游移不定,“极端的自我牺牲与自我中心,自我反省与自我满足,利他与利己,道义与邪恶,麻木与兴奋,竟不可思议地在祐三的心灵上交错在一起。”川端把祐三的种种灰暗、龌龊以及反省、自责的内心活动层层剥开,表现得淋漓尽致,进而把形成这种心理状态的原因归结为战争:“祐三把自己连同现实生活,一切的一切都献给了战争,并且陶醉其中,才落得如此结局。……他心头仿佛掠过一抹阴影,觉得自己遭受了毒害,也就更加茫然若失,无比惆怅了。”祐三的精神面貌在战后具有普遍性,“那时候,时间概念似乎已经消失,许多人都沉溺在国家与个人的过去、现在和未来已经颠倒错乱的漩涡之中。”这正是战后日本的社会现实。当时像川端这样清醒地把追求真正和平、恢复日本传统美作为己任的人并不多,多数人还沉浸于战争的创伤和内心的怨愤,无法面对未来。川端那双以冷峻著称的眼睛,不仅看到了这种彷徨无措和混沌无序,还看到了更为严重的问题——传统的堕落。

《重逢》中,以祐三对富士子、国家对士兵这两层显在的遗弃关系作为铺垫,还揭示了另一种隐性的遗弃,即国民对古典传统的遗弃。“文墨节”上,各种舞蹈轮番表演,但川端用较多的笔墨细致地描写了一个跳元禄赏花舞的艺伎,她从舞殿的台阶上走下来,“祐三目睹她那衣裳下摆拖在碎石地上远去的情形,心头蓦地涌上一阵哀愁。”“这下摆酷似日本美女的肌肤,也像日本女性的妖艳的命运——她毫不珍惜地把它拖曳在泥土上,渐渐远去……”祐三看到的,是日本古典美的衰落,是女性纯洁之美的沦丧,是对传统的逐渐远离,他的哀愁正是川端的哀愁。

日本女孩与美国士兵

《重逢》中露骨地描写了一些肮脏、丑陋的场面,如火车站桥下的满地粪便、富士子在车站排队时遭遇的男人等等,实际上这都是在影射战后的日本社会。小说还以车站过客的形式描写了一个向美国士兵乞讨的日本少女,她脚上穿着一双男人的大木屐,手里捧着一个糨糊瓶,一看见美国兵就央求似的打招呼,有时还碰到了别人的裤子。她的邋遢令人生厌,以至“祐三担心她手里的液体糨糊会不会粘在对方的裤子上”。这个少女形象与小说开头出现在神社舞殿上的盛装少女形成了巨大的反差,前者是肮脏的,后者是纯净的。舞殿上身着传统服装的少女跳着传统的舞蹈,她们是日本传统美的象征,她们的美令人赞叹不已,使美军士兵不由得“竞相拍起照来”。两种少女形象本身的差异也导致了美军士兵对她们态度的截然不同。美军士兵对乞讨少女根本不正眼瞧一下,“漠然地扬长而去”,这是一种极端鄙视的态度。小说后边的一个细节传递出同样的信息。一次在火车站,“一声低沉的‘Very pure’(很纯净——笔者注)传入了祐三的耳朵。他心中一震,事后想到:可能是说‘Very poor’(很可怜——笔者注),自己听错了。”一个民族的传统,如果是纯净的,则会令人感叹,但如果变得污浊,则将为人所不齿。当时的日本社会已经谈不上纯净,所以祐三怀疑自己听错了。 看到那个乞讨少女时,富士子说的一句话十分耐人寻味:“不知怎的,近来我一见这种人,仿佛自己很快也要变成那副样子。”也就是说,富士子在某种程度上从乞讨少女身上看到了自己的影子。如前所述,富士子在作品中是作为传统的象征而被塑造的人物,但是在战后却出现了精神颓废、品格沦丧的征兆。对此,富士子自己也意识到了,所以她说:“这样下去,恐怕要沦落到黑暗的深渊去哩。”像这样濒临堕落边缘、或已坠入堕落深渊的日本女性、日本国民、乃至政府机构,在战后的日本比比皆是。日本投降后,曾主动为占领军设置妓院,由政府出资在“特殊慰安施设协会”[17]的支持下建立了全国范围的妓院网络,强迫本国妇女用身体侍奉昨日的敌人。可悲之处在于,这是国家行为,因此连警察宿舍也被紧急改造成了妓院。而且,对于在因此引发的事件中死去的女性,日本政府一律封杀消息,不予报道。更为讽刺的是,这一丑恶业务最终并非由日本自己结束,而是在麦克阿瑟的干预下被迫解散。

日本女孩与美国士兵

自1945年8月27日美军先遣舰队的17艘军舰从横须贺港登陆之后,有12万美军从横滨进入神奈川县,县内到处都是美军基地,日本百姓与美国士兵的接触程度仅次于冲绳。所以,《重逢》的舞台镰仓和东京都是美军士兵非常集中的地方。当时的一些日本人在美军士兵面前谄媚乞怜的丑态,在作家高见顺的日记中频频出现,而且许多场面是高见和川端一起目睹的。如1945年10月18日,两人一起在东京皇居附近看到20岁上下、穿着办公人员服装的年轻女性刻意从美国士兵前面走过,露出想讨要东西的样子。[18] 两天后,高见又在高圆寺车站看到在美国兵面前媚态百出的女性,不由为其修养之低下而感到羞耻和气愤。[19] 这种堕落的社会风气在川端的其他作品中也有所反映。同时期创作的掌篇小说《五角银币》中有这样的细节:“从傍晚起,背胡同里就传来了附近姑娘们奇妙的声音,据说一夜之间她们就能赚上千元。”[20] 几年之后创作的长篇小说《山音》,也写到在御苑充满日本风采的池畔一个白人士兵脚踩灯笼同妓女调情的情节。《重逢》中的富士子身上便晕染着这一时代的堕落色彩,恰如谷口幸代所指出的那样:“富士子的身姿中,凝聚着日本美走向堕落的危机感。”[21]

1945年8月30日,美国陆军道格拉斯·麦克阿瑟将军(右二)和其他高级陆军军官将军抵达厚木机场

日本发动的战争破坏了传统的美,而战败之后的日本又抛弃了美的传统,这是川端看到的日本最大的悲哀。而众多的日本人对此却混沌无知。在《重逢》发表后的第二年,川端在著名散文《哀愁》中再次明确表达了自己的不满与担忧:“战争期间,尤其是战败以后,日本人没有能力感受真正的悲剧和不幸。我过去的这种想法现在变得更加强烈了。……战败后,我一味回到日本自古以来的悲哀之中。我不相信战后的世相和风俗。或许也不相信现实的东西。”[22] 战后的川端没有简单地停留于描写战争的残酷,表达战后的哀伤,抒发内心的愤懑,他的目光穿透了过去,凝视着现在,同时也投向了未来。这正是川端的深刻之处。

结语

《重逢》虽然篇幅短小,但内涵丰富,主题深刻。通观全篇不难发现,交错穿插而又贯穿首尾的是一个个对比结构:无论是男女主人公的象征身份,还是镰仓与东京的地域空间,抑或是死亡与新生、战争与和平、肮脏与纯净的种种意象,无不形成鲜明的对比。《重逢》是一篇在对比结构中表达对战争的否定态度的作品,但又不仅仅是一篇单纯反战的作品,它同时也是一篇批判现实、警示未来的作品[23]。《重逢》在战后日本文学中应该得到更多的重视。

[1]川端康成「天授の子」,『川端康成全集』第二十三巻,新潮社,平成11年

(1999)10月,第569页。

[2]川端康成《文学自叙传》,见《川端康成散文·下》,叶渭渠译,中国广播电视出版社,1999年,第551页。

[3]川端康成「島木健作追悼」,『川端康成全集』第三十四巻,新潮社,平成11年(1999)10月,第44页。

[4]山中正樹「『十五年戦争』と作家『川端康成』(覚え書き)――昭和十年代の『作品』を中心に」,「桜花学園大学人文学部研究紀要」第7号,2005年,第7页右。

[5]1941年4月2日,川端受《满洲日日新闻》之邀,从神户出发赴中国东北参加围棋大会,经新京(长春)去了奉天(沈阳)、哈尔滨、承德、北京、天津、大连等地,5月16日回到神户。同年9月初,,川端又应关东军之邀再度赴伪满洲,访问了大连、奉天(沈阳)、抚顺、黑河、海拉尔、哈尔滨、新京(长春)、吉林等地,至月底结束行程后又自费留下,叫来秀子夫人于10月一同访问了北京、齐家镇、张家口、天津、旅顺等地,最后返回大连,于11月30日太平洋战争爆发前夕回到神户。

[6]1945年4月,川端作为海军报道班成员赴鹿儿岛县鹿屋的海军航空队特攻基地逗留了一个月,以此体验创作了《生命之树》(1946年)。

[7]一篇是鶴田欣也「『再会』」,见川端文学研究会編『川端文学への視界』3,教育出版センター新社,1987年12月;另一篇是野寄勉「せん望される占領――川端康成『再会』と<神道指令>」),川端文学研究会編『川端文学への視界』16,銀の鈴社,2001年6月。

[8]主要有谷口幸代「川端康成の戦後――廃墟からの出発」,「国文」第83号,1995年7月;羽鳥徹哉「『再会』その他――終戦前後の川端」,「成蹊国文」第37号,2004年3月。

[9]《重逢》小说引文除特别注明外,均引自《川端康成文集·伊豆的舞女》,叶渭渠译,中国社会科学出版社,1996年,第372-393页。

[10]关于《重逢》主人公姓名的隐喻意义,参见谷口幸代「川端康成の戦後――廃墟からの出発」,第72-81页。

[11]此事在《高见顺日记》中有记录,参见『高見順日記』第六巻「廃墟の日常」,勁草書房,1965年。

[12]《川端康成文集·独影自命》,叶渭渠主编,中国社会科学出版社,1996年,第3页。

[13]此句《川端康成文集·伊豆的舞女》译文为“一种依恋之情又突然复活了”,但与原文出入较大,因此笔者单独译出。小说原文为“生き生きと復活して来るものがあつた”。见川端康成「再会」,『川端康成全集』第七巻,新潮社,平成11年(1999),第331页。

[14]参见馬場重行「『少年』論」,『川端康成研究叢書10』,教育出版センター,昭和56(1981)年10月。

[15]参见鶴田欣也「『再会』」,川端文学研究会編『川端文学への視界』3,教育出版センター新社,1987年12月。

[16]叶渭渠《冷艳文士川端康成传》,中国社会科学出版社,1996年,第171-172页。

简称RAA,即Recreation and Amusement Association。

[17]参见『高見順日記』第五巻「敗戦の表情」,第433页。

[18]参见『高見順日記』第六巻「廃墟の日常」,第9页。

[19]川端康成《五角银币》,见《川端康成文集·掌小说全集》,叶渭渠译,中国社会科学出版社,1996年,第475页。

[20]谷口幸代「川端康成の戦後――廃墟からの出発」,第77页。

[21]川端康成《哀愁》,见《川端康成文集·美的存在与发现》,叶渭渠译,中国社会科学出版社,1996年,第146页。

[22]川端对战争的否定认识并非自始至终一成不变,而是从战前、战中直至战后经历了一个波动变化的过程。由于本文篇幅和主题的关系,这一问题将留待以后探讨。

全文完

原载于《外国文学评论》2010年第01期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注