村上春树可以作为东亚的“斗士”吗?——《奇鸟行状录》战争叙事论

编者按

《奇鸟行状录》因交错描写日本当代国家暴力机制和侵华历史而成为村上春树的转型之作。本文从新历史主义批评的视角切入,指出村上虽然在文本表层结构设置了集体记忆的编年史线索,但他在战争叙事中传达出的对战争本质的认知、对中国人的符号化描述、对战争罪恶的虚无态度以及以电脑游戏般的解决方式对战后日本国民精神创伤实施的“疗愈”,却表明对于战争记忆,作家并未超越民族主义的文化立场,他对战争记忆的追溯也并未构建出一种批判性的历史意识。

作者简介

刘研,女,文学博士,东北师范大学文学院教授,主要从事日本文学和中日文学比较研究。

村上春树

村上春树是一位通过自己独特的文学世界探寻日本未来出路和日本人生存意义的作家。林少华先生在《作为斗士的村上春树》一文中指出,由于村上在作品中对近现代东亚史中的暴力与邪恶的追问、鞭挞以及他在这一过程中所表现出来的勇气、良知、担当意识和内省精神,他足以被作为东亚斗士来看待。[1] 本文试图以村上的《奇鸟行状录》为例,通过文本细读,把握内在于作品深层的潜意识式的话语结构,透视村上对自身国家的历史认识所表现出的复杂的情感焦虑和悖论状态,从而辨析村上能否担当起东亚“斗士”这一称号。

村上春树与《奇鸟行状录》的中译者林少华(右)

《奇鸟行状录》是村上春树迄今为止篇幅最长的一部作品,也是他从早期的疏离现实转型到参与社会的标志之作。小说由三部构成:第一部《贼喜鹊篇》,1992年10月至1993年8月连载于《新潮》杂志;第二部《预言鸟篇》和第一部于1994年2月由新潮社结集出版;第三部《捕人鸟篇》,1995年8月25日由新潮社发行。1996年2月,《奇鸟行状录》获第47届“读卖”文学奖。

《奇鸟行状录》的故事时间是1984年6月至1985年12月的当代日本。辞掉法律事务所工作的主人公冈田亨先是经历了宠物猫的失踪,接着结婚六年的妻子久美子也神秘消失,而掌握着失踪秘密的似乎就是久美子的兄长、政客新星绵谷升。冈田亨身边一时之间聚集了许多怪人:失手使男友车祸死亡的少女笠原May,通灵者加纳马耳他、“意识娼妇”加纳克里他姐妹。因为占卜师本田,他聆听到战时被扔到诺门坎枯井里的间宫中尉的回忆;通过赤坂肉豆蔻、肉桂母子,他知晓了“满洲国”瓦解之际肉豆蔻当兽医的父亲的故事。在这些人及其话语的引领下,冈田亨下决心找回妻子。不过,他不是在现实中有所作为,而是进入一口深井,穿越井壁,潜入黑暗世界的底部向黑暗世界的代表绵谷升挑战,在虚拟空间将其击伤,而久美子则在现实中将绵谷升杀死。

这部小说最引人注目的莫过于立足于当代日本社会对战争历史的回溯。其实被中国大多读者追捧为小资作家的村上春树在创作伊始的《寻羊冒险记》中就开始追究日本近代民族国家进程中的罪恶史,其后又在《世界尽头与冷酷仙境》中以寓言的方式描写了二战老兵主动交出记忆和思想、无“心”地苟活的经历。这部《奇鸟行状录》更是表现出村上书写历史的强烈欲望。《奇鸟行状录》的日文标题为『ねじまき鳥クロニクル』。“ねじまき”是“拧发条”的意思,“拧发条鸟”是村上杜撰出来的鸟,“是拧发条鸟飞到各个地方,每到一处就一点点拧动小发条来驱动世界。”[2] “クロニクル”(chronicle)是“编年史”的意思。“拧发条鸟编年史”这一题目以隐喻的方式向读者暗示:小说文本层面不仅潜藏着作为历史事件的集体记忆的编年史,而且在叙事层面通过间宫中尉的追忆和肉桂的物语故事构建了有别于“国家正史”的“拧发条鸟的编年史”。这种个体记忆与集体记忆的相互指涉,共同建构了当代日本的战争记忆,揭示了隐匿于历史背后延续至今的极权暴力邪恶。然而在小说的叙述中,刻意选择的人物经历、中国人形象的符号化、对战争罪恶的虚无态度和以电脑游戏般解决方式对日本国民实施的精神“疗愈”都表明,对于战争记忆,作家并未超越民族主义的文化立场。

1997年新潮社出版的《奇鸟行状录》三部

海登·怀特认为历史话语主要有三个特征:以“过去的”存在作为自己的题材;产生于叙述;生产关于“过去的”知识的种种阐释。[3] 将《奇鸟行状录》放到这一理论框架中,我们发现,村上把历史的“素材”作为战争叙事的前提条件编织进了文本的表层结构。

尽管日本侵华战争已经过去了六十余年,战争记忆从口头讲述演化为文字记录,但因为在日本,战争责任问题一直没有得到认真解决,右翼团体又一再否定侵略战争,所以有关民族与战争历史的复杂感情记忆仍萦绕在中日两国人民的心头。在《奇鸟行状录》完成的上世纪90年代,自身国家历史与身份认同之间的巨大裂缝使得战争和战后问题一再成为日本思想文化界的中心话题,甚至引发了“记忆的内战”:

“南京大屠杀”、“随军慰安妇强制卖淫”这类事件是否属实,原本就有异议。但被视为“国民史书”的历史教科书对这些事件一笔带过,就引起了更为激烈的争论。围绕着在国家这一“共同体”层面上应记忆的史实,以及围绕着对这种特定历史记忆的抹杀,日本言论界展开了一场“内战”。[4]

在如何面对和认识日本对亚洲其他民族犯下罪行的争论中,村上春树依据历史文献以“历史小说式的”创作参与了进来。村上在《奇鸟行状录》第一部的最后列出了参考文献,有最早的昭和17年的《诺门坎美谈录》(满洲株式会社,1942)以及《诺门坎空战记苏军将领回忆录》(弘文堂,1964)、《诺门坎战记》(新往来人物社,1974)和《诺门坎上下——草原中的日苏战争》(朝日新闻社,1989)等等。1994年6月,村上在一、二部发行之际,还到中国东北和蒙古边境实地考察了诺门坎战役的发生地,创作了随笔《诺门坎的钢铁墓场》。

凸显于村上《奇鸟行状录》文本层面的历史事件是诺门坎战役和新京(今长春)动物园虐杀动物事件。诺门坎战役,又称哈拉哈河战役,是1939年春夏之交由日军挑起的“满”蒙边境战争。战斗中日军主要以步兵“肉弹敢死队”的方式实施夜间袭击,但他们根本无力与机械化的苏军抗衡,伤亡惨重,因此这次战役被日本陆军省称作“日本陆军成军以来首次惨败”。

1939年的诺门坎战役 日本人面对的是机械化装备的苏军

战斗中日军主要以步兵“肉弹敢死队”的方式实施夜间袭击,但他们根本无力与机械化的苏军抗衡,伤亡惨重,因此这次战役被日本陆军省称作“日本陆军成军以来首次惨败”。诺门坎战役迫使日军改变了对苏开战的战略目标,转而南侵东南亚。尽管小说并没有正面描写诺门坎战役,“间宫中尉的长话”也完全是作家的虚构,但正如川村凑所言:

战前军国美谈[5]中为数众多的一种便是将舞台设定在满洲和苏联的边境地带,(主人公)化妆成民间人士从事谍报和秘密活动,那个《横川二勇士的殉难》就与“间宫中尉的长话”多有重合。……(这一部分)可以被认为是对传承下来的军国美谈残存记忆的再创作。[6]

在空旷的草原,因无显著地标极易迷失方向,日军在作战地区建立了各种供判别方位距离用的标志。小说中的间宫中尉从事地图地志工作,军方派他追随特工山本在满蒙边界从事秘密活动,这些都符合历史事实。

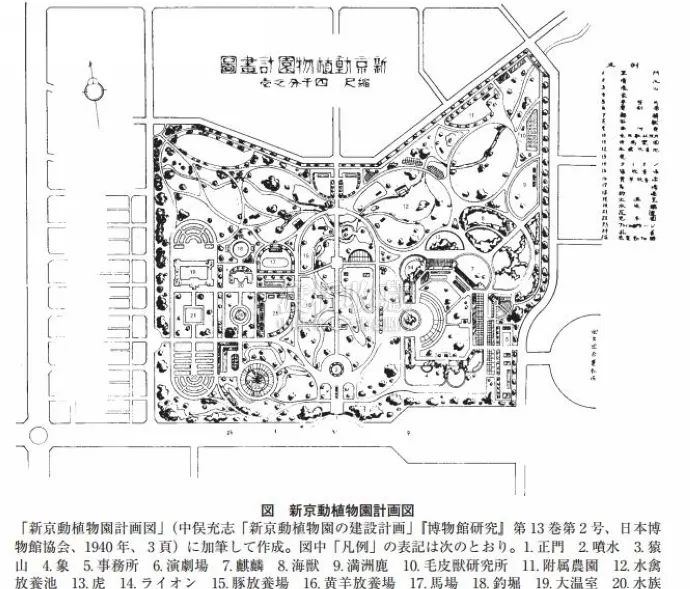

第三部中“袭击动物园(或不得要领的杀戮)”和“拧发条鸟年代记(或第二次不得要领的杀戮)”的故事时间为1945年的8月。据记载,伪满洲国的新京动植物公园1940年10月11日完工,动物园里并没有“袭击动物园”一节中列举的那么多猛兽。日本在战败之际确实对园内猛兽实施了杀害,但不是村上小说设定的枪杀,而是药杀。[7] 之后间宫中尉的长信又给我们呈现了1945年至1949年日军战俘在西伯利亚战俘营里的悲惨境遇。因此冈田亨说,

我由于这块痣和肉桂的外祖父[肉豆蔻的父亲]联系在一起。肉桂的外祖父同间宫中尉因新京那座城市联系在一起。满蒙边境的特殊任务将间宫中尉和占卜师本田先生联系在一起。我和久美子通过绵谷升家介绍而同本田先生相识。而我和间宫中尉因井底联系在一起。间宫中尉的井在蒙古,我的井在这座住宅的院内。这里曾有中国派遣军的指挥官住过。这一切连成一个圆圈,位于圆圈中央的是战前的满洲,是中国大陆,是一九三九年的诺门坎战役。[8]

由此一来,小说依据事件发生的年代顺序,以明晰具体的历史事件,极其象征性地设定了一条关于小说人物间宫的自1937年到1945年战败前、战败被俘、直至1949年回国的编年史线索,这一设定至少起到了唤醒读者历史记忆的作用。

伪满时期 新京动植物园规划图

对于历史话语而言,叙述方式至关重要。所以《奇鸟行状录》的价值不在于潜藏着怎样的历史素材,而在于作家通过精心选择的叙述方式建构了怎样的历史认识,而这种历史认识又与日本近现代以来的文化语境有着怎样的内在关联。

首先,小说人物身份、经历的选定透射出浓重的受害者意识。间宫中尉虽是军官,却从未真正参战,也没有杀过人,也就是说他没有沾染过中国人的鲜血。当他失去了左臂和12年的宝贵光阴回到日本时,他的父亲和妹妹死于原子弹,母亲也于1947年伤心过度而病逝。他的未婚妻早已与他人结婚生子,留他一人过着空壳般生不如死的余生。作为侵略者成员,间宫本应在逻辑上有赎罪的意识,但从殖民地回国发现失去一切的那种感受,压过了罪恶感,并随着时间的流逝演变成一种受害者意识。肉豆蔻记忆中的“潜水艇”具有同样的作用:当一船妇孺被置于美军潜水艇的大炮炮口之下,死神在人们头顶盘旋时,受害者意识无疑再次得到了强化。村上曾指出,

日本最根本的问题就是战争结束后没能把那种压倒式的暴力相对化,好像大家都成了受害者,大家都用一种“这样的错误决不能犯第二次”的非常暧昧的措辞置换了战争暴力,谁也没为暴力的装置负责任。[9]

村上在此似乎表明日本要为战争负上责任,但小说文本中的设定以及我们读者在实际阅读中的感受却显然与作者的创作意图存在着巨大的差距。日本战败后的反战与和平主义主要建立在“受害者意识”之上,村上在潜意识层面也许同样无法摆脱日本国民的这一共通意识。

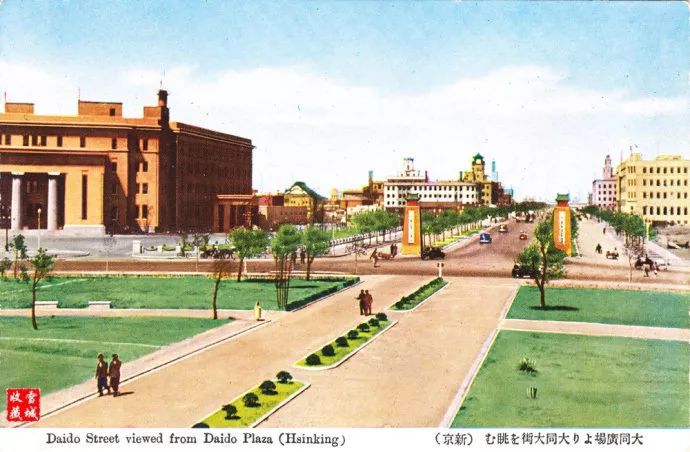

其次,叙事空间“满洲”的设定也映射着日本对中国及中国人固有的社会集体想象。在间宫中尉看来,1937年、1938年的“满洲”新京虽算不上大城市,但富有异国情调,还可以尽情寻欢作乐。与间宫半强制性入伍不同,兽医作为知识分子,是在“大东亚共荣圈”的蛊惑下自愿来到“新大陆”施展身手的。兽医一家在“满洲”的生活悠游自在,即使在崩溃前夕,“满洲国”食品供应仍然十分丰富。在“兽医的故事”里首次有“中国人”登场。动物被枪杀后,几个中国杂役请求由他们处理动物的尸体,因为动物的毛皮和肉“能值几个好钱”。遭到拒绝后,中国人按要求运走动物尸体,期间几乎没有开口,表情也丝毫没变。兽医想,“那几个中国人或许感到遗憾,毕竟大象的死可使他们得到大量的肉和象牙”,他在脑海里还推演出中国人怎样给这些动物剥皮卸肉的场景(与前文蒙古军对山本的“剥皮”形成呼应)。第二天两个十三四岁黑黑瘦瘦、“眼睛像动物一般亮闪闪的”中国男孩过来帮忙,兽医问两个人的名字,两人未答,仿佛听不见,毫无表情。失语、愚昧、贪财,这就是兽医眼中的中国人。他对虐杀中国人的质疑也仅仅是为何要采用这样的杀人方式而已。兽医从未把中国人看成是与自己同等的人,这种态度真实地表现了战时普通日本人对中国人的轻蔑感。小说中间宫中尉对“满蒙”大地景色的感慨以及兽医对中国人的观感,与近代以来日本作家的战地报道和游记[10]将中国人符号化的论调基本一致。不容我们忽视的是,这种感觉作为一种潜在的意识,“不仅支撑了当年那场残酷的战争,而且也是构成当今中日之间鸿沟的一个难于被人揭示的内在构造。”[11]

描绘伪满新京景色的日本明信片

在赤坂肉豆蔻对“满洲”的记忆中,真实与想象的界限难以分清。她在新京动物园里度过了美好快乐的童年,只要想起新京动物园,她就会具备“某种特殊的能力”,并实现对某些人的疗愈。她的“浪漫”记忆将“满洲”定位为“永远的故乡和亲切的家园”,这与战时出现的“满洲浪漫派”[12]文学所体现的情感不无相通之处。

不仅如此,村上在叙述层面通过概略叙述与场景叙述的交替使用营造出虚无的历史感。作家对构成个人记忆的时间框架的重大历史事件,如“满洲国”的建立、诺门坎战役等等,只是顺便提及,或者只是在叙述过程中稍加暗示。而对间宫中尉等人间谍行动败露后山本被蒙古军“剥皮”以及日本士兵用棒球棒虐杀中国人则做了详尽的场景展示。“剥皮”场景之后,间宫中尉被扔入枯井中,这时间宫更着意向冈田亨及读者们传达他在井中受到神启般光之洪流的照射,自己的生命体在光照中全部化为灰烬,自己也变成了与此前截然不同的人,他最后回望自己的人生反复强调“真像是一场梦”。而“虐杀中国人”的同时,如电影镜头般瞬间不断“预叙着”作为虐杀者的日本士兵的此后种种凄惨死法的画面,两种画面不断叠放在一起。这样,下令者、执行命令的军官、杀人的士兵、被杀的中国人以及目击者兽医,统统被卷入宿命的巨大力量之中。冈田亨在读了肉桂撰写的故事之后感慨道:

在那里,一如兽医自始至终感觉的那样,所谓人的自由意志等等是无能为力的。他们像被上紧背部发条而置于桌面的偶人,只能从事别无选择余地的行为,只能朝别无选择余地的方向前进。[13]

而“事实未必真实,真实的未必是事实”这种看似辩证的说法更是强化了人生的虚无与无奈。

因此评论家羽鸟彻哉认为,村上对此

以从容不迫的笔致进行了细致的描写,成为作品中最具冲击力(甚至有点过)的地方,但是这样的描写并未与批判战争的观点直接关联。直接关联的是生存的荒谬、人生的无意义。在这种感觉中,人丧失了生存的积极性,生发的唯有空虚,并最终变成了只是在某种神秘的非现实世界的游戏似的东西。[14]

值得注意的是,面对历史,这种无能为力感是战争亲历者间宫中尉、兽医乃至冈田亨、肉桂等战后几代日本人的共同感受。这种虚无的历史感某种程度上消泯了人们对侵略战争的反思。

村上春树参加巴黎读者见面会

村上在旅居美国期间创作了这部小说,他在美国反思日本这个岛国,以美国为镜对其自身文化的来历、形成过程以及特点、发展趋势等作出认真的思考,形成了对自身文化存在的自觉和对自我的新的理解:“日本看上去像是翻卷着暴力漩涡的莫名其妙的国家”,是“空虚的中心”[15], 这是小说的主旨,也是作家备受赞誉的地方。然而,如果我们细读文本,就会发现村上对充满邪恶和暴力的日本战争历史的感知和诠释完全是以日本“内侧”的自我为出发点,这种追问似乎与他者、尤其是东亚他者无关,并将战争具体野蛮的“恶”抽象化,在虚拟空间以游戏化的暴力方式铲除了“恶”,从而某种程度上实现了对某些日本人战争创伤的心理“疗愈”。

村上谈到自己对诺门坎战役的兴趣时说,“那大概是因为,在某种意义上那场战争的始末‘实在太日本式、太日本人式’了”,几乎没有人对无数士兵在“日本这个封闭组织中被作为无名消耗品”谋杀掉负责任,甚至吸取教训都无从谈起。即使战后的今天,

我无论如何也无法从我们至今仍在许多社会层面正作为无名消耗品被和平地悄然抹杀这一疑问中彻底挣脱出来。我们相信自己作为人的基本权利在日本这个和平的“民主国家”中得到了保证。但的确如此吗?掀开表面的面纱,其中一脉相承呼吸和跳动着的难道不是仍与过去相同的那个被封闭的国家组织或其理念吗?[16]

村上对战争罪恶的质问无疑是深刻和尖锐的,同时我们也应清醒地意识到他对战争的反思始终是自我检视的,是从“日本人”的视角来思考自身体制的某种劣根性。

小说中执行杀死中国人命令的中尉说:“我们已经杀了很多很多中国人,再增加尸体数量也没什么意义。但命令总是命令。我作为军人,什么样的命令都必须服从。就像杀虎杀豹一样,今天必须把这伙人杀死。”[17] 服从是任何军队必须遵守的基本原则,可村上却告诉我们伴随着暴力的日本式绝对服从是怎么回事,日本士兵在战争中的兽行,不过是这种绝对服从的内在结构的一个外化而已。但是,问题其实不仅仅局限于战争,天皇制今天虽改头换面,却仍是日本社会不可忽视的基本结构方式。村上在“数羊,位于圆圈中央的”这一章介绍说,绵谷升的伯父在战争期间是陆军参谋本部的技术官僚,曾参与将“满洲国”建成对苏作战的兵站基地的计划,并与曾经策划“九一八”事变并在建立“满洲国”中起到重要作用的陆军中将石原莞尔有过亲密交往。更为关键的是,战后经过短暂的隐居,绵谷升的伯父步入政界,作为保守党人出任过两期参议院议员,之后又担任过众议院议员,到了八十年代中期,他的政治地盘由绵谷升承袭下来。绵谷升这种进入政界的方式正是自民党很多政治家所走的路径,如安倍晋三等人都是继承了父辈或祖父辈的选举地盘而在政坛崭露头角的,他们在政治立场上自然与自己的先辈具有同一性。所以绵谷升“所牵引的东西,注定是充满暴力和血腥的,而且同历史深处最为阴暗的部分直接相连,结果损害以至毁掉了很多人”。[18] 日本政界的世袭制也提醒我们,“历史最为阴暗的部分”离今天的世界并不遥远,引起战争的那些基本要素至今仍然没有被完全消除。

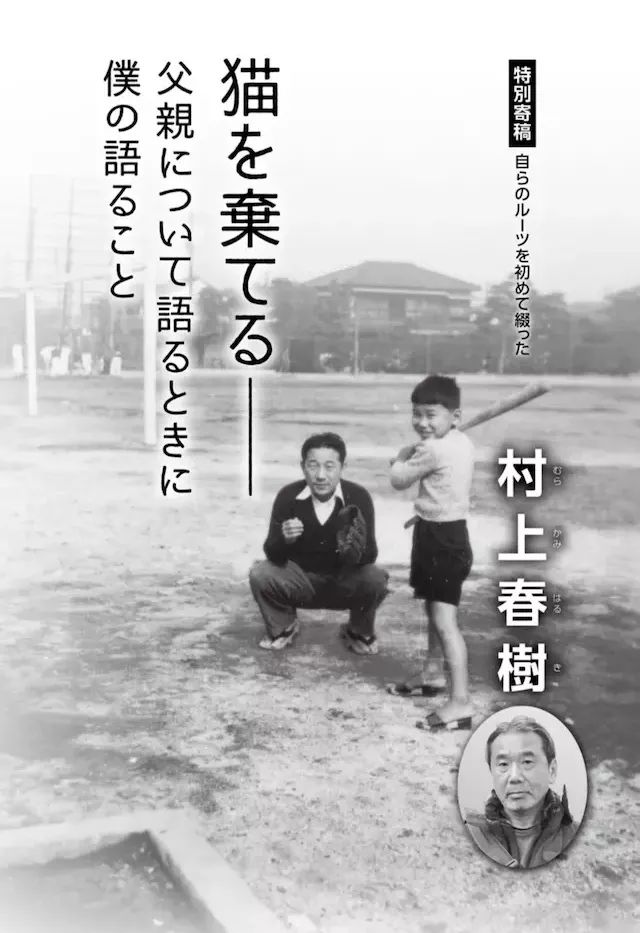

村上春树发表的《弃猫——提起父亲时我要讲的事》

参加过侵华战争的村上千秋一直被村上春树视为“精神创伤”的来源,他试图通过了解父亲反思历史

林少华先生在《作为斗士的村上春树》中指出,“村上和大江健三郎都对日本过去以军国主义这一形式表现出来的极权主义造成的暴力与邪恶,尤其是对那场侵略战争采取了批判战斗的姿态。”并举例说明:大江曾说:“日本曾侵略过中国,给中国人民带来了人员和物资方面的巨大牺牲。战后,日本国及日本人清偿了这一切吗?(略)我的答案是否定的。”村上在访谈中也说:

战争期间,长官叫杀俘虏是不能说No的,对吧?日本人在战争中干了这种事情。而日本人对此事的真正的自省之念,我认为还没有出现。[19]

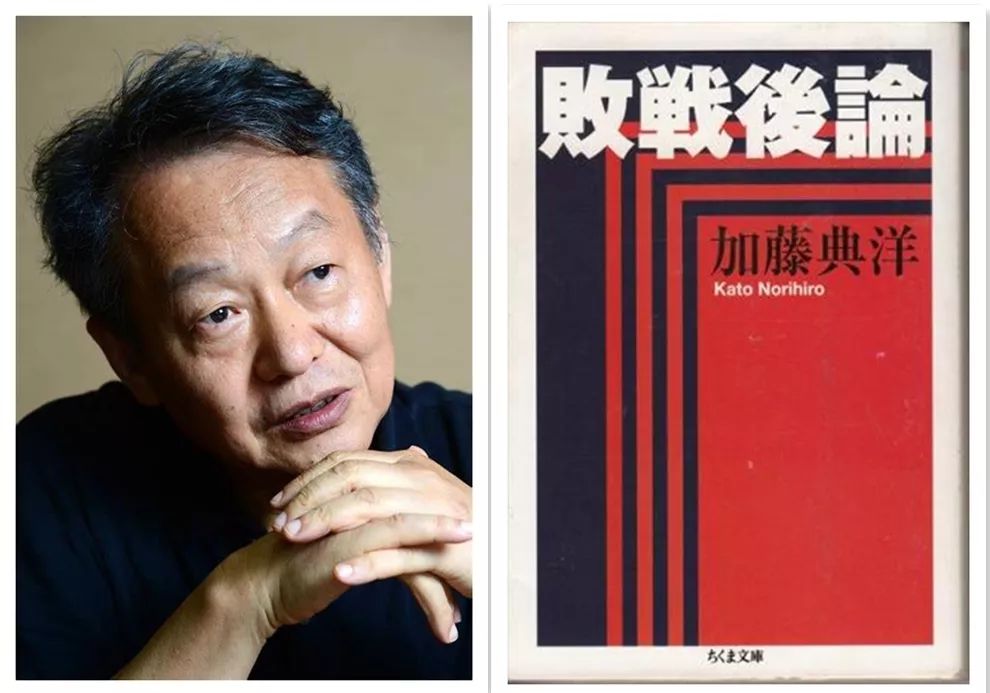

但如果我们细细品味,就会发现这两段话的出发点截然不同:大江谈的是日本对受害国的战后责任问题,而村上的视点始终是“日本”这一侧的,仍然是从日本式的极权暴力下的绝对服从出发的。而从村上的历次发言看,他也从未像大江那样坦言日本对中国等东亚国家的战后责任。由此我们作为中国读者很难认为他的视线从日本转向了东亚其他国家,应该说村上是从“我们日本人”这一本国历史观的基础上追究历史的渊源,进而认为日本人只有在对自身国家历史的自省中才能建构自我身份的连续性。在这里,虽然我们不能将村上对战争的认知等同于主张“败战后论”的加藤典洋[20],但应该说村上还是受到了意识形态之类的权力话语的影响,至少我们能感受到他对亚洲其他民族受害者的态度是暧昧的。

加藤典洋和他的《败战后论》

当村上继续探索战争罪恶的根源时,他将间宫中尉和兽医所经历的暴力事件脱离了历史事件本身,而纠缠于虐杀的方式,这不期然间将历史上的成吉思汗和日本侵略战争的罪恶并置在同一个层面上,视为同一性的本源的恶。从人类本体意义的层面对“恶”进行哲学探讨固然深刻而必要,但“作为每个历史事件,它们有相似之处也有很多不同之处,不可能都放在一起;作为问题也有先后顺序”。[21] 间宫中尉就一厢情愿地认为,蒙古人“较之俄国人,他们似乎对同是亚洲的日本人更怀有好感”[22],而他的西伯利亚战俘营的经历显然把法西斯造成的历史灾难记到前苏联的账上了。这是在一种非历史的思维前提下,以抽象的恶,以静止的态度来看待流动着的现代世界,回避了日本的具体时代课题。其潜台词是,既然都来源于“原罪”,就没有必要单单追究日军的责任了。从这点出发,村上将战争“作为一般人的宿命思考战争的悲剧”。[23] 这与日本二十世纪九十年代以来盛行的历史修正主义有着内在的逻辑一致性。

河合隼雄这样描述日本读者阅读《奇鸟行状录》后的感受:“很多年轻人都说因为第三部的出版总算松了一口气,有得救了的感觉。”[24] 风丸良彦则更为具体地阐明了“被解救”的原因:

一方面《奇鸟行状录》的文本通过发掘唤醒“个体”的操作,言说了与“历史”对峙的不可避免性,将不被讲述出来的“历史”的多样与不让讲述出来的“权力”(暴力)的存在毫无遗漏地展现在读者面前;但另一方面,由于以暴力释放了从那些阴沟里产生的“焦虑”,“我”以及作为“我”的投影的背负着这个国家历史的我们也被治愈了。[25]

这究其实质就是背负着战争负担的日本人通过阅读村上文学在某种意义上实现了精神减负。

面对战争历史给日本人带来的精神重负和焦虑,村上在回溯历史面对现实的同时再次走向他独特的“自闭”的世界——井。在井底,“拧发条鸟的编年史”是否真实反而显得不重要了,关键是以“拧发条鸟”名义开启了冈田亨的超现实空间冒险。冈田亨进入井底,跨越时空,穿越井壁,通过种种险恶关卡,潜入自己“内侧”的深处,抵达邪恶中心,在那里与绵谷升决一死战,以暴力的形式用棒球棒最终击杀了绵谷升,成为恶魔终结者。

村上春树对于井的意象有别样的喜爱

井也成为了连接现实世界与精神世界的通道

对于习惯了电脑游戏的年轻一代而言,这是文字描写的精彩闯关游戏。在游戏的内部,作为游戏的主体必须放弃自我的独立性以适应游戏规则,并因为全身心的放弃而获得一种自由和轻松。村上文学的特色之一便是需要读者在阅读中的积极参与,所谓积极参与就是放弃自我进入村上的“游戏世界”,而如果读者不是对文本具有足够警觉的话,在同化式阅读中自然而然就会沉迷于游戏的自足世界,消弭了自我判断的主体意识,在忘我的娱乐游戏中疗愈自己因战争记忆所造成的心理创伤。村上这种一贯游戏式的、将真实的历史虚拟化的解决方式被很多日本评论家所批评。如莲实重彦认为村上的这种战争叙事完全是想象界的,因此“历史在这里一再缺席”[26];川村凑则指出其实质“无非是将现实中的‘恶’作为意识中的‘恶’的存在罢了”,“以唯心论加以解决的方式,确实是将外部现实的‘恶’视而不见。从那种现实中转移视线,不过是箱庭疗法[27]的适应法(治疗法)而已。”[28] 1970年前后是日本社会的转型期,是对理想完全失望之后“由理想阶段向虚构阶段的转换”[29],村上的这种退到“自己之内”的文学叙事正是这种“虚构时代”的特征。

冈田亨只在想象界中杀死了绵谷升,小说中真正承担责任的是久美子,为冈田亨寻找安心之所的是笠原May。尽管小说主人公已是而立之年,联系村上的系列作品,我们会发现其主人公成长为真正的男子汉并承担起自己的责任恐怕还有待时日。我们要质疑的是,笠原May的鸭子人世界能够承担起历史的重任吗?如此游戏般地简单解决掉绵谷升,作为一种文学的解决方式自然可以,可是对于力图疗愈日本人精神创伤的村上,这种“超现实”的方式能够促使人们对战争进行真正的反省吗?能真正消除战争的“恶”吗?村上这种解决方式与奥姆真理教其实有着内在相似性,如大塚英志所说:

《奇鸟行状录》是面对历史力图使身心恢复健康的物语,但其中缺乏必要程序就被匆忙叙述的历史,无非是对奥姆教式的想要拯救的重复。[30]

批评家大塚英志

村上对战争如此叙事绝非偶然,而是历史的必然。“围绕历史认识而展开的斗争,成了二十世纪九十年代日本最前沿的政治性课题。而且,这件事也体现了战败后该国的精神结构。”[31] 可以说,村上在创作中不仅以寓言的方式呈现了战后日本人的精神结构,而且自觉地承担了日本战后精神史的善后工作。这也表明,村上的创作绝不仅仅是文学,而是参与了历史本身的创造,成为了历史的一部分。

然而,令我们深思的是,村上尽管表现出重构历史、阐释历史的愿望,但历史在他的文本中也仅仅是建构自我的中介桥梁而已,特别是在自我反思上他并不是历史的,他对战争的记忆与回顾并未构建出一种批判性的历史意识。相反,战争叙事中传达出来的对战争本质的认知、对中国人的套话塑造、模糊战争中加害者和受害者的界限等等,在某种程度疗愈日本国民内心的同时,却让中国读者感到这样的历史叙事显然与否认或掩盖侵略战争事实的言论具有某种内在的同构性。因此,将村上春树塑造成所谓的东亚“斗士”显然与其文本实际存在着距离,而这个距离本身,是正中村上下怀,还是村上的有意自省与无意呈现的事与愿违由此村上战争叙事的复杂性与悖谬性再次向我们揭示了中日对话的艰难和中日两国知识界在文化交流中各自的误区。

[1]参见林少华《作为斗士的村上春树——村上文学中被东亚忽视的东亚视角》,载《外国文学评论》2009年第1期,第118页。该文亦被译成日文收录在藤井省三編『アジアが読む村上春樹』,東京:若草書房,2009年。

[2]村上春树《奇鸟行状录》,林少华译,上海译文出版社,2006年,第328页。

[3]参见王先霈、王又平主编《文学批评术语词典》,上海文艺出版社,1999年,第630-640页。

[4]鹿島徹『可能性としての歴史』,東京:岩波書店,2006年,第252-253页。

[5]美谈:令听者不觉钦佩的出色故事,明治时期常用来作为文学作品的名称,如矢野龙溪的《经国美谈》是日本文学史上第一部真正意义的政治小说。鼓吹军国主义意识形态的故事集被称为军国美谈,《横川二勇士的殉难》就是日俄战争期间较为有名的军国美谈故事。

[6]参见川村凑『村上春樹をどう読むか』,東京:作品社,2006年,第99页。

[7]参见川村凑『村上春樹をどう読むか』,第95页。

[8]村上春树《奇鸟行状录》,林少华译,第546页。

[9]村上春樹、河合隼雄『河合隼雄との対話.村上春樹全作品1990-2000(7)』,東京:講談社,2003年,第356页。

[10]如1908年国木田独步《爱弟通信》、1909年夏目漱石《满韩处处》中对中国人和中国景色的描写。

[11]孙歌《中日传媒中的战争记忆》,见贺照田主编《东亚现代性的曲折与展开》,吉林人民出版社,2002年,第391页。

[12]如以长谷健《绽放的少年群》、赤木由子《两个国家的故事第一部 柳絮纷飞的国度》、石森延男《绽放的少年群》等代表的“满洲”儿童文学。

[13]村上春树《奇鸟行状录》,林少华译,第579页。

[14]羽鳥徹哉『「ねじまき鳥クロニクル」の分析——超能力の现代の意味』,载『国文学村上春樹予知する文学』,学燈社1995年3月号,第69页。本文得益于羽鸟彻哉先生的此文。

[15]铃村和成、沼野充義『「ねじ写作まき鳥」は何処へ飛ぶか』,载『文学界』1995年10月号,第106、110页。

[16]村上春樹『辺境 近境(文庫本)』,東京:新潮社,2000年,第168-169页。

[17]村上春树《奇鸟行状录》,林少华译,第573页。

[18]村上春树《奇鸟行状录》,林少华译,第641页。

[19]林少华《作为斗士的村上春树》,第118页。

[20]加藤典洋,日本文艺评论家,1997年发表著作《败战后论》。主要观点是:承认日本的侵略责任,但认为由于战败,战后日本人陷入“人格分裂”,为了接受日本的战后责任,最先应克服这种人格分裂,要“从内部打开”,首先建立“我们日本人”这个国民主体,为此要先哀悼日本的三百万死者,然后再哀悼亚洲的两千万死者。高桥哲哉等学者认为加藤的“败战后论”体现了二十世纪九十年代以来日本的一种新民族主义观。

[21]高桥哲哉《战后责任论》,徐曼译,社会科学文献出版社,2008年,第150页。

[22]村上春树《奇鸟行状录》,林少华译,第154页。

[23]转引自高桥哲哉《战后责任论》,徐曼译,第149页。

[24]村上春樹、河合隼雄『河合隼雄との対話.村上春樹全作品1990-2000(7)』,第279页。

[25]風丸良彦:『「もどかしさ」という凶器——「ねじまき鳥クロニクル」の「僕」と村上春樹の現在』,收入栗坪良樹柘植光彦編『村上春樹スタディ-ズ』04,東京:若草書房,1999年,第84页。

[26]蓮実重彦『文芸時評』,载『朝日新聞』,1996年8月29日(夕刊)。

[27]箱庭疗法,又称沙盘疗法或沙箱疗法,是瑞士精神分析学家考尔夫发明的一种心理治疗方法。在“自由和保护的空间”的气氛中,让游戏者在装有沙子的箱子中用水和各种沙具自由制作各种意象。一个系列的沙盘意象,反映了游戏者内心深处意识和无意识之间的沟通与对话,由此实施治疗,促成身心健康发展与完善。河合隼雄将这一技法介绍到日本,使箱庭疗法在日本成为心理治疗的主流之一。在《与河合隼雄的对话》一书中村上春树和河合隼雄就这一心理疗法与文学创作中所表现出的精神疗愈作用的相似性展开了深入的交流。

[28]川村凑『村上春樹をどう読むか』,第25页。

]29]参见大澤真幸『虚構の時代の果——オウムと世界最終戦争』,东京:筑摩書房,1996年,第40页。

[30]大塚英志『「ぼく」と国家とねじまき鳥の呪い』,收入木股知史編『日本文学研究論文集成46村上春樹』,東京:若草書房,1998年,第223页。

[31]小森阳一《天皇的语音放送》,陈多友译,生活·读书·新知三联书店,2004年,第8页。

全文完

原载于《外国文学评论》2010年第1期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注