诗歌何为 ——谢默斯·希尼的诗歌功用观

编者按

鉴于诗歌在当代生活中的边缘化和北爱紧张的社会政治环境,爱尔兰诗人谢默斯·希尼把对诗歌功用的思考作为他的诗论的主要内容,主张诗歌是一种信念,诗人必须帮助社会建立起对诗歌的信心。在诗歌的功用方面,悉尼更强调诗歌的介入和救赎力量,而不是唯美主义的自足自律:对于诗人,诗歌具有自我挑战和升华的功能;对于社会,诗歌可以通过批判或见证,纠正错误,维持平衡;对于人类个体,诗歌既是存活的工具,又能扩大认识和表述的范围,使头脑和心灵获得解放。诗歌由于其特殊的朦胧性和音乐性,比科学和理性能更有效地发挥这些功用,成为重要的社会力量。

作者简介

戴从容,女,文学博士,复旦大学中文系副教授。

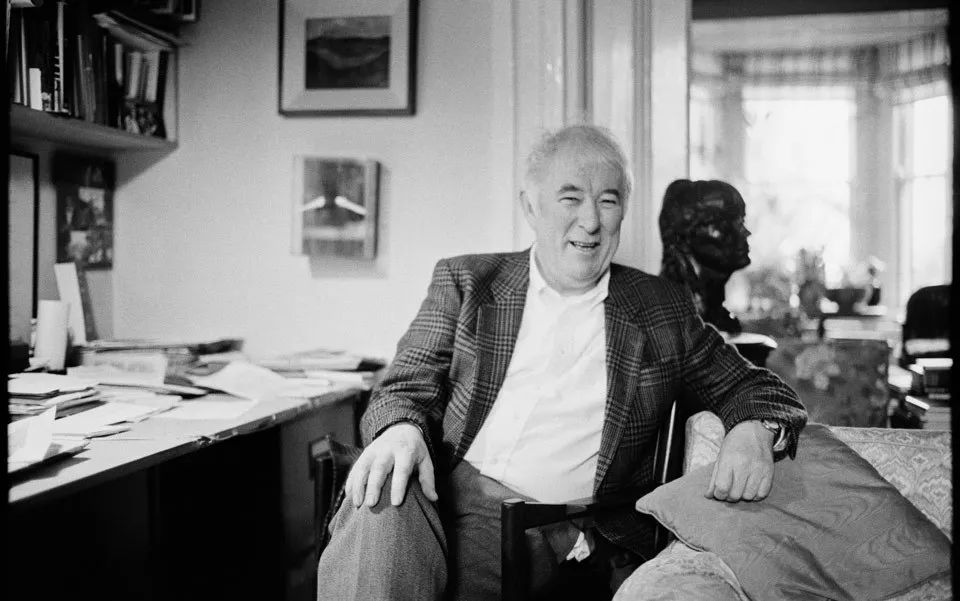

谢默斯·希尼(Seamus Heaney,1939—2013)

爱尔兰诗人谢默斯·希尼获得诺贝尔文学奖,除了因为他创作的“从日常生活中提炼出神奇的想象”[1]的诗歌外,他在哈佛等欧美大学所做的一次次诗歌讲座也为奠定他的声望起了重要作用。这些结集出版的诗论,除了第一本《全神贯注》(1980 ) 仍有献身诗歌的理想主义情绪外,接下来的《舌头的统辖》(1988) 、《写作的位置》(1989) 、《诗歌的纠正》(1995) 都反复谈论着同一个主题:诗歌何为?[2] 这既与希尼早年生活的北爱尔兰紧张的社会政治环境有关,也与诗歌在当代的边缘化处境有关。二十世纪后期北爱激烈的宗教和政治冲突,使得每个北爱诗人都面临着现实责任的巨大压力。[3] 在这种情况下,如果不想把诗歌变成政治的传声筒,诗人就必须承受天下忧而己乐的负罪感。1972年的一天,希尼和朋友去录制诗歌,恰逢贝尔法斯特天主教徒和新教徒之间爆发武装冲突,在周围沉重的气氛中,希尼最终放弃了录音。同年他移居爱尔兰。这件事对希尼触动很大,直至发展为在《舌头的统辖》中用众多诗人的例子来证明诗歌有能力在政治社会中干预社会,甚至建立“流亡政府”。[4] 不过,让希尼把对诗歌功效的思考视为当务之急的,还有一个更普遍的原因,那就是诗歌在当代生活中的边缘化,因此六十年代后期在女王大学教书时,他就已经把“说服学生诗歌的力量和现实性”视为自己“职责的一部分”(G,ⅹⅲ) 。事实上,希尼的这些诗论不仅有助于说服学生,而且有助于帮助整个当代社会认真思考诗歌的价值和力量。

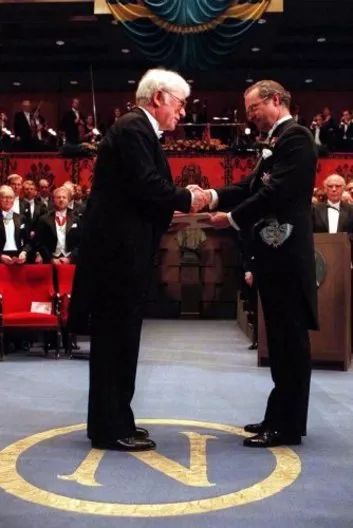

1995年,希尼从瑞典国王卡尔·古斯塔夫手中领取诺贝尔奖

希尼数十年来反复谈论诗歌的功用,一方面显示出这一问题的迫切性,另一方面也包含着希尼对当代诗歌命运的一个重要看法,那就是对诗歌的信心也是一种信念,诗人有必要帮助世人树立起对诗歌的力量的信心。

虽然生活在20 世纪,希尼对诗歌的看法却不无“超验”[5]的色彩。这一点突出体现在他的《卜水者》一诗中。该诗描写一位卜水者,榛木杈只有在他的手里才会指出水源,旁观者好奇地接过,榛木杈却毫无动静。[6] 对持唯物主义信念的读者来说,这首诗并没有多大感染力,但是希尼描述这个超验事件时所用的无可置疑的语气却非常引人注目。此外如《四扭编组》、《求雨棒》等诗歌以及《进入文字的情感》、《舌头的统辖》、《吟诵奥登》等诗论,都表明希尼真心相信诗人拥有类似的精神魔力。在《进入文字的情感》中,希尼用《卜水者》证明这种魔力可以使诗人超越普通的认知限度,进入那深深隐藏着的世界(G,47-48),使诗歌成为

一种变革的或救赎的力量,不仅表达日常的、世俗的现实,而且也表达着所谓缺乏神性的世界里精神的和神圣的东西。[7]

这种魔力,古希腊人名之“灵感”,超现实主义者称为“无意识”,而在爱尔兰这一受现代工业文明影响相对微弱的文化土壤中,艺术的超验力量更被不少诗人真心地接受下来。通灵术和神秘主义是叶芝追求的又一事业;乔伊斯认为自己的作品能够预言未来;希尼同样声称自己“充满了预见”。[8] 这些在深受唯物主义影响的中国读者看来可能近乎故弄玄虚的东西,对这些爱尔兰诗人来说却与科学一样切实可信,而且他们的这种信心已经类似于信念。如果我们能够跳出唯物主义的视野,承认精神因素在社会发展中所起的作用,那么我们就可以理解,尤其在诗歌这样的领域,信念是一种不可否认也不应忽视的力量。希尼曾说“我觉得我们已经越来越认识到……某种信念,某种仪式的深层价值”。[9]

追求通灵术和神秘主义的叶芝(William Butler Yeats,1865—1939),他对希尼影响深远

当然,如果看不到超验信念在二十世纪后半叶已经被很多人抛弃,希尼的思考就太轻率了。事实上,希尼自己对神的存在也持怀疑的态度,至少不相信天主教的死后世界。有的评论者就认为希尼在《苦路岛》(1984) 中描绘了他丧失宗教信仰的过程。[10] 但是希尼并不希望走向无神论,甚至担心对天主教的怀疑会使自己完全失去信念和价值标准。[11] 美国诗歌评论家海伦·凡德勒认为,在《山楂灯》(1987) 中,希尼通过“否定的神学”(negative theology) 重新找回了自己的信仰。不过,由于这种神学否认正面表述神和神性的可能性,实际上希尼的信仰更接近爱尔兰传统中的神秘主义,用亨利·哈特的话说,“他的精神婚姻是想象与无意识的结合,而不是灵魂和基督的结合。” [12]

希尼之所以不肯放弃对超验力量的信心,甚至把这种信心“上升到信仰的程度”[13],是因为他深知信念对人的精神世界和现实生活的影响。希尼曾举了两位诗人的不同遭遇来说明树立起对诗歌的信念如何可以影响诗人和诗歌的命运。一个是英国诗人维尔福莱德·欧文(Wilfred Owen) 。希尼指出,欧文的诗歌是反对战争的,可是为了让他的诗歌获得反战的力量,他必须自己参加战争直至为战争献身。诗歌本身不足以赢得世人的信任,欧文必须借助“经验的权威性”,让“军人经历为他提供正当的理由”(G,ⅹⅴ) 。在这里,诗歌的现实力量是用生命换来的,诗歌本身在严酷的现实面前显得软弱无力。

但是希尼认为,诗人并非只有用生命换取诗歌的力量这一种选择,他在叶芝那里找到了另一条出路,即“宣扬和实践对艺术的信念,相信艺术的绝对必要和无罪”(G,100) 。叶芝当年面对的是爱尔兰民族独立斗争,现实压力不亚于欧文的世界大战和希尼的北爱冲突,但与欧文的献身和希尼的痛苦不同,叶芝通过向世人宣传和证明艺术的力量,说服世人想象所创造的精神世界有着“比社会常规所能提供的任何东西都更大的价值”(G,100),不但为自己的诗歌找到了听众和追随者,而且通过爱尔兰文艺复兴运动影响了爱尔兰人的思想和爱尔兰的历史。

童年的希尼成长于一个虔信天主教的农民家庭

对历史的解读使希尼认识到,诗歌的地位和效用并不是由社会决定的被动现实,相反,它需要诗人对自身的力量和权威的坚定信念,以及诗人在社会上的积极宣传和争取。正因此,希尼才认为有必要一次又一次地说服世人相信诗歌的力量,在这样做的时候,“每个诗人都必须提高他的声音”[14],让诗歌去影响世人,而不是默默地等待人们来寻找诗歌。这不仅是诗人的责任,也是诗歌立足社会的必要条件,因为“诗歌在文学艺术中的特殊地位来自读者乐于赋予它同样的功效和资源”(G,93) 。为了让诗歌在社会上产生影响,诗人不但要提高声音,甚至要把对诗歌的信心提升到“傲慢自负和坚信必胜”[15]的程度。如果诗人自己对诗歌的权威和作用都感到茫然、羞怯,甚至有负罪感,如果诗人被动地等待社会来寻找诗歌,那么要么诗人将为此付出“百倍的代价”(G,100) ,要么诗歌的声音将永远喑哑无力。

几十年里,随着对一个又一个诗人的分析,希尼也对诗歌的功用给出了一个又一个答案。有趣的是,这些答案并不相同,没有所谓的标准答案。是这些答案不能给希尼足够的信心,还是现实过于千变万化? 从希尼对诗歌在政治高压社会里的作用的描述中,可以找到答案的一些线索。希尼曾指出,在很多政治性阶段,比如世界大战、越南战争等,社会期待诗人做出与主流政治一致的反应:批评德国军人的残暴邪恶,赞扬出兵越南的正义性。但是希尼说,当社会普遍期待的是一种简单化的答案时,诗歌则“加入复杂性”(R,3) ,比如通过描写德国士兵与他人一样的内心世界,通过揭露越南战争的帝国主义霸权企图,让人们对看似简单的事情做出深入的思考。诗歌使问题复杂化,而不是简单化;以此类推,对于诗歌的功用,希尼的答案也不可能是简单划一的,否则无论最终答案是什么,诗歌都有可能变成政治态度的图示。

在《不倦的蹄音:西尔维亚·普拉斯》中,希尼把诗歌创作分为三个阶段:在第一个阶段,“诗歌创作本身就是它的目的和焦虑所在”(G,163);第二个阶段是诗歌的“社会联系和情感说服”(G,163) ,关注诗歌的社会功用;第三个阶段希尼称为“诗歌的洞见和诗歌的认知”(G,163) ,在这个阶段“世界的所有旋律和符号在他身上打上烙印;宇宙生机勃勃的运作在他身体深处回响”(G,163) 。虽然希尼对诗歌效用的阐述随着具体的分析对象而各不相同,但也可借用他的这一划分模式,来对他的诗歌功效观做一整体把握。

Cindy Song创作的西尔维亚艺术肖像,西尔维亚以其疯狂、迷幻、忧郁的激情闻名于世,她于31岁时自杀

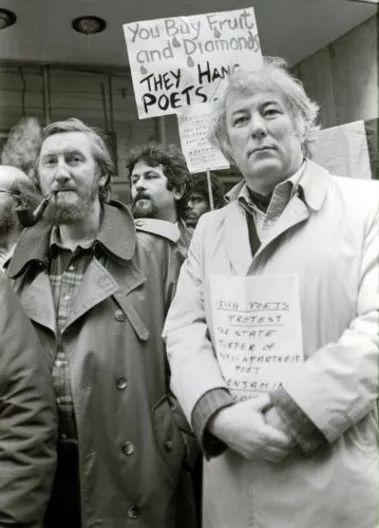

希尼曾借用叶芝的话说:“与我们自己争辩的是诗歌,与他人争辩的是修辞。”[16] 从这句话看,希尼似乎更把诗歌视为诗人自我升华的手段,而否认诗歌的公共效用。但事实上,希尼的诗论整体上强调诗歌对社会和人类的影响,而对传统诗论赋予诗歌的抒情言志等个体主观功能倒论述不多。[17] 希尼是一个有社会感的诗人,出版第一本诗集不久,就开始积极地在电台、电视和流行刊物上出现[18],成为极具公众影响力的人物;从文化传统来说,北爱的乌尔斯特文化突出显示出作为地方文化的爱尔兰传统和作为学校人文教育的英语传统的共同影响,希尼自己就长在爱尔兰传统的乡村,接受英语教育,并将很多英国诗人视为自己文学的根。在一次演讲中他明确指出,在北爱当作家就意味着“同时在两个地方”[19],而他自己的创作也是将个人的和爱尔兰的情感当做元音,将英语哺育的文学意识当做辅音[20],并认为只有这样才能充分概括他的生活。文化传统的双重性和这一双重文化的殖民与被殖民关系带来的身份危机,使得希尼无法安居于纯个人的世界[21],对他来说,对自我身份的思考与对整个民族处境的思考是分不开的,诗歌的个体性正包含在群体性之中。从社会环境来说,1968年北爱天主教徒与新教徒之间的暴力冲突升级,各种流血事件直到1994年才告结束,这25年也正是希尼创作最活跃的时期。从七十年代初开始,各类批评家和媒体都开始要求北爱诗人描写和正视冲突,希尼作为当时“贝尔法斯特团体”中最著名的诗人,“尤其容易受到这类敦促”。[22] 以上种种,都决定了希尼不可能、也从未把诗歌视为自我愉悦和情感抒发的工具,相反,诗歌正是他与社会和人类历史交流的媒介。

希尼手持象征着文明交汇与碰撞的萨顿胡(Sutton Hoo)头盔的复制品

“与我们自己争辩”一句表达的与其说是诗人离开社会的自说自话,不如说是通过与社会的沟通对自我进行质疑、挑战和超越。诗人自己创作的诗歌如何能对自己提出挑战?希尼的回答是,诗人创作时,即便选取的是身边的生活素材,也是向更隐秘的内心或更深层的文化的挖掘。希尼的诗集《通向黑暗之门》的标题正是对其诗歌的形象概括。在这部诗集中,诗人的目光从日常生活中的马厩、铁匠、浴女、泥沼出发,一步步将诗人带入生命的更迭和社会的变幻。另一个常被希尼用来描述自己诗歌创作的重要意象是“挖掘”。[23] 诗人挖掘时用的是自己的铁锹,挖出来的却是把诗人带进人类历史的“托兰人”。[24] 在这里,诗人正是通过与人类群体经验和外部世界的沟通和作用,既深化了对自我的理解,也超越了自我的局限,从而“超出第一人称单数的范围……达到自我之上的世界,也被这个世界触及”(G,149) 。因此,希尼虽然让诗人们向社会证明诗歌的意义,但对诗人自身来说,却正是诗歌把诗人带入更深或更广的历史、文化和世界。

在当代社会,如果一味标榜诗歌的自足自律,显然只能使诗歌更加边缘化。但必须指出的是,向社会说话并不等于向社会屈服。在希尼看来,“顺从重力,是最大的罪恶”(R,3) ,相反,诗歌正是去干预现实,纠正错误。不过这里的“纠正”并非传统的扶正锄恶的“诗歌正义”,在这方面希尼有一个非常巧妙的比喻,即把社会比喻为一架天平,社会中的各种力量使这架天平左右摇摆,而诗歌的作用就是在轻的那端加上分量,使天平保持“某种超验的平衡”(R,3) 。在这个问题上,希尼主要受法国哲学家西蒙娜·薇伊(Simone Weil) 的影响。

西蒙娜·薇依(Simone Weil,1909—1943)

薇伊认为上帝为了让每个造物保持自我或使自我增长,剥夺了自己那同善相融的必然性,以让位于另一种同善不相干、对善无动于衷的必然性,上帝的这一“退位”使得宇宙处于重力状态,而“惟有平衡才能消灭力量”[25],只要把平衡作为最终目的,即便加上的砝码是恶,人们也不会玷污自己。希尼抛弃了薇伊的基督教视角,但同样把社会视为各种力量相互竞争的场所。在这一斗争中,顺从有力的一方,或者顺从社会的压力,远比对抗这一压力容易得多。但诗歌的责任和作用在希尼看来却正是逆水行舟,与强势者和主导力量唱反调,在全世界痛斥德国法西斯的时候为德国士兵辩护,在西方舆论高呼消灭越共势力的时候揭露美国出兵背后的霸权企图。

如果强势一方代表着进步力量,诗歌同样应该做出肯定,但有趣的是,希尼从未赞颂甚至从未谈论过这样的诗歌。在希尼看来,无论社会主流和当权者以何种面目出现,诗歌永远是它的牛虻。如果联系希尼所说的诗歌的复杂化功能就会明白,诗歌的作用就是避免“意见一致这个保护伞”[26],避免社会只被一种声音所主宰。诗歌所由生的现实社会是复杂的,包含着众多的力量,一种声音和力量的专制显然会把其他可能性排斥在外,甚至牺牲弱小者。因此希尼提出,诗歌应该代表一种与复杂现实相对应的“包容广阔的意识”(R,8),帮助人们在所谓正义的力量中看到可能包含的压迫,在所谓邪恶的力量中看到可能有的人性,因为“艺术中的宽容和阐幽发微是诗人必须追求的,用以对抗公共生活中不断出现的不宽容”(G,ⅹⅹⅰ)。诗歌是“被瞥见的另一种可能性”(R,115),是把被掩盖了的东西揭示出来,而不是主流话语的传声筒。

这意味着诗人和诗歌将永远与边缘者和弱势群体甚至与那些被社会视为罪犯、恶棍、蠢人、变态者站在一起;也意味着诗人永远不会去分享胜利者的果实,即便诗歌曾在胜利者居于劣势时为它战斗。为权力和利益分配中的弱势群体说话相对容易,因为诗人可以戴上道德的桂冠;为被归入道德底线之下的群体说话需要勇气,因为诗人面临着被斥为丧失立场的危险;而永远与占统治地位的力量唱反调,则注定要付出现实的乃至生命的代价。

1985年希尼出现在一次反种族隔离示威中

在希尼推崇的这类诗人中,曼德尔施塔姆和维尔福莱德·欧文都付出了生命,不过两人的方式并不相同,代表了艺术纠正社会的两种不同方式。曼德尔施塔姆一开始也希望与当局相安无事,但最终不服从和反权威立场占了上风,让他写出了《斯大林讽刺诗》。在当时的社会环境下,更多诗人选择了沉默,但他却不肯放弃诗歌的“纠正”责任。这样做的时候,他知道等待自己的必然是死亡,他曾经说过,只有在苏联诗歌才得到尊重,因为它能给人带来杀身之祸。不过,从反面说,这也证明了诗歌在专制政权中的力量。正是因为知道诗歌不是可有可无、无足轻重的,曼德尔施塔姆才不肯放弃这一武器。

在诗歌与社会强力的斗争中,带有悲剧色彩的是诗歌常常需要通过生命的付出来获得分量和力量。如果维尔福莱德·欧文没有自己参战的经历,甚至没有牺牲在战场上,很难想象他的反战诗歌能有如此大的震撼力。与曼德尔施塔姆这类针砭社会的诗人不同,欧文属于“见证的诗人”(G,ⅹⅵ),他对社会的纠正主要通过作为证人,讲述自己看到而别人没有看到的真相,让诗歌记载自己“瞥见的另一种可能”(R,115) 。欧文的反战诗歌很少去辨别战争中的正义与不义,他是在人们只看到军旗和勇气的时候,把战场上的痛苦和绝望描述给人们。为了让社会相信自己的见证,诗人必须置身险境以证明自己的在场。希尼虽然号召诗人提高自己的声音,却从来不认为诗人是振臂一呼、应者云集的思想领袖,希尼也没有天真到相信诗歌本身能带来直接的变化,但是作为“能够批评和改变’重力的贪欲’这一假定前提”[27]的力量,作为牛虻和见证者,诗人的道路虽然孤独而艰辛,却具有“政治的价值”[28]和力量。

曼德尔施塔姆(左)和维尔福莱德·欧文

除了在不完善的社会中发声,在希尼看来,诗歌也超越具体环境对每个人说话,正是这一点使诗歌成为每个人生活中都不应缺少的一部分。希尼甚至把包括诗歌、戏剧在内的所有艺术称为“人体的免疫系统”(R,24) 。他在《粗筛》一诗中称,如果生活是用筛子筛选每个人,诗歌的功用就是让我们获得通过筛孔的形状。[29] 在这个意义上,诗歌甚至可以被称为生存所必需的“存活工具”(G,47),帮助人们经历生活的严峻挑战存活下来。

这种说法对从未读过诗歌的人来说似乎有些危言耸听,却不无道理。希尼这里所说的,并不是诗歌像食物和衣服一样满足人的生理需求,也不是像金钱和权力一样满足人的社会需求,但它却能通过增进人们的认识力,帮助人们在社会的迷宫中了解自己身处何处,从而避免踏入险境;它也能让人们看到社会和生活的迷宫中隐藏着怎样的豺狼猛兽,从而有机会改善自己的生存空间。

诗歌实现这一功效,首先是通过把事物和社会的真相描述给人们,让人们可以“超越混乱”(R,ⅹⅴ),提供“对事物的潜在秩序的飞速一瞥”(R,ⅹⅴ) 。当然,这一瞥不止诗歌可以提供,小说、戏剧、散文等文学艺术同样可以。约瑟夫·海勒《第二十二条军规》中的主人公尤索林之所以能够在绝大多数战友相继死去的环境里存活下来,正因为他看穿了他们作为军人所服务的战争正是要杀死他们自己;这也是鲁迅所说的铁皮屋中的呐喊,文学的作用就是让人们认识到,他们怡然自得处身其中的社会其实将闷死他们。没有装备这一“存活工具”的人不会像缺衣少食的人那样立刻死去,装备了这一“存活工具”的人在缺衣少食的时候同样难以幸免,但是在人生漫长的旅途中,这一装备却可以帮助人们走得更远,即便人们甚至都没有意识到是这一装备赋予了他们走下去的智慧。

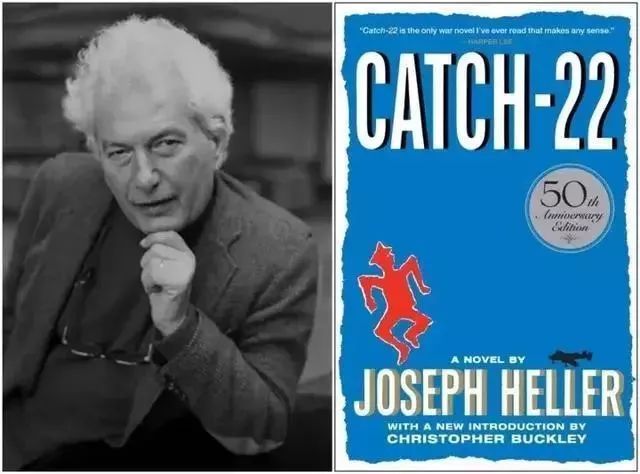

约瑟夫·海勒和《第22条军规》的封面

希尼认为,诗歌之所以可以提供这种洞察力,甚至“在文学艺术中具有特殊的地位”(G,93) ,在于诗歌所处理的是情感和情绪,受“灵感”而不是理性支配。他以英国诗人艾略特的《荒原》为例指出,正是《荒原》中那些“从无意识的深处产生的无法抗拒的和散发着象征光芒的东西”(G,92) ,将诗人变成“捕捉世界的各种声音的天线”(G,93),这样,诗人就“在我们的本性和我们居住的现实的本质之间建立起未曾预料的和未被编改的交流”(G,93),帮助我们透过表层看穿社会的本质。

不过,“存活工具”之用还是消极的,是对社会的被动适应,而诗歌同样能够召唤心灵“远远地超越日常生活为心灵标定的路线”(R,16),在社会常规之上建立起一个“新的意识层面”(G,ⅹⅹⅱ) ,从而使人们的头脑和心灵摆脱旧有生活的限制,获得一次“解放的体验”(G,ⅹⅹⅱ) 。

在《增加字母:论克里斯多弗·马洛的〈海洛与利安德〉》中希尼借用南非作家安德烈·布林克(André Brink) 的比喻指出,在一个压制性的社会里,特别在种族、宗教和性等问题上,人们往往只能使用字母表中比如从A 到M 的部分。这种限制有时并不是政府强加的,而是人们由于教育、环境、视野等原因缺乏更多的词汇,而诗歌的作用正是把人们的表达资源从M 扩大到N 甚至V。在这个过程中,诗歌“既有[对社会的] 冒犯,也有[对读者的] 启蒙”(R,28) 。

安德烈·布林克是种族隔离、审查制度和政治压迫的直言批判者

英国文艺复兴时期的诗人马洛大胆而自如的性描写乃至对同性恋的暗示,在冒犯社会道德的同时,却起到了“增加字母”的作用。莎士比亚笔下的许多人物同样具有不受字母表限制的胆识和力量,他们展示的丰满人性也带给读者超越了字母表界限的解放体验和认识。正因为如此,希尼说,“世界在被莎士比亚或艾米莉·狄金森或塞缪尔·贝克特读过后,已不再是原来的那个世界了”(R,159) 。

希尼还对比了两位英国诗人对诗歌功用的看法,一个是十六世纪的锡德尼,他主张诗歌应追求美德;另一个是十九世纪的济慈,他认为诗歌通过“细微的越轨”(R,36) 来引起惊讶。对前者,希尼毫不留情地反驳说“无论当时还是现在,没有一个诚实的诗歌读者会把道德的完善……当作他或她要在诗歌文本中获得的最终结果和目的”(R,36) ;对济慈的“细微的越轨”,希尼则赞为一种“打破读者期待的天赋,一种独创能力,不满足于传统观念所主张的适可而止,而总是想增加表达情感和概念的字母”(R,36) 。

希尼清楚“增加字母”的行为同样包含着危险,他描绘过马洛的被杀和王尔德的被囚。“增加字母”的诗与作为“存活工具”的诗似乎正相反,不是帮助人们避开危险,反而是去冒险。不过如果仔细辨析,就可以看到两者其实并不矛盾:存活下来属于每个人的基本需求,获得更多的生存空间和生存自由则是每个人的希望。有着更多希望的人不一定要直接挑战社会的警戒线,但他无疑会比从未看到过字母表界限那边的人更宽容,也更有可能带给社会更多的自由和希望。

不过,如果不是诗歌能够更好地发挥这些功效,如果法律能比诗歌更直接地纠正社会的不公,如果政治运动能让人们更迅速地接受同性恋和施虐狂,那么诗歌仍然无望得到人们的关注。再进一步说,如果戏剧和电影也能提供对社会的纠正,散文和小说也能增加人生的字母表,那么又为什么一定要选择诗歌呢?

希尼在《舌头的统辖》中用众多诗人的例子来证明诗歌有能力在政治社会中干预社会

对于后者,希尼没有直接的论述,有时甚至把诗歌与其他文学形式统而论之。比如当他谈到我们追求精神世界的提升的时候说“我们求助于诗歌,求助于所有文学”(R,159) 。在希尼看来,诗歌目前面临的最大威胁不是其他文艺形式,而是“理性、科学,以及受科学启迪的哲学”(R,153) 。诗歌的衰退是与整个文学精神的衰退相伴的,只不过诗歌作为文学精神的最纯粹的代表,其对语言、韵律、意象等高度凝练的关注,使它与小说、电影等其他多少包含着理性因素和科学手段的体裁相比,在文学精神衰退的时代更容易受到严峻的冲击。

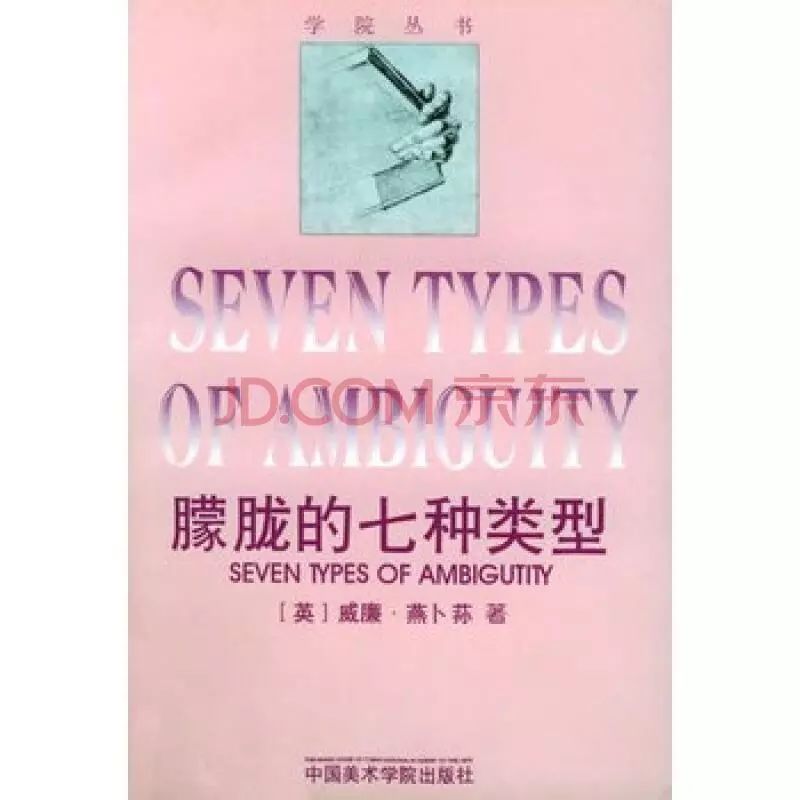

那么为什么与科学乃至哲学相比,以诗歌为代表的文学艺术能更有效地产生前面所说的诸种功效呢?在这方面,希尼首先提出了诗歌与科学和理性的精确性相对的一个特性:朦胧性。燕卜荪在《朦胧的七种类型》中称“所有的优秀诗歌都是朦胧的”[30],将朦胧视为诗的美感与力量的所在。法律和政治不允许朦胧,否则执行者会不知何去何从,但诗歌作为语言艺术,特别作为较其他形式更锤炼语言的艺术,为了在有限的空间表现丰富的内容,必须充分利用语言的多义性和暗示性;此外诗中包含的声音的基本符号体系中的朦胧,以及声韵要求造成的诗歌在语句上更自由多样的排列,都使朦胧在诗歌中比在散文中更复杂。

朦胧带给诗歌以审美快感,同样赋予诗歌独特的认识能力。朦胧首先意味着诗歌开放性地邀请人们进入它的含义,而不是断言它具有什么含义。诗歌首先通过暗示来启示读者,而不是运用辩论来说服,或者通过规定来压服读者,后两种主要是社会话语的运作方式。燕卜荪就称“诗歌本质上带暗示性”。[31] 暗示与说服和规定的不同在于暗示着眼于读者自己的领悟,是读者自身心灵的提升;说服和规定则更看重逻辑上和力量上驳倒和压服对方,迫使对方转变立场。说服和规定主要是取得立场上的胜利,并不是心灵和能力的提高;使人的思维发生根本性转变的,是人自己领悟的过程和由此领悟到的东西。朦胧使诗歌很少向读者提供明确的答案,相反,诗歌“剥开一层又一层的暗示,却从不揭开那个被剥了皮的核”。[32] 这并非诗人故弄玄虚,而是因为剥皮的过程本身就是一个启蒙的过程,读者在剥开一层又一层暗示的同时,也是揭开一层又一层心灵上的蒙蔽。

燕卜荪的《朦胧的七种类型》在中国影响深远

其次,音韵也是诗歌能更有效地影响人的一个原因,诗歌“从根本上说是声音和声音的力量”(G,109) 。虽然希尼并不属于那种认为诗歌的影响主要来自声音的声音论一派,但他也承认诗歌的声音和韵律更具有“一种天使般的潜能”(R,192) ,带来“一次灵魂的震动”(R,192) 。而且这种从情绪和感受上对读者的影响是细腻的,从而能够渗透到心灵的深处,获得读者“情感上的认同”(G,109) ;是无形的,也就不会设定界限,而是作为“某种不受束缚和自我引导的东西”(R,193) 帮助受其影响的心灵达向“不受束缚和自我引导”。

正因如此,希尼在《吟诵奥登》中称,

诗歌的权威性我指的是添加到声音上的权利和分量……来自它的音调的品质,它给耳朵深处带来的改变,以及由此对我们思想和本性的其他部分带来的改变。(G,109)

比如奥登的《夏夜》(1933) 写的是夏夜乘凉时在周围夜景中感到的爱:

出来躺着以草地为床, /织女星在头顶闪烁光芒, /在那无风的六月之夜, /树叶经历一天劳碌, /渐渐聚拢,我的脚尖/指向那轮升起的明月。

希尼指出,这首诗流畅悦耳的音调“就像唱诗班的余音在教堂中回荡”(G,121),减少了读者心中的焦虑,带给人们“在家的感觉和对世界的信任”(G,122) 。而奥登早期的《分水岭》(1927) 更得到希尼的推崇。希尼分析了“站在擦痛的青草中潮湿的路上”一句中的“擦痛”一词,它的摩擦音一方面带来山坡上风擦过草尖时的声响,同时它所暗示的被损坏、被磨伤的含义又使这个声音变成一种沙沙作响的不安的骚动。此外如“这片土地,被隔绝,无法沟通,/别帮凶似的满足于那/漫无目的地追求他处而非此地面孔的人”等类句子在诗中造成的大量的节奏断裂,以及相应带来的叙述元素的支离破碎,这些在希尼看来反而“唤醒了一种新的现实”(G,120) 。《夏夜》的声音就如同温柔的摇篮曲,用流畅优美的旋律将人们摇入生活的童话;《分水岭》刺耳的擦音和节奏则如同刮击闷屋子的铁条,执拗地要让人们在不安中醒来,从而实现诗歌所追求的“祛魅和解毒”(G,122) 。

在希尼眼里,诗歌完全能够“打开人们力量的’宝藏’”。[33] 但是由于诗歌对世界的改变主要通过从根本上改变人们的思维,因此一个急功近利的社会很少会对诗歌有迫切的需求,一个汲汲于身外功名的社会也往往会选择更便捷的道路而不是诗歌。而且由于人类生命的短暂和视野的有限,很少有人能够看清楚有诗歌的人生和无诗歌的人生在较长的人生域限内的不同,在这种情况下,诗人和诗歌批评者就更有必要提高自己的声音,主动把诗歌的效用和诗歌的意义展示给世人。这是希尼的追求,也是诗歌在当代社会的重要使命。

[1]吴德安《序言》,见西默斯·希尼《希尼诗文集》,吴德安等译,作家出版社,2001年,第2页。

[2]《写作的位置》中的“位置”是一个双关词,既指地理位置,也指诗歌的社会地位。

[3]Seamus Heaney,The Redress of Poetry(London & Boston:Faber and Faber,1995) 193. 后文出自同一著作的引文,将随文标明出处页码,不再另注。

[4]Seamus Heaney,The Government of the Tongue(London & Boston:Faber and Faber,1988) 97. 后文出自同一著作的引文,将随文标明出处页码,不再另注。

[5]Irene Gilsenan Nordin,Crediting Marvels in Seamus Heaney’s Seeing Things(Uppsala:Uppsala University Library,1999) 37.

[6]Seamus Heaney,Death of a Naturalist(New York:Oxford UP,1966) 36.

[7]Irene Gilsenan Nordin,Crediting Marvels in Seamus Heaney’s Seeing Things,15-16.

[8]Seamus Heaney,The Spirit Level(London:Farrar Straus Giroux,1996) 57.

[9]Seamus Heaney,“A Raindrop on a Thorn:An Interview with Robert Druce”,in Dutch Quarterly 9. 1(1979) ,30.

[10]Neil Corcoran,Seamus Heaney(London:Faber and Faber,1986) 164.

[11]Helen Vendler,Seamus Heaney,(Cambridge:Harvard UP,1998) 121.

[12]Henry Hart,Seamus Heaney:Poet of Contrary Progressions(New York:Syracuse UP,1992) 4.

[13]Henry Hart. Seamus Heaney:Poet of Contrary Progressions,6.

[14]Seamus Heaney,Preoccupations:Selected Prose 1968-1978(London & Boston:Faber and Faber,1980) 217.

[15]Seamus Heaney,Preoccupations:Selected Prose 1968-1978,217.

[16]Seamus Heaney,Preoccupations:Selected Prose 1968-1978,34.

[17]他只在谈论叶芝的时候说到“毕竟诗歌的首要功能之一是满足诗人的需要”(Seamus Heaney,The Place of Writing[Atlanta:Scholars Press,1989]25),认为诗歌创作为叶芝在动荡的环境中提供了抵御外部侵袭的生存空间。还有一处是他声称卡文纳的诗歌通过回归早年的乡村生活经历,使“灵魂找回了原本的纯真,/并且最终明白了……它自己的美好意愿就是天堂的意愿”(14),由此建立起个人经验的权威性。

[18]Thomas C. Foster,Seamus Heaney(Boston:Twayne Publishers,1989) 4-5.

[19]Seamus Heaney,Place and Displacement:Recent Poetry in Northern Ireland(Grasmere:Trustees of Dove Cottage,1985) 4.

[20]Seamus Heaney,Preoccupations:Selected Prose 1968-1978,37.

[21]Floyd Collins,Seamus Heaney:The Crisis of Identity(Newark:University of Delaware Press,2003) 19.

[22]Blake Morrison,Seamus Heaney(London and New York:Methuen,1982) 56.

[23]Seamus Heaney,Death of a Naturalist(New York:Oxford UP,1966) 13-14. Seamus Heaney,Preoccupations: Selected Prose 1968-1978,41-43.

[24]Seamus Heaney,Wintering Out(London & Boston:Faber and Faber,1973) 47-48.

[25]薇依《重负与神恩》,顾嘉琛等译,中国人民大学出版社,2009年,第173页。

[26]Eugene O’Brien,Seamus Heaney and the Place of Writing(Gainesville:UP of Florida,2002) 9.

[27]Eugenne O’Brien,Seamus Heaney and the Place of Writing,8.

[28]Eugenne O’Brien,Seamus Heaney and the Place of Writing,8.

[29]Seamus Heaney,The Haw Lantern(London & Boston:Faber and Faber,1995) 51.

[30]威廉·燕卜荪《朦胧的七种类型》,周邦宪等译,中国美术学院出版社,1996年版,第10页。

[31]威廉·燕卜荪《朦胧的七种类型》,第89页。

[32]Seamus Heaney,Preoccupations:Selected Prose 1968-1978,83.

[33]Blake Morrison ,Seamus Heaney,85.

全文完

原载于《外国文学评论》2010年第4期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注