论自由间接引语与乔伊斯的小说构造

编者按

乔伊斯从福楼拜那里继承了自由间接引语的叙事技法,这样便使得隐退的作家更能逼真地构造与核心人物的视听官能相遇的现实及人物内心的思想活动,且能像魔术师一样控制文本的风格。同时,乔伊斯把福楼拜文本中自由间接引语所影射的两重视角创造性地发展为多重视角,使人物成为被形式观照的对象,如《死者》中的加百列·康罗伊和《一个青年艺术家的画像》及《尤利西斯》中的斯蒂芬·迪达勒斯。他们演变为自己故事的叙述者,甚至使用自由间接引语来进行叙述,从而超越了爱玛·包法利被叙述为受制于环境的被动局面。

作者简介

吕国庆,首都师范大学比较文学系博士,陕西师范大学文学院讲师。

乔伊斯像

1916年《一个青年艺术家的画像》(下文简称《画像》) 出版后,爱德华·加内特评说道:“它太不着边际,无形式,无限制,而且,其中充斥了丑陋的言与事。”[1] 现在,不但加内特当初所言的“丑陋”不再是评家非议的对象,连那“太不着边际,无形式,无限制”的结构也早已有了新的批评范式为其申明要义了。其实,早在1922年,这个新范式就暗含在庞德对《尤利西斯》的评价中,即小说中的每个人物不仅以自己的方式言说,而且以自己的方式思考,用“抹去引用的痕迹”维持了“风格的统一”。[2] 庞德虽然没有使用确凿的知识学概念,但从他的措辞来看,他所讲的就是“自由间接引语”(free indirect speech) 。

自由间接引语的概念与特征

“自由间接引语”概念最初是由德国学者提出的。1921年,为了指称法语中批评叙事风格的“Style Indirect Libre”一词,德国学者洛克(Etienne Lorck)创造了一个新术语“Erlebte Rede”。 [3] “Erlebte Rede”在文学上是指“作者将自己想象为人物,是一种经验语言”。[4] 早在1912年,瑞士语言学家查理·巴利(Charles Bally) 就针对“Style Indirect Libre”一词做了大量的探讨。[5] 巴利认为:“在这种文体形式中,叙述者尽管整体上保留了叙述者的语气,不采用戏剧性的讲话方式,但是,在表达一个人物的话语和思想时,却将自己置于人物的经历之中,在时间和位置上接受了人物的视角。”[6] 施皮策(L.Spitzer)进而将它定义为模仿与被模仿,即叙述者对人物的模仿。[7]

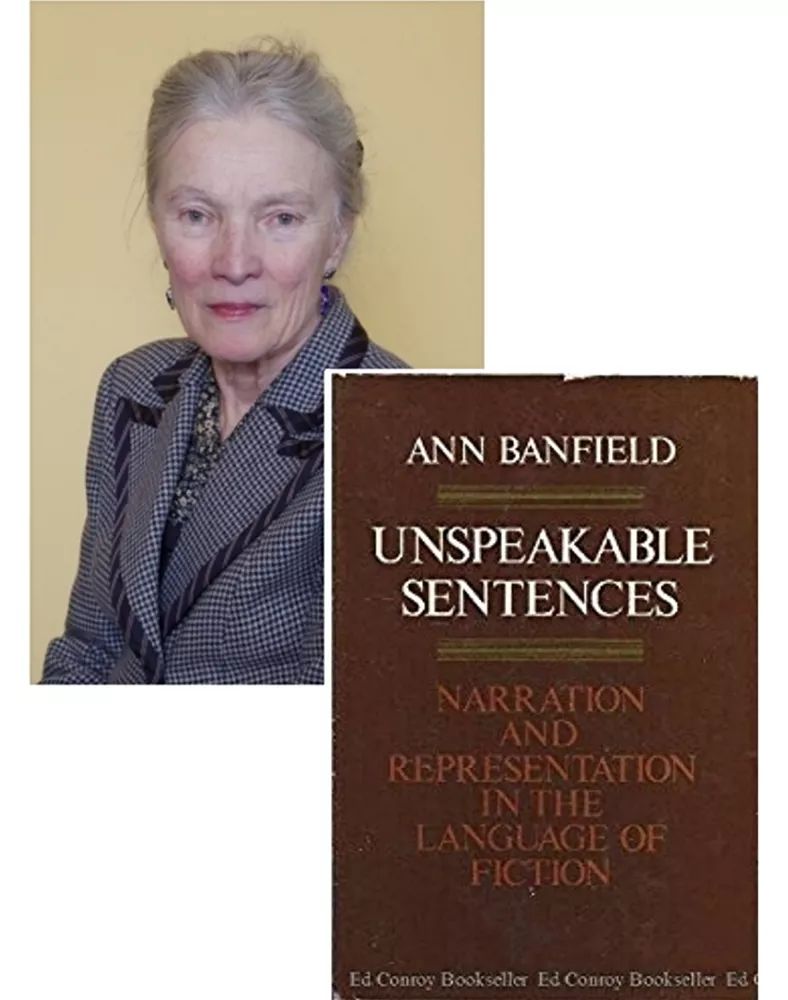

在英美批评界,最初流行用自由间接引语(Free Indirect Speech/Discourse/Style)指称“Style Indirect Libre”。随着研究的深入,自由间接引语在表述上又不断细化。科恩(Dorrit Cohn)把它称作自由间接思想(Free Indirect Thought)或被叙述的独白(Narrated Monologue) 。[8] 经文体学家班菲尔德(Ann Banfield)汇总,这一术语在英语里大致有“被表现的言辞和思想”(represented speech and thought) ,“被经验的言辞”(experienced speech),“被叙述的独白”(narrated monologue)以及直接从法语借来的“自由间接风格”(style indirect libre) 等不同称谓。但班菲尔德认为,除了“被表现的言辞和思想”这一称谓,其它命名的指称功能都欠充分。[9] 班菲尔德对此做了细致地分析: “被表现的言辞和思想”和叙事一样,没有说话人(speaker)和受话人(addressee),但与叙事相区别的是,它把现在时态的指示词与过去时态的动词并用在一起,而当运用“被表现的言辞和思想”时,作者放弃了他对于自我的权威,使自我成为再一次被表现的对象。由此,作者成功地为自我注入恰当而又不确切的生命; 对于读者,作者以理智化或非个性化的面目出现。[10]

《无法言说的语句》,班菲尔德著

究其实质,自由间接引语就是大量运用“人物自己的语言”,并借重“人物当下的视角”,即现场目击的(deictic)或目击指点式的词汇和短语。它们之中最常见的是这儿、现在、这个、今天等等,这样所呈现的“人物秩序化的思想”给“读者传达了他们与这些思想直接相遇的印象”。在整个叙述过程中,“不出现引用的痕迹,没有引述句的闯入(如他想过或她认识到了) ,而且叙述时态是一成不变的(例如,如果故事中标准的叙述时态用的是过去时,就一以贯之),也不会出现从第三人称代词向第一人称代词的转换,自由间接引语就是对这一目标的契合”。[11]

福楼拜与自由间接引语的叙事技法

迈克尔·图兰(Michael Toolan)断言,在二十世纪的小说创作中,自由间接引语这种叙事风格得到了广泛地运用,乔伊斯是这方面的行家里手。[12] 其实,早在十八世纪末,自由间接引语作为叙事策略就已出现在简·奥斯汀的《诺桑觉寺》中。到简·奥斯汀创作《曼斯菲尔德庄园》、《爱玛》及《劝导》的时候,自由间接引语的应用更为成熟,被巧妙、广泛地整合到文本中。[13] 但简·奥斯汀对自由间接引语的运用是为了更加真实地表现人物的心理,绝非着眼于文本风格的考量,运用自由间接引语的真正大师是福楼拜。“和聚焦能从一双眼睛向另一双眼睛转换一样,叙述声音也可轻易地转换”,最为普遍的做法是借助“直接引用,如无声的心思或公开表达的语词,使声音从叙事者滑向人物”,或“间接通过第三人称过滤人物的声音”,这样可以省掉“他说,她想”,使得转换在句法上自由而没有限定,“这就是自由间接引语或自由间接风格,即作者让人物的声音瞬间接管叙述的声音,福楼拜是这一做法的大师”。[14] 自由间接引语这种叙事技法,事实上并不自由,更确切地讲是模棱两可的,因为作者或叙事者在人物的旁边如影随形。这就“迫使读者精细地关注行文,核查各种单纯、偏见、自我欺骗或者坏的信念等痕迹”,而语境可以为“在无拘无束的形式中表现的人物话语提供清晰的线索”,帮助读者“观察伴随人物的行为动词,如觉知、思考、写、说等,确认行文中的人物话语”。[15]《包法利夫人》中有这样一段话:

“可是,我真的爱他呀!”她告诉自己说。

有什么关系:反正她不快乐,也从来没有快乐过。为什么生活就这么不如意呢?为什么她依赖的每一件事都要顷刻间揉碎成灰尘呢?……可是假如有一个强壮、漂亮的男子,天生英武,而又细腻多情,天使的形象,诗人的心,抱着七弦琴,演奏哀婉的祝婚歌,响彻九霄,何以她就不会凑巧遇到?哦!永远扑空!……[16]

电影《包法利夫人》(2014)剧照

行文从直接引语滑向间接引语。尽管用的是第三人称(“她不快乐”),声音毫无疑问是爱玛的,我们能听到爱玛的抱怨(“为什么生活就这么不如意呢?”),我们也能听出她轻微的绝望(“哦!永远扑空!”),以及她用流行罗曼司的夸张语言和感伤所做的思量(“一个强壮、漂亮的男子,天生英武,而又细腻多情,天使的形象”),爱玛的思考、感觉、用词在一瞬间攫取了对第三人称叙事的控制。[17] 这样的叙事策略体现了小说家福楼拜最根本的决断——摒弃一个全知叙事者,由此,没有话语可以获得小说辩证逻辑以外的权威。[18]福楼拜运用自由间接引语,使得“《包法利夫人》中的人物植根在个人经验的特殊性中,并把每一个人物悬置在敞开的小说话语逻辑中” [19]。

在《包法利夫人》中,我们读到的信息通常是以爱玛·包法利的视点作为中心意识给出的内容,而这些内容是福楼拜赋予的。如埃里希·奥尔巴赫所言,“爱玛缺乏必要的感知力和理解力把她的思想和感情像我们在文中见到的那样用清晰而韵律优美的散文表达出来”,“这些语词表达的只是爱玛的生活,与福楼拜的生活毫无关联;福楼拜只是把他成熟的表达技能加在爱玛提供的材料上,确立材料自身完全的主观性。如果爱玛自己能做到这些,她就不再是她现在这个样子了,她将会摆脱自己,获得拯救”[20] 。这就是说,“福楼拜给我们提供了双重视角”,同时,“作为不偏颇、非个性化和客观的艺术家,福楼拜允许我们从爱玛的视点观看事件,并把爱玛主观的所见用极为丰富的语言塑造出来”,“这一对照适于强化和评价爱玛的愚蠢和痛苦”[21]。自由间接引语的“逆向力”(negative thrust)剥去了人物话语中暗含的“道德权威”,把所有的言论置于暗含的双重引用中,使我们意识到的都是“被疏远、被反讽和被塑造的事例”。[22] 因为自由间接引语允许叙事从人物的直接陈述滑向让文本权威化的更为全知的知解力,这样就很难识别到底是谁在讲述故事。[23] 就《包法利夫人》而言,因形式主体与内容主体的生活两不相涉,形成艺术家与文本的内在间距,而形式又能和谐地托显内容,并使主人公爱玛·包法利的意识过程得到全面具体的揭示,这是福楼拜无可替代的艺术成就所在。但文本中的包法利夫人却陷入困境,最终走向毁灭。自由间接引语在叙事中运用时,能否像作家的写作一样,也能在人物身上产生解放的力量?也就是说,人物只借用自己的力量在文本中能否把自己从困境解放出来,从而使人物被塑造成不灭的自由形象?

《包法利夫人》插图

乔伊斯的自由间接引语叙事技法

罗纳德·布什(Ronald Bush)在检视福楼拜影响乔伊斯写作的踪迹时发现,较之别的任何技法,福楼拜的自由间接引语叙事策略更能促成乔伊斯在《都柏林人》和《画像》中所运用的叙事手段的实现;在很大程度上,乔伊斯在《尤利西斯》中的做法也是如此。[24] 确如布什所言,自由间接引语叙事策略在乔伊斯的文本中得到广泛的运用,而且,乔伊斯在福楼拜的基础上做了创造性的发展。

《都柏林人》中的《死者》开篇写道:“管理员的女儿莉莉,忙得简直脚不点地地飞奔了(literally run off her feet) 。”[25] 在这一句里,休·肯纳做过有力的分析:莉莉无论如何都不能脚不点地地飞奔,就她呆板的形体而言,她脚不点地地飞奔只是个比喻,但形体是莉莉自己的,所以“简直”(literally)这一习语所反映的绝非叙事者所言,而应是莉莉自己的话语,是她自己在说“我简直都要脚不点地地飞奔了”。[26] 接下来是:“她刚把一位绅士带到一楼工作间后面的储藏室,帮着他脱下外套,大厅的门铃立刻又气喘喘地响起来,她不得不奔跑着穿过空荡荡的走廊请进另一位客人。她不需要同时伺候女士们,这对于她是再好不过了。”[27] 这几句把参加聚会的各种人通通称为“女士们和绅士们”,这同样是莉莉的词语。[28] 如此看来,《死者》的开篇用的是莉莉的视角,尽管表面上看起来是客观第三人称叙述,但却被莉莉所用的习语点染了她个人的色彩。[29] 人物自身的特性在行文中凸显,引用的痕迹被抹去,这就是自由间接引语:

查尔斯舅舅抽的是那种有劲儿的板烟,最后,他的外甥建议他早晨要是抽烟,就到花园尽头的小屋里自己享受。

——好的,西蒙。没有问题,老人安详地说。你让我去何处都行。对我来说,那间小屋甚好: 那儿会更宜人。

——糟践死我了,迪达勒斯先生直来直去的说,我哪知道你能抽这种凶猛的烟,简直像枪药,上帝作证。

——这烟相当不错,西蒙,老人回答说。颇能息心而宁神。

因此,每天早晨,查尔斯舅舅仔仔细细的给脑后的头发打好蜡再梳拢好,把他的高顶帽子掸了掸戴上,然后就赶赴那间小屋。当他吸烟时,从小屋的边墙上方只能看见他的帽檐和烟斗锅。这间烟臭烘烘的小屋,他称之为凉亭的,是他和猫,还有花园的农具共享的地方……[30]

《都柏林人·死者》插图之莉莉,2014

上文中的赶赴(repaired)一词,曾经遭到刘易斯(Wyndham Lewis)的批评。[31] 刘易斯认为,乔伊斯写下“赶赴”一词,说明对自己的文本失去了控制,他由此指责乔伊斯是卑微的文案家,谨小慎微地避免陷入陈词滥调的泥淖。[32] 现在看来,刘易斯的诟病显见是他的思虑不周。乔伊斯的此举绝非出自什么“惟陈言之务去”的意图,他在用词上“避熟就生”只是为了与人物个性特征相熨帖,这就是休·肯纳所谓的“查尔斯舅舅原则”(The Uncle Charles Principle) 。[33] 就像“简直”(literally)一词属于质朴无文的莉莉一样,“赶赴”一词也打上了查尔斯舅舅的印记——他谈吐高雅。我们在上文还听到查尔斯舅舅运用“宜人”(salubrious)和“息心而宁神”(mollifying) 这些个文雅用词[34],它们是查尔斯化的,和西蒙·迪达勒斯的火爆粗鲁的用词适成对比。“赶赴”,再加上“梳拢”、“掸”、“吸烟”等深具查尔斯舅舅特色的一系列用语,分明也印刻着不可见的引用痕迹,表明上面引文中的第四段用的叙事策略就是自由间接引语。

虽然是自由间接引语,但结合上面引文中的第一段和第四段考察,视角便显得更为复杂了。查尔斯舅舅这个称谓属于西蒙·迪达勒斯,即斯蒂芬·迪达勒斯的父亲。这样,上面引文中的第一段关于查尔斯舅舅的信息应该是从西蒙·迪达勒斯的视角给出的。在第四段中,“因此,每天早晨,查尔斯舅舅仔仔细细地给脑后的头发打好蜡再梳拢好,把他的高顶帽子掸了掸戴上,然后就赶赴那间小屋”,这一句也由查尔斯舅舅作为主语引领,情形与第一段相同。接下去: “当他吸烟时,从小屋的边墙上方只能看见他的帽檐和烟斗钵。这间烟臭烘烘的小屋,他称之为凉亭的,是他和猫,还有花园的农具共享的地方……”,这时主语“查尔斯舅舅”已经被“他”替代,叙述语调也显得生趣盎然,斯蒂芬的主观视角被凸显出来。由此可以判断,记述这则信息的位置是斯蒂芬的视点。这样,叙述就从父亲的视点滑向儿子的视点。但在西蒙·迪达勒斯身边如影随形的叙事者到底是谁呢? 显然是作为目击证人的斯蒂芬。就如同《画像》的开篇斯蒂芬叙述他父亲讲给他的故事一样,此时此地的斯蒂芬是在用自由间接引语表现查尔斯舅舅的行为和思想。斯蒂芬在此已经成为叙事者了,他与查尔斯舅舅隔着三重视角的距离,查尔斯舅舅的特征化言行同时模糊地指向西蒙和斯蒂芬。而作家乔伊斯通过在文本中塑造一个叙事者,使文本和他之间形成两不相涉的内在间距。这也超出了福楼拜的两重视角叙事,人物也不再像爱玛那样一味地被叙述,而是可以像作家一样叙述自己的故事了。《画像》中,当斯蒂芬·迪达勒斯只是叙述场景中的核心人物时,乔伊斯运用自由间接引语的叙述策略旨在揭示斯蒂芬的视点,并表现由他的视点所聚焦的事件,如第一章第三节圣诞晚宴的场景。

《一个青年艺术家的画像》插图

自由间接引语叙事策略,不仅被乔伊斯用来叙述与作为叙事者的人物相遇的生活世界,而且,乔伊斯还把它推衍到叙事者对自身内心意识的塑造。《死者》的结尾就是后者的体现:

玻璃上轻轻的敲打声使他向窗户转过身来。又开始下雪了。他心境寥落地望着窗外的雪花,它们衬着灯光,银银暗暗,倾斜而下。是到他起身去西部旅行的时候了。是的,报纸上讲的是对的: 爱尔兰都在下雪。雪落在每一片阴沉沉中部平原的土地上,落在光秃秃的荒山上,轻轻地落进艾伦沼泽中,再往西,又轻轻地落进香农河澎湃着黑蒙蒙的浪涛中。雪飘落着,也落在山上孤零零的每一片教堂墓地的土地上,麦克尔·富里就埋葬在那里。雪厚厚地积落在倾斜的十字架和墓碑上,落在一扇扇小墓门的尖顶上,落在荒芜的荆棘丛中。像大限的降临一样,雪轻轻地在宇宙间坠落,落在所有生者和死者的身上,此刻,他的灵魂缓缓地昏睡了。[35]

这一段内容模糊了内心与外在世界、文字与形象间的区隔,主观和客观叙事揉为一体。这样被抹去引用痕迹的叙事就是“电影自身的形式特征,招致它作为叙事媒介的幽灵的技能,借此,电影可以自由地穿墙入室,将自己置于屋内,却无处可见,融汇过去与当下,使物质世界顺从它的意愿”。[36] 自由间接引语的功能也和电影一样,小说主人公加百列的语词所指称的形象(在电影中是指影像)超越了他所意识到和以他的视点给出的信息维度,激起他的超越冲动,引领他走向更广阔的场域。不过,这一接受效果虽然暗示出多重视角的叙事空间,但它并不是存在于文本中的现实,还需读者的想象积极地参与进来,才能实现。

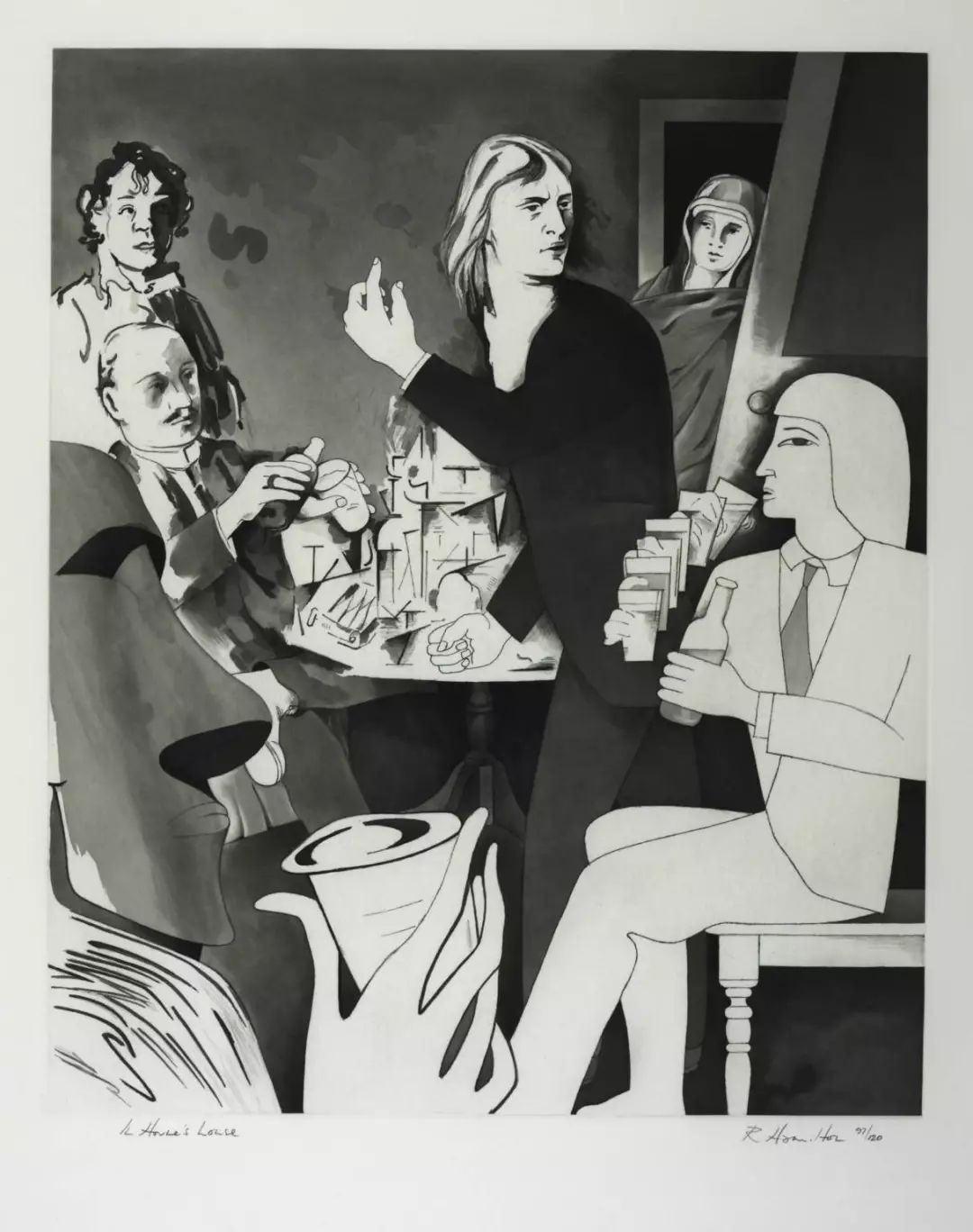

通过自由间接引语把人物塑造成叙事者,呈现他的内心,并以他的意识为中心自由间接地过滤与其相遇的他者的话语,从而形成以多重视角展开叙事的格局,这一策略在《尤利西斯》中表现得更为圆熟多变,俨然一个普洛透斯(Proteus):

【1】他的步子慢下来。【2】就是这儿。萨拉舅妈家,我是去还是不去?我那同体的父亲的话音。【3】最近,你们瞧见你们的艺术家大哥斯蒂芬的影儿了吗?没有?他难不成去斯特拉斯堡高台街他萨利舅妈那儿了?他就不能飞得比那儿再高一点儿,啊?【4】那啥那啥那啥那啥你跟咱们说说,斯蒂芬,西姑父咋样? 【5】哎呀,主都哭了,我这是结的什么亲呢。娃儿子们都闹到干草棚里去了。酒鬼小会计和他的兄弟,一个吹小号的。【6】倍受尊敬的刚多拉划子。那个斜眼沃尔特竟还称他老子先生。【7】先生。是的,先生。不,先生。【8】耶稣哭了:一点都不奇怪,基督啊

前面一小段引文中的内容,视点转换了八次。先是以看不见的叙事者为视点,用自由间接引语表现斯蒂芬的行为,随后,叙事如摄影机的镜头一般切进斯蒂芬的意识。接下来,斯蒂芬成为自己经验的叙事者,以他的意识为中心,借助叠加想象和回忆的自由间接引语展开话语调度。引文中【1】【2】【6】【8】四句的主词都是斯蒂芬,【3】【5】两句的主词是西蒙·代达勒斯,【4】句的主词是斯蒂芬的舅舅里奇·古尔丁,【7】句的主词是沃尔特·古尔丁。除了斯蒂芬的话语是斯蒂芬自己叙述的以外,其他人物的话语均是以斯蒂芬为视点给出的,却点染了人物自己的色彩,也就是说,斯蒂芬自由间接地引用了人物的话语。【1】句斯蒂芬的步态叙述暗示出斯蒂芬以外的另一个不可见的叙事者。他之于斯蒂芬,斯蒂芬之于他父亲、舅舅、表哥,这些视点的变换构成一个文本中多重视角叙事的空间。人物被塑造成叙事者,以他的意识为中心来调度话语,使得过去和未来的可能性汇入人物当下的意识流程,这正是对被动的包法利夫人走上绝境的反拨与超越,使人物通过自我叙述从困境中解放出来。这也是普鲁斯特所构想的——真实的人也需要借助想象和记忆等美学要素才能理解;在此基础上,普鲁斯特进而提出,既然我们都是世界的构造者,创造我们所经验的生活,那么作为见证人的叙事者与作为创造主体的叙事者是同质的。[38]

《尤利西斯》插图《在霍恩家中》,理查德·哈米尔顿,1981

自由间接引语与文本风格的统一

乔伊斯不是简单地从福楼拜那里因袭自由间接引语的叙事策略,而是把自由间接引语转化为他的叙事对象,“用清晰而韵律优美的散文”呈现多重视角的经验,甚至把它发展为人物的特征化言说方式。同时,对这一“消解权威”叙事策略的运用,使得《画像》这部小说不再允诺读者接受作者单一、确定的信息,而是让读者领会或者解释从斯蒂芬不牢靠的权威中释放出来的多元的、经常是相互矛盾甚至是无意识的信息。[39]

在《画像》中,斯蒂芬能够用自由间接引语叙述自己和别人的经验,这使得他获取了艺术家资质需具备的三个条件: 首先,对语言自身的各种问题有敏锐的认知; 其次,和周遭已然存在的语言实践进行对抗或对话; 第三,对已然存在的语言用新的形式进行重写。[40] 最后,斯蒂芬以艺术家的身份确立了与作者对等的姿态,并形成了自己的美学理论。斯蒂芬的美学理论可以分为三部分:1.讨论对象或艺术作品;2.讨论感知主体对于作品的反应;3.讨论艺术家与作品的关系。[41] 讨论艺术家与作品的关系,将斯蒂芬美学引向文学形式:抒情的、史诗的和戏剧的。斯蒂芬对文学形式的讨论着眼于艺术家与表现事件间的距离:在抒情形式里,被传达的情感是直接对艺术家自身情感的表现;在史诗形式里,艺术家叙述的事件并不积极地包含艺术家;在戏剧形式里,作品主体开始表现自身,剔除了叙述声音的干预,艺术家的个性完全从存在中提炼出来。[42] 依据文学传统讨论审美意象,因觉知到审美意象而获得的审美愉悦是明晰、安谧的静态平衡;而放到市井这个动态的语境,显而易见,审美形象必须建立在艺术家的意识或感觉和他人的意识或感觉之间。[43] 只有人物发展成自己故事的叙述者,那他与艺术家和读者的距离才是相等的,这也就是《画像》中斯蒂芬对史诗形式的界定:史诗的形式,艺术家借助这种形式表现与自己和他人都间接相关的形象。[44] 究其实质,这就是情感的重心在艺术家和他人之间没有偏颇,是等距离的。于是,艺术家的个性融入叙事中,与人物和活动一道跌宕起伏:“艺术家如同造物主一样,于作品而言,或隐于其内,或遁于其后,或超于其外,或凌于其上,不可见,脱卸于经验,漠然以对,修剪着他的指甲。” [45]

斯蒂芬叙述的这一通环环相扣的理论,不但涉及艺术家与文本的内在间距,而且涉及艺术家的非个性化写作。这些观念与福楼拜的作者隐退和非个性化写作的艺术观[46]汇通相合。如此,也为斯蒂芬袭用福楼拜的自由间接引语叙事策略提供了前提。当斯蒂芬运用自由间接引语叙述他自己的故事时,作家的声音被剔除,读者的位置和作家一致,直接获取与文本不相隔膜的现场感。由此推断,乔伊斯运用自由间接引语来塑造叙事者,这不仅形成了“你站在桥上看风景,看风景人在楼上看你”式样的多重透视图景,也促成了乔伊斯的文本“从作者在场的专横和虚假中解放出来”[47],获取了全新的戏剧形式。文本从作者的专制中解放出来,同时也是对作者的解放。

《一个青年艺术家的画像》封面

自由间接引语叙事策略的运用,使看似纷乱、芜杂的文本内容不会失去作者的控制。以多视点叙事且规模宏大的《尤利西斯》为例。《尤利西斯》主要围绕三个视点展开叙事,文中事件大多与它们发生关联,但与这三个视点相遇的经验多各自独立,那它们如何关联在一起,共同结构成一个文本?人物现实的视听经验与人物内在的想象经验如何结构成一体?自由间接引语恰恰实现了这一功能。这些表面相互分离的经验均由于自由间接引语而模糊地指向作者,它们虽然打上人物各自特性的烙印,却洗不脱作者的“无处可见”的“无往不在”。自由间接引语使作者可以自由出入人物的视听经验和内心意识,也可跨越时空的区隔。由此,人物内心思想与外在经验,不同人物、不同时空的经验被戏剧性地网络成一体。这情景如伯格曼的《野草莓》(Wild Strawberries)中夏季别墅的场景和基耶斯洛夫斯基的《维罗妮卡的二元生活》(The Double Life of Veronique) 的结构模式。前者由人物的当下意识回忆重构过去的经验,过去的经验与当下意识的主体虽然如同阴阳两隔,却并置为一体,《尤利西斯》“喀尔克”一章也是如此; 后者将不同时空中的人物——华沙的维罗妮卡和巴黎的维罗妮卡——用心脏病和歌剧天赋关联在一起,导演如同魔术师,用天眼般的摄影机将她们一而二、二而一的联结揭示出来,这一共通性在《尤利西斯》里表现为斯蒂芬与布鲁姆的关系。

内容千变万化,但万变不离其宗,就像尤利西斯抓牢普洛透斯一样。在乔伊斯那里,作者最终抓牢的是文本节奏。这一点,《画像》中的艺术家形象斯蒂芬也有精当的论述:节奏(rhythm)是审美关系构成的形式基础; 审美整体中的局部与局部之间,审美整体与它的局部或与它的各个部分之间,首要的形式审美关系就是节奏。[48] 如此看来,作家无论如何隐退,节奏是最后的底线。庞德说“用抹去引用的痕迹维持了风格的统一”,而抹去引用痕迹后,又是如何维持风格的统一呢? 在乔伊斯那里是通过节奏实现了风格的统一。乔伊斯通过自由间接引语为人物的生活世界赋予了形式,又通过对文中叙事者的模糊引用与世界发生形式关联,这些都是乔伊斯与其文本内容间的审美关系。而从斯蒂芬的视角看,承载这些关系的就是节奏。如果这个判断成立,有一个因袭的说法也许应该这样变一下了:节奏即人。

弹吉他的乔伊斯

[1] Edward Garnett, “Reader's Report”, in Robert H. Deming, ed. , James Joyce: The Critical Heritage, Vol. 1 (London:Routledge, 1997) 81.

[2] Ezra Pound, “James Joyce et Pécuchet”, in Robert H. Deming, ed. , James Joyce: The Critical Heritage, Vol.Ⅰ, 264.

[3] Katie Wales, A Dictionary of Stylistics (Harlow, Essex; New York: Longman, 2001) 134.

[4] 胡亚敏: 《论自由间接引语》,载《外国文学研究》,1989年,第1 期,第81页。

[5] Katie Wales, A Dictionary of Stylistics, 134.

[6] 转引自胡亚敏: 《论自由间接引语》,第81页。

[7] 同上。

[8] Katie Wales, A Dictionary of Stylistics, 135.

[9] Ann Banfield, Unspeakable Sentences: Narration and Representation in the Language of Fiction (Boston: Routledge, 1982) 277-8n.

[10] Ian Crump, “Joyce’s Aesthetic Theory and Drafts of A Portrait”, in Vincent J. Cheng, et al., eds., Joyce in Context (Cambridge: Cambridge University Press, 1992) 229.

[11] Michael Toolan, “Language”, in David Herman, ed., The Cambridge Companion To Narrative (Cambridge: Cambridge University Press, 2007) 241.

[12] 同上。

[13] Narelle Shaw, “Free Indirect Speech and Jane Austen’s 1816 Revision of Northanger Abbey”, Studies in English Literature, 1500-1900, Vol.30, No.4, Nineteenth Century (Autumn, 1990) 592.

[14] H. Porter Abbott, The Cambridge Introduction to Narrative(Beijing: Peking University Press, 2007) 70.

[15] Laurence M. Porter, “The Art of Characterisation in Flaubert’s Fiction”, in Timothy Unwin, ed., The Cambridge Companion to Flaubert (Cambridge: Cambridge Press, 2004) 125.

[16] 福楼拜: 《包法利夫人》,李健吾译,北京: 人民文学出版社,2008年,第244页。引文据英文版略做改动。见Gustave Flaubert, Madame Bovary, Trans., Francis Steegmuller (New York: Modern Library, 1957) 322.

[17] H. Porter Abbott, The Cambridge Introduction to Narrative (Peking: Peking university Press, 2007) 71.

[18] Ronald Bush, “Joyce’s Modernisms”, in Jean-Michel Rabaté, ed., Palgrave Advances in James Joyce Studies (New York: Palgrave Macmillan, 2004) 18.

[19] Ronald Bush, “Joyce’s Modernisms”, in Jean-Michel Rabaté, ed., Palgrave Advances in James Joyce Studies, 18.

[20] 转引自Richard K. Cross, Flaubert and Joyce: The Rite of Fiction (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1971) 77-78。

[21] Richard K. Gross, Flaubert and Joyce: The Rite of Fiction, 78.

[22] Ronald Bush, “Joyce’s Modernisms”, in Jean-Michel Rabaté, ed., Palgrave Advances in James Joyce Studies, 18.

[23] 马洛. A. 米勒:《英国现代主义文学名著》,北京: 中国人民大学出版社,2007年,第83页。

[24] Ronald Bush, “Joyce’s Modernisms”, in Jean-Michel Rabaté, ed., Palgrave Advances in James Joyce Studies, 18.

[25] James Joyce, Dubliners: Text, Criticism, and Notes, eds., Robert Scholes, et al. (New York: Penguin Books, 1976) 175.

[26] Hugh Kenner, Joyce’s Voice (London: Faber & Faber, 1978) 15.

[27] James Joyce, Dubliners: Text, Criticism, and Notes, 175.

[28] Kenner, Joyce’s Voice, 15.

[29] Kenner, Joyce’s Voice, 16.

[30] James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man: Text, Criticism, and Notes, ed., Chester G. Anderson (New York: Viking, 1977) 60.

[31] Katherine Mullin, “James Joyce and the Language of Modernism”, in Morag Shiach, ed., The Cambridge Companion to the Modernist Novel (Cambridge: The Cambridge Companion to The Modernist Novel, 2007) 103.

[32] Hugh Kenner, Joyce’s Voice, 17.

[33] 黄雨石的译本把“查尔斯舅舅”误译为“查尔斯大叔”,见詹姆斯·乔伊斯: 《一个青年艺术家的画像》,黄雨石译,北京: 外国文学出版社,1998年,第64页。

[34] Hugh Kenner, Joyce’s Voice, 17.

[35] James Joyce, Dubliners: Text, Criticism, and Notes, 223-224.

[36] Luke Gibbons, “Ghostly Light: Spectres of Modernity in James Joyce’s and John Huston’s The Dead”, in Richard Brown, ed., A Companion to James Joyce (Oxford: Blackwell Pub., 2008) 365.

[37] James Joyce, Ulysses (New York: Vintage Books, 1990) 38.

[38] Robert Scholes, The Nature of Narrative (Oxford: Oxford University Press, 2006) 261.

[39 ]Ian Crump, “Joyce’s Aesthetic Theory and Drafts of a Portrait”, in Vincent J.Cheng, et al., eds., Joyce in Context(Cambridge: Cambridge University Press, 1992) 235.

[40] Ruth Robbins, Subjectivity (New York: Palgrave Macmillan, 2005) 106.

[41] Cordell D.K.Yee, “The Aesthetics of Stephen’s Aesthetic”, in Philip Brady et al., eds., Critical Essays on James Joyce’s A Portrait of the Artist as a Young Man (New York: G.K.Hall & Co., 1998) 70.

[42] Cordell D.K.Yee, “The Aesthetics of Stephen’s Aesthetic”, in Philip Brady, et al., eds., Critical Essays on JamesJoyce’s A Portrait of the Artist as a Young Man, 72.

[43] James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man: Text, Criticism, and Notes, 213.

[44] James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man: Text, Criticism, and Notes, 214.

[45] James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man: Text, Criticism, and Notes, 215.

[46] Gustave Flaubert, Letters of Gustave Flaubert, sel., ed., and trans.Francis Steegmuller (Cambridge, Masssachusetts:Belknap Press of Harvard University, 1980) 229-230.

[47] Katherine Mullin, “James Joyce and the Language of Modernism”, in Morag Shiach, ed., The Cambridge Companion to the Modernist Novel (Cambridge: Cambridge University Press, 2007) 103.

[48] James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man: Text, Criticism, and Notes, 206.

全文完

原载于《外国文学评论》2010年第3期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注