《普克山的帕克》中的帝国理想及“英国性” 建构

编者按

吉卜林在他后期创作的帕克系列历史故事中表达了贯穿其一生的帝国理想,同时,在对历史的叙述中,也满怀深情地建构了“英国性”。本文试图说明,帝国和英国性这两个概念在看似平静的历史叙述中得以彰显和深化,吉卜林也在这一过程中完成了他最终的英国归属,结束了他对异国文化的眷恋及心灵漂泊。

作者简介

李秀清,女,对外经贸大学英语学院讲师,研究方向为英美文学。

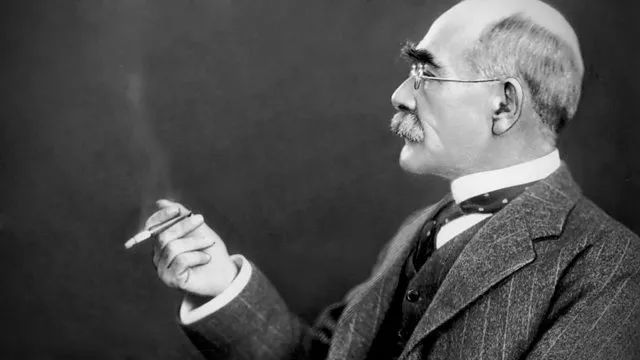

鲁德亚德·吉卜林像

《普克山的帕克》(Puck of Pook’s Hill)是英国第一个诺贝尔文学奖得主鲁德亚德·吉卜林(1865—1936)发表于1906年的一系列历史故事的集辑。帕克(Puck)也叫“好人罗宾”(Robin Goodfellow),是英国民间传说中喜爱恶作剧的小仙,民谣中多有关于他的描述,Puck字义也为“小仙”,他曾经出现在莎士比亚戏剧《仲夏夜之梦》中。普克山则是根据吉卜林在贝特曼(Bateman)的房子取的一个很普通的苏塞克斯郡地名。在书中,两个孩子丹(Dan)和尤娜(Una)作为现实中的人物遇见仙人帕克。帕克作为一个能够穿越时空的人物,给他们讲述并引见不同阶段的英国历史及人物,构成了故事的框架。评论者们对吉卜林的帝国意识有较深的认识,但对他的这些历史故事较少关注,认为印度故事才是吉卜林最具代表性的作品。实际上吉卜林后期的这些历史故事与他前期的印度写作有着密切的相关性,帝国依旧是他心中挥之不去的牵挂。分析后期的历史故事对于理解吉卜林的帝国思想发展及其前期作品都有着重要的启发意义。

《普克山的帕克》主要是关于撒克逊人、诺曼人以及罗马和“英国”士兵的故事。历史上的罗马帝国在英国人心目中一直是个参照对象,对他们来说,把罗马帝国和大英帝国联系起来进行对比是再自然不过的事情。譬如卡莱尔曾断言:“世界历史的潮流已经改变了它的面目;罗马人成为消逝的过去,英国人走上前来。罗马人牢牢印在时间马车上的那大大的红色印记已经从现在的视线中消失,它只能属于过去。现在是英格兰扮演角色;英格兰也要留下印记,而且我们期望不是微不足道的印记。”[1] 在现实世界中,英帝国为了淡化或掩盖自己对殖民地的物质剥削,特别强调它的“文明使命”,在这方面,文学代替宗教,成为传播文明的最主要途径。对罗马帝国和大英帝国之间的关系也有学者进行过研究,譬如塞尔蒙在他的《帝国的复仇女神》中认为,这两个帝国在管理、意识形态、贸易等方面都有很大不同。英国人为什么总是愿意把自己看作是罗马人的继承者呢?塞尔蒙从法国的平等主义和在十八世纪七十年代失去美洲殖民地之后英国的自由主义来解释:“人们认为英帝国会带来和平的新时期,世界各地都会出现高效的政府和统一,就像在罗马帝国统治时期的和平一样”。[2] 换句话说,英国为了对自己的殖民行为进行理性化解释,把它合理化,于是就找到了罗马帝国这样一个最直接、最便捷的对比方式。通过和罗马帝国比较,英帝国变成了一个能够给人类带来文明、进步的更好的体制。在整个国民带有这样一种根深蒂固、源远流长的帝国情结的情境下,作为一个具有典型殖民地写作特色的作家,吉卜林在历史故事中注入的帝国理念、对英帝国的前景所作的思考就更值得分析探讨。

《普克山的帕克》插图

在吉卜林看来,英帝国是进步的保证,是一种能够提升普通人幸福的机制,因此,帝国是他一生都在思考的问题,是他念念不忘的历史存在及现实处境,在他的创作中几乎成为他魂牵梦绕之物。既然这是能够造福于人类的一种机制,那么以此唤起英国人对帝国的权利和义务就显得再合适不过了。英国人承担起运转这一机制的重任就是对人类的贡献。吉卜林对帝国这一现实存在基本上持肯定、赞美的态度,因此说他是“帝国主义者”并不为过。但是他的帝国更大程度上是能够给人类带来福祉、进步的一个概念,和后来为人所熟知的定义,即主要是以经济剥削为特征的资本主义的一个阶段有较大差别。罗马帝国曾经辉煌过,而且在相当长的一段时问内是西方文明的象征与代表。如此强大的一个帝国最后都不免陨落,那么与之相比,英帝国的脆弱恐怕更明显。这种历史循环观又使他对帝国的前途抱有悲观心态,因此他在文本中又构建了“英国性”这一充分展示英国品格的概念,它具有赋予一个民族安身立命之本的巨大功能,同时它本身又有无限的能量及拓展空间。

吉卜林出生、成长在殖民地印度的切身经历和当时的主流意识形态使他的帝国意识非常强烈。他亲眼看到印度下层人民过的苦难生活以及印度社会的落后状况,认为帝国体制会真正帮助改善这种状况。回到英国定居以后,活生生的印度离他越来越远,但帝国问题并没有也不可能彻底从他心中消失。在长达十年的时间里他几乎每年都要在南非——英国的另一个殖民地——住上大半年,再加上英国乡村给他的强烈的历史感,他抚今追昔的情怀就被大大地调动起来了。

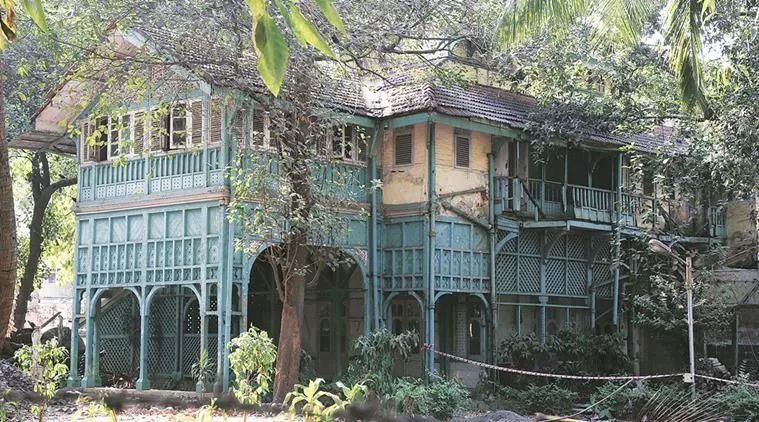

吉卜林在印度的居所

帕克系列故事中的前三个故事以诺曼征服为中心,讲述了诺曼人理查德和撒克逊人休(两人均为骑士)逐渐融合的过程。理查德跟随威廉大帝踏上了征服英格兰的旅程,可是他被撒克逊人休救了一命,后来娶了休的姐姐为妻,原来属于休的采邑归他所有,而被剥夺封地的休也得到了另外一处采邑。征服者和被征服者融为一体,成为一个难分彼此的民族。理查德说自己“被封为骑士三天后就出发去征服英格兰”,可是没想到“英格兰最终会征服我”。[3] 他的上司阿奎拉(Gilbert De Aquila),一个英勇善战、性格倔强的斗士跨越海峡征服了英国,但是居住一段时间后,他说“我是为英格兰着想,而不管是国王或是公爵都不会替她着想。我不是诺曼人,理查德骑士,也不是撒克逊人,休骑士。我是一英国人”。[4] 不同民族的融合是吉卜林对诺曼征服时期的一种历史想象和描述,同时更是他对当时南非的一种现实期望。他希望在南非的英国人和布尔人(荷兰移民后代)能够融成一体,不再有战争和分裂。附于故事结尾处的诗歌《理查德骑士之歌》写到,“我跟随公爵夺取英格兰的封地,但是现在游戏倒转过来——英格兰俘获了我!”[5] 征服者理查德和被征服者之间建立了深厚的友谊,并与之结姻。实际上,两个种族或民族的融合要花几代人的时间,而且往往会有大量的流血冲突才能获得。而在吉卜林笔下,撒克逊人和诺曼人简直是一见如故,他们共同反抗后来的入侵者,一起从非洲运回大量黄金。吉卜林是把实际的历史做了高度理想化的改造。1066年发生在哈斯廷斯的这场战争极其残酷,哈罗德国王及其卫队全部战死,诺曼军大获全胜。入侵者深入英格兰内地,在伦敦周围残杀反抗者,迫使伦敦不战而降。各地村镇惨遭洗劫,逃亡者进入山谷密林,有的在饥寒交迫中死去,有的卖身为奴。[6] 这种暴力征服也造成了社会语言的分化。在诺曼征服后相当长的一段时间内,上层统治者讲法语,下层民众说英语,宫廷重要文件多用拉丁文和法文写成,直到1259年,亨利三世在位时,英语才逐渐在上层政治领域有了一席之地。诺曼人征服、占领不列颠,开始是不屑于接受战败者的生活方式和文化的,实际上是他们影响了英格兰的文化发展方向。两个民族的融合必定要经过诸多复杂甚至是血腥的过程,世界上各个地区的民族发展无不如此。可是吉卜林的理查德骑士对休代表的撒克逊人充满了敬意,“英国人是个勇敢的民族”,休的手下人和休一起说笑让他感到惊奇——这种平等、民主意识是他没有想到的,而且即使是对于最卑贱的人提出的意见,休也会立即放下手头的所有工作和采邑里的老人进行讨论。假如那人提的意见是对的,符合习俗的话,那么即使有违休的愿望和指挥,也会被采纳。理查德对此非常赞赏,他认为这些是诺曼人之所以反而被英国征服的原因。在这里,全书的牵线人帕克第一次打断叙述者的谈话,插话道“老英格兰的传统在你们诺曼骑士来之前一直存在这里,而且它比骑士更要持久,虽然骑士和它进行了激烈的斗争”。[7] 帕克作为一个民间传说人物,在见证古老历史、传统方面似乎很有代表性、说服力,因为他可以在时间的隧道里随意穿梭,他的神力使他具有可靠的记忆和连缀历史的能力。因此由他来维护英国传统是比较合适的。阿奎拉在采地的撒克逊少女和诺曼骑兵结姻时,赐前者为自由民,说“50年后,既没有诺曼人,也没有撒克逊人,只有英国人”。[8] 吉卜林在这些故事里一直强调这样一个主题,即两个民族在较短时间内在同一片土地上可以融合成为一个民族。这也暗合他对南非局势的期待和希望。但笔者认为,这还只是一个表面的含义,更深层次上的含义是,吉卜林通过这些历史故事赋予苏塞克斯(Sussex)乃至整个英国一种根深蒂固的历史连续性,甚至是能够吸收外侵势力、外来文化的一种神秘能量。这种能量使英国在历史发展中始终处于一种稳定向前的特质。这或许才是吉卜林在这些教育儿童的历史故事中隐藏的深层含义。

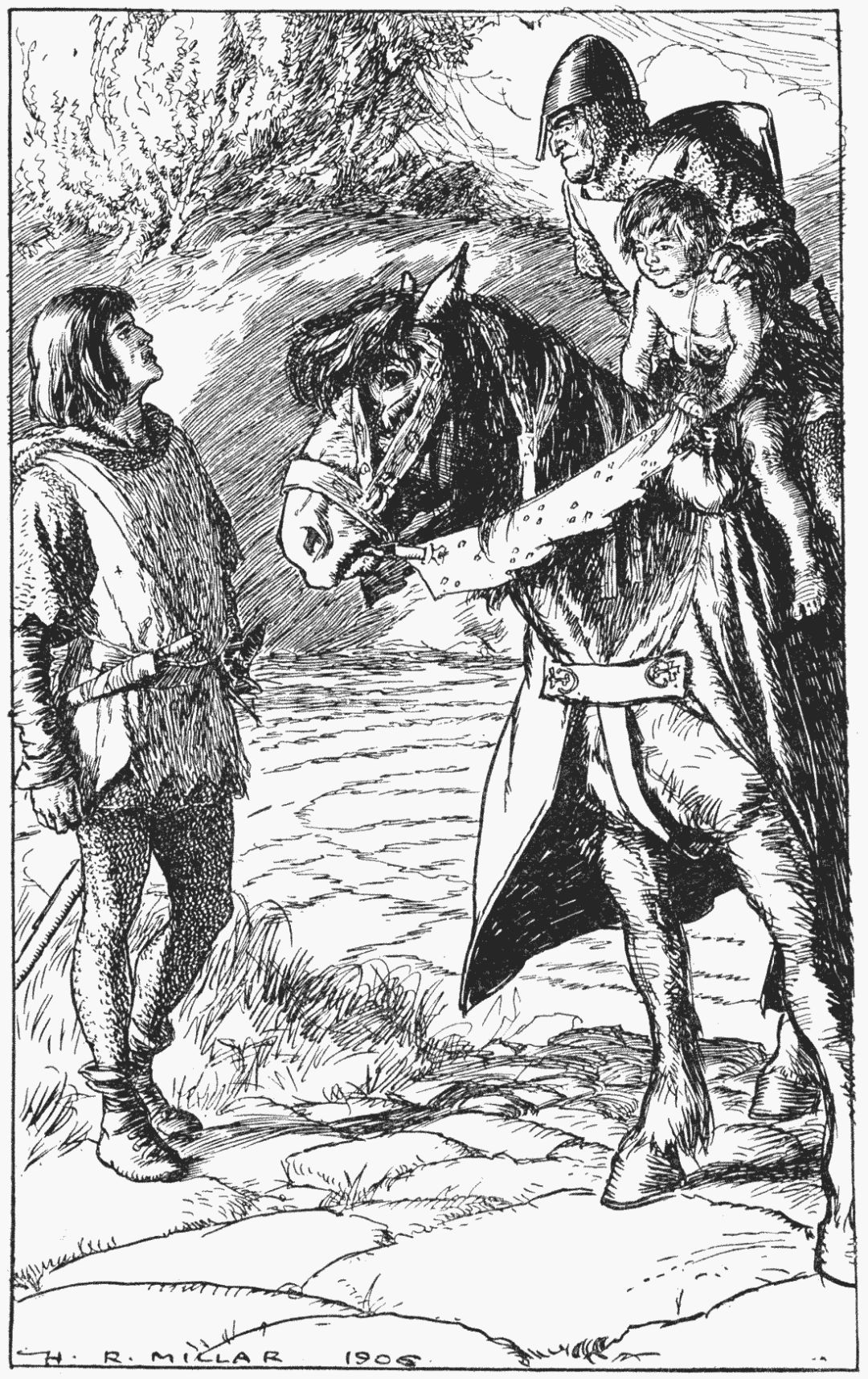

《普克山的帕克》插图,H.R.米勒,1906

1902年吉卜林在苏塞克斯定居,周围古老的遗迹引起他的极大兴趣与关注。“在清理一个旧池塘的时候(那儿过去可能是个泥灰坑或矿井),我们在那儿挖出来两个丝毫未见损坏盖有官方印章的容器,是克里斯托弗风格,周身的珍珠色还带有几个世纪的古意。在最深处的淤泥里,我们找到了一个打磨工艺几近完美的新石器时代的斧头,凶气逼人的斧刃上还有一个缺口。”[9] “我们土地西边的一个小山谷里(这个山谷不知从哪里来的,也不知要到哪里去)屹立着一座长长的、堆满炉渣的古老煅炉,腓尼基人以及罗马人据说都使用过它,直到十八世纪中期。欧洲蕨林和灯芯草里依然有散落的生铁块,如果拨开兔子啃过的草皮,几英寸下的地方可以看到窄小的压痕,那是伊丽莎白时期孔雀色的熔炉留下的。突然会有条路从这片死寂的地区冒出来,穿过我们的田野,人们都称之为‘枪路’。这也需要追溯到英国的无敌舰队时期。”[10] 周围环境激发了吉卜林的艺术想象,通过撰写这些生动、丰富的历史故事,他希望所有的英国儿童都能真切地感受到自己国家的历史及其独特之处。在这片土地上,各色历史人物相继出现并立下丰功伟绩,如今他们已经成为过去,但是他们留下的踪迹无处不在,敏锐的眼睛和善感的心灵总能发现他们的存在。吉卜林把他对历史的敏感转化成对英国的礼赞,把他对英国历史及现在的肯定编织到故事中,既表现出了作者构建本民族叙事的冲动,又让普通读者感受到了作为一个英国人的自豪和荣耀。

吉卜林在自传中说自己“先是写诺曼人和撒克逊人,后来又出现了帕尼瑟斯(Parnesius),主要是因为腓尼基人锻炉边上的那片小树林激发的。帕克中的其他故事随之而来。”[11] 他认为自己写的这两部小说对他的“帝国主义写作的某些方面既是一个结束,又是某种程度上的平衡”,所以他对材料进行三四个不同层次的处理,不同读者会有不同的理解,而且在书中还“布满了比喻、暗示及经过查证的历史事实”。[12] 在此作者明确声称自己的这些故事和过去的写作有很大不同,即不再关注“帝国主义”之事了。实际上,我们从他的故事中依然可以读出他对帝国的深切关注,从他对故事的安排、材料的选择上都可以强烈地感受到帝国意识对他的深刻影响。

吉卜林在苏塞克斯的住所

在写完了发生在十一世纪的诺曼征服以后,吉卜林紧接着又回到了公元四五世纪在英国的罗马人。《第三十军团的百兵队队长》、《在长城上》、《飞帽子》三个故事刻画了帕尼瑟斯和帕蒂纳克斯两个忠于职守、善于管理的长城守卫将士。帕尼瑟斯是第一代殖民者的后裔,他说自己既是罗马人又不是罗马人,因为他除了从图片上看到过罗马外从未见过真正的罗马,而且他们家几代人都住在瓦特岛(Isle of Wight)。在英国不少这样的“罗马人”,他在英国已深深扎下了根。在那古老的殖民地,前线受到内外两面压力,帝国如何变化或是怎样结束,帕尼瑟斯带来了什么样的殖民机制问题等等,这些都在吉卜林的思考当中。帕尼瑟斯的父亲让他先到从罗马来的军团服役,而他不喜欢所有和罗马有关的东西,因为“罗马出生的军官和地方行政官员瞧不起我们在英国出生的,好像我们是野蛮人一样”,但父亲告诉他,不管怎么样,“我们的责任是对帝国负责”。[13] 在自己的统帅叛变失败,手下人马残弱不堪,外来入侵者不时骚扰的复杂局势下,帕尼瑟斯说,“我们关心的是这座城墙,不管什么皇帝死了,或者是皇帝让哪个人死了”。[14] 从他们驻守地的荒凉景象到守城将士的忠诚、决心,读者似乎又看到了用一腔热忱刻划印度、刻划英印人的吉卜林。帕尼瑟斯和帕蒂纳克斯某种意义上是理想型的印度将士,在恶劣的环境下坚守自己的岗位,不管前方是叛乱还是失败,都忠于职守,毫无怨言。明知等待他们的是失败,也宁愿选择死亡而不放弃。吉卜林所赞美的罗马精神,也是他希望所有殖民地军兵应该拥有的。

吉卜林坐在英国乡村的家里,外界环境的声音、味道、触觉、视觉等物质存在都促使他对当地的历史、居民、职业等进行丰富的想象。这座城墙不只是防止异族入侵的防护墙(30英尺高,上边建有防护塔,即便是在最窄的地方,三个拿盾牌的士兵也可以并排走),更是一个文明的象征。而守卫长城的人是帝国里不同民族的人,帕尼瑟斯说在这座长城上“没有两个塔里的人说同样的语言,或是信奉同样的上帝”。[15] 在防卫长城时需要抵抗野蛮民族“飞帽子” 的侵犯,同时为了抚慰皮可特(当地土著)人,不让他们闹事,就送给他们过冬的粮食,帕尼瑟斯是这样看待这个民族的,“那个冬天我们把皮可特人喂得好好的,因为他们就像我的孩子一样,我很高兴能够这样”。[16] 这种体现种族或民族间不平等关系的语言在帕克故事里时有出现,让人恍惚间又回到了吉卜林的印度小说。譬如“甚至我们的利比亚队——第三队——都穿着胸甲勇敢地面对困难,没有抱怨,没有害怕”,马克西姆对他的两位守卫干将说:“告诉我的小皮可特们和飞帽子们消息,他们的榆木脑袋会理解的。”[17]

《普克山的帕克》中关于“长城”的插图

英国另一位殖民作家康拉德对勇气、忍耐、责任等品质的申述和主张更易为读者接受和同情,因为他的船员主人公一般是与不具有人格的大海等自然现象做斗争,而不是和外敌或土著人作战,因此读者不会被迫做出道德上的选择。而帕尼瑟斯是为了帝国的事业,坚守岗位,勇于承担所有责任。虽然最后罗马帝国衰落,但吉卜林还是要肯定并赞美这些高尚品质。与康拉德相比,吉卜林是一位更热切的“帝国主义者”,他对帝国事业的种种方面都投以深切的关注,它的一些问题也引起他的思考和担忧,他最担心的其实也是英帝国体制的结束。前边提到,他认为帝国是能够带给普通民众幸福的一种体制。而他的帕克系列通过历史事件的想象,把当代(十九——二十世纪的英帝国)问题化成对历史的回忆和重述呈现在小说文本中,以此来舒缓他对帝国前途的焦虑和担忧。吉卜林研究者汤普金斯在谈到帕克故事时说,“当我第一次读这些故事时,我从未想到过遍布我的大张地图的粉红色的一块块英帝国所属领土,却总是想到罗马及其过去。”[18] 她在书中主要探讨了吉卜林作品的艺术性,努力降低他的帝国思想对其创作的影响和作用。她认为,吉卜林的帝国思想不能掩盖作品的艺术性。但实际上,罗马及其过去在吉卜林心中占有无可替代的重要地位,而这正是因为它对英帝国有不可替代的借鉴作用,而且从某种意义上说,小说中的罗马帝国就是吉卜林所关注的英帝国的一个化身。

康纳德像

在整个帕克系列故事中,不管是描写诺曼人、罗马人,还是伯爵、将军、犹太人等,一直有个人物伴随故事始终,他不是故事的主角,但总是在故事结束或开始时出现在故事的聆听者丹和尤娜面前,他就是老霍布顿,负责树篱、狩猎的英国自耕农。他的十几代祖先都躺在他生活并工作的苏塞克斯乡村墓地里。这里的小溪、磨房、农场等景物几个世纪以来很少变化,佩文西(Pevensey)依然是英格兰的大门。在苏塞克斯这个古老的小地方,不断有新人物出现:罗马人来了,又走了;诺曼人来了,也走了。历史像一个不断变换主角的舞台,幻化无穷,令人捉摸不定。但霍布顿家族在这个地方以稳定、连续、平和的存在与不断变换的历史人物形成鲜明对比。在苏塞克斯这个乡村小地方,历史的连续性和发展变化都得以生动的展示,文明也在此层层积淀。吉卜林自幼在印度长大,他曾在多处说过英国是自己“最喜欢的异国他乡”。他的前期创作主要描写英印人世界,兼而涉及印度土著人。他这个时期的作品充满了张扬、自信以及焦虑、担忧等复杂、矛盾的情感,风格基调也是充沛、向前的,后期则主要以历史故事、寻根、创伤及疗治等内容为主,这一时期的创作趋于平静、成熟。在英国乡村的生活刺激了吉卜林的考古想象及爱国热情,促生了帕克系列故事以及像《友好的小溪》、《愿望屋》、《冥定的住所》等具有鲜明英国地方特色的作品。英国丰厚的历史使得吉卜林把英国的性格或者说是英国性看成是根深蒂固地存在于英国历史及人民中。乡村而非城市在某种意义上更能代表英国,乡村的山、水、草坪等风景几乎是英国性的物化特征。威廉斯曾经说过,“英国殖民主义高峰时期专注自我的爱国主义在乡村的过去找到了他最甜美和最阴险的表现形式。”[19] 吉卜林对英国乡村的选择及叙述可以说代表了这一时期的文化倾向。他付出全部努力刻划自己的祖国,外化了他对英国的热爱。

在《迪姆教堂大转移》(“Dymchurch Flit”)中,霍布顿作为故事的主要角色出现。故事的背景是在充满奇异色彩的若米内沼泽(Romney Marsh)地区,位于肯特郡和苏塞克斯郡的边境。帕克伪装成霍布顿已去世的老朋友汤姆·史密斯讲述了“山里人”如何在十六世纪三十年代移出英格兰。这里的人们由于当时的宗教冲突而饱受痛苦的折磨,决定离开这里去寻求安宁的家园。他们聚集在英格兰边境的沼泽地区,恳求有魔法的寡妇(Widow Whitgift)借出她的两个儿子来帮助他们渡过大海。两个儿子得到母亲的同意把他们送过大海,但他们一瞎一哑,因此不能说出他们看到的和做过的事情。这个故事是通过汤姆和霍布顿的聊天讲述的,后者在其中的作用并不仅仅是一个对话者,更重要的是这个故事和他的密切相关性,因为他的妻子和故事中的寡妇同属一个部族。霍布顿通过妻子与这些神奇的传说有了无法分割的关系,从某种意义上说,他的历史包括了这些曾经发生在这片土地上的事情。这样一个带着梦幻、神话、历史色彩的故事和霍布顿有着如此密切的联系,再加上他祖祖辈辈在此居住的悠久历史,从传奇般的史前史到中间漫长的朝代更迭,一直到现在的英国居民,吉卜林的霍布顿可谓是根深蒂固的“英国人”了。他身上体现出来的稳固性、连续性是作者着重强调的特质,这些特质保证了英国历史的连续性,同时也是“英国性”得以成立并产生意义的基本底色。有了这层底色做根本,英国性就随着历史的发展而不断丰富自身的内涵,却又不会失去其本色。笔者以为,这可以算是吉卜林为自己的祖国献上的一份厚礼,他充满深情地为人们勾勒出一幅满含爱意的英国历史发展图画,让英国读者,尤其是年轻读者不仅热爱这片国土的现在,她的过去、现在、未来在系列故事中得到了有机联结,把原是断裂、无序的历史发展演绎成了有序、连续的有机体,而英国人则在这强大的有机历史中找到了自己安身立命的根本。作为一个民族,这可能是它最需要的一个空间,因为这种历史叙述不仅让一个文明拥有持续向前的本源性能量,更重要的是提供了能够不断扩展阐释空间的巨大话语框架。在这个框架里,“英国性”可以不断地重返自身,在肯定或是否定中丰富、发展自己,但总是有一个回旋的余地,这个余地应该说是一个文明留给后人最珍贵的遗产。

《普克山的帕克》插图

《报酬和仙人》[20](1910)是《普克山的帕克》的继续,同属帕克系列故事。前者的时间和空间跨度更大,还写到了一些历史人物如伊丽莎白女王、华盛顿等。石器时代的人(The Flint Man,作者在文中就称呼他为石器人)被人误认为(不管是有意还是无意)是神,为了公众利益不得不维持这样一个强加于自己的身份,为此他只有放弃曾经向往的普通人的幸福,默默承受一切;《冷铁》的主人公也义无反顾地选择奉献自己。在此类故事中,吉卜林的主人公们都在履行着某种公共责任或使命。他们的命运有些无奈、凄凉,但无法放弃,最终还是要坚持下去。这里,吉卜林已把考虑的重点放在了牺牲、奉献等品质的赞美上,笔调中透着一股悲观,就像他在《建桥者》[21]中写到,多年以后,芬雷逊建桥的努力看起来只是移动了一点土,在历史的长河中似乎没有多大意义。但是,至少目前桥依然屹立,文明、秩序、法则会继承下去,会有一代代人努力传承文明精神。帝国的扩张是随着秩序的建立而来的,吉卜林更欣赏的是帝国建设者们在创业过程中培养起来的品质和精神。这种勇于进取、敢于奉献牺牲的精神才是人类最宝贵的财富。吉卜林内心深处可能已经认识到帝国不会永久存在下去,英帝国即将面临瓦解的局面(一战不久爆发),所以在这里他放弃了对帝国体制的希望,转而礼赞起诸如奉献、牺牲等崇高品质,以此来代替对帝国的颂扬,并且把他们描写成“英国性” 这一概念所固有的品格,加以宣扬。

吉卜林在后期的历史故事中继续了他对帝国的关注,只不过关注的形式转入了历史想象的领域,而不是直接的帝国叙述。这些历史故事不仅把现在的英国和过去的罗马联系在一起,使他们在某种程度上拥有了内在的相关性,使英帝国更具有历史的合理性特征和发展完善的色彩,而且通过叙述把“英国性”作为一个具有本质主义色彩的概念固定、延续下来,使居于这个文明之内的人们可以在历史的长河中不断向其返回,在保留其根基性的同时不断丰富、发展其内涵。

从那些带有传奇或是传说色彩的主人公,到现实生活中的帝国士兵、官员,从罗马人到诺曼人到老霍布顿,过去和现在、传说和现实、历史和文学都在吉卜林的文本中一一呈现,复杂地交织在一起。而在这一叙述过程中,帝国和英国性两个概念缠结在一起,展现出二者之间互相依赖、互为阐释的复杂关系。英国性是作者所努力建构的一种民族特质,它建立在英国乡村的历史及文化上;帝国是英国性在更大范围内的扩展,因为帝国疆土的扩展是伴随着英国性的传播的。在吉卜林对帝国进行的历史想象和现实关注的叙述中,英国性从零散、浅层的现时建构过渡到具有历史深度并贯穿始终的一个根基性概念。它包含有丰富的内容,并留有可供后人不断阐释、挖掘的巨大空间。

《丛林之书》角色图

[1] 转引自Peter Childs, “Introduction: Colonial History, National Identity and‘English’Literature, ”in Post—colonial Theo—ry and English Literature: A Reader(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999)4。

[2] E.T.SaJmon, The Nemesis of Empire(Oxford: Oxford UP, 1974)26.

[3] Rudyard Kipling, Puck of Pook’s Hill(New York: New American Library, 1988)41.

[4] Rudyard Kipling, Puck of Pook’s Hill, 101.

[5] Rudyard Kipling, Puck of Pook’s Hill, 57.

[6] 阎照祥《英国史》,北京:人民出版社,2003年,第37—38页。

[7] Rudyard Kipling, Puck of Pook’s Hill, 49.

[8] Rudyard Kipling, Puck of Pook's Hill, 96.

[9] 见于Something Myself, ed.Thomas Pinney(Cambridge: Cambridge University Press, 1990)108。

[10] 见于Something Myself, 108—199。

[11] 见于Something Myself, 110。

[12] 见于Something Myself, 111。

[13] Rudyard Kipling, Puck of Pook's Hill, 128—129.

[14] Rudyard Kipling, Puck of Pook"sHill, 179.

[15] Rudyard Kipling, Puck of Pook"s Hill, 149.

[16] Rudyard Kipling, Puck of Pook'sHill, 174.

[17] Rudyard Kipling, Puck ofPook'sHill.181.

[18] J.M.S.Tompkins, The Art of Rudyard Kipling (London: Methuen.1959)79.

[19] Ramond Willams, Politics and letters:Interviws with“New Left Review”(London:New Left Books,1979)258.

[20] Rudyard Kipling, Rewards and Fairies(London: Macmillan, 1926)这部故事集不太被关注,所引发的讨论也较少。

[21] 《建桥者》收在 Day's Work(New York: Doubleday Page&Company, 1926)当中。

全文完

原载于《外国文学评论》2009年第2期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注