苏格兰与英格兰:洛蒙德湖附近区域风景的形成

编者按

本文以洛蒙德湖附近区域的风景为中心,梳理约翰逊、麦克弗森、华兹华斯兄妹、维多利亚女王、司各特等人对该地风景描写的差异,探讨造成这种差异的历史原因。高地风景从“崇高”到“如画式崇高”的转变是多重合力的结果,其中既有英格兰在绞杀凯尔特文化失败后为构建大不列颠共同体而做出的妥协以及英国浪漫派对功利主义及工业资本主义的批判,也包括苏格兰双重认同意识的形成。本文认为,秀美、崇高及如画这三个美学范畴背后涉及了英苏关系、大不列颠民族国家的建构以及英格兰内部的阶级斗争等问题。

作者简介

李星,女,中国社会科学院研究生院外国文学系博士生

1773年8月,约翰逊博士前往爱丁堡与包斯威尔(James Boswell)会面,二人随即开始了对苏格兰长达83天的实地考察。虽然1707年的英苏议会合并就已实现了两国政治上的联合,但苏格兰的詹姆斯党人一直蠢蠢欲动,多次发动起义,力图推翻汉诺威王朝的统治,最近的一次就发生在1745年;伦敦方面,厌苏、反苏情绪也日益高涨,英格兰人喊出了“威尔克斯与自由”的口号,不满苏格兰人在伦敦扩张势力。英苏双方对彼此的敌视使约翰逊这位英格兰的“博学之士”也概莫能外。包斯威尔希望此次旅行可以改变约翰逊对苏格兰的民族偏见,但这趟高地之行却并没有取得他所期待的效果。面对日后成为“浪漫之地”的洛蒙德湖(Loch Lomond),约翰逊写道:

要是这里的气候更好一点,倒是可以拥有一块洲渚来炫耀财富、满足虚荣心,但还必须用所有的装饰艺术来进行装点。虽然这些岛屿在远处可以吸引凝视者的目光,但一旦走近就让人心生反感,除了柔软的草坪和茂密的灌木丛,到处是一片未经修整的粗糙之地。[1]

1746年卡洛登战役后,詹姆斯党人的房产被收归国有,吸引了大批英格兰人前去置业。约翰逊以置地者的眼光来评估洛蒙德湖附近的土地,觉得没有什么投资价值。在穿过印佛内斯郡(Inverness-shire)时,他又写道:

这里的山峦缺少变化,基本上全都被深色的石南树丛覆盖,看起来长势也并不喜人。没有被石南覆盖的地方,地表赤裸在外,偶尔溪流从陡崖上奔流而下,带来些许变化。一旦看惯了鲜花满地的草原和麦浪滚滚的丰收场景,就会对这片毫无希望、贫瘠不毛的广袤之地感到诧异和反感。景物既无形状也无用处,得不到自然的关爱,也享受不到它的恩惠,它保持着自己最原始的状态,只有一些无用植物的阴郁力量给它增添了一些活力。(Journey:65-66)

“缺少变化”、“贫瘠”、“毫无希望”、“无形”、“无用”,约翰逊用这些词来描写苏格兰风景之荒芜;而从进化改良的角度看,这块还处于原始状态的土地也没有什么开发的潜力。此外,约翰逊还有一个惊人的发现,即“从图威河畔到圣安德鲁斯,一路走来竟然没看到一棵树!……没有树木可用来遮阴或当作木材,连橡树和刺梨都看不到,向外延伸的裸露地表看起来极为单调”(Journey:25-26),并因此感叹,在苏格兰看见一棵树的概率就如同在威尼斯看到一匹马(see Journey:26)。接下来的情况更糟糕,“过了亚伯丁,路途更颠簸,一路上看不到任何植物的装点”(Journey:37)。约翰逊用无树、寸草不生来凸显高地的“贫瘠”,但他显然夸大了苏格兰树木稀少的情况,因为在日志中他又多次提到了苏格兰的树林,例如他以为拉塞与“其他岛屿一样,岛上光秃秃的,但却发现,岛上无树是由于无人照管造成的,该地领主有一座果园,他房子的周围就种有一大片树林”(Journey:95);整个奥古斯都堡都“看不到树木,但却能发现橡树和冷杉的残桩,表明之前这里有一大片树林”(Journey:59)。

陪约翰逊一起考察苏格兰的詹姆斯·包斯威尔(James Boswell,1740—1795)

约翰逊用有无树木来比较英苏风景之不同,并以此暗示两地在经济实力上的差距。他对树木与植被的重视在一定程度上呼应了风景鉴赏大师威廉·吉尔平关于风景与树木之关系的观点。吉尔平从画面的“构图方式”出发,也不看好无树的风景,因为千姿百态的树木对于构成一幅风景画来说必不可少,尽管“无树”对于前景而言影响不大,树木的匮乏可以用起伏的山丘、嶙峋的岩石、迤逦的小路来弥补,但画面的中景和远景却会因此而缺乏变化,使得整幅画看上去像是一大片延绵不断、色彩单一的斑块,容易引发视觉疲劳。不过,与苏格兰的单调相反,英格兰的风景在吉尔平眼中又走向了另一个极端:英格兰草木茂盛,景物繁多,但纷繁的景物会喧宾夺主,同样会破坏整体构图。[2]

吉尔平虽然也感受到了英苏风景之间的差异,但他不满约翰逊对苏格兰风景“只呈现它所有的缺点,而没有提及优点”(Observations :119),认为“约翰逊博士这些人的眼光,只习惯于从鲜花满地的草原和麦浪滚滚的丰收场景中发现景色之美,他们是不会对自然中的崇高之景有多少兴趣的”(Observations:120)。吉尔平没有像约翰逊那样对高地风景做出负面评价,反而认为“要不是缺乏景物,尤其是树木,它们可以与意大利的风景相媲美”(Observations:119)。吉尔平指出,约翰逊用英格兰的秀美来衡量苏格兰的崇高,就好像是用“矮子的肢体来衡量巨人的比例”,只凭借自己有限的知识做出了苏格兰山峦“无用”(uselessness)这一判断,却不知在自然系统中,苏格兰的山峦与英格兰的草地和良田一样大有用处;约翰逊之所以认为苏格兰山峦“无形”(formless),只不过是因高地的山峰不符合约翰逊对玉米地与草地形状的记忆,“这里[苏格兰]山峦的形状,毫无疑问,是最壮丽、最崇高的。虽然景色由于缺乏景物而显得简单,不利于展现苏格兰的秀美,但它却是崇高的源泉”(Observations:120-121)。吉尔平还以基林的荒沼为例,肯定了其中的崇高意味:“开阔、荒芜、原始,地表裸露在外,然而这种简单通常蕴含崇高……虽不让人感到愉悦,却非常震撼,想象力被打动,而眼睛却没有。”[3]

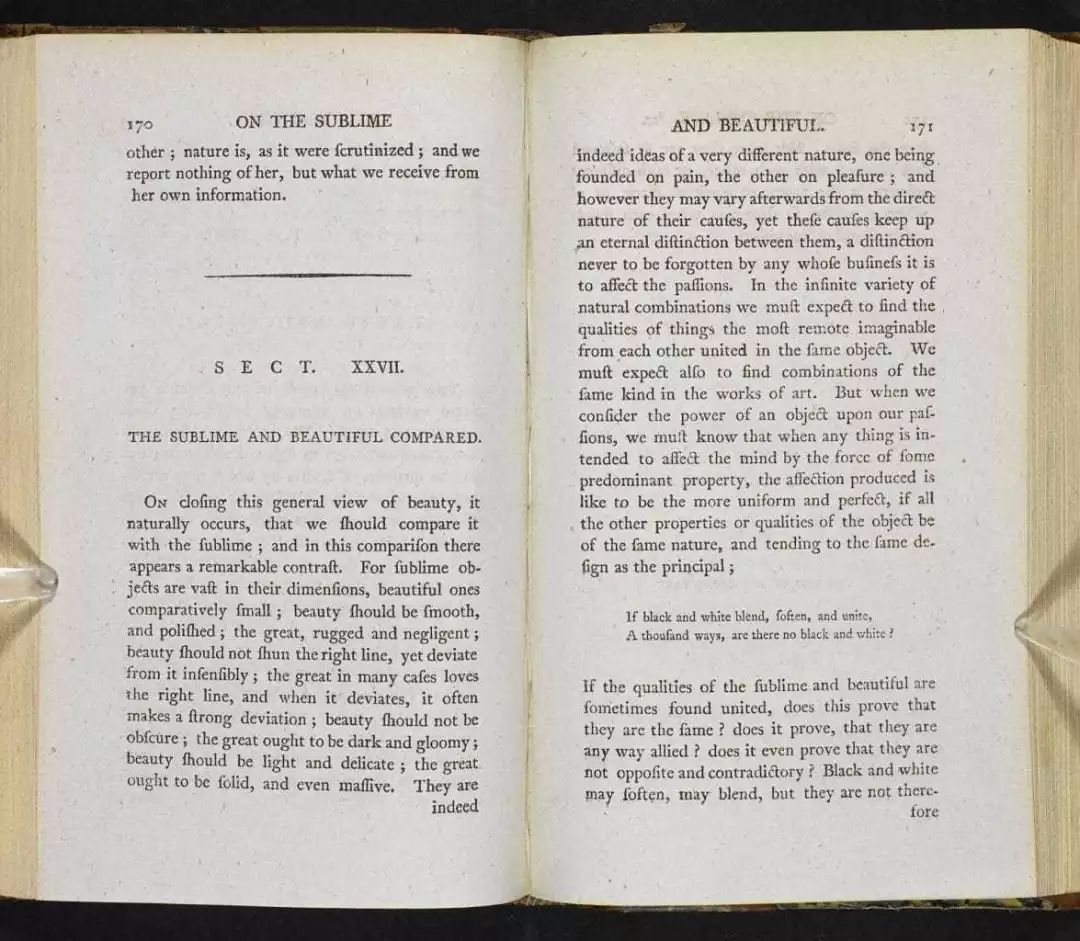

由此可见,虽然吉尔平也认为英苏两地在风景上存在差异,但并没有像约翰逊那样将英格兰定为评价标准,而是肯定了苏格兰风景的美学价值,认为如果英格兰代表秀美,那么苏格兰就代表了崇高。需要指出的是,尽管古希腊作家朗吉努斯的《论崇高》和受朗吉努斯著作影响的英国十八世纪上半叶的约翰·贝利(John Baillie)的《论崇高》(1747)都曾分析过“崇高”这一美学概念,而吉尔平将“崇高”作为与“秀美”相对的类型纳入风景的区分,但吉尔平还有一个先驱,即埃德蒙·伯克。1756年伯克出版《关于崇高和秀美观念起源的哲学探索》一书,从人的感官出发,依据人在外界景物的冲击下所产生的强弱不同的反应,将美分成“秀美”与“崇高”两类:秀美具有女性的娇柔特质,体现为细腻、精致、曲线玲珑、色泽明亮,崇高则带有男性的阳刚之气,表现为简洁、单调、刚强有力、阴沉晦暗。一般而言,秀美的物体体积较小,崇高的物体却尺寸巨大;秀美是光滑的,崇高则是凹凸不平的;秀美的物体一般采用平滑的曲线,即使偏转,也往往难以察觉,而崇高的事物在很多情况下却使用直线,会形成鲜明的棱角;秀美的东西让人心生怜爱,给人带来愉悦,而崇高的物体则让人紧张、痛苦,往往给人带来最强烈的情感体验,如震惊、羡慕、崇拜、敬畏甚至恐惧。[4] 总的说来,光滑的物体是秀美的,粗糙的物体则是崇高的。因此,伯克的秀美与崇高构成了非此即彼的两极,秀美的东西不崇高,崇高的东西不秀美。

伯克关于秀美与崇高的划分为英苏风景类型的划分奠定了基调。此后,英格兰与苏格兰分别以秀美与崇高作为各自的特征,拜伦即以“英格兰!你诸多的美丽过于驯良温顺/对曾漫游在远方山岳中的人来说/啊!那里有荒凉而宏伟的峭壁!/那陡峭如蹙眉般的壮丽,那幽暗的洛赫纳佳山!”[5] 这样的诗句来表明二者的不同。

在《关于崇高和秀美观念起源的哲学探索》(1779年,初版于1756年)中,埃德蒙·伯克比较“美”和“崇高”的区别

英格兰的风景以秀美为主,部分原因在于它土地肥沃,地势平坦,气候温暖湿润,但更为重要的是,相比于贫瘠落后的苏格兰,英格兰以富庶文明自诩,工商业的快速发展使得功利主义一时风光无限,秀美的风景带来的愉悦更贴合功利主义所追求的感官“幸福”。在当时的绘画领域,一部分英格兰风景画也以农村旖旎的自然风光为主题,如托马斯·庚斯博罗(Thomas Gainsborough)主要描绘了英格兰东部地区萨福克郡(Suffolk)的风光,其作品《一位农夫在林地休息的场景》(“Wooded Landscape with a Peasant Resting”, 1747)、《在风景中演奏大提琴的约翰·查菲牧师》(“The Rev. John Chafy Playing the Violoncello in a Landscape”, 1750—1752)、《安德鲁夫妇》(“Mr. and Mrs. Andrews”, 1750)、《画有伐木少年与挤奶女的风景》(“Landscape with a Woodcutter and Milkmaid”, 1755)等营造出了静谧安详的田园生活图景。在这些画作中,庚斯博罗将萨福克郡塑造成了理想中的人间乐园:近处茂密的树林逐渐向远处开阔的平原过渡,乡村劳作者在树下休息、谈情说爱,牧师与土地贵族在领地上奏乐娱乐,就像维吉尔笔下的阿卡迪亚。而在园林方面,“能人”布朗(Lancelot “Capability” Brown)成为最受贵族乡绅欢迎的设计师。他采用大量柔和、平缓的曲线来设计堤岸、道路、草坪,将湖水与溪流作为整个园林的主体景观,把湖岸四周的缓坡变成开阔的草坪,在上面种上疏落的树木,巨大的橡树遮掩着大道,随处都可看到波光粼粼的湖水。经他之手的斯托园(Stowe)、布莱尼姆宫(Blenheim Palace)、 佩特沃思花园(Petworth Park)等均成为英格兰风景园林的名片。

而在一部分英格兰人笔下,苏格兰的崇高常常与贫瘠结对,且暗含贬义。当爱德华·伯特以英格兰派驻苏格兰的收税官员、瓦德将军(General Wade)麾下的军需官的双重身份前往苏格兰后,他在写给伦敦友人的信中谈到了自己对苏格兰风景的感受,说苏格兰这片穷山恶水之地完全符合伯克对崇高的定义,但他已经厌倦了这里单调的山景:

没什么多样的变化,只是一片阴郁的空间,不同形状的岩石、石南丛、高低不平的地势……令人沮丧、阴沉的棕色全都靠近肮脏的紫色,这在石南盛开时让人再厌恶不过。但在所有的景致里,我认为最恐怖的莫过于由东向西或从西向东看到的风景,当视线穿越山峦,愈发会看到巨大的山体,令人恐怖的非对称性和可怕的阴郁。山体投下的阴影和微弱的回音让景色变得更加昏暗。[6]

英苏之间的风景差别如此之大,以至于伯特说,若蒙上一个从南边过来的英格兰人的眼睛,引他到某个狭窄山谷中再松开眼罩,他会被眼前恐怖的景色吓得半死,担心再也不可能走出这片谷地,回到家乡。[7]

不过,以伯克的崇高来定义苏格兰的风景,并不像约翰逊与伯特那样带有贬意。伯克把崇高纳入美学范畴,其实提高了贫瘠荒芜、单调乏味的美学等级。吸收了伯克美学思想的康德进一步从“实用、功利”的角度进行阐发,认为美与功利无涉,“关于美的判断只要掺杂了丝毫兴趣,就会是偏袒的,就不是鉴赏判断。人们必须对于事物的实存没有丝毫倾向性,而是在这方面完全无所谓,以便在鉴赏的事情上扮演裁决者”[8]。利用康德的美无关功利或利害的观念反观伯克对秀美和崇高的定义,合乎逻辑的结论便是:如果秀美必须依附于感官的愉悦,那么这种美还不能算作纯粹;同时,由于崇高会让人在感官受挫的同时激发出精神上的自由,因此相较于秀美,崇高因其无功利性(不追求感官愉悦)而更显美学上的纯粹。这一点恰恰体现在了以詹姆斯·麦克弗森为代表的苏格兰文化复兴者们的文学实践中,他们让贫瘠的高地风景凭借其“崇高”完成了美学上的攻防转换,将经济上的劣势转化成了美学上的优势。

马斯·庚斯博罗(Thomas Gainsborough)描绘英格兰风光的作品《一位农夫在林地休息的场景》(“Wooded Landscape with a Peasant Resting”, 1747)

斯塔尔夫人(Madame de Staël)曾将欧洲文学划分为南方文学与北方文学,法国与意大利是南方文学的发源地,地中海和煦的阳光创造了荷马史诗这样五彩斑斓的艺术诗篇,而“浪漫”则基本上与北方是同义词,严寒冰霜、贫瘠艰苦的环境造就了北方人内敛多思的品性和自由独立的精神。不过,虽然浪漫主义在德国达到了巅峰,但若追溯源头,它却来自苏格兰高地,因为那里是古代游吟诗人莪相(Ossian)的诗篇的诞生地。[9] 《莪相集》不仅对英格兰,也对整个欧洲的浪漫主义文学产生了巨大的影响[10],例如歌德笔下的维特带着一种在恋爱中受伤的心情将他倾心的莪相的诗篇翻译成德文。该诗集是詹姆斯党人麦克弗森在吸收与借鉴苏格兰及爱尔兰的民间歌谣、口头传说、神话故事的基础上创作而成的,但麦克弗森却声称这些作品源自公元三世纪的苏格兰游吟诗人莪相用盖尔语创作的诗歌,他自己只是对这些诗歌残卷进行了整理和翻译。[11] 在伯克提出“秀美”、“崇高”概念不久,1760年麦克弗森出版了《古代诗歌残篇》(Fragments of Ancient Poetry),1761年底又出版了《芬格尔,远古诗史六卷集》(Fingal, An Ancient Epic Poem in Six Books),1763年他出版了《特莫拉:远古诗史八卷集》(Temora:An Ancient Epic in Eight Books),1765年又在前几部诗集的基础上出版了修订版的《莪相集》(Works of Ossian)。

诗集的出版在文化界产生了巨大的轰动,其中对苏格兰风景的描绘完美地诠释了伯克的崇高理念,诗中的乱石与激流、漩涡与战场、电闪与雷鸣,处处都体现了高地风景动人心魄的魅力。如果秀美像一位精心打扮的小家碧玉,温柔而细腻,那么,《莪相集》所体现的崇高则是自然孕育的粗犷汉子,放荡不羁、坚忍不拔,能在困境、黑暗、危险之中展现出慷慨激昂的英雄主义。诗集让苏格兰高地成为欧洲浪漫主义文学的发源地,但一直以英格兰文学为傲的约翰逊博士无法接受这一事实,他不相信一种连书面文字都没有的古老语言竟能产生出如此美妙的诗篇(see Journey:172-174),因此,《莪相集》的文学价值非但未能得到约翰逊的肯定,反而因其“真伪”问题而被他穷追不舍。围绕远古时期是否存在用盖尔语(约翰逊称其为Erse)书写的《莪相集》,以约翰逊博士和麦克弗森为代表的英苏双方文化界人士展开了旷日持久的争论。[12] “真伪”问题的背后其实是英苏双方对大不列颠民族发源地的争夺。约翰逊显然认为,英格兰才是不列颠民族文化的正统,不列颠的文化身份应该是英格兰文化,而不是苏格兰、爱尔兰这些边缘的凯尔特文化。为了捍卫英格兰文化的正统性,他专门出版了《英国诗人生平》(Lives of the English Poets,1790),此前还编纂了《英语大辞典》(A Dictionary of the English Language, 1755),并为莎士比亚作品作序(Preface to Shakespeare,1765),他的这些努力其实与麦克弗森为建构苏格兰文化传统而“创作”《莪相集》的做法并无区别。

为了证明麦克弗森作伪,进而巩固英苏之间文明/野蛮、中心/边缘的等级关系,约翰逊抱着一种怀疑态度对高地展开了地理、文化考察,于是就出现了本文开篇的那一幕。在高地考察期间,约翰逊进一步认定《莪相集》就是一部彻头彻尾的“伪作”,说麦克弗森“找到了一些名字、故事和词组,还有一些古老歌谣的片段,把它们混入自己的作品里,然后向世界宣称诗集是对一部古老诗篇的翻译。如果真是这样的话,我认为这部诗集就不该分成六个部分”,“在诗集所追溯的那个时代,高地人对书籍还一无所知,也没有数字六的概念,或许他们也能数到六,不过有人告诉我们,那个国家当时只能数到四”。[13]

约翰逊的态度是当时英格兰社会的一种普遍心态:苏格兰被认为是一个经济贫困、文化落后的化外之地,需要接受英格兰的开化,如此野蛮的地方不可能产生任何有价值的文学作品。这种偏见在卡洛登战役后得到了强化,在解除了苏格兰的武装威胁后,伦敦开始对带有詹姆斯党底色的高地文化进行绞杀。1746年英国颁布了《解除武装法》(Disarming Act)和《着装法》(The Dress Act),除禁止苏格兰人携带武器外,还禁止他们穿高地服装、使用盖尔语。学龄儿童必须接受由苏格兰长老教会提供的英语教育和宗教思想教育,以此来减少信仰天主教的人数。1747年,世袭司法管理权(Heritable Jurisdictions)被废除,任何拒绝效忠汉诺威王室的人都将自动丧失其土地,此举旨在摧毁高地氏族的经济基础。同年颁布的《禁止令》(The Act of Proscription)比1746年的禁令更为严苛,进一步禁止苏格兰人吹奏风笛、教授盖尔语,并剥夺了高地氏族的姓名和财产权。[14] 1752年的合并法(Annexing Act)则继续削弱高地氏族的势力,将没收来的詹姆斯党人的土地所得投入到“开化”苏格兰这项事业中,即传播国教教义、树立道德规范,灌输效忠英王的忠君思想。

《莪相集》封面,1765

陆续出版的莪相诗集是高地人面对英格兰的绞杀进行文化自救的产物。虽然诗集是关于公元三世纪英雄芬格尔(Fingal)带领处于铁器时代的苏格兰部落反抗罗马帝国入侵的故事,但显然其中罗马帝国侵略军的首领、“世界之王”的儿子卡拉库(Caracul)影射的是现实中率军镇压1745年起义的乔治二世的儿子坎伯兰公爵(Duke of Cumberland)。诗集悲伤哀怨的基调源于卡洛登战役惨败后苏格兰因丧失经济、政治与军事独立性而产生的愤懑之情,这种悲壮感与崇高风景所引发的情感体验相契合,高地风景的美学特征也因此被定义为崇高。休·布莱尔在评论《莪相集》时就指出,崇高与庄严、敬畏及恐怖之间存在亲缘关系,黑暗、孤独、寂静的环境最能烘托出崇高的氛围:

相比于满地的鲜花,繁华的都市那些令人愉悦的风光,[《莪相集》中]苍色的山峦、孤寂的湖水、古老的森林以及撞击岩石的激流才更容易激起崇高之感。[相较于白天,]夜景通常是最崇高的景色。无数的群星散布开来,布满整个夜空,壮观地交融在一起,产生出比在恢弘的日光下更为震撼的效果。[15]

约翰逊之所以夸大苏格兰树木稀少的情况,很可能是由于《莪相集》中多次将苏格兰称作“荒漠”(Desert)之故。芬格尔是“荒漠之王”(King of the Desert),他对这片拥有鹿群和树林的荒漠心满意足,继承芬格尔王位的莪相则是“荒山野岭之王”(King of the Desert of Hills)。但事实上,诗集中的荒漠从不“荒芜”,仅在《芬格尔》中,树木就被提及四十多次。[16] 例如,当温芙拉第一次看到诗丽克时,后者站立在一棵古老的橡树旁[17];弗洛索和犹撒被比喻为平原上的两株幼树(see Poetical :119),库楚林坐在树叶沙沙作响的大树下(see Poetical :164),康诺躺在在山涧旁的古木下(see Poetial :173)。不论是荒芜还是浪漫,诗中高地风景几乎全由树木来塑造。就如休·布莱尔所言,《莪相集》中的高地根本不是什么“野蛮的荒漠”,而是“富饶、可开垦的国家”(qtd.in Poetical :52)。约翰逊与麦克弗森对“荒漠”一词的不同理解,显示出英苏双方对崇高风景的不同侧重:前者见其贫瘠,后者显其浪漫。与约翰逊平铺直叙的风格不同,麦克弗森善于利用风景来营造氛围,调动读者的情感,虽然诗集中找不到诸如“悲伤的”、“恐怖的”、“沮丧的”、“悲痛的”、“痛苦的”这些直抒胸臆的词语,但每个字句都能带来丰富的情感联想,例如他对月下荒野的描写:

奥斯卡缓缓地爬上山巅,夜空的流星照亮了身前的荒原,隐约可以听到远处激流的轰鸣声。古老的橡树偶尔被风吹过发出沙沙声,月亮半明半暗,发出红色的微光,下沉到山的背后。荒原上能听到人的言语声。奥斯卡手握佩剑,说道:“出来吧,我父辈的幽灵们!你们曾经反抗过世间的国王,请将未来的指令传达给我。在我们的洞穴里,你们聚在一起交谈,并能看到英勇战场上的子孙们!”(Poetical:147)

激流的轰鸣声与树叶的沙沙声像是祖先的诉说,祖先的幽灵或飘荡在月下的荒野上,或停留在人居住的洞穴里,自然成为祖先与奥斯卡进行交流的媒介。通过将风景拟人化,风景与人产生了互动:清风会传来远方的战报,河流会唱响岁月之歌,白云会变幻出人的身影,月光会为万物注入精灵。麦克弗森在把自然拟人化的同时又将人物自然化,他常常用自然景物来勾勒人物,如芬格尔首次出场时,“高大魁梧,如同一块巨大的寒冰,他的长枪像一棵枯萎的冷杉,盾牌像初升的月亮”(Poetical:164),寥寥数笔,芬格尔就被塑造成“自然之子”。他是自然的延伸,“眼睛像站在长满苔藓岩石上的雄鹰的眼睛,炯炯有神” (Poetical:237),“长矛像是死亡的绿色的流星” (Poetical:182)。除了孕育英雄,自然还造就美丽的少女,莫娜“弯曲的长发在岩石上经过西边阳光的照射散发出光芒,就像是克罗姆拉的雾气,双乳像布兰诺溪流上的两块光滑的石头” (Poetical:166)。

詹姆斯·麦克佛森(James Macpherson,1736—1796)

《莪相集》是关于苏格兰凯尔特民族起源的史诗。巨岩、冷杉、荒原、荆棘、苔藓、石南、白雪,麦克弗森描写的是高地人耳熟能详的景物,而他笔下的英雄人物又被视为高地人的祖先,景与人的交融一方面让英雄人物生活在高地的风景中,另一方面又赋予高地风景人的情感,人与风景共同组成了一个能够互相感应的世界,同时人还能通过风景与祖先进行交流。这极大地唤起了十八世纪苏格兰人的归属感和对土地的认同感,他们感到自己与英勇的祖先们共同生活在一起,而脚下的土地就是祖先留给自己的自然遗产。

通过再现高地风景,《莪相集》在盖尔人的精神气质与他们的栖息地之间建立了一种亲密的关系。对自然的书写能够让人与遥远的祖先发生想象性的关联,使个体进入到一个更为恢宏、绵延不绝的传统之中,他不再感到自己是孤身一人,而是与生活在同一片土地上的所有人拥有共同的记忆、文化和身份。换言之,风景与文化民族主义之间存在着天然的联系。从词源上看,自然(nature)、本土(native)与民族(nation)系出同根,共同含有“出生”之义。[18] 通过赋予脚下的土地厚重的历史感来激发苏格兰人对周围环境的热爱,从而唤起苏格兰人的民族意识,这是麦克弗森以及后来的司各特在风景处理上的共同之处。

司各特一直对古战场、古迹、废墟、墓碑怀有浓厚的兴趣,专门出版了《乡间古迹与苏格兰的如画风景》(Provincial Antiquities and Picturesque Scenery of Scotland, 1826)一书,旨在将苏格兰的历史铭刻进风景之中。他也研究造园法,认为“要尽量系统地、虔敬地保存那些与历史、古物相关的每一个碎片。哪怕是一块被闪电击中的墙角砖石,或是茅舍的门槛,都有其价值。自然就是遵循此法则来装点风景的”[19]。勃兰兑斯曾如此评论司各特:

他对于每一处断垣残壁、每一个古迹遗址、每一块奇特的墓碑石碣都兴趣盎然;但他对单纯的自然景物本身并不像华兹华斯那样强烈地关心;自然景物吸引他的地方只在于它们能使他发思古之幽情。一丛苍郁的古树本身并不能使他像华兹华斯那样对之肃然起敬,但是如果有人告诉他,在这棵树下查理二世曾小憩片刻,那棵树是苏格兰玛丽女王亲手所栽,那么司各特就会折下一段树枝带回去作为他曾经一游该地的纪念品,而且从此再也不会忘记这些古木丛林。[20]

沃尔特·司各特(Walter Scott,1771—1832)

对古物的崇拜促使成名后的司各特模仿中世纪哥特式古堡的样式,亲自设计并修建了阿博茨福特庄园(Abbotsford)作为自己的家宅。对司各特来说,他看重的不是古物的真伪,而是由它们所引发的对历史的想象,只要能唤起苏格兰人的民族意识,帮助他们认同脚下的土地,他并不介意“杜撰”历史:

传统依存于确切的位置。著名战役的遗址、古老塔楼的废墟、英雄墓穴前的历史石碑、某个古老部落曾居住过的山地或峡谷,都能够使后人回想起有时会记有他们名字的历史事件。甚至是一群外来者,如果过去流逝的岁月让他们不再讲述自己的故事,他们会欢迎任何的杜撰,只要能使他们的祖先与现在所生活的环境发生关联,就像一棵被移植到新环境的树木,会伸开自己的每一束纤维与新的土壤发生接触。[21]

司各特对历史的关注让柯勒律治自愧不如,后者曾拿自己与司各特比较,坦言自己对地方历史并不在意,哪怕该处曾发生过惊天动地的事件:

尊敬的司各特爵士在这一点上和我完全相反,我们处在和谐的对立之中——每一座古老的废墟、山川、河流、树木,都能在他脑中产生历史或传记上的关联,就像一个明亮的黄铜平底锅,只要一敲,据说就会引来成群的蜜蜂。然而,对我而言,虽然约翰逊博士之前曾提过,我还是认为即使自己走在马拉松平原上,也不会对它产生更多的兴趣,感觉就和走在其他相似平原上一样。[22]

柯勒律治以马拉松平原为例,是因为之前约翰逊曾在游记中说过,“一个人如果走在马拉松平原上心中的爱国之情没有得到增强,身处爱奥那岛的废墟而虔敬之情却无增加,那么他并没什么可羡慕的”(Journey:217)。约翰逊比柯勒律治更敏锐地觉察到风景可以借助历史来激发民族情感,但这种情感产生的前提必须是观景者认为自己就生活在这片风景中,而一直强调“国家至上”的柯勒律治显然不会对局部地区的历史产生兴趣。麦克弗森、司各特与他不同,他们都要为高地风景打上盖尔文化的印迹,通过讲述高地历史来构建自己的民族起源,唤醒民族意识,提振民族士气。于是,高地风景与花格呢裙、风笛、盖尔语一道,成为构建苏格兰民族性这个伟大工程中的一部分。

A Journey to the Western Islands of Scotland in 1773

不过,需要注意的是,虽然麦克弗森与司各特都通过风景来构建苏格兰的民族历史,但他们处在英苏关系的不同历史阶段,司各特的时代可谓两国合并后的蜜月期,他对高地风景的描写在某种程度上得到了英格兰的默许甚至支持(英格兰甚至征用高地文化符号来拉拢苏格兰),而麦克弗森的时代则处在1745年的起义刚刚被镇压、英苏民族对立达到顶峰且双方关系降至冰点的历史阶段。《莪相集》在本质上是苏格兰为抵抗卡洛登战役后英格兰对高地的打压、挽救苏格兰传统语言和高地文化而进行的一场文化复兴运动的一部分。

《莪相集》这朵高地荒原上盛开的浪漫之花成功地宣告了英格兰对苏格兰文化绞杀政策的破产,而旨在强化苏格兰民族认同的崇高风景甚至还成为苏格兰对英格兰的一次文化反击战,参与到了英格兰内部的浪漫派对城市工业资本主义的讨伐中。十八世纪中叶,英格兰工商业的高速发展催生了强调肉体愉悦和物质享乐的功利主义哲学,其代表人物边沁认为,快乐和痛苦主宰人的命运,而人是追求享乐的理性动物,趋利避害、趋乐避苦是人的天性,追求功利就是要追求“实惠、好处、快乐、利益或幸福,或者倾向于防止利益相关者遭受损坏、痛苦、祸患或不幸”[23]。显然,功利主义者更偏爱能带来感官享乐的秀美,排斥蕴含着危险、牺牲、困苦的崇高。他们认为肉体的毁灭不是精神升华的前奏,而是最糟糕的结果。没有收成的土地不具有任何美学价值,注重效用的他们更喜欢欣赏果实累累、谷物满仓的丰收之景,因为它们能给个体带来物质利益。

相比于功利主义者对物质与理性的看重,浪漫派更偏重人的精神自由。崇高与痛苦相伴,这种痛感会激发人的自我保护本能,而感官享乐在维持生命体的活力上只起到锦上添花的作用。面对危险,人会意识到肉体的局限,同时又会超越肉体并进而感受到自己的精神存在,获得精神自由。吉尔平这样描述崇高之景带来的一系列心理活动:

壮丽的景色,尽管不符合构图方式,它赫然出现在眼前,冲击着我们,使我们挣脱了思想之力——当目瞪口呆之时,心理活动也停止了。在理性暂停的间歇、精神错乱之际,情感上产生的狂热愉悦先于艺术法则的检验扩散开来。在诉诸理性判断之前,人对风景的整体感知就已产生了印象。我们在感知,而非勘察。[24]

换言之,崇高的景物诉诸非理性给人带来的愉悦远远超过通过理性、科学的分析产生的乐趣,它凭借某种不可抗拒的力量将人完全征服,使其来不及进行理性思考,它带来的震撼效果和强烈的情感体验帮助浪漫派彻底消解了功利主义者对崇高的贬低。浪漫派在野蛮、落后、贫瘠中发现了其蕴藏的精神力量,又反过来将功利主义者的追求视为“庸俗”。岩石缝中的青草、荒原上的野花、长着倒刺的荆棘这些没有“产出”的植物正因其“非生产性”才显得“崇高”。就这样,高地荒凉、贫瘠的风景俘获了众多反对英格兰工商业资本主义的文人墨客。在他们眼中,那位站在山巅之上、白发飘飘、高声吟唱的莪相就像卢梭笔下“高贵的野蛮人”,越原始、越古老的环境孕育出的精神也就越高尚与纯洁,越具有活力和创造力。相比之下,富裕奢华的伦敦钝化了人对自然的感知能力,成为藏污纳秽之所,而带有狂野气质的高地风景恰好可以涤荡工商业社会的种种罪恶,净化人的心灵。

游吟诗人莪相(Ossian)

于是,那些反感工商业的人,那些厌倦熙熙攘攘的都市生活的人,那些相信财富会使人堕落的人,那些鄙视城市中产阶级的人,那些怀念旧日时光、带有恋古情结的人,都会被麦克弗森所塑造的崇高的苏格兰风景所吸引。瓦德将军为镇压詹姆斯党人起义而主持修建的运兵道路在战后为观光客打开了通向高地的大门,他们纷纷前往高地去体验崇高,寻求浪漫,希望以此重获充盈的生命力来净化身心,获得精神自由。

就这样,在军事上遭到失败的苏格兰高地人终于在文化上扳回了一局,《莪相集》中的崇高风景反过来影响了英格兰人对高地的感知。作为《莪相集》的忠实读者,“蓝袜子运动”的领军人物蒙太古夫人(Mrs.Elizabeth Montagu)曾将麦克弗森介绍给伦敦文艺界,并资助他前往高地搜集芬格尔的诗作。1766年蒙太古夫人来到洛蒙德湖西边的格伦克罗(Glen Croe),由于误将格伦克罗当作莪相的出生地格伦科(Glencoe),她对该地的描写总是在寻找莪相的影子:

我们离开了洛蒙德湖,前往群山深处的一处峡谷。一路都在爬坡,一山比一山高。有时岩石悬在我们头顶,摇摇欲坠,还有些地方,激流裹挟泥土而去,暴露出一些山脉的骨架,看起来就像一位巨人,其蕴含的纯然力量和未经柔化的形状比经过加工完善后的模样更加恐怖。巨人的脸颊由于瀑布的冲刷形成褶皱,上面长满年代久远的灰色苔藓。随处可见的是令人恐怖的崇高:承受千百次暴风雨打击而支离破碎的枞树,还有滚到中途戛然而止的巨石,它正期待下一场地震以走完余下的线路。沿着这条雄奇的道路走上几英里,我感到从未有过的震惊。我们在一个叫格伦克罗的地方停了下来,科纳河流经此处,莪相曾在岸上唱起最庄严的歌。[25]

麦克弗森最擅长的莫过于以山川河流喻指远古英雄。他将自然拟人化的方法使蒙太古夫人也将山石想象成巨人的样子。摇摇欲坠的巨石、被风暴击碎的树木、中途止步的滚石,这些意象让人感受到一股无法抵抗的破坏性力量,也即蒙太古夫人指称的“令人恐怖的崇高”。可以说,从《莪相集》开始,“崇高”就成为描写苏格兰风景的核心词语。在麦克弗森之后的文人对高地风景的描写中,荒原(desert)、荒芜(desolate)、阴郁(gloomy)、恐怖(horrible)、可怕(hideous)、忧郁(melancholy)、令人恐怖的壮观(horrible grandeur)成为高频词语,给南部的英格兰人带来一种全新的视觉冲击和情感体验。

蒙太古夫人(Mrs.Elizabeth Montagu)画像

这种全新的体验使高地旅游逐渐兴盛起来,大量文人墨客,包括波科克、彭南特、约翰逊、包斯威尔、莫瑞、麦卡洛克以及华兹华斯兄妹,纷纷前往高地,围绕莪相和芬格尔传说所描绘的风景进行实地考察。他们出版了大量的游记、绘画、日记来讲述自己的高地之行,最著名的要数他们在斯塔法岛上的芬加尔洞穴、洛蒙德湖、尼斯湖、克莱德瀑布、福耶斯瀑布、布拉恩瀑布以及本尼维斯山所体会到的高地独有的可怕的优雅。[26] 粗糙的岩石、回音袅袅的洞穴、深不可测的湖水、时断时续的瀑布、高耸入云的山峰,种种景观都激发了他们的浪漫想象。在这些作品当中,最著名的当属华兹华斯兄妹对高地风景的描写。

1803年,华兹华斯兄妹与柯勒律治开始了高地之旅,但不久柯勒律治因健康原因中途退出。在洛蒙德湖畔,兄妹二人碰上了一位年方十四的高地少女。她宛如仙子一般,生活在“石南繁茂的清幽谷地”,那里“灰色的山石,绿色的草地,/被雾气笼罩一半的树林,/寂静的湖水边/淙淙作响的瀑布;/小小的河湾,幽静的道路掩护着你[少女]的家园”[27]。华兹华斯认为这是只有在梦中方能得见的仙境,在这钟灵毓秀之地,高地少女远离尘世的烦恼,即使沐浴在寻常的阳光中,也带有天堂般的明艳。[28] 在《往西走》中描写的另一个美好的黄昏时刻,兄妹二人又在洛蒙德湖东面的凯特琳湖畔偶遇了两位衣着整齐、彬彬有礼的妇女。该地属于偏僻之地中最凄冷的地方,周围又黑又冷,降过露水的土地上,一切都晦暗不清,两位高地妇女的那句问候“你们是否要向西去”如同天籁,给了诗人精神力量,“让我去穿越那光明的福地”。由于高地位于苏格兰西北,所谓的高地之行就是一路西行。如果诗人将往西走看作是一种天命(heavenly destiny),那么西去之行便如同班扬的《天路历程》中的朝圣之旅一样,西北高地也就成了诗人心中的“福地”。华兹华斯在这片“远离故土的陌生的土地”上感受到了超凡脱俗的神圣力量。[29] 不过,诗人笔下的空灵的湖光山色并没有令人敬畏的崇高之感,反倒给高地景色增添了一丝秀美的成分,如果不点明地方,读者很可能会误认为《致高地少女》和《往西走》这两篇诗作描写的是诗人故乡威斯特摩兰郡(Westmorland)的湖区风光。

华兹华斯对高地的喜爱源于他对苏格兰浪漫主义文学的喜爱。在给友人的信中,他承认自己受益于高地凯尔特文学:“北方文学对我的影响比我所能承认的要大得多。”[30] 他从中学会了用平淡质朴的语言进行创作,从民间歌谣汲取灵感以及用“自然”的语言描述风景。事实上,华兹华斯不仅广泛阅读苏格兰民谣,还深受《莪相集》的影响。在《序曲》的开头,他沉浸在描写高地英雄华莱士(William Wallace)的英雄史诗里。诗人在苏格兰拜谒了彭斯的墓地,在罗布·罗依(Rob Roy)墓前作诗,并与司各特碰面,甚至他笔下的湖区景色都与高地风景极为相似。但和约翰逊一样,出于民族自尊心,华兹华斯对高地浪漫主义文学多采取避而不谈的态度,并竭力否认麦克弗森对自己的影响。[31]

与华兹华斯的隐晦不同,维多利亚女王对苏格兰的喜爱要直白得多。苏格兰悲凉、冷清、孤寂的环境非常适合女王丧偶后忧郁的心境,她决定远离伦敦的繁华喧嚣,定居在迪河谷的巴尔莫拉城堡(Balmoral Castle)。

描绘巴尔莫拉城堡(Balmoral Castle)周边景色的油画

相较于她的叔叔乔治四世短暂的苏格兰之行,女王在苏格兰的定居无疑进一步加强了汉诺威王室在高地的存在感。她经常四处观光,还曾兴致勃勃地前往洛蒙德湖附近:“一路上都很少碰到人,沿途我们只看到几座漂亮的乡绅住宅,还有一些贫寒的茅屋,里面住着衣着朴素的妇女、长发赤脚的少女和孩童,安详谦卑的老人和农夫,这里的一切都是孤寂的、浪漫的,带有野性的活泼,没有旅社,也看不到乞丐,他们是讲着盖尔语、追求独立的人民,让我心爱的苏格兰成为世界上最自豪、最美丽的乡村。”[32] 这些讲着盖尔语的高地人并没有让女王产生文化上的疏离,相反,女王从他们身上看到了自由独立的精神,她多次提到这里是罗布·罗伊所属氏族的居住地,甚至提到司各特在小说中对该地的描写:“我们穿过阿伯福伊尔宗族的村落,他们因司各特的小说《红酋罗布》而闻名,壮丽的风景从此处展开,巍峨、崎岖、绿色的山峦,巨大的树木和漂亮的粉色石南花,其间点缀着欧洲蕨、岩石和矮树丛,混合得恰到好处,还有本洛蒙德山,巨大的山体赫然出现在我们面前。”[33] 高地的风景带来的不再是恐惧,而是愉悦,甚至让女王联想到了瑞士的风光——皮拉图斯山、楚格湖,她还自豪地写道:“这里有漂亮的石南,在别处是看不到的,我对此处的喜爱远胜过瑞士,虽然那个国家的景色同样宏伟壮观。”[34]

除了私人原因,女王对苏格兰的喜爱显然带有政治含义。洛蒙德湖地区是罗布·罗依和他所属氏族的居住地,历史上民风彪悍,是高地氏族首领反抗英格兰统治的大本营。这块以反抗汉诺威王朝而闻名的土地能得到女王本人的喜爱,说明高地氏族的反抗已成为历史的记忆,汉诺威王朝已在此建立起了牢固的统治。与华兹华斯不同,女王不再把洛蒙德湖附近区域视为“远离故土的陌生的土地”,而是把它看作大不列颠国家的一部分,并拿它与别国(瑞士)的风景一较高下。

华兹华斯和维多利亚女王都对高地的崇高风景钟爱有加,苏格兰的地广人稀也为想象力的自由驰骋提供了广阔的空间,但与前人不同的是,他们用秀美来冲淡和中和崇高风景给人带来的恐怖感,使其具有“如画”的特征。这种审美方式的转变与十八世纪末英格兰绘画界和园林界率先刮起的“如画”风密不可分,正是这股美学风潮改变了人们欣赏自然的视角。

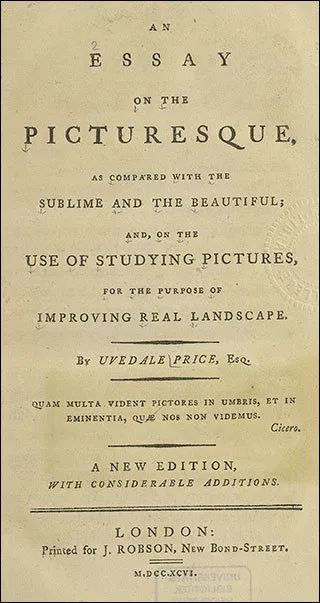

“如画美”,顾名思义,描述的是像画一样美的风景,用吉尔平的话来说,它是“一种能够入画的秀美”[35]。吉尔平和乌韦代尔·普莱斯堪称如画理论界的双子星:吉尔平虽是牧师,但从小热爱绘画;普莱斯是赫里福德郡(Herefordshire)的土地贵族,在园林设计上颇有造诣,两人分别从画家和园林设计师的角度讨论风景的再现问题,即什么样的风景才能“入画”。虽然切入点不同,但殊途同归,他们的见解常常惊人的一致,都认为如画风景最重要的一条就是对“人工性”的排斥,要尽量保持风景的原初状态。两人的共识要归功于英国绘画界与园林界之间的密切交流。吉尔平关于如画美学的灵感最早来自英格兰的风景园林,他曾拜访过普莱斯并参观了后者的福克斯雷庄园(Foxley)。从园林中吉尔平总结出一套欣赏、评价一般山川风景的原则和方法:

不管纯自然多么原始,一位如画旅行者很少会对它感到失望,但在艺术品面前,他却经常感到自己受到了冒犯,这是无可否认的……在研究自然的过程中我们的品味越是得到提升,就越觉得艺术品索然无味,人工技巧很少能取悦于人。一旦坚信只有原创才伟大后,模仿之作如果不想招人讨厌的话,就必须做到纯粹。(Three:56-57)

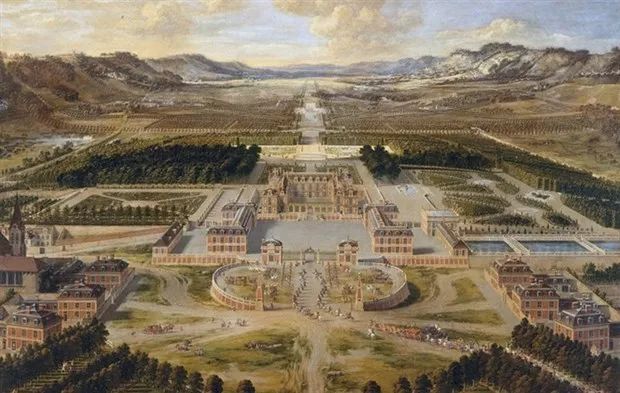

不论是吉尔平还是普莱斯,都厌恶看到风景中平滑的曲线,因为自然界不存在完全光滑、平整的物体,这也是两人反对当时最负盛名的造园师“能人”布朗的原因。虽然布朗在打破法国几何园林方面向前迈进了一步,采用蜿蜒平缓的S曲线来反对凡尔赛宫式的强调中轴线、讲究对称的园林设计,但普莱斯认为布朗对法式园林的反抗并不彻底。在普莱斯看来,布朗对自然的“改良”(improvement)依旧是一种人对自然的扭曲,他设计的园林不过是一个放大了的人造花坛,放眼望去,湖泊、河流、堤岸、草坪都采用圆滑的曲线轮廓,平淡无味,缺乏自然的灵动。[36]

威廉·吉尔平(William Gilpin,1724—1804)

如果圆滑的曲线、对称的图形以及几何形状是人工性的体现的话,那么,不难想象,如画风景会用粗糙的表面、非对称性的构图来打破人造景观带来的整齐划一,以再现自然的原始风貌。如画风景偏爱参差嶙峋的山路,而非光滑平整的堤岸;偏爱毛发蓬乱的山羊,而非修剪整洁的绵羊;偏爱骨瘦如柴的老马,而非油光水滑的骏马。在《如画三论》中,吉尔平还提供了很多增添风景如画特质的方法,如大量使用不规则的图形,采用非对称的方法产生失衡感,凸显植物、岩石粗糙的质地以及强调光与影的明暗对比。他以现实中一座帕拉第奥式建筑为例指出,比例的和谐、装饰的严整、整体的对称虽能给人带来愉悦,但一旦入画就显得过于中规中矩,毫无生气:“如果想让它具有如画般的美丽,我们就得拆掉一半,再毁掉另一半,将断壁残垣丢弃在四周。简言之,我们要把一栋光洁的建筑变成一座粗糙的废墟。”(Three:7)吉尔平反对用人力将建筑物变得整洁、平滑,却不反对用人工的方法将建筑变得粗糙、破败。如画建筑要隐藏人为的痕迹,使自己看起来更为“自然”,哪怕这种“自然”的背后也是一种高度的人工性。于是,人造古迹(folly)在如画园林中被大量使用,英格兰兴起了一股“废墟”热。越是古老破败的物体,越具有如画之美,这成了如画鉴赏者的一项共识。

普莱斯指出“粗糙”与“突变”和“非对称性”一起,能最有效地引发“如画”的效果。他以废墟为例:

一座保存完好的希腊式神庙或宫殿,有着光滑的表面和色泽,不论是在绘画中还是在现实里,都可称为秀美,要是成为废墟,则可称为如画。时间(这些变化的伟大推动者)会让秀美之物逐渐变成如画:第一是通过天气使其污损、发霉,长出斑斑青苔,剥蚀掉光滑的表面和均匀的色彩,让它呈现出一定程度的粗糙感和斑驳的色差。接下来,各种天气变化会使砖石松动,它们不规则地堆叠在一起,压在下面的是曾经光滑的草坪和甬道,而那些曾被精心修剪过的林荫路和灌木丛,现在却混入了野生的植物和藤蔓,这些植物疯长起来,干渴的景天属植物、山墙花和其他植物在碎砖烂瓦中汲取养料,鸟儿把食物藏在裂缝中,榆树、接骨木和其他浆果灌木丛依墙生长,常青藤覆盖其他部分,蔓延至顶部。门窗的边线变得极不规整,加上边框上覆有常青藤的枝蔓,显得更为破旧、也更为如画。(Picturesque : 46-49)[37]。

普莱斯的描述让人联想起J.M.透纳的画作——《丁登寺》(“Tintern Abbey”, 1792—1794)。画家在破败寺庙的拱顶上增添了卷曲的藤蔓,以打破建筑物硬直的线条。废墟古迹、野生藤蔓是自然的杰作,也最为“如画”。带有岁月痕迹的断石残垣体现了人工向自然的复归,恣意生长的藤蔓则凸显了自然环境的原始,它们体现出如画美学的慕古倾向和对自然的追求。

《丁登寺》(“Tintern Abbey”, 1792—1794)

吉尔平也持同样立场,指出“那些古代建筑遗留下的优雅的废墟,被毁坏的塔楼、哥特式的拱门、城堡和修道院的遗迹,它们是艺术最丰富的遗产,经由时间变得神圣,值得我们对这些自然造物加以崇拜”(Three:46)。此外,为表明粗糙的物体更加“如画”,吉尔平还依照相同的构图方式,用平滑的曲线和粗糙的短折线分别创作了两幅风景画来比较二者的差异。它们的构图完全一样:近景是两山相交,透过两山的相接部分,可以看到一块作为中景的平缓谷地,最远处的山峦依稀可见。吉尔平认为,布朗式的仅由平滑曲线创造的风景太过呆板,而由短折线构成的风景更为自然(see Three :18-19)。

此外,吉尔平还提出了“道德美”(moral beauty)和“理想美”(ideal beauty)这两种展现风景的方式。“道德美”蕴含物质上的富足,而“理想美”与不计功利的“如画美”意义相同。伴随着农业开垦和城市化等人类改造自然的过程,“如画”唤起的是工业时代对“乡野”的怀念,对“未经改造的自然”的渴望。[38] 吉尔平说:

当我们发现一座富足的村落,里面有建得很好的房屋,整齐的农场,所有的东西都宽敞实用,喜悦之情会到了无以复加的地步。但这种规则性和准确性却不能激发出想象所带来的愉悦,除非它们能使用一些相反、对立的因素。[39]

这些对立的因素就包括废墟、破屋、流浪者、吉卜赛人、乞丐等与“贫瘠”相关之物。当赤脚的少女从眼前走过,她只会为周围的风景增添诗情画意,而不再与当地的贫困产生关联。观赏者不会从道德、经济、社会或政治的角度介入眼前的风景,他们寻求的仅仅是一种美学体验。从这点上来说,如画是一种“颓废”的审美品味,它美化了乡村的贫瘠。吉尔平强烈反对让“忙于各种营生的农民”成为风景画中的人物,相较于滚滚的金色麦浪、瓜果满枝的果园这些能够与“生产”相关联的图景,如画美学偏爱断壁残垣、古堡废墟、茅屋乞丐这些“贫瘠”的景致。在它看来,高低不平、蜿蜒盘旋、斑驳陆离的景物最具“自然”美感,能让观众一下子就进入到令人愉悦的忧郁之中。

在推崇“自然”的同时,如画美学流露出对“平均主义”的反感,规整的线条体现的是人对自然的改造,而法式园林中的“拉平”法则(levelling)则与法国大革命所提倡的“平均主义”密切相关。如画美学反对启蒙时代所张扬的理性主义,推崇包含“民主”、“自由”的自然秩序。与人为秩序强调的整齐划一不同,自然秩序允许个体多样性的存在,它不会强迫个体去遵循相同的法则,而是在个体自由发展的基础上形成一个有机、和谐的整体。于是,带有深刻政治内涵的如画理论为英国的宪政传统提供了美学支持。普莱斯将如画园林与治国术联系在一起,园林中的平整与政治上的平均都意味着去除掉一切差异性:

好的风景在于每个部分都是自由的,不受到限制,虽然有的非常突出,处在光亮之中,有的则隐匿在阴影下;有的粗糙,有的光滑富有光泽,但对于整体的美丽、力量、效果与和谐来说,都必不可少。这用来描述一个好的政府再合适不过,且对任何风景也都适用,不管是最朴素简单的还是最辉煌复杂的,这一法则摒除了沉闷和混乱,包含了一切。所有自由的政府都遵循自然秩序,排除了无政府和独裁的状态。值得一提的是,独裁者往往是最极端的平均主义者,他会清理、铲平高大庄园外的一切,在我看来就像在使用土耳其改良主义原则。(Picturesque:28)

An Essay on the Picturesque,1794

而英式园林体现的是英国自光荣革命以来所传承的宪政传统。君主立宪制让土地贵族在地方上享有较大的权力,每个郡县都有自治的传统。对此曾为首相之子的霍拉斯·沃波尔自豪地写道:

只要英国能维护她的宪法,天堂就属于英格兰——这能够顺理成章地解释为什么园林品味在本世纪初[十八世纪]之前没有被发现:因为它是自由的人民组成的帝国和贸易组成的帝国幸福地结合在一起的产物,它靠的不是军事和征服的意志,而是通过英勇地捍卫自由财产权而得以维持。历经美德的抗争,它享受了长久的和平,并用它的富饶和理智来使理性的愉悦变得更为文雅……英国的园林品味,与英国的宪法同生同灭。[40]

沃波尔在他的《论现代园林》(On Modern Gardening)中更是用进化论的眼光来梳理整个欧洲园林的发展史。他将英国园林作为欧洲园林的未来发展方向,认为只有享有独立财产权和良好的宪政制度的英国才能诞生现代园林品味,而糟糕的园林品味则来自糟糕的政治制度。[41] 同理,法国王权至上的统治术蕴藏在凡尔赛宫的园林设计中,部分对整体的绝对服从宣示了法王不受任何挑战的绝对权威,也传递出人要为自然立法的征服意志。这种理念在伯克眼中成为法国大革命最致命的缺陷:试图利用抽象的原则,而非“自然”的习性来管理人民,最终只能陷入巨大的混乱。人性是复杂的,没有放之四海皆准的先验法则,相沿成习的惯例和政治制度已受到历史的检验,具有存在的合理性。[42] 对英式园林热爱者而言,英式园林对局部的尊重、对“自然”的强调以及不过多进行人为干涉的“无为而治”的造园理念正好迎合了英国的自由思想和权力相互制衡的传统。

这种园林设计理念的兴起与中国园林思想的传入密切相关。[43] 十八世纪欧洲盛行“中国风”。“师法自然”的中国园林追求“虽由人作、宛自天开”的艺术效果,它经欧洲来华传教士、商旅人士传到英国,深刻影响了英国的造园思想。法国人将英国新出现的这种园林风格称为“英中园林”(Le Jardin Anglo-Chinois),该词不仅表明中英园林间高度的相似性,还暗示了它们的传承关系(这一事实严重伤害了英国人的民族自尊心,遭到了以沃波尔为首的爱国者们的极力否认。[44] 不过,普莱斯却在《论如画》的开篇第一句就承认中国园林的崇高地位,认为“世界上除了中国,没有哪个国家在造园术上能与英国匹敌”[Picturesque:1])。英国从中国园林那里吸取了抗击法式园林的利器,即对自然的强调,一反法式园林中将树木修剪成规整的几何形状的做法,如画园林中每一株恣意伸展的树木都宣称了英式自由的存在。[45] 沃波尔曾自豪地说:“我们已经提供给世界真正的园林模式,让其他国家模仿或败坏我们的品味吧。我们要让这种品味登上翠绿色的王座统治,它以优雅的简单性独具一格,并以能柔化自然的粗野、模仿它的典雅为傲,使其他艺术难以望其项背。”[46] 沃波尔故意抹去中国园林的影响力,认为英国园林是本国的“独创”,将英国园林的特点概括为“优雅的简单性”,认为自然的粗野需得到柔化,其实就是将秀美作为英国园林的特征。沃波尔心中理想的庄园是体现辉格党精神且秀丽的斯托园,而不是那种让人恐怖的属于崇高类型的园林,虽然他被视为哥特式小说的鼻祖。

霍拉斯·沃波尔(Horace Walpole,1717—1797)

吉尔平与普莱斯继承了沃波尔将园林与政治联系起来的做法,并用如画理论进一步阐发了英国宪政制度的优越性,即对多样性的包容。不过,他们没有将视角局限于秀美,而是从如画与秀美及崇高的关系上来考虑这个问题:秀美凸显的是柔软光滑,崇高侧重的是粗粝宏大,二者的结合就产生了如画的效果。不过,作为一个美学范畴,如画概念也经历了一个发展的过程。起初,吉尔平只是把它纳入秀美的范畴。在给首任英国皇家美术学会会长雷诺兹(Joshua Reynolds)的回信中,他同意雷诺兹的观点,认为如画并不适合表现宏大的物体,因为绘画中宏大的物体一般使用单一、整齐的色块和线条来表现,强调“多样性”、“变化”的如画只适合表现美学等级上低于崇高的物体;不过,作为一种特殊的秀美,吉尔平还是赋予了如画一项只有崇高物体才具有的美学特质,即粗糙感,为此,他发明了“如画美”(picturesque beauty)一词,在他看来,如画是一种特殊的带有崇高特征的“秀美”(see Three:34-37)。但是,普莱斯却认为世上还有一种既不同于崇高也不同于秀美的如画景致。“多样性、变化”是如画的独有特征。为了凸显它们,普莱斯干脆把如画单列出来,与秀美、崇高构成三足鼎立(see Picturesque:39)。结合普莱斯与吉尔平的观点,可以认为,如果秀美是光滑的、柔和的、渐变的,那么如画则是粗糙的、突兀的、具有不规则性,它强调突然的背离、显而易见的对立和变化;如果如画可以与秀美相结合,那么它也可能与崇高组合,而 “秀美”与“崇高”所形成的“对撞”恰恰是“如画”追寻的艺术效果。就此而言,如画不追求画面的统一感,也没有统一的法则,它可以被视为英式自由的另一种表现方式,强调局部要给欣赏者带来不同的审美体验和心理变化。

对撞的魅力来自“调和相互对立的形状、色彩、光影和线条”(Three:108)。普莱斯曾通过比较鲁本斯与克劳德·洛兰的绘画来阐明如画风景的特点,认为鲁本斯的绘画以崇高和如画著称,其画作中充斥着穿透乌云的光线、出现在暴风雨天空中的彩虹、闪电与雷鸣的效果、突然闪现的微光、白练似的光芒、白云与黑暗的大胆组合等内容,它们完全破坏了克劳德画作的秀美、雅致的格调。克劳德的画作表现的是柔美的意境,鲁本斯则大胆地使用扭曲、怪异的形状,其作品生动活泼,富于变化(see Picturesque:117-118)。吉尔平在他的高地游记中同样采用了“对撞”手法来打破高地风景由于“崇高”而产生的单调。让树木出现在绵延数公里的山脉的前景中,或让成簇的植被顺着山坡向上攀爬,在土丘之上建一座城堡,让平静的湖面上泛起木舟,所添之物皆能为崇高的风景增添几分灵动(see Observations:122)。换言之,崇高之中掺杂秀美,这使得苏格兰的风景具有了“如画”的特质。粗糙的表面、时断时续的线条为单调的崇高注入了生气,丰富了苏格兰风景的表现方式,使它由过去单纯的“崇高”走向了“如画式崇高”。

于是,秀美也逐渐成为高地风景的特征。1765年,格雷这样描述高地:“山峦令人狂喜,除了造物主上帝,没人知道如何将如此多娇的风景与恐惧结合在一起。”[47] 彭南特通过系统比较高地的各处风光,最终得出洛蒙德湖附近的风景最为如画。[48] 这是因为该地是苏格兰高地与低地的交接处,一边是险峻的高山峡谷,与传说中莪相的诞生地相距不远,另一边是洛蒙德湖与凯特琳湖构成的湖区,游客可以看到被开垦的低地良田。附近的拉斯小镇成为游客的聚集地。巍峨的山峦与平坦的湖区低地、湖光与山色的对撞非常符合如画对景观多样性的要求,正如当时的一首诗所描写的那样:“崇高之景吸引观光者的目光,/而更秀美的风格能带来更大的愉悦, /要知道!游客,拉斯,很好展示了这种差别,/当西风在结满硕果的平原上嬉戏。”[49]

正是由于其独特的地理位置,洛蒙德湖附近地区作为苏格兰最堪称如画的地方,才成为众多作家与旅行家的书写对象。吉尔平在其高地纪行中对这样一个美丽“如画”之地进行了描写,并淡化了该地风景中的“崇高”意味,为它增添了秀美:

描绘洛蒙德湖的油画

从塔比特出发,走了三英里,路面逐渐上升,为我们提供了开阔的视角,可以回看湖水的狭长部分。眼前左侧的山峦径直进入水中,在山的那边,远处是一座座河湾,湖水消失在远山的最深处。

这些山峦的颜色非常漂亮。天色尚早,初升的太阳尚未驱散飘荡在山中的蓝色雾气,但它微弱的光晕,透过雾气的间隙,倾泻出最柔弱、最微妙的光芒。湖水也强化了这一效果,某些地方它与山脚的颜色融为一体。(Observations:17)

在多萝茜·华兹华斯笔下,该地比吉尔平描写的还要秀美。华兹华斯兄妹在苏格兰旅行期间,经过洛蒙德湖,“一幅突然出现的画面让我们停下了脚步,它是如此的独特、美丽,就好像是来自另一个世界”,“环绕岛屿的湖水无边无垠。在阳光下,远山可见,它们有的穿过阳光下的薄雾,有的还处在阴暗之中,但已带上太阳的光斑。湖水消失在低矮的远山之间,而岛屿消失在湖水里,它们或与变化的光线一起舞动,或处在积雨云的黑色阴影中”(Reollections :72)。在随后的文字中,多萝茜·华兹华斯继续描绘着一幅高地湖区风景画,力图证明洛蒙德湖的风景如何“充满了魔法和魅力——是一个用伟大永恒的轮廓和构图组成的崭新世界”(Recollections :74):

这些岛屿的形状和外观尽可能地多种多样,平缓的、起伏的、大的、小的、光秃的、岩石裸露的、具有田园风味的、树木葱茏的。首先映入眼帘的是一座比较平缓的绿岛,上面没有树木,由于海拔不高,地势平缓,它只有很少的一部分露出水面。在它突出来的一个岬角上有零散堆积的泥炭和一间孤零零的茅舍。这个小岛呈不规则的形状,非常平整,与它相邻的一个岛屿,离我们更近,岛上长有石南和杂树林,地势更为起伏,前面是伸向水面的缓坡,后面是像摇篮一般的空谷。这两座岛屿,加上我们站立的因茨那-瓦那茨岛,与湖水交融在一起,可以说,它们嵌入湖中,与水相交的形态非常迷人。(Recollections :73)

司各特也采用了如画的手法,为高地风景开拓出秀美这个维度。司各特对洛蒙德湖附近区域的出色描绘使该地一举成为旅游和文学胜地,他将多部作品的故事发生地设在此处,如《威弗莱》、《湖上夫人》、《红酋罗布》等,为此地带来了巨大的文学声誉。苏格兰的第一个国家公园——洛蒙德湖和朝塞斯山国家公园就设立在这里。在《湖上夫人》中,司各特以苏格兰国王詹姆斯五世猎鹿时不慎闯入洛蒙德湖旁边的凯特琳湖为开端,将这个以民风彪悍著称的地方描写得风光旖旎:

他登上高耸入云的山巅,

夕阳的余晖映红山岭,

脚下是一面金子般的明镜,

浩渺的凯特琳湖洪波汹涌;

洪波涌向遥远的天边,

峡角港湾绰约朦胧,

小岛涂上了血红的色彩,

缥缈在耀眼的晚霞之中,

岛上的山峰如巨人挺立,

守护着令人神往的仙境。

巍峨的文绿峰高耸南天,

起伏的山峦连绵峥嵘,

她将创世初遗留的山岩

凌乱地抛进凯特琳湖中,

森林用她碧绿的衣衫

覆盖了山腰和皑皑霜峰,

遥望北方的半天云里。

赤裸的贝安山昂首挺胸。[50]

《湖上夫人》里的插画,Howard Chandler Christy,1910

司各特如同一位画家,用丰富的色彩绘制凯特琳湖的湖光山色。夕阳西下,为烟波浩渺的湖水镀上了一层金色,而湖中小岛、山崖却被夕阳映成红色,巍峨的山峦守卫着湖区,有的穿上绿色的林杉,有的只露出灰褐色的岩石,从险峻的峡角望去,这里恍若人间仙境。在描写与洛蒙德湖相邻、同处苏格兰中部腰带区域的帕斯郡(Perthshire)时,司各特也采取了综合了秀美与崇高的如画方式:

一个国家最有趣的地方,最能完美展示自然美景的千姿百态之处,要数高山逐渐舒展在平原丘陵之间的景象。在帕斯郡也可以找到最如画的山峦,虽然不是最高的。激流从山涧中奔腾而出,穿过浪漫的山隘将高地与低地连在一起。这里气候更为适宜,植被、土壤与壮美的山景融为一体;交织在一起的树林、灌木丛给山麓披上绿衣,并沿峡谷而上,与峭壁连为一气。这块宝地上,就像诗人格雷或是其他人所说的,是“恐怖之中怀有秀美”之地。[51]

洛蒙德湖附近的景物由于符合如画的特征而获得了“美丽如画”的赞誉,然而决定风景是否“如画”的,除景物的外表质地外,整个画面的构图方式也极为重要。如画美学从欧洲大陆风景画中获益良多,除了吉奥乔尼、提香、拉斐尔、鲁本斯等众多画家外,克劳德·洛兰、萨尔瓦多·罗沙和普桑的画作都成了英国风景确立自己如画标准的参照。英国风景画家们从克劳德·洛兰的风景画中学习“秀美”,从罗沙那里学习“崇高”,从普桑那里学习近、中、远景的衔接和画面布局。吉尔平更是从典型的克劳德风景中获得了一般风景画的构图模式:山峦和湖水构成画面的远景和中景,前景包括凹凸不平的土地、树木、山石、瀑布和峡谷,远景的浅色调向前逐渐加深;前景要展现自然的活力、景致的丰富、形状的多样和色彩的绚丽,远景和近景借助半遮半掩的湖水、蜿蜒的溪流或露出一个侧面的山坡来过渡,使整个画面极具纵深感。[52]

吉尔平说,“自然总是善于设计……却不善于构图”[53],它是一座宝库,储存着所有如画美的理念,但同时自然不会屈从于构图、光线、景深这些绘画上的要求,“它会给我们带来谷物,却不会屈尊制作面包”[54]。实际上,自然很少能够通过风景绘画的考试,它缺乏构图意识,景物布局也不够恰当,一个糟糕的前景往往就破坏了整个画面的景深。因此,艺术家需要根据绘画的要求来对自然进行“加工”。克劳德镜随即成为画家对风景进行加工的最常见工具,它由一块染色的凸面镜构成。作画时画家要背对所要描绘的风景,观察镜中所呈现的图像。由于凸面镜可以缩短景物的间距,改变景深,捕捉到眼睛无法捕捉的总体效果,所以对初学者把握画面的整体布局有很大的帮助,也因此深受画家们的喜爱。不过,经过凸面镜呈现的景物已发生了变形,距离越远的景物,变形越严重,它们的细节特征统统会被凸面镜过滤掉,而染色玻璃又为镜中的景物抹上了一层底色,与自然光线下的景致存在着较大差异。当然,从另一个角度来看,克劳德镜的“失真”反而帮助风景艺术家获得了任意“挪用”自然景观的自由。

盛行于十八世纪的克劳德镜

如画美学赋予了观赏者改变眼前风景的权力。如果自然不能提供可以“入画”的景观,那么就需要借助人的巧思来“提升”自然。《牛津英语词典》在定义“如画”一词时,其中一个释义几乎把它等同于“诗性的想象力”(poetical fancy):“指在语言、叙述等方面……异常形象或生动;有时候也暗含着为了力求效果而罔顾事实的意思。”[55] 旅游者和艺术家能够通过想象力,从风景里剔除掉所有碍眼之物,只保留下那些和谐、美丽的部分,有选择的吸纳比不加辨别的囊括效果更好。于是,如画美学成为再现、欣赏自然原始风景的“法则”和“密码”,画境游最大的乐趣就在于将有缺陷的景观通过如画的想象组合成一幅完美的图画。换言之,吉尔平提出了一套再现风景的话语,确立了风景的等级,并建立起欣赏风景的视觉霸权,只有掌握了这套话语的人,才有资格成为风景的“鉴赏者”。简·奥斯汀的《诺桑觉寺》中的一个片段便足以说明此点:小说中,凯瑟琳与蒂尔尼兄妹一同在山毛榉崖散步,她完全听不懂蒂尔尼兄妹点评山崖风景时所用的术语,而当亨利向她传授了一套欣赏风景的视角和方法,如近景、远景、次远景、旁衬景、配景法和浓浅的色调后,凯瑟琳也能开始对风景评头论足,并做出了巴斯城全景完全没有入画价值的判断。[56]

如画美学的初衷是反对自然的人工化,力求更真实准确地反映自然,为了实现这一目的,吉尔平想象出了一幅处于自然状态中的最理想的风景画面。但是,一旦最理想的风景成为文人与画家的追求目标时,如画理论就违背了自己的初衷,走向了自己的反面:现实中的自然大多不是创作者想象中的最理想的样子,而如画理论在赋予创作者美化、提升自然的自由的同时,也限制了他们对风景的想象空间,让他们只能想象出那种符合绘画原则的风景,与此同时,用如画视角创作出来的自然已不再是自然的本真状态,如画也因此变成了一种视觉上的“暴政”。

托马斯·罗兰森(Thomas Rowlandson)的《句法博士寻求如画的旅行》(The Tour of Dr. Syntax in Search of the Picturesque)便对这种“视觉暴政”进行了辛辣的讽刺。罗兰森在诗中将吉尔平戏称为“句法博士”,讲述了后者在游览北部湖区时所经历的种种哭笑不得的故事。作品的讽刺力量来自句法博士在处理真实与再现问题上本末倒置,他总沉湎于自己所设计的再现系统而忽视了现实中的对应物。[57] 乔纳森·贝特(Jonathan Bate)点出了句法博士的窘境:“表面上,如画旅行者是为了寻找真正的自然,而他实际寻找的却是由艺术早已设计好的美景。”(qtd. in Technologies:43)这就是如画理论的悖论:它本意是要让艺术(人工)服从自然的法则,追求自然的真实,但追求的结果却走向了反面,即人反过来要为自然设立“入画”的标准。这就和法国新古典主义推崇的人为自然立法的自然观没有什么差别,只不过是换了一套评价标准而已。

为了使眼前的景物更为“如画”,画家可以任意添加或移除实景中的景物,让参天大树变成枯木残桩,让河流或道路改向,增高或降低山峦的高度,从而产生严重的景色失真问题。一位名叫约翰·拜因(John Byng)的游客曾抱怨道自己去年带着一本画有瀑布的风景画册前往北方,但在那里却根本没有看到画册中所描绘的风景,回到伦敦后,才被告知那些风景离他只有一两英里远(see Technologies:44)。拜因深感遗憾,因为他没能找对地方,没有看到画册上的风景,可更真实的情况却可能是,虽然他已身处风景中,但现实的风景与画册中的风景已相差甚远。拜因没有觉察到风景再现过程中存在“失真”问题,但从另一个角度看,再现失真的同时又是对自然进行的美化。当欣赏者面对一幅风景画作时,他只会赞叹自然界的鬼斧神工,惊叹画家对自然的敏锐观察力,坚信画面上所描绘的就是某个地方的风景,而不会对它的再现方式有所怀疑。如果画面描述之地他曾去过,他会把眼前的图画与印象中的风景之间的差异归结于记忆的偏差,不会去质疑画面是否真实,而未曾亲眼见过实景的人看到图画后,会对此地产生无限的遐想和期待,这等于变相提高了画作所描绘的风景的美学地位。

克劳德·洛兰的《傍晚》

伴随着如画美学中“失真”问题而来的是欣赏者与风景所在地的“疏离”。如画风景所展现的多是英格兰的边地区域——威尔士、湖区、苏格兰、爱尔兰,观景者也通常不是这些区域的居民——“画中人”,而是画外的旁观者,即那些从伦敦到这些区域旅游、休闲的游客。如画风景塑造的不是“画中人”与所处风景的生死依存关系,而是“画外人”与眼前风景的“美学”关系。特里·伊格尔顿关于爱尔兰自然的评论也适用于此。他认为,“在爱尔兰,自然经常是一种劳动环境,而不是观照对象,后者说到底是一种典型的城里人与自然发生关系的方式”[58]。同理,如画理论是一种打着英格兰特有标记的关于自然的美学意识形态,它将风景与当地的实际情况分离开来。1840年代末期至1850年代初期英格兰观景者对爱尔兰风景的如画式描绘,就不会让读者想到这块浪漫的土地上正在发生饥荒,100万爱尔兰人在饥荒中丧生。

华兹华斯在其名诗《丁登寺》里,竟无一句用来描写丁登寺本身,修道院只是一个引发诗人情感与想象的触发器,诗歌的后半部分进一步将现实之景虚化成记忆之景,以掩盖该地的真实情况:当时,破旧的丁登寺已成为乞丐和流浪者的居住地,怀河沿岸工厂林立,河面上往来穿梭的是运送货物的商船,诗中提到的“烟”其实是附近打铁炉燃烧当地出产的木炭而排放出的工业废气。但显然,这些景象在诗中统统被“自然化”了。[59] 在《孤独的刈麦女》中,诗人听不出刈麦女悲凉的歌曲到底在唱些什么,却将歌声与阿拉伯的夜莺联系在了一起。[60] 于是,孤独的刈麦女变成了一个能够引起诗人浮想联翩的空洞符号。华兹华斯对高地少女本身并不特别感兴趣,他感兴趣的是她所激发起来的想象。诗人将刈麦女与周围的环境隔离开来,只提到山谷空旷无人,却没有考虑这片无人的风景因何而来,为何只剩下了一名“孤独的”刈麦女?

华兹华斯不会指出,导致高地空旷无人的是持续了将近一百年的高地清洗运动(Highland Clearances)。就像借助大饥荒来减少爱尔兰人口一样,英格兰对苏格兰高地也开展了种族灭绝计划。卡洛登战役后,除了对苏格兰进行文化绞杀,英格兰还打着“改良”(Improvement)的旗号对高地进行了长达一百年的清洗,大力推行圈地运动,此外1747年世袭司法管理权的废除使传统的高地氏族势力日薄西山,大量天主教徒、高地氏族首领的土地被收为国有。同时,由于北部纺织业发达,羊毛产业利润丰厚,这些被圈占的农田变成大型牧场,喂养哲维山绵羊(Cheviot sheep),使得那些靠租种土地为生的小农(crofter)无地可种。他们或被驱赶到沿海地区靠打鱼、捕捞藻类为生,或前往低地成为产业工人,或加入帝国的军队远渡重洋被派往殖民地。高地清洗运动瓦解了高地氏族的社会统治根基,人口的大量流失使得高地变得人烟稀少。仅1770年代,每年前往北美的苏格兰移民人数就高达一万人,其中大部分是高地人。[61] 高地人口的锐减引起了英国政府的高度关注,1773年根据英国财政部秘书约翰·罗宾逊下传的命令,苏格兰海关当局对向海外移民者进行统计,记录他们的姓名、年龄、职业、居住地和移民原因等。[62] 1801年的人口普查显示,苏格兰总人口数为160万,主要集中在低地地区,高地人口仅30万人,且多集中在从马里湾到邓弗里斯海岸之间的中部腰带地区,其他地方则很少有人居住。[63]

1746年的卡洛登战役

高地风景中的“荒野”其实并不荒凉,它们是饲养绵羊的大型牧场,“无人”的风景掩盖了“羊吃人”的残酷和租地小农背井离乡的辛酸。可以说,如画风景所暗含的“旁观者”视角将风景与当地的历史和现实隔离开来,旁观者与风景的关系变成一种纯粹的美学关系,而不像当地人那样与风景之间存在着物质上的依存关系。当然,这个“旁观者”不是别人,而是位于帝国中心的英格兰人。十八世纪末至十九世纪初,英格兰突然对边地产生了浓厚兴趣,一大批诗人、画家、旅行者、考古学家、地质学家、植物学家前往边地进行旅游考察,一些默默无闻的边地景观突然声名显赫起来。例如,吉尔平、华兹华斯、透纳都描绘过的丁登寺,它位于英威地理分界线的怀河岸边;还有处在英苏边界线上的北部湖区,历史上苏格兰军队经常越过边界,在英格兰北部(兰开夏郡、约克郡、坎伯兰郡和诺森伯兰郡)建立自己的统治。

英格兰和威尔士交界处的赫里福德郡(Herefordshire),名气虽不及前两者,但它是如画理论家普莱斯的家乡,可以算是如画美学的诞生地。[64] 吉尔平的著作更表明了他对边地的兴趣:他于1782年出版的对怀河及南威尔士的考察记立刻引发了整个不列颠的边地“画境”旅游热;此后,他又相继出版了多部游记,记载了湖区、苏格兰高地以及英格兰多个郡县的自然风光。[65]

这股边地热的兴起与大不列颠的内部整合息息相关。虽然英格兰很早就收服了威尔士,又于1707年与苏格兰实现了合并,并在此之后一直对威尔士与苏格兰采取同化政策,但同化进度缓慢,三地之间依然存在着巨大的文化、语言、宗教以及风俗的差异。七年战争后,英国迅速扩张成一个世界性帝国,其版图延伸至加勒比海、北美洲、印度等地。版图的急剧膨胀让帝国的官员们面临巨大的难题:英格兰该如何掌控这个庞大的帝国?如何平衡帝国异质性和民族纯洁性之间的矛盾?这些问题曾被形象地表述为:

当苏格兰人说苏格兰时,他说的就是苏格兰。爱尔兰人说起爱尔兰时,他指的也是爱尔兰,而不是其他地方。而当一位英格兰人说英格兰/英国(England)时,他可能会包含苏格兰、爱尔兰,甚至还包括加拿大![66]

帝国版图的扩大使伦敦成为世界各地文化的汇集地。走在伦敦街头的华兹华斯能碰到不同国籍与肤色的各类人——意大利人、犹太人、土耳其人、瑞典人、俄国人、法国人、西班牙人、印第安人、摩尔人、马来人、印度人、鞑靼人、华人,还有黑肤女人。他们汇集在伦敦,使伦敦成为英帝国的象征,伦敦的多元文化使诗人深陷在群“魔”乱舞、混乱无章中,令他感到自己正在丧失民族身份。为了抵御外来文化的入侵,巩固自己的“英格兰性”,华兹华斯毅然回到了自己的家乡。[67]

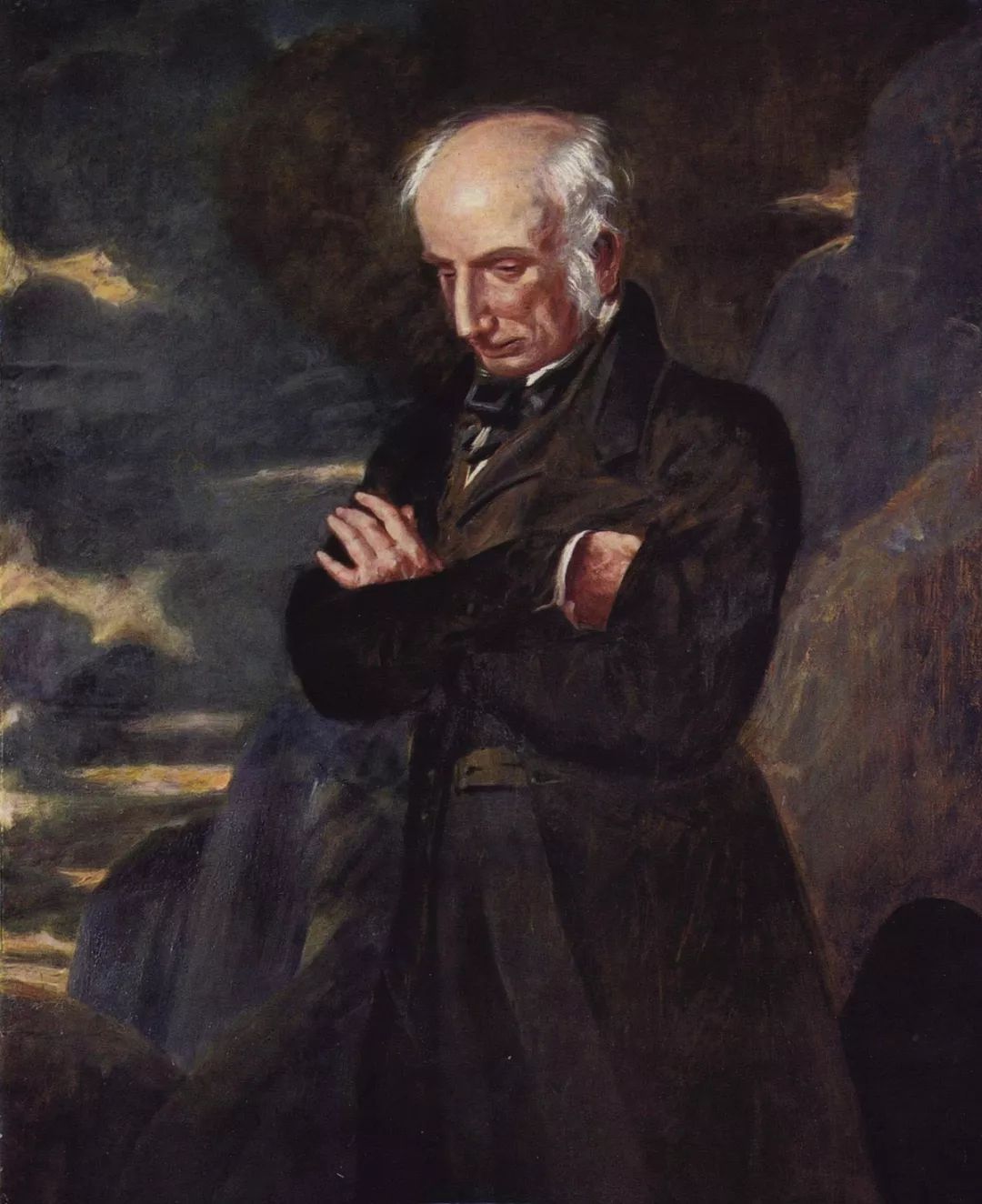

华兹华斯(William Wordsworth,1770—1850)

英格兰同样需要巩固自己的民族特征才能确保自己对海外殖民地的统治,它把与自己接壤的威尔士、苏格兰纳入帝国核心圈内,用一种大不列颠民族国家的政治文化身份来巩固英、威、苏三方的联合。[68] 风景是建立民族认同感的最佳方式。如果说变动不居的繁华都市体现的是“帝国”的特征的话,那么乡村则是一个国家民族之根的所在地。英语中,乡村(country)一词本身就含有“国家”的含义。那些地处偏僻的英格兰边地由于没有经受外界的干扰,保持了自己的原初状态,也就因此保留了最纯粹的民族文化,最适合成为大不列颠民族的祖宗之地。但让英格兰感到尴尬的是,这些边地人的祖先多是凯尔特人,如果对边地展开深入研究,引发凯尔特文化的复兴,那就可能会产生像《莪相集》这样包含反叛与分离主义倾向的文学作品,反倒不利于英格兰对苏格兰、威尔士的整合。因此,英格兰只有借助如画风景,才能跨越威、苏、英三地民族、历史、语言、文化上的差异,找到彼此的共同之处,进而建构出大不列颠这个想象的共同体。

如画风景所蕴含的“旁观者”视角确保观景者只对景物的质地、形状、构图产生兴趣,而不会深入探讨风景所在地的历史与现状。如画风景的疏离效果使观景者不会对当地产生认同,只会通过这些相似的风景与大不列颠发生想象性的关联。借助如画风景,英伦三岛实现了对大不列颠民族国家的建构。合并后国家的风景特征被定义为“如画”,不论是威尔士的斯诺登峰、怀河河谷,英格兰的湖区和峰区,还是苏格兰高地,都在如画的视角下具有了相似性。吉尔平对全国各地进行考察的目的就是要“用如画美的原则来研究一个国家的面孔”[69],他要寻找的不是各地风景的独有特征,而是一般的自然。[70] 因此,他忽视个性、坚持共通性的目的,是要将 “如画美”想象成统一的国家景观,通过风景来调动人的视觉、情感和想象力。当吉尔平式公式化的风景能引发观赏者的共鸣时,大不列颠这个共同体就诞生了。

需要注意的是,国家的“认同”过程同时也是“认异”过程,“认同”是对民族国家的内部而言,“认异”则是通过它的对立面来界定自己。在十八、十九世纪英法争夺欧洲乃至世界霸权的过程中,大不列颠代表了反诺曼的英格兰或者是反法国的英国。推崇“自由”的如画园林与推崇“秩序”的法国几何园林成为英法两国的风景名片。

推崇“秩序”的凡尔赛宫

拿破仑对英国的封锁中断了英国前往欧洲进行文化朝拜的“壮游”(grand tour)传统,英格兰上层社会只能将旅行的目的地转向了历史上与英格兰多次发生冲突的边地山区。他们通过如画风景把凯尔特人的古堡,天主教、德鲁伊教的教堂遗址想象成祖宗之地。自称为盎格鲁-撒克逊人后代的英格兰人,刻意混淆与凯尔特民族的种族界限,这样既切割了自己与法国诺曼人的血缘关系,也实现了对诺曼领主当代继承人的反抗。于是,大不列颠的民族祖先被英格兰人创造了出来:

一方面,种族谱系的神话正被尽情发挥,这个神话追寻“真正的”英国共同体……上溯到卑微的撒克逊时代……年复一年,从迷宫一般的学术性和伪学术性研究中拼凑出一个“真正的”英国或不列颠种族共同体的概念,它拥有共同的过去,共同的道德、社会、文化和政治的构成,这一版本与撒克逊祖先理想的道德接榫,迎合了强烈的情感诉求……其政治含义……即凭着天生的道德优越性、大不列颠岛屿历史领先权以及“这些人”对日耳曼制度的继承,他们应该享有更多的合法性和更大的权利,而不是压迫者(“高卢人”、诺曼人、法国人)施舍的那一点点权利。[71]

如画风景对多样性的强调提高了边地在国家中的地位。在共同体之内,各个成员之间的地位被想象成是平等的。大不列颠的国家风景铲平了启蒙理性所设定的中心与边缘的等级关系,边地不再是英格兰打压、排斥、鄙夷的对象。英格兰对高地崇高风景的态度发生了戏剧性的转变,在启蒙者眼中看起来需要改进和开化的边地,在浪漫派眼中成为共同体的堡垒和文化宝库,约翰逊考察苏格兰时表现出的纡尊降贵的态度,变成了维多利亚女王与华兹华斯兄妹等对高地风景的赞赏有加,虽然这里面也体现了英格兰内部的阶级斗争。英格兰的浪漫派更偏爱高地的古堡废墟、峭岩断壁、沼泽荒野,讨厌伦敦城通透明亮的水晶宫、川流不息的车马和浓烟滚滚的烟囱。相比于城市,高地浪漫的风景不仅更能代表大不列颠国家的民族特性,还体现出对启蒙话语、工具理性的抵制。

对英格兰而言,英格兰只有唤起威尔士、苏格兰对大不列颠的民族认同,才能使自己的“英格兰性”得到捍卫。换句话说,英格兰必须将自己的“英格兰性”让位于“大不列颠性”,把自己变成“不列颠人”,才能使威苏两方有意愿加入这个共同体。英格兰在构建大不列颠国家风景的过程中,一方面要包容边地差异性的地理风光,展现出平等的一面,另一方面又要维护英格兰的中心地位——它必须是规则的制定者。如画美学满足了这两方面的要求,它为大不列颠各地的自然风景找到了美丽如画这个共同点:用如画来融合秀美与崇高间的对立,从而使边地风景成为大不列颠国家风景的有机组成部分;但与此同时,它又为风景设立了一套等级标准,边地只有通过如画标准的筛选才能再现自己。例如,威尔士的格温内思郡(Gwynedd)既有爱德华一世在十三世纪打败格温内思贵族们后为控制威尔士而修建的城堡和定居点,也有威尔士本地贵族的城堡、当地传奇英雄的坟墓和其他威尔士著名人物的遗迹,但只有那些爱德华式的古堡城镇——波玛里斯、康维、哈莱奇和克里克奇——才成为最受欢迎的旅游胜地,而那些带有威尔士本土文化的风景却很少出现在旅游线路地图上,因为它们不是英格兰统治的象征。[72] 麦克弗森创造的高地的崇高风景,经过华兹华斯兄妹、维多利亚女王等人的如画式处理后,被剔除了其中的詹姆斯党人底色,崇高风景中所夹杂的令人不安的抗争精神因此得以弱化,使高地风景多了几分妩媚;与此同时,高地风景又为大不列颠国家景观增添了崇高的维度,大不列颠再也不用羡慕阿尔卑斯山脉的雄奇景观,而是能自豪地宣称自己壮丽的河山与之不相上下。

始建于1283年的康维城堡被认为是爱德华一世征服威尔士的见证

此外,如画美学还帮助英格兰对大不列颠的国家领土进行勘测,开启了绘制全国地图的工作。英国的风景绘画最早受荷兰地志绘画(topographical painting)的影响。地志绘画力图准确、详实地记录某个地方的地形地貌特征,它与其说是一门绘画艺术,不如说是一项地质绘量技术。英国许多如画派画家既是地志画家,也是地质测量员,其中包括桑德比兄弟(Brothers Sandby)。该兄弟二人皆为坎伯兰公爵手下的绘图员和画师。1745年公爵率兵镇压詹姆斯党人领导的起义,但在部队即将攻入苏格兰之际,他不得不命令大军休整六个星期,只因为手上缺少一张苏格兰地图。桑德比兄弟二人临危受命,加入了公爵组织的地图测绘队。他们将手中的克劳德镜换成了制图用的经纬仪,严格的如画训练使他们能迅速适应地图绘制对比例、精确的要求,三维立体图景被转换成二维的平面视图。弟弟保尔·桑德比(Paul Sandby)绘制了大量的苏格兰地图,其中最大的一幅有3米多长,他将北部边境用地图形式呈现出来,巩固强化了英苏已成为一个统一的不列颠国家这个政治理念。他绘制出的地图帮助英格兰迅速取得了对苏格兰的军事胜利。此后,英格兰又如法炮制,展开了全国范围的地质勘测和地图绘制工作,通过绘图以一种具体的、易感知的方式将抽象的国家概念传达出来,并加强了伦敦对各地的掌控。哥哥托马斯·桑德比(Thomas Sandby)则分别使用绘画和制图的方法来再现卡洛登战役,其画作《卡洛登战役》(“The Battle of Culloden”,1746)完全遵照如画的法则,展现了战争发生时的场面,前景是三位奔跑的高地士兵,坎伯兰公爵率领英军位于画面的正中,远景采用的是风景画中常用的远山图景。另一幅《卡洛登战役平面图》(“Plan for the Battle of Culloden”,1746)则更像是一幅军事地图,上面标注了重要的军事地点和两军排兵布阵的地理方位,旁边还记录有双方各自的伤亡人数(see Technologies:69-70)。

托马斯记录了英军大胜的辉煌时刻,弟弟保尔则用更加内敛的方式再现了这一题材,他将英军的胜利悄悄融入高地的风景中,将军事占领与风景绘画融为一体。在画作《奥古斯特堡》(“Fort Augustus”,1746)中,保尔·桑德比描绘了一幅高地风景画,裸露着岩石的低矮的山脉和宁静的湖水构成了画面的远景,湖边的古堡被画成带有如画特征的废墟,牛羊在草地上吃草,湖面上泊有帆船,但在位于画面正中的废墟城堡的左侧却有一大片排列整齐的兵营,画面的前景是一群正在玩类似现代高尔夫的九孔游戏的军官,他们身后不远处可以看见两位士兵正赶着一辆四驾马车,通常这类马车主要运送干草,而画面中马车上运载的却是军队使用的火炮。保尔将高地的山川风景、田园牧歌式的娱乐以及英格兰的军事三者融合在一起,用如画的手段将英格兰的军事占领自然化(see Technologies:70)。

鉴于兄弟两人的卓越贡献,他们都成为皇家艺术学院的创始人,弟弟保尔还于1768年被任命为皇家军事学院的首席画师,保尔身兼二职这个事实证明了艺术与政治、自然与军事之间的密切关联。虽然桑德比兄弟的画作宣扬了英军的骁勇善战,但苏格兰的军事力量却一直不容小觑,历史上高地氏族的武装一直对英格兰构成了巨大的军事威胁。1745年前后,英格兰开始组建高地兵团,卡洛登战役后,它调整了对苏格兰的军事政策,老皮特政府有计划地招募尚武的詹姆斯党人,让他们加入帝国的军队,前往海外攻城略地,从而将岛内的叛乱问题转化成对外拓殖问题,之前让英格兰头痛不已的叛乱分子现在成为勇猛的帝国武士。这些苏格兰人穿着印有不同图案的花格呢裙为大不列颠四处征战,在1745年之前因其“野蛮”而遭到鄙视民族服装在1745年之后又被视为反抗的符号而遭到英格兰的明令禁止,但由于高地兵团在帝国军队中的特殊地位,这一新近才发明出的传统服装才得以免受禁令的约束而保存了下来。之后随着高地氏族社会根基的瓦解,花格呢裙不再成为苏格兰日常服饰,而变成了一种象征符号被具有民族意识的苏格兰精英分子和英格兰统治者所征用。经过浪漫化和审美化处理后的花格呢裙不再是詹姆斯党人追求民族独立的的文化标记,而变成了汉诺威王室与苏格兰臣民的情感黏合剂。1822年,继位不久的英王乔治四世巡访苏格兰,他欣然穿上了之前会被英格兰视为“反叛”、被低地人视为“窃贼”的苏格兰服装,与打扮成高地氏族首领模样的苏格兰贵族们在荷里路德宫上演了一幕高地文化盛典,整个盛典营造了大不列颠团结统一的政治氛围,掩盖了历史上英苏之间的纷争和高地与低地之间的差异。[73]

1822年乔治四世巡访苏格兰

这场盛典还以夫妻再聚首、幸福一家人的形式来表现英苏合为一体的国家理念。苏格兰之前“高贵的野蛮人”的男子形象被替换成妻子的形象,她好像是希腊神话中与丈夫奥德修斯分别多年的潘妮洛普。1603年苏格兰国王詹姆斯六世前往伦敦继承英格兰王位、成为“大不列颠国王”詹姆斯一世后,他抛弃了自己的妻子(苏格兰)和家庭(荷里路德宫)。经过了两百多年的等待,“妻子”苏格兰终于等到了“丈夫”的归来:在为纪念1822年乔治四世巡访苏格兰而制作的纪念章上,印有“苏格兰欢呼她的国王现身”的字样,而上面所刻画的苏格兰正是一位妻子的形象,她与归来的乔治四世双手紧握。[74]

纪念章所打造的英格兰和苏格兰的夫妻关系将两国合并的时间点向前推到了1603年。作为第一位访问苏格兰的英格兰国王,乔治四世以苏格兰国王詹姆斯六世的后人身份荣归故里,上演了“王者归来”这出剧目。身穿高地传统服饰的他不再是英格兰汉诺威王朝的征服者,而是苏格兰王位的继承人。他既是英格兰国王,也是苏格兰国王,是苏格兰人自己的国王。虽然常年生活在伦敦的乔治四世根本算不上是苏格兰人,但为了共同体的利益,传统可以发明,历史也可以被重新阐释,国王的身份同样可以进行切换。这次巡访极大地激发了苏格兰对大不列颠的认同感,也实现了英格兰对苏格兰的笼络。作为妻子的苏格兰满心欢喜地迎接丈夫的归来,扮演丈夫角色的英格兰与温柔可人的苏格兰妻子结成了一对幸福的夫妻,双方在家庭内部一目了然的主次关系体现了英苏双方在大不列颠国家内的真实地位。

或许,司各特早在1814年创作《威弗莱》时就已经预见到了这一幕:在小说的结尾,他让来自南方的威弗莱与露丝喜结连理。婚后的露丝“一心想着家,想着克尽妇道,做一个温柔、贤淑的女人。她会像现在对待她父亲那样,对她丈夫倾注全部关心和爱。对于外界,除了靠他,或通过他,才有所了解、接触而外,一概不闻不问”[75]。露丝对威弗莱的顺从与依赖既显示了苏格兰对合并后的大不列颠国的热爱,也显示出共同体内苏格兰的从属地位。威弗莱最终没能与自己更为心仪的对象、更具独立反叛精神的弗洛娜结合,而是选择了没有个性却对自己崇拜有加的露丝。退而求其次的婚姻不免留有遗憾,但却能带来真切的幸福与实惠。

《威弗莱》里的插画,Andrew Lang,1900

威弗莱与露丝的结合表明了司各特对英苏合并成大不列颠国持支持态度,虽然他也像麦克弗森一样带有强烈的民族主义倾向,但苏格兰的现实处境使他清醒地意识到,只有登上英格兰这艘巨轮,苏格兰才能拥有未来。只是,苏格兰仍旧是一个民族,却已不再是一个国家。对此,司各特写道:

为了联合,我们做出了痛苦的牺牲,现在到了慢慢收获果实的时候。我们可以更加冷静地比较联合后的利弊:平等的法律和权利、扩大了的商贸、经过改良的农业、个人安全、内部的和平,这些好处要与那些无用的虚荣心,虽维持了摇摇欲坠的国家独立性、但却面临内部分裂带来的种种灾难和议会代表的压迫进行权衡。带着这些情感,我们来看苏格兰王室,首先要对祖辈们的英勇无畏表达崇敬之情,不过,他们虽有不屈的勇气,却没有能与勇气相匹配的智谋。经过十个世纪不间断的征战,他们保持了苏格兰的自由与独立。承蒙造物主英明决断,经历了一千年的血战,最终把两个国家合并成一个牢不可破的整体,操着相同的语言,信仰相同的宗教,有着共同的利益,团结在一起。上帝和自然把我们合并成了一个民族。[76]

司各特写下这段话时,大英帝国正处于上升的鼎盛时期。广阔的殖民地不仅为苏格兰提供了产品倾销市场和有利可图的大洋贸易,还为苏格兰人提供了大量的就业机会,他们纷纷前往海外淘金。同时,爱丁堡和格拉斯哥也发展成了可与伦敦一较高下的大都市。此时,苏格兰人已乐于将自己称为“北不列颠人”(North Briton),刊载伦敦新闻的苏格兰报纸通常使用“大不列颠”来代替“英格兰”这个狭隘的称谓。

不过,这些苏格兰人多是低地人,他们说英语、信奉清教、从事商业活动,帝国的扩张事业让他们获利颇多。高地人则依然保持着古老的传统,说盖尔语、信奉天主教、以畜牧业为生。当低地越来越与英格兰趋同时,高地文化逐渐成为苏格兰文化的代表,且这一文化符号作为苏格兰的民族特征被日益凸显出来。苏格兰也因此逐渐形成了在文化上认同苏格兰(高地)、在政治上认同大不列颠的双重认同模式。逐渐步入蜜月期的英苏双方在完成国家的内部整合之后,转而将目光投向海外,帝国的士兵们、殖民者、探险家、传教士、商人纷纷前往新征服或即将征服的广袤土地——印度、海峡殖民地、澳洲、南非以及中国,他们用“如画”的眼光来看待那些“荒野”,通过对异域风景进行美学编码来消除自身与陌生环境之间的疏离关系,继而在之前从未涉足的土地上发现自己熟悉的“故乡”。

[1]Samuel Johnson, A Journey to the Western Islands of Scotland in 1773, Paisley:Alexander Gardner,1906, p.232.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Journey”和引文出处页码,不再另注。

[2]See William Gilpin, Observations, relative chiefly to picturesque beauty, made in the year 1776, on several parts of Great Britain, particularly the High-lands of Scotland, vol.2, London:Printed for R.Blamire, Strand, 1789, p.118.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Observations”和引文出处页码,不再另注。

[3]William Gilpin, Observations, relative chiefly to picturesque beauty, made in the year 1776, on several parts of Great Britain, particularly the High-lands of Scotland, vol.1, London:Printed for R.Blamire, Strand, 1789, pp.171-172.

[4]See Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, London:R.and J.Dodsley in Pall-mall, 1764, pp.237-238.

[5]George Gordon Byron, The Works of Lord Byron:Complete in One Volume, London:John Murray, 1840, p.401.

[6]Edward Burt, Letters from a Gentleman in the North of Scotland to His Friend in London, ed. R.Jamieson, vol.2, London:Gale, Curtis, and Fenner, Paternoster-Row, 1815, pp.9-10.

[7]See Edward Burt, Letters from a Gentleman in the North of Scotland to His Friend in London, vol.2, p.13.

[8]康德《判断力批判》,李秋零译,中国人民大学出版社,2011年,第35页。

[9]See Lillian Furst, Romanticism in Perspective:A Comparative Study of Aspects of the Romantic Movements in England, France and Germany, London:Macmillan, 1979, p.19.

[10]英国的浪漫派作家从高地文学中获得了巨大的创作灵感,但碍于民族情感,英国文学史对这段历史总是避而不谈。《诺顿英国文学选集》第十版(Stephen Greenblatt et al., eds., The Norton Anthology of English Literature, 10th edn., London: W.W.Norton & Company, 2018)、《牛津英国文学选集》第二版(J.B.Trapp et al., eds., The Oxford Anthology of English Literature, 2nd edn., Oxford: Oxford University Press, 2002)以及《朗文不列颠文学选集》第四版(David Damrosch et al., eds., The Longman Anthology of British Literature, 4th edn., London: Pearson, 2009)中都没有收录《莪相集》,但这部作品却对包括英国浪漫主义在内的整个欧洲浪漫主义都产生了重要影响。例如,拜伦的母亲是苏格兰贵族,他在亚伯丁度过了童年,在《唐璜》中他说自己“在血缘上是半个苏格兰,在教养上整个儿是苏格兰,而且始终不忘故土”(George Gordon Byron, The Works of Lord Byron:Complete in One Volume, p.705)。华兹华斯虽不愿承认自己受惠于《莪相集》,但他塑造出的湖区却与高地风景最为接近。关于《莪相集》对德国浪漫主义的影响,《少年维特之烦恼》对《莪相集》的大段引述,便足以证明这一点。See also Howard Gaskill, ed., The Reception of Ossian in Europe, London:Thoemmes, 2004.,

[11] See Henry Mackenzie, ed., Report of the Committee of the Highland Society of Scotland, Edinburgh:Edinburgh University Press, 1805, pp.151-152.

[12]约翰逊及持有英格兰中心主义立场的学者们都从英格兰版权法的角度攻击麦克弗森,认为他伪造古人的著作。《莪相集》挑战了英国的版权制度,它的出现表明除了版权法所承认的纸质出版物外,还有一种所有权界限并不清晰但又同样重要的口头文学形式的存在。《莪相集》提高了苏格兰歌谣、口头文学等民间文学艺术的文化地位。根据版权法,约翰逊认为,如果麦克弗森能够提供原始著作的相关证据,就证明了他的欺诈和不诚实,他对原著进行的篡改也属于侵权行为;而如果麦克弗森拿不出证据,那便证明古老的苏格兰文学传统并不存在,诗集只不过是一部当代作品,苏格兰文学历史上的文化影响力也将因此而被否定(这也是约翰逊想要达到的目的)。不过,英国的版权法却无法认定麦克弗森的侵权行为,因为它不承认民间口头文学的法律地位,也就不涉及对民间文学的保护问题。于是,法律上的无解变成了文坛上的一桩公案,赖宁(Malcolm Laing)、肖(William Shaw)、休谟、司各特与约翰逊一道认为麦克弗森作假,但麦克弗森同时也得到了包括布莱尔(Hugh Blair)、班克斯(Joseph Banks)、辛克莱(John Sinclair)及克拉克(John Clark)等人的支持。为平息争议,在麦克弗森去世当年(1796年),苏格兰高地协会(the Highland Society of Scotland)组成一个调查小组就诗作的真伪问题展开调查并于1805年公布调查结果,认为麦克弗森声称的那些传说在历史上确实存在,但他在编辑整理的过程中又增添了很多新材料。此后,学界就约翰逊与麦克弗森关于《莪相集》的争论发表了大量研究,对麦克弗森的身份、凯尔特文化、民族性、《莪相集》对欧洲浪漫主义文学的影响等诸多方面展开论述(see Thomas M.Curley, Samuel Johnson, the Ossian Fraud, and the Celtic Revival in Great Britain and Ireland, Cambridge:Cambridge University Press, 2009; Nigel Leask, “Fingalian Topographies: Ossian and the Highland Tour, 1760-1805”, in Journal for Eighteenth-Century Studies, 39.2 [2016], pp.183-196; Kathryn Temple, Scandal Nation: Law and Authorship in Britain, 1750-1832, Ithaca: Cornell University Press, 2003, pp.73-120)。这场著名笔墨官司的背后其实是英苏双方就民族及历史起源孰先孰后进行的一场文化战争,暴露出卡洛登战役后大不列颠国作为一个统一体的脆弱性。麦克弗森试图通过《莪相集》建构一个比英格兰文化还要悠久的苏格兰文化,进而构建出苏格兰的民族特性,因而斯密斯认为《莪相集》是一种逆向的民族主义,是弱势文化拒绝被强势文化同化而做出的应激反应(see Anthony D.Smith, “Introduction”, in Anthony D.Smith, ed.,Nationalist Movements, New York:St.Martin's Press, 1977, p.28)。

[13]Qtd. in James Boswell, The Journal of a Tour to the Hebrides with Samuel Johnson, London:T.Cadell, and W.Davies, Strand, 1807, p.224.

[14]大量高地人在“七年战争”(Seven Years War, 1756—1763)中参与了英格兰的海外拓殖战斗。相比于英格兰的外套和马裤,苏格兰花呢和格子裙在野外作战条件下更为保暖轻便,因此在高地军团的推动下,《禁止令》于1782年7月被废止(详见休·特雷弗-雷珀《传统的发明:苏格兰的高地传统》,收入E.霍布斯鲍姆、T.兰格主编《传统的发明》,顾杭、庞冠群译,译林出版社, 2004年,第31-34页)。

[15]Hugh Blair, Lectures on Rhetoric and Belles Lettres, vol.1, Basil:J.J.Tourneisen, 1788, p.55.

[16]See also Rivka Swenson,Essential Scots and the Idea of Unionism in Anglo-Scottish Literature,1603-1832,Lewisburg:Bucknell University Press,2016,pp.117-118.

[17]See James Macpherson, The Poetical Works of Ossian, ed.The Ex-Classics Project, 2009, p.115, https://www.exclassics.com/ossian/ossian.pdf [2019-10-13] 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Poetical”和引文出处页码,不再另注。

[18]详见温迪·达比《风景与认同——英国民族与阶级地理》,张箭飞、赵红英译,译林出版社,2011年,第85页。

[19]Water Scott, Miscellaneous Prose Works of Scott, vol.21, Edinburgh:Robert Cadell, 1836, p.780.

[20]勃兰兑斯《十九世纪文学主流(第四分册):英国的自然主义》,徐式谷等译,人民文学出版社,1997年,第110页。

[21]Walter Scott, Sir Tristrem, in Walter Scott, The Poetical Works of Sir Walter Scott, Bart., vol.5, Edinburgh:Ballantyne and Co., Paul's Work, 1833, p.27.

[22]Samuel Taylor Coleridge, “August 4, 1833, Scott and Coleridge”, in Pro.Shedd, ed., The Complete Works of Samuel Taylor Coleridge with an Introductory Essay, vol.6, New York:Harper and Brothers, 1871, pp.472-473.

[23]边沁《道德与立法原理导论》,时殷弘译,商务印书馆,2000年,第58页。

[24]William Gilpin, Three Essays:on picturesque beauty; on picturesque travel; and on sketching landscape, London:R.Blamire, 1794, pp.49-50.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Three”和引文出处页码,不再另注。

[25]Qtd.in W.Powell Jones, “The Romantic Bluestocking, Elizabeth Montagu”, in Huntington Library Quarterly, 12.1 (Nov., 1948), p.90.

[26]See Richard Pococke, Tours in Scotland 1747, 1750, 1760, ed.Daniel William Kemp, Edinburgh:Printed at the University Press by T.and A.Constable, for the Scottish History Society, 1887; Thomas Pennant, A Tour in Scotland 1769, Chester: John Monk, 1771; Thomas Pennant, A Tour in Scotland and Voyage to the Hebrides, 1772, London:Benjamin White, 1776; Sarah Murray, A Companion and Useful Guide to the Beauties in the Western Highlands of Scotland, and in the Hebrides, London:W.Bulmer & Co., 1805; John Murray, Handbook for Travellers in Scotland, London:John Murray, 1867; John MacCulloch, A Description of the Western Islands of Scotland, 3 vols., London:Printed for Archibald Constable & Co.Edinburgh; and Hurst, Robinson, and Co.Cheapside, London, 1819; John MacCulloch, The Highlands and Western Isles of Scotland, 4 vols., London:Longman, Hurst, Rees, Orme, Brown & Green, 1824; John MacCulloch, A Geological Map of Scotland by Dr.MacCulloch, London:by the order of the lords of the treasury by S.Arrowsmith Hydrographer to the King, 1836; Samuel Johnson, A Journey to the Western Islands of Scotland in 1773, London:W.Strahan & T.Cadell, 1775; James Boswell, The Journal of a Tour to the Hebrides with Samuel Johnson, London:L.L.D.Charles Dilly, 1785; Dorothy Wordsworth, Recollections of a Tour Made in Scotland A.D.1803, ed.J.C.Shairp, Edinburgh:Edmonston and Douglas, 1874(后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Recollections”和引文出处页码,不再另注).

[27]William Wordsworth, “To a Highland Girl”, in Andrew Jackson George, ed., The Complete Poetical Works of William Wordsworth, New York:Houghton Mifflin Company, 1904, p.297.

[28]See William Wordsworth, “To a Highland Girl”, in Andrew Jackson George, ed., The Complete Poetical Works of William Wordsworth, p.297.

[29]See William Wordsworth, “Stepping Westward”, in Andrew Jackson George, ed., The Complete Poetical Works of William Wordsworth, p.298.

[30]William Wordsworth, “William Wordsworth to Allan Cunningham, November 23, 1825”, in William Knight, ed., Letters of the Wordsworth Family from 1787-1855, vol.2, New York:Haskell House Publisher Ltd.,1969, p.210.

[31]详见徐晓东《华兹华斯的言不由衷》,载《外国文学评论》2013年第1期,第69-82页。

[32]Queen Victoria, More Leaves from the Journal of a Life in the Highlands, New York:John W.Lovell Company, 1884, p.61.

[33]Queen Victoria, More Leaves from the Journal of a Life in the Highlands, pp.60-61.

[34]Queen Victoria, More Leaves from the Journal of a Life in the Highlands, p.62.

[35]William Gilpin, An Essay on Prints, London:A.Strahan, Printers-street, 1802, p.xii.

[36]See Uvedale Price, An Essay on the Picturesque, London: J.Robson, New Bond-Street, 1794, pp.188-189.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Picturesque”和引文出处页码,不再另注。

[37]普莱斯的好友兼邻居、贵族奈特(Richard Payne Knight)曾讽刺普莱斯对非对称性的偏爱。普莱斯以牧师的女儿为例,承认斜眼是她“如画”和“不规则”的魅力所在,奈特说,照此逻辑,斜眼、瘸腿、牙齿不齐、五官不正都成为人体的优点而非缺陷。不过,奈特只是从字面上来理解普莱斯对“如画”的定义,他没有探明的是,普莱斯如画思想本质上是对“自然”的推崇,非对称性、粗糙只不过是自然的外在表征而已,因为“自然”长成的美女大多拥有对称的五官(see Christopher Hussey, The Picturesque:Studies in a Point of View, London:Frank Cass & Co.Ltd., 1967, p.74)。

[38]See Raymond Williams, The Country and the City, Oxford:Oxford University Press, 1973, p.128.

[39]William Gilpin, A Dialogue upon the Gardens of the Right Honorable the Lord Viscount Cobham at Stowe in Buckinghamshire, London: B.Seeley, Bookseller in Buckingham, 1748, p.5.

[40]Paget Toynbee, ed., Satirical Poems Published Anonymously by William Mason, with Notes by Horace Walpole, Oxford: Clarendon Press, 1926, pp.43-45.

[41]See Stephen Bending, “Horace Walpole and Eighteenth-Century Garden History”, in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 57 (1994), p.221.

[42]See Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, London: J.Dodsley, 1790, pp.87-91.

[43]See Elizabeth Hope Chang, Britain's Chinese Eye:Literature, Empire, and Aesthetics in Nineteenth-Century Britain, Stanford:Stanford University Press, 2010;Yu Liu, Seeds of a Different Eden:Chinese Gardening Ideas and a New English Aesthetic Ideal, Columbia:The University of South Carolina Press, 2008.

[44]See Yu Liu, Seeds of a Different Eden:Chinese Gardening Ideas and a New English Aesthetic Ideal, p.2.

[45]坦普尔最早将中国园林的特点总结为“sharawadgi”(“不规则之美”),法国耶稣会士王致诚将圆明园的特点概括为“美丽的无序”,而作为乔治三世帝师的钱伯斯也在自己的《东方造园论》对中国园林类型进行了区分,这些观点都促成了英国风景园林的形成(see William Temple, The Works of Sir William Temple, Bart:Complete in four Volumes, vol.3, London:S.Hamilton, Weybridge, 1814, pp.237-238;Jean-Denis Attire, A Particular Account of the Emperor of China's Garden Near Pekin, trans.Sir Harry Beaumont, London:Dodsley, 1752; William Chambers, A Dissertation on Oriental Gardening, Dublin:Printed for W.Wilson, 1773)。

[46]Horace Walpole, Horace Walpole:Gardenist; An Edition of Walpole's The History of The Modern Taste in Gardening, ed.Isabel W.U.Chase,Princeton:Princeton University Press,1943, p.35.

[47]Thomas Gray, “415.Gray to Mason”, in P.Toynbee and L.Whibley, eds., Correspondence of Thomas Gray, vol.2, Oxford:Oxford University Press, 1935, p.899.

[48]Qtd.in Peter Womack,Improvement and Romance:Constructing the Myth of the Highlands,London:Macmillan Press Ltd., 1989, p.63.

[49]“Verses Wrote at an Inn”, in Weekly Magazine, vol.37 (1777), p.137.

[50]司各特《湖上夫人》,曹明伦译,湖南人民出版社,1986年,第14-15页。

[51]Walter Scott, The Fair Maid of Perth, or St.Valentine's Day, Edinburgh:Adam & Charles Black, 1871, pp.15-16.

[52]See Christopher Hussey, The Picturesque: Studies in a Point of View, p.116; see also Ian Waites, Common Land in English Painting, 1700-1850, Woodbridge: The Boydell Press, 2012, p.83.

[53]William Gilpin, Observations on the River Wye, London: A.Straban, Printers-Street, 1800, p.31.

[54]详见马尔科姆·安德鲁斯《寻找如画美:英国的风景美学与旅游,1760—1800》,张箭飞、韦照周译,译林出版社,2014年,第113页。

[55]转引自马尔科姆·安德鲁斯《寻找如画美:英国的风景美学与旅游,1760—1800》,第112页。

[56]See Jane Austen, Northanger Abbey, eds.Barbara M.Benedict and Deirdre Le Faye, Cambridge:Cambridge University Press, 2006, p.113.

[57]Qtd.in Ron Broglio, Technologies of the Picturesque:British Art, Poetry and Instruments 1750-1830, Lewisburg:Bucknell University Press, 2008, p.43.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Technologies”和引文出处页码,不再另注。

[58]特里·伊格尔顿《历史中的政治、哲学、爱欲》, 马海良译,中国社会科学出版社,1999年,第339页。

[59]See Marjorie Levinson, “Insight and Oversight:Reading ‘Tintern Abbey’”, in Marjorie Levinson, Wordsworth's Great Period Poems:Four Essays, Cambridge:Cambridge University Press, 1986, pp.29-30; Mary Moorman, William Wordsworth:The Early Years 1770-1803, Oxford:Clarendon Press, 1957, pp.402-403.

[60]详见王苹《告诉我她在唱什么:〈孤独的刈麦女〉的后殖民解读》,载《外国文学评论》2011年第3期,第105-117页。

[61]See David Dobson, Scottish Emigration to Colonial America, 1607-1785,Athens:University of Georgia Press, 1994, p.4, p.7.

[62]See A.R.Newsome, “Records of Emigrants from England and Scotland to North Carolina, 1774-1775”, in The North Carolina Historical Review, 11.1 (January, 1934), p.39.

[63]See Micheal Anderson, “The Demographic Factor”, in T.M.Devine and Jenny Wormald, eds., The Oxford Handbook of Modern Scottish History, Oxford:Oxford University Press, 2012, pp.47-49.

[64]以往的研究只侧重于普莱斯的如画理论,以及他与同时代的当地贵族奈特、园艺师雷普顿(Humphry Repton)就园林设计展开的论辩,忽视了如画理论与赫里福德郡特殊的地理位置——英格兰与威尔士文化的交界地带——之间的关系。See also Walter John Hipple, The Beautiful, the Sublime, & the Picturesque in Eighteenth-Century British Aesthetic Theory, Carbondale:The Southern Illinois University Press, 1957, pp.238-246, pp.278-283.

[65]吉尔平的著作包括《就如画美对怀河、南威尔士的考察,创作于1770年夏》(Observations on the River Wye, and several parts of South Wales, etc.relative chiefly to picturesque beauty; made in the summer of the year 1770,1782);《1772年就如画美对英格兰部分区域,主要是坎伯兰郡、威斯特摩兰郡的山峦湖泊的考察》(Observations, relative chiefly to picturesque beauty, made in the year 1772, on several parts of England; particularly the mountains, and lakes of Cumberland, and Westmoreland,1786);《1776年就如画美对大不列颠一些区域,主要是苏格兰高地的考察》(Observations, relative chiefly to picturesque beauty, made in the year 1776, on several parts of Great Britain; particularly the High-lands of Scotland,1789);《就如画美对森林景色和其他林地景色的评论,并附有汉普郡新森林景色插图》(Remarks on forest scenery, and other woodland views [relative chiefly to picturesque beauty], illustrated by the scenes of New Forest in Hampshire,1791);《三论:论如画美、论如画旅游和论风景绘画,并附诗一首:〈风景绘画〉》(Three essays:on picturesque beauty; on picturesque travel; and on sketching landscape:to which is added a poem, On landscape painting,1792);《就如画美对英格兰西部的考察,附有对怀特岛如画美的评论》(Observations on the western parts of England, relative chiefly to picturesque beauty; to which are added a few remarks on the picturesque beauties of the Isle of Wight, 1798);《1774年夏就如画美对汉普顿、萨塞克斯、肯特海岸线的考察》(Observations on the coasts of Hampshire, Sussex, and Kent, relative chiefly to picturesque beauty, made in the Summer of the year 1774, 1804);《就如画美对剑桥、诺福克、萨福克、埃塞克斯一些地区的考察,以及对威尔士北部的两次旅行,一次在1769年,一次在1773年》(Observations on several parts of the counties of Cambridge, Norfolk, Suffolk, and EssexAlso on several parts of North Wales, relative to picturesque beauty in two tours, the former made in the year 1769, the latter in the year 1773,1809)。

[66]Ian Hay, The Oppressed English, Garden City:Doubleday, Doran & Company, 1917, p.6.

[67]See William Wordsworth, The Prelude, or Growth of a Poet's Mind, London:Edward Moxon, 1850, p.180.

[68]有必要区分一下“不列颠”(Britain)、“大不列颠”(Great Britain)和联合王国(United Kingdom)三个概念。中世纪早期,不列颠和大不列颠是威尔士、苏格兰和英格兰三地的合称,支持三地合并的政治家、历史学家经常使用该词;十六世纪末“大不列颠”逐渐成为一个官方词汇,1603年苏格兰玛丽女王的儿子詹姆斯六世继承英格兰王位,成为“大不列颠国王”,虽然苏格兰与英格兰两个国家都承认斯图亚特家族的统治,但却各自拥有自己的议会、宗教信仰、司法教育机构。这种情况一直持续到1707年,该年苏格兰撤销了自己的议会,派遣议员前往威斯敏斯特,但伦敦仍需依仗苏格兰的氏族首领对该地实行间接统治,苏格兰因此长期处于半自治状态。联合王国这一概念直到1801年英格兰吞并爱尔兰之后才出现,它是对英格兰、威尔士、苏格兰、爱尔兰四岛的官方合称。1916年爱尔兰爆发革命,之前的“大不列颠及爱尔兰联合王国”于1922年缩小成“大不列颠及北爱尔兰联合王国”。

[69]William Gilpin, Observations on the River Wye, p.1.

[70]See W.M.Graig, An Essay on the Study of Nature in Drawing Landscape, London: W.Bulmer and Co., 1793, pp.10-11.

[71]温迪·达比《风景与认同——英国民族与阶级地理》,第79页。

[72]温迪·达比《风景与认同——英国民族与阶级地理》,第99页。

[73]详见休·特雷弗-雷珀《传统的发明:苏格兰的高地传统》,收入E.霍布斯鲍姆、T.兰格主编《传统的发明》,第18-40页。

[74]See Rivka Swenson, Essential Scots and the Idea of Unionism in Anglo- Scottish Literature, 1603-1832, pp.6-7.

[75]司各特《威弗莱或六十年的事》,石永礼译,人民文学出版社,1987年,第171页。

[76]Walter Scott, Description of the Regalia of Scotland, Edinburgh:Ballantyne and Company, 1824, pp.33-34.

全文完

原载于《外国文学评论》2019年第4期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注