审讯室外的小说家

编者按

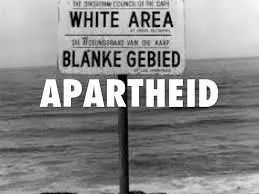

针对罪恶及其艺术再现这一问题,库切的《罪恶问题》不但通过主人公意识中的思想争鸣引入了种种社会杂语,也在各种对立声音之间保持了平等态势。这种开放性对话结构旨在呼唤读者的积极参与和进一步探索,也体现了作者库切对相关问题未完成的思索过程。小说家如何通过小说这种特殊话语形式来面对历史丑恶,如何“用自己的方法想象暴力”,同样也是库切面对南非种族隔离政治而在其小说创作的具体实践中思考和探索的重要命题。

作者简介

段枫,女,复旦大学外文学院英文系讲师,专业方向为叙事理论和小说阐释。

在2003年诺贝尔奖得主J.M.库切的小说作品中,如果说《耻》最引发争议[1],那么《伊丽莎白·科斯特洛——八堂课》[2]无疑最令人感到疑惑。就素材而言,它汇集了库切1996年来在不同场合所做的一系列公开演讲,但这些讲稿完全脱离了人们对演讲常规模式的期待,以故事叙述的形式出现。贯穿其中的女主人公,澳大利亚作家伊丽莎白·科斯特洛,业已功成名就,被世界各地不同学术机构授予了种种奖励或头衔,她前去领奖的经过构成作品大部分单元的中心事件。然而,整部作品的副标题—— “八堂课”——似乎又是在暗示它并不仅仅是对作家经历的叙述。作品每一章都以其中心话题来命名,也时常镶嵌了科斯特洛或其他人在特定场合就此话题所做的长篇演讲或访谈。在第六篇《罪恶问题》中,女主人公针对保罗·韦斯特的小说《冯·斯陶芬博格伯爵的富足时光》(后简称《富足时光》),就罪恶场景及其艺术再现之间的矛盾关系在荷兰发表了一次充满争议的演说。由于伊丽莎白似乎是从伦理角度对艺术家细腻再现罪恶场景的现实主义手法提出质疑,这一敏感话题使得不少评论都认为《罪恶问题》是整部小说中最令人困惑也最具探索性的一章。[3] 从叙事内容上看,真实和虚构的杂糅使得《罪恶问题》充满了张力:库切的真实演讲中夹杂了科斯特洛的虚构演说,而科斯特洛的虚构经历又牵涉到保罗·韦斯特这样一位现实世界中的真实作家及其作品。从主题上看,伊丽莎白对客观再现罪恶场景的现实主义手法表示出情感上的厌恶,她的演讲又似乎是在呼吁建立对作家想象力加以限制的某种审查制度,这一观点自然会招来非议。

韦斯特的小说取材于历史上的一个真实事件:以斯陶芬博格为首的一群德国国防军军官在1945年纳粹覆灭前夕密谋刺杀希特勒,计划失败后被残酷处死。伊丽莎白在阅读小说时最初感到兴奋,继而厌恶,最终大声抗议的正是刽子手对密谋者用刑并最终处决的具体场景——

在他[刽子手]对落入自己手中的人的讥笑声中,有一种肆意的、一种令人恶心的能量,这种能量是超越他所面临的任务的。这种能量来自于何处?⋯⋯这种能量从某种意义上说来自于韦斯特本人。是韦斯特设计出了这种嘲笑(英语的嘲笑,而非德语的),并把它们放进了刽子手的唇舌中。(177)

伊丽莎白感到厌恶的,不仅仅是斯陶芬博格等人的残酷遭遇(因为她对这一事件早就有所了解),还在于她所察觉到的在小说细节刻画手法中的某种邪恶力量,似乎韦斯特在正面再现罪恶的过程之中同样落入了魔鬼的陷阱。而她本人对这种邪恶场景的反应则似乎是两种矛盾情感的微妙结合:在阅读时她无法释卷、为自己对邪恶的偷窥感到不由自主的兴奋;然而,最初的兴奋过后留给她的却是良久的痛苦与龌龊感。她隐约地感觉,这些事情本不该发生,而一旦发生了,她则希望死者的宁静不会被人打扰,纳粹的罪恶不要通过艺术再现而得以还魂复苏,这种感受也就构成了她准备在荷兰宣读的主要观点。

在《科斯特洛》围绕演讲题材构成的前六章中,《罪恶问题》是唯一既镶嵌伊丽莎白所作演讲、又以她本人作为视角人物的一篇。如果说在其他各章中库切往往通过塑造不同人物的声音来形成对话,《罪恶问题》中的复调则主要体现为伊丽莎白意识中不同思想的争鸣和斗争。伊丽莎白似乎一直沉浸在自己的意识之中,不断以自我对话的方式挖掘自身想法的深层动机,即使是在演讲的实时过程中也在不断质疑自己正在表述的各种观点。作者库切则通过自由间接引语的大量运用,生动而鲜明地体现了主人公的内心争鸣,让读者紧紧跟随她痛苦思索而又矛盾彷徨的心路历程。

库切的《伊丽莎白·科斯特洛——八堂课》

我们看到,尽管对韦斯特的细节再现手法表现出本能的反感,伊丽莎白也在不断质疑自己逃避主义的本能反应。她诘问着自己的论点—— “作家是撒旦的代言人?一派胡言,她正在把自己变成旧式的作品审查员”(164);也沉浸在对自己动机和目的的探索中—— “她是在要求韦斯特也[像她那样]保持沉默吗:一个关于暗杀情节、但却并不透露密谋者落入敌人手中之后下场的故事吗?当然不是。”(166)她似乎模模糊糊地感到,“讲故事就像是放出了瓶中的魔鬼,只有在付出高昂代价之后才能够把它关回瓶子中去。”(167)然而,当她如此思考的时候,她也清楚地知道:“这一论点听起来是老式过时的,韦斯特将会有成千上万的支持者。”她可以预见这些支持者对她的反驳:

我们怎么能够知道纳粹的暴行呢,这些支持者会说,如果我们的艺术家被禁止将这种暴行呈现给我们?韦斯特不是魔鬼而是英雄:他进入了欧洲历史的迷宫深处、降伏了米诺斯公牛。又回来讲述了他的故事。(168,黑体在原文中为斜体)

她也明白自己无法充分回应这种反驳。她曾经相信作家揭露罪恶与黑暗这一使命的神圣性,而现在,她感觉自己的想法似乎正在悄悄地发生变化(163)。她询问自己,“保罗·韦斯特只是在尽自己作家的义务而已,在刽子手的身上,他让她看到了人性邪恶多种形式中的一种。⋯⋯这又何错之有呢?”(178)小说文本在叙述主人公外部行动的同时展示着其内心思想,在叙述中夹杂着长串的自由间接引语。在矛盾与痛苦的挣扎中,主人公最终发出了这样的呼喊—— “不要让我看”——其自由直接引语的形式似乎也是在强调着她的痛苦请求和激烈抗议。“不要让我经历这些,但是保罗·韦斯特没有放手。他让她读了,刺激着让她读了。为此她不会轻易原谅他。为此她一直追他追到了荷兰。”然而,她又疑惑了,“这是真相吗?这可以作为解释吗?作为作家,她本人同样在做或做过这类事情。”(179)

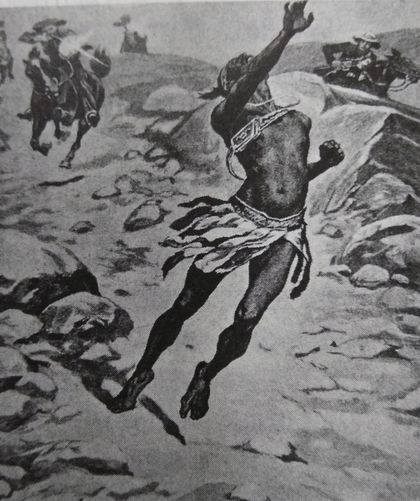

被射杀的土著人

不难发现,伊丽莎白意识中相互斗争的种种声音,通过她的观点转变和矛盾反思所体现出来的各种话语,实际上反映了当今社会对罪恶及其艺术再现这一问题的不同观点。巴赫金在对小说杂语的讨论中,曾经强调不同社会杂语体现的是不同人群从多个角度观察社会而产生的不同观点,也正因为它们是不同观点的体现,杂语之间才有可能形成对话。[4] 我们看到,库切让伊丽莎白反复考察自己的观点,同时她也知道自己这种观点将会遭到批驳,并对此做出了回应。这正如巴赫金对陀思妥耶夫斯基作品笔下主人公意识所形容的那样—— “主人公的每一感受,每一念头,都具有内在的对话性,具有辩论的色彩,充满对立的斗争或者准备接受他人的影响,总之不会只是囿于自身,老是要左顾右盼看别人如何。”[5]

实际上,库切本可以在故事世界中设计出更多人物对话和人物间的直接冲突,因为库切让韦斯特同样出现在了荷兰会议组委会的邀请名单上、出现在了伊丽莎白的演讲现场,也设计了伊丽莎自在演讲前主动找到他,希望他对自己演讲内容表示谅解的这一小说情节。然而,尽管伊丽莎白竭力尝试让韦斯特参与到对话之中,韦斯特却固执而坚决地保持着沉默,迫使伊丽莎自在尴尬中上演了一出长达20分钟、自问自答的独角戏。

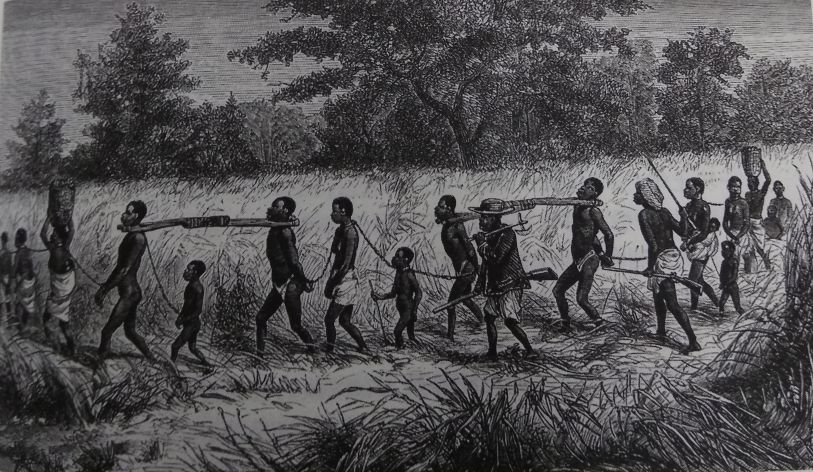

奴隶贩子和他们的猎物

笔者认为,凭借这种手法,库切不但通过伊丽莎白不停变化的思想斗争引入了种种社会杂语,也对自己笔下保罗·韦斯特的主体性和未完成性表现出了尊重。尽管伊丽莎白对《富足时光》中隐含作者韦斯特的写作方法和立场采取了不赞同态度,但她并没有忽视20年后韦斯特在思想上可能发生的变化:

现在能够看出的答案是,她不再相信讲故事本身是好的,而对于韦斯特,或者至少是写作斯陶芬博格那本书时的韦斯特,这个问题并没有呈现出来。如果她,在她目前的状况下,必须在讲一个故事或是做好事之间进行选择的情况下,她想她宁愿做好事,而韦斯特,她想,可能会选择讲故事,不过在听到他本人这么说之前。她也许应该暂缓判断。(167,强调为笔者所加)

伊丽莎白希望在听到韦斯特目前答复之后才作出判断,而库切则让笔下的韦斯特保持着不合作的沉默,似乎正是借此对这个人物(当然也是对真实韦斯特)的主体性表示尊重。库切没有僭越替这个人物(及其现实原型)说话,却将他有可能产生的想法和观点通过伊丽莎白的内心思考表现出来,同时,他又没有用伊丽莎白意识中的某种特定声音来压倒其他声音。这种特殊手法就使文本呈现出一种开放式、对话性的思考态势。

综上所述,针对罪恶及其艺术再现这一问题,伊丽莎白的意识中出现了多种不同声音的相互碰撞。如巴赫金所说,“几个意识相互作用的结果,使得旁观者没有可能像在一部独自型作品中那样,把小说中全部事件变为客体对象(或成为情节,或成为情思,或成为认知内容);这样便使得旁观者也成了参与事件的当事人。”(强调为笔者所加)[6] 这种由作者精心打造的开放式对话性框架,自然而然地召唤着真实读者的参与,读者不但需要亲身感受不同声音,更要以一种积极姿态参与到对话性的思考过程之中。

如果说独白小说中的隐含作者往往是具有某种特定世界观和价值观的导师,复调小说中的隐含作者则如前期柏拉图对话中的苏格拉底那样,更像一个思考、倾听的撮合者和接生婆。为了实现平等对话,处于写作(编码)过程中的真实作者必须对自己本人的价值观进行反复拷问,保持高度的对话积极性,截取不同社会杂语、使之进入文本并呈现出开放性的整体态势。这样,复调小说在文本中预设的理想(隐含)读者自然呈现出与传统独自式小说中的被动接受者完全不同的形象:他/她被要求以一种积极的态度参与到不同声音的对话争鸣中,不急于下判断,不急于得到某种确定的真理,而旨在通过对话与参与获得对某一问题相对全面、深入的认识。[7] 所以,对习惯了阅读独自小说、习惯了得到作者指引的那一部分真实读者而言,复调小说必然是令人疑惑的,似乎是一脚踏人了迷宫,如巴赫金描述的那样,“只发觉了个别人的声音而听不出整体来,甚至常常连整体的模糊轮廓都勾画不出;至于组合不同声音的艺术原则,更是充耳不闻了。”欣赏这种特殊形式的小说,分析其整体艺术原则,理解复调和对话的具体形成过程,对于真实读者而言无疑构成更高层次的挑战。笔者认为,这也正是库切的科斯特洛系列作品令读者以及相当一部分评论家感到困惑的原因。如著名小说家约翰·班维尔就如此描述他本人的读后感:“读完这部作品,让人希望回过头来,渴望能够遭遇到某些东西,赋予这次旅途某种形状和意义,可是走廊,好像,是空荡荡的。”他甚至认为“迷惑正是库切的目的”。[8]

然而,在笔者看来,《科斯特洛》的价值在很大程度上正在于它对小说对话特性淋漓尽致的发挥—— 围绕着不同话题,各种相对立的声音都得到了体现和放大,而结合这些不同声音的正是巴赫金所形容的那种未完成的、开放性的复调结构。为此,这部作品才会让习惯了独白模式的读者感到困惑,渴望某种意义上的指引与向导;也正是为此,这部作品才被冠以“八堂课”这一副标题——作者、人物包括读者都被卷入一个学习思考的过程中。而小说在评论界引起的种种疑惑和争议,其不同主题在相关领域激发的哲学和人文探讨[9] ,实际上也从侧面印证了它引起对话、激发思考的能力。

1948年南非极端种族主义者马兰的国民党上台

一个令人感到有趣的事实是,尽管库切出于特定原因,没有让保罗·韦斯特在《罪恶问题》中开口说话,这位小说人物的现实版本却并不甘于沉默,而是针对自己和自己的作品被写入库切小说并被小说主人公攻击一事发表了相关评论文章,声称自己读《科斯特洛》时的情绪介于“愉快和骄傲之间”。韦斯特并不觉得库切是在对他本人及其作品提出批评,反而认为库切是站在他这一边,试图利用他来击溃科斯特洛。[10] 他也带着自豪的语气谈及自己20年前创作的这本小说,而针对《科斯特洛》中伊丽莎白对他的小说所做的批评和质疑,他的辩白则是, “历史上发生的事实难道不比书中的描写更加可怕、更加骇人听闻吗?” 由此他认为,伊丽莎白是“在试图抓住得体礼仪的救命稻草”,漠视发生在历史上的可怕事实,然而,“将这类事件从历史中移去,实际上是尝试寻找一个可能根本就不存在的玫瑰世界”[11]。

不难看出,尽管在小说中库切没有僭越式地替韦斯特说话,却已经通过主人公伊丽莎白的自我怀疑和自我质问包容了这一人物(包括其现实原型)所能够提出的所有反驳。通过演讲结束后黑胡子男人的提问,库切实际也让主人公经受了比真实韦斯特的反驳更加强硬、也更加咄咄逼人的挑战——

你怎么知道韦斯特先生⋯⋯因为他所写的东西受到了伤害?⋯⋯你是说如果你写了这本关于冯·斯陶芬博格和希特勒的书,你会受到纳粹邪恶的传染。但可能这说明的是⋯⋯你是个脆弱的容器。可能韦斯特先生是用更加坚硬的材料做成的。也可能我们,他的读者,也是由更坚硬的材料构成。可能我们读了韦斯特先生的书并从中学到了些东西,出来的时候是更坚强而不是更脆弱了,更加坚定了不让罪恶回归的决心。 (107)

伊丽莎白意识中对自己观点的驳斥,观众对伊丽莎白不客气的反驳和挑战,正是小说文本所包括的这种种对立声音,让真实韦斯特确信库切是站在自己这面的。但既然如此,库切为什么又要设置科斯特洛这样一个人物,让她对韦斯特及其作品提出质疑呢?这也是让韦斯特本人感到疑惑的问题。在他眼里,库切一方面赞同他的小说创作,一方面又虚构了科斯特洛这个人物来攻击他,这种做法只能是出自“某种幸灾乐祸或欣喜的怪癖”,而这种怪癖所产生的作品只能算是某种“凌乱的、不完整的文学”。[12]

然而,韦斯特的评论文章并未到此结束,却附加了一个简短的尾声,韦斯特的口吻在其中也发生了某种质的转变。韦斯特对此尾声的解释是,在文章出版编辑的过程中,他读到了库切的《进入暗室》。我们看到,对库切这篇文章的阅读明显改变了韦斯特的口吻,也不再强调库切在《罪恶问题》中是站在他这一边的说法。他如此总结《进入暗室》:

当他[库切]提到不受控制的残忍,不但暗示对审讯者的控制,同样也指作家感觉到想象力在脱离其控制、导致想象者开始欣赏他本人的即兴演出的时候,他就涉及到一个很深刻的话题。在这种东西背后,潜藏着一种魔鬼式的牢笼,在这种境地中,如科斯特洛坚持的,艺术家变成了萨德式的施虐狂。为此就有待艺术家(或是评论家)来区分痛苦的浅紫色光环以及良心丧尽的禽兽对痛苦的咂嘴回味。

然而,韦斯特也认为,“我们都仅仅是触及到某个看上去非常可怕的问题的表层,开始谴责恐怖,最终却都因为它本身的缘故而接受了它,因为它进一步揭露了人类创造能力的某种特许权。⋯⋯只要人是恶的,艺术也可能是恶的,而且永远都会是这样。[13] 不难发现,韦斯特是通过《进入暗室》这篇评论了解到《科斯特洛》背后真实作者库切的想法和思维倾向,并由此改变了一度持有的、认为《罪恶问题》是通过他来驳倒伊丽莎白的这种片面看法。这一点证明了对真实作者的了解会影响读者对小说隐含作者的形象构建和对小说意义的解读,尽管隐含作者作为隐藏在小说整体中的文本规范,不因这种具体解读而发生变化。那么,对于罪恶及其艺术再现问题,真实作者库切又表现出了什么样的思考,他的《进入暗室》一文为什么可以让韦斯特改变口吻呢?

马格利特·兰塔在讨论《罪恶问题》的时候,认为韦斯特和伊丽莎白身上都可以找到作者库切本人的影子,“韦斯特在小说中尽情描绘即将赴死之人的痛苦、也描绘刽子手污秽的恐怖,在小说之外则不愿为自己的主题作辩护,他身上无疑有库切的一些特征;科斯塔洛在质疑艺术家的想象是否应该受到限制的过程中,表现出了对她本人事业的严肃的伦理责任感,这也是她与库切的相同之处。”[14] 另外,兰塔也以《灰暗地带》和《耻》中的暴力情节为证,认为库切并非不乐意描写罪恶场景。无独有偶,詹妮弗·扎赉也以《等待野蛮人》为例,认为库切本人在小说中也描写过审讯室这一事实使得他与科斯特洛之间的关系变得扑朔迷离。[15] 但是,我们不难发现,《等待野蛮人》和《耻》中对暴力和罪恶的展现方式与韦斯特式的细节再现有着显著的区别。因此,尽管兰塔认为《罪恶生活》没有明显偏袒哪个人物,但她将库切本人的小说实践也概括成尽情描绘痛苦和污秽,却显然并不恰当。

1918年南非亲法西斯秘密组织兄弟会领导团体

实际上,小说家如何通过小说这种特殊话语形式来面对历史丑恶,是库切本人一直都在探索思考的问题,而这一点,鉴于他小说创作的社会历史背景——南非种族隔离政治——就显得尤为重要。库切本人到底是如何看待南非小说家在种族隔离政治这一背景下所承担的历史使命及责任,如何看待小说与社会现实和历史话语之间的关系?在1987年耶路撒冷奖颁奖礼的致谢词[16]以及1990年前后与大卫·阿特维尔(David Attwell)所作的相关访谈中[17] ,库切都曾谈及这个问题。在访谈中,针对阿特维尔就“历史”提出的相关问题,库切做出了“不可再现的历史”(history—the—unrepresentable)这一提法,并引述了波兰诗人赫尔伯特写于1960年代的诗作《五个人》对其进行解释。这首诗讲述了五个犯人如何以谈论女孩、回忆纸牌游戏来度过第二天就要被处决的人生最后一个夜晚。然而,在这种冷静到残酷的描述之后,诗人接下去写道,“这样(therefore),人们可以写诗、吟诵花朵、吟诵希腊的牧羊人。”库切认为,此处的“这样”一词是非常有启迪意义的,因为尽管赫尔伯特没有提到历史,但是他却涉及到了体现在人类历史中的某种“野蛮精神”,而这种野蛮精神与“不可再现的历史”可以说是同一事物。在库切看来,赫尔伯特的力量正在于他拥有可以与这种野蛮精神相对抗的某种东西,那就是欧陆传统所赋予他的深切的人文主义信仰。“正是因为赫尔伯特对这种传统的信念,对有关玫瑰和牧羊人文学的信念,他才可以用诗来对抗历史那庞大而蹒跚的野兽。”然而,库切却坦承他本人并不具有这种信念—— “在非洲,人们唯一可以想象的回应方式就是一种残酷的、直接的方式,一种纯粹的、未经中介(unmediated)的再现方式。”[18] 他承认在某些时候,他本人也希望能够像米兰·昆德拉一样、在耶路撒冷奖颁奖典礼上谈论塞万提斯和他的小说,能够用小说和文学来抵御政治、抵御历史强加在他身上的角色。[19] 然而,他也清楚地明白他无法做到这一点,因为“在南非,有太多需要艺术去包容的事实,成筐的事实,压倒性的、令每一次想象力行为都为之窒息的事实”[20] ;而这种“使想象力发生短路、使得人们不得不直面事物本身的东西,就是我在这儿称为历史的东西”。[21]

等待野蛮人

库切的这段评论尽管晦涩,但我们从中仍然可以看到库切对南非罪恶现实的深切关注,对小说家面对这种现实所必须肩负的责任的思考。库切此处所称的 “不可再现的历史”,实际上是隐伏在人类社会以往种种罪恶和不幸背后的某种东西、某种并非仅仅由于种族和性别纷争所产生的邪恶。而在非洲这块饱受蹂躏、刚刚从殖民历史中挣脱出来的广袤土地之上,这种历史中的“野蛮精神”无疑得到了最为猖獗的体现。正是因为在南非有太多需要艺术去包容、去对抗的丑陋现实,所以小说家才无法逃避、无法在审美和人文主义传统中得到慰藉。那么,小说家又该如何来面对这种“不可再现的历史”、这种历史中的野蛮精神,并对此做出回应呢?库切提到,“人们唯一可以想象的回应方式就是一种残酷的、直接的方式,一种纯粹的、未经中介的再现方式”,那么,他是不是认为摆在小说家面前的唯一选择,就是采用传统现实主义手法对这种罪恶进行正面再现呢?我们看到,在访谈的结尾部分,库切又加上了一段令人回昧深长的评论—— “人们唯一可以想象的回应方式”——这是在承认失败。这样(therefore),任务就变成了想象这种不可想象之物、想象一种让写作游戏得以开始的回应方式。[22]

显然,在库切看来,如果说面对暴力人们只能用正面再现的方法进行回应,这实际是在承认艺术的无力与无能,因此他希望做到的,是想象一种新的回应方式,一种不同于传统现实主义细节再现的小说手法。而这一提法,让我们联想起库切1987年发表的公开演讲《今日小说》。[23] 在这次演讲中,库切提出了作为历史附庸和历史对抗者两种不同类型小说作品的划分;明确表示了他对“小说创作被历史话语殖民化”这一倾向的强烈不满,认为小说与历史这两种话语形式之间应该构成对立竞争关系;同时也指出,小说需要进化发展出自己的“运行规则”,在这一过程中,这一文类“甚至有可能揭露历史的神话地位”。[24] 我们看到,库切对所谓“历史附庸者式”小说的描述无疑与传统现实主义真实再现观相吻合,而库切不但区分了两种不同形式的小说,也表明了他本人的创作目的和倾向——他希望创作的,是不同于传统现实主义再现手法的另外一种小说形式,一种具有自身独特发展规则、能够揭示出历史书写独白模式的小说形式。[25]

笔者认为,将上述评论结合起来,就可以看到库切小说创作的一个基本宗旨。首先,南非种族隔离制度所带来的社会丑恶现象是摆在小说家面前无法忽视的现实,小说家无法逃避这种丑陋的现实,无法在自由人文主义信仰、在审美传统中获得慰藉。他们必须选择面对,用自己的小说作品对暴力的肆虐作出回应。然而,小说家如果依然遵循传统现实主义的幼稚再现观,仍然天真地相信语言真实再现历史事实的能力,那么,这类小说就仍然在传统历史话语独白封闭的框架中运行,仍然从属于历史话语、被其殖民化而沦为其附庸。小说从其本质而言应该是一种不同于历史书写的、以对话性和开放性为基本特征的话语形式,小说家应该充分利用这一优势,借助这一话语形式的特殊运行规则,在揭露南非社会罪恶现象的过程中向独白、封闭的传统历史话语提出质疑和挑战。[26]

在前面提到的《进入暗室》一文的开头部分,库切一针见血地指出,审讯室对于包括自己在内的许多南非作家都具有某种特殊的吸引力,原因在于:首先,审讯室中,不合法却又不受限制的暴力被施加在另一个人的肉体上,这种情况就为表现极权主义及其受害人之间的关系提供了一种赤裸而极端的暗喻;其次,作为一种人类极端经验的场所,审讯室除了当事人以外没有其他人可以进入,这一点就对小说家构成了巨大的吸引力,被禁止涉足的黑暗密室由此成为小说家想象的源头:一个人随意地、淋漓尽致地在另一个人的躯体之上发挥罪恶的想象能力,而小说家,由于只能站在门外、只能想象其中所发生的事件,就使得这个他无法进入的房间成为了他全部想象力的源泉,审讯室构成了某种“艺术的子宫”。[27] 但是,在库切看来,让国家政权的邪恶秘密成为艺术家发挥想象力的契机,这种做法是存在问题的。对于作家而言,更深层次的问题在于如何避免国家政权所制造出这种两难困境——或是漠视它的罪恶,或是通过真实再现使自己落人撒旦的陷阱。

面对罪恶、面对野蛮,人们一般会做出两种反应:或是出于恐惧和厌恶而避开注视,或是在恐惧的诱惑力中兴奋地继续观望。在库切看来,这两种选择中,前者是不足取的逃避主义的表现,而后者也存在可能的危险陷阱,特别是当它被现实主义小说家付诸于实践,对罪恶进行正面细节描写的时候。我们看到,伊丽莎白对罪恶场景的本能性逃避无疑体现了前者,而韦斯特在《富足时光》中对罪恶的细节刻画则是后者的具体表现。从真实韦斯特的评论来看,他不但在小说创作中做出了第二种选择,同时也接受了“艺术有可能是恶的”这一观点。然而,如前所述,库切曾明确表示,这种做法实际等同于承认艺术的失败,小说家的任务正是要在拒绝国家政权游戏法则的同时,想象一种回应的方式,来再现这种不可再现的历史、想象这种不可想象之物。而通观他本人的小说创作,我们也看到,尽管在处女作《灰暗地带》中,库切曾经正面描写暴力杀戮和强奸场景,然而在他后来的小说创作中,尽管小说故事情节中仍然有痛苦、暴力和性侵犯,但展现的方法和角度却发生了某种令人深思的变化。笔者认为,在探索“如何用自己的方式来想象暴力”这一棘手问题的过程中,库切一直在尝试某种更加明智的做法— —需要表现,但是需要换一种方法、一种不同于正面再现的手法来表现:《等待野蛮人》通过白人执政官对暗室真相的追寻映射密室审讯的残酷,《福》中对“星期五”如何失去舌头的经历做点到但不确定的处理,《耻》借助人物聚焦展现受害人卢里对自己与黑人人侵者之间关系的常规白人解读、又通过他对露西经历的猜想从侧面反映强奸场景。可以说,库切对罪恶场景的处理正体现了他拒绝国家政权的游戏法则、“用自己的方式想象暴力” 的探索及尝试。

南非的种族隔离政策

所以,我们有理由相信,在《罪恶问题》中,库切实际是将自己的思考写进了小说,写进了伊丽莎白痛苦而矛盾的意识、也写进了黑胡子男人的声音。正是在这种开放性的对话模式中,库切让伊丽莎白承载着探索和思考的重负,让不同声音在小说文本中回响、争鸣,却没有凭借其作者权威、在文本中为这种对话性的思考画上句号。无论是从真实作者库切在评论中表露的观点、还是从小说的整体修辞结构来看,《罪恶问题》中的隐含作者,绝不像真实韦斯特一度认为的那样是用他来击溃伊丽莎白。对罪恶及其艺术再现这个问题,库切本人的探索无疑构成了体现在《罪恶问题》中种种意识的“思考原型”[28]—— 库切汲取了社会思想界就此问题所做的各种方面的探讨,在认真思考后又将它们放大、最大程度地发挥了它们的合理性,并将它们以杂语的形式写入了小说作品,将其与特殊人物形象结合起来成为不可分割的统一体,并在不同声音之间保持了开放性和平等性。通过伊丽莎白意识中各种不同思想的对话和争鸣,通过她模模糊糊的逃避本能与其他理性观点之间的对立和碰撞,库切旨在用小说文本召唤读者对罪恶现实及其艺术再现这个问题作出严肃的思考和探索。

在小说的结尾处,当伊丽莎白从痛苦的情绪宣泄中恢复过来、走出洗手问的时候,库切将两种选择摆在了她的面前:“要么她可以回到酒店、藏在房间里继续她的悲哀;或者悄悄溜进观众席,在后排找个位子坐下,完成他们把她带到阿姆斯特丹来要做的第二件事情:听听别人对罪恶问题想要说些什么。” (181)但是小说的最后一段却让我们看到了一个特殊的结局:

应该还有第三种选择,一种让这个上午得以圆满结束的方法,赋予它形状和意义,导向某种最终决定的遭遇。这儿应该有种安排,让她在走廊中碰上某人,可能是韦斯特本人;他们之间应该有些交流,像闪电一样突然地为她照亮面前的图景,即使之后又复归于从前的黑暗。但是走廊,看上去,是空荡荡的。 (182)

正如这个结尾所暗示的那样,伊丽莎白的思考和探索、我们对于罪恶问题及其艺术再现的探索,处于未完成的进行过程中,无法得到哪怕是暂时的停歇。尽管伊丽莎白(同样是读者)渴求某种终结,库切却以“空荡荡的走廊”这一意象拒绝了主人公和我们为这种探索画上句号的渴求。

《罪恶问题》中伊丽莎白的困惑在于历史中的野蛮精神向小说家提出的挑战——是选择逃避还是赤裸裸的正面再现,这种疑惑在某些方面使我们联想起库切1985年作品《福》中,在苏珊面对“星期五”感到迷惑时,小说家福先生提出的建议:

⋯⋯在疑惑的迷宫中,我学到的窍门是在自己所处的位置上做一个符号或是标记,在13后的漂泊中我就会有一个回归的地方,就不会迷失得更深, ……在缺少更好方案的候,⋯⋯走出迷宫的探索可能就从这个标记开始,有可能你需要多次转回这个地方,直到你发现自己得到了拯救。[29]

笔者认为,从某种意义上来说,库切的小说创作也正反映了这种在迷惑中探索、希望走出迷宫的尝试。他将自己思考的问题变成了一个疑惑的标记,一遍遍地尝试着由它出发从不同方向进行探索,在探索受阻之后又回到这一原点重新寻觅,而这种种探索的尝试在他的小说文本中则通过不同人物的声音、人物的不同想法得到实体化的体现。这种探索的目的在于走出迷宫、发现真理,而真理不是他、不是作者库切已经掌握在手中的某种东西,相反却是在这种探索的尽头,在这些不同探索的尝试和不同观点的撞击过程中有可能涌现的某种东西,某种有待读者一同探寻的东西。在笔者看来,正是为此,“走廊,看上去,是空荡荡的。”

[1]相关文献综述可参考拙文《聚焦和反聚焦—— (耻)中的视角、对话和叙述距离》,载《外国文学评论》2008年第3期,第85-94页。

[2]为行文简便起见,后文简称《科斯特洛》。所有引文笔者根据J .M.Coetzee,Elizabeth Costello (New York:Penguin,2003)翻译成中文,页码在引用后用括号标出。

[3]参见John Rees Moore,“A Woman Possessed”,in Sewanee Review, 98.1 (1990):152-160; Margaret Lenta,“ Coetzee and Costello:Two Artists Abroad”,in Eagtish in Africa, 31.1(2004):105-119。

[4]巴赫金《长篇小说的话语》,白春仁,晓河译,《巴赫金全集》第3卷,河北教育出版社,1990年,第74页。

[5]巴赫金《陀思妥耶夫斯基的诗学问题》,白春仁,顾亚玲译《巴赫金全集》第5卷,河北教育出版社,1990年, 第43、61页。

[6]巴赫金《陀思妥耶夫斯基的诗学问题》,白春仁,顾亚玲译《巴赫金全集》第5卷,河北教育出版社,1990年, 第22页。从这段评论,我们也可以看到,尽管当前评论对巴赫金思想的理解往往会着重强调作者和主人公之间的对话这一层面,但他的讨论实际上也涉及了复调小说通过其内在的开放性和对话性,将真实读者带人对话和思考过程的潜在力量。

[7]此处所运用的相关叙事理论术语,如“隐含作者”、“隐含读者” 等,可参见申丹(Shen Dan,“Booth’s Rhetoric of Fiction and China’s Critical Context”,in Narrative, 15.2[2007]:167-182);费伦(James Phelan,Living to Tell about It [Ithaca:Comell UP,2005]39-47)等的相关评论。

[8]John Banville,“Being and Nothingness”, in The Nation , November (2003) 30. 另注:此处班维尔借用了小说第六章《罪恶问题》的结尾句。

[9]参见Steven Caton,“Coetzee,Agamben,and the Passion of Abu Ghraib”,in American Anthropologist, 108.1 (March, 2006):114-123;Agustin Fuentes,“ The Humanity of Animals and the Animality of Humans:a View from Biological Anthropology Inspired by J.M.Coetzee‘s Elizabeth Costello”,in American Anthropologist, 108.1(2006):124-32。

[10]尽管如此,在韦斯特这篇文章的字里行间我们仍然可以读出不少怨气。见Paul West,“The Novelist and the Hangman:When Horror Invades Protocol” ,in Harpers Magazine, July (2004) 91。

[11]Paul West,“The Novelist and the Hangman”,90-94.

[12]Paul West,“The Novelist and the Hangman”, 90-94.

[13]Paul West,“The Novelist and the Hangman”,90-94.

[14]Margaret Lenta,“Coetzee and Costello:Two Artist Abroad”,in English in Africa, 31.1(2004):113.

[15]Jennifer Szalai, “Harvest of a Quiet Eye:J.M.Coetzee and the Art of Lucidity”,in Harper’ s Magazine, July(2004) 87.

[16]J.M.Coetzee,“Jerusalem Prize Acceptance Speech”,in David Attwell.,ed.,Doubling the Point (Cambridge:Harvard UP,1992)96-100.

[17]J.M.Coetzee,Doubling the Point,57-68.

[18]J.M.Coetzee,Doubling the Point,66-67.

[19]J.M.Coetzee,Doubling the Point,66.

[20]J.M Coetzee,“Jerusalem Prize Acceptance Speech”,99.

[21]J.M.Coetzee,Doubling the Point,68.

[22]J.M.Coetzee,Doubling the Point,68.

[23]Coetzee,“The Novel Today”,in Upstream, 6.1(1988):2-5.

[24]Coetzee,“The Novel Today”,3.

[25]进一步讨论可参见拙文《历史的竞争者—— 库切对传统现实主义的超越和继承》,载《当代外国文学》2004年第3期,第48-54页。

[26]在笔者看来,正是因为库切对小说创作的这一独特理解,以往的库切批评往往对库切作品与历史(包括历史事实和历史书写)之间的关系产生误解,它们或是认为作品旨在真实再现历史进程而着重于挖掘作品的社会历史背景,或是仅仅强调库切通过小说人物和情节设置等手法在作品故事层面对历史叙事提出的质疑,而没有注意库切本人对小说建构性和非指涉性的强调,没有注意这些作品对罪恶现实的特殊处理和再现方式,忽视了它们通过小说话语形式上的开放性和对话性向历史话语形式提出的深层次挑战,忽视了这些小说在内容和形式上形成的一致性和统一性。

[27]Coetzee,“Into the Dark Chamber”,in Doubling the Point,363.

[28]可参看巴赫金对作为政论家以及作为小说作者的陀思妥耶夫斯基的相关讨论。巴赫金《陀思妥耶夫斯基的诗学问题》,白春仁,顾亚玲译《巴赫金全集》第5卷,河北教育出版社,1990年,第120-121页。

[29]Coetzee,Foe (Harmondsworth:Penguin,1987)136.

全文完

原载于《外国文学评论》2009年第2期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注