奥斯卡·王尔德与宗教审美化问题

编者按

王尔德出身于新教家庭,却对天主教充满向往;他羡慕基督教关于神圣救恩的许诺,却无意以整个生存为代价去寻求它;他以植根于希腊文化精神的审美享乐主义对抗基督教文化的清规戒律,却又始终无法摆脱根深蒂固的罪感意识。狱中的王尔德曾试图重新转向耶稣基督寻求救赎,但他心目中的基督形象与其说是传递上帝救赎力量的中介,不如说是传递审美救赎力量的中介。王尔德在宗教问题上所表现出来的种种矛盾与困惑,乃是其宗教审美化诉求的必然结果。这种宗教审美化诉求根本上已经从信仰走向审美,所以它往往因缺乏恒定的价值支撑而步入困境。

作者简介

陈瑞红,女,文学博士,南京师范大学文学院副教授。

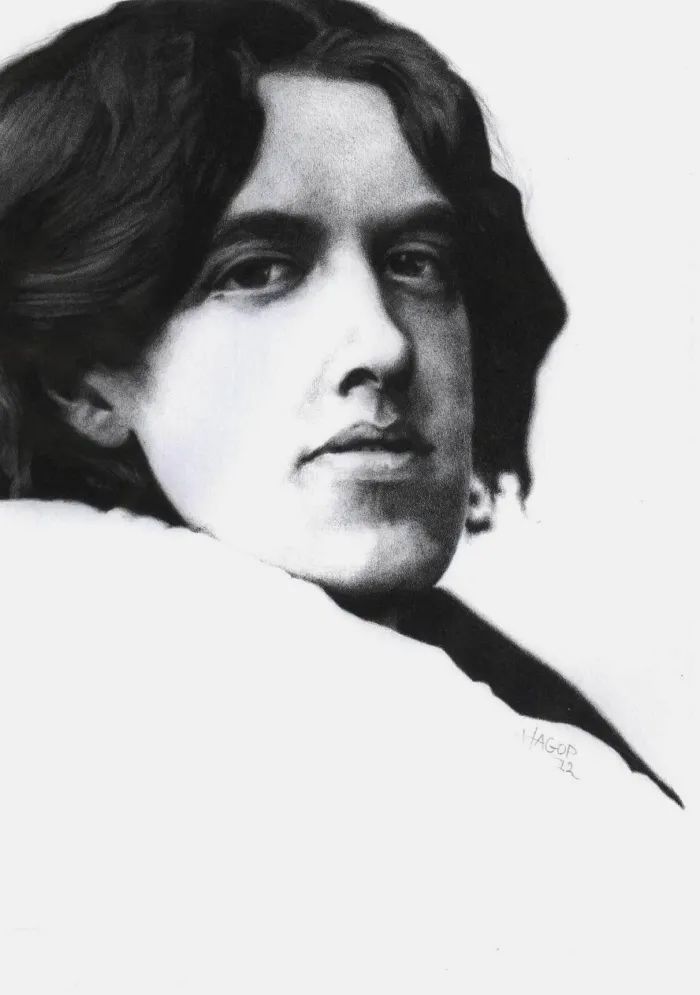

奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde,1854—1900)

宗教审美化,乃是西方文化与神学对现代性的危机与困境所做出的一种回应。关于宗教审美化问题,至少可做两个层次的区分。第一个层次是指在基督教及其神学语境中弘扬经验、感受、情感、想像、审美等对于现代信仰生活的重要意义,试图通过恢复感性与神性间的亲密关系而重回神的怀抱。这种审美化思路在德国神学家哈曼、施莱尔马赫那里即已开启,后世发展为各种影响广泛的基督教审美主义。[1] 第二个层次则是指从审美的立场观照、体验宗教生活,把寻求救赎的过程转化成一种独特的审美体验。这种审美化,仅仅保留了神学的概念和形式,在根本上已经脱离宗教而走向审美。这种审美化倾向在浪漫主义运动中即已凸显,在唯美主义那里被推向一个极端。在十九世纪的英国,牛津运动[2]的领袖人物约翰·克布尔和约翰-纽曼大致可以归入宗教审美化的第一个层次,而唯美主义者沃尔特·佩特和奥斯卡·王尔德则是第二个层次的典型代表。实际上,这两个层次是互相渗透、互相影响的,但本文对王尔德宗教审美化问题的探讨,主要是在第二层意义上展开。

天主教的魅力

就出身而言,王尔德是一个爱尔兰新教徒[3];就他在弥留之际皈依天主教而言,他又是一个天主教徒。然而,王尔德与宗教之间的关系,并不像表面上看来那样明晰,而是复杂含混得多。严苛的新教教义及其伦理规条固然不能激起他的内在认同感;然而,即便是其心向往之并最后皈依的天主教,也未能真正羁绊住他那颗放浪不羁的艺术家灵魂。他真正的立场是瞬时的、变化的、流动的审美立场,他一生的宗教思想与实践都受这种审美立场的主导。宗教的审美化,在他这里首先表现为对清教主义的排斥和对天主教的向往。

王尔德认为,英国传统的清教主义是“苛刻的、不合时宜的”,他不仅不屑于走清教徒式的救赎之路,即通过勤谨努力的工作和朴实节俭的生活来赢得上帝选民的资格,而且还挑衅性地宣称:“上帝的选民活着就是要什么都不做。行动是有限的和相对的,而安逸地闲坐和观察的人们的想像和在孤独与梦境中行走的人们的想像才是无限的和绝对的。”[4] 受母亲的影响,王尔德早年起即表现出对天主教的兴趣[5],还在三一学院读书的时候,他就产生了改宗天主教的念头。[6] 他与都柏林的一些神甫结交,红衣主教纽曼的宗教思想、改宗事迹及其散文风格之美更是深深地吸引着他(纽曼于1854年正式创立了都柏林天主教大学并曾出任校长)。后来他这样写到纽曼:“纽曼在一次伟大的时刻真诚地高声呼吁:形式是信仰的食粮,那一时刻使我们崇敬并了解了他。” (4:451)此时,王尔德对天主教的向往已显示出注重形式的审美化倾向。

1874年进人牛津大学以后,王尔德接触到佩特的理论。佩特关注宗教的艺术审美价值,爱好天主教华美的仪式和装饰,这种爱好后来在其小说《享乐主义者马利尤斯》(1885)中得到充分的表达。佩特的影响使王尔德更加倾向于天主教,而好友亨特·布莱尔(David Hunter-Blair)也力劝他加入天主教。这时,王尔德以顾虑父亲的反对为由依然在犹豫,但或许是出于某种补偿心理,他于1876年11月加入了苏格兰共济会的牛津大学分会——阿波罗玫瑰十字会,该会属于英国国教中强调天主教传统圣礼和教仪的高教会派。次年3月,在一封致威廉·沃德的信中,王尔德写道:“我近来对共济会很感兴趣,简直是十分信仰了— — 事实是,如果我脱离新教异端因而只好放弃它的话,肯定将非常遗憾。” (5:48)由此可见,即使在积极参与国教生活的时候,他仍然对天主教魂牵梦萦,还在幻想着有一天改宗天主教。不久,他于春假期间到罗马游历,并跟随布莱尔一起去拜见了教皇庇护9世(Pius IX)。教皇以私人会见的形式接见了他们,并希望王尔德不久能够随其同窗一起进入上帝之城。

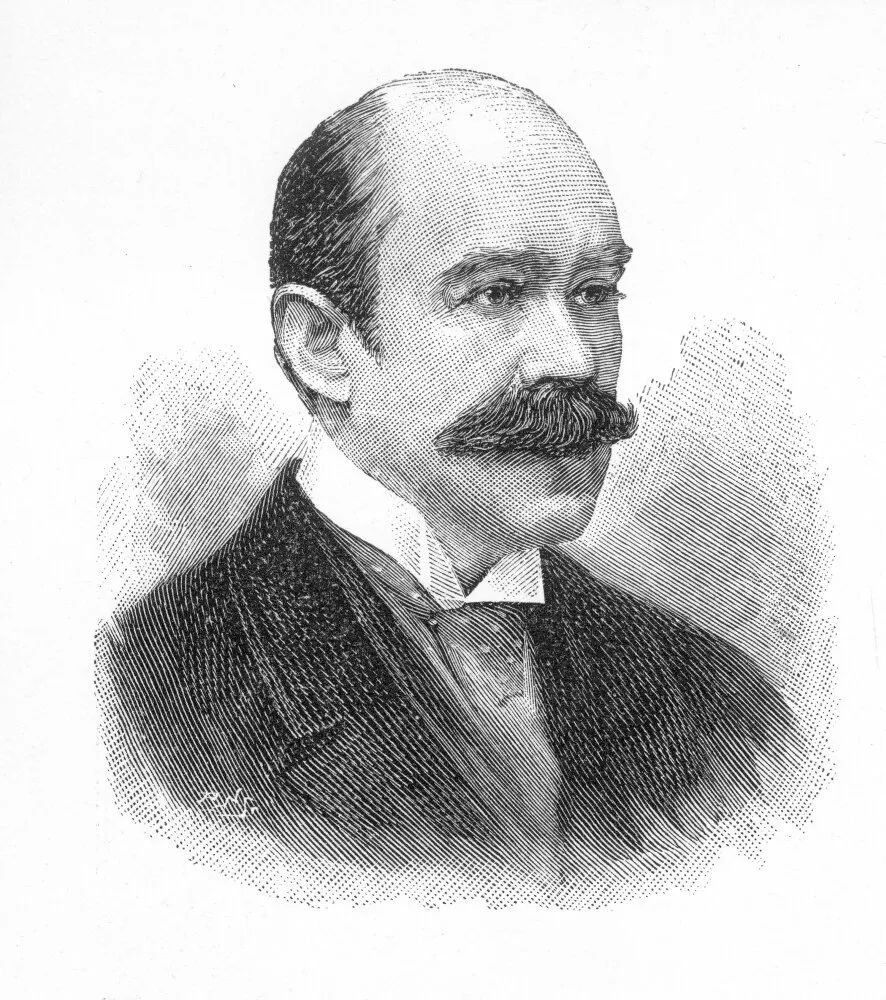

瓦尔特·佩特(Walter Horatio Pater ,1839—1894) 提出了"为艺术而艺术"的美学主张

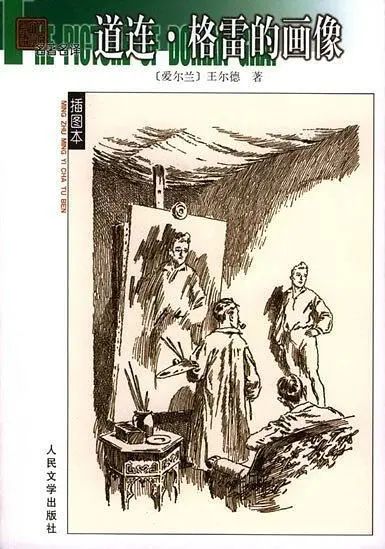

其时,在经受了现代理性主义“祛魅”之后,天主教关于天国幸福和神圣救恩的许诺已变得苍白无力,王尔德对此亦不无认识,但他为什么还要考虑改宗呢?原因在于,新教在寻求救赎的形式方面,与原来的天主教存在着根本不同。新教虽然有很多派别,但他们的教义却有以下三个共同原则:因信称义,信徒人人都可成为祭司,《圣经》具有最高权威。也就是说,新教强调信仰的个体性和内在化,反对天主教的华美仪式与隆重庆典,把所有借行圣事的力量来追求拯救的做法都当作迷信加以摈弃。如天主教的七项圣事,路德宗只保留了洗礼和圣餐两项,礼拜形式也更为简化。宗教改革带来了相互关联的两方面的后果:其一,新教救赎在摈弃天主教种种仪式的同时,也剥离了其中的审美因素;其二,新教伦理通过把禁欲主义渗透到日常行为之中,增强了与理性主义之间的亲和性。[7] 这两方面都是与审美精神相悖的。德国作家内贝尔(Gerhard Nebel)对新教改革的解审美化概括得十分精到:“路德摧毁了神话的金殿,代之以简陋的茅屋。谁爱美,谁就会像温克尔曼一样在宗教改革的伟大成就面前不寒而栗,并会逃到罗马⋯⋯ ”[8] 王尔德对新教的逃离和对罗马天主教的向往,应该就是出于这种“温克尔曼式的” 痛苦,正如他本人所说,对于“审美的心灵” 来说,天主教比新教更富于吸引力。[9] 而这种特别的吸引力,不是缘于天主教教义的威信,而是来自其教仪、法器与装饰等所激发的美感。这一点,在其小说《道连·葛雷的画像》(1890)中得到真切的反映。小说主人公道连·葛雷也有种天主教情结,甚至一度被风传加人了天主教。道连感到天主教那庄严肃穆的献祭“具有原始的质朴气息和它所要象征的人类悲剧的亘古的壮美”:

他喜欢跪在冷冰冰的大理石板上,看身穿硬邦邦的绣花法衣的神甫用苍白的手慢腾腾地揭开圣龛的帷幔,端起像盏琉璃灯似的嵌有宝石的圣餐匣,这时里面盛着的一块颜色泛白的硬面饼能叫人心悦诚服地相信那真是“天使的面包”。他也喜欢看神甫穿上基督受难时的装束,把象征圣体的饼掰入圣餐杯,并捶胸痛责自己的罪孽。神态庄重的男孩们穿着镶花边的猩红色衣服,把像一朵朵大金花似的冒烟的香炉不断摇动,让氤氲的炉烟在空气中散开,这对他也有一种不可名状的吸引力。(1:141,译文有改动)

从上述描绘可以看出,道连所感受到的吸引,主要不是由于基督的爱,而是由那一系列的圣事和法器所激发的美感。他纯粹是从审美的角度、带着甜蜜的沉醉去欣赏、体味天主教那些仪式和装饰的,然而,这些因素的根本性质是人世的,而不是天国的。道连并不关心自身的灵魂最终能否得救,而是醉心于那种企求获得神圣救恩的宗教情绪所散发出来的“信仰的芳香”。显然,道连·葛雷的感受很大程度上反映出王尔德对待天主教的审美性态度。正如佩特在《柯勒律治的作品》(1866)一文中所说的:

宗教特质的许多方面具有与其宗教意义迥然不同的艺术性价值。…… 宗教信仰,这种对信仰对象的渴望,也许能够从我们的心中培育而出,但是它们一定要留下其圣洁的芳香以及随之而来的精神的甜蜜。[10]

《道连·葛雷的画像》是王尔德唯一的长篇小说

激流的轰鸣声与树叶的沙沙声像是祖先的诉说,祖先的幽灵或飘荡在月下的荒野上,或停留在人居那么,基于此种审美性立场的宗教热情究竟能否持续下去?凭借此种热情能否成为虔诚的天主教徒?事实给出的答案是否定的。

从审美到亵渎

王尔德与天主教的关系在1878年卧病期间变得极为亲近。塞巴斯蒂安·波顿(Sebastien Bowden)神甫的催促,更是将他带到不得不做出决定的关键时刻。1878年4月,王尔德曾与波顿神甫进行过一次恳谈,向后者敞开了他的生活历史和精神状态。神甫在致他的信中写道:

……像别人一样,你有一个罪恶的本质,在你这里,这种罪恶本质因为精神的、道德的有害影响以及实际存在的罪而变得更加堕落,所以你说起话来像一个没有任何信仰和生活目的的梦想家和怀疑论者。另一方面,上帝出于怜悯没有使你满足于这种状态。在你的财富的意外丧失中,他向你证明了这个世界的空虚,从而移除了你改宗道路上的一大障碍;他还允许你感到良心的刺痛和过圣洁而诚实的生活的渴望。[11]

从神甫的信中,我们不难觉察出正统的天主教教义与王尔德唯美主义追求之间的巨大分野——前者对于人最终得救的承诺是以禁欲主义的灵修为前提的,而后者的一个基本倾向却是执著于感性层面的审美享乐主义。这种分野再一次彰显了基督教固有的内在矛盾:一方面,它给人生提供一个终极答案,但另一方面,这个答案对于个人的生存来讲却不是一劳永逸的,因为从人的降生到最终的拯救之间永远横亘着一个巨大的深渊,这就是充满欲望、痛苦、迷茫和绝望的生存之谜。何况,基督教的这一悖论在现代社会中已经变成了致命伤,因为连它所给出的那个答案,也基本上失效了。王尔德固然羡慕基督教对人生之谜给出的解答,但“宗教的沉迷已经过时”(4:431),他已无意以整个生存为代价去寻求那个不可靠的答案。于是,改宗也失去了意义。这一点,应该是除了父亲的反对,他对改宗一事始终犹豫不决的更加深层的原因。

本来,波顿神甫在信中约王尔德周四再来恳谈,但在约定的时间里,来到礼拜堂的不是他本人,而是一个包裹,包裹里面是一大束百合花。百合花在当时被视为唯美主义的象征,王尔德送神甫百合花无疑是礼貌地表明放弃。这一行为本身象征着审美救赎对传统意义上的宗教救赎的接替。由此,王尔德终于意识到自己与天主教的“调情”(艾尔曼语)不会有任何结果。这一认识在他对道连·葛雷的天主教情结所做的分析中也反映了出来:

如果正式皈依某种信仰或体系,或者错把只堪在星月无光之夜借宿一宵乃至度过几个小时的旅店当作定居的家园,那就会阻碍他的智力发展;他永远不会陷入这样的错误。(1:141,译文有改动)

此后很长时期,他与天主教的关系变得疏远了。

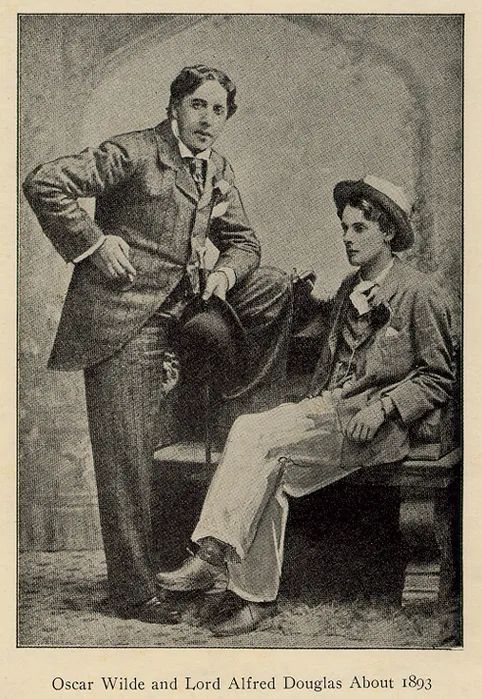

王尔德与带给他爱与毁灭的阿尔弗雷德·道格拉斯

1886年,王尔德与17岁的罗伯特·罗斯陷入同性恋。1891年,他又结识了阿尔弗雷德·道格拉斯勋爵,对他产生了超越理性的深沉激情。然而,基督教是禁绝同性恋的。《圣经》提到同性恋的篇幅不多,但每次提及都是谴责鞭挞。《旧约·利未记》有两段论到同性恋,都称之为“可憎的事”,甚至说“总要把他们治死,罪要归到他们身上。”在《新约·罗马书》中,使徒保罗将同性之爱称为“可羞耻的情欲”,因为它“把顺性的用处变为逆性的用处。” 保罗还在《哥林多前书》中声称,“作孪童的”、“亲男色的”都不能承受神的国。基督教文化对同性恋的严厉制裁,一直是以《圣经》上的训诫为依据的。在整个中世纪,同性恋都受到压抑,教会法庭对同性恋者判处苦役或死刑。英国关于同性恋的法律与其他各国相比一直是最为严厉的,直到1861年,在量刑普遍放宽的情况下,对同性恋者的处罚才由死刑改为监禁。尼采认为,灵魂是依附于身体的,福柯也认为肉体是起源,是意愿、感情和思想的根本。若从这类身体性理论来分析,同性恋的色欲越界必然从另一个向度促使王尔德背离基督教。

事实也的确如此。在十九世纪八十年代末、九十年代初,王尔德一度走到反基督教的极端。他在作品和言行中不遗余力地颠覆基督教传统所设定的伦理规范、价值秩序,故意消解乃至亵渎其神圣象征。譬如,在《伊提斯的呻吟》(1890)一诗中,他挑衅性地宣称更加欣赏英国的罂粟花(poppies)而不是意大利的教皇们(popes)。在《人性》(1890)一诗中,上帝不仅权杖失灵,还被戴上了一顶罂粟花冠。在独幕剧《莎乐美》(1893)中,女主人公莎乐美为了亲吻圣徒乔卡南的嘴唇,竟然不惜以妖冶的舞蹈诱使继父希律王命人割下其头颅。《莎乐美》的题材虽然来自圣经,但王尔德对人物和剧情的大胆处理,却俨然是在刻意凸显亵渎行为的惊悚色彩。此外,他还在不同场合直接表达反基督教思想。1891年,当得知一个精神处于半疯狂状态的朋友自以为是圣经人物转世时,他评论道:“当我想到《圣经》带来的损害,我为它感到相当羞耻。”[12] 与尼采反基督教的深沉愤激相比,王尔德的反叛另有一种纨绔子式的放诞轻狂、玩世不恭。在巴黎的一次聚会上,他故作神秘地对纪德说:“你知道基督为什么不爱他的母亲?因为她是个处女。”[13] 据叶芝回忆,王尔德还如此篡改过耶稣复活的故事:耶稣被钉十字架之后,在坟墓里苏醒过来就逃了出去,又在世上活了好多年,并成为地球上最能洞悉基督教之虚妄的人。[14] 丹尼尔·贝尔认为,现代西方宗教的衰败过程具有双重性,一方面表现为宗教机构权威与职能的缩小,另一方面则表现为文化范围内存在着亵渎行为。[15] 基督教在文化层面的衰败,在王尔德从审美到亵渎的转变过程中得到一种具体而微的展现。

莎乐美是爱欲的象征

王尔德借以批判基督教的精神资源,主要来自希腊文化以及与其血脉相通的现代人文主义思想。其实,在希伯来文化精神与希腊文化精神之间,英国唯美主义者原本就更加青睐后者,王尔德对希腊文化更是向来怀有深刻的认同感。1891年,在会见希腊诗人吉恩·摩里亚之后,王尔德曾表达了如下心愿:

我赞成摩里亚一派重建希腊的和谐、并为我们带回狂欢酒神节式心境的努力。这个世界是如此渴望欢乐。我们还没有从叙利亚人的拥抱和它苍白的神学中解放出来。我们一直陷在阴暗的国度。当我们期待新的光明的宗教来临时,让奥林匹斯山来做我们的藏身处和避难所吧。我们必须让我们的本能像一群孩子一样在阳光下嬉戏欢笑。我热爱生命,它是如此的美⋯⋯⋯[16]

显然,这时他已将获得形而上慰藉的希望转向希腊的宗教与文化。希腊宗教与文化原本就有立足感性经验的尘世色彩和自由开放的审美性特征,而这些特征又被唯美主义者加以强调、放大。佩特曾说:“能够将自身转化为一种艺术理想,这是希腊宗教的特权。”[17] 西蒙斯也认为,希腊人本质上是一个注重感觉的艺术家的民族。马哈菲的专著《希腊的社会生活》(1874)则表明,对待同性恋问题,希腊人也比希伯来人宽容得多。在十九世纪后期的英国,尽管同性恋仍被视为犯罪、不道德和不体面的事情,但事实上,男妓充斥伦敦,在上流社会的男子寄宿学校中,同性恋亦屡见不鲜。王尔德结识道格拉斯勋爵之后,在后者的诱引下,也曾一度堕入与男娼为伍的境地。可以推想,在放纵感官的审美历险中,他所奉行的是希腊主义,而且是审美化了的希腊主义。

柏拉图的《会饮篇》就存有关于同性恋的讨论

那么,基督教的影响和力量真的就此从王尔德的生命与艺术中彻底退场了吗?事实给出的答案依然是否定的。正如约翰·基灵格所指出的:“人们若只是对基督说‘走开,不要再回来’如陀思妥耶夫斯基笔下的宗教法庭庭长那样,并不能抹去基督的痕迹及他对历史的影响。”[18]

赎罪意识与诗性基督

作为一个“随着百种火焰燃烧”(5:246)的纨绔子,一位致力于颠覆传统价值秩序和伦理道德的艺术家,王尔德曾说:“我有责任可怕地娱乐自己”,并且“我必须尽可能地向远处进发”。[19] 然而,他却从未真正摆脱基督教文化带来的罪感意识。艾尔曼推断,从1886年晚期起,王尔德可能已想到他自己是一个罪人。在此后的一系列作品中,王尔德表达了对于罪恶和罪人的特殊的兴趣。[20] 在《亚瑟·萨维尔勋爵的罪行》、《道连·葛雷的画像》、《莎乐美》、《温德米尔夫人的扇子》、《一个无足轻重的女人》、《一个理想的丈夫》等小说、戏剧作品中,他允许他的人物犯罪。在批评作品中,他对罪过的普遍性加以确认:“人们可以想像,强烈的个性是由罪恶造成的。” (4:379,译文有改动)他甚至还认为,罪恶作为进步的本质要素,增加了人类的经验,增添了世界的色彩。(4:405)然而,王尔德一方面为罪恶高声辩护,另一方面,他又始终无法涤除灵魂深处的罪感意识,或者应该说,辩护就是对罪感的另一种体认。

王尔德的妻子康斯坦斯

根据施莱尔马赫的观点,罪是这样一种体验:“感官的自我意识由于满足而感到愉快,但更高的自我意识则由于上帝意识的无力而感到痛苦。”[21] 所以,罪是由于“肉体”胜过“精神” 而对上帝意识的一种阻止。尽管宗教遭遇了“祛魅”,但现代文化的世俗化并不能消除基督教罪论所揭示出的人类灵魂与肉体之间分裂冲突的悲剧命运。罪感意识渗透在王尔德作品的心理描写和结局处理中,如道连·葛雷对于良心的恐惧、逃避,希律王对莎乐美的恐惧、诅咒和死亡判决等;同时,也在他本人的人生抉择中体现出来。1895年,王尔德放弃逃离英国的机会而选择留下来直面牢狱之灾,这种对自身行为法律后果的主动担当,即反映出其灵魂深处的赎罪冲动。艾尔曼曾说:“王尔德在承认罪过的普遍性方面,很像基督;在揭露他自己的罪行的责任感方面,他演了他自己的犹大角色。”[22] 叶芝谈到此事时也说:“我从来都没有怀疑过,即使是片刻工夫,他做出了正确的抉择,他的一半声誉都归功于这一抉择。”[23] 传记作者皮尔森(Hesketh Pearson)则认为,王尔德一直都在努力将自己塑造成耶稣那样的人物,而判罪和受罚使这一努力终于得以完成。[24]

在长达两年的刑囚生活中,王尔德痛彻地反省了自己入狱前那段放浪声色的生活,对前期在宗教问题上的形式主义偏颇也作了矫正,并开始思考和关注爱、同情、谦卑、道德、公义、宽恕等真正属于基督教精神的内容。在《致阿尔弗雷德·道格拉斯勋爵》(又名《狱中记》、《从深处》)这封长信中,他引用了歌德的如下诗节,用以表达他所领悟到的生之沉痛和生之虔敬:

从未就着悲哀吃过面包,

从未在夜半时分饮泣

痛哭着苦等明朝,

就不懂得啊,你在天的神力。(6:128)

这时,他抛弃了乖张任性的希腊众神,转而向满怀爱、同情、悲悯的耶稣基督寻求救赎。然而,即便在这时,他依然没有放弃自己一贯的审美性立场。

《致阿尔弗雷德·道格拉斯勋爵》(De Profundis,又译《自深深处》)

刑囚、破产、母丧、妻离子散及身败名裂的耻辱,使王尔德自问:获得救赎的希望来自何处?不是来自道德:“道德帮不了忙。我生来就是个离经叛道的人,是个标新立异、而非循规蹈矩的人。” (6:122)不是来自理性:“理性帮不了忙。理性对我说,定我罪的法律是错误的、不公正的,让我受苦的制度是错误的、不公正的。”[25] (6:122,译文有改动)甚至也无法指望传统意义上的宗教救赎:“宗教帮不了忙。别人信那看不见的,我信摸得着看得到的。”(6:122)排除了以上可能之后,他感到获救的希望只能来自身受的痛苦和满怀的悲怆,来自将痛苦和悲怆转化为属灵的精神体验、从而将其升华为悲剧美的审美诉求:“悲怆,这人类所能达致的最高情感,既是一切伟大艺术所归的类型,也是一切伟大艺术必经的考验。”(6:129)正是从悲怆和审美出发,王尔德走向他心目中的耶稣基督。

基督在王尔德心目中完全是一副诗性的形象。“基督天性的根本基础与艺术家的完全一样,是一种热烈奔放、火一样的想像力。” (6:134)正是这种想像力,使基督“对别人的遭遇感同身受”,能够理解麻风病人的痛苦、失明之人的黑暗。他道成肉身,然后再为救赎人类受难而死——基督的生命如此完满地将悲与美合而为一,“他具备了生活所有的色调:神秘、奇特、悲情、暗示、狂喜,以及爱。他诉诸神奇的气质,并营造出这种情调,只要也只有通过这情调才能理解他”(6:144)。因此,基督不仅是诗人的同道,“他的整个生命也是一首最美妙的诗,就除悯与恐惧’而言,倾所有古希腊悲剧也不可望其项背”(6:135)。王尔德还指出,基督之所以把儿童作为人们学习的楷模,认为人的灵魂应该“像个小小女孩,躺在地上又哭又笑”,是因为“他感到生活是变化的、流动的、积极的,让它僵化成为任何形式都意味着死亡”(6:147)。在这里,王尔德将“流动的、变化的”、“随机的、甚至是随性的”浪漫气质全都赋予基督,视其为“生活中浪漫主义运动的先驱”(6:146),从而将基督彻底地审美化了。同时,王尔德还强调基督是一位“最高超的个人主义者”:

为他人而活,作为一个确定的自觉的目的,这不是他的教义。这不是他的教义的基础。他说“饶恕你的敌人”,但这不是因为你敌人的缘故,而是为了你本人他才这么说的,还因为爱比恨美。(6:139,译文有改动)

也就是说,基督是个人主义的最高表现。他爱、同情、悲悯、宽恕、牺牲、救赎、受难⋯⋯所有这些都出于真实自我的内在需求,善与美在他身上得到了最深沉、最完美的融合。于是,在这种基督式的人格理想之中,王尔德的唯美主义实现了从美到善、再由善至美的链接与转化。

约瑟夫·欧内斯特·勒南(Joseph Ernest Renan,1823—1892)

应当注意的是,王尔德的基督观,直接受到法国学者勒南所著的《耶稣的一生》(1863)的影响。在该书中,勒南立足于现代性的历史文化背景,以优美动人的笔触描绘了一个纯人类形象的耶稣,揭示了他高尚温柔的心灵中所蕴含的“那无穷的甜蜜、朦胧的诗情和普遍的魅力”。[26] 王尔德称《耶稣的一生》为“优美的第五福音书”,并对其中一些精粹的段落加以征引。正是在勒南所描绘的“人” 的形象的基础上,王尔德洞见了基督生命的悲剧美和崇高美,通过与基督生命之间的交流,他感到自己的灵魂也得到了净化:“罪过脱去了丑陋,悲怆显出了美。” (6:135)正是从这个人性化和诗性化的耶稣形象中,他更加深入地领悟到艺术与人生的真谛,那就是内容与形式、灵魂与肉体的合而为一。在这里,基督已从传递上帝救赎力量的中介,变成了传递艺术审美的救赎力量的中介。

然而,艺术审美的救赎力量毕竟是有限的、相对的,因为审美原本就是主动赋予世界以意义而向世界索求意义的活动,这个意义因其并非世界的本然因素和构成而必然缺乏恒定性。《致阿尔弗雷德·道格拉斯勋爵》这封长信是在几个月的时间里断断续续写就的,从中甚至可以发现,王尔德在不断变换审美的和世俗的眼光看待自己的遭际。有时候他自命为一个为了爱、赎罪而殉道的圣徒,有时候他又满怀疑虑:“据说在旁观者看来,一切殉道的壮举都显得贱。十九世纪也不能免俗。”(6:155)根深蒂固的怀疑主义与不断变换的视角,使他总能够在殉道者——包括耶稣和他本人—— 的悲剧里发现荒诞与滑稽,这就使他很难真正追随耶稣基督而“获救”,哪怕“获救”仅仅意味着心灵的安宁。1897年5月,王尔德获释,他对自己狱中漫长的思悟做了如下总结:“我看待各种宗教,就像看待一所大学里的各个学院。罗马天主教是他们之中最伟大最浪漫的。”[27] 对此,我们不应感到意外,因为王尔德在宗教问题上所表现出来的种种矛盾与困惑,乃是其宗教审美化诉求的必然结果。

在他生命的最后几年里,王尔德重又恢复了早期那种与天主教之间若即若离的关系,甚至重新玩起了加入天主教会的主意。但他后期的宗教活动与同时期的其他活动一样已变得空乏而颓废。1900年11月30日,王尔德病逝于巴黎美术大街13号的阿尔萨斯旅馆。在弥留之际,其密友、天主教徒罗伯特·罗斯请来神甫,为他举行了皈依天主教的圣礼,结束了他在宗教信仰问题上的犹疑不定。根据艾尔曼的记述,王尔德临终前曾跟罗斯谈论末日审判,谈话时用的依然是那种玩世不恭的口气:“啊,罗比,当我们死了并被埋葬在我们的斑岩坟墓中、末日审判的号角吹响的时候,我会转身悄悄地对你耳语:‘罗比,罗比,让我们装作没听见它。”’[28] 所以,即便了解王尔德之深如罗斯,也直到他临终之时都无法确知他是否真的需要一位天主教神甫。但出于方便丧葬的考虑,罗斯终于下定决心请来神甫为他举行了皈依仪式。这时王尔德已经不能说话,只是在罗斯的呼唤下举了两次手。艾尔曼在谈到王尔德的临终圣礼时曾说:“圣油涂在他的手和脚上,这或许是对他的疏忽与罪过的一种仪式化的宽恕,或许正如把一朵康乃馨插在他的扣眼里。”[29] 这一评论,精辟而又不无戏谑地归结了王尔德宗教态度的审美化本质。

位于巴黎的王尔德墓

[1]这里遵照当前学界惯例沿用了“基督教审美主义” 的说法,其英文对应词即“Christian Aestheticism”。

[2]牛津运动(Oxford Movement)是1833年由牛津大学的一些英国国教高派教会的教士发起的宗教改革运动,其目的是通过复兴天主教的某些教义和仪式来重振英国国教。作为其领袖人物,克布尔与纽曼都有十分深厚的文学艺术修养,而且都十分注重弘扬诗与美在信仰生活中的作用。纽曼于1845年10月改宗天主教。

[3]王尔德父母祖上均为宗教改革以后迁移到爱尔兰的英国安利甘宗新教徒,这个阶层与爱尔兰天主教徒相比虽然仅占少数,却由于在宗教和政治上忠于英国殖民势力,而被赋予了很大的权势。

[4]《王尔德全集》(第四卷),赵武平主编,杨东霞、杨烈等译,北京:中国文学出版社,2000年,第431页。译文有改动。下文出自该全集的引文,仅在文中标明卷号与页码。另外,王尔德最为重要的两篇批评作品《谎言的衰朽》(1889)与《作为艺术家的批评家》(1890)都是以对话体写成的,本文依照研究界的惯例,将对话中的主要发言人视为王尔德的代言人。

[5]王尔德的母亲、诗人简·弗朗西斯卡·埃尔基曾卷入19世纪前期的爱尔兰民族自治运动,且同情天主教。显然,母亲的天主教倾向对王尔德构成了最初的影响。参见Jarlath Killeen,The Faiths of Oscar Wilde:Catholicism,Folklore and Ireland(New York:Palgrave Macmillan,2005),Introduction.

[6]另外,根据艾尔曼等国外学者的说法,在王尔德四五岁的时候,母亲曾经秘密安排他与哥哥一起接受天主教的洗礼,但这次洗礼未曾注册,也未能对兄弟俩的实际生活发生重要影响。

[7]参见马克斯·韦伯在《新教伦理与资本主义精神》一书中对新教伦理与资本主义理性精神之间的关系所做的精要分析。

[8]转引自巴尔塔萨《神学美学导论》,曹卫东、刁承俊译,北京:生活·读书·新知三联书店,2002年版,第89页。

[9]Richard Ellmann,Oscar Wilde(London:Penguin Group,1988),133.

[10]Hilary Fraser,Beauty and Belief:Aesthetics and Religion in Victorian Literature(New York:Cambridge University Press,2008),212.

[11]转引自Richard Ellmann,Oscar Wilde, 90。

[12]转引自Richard Ellmann,Oscar Wilde,290。

[13]转引自Richard Ellmann,Oscar Wilde,337。

[14]Richard Ellmann,Oscar Wilde,338.

[15]丹尼尔·贝尔《资本主义文化矛盾》,赵一凡、蒲隆、任晓晋译,北京:生活·读书·新知三联书店,1989年,第219页。

[16]转引自Richard Ellmann,Oscar Wilde,329。

[17]沃尔特·佩特《文艺复兴》,张岩冰译,桂林:广西师范大学出版社,2000年,第208页,译文有改动。

[18]约翰·基灵格《现代文学中上帝之不在场》,见爱德华·塞尔编著《宗教与西方当代文化》,衣俊卿译,台湾桂冠图书股份有限公司,1995年,第282页。

[19]转引自Richard Ellmann,Oscar Wilde,405。

[20]理查德·艾尔曼《王尔德:作为艺术家的批评家》,见《王尔德全集》第四卷引言部分,第12页。

[21]转引自詹姆斯·C.利文斯顿《现代基督教思想:从启蒙运动到第二届梵蒂冈公会议》,何光沪译,成都:四川人民出版社,1999年,第216页。

[22]理查德·艾尔曼《王尔德:作为艺术家的批评家》,见《王尔德全集》第四卷引言部分,第19页。

[23]Richard Enmann,Oscar Wilde,442.

[24]参见G.Wilson Knight,“Christ and Wilde”,in Richard Ellman,ed.,Oscar Wilde:A collection of Critical Essays(Englewood Cliffs,N.J.,Prentice—Hal1.1969,147。

[25]王尔德尽管承认自己在追求自我实现的过程中误入了歧途,但他并不能简单地认同法庭的裁决。

[26]欧内斯特·勒南《耶稣的一生》,梁工译,北京:商务印书馆,1999年,第109页。

[27]转引自Richard Ellmarm.,Oscar Wilde,495。

[28]转引自Richard Ellmann,Oscar Wilde,545。

[29]Richard Ellmann,Oscar Wilde,549.

全文完

原载于《外国文学评论》2009年第4期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注