个体和城邦:论彼特拉克作品中的身体-政治

编者按

“身体-政治”这一关联主题在彼特拉克的作品中多次出现,然而学界却对这一问题一直缺乏系统性研究。本文认为,彼特拉克的“身体-政治”写作从新的角度展现了早期人文主义思想对个人在政治共同体中的定位。他在自我身体感受和意大利政治之间建立了映射和同喻的双重关系,而诗人的自我和当时分裂的意大利共享着一套修辞话语:寻求统一的“碎片”。这是因为解剖学的发展和方济各思想的兴起催生了对自我身体新的认识,与身体紧密联系的“个体”在政治层面也得到了重新定义。

作者简介

钟碧莉,女,意大利帕多瓦大学文学博士,中山大学博雅学院特聘副研究员,主要研究领域为意大利中世纪晚期和文艺复兴早期文学。

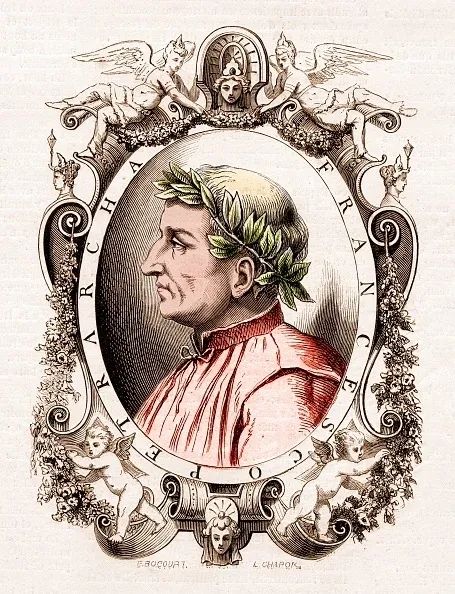

彼特拉克 (1304—1374)

彼特拉克作为文艺复兴的先驱,一直对意大利内部的政治和宗教状况非常关心:他和罗马共和国革命者里恩佐(Cola di Rienzo)是好友[1],并一直为将教廷从阿维尼翁迁回罗马而努力[2]。彼特拉克的《日常书信集》(Rerum familiarium libri)、《阿非利加》(Africa)、《名人传》(De viris illustribus)等一系列作品都展示了他对意大利政治现状、政治历史、共和国与各个城邦、教廷间关系等重要问题的见解。然而,鲜有人知道用“跛足者”这个意象来比喻共和国的修辞来自彼特拉克。[3] 实际上,“身体-政治”的关联性意象多次出现在彼特拉克的作品中,但有关这一问题的系统研究却非常少,也鲜有学者探讨彼特拉克的“身体-政治”与前代及同时代其他人的类似论述有何不同。

即便在彼特拉克的时代,“身体-政治”[4]这一概念也并非新鲜事物,例如亚里士多德早在他的《政治学》中便将城邦与身体进行了类比:

城邦(虽在发生程序上后于个人和家庭),在本性上则先于个人和家庭。就本性来说,全体必然先于部分;以身体为例,如全身毁伤,则手足也就不成其为手足,脱离了身体的手足同石制的手足无异,这些手足无从发挥其手足的实用,只在含糊的名义上大家仍旧称之为手足而已。[5]

十二世纪政治学家索尔兹伯里的约翰(John of Salisbury,1115—1180)在其代表作《论政府原理》一书中借助普鲁塔克的说法,将国家类比为身体:灵魂是教会,头是君主,心是元老的贵族,耳、眼、口等器官是地方郡守和法官,两手是地方市政官和士兵,腹部是廷臣,胃部是国库司库及其他财务官,而双脚则是工匠和农民。[6] 约翰笔下的“身体”应当放在中世纪“奥秘之体”(corpus mysticum)的语境中进行理解。“奥秘之体”原本指的是祝圣的献祭/耶稣的身体,后来演变为教会本身的指代。再后来,国家也获得了它的“身体”,以对抗同样作为“身体”的教会。约翰的“身体-政治”理论正是这场授职权斗争[7]的产物。之后博维的樊尚(Vincent of Beauvais)直接用“奥秘之体”来指称国家政治体。国家被类比成身体的过程可以说是它对抗教会并最终将自己放到和教会同等地位的过程。恩内斯特·康托洛维茨指出:

“奥秘之体”概念原本高贵庄重,但到此时已经丧失了大部分超越性含义并遭到政治化……领土性和准民族性的国家,宣称自己是自足的、独立于教会和教宗制,开始挖掘教会诸概念的宝藏,而这类内容是很容易把握的。最后,国家开始将自己的世俗性放到与“争战的教会”的永恒性同样的层面上来。[8]

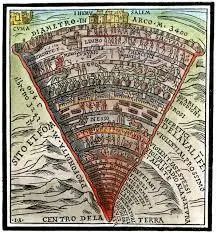

索尔兹伯里的约翰关于国家的“身体修辞”在但丁和彼特拉克的时代非常流行,在《神曲》中,但丁便利用身体的肢体部位来表现其政治理念。[9] 在《地狱篇》第14歌中,但丁借维吉尔之口解释地狱四条河流的形成原因,其中维吉尔提及克里特岛上一位身形巨大的老人,尤为详细地描绘了这位老人身体的各个部分:“大海中央有一块已经荒废的国土,叫克里特……山中挺然屹立一个巨大的老人,他的肩膀向着达米亚塔,眼睛眺望着罗马,好像照自己的镜子似的。他的头是纯金造成的,两臂和胸部是纯银做的,胸部以下直到腹股沟都是铜做的;从此往下完全是纯铁做的,只有右脚是陶土做的……”[10]

奥秘之体

但丁研究者们都同意克里特老人的身躯由上至下展现了“人类从高贵到堕落的演变”[11]。这位老人看罗马“好像照自己的镜子”,意味着“象征堕落史的克里特老人正是罗马代表的现实社会的写照”[12]。而彼特拉克的同时代人马西略(Marsilius of Padua)也在《和平的保卫者》(Defensor pacis)一书中运用希腊解剖学家盖伦的“气质学”中的人体体液均衡理论来说明如何保持城邦政治的“健康”。[13]

然而,彼特拉克并非单纯地将身体与政治进行类比,他的“身体-政治”观最具特色的地方在于他指的不是“身体”这个大概念,而是“我”的身体。这展现了个体和城邦之间一种更为亲密、更富有个人情感并带有个人经历色彩的关系。在这种亲密关系中,个体的肉体病痛、情感经历在政治共同体的层面有着紧密的映射:每个个体仿佛是政治共同体的子集。因此,彼特拉克饱受伤患的左腿映射着佛罗伦萨因为正义缺失而造成的“跛足”;令诗人饱受煎熬的对劳拉的强烈爱情则映射着意大利所遭受的猛烈的外敌攻击。与此同时,彼特拉克“碎片化”的自我和沦为西德法战场的分裂的意大利,也形成了一种同喻关系。在拉丁语作品《秘密》(Secretum)、书信《登旺度山》(Ascesa al monte Ventoso)和《歌集》(Rerum vulgarium fregmenta)中,彼特拉克都将自我表现成一个“碎片化的”、零散的个体。然而,“和但丁一样,他对超凡的意义和存在的目的有着笃定的基督教式的定义”[14],也就是说,彼特拉克依然希望成为一个完整的、统一的、和谐的个体。他“归一”的希望在意大利层面就成为对祖国和平统一的呼吁和愿景。

利维坦:身体与国家

本文关注的正是彼特拉克如何利用修辞和诗学在自己的作品中使这些映射成为现实。他是如何利用“身体”这个形象来完成从私人到公共、从个人经历到城邦政治的映射?通过自己“身体”所经历的肉体和情感上的遭遇,彼特拉克构建出了怎样的一幅意大利政治图景?他对“碎片化”自我得到归一的愿望和对意大利统一的政治欲望之间到底有何共同点?这套“身体”修辞的背后,又蕴含着彼特拉克怎样的文化和宗教思想?这些有关彼特拉克“身体-政治”问题的研究至今仍然非常缺乏系统性,已有的少数研究也处于零散状态。本文将整合、解读这些零散的研究,并试图勾勒出彼特拉克思想中关于“身体-政治”的更为完整的关系。

彼特拉克的瘸腿和佛罗伦萨共和国

将身体和城邦作类比的手法比比皆是,但用瘸了腿的身体来比喻共和国,彼特拉克是第一人。根据马丁·艾斯纳的研究,彼特拉克在1349年写给佛罗伦萨共和国的信中,首创了跛足共和国这一形象。[15] 这封信后来被收录在彼特拉克《日常书信集》的第八卷中,是他为被害的友人迈纳多·阿库西奥(Mainardo Accursio)所写的一封申诉信。因阿库西奥在佛罗伦萨城外不幸为土匪所杀,彼特拉克写信要求佛罗伦萨当局严惩恶徒、申张正义。他引用梭伦的观点,认为一个真正的共和国应该建立在“两样事物”上:“也就是,奖赏和惩罚。如果缺了其中一样,共和国肯定会跛足,它只能依靠在另一条腿上,但如果两样都缺失,它肯定变得衰弱和疲惫不堪,好公民身上的美德将渐渐消磨殆尽,而坏公民身上的邪恶却越来越强大。”[16] 彼特拉克继而强调,“正义乃所有共和国的根基”(Letters VIII:287),在此根基之上,罗马祖先让一个强大的共和国得以“站立”[17]。但彼特拉克也指出,这群嗜血的土匪并不满足于抢夺金钱,还残忍地杀害了阿库西奥。在满足了金钱的欲望之后,他们本来可以让阿库西奥“光着脚”离去[18],然而,他们却叫他永远“倒下”。阿库西奥的倒下若得不到正义的处理,佛罗伦萨若让坏人逍遥法外,那它便成了瘸子,也就再也无法跟随罗马祖先的步伐(see Letters VIII:287)。彼特拉克的这个比喻和激烈的请求刺激了佛罗伦萨,就在同年,佛罗伦萨议会决定拨出450个佛罗伦萨币来购买武器以打击甚至摧毁乌巴蒂尼家族。[19] 这场战争持续了近两年(1349—1350),卡费罗称其为“彼特拉克的战争”。[20]

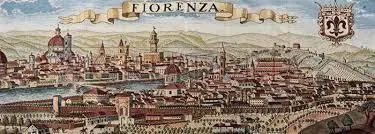

文艺复兴时期四分五裂的意大利

“脚”、“瘸腿”、“跛足”是彼特拉克常用的意象,例如,在《歌集》中诗人就写道:“神圣的理智,那时我还年轻,/而我的左脚就踏进了爱神的国土。”[21] 在《秘密》一书中,彼特拉克更是借角色圣奥古斯丁之口,对痛苦不已的弗朗切斯科说:“我知道是什么使你跛了脚[22],比起抛弃你的书,你先抛弃的是你自己。”[23] 奥古斯丁这番话,意在劝阻弗朗切斯科继续史诗《阿非利加》的写作:“忘掉你正在书写的历史吧,罗马人的辉煌已经被歌颂得够多了。”(Secetum:148)罗森博指出,奥古斯丁此处突然提及的身体缺陷很可能会被读者忽略,因为在中世纪基督教语境中“跛足”时常被用来比喻意愿或理智的不足。[24] 但丁在《神曲》中同样塑造了一个跛足的朝圣者的形象:“所以脚底下最稳的,总是后面那只较低的脚。”(《地狱篇》1:29-30)弗里切罗(John Freccero)就“较低的脚”进行了探讨,认为如同身体依靠双脚行走,灵魂也依靠“理智”(右脚)与“爱”(左脚)来行走。但丁“较低”的脚实指其左脚,因此尽管他的理智已经知道何为正确道路,但“意愿上却遭受爱的伤害,使得理智无法行动”[25]。基于弗里切罗的研究,罗森博认为弗朗切斯科也犯了和但丁同样的错误:对尘世不恰当的爱使得他灵魂的左脚瘸了;虽知什么是对的,他却无法去做。这是“理智和意愿/爱之间的冲突”[26]。

彼特拉克频频在作品中提及瘸了的左脚,除了意在引用基督教传统和《圣经》文献以外,还和自己的亲身经历有关。实际上,彼特拉克的“左下肢”包含着非常丰富的阐释史。1359年在给友人涅利·莫兰多(Neri Morando)的信中,彼特拉克抱怨说,他将自己辛辛苦苦收集的西塞罗手稿都放置在自己图书馆的入口,却不料被倒下的书稿砸伤了左脚,而且伤口慢慢肿胀,疼痛令他难以入眠。西塞罗这位他孩童时代就十分喜爱和珍惜的作家,却叫他受了伤:“这是怎么回事,我的西塞罗?你为何要打击我?”(Letters XII:10)对其频繁受伤的左脚,彼特拉克感到十分无奈:“有一件事时常令我烦恼:几乎每一次事故、每一次生病,它们都无一例外地击中我身体的这个地方,以至于我仆人在干活时都取笑我,称其为‘我倒霉的腿’(my unlucky leg)。”(Letters XXI:10)根据彼特拉克的抱怨,这只“倒霉”的左脚终其一生频频受到了不同程度的伤害。早在1350年写给薄伽丘的信中,彼特拉克就谈到了严重受伤的左脚:在前往罗马参加“禧年”(Jubilee)的途中,他不幸被马踹伤:

当我在思考这些事情,并默默感谢我主时,虔诚的老方丈的那匹马——它当时正走在我的左边——做出了一些错事[27];它本意是想要踹我的马,但却踹到了我,还偏踹在膝盖和胫骨连接处那个位置。它踹得如此用力,以至于我骨头折断的声音大得让我的同伴都围过来看到底发生了何事。(Letters XI:1)

左脚伤势非常严重,伤口还发出阵阵恶臭,这导致彼特拉克不得不在罗马休养了整整14天(see Letters XI: 1)。而在1368年,他的左脚再次溃烂。[28] 左腿的骨折和溃烂让彼特拉克成了真正的“跛足者”。

彼特拉克将左脚的不幸遭遇解释为自己身体的命运:“我至少不再强烈地否定命运的存在,因为不仅是每一个人,甚至身体的每个部分、灵魂都有其命运。”(Letters XII: 10)对彼特拉克而言,命运不仅仅是单纯的运气、机会或遭遇,它还是神的意志,于是他向薄伽丘解释道:“有时我不得不忏悔,这可能是上帝的意愿,他想要亲自扶起一个精神上长期跛足的人,所以他才让那个人身体瘸腿。”(Letters XI: 1)于是,身体的残疾被看作来自上帝的警示,是人思想残缺的外在表现。

佛洛伦萨共和国

彼特拉克此处的转变非常重要,根据艾斯纳的意见,诗人把跛足的比喻从共和国政治层面转移到了个人的道德层面。[29] 然而,更重要的是,彼特拉克通过这个身体的比喻把他作为独立个体的个人与共和国联系了起来。这种联系不是单纯的文学修辞或哲学论证:在彼特拉克看来,受伤的身体、受伤的灵魂和受伤的共和国是相似的,它们共同分享着同一套由上帝主宰的、由宇宙、政治和个体组成的阐释系统。也就是说,一个人的腿部受伤因而无法正常行走,一个灵魂因为错误的爱偏离正轨而无法走向上帝,一个政治共同体则因正义的缺失而无法追随祖先的足迹。个人灵魂的状态由其身体来表征,政治体的“灵魂”状态同样由它从教会、法学词汇所获得的“身体”来表征。因此,当两者的身体(人的受伤之躯和城邦的受伤之躯)被放置在同一层面时,它们的灵魂状态可以相互映射、相互回应。彼特拉克的“自我”道德层面和佛罗伦萨共和国的道德层面因为“身体”而被联通。作为个体的私人的痛苦——无论是肉体的伤痛还是灵魂的折磨——和共和国由于各种政治原因所遭受的伤害在彼特拉克的作品中是并置的。

此处,私人和公共的界线不再清晰,个体承受的痛苦和共和国承受的痛苦相互折射。彼特拉克自己受伤的身体不仅是灵魂有瑕疵的象征,它还被挪用到政治体的层面,用来代指正义受伤的城邦,而正义是城邦灵魂的重要构成。受伤的身体成为两者完成映射的场域,它不再仅仅是一个语言符号或者隐喻,而是一个可以承担实实在在的情感和政治的载体。

彼特拉克的劳拉和意大利

彼特拉克的“我的身体”所遭受的爱情折磨和意大利的美丽身躯遭到的战火破坏在他的“身体-政治”中也占有重要地位。劳拉(1310—1348)是彼特拉克《歌集》的主角,关于她的叙述几乎出现在彼特拉克的每一部作品中。彼特拉克在他珍藏的诗人维吉尔手稿的空白处写道,他于“1327年4月6日,在阿维尼翁的圣克列赫(St.Claire)教堂第一次遇见劳拉”,从此便深深地爱上了她,这段感情甚至在劳拉死后依然持续。[30]

彼特拉克与劳拉

彼特拉克的爱情并不限制在私人领域,他以不同的方式把自己对劳拉的爱情和对意大利的感情并置在一起,形成了个人爱情-爱国情感两道平行线,这从《歌集》的设置中即可以看出。除了大部分爱情诗歌,《歌集》还包含7首宗教诗、16首忏悔诗、26首友情诗和7首爱国诗,贝纳多把这些非爱情诗歌分为“对上帝之爱”和“对荣誉之爱”两个类别。因此,整部《歌集》一共包含三个主题,即对劳拉之爱、对上帝之爱和对荣誉之爱:“这些[非爱情]诗歌的加入并不仅仅是为了作品的多样性……假如彼特拉克本人觉得没必要的话,在几乎贯穿其一生的多次修改《歌集》的过程中,他完全可以找到机会把它们去掉。”[31] 个人爱情-爱国情绪的并置清晰地展示了诗人“受伤之躯”和意大利“受伤之躯”间的同喻关系。

考察诗人自己的身体如何与意大利联系起来,必须首先探究他是如何并置“私人-公共”两种感情的。斯托芭指出,彼特拉克最富政治意义的一首诗——《我的意大利》(“Italia mia”)并没有使这部以爱为底色的伟大《歌集》“中断”[32],反而“作为彼特拉克之爱的政治核心,在歌集中展现了其哲学性和智识性的不同面貌”(“‘Italia’”:198)。根据斯托芭的观点,彼特拉克对和平的呼唤“才是歌集真正的主题”(“‘Italia’”:197)。和平不仅是对意大利政治层面上的愿景,同时也是对自身不安灵魂的希冀。因此,我们既看到希望在尘世爱情的纷乱中找到内心和平的诗人的剖白“从此以后我更加热爱这片草地,/因在别处再无心灵的宁静与安稳”(《歌》126:64-65),也看到一个期望意大利和平的诗人呼吁“高喊,和平,和平快些到来!”(《歌》128:122)。最后,我们在《歌集》末尾看到渴求永恒和平的诗人赞颂道:“与世无双的圣母……请让你的儿子……赐予我的灵魂永恒的宁谧与安详。”(《歌》366:133-137)三种境界的“和平”既相互联系,也形成了一种递进的关系,即从“个人内心的和平,到社会的、公共的和平,最后到永恒的和平”(“‘Italia’”:197)。可以看到,诗人对劳拉的爱以及他对意大利的爱不仅不矛盾,反而是其尘世之“爱”的逐步升华,两者最后一并融合到上帝视野下的永恒宁静之中。

劳拉与彼特拉克

彼特拉克的其他作品也同样将两种“爱”放在平行的位置上。首先,圣奥古斯丁在《秘密》中指出束缚住弗朗切斯科的是两个链条:一是对劳拉的爱,另一是对荣誉之爱。然而,对荣誉之爱实际上也是对罗马之爱。针对后一种爱,奥古斯丁特别指向弗朗切斯科正在创作的史诗《阿非利加》(see Secetum:137-138), 而《阿非利加》的核心正是通过书写意大利的历史来赞颂古罗马的辉煌。彼特拉克认为“若罗马开始认识自己,她立刻便可东山再起”(Letters VI:2),而引导罗马人认识自己的方式,便是让他们阅读并知悉历史的辉煌。可见,让弗朗切斯科(彼特拉克在《秘密》中的自我角色)一直念念不忘的两件事情,正是他的劳拉和他的罗马。

但劳拉和罗马的联系不限于此,彼特拉克在维吉尔手稿空白处所写的笔记更将劳拉和《阿非利加》的主角西庇阿相提并论:“劳拉贞洁和美好的身体在她去世当日便得到了安葬,在维斯陪(Vespers)——阿维尼翁的方济各修道院内。我很肯定的是,她的灵魂——就像塞内卡说的西庇阿的灵魂那般——已经回到了它原来的地方——天堂。”[33] 彼特拉克在《歌集》中赞颂劳拉的美德和贞洁,在《阿非利加》中则赞颂西庇阿带领罗马战胜外敌的骁勇和善战。她们两人,一个象征爱情的美好,一个象征古罗马辉煌的美好,因此彼特拉克认为两人都应属于天堂。

个人爱情和对罗马的“爱”是并置的,但需要指出的一点是,虽然罗马和意大利在彼特拉克的政治思想和共和国图景中都占有重要位置,但侧重面不同。当彼特拉克书写罗马时,往往指的是有着辉煌历史的罗马帝国,也就是他自己向往的有着西塞罗和塞内卡等人的古典时代;而当他书写意大利时,指的往往是自己所处的战争时代以及教廷驻跸法国的混乱政治局面。

在个人爱情和爱国感情被放在同一个层面时,诗人开始引入自己受伤的身体。学界目前的研究,确定了《我的意大利》创作时间早于1347年。至于确切的时间,之前的学者卡度奇(Carducci)提出的意见是1344—1345年,后来,蒙森将时间提前至1341—1342年。[34]但无论是哪种意见,这个时间段都在彼特拉克创作《秘密》期间。因此,本文认为两个文本中出现的“身体”意象可以联通。在《我的意大利》里,彼特拉克已经把意大利看作拥有身体的有机体:“你那[美丽的]躯体(bel corpo)之上,随处可见致命的创伤。”(《歌》128:2-3)而《秘密》的最后一卷中,彼特拉克同样把自己为爱所伤的身体比作遭受汉尼拔侵略的意大利。于是,彼特拉克借奥古斯丁之口谴责道:

你简直就是发疯!整整16年了,你不断地给你内心的欲火添加如此错误的诱惑!说真的,与你遭受欲火和激情攻击的时间相比,汉尼拔——意大利最著名的敌人,都没有压制她这么长的时间,意大利并没有受到这么长时间的入侵,也没有遭到更强的火力攻击。最终,有人出来把意大利的敌人赶走了,但你内心的汉尼拔呢?如果你自己不把他赶走,而是甘为他的奴隶,谁能把他赶走呢?你甚至还享受自己的不幸!(Secretum:97,文中粗体为笔者所加)

此处,彼特拉克将爱情的激情比作入侵意大利的汉尼拔,把自己遭受的情伤比作汉尼拔对意大利的野蛮攻击。他作为个体所承受的痛苦在国家的层面找到了对应。

汉尼拔打败罗马人

在彼特拉克的“身体-政治”话语中,诗人个人的身体和情感与意大利的遭遇之间产生了共鸣,这和之前的“身体-政治”理论有着明显的区别。私人的身体和身体感觉第一次得到了正面承认,并被提升到国家政治的层面。这不仅仅是政治家式的“个人与国家”的“休戚与共”,而且是一种有别于传统的更亲密的联系。两者相互映射,相互影响:彼特拉克自己的身体和情感被放置到一个更广阔、宏大的国家层面,他对意大利的情怀也被渲染上了更私密、更个性化的色彩。可以看到,彼特拉克的“我的”肉体所受到的或来自病理、或来自感情的伤害,都被挪用到对城邦政治体的际遇的描述中。

破碎的“我的意大利”和彼特拉克的自我

彼特拉克的“身体-政治”除了相互映射,还展现了个体和城邦间的同喻关系,两者分享着同一套修辞话语,这在《我的意大利》中表现得尤其明显。彼特拉克的个体和国家在“身体”的语境中表现为一种同喻,他的自我和当时意大利的破碎局面在很多方面享有共性,因此,彼特拉克才能对意大利的遭遇尤为感同身受。而他的诗歌前辈但丁却表现出一种超脱、疏离的状态。

本文开头部分提到,彼特拉克的挚友在返回佛罗伦萨的途中被土匪残忍地杀害。这些土匪当时正受封建领主乌巴蒂尼(Ubaldini)家族的庇护,盘踞在佛罗伦萨郊外,控制着佛罗伦萨通往北部地区的重要商业运输通道。佛罗伦萨与乌巴蒂尼的对峙和矛盾贯穿了整个十四世纪,其中最著名的便是但丁被佛罗伦萨流放后,联合乌巴蒂尼家族一起对抗共和国[35],从但丁对乌巴蒂尼家族的不同态度可以看出他当时和佛罗伦萨的关系以及他对共和国政治的看法。

但丁于1302年被流放,此前他曾当选为行会民主政权下六名行政官之一。那时,佛罗伦萨贵尔弗党已经分裂成黑白两党,并发生严重的内斗,危害到了共和国的稳定。两党各七名领袖因此被流放,但丁也是流放的决定者之一。[36] 而此时,教皇却想趁着佛罗伦萨的内斗,将它收入自己的势力中。黑党正是利用教皇的野心,重新返回佛罗伦萨夺权,而但丁则为了阻止黑党专政,加入了白党。后来白党失利,被永远驱逐,但丁也遭到流放。[37]

关于但丁的流放以及他对佛罗伦萨共和国的看法在《神曲》中多有体现。《地狱篇》中众多罪人都出生于佛罗伦萨,例如《地狱篇》第六歌犯下贪食罪的恰科(Ciacco),还有第十歌的吉伯林党首领法利那塔(Farinata)。纳杰米认为,但丁在《神曲》中对佛罗伦萨的谴责和讽刺说明但丁“不仅反对佛罗伦萨和它的政治,还反对城邦作为天然、合宜的政治共同体这个观念”(“Dante”:238)。面对内斗和腐化,但丁表现出一种“智性的、哲学式的疏离”(“Dante”:238),而在《神曲》这部虚构的诗歌作品中,“他在佛罗伦萨抛弃自己前,先抛弃了它”(“Dante”:238)。但丁在游历三界的过程中,不断听到关于他被流放的隐晦预言。该预言最终在《天国篇》第17歌中得到了完整的揭示:“你将被迫离开佛罗伦萨……你将舍弃一切最珍爱的事物;这是放逐之弓射出的第一箭。”(《天国篇》17:55-57)但正因为但丁的政治疏离/流放,他得以看到了旁人所无法得知的真相:“从任何意义上看来,将佛罗伦萨抛在身外是政治和道德救赎的图景得以揭示的先决条件,但这个图景是为了全人类福祉而向他[但丁]显示的。”(“Dante”:238)在《神曲》中,但丁再也无需借助政治权力来阐述尘世的种种问题,他由此成为“诗人-预言者、世界的仲裁者”[38],可以不受党派或任何政治团体的约束而自由表达对人间历史和政治的观点。通过圣彼得之口,但丁正式成为上帝在人间的代言人:“届时,你必须开口述说,不要隐讳我不隐讳的话。”(《天国篇》27:65-66)于是,但丁从流放者变成了一个拥有类似上帝视角的“先知”诗人,安东聂利甚至认为但丁是欧洲历史上第一位现代知识分子和批评家[39],这与后者的独立和“超越”精神是分不开的。

但丁想象出的炼狱的结构

在但丁的帝国图景中,意大利甚至处于“缺席”的状态[40],例如《炼狱篇》中的鲁道夫皇帝[41] “忽略了应该做的事,而且不动口同别人一齐歌唱”(《炼狱篇》7:92-93);他也是但丁《炼狱篇》第六歌中严厉谴责的“德意志人阿尔伯特”的父亲,父子俩抛弃了意大利,使它变成了一匹“野性不驯”的马(详见《炼狱篇》6:97-98)。[42] 意大利在但丁的笔下成为一个被抛弃和被忽视的对象,并沦为“暴风雨中无舵手的船”,不再是“各省的女主,而是妓院”(《炼狱篇》6:77-78)。此时,但丁是站在上帝诗人的高度来谈论、刻画意大利的,正如他自己说的那样,“独自成为一派……将是光荣的”(《天国篇》17:68-69)。他并没有将自己看作意大利的一员,也拒绝佛罗伦萨的公民身份,但丁选择的是奥古斯丁的天上之城。

然而,彼特拉克在《我的意大利》中却对意大利展现了不同于但丁的态度。和但丁的疏离、超脱相反,他和意大利之间分享着一种共性。首先,彼特拉克用一套物质的、身体的话语来描绘意大利和表达他对意大利的爱。[43] 例如他把意大利称为上帝“钟爱的圣地”(《歌》128:9)、“这些美丽的地方”(《歌》128:18)、“我们甜美的乡土”(《歌》128:30),战争毁坏的是意大利“绿色的田野”(《歌》128:21)、“世界上最美丽的地方”(《歌》128:56),他还频频强调意大利那“美好的”、“健康的”肉体(详见《歌》128:3,38)。罗梭认为,这些意象展现的爱恋和甜美都是“身体性”的。[44] 而且,彼特拉克还强调了自己和意大利之间的“血缘”关系:“这里难道不是我降生的地方?难道不是孩提时期的摇篮?难道我不是在这里幸福地长大成才?难道这里不是庇护我、信赖我的祖国,好像仁慈、满怀热爱的母亲,甚至我还曾在这里将双亲掩埋?”(《歌》128:81-86)这里的意大利不是但丁批判的妓院,而是身体第一次触碰的土地,是滋养身体的土地,还是埋葬着亲人身体的土地。这些身体的、物质的联系使得彼特拉克对意大利有着一种“类我”的感受。

彼特拉克《日常书信集》封面

彼特拉克甚至在写给罗马帝国皇帝查理四世(Carlo IV)的信中将罗马化身为一位哭泣着哀求夫君恺撒回归的妇人:“在你脑海中想象一下罗马那令人怜惜的画面;看看这位踽踽前行、白发苍苍的老妇人,她衣衫褴褛、脸色苍白、哀声连连,对你说了以下的话:噢,恺撒……”(Letters X:1)但丁在《炼狱篇》中也提到了哭泣的罗马和离去的夫君:“你来看你的罗马,她居孀孤寂,昼夜哭着呼喊:‘我的恺撒,你为什么不陪伴着我?’”(《炼狱篇》7:112-114)但不同的是,彼特拉克并没有站在先知的高度对此进行批评,反而用第一人称“我”,也就是把自己想象成罗马本身,来对皇帝说话。在这个文本语境中,彼特拉克自身就是说话的罗马,而会使用如此动情修辞的罗马就是精于此道的彼特拉克。

彼特拉克对意大利的切身感受不仅于此。纵观彼特拉克的作品,可以发现他对“自我”的认识和刻画是“碎片化”的、不完整的、缺少统一性的,这和意大利分裂、零碎的政治局面非常相像。彼特拉克在《歌集》中不断用“破碎的”(sparso)和“碎片”(parte)这两个词汇来描述自我:“当我回眸这飞逝的岁月,它们将我的思绪撕碎”(《歌》298:1-2);“啊,破碎的步伐,迷茫而短促的思绪”(《歌》161:1);“只要看到我的火光,我的欲望一直燃烧。如今,我为它零碎的灰烬而哭泣。”(《歌》320:13-14)他的自我是“由碎片组成的整体”[45]。莫韦斯指出:“对于但丁而言,自我纯粹地根植于一个绝对真实,但对于彼特拉克而言,自我却是一个稍纵即逝的场所,以容纳思绪和欲望。”[46]

反观意大利,其境内领主和公社相互夺权,境外德意志、西班牙、法国纷纷将意大利作为自己的战场,争夺意大利的土地和权力,却不屑于领导和管理它,任凭它陷入战争的混乱:“在任何意义上,‘文艺复兴国家’对意大利而言都是一个要驱逐的幻想。”[47] 除了分裂的意大利,教廷也被分裂成了罗马和阿维尼翁两个部分。[48] 教皇和罗马帝国国王的纷争也是造成意大利分裂的重要原因。经历1303年的“阿纳尼暴行”[49](Outrage at Anagni)后,教皇克雷芒五世决定离开意大利,将教廷迁至南法城市阿维尼翁。这个城市受到意大利南部那不勒斯国王的庇护,而中部的罗马则由科隆纳(Colonna)、卡耶塔尼(Caetani)和奥西里(Orsili)等大家族把持,他们支持神圣罗马帝国皇帝的权力。

意大利内部的领主们也在世俗和教会权力两端摇摆不定,时常变化立场。盘踞在北部米兰的维斯孔蒂(Visconti)家族联合佛罗伦萨的吉伯林党(其背后力量是罗马皇帝、德意志人路德维希二世)试图将势力扩张到中部。贵尔弗党黑白两派之分,也是因为各自支持了教皇和神圣罗马帝国皇帝。[50] 阿维尼翁成为教廷后,朋党现象越发严重,越来越多的法国人被选入教廷。彼特拉克也在信中表达了对这些法国主教的敌意:“我们可不像他们;因为我们不会以爱祖国的名义去憎恨他国。”(Letters IX:1)教廷逗留在阿维尼翁长达近七十年(1309—1377),贯穿了彼特拉克的整个人生。

教皇在阿维尼翁

由于“自我”的“碎片化”,彼特拉克感到非常痛苦,他一直希望能够达到奥古斯丁式的“完整”灵魂状态。于是,弗朗切斯科在《秘密》结尾对奥古斯丁承诺:“我将收集自身灵魂的碎片(gli sparsi frammenti),关注自己的内心。”(Secetum:152)而《登旺度山》也表达了相似的愿望:自己零碎的、动荡的思想能够“归一”,成为稳定的、完善的整体(see Letters IV:1)。同样地,彼特拉克也呼唤意大利的和平和统一,希望各领主能停止内战,赶走那些“乐于用鲜血和生命换取钱财和犒赏”(《歌》128:62)的雇佣军,不再让德意志的势力扰乱政局[51]:“难道还看不出日耳曼人的奸猾和狡狯?”(《歌》128:65)

在彼特拉克笔下,碎片化的自我和分裂的祖国都希望能到达宁静、平和的归一状态。彼特拉克之所以对意大利的分裂之痛有如此切身体会,对意大利的和平有如此迫切渴望,正是因为他自身也深受灵魂分裂之苦,也渴望着灵魂的“统一”。

彼特拉克、圣方济各和解剖学:身体的转变

彼特拉克的这一套身体-政治话语的背后逻辑联系究竟是什么?也就是说,彼特拉克到底受到了怎样的影响才能够前所未有地将个体与国家联系起来?究竟是怎样的变化(无论是社会、文化,还是宗教领域的),使得彼特拉克能够大胆公开地将一个个体的身体和情绪引入更为宏大的国家层面的叙事体系?

在彼特拉克之前的传统中,身体和个人情绪往往作为消极元素出现,例如柏拉图把人的身体看作灵魂失去翅膀后跌落人间的牢笼,还把人的欲望比喻为把灵魂往下拽的生性卑劣的黑马[52],因此,人的欲望——对爱情的欲望、身体的欲求以及由欲求产生的各种情感——在柏拉图看来都是灵魂堕落之后,降生为人的不幸结果。中世纪盛行的苦修主义更是提倡禁食、独身禁欲、守贫等等,例如圣安东尼(St. Anthony)散尽财富,在沙漠中过着极为清苦的生活,“经常禁食,而且也不用水洗澡”,几乎摒绝了人类最基本的日常需求。[53] 最为突出的便是基督教的禁食文化,中世纪有非常多的女教徒奉行严格的禁食教规,很多被封圣的女性,例如圣凯瑟琳(St. Catherine of Siena)从十几岁开始就拒绝正常进食,最后甚至连水都不喝[54]。苦修主义的背后,是对身体及其欲望的摒弃。通过挨饿、独身等手段,可以戒除人的生理欲望,从而使灵魂得到净化,并减轻罪孽,更快到达天堂。[55]

柏拉图式的“灵魂-肉体”二元论定下了后来思想的基调,那就是对身体的蔑视和对身体欲望的摒弃。《秘密》中的圣奥古斯丁也持有相似的意见,当他定义何为“人性”时,他是这样说的:

看看那人,他出生时赤身裸体,外貌诡异,大哭大嚎,从那可怜巴巴的一点点奶中寻求安慰,步履蹒跚,只能爬着前进……他有着一副脆弱的躯体,不安分的头脑,承受着各种疾病,沦为数不清的欲望的猎物……昏昏欲睡,满腹食物,沉溺饮酒,看一会就累,饿一阵就虚,渴一会就燥;又贪婪又胆小,厌恶所拥有的事物,却叹息已经失去的事物……他啊比最卑微的蠕虫还卑贱……(Secetum:264)

面对圣人的这番言论,弗朗切斯科说:“我几乎为自己生而为人而感到抱歉。”(Secetum:263)不仅是人脆弱的身体,甚至是人最为基本的饿、渴、困、累都遭到奥古斯丁蔑视,这就是他眼中的“人性”。在对《秘密》的解读中,法雷凯指出奥古斯丁这番充满中世纪色彩的言论最终导向的是“一种黑暗的虚无主义”[56],而这种虚无主义“将人性贬低为无物(nothingness),将尘世生活看作一颗微不足道的灰尘”(“‘Thorn’”:78-79)。她认为,弗朗切斯科最后没有听从奥古斯丁的劝告,正是因为他,同时也是彼特拉克本人对这种“虚无主义”的抵抗(see“‘Thorn’”:78)。

法雷凯认为,走出奥古斯丁式的“虚无主义”的方法是“理解并接受生而为人的脆弱”(“‘Thorn’”:79);换言之,也就是正视人的肉体,正视人身体的欲望和渴求——虽然这些欲望会让人脆弱,更易受到攻击。然而,也正是因为这些脆弱,这些恐惧、渴望、担心、欲求、爱恋等等情感,人才被定义为人——他并不是纯粹理智的。正是在这个语境下才可以看到,人既不是完全理性的神,也不同于全然被欲望控制的野兽,而是人本身,这点在文艺复兴盛期皮科·德拉·米兰多拉(Pico della Mirandola)的《论人的尊严》中得到了进一步阐述。由此,人的身体和欲望被摆放到了一个新的位置,也拥有了新的含义:人性的一部分。彼特拉克的“身体-政治”所展现的,正是对身体及身体感觉的重新认识和评价。这也是彼特拉克人文主义思想的萌芽。

带荆棘冠的耶稣

“身体”在文艺复兴早期发生角色转变有两方面的原因:一是医学和生物学的发展;一是方济各思想的传播。索戴从十七世纪“肖像”文化入手,考察了肖像画家以及医生对于人体解剖的学习和理解,并举了十六世纪一位非常著名的肖像画家多利(Bartommeo Torri)的例子:根据瓦萨里(Vasari)为多利撰写的传记,多利热衷于研究人体解剖学,画室中堆放着很多的人的肢体,瓦萨里称他“过着哲学家一般的生活”。[57] 索戴称瓦萨里的评价是惊人的:在新的时代,“哲学家有了新的定义——他们的房间不是堆满了文本(a corpus of texts),而是人的身体(corpses)”[58]。解剖学的发展和流行使得文艺复兴时期的人们对自己的身体,乃至人的存在有了新的认识:

“身体化的人”有一种对肉体、血与骨的感知,有一种生物层面上存活的真实感知:他认识到自己是实实在在的(substantial)。认识到自己始终是“存在”于自己的身体中,他在时间中找到了生而为人的延续性……个体因此对其身体有一种起点式的认知,并开始将身体看作他作为一个“人”——和其他人类一道——的基础。[59]

其次,方济各思想自十三世纪以来的传播也在身体角色的转变中起到了非常重要的作用。圣方济各对这个充满着由上帝创造的花鸟鱼虫的世界怀着深沉的爱,他的“俗世性”(worldliness)使他和摒弃地上世界的教父奥古斯丁区分开来。如约翰·拿封所说:“文艺复兴这个词已被等同为发现世界和人性,圣方济各和他所倡导的精神则非常符合这个特点。”[60] 法雷凯指出,早期中世纪的十字架上描绘的基督形象总是超脱的,他面对死亡的痛苦无动于衷。[61] 然而,在彼特拉克时代,情况早已改变:基督被描绘为“双眼紧闭,头颅低垂,为哀伤和痛苦所笼罩”[62]。和新教徒刻意回避耶稣承受的身体痛苦不同,方济各更加强调的是基督的人性,也即他“道成肉身”在十字架上所承受的极大的痛苦和折磨。这种直面身体、直面痛苦的做法,正是方济各精神的鲜明体现。

除了方济各精神,1215年在罗马由教宗依诺森三世举办的第四次拉特朗大公会议(Fourth Council of the Lateran)也确认了“化质论”(doctrine of the Transubstantiation),也就是确认了圣餐仪式中耶稣身体的物理存在。德贝斯认为,“化质论”强调了耶稣身体的物理存在,这鼓励了“对耶稣身体的思考,也承认了受难的肉体上的痛苦”[63]。因此,身体已经不再被一味消极地加以否定,而源自身体的欲望:饿、渴、困、累和性也得到正视,而非一味摒弃。彼特拉克敢于将自己身体所承受的种种经历——左脚的伤痛、爱情的折磨——放置于国家的宏观层面,也正是基于其时代对于身体所发展出来的新的认识、定义和思考。

方济各的影响在十四世纪达到了高峰,同时教会在法国和阿维尼翁教廷都站稳了脚跟,彼特拉克正出生、成长在这样一种精神氛围之中。他的好友,例如为劳拉作画的西蒙涅·马蒂尼(Simone Martini)以及那不勒斯国王罗伯特,都是方济各的忠实信徒,彼特拉克本人也深受方济各精神的影响。有研究者指出,《登旺度山》实际描写的正是彼特拉克对圣方济各的模仿。[64] 两人都试图攀登高峰,而且都在登顶后得到了“圣痕”(stigmatization):彼特拉克在信的开头曾暗示过,攀登此山时,身体和衣服都将被荆棘和石头撕烂(see Petrarch’s:130)。

受伤的身体有着非常丰富的注释史,而荆棘往往代表耶稣受难的象征[65]。第一位获得圣痕的是圣保罗,他是唯一一名被带到第三重天的圣徒,上帝为了告诫他保守秘密,在他的身上留下了伤痕(stimulus carnis)。圣方济各传记的作者博纳文图拉(Bonaventura)在书写这位圣人的皈依时也描写了他身上“圣痕”的由来:“眼前的异象消失了,它在他[方济各]的心中留下了异常激烈的情感,但留在他肉体上的印记也不寻常。就在他看到受难耶稣异象的瞬间,他的手和脚立刻出现了这些划伤的痕迹。”(qtd.in Petrarch’s:68)[66] 方济各在拉维纳(La Verna)山上接受“圣痕”以后,同样被告诫要保守秘密。和方济各一样,彼特拉克也是通过随意打开书进行阅读而得到启示。因此,洛卡基通过比较两者的登山和阅读经历,提出彼特拉克同样在旺度山上接受了某种上帝的“印记”:尤其是彼特拉克特别指出的为荆棘或石头所伤的身体(see Petrarch’s:73-74)。[67] 他和两位圣徒一样必须遵守保守秘密的义务,这也解释了彼特拉克为何突然在下山过程中一直保持沉默不语,不提及山上之事。法雷凯则指出,彼特拉克的作品名《秘密》是对方济各接受“圣痕”这个秘密的暗喻(see “‘Thorn’”:82-83)。彼特拉克解释为何取这个名字时,曾说:“你就是我的秘密,你因此得名。”(Secetum: 3)而方济各皈依后同样说:“我的秘密只属于我。”[68]《秘密》中对人终有一死的思考以及对人性(包括人的情绪和身体感受)固有脆弱的承认也是彼特拉克结合了自身的经历,利用虚构的对话对同时代方济各精神进行的阐述。

圣方济各

十三世纪以来,基督教思想发生了诸多转变,其中方济各思想的兴起和传播给传统天主教思想带来了很大冲击,教会和宗教领域的思想家也因此对传统的教义做出了修改,其中最为突出的一点便是对耶稣人性、身体的重新认识。彼特拉克的时代正是方济各教会兴盛的年代,他的出生、成长和创作也在这一时期。[69] 而在文艺复兴时代,医学、生物学的发展主导了人们对解剖学的兴趣:人的身体经过科学的剖析,展现了更多的物理性、生物性特征。身体不再囿于哲学或者神学层面,被看作灵魂的牢笼或者灵魂净化的阻碍,而身体的欲望也开始得到了更为公正的评价。如上文所说,摆脱奥古斯丁式中世纪的虚无主义,就是要直面人的身体及其脆弱,承认身体本身具有的欲望,而非一味地蔑视和摒弃。

医学、生物学、神学和文化领域的发展赋予了身体新的含义;来自不同领域的影响塑造了彼特拉克对于身体的认识:一方面,他遵循着中世纪以来的传统,将灵魂的救赎放在首位,并竭力告诫自己要放弃不必要的欲望。在《登旺度山》一信中,彼特拉克感叹道:“啊,人是要多么努力,不是为了在尘世获得更高的位置,而是为了能将那些尘世诱惑激起的欲望践踏在脚下!”(Letters IV:1)另一方面,彼特拉克也意识到身体的重要性,这也使他对“身体-政治”有了不同于前人的阐释。他用自己的身体作为支点,在个体和国家之间建立了一种更亲密、更个性化的联系。这样的阐释既不是把身体作为修辞比喻来形容国家,也不是把国家单纯看作“有”躯体的有机体。相反,这是在对个人身体和欲求新的认识的前提下,重新定义个人和国家之间的关系。在彼特拉克的“身体-政治”中,个体开始得到更多的重视,这也为文艺复兴人文主义精神的萌发提供了最初滋养的土壤。

[1]彼特拉克和里恩佐是关系密切的好友,他亲身支持里恩佐统一意大利的革命。革命失败后,里恩佐被囚禁,彼特拉克仍为他的自由而四处奔跑(see Francesco Petrarca, The Revolution of Cola di Rienzo, trans. Mario Emilio Cosenza, ed. Ronald G. Musto, New York:Italica Press, 2008).

[2] 彼特拉克为教廷重回罗马的努力,详见“Epistole metriche”,in Francesco Petrarca Rime, trionfie poesie latine,Ferdinanclo Neri, et, Milano-Napoli:Ricciardi editore,1951,pp.706-805;see also Antonictla Bufano noted,Invectiva contra ecum qui maledixit Italie, from Opere latine di Francesco Petrarca,Torino:U.T.E.T., 1975。彼特拉克谴责阿维尼翁是腐败的巴比伦,而罗马是众城之皇后、世界之首(see Unn Falkeid, “Petrarch, Cola di Rienzo and the Battle of Rome”, in Unn Falkeid, The Avignon Papacy Contested: An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena, Cambridge:Harvard University Press, 2017, pp.95-120)。

[3]See Martin Eisner,Boccaccio and the Invention of Italian Literature: Dante, Petrarch, Cavalcanti, and the Authority of the Vernacular, Cambridge:Cambridge University Press, 2013, p.32.

[4]关于“身体-政治”的论述,详见恩内斯特·康托洛维茨《国王的两个身体——中世纪政治神学研究》,徐震宇译,华东师范大学出版社,2018年;see also John M. Najemy, “The Republic’s Two Bodies: Body Metaphor in Italian Renaissance Political Thoughts”, in Alison Brown, ed., Language and Images of Renaissance Italy, Oxford:Clarendon Press, 1995, pp.237-262。

[5]亚里士多德《政治学》(卷八),吴寿彭译,商务印书馆,1965年,第177页。

[6]See John of Salisbury, Policraticus: of the Frivolities of Courtiers and the Footprints of Philosophers, ed. and trans.Cary J. Nederman, Cambridge: Cambridge University Press, 1990,pp.126-127.

[7]“授职权斗争”指的是国王和教皇、世俗权力和宗教权力之争,这场漫长的斗争始于1062年左右,贯穿了整个西方宗教史和政治史(详见恩内斯特·康托洛维茨《国王的两个身体——中世纪政治神学研究》,第265、320、636和1062页)。

[8]恩内斯特·康托洛维茨《国王的两个身体——中世纪政治神学研究》,第635-636页。

[9]See Robert M. Durling,“Deceit and Digestion in the Belly of Hell”, in Stephen Greenblatt, ed., Allegory and Representation: Selected Papers from the English Institute, 1979-1980, Baltimore:Johns Hopkins University Press,1988,pp.61-93.

[10]但丁《神曲·地狱篇》,田德望译,人民文学出版社,2004年,第94-95、103-110行。后文出自《神曲》各篇的引文,将随文标出篇名、诗歌篇号和行数,不再另注。译文同时参照了Dante, Inferno, ed. Robert Durling, New York: Oxford University Press,1996。

[11]See Dante, Inferno, p.556, additional notes 3: “The Old man of Crete”.

[12]朱振宇《但丁赋予自然宇宙神学含义》,http://news.cssn.cn/zx/bwyc/201709/t20170912_3636850.shtml[2019-12-05]

[13]See Joel B. Kaye, “Equalization in the Body and the Body Politics: From Galen to Marsilius of Padua”,in Mélanges de l’Ecole fran çcise de Rome. Moyen Âge, 125.2(2013),p.54.

[14]Giuseppe Mazzotta,The Worlds of Petrarch, Durham and London:Duke University Press, 1993, p.18.

[15]See Martin Eisner,Boccaccio and the Invention of Italian Literature, Dante, Petrarch, Cavalcanti, and the Authority of the Vernacular, p.32.

[16]Francis Petrarch, Letters on Familiar Matters,vol.VIII, trans. S. Bernardo, New York:Italica Press, 2014, p.10.本文出自《日常书信集》的引文均为笔者所译。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著的名称简称“Letters”、卷数和引文出处页码,不再另注。

[17]“站立”的拉丁文原文是edificatam,有“建立”(build)、“直立”(erect)的意思。

[18]意为“身无分文”,原文为“Sinite nudum peditem abire”。

[19]See Samuel K. Cohn.Jr., Creating the Florentine State: Peasants and Rebellion,1348-1343, Cambridge: Cambridge University Press, 1999,p.175.

[20]See William Caferro,Petrarch’s War Florence and the Black Death in Context,Cambridge: Cambridge University Press,2018,pp.22-48.

[21]彼特拉克《歌集》,李国庆、王行人译,花城出版社,2001年,第360首,第8-9行。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“《歌》”、诗歌篇号和诗行数,不再另注。引文也参考了拉丁语、意大利语对照版Francesco Petrarca, Canonizere, Rerum vulgarium fragmenta, a cura di Rosanna Bettarini, Torino: Giulio Einaudi Editore,2005。

[22]原文为“quo pede claudices agnosco”, 拉丁语“claudere”的意思是“瘸”。

[23]Francesco Petrarca, Secetum, il mio segreto, a cura di Enrico Fenzi, Milano:Mursia, 2015,p.275. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Secetum”和引文出处页码,不再另注。

[24]See Nancy H. Rosenberg,“Petrarch’s Limping: The Foot Unqual to the Eye”, in MLN, 77.1(1962), p.101.

[25]弗里切罗《皈依的诗学》,朱振宇译,华夏出版社,2014年,第58页。

[26]Nancy H. Rosenberg,“Petrarch’s Limping: The Foot Unqual to the Eye“,in MLN, 77.1(1962), p.102.

[27]拉丁语的“左边”(sinister)和“错误”(sinistro)是同一个词源。

[28]See Ernest Harch Wilkins, Vita del Petrarca, a cura di Luca Carlo Rossi, traduzione di Remo Ceserani, Milano: Giangiacomo Feltrinelli Editore,2003, p.256.

[29]See Martin Eisner,Boccaccio and the Invention of Italian Literature: Dante, Petrach, Cavalcani, and the Anthority of the Veracular, p.33.

[30]手稿收录在米兰图书馆(Biblioteca Ambrosiana)中,编号为MS S.P.10.27, Fol 1v。手稿上的注释和翻译来自P.de Nolhac, Pétrarque et l’humanisme, II, Paris: Librairie Honore Champion, 1907, pp.286-287。

[31]Aldo S. Bernardo, “The Importance of the Non-Love Poems of Petrarch’s ‘Canzoniere’”, in Italica, 27.4(1950), p.303.

[32]See Sabrina Stroppa,“‘Italia mia’(Rvf.128), Petrarca suasor pacis”, in Romance Quarterly, 54(2007),p.197. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“‘Italia’”和引文出处页码,不再另注。

[33]P.de Nolhac, Pétrarque et l’humanisme, II, p.287.

[34]See Theodor E.Mommsen, “The Date of Petrarch’s Canzone ‘Italia Mia’”, in Speculum, 14.1(1939),pp.28-37.

[35]See William Caferro,Petrarch’s War: Florence and the Black Death in Context, p.3.

[36]关于佛罗伦萨共和国的内斗,也就是贵尔弗和吉伯林两党的斗争,以及行会民主政权的建立和其十年政权,详见Alberto Del Monte, “La storiografia fiorentina dei secoli XII e XIII”,in Bollettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, vol.62,Roma:Tipogrfia del Senato, 1950, pp175-282。

[37]See John M.Najemy, “Dante and Florence”, in Rachel Jacoff, ed., The Cambridge Companion to Dante, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, pp.236-256.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Dante”和引文出处页码,不再另注。

[38]Roberto Antonelli, Dante e le origini dell’intellettuale moderno, Roma:Bagatto, 2011, p.153.

[39]See Roberto Antonelli, Dante e le origini dell’intellettuale moderno,p.156.

[40]See Guido Baldassarri, “Una figurazione dell’Italia nell’opera e nell’azione di intellettuali e politici:Dante, Petrarca, Cola di Rienzo”, in Pre-sentimenti dell’unità d’Italia, nella tradizione culturale dal due all’ottocento,Roma: Salerno Editrice,2012, p.55.

[41]See Guido Baldassarri, “Una figurazione dell’Italia nell’opera e nell’azione di intellettuali e politici:Dante, Petrarca, Cola di Rienzo”, in Pre-sentimenti dell’unità d’Italia, nella tradizione culturale dal due all’ottocento, p.55.

[42]父子俩都曾当选为神圣罗马帝国的皇帝,但他们都不尽自己的职责去管理意大利,导致意大利战乱频繁,阿尔伯特甚至从未来罗马加冕,而让教皇代行自己的皇帝职权,还准备把托斯卡纳地区全部交给教皇。

[43]See Luigi Russo,“Politicità del Petrarca”, in Belfagor, 4(1949), p.42.

[44]See Luigi Russo,“Politicità del Petrarca”, in Belfagor, 4(1949), p.42.

[45]Luigi Russo,“Politicità del Petrarca”, in Belfagor, 4(1949), p.21.

[46]Christian Moevs, “Subjectivity and Conversion in Dante and Petrarch”,in Zygmunt G.Baranski and Theodore J.Cachey Jr., eds., Petrarch and Dante:Anti-Dantism, Metaphysics,Tradition, Indiana:University of Notre Dame Press, 2009,p.227.

[47]P.J.Jones, “Communes and Despots: The City Sate in Late-Medieval Italy”, in Transactions of the Royal Historical Society, 15(1965), p.95.

[48]意大利罗马教廷在十四世纪遭遇的危机和迁都,详见Diego Quaglioni, ed., Storia della chiesa, vol.11, La crisi del trecento e il papato avignonese (1274-1378),Milano: San Paolo, 1994; see also Edwin Mullin, The Popes of Avignon: A Century in Exile,New York:Blue Bridge, 2008。

[49]1303年,神圣罗马帝国皇帝菲利普派遣科隆纳家族的西亚拉·科隆纳(Sciarra Colonna)袭击教皇伯尼菲斯(Boniface)并囚禁了他。继任教皇克雷芒认为罗马不再是能确保教廷安全的地方,于是做出了迁址的决定。

[50]关于意大利内部势力和阿维尼翁教廷之间关系的概述,详见Unn Falkeid, The Avignon Papacy Contested: An Intellectual History from Dante to Catherine of Siena, pp.25-37。

[51]蒙森认为《我的意大利》写于1341—1342年,而不是之前卡度奇认为的1344—1345年,是因为诗中的“bavarico inganno”指的是德意志皇帝路易斯四世不断想入侵意大利的威胁,而非卡度奇认为的德意志雇佣兵的威胁(see Theodor E. Mommsen, “The Date of Petrarch’s Canzone ‘Italia Mia’, in Speculum, 14.1[1939],pp.28-37)。

[52]详见柏拉图《斐德罗篇》,王晓朝译,人民出版社,2003年,第61页。

[53]See H. Ellershaw, Life of Antony, Select Writings of Athanasius, New York:Library of Nicene and post Nicene Fathers II.4,1957, pp.195-221.

[54]See Caroline Walker Bynum, Holy Feast and Holy Fast, The Religious Significance of Food to Medieval Women, Berkeley and Los Angeles:University of California Press,1987, p.168.

[55]See Caroline Walker Bynum, Holy Feast and Holy Fast, The Religious Significance of Food to Medieval Women,p.180.

[56]Unn Falkeid, “‘Thorn in the Flesh’: Pain and Poetry in Petrarch’s Secretum”, in Anders Cullhed et al., eds., Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013, p.78. 后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“‘Thorn’”和引文出处页码,不再另注。

[57]See Jonathan Sawday, “Self and Selfhood in the Seventeenth Century”, in Roy Porter, ed., Rewriting the Self: Histories from the Renaissance to the Present,London: Rutledge, 1997, p.35.

[58]Jonathan Sawday, “Self and Selfhood in the Seventeenth Century”, in Roy Porter, ed., Rewriting the Self: Histories from the Renaissance to the Present, p.35.

[59]Jonathan Sawday, “Self and Selfhood in the Seventeenth Century”, in Roy Porter, ed., Rewriting the Self: Histories from the Renaissance to the Present, p.38.

[60]John Navone, “Pre-Renaissance Franciscan and Tuscan Humanism”, in New Blackfriars, 75.882(1994), p.237.

[61]Qtd.in Judith Perkins, The Suffering Self: Pain and Narrative Representation in the Early Christian Era, London:Routledge, 1995, pp.104-123.

[62]Anne Derbes, Picturing the Passion in the Late Medieval Italy: Narrative Paintings, Franciscan Ideologies, and the Levant, Cambridge:Cambridge University Press, 1996,p.74.

[63]Anne Derbes, Picturing the Passion in the Late Medieval Italy: Narrative Paintings, Franciscan Ideologies, and the Levant, p.18.

[64]See Rodney Lokaj, Petrarch’s Ascent of Mount Ventoux: The Familiaris IV,1, Roma: Edizioni dell’Ateneo,2006,pp.59-80.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Petrarch’s”和引文出处页码,不再另注。

[65]耶稣被抬到山上钉十字架时,头上戴的正是荆棘环。

[66]See also Bonaventura, Legenda major, XIII,4,6, http://www.franciscan-archive.org/bonaventura/[2019-12-05]

[67]彼特拉克和圣方济各的关系,参见Rodney Lokaj, “Il nome di Francesco Petrarca”,in Il nome del testo,vol.1(1999), pp.287-290; Rodney Lokaj, “San Francesco in Petrarca, ovvero, verso una semiologia francescana in Petrarca”, in Stanislao da Campagnola and Pasquale Tuscano, eds., San Francesco e il francescanesimo nella letteratura italiana dal Vlll al XV secolo:attti del convegno nazionale, Assiss: Accademia Properziana Subasio, 2001, pp.169-194.

[68]Bonaventura, Legenda major, XIII,4,8,http://www.franciscan-archive.org/bonaventura/[2019-12-05]

[69]方济各姓名Francesco di Assiss中的Francesco,其词源来自于Francese,也即“法国式的”,根据洛卡基的研究,彼特拉克的母亲可能有法国血统,而他们家族也一直使用Francesco/a给后代命名。彼特拉克的童年、青年大部分时间都在法国度过,方济各派在那里也十分兴盛(see Rodney Lokaj, “San Francesco in Petrarca, ovvero, verso una semiologia francescana in Petrarca”, in Stanislao da Campagnola and Pasquale Tuscano, eds., San Francesco e il francescanesimo nella letteratura italiana dal Vlll al XV secolo:attti del convegno nazionale, pp.172-173).

全文完

原载于《外国文学评论》2020年第1期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注