当代日本后殖民主义批评管窥

编者按

“后殖民主义” 批评作为当代西方文化思潮之一,在日本也产生了很大影响。日本当代“后殖民主义” 批评在某种意义上促使日本理论界对日本近代历史进行反思,也对认识军国主义形成的原因具有积极的批判作用。

作者简介

孟庆枢,男,发表本文时为韩山师范学院中文系比较文学与世界文学专业教授、博士生导师。

“后殖民主义” 的产生并非突然,它实际上是对文化帝国主义实施文化统治后果的继续批判。美国学者赫伯特·席勒曾提出文化帝国主义论,认为西方国家(特别是美国)依仗经济、军事上的强势,向非西方国家,特别是第三世界国家强行输出自己的政治文化、商业规则、文化习俗、价值观念。他还认为文化帝国主义存在于文化的三个层次即“器物、制度、观念上”。由此可见,摆脱了昔日被殖民状态的国家(地区)的人民,至今仍需从文化层面反思自己的生存状态。上个世纪八十年代兴起的“后殖民主义” 思潮可以说是从这一思考出发的产物。以赛义德、斯皮瓦克、霍米·巴巴为代表的“后殖民主义” 理论家们,掀起了一股从西至东的后殖民主义理论冲击波。

从地缘政治学角度来说日本处于东亚,但它在近代走了一条与其他亚洲国家不同的道路。同样是“后殖民主义”,其内涵在日本与亚洲其他国家迥异,但又不同于欧美,为此,研究“后殖民主义” 在日本,既是这一文化思潮不可或缺的一部分,对我们深入了解日本当代文学、文化的特性及走向至关重要,同时,从某种意义上来说,后殖民主义批评也促使日本对其近代历史进行反思,特别对认识日本军国主义形成的原因产生了积极的批判作用。

1946年东京审判现场

日本对西方“后殖民主义” 理论的接受和热议是在上个世纪九十年代。一批脚踏东西两方,对西方后现代主义作出即时反应的敏感理论家们翻译了一系列该理论领域的热门著作。赛义德的《东方主义》原出为1978年,日译为1993年(今泽纪子译,平凡社);《文化与帝国主义》1993年原出,1998年日译出版(大桥洋一译,みすず书房);《伊斯兰事件报道——新闻是如何制造出来的?》1981年原出,1986年日译(浅井信雄等译);还有《世界、文本与批评家》1984年原出,1995年出版(山形和美译,法政大学出版局)。霍米·巴巴的《表像和殖民地文本》,原出1984年,1992年译出(大桥洋一等选译,河出书房新社)。斯皮瓦克的《作为文化的他者》,原出1990年,当年即译出(铃木聪等译,纪伊国屋书店);《后殖民主义的思想》原出1990年,1992年译出(清水和子等译,彩流社);《底层人能说话吗?》原出1985年,1998年译出(上村忠男译,みすず书房)。与此相关,福柯、德里达、拉康、詹明信等人和一批女性主义批评家们的著作也都在同一时期译介到日本。1996年《批译空间》第11 期发表了由柄谷行人、酒井直树、鹈饲哲、郑暎惠、村井纪、富山一郎六人题为《何为后殖民思想?》的座谈纪要。这篇长达30页的文章反映了当时日本理论界、知识界对后殖民主义的理解与对日本后殖民主义问题的思考。同年斯皮瓦克访问日本,她在大阪大学参加学术研讨会并作了学术报告,为后殖民主义理论在日本的传播起到了推波助澜的作用,用日本学者的话来说是“如同化学反应一样”[1],这一概括形象地说出了这一理论传播的迅速,也道出了它在不同地域的多样生态。此外,由日本当代理论家丹治爱主编的《理论批评》(2003)和大桥洋一主编的《现代批评理论大全》(2006) 也对后殖民理论作了介绍和阐述,并被推荐为文科学生的必备之书。

日本学者认识到后殖民理论的复杂性。“所谓殖民主义毋庸赘述,它的含义是明确的,但‘后’ 字表现了仍然保有以前的东西。”[2] 他们直面当今世界,尖锐地指出“当今还有操纵世界市场,通过经济在事实上构建‘帝国’ 的美国的存在,这种无殖民地的殖民主义也被称作新殖民主义”。他们认为“后殖民主义不是产生于殖民地终结之后,对殖民主义精神构造的质疑意味着从殖民地发生的瞬间后就开始了。同时,虽说这是对抗性言论,因为它以空间、时间的多种事实为对象,因此含有仅以反殖民主义的姿态不能解决的众多问题。”[3] 上述观点与其他国家的后殖民主义理论大体一致。与此同时,日本学者在思考这一问题时必然也会考虑到日本自身的特点。日本在明治维新以后,由落后的封建君主制国家,跻身于世界资本主义、帝国主义国家行列,对朝鲜半岛和我国台湾实行了殖民统治,又发动了一场血腥的侵略战争。如何正确对待这段历史,至今仍然是未能很好解决的国民认识问题,因此一些理论家结合后殖民主义理论对此进行了认真思考。日本后殖民主义的独特性之处还表现在其探讨对象的纷繁多样。有的学者从非洲裔美国人的状况,联想到在日朝鲜人;同时曾具有殖民化色彩的北海道和当今的冲绳问题,也被纳入了一些研究者的视野。有的学者指出:“对于冲绳问题如何考虑才好呢……冲绳具有既非内又非外的(空间) 的一种暧昧表现。” 由于意识到争取冲绳归还运动还与“战争责任” 问题纠缠在一起,在要求冲绳归还潮流中“又浮现了否定战争责任的问题” 。[4] 为此,“天皇制”、“战争责任” 问题在这一思潮中必然凸显出来。近年来,历史上的北海道问题也在这一思潮中成为聚焦点之一。日本的历史著述多称日本为单一民族之国,但是,北海道的阿伊奴族及其文化的存在也是不争的事实。中山昭彦的《围绕阿伊奴和冲绳的文学现状》[5]一文针对向丰昭和、目取真俊的有关冲绳、北海道文化及文学作品和论述的评论,从后殖民主义视点进行了别具眼光的阐释。他从语言学角度切入重新认识日本文化中的阿伊奴文化,深入探讨了在后殖民主义语境下阿伊奴人的文化状态。

阿伊努人,摄于1904年

对“东方主义” 的复杂性的认识,也引发了日本学界对东西文化比较研究的深入思考。小谷野牧的《“东方主义” 概念的功过——普提尼、西洋人所看到的日本》[6]一文最具有代表性。在这篇文章里,小谷野牧摘引了夏目漱石在明治末年(1910)写的《主义的功过》文章中的一段:

什么主义啦、ism 之类,把无数的事实捆绑起来,变成墨守成规的男子装在自己头脑的抽屉里的货色。……这众多的ism 乃是零碎杂乱的事例经过比较细致的头脑过滤凝结后得出的一种形式,与其说是形式,莫如说是一种轮廓而已。是没有实质的东西。舍弃内容仅把轮廓搞齐整,颇像同一个人把天保通宝换成纸币揣在怀里。

小谷野牧的目的在于阐述“东方主义”作为西方来的术语在进入日本话语中出现了不可避免的误读及理解不当,这也是东西文化比较中的难题。在这篇文章里,他对西方一些文化传播者针对日本“性” 问题(特别是对女性)所写的观感、议论,以新的视点进行了重新阐释。如在日本战国时代(1467—1568 )来日的西方传教士路易斯·弗罗伊斯曾称“日本女性一点不重视女性的贞操”,对此,有的日本学者站在狭隘的民族主义立场上发表简单片面的反驳言论;也有人从相反角度对此予以赞同。针对这一现象,小谷牧野认为,这种情况反映了“作为比较文化论的粗糙、混杂”。他对西方人杂沓的记述进行了细致分析,认为它们当中既有从西方基督教观点出发的偏见,也有对日本国情知之不多以偏概全的曲解,还有一些是不同文化在接受上的“误读”。小谷牧野感到,从狭隘民族主义出发的简单反驳,有企图把一切事实抹消的意图;而不细致分析就把西方学者观点统统认作西方的东方主义话语,则失之简单。

从上述简介可以看出日本后殖民主义研究中的一些特点。但是,笔者认为,当今日本“后殖民主义批评” 中的最强音是对二战侵略历史的深层文化问题的重新反思和对“随军慰安妇” 问题的深入批判。研究日本后殖民主义批评如果忽视了这些无疑是本末倒置。

日本著名文学、文化研究家小森阳一十多年来推出多部著作,并主编多套大型丛书,对日本军国主义形成的文化原因和至今在日本对于历史问题仍然不能很好解决等深层次问题作了很有理论勇气的探讨。其中许多著作从后殖民主义视点出发对日本文化、文学问题作了鞭辟入里的剖析。二十一世纪后,小森阳一先后推出了《日本近代国语批判》(2000)、《后殖民的》(2001)、《天皇的玉音放送》(2003)和《村上春树论》(2006)等系列著作。它们之间的内在联系,就是对日本军国主义侵略的历史原因的重新审视,并直捣禁区——审问天皇裕仁的战争罪责,进而从深层批判日本为什么不能彻底解决对战争罪行谢罪的问题。在《后殖民的》(他特意强调书名用‘后殖民的’,点出日本具有追求西方列强的特点) 一书中,小森引用赛义德的理论,比较了欧美与日本“后殖民” 问题的同异,澄清了日本如何秉承西方殖民主义者的衣钵,制造日本式的“东方主义” 话语来对亚洲周边国家施行殖民主义,进而明确表示为什么在半个多世纪后的今天必须对这些错误加以清除。他写道:“在欧洲形成的历史学、语言学、文献学等十九世纪的理论、学说,经常将西洋与东洋对比之后构建出话语体系。对于东洋这一他者,通过精细的分析和论述,创造出话语体系,并依据它,把作为他者的东洋文化的异质性像镜子一样造出,再构建出欧洲人自己的形象……欧洲人把异质的西洋权威化,又通过依据西洋的价值观、世界观支配东洋、教导东洋,从而成为操纵世界的主体。”[7] 这也就是“欧洲中心主义”、“美国中心主义” 形成的路数。小森阳一又梳理了明治以来日本政府对华政策的走势。福泽谕吉的《脱亚入欧论》已明确主张为了追上西洋“文明” 之国,日本应持有不与亚洲邻国为伍的决绝态度。在这一过程中,日本的“文明开化” 一方面是“以欧美列强为基准来衡量自己,这就必然彻底改变自己使之殖民化”[8],即屈服于西方(以美国为首) 的“自我殖民化”;另一方面又反转来用西方话语,以“大东亚执牛耳者” 的面孔耀武扬威,对亚洲邻国行使殖民主义政策。小森认为这是至今为止日本文化深层次中的问题症结所在。

《脱亚论》的作者:福泽谕吉

《日本近代国语批判》则从日本近代“国语” 的形成史入手,论述了日本如何在军事侵略的帮助下,对亚洲邻国进行文化侵略。这是在日本国内长时期被忽视的一个问题,甚至在我国的日本学研究中也未予以充分关注。小森阳一此书的突出之点是从后殖民主义话语角度对日本发动侵略战争时在殖民地、半殖民地推行的“双重国语制” 作了重新认识。他指出“欧洲的殖民统治贯穿着‘属地’ 甚至是‘殖民地’ 意识,而日本却将台湾、朝鲜当作‘帝国的延伸’,也就是在语言上作为领土的延伸平等对待”,这种结果是由于“实行了通过国语逐渐使外民族皇民化的政策”。当年日本政府显然是吸取了欧美殖民者文化侵略的经验与教训,让被殖民者“自发” 地学习“国语”,学成者将在“皇民” 这一平等性中得到承认。小森指出,这里“平等化的关键问题是‘皇民化’ ” 。[9] 无论是昔日在台北帝国大学推行这一政策的安藤正次,还是当年在京城帝国大学执教的语言学家时枝诚记,对此都心领神会,他们思考的核心就是“大东亚共荣圈内日语之优越性”[10],而这一话语的根源就是以天皇为中心的皇国史观。

小森阳一(1953— )

小森阳一的另一本著作《天皇的玉音放送》则直指日本战后存在的无视或抹杀历史的倾向,即免去对天皇裕仁的战争罪责的追究。他在该书第一章《在二十一世纪的历史认识》里,单刀直入对以西尾干二为首的“新历史教科书编撰会” 歪曲历史的行径进行了深入批判。他指出日本之所以对侵略历史不能正确认识,其核心原因就在于“现人神” 裕仁天皇被免除了战争罪责。《终战诏书》的终极目的是免除战争罪责,其幕后乃是美国(以麦克阿瑟为代表) 的反共战略。小森指出:“ 《终战诏书》是以免除裕仁战争责任的形式在歪曲历史,是战后日本一系列相关言论的出发点。”[11] 与《终战诏书》相匹配的是“一亿总忏悔”,它除了将战争罪责完全推给军界外,还将裕仁塑造成一个“和平之神” 的形象,“身为‘唯一君主’ 的裕仁,以自己的名义赋予‘万民’ 以和平;而怀着感激之情接受它的‘万民’ 要就战败对这个‘唯一君主’ 表示‘忏悔’ 。”[12] 确实如有的学者指出,小森阳一“将解剖刀伸向了战后诸多历史问题的主要根源——应当被清算但逃脱了审判的昭和天皇裕仁……小森审判完成了东京审判的遗留工作。”[13]

《终战诏书》手稿

在进入二十一世纪门槛之际,日本出现了“疗愈” (癒し)这一有点生造味道的新流行语,它透露出迈向二十一世纪的日本公众的一种心态,说得直白一点就是一种文化危机感。这种危机感中包含了对日本军国主义那段侵略历史的反思和困惑。正如有的研究者所说:“在即将跨入一个全球化新世纪之际,摆脱和抹平被上世纪国家历史所笼罩的心理阴影和精神重负,自然而然地成为整个社会的一种集体无意识。”[14] 当今在日本走红,在中国形成出版热的村上春树的作品便流露出这种无意识。小森阳一始终关注这位作家,他透过村上作品表面的通俗化和脱意识形态性,看到了村上春树的《海边的卡夫卡》里所蕴涵的抹杀历史、构建“中间地点论” 的叙述策略,“清晰地看到了一种在日本已经社会化和大众化的无意识的欲望,以及一个作家与此相迎合的具有危险性的文学转向。”[15] 小森阳一的解读,村上本人或某些读者及评论家也许未必首肯,但是,至少文本本身蕴涵了读出这种声音的结构,仅从这一点也足可以让村上读者、研究者深思了。小森阳一还认为,村上春树的一种“无媒介的结合” 的书写策略,“使阅读小说文本的读者陷入思考停滞的功能,隐藏着将因果论式的正常思考方式实施处刑的企图。”[16] 小森认为,这种叙述策略会将日本侵略战争中“随军慰安妇” 等历史记忆抹杀掉,造成一种记忆真空。

被日本人从槟城掳走担任慰安妇的华裔和马来女孩

此外,在日本,对在二战中发动侵略战争这段历史的反思还与“ ‘后’ 女性主义”批评联系在一起。日本女性主义批评家海妻径子在《慰安妇(性奴隶)——女性国际战犯法庭》一书中指出,在世界妇女大会上要求解决由国家施行的性侵犯问题的呼声对于日本政府具有很强的影响力。她明确指出“日本军队实行性奴隶制,是对人类的犯罪”。[17]

从“后殖民主义” 视点重新阅读与阐释西方经典作品和日本近代以来的经典作品是近年日本文学理论界非常活跃的方面。从“后殖民主义” 视点回顾昔日的经典,发掘被湮没、忽视的盲点,极具价值。

日本学者富山太佳夫对《鲁滨逊漂流记》的再阅读就是一个很好的例证。他详细考察了这部小说与1689年英王室制定的《权利法案》之间的关系。《鲁滨逊漂流记》是以当时一个水手赛尔利克流落荒岛28年的经历为素材而写成的作品。除了表现新资产者的创业精神外,《鲁滨逊漂流记》也刻画了主人公的清教徒心理。有的文学史也提及鲁滨逊这个形象反映出殖民主义者的一些特点。富山太佳夫指出,《权利法案》发表之时,笛福29 岁,对《权利法案》的核心内容应是非常了解的:国王保证臣民的权力,保护臣民;与此相对应,臣民方面要对国王竭尽忠诚。这是在上的力量对在下的保护和下对上的忠诚,但其中存在着把榨取的压迫关系隐蔽起来的构图。与之相匹配,笛福在作品中把它现实化了。首先,黑人星期五被描绘成“高贵的野蛮人”。小说不仅突出他的美好外表,而且殖民者用《圣经》将他培养成一个基督徒,成为鲁滨逊的忠实卫士。这一点与《权利法案》的精神完全一致,“宛如是《权利法案》的寓意的呈现,说在这一殖民地小说中英国国政的约束已深埋其间绝不为过。”[18] 同时富山指出,笛福在小说中设计了鲁滨逊、星期五、西班牙人的复杂臣民关系。小说写道:“假如包括星期五在内三人均为清教徒的话就不会产生任何问题,假如其他二人均为异教徒或天主教徒,在孤岛上也不会产生大问题。问题在于我的仆人星期五是新教徒,他父亲是异教徒和吃人生番,而那个西班牙人是天主教徒。但在我的领土上,我允许信仰自由——这只是顺便说说。” 这一些话与《权利法案》中适用清教徒的王室观点是相悖的,但是作者采取了“随便说说” 的叙述策略,避免有政治犯言论的嫌疑,在这里其实已隐含对大英帝国将来殖民地政策走向的预见。富山联系了比《鲁滨逊漂流记》晚70年出版而更畅销的《非洲人奥拉德·伊魁诺,别名葛斯卡乌斯·万萨有味人生的故事》,里面的同名主人公是一名被诱骗的黑人,他自愿归属大英帝国,接受宗教洗礼,主动思考进入上流社会。这一小说的思想与《权利法案》和《鲁滨逊漂流记》是完全相通的。当时英国国内已开始允许奴隶解放,表面上看已把奴隶当作人对待,这部作品中出现的正是报恩型黑人奴隶。这部小说显示出殖民统治者在进入拥有广袤殖民地与不同文化和宗教信仰的环境后与被殖民者的一种妥协,是一个统治的方策,而殖民统治本质并未改变。正如富山所说,这种理想化的人的解放关系,反过来倒偷偷地隐藏了伪善。相对于以野蛮暴力屠杀解决被殖民人们的反抗来说,这里已具有“后” 的意味,从今天的视点来看,所说的“后殖民” 问题已经浮现。

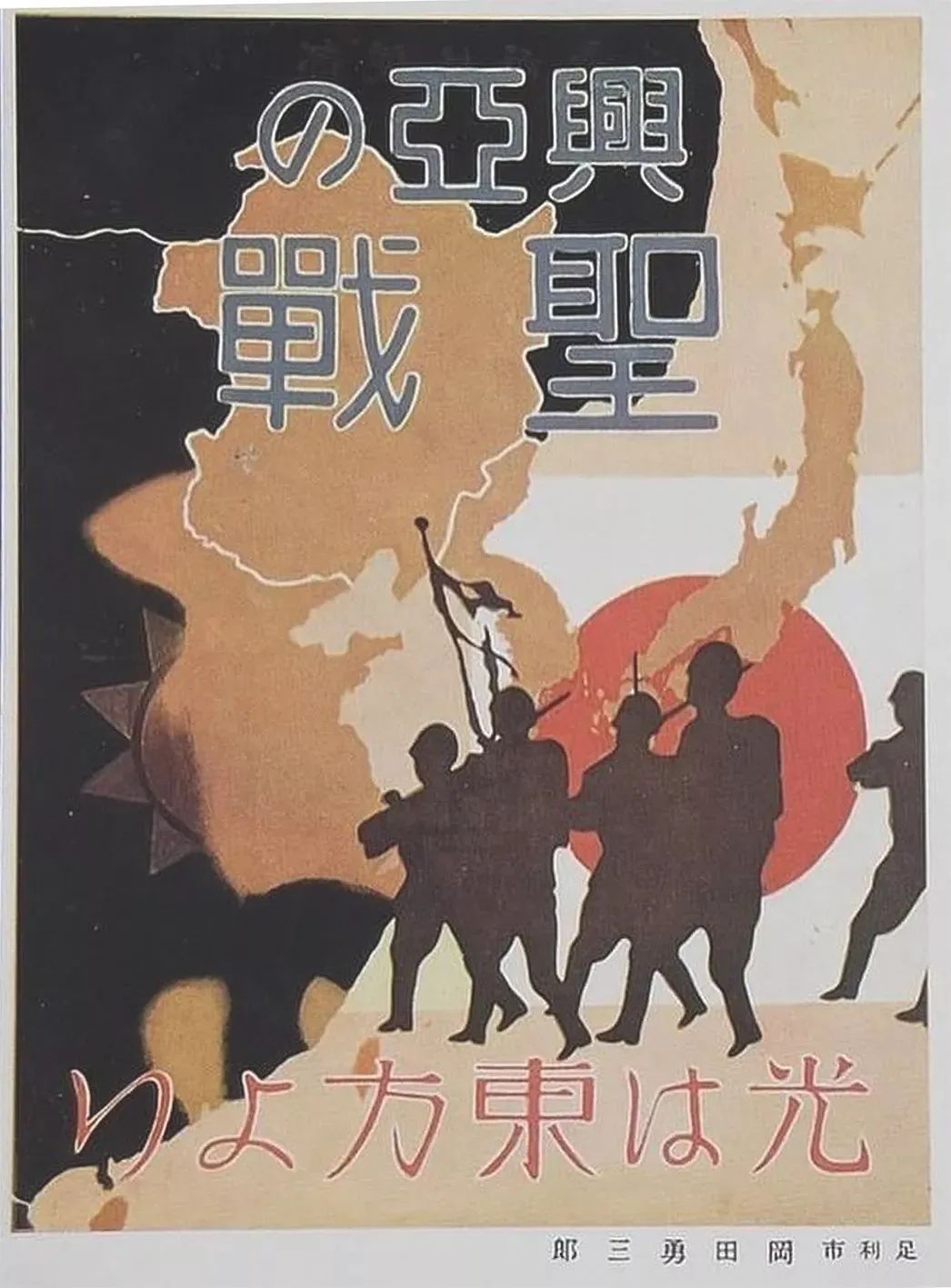

二战时期日本明信片:兴亚的圣战,来自东方

“后殖民主义” 思潮对当代日本文学批评与研究的影响,还体现在对明治以来一些经典作品的再阅读、再阐释上。

夏目漱石被称作日本的“国民作家”,日千元纸币印有其肖像更显示了他的崇高地位。但是,这一些外在的“装饰” 也遮蔽了他许多作品中的复杂性。近年,围绕重新认识夏目漱石的作品,许多研究者从“后殖民” 视点作了开拓性的努力,不仅使我们能更深入地把握夏目漱石其人其作,而且对于反思日本近代文化深层次的内涵也很有启发。

夏目漱石是具有深厚汉学教养的明治时代知识分子典型,他在转型期时代又被称为“英国文学队长”,成为学贯东西的人物。特别是他在1900年赴伦敦研究英国文学之后,既能从身处西方文化之中的“外部”来看日本,又能以东方人的文化身份的“内部” 来体会西方,对他日后一系列作品和理论著作都产生了决定性作用。

小森阳一把夏目漱石心中产生的时代烦恼概括为“内心波澜”,“内部的向心力与向外部迸发的离心力互为碰撞而产生的运动”[19],这是他心灵矛盾的关键所在,也是当时在福泽谕吉的“脱亚入欧” 框架中拼命追赶大英帝国,一切都模仿欧美的日本人产生的困惑。虽然日本通过甲午战争大胜清政府,让英国等西方国家大吃一惊,然而,身处英国的夏目真切感觉到,不管日本如何追赶英国,做到真正让英国人敬服还不知何年何月。目睹大英帝国衰落的前兆,他不仅对“进步” 产生了疑义,也开始忧虑起日本的未来。

夏目漱石在1902年3月15日写给他岳父中根重一的信中初次涉及马克思,指出以金钱来确定人之价值这一观点是西方的主旨。在《伦敦消息》中,他与挚友、日本俳句诗人正冈子规谈及日本的“文明开化”,认为这乃是以英国人的他者作为镜子使自己接近英国人,以他们的基准测定自己,即以欧美列强的伦理观与价值观彻底改变自己,使自己殖民化。[20] 夏目漱石意识到这一矛盾,认为日本“为了实现帝国主义的殖民主义野心,对亚洲周边国家实行侵略,其结果必然通过自我殖民化再煽起民族主义,使自己陷入矛盾之中。”[21]

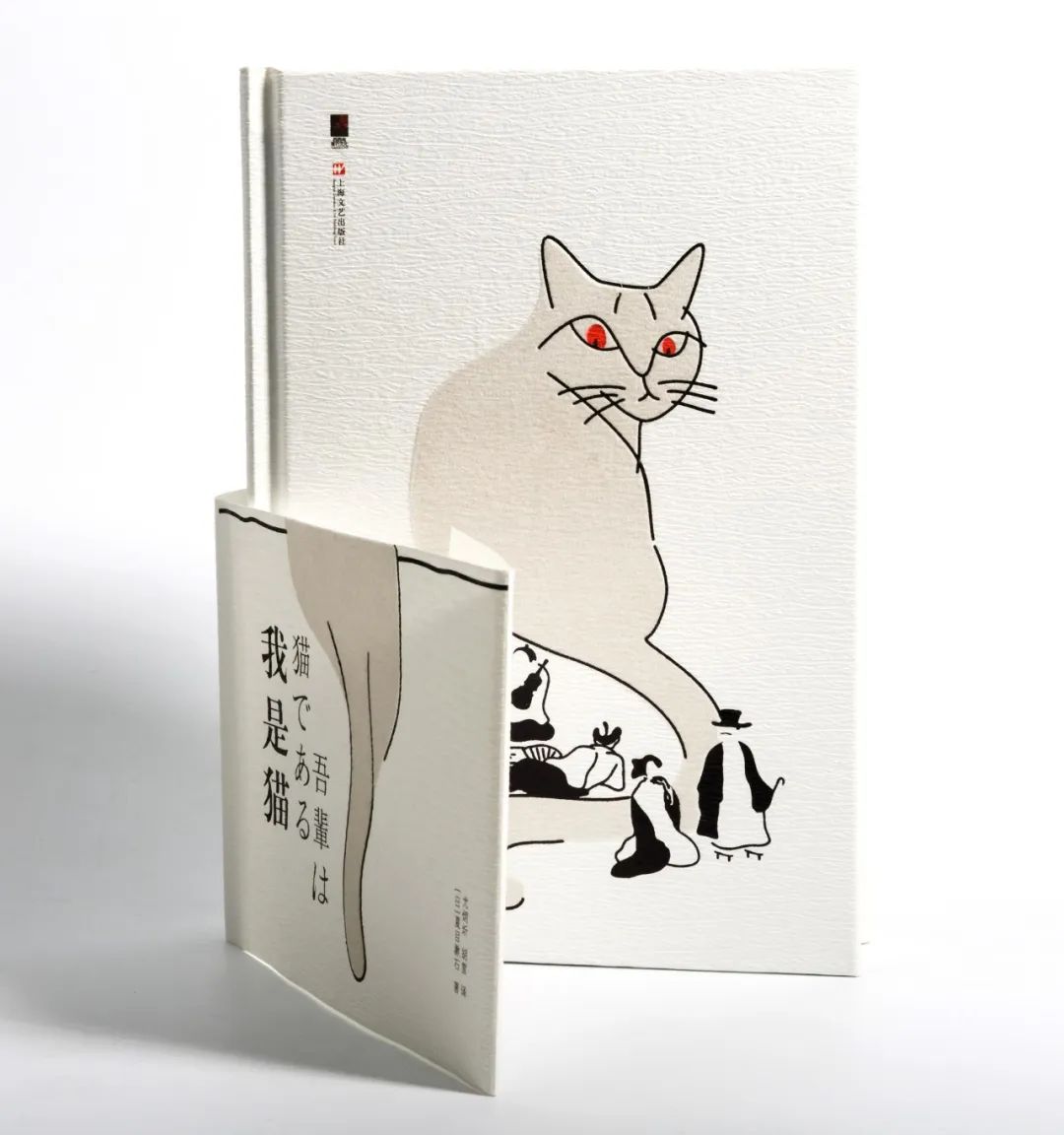

这种矛盾产生的焦虑贯穿夏目漱石的创作。在《我是猫》中,那只憨态可掬的猫,听说日本在进行一场与俄国的战争,调侃地说猫们也得搞一个“混编旅团” 一起去对付俄国兵。这里的“混编旅团” 乃是日俄战争中日步兵旅团因死伤众多而编入其它兵种士兵投入战争的手段。显然这只猫在调侃“混编旅”,它的主人东乡平八郎就是当时的军阀。然而,这只猫毕竟没能在厨房里练就捕捉老鼠的本领,最后一只老鼠也没有捕捉就死掉了。小森阳一认为:“这是对同时代的日本军人杀死如鼠似的俄国兵,一下子成为报纸上的英雄而成名的拒绝。”[22] 小森阳一还以后殖民主义视点重新阐释了夏目漱石的《门》(1910)。评家通常对这部小说的解释只注意到一些显在的情节:主人公宗助与朋友妻子旧情复燃,终于结婚;在长期背负夺走友人之妻的精神负担下,宗助不仅遭到各方面的抛弃,而且还受到自己良心的谴责;他们夫妻俩在城郊一隅过着孤独的生活,虽然力图追求个人幸福,但在思想上没有冲破社会道德的束缚,只得呆在社会的“门” 前无所作为,等等。但是,细读这部小说不难觉察里面还有一条隐线,那就是当时的重要政治事件——伊藤博文被朝鲜爱国者安重根暗杀(1909年10月26日) 及当时日本殖民化进程中的一些重大事件。小说里的妻子阿米询问宗助,伊藤博文为什么被暗杀,宗助没有做出正面回答。今天的读者在阅读这一作品时与夏目漱石发表《门》(连载于1910年3 月26 日,是伊藤博文被杀后的5 个月),已相距遥远。但在当时,各报纸天天连载、报道这方面的新闻事件,如安重根供状中所陈述的伊藤博文的15条罪状,在当时应该家喻户晓。小森阳一指出,“从日清战争后不久的闵妃暗杀事件开始,由大日本帝国推进的对朝鲜半岛的殖民地控制的过程,这些都与伊藤博文密切相关,作为维新元勋的伊藤博文的罪状很好地被暴露出来了。”[23] 由此可见,“《门》这一作品把日俄战争及以后对殖民地控制的过程,以及伊藤博文这一政治家与之相关的深刻关系通过小说的时间结构起着使人回忆起来的作用。”[24] 同时,小说里还写了当时日本一些知识分子去朝鲜和满洲(我国东北)的背景材料。小说最后提出,“为什么去满洲呀?” 一方面它是触及宗助和阿米二人的伤疤,有着将忘却的记忆唤醒的机能,同时也可以看到当时满洲和朝鲜成为了冒险家的乐园,这已深深地刻上了阶级和殖民主义的烙印。日俄战争以后,日本处于经济不景气的状态,除了有财产继承权的男人过着高等游民生活(如小说中的阪井家长子),那些不能登上社会上层的失败者,就无法在“内地” 安身,转而去“满洲” 和朝鲜冒险了。

夏目漱石:《我是猫》

夏目漱石是直面这一现实的,他心灵深处已意识到这可能是场绝大的灾难。但是,即便他作品中的主人公在孤独苦闷中甚至想以参禅来摆脱这一精神危机,但最终仍是不得要领,一筹莫展。与此同时,夏目又应满铁总裁中村是公的邀请赴我国东北、朝鲜半岛旅行而写下《满韩处处》(1909 )。在这一游记中,他把日本称作为“内地”,并且对能在中国东北以相当于在日本一半的价钱买到“纯白的纺绸” 一事感到欣喜,说这太好了。已有日本学者指出,“对殖民地的态度偶尔流露出令人难以置信的‘迟钝’ 。”[25] 把《门》和《满韩处处》等作品结合起来考虑的话,我们有理由说日本近代文化中逐渐生长的日本式东方主义从日本确立走上帝国主义之路后已浸透在各个方面,即使夏目漱石这样的作家也不免有复杂的阴翳。

针对这一问题,我们还可以把近年日本学者对中岛敦的研究联系起来思考。与夏目漱石、森鸥外、芥川龙之介相比,中岛敦的名声显然要相差许多,但一篇《山月记》在战后日本中学教科书中登场使他声名鹊起,他的一系列取材中国历史典籍而写成的“历史小说” 也已成为“经典作品”。我国有研究者对《山月记》这篇短小的小说作望文生义的解读,认为这篇作品是对逼人为虎的罪恶社会的控诉,并草率地将中岛敦列为反战作家。近年,有的日本学者从后殖民主义批评视点指出了中岛敦的一些代表作(《李陵》、《弟子》) 里所表现出来的“南洋体验” 问题。中岛敦在战争年代曾赴南洋殖民地实施日语殖民教育,他把自己在这一过程中的感受写进了作品。正如西原大辅所说:“作家感受到南洋当地人对实施教育抱有强烈的不融合感。通过密克罗内西亚的体验,中岛敦设定《弟子》的主题是礼的形式和纯粹的‘心’ 的不调和,表现了他对外部的形式与‘内部的精神’ 之矛盾的关心。”[26] 但是,这绝不是说中岛反对战争,正如西原大辅所分析的,“中岛虽然对在南洋的日本式教育的强制性持有疑问,但他绝不是反战争、反体制思想者,这也是事实。中岛敦与当时普通的日本人一样,是爱国主义的。他给儿子的信中就写有‘日本的海军真强大呀,海军的飞机好厉害呀’ 这样的语句”。[27] 他对强大的日本军事力量并非持有否定态度。西原的这一看法是公允的。

今天,对这些经典作品从后殖民主义视点重新审视,可以窥见当年政治风云留下的各种痕迹,这些痕迹过去有的由于阅读者的视域没有纳入,有的由于某种构建而被遮蔽。今天,我们把它们抉别出来可以重现文本中历史网络的复杂性,对于重新认识一些重要问题不无益处。

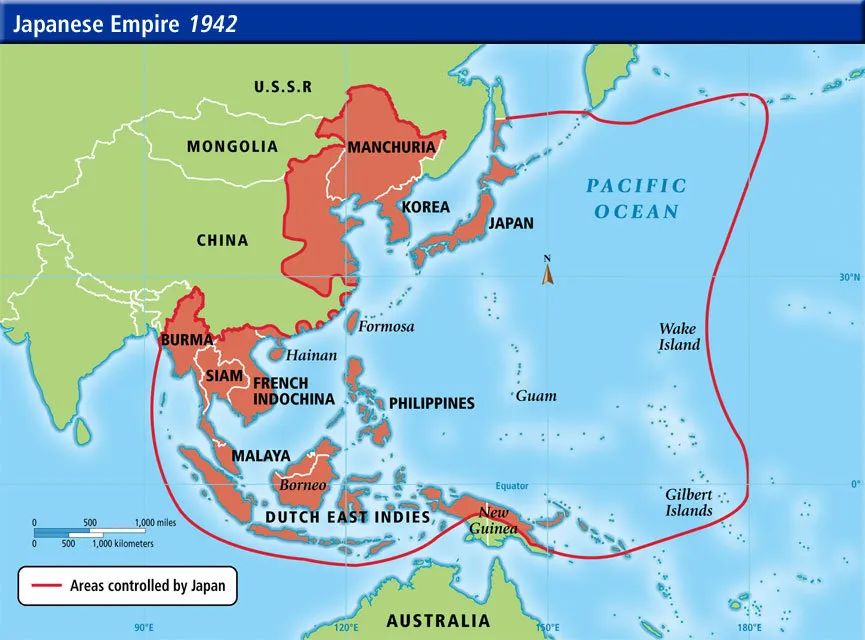

1942年日本帝国的版图

[1][2][4]柄谷行人ら『ポストコロニアルの思想とは何か』,『批評空間』1996.11,第7、9、12页。

[3]丹治爱編『批評理論』,講談社選書メチエ282,2003年,第163页。

[5]见小森陽一ら編『岩波講座·文学·B 』,岩波書店,2003年,第165-188页。

[6] 小谷牧野『ォエンタリズム概念の功過——西洋人が見た日本』,『比較文学研究』2005年第86号。

[7][8][19][20][21][22][23][24 ]小森陽一『ポストコロニアル』岩波書店,2001年,第VI、47、52、55、55、59、65、73页。

[9][10]小森陽一『日本語の近代』,岩波書店,2000年,第256-258页。

[11][12 ]小森陽一『天皇の玉音放送』,五月書房,2003年,第65、85页。

[13 ]董炳月《平成时代的小森阳一》,见陈多友译《天皇的玉音放送》,北京,生活·读书·新知三联书店,2004年,第296-297页。

[14][15][16 ]小森阳一《村上春树论—— 精读<海边的卡夫卡> 》,秦刚译,北京,新星出版社,2007年,第2、5、113页。

[17 ]竹村和子『ボスとフェミニズム』,作品社,2003年,第209页。

[18] 富山太佳夫『黑い思想家—— 「権利の章典」とポストコロニアリズム』,小森陽一ら主编『岩波講座 文学』别卷, 岩波書店,2004年。

[25 ]泊功《浅论日本汉学与对中国的东方学话语》,载《深圳大学学报》(人文社会科学版)2006年第5 期,第15-22页。

[26][27] 西原大辅『中岛敦「李陵」と南洋殖民地』,『比較文学研究』,東大比較文学研究会,2005 第86 号,第4-19页。

全文完

原载于《外国文学评论》2008年第2期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注