经典的重现与“理论” 的沉浮——从《批评的剖析》英文版在国内出版说起

编者按

加拿大学者诺思洛普·弗莱的《批评的剖析》一书1957年在北美出版,2000年在中国国内引进,这两次出版横跨的半个世纪正是现当代西方批评理论历经一轮周期性发展的关键时期。本文试图把这部批评经典放入更大的批评视域,通过不同时代对它的不同解读,从一个侧面解读二十世纪下半叶西方批评理论的发展与变化。

作者简介

朱刚,男,发表本文时为南京大学教授,文学博士。

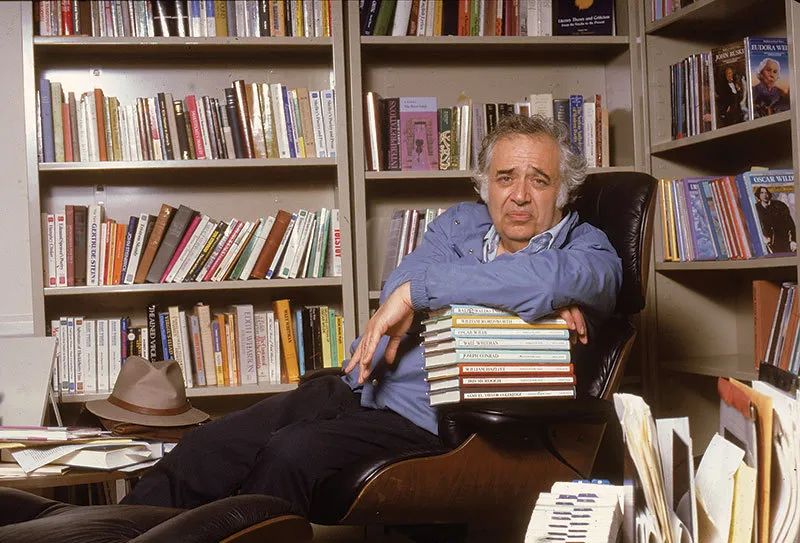

诺思洛普·弗莱

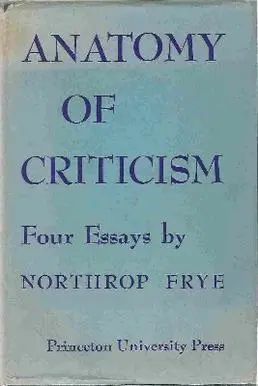

加拿大学者诺思洛普·弗莱的《批评的剖析》(Anatomy of Criticism)1957年由美国普林斯顿大学出版社出版后,在欧美批评界引起轰动。2007年,上海外语教育出版社引进出版了此书1971年英文简版的第15次印刷本(2000年版)。此书的初版和今日的引进时隔半个世纪,社会已经发生了巨大的变化。《批评的剖析》初版之际,北美还笼罩在“白色恐怖”之中;十年之后形势大变,“红色”浪潮裹卷西方知识界,风靡20年之久。[1] 此后的二十余年(二十世纪八十年代后期至今),西方思想界的“文化革命”余波尤在,但是保守回潮的反扑愈演愈烈。在这个大背景之下,无论是《批评的剖析》当年在美国的出版,还是半个世纪后在中国的再次发行,都不再是孤立的事件;它表明这部理论著作继续对社会产生着新的价值,出版与重印也因此带上了一定的文化意义:保守的五十年代是形式主义文评的鼎盛时期,那时的弗莱既是多伦多大学的文学教授,也是颇有影响的基督教新教牧师;《批评的剖析》既是对文学的形式分析,也是神学与文学的一次完美结合。而当《批评的剖析》在后结构主义思潮遭到诘难的2000年进行第15次印刷时,为其撰写前言的就是1994年因出版《西方正典:伟大的作家和不朽的作品》而震动欧美学界的哈罗德·布鲁姆。[2]

加拿大身处欧美夹缝,学术界能够引以为荣的世界级人文学者屈指可数,最有影响的是两位当代文化批评家:一位是曾提出“地球村” 概念的麦克卢恩(Marshall McLuhan),另一位就是把原型批评和结构主义相结合的弗莱。[3]《批评的剖析》是神话原型批评的巅峰之作,尽管不论是神话批评还是原型批评在弗莱之前都经历过相当的发展。英国人类学家弗雷泽在十九世纪末揭示,不同文化的神话传说和宗教典仪里经常出现相似甚至相同的意象或主题。他在其12卷代表作《金枝》(后出版经过浓缩的一卷本)中试图勾勒“人类意识从原始到文明的演进轨迹”。通过观察所谓的“金枝王国”(古代居住在内米湖畔的意大利人)的一种王位继承仪式(王位继承人从圣树上折下一根树枝,在搏杀中把老国王杀死,然后继承王位),弗雷泽把这种仪式和不同文化中常有的一种巫术联系起来,指出隐藏在这些仪式后面有一个共通的主题,即以植物的丰产象征生命繁殖。随着文明的演进,由人为中心的巫术逐渐被以神为中心的宗教所取代,并最终让位给以科学为中心的现代文明。虽然巫术一宗教一科学之间差别巨大,但三者有一个共同之处:都相信自然具有秩序和规律,都希望通过各自的实践接近和了解这种秩序和规律。

1976年版《金枝》封面

弗洛伊德在《作家创作和白日梦》中曾说过,神话是一个民族“幻想” 的残留物,只是形式上经历了变化。[4] 他的学生荣格在学术创述时间上处于弗雷泽和弗莱之间,由于这位瑞士心理学家在心理学层面上把神话和原型有机地结合在一起,因此常被当作神话原型批评的创始人。据荣格考证,“原型” 一词在古希腊哲人的著述中已经频繁出现,指的是“初始的构架”[5] ,后来用以指作品中反复出现的比较典型的文学现象(如主题、意象、叙事方式等)。弗雷泽则用之来解释多种文化里存在的某些类似的神话传说和宗教典仪,它们是原始人体验现实的手段。[6]

由此可见,弗雷泽、弗洛伊德和荣格都对弗莱产生过影响,但弗莱并不愿意别人对此产生过多的联想,也不喜欢别人叫他“荣格派批评家”,因为他坚持自己是“文学家”。虽然弗洛伊德最有影响的一些精神分析实例来自文艺作品,但他一再说明自己是文学艺术(尤其是文学形式)的门外汉。荣格可能接受了弗洛伊德的教训,特意说明心理学和文学的学科差异,坦言自己对文学知之不多,不便对文学审美问题说三道四,因此很少把集体无意原型理论应用于文学文本分析。不过,荣格也的确强调心理学和文学的相通之处:文学创作是人际间的科学,源自心理动机,文学形象归根到底是神话形象,是人类共有的最原始的遗产。[7] 但尽管如此,荣格仍然停留在文学的“外围”,神话原型批评提出的“文学在整体上到底做了什么” 这个命题的深入研究要等到五十年代弗莱的出现才真正开始。

弗洛伊德(前排左一)与荣格(前排右一)

弗莱的独特之处,就是既紧紧贴靠住文学,又不愿意过分拘泥在文本的字里行间。他一面把研究对象严格地限定在文学领域,尤其注重文学文本的细读,注重文学文本间的相互借用、喻指、变形,其直接理由是文学涉及的是人类集体,而不是自我个体(和弗洛伊德关注的个人心理拉开距离),而纯粹神话或心理学意义上的集体无意识和文学并没有直接的关系(有别于弗雷泽与荣格所说的由遗传产生的超主体心理体系)[8]; 一面他又对当时文学批评的状况颇有微辞,不满意新批评的细读法,主张和文字保持一定的距离,到文本之外寻求文学的普遍规律:“我们越往后退,就越会意识到作品的整体构架⋯⋯文学批评也是如此:我们常常不得不‘拉开’与作品的距离,才能观察到它的原型结构。” [9] 其实弗莱对新批评的许多观点颇为赞同(如坚持文学性,反经典的重现与“理论”的沉浮:从《批评的剖析》英文版在国内出版说起对所谓的“外部研究”等);他批评的对象实际上是当时所有的批评方法,理由是:1. 这些批评理论都没有独立的地位(他称之为“寄生性”,如依附于社会学、哲学、心理学、历史学等);2. 它们都缺乏一套宏观的观念框架;3. 它们都没有系统的科学理论支持。弗莱和二十世纪初俄苏形式主义和英美新批评的做法一样,试图给予文学批评以独立的地位,不愿意它和其他学科搅在一起,甚至沦为其他学科的工具。

无论是弗雷泽的神话研究还是荣格的原型研究,都基于“自然具有秩序和规律”这样一个理念,他们对仪式和传说进行形式分析,试图读出其中包含的结构规律。弗莱继承了这种思想。他认为当时的文学批评类似普及性讲座,依赖感官印象,侈谈价值高低,使批评流于肤浅。他主张文学批评不同于文学创作,后者主观随意性太大,没有公认的规律可循;而文学批评能言文学所不能言,表现的是文学规律,是关于文学的“科学”。[10] 和其他学科一样,文学研究必须要讲究科学性,而文学研究的科学性就是文学性加理论性。弗莱提倡在文学研究中使用“归纳法”,理由是:自然科学研究注重对现象的归纳和提炼,而“演绎法” 更适用于发散式的感官印象式批评。这里,弗莱和英美新批评之间似乎存在某种默契:维姆萨特和比尔兹利曾对印象式批评的“意图谬误”和“情感谬误”提出过著名的批评,燕卜荪的《含混七型》显然依据的也是归纳法,因此有人说《批评的剖析》出版的1957年“标志着新批评的顶峰”。[11]

1947/8年在北京讲学的燕卜荪(左一)

同样,弗莱依赖的“原型” 就是靠“归纳”获得的。这里的原型指的是

一种典型的再现意象,连接诗与诗的象征,使我们的文学体验得以完整。由于原型是一种交际象征,所以原型批评主要把文学当作一个社会事实,一种交际类型。通过研究规则和体裁,它力图使单首诗歌溶入诗的整体。[12] (黑体为本文作者所加)

这种注重细节,从“个案” 中寻找典型意象、逐步上升为一种“整体”概括、最终归纳出某种“普适”规则的做法,使我们想起近代科学先驱们倡导的方法。[13] 倡导逻辑性强的深层次客观分析,其宗旨就是要找出一种带普适性的观念框架;这种观念框架也足以显示文学批评是一门独立的科学。对弗莱来说,文学和神话最基本的相似之处就是结构原则的一致,即“循环性”,因为双方本质上表现的都是自然的循环。[14] 神话中的死而复生可以对应于大自然的草木枯荣,但是文学和神话不同,文学的循环性是隐在的,弗莱的任务就是揭示文学对应于神话的内在结构,使文学批评具有方法论原则和自然科学的连贯性。

在弗莱看来,文学的循环性体现为文学原型有规律的复现,体现在他竭力要创建的文学图式结构上。这个结构在《批评的剖析》中得到了详细的描述。如:对应于主人公的行动能力,作品可以具有五种基本模式:神话、传奇、高级模仿、低级模仿、讽刺;象征意义可以有五个层次:字面、形容、形式、神话、神谕;原型结构可以存在四种基本叙述程式:传奇、喜剧、悲剧、反讽或嘲弄,分别对应于自然界四季的春夏秋冬;文学样式在形式和节律上可以有四类:戏剧、史诗、叙事、诗歌。以上的各个模式/程式/层次/样式,又可以进一步分解出各自对应的一套变化规律。如四种基本叙述程式里包含五种意象世界:启示世界、魔幻世界、天真类比世界、自然与理性类比世界、经验类比世界;启示世界又包含五类原型意象:神明、人类、动物、植物、矿物。尽管以上的批评模式并不一定能够解释所有的文学创作,也不一定能涵盖人们主要的文学体验[15] ,但毋庸置疑,弗莱精心建构的这套体系给几千年的西方文学勾勒出一条新的、清晰的发展脉络。[16]

由此可见,弗莱在五十年代中期新批评仍然在北美文学界一统天下的背景下,提出了一套新的阅读批评方法,以一种独特的方式,跳出文本本身的束缚,把文本、世界、批评家联系到了一起。但是如果说他这么做是以“另一个界定完整的批评方法对(新批评)进行了全面的挑战”[17] ,则有些言过其实。弗莱对关系的依赖,对系统的追求,对整体的把握,显然更多地属于结构主义之列。至少弗莱赞同结构主义诗学的看法,认为神话/原型蕴含了叙事结构,是文学叙事的基本元素。尽管结构主义涉及到社会政治生活这个表层结构,但弗莱坚守的仍然是“文学自身”,探索着文学的“形式规律”,认为不应当用文学“之外” 的思想对文学进行价值判断。[18]

1957年版《批评的剖析》封面

二十世纪六十年代弗莱声誉鹊起,至七十年代初期达到顶峰,之后弗莱受到后结构主义的批评而迅速淡出批评界。在六十年代那个动荡的年代,弗莱刻意避免价值判断,显露出五十年代“温和恬静” 的唯美倾向。他所依赖的那个超稳定的“科学”结构在六十年代的社会动荡中产生不出足够的批判性,这可能是神话原型批评和读者反应批评一样,其势头并没能维持多久的主要原因。因此伊格尔顿批评弗莱的“形式主义” “比新批评有过之而无不及。新批评还承认文学在一定程度上对我们认知世界具有重要作用;弗莱则坚持文学是‘自足的词语结构’,与本身之外的世界毫无联系”。[19] 美国学者受新批评影响较深,注重文本“细读”,因此不论是“保守”的传统批评还是后来“激进”的解构主义,都指责弗莱太热衷建立庞大的体系,缺乏深入的论证,尤其是忽视文学语言,对修辞重视不够。在一定意义上,弗莱是五十年代保守政治的产物,自然难以应对六十年代开始的革命时代。

弗莱的确生不逢时,没有想到性别、身份和族裔,更没有意识到词语竟然还会有颠覆作用。《批评的剖析》出版不久,后结构主义思潮就成了批评界的主流。弗莱在默默履行“为学生们主持婚礼和葬礼” 的神职之外,仍然笔耕不辍,虽然其影响一直为当时浓厚的政治氛围所遮盖。用曾在多伦多大学“诺思洛普·弗莱研究中心” 任《诺思洛普·弗莱选集》主编的阿尔文·李博士的话说,弗莱自己在其后著述中,在他同期所做的读书“笔记”里,一直和德里达进行着一场对话,和他展开争论。德里达视语言为“牢房”,感兴趣的是语言的抽象性和人为性,是文学中展现的“空缺”。但弗莱无法接受这种“虚无” 主义。他认为语言是人类获取自由的手段和凭证,可以使人类避免成为自然与历史的受害者。“他非常了解人类历史,了解人类历史上曾经有过无数的战争、不公正和本世纪以来的相互残杀。他了解人类历史的这幅反讽图景,但他从不相信这就是人类的结局。他相信人性中向善的一面是主导”,因此主张文学要创造实实在在的“存在”,供人们培养想象,塑造文化,改善自然界中的种种不完美。[20] 但在当时后学思潮来势汹汹,传统文学批评几无招架之力,即使伊瑟尔这样的“批判”理论也难以抵挡后学的消解,弗莱的辩解当然更显得苍白。[21]

弗莱这种对生活的理解,对文学的热爱,对学术研究的追求,代表了他那个时代人文学者的普遍看法,难怪布鲁姆后来说,1947年弗莱的《威严的对称》出版时,正在康奈尔大学读大一的他立刻买来,读得如饥似渴,“直到这本书融化成我身体的一部分”[22]。五十年代弗莱的出现,是对当时一统北美文学界的新批评的一种挑战,而刚加盟耶鲁大学英语系的布鲁姆,也并不苟同英语系同事们独尊T. S. 艾略特的做法,犹如几年后康斯坦茨学派的青年教师们所做的那样,他把弗莱看作一位能够带来文学新风气的“圣人”。[23] 但是六十年代开始,传统的审美批评受到质疑,激进的政治批评愈演愈烈,不论是新批评还是弗莱,都成了现代主义的明日黄花:

它被反文化的潮流所淹没,这股潮流包括女性主义者,酷儿理论批评家,泛马克思主义者,符号学家,以及一些野心勃勃的福柯、拉康、德里达和其他巴黎预言家的信徒们。审美和其他价值认知当然还存在,但是被赶出了大学,在那里那些主张新的多元文化论的家伙对审美嗤之以鼻,把它看作殖民主义和父权制的面具。[24]

但是政治风水轮流转,八十年代,情况出现新的变化。里根一撒切尔一老布什当政以后,英美社会全面右转,九十年代已经是保守主义甚嚣尘上的时代。文学批评是时代政治的反映,反女性、反黑人、反多元文化的思潮又开始在媒体和学术界出现,“政治正确”成了抱怨的对象。这股“反文化”思潮来势凶猛,力图拆除后结构主义“政治正确的庙堂”,消除多元文化、文化研究、后殖民主义研究、族裔研究等“十字军运动”造成的“邪恶”影响。说这番话的正是为这一版《批评的剖析》撰写“前言”的哈罗德·布鲁姆。[25]

哈罗德·布鲁姆

布鲁姆的“前言”从保守主义立场对弗莱进行了重新解读。其实弗莱从来也没有离开过大学的殿堂。后结构主义和后现代主义的出现把弗莱推到了后台,但他的重要著作(尤其是《批评的剖析》)却早已成为西方批评的“正典”。[26] 所以尽管学术出版物出现了布鲁姆所谓的“马尔萨斯式的数量暴涨”,急需一场“诺亚方舟”式的大清扫,《批评的剖析》却是经受了时间考验的学术精品。布鲁姆崇尚学术精英,对多元文化消除等级的做法不屑一顾,对相对主义导致的权威消失大加讨伐。在他的眼里,正是像弗莱这样的一批文化精英,才撑起西方文明的大厦。这不禁使人想起和荣格同时代的英国著名批评家李维斯在《大众文明与少数文化》中说的一段话:

在任何历史时期,文学艺术鉴赏取决于极小部分人。他们虽然人数极少,却能量巨大,能够凭借真正的个人反应做出第一手判断。犹如纸币一样,其价值取决于占比例很少的含金量,这一点是人们的共识。语言就在他们的维护之下,高尚的生活就取决于他们不断变化的词汇,缺少它就无法区别良莠。我说的“文化” 就是指这种对语言的使用。[27]

十九世纪六十年代,阿诺德在《文化与无政府状态》中就竭力宣扬传统经典,以维护贵族“高尚的生活”,抵制迅速蔓延的“市侩文化”。一百年后伯明翰大学“当代文化研究中心”反其道而行之,当代文化研究看似轰轰烈烈,但这样的研究“含金量”极少,鲜有值得传承的价值可言。布鲁姆又在气愤之余想到了弗莱:

文学批评要生存发展,就必须离开大学,在那里“文化研究” 这个野兽小人得志,一时还赶不走。[28] 学术界现在剖析的是维多利亚时代妇女内衣中隐藏的小秘密⋯⋯ 批评性阅读是一门学问,教人如何阅读,为何阅读,这盏闪烁的孤灯,爱默生谈起过,华莱士·斯蒂文斯称颂过;那些生活于大学之外的社会中、闭门研修的学者,才能领授这门学问。翻阅弗莱的著作,他们能在其中获取丰富的教诲和实例,使他们在孤寂中获得慰藉。[29]

布鲁姆对“大学”的不信任源自他对后现代批评理论的不满,对后结构主义在大学的体制化感到痛心疾首,但是他主张的“出走”亦非心甘情愿;这和当年赛义德主张批评家做“业余” 知识分子并不一样,因为大学是产生价值的净土,传承文明的场所,传播正典的圣殿(uni—versity),一旦拱手相让,任其成为“多元杂烩” (multi—ver-sity)甚或“传媒鼓噪” (media—versity)(布鲁姆语)之地,阿诺德和李维斯所担心的局面就会出现。1989年东欧苏联发生巨变时,另一位布卢姆(芝加哥大学政治学教授)出版了《美国思想的封闭》(The Closing of the American Mind)。该书出版后立即引起轰动,位居畅销书榜首达一年之久。共计销售了一百多万册。[30] 书的副标题是“高等教育如何丢弃了民主、枯竭了当下学生的思想”,书中批评六十年代以来美国高校忙于附和民主潮流,开始批判种族主义、性别歧视、精英文化,结果反而“丢弃了教育的真正目的,即对道德真理和美好生活的追求”。书中提到,1988年初,斯坦福大学的学生在美国民权领袖杰西·杰克逊带领下举行集会,抗议以经典阅读为主的“西方文明”课程,校方迫于压力随即答应以女性和少数裔作家的作品取而代之。文章还说加州大学伯克利分校语言哲学家约翰·塞尔感叹曾在六十年代被作思想解放工具的从柏拉图到马克思的西方文化经典,到头来竞变成了压迫者:“曾几何时,这些文本的作用就是揭露和批判,但是现在我们却被告知,这些文本本身成了被揭露批判的对象。”

斯坦福大学的学生在美国民权领袖杰西·杰克逊带领下举行集会

但是在一百多年后的今天,问题已经不仅仅是阿诺德和李维斯所担心的经典和文化传承,而是事关人文学科生死存亡的现实。在自然科学与社会科学的双重挤压下,人文学科在师资力量、招生数量、科研经费等方面办学空间日见狭窄;在人文学者急需向其他学科“解释我们的宗旨”、证明自己的重要性时,却发现羞于再提“核心课程”,因为在后结构思潮的冲击下,已经没有什么课程可以公认为“核心” 了,而教育部长玛格丽特·斯拜林斯主持下撰写的美国高等教育2006年度报告对人文学科只字未提[31], 这让一直以来把人文科学作为美国民主“最基本要素” 的人文学者感到威风扫地,脸面全无。文学批评是神圣的职业,研究的对象是文学天才;在“二流”文学批评泛滥、批评“天才”难觅的今天,《批评的剖析》的重现既令布鲁姆感到难过,也让他感到欣慰:“所有这一切都会过去(这自然需要一些时日),批评将回到对文学天才的研究上⋯⋯在2000年这个批评的荒蛮时代,《批评的剖析》还不会起到多大作用;但是除此之外还有什么能发挥作用?”[32]

布鲁姆的这种担心和欣慰是对二十一世纪初美国批评理论界现状的一个反映。布鲁姆对弗莱乃至整个西方传统的解读无疑存在很大的偏颇,但他至少保持了自己一贯的批评风格,既博览百家、熟读经典,也注意保持批评距离,这一点值得我们借鉴。在《批评的剖析》出版半个世纪后进人中国的今天,布鲁姆的解读有助于促使我们从自己的实际出发,站在自己的立场上,对世纪之交的西方批评理论现状做出更加客观的评判、对我们的“理论热”进行更为深刻的反思,避免成为他所批评的那种“我们学术界中经典的重现与“理论” 的沉浮:从《批评的剖析》英文版在国内出版说起与法国理论家们认同而实际上忘了自己生活和执教于哪个国家的人”。[33]

[1] 二十世纪西方知识界的左翼运动有两次高潮。一次是二三十年代资本主义经济大萧条和两次世界大战期间,一次是冷战和麦卡锡主义导致的思想禁锢之后。

[2]《时代周刊) 曾称《西方正典)是替欧洲白人男性作家正名。见 Paul Gray,“Hurrah for Dead White Males”, in Time,Oct. 1994,No. 41。

[3]《诺顿理论与批评》主编李奇曾说,美国批评理论刊物《文类:话语与文化形式》2000年出了一期特刊,邀请一批知名批评理论家撰文,主题是“如果你被流放到一座荒岛,身边只能有一本当代批评理论著作相伴,你会选择哪一本,理由是什么”。李奇提及的十来部“荒岛书目” 中,就包含弗莱的《批评的剖析》。(Vincent B. Leitch, Theory Matters, New York and London:Routledge, 2003, pp. 18-21)

[4] Sigmund Freud, Creative Writers and Day-Dreaming, in Dafid Lodge ed., 20th Century Literary Criticism, London: Longman Group Ltd., 1972,p. 41.

[5] Carl Gustav Jung, Memories, Dreams, Reflections, New York:Vintage Books,1965,pp. 642-643.

[6] James G. Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion,London: Macmillan and Co.Ltd., 1954, p. 645.

[7] Carl Gustav Jung, “On the Relation of Analytical Psychology to Poetry.” in The Collected of C. G. Juug,vo1. xx,R. Hull trans., New York: Routledge & Kegan Paul, 1959, pp. 65-81.

[8][10] Northrop Frye, Anatomy of Criticism, Princeton, New Jersey:Princeton UP, 1957, pp. 112-113, pp. 112-113, pp. 4-12.

[9][17][19] 见Vincent Leitch ed., The Norton Anthology of Theory and Criticism, New York&London: W. W. Norton&Company, 2001, p. 1442,p. 142,p. 1444.

[11][12 ] 林赛·沃特斯《美学权威主义批判》,昂智慧译,北京大学出版社,2000,第103、99页。

[13] 实际上,科学方法首先诉诸的就是“归纳” 法,这在文艺复兴时期的科学革命中表现的十分明显,如培根在《新工具》中提倡的就是以仔细观察、具体实验、小心求证为特征的归纳法,反对他称之为谬见的“旧工具”,即中世纪经院哲学依赖的演绎法。

[14] Northrop Frye, “Myth, Fiction, and Displacement”, in Lionel Trilling ed., Literary Criticism, An Introductory Reader, New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970, pp. 584-586.

[15] 如非洲人没有类似的四季变化概念,很难体会“落叶悲秋” 和“死而复生” 等概念,尽管从根本上说弗莱谈的不是外界的自然,而是人类投射于自然的一种想象。见刘雪岚,朱刚《诺思洛普·弗莱的文化遗产——访加拿大“弗莱研究中心”》,载《外国文学动态》1999年第2期,第27页。

[16] 但是欧美学术界迄今并没有认真考虑这条西方文学的发展脉络出自一位“加拿大”学者,没有把弗莱与50年代加拿大语境联系到一起(其时加拿大正在增强国家实力,建立民族文化,树立民族身份,迅速以“中间力量” 的形象登上国际舞台)。也没有把《批评的剖析》看成加拿大学者“力图把加拿大文学开辟成正式的学术研究领域,以改变英美文学一统天下的局面” 的成就。这也是“后理论” 时代的反思之一:我们对批评理论的研究严重脱离社会与历史境况。见Peter C.Herman ed., Historicizing Theory, Al-bany: State University of New York Press, 2003,pp.1-3;刘雪岚,朱刚《诺思洛普·弗莱的文化遗产——访加拿大“弗莱研究中心”》,第29页。

[18]《批评的剖析》在时间上略早于60年代成为显学的结构主义诗学,同属于受到结构主义语言学影响的学术群体。伊格尔顿曾说。冷战时期的西方社会充满令人窒息和恐惧的各种规范与准则,结构主义的出现正是为了要读出其深层的“社会意义”,尽管这么做可能会使表层的行为看上去不再那么“自然” (Terry Eagleton, After Theory, New York: Basic Boks,2003,p. 38,p. 53)。

[20] 刘雪岚,朱刚《诺思洛普·弗莱的文化遗产—— 访加拿大“弗莱研究中心”》,第28-29页。

[21] 伊瑟尔的现象学批评(如“隐含的读者”、“文本的召唤结构”等概念)建立在确定性/不定性二元对立之上,文本是确定性的基础;费希则从后结构主义角度对确定性这个“中心” 进行了无情的颠覆,可谓击中伊瑟尔的要害,而伊瑟尔对此的回答则“环顾左右而言他”,在论战中明显处于守势(见Stanley E. Fish, “Why No One’s Afraid of Wolfgang Iser”, in Di—acrtics, Vo1. 2. 1981;and Wolfgang Iser, “Talking like Whales— A Reply to Stanley Fish” ibid. vo1. 11. 1981).

[22][24] [32] Harold Blom,“Forward, Northrop Frye in Retrospect” for Northrop Frye, Anatomy of Criticism, Princeton, New Jersey: Princeton UP,2000,p. vii,p. iii,p. viii.

[23] 十年之后的60年代中叶,当象牙塔里自娱自乐和说教式的文学阅读变得越来越不合时宜、文艺批评濒临“死亡”之时(Wolfgang lser,“Reader Response Criticism in Perspective,” in Changes and Challenges:The Role ofthe Future Universlty,Seoul: Hanyang UP, 1990, p. 5),康斯坦茨大学几位年轻教师和学生“揭竿而起”,其标志就是姚斯1967年的教授任职演说《什么是并且为什么要学习文学史?》和伊瑟尔的就职演说,这两次演讲引起批评界轰动,成为康斯坦茨学派的成立宣言。姚斯演说的标题有意模仿德国诗人席勒在任耶拿大学历史学教授时的就职演讲《什么是并且为什么要学习世界史?》。席勒的演讲发表于1789年法国大革命前夕,引起轰动,可见姚斯也在有意唤起听众的这个“期待视野”。这也使人想起俄苏形式主义起始时的1913年12月,彼得堡大学语文系一年级学生什克洛夫斯基在一次学术讨论会上所作的报告(《未来派在语言史上的地位》),两个月后《词语的复活》出版,标志着俄苏形式主义的诞生(周启超:《理念上的“对接” 与视界上的“超越”》,载《外国文学评论》2005年第4期,第29页)。

[25] 哈罗德·布卢姆“中文版绪言”,《西方正典》,江宁康译,南京:译林出版社,2005,第1—3页。

[26] 对美国大学的文学博士来说,他们“必须从《批评的解剖》学起,因为它是研究文学的基础” (刘雪岚,朱刚《诺思洛普·弗莱的文化遗产——访加拿大“弗莱研究中心”》,第26页)。

[27] Raymond Williams,Culture and Society 1780—1950,New York:Columbia UP, 1958, pp. 253-254. 以李维斯伉俪为首的一批文人继承了阿诺德的文化精英主义,主张以高雅文化的审美情趣教育熏陶社会大众,以框正市井文化的不良影响,其《细察》杂志一直出版到弗莱生活的年代。

[28] 事实是文化研究已经被逐出了校园:文化研究的标志性组织——1964年成立的伯明翰大学“当代文化研究中心”2002年被校方关闭,保留下来的岗位只有3.5个,14位教师需要自己联系转到别的系科。就学科声望来说,“中心”的社会学研究一直在英国名列前茅,社会学和文化研究两个本科方向的录取比例最低也有1:10,但是却被校方以学科“优化组合”的名义予以“重组”,并且得到教师工会的认可。

[29] Harold Bloom,“Forward, Northrop Frye in Retrospect.” p. xi. 布鲁姆对经典始终怀有崇敬之情,经典阅读对他犹如朝圣之旅(见Paul Gray,“Hurrah for Dead White Males”),这种宗教似的体验或许更容易使他与有宗教背景的弗莱产生共鸣,而早年形式主义者(如圣公会教徒艾略特)对文学怀有宗教似的情感也加深了弗莱与形式主义的联系(《批评的剖析》“成功地利用了宗教冲动,这一冲动曾经激励了许多在艾略特之后走上文坛的作家和学者们”,见林赛·沃特斯《美学权威主义批判》,第103—106页)。

[30] 同样位居畅销书榜首的还有知名阐释学家E.D.赫希的《对文化的掌握》 (Cultural Literacy,1987),批评当今的所谓“进步” 文化反而剥夺了美国人最“基本” 的文化知识。此处涉及的内容和引文见Raehel Donadio,“Revisiting the Canon Wars,” in New York Times Sunday Book Review,September16,2007.

[31] 斯拜林斯曾对现行的考试制度大加责难,认为这个制度压制了男生的创造力,并且对美国社会的后续发展造成了极大的危害,提出不论男孩女孩“一个也不能少”(“No Child Left Behind”)。而以标准化考试为代表的这个考试制度鼓励循规蹈矩和死记硬背,追求升学率和考试成绩,其罪魁祸首竟然追溯到女性主义,说后者把女孩的行为方式变成了男孩的行为准则,把相当一部分男孩变成了“有缺陷的女孩”。见Peg Tyre,“The Trouble With Boys”, in Newsweek,Jan. 30, 2006.

[33] 哈罗德·布鲁姆《西方正典》,第410页。

全文完

原载于《外国文学评论》2008年第3期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注