奈保尔的印度书写在印度的反响

编者按

奈保尔的“印度三部曲”涉及到关于印度文明的认识和对甘地的评价,还反映了奈保尔关于自己文化身份认同的探索过程。印度学者对奈保尔的印度书写诸方面给予了全面回应和评价,其中既有民族主义心态中感情用事的批判贬斥,也有比较客观到位的分析和评价。他们还对奈保尔与吉卜林、福斯特、康拉德、拉什迪等作家进行了比较研究。印度学者的观点可以视为中国与西方学术界以外关于奈保尔研究的重要的第三视角。

作者简介

尹锡南,文学博士,发表本文时为四川大学南亚研究所副教授。

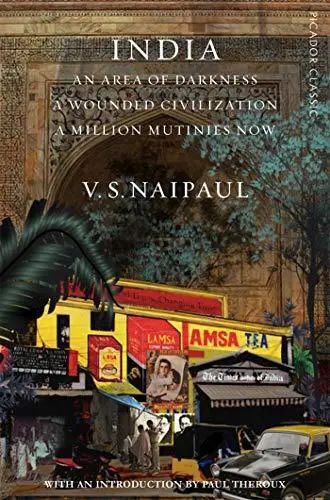

印裔英国作家奈保尔曾经三次去印度寻根,并出版了“印度三部曲”,即《黑暗地带》(下简称《黑暗》)、《印度:受伤的文明》(下简称《文明》)和《印度:百万叛变的今天》(下简称《百万》)。作为本土学者的印度学者对奈保尔关于印度文明历史和现状的思考、关于甘地的评价、关于文化身份探索等问题进行了研究。本文以笔者留印期间收集的资料和对部分印度学者的访谈为基础,尝试评介印度学界的研究成果,以期展现中国和西方学界以外的关于奈保尔研究的第三视角。

关于奈保尔的印度文明观察

奈保尔曾经说过:“我从我的过去而来,我就得写我所来之地的历史——写被忘弃的人民。我必须写印度。”[1] 作为海外游子的奈保尔,带着童年之梦前来寻根,他期望看到一个美好的印度形象,但他的“西方之眼”却使他更多地看到了印度社会种种愚昧落后的东西,更令他惊讶痛苦的是,印度人对此视而不见。奈保尔的西方式批判思维和方法使他在面对印度的落后现实时,采取了直言不讳的辛辣讥讽姿态,这使部分印度学者十分愤怒。

孟买街头

奈保尔发现,印度人喜欢光天化日众目睽睽之下随处大解。北方邦一位英俊小伙竟然将大便作了一番诗意十足的借题发挥:“在他心目中,人世间最美好、最具诗情画意的活动,莫过于黎明时分迎着朝阳蹲在河岸上。”[2] 在新德里国际机场的厕所里,情况同样糟糕不堪。而这一切就发生在甘地号召向西方学习公共卫生几十年后的二十世纪六十年代。印度学者对于奈保尔关于印度卫生习惯的负面描写反应激烈。早在1965年即《黑暗地带》出版第二年,迈索尔大学的纳拉辛哈教授便在一篇文章中进行反驳:“奈保尔对印度人的大便谈得太多了”在纳拉辛哈看来,某些印度人随地大便实际上是印度农业社会向城市化社会转轨期发生的正常现象,越来越多的无地者涌进城市,而相应设施供不应求。纳拉辛哈认为:“奈保尔先生应该学会接受这些明显的事实,然而他却指责印度人对这些熟视无睹。”[3] 纳拉辛哈的早期论断对后来印度学者的影响甚大,如旁遮普大学的D.S.麦尼教授认为,使《黑暗》得以出名的是奈保尔对印度人随地大便的“发现”。他不无尖刻地说:“奈保尔对于这一问题太过痴迷,使人纳闷他是否真的也患便秘。”[4] 从印度学者的反应来看,奈保尔的描写的确触动了他们敏感的神经。奈保尔以人类学家田野调查的方式进行创作,将印度的负面放大,展示给他心目中的西方读者,自然会招致部分印度学者的批判。如C.查特吉则怀疑,奈保尔对于印度的负面描写是否“给白人提供了一本真实可信的通往印度的指南?”[5]

奈保尔曾说过:“印度的衰败荒凉使访问者震惊。”[6] 这指的是印度的贫困问题。直至今日,印度处于极度贫困状态的人口仍达三亿多人,相当于1947年印度独立时的人口总数。贫困问题是印度现代化道路上的最大障碍之一,有时还会导致严重的政治危机。作为一个时刻关注包括自己在内的人类生存状态的作家,奈保尔对印度突出的贫困问题自然不会疏忽。他在《黑暗》中说:“印度是全世界最贫困的国家。”[7] 在《文明》中他说,印度的贫困“比任何机器都更加毁灭人性”。[8] 在第三次印度之行中,奈保尔清醒地观察到:“警钟已敲响,数百万人行动起来。不管是城市还是农村,人们要求土地的愿望异常急迫。”[9]

印度城市贫民窟中的居民

印度学者约西认为,使奈保尔感到恐惧的印度贫困其实是英国殖民统治的恶果。他引用尼赫鲁的话进行说明:“曾经长期处于英国统治下的印度那些地方,今天仍是最贫穷的地方。”[10] 面对奈保尔对于印度贫困问题的描述,印度北古吉拉特大学英语系的巴特尔博士质问道:“奈保尔想展示什么蔑视还是痛苦很明显,这是一种轻蔑而非痛心。如果他对印度有同情心的话,他绝不会写出那些东西来。”虽然,奈保尔是“通过西方眼光来评判印度”。[11] 奈保尔关于印度贫困问题的言论没有得到这些印度学者的认同,这似乎与他的“局外人”叙述风格有关。印度学者潘卡加米什拉则分析了奈保尔的心理动因:“奈保尔在印度瞥见的贫穷惨淡引发了他在童年时就熟悉的恐惧感。对于印度现实的痛苦和愤怒左右着他的《黑暗地带》的创作。”[12]

上述部分学者对奈保尔的激烈回应反映了一些印度人的矛盾和尴尬心理。印度舆论界和政界对于卫生和贫困问题并非守口如瓶。但是,当奈保尔等人对这些问题进行文学书写并公之于世时,强烈的民族自尊使他们多数人下意识地采取守势。笔者曾经在古吉拉特的沙达尔巴特尔大学与该校英语系几位教授对奈保尔的上述描写进行讨论,他们几乎异口同声地赞成驳斥的观点,认为奈保尔的描写是对印度的不敬,但事后,其中一位年过六旬的老教授在单独场合又对我说,奈保尔写得很客观,写的是事实。无独有偶,1983年,印裔移民作家维克拉姆赛特在他的中国游记中几次提到奈保尔。他说:“我断断续续地阅读奈保尔的书,过几分钟又放下来缓和一下头痛。我对他关于印度的话不禁感到恼火,但它比一百本更冷静却更少有洞见的书要好些。这是一本复杂而发人深思的书,它迫使我要么同意、要么与之论争。”[13] 而在8月14日的日记中,赛特记录了这样一句话:“明天是印度独立日。阅读奈保尔使我产生悲哀和严肃的想法。我思索着过去30年间中印两国都为自己的人民做了些什么。”[14] 1997年,另一位印裔移民作家拉什迪也说,许多印度评论家在奈保尔关于印度辛辣尖刻的言辞间挑刺,但有些评论家也承认,奈保尔抨击了印度应该受到抨击的东西。一位南印度小说家告诉拉什迪说:“当我访问西方时,我反对奈保尔。但回到印度时,我常常是赞成奈保尔。”[15]

因此,从这一逻辑出发,上述学者的激烈和愤怒也就大体上可以理解了。他们还刻意回避了奈保尔在印度贫困问题上的态度变化。如奈保尔在1990年时写道:“在这里(印度),农业革命已有成果;粮食供应的增加显示了这个事实。几十万、甚至几百万人在印度全国为这一目标而努力,他们以最有效的方式工作了40年。”[16] 这说明奈保尔开始肯定印度的成就,他对印度的反贫困运动是有信心的。

由于受到西方线性进步历史发展观的影响,奈保尔不自觉地以心中既有的模式来观察和评价印度。奈保尔发现,印度人有一种向后看的天性,他们喜好从往昔打捞今日所需的东西。在他看来,印度文化的内敛性和印度人缺乏历史意识影响了人们正视历史和现实。在论述印度人向后看的心理时,奈保尔提到印度英语作家R.K.纳拉扬的小说《糖果小贩》(The Vendor of Sweets,1971)中的主人公贾干:“贾干的溃退是印度教最后的溃退,因为它是从一个我们知道已最终瓦解的世界开始溃退的……这是文明的死亡,是印度教最后的倾塌。”[17] 奈保尔所谓印度乃“受伤的文明”,其实应该准确地表述为印度教是“受伤的宗教”,“文明的死亡”几乎等于“印度教的死亡”。奈保尔在《文明》中写道:“印度的危机并非政治性的……这是属于文明日渐衰朽的一种危机,摆脱它的唯一希望寄托在这种文明加速加倍的衰朽之上。”[18]

奈保尔的“印度三部曲”

对此约西认为,奈保尔还未具备深刻的洞察力和丰富的知识来就印度文明和印度教进行权威评判。但他同时又承认,奈保尔对印度的某些批评是诚实的印度人不会拒绝的。他说:“奈保尔的独特观察有着惊人的穿透力。他真正把握住了普通印度人内省的一面,也感受到了人们由于种姓、种族和语言群体意识而造就的狭隘忠诚。”[19] 约西对于奈保尔的判断基本上是公正的。奈保尔虽有警醒印度人的用意,但他把印度文明的希望寄托在其尽快的衰朽之上,则是典型的书生意气。不过,联系到某些印度教领导人曾以“印度教特性”和“印度教认同”为强国之本,也不难明白,奈保尔的警示还是有其独特价值的。毕竟,“印度教认同”等印度教原教旨主义思想“鼓励了印度教当中出现的向后看的顽固保守状况……不利于提升印度文化的国际影响力。”[20]

印裔美国后殖民理论家霍米·巴巴说过:“模仿是一种双重发声的符号,一套复杂的改革、管理与规训战略……对于殖民话语权威之模仿的结果是复杂而又激动人心的。”[21] 奈保尔包含着“模仿说”的叙述值得一提。奈保尔认为:“在全世界各色各样的人种中,印度人最具模仿天赋。”[22] 在他看来,模仿使印度的创造力衰竭。印度在模仿西方的道路上行走,但丢失了自己活着的传统。对此,印度学者纳拉辛哈的评价是:奈保尔的“模仿说”“使印度人怀疑他在进行一种蛊惑人心的宣传”。[23] 奈保尔此处的论述的确存在一些问题。众所周知,印度文明具有很强的包孕和吸纳异文化的能力。在历史上,几乎所有的外族统治者都无法从文化上完全征服印度。当代印度也在继承传统的基础上不断推陈出新,如一些当代印度学者创造性地将梵语诗学理论运用于西方文学批评中便是一例。[24] 这一梵语批评路数开了东方诗学批评实践的历史先例,也是清除英国殖民时期在印度人文化心理中种下的某些“模仿”种子。奈保尔看到的是英国人留给印度人的殖民遗产,联系到模仿给印度带来的有利一面,奈保尔的“模仿说”才具有可信度:“印度人对于自己文明成就的认识,本质上也是十九世纪欧洲知识分子启蒙之结果。单靠自己,印度不能重新发现或评价自己的历史。”[25] 奈保尔在这里无意中指出了英国殖民之于印度的“建设性”一面,这也是印度人主动“模仿”欧洲的结果。“西方在对东方进行殖民和半殖民统治的同时,东方也在借助于西方使自己逐步现代化,它采取的主要策略便是模仿西方。”[26] 印度人在对英国人的战略性“模仿”中获得了实利,也借机发出了印度声音。这可从积极意义上视为对模仿的反讽和变异。

随着奈保尔一次次地体验着印度文明,他的观点也在不断地修正。对照《黑暗》和《文明》,可以看出,奈保尔在《百万》中对曾经被他视为“黑暗地带”和“受伤”的印度文明之复苏和崛起有了新的信心。奈保尔对印度文明认识的方式也在改变,由外部视角转入了内部视角。这更有助于反映印度文明的本貌。约西说:“人们开始听到奈保尔以欣赏的语调谈论具有印度特色的东西,而不再说印度一无所有。”[27] 他还对奈保尔的《百万》持赞赏态度。这说明,印度部分评论家也开始以理解的姿态接纳奈保尔后期的印度书写。

英国东印度公司办公大楼

关于奈保尔的甘地论述

甘地是印度独立运动的领袖,是现代印度的象征。奈保尔对甘地的有关论述以《黑暗》和《文明》为最集中。他对甘地的社会实践、宗教思想、民族主义意识等各个方面都有论述,而论述的基调是贬斥,这自然引起了印度评论家的重视。

印度人是世界上最漠视现实的民族,远离现实的人们需要“象征”,在象征氛围中,可以退避和集体盲目。对甘地而言,未来印度美好和平的保证就在于杜绝现代文明,重建以精神为基础的社会。文化灵魂已经“西化”的奈保尔对此不敢苟同。他将甘地的有关活动与印度文化的“象征性”联系了起来。[28] 当然,甘地对印度教教义和仪式所作的解释也说明,他与带着西方之眼的奈保尔的思想冲突在所难免。例如,甘地把偶像崇拜解释为对“人性的推崇”,“祈祷就是呼唤人性,就是一种向内自我纯化的号令”,他把保护母牛视为对动物的爱护,认为它象征着“普遍的爱的实现”。[29] 诸如此类的言论说明了他与奈保尔之间的思想距离。问题的复杂性在于,奈保尔将甘地的一切活动皆与印度的“象征性”联系在一起。他说:“象征性的行动是一种诅咒,给印度带来无穷的祸害。然而身为印度人,甘地不得不跟象征打交道。”[30]

在奈保尔看来,甘地亲手操作的纺车被吸纳进“庞大的印度象征体系”中,很快丧失其应有的价值。“甘地式纺轮已不再是无产者的求生工具,或是劳动和团结穷人的象征,而是一种神圣的工具,一种思想的支撑或是一种令人心潮平静的瑜伽式方法,是达到精神虚无的支撑。”[31]对于1930年甘地领导的“食盐进军”(Salt March),奈保尔的评价是:“长途跋涉(指“食盐进军”)的想法来自于甘地,但是却基于一种误解。甘地的行走或长征纯粹是象征性的;它们是一种姿态、一个展示而已。”[32] 针对奈保尔的解构姿态,巴特尔指出:“没有任何个人或组织,任何党派或学会会赞成奈保尔的观点,即食盐进军是没有任何严肃意义的象征之举……我们不能像奈保尔那样将食盐进军视为一个象征符号。它的确是对印度民族主义的一大贡献。要是甘地不将印度视为一个民族,这一成就根本不可能实现。”[33] 奈保尔的评价与他关于印度文明的所谓“象征性”特点的思维有关,他消解了甘地纺车与非暴力思想所负载的沉重历史和印度民族独立运动的光荣篇章。只要带着尊重历史的心态还原历史,就不难发现,奈保尔在哪里偏离了历史的航道,又在哪里触了历史的暗礁。

甘地领导的食盐进军

奈保尔在《文明》中暗示甘地的洞察力有缺陷,并从甘地的《自传》中寻章摘句,批评他没有反映出伦敦的新颖性。巴特尔认为这一推断是“无稽之谈”。其时其地,甘地正在经受一种西方世界的“文化冲击”,这使他只能加强内省。出发前当着母亲的面发誓在国外“不沾酒、不吃肉、不近色”,这也限制了甘地的视野。巴特尔说:“认真思索奈保尔判断甘地洞察力有缺陷的论据时,我们发现,奈保尔的概括是太过草率了。”[34]

在奈保尔眼中,甘地的又一个“洞察力缺陷”是甘地等人信奉的“罗摩之治”(Ramraj)。他认为,甘地等人“罗摩之治”的实质是“完全回归自身的印度,净化了的印度”。[35]

甘地的空中楼阁式理想社会是一个完全非暴力的社会,它以农村而非城市为基础,由自由联盟的村社组成,每个村社都是一个自足、自给的安居乐业的共和国。[36] 这种强烈的复古乌托邦与尼赫鲁的主张形成鲜明对比。它遭到经受西方民主政治气息熏陶的奈保尔之贬斥,应在情理之中。不过,奈保尔没有注意到甘地社会思想的变化。甘地在后来逐步改变了自己的一些观点。他对于组成现代文明的一些重要因素如城市、科学技术、工业机器和议会民主制度等都有了不同程度的认同感。

或许囿于自己的宗教文化身份,印度学者在评述奈保尔时会有所保留。巴特尔在他的论著中提到了“罗摩之治”,并大段引用奈保尔的相关论述,但他对于奈保尔“罗摩之治”的评价却一反常态地未做出任何实质性反应,这应该与巴特尔(其名字便指印度教种姓中一个亚种姓)本身的印度教徒身份有关。倘若我们联系近十多年来印度国内的“印度教特性政治”运动和发生在1992年以推倒清真寺、重建罗摩庙为目的的“阿约迪亚事件”来观察,“罗摩之治”应该是很值得评说一番的。[37] 巴特尔在此虚晃一枪,只说“罗摩之治”与《罗摩衍那》中的罗摩被流放后又恢复王位有关,余者按下不提。这不能不说是一个遗憾。

罗摩之治

带着“西方之眼”的奈保尔似乎发现了甘地的又一种“洞察力缺陷”,即只有宗教意识而缺乏明确的民族(种族)意识。他认为,甘地从来没有领会真正的民族意识,他的民族意识一直是一种宗教意识。为此,奈保尔还特意引用托尔斯泰的话,甘地的“印度教民族主义玷污了一切”。[38] 按照奈保尔的逻辑,作为种族领导,甘地失败了,因为他只有印度教民族主义意识,而非作为一个整体的印度民族意识。“印度缺少意识形态,这是甘地和印度的双重失败。印度人民没有国家观念。”[39] 巴特尔认为奈保尔是错误的,因为:“如果不是甘地,谁又赋予印度人以国家观念奈保尔没有意识到,他忽视了甘地的伟大业绩,从而扭曲了自己的视线。”[40] 巴特尔以还原历史的方式进行反驳。一是甘地曾经撰文驳斥《纳塔尔广告报》对印度人的攻击,他在替印度人辩护的过程中,已经清楚地显示了一种坚定的民族意识。再如,甘地在《印度自治》中自豪地将印度人作为一个种族来对待:“所有的印度人迫不及待地想获得自治,但他们确实还不明白自治的含义所在。”[41] 这样看来,甘地的确具有明晰的眼光和深厚的民族意识。这反映了奈保尔对甘地乃至对印度民族独立运动历史的了解不够深入。事实上,在印度现代历史发展中,甘地提倡民族语言,把发展民族语言作为争取民族自决的一个重要条件。他说:“任何一种自治的方案,如果我们不尊重先辈所说的语言的话,都不能使我们成为自治的民族。”[42] 这些话表明,甘地已经具有鲜明的民族意识。奈保尔的论断引起印度学者的不满是必然的。

奈保尔还对甘地的宗教实践进行评说。巴特尔指斥道:“这已经超出了他的理解范围和能力。这一纯粹的印度观念对他而言太过复杂了。”[43] 潘沃尔认为:“奈保尔没有能力理解甘地的实验、发现、誓言和他欲在外部和内部世界建立联系的努力,这表明了奈保尔眼光的局限性,而这又起源于他所受的殖民教育。”[44] 这两位学者的观点有正确的一面,但奈保尔对甘地也不是绝对的无知,如他说过:“甘地是被伦敦、法律学习、在南非的20年、托尔斯泰、罗斯金和《薄伽梵歌》共同塑造的。”[45]

奈保尔说甘地的价值观正在受到败坏,甘地思想正被人们慢慢地遗忘。巴特尔对此回应道:“奈保尔说甘地主义正在走下坡。但甘地本人并不承认有一种甘地主义的存在。甘地从来不认为他阐述了什么新的东西。”[46] 但巴特尔此处的反驳没有抓住要害。甘地思想或曰甘地主义是一种客观存在,它以非暴力思想和理想社会设计为核心。[47] 尽管奈保尔对甘地思想并不欣赏,但甘地思想的积极方面对于当代印度乃至世界确实有着非常重要的意义和影响。例如,甘地思想中重视农村的成分通过对尼赫鲁的影响而作用于当代印度的社会发展。甘地通过潜移默化的方式,影响了尼赫鲁执政期间奉行不结盟政策、和平解决国际争端、提倡和平共处五项原则等外交政策,这对当代世界政治和外交实践影响深远。这说明了甘地思想的当代价值,也说明了奈保尔西方视角的局限。

与对印度文明的评价一样,奈保尔对于甘地的评价也存在一个渐进变化的过程,但印度学者对此很少予以关注。在《黑暗》和《文明》中,奈保尔对甘地持贬低的态度,他对甘地的评价是与他对印度前景的悲观怀疑联系在一起的。到了创作《百万》的时期,他对甘地的评价开始摆正心态。《文明》中出场的某些印度人在讲述甘地时,多带有贬义。但在《百万》中,印度工程师普拉瓦斯所叙述的甘地开始变得客观:“甘地找到了办法,把古老的真理变得很简单。我在成长过程中听了不少甘地式的口号。譬如‘多做少说’。”[48] 德里出版家维斯瓦纳塔回忆道:“甘地把我们组成一个国家。我们像鼠类,他使我们成为人。”[49] 这一内部视角的深情叙述,微妙曲折地传达出奈保尔对甘地评价的立场转变。

关于奈保尔的文化身份探索

瑞典文学院的诺贝尔文学奖授奖词说:“奈保尔是一个文学世界的漂流者,只有在他自己的内心,在他独一无二的话语里,他才真正找到了自己的家。”[50] 正如约西所言:“奈保尔的印度书写本质上是对自己的一种身份追问。”[51] 奈保尔关于自己的身份探索主要通过《黑暗》来表现,后持续到《百万》中。奈保尔在接受诺贝尔文学奖发表演讲时说:“我去了印度一年,那是我祖先的国度。那次旅行将我的生命分成两半。”[52] 这里的“两半”指他心目中印度记忆与印度体验的极不协调,指他对文化身份的追问遇到了严峻挑战,一种“分裂的意识”由此产生。作为一个经历了文化悬挂(cultural suspending,特里尼达时期)和文化置换(cultural displacement,英国时期)的印裔后代,奈保尔此时正在进入人称文化疏离(cultural estrangements)期里的文化认同倒置和文化茫然的心理状态。[53]

背负文化疏离心态的痛苦无奈,奈保尔对近在咫尺却又仿佛远在天涯的印度文明无法达成文化包容。他在《黑暗》中叹息道:“身在印度,我总觉得自己是一个异乡人,一个过客。”[54] 奈保尔无法完成印度文化身份的建构,也就不能与娘家的印度人达成亲戚认同。第二次印度之行还是没有解开奈保尔心中对于印度文明的“陌生”情结:“印度,这个我1962年第一次探访的国度,对我来说是一块十分陌生的土地。”[55]

纳拉辛哈曾就奈保尔的第一次印度之行无果而终发表看法。他说奈保尔所经历的是一种“无家无根者在无国无宗教也无赖以生息的一套价值信仰的情况下的痛苦体验”。[56] 这很准确地点出了奈保尔的悲剧所在。作为海外游子的奈保尔,对于自己的文化之根,弃之不得又爱之不能。特里尼达使奈保尔形成虚幻非真、一触即碎的印度形象,而英国生活又使他在文化心灵上疏远了印度精神。

奈保尔既是一个“内在流亡者”即没有自己的精神归宿,也是一个“现实流亡者”即没有自己的祖国。后殖民理论家萨义德说过:“某种程度上,早期的奈保尔也是一位现代知识分子流亡者。”[57] 因此,许多印度学者联系到奈保尔心中的流亡意识来阐释其身份认同危机。他们认为,就奈保尔而言,流亡和家园是同一枚硬币的两面。奈保尔流亡的基本动机是“寻求身份认同。他的创作便是发现自我的过程。当被一刀斩断实际的家园以后,他用语言来重建小说中的家园”。[58] 潘沃尔说:“奈保尔对自我身份和周围世界的探索,如关于民族、历史、族群和文化的探索,已经形成一种广义的‘自我流亡诗学’。”[59] 巴特尔说,奈保尔可以说是“双重流亡或曰二次流亡者。”他属于彻底的文化无根,没有任何身份标记,只有一种奇特的“分裂意识”:“我们可用不同的术语来表述他的身份,如被放逐者、侨民、流亡者、移民、避难者或无家可归者”。[60] 巴特尔还认为:“奈保尔用他的笔力,将平凡男女关于殖民地的真实体验意象化。这是他对我们理解当代人困境的重大贡献。”[61] 他的评价比较中肯地揭示了奈保尔身份

探索的当代意义。他还认为,奈保尔在印度的文化寻根可用印度大史诗《罗摩衍那》的结构范式来阐释:流亡,受苦,挣扎,回归。具体说,奈保尔的寻根叙事“遵循着《罗摩衍那》的结构:《黑暗》可以称为流亡之书,《文明》则是受苦之书,《百万》则是挣扎之书,而近年出版的《半生》可以视为回归之书”。[62] 应该承认,上述印度学者对于奈保尔流亡意识的探讨不无启迪意义。值得一提的是,维内克巴尔在众多印度学者中独特地将奈保尔划归“西印度作家”之列,还将他与拉什迪等一起视为第三世界流亡作家进行研究。[63]

由于具有宗教方面的阐释优势,印度学界还探讨了奈保尔身上残存的“印度性”即他隐秘的婆罗门意识。约西认为:“奈保尔对食物的挑剔,对古老风俗和仪式慢慢衰退的遗憾是一些思想表征,这完全可追踪到他的婆罗门意识那里。”[64] 巴特尔认为,奈保尔是一个“原始的传统的婆罗门”,“奈保尔是一个印度教徒,因为他身上有印度教徒的梵祭意识,不管他怎么否认。”[65] 的确,奈保尔自己的话也说明了这一点:“我那位印度出生的祖父于二十世纪二十年代在特里尼达盖了一栋房子,就在房子最顶端设了间礼拜室。我最熟悉的是不时举行的史诗及经文念颂仪式……这就是我成长时所接触到的印度教,而这就足够让我觉得莫测高深了。”[66] 奈保尔在1993年接受记者访谈时提到了上一年印度发生的有关印穆冲突的“阿约迪亚事件”:“在阿约迪亚这样一个被印度教徒视为神圣的地方建造清真寺,这意味着侮辱。这是对两三千年前罗摩观念的侮辱。”[67] 奈保尔语出惊人,震惊了许多印度人,他被一些印度教徒称赞为“印度教特性”(Hindutva)的支持者。很多印度学者以此作为他拥有婆罗门意识的重要证据。

婆罗门教礼仪

一些印度学者还认为,拥有婆罗门意识的奈保尔,对于穆斯林有一种疏远和不信任的感觉。与福斯特一样,奈保尔在《黑暗》里也描写了一个叫阿齐兹的穆斯林。他写道,仆人阿齐兹与自己分别时,他把几张卢比钞票递给对方:“阿齐兹接过钞票,眼泪扑簌簌地滚落腮帮。即使此时此刻,我都不敢断定,阿齐兹曾经当过我的仆人。”[68] C.查特吉认为,奈保尔在此表现出一种典型的殖民者心态:“一方面,他想确认阿齐兹对自己的忠实,另一方面,他不敢确信自己是否信任阿齐兹,因为他是一个穆斯林。”[69] 巴特尔则认为,这与奈保尔自小养成的印度教婆罗门意识密切相关。“尽管阿齐兹是透明的,奈保尔不敢深信他,因为他只理解印度教婆罗门,而不懂得穆斯林的心思。”[70]

综上所述,印度学者认为奈保尔具有一种婆罗门潜意识。但实际上,奈保尔的婆罗门意识已经非常微弱,它潜伏在他的西方人格意识之中。夸大奈保尔的婆罗门意识是不恰当的,但否认它对奈保尔复杂身份人格的构成也不合适。

作为一个“逆写帝国”的后殖民作家,奈保尔的复杂性远远超过了人们的想象。约西观察到:“奈保尔的近期作品(指《百万》)显示出一种关心和完全容纳印度的姿态,而这点恰恰将他与写作《中间通道》和《印度:受伤的文明》时的奈保尔拉开了距离。”[71] 随着对印度文明一次次的邂逅和亲密接触,奈保尔心头文化疏离的陈年冰块逐渐融化。这使他对印度文明的看法在发生积极变化,同时也牵涉到他身份意识的演变。在《黑暗》中,奈保尔把自己放在被表述者位置之外,尚未摆脱东方主义表述他者的传统影响,到了20多年后创作《百万》时,奈保尔开始让“他者”自己说话,自己表述自己。这是“作家身份意识的一个根本性转变”,显示他已经“重建了在《黑暗》中失去的自我同一性/身份”。[72] 换句话说,他以《百万》为新的起点,认真地作出了拥抱印度文明的一种可贵姿态。

关于奈保尔与其他作家的比较

印度学者对于殖民时期和后殖民时期西方作家描写印度的文本高度重视。他们曾将奈保尔与英国作家吉卜林、福斯特、康拉德和印裔英国作家如N·乔杜里、拉什迪等人进行比较研究。

奈保尔在《黑暗》中多次提到吉卜林。吉卜林是1907年诺贝尔文学奖获得者,殖民文学中描写印度的典型代表。潘沃尔揣测,奈保尔对吉卜林有一种“崇拜之情”。奈保尔的作品表现出一种对印度爱恨交加的情绪,这与当初吉卜林在《基姆》中表现出的情绪有些相似。不同的是,吉卜林对印度的爱与他的殖民主义情结分不开。奈保尔在以殖民教育培养的西方眼光看待印度这点上与吉卜林又有相同之处。潘沃尔说:“一个眼光敏锐的读者阅读《黑暗》时会注意到,吉卜林作品和奈保尔早期作品存在相似处。”[73] 这说明:“在后殖民时期,一些作家的殖民和霸权心态并没有随着殖民地政治独立而消失。”[74] 他的观点表明了殖民文学与后殖民文学微妙复杂的思想联系。

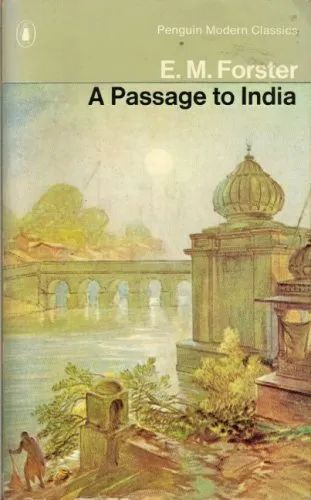

爱·摩·福斯特的《印度之行》已成为英语文学的经典之作。纳拉辛哈认为,奈保尔的《黑暗》是福斯特再加上奈保尔自己关于后独立时期印度印象的“奇怪的混杂体”。[75] 潘沃尔认为,奈保尔在《黑暗》创作中表现的记者风格和福斯特的日记书信相似。与福斯特相比,奈保尔来印度的次数更多,但他并不能很好地理解印度精神,这是因为,奈保尔“没有带着一种开放心态来到印度。”[76]巴特尔则从奈保尔和福斯特对穆斯林的描写中得出结论:“奈保尔和福斯特对于穆斯林的评价在感情上相通。”[77]

福斯特的《印度之行》

艾勒克·博埃默认为:“奈保尔在文学上真正效仿的是康拉德。”[78] 约西也将创作过《黑暗之心》的康拉德拿来作为解释奈保尔存在主义思想的一个来源。他认为:“在‘存在的阴影’中关注自己命运这点上,奈保尔无疑是康拉德的继承人。”[79] 巴特尔说:“《黑暗地带》里的印度就在奈保尔的心中。”[80] 奈保尔的自述也证明了他与康拉德的思想承继关系。他说,他通过父亲的引荐了解到的第一个现代作家就是康拉德。康拉德的价值观是他六七十年来一直在琢磨的东西,直到现在才参透它。“那是一种关于康拉德式思索的主题,它告诉我们关于这个新世界的一些东西。”[81] 旁遮普大学迈尼教授说:“奈保尔笔下的印度不是我们的印度。”奈保尔的《黑暗地带》是“向自我内心世界进发、通往个人意识的刚果地带的旅行。它是奈保尔式的《黑暗之心》。”[82]

N.乔杜里是从印度移居英国的英语作家,他在印度是一个颇有争议的人物。F.阿兰认为,虽然表面上看,奈保尔和乔杜里没有什么共同点,但事实上,他们二人“在奔赴英国的动机上非常相似,他们的流散意识和永无尽头的文化寻根也是相同的”。两人都属于世界大都市伦敦的“寓客”。阿兰认为,奈保尔无疑是个比乔杜里更伟大的作家。在身份探索方面,奈保尔在《抵达之谜》和《寻找中心》两本书里做了乔杜里做不了的事情。尤其是《抵达之谜》,它“真正体现了奈保尔在后帝国主义时代、为自己作为二十世纪一个现象进行时空定位的动机”。[83]

有印度学者曾经说过:“奈保尔和拉什迪是最近时期里最臭名昭著的棕色洋大人(brown sahibs)。”[84] 印裔英国作家拉什迪以《午夜诞生的孩子》在西方英语世界声名鹊起,又以《撒旦诗篇》换来自己的厄运。将这两位作家进行比较是一些印度学者感兴趣的事情。巴特尔认为,由于奈保尔近年风头正旺,他在今日英国文坛上已经“取代了拉什迪的名望”。[85] 拉什迪和奈保尔的移民观不同。对奈保尔来说,抵达文化家园是一个幻想、是不可能的,但拉什迪在《撒旦诗篇》中暗示,对移民而言,抵达的概念有多重涵义。在路上便是回家,有回家的念头便是回家。因此,印度学者认为,拉什迪与奈保尔之间最明显的差异是心态问题:“拉什迪并不愤世嫉俗、玩世不恭地描述印度形象,而奈保尔在他的《黑暗地带》和《印度:受伤的文明》中却是这样做的。”[86]

[1]法·德洪迪《奈保尔访谈录》,邹海仑译,载《世界文学》2002年第1期,第124页。

[2][7][22][28]]30][54]奈保尔《幽暗国度》,李永平译,生活·读书·新知三联书店,2003年,第79、35、55—56、95、95、83—84、196页。

[3][23][56][75]C. D. Narasimhaiah, The Indian Critical Scene: Controversial Essays, Delhi, 1990, p.107, p.101, pp.108-109, p.98.

[4][82]G. S. Amur & S. K. Desai, ed., Colonial Consciousness in Commonwealth Literature,India, 1984, p.100, p.101.

[5][59][67[69][83]Purabi Panwar, ed., V. S. Naipaul: An Anthology of Recent Criticism, Delhi: Pencraft International, 2003, p.109, p.22, p.62, pp.105~106, p.195.

[6]V. S. Naipaul, The Overcrowded Barracoon and Other Articles, London , 1972 , p .55.

[8][9][18][25]V. S. Naipaul, India: A Wounded Civilization ,Penguin Books, 1979 , p .171 , p .93 , p.175 , p.129.

[10]Jawaharl al Nehru , The Discovery of India, Boston: Beacon , 1967 , p.297.

[11][33][34][40][43][46][60][61][62][65][70][77][80][85]Vasant S Patel , V. S. Naipaul 's India :A Reflection , Delhi :Standard Publishers, 2005, p .97 , p .162 , p .150 , p .161 , p.162 , p .175 , p.74 , p.324 , pp.343~344 , p .344 , p.41 , p .59 , p .97 , p.32.

[12]Pankaj Mishra, India in Mind:An Anthology, PicadorIndia, 2005 , p .227.

[13][14]Vikram Seth , From Heaven Lake: Travels through Sinkiang and Tibet, Delhi: Penguin Books, 1990 , pp.91-92 , p .102.

[15]Salman Rushdie & Elizabeth West , ed., The Vintage Book of Indian Writing: 1947-1997 , “ Introduction ”, Vintage, 1997

[16][48][49][66]奈保尔《印度:百万叛变的今天》,黄道琳译,生活·读书·新知三联书店,2003年,第165、184、429、229页。

[17][31][32][35][38][39][45][55]奈保尔《印度:受伤的文明》,宋念申译,生活·读书·新知三联书店,2003年,第45、133、199、180、117、206、197、3—4页。

[19][27][51][58][64][71][79]Chandra B. Joshi, V. S. Naipaul: The Voice of Exile, Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1994, p.69, p.87, p.64, pp.3-4, p.36, p.87 p.5.

[20][37]邱永辉、欧东明《印度世俗化研究》,巴蜀书社,2003年,第283、285-291页。

[21]Homi K. Bhabha, The Location of Culture, London: Routledge, 1994, p.86.

[24]尹锡南《梵语诗学、比较诗学及其它》,载《思想战线》2006年第1期。

[26]石海峻《关于殖民和后殖民模仿》,载《外国文学评论》2002年第3期,第16页。

[29][42]转引自黄心川《甘地哲学和社会思想述评》,载《南亚研究》1985年第1期。

[36]尚劝余《尼赫鲁与甘地的历史交往》,四川人民出版社,2000年,第121-125页。

[41]M. K. Gandhi, Hind Swaraj or Home Rule, Delhi: Navjivan Publishing House, 1984, p.30.

[44][73][74][76]Purabi Panwar, Indiain the Works of Kipling, Forster and Naipaul: Postcolonial Revaluations, Delhi: Pencraft International, 2000, p.118, p.100, p.135, p.111.

[47]林承节《殖民统治时期的印度史》,北京大学出版社,2004年,第291—296页。

[50] “瑞典文学院2001年度诺贝尔文学奖授奖辞”,阮学勤译,载《世界文学》2002年第1期,第133页。

[52]Mohit K. Ray, ed., V. S. Naipaul: Critical Essays, Delhi: Atlantic Publishers & Distributors, 2002, p.13.

[53]梅晓云《文化无根:以奈保尔为个案的移民文化研究》,陕西人民出版社,2003年,第62、99、136页。

[57]萨义德《知识分子论》,单德兴译,生活·读书·新知三联书店,2002年,第49页。

[63]Viney Kirpal, The Third World Novel Of Expatriation, “Preface”, Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1989.

[68]V. S. Naipaul, An Area of Darkness, Penguin Press, 1968, p.182.

[72]张德明《后殖民旅行写作与身份认同:奈保尔的“印度三部曲”解读》,载《外国文学评论》2005年第2期,第56页。

[78]艾勒克·博埃默《殖民与后殖民文学》,盛宁、韩敏中译,辽宁教育出版社,1998年,第204页。

[81]V. S. Naipaul, Literary Occasions: Essays, Picador, 2004, p.180.

[84]Ziauddin Sardar, Orientalism, Delhi: Viva Books Private Limited, 2002, p.88.

[86]G. R. Taneja &R. K. Dhawan, ed., The Novels of Salman Rushdie, Delhi: Indian Society for Commonwealth Studies, 1992 , p.15.

全文完

原载于《外国文学评论》2006年第4期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注