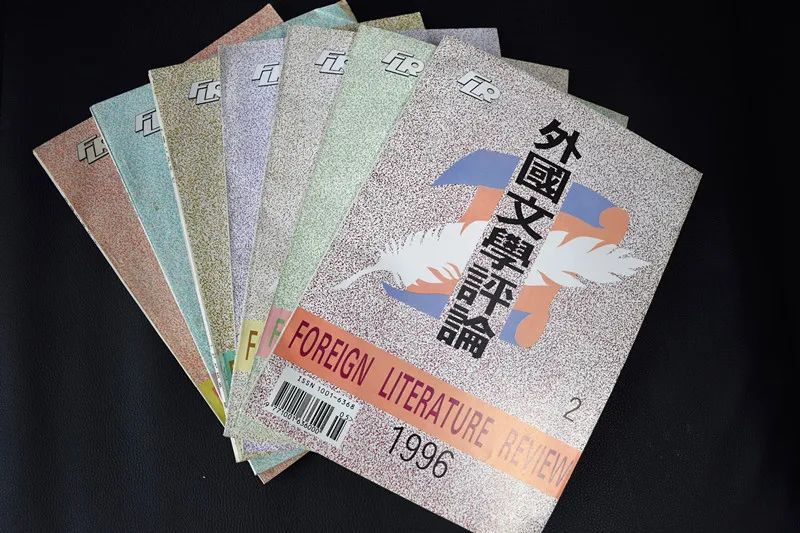

《外国文学评论》历年目录一览(二)

1993年

第1期(总第25期)

自然与精神的类比

——诺瓦里斯的气质、禀赋和风格 (冯至)

弗 施莱格尔的“浪漫反讽”说初探 (李伯杰)

雪莱的流云与枯叶

——关于《西风颂》第2节的争论 (陆建德)

文学世界里的沉默——印度和法国作家的对话 (殷 同)

重复与展开:布莱克的《塞尔》与《幻视》 (丁宏为)

诗歌与科学:世纪末重读雪莱《诗辩》的震动与困惑 (郑敏)

荒诞概说 (柳鸣九)

法国现代派文学中荒诞形式的演变 (吴岳添)

荒诞的理性和理性的荒诞

——评托妮 莫里森《心爱的》小说的批判意识 (罗选民)

走向荒诞:论西方先锋派文学对文学传统的突破与超越 (赵炎秋)

“应该想象西绪弗斯是幸福的”

——“20世纪西方文学中的批判意识与荒诞问题”学术讨论会侧记 (达豁)

论《追忆似水年华》的建构轨迹 (丁子春)

文学:人与土地

——对前苏联文学中乡土意识的文化考察 (何云波)

论泰戈尔的儿童文学创作 (侯传文)

欧洲第一部流浪汉小说

——《萨蒂利孔》 (唐丽娟)

福克纳研究的新趋向 (姚乃强)

谈谈法国当代戏剧的一些发展动向 (董纯)

“他选择了上帝的光明”

——评罗宾逊《贝奥武甫与同位文体》 (冯象)

读《彩色插图世界文学史》 (白烨)

文学理论:走向21世纪

——记“92中外文学理论学术讨论会” (吴晓都)

动态

全国主要报刊外国文学研究文章目录索引

编后寄语

第2期(总第26期)

沉痛悼念冯至先生逝世

当代文论中的文本理论研究 (李俊玉)

论克林斯·布鲁克斯的反讽诗学 (蒋道超;李平)

词语的复活 (B.什克洛夫斯基;李辉凡)

舍伍德·安德森三题 (董衡巽)

动态

“联结”之荒诞:《通往印度之路》中的婚姻母题 (李建波)

生存:玛格丽特·阿特伍德笔下的永恒主题 (袁宪军)

论赖特和艾里森小说的象征 (王诺;费凡)

游移于各种窥视关系之间

——《窥视者》分析 (晁召行)

生命哲学与诗歌

——浅谈柯勒律治的诗歌理论 (蒋显璟)

海涅与德国浪漫派 (陈恕林)

从Novelle看浪漫派(杨武能)

济慈及其《夜莺颂》的美学魅力 (奚晏平)

自然颂歌中的不和谐音

——浅析华兹华斯诗歌中的自我否定倾向 (章燕)

《地下室手记》和存在主义小说 (王圣思)

一个对弗洛伊德不利的例证

——《卡拉马佐夫兄弟》 (王钦峰)

鲁迅与雪莱 (高旭东)

理论意识的崛起

——读《黑人文学与文学理论》 (王晓路)

托洛茨基的文学观

——读《文学与革命》 (苏玲)

谈纳博科夫《文学讲稿》 (易丹)

雪莱著作与研究资料索引

第3期(总第27期)

后结构历史主义诗学

——新历史主义和文化唯物主义述评 (王一川)

诗性语言面面观 (马大康)

现代主义是反理性的还是符合理性的? (许汝祉)

93年度国家社会科学基金资助的外国语言文学研究课题评定 (宁)

有机主义文学理论在浪漫主义文艺思想中的地位 (童庆生)

“我相信,所以我理解”

——关于柯尔律治“论证循环”的思考 (陆建德)

“新发现”的乔依斯作品《芬氏旅店》引起争议 (潘小松)

诗人中的画家和画家中的诗人

——波德莱尔论雨果和德拉克洛瓦 (郭宏安)

法国浪漫派诗歌的特点和贡献 (郑克鲁)

文学实验主义者多斯 帕索斯 (朱世达)

走出“迷宫”:《五号屠场》艺术研究 (仵从巨)

一个“失败者”的困惑

——论厄普代克的《兔子休息了》 (王守仁)

威尔斯小说创作的再认识 (张禹九)

在命运的背悖与冲突中挖掘人生

——论石川达三和山崎丰子的创作 (李德纯)

克丽西德与典雅爱情文学 (吴芬)

论吉辛的《文苑外史》 (薛鸿时)

莎士比亚宗教观初探 (汪义群)

屠格涅夫小说艺术中的宣教倾向 (蓬生)

诗学研究“欧洲中心论”的突破

——兼评《世界诗学大词典》 (盛宁)

动态

全国主要报刊外国文学研究文章目录索引

第4期(总第28期)

接受视野中的荒诞艺术 (苏宏斌)

后现代派小说的判别标准 (赵毅衡)

当代印度小说的现代性 (如珍)

从对抗到多元

——谈弗·杰姆逊学术思想的新变化 (郑敏)

民族寓言:第三世界文本的解读视域

——论弗·杰姆逊的世界文学观 (孙盛涛)

“全部秘密就在于保持弹跳”

——读品钦的《叫卖49号》 (钱满素)

多丽丝 莱辛笔下的政治与妇女主题 (李福祥)

“异化:20世纪外国文学中的社会批判意识”学术讨论会召开(王纪宴)

论川端康成《禽兽》的奏鸣曲结构 (张石)

评《柏林亚历山大广场》

——德布林哲学思想的演绎 (罗炜)

试析布莱希特笔下人物的多层次塑造 (陈民)

内心独白:回顾与辨析 (王诺)

解读《荒原》与文学鉴赏的困惑

——兼与曾艳兵同志商榷 (刘崇中)

《西风颂》的巫术动机 (张德明)

评克莱斯特的《论玩偶戏》 (王建)

理想人性的觉醒

——《咱们死人醒来的时候》的解读 (张弘)

论果戈理创作中的宗教观念 (任光宣)

在争鸣中探索真理

——80年代末苏联“社会主义现实主义”讨论综述 (董晓)

试论艾略特“客观对应物”理论中的典象问题 (周荣胜)

谈法国象征主义诗歌对T.S.艾略特的影响(杨金才)

西方文学与商品经济 (吴锡民)

论西蒙娜 德 波伏娃自身的“第二性”及其教训 (郑敏)

“20世纪外国文学”高级研讨班:回顾与收获

从93年日本最新文学用语看当今日本文坛 (孙树林)

解读阐释建构

——评《女权主义文学批评》 (王晓路)

历史小说的虚构界限何在? (宁)

续书之风及对于续书的批评 (宁)

德国文学向何处去? (张红艳)

北美日尔曼学者支持克·沃尔夫 (宁瑛)

“悲剧现实主义”在拉美崛起 (拉文)

当代印度小说向何处发展 (殷同)

中国西葡拉美文学研讨会在京郊召开 (仪信)

全国主要报刊外国文学研究文章目录索引

1994年

第1期(总第29期)

柏拉图对诗和诗人的批评

——柏拉图诗学思想再认识 (陈中梅)

“荒诞”辨 (余虹)

现代主义小说中的聚焦、变焦与意识流 (冯季庆)

加里 斯奈德面面观 (区鉷)

走出过去的阴影

——读托妮·莫里森的《心爱的人》 (王守仁)

《印度之行》与福斯特的埃及之行 (司空草)

论冯尼格小说中的“异化感” (仵从巨)

《麦田里的守望者》中的反正统文化语言 (罗世平)

异化对象化人道主义

——卢卡契的异化论 (范大灿)

文学中的异化感与保守主义 (肖明翰)

“异化”与现代派小说 (赖干坚)

古希腊人性的异化及其现代反响 (王钦峰)

异化和超越

——马尔库塞艺术功能论的一个层面 (张弘)

拉丁美洲:巴罗克风格的福地 (赵德明)

人性的探索者

——悲剧时期的莎士比亚 (方平)

圣经典故在莎剧中的艺术效果 (张奎武)

“塔尔图学派”进入总结时期 (启超)

论罗马喜剧对希腊新喜剧的继承与发展 (汪义群)

梅特林克影响下的武者小路实笃 (刘立善)

《外国文学教学大纲》讨论会在浙江临海召开 (耀 成)

尤·米·洛特曼和他的结构诗学 (张冰)

新版《珍妮姑娘》与德莱塞的初衷 (宁)

《罗朗·巴特全集》在法国问世 (邀宇)

格拉斯和他的新诗作《十一月的国家》 (翁崎)

印度新小说的重新评估 (殷同)

埃及纪念盲人文学家塔哈·侯赛因逝世20周年 (贾马丁·赛义德;郅溥浩)

全国主要报刊外国文学研究文章目录索引

编后记

第2期(总第30期)

试论彼埃尔·马谢雷的“文学生产理论” (王雄)

“为艺术而艺术”的再思索

——论沃尔特佩特的文艺主张 (钟良明)

浪漫主义的批评意识 (张政文)

语境结构和诗歌语义的扩散 (刘立辉)

谈“互文性” (殷企平)

《黑暗的心脏》中库尔兹和马洛的象征意义 (隋旭升)

20世纪拉美文学的自省式回归 (陈众议)

“世界中的吉本芭娜娜”东京研讨会侧记 (殷惠娥)

《城堡》的超验性及混沌现象 (朱也旷)

海明威:“大陆”与“孤岛”间迷惘的价值观历程 (姜岳斌)

美洲式痛苦的代言人 (索飒)

常说常新的《浮士德》 (绿原)

张隆溪的文论新著在海外学界引起反响 (宁)

《浮士德》:充满生命狂欢的复调史诗 (蒋世杰)

论井原西鹤的艳情小说 (王向远)

读易卜生的《约翰盖勃吕尔博克曼》 (刘明厚)

世纪儿多余人零余者 (张承菊 )

超越殖民文学的文化困境 (易丹)

文学公器与文学诠释

——法国近百年之变动与互动举要 (刘光能)

罗亚巴斯托斯完成三部曲 (朱景冬)

认同的熬煎 (陈建功)

曰本文学研究的开拓之作

——评《日本现代文学思潮史》

历史与审美的跨度

——读《90年代美国黑人文学研究》 (王晓路)

英国小说与疾病 (魏玉杰)

英美作家大战《傲慢与偏见》 (赵亚莉)

引起争议的塞利纳 (吴岳添)

塞利纳与以色列文学 (刘晖编)

第一届国家图书奖揭晓 (水川)

全国主要报刊外国文学研究文章目录索引

第3期(总第31期)

元小说:作者和文本的对话 (江宁康)

谈元小说 (童燕萍)

文学的“颠覆”和“抑制”

——新历史主义的文学功能论和意识形态论述评 (杨正润)

德国浪漫派批评研究 (李伯杰)

解构理论之症结谈 (丁尔苏)

独树一帜

——《文学自由谈》

试析崔汉琦的文艺反映“今之运化之气”说 (李岩)

存在文学与二十世纪文学中的存在问题 (柳鸣九)

多维判断论是非

——评萨特剧作《脏手》 (杨昌龙)

论《波丽娜1880》的叙事结构及美学创新 (卢盛辉)

展示文化冲突中的心灵困境

——托尼莫里森小说创作简论 (张弘)

冰山与夜色的对话

——海明威和菲兹杰拉德艺术世界透视 (孔耕蕻)

“新小说”派观念与玛格丽特 杜拉斯的《情人》 (木 子)

唯美主义与消费文化:王尔德的矛盾性及其社会意义 (周小仪)

欧洲中世纪叙事文学的形式特征 (刘建军)

莎剧中的忧郁症患者形象透视 (李志斌)

西方浪漫主义文学思潮与中国现代文学 (罗成琰)

外国文学研究方法谈 (黄宝生)

《处女地》年代散考 (张耳)

批评三十年:时代与个性

——丘普里宁笔下50至80年代的苏联文学批评 (周湘鲁)

“文学之死”引起争论

在文化消费时代里作家如何确定自己的位置 (殷 同)

S.海恩斯评《福斯特传》(一冰)

谁造就了布莱克?

北京大学举行“冯至纪念会暨冯至学术思想报告会”(孙坤荣)

拉尔夫 科恩教授来北京访问讲学 (亦逸)

全国主要报刊外国文学研究文章目录索引

第4期(总第32期)

论“福楼拜问题” (王钦峰)

一个实验性的喜剧:《皆大欢喜》 (方平)

象征与神话原型:《德伯家的苔丝》中的环境描写 (曾令富)

《红字》序言与小说的艺术特点 (曾方)

揪着自己的头发不能飞离脚下的大地

——论“新小说”派的艺术观 (马小朝)

写作的零度与阅读的创造

——论罗伯-格里耶的《橡皮》 (曾艳兵)

伊格尔顿对英国现代派文学有新说 (宁)

原型与变形

——《橡皮》浅析 (晁召行)

关于玛格丽特 杜拉斯的新传记问世 (刘晖)

论《伪币制造者》的叙事美学 (冯寿农)

文艺上古典美之展现

——三岛由纪夫美学思想的核心 (唐月梅)

试论《百年孤独》的双文化视角 (王正蓉)

《紫颜色》中的颜色与主题 (邹溱)

论艾特玛托夫小说的神话模式 (何云波)

自由的限

——莱辛、张洁、王安忆比较 (林树明)

阅读:文学的本体存在 (金元浦)

奥克塔维奥 帕斯谈诗歌 (墨 文)

后现代小说自相怀疑的有限真实 (徐肖楠)

“顶冠”的原型性结构意图

——西方文学象形符号的一个说法 (彭兆荣)

外国文学研究怎样走出困惑?

——和易丹同志商榷 (张弘)

“名不切题”的阅读效果

——厄普代克的新奉献:《对福特执政时期的回忆》 (文楚安)

海德格尔亲纳粹经历在英美学界引起讨论 (宁)

走出语言的监狱 (陆建德)

巴赫金学说“寻根” (晓郁)

中日“川端文学研讨会”在京举行 (魏大海)

《小王子》的魅力 (吴岳添)

全国主要报刊外国文学研究文章索引

1995年

第1期(总第33期)

面向二十一世纪的外国文学

——在中国外国文学学会第五届年会上的发言(1994年9月20日) (吴元迈)

几点希望 (绿原)

从“少数者话语”引起的思考 (贺祥麟)

马克思、恩格斯文学批评中的比较方法 (张思涛)

资本主义文化批判与现代主义

——卢卡契与法兰克福学派的比较研究 (黄力之)

巴赫金与文学研究方法论 (吴晓都)

从德国浪漫派看“积极”与“消极”浪漫主义的划分问题 (陈恕林)

《一个青年艺术家的肖像》:文本的“不连贯”与主题意象的“连贯” (郭军)

罗伯-格里耶“虚构”自传第三部问世

雷马克和他的《凯旋门》

——《凯旋门》中译本新版后记 (朱雯)

叙述中的自我

——对《赫索格》自我乌托邦的沉思 (王云弟)

面对黑色美国梦的思考与抉择

——评《跨出一大步》和《阳光下的干葡萄》 (张冲)

英国十九世纪小说中的临终遗嘱问题 (朱虹)

契诃夫小说的现代意识 (李辰民)

一字定乾坤 (金发燊)

论“福楼拜问题”(续完) (王钦峰)

“道”家米硕 虚之诗学

——试论老庄、禅宗对米硕诗歌创作的影响 (杜青钢)

拉伯雷与民间笑文化、狂欢化

——巴赫金论拉伯雷 (夏忠宪)

法出版凡尔纳的遗作 (吴岳添)

读《二十世纪初俄苏文学思潮》 (张捷)

媒体革命与文学变革

——基于日本文学的一点考察 (魏大海)

大江健三郎的文学观及文学特征 (世龙)

卡洛斯 富恩特斯的《人间喜剧》 (墨文)

法国传记文学研究的启示

《麦田里的守望者》未删改本问世 (王玉怡)

“语言学转向与文学批评”研讨会在广州举行 (遨宇)

全国主要报刊外国文学研究文章索引

编者的话

第2期(总第34期)

用笔写出一个天下

——续谈女人与小说 (刘意青)

路在何方

——读弗 吴尔夫的《一个自己的房间》 (童燕萍)

班恩的《奥鲁诺克》:时空定位和身分混淆 (黄 梅)

英国女作家德拉布尔的小说创作 (瞿世镜)

关于女性批评的笔记 (张宽)

女性主义批评的经验论 (陈晓兰)

女权主义批评与“失语症” (胡全生)

美拉姆普斯之寻:福斯特两部小说的原型与主题 (李建波)

文本的抗拒 (刘晖)

走不出的时间

——从昆丁的表谈起 (徐立京)

布兰奇的命运:生的欲望与无望

——从《欲望号街车》中的象征手法谈起 (刘国枝)

试论《好兵》在英国第一人称叙事传统中的地位和作用 (张正;马瑜)

约翰 但恩的艳情诗和神学诗 (傅浩)

晶体美之所在

——哈代小说数面观 (张玲)

莎士比亚文艺美学思想的底蕴

——“举镜子反映自然”说辨伪 (肖锦龙)

在《西方文学典律》的背后

“自己分析自己的方法”与“描写女人的方法”

——福楼拜与丁玲 (钱林森)

美国的文学研究新动向

——兼为纪念威廉·李玎斯而作 (J.希里斯·米勒;盛宁)

T.S.艾略特在西方

——艾略特评论史述评 (张剑)

民族文化与外国文学研究的困境

——与易丹先生商榷 (赵炎秋)

富有开拓意义的《东方现代文学史》 (司空草)

H·布鲁姆的新著引起激烈争议

贝克特早期叙事作品文集在法国翻译出版 (遨宇)

拉·封丹的哲学 (遨宇)

美国人谈俄罗斯妇女小说 (侯玮红)

《奥斯卡 王尔德书信集》增订再版 (刘晖)

巴尔加斯·略萨获1994年度塞万提斯文学奖 (秘文)

山东省外国文学学会成立 (孙宜学)

全国主要报刊外国文学研究文章索引

第3期(总第35期)

文学如河存在

——马拉美诗论与法国二十世纪文学批评 (秦海鹰)

美学,还是社会学

——从《美学与艺术社会学》谈起 (杜卫)

常写常新,多姿多采

——前苏联反法西斯小说创作印象记 (钱善行)

苏联卫国战争文学的艺术历程 (黎皓智)

论德国反法西斯戏剧 (张黎)

超越历史时空的“历史”

——谈德国“流亡文学”中的历史题材作品 (李昌珂)

杰出的反法西斯主题小说

——《希望》 (罗国祥)

又一次“黑色的”浪潮

——托妮莫里森、艾丽斯沃克及其作品初探 (范革新)

博尔赫斯作品再版问题发生争论 (廷文)

玛杰丽坎普和她的书 (吴芬)

女性主义文学批评的糊涂帐 (林树明)

阿拉伯文学中的女性与女性意识 (李琛)

马杰侬和莱拉,其人何在?

——关于原型、类型、典型的例证 (郅溥浩)

论吉辛的政治小说《民众》 (薛鸿时)

日本作家加贺乙彦作品研讨会在北京召开 (王山)

中日启蒙主义文学思潮与“政治小说”比较论 (王向远)

我和西方诗歌的因缘 (辛笛)

她们无“女书”

——《诺顿妇女文学选集》及其他 (韩敏中)

二十世纪意大利女作家 (玛里娜·扎康;沈萼梅)

“文化战争”还是“虚报的火警”?

——兼评西比拉 阿莱拉莫 (宁)

托多罗夫人类文化学批评新著问世 (邀宇)

法刊评论福克纳 (吴岳添)

《帕特里克 怀特书信集》出版 (王玉括)

马哈福兹与《一千零一夜》 (刘晖)

第一届“妇女与文学”国际研讨会在京举办 (佳水)

全国主要报刊外国文学研究文章索引

第4期(总第36期)

诗的漂流瓶

——布罗茨基和曼杰利什坦姆 (刘文飞)

不和谐中的和谐

——论小说《爵士乐》中的艺术特色 (方红)

论存在文学的人道主义内涵 (钟良明)

论萨特的剧作《间隔》中的三人存在 (徐和瑾)

略萨《酒吧长谈》的结构形态 (龚翰熊)

惊风雨而泣鬼神

——里尔克诗歌散论 (绿原)

法国作家笔下的第二次世界大战 (张彤 )

俄狄浦斯主题的内窥与外显

——《麦克白》与《琼斯皇》 (王维昌)

“心灵辩证法”辨析 (王景生)

“回顾与展望:跨世纪的外国文学”学术研讨会在青岛举行 (佳水)

波尔金诺之秋:普希金文体的转折 (陈训明)

论《当代英雄》的叙事视角 (任子峰)

从《论爱情》看司汤达及其创作 (刘阳)

从林语堂到汤婷婷:中心与边缘的文化叙事 (陈旋波)

小说的“始源”、权威与霸权

——萨伊德“文学霸权理论”管窥 (丛郁)

全国T.S.艾略特研讨会在大连召开

奥斯维辛之后:审美与入诗

——中西审美诗学批判 (余虹)

诗与哲学的结合

——柏拉图的心愿 (陈中梅)

也谈外国文学研究方向与方法

——关于一次有意义的探讨 (吴元迈)

美国犹太文学发展的新倾向 (曾令富)

洛尔卡的遗作出版 (西文)

《没有男人的地界》(第三部)又受批评

艾特玛托夫又一力作问世 (侯玮红)

《福柯的激情》法译本出版 (吴岳添)

“文化研究:中国与西方”国际研讨会在大连举行 (徐燕红)

全国主要报刊外国文学研究文章索引

编者絮语

1996年

第1期(总第37期)

走向文化批评的解构主义 (苏宏斌)

现代性话语与审美话语

——从一个侧面解读哈贝马斯 (张辉)

莫拉维亚的沉浮

对布莱希特戏剧理论的重新评价 (王晓华)

论斯坦贝克的兴与衰 (董衡巽)

论劳伦斯《虹》的多重复合式叙述结构 (蒋承勇;灵剑)

A.R.安蒙斯获第十届露丝莉莉诗歌奖 (方成)

解读萨特 (杨昌龙)

艺术家,什么东西?!

——评托马斯曼的两篇艺术家小说 (黄燎宇)

论现代主义的极端倾向和自我否定 (钟良明;尹文涓)

《交响曲》:俄国古典小说的终结 (刘亚丁)

历史上的“驯悍文学”和舞台上的《驯悍记》 (方平)

哈代诗歌简论 (赵文薇)

《贝奥武甫》与魔怪故事传统 (王继辉)

西方新编《俄罗斯文学史》出版 (季耶)

俄国社会转型时期的传统知识分子

——论屠格涅夫对贵族知识分子的审美把握 (林精华)

中西古典戏剧结构美学的历史性双向调节

——高乃依、李渔比较研究 (董小玉)

在历史的隧道里,祈望文学是灯

——“回顾与展望:跨世纪的外国文学”学术研讨会综述 (佳水)

詹姆逊的新作:《时间的种子》 (王逢振)

当代美国少年文学的基本特征 (杨贵生;赵沛林)

当代英国儿童文学概述

——兼谈几种流行理论对儿童文学的影响 (克里斯蒂·霍尔;米克·桑德斯;吴学先)

谁家的准则 (陆建德)

法出版海德格尔政论集

纪念巴赫金诞辰100周年学术座谈会在京召开 (晓园)

中国第七届意大利文学研讨会暨首届中意国际学术研讨会召开 (吴正仪)

全国主要报刊外国文学研究文章目录索引

第2期(总第38期)

神话思维与理性精神 (张东书)

论第一人称叙述与第三人称有限视角叙述在视角上的差异 (申丹)

走出批评话语的困境 (殷企平)

高尔基与尼采 (郑体武)

意大利批评家评普鲁斯特 (刘晖)

论《荒原狼》与二重性格组合型人物的终结 (张 弘)

索尔·贝娄与二项对立 (王阳)

伊夫林·沃的反讽艺术 (高继海)

浑沌与蛇:《印度之行》 (石海峻)

《荒原》诗序变易的认识论观照 (徐文博)

论日本私小说 (何少贤)

复归伊甸园的困境

——论有岛武郎《一个女人》里的叶子 (秦弓)

伯克论自由 (陆建德)

“炎”考

——关于《万叶集》第48首歌的探讨 (吕莉)

试论弥尔顿的《斗士参孙》 (肖明翰)

柳景图案·《创世纪》·《唯我主义者》 (常立)

论后现代时期美国文坛的政治批评 (韩加明)

文本的历史性与历史的文本性

——读《新历史主义与其他一些老话题》 (王晓路)

美国现代语言协会受到挑战 (陆建德)

莎学研究中的女权主义和新历史主义 (宁)

《剑桥美国文学史》为谁而写? (宁)

罗亚 巴斯托斯出版新作 (西文)

岛田雅彦的“帝国”意符 (魏大海)

《智慧的痛苦》与智慧的愉悦 (侯玮红)

全国主要报刊外国文学研究文章目录索引

第3期(总第39期)

论“无意义语”的外延和内涵 (张冰)

在中国人的语言观念中有语音中心主义吗?(白艳霞)

柏拉图与二十世纪文艺思潮 (王钦峰)

尤里·洛特曼的电影符号学和曼纽埃尔·普伊格的《蜘蛛女之吻》(徐贲)

文化的互融性与文学的独特性 (吴晓都 )

吉姆的笑 (阮炜)

叶芝诗中的东方因素 (傅浩)

《卡珊德拉》与克沃尔夫的女性意识 (张红艳)

战争阴影下挣扎的弗 伍尔夫 (林树明)

逃避探索反抗绝望 (方成)

披褐怀玉琐物纳幽 (杜青钢)

本刊启事

对评价欧洲中古文学的几点异议 (张增坤)

布莱克《经验之歌》的系统结构 (杨小洪)

论《樱桃园》中的“停顿” (邹元江)

在中西文化的交叉点上 (汪剑钊)

“美国文学史”的变迁及其启示 (姚乃强)

中美文化的撞击与融汇在华裔美国文学中的体现 (张子清)

“桂冠诗人”之今昔

西班牙出版袖珍本《塞万提斯全集》

艾略特的反犹主义 (陆建德)

法出版《左拉的一生》

《俄罗斯的恶之花》:“异样文学”作品集问世 (侯玮红)

又一部英语写成的普希金传记问世

伊藤博《万叶集释注》问世 (吕莉)

全国主要报刊外国文学研究文章索引

第4期(总第40期)

消费文化与日本艺术在西方的传播 (周小仪)

小说人称的叙述功能 (黄希云)

大象无形:20世纪西方形式主义文学批评与老子论道 (段炼)

肖伯纳哲理喜剧《人与超人》探析 (张弘)

殖民文化的挽歌

——珍妮弗·约翰斯顿和爱尔兰的“大房子”文学 (丁振祺)

谈布莱希特的“叙事剧” (李昌珂)

浮想至绝顶

——《乞力马扎罗的雪》的意识流叙述风格评析 (张 勤;熊荣斌)

“兔子”:现代西西弗斯

——论《兔子,跑吧》中的“兔子”形象与小说结构 (董文胜)

D.H.劳伦斯小说中的意象 (王丽亚)

倔强的灵魂的独语

——论卡夫卡的人生求证 (昂智慧)

史诗微积分:托尔斯泰小说的诗学特征 (李正荣)

秩序的毁灭与重建

——《哈姆莱特》悲剧原因新探 (李公昭)

日本能戏与悲剧体验 (张哲俊)

公主兼诗人燧石映羽毛

——论艾米莉·波琳·约翰逊其人其诗 (赵慧珍)

论西方象征主义对中国现代主义诗歌的纯诗化影响 (王泽龙)

墙里与墙外

——读《晚期苏联文化》 (刘文飞)

论莎士比亚戏剧的商业性与商业化

——从93年版电影《无事生非》谈起 (王玮敏)

浪漫主义诗人都是“孤独的天才”吗? (宁)

一批西方作家谈当前文学走向 (众 议)

系风捕影

——肖伯纳的同性恋 (陆建德)

加西亚马尔克斯又出新作 (岳)

把读者引入迷宫的博尔赫斯“传记” (宁)

萨瓦托谈其新作 (阿文)

“白银时代”受到青睐 (启超)

俄出版《茨维塔耶娃全集》 (侯玮红)

第七届海明威国际会议在美国举行 (青浪)

全国主要报刊外国文学研究文章索引

1997年

第1期(总第41期)

论柏拉图哲学的文学基础(一) (陈中梅)

召唤伟大的叙事时代

——论青年卢卡奇的《小说理论》(王雄)

“断片”不断

——德国早期浪漫派的断片形式评析(李伯杰)

寻找叙述者

——与申丹同志商榷 (王阳)

《寻找叙述者》一文读后 (申丹)

荒诞、虚无的叙事实验

——巴思《漂浮的歌剧》和《路的尽头》读解 (刘象愚)

《押沙龙,押沙龙!》的多元与小说的“写作” (肖明翰)

阿兰·罗伯—格里耶小说中的反悖 (徐肖楠)

后现代视角下的新小说 (蹇昌槐)

充满喜剧效果的悲剧

——析艾略特《J.阿尔弗莱德·普鲁弗洛克的情歌》(张剑)

“非我之路”上的苦行者

——《荒原》创作心理透视 (吴新云)

托妮·莫里森的《爱娃》简析 (吕炳洪)

为政变者写下的挽歌

——解析莎士比亚的《凤凰与斑鸠》(孙法理)

从跨文化角度看《老妇还乡》和《物理学家》(李万钧)

托尔斯泰·屠格涅夫·契诃夫

——20世纪中国文学接受俄国文学的三种模式(赵明)

T.S.艾略特与中国 (朱徽)

中印诗味面面观 (龚刚)

第2期(总第42期)

布莱希特现实主义主张的特点 (张黎)

试论马尔库塞“批判的文化艺术理论” (梁慧)

民族寓言的内在逻辑 (赵白生)

论柏拉图哲学的文学基础(二) (陈中梅)

论《追忆似水年华》中符号的创造 (张新木)

巴恩斯和他的《福楼拜的鹦鹉》 (阮炜)

希尼献给母亲的歌 (丁振祺)

犹太文化的方舟

——辛格小说创作主题模式的文化意蕴(赵琨)

对海明威的女性解读 (于冬云)

爱是夺取,还是奉献

——论有岛武郎《爱是恣意夺取》 (刘立善)

大江健三郎创作意识论

《玩偶之家》的人物关系设计 (张文焕)

交换的经济

——评亨利·詹姆斯的《美国人》 (郑达)

女权主义与英国小说家 (高万隆)

济慈诗歌艺术风格散论 (刘新民)

莎士比亚的社会问题剧《自作自受》 (方平)

也谈对中世纪文学的评价 (吴芬)

索科尔骗局与后现代相对主义的恶劣影响

萨利的主人和法国革命 (陆建德

巴尔加斯·略萨“携新作另投明主” (詹玲)

俄国巴赫金研究现状 (董小英)

第3期(总第43期)

布莱希特与西方传统 (周宪)

叔本华论疯癫与艺术创作 (金惠敏)

让·多梅松发表新作

霍夫曼斯塔尔的语言批判 (贺骥)

厚此薄彼,还是具体分析?

——关于文学史研究的一点思考 (张敏;任浩)

性爱与战争:《弗兰德公路》 (杜林)

托马斯·贝恩哈德与其病态的人物世界 (韩瑞祥)

博托·施特劳斯及其《年轻人》 (谢建文)

海因斯和乔安娜

——种族主义的两种形式 (魏玉杰)

简论奥尼尔的表现主义戏剧 (刘明厚)

另一个托妮·莫里森?(胡文征)

安吉拉·卡特作品论 (刘凯芳)

论劳伦斯《爱恋中的女人》的深度对话 (蒋承勇;灵剑)

从小说的写作发表形式论日本文学的问题 (高宁)

《雨王汉德森》与《黑暗的心》 (郁青)

雅致的结构 (王安忆)

屠格涅夫创作中的平民知识分子形象 (林精华)

托尔斯泰小说的三种时空向度 (李正荣)

“思乡”与“还乡”

——《海因利希·封·奥夫特丁根》中的还乡主题 (李伯杰)

母题与嬗变:从《长恨歌》到《杨贵妃》 (张哲俊)

当代英国诗歌的发展:1970-1990 (张剑)

动态

第4期(总第44期)

作为文学批评家的托多罗夫

——从结构主义到对话批评 (段映虹)

试论布思的《小说修辞学》 (程锡麟)

文史哲:中西叙事理论的内在旨趣与知识眼界 (余虹)

表现主义,一种历史现象 (张黎)

影射与戏拟:《玫瑰之名》中的“互为文本性”研究 (袁洪庚)

文人与国家

——联邦德国五六十年代文学片断 (李昌珂)

卡夫卡的弦外之音

——论卡夫卡的叙事风格 (黄燎宇)

《尤利西斯》的民族解放主题 (于洪英)

钱与性的世界

——评马丁·艾米斯的《钱:自杀者的绝命书》(阮炜)

安德森及其诗体剧创作成就 (周维培)

米南德简论(一)

——兼与中国古典戏曲比较 (刘以焕)

笛福小说《罗克珊娜》对性别代码的解域 (张在新)

《吕西安·勒万》简论 (辛未艾)

佛经的文学原型意义 (侯传文)

莎士比亚是共和派吗?

——试论《裘力斯·凯撒》 (李伟民)

跨世纪的诗学巨著

——评《新编普林斯顿诗歌与诗学百科全书》 (朱徽)

动态

1998年

第1期(总第45期)

转益多师是吾师

———莱辛在《汉堡剧评》中对英、法戏剧的批判和接受 (钦文)

小说的用处

——19世纪中叶英国小说理论的主旋律(殷企平)

“另一个自然” (刘为钦)

里尔克研讨会记略

独特的赋格文体

——论《尤利西斯》第11章中的音乐(刘象愚)

《小王子》的象征意义 (胡玉龙)

风为何歌

——论村上春树《听风歌》的时代观(孙树林)

评哈代的史诗剧《群王》 (张中载)

简论《茫茫藻海》男女主人公的自我建构 (曹莉)

略萨书信集出版

评《彭伯利》兼谈名著续集现象 (陈改玲)

呐喊,来自124号房屋

——《彼拉维德》叙事话语初探(杜维平)

美国禅诗 (张子清)

寻觅莱茵河底的“宝物”

——伯尔小说的神话原型蠡测(黄明嘉)

是瓶子还是笼子?

——关于《荒原》题辞的释文 (汤永宽)

《农夫皮尔斯》B文本汉译本序 (沈弘)

“日本文学史研讨会”在京召开

世俗生活哲学的宗教阐释

——托尔斯泰的《生活之路》(王志耕)

米兰德简论(二)

——兼与中国古典戏曲比较(刘以焕)

赛珍珠与中国 (刘海平)

英国唯美主义文学在现代中国的传播 (解志熙)

文学总是与时代和社会息息相关

——一次世纪之交的外国文学研讨会纪实 (刘晖)

小说家、哲学家默多克告别写作

阿拉伯文化界集会欢迎爱德华·赛义德

福克纳国际研讨会在京召开

全国英国文学学会成立大会暨首届学术研讨会召开

第2期(总第46期)

“投竿也未迟”

——论秘索思 (陈中梅)

“透视论”:一种经验性的阐释理论 (陈菱)

纳达尔小说奖揭晓

解释学的美学效应

——伽达默尔美学思想研究(苏宏斌)

在陌生世界寻求兄弟情谊

——试论C.P.斯诺的小说创作 (侯维瑞)

夏目漱石的“F+f”文学公式 (何少贤)

日本文学“暗谷”之成因探析

——二战时期日本国策文学述评 (竺家荣)

论《田园交响乐》的叙述结构 (张新木)

希尼诗歌创作的转折期

——评诗集《田间劳作》 (丁振祺)

《盲枭》的现代和传统 (穆宏燕)

现代主义文学与现实主义 (肖明翰)

福克纳论文学的主体与客体 (威廉·莫斯)

剖析印度大史诗《摩诃婆罗多》的正法论 (刘安武)

兰姆随笔:英国商业时代的精神造型 (黄伟)

奥赛罗的文化认同 (李毅)

美国十九世纪印第安典仪文学与曲词文学 (张冲)

金昌协文学思想散论 (陈良运)

动态

第3期(总第47期)

艺术审美的危机

——评《死在威尼斯》的艺术家主题 (张弘)

呼唤灵魂深处的思想革命

——试析《愤怒的葡萄》的思想内涵 (曾令富)

寻觅普鲁斯特的方法

——论阅读(涂卫群)

辛格“民族忧煎情结”探析 (傅晓微)

试析《老妇还乡》的怪诞风格 (谢芳)

海外文学,亚美研究及其他 (巴宇特)

诗歌的神秘主义阐释

——苏布尔与马利坦的比较(李琛)

夕阳余晖

——论当代美国剧场中的反讽(江皓云)

论哈代的乡土精神 (陈庆勋)

写实与虚构的对立统一

——《堂吉诃德》的模仿真实(童燕萍)

济慈颂歌疑问语式的语用学解读方法 (罗益民)

《哈姆雷特》与阿里奇亚丛林中的仪式 (袁宪军)

雨果诗歌论 (柳鸣九)

走近阿拜 (常文昌)

不定性与文学阅读的能动性

——论W·伊瑟尔的现象学阅读模型 (朱刚)

解构语言观“生命运动”说质疑

——从白艳霞对德里达理论的诠释谈起 (肖锦龙)

原始思维与神话的隐喻 (王诺)

新颖翔实简明实用

——评《企鹅版文学术语与文学理论词典》 (朱徽)

第4期(总第48期)

魔幻现实主义与加西亚·马尔克斯的变法 (许志强)

“反对释义”的理论与实践

——桑塔格和她的《我等之辈》 (王予霞)

浅谈萨特《间隔》的戏剧假定性 (冉东平)

评奥内蒂及其作品中的人物形象 (徐鹤林)

非洲、黑色与女人

——《黑暗的中心》的男性叙事话语批判 (杜维平)

战争、离愁和女人

——《华夏集》的艺术主题 (张子源)

谈二十世纪的现实主义 (王守仁)

呼唤理解

——论统一后的德国文学 (邵思婵)

再论西方现代派文学的起源时间 (廖星桥)

马利亚的神化与人化 (吴芬)

托尔斯泰留下的诠释困境 (邱运华)

在理性和感情之间

——谈“奥斯丁的反讽” (林文琛)

聚焦折射下的人际关系

——亨利·詹姆斯《金碗》聚焦模式评析 (王丽亚)

阿尔托与中国探索戏剧 (李江)

德里达的解构主义理论:外界的误解与自身的不足 (林秋云)

象征主义,洞察本真世界

——安德烈·别雷象征主义文学理论探微 (杜文娟)

拼贴画在后现代主义小说中的运用 (胡全生)

现代性与后现代性的双向反思

——《布莱希特与方法》述评 (陈永国)

动态

全国主要报刊外国文学研究文章索引

内外一体

文史一家

扫码关注