十八世纪英国文化风习考——约瑟夫和范妮的菲尔丁

编者按

本文讨论《约瑟夫传》,从情节和人物上的两处漏洞入手,希图由之窥见菲尔丁的创作意图,进而窥见当时的一些社会风气以及作者在其中的态度。参照的背景是《帕梅拉》的风行。征引的证据,除小说本身的文字以外,取自菲尔丁的传记,他本人撰写的时评,以及十八世纪社会史方面的材料。

作者简介

吕大年,发表本文时为中国社会科学院外国文学研究所英美室副研究员。

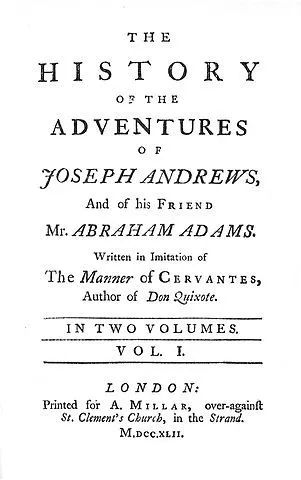

《约瑟夫·安德鲁斯的经历》,(以下简称《约瑟夫传》)1742年出版。这是菲尔丁的第一部小说,情节略嫌芜杂,组织也比较松散,还有一些前后矛盾,甚至词句不通的地方。但是这部小说是早期英国小说的一个范例,涉及小说缘起的许多问题。[1] 故事前后矛盾,是作者构思的缺口,也为后人留下了机会。把矛盾之处,揆之以作者的言论行迹和写作的背景,我们可以想见他的爱憎,他的希望与恐惧,他对风气的抗拒与附和,进而想见当时的世道人心。

菲尔丁像

菲尔丁写《约瑟夫传》,正是《帕梅拉》大行的时候。讨论《约瑟夫传》,先必须于此有所了解。《帕梅拉》是理查逊的小说,出版比《约瑟夫传》早两年。十八世纪的英语里没有“best seller”的说法。但是《帕梅拉》在当时的流传之广和影响之大可以几个例子为证。

第一个例子是英国著名的“蓝袜”女性蒙塔古夫人(Lady Mary Wortley Montagu),她晚年侨居意大利,在写给住在国内的女儿的家信中讲述了当地的新闻。[2] 日期是1754年12月8日。信的一开头就说:

我这里现在是沸反盈天,以本地人的话说,是sotto sopra。不仅这座小城,首府贝加莫、全省、邻省布雷西亚、甚至整个威尼斯都一概如是。起因很像帕梅拉的故事,太像了,我觉得简直就是《帕梅拉》的翻版。真不知道这本蠢书当初是怎么写出来的,简直是邪门。它的外文译本之多,就我所知,任何其他现代作品都比不上。眼下的这桩事最能说明它的影响。这事要是到了理查逊的手里,准又是一部小说,能有七八卷长。

此信在蒙塔古夫人的《书信选》里占5页。其中描述的当地发生的事情确实有很像《帕梅拉》的地方——一个叫奥克塔维娅的女孩子,漂亮,聪明,因为家里穷,八岁就进了富贵人家做仆人,一做九年,学得谈写、裁缝无一不通。长大后,出众的容貌招得当地富厚商人纷纷提婚,可奥克塔维娅却说她不想嫁人。19岁那年她因男主人的过分热情而辞了工;又进了一位潇洒风流的伯爵家,又被伯爵勾引,再辞工;又入一老法官家,依旧被主人勾引,乃至求婚,可姑娘说她不爱老法官,依旧不从。不过最终姑娘如同帕梅拉还是接受了伯爵的迎娶。

这封信说明《帕梅拉》在十八世纪的知名度。它不仅是读物,是谈资,还是品评人物、事件的一个比附。这封信也反映了当时对《帕梅拉》的一种看法。今天的人讨论《帕梅拉》,大都侧重它的形式,它的叙述、表达的方法。而当时的人所关心的却是它的社会影响。蒙塔古夫人心里不舒服。她觉得奥克塔维娅早就有谋产业、谋地位的心计,不是一个思不出其位的本分人,而伯爵则是坦诚有余,而涉世欠深。她用的是“tender”这个字,直译就是“嫩了一点”。蒙塔古夫人对奥克塔维娅的看法,也是她对《帕梅拉》的看法。当时持这种看法的,远不止她一人。然而,欣赏《帕梅拉》的也是大有人在。《帕梅拉》出版之后不久,伦敦以西的斯劳(Slough)小镇的村民每天聚在一起“听书”,——听《帕梅拉》。他们听到帕梅拉最后终于嫁给了B先生,兴奋非常,一起拥到教堂去敲钟庆贺。类似的情况也发生在兰克夏的普雷斯顿,这儿在十八世纪也算是偏僻的地方,当地的报纸连载《帕梅拉》的节选,刊出帕梅拉结婚情节的那天,当地的教堂不但鸣钟,还挂上了彩旗。[3]《帕梅拉》是一个仆人的故事,一个仆人交了好运,这样的故事颇得小镇读者的喜欢。

《帕梅拉》1741年版封面

另有一个例子,见于理查逊重印《帕梅拉》时的前言。前言里都是作者收到的读者来信。其中一封来自他的朋友希尔(Aaron Hill),日期是1740年12月7日。希尔说,收到寄赠的《帕梅拉》,他每天晚上都给家里人朗读,两个女儿都听得很入神。有一个希尔收养的穷男孩,每次不邀自来,故事的情节、词句,长记不忘,很多段落都能背诵。听到动情的地方,只是在角落里抱头掩泣。[4] 希尔是兼爱写作的富商,他的女儿爱听《帕梅拉》,是因为故事生动逼真。那个穷孩子则是动了身世之感。理查逊没有想到,《帕梅拉》会一版再版,大行于世。他更没有想到,《帕梅拉》会成为议论和说教的根据,还会成为其他作品创作的渊源。

一本名为《反帕梅拉,揭露假无邪》的小说,1741年出版,仿照《帕梅拉》,以书信体讲故事。女主人公叫“Tricksy”,意思是“花招儿”,先在衣帽店学徒,后来在贵族家里做仆人。她给母亲写信,报告自己在两处的艳遇。母亲教她利用主人的好色,尽量牟取利益。18世纪的英国小说大都有解说内容的副标题,譬如《帕梅拉》的副标题就叫“Virtue Rewarded”——美德有好报。“花招儿”的故事副标题很长,由之可见全书主旨:“一个以真人真事为据的故事。内容丰富新奇,既可资娱乐,又兼顾警世。告诫人们,不要轻信,由一时印象而起的爱情是不可靠的。青年绅士必读。”[5]

另一本书名为《赠女仆》,1743年出版。当时的仆人收入微薄,很少有买书的。这本书是准备由雇主买了送给仆人的,因此这样命名。这份礼物,照当时的标准归类,属于“conduct book”,也就是操行守则。书里有很大的篇幅教女仆如何对付性骚扰。——如果男主人是单身,尤其要加小心,因为他更加没有节制。要学习帕梅拉,“告诉他,他看错了人。”要以长远为计,拒绝当前的小恩小惠。“长远”何指,书里没有明说。但是在人人谈论《帕梅拉》的时候,下面的话应该是很清楚的:“假如你以自己的言行,把他的不轨图谋变成为对你的美德的敬意,那将是多么的荣耀!此后他对你的友情,较之你满足他一时的淫欲,所能带来的好处会多多了。”[6]

《赠女仆》1743年版封面

举这两本书为例,是因为它们虽然意旨相反,却出自同一个作者——女作家海伍德(Elizabeth Haywood)。她何以要这样做?是为了投机赚钱。她何以能这样做?是因为《帕梅拉》创造了市场需求。需求之大,可见于1741年12月,也就是《帕梅拉》出版一年以后,理查逊收到的一封信。写信的是一位印刷厂主,理查逊的同行。信里提到《帕梅拉》带动了各地的印刷业务:“您为同业做了大好事。您看各个厂家所忙的事情,有印盗版的,印批评质问的,印讽刺玩笑的,印表彰推荐的,还有的印续编补遗,印仿制的作品,再加上改编、翻译,我从来没见过这么多的花样儿。”[7] 所谓“改编”指的是根据《帕梅拉》的故事写的剧本。批评质问,除了报刊上的文章,还有诗。表彰推荐的形式,包括牧师的布道讲章。有人说,《帕梅拉》所引起的欣赏赞誉和横议指摘,好比一种“多媒体文化现象”,并不为过。[8] 这种现象,就是《约瑟夫传》的写作背景。

在《约瑟夫传》之前,菲尔丁也写过一篇讽刺嘲弄《帕梅拉》的小品,语言十分诙谐。此处不拟多谈,只交代和本文有关的两点。一是《帕梅拉》里的主人公叫“B先生”,故事里说他出自本郡望族,广有田产,身为议员。理查逊如此称呼,意在强调此人虚构不实,避免名誉官司。“B”可以是Bush,也可以是Baker,任何以B开头的姓都适用。菲尔丁在小品里把这个字坐实了,说是姓Booby——布比。如今英语里还有这个字,意思是头脑简单,智能不高。booby-prize是给得分最低的人发的奖,booby-trap是傻瓜才去上的当。没有姓这个的,它表达了菲尔丁对B先生以及《帕梅拉》的评价。[9]《约瑟夫传》里沿用了这个姓。二是这篇小品所说的,也是主仆之间的际会发展成了婚姻,但是毫无爱情,全是色诱,而且女仆是积极主动的一方。十八世纪的英国妇女,无论地位高低,说她对异性积极主动,是深含贬义的。这一点也见于《约瑟夫传》,小品以女仆为名,叫做Shamela,不妨译为《色梅拉》。

《帕梅拉》插图

本文所关涉的人物,主要是约瑟夫,兼及范妮;所要讨论的问题,是约瑟夫的形象,故事的结尾跟先前有所不同。所谓先前,指故事的前10章。此下是一简略的介绍。

约瑟夫是帕梅拉的哥哥,从小就在布比家做仆人。布比先生是《帕梅拉》中的B先生的叔父,萨默塞特郡的大地主,准男爵(baronet),头衔够不上贵族院的席位,但可以世袭。约瑟夫刚来布比家的时候,派在果园里赶鸟。他有一条好嗓子,应该很适合这个差事。可是他的声音过于甜蜜,一吆喝,不但停在树上的鸟不走,本来在园子外边的也飞进来了。于是就改派他给司狗的当助手。所“司”的是猎狗,——猎狐是当时乡间绅士喜好的消遣,通常要用十几、二十条狗,司狗的用号角或者哨子发令。[10] 约瑟夫的嗓音比号角高亮圆润,猎狗听见就分心。司狗的仆人自然不高兴,布比先生就把约瑟夫调到马号去了。约瑟夫在马号是得其所哉,因为他的骑术极好。乡间的绅士经常赛马,——这是兼带赌博的运动,约瑟夫无往不胜,下注的人都要先问清楚哪匹马是他骑的。他还有更露脸的事,——拒绝贿赂,给多少钱都不作弊。布比太太知道了这件事,认为约瑟夫诚实可靠,就把他要过去做跟班。布比先生夫妇每年天气暖和的时候,住在伦敦,享受都市生活。约瑟夫当了跟班,就随同前往。约瑟夫到了伦敦以后,有了一些变化。以下是菲尔丁的描述:

年轻的安德鲁斯一到伦敦,就虚心地结交其他披彩的同行。这伙人就在他身上下功夫,让他嫌弃自己原来的活法儿。他把头发剪成了最新的式样,尽心地维护保持:一上午都用纸套着,出门在外也是如此,下午再卸掉纸套,梳理成型。不过,像赌钱、喝酒、骂人这一类城里的跟班常有的恶习,他们却没能教会他。他的闲工夫大都花在音乐上了,还真取得了不小的进步。听歌剧,他懂行,是所有跟班的舆论领袖,,每一段唱,是喝彩还是喝倒彩,大家伙都听他的。起哄闹事,不管在剧场还是其他公众场所,他也经常打先锋。布比太太去教堂(这是难得有的事情),他跟着,举止中也比过去少了一点该有的恭敬虔诚。但是,尽管他外表上捌饬,尽管在伦敦的时髦少年里,穿号衣和不穿号衣的都算上,他最漂亮,最体面,他内心里可一点儿也没学坏。

布比太太过去常说,“小约瑟”是英国最体面漂亮的跟班,可惜不够潇洒。现在约瑟夫可没这个毛病了,相反,她倒是常说:“嘿!这家伙还真精神。”她看出来了,这是城里的风气在这个老实人的身上起的作用。她到海德公园散步,总带着约瑟夫。累了,——她差不多每分钟都觉得累,就靠在他的胳臂上,跟他闲聊,一点也不见外。下车总得攥着他的手,有时候怕站不稳,攥得就特别紧。早晨要是有信来,她就让他直接送到床边。吃饭的时候,她眼睛总瞟着立在一旁的约瑟夫,只要不失身份,无伤妇德,她尽量地放纵自己。[11]

《约瑟夫传》插图

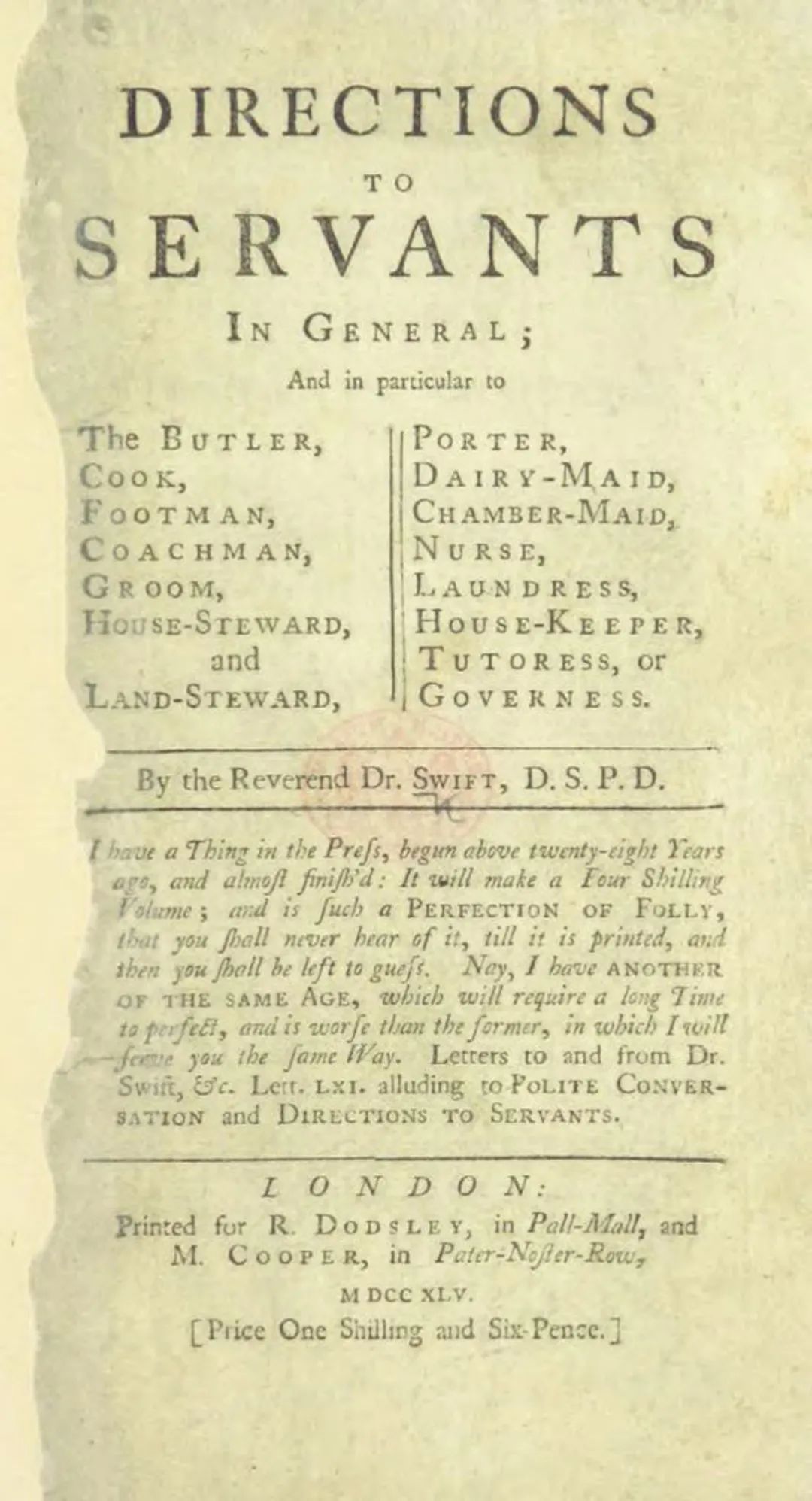

以上两段的言外之意,译文不能传达完全,须要另加一点解释。“披彩的同行”(partycoloured brothren)指的是和约瑟夫一样给大户人家当跟班的男仆。说“披彩”,是因为他们照例都穿号衣,一种在袖口、两襟和下摆镶边的制服。[12] 仆人如此打扮,是主人为了显示地位和财富。斯威夫特的《仆人指南》名为操行守则,实际是讽刺挖苦仆人,其中有关于“披彩”的佐证。[13] 约瑟夫跟这些人通殷勤,混迹其间,沾染了他们的习惯。说约瑟夫倾心歌剧,而且十分在行,实际上是贬损。歌剧从意大利传入英国,首次在伦敦演出是1705年,此后的几十年中,愈益普及,但也有不少非议。非议之一,是所有的词句,无论生死攸关,还是平淡家常,一律出之以歌曲,不自然。[14] 从意大利来的男演员,有一类叫做“castrati”,自幼就去了“势”,专唱女声。这就更使一些人感到不自然了。约瑟夫欣赏和模仿的是哪一路,菲尔丁没有点明,但以仆人的身份,爱好歌剧,自己还唱,此事本身就是笑柄。外来文化,在任何民族都会遇到偏见、抵制。“崇洋媚外”的人越贫贱,引起的反感就越强烈。他们追攀的对象,离自己的社会地位太远,因此被看作是不伦不类。这和说约瑟夫做头发其实是一个意思。

布比太太在公开的场合眷顾约瑟夫,明目张胆,不顾体面。约瑟夫却是听任摆布,就像一只被动的宠物,有生命,无性格,有力量,无主张。他在乡下看管园圃,招得群鸟毕至,狩狐,让猎狗分心;在城里当跟班,又让女主人痴迷反常。禽兽怀其好音,夫人取其相貌,这种联想对布比太太有欠恭维,对约瑟夫也含有贬义。菲尔丁在第二章里说约瑟夫在园子里赶鸟,曾把他比作柏雷亚柏斯(Priapus)。按通常的注释,这是古希腊诸神之一,照管田园,呵护繁殖,十八世纪的英国人对戳在田里的草人也作如此称呼。这个解释不错,但是这个比喻在当时还有别的含义。几年前,有史学家写书,专论十八世纪英国各个阶层的文化娱乐。对照阅读,可知当时的上流社会中有时髦人士,耽玩希腊和意大利的古代民间艺术。柏雷亚柏斯的各种雕像是他们竞相搜购的古董之一。雕像的基本形态是体魄健壮的裸体青年男性,在古代民间可能是生殖力的象征。英国的纨绔珍重他们,收集传看,意在炫耀男色。[15] 菲尔丁用柏雷亚柏斯作比喻,并不单指田夫野老对草人的称呼,因为约瑟夫是太太欲望的对象,攥着靠着,都是无可无不可,跟富家主摆弄赏玩的器具有相通的地方。这层意思在下面的例子里更加清楚。

《约瑟夫传》插图

布比先生在伦敦突然得暴病去世了。丈夫死后的第七天,布比太太传话,叫约瑟夫送茶到她房里去。以下是主仆之间的一场对话。

太太躺在床上,招呼约瑟夫在她旁边坐下。然后,不经意地把手搭在了他的手上,问他是不是爱过谁?约瑟夫听了有些糊涂,答说自己还年轻,不着急考虑这种事情。太太说:“尽管你年轻,我想你不会没有过那种感觉。说实话,约瑟,是哪个姑娘有福气,老盯着你,招上你的喜欢了?”约瑟夫说,他和所有见过的女人,从来没有过另眼相看的事。太太说:“那么说来,你是谁都喜欢了。你们这些漂亮男人,跟漂亮女人一样,老是三心二意。不过,要是说你心里没有偏爱,我才不信。你刚才的说法儿,我看是想保密。保密是好习惯,我不生气。一个年轻人,要是把跟太太小姐们的亲密关系告诉给别人,那倒是不好。”约瑟夫说:“太太小姐!夫人,我保证,我从来没敢想过哪位太太小姐!”太太说:“别装得太谦虚了,那样有时候反而是没有礼貌。现在你告诉我,要是真有一位太太喜欢你,要是她觉得你比别的男人都好,亲近你,那亲近的劲儿,是出身跟她一样的男人才敢想的,你不至于自以为了不起就出卖她吧?像你一样的漂亮男人,总是为了显摆自己,牺牲我们的名誉,根本不在乎我们屈尊信任他们,是多大的面子。跟我说实话,约瑟,你比他们,是不是多一点儿脑子,也多一点儿德行?你能保密吗?我的约瑟?”“夫人,”约瑟夫说:“您该不是在责备我,说我泄漏您家里的秘密吧?您要是赶我走,我希望您能向别的雇主证明我不是乱说话的人。”太太叹了口气,说:“我不想赶你走,也不能赶你走”。她说着,在床上稍稍坐起来,露出一段稀世少有的白脖子。约瑟夫看见,脸就红了。太太假装吃惊地说:“我这是在干什么?我单独和一个男人在一起,不加防备,光着身子,躺在床上。你要是起坏心,我怎么保护自己?”约瑟夫忙说自己没有坏心。“没有,”太太说:“你可能不管那个叫坏心,你的心可能也不坏。”约瑟夫发誓,说他的心确实不坏。太太说:“你没听明白。我的意思是,你要是真的打我的主意,那不算有坏心;可是别人会说你有坏心。你会说,别人不会知道。如果是那样,不就全看你能不能保密了?如果是那样,我的名声不就全都攥在你手里了?如果是那样,你不就成了我的主子了?”约瑟夫连忙请求,叫夫人别着急,他从来就没想过要对她做什么坏事,他宁愿死一千次,也不会让夫人有什么理由怀疑他。太太说:“我还就是要怀疑你。你难道不是男人吗?我的长相,多少还说得过去吧?你是怕我让你吃官司吧?我希望你怕。可是,天知道,我永远也下不了狠心去告你。我心软。你说,约瑟,你不觉得我应该原谅你吗?”约瑟夫说:“说实话,我永远也不会做对不起夫人的事。”“你说什么?那还不叫对不起我?你以为我会心甘情愿?”约瑟夫说:“我不懂您的意思,夫人。”“你不懂?那你不是白痴就是装傻。我算是看走眼了。滚到楼下去!别让我再看见你的脸!你那一套假正经骗不了我!”[16]

《约瑟夫传》插图

约瑟夫下了楼,就赶紧给妹妹帕梅拉写信,请她向主人布比代谋一份差事;不行的话,就问问教堂里有没有工作,他识字,又有一条好嗓子,——约瑟夫还不知道帕梅拉嫁给布比的事,以为她还在跟当地的牧师要好。他还说,自己的女主人一定是疯了,对他欲行非礼,神态言行,就跟他在戏里看见过的一样。要是妹妹帮不了他,他就回布比庄园,请教庄园上的助理牧师亚当姆斯,他挺赏识自己的。

这是一幕闹剧,情节滑稽,言语夸张读过《色梅拉》的人会感到似曾相识。这样的闹剧,在《约瑟夫传》的前10章里,重复了好几次。

菲尔丁这么写,是在拿《帕梅拉》的故事开玩笑。当时有不少人讥笑理查逊,说他描写的女仆是极意作态,以德邀宠。上文所引的蒙塔古夫人的信,表达的就是这种看法。而菲尔丁是把话反过来说。他描写一个男仆,还是帕梅拉的哥哥,诚心诚意地保持贞洁,不存非分之想,同时又要小心伺候主人,尽仆人的职分。结果顺从也不好,反抗也不好,顾此失彼,进退两难。玩笑的意思,还可以参照斯威夫特的《仆人指南》。[17]

《仆人指南》是公认的讽刺作品。约翰逊写的《斯威夫特小传》出版仅比《仆人指南》晚十年。其中提到《仆人指南》,说这篇文字证明斯威夫特“有记录所见所闻的习惯。因为这么多的具体事例,不可能是靠记性攒起来的。”[18] 这些事例,反映了当时的主仆关系,也反映了雇主对仆人的一种流行的看法。对照这些事例,就不难明白菲尔丁的意思:如果主仆关系有可能变成男女关系,而仆人还恪守本分,不知道从中占一点便宜,那么此人只能是仆人中的一个另类,是一块笑料。

《仆人指南》1745年版封面

第10章之后,小说的内容渐趋繁复芜杂。布比太太求爱遭到拒绝,气愤不过,就叫约瑟夫领了工钱走人。约瑟夫上路往回走,——回布比家在萨默塞特郡的庄园,他的未婚妻范妮是布比家的女仆,他是去找她的。路上先遇到了牧师亚当姆斯,后来又遇到了来伦敦找他的范妮。三人同行,遭逢了许多始料不及的事情。前后相继,其他的人物也来到了布比庄园。先是布比太太。她从伦敦回来,仍然在打约瑟夫的主意,用了种种的办法来阻止他跟范妮结婚。接着是小布比,也就是帕梅拉的丈夫B先生。他刚结婚,带着帕梅拉来认亲,一是认布比太太,他的婶母,二是认约瑟夫,帕梅拉的哥哥。帕梅拉以为,自己既然成了布比家的人,约瑟夫也就因此提高了地位。范妮出身贫贱,身为仆人,字都不识一个,约瑟夫娶她有辱身份,劝他取消婚事。她丈夫也说,他既然娶了帕梅拉,就不嫌弃她的亲戚,只要约瑟夫放弃范妮,他一定尽力提携。如何提携,布比太太早就想好了。约瑟夫英俊健壮,骑马是好身手,她要侄子在陆军里给约瑟夫捐一个官职。这在当时,确实是一条改善地位的出路。帕梅拉还跟约瑟夫说,如果他们的父母在场,也会是这个主意。但是约瑟夫不干,态度十分坚决。菲尔丁的叙述,直接引语用得不多,但在此处有一段约瑟夫跟布比先生的对话,十分精彩。

约瑟夫说:“我喜欢谁,我父母管不了。他们要是一时昏了头,或者想要高攀,我也犯不上迁就他们,牺牲自己的幸福。再说,我妹妹没承想她得了富贵,我父母要是因此就心高气傲,看不起同类,我也不觉得是什么好事儿。不管怎么说,我绝不能不要范妮。就算你能高抬我,跟高抬我妹妹似的,我也不能不要范妮。”布比说:“你这么打比方,你妹妹和我倒真得谢谢你。但是,范妮根本就没有帕梅拉那么漂亮,德行也比不上帕梅拉一半。既然你不客气,说起我娶你妹妹的事,我就得告诉你,我跟你,可不一样。凭我的条件,我可以由着性子,随心所欲。我要是不这么活着,就是傻瓜。可你要是也想这么活着,那你就是傻瓜。”约瑟夫答话说:“凭我的条件,我也能由着性子,随心所欲。范妮就是我的全部快乐。只要我有好身体,就能靠劳动养活她,让她过上她生来该过的日子,那也是她愿意过的日子。”[19]

约瑟夫的倔强不仅限于言词。来布比太太家做客的,还有一个阔少,带着仆人调戏范妮。约瑟夫两次跟他们动手,都是凶狠果决,毫不犹豫一掌一声响,一拳一记痕,全然不在乎阔亲戚作何感想。

《约瑟夫传》插图

在小说的结尾,布比庄园来了一位住在附近乡间的绅士,家道小康,颇有教养。他早年丢失了一个儿子,这回经人指认,原来就是约瑟夫。不论是讲血统出身,还是讲裙带关系,约瑟夫的社会地位都变了。但是他还是一本初衷,娶了范妮,留在乡下,做了一个自食其力的农民。

本文所要讨论的问题,即由此而起。在前10章里的约瑟夫,沾染了城市的奢靡,但又没有彻底地浸透。他赶时髦,却又不能像有的跟班那样,完全不理会传统的道德规范,毫不拘束地自管放荡。布比太太是上等人,是雇主,他知道遵守尊卑的分际;可布比太太又是一个女人,爱上了他,主动地投怀送抱,如果满足她的要求,他就要逾越主仆的界限。菲尔丁描绘的,是一个无所适从,惶恐卑屈,含糊暧昧的窝囊废。而故事结尾时的约瑟夫,却是一个出言直爽,简单执着的乡下汉子,有主见,有担当,而且极有自尊,——不该是自己的,给也不要,该是自己的,抢也不给,刚猛憨直,如火烈烈。稍为留心的读者,都会有这两种完全不同的印象。

再仔细一点的读者,还会发现一处情节蹊跷的地方,——有关约瑟夫的未婚妻范妮。自第一卷第11章起,范妮频频出现对她的身世、相貌、人品也多有描写,交代得十分仔细:范妮幼孤,是布比庄园自家养大的仆人,和约瑟夫相爱有年,感情极好。两人还没有结婚,是为了预先存下一点养家的钱,这也是牧师亚当姆斯的劝告。然而,在前10章里,竟然没人知道约瑟夫有一个未婚妻,包括约瑟夫自己。在上文所引的例子里,布比太太一再追问约瑟夫有没有相好,他只字未提范妮。给帕梅拉写信,他也只是说如果被解雇,要回到乡下去找牧师亚当姆斯。可见范妮是后来插入故事里的一个人物。插入之后,前面的文字并没有为她有所改动,做一些相应的铺垫。

类似的破绽,《约瑟夫传》里还有一些。譬如在第一卷第10章里,约瑟夫被布比太太开除,临走,交回了布比家的号衣,是借穿了另一个男仆的便服上路的。但是在同卷第14章里,有人在旅店里看到约瑟夫穿的号衣,便以之断定他是布比家的仆人。像这样的破绽,在《汤姆·琼斯》里就很难找到了。《约瑟夫传》成书仓促,未得从容经营,因而在安排情节,状写人物的时候前后失顾。但是我们也因而获得了一个机会,可以对故事的构思做一些推测和猜想。

《约瑟夫传》1742年版封面

《帕梅拉》风行一时,菲尔丁有所不忿,要写一个也是关于仆人的故事,与之相对。这是《约瑟夫传》的缘起,没有疑义。小说仓促成书,约瑟夫的风度气质,前后出落未能一致,这也是事实。但是菲尔丁对于约瑟夫这个人物,有没有一个首尾呼应的构思呢?

约瑟夫被布比太太开革,离开伦敦往多下走,路上遇见范妮和牧师亚当姆斯。第三卷第三章里,他们曾在一家投宿,主人叫威尔逊,自言本是世家子弟,受过很好的教育,早年无行,和伦敦的各色纨绔交游,放纵潦倒,把祖产挥霍光了。落魄的时候写过剧本,也写过诗,都不足以维持生计。后来认识了一位酒商的女儿,愿意嫁给他,婚后变卖了妻子继承的产业,两人在乡间买了地,过田园生活。威尔逊夫妇早年丢失过一个儿子,原来就是约瑟夫。但是父子相认是在第四卷第15章,小说的结尾。

第一卷第八章,布比太太情不自禁,第二次叫约瑟夫到她房里问话。菲尔丁对约瑟夫有如下的描写:

约瑟夫·安德鲁斯先生,现年21岁。他身材中等偏高,四肢生得妥帖匀称,既体面,又强壮,大腿小腿比例合度,肩膀宽阔结实,双臂下垂的时候,舒展大方,有力而不笨拙;头发是深棕色,略带卷曲,随意后披。他的额头很高,眼睛是深色的,明亮又甜蜜;鼻梁隆起,有如罗马人;牙齿白净整齐,嘴唇厚实红软;胡须只在上唇和下颌显得粗硬,在气色极好的两颊,却长得浓密柔软。他的面相看上去既和气,又富于感情,文词难以描摹。此外,他的衣着极其整洁;他的风神气度,会使那些于贵族人物见识不多的人,从中感受到高贵。[20]

这段文字的含意,可以随上下文的范围而有所不同。现代的英美学者,讨论一个词或者一段话与其周遭文字的语义关联,常说“context”,通常译为“语境”。钱锺书先生把这个观念释为“终始”,用在此处非常切当。[21] “终始”,意味着上下文义的起止可以伸缩,语境囊括的大小可以变化。上面一段对约瑟夫面貌肢体的形容,如果仅就其前后紧接的情节理解,所说的就是布比太太眼中的男色。但是,如果读者将其“终始”放宽一些,看完全书,知道了故事的结局,知道了约瑟夫的亲生父母是谁,再返观这段描述,就会感到其中有关于约瑟夫真实身份的消息。第一卷里还有另一处类似的端倪。在第14和第15章里,约瑟夫住在一家客栈,因为遭了抢,衣不遮体,主人就把他当流浪汉安置。可是店里的女仆跟老板说,约瑟夫的皮肤细润光滑,手也很软,可能是个绅士。一位美国学者曾说明一个人的出身门第掩盖不住,也剥夺不走,即便其人不自知,也会自显于外。[22] 这种俗谈,在当时并不是人人受信,但是说菲尔丁的看法与此相类,应该没有疑义。《汤姆·琼斯》是他的代表作,构思的主线就是出身血统。汤姆是弃儿,生身父母,直到故事的结尾才弄清楚。他从小偷窃打架,顶撞老师,长大纵酒纵情,以至流浪从军,但是一切作为总透出一种高贵的气质,所到之处,如影随形。

《汤姆·琼斯》插图

由此推断,约瑟夫真正的出身并非贫贱,是菲尔丁在构思伊始就有的设想。他所下的伏笔,如果将其上下文义的终始限制在第一卷,就只有讽刺嘲弄的意味。这是因为《约瑟夫传》前半的行文大半是拿《帕梅拉》开玩笑,玩笑理查逊所歌颂的仆人的美德和因此而生的际会姻缘。兴之所至,随意挥洒,玩笑开得太大了,约瑟夫被写得轻浮浅薄,而且窝囊无用,几乎成为被布比太太和女管家强食的弱肉。但是,就通篇而言,约瑟夫的故事有首尾呼应的地方。这是一个仆人交了好运,提高了地位的故事。这个故事和《帕梅拉》的不同之处,在于约瑟夫所交的好运跟主人的赏识眷顾毫无关系。布比太太自是布比太太,约瑟夫自是约瑟夫。

但是,菲尔丁怎么会在10章之后,忽然想起要在故事里加进范妮这样一个人物呢?把范妮跟《约瑟夫传》的写作背景相联系,可以看出两层意思。先说第一层。第二卷,第12章有一段专写范妮:

范妮今年19,高挑的个头,一副动人的女性身材,不过并不是轻巧单薄的那种,那种女人看起来像是标本,挂在解剖室里合适,没有别的用处。范妮的身材正好相反,丰实硕硕,乳房尤其饱满,几乎要把紧身胀破了。两胯宽广,用不着裙撑子帮忙。臂膀露在外面,骨肉相当,看看就知道,藏在衣服里的肢体是同样地匀称合度。手脚因为劳作晒红了,但是卷起袖子,或是撩起脖子下的方巾,就会现出白皙的皮肤,胜过意大利的颜料。头发繁荣茂盛,是栗色的,她自己剪短了,每个礼拜上教堂的时候,照着时兴的式样烫出卷儿来,垂在肩上。高额头,高鼻梁,弯弯的浓眉。嘴唇红润,照太太小姐们的标准,下嘴唇往外凸得多了一点儿。牙齿白净,可是长得不够整齐。出过天花,脸上只留下一个坑,在左边,挺大,看上去跟个酒窝儿似的,邻近有一个真的酒窝儿,小得多,只能当陪衬。白脸皮被太阳晒得有点儿粗糙,但是透出一片春花才有的朝气,太太小姐们宁愿用自己脸上的白嫩来交换。待人接物虽然拘谨,却非常有感情,微笑的时候,有一种无法描绘也无法模仿的甜。一句话,她的高尚可爱,自然天成,胜过任何的人工培养和训练,见者无不惊奇。[23]

如此详繁切至地描写女人的身体,在理查逊的作品里从来都没有。然而,要说明这段文字里的社会和阶级的成见,却要把它和《帕梅拉》并观。[24]

理查逊写《帕梅拉》,声言是有补世教,体裁又是书信和日记,于情于理,都不便让女主人公自我夸赞。但是,B先生不顾地位悬殊,娶一个仆人,于情于理,其原因都不能仅限于帕梅拉在书信和日记里表达的思想道德。理查逊必须想办法,对帕梅拉的容表风貌有所交代。以下便是例子:

我答完话,尽量地克制慌乱,屈膝行了个中规中矩的礼,退出房间。离开之际,我听见托尔夫人说:“她说得真好!”又听见布鲁克斯夫人说:“看看这身段!我这辈子没见过这么标致的脸和身段。我看,她的出身肯定比你说的要高。

这是《帕梅拉》第23封信里的事。帕梅拉告诉父母,男主人B先生宴请当地缙绅,女宾们听说他家里有一个女仆,盛传十分漂亮,吵着要见见,于是就把她叫到众人面前。夫人们看到她,都说名下不虚。你一句,我一句,帕梅拉承受不住夸奖,赶紧告退。

女宾们的品评,并不暗示帕梅拉真的出身高贵。理查逊不相信人的品位高下有种,可以世代相传。B先生之所以对帕梅拉一见倾心,是因为她被老夫人长年调教,耳濡目染,已经完全是一副大家闺秀的样子。小说开篇,就对此有所申明。帕梅拉在第一封信里说,她服侍老夫人,除了写信、记账、弄弄针线,所学的其他事情,都远不合一个仆人的地位,要是被遣散,很难再到别的人家帮佣。她在第29封信里,想像还乡之后的尴尬,说得更加具体:“就连村上的人庆祝五朔节,我都无法参与。因为我一直跳的舞式,是米奴哀、利戈顿,还有各种法国舞,跟那些挤奶姑娘跳不到一起。”又说:“我在书里看过,有一位了不起的主教,因为信仰将受烧身的极刑。事前为了考验自己的坚韧,他把手指伸进烛火里去烤。前天,厨房里的下女莉切尔把一个锡镊盘子刷洗了一半走开了,我就想试试自己能不能干这一类活。我发现我能行,虽然一下一下地,干得慢一点儿。只是手上磨出了两个水泡。”

《帕梅拉》插图

可见帕梅拉虽然身为女仆,却接受了富家小姐的教养,熏染既久,习以为常,一旦遭逢变故,竟有积重难返之感。婚姻双方出自不同的阶级,低就或者高攀在18世纪的英语里有个贬称,叫“misalliance”,意思是门户失类。但是在理查逊的小说里,B先生择偶失类之前,先有了帕梅拉文化习尚的失类。因而各位女宾才夸赞帕梅拉言词礼貌得体,身材纤秀苗条;因而帕梅拉才痛感自己的优雅娇柔,不胜劳作,和家乡的村姑无法以类相从。这在理查逊,自然是委婉曲折地解释帕梅拉何以特见赏识,为她的婚姻铺垫张本。菲尔丁对此不以为然。他的别样观感就体现在状画范妮的文字里。

范妮胸前丰满,腰下宽阔,这是说她宜于生养;高大健壮,饱经日晒,这是说她能够吃苦耐劳;拘谨不善言词,这是说她没念过书,没见过世面;而且脸上有麻子,而且牙齿不整齐,而且还是个“地包天”。如此种种集于一身,今天的读者一看就能明白,范妮不是大家闺秀,也不像一个大家闺秀。对于当时的读者,对于读过而且熟悉《帕梅拉》的读者,菲尔丁的这番描写还有别的意思。他想说:这是一个女仆,女仆就是这个样子,就应该是这个样子。结尾的一句里的“高尚可爱”,原文是gentility,十八、十九世纪的英语形容绅士淑女气质优雅,高人一等,用的也是这个字。之后的“人工的培养和训练”,原文是art,指的是跟自然相对的人为努力。当时很多中产之家,为了提高自己和子女的文化品味,请人教授音乐、舞蹈,其他诸如社交场合的举止仪范、书信的遣词用句,也都有书籍可供自学。这些都可以称为art。菲尔丁说范妮的高尚气质,人工远不能及,是针对《帕梅拉》,也是针对想要提高身价的中产阶级,——美在于自然本分,不在于改头换面,你该是谁,就是谁!

然而,菲尔丁在故事里插入范妮这样一个人物,用意还不仅是影射《帕梅拉》。因为没有范妮,约瑟夫就不是菲尔丁想要的样子。

妹妹嫁了上等人,裙带关系可以润及己身,约瑟夫为了范妮,却毅然不顾。后来,约瑟夫找到了生身父母,论家世,自己的身价也高了,他仍然不改初衷,和范妮结了婚。这样的情节安排,是标举约瑟夫的有情有义。但是,约瑟夫笃守的情义,不仅是他跟范妮之间的男女旧情,更是他自己多年来作为仆人,以劳作为生的本来面目。这一层意思,仍然和《约瑟夫传》的写作背景有关,但是背景的范围要广一些,不仅限于《帕梅拉》,还涉及当时的社会风习,涉及菲尔丁本人的言行事迹,身世之感。要有所说明,必须求助于文学以外的证据。

菲尔丁时代的英国,世道变了。詹宁斯(Soame Jenyns,1704—1787)的父亲是伦敦富商,他本人是多年的下院议员,好发议论,有“蓝袜男性”之称。以下是他在1755年写的一段时评,语带讽刺,但却反映了实情:

如今每一个手艺人看上去都像是商人,每一个商人看上去都像是绅士,每一个绅士看上去都像是贵族。咱们国家的人口一律高贵,平民绝无仅有。……最低贱的工匠的儿子,在慈善学堂里识了几个字,妄想置身高阶,居然到海关来申请体面的职务,想做验货的官员,也不想想自己的父亲是干什么的。同样出身的女孩子,如今也在出售或者裁缝高档女装,要不就是侍奉贵妇人,有的竟然当起了家庭教师,这个职业,在过去只限于教士的遗孤,还得是受过良好教育的。律师的书记,城里的学徒,如今也打扮得像是骑兵军官,养狗,养女人,在剧场里发表意见,在酒店里高谈阔论。城里的商人不坐账房,要去娱乐场所;乡间的绅士不理田产,要参与政治,两者都是非其所宜,有害无益。下院的议员,有一点名望的,都迫不及待要获取爵位,穿着打扮,车马仪从,日常开销,处处攀比贵族。[25]

斯摩莱特的小说《汉弗莱·克林克》1771年出版,是菲尔丁身后的事了,但其中对英国社会的描写,应该也是菲尔丁的见闻所及。如书中说到温泉疗养地巴斯:

巴斯是四方观瞻所集,凡是暴发户,都要配上时髦的行头,到此地来露一露脸:有东印度公司的文书、职员,箱笼里满是殖民地的不义之财。有从美洲来的种植场主、黑人的监工、二道贩子,他们如何赚的钱,不能跟外人说。有买办、代理、承包商,英国近年来接连两次参加战争,自己民族的血肉就是这些人的致富之源。还有放债的,当掮客的,形形色色,干什么营生的都有。全都是一些出身低贱,毫无教养的人。他们忽然变得富裕了,富裕的程度,早年间的人见都没见过.他们当然要发狂——自大狂,虚荣狂,不知天高地厚的狂!这些人花钱既无趣味又无节制,极尽荒唐地挥霍,因为逞富是他们评论人物的唯一标准。所有这些人都赶着往巴斯来,因为在这个地方,只要有钱,他们就可以和公爵、侯爵、伯爵,还有其他的贵族出入同样的场所。[26]

十八世纪在巴斯集会厅举办的舞会

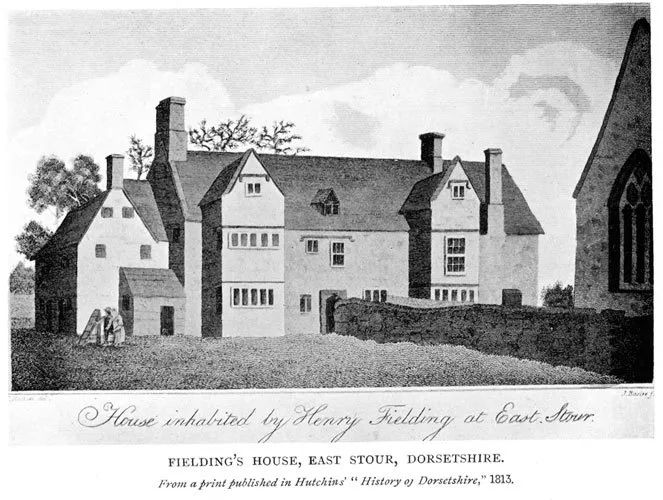

菲尔丁不是暴发户,也不喜欢暴发户。就家世和本人的境地而言,他的情形跟暴发户正好相反。

菲尔丁的父系,上推四代是伯爵门第。高祖和曾伯祖在内战前后的政治、外交中极为活跃。封爵是在17世纪初,斯图亚特王朝入主英国之后,在当时是“新贵”。经过一个世纪的广结姻亲,由微渐著,到了汉诺威王朝,也可以算是旧望世家了,上文提到的蒙塔古夫人就是菲尔丁的表姐。菲尔丁的祖父和父亲都不是长子,不继承爵位和产业,靠个人的本事和家庭的关系在教会和军队谋生,这也是贵族众子的常例。祖父任神职,差一点没做到主教。父亲17岁即进入陆军,59岁时升为中将。所以,菲尔丁虽然因为世远亲疏,跟爵位无缘,论出身,仍然算得上贵族圈子里的人。他母亲去世得早,父亲再婚,童年和弟妹长于外家。外祖父是著名的律师,多年担任王座大法官,受封及身而止的爵士,置有多处田产。舅父也是名律师,菲尔丁成年以后受过专门的法律训练,就是靠他的帮助。[27] 近现代的学者搜寻档案,发现有菲尔丁的父亲和外家之间的官司记录。纠纷起于他母亲陪嫁的田产和几个孩子的抚养权。从官司的证词,可知菲尔丁的父亲生活放纵,开销无度。还有其他年代晚一些的记录,证明由于父亲的负债和几度再婚,菲尔丁没有任何祖产可以继承。他当作家,把文字和文学修养当成谋生的技能,是不得已。他几次惹上债务官司,被告上法庭,一家人常陷在贫病的窘况。理查逊在1755年已经是名成功就的小说家,但仍然要扩建自己的印刷厂,不想离开老本行。这也是当时作家地位的一个旁证。[28]

十八世纪的英国作家,专靠写作为生的,过得好的不多。但是菲尔丁一定觉得自己比许多人更卑屈,更穷。他留下了那么多的著作,其中极少说到自己的生活。这可能是因为他不像理查逊那样喜欢保存信件还可能是因为他觉得自己的窘境不堪言,或者不屑言。而没有身世之叹,不等于没有身世之感。十八世纪的英文里有一个称呼,ethic writer,以后很少见,指的是就社会问题、道德行为发表评论的作家。菲尔丁也算一个。他对自身经历、遭遇的感受,常常隐伏在这些文章里。1740年2月16日,杂志《斗士》(Champion)发表了菲尔丁的一篇长文,讨论慈善救济。[29]

他把需要慈善救济的人分为五类,其中有受到当政的势力排挠无法在军队和教会里谋到职位的世家子弟,有因为意外的事故陷入贫穷的专业人士,还有尚未成名,因而没有收入的艺术家和科学家。这三类人的困难,菲尔丁是一笔带过,语焉不详。对另外两类人的情况,他说得十分详细。一类是因为欠债入狱的,再一类,就是力图保持体面的破落户,这一类人,菲尔丁觉得是最需要社会关心的。菲尔丁设身处地、体贴入微的同情心,其来有自。在为《斗士》写稿的时候,他欠了三份债。三个债主都是穷追不舍,不依不饶。他在一年以后因为其他的债务被拘系,有明文为证。此次是否真的入狱,监狱的记录缺失,无法确知。但是欠债的原因却有记录。有一份是因为住了太好的房子,付不起租金。还有一份债务欠的是车马行。他这种做派可称作“Conspicuous consumption”,指的是以物质消费显示自己的身价,也就是奢侈。这是20世纪的英语里才有的词,但是这种现象的历史要久远得多。租车马,撑门面,知其不可而为之,他的“不可”,仅仅是因为财力有限。而他要是不奢华,也是失其本色。一星期之后,菲尔丁意犹未尽,又给《斗士》写了一篇文章,其中告诫有钱的人要照顾像他这样的人的自尊心:

造访人家,或有主人,论出身跟他们平等甚至还要高贵,而论钱财却是远远不及。此时言谈应该避免有失礼貌的暗示。譬如说人家住得远了一点儿(也就是说在房租低廉的地区);或者说,老房子住起来真是不方便,此前不知道伦敦城里还有这样的地方。还有其他不该说的话,譬如说墙上应该挂画;或者在天冷的时候说屋里铺上地毯会暖和一些;或者说假发戴歪了,须要整一整,可惜没有一面镜子;或者说,用小炉子取暖,其实更费煤。[30]

菲尔丁就社会问题和行为道德发表的评论,多于他的小说。这些文字是可以,而且是应该和他的小说并观的。因为它们是同一个人的思想、感情的不同方式的表达。约瑟夫是一个仆人,似乎不能跟菲尔丁相提并论。但他是菲尔丁想像出来的人物,既是菲尔丁用来玩笑《帕梅拉》的工具,又是表达菲尔丁社会理想的媒介。约瑟夫身份的改变,与他的所作所为无关。如此的情节安排,其意若曰:德行操守,不是改变地位的手段。这其实是一种社会偏见,针对《帕梅拉》,也针对中产阶级敬业奋斗,以求进身的理想。约瑟夫的身份改变之后,菲尔丁还要替他安排一个着落,一个归宿。这个归宿,就是范妮。

从上面征引的文字可以看出,在文化风习的新旧替换之时,在各色人等社会地位的升沉转移之中,菲尔丁的阶级意识非常的深刻,非常的坚实,耿耿在抱,不能忘怀。他要是懂汉语,一定不赞成“与时俱进”的说法。他见不得暴发户忘乎所以的奢侈。就连一个店员在出差的时候,使气妄为,发一点小小的狂,满足一下虚荣心,他也不能容忍。他言论行迹所守的原则,是紧紧地抱住过去不放。

菲尔丁位于多塞特郡(Dorsetshire)的宅邸

约瑟夫在身份改变之后,于范妮旧情不忘。他所体现的理想,是在个人的境遇变化之时,持常守故。这也是菲尔丁的理想。约瑟夫经过了几天的行程,从伦敦回到乡下,一改俯仰随人,毫无个性的面目,变得出言直爽,行动果决,其近因,是范妮,其远因,是菲尔丁对风气转变的反抗。

十八世纪的英国,仆人很多。仆人的身份,是谁都可以借来用一用的。约瑟夫、范妮成全了菲尔丁的想像和追求,他们身上,有菲尔丁的影子。本文的副题也就是这个意思。

[1] 此书有两个汉语译本:一名《约瑟夫·安德鲁斯的经历》,译者王仲年,上海平明出版社1955年出版。另一本的译者是伍光建,1928年上海商务印书馆首次出版,1954年北京作家出版社标点、修订后,重排出版,名为《约瑟•安特路传》我对原文的理解,跟上述两位译者略有出入,引用原著一律重新翻译。译文取自Henry Fielding,Joseph Andrews and Shamela, ed. Martin C. Battestin, Boston: Houghton Mifflin, 1961。译文注出页数,同时标明原著的卷和章,以便使用不同版本的读者。

[2] 原文见The Selected Letters of Lady Mary Worley Montagu, ed.Robert Halsband,New York: St.Martin s’ Press,pp. 258-262.

[3]引自Allen McKillop, “Wedding Bells for Pamela”, Philological Quarterly,XXVIII,II,(1949), p. 325.

[4] 信的全文载于Anna Laetitia Barbauld ed., The Correspondence of Samuel Richardson,London:1804, vol. I, pp. 53-58。参看Ducan Eaves & Ben D.Kimpel,Samuel Richardson:A Biography,Oxford University Press,1971,p. 120.

[5] Eliza Haywood,Anti-Pamela:or,Feign d’ Innocence Detected,London:1741。全文影印见于The Pamela Controversy:Criticisms and adaptations of Samuel Richardson s’ Pamela, 1740-1750, ed. Thomas Keymer and Peter Sabor London:Pickering & Ciatto,2001,vol.3.

[6] A Present for a Servant Maid,London:1743。关于这两本书的作者的判定,参看Alan McKillop, Samuel Richardson: Printer and Novelists,Chapel Hill:University of North Carolina Piess,1935,pp.79-80.

[7] Solomon Lowe to Richardson, 21 December 1741. 这封信没有出版,原件藏Forster Collection of Manuscripts, Victoria and Albert Musuem,London编号XVI, I,fo. 78。本文引用来源:Thomas Keymer & Peter Sabor,ed., The Pamela Controversy,London:Pickering & Chatto, 2001,Vol. I,p. xiii.

[8] Terry Eagleton, The Rape of Clarissa, Oxford: Blackwell,1982,p. 5.

[9] Book 4, chapter 12中, Adams说:“There are several Boobys who are squires,but I believe no baronet now alive.” 当时的读者一定感到十分可笑。(p. 280,同一页有“Sir Thomas Booby of Somersetshire”之说。)

[10] 参看J. H. Plumb, Georgian Delights, Boston:Little Brown, 1980,pp. 43-45.

[10] 卷一,第四章,p. 20。

[12] 参看Phillis Cunnington,Costume of Household Servants:From the Middle Ages to 1900,London:Adam and Charles Black, 1974,pp. 15-35.

[13] 参看Jonathan Swift, Directions to Servants, London: Hesperus Press,2003,p. 41.

[14] 参看Josehp Addison and Richard Steele,The Spectator,ed.Gregory Smith London:Everyman s’ Library,1930,vol. 1,p. 106.

[15] 见John Brewer, The Pleasures of the Imagination:English Culture in the Eighteenth Centure,New York:Farrar Straus Giroux,1997,pp. 262-269.

[16] 卷一,第五章,pp. 22-24.

[17] 参看Jonathan Swift,Directions to Servants,London:Hesperus Press,2003,pp. 1-13.

[18] 参看Samuel Johnson, Selected Poetry and Prose, ed. Frank Brady and W. K. Wimsatt,Berkeley:University of California Press,p. 465.

[19] [20] 第四卷,第八章,p. 259. 引文中“就算你能高抬我,跟高抬我妹妹似的,”原文是“though I could raise her as high above her present station as you have raised my sister” 在此书讲不通,疑是笔误。根据上下文义,菲尔丁想说的似乎是“though I could be raised as high above my present station as you have raised my sister”,遂照此猜测译出。小说仓促成书,笔误不少,如下文提到的约瑟夫所穿的号衣另有一例菲尔丁在其他著作里的笔误,可作为我猜测的旁证。1741年3月,菲尔丁有一时评攻击当时的首相沃尔浦尔,其中有一句:“Let him look to it,who squanders the Patrimony left him by his Ancestors and entails Beggary upon his Prosperity”。最后一个词“prosperity”,拼写正确但有悖上下文义,应为“posterity”之误。参看Ronald Paulson, The Life Henry Fielding,Oxford:Blackwell Publishers,2000,p. 180, pp. 30-31.

[21] 见《管锥编》,北京中华书局,1979年,第一卷,第170页。

[22] 见Michael McKeon, The Origins of the English Novel,1600-1740,Baltimore:The Johns Hopkins University Press,1987,pp.212-213,239-240. 他所征引的材料来源分别是Charles II s’ Escape from Worcester: A Collection of Narratives Assembled by Samuel Pepys, ed. William Matthews, Berkeley: University of California Press,1966,和Gervase Holles,Memorials of the Holles Family:1493-1656,ed. A. C. Wood, London:Royal Historical Society,1937。

[23] pp. 128-129.

[24]《帕梅拉》有吴辉的汉语译本,1997年南京译林出版社出版。本文引用,一律自行翻译,所据版本为Samuel Richardson,Pamela,New York:Norton & Company,1958,原文的出处以信的次第标明。

[25] 译自The World, 125, 见British Essayists, vol. 28, p. 111, London:1817.

[26]译自Tobias Smollett, Humphry Clinker, ed. Angus Ross,London:Penguin Books,1985,pp. 65-66.

[27] 有关菲尔丁的家世及早年生活,见Martin and Ruthe Battestin,Henry Fid ding:A Life,New York:Route dge,1989,pp.1-52. 关于其高祖William Feilding、叔曾祖Basil Feilding及外祖父Sir Henry Gould,Oxford Dictionary of National Biography,New York:Oxford University Press,2004,列有详细词条。“菲尔丁”一姓的英文拼写,可以是Feilding。

[28] 见Duncan Eves and Ben D. Kimpel, Samuel Richardson: A Biography,Oxford: Oxford University Press,1971,pp.500-501

[29] [30]原文见Henry Fielding, Contributions to the Champion and Related Related Writings,ed. W. B. Coley, Oxford:Clarendon Press,2003,pp. 181-186,p. 187.

全文完

原载于《外国文学评论》2006年第1期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注