追求知识神话的终结者——评马洛的戏剧人物浮士德

编者按

在西方文学里,求知神话的传统历史悠久,《浮士德》既是这个传统的延续,又是它的终结。随着中世纪的结束和文艺复兴的到来,神被边缘化,确立了人的中心地位,人的意志取代了神的观念。人们渴望认识自然,获得驾驭自然力的知识。在求知精神与新教意识形态严重冲突的语境下,马洛在继承神话传统的基础上,运用他的塑造能力,通过再现和改变神话的方式建构了一个浮士德求知的神话。浮士德否定旧学,把自己塑造成神,解构了神学知识体系。从这个意义上说,浮士德是西方求知神话的终结者。

作者简介

邓亚雄,发表本文时为重庆交通学院外语系副教授。

Anonymous portrait, believed to show Marlowe, at Corpus Christi College, Cambridge

英国剧作家克里斯托弗·马洛 (Christopher Marlowe,1564—1593),在《浮士德博士的悲剧》(以下简称《浮士德》)里,塑造了一个认识到知识就是力量的人物。[1] 约两百年后,德国大文豪歌德创作了诗剧《浮士德》。马洛和歌德的两个浮士德剧本之间“有一种精神和情感的距离。这个距离反映出文化历史的地震般的变化”。[2] 马洛的浮士德反叛神权,与严厉的新教意识形态作斗争,解构神权话语权力,追求认识自然、驾驭自然力的知识。与此不同的是,歌德的浮士德鄙视旧有的和没有实用价值的知识。他投身社会现实生活,在小世界和大世界里塑造自己的理想人生,通过永恒的行动实现存在的价值,以精神和感觉的方式去探索人类潜力的极限。他所追求的是“先验的一刻”,一个关于世界和人类认知的集中显现。[3] 为获取无限知识和至高无上的力量和权力,马洛笔下的浮士德不惜把自己的灵魂和生命出卖给魔鬼,用伊壁鸠鲁(Epicurus,前341—270)的唯物论作武器,探索了宇宙的构成及神性的存在,验证了世界是由元素构成,自然能被人认识的论题。在基督教意识形态语境里,浮士德的动机和目的都严重触犯了新教教规和他所处文化的价值观。虽然他最终受到惩罚,但是他用元素这个科学话语,解构了基督教神学知识体系。

《浮士德》在当时上演时极为成功。但在以后的岁月里,马洛本人连同他的作品,都受到冷落,几乎被人遗忘。从马洛在十九世纪初被重新发现后,当时的权威批评家赫兹里特(W. Hazlitt),在赞扬莎士比亚同代人作品中所表现出的旺盛活力和创新精神时,把马洛排在了其他人之前。[4] 从此,《浮士德》越来越多地受到批评家和读者的重视,在十九世纪中后期,该作品获得了普遍的赞誉和高度评价。1870年版马洛《作品》的编者坎宁汉称该剧是马洛“最好的剧作”。[5] 学术界普遍认为,它“既是马洛的最大成就,也是到那时为止英语悲剧的最高典范。”[6] 到了二十世纪,随着新理论和新方法的运用,马洛研究也随之深入,对其作品也有了多元化的解读和阐释。

但是到现在为止,有关马洛的《浮士德》的研究都忽略了一个重要方面,即没有把对这部作品以及作品里的主人公的讨论与西方追求知识、探索真理和认识自然的神话联系起来。在西方,有关寻求并获得知识的最早记载,见诸希伯来人的《圣经》和希腊神话,希腊悲剧更是以形象的视觉形式将其表现了出来。在文艺复兴时期,西方的求知神话在《浮士德》这里达到了顶点。

Frontispiece to a 1620 printing of Doctor Faustus showing Faustus conjuring Mephistophilis. The spelling "Histoy" is agreed to be a typographical error.

求知精神与基督教认知论的冲突

人类对于知识重要性的认识和求知欲望,最早可追溯到从远古时代流传下来的神话,“因为神话凝视着无限,乃普遍性和真理的无与伦比的例子”[7] 。人类历史的发展过程,其实就是一部获取知识、探索真理的历史。透过这些朦胧深奥的神话,我们可以看到远古先民们在追求知识的道路上留下的些许痕迹。在西方,追求知识的活动一开始就笼罩在一种不祥、阴沉和悲壮的气氛中。

在希伯莱人的《旧约·创世纪》里,人类祖先亚当和夏娃违背神意,偷吃知识树上的禁果,失宠于神,落得犯下原罪的可悲下场。在希腊人的求知神话里,普罗米修斯窃天火济人类,受到宙斯酷刑严惩。在俄狄浦斯的故事里,俄狄浦斯是一位坚忍不拔的真理探索者,为拯救臣民免受瘟疫之灾,他按神喻追查杀害前国王的凶手,结果发现这个凶手正是他自己。在远古的神话中,知识被罩上了层层神秘的光环。它是“禁果”,是“火”,是“神喻”。它是“神们特有的东西”和“各种技艺的教师,绝大的资力”[8] 。

在基督教主宰西方文明的漫长岁月里,《圣经》或通过教会诠释的神言成了一切知识的源泉和指归。在基督教文化语境中,不但蕴含着原始朴素科学精神的神话销声匿迹,就连古代希腊哲学家们试图通过观察和假设构成世界的物质,探索宇宙奥秘的思想和行动也被归化。奥古斯丁认为,“基督教的优秀之处超过了哲学家们的所有技艺”[9] 。他阐释说,“知道神的事物显而易见地存在于它们之中,因为神已将其显现给它们。他的起源于创造世界的无形事物,他的无限力量和神性已清楚可见,并通过所创造的事物被理解。”[10] 探索万物成因和生活正道的哲学家们,耗尽智巧和热情,在认识了神之后,才得以发现去何处寻觅宇宙建构的原因,认识真理的光芒和汲取幸福的甘泉。为此,奥古斯丁把包括柏拉图在内的,与神联系起来思考的哲学派别都纳入了基督教认识论的大框架之内[11],并且就认知方法论作了这样的规定:邪恶的本质在于任何东西“仅为其本身而获得,相反,对所有事物的追求都应与寻求神联系起来,唯有如此,才是正义的”[12]。

圣奥古斯丁的 De civitate dei(《上帝之城》)的手抄本,属于佛罗伦萨美第奇-老楞佐图书馆的普卢泰藏书

以奥古斯丁为代表的基督教认识论,并没有因中世纪的结束而失去它作为传统和权威的强大作用。哥白尼在他的《天体回转论》(1543)里提出的日心说,对基督教神创造世界和万物,地球是宇宙的中心这个意识形态的根基造成决定性挑战时,基督教的认识论依然屹然不动。十六世纪的宗教改革主要针对教会和教皇,从而更突出了《圣经》在宗教事务和生活中的重要性。加尔文将其奉为“圣灵的学堂”。他要基督徒们敞开心扉,洗耳恭听神对他说的一切,但是“神一旦闭上圣嘴,他就应该停止继续询问”[13]。 新教改革派领袖路德和加尔文又返回到了奥古斯丁的老路上去,“他们的哲学观是中古式的”[14]。

一般认为文艺复兴有两大重要发现:一是发现了世界,二是发现了人。世界的发现使西方人的地域视野和活动范围剧增,随之而来的是世界贸易、侵略、殖民和资本主义原始积累。而人的发现,则是指人找回了被剥夺的尊严,宣称人的意志和行动的价值,使人得到了挺立于世界的权利,表现内心世界的权利,以及在神面前自己本应有的资格。但是这并不意味着宗教热忱减弱了。新教的一个重要观念是“人彻底堕落了”。加尔文论道,“无论你转向何方,你除了贫穷、邪恶、疾病、犯罪以及称得上一切可厌恶的东西外,什么都不是;所有的拯救和尊严都必须期待来自神”[15] 。基督教意识形态的自我封闭以及对超出这个既定范围去追求知识努力的束缚,与当时社会发展渴望认识自然,获取驾驭自然力的知识的迫切需求形成巨大的矛盾和冲突。

马洛的自我建构与话语建构

在恢复对古典文化的兴趣和研究之后,诸多的异教神话在英国‘复活了’,其中就有普罗米修斯求知神话。马洛非常熟悉并喜欢这个神话。有关这个神话的最早记载见于赫西俄德的(Hesiod,前八世纪)《工作与时日》和《神谱》两部作品里。不过,伊丽莎白时期的作家们主要是从奥维德的《变形记》里获取希腊罗马神话知识。在这本书里,普罗米修斯出现过两次(第一卷,“创世纪”和“人类时代”),它也出现在奥维德的另一部作品《爱情诗》(Amores,第二章,16首)里。但奥维德只讲述了普罗米修斯造人类的故事和暗示他受过惩罚的情况,并未提及他盗火的事。古典文学里的神话和传说故事反映出一种开化的愉快和光明的理想,一个人类在其中享有尊严和自由的世界。这种人本精神连同它们的哲学美学意蕴引起了作家们的极大兴趣。斯宾塞的《仙后》就是一个展示神话图画的画廊,马洛也是使用神话最多的作者之一。他在写《浮士德》之前和之后都用过普罗米修斯神话。

尼古拉斯-塞巴斯蒂安·亚当(Nicolas-Sébastien Adam)于1762年所雕塑的普罗米修斯(卢浮宫)

普罗米修斯神话对马洛创作《浮士德》产生过重要影响。“神话和文艺复兴传统的历史在很大程度上必须是对奥维德变形故事的阐释。”[16] 奥维德的变形故事多为神话。根据拉丁修辞学家们的标准,相对于历史叙述(historical narrative)和剧情(argumentum),神话叙述(mythical narrative)是虚构(fabula),因而是不可信的,所以它更适合悲剧舞台。[17] 埃斯库罗斯就根据普罗米修斯神话创作了悲剧《被缚的普罗米修斯》。如果把《浮士德》与普罗米修斯神话稍作比较,就会发现它们有着许多明显的相同特征:它们的主题都是追求知识,两个文本都有悲剧情节结构(mythos),两个人物都与神作对,具有叛逆和傲慢的性格,他们的结局都是遭受惩罚。正因如此,哈利·莱文认为在浮士德身上有一种“泰坦精神”,是“后期的普罗米修斯形象”[18];马胡德称浮士德是“普罗米修斯第二”[19] 。巴贝尔认为浮士德从事的是“普罗米修斯式的既英勇又悲壮的事业”。[20] 以上这些都说明《浮士德》里有普罗米修斯神话原型的影子。马洛在构思这个剧本时使用了这个古典范式。

马洛创作《浮士德》的材料来源是《浮士德传》。[21] 这本书出现在十六世纪宗教改革的复杂历史背景下,它主要说的是浮士德为获取无限财富和权力,经不起引诱,用生命和灵魂作抵押与魔鬼签约的故事。他在24年期限内通过差遣魔鬼满足了自己的一切愿望。魔鬼在契约到期后取走了浮士德的灵魂,把它带到地狱里去煎烤。该书的基本意图是警示人们,不要效仿浮士德伸手去拿超出自己能力以外的权力,不要去思索构成世界的元素(宇宙的奥秘),而要安于现状,接受《圣经》和古代哲人许可的答案。马洛把这个重点并不突出、道德说教肤浅、结构松散的故事改造成了一部“威力无比强大的悲剧”。这个质的巨大飞跃说明马洛具有高超的文学话语建构能力。

马洛的话语建构能力来自他的自我塑造意识。利普金在论‘诗歌职业’(poetic careers)时写到,“(主要的西方诗人),纵有千差万别,都拥有一个共同的信条:一种对伟大的信仰。他们的雄心壮志与其说是写个人的伟大诗篇,不如说是通过成就伟大的诗歌事业成为伟大的诗人。”[22] 马洛一直不停地在文学形式和体裁方面创新,他在作品里流露出一些他作为诗人的‘理念’、‘信条’和‘信仰’,通过它们可以窥见马洛自我塑造的轨迹。当他的《帖木尔:第一部》于1587年问世时,他就正在试图为自己确立一个文学作家的身份。该剧的序宣称:“从押韵的打油诗蹦跳风格,/还有小丑获取报酬的滑稽表演,/我们要引领你们去到战争威严的军帐,/你们在那里会听到斯基台帖木尔:/用高昂惊骇的词语威胁世界/用他征服的宝剑鞭笞王国。/在这面悲剧的镜子里观看他的图画……”(序,1-8行)这无疑是马洛把自己塑造成悲剧作家的‘宣言’。在塑造自身的同时,他用“五音步素体诗”,“雄伟的诗行”(mighty line)和“征服的宝剑”塑造了英国的悲剧。弗莱评论说,“伊丽莎白时期的悲剧从马洛那里显示出一种历史性的发展”[23] 。后来,《浮士德》里的歌队又宣称,“现在,我们的缪斯意欲炫耀他优美的诗句,/不再颂扬在特拉斯蒙旷野的行军,/在那里战神马尔斯确实支持过好战的迦太基人,/也不再歌颂国王宫廷里的风流韵事,/在那里王朝颠覆,权杖易手,/也不再赞美自负大胆的事迹。/看官们,我们现在必须只上演/浮士德的命运形式,无论是福还是祸。”(序,1-8行)马洛在这里“宣告了他要从此前占据他注意力的英雄和政治题材转移开去的意图”[24] 。“缪斯意欲炫耀他优美的诗句”,表明马洛这时更注重他作品的文学性。“《浮士德》里的悲剧经验之根本不在于神学的争辩,而在于其关于文学的意识。”[25]

《帖木尔》剧照

伟大的艺术家既要朝前看,又要不断地往后看。“一个作家从积累的艺术传统那里获得的越多,他就越具有原创性。”[26] 马洛的传统意识很强。他选择模仿的古代作家有奥维德(艳情诗人)、卢坎(Lucan,39—65,史诗诗人)和塞内加(悲剧家)。这些人都曾受到过卢克莱修(Lucretius,前98-55)唯物主义哲学的巨大影响。受其鼓舞,马洛试图把这三位古典先驱的职业模式融入他自己的职业建构之中。[27] 还在剑桥大学念书期间(1580—1587),马洛就翻译了奥维德的《爱情诗》和卢坎的史诗《内战史》(Pharsalia)第一卷。也就是在这期间,他根据维吉尔的史诗《埃涅阿斯纪》的前四卷写出了剧本《迦太基女王狄多》。通过翻译和模仿它们,马洛打下了雄厚的古典学问功底。

作为一位具有深刻传统意识的作家,马洛充分发挥他的古典学问优势,在《浮士德》里再现了许多神话。剧本里写到,“他(浮士德)的蜡翼飞过了他能达到的高度,/融化了,上天谋划了他的覆灭”(序:20-21行)。这是伊卡洛斯(Icarus)飞行神话的再现。这个神话出自《变形记》第三卷。“驭龙拉动的天车熊熊燃烧,光芒耀眼,”浮士德乘坐它去探究宇宙的奥秘(三幕歌队,4-5行),是费顿(Phaë thon)驾日车神话的再现。这个故事出现在《变形记》第二卷末和第三卷的开头部分。“这些神话是马洛知识欲望的最高级和最纯正的表达方式。”[28] 它们的再现赋予简单的情节以丰富的神话联想,构成广阔深邃的画面。马胡德就此写到:“伊卡洛斯,一个像费顿和泰坦神一样成为一种致命野心的牺牲者,一提到他我们就期待第二个普罗米修斯的出现。”[29] 尽管马洛在创作《浮士德》时还没有一部希腊悲剧被翻译成英文,但马洛或许通过其它方式对埃斯库罗斯的《被缚的普罗米修斯》有所了解,并从中受到一定影响。马胡德甚至称赞《浮士德》的语言朴实,叙述快捷,堪与希腊悲剧媲美。[30] 在埃斯库罗斯的戏剧里,当普罗米修斯刚被锁绑在高加索悬崖上接受惩罚时,他就求助自然的四种元素说:“啊,晴朗的天空,快翅膀的风,江河的流水,万顷海波的欢笑,养育万物的大地和普照的太阳的光轮,我向你们呼吁;请看我这个神怎样受了众神的迫害。”[31] 在马洛的剧本里,浮士德在夜里初次尝试巫术时也求助于四种元素。他说,“既然夜晚黑暗的阴影(气),渴望一睹猎户星座雨蒙蒙的面容(水),从南极世界(土)跃上天空,用她漆黑的气息使天空(太阳,火)黯淡。浮士德,开始念咒语吧。”(一幕三场,1-5行)“气”、“水”、“土”、和“火”四元素的哲学可追溯到恩培多克勒(Empedocles,前493-433)。在希腊思想中,它们具有心理学的价值。普罗米修斯求助四种元素,为的是期盼自然会与他的意志相和谐。有了这种和谐,人类才能在季节和自然万物的更替变化中找到稳定性、节奏和可靠的固定性,世界才能成为可以理解的宇宙。[32] 浮士德在这里也希望他从事的巫术合乎自然的法则。

作家们在运用古典文化知识时,对神话进行“变形”处理,是另一种继承传统的策略。他们通常改变古典文学里的隐喻或神话的一些细节,甚至在此基础上制造出新的神话。“神话传统不仅在细节方面是可以改变的,而且每个诗人总是有自由创造他自己的神话。”[33] 神话的最基本和广泛的功能是对出现在过去事件中的自然和社会现象作出解释。由于神话的这种穷本溯源的能力(aetiology),它们能满足当时解释某些现象的需要。于是,神话不断地被用来适应正在发生变化的环境。“它们要解释的对象可以保持不变,人们可以编造出全新的故事去解释相同的对象。”[34]

在对神话进行‘变形’和制造神话(mythopeia)方面,马洛也显示出他的创新能力。乔治亚评价说,“马洛具有很强的创新能力。古代文化到了他手中就会……焕然一新。[35] 在普罗米修神话里,知识的隐喻是‘火’。但是在文艺复兴时期,面对一个更加广阔的已知世界,在欧洲人的想像中,比‘火’更具威力的秘密力量是‘飞行’。《浮士德传》里的主人公浮士德就“沉迷于老鹰的翅膀,企图在全世界上空飞行,并知道天上和地下的秘密。”[36] 在现实生活中,达·芬奇也表达了飞行的愿望“desiderio di fuga”。通过在剧中再现伊卡洛斯和费顿神话,马洛赋予了‘飞行’非同寻常的意义。浮士德本人也表示了渴望飞行的愿望,他说我“要飞到印度去找寻黄金。”(一场一幕,84行)与魔鬼签订的契约刚一生效,浮士德的手臂上就出现了拉丁铭文“Homo,fuge!”(人,飞吧!二幕一场,77行)这个神迹暗示浮士德已具有了飞行的属性。浮士德起初对这突如其来的巨大能力十分恐惧,他问自己“我应飞向何方?/如果飞上天堂,他(神)会把我打入地狱。”(二幕一场,77-78行)正因为浮士德首先有了飞行能力,他以后的一系列冒险探索才成为可能。马洛把普罗米修斯神话里隐喻知识的“火”“变形”成《浮士德》里的“飞行”。“飞行”除了比喻获取知识的方式或知识本身外,还暗示着危险。这是马洛的一个极好的创意。马洛发挥他的塑造能力,通过再现和变形等手段,把普罗米修斯求知神话巧妙地嵌入《浮士德》剧本中。这个古典范式与现实题材的结合赋予了浮士德源自希腊神话的求知精神和欲望,他的求知行动被放大投射到西方文化传统的大语境的背景上。通过建构《浮士德》来重写希腊求知神话,马洛“塑造并且扩展了传统”[37],使其更具时代性。正因为如此,《浮士德》才有了恒久的生命力和巨大的艺术魅力。

解构神学知识体系

浮士德要寻求无限知识和绝对真理。但是,在他探索知识的征途上还有巨大的障碍。首先,文艺复兴初期虽然出现了以人为中心和世俗化的趋势,但宗教的蒙昧并不会立刻退去[38],整个大气候并不适合人文主义者自由探索新知识,倡导新学。在当时宗教改革和反宗教改革的斗争中,“不论是反宗教改革运动,还是新教改革派,都在压制人的精神自由这个人文主义异端邪说,不让强调人和他在今世的活动”[39] 。中世纪经院哲学传统不仅维持了下来,远远没有被人文主义的研究所取代,而且还在大学里得到了繁荣和发展。[40] 所以,从某种意义上说,为了挣脱这种束缚,浮士德采取了一系列行动。他首先全盘否定中古经院学问,然后把自己塑造成神,最终解构了神学知识体系。

1. 全盘否定旧学

浮士德寻求无限知识是从批评和全盘否定四大经院学问开始的。因为在他看来这些学问并不能为他带来“世俗的荣耀”。浮士德对知识的渴望是一种在卢克莱修或奥维德的唯物主义语境之内的渴望。[41] 他批驳亚里斯多德逻辑学的“首要目的”仅仅是“使人善辩”,不能“带来更大的奇迹。”浮士德企求的“奇迹”是要穷尽所有学问。(一幕一场,8-9行)医学虽然能“聚集黄金”,为他赢得“妙手回春”的“不朽”美名。但他并不满足于此。马洛以卢克莱修的方式使用了奥古斯丁的“不朽”这个词语,“把基督教荣耀的神学概念降至世俗名望的哲学概念。”[42] 浮士德看重的是能“使人长生不死”或者“起死回生”的技艺。(一幕一场,24-6行)这个想法使人联想到圣经《新约》里基督使拉撒路复活的事迹(St. John11:1-44)。不过,浮士德篡改了其含义。基督使拉撒路起死回生是复活的神迹,而浮士德想要的是人在肉体上的永生。他把基督教意义上的复活与肉体的实现混合起来,希望以肉体上的永生战胜死亡,改变神对人类命运的操控。在浮士德眼里,查士丁尼法典在某些方面与唯物论的普遍存在性原则相矛盾。“它不能以肉体的方式实现复活。”[43] 他从圣经《新约》里引用“我们必须永恒地死去。”(48)这条教义与他最喜欢的“使人长生不死”的信条恰好相反。圣经《新约》里的“事情该怎么样,就得怎么样”(45)这条教义使肉体的死亡永恒化。卢克莱修的名言“唯有死亡/永恒不朽”,是给它下的最好注脚。[44] 浮士德不只是简单地抱怨“罪恶的奖赏便是死亡”(41),“他其实在说生命的奖赏是死亡。这才是他难以接受的。”[45]

《圣经·约翰福音》中记载的死而复活的拉撒路

否定神学就意味着否定了神学所服务的基督教。在基督教的图式里是一个创造好了的世界,在这个世界里,人、自然、神之间的关系和等级已经确立;过去、现在和未来已经排定。在这个世界里,“在他们求告之前,我就会回答”。(《旧约·以赛亚书65:24》)以传统基督教神学为代表的经院哲学,只注重逻辑范畴和形而上学的问题,其抽象思维推理脱离人的日常生活,对丰富人的生活“没有任何贡献。”[46] 浮士德的批判和创新精神在这里显露无遗。

2. 自我塑造

人文主义者对命运的无常和人的意志不屈服命运的冲突这个话题十分感兴趣。亚尔培蒂坚持认为,人只要有足够的胆量是能够制服命运的。而对于人的创造能力和塑造自己生活的能力的强调,产生了对人的个性和提高自我意识的兴趣。[47] 把人的身份塑造看作是一种可操控的、艺术的过程,这种自我意识自古有之,在受过良好教育的古人中流传甚广。[48] 在基督教时代,这种以人力塑造人的身份的思想遭到了怀疑。奥古斯丁把人描绘成堕落的生物,没有神的协助是无法有所作为的。他主张“唯有神是一切自然的作者”[49],所以他极力反对人的自我塑造。他警告说,“把手从你自己身上拿开。你想塑造你自己,到头来你制造的只能是毁灭。”[50] 而在文艺复兴时期,对人的普遍看法是,人靠自己的力量能够达到最高的境界,塑造自己的生活,以自己的成就赢得名声。

英王亨利八世于1534年与罗马教皇断交,自封为英国国教的最高权威,标志着英国宗教改革的开始。在1580到1590年代间,由于教皇把伊丽莎白一世逐出教会并宽恕谋杀她的任何刺客,以及围绕西班牙无敌舰队的严峻形势,“反罗马的情绪在英国达到了最高潮。”[51] 这些宗教和外交冲突,催发了英国人的国家意识和民族身份的重新确立。在十六世纪的英国,自我塑造又开始流行起来。斯宾塞明确指出他创作《仙后》的目的就是为英国“塑造具有美德和文雅的绅士或高尚的人”。[52]

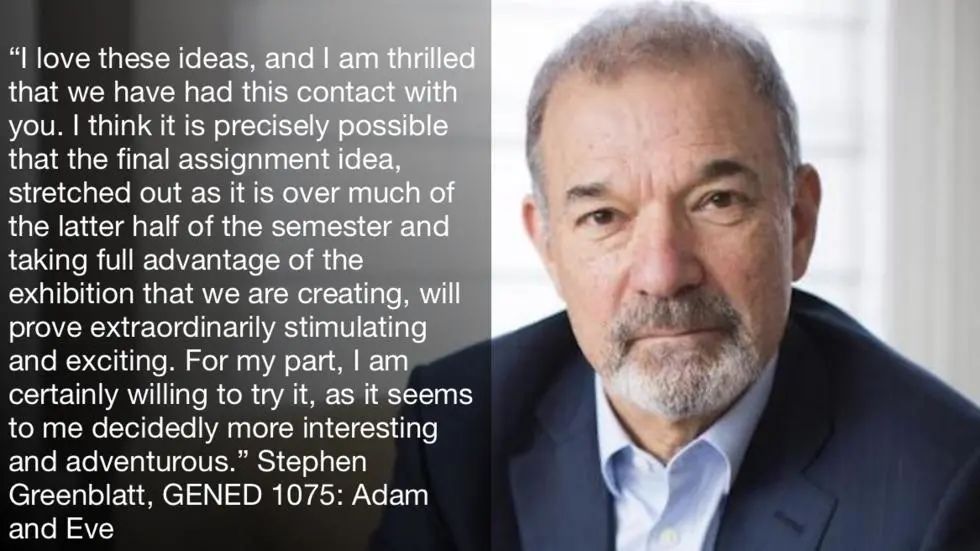

新历史主义批评的代表人物格林布拉特(Stephen Greenblatt),受吉尔兹(Clifford Geertz)在研究人类学中的“深描”说的启发,提出了“自我塑造”(self-fashioning)理论。[53] 吉尔兹提出两个观点:一是把文化看成是管理行为的一套控制机制;二是人这种动物极度依赖于超出遗传的、自身以外的控制机制和文化程序来控制自己的行动。[54] 这套机制是一系列意义的文化系统,它塑造具体的个人,控制着从抽象的潜在性到具体的历史实现的过程。[55]

自我塑造描述人们的行为举止或气质;以及一个人的本性或意图的表现。正是在表现方面,自我塑造与文学密切相关。[56] 艺术表现是人的独特活动。在探讨含义时要注意既不否定一部作品与社会生活的任何关系,也不肯定后者就是无须解释的“事物本身”。伟大的艺术作品是文化之复杂斗争和融洽的最了不起的敏感纪录。[57] 正因为如此,格林布拉特采用了人类学批评的方法,把文学作为构成一特定文化之一部分的符号系统去理解。文艺复兴研究中的一切对象,人,观念,乃至整个一套学术,文化等,都被看成是由一套机制运作而被塑造形成的。

格林布拉特归纳出了在这个时期作家本人抑或作品中人物自我塑造过程中最常见的十个控制条件。其中有三个主要与本文的讨论有关:一是自我塑造总是通过语言实现的;二是自我塑造的实现跟某种被视为异类的、陌生的或有敌意的事物有关;三是自我塑造往往涉及某些威胁性的体验、某些抹杀或破坏性、某些自我损毁的经验。[58]

斯蒂芬·格林布拉特

马洛的戏剧人物具有一种绝不善罢甘休的品质。他们投身于自己选择的事业和塑造行动中,驱使自己到他们文化里那个最敏感的区域去表现,甚至通过设计,把占据支配地位的满足和焦虑感具体化。[59] 这个“最敏感的区域”就是异域,它可以是地理的,也可以是文化的、宗教的和心理的。马洛对异域十分着迷,他所有的主人公几乎都是具有严重暴力倾向的外国人或流浪者。马洛举起了另外一面镜子,让他的同胞们从中观看到他们自己的众生相。马洛的戏剧人物由于偏离了主导文化的轨迹,失去了原来文化里熟悉的符号和象征,所以没有归属感。而人一旦没有归属感,就会觉得所有的地方都一样,是一个被抽象了的空间。浮士德与魔鬼签订契约,以自己的身体和灵魂作抵押换取知识和力量,就是自我选择和塑造行动的具体表现。拉丁词“fuge”有双关含义。它既指放飞,又指放逐。浮士德在具有了飞行能力的同时,他也就开始了自我放逐。是他自己设计把自己放逐到基督教意识形态语境以外的区域去。另一方面,英国文艺复兴时期的作品把时间描写成抽象的,始终如一的,残忍的。马洛的剧作特别加剧了这种时间感。“为体验这种无限,这种时间和空间向抽象的转换,作为标记疆界,使转换生效,发出终止信号的一种手段,人就要使用暴力。”[60] 抽象的时空观给马洛的戏剧人物施加了巨大的心理压力。随着地域视野的扩大,有无限的国家和城池在等待帖木尔去征服,有无尽的资源和财富需要巴那巴斯(《马耳他的犹太人》剧中的主人公)去获取和占有。而残忍的时间又会摧毁世界上包括人这个主体在内的一切。“在这个精神转换的中心,是对无情时间、抽象空间的痛苦感知。”[61]

在这种情况下,似乎只有浮士德梦寐以求的无限知识和至高无上的权力和力量能与时间竞赛,实现他们的理想。马洛戏剧人物的动机,那个迫使他们重复同样行动的力量是他们的自我塑造的意志。[62]

马洛的主人公们拼命塑造自己,他们的立场是,“仿佛人是他自己的作者/不知道其余的同类。”[63] 要想成就一番大业的浮士德要为自己确定一个固定的身份。浮士德说,“好的巫师是万能的神”。[64] 这说明他想把自己塑造成神。浮士德的自我塑造其实在他摒弃经院学问,否定他原有的身份时就已经开始了。现在他以这样奇特的方式作为结束。在与魔鬼签约时,浮士德用匕首划破手臂,用流出的鲜血书写契约。这时,血凝固了不能继续书写。这本是`神迹',暗示他在这时悬崖勒马还为时不晚。但是,浮士德却不予理会,用靡菲斯特取来的火,溶解凝固的血,直至把契约写完。然后,浮士德意味深长地,模仿基督在十字架上饮醋后,临死前说的最后一句话——“Consummatum est”(成了)。[65] 这是马洛作品里用语言自我塑造的经典例子。浮士德通过引用或盗用基督的话,“企图篡夺基督的王位”[66],把自己塑造成了神,具有了神一样的身份。基督的口渴不等同于身体的正常渴望,而是那种对渴望的设定,这样他便可圆满完成扮演圣经《旧约》里朦胧预示的角色。饮醋是在他身份实现中的最后结构组成部分。通过再次扮演基督承认他存在实现的那一刻,浮士德“希望触及到身份本身的最初源泉。为标示他生命中具有决定性的界限,他盗用在他的文化里最严肃和重要的词语,把自己模糊地等同于基督,开始是作为神,然后是作为一个正在死去的人。”[67] 与马洛的其他戏剧人物不同的是,抽象空间和时间存在于浮士德的内心,为了与原有的宗教信仰和文化价值观念决裂,制造一个拟神的结局,他把暴力施加在了自己身上。

浮士德通过自我塑造与异类取得一致性的行为是颠覆性的。“马洛的主人公们塑造自己,不是喜欢屈服于一个绝对权威,而是出于自我意识的反抗。”[68] 浮士德与之作对的是神。他把自己塑造成神,就是为了具有神的能量,去反抗神,从神那里夺取`知识'。而如果以凡人的常态去进行这项伟大的事业,是不可想像的,也是根本不可能的。

3. 浮士德的求索

浮士德企图“穷尽每种学问的目的。”(一幕一场,4行)他要取得“世俗的荣耀”,渴望一个“利润和愉悦的世界,/权力的世界,荣誉和万能的世界。”(一幕一场,53-54行)“他的领地延伸到人的思想能及之处。”(59-60行)他要像“天上的朱比特一样,统领世界上的所有元素。”(75-76行)

浮士德追求绝对真理是在与靡菲斯特的对话中展开的。正是在浮士德与靡菲斯特关于宇宙和神的论战中,伊壁鸠鲁的唯物主义哲学发挥了重要作用。伊壁鸠鲁为驱除人们对宗教和死亡的恐惧,继承德谟克利特(Democritus,前460—360)的“原子论”,提出了快乐就是善的原则。根据伊壁鸠鲁的学说,包括神和灵魂在内的一切事物都是由原子构成的。“人类并非由神引起或控制的那个创造的或有目的的秩序之一部分,而是原子碰撞的偶然结果。”[69] 神不仅不是万物的起因或创造者,他们也不控制自然或人的命运,不干预人的生活。该学说消除了神创造万物以及人的行为要服从来源于神的一系列原则的观念。伊壁鸠鲁教导人们不要怕死,“死与我们无干,因为凡是消散了的都没有感觉,而凡是无感觉的都与我们无干”[70] 。对万物和人,包括神的起源作这样的解释,把人从神和死亡的恐惧下解放出来,为人控制自己的生活,认识自然铺平了道路。

浮士德首先问靡菲斯特“地狱在什么地方?”(一幕二场,119行)当他得到的答复是“一个无限的,内在的”地狱后,(123-130行),他说地狱只不过是个瞎编的故事。(131行)并且认为人死后有痛苦的说法是“琐事和老妇人的谈资。”(139行)接下来他询问宇宙的构造和运行情况,靡菲斯特的宇宙观还是中古式的那一套,因此并不令浮士德满意。(二幕三场,31-65行)浮士德还想知道在九重天外是否还有“炽热的水晶球体”,意即“天堂”。(61行)靡菲斯特回答说,“没有,那些都是瞎编的故事。”(62行)最后浮士德问“谁创造了世界?”(67-68行)靡菲斯特开始拒绝回答,然后以“你既遭诅咒,还是关心地狱吧”为由,把这个尖锐的问题搪塞了过去。(75行)

在探索无限知识和绝对真理的过程中,浮士德更注重的是构成世界和人的“元素”。全剧里,“元素”一词共出现了8次。契约的第一条就说“浮士德要成为形式和元素的精灵。”(二幕一场,96行)靡菲斯特告诉浮士德“所有的天体都是元素。”(二幕三场,36行)浮士德问在每个行星上是不是都有统治者或有智力的精神(神)存在(二幕三场,55-56行)。靡菲斯特只“唉”地叹了一声。经靡菲斯特之口说出的“所有的天体都是元素”这句话太重要了。浮士德用元素解构了基督教有关神的这套话语权力。这也许就是他追求到的绝对真理。

另一方面,浮士德希望要实现的还有实用知识和驾驭自然的力量,用它们解决生活中的实际问题,达到造福人类的目的。在最初的求知神话里,表达知识的是一系列复杂的隐喻,到了中世纪,知识成了以神学为核心的经院哲学,探讨的内容是逻辑范畴和行而上学,使用的方法是抽象的思维推理,专门为神服务——“寻求神”。与此截然不同的是,浮士德要获取一系列世俗的权力和本领。他要“去西印度取回黄金,/去海洋中搜刮灿烂的珍珠”(一幕一场,81~2行);要“诵读奇异的哲学”(一幕一场,85行);要知道“外国国王们的所有秘密”(一幕一场,86行);他要“在德国四周筑起铜墙,/使湍急的莱茵河绕美丽的威登堡流淌,”“要对士兵们带回的金钱征税,”他要“把帕尔马王子驱除出国,”“自己为王,一统天下”(一幕一场,79-88行)。

浮士德的抱负里免不了有些狂想的部分。但是,在他对宇宙本质和起源的执著好奇心后面,是自然可以被认知的科学精神。在该剧的中心,是认识自然这个问题,它“吸引着文艺复兴时期知识分子的思想,而且确实是在导致科学思想重大突破的进程之中。”[71]浮士德要想实现的宏伟计划跟当时的社会生产力发展,生活的实际需要和人们的思想意识紧密相关,具有较强的现实意义、实用性和公益性。浮士德希望实现的目标,表达了那个时代人们冒险、探索、对外扩张、追逐财富、个人致富、国家强盛的普遍心态。“马洛写作的时代正值欧洲人开始踏上消费、狂暴地耗尽世界资源和热切追求知识的进程,一个接一个的知识模式被抓住,榨取干,然后扔掉。[72]

浮士德求知行动的悲剧性

在伊丽莎白一世统治的中后期,加尔文信仰主宰着英国国教。[73] 英国新教的建立因吸收了加尔文学说的重要内容,基督教意识形态不但没有减弱,而且还变得更加严厉和苛刻。加尔文的教义认为人性天生就是邪恶的,因此人的一切欲望都是邪恶的,人要有深刻的负罪感。

Sixteenth-century portrait of John Calvin. From the collection of the Bibliothèque de Genève (Library of Geneva).

加尔文学说源于使徒保罗和奥古斯丁的神学传统。其中心教义包括对神的绝对权威的信仰,以及只有凭信仰才能释罪的原则。与马丁·路德一样,加尔文否定了自亚当堕落之后人类行使自由意志的能力。他比路德更过激地详细阐述了宿命论,即神选择了一部分人,使他们获得拯救,而他拒绝了另一部分人,使他们永远遭诅咒。加尔文写到,“神以这种可怕的方式猛力谴责的不仅是某些特定的个人,而且是亚当的所有后裔。他不仅谴责某个时代人类的堕落行为,而且还痛斥人性的永久性腐败。所有人都陷入了一场不可避免的灾难,除非神的慈悲使他们解脱,他们永世不能自拔。”[74]

原罪被认为源自人性遗传的腐败和堕落,它遍布灵魂的所有部分,使人厌恶神的愤怒,并在人身上产生肉体和感官快乐。这些在加尔文看来还不足以概括原罪。他认为原罪即是欲望。他说,“我们的本性不仅完全没有善……人身上的一切,从思想到意志,从灵魂到肉体都被污染了,充斥着这种欲望;或者简而言之,整个人除了欲望没有别的”[75]。 所有人在欲望驱动下都企图违抗神的控制。所以加尔文相信,“一切人的欲望都是邪恶的”[76]。

根据加尔文学说,神不但创造了万物,还用他的神性维持、珍惜、操控着他创造的万物。一切都在神的统辖之下,“没有他父亲的意志,甚至连一只麻雀也不会掉到地上。”[77]

加尔文主义对基督教产生了深远影响。他的人性堕落说剥夺了人的意志自由。他的欲望邪恶说强调人只能通过信仰神,依靠基督才能获得拯救。他的宿命论迫使人们全身心地热爱神。要达到这一点,“他们就必须否定自身,抛弃来自自爱、诸如雄心壮志、对荣誉的渴望、淫欲,以及利己之类的任何别的欲望。”[78]

“在改革过的基督教里,神圣正义的存在是为了恐吓人,把他变成畏惧神的公民,使其具有良好操行。”[79] 在一个要惧怕神的时代,马洛把浮士德塑造成一个反叛神权的人物,去表现人的自由意志,用无限知识和绝对真理来满足自己的欲望,去窥探和揭示神的秘密,甚至否定他的存在。这些都严重违背了上述新教的教义,因此受到神的惩罚。这是浮士德求知行动的悲剧性所在。借用格林布拉特的话来说,浮士德自我塑造激发的能量过度,招来自我毁损。蕴含在希腊求知神话里的求知精神和古希腊哲学里的朴素唯物论,是浮士德求知欲望和求知意识的原动力,他的求知精神和行动象征着孕育科学的最后一刻。到了17世纪初,西方的自然科学从神学中分离出来,发展成各种独立的科学知识体系。

结语

马洛与培根是同代人。“培根哲学的全部基础是实用的,就是借助科学发现与发明使人类能制驭自然的力量。”[80] 马洛通过塑造浮士德这样一个人物,建构了一种渴望和追求科学的话语。《浮士德》出现在17世纪西方近代科学时代到来前夕,从这个意义上说,这部作品的主人公是求知神话的终结者。但是,真正摧毁求知神话的,还是人们的科学精神和孜孜不倦的、勇敢的探索行动。尼采说,“任何一个人,当他回忆起这种无休止前进的科学精神所产生的直接效果时,都会一下子认识到神话是怎样被它摧毁的了。”[81]

[1] The Tragical Story of the Life and Death of Doctor Faustus 有两个版本,分别出版于1604(A-text)和1616年(B-text),互有出入。这个剧本的版本问题一直悬而未决。以W. W. Creg为代表的学者主张B-text优于A-text,以C. L. Barber为代表的另一部分学者则认为A-text较B-text更有权威性。David Bevington的观点是不可将这两个文本合二为一,每一种文本都有单独被阅读的理由。对于该剧本的具体创作年代也存在两种说法,一种意见认为该剧本创作于1588~1589年,另一种意见倾向于是在1592~1593年。培根的名言‘知识就是力量’出自Meditationes Sacrœ,De Horesibus(《关于异端的宗教沉思》,1597年),马洛以寻求知识为主题的剧作要比培根的提法早几年。本文的讨论依据B-text。参见David Bevington & Eric Rasmussen, Doctor Faustus and Other Plays,Oxford: OUP,1998。文中所引用材料除注明外均由作者自译。

[2] Johann Wolfgang von Goethe,Faust: First Part,trans.,Peter Salm,New York: Banttam Books,1985,p. iv.

[3] 国内最近对这两部作品的权威论述,分别参考李赋宁主编《欧洲文学史》:马洛部分,第一卷,第245页;歌德部分第二卷,第19—21页。

[4][5] Thomas Dabbs,Reforming Marlowe: The Canonization of a Renaissance Dramatist,Lewisburg: AUP,1991,p.44,p.89.

[6] Irving Ribner,Christopher Marlowe’s Dr. Faustus: Text and Major Criticism,Indianapolis: The Odyssey Press,1966,p.vi.

[7][81] Nietzsche,The Birth of Tragedy and Other Writings, trans.,Ronald Speirs,Cambridge: CUP,2000,p.83,p.82.

[8][31] 罗念生《古希腊悲剧经典》上卷,北京:作家出版社,1998年,第9—12、11页。

[9][10][11][49] Augustine,The City of God against the Pagans, trans.,R. W. Dyson,Cambridge: CUP,1998,p.325,p.325,pp.326—327, pp.537—538.

[12][48][50][55][56][57][58][59][60][61][62][63][67][68][72] Stephen Greenblatt,Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare,Chicago: UCP,1984,p.218,p.2,p.2,pp.3-4,p.3,p.5,p.9,pp.6-7,p.199,p.197,p.212,p.212,p.214, p.203,p.199. [57]参考盛宁《二十世纪美国文论》,北京:北京大学出版社,1994年,第262页。

[13][74] John Calvin,The Institutes of the Christian Religion. 转引自杜瑞清主编《西方文化名著选读》上卷,西安:西北工业大学出版社,1997年,第180、167页。

[14][70][80] 罗素《西方哲学史》,何兆武、李约瑟译,商务印书馆,北京:1997年,第41、61、313页。

[15] Robert Black,Renaissance Thought,London: Routledge, 2001,p.74.

[16][26] Douglas Bush,Mythology and the Renaissance Tradition in English Poetry,New York: W. W. Norton & Company. Inc.,1963, p.xiii,p.x.

[17][33][34] Colin Burrow,“Re-embodying Ovid: Renaissance afterlives,” in The Cambridge Companion to Ovid,CUP,2002, p.109,p.110,p.115.

[18][28] Harry Levin,The Overreacher: A Study of Christopher Marlowe,London: Faber & Faber Limited,1954,p.31,p.132.

[19][29][30] M. M. Mahood,“From Marlowe’s Heros,” in Christopher Marlowe’s Doctor Faustus,The Odyssey Press,1966,p.108.

[20] C. L. Barber,“The Forms of Faustus’ Fortunes Good or Bad,” in Christopher Marlowe’s Doctor Faustus: Text and Major Criticism,ed.,Irving Ribner,Indianapolis: The Odyssey Press, 1966,p.173.

[21] 1570年始有关于浮士德传说(Faust-Sage)的拉丁文手抄本在威登堡的大学生中流传。1587年德文版《浮士德传》(《Historia von D. Johann Fausten,dem Weitberschreyten Zauberer und Schwartzkunstler》)在Frankfurt出版,简称Faustbuch。该书于1592年被译成英文(The Historie of the DamnableLife and Deserved Death of Doctor John Faustus)在英国出版,简称Faust-Book。马洛写剧本时使用了1592年的英语版Faust-Book。据此,学者们倾向于把马洛写作Doctor Faustus的年代定在1592年。但是该剧最早约在1589年,由Lord Admiral’s Company演出。如果这个情况属实,那么马洛利用的材料应是来自Faust-Book出版前的手抄本,或者马洛懂德语。参见Peter Boerner,Johann Wolfgang von Goethe,Hamburg: Rowohlt Tashenbuch Verlag GmbH,1984,pp.139-140及Thomas Healy,“Doctor Faustus,” in The Cambridge Companion to Christopher Marlowe,ed.,Patrick Cheney,Cambridge: CUP,2004,p.179.

[22] Lawrence Lipking,The Life of the Poet: Beginning and Ending Poetic Careers,pp. viii-xi. 转引自[24]p.5。

[23] Northrop Frye,Anatomy of Criticism: Four Essays,New Jersey,PUP,1971,p.284.

[24][27][41][42][43][45][66] Patrick Cheney,Marlowe’s Counterfeit Profession: Ovid,Spenser,Counter-Nationhood,Toronto: UTP, 1997,p.190,p.9,p.204,p.204,p.205,p.205,p.217.

[25] Lisa Hopkins,Christopher Marlowe: A Literary Life,New York: Palgrave,2000,p.66.

[32] 古斯塔夫·缪勒《文学的哲学》,孙宜学译,桂林:广西师范大学出版社,2001年,第28页。

[35] Geogia E. Brown,“Marlowe’s Poems and Classicism,” in The Cambridge Companion to Christopher Marlowe,ed.,Patrick Cheney,Cambridge: CUP,2004,p.106.

[36] Vivien Thomas and William Tydefman ed.,Christopher Marlowe: The Plays and Their Sources,London: Routledge,1994,p.188.

[37] Clifford Leech,Marlowe: A Collection of Critical Essays,New Jersey: Prentice-Hall,Inc.,1964,p.4.

[38][39][40][46][47] 阿伦·布鲁克《西方人文主义传统》,董乐山译,北京:生活·读书·新知三联书店,1998年,第40、67、7、14、32页。

[44] 卢克莱修《物性论》,方书春译,北京:商务印书馆,1999年,第175页。该处作“不朽的死神”。

[51] Thomas Healy,“Doctor Faustus,” in The Cambridge Companion to Christopher Marlowe,ed.,Patrick Cheney,CUP, 2004,p.185.

[52] Hugh Maclean and Anne Lake Prescott ed.,Edmund Spenser’s Poetry,3rd ed.,New York: W. W. Norton & Company,1993,p.1.

[53] 盛宁《人文困惑与反思》,北京:生活·读书·新知三联书店,1997年,第151页。参考[52]第6页。

[54] 克利福德·格尔茨《文化的解释》,韩莉译,南京:译林出版社,,1999年,第56-57页。

[64] “a mighty god”是A-text的读法,更具挑战性,在B-text里为“demi-god”(半个神)。

[65] 该场景见二幕一场。浮士德说的‘Consummatum est’(第74行)引自杰罗姆译拉丁文《新约·约翰福音》(Jerome’s Latin Vulgate)第19章30节,全句为“cum ergo accepisset Iesus acetum dixit consumma tum est et inclinato capite tradidit spiritum”。英语钦定本《圣经》译作“When Jesus therefore had received the vinegar,he said,It is finished: and he bowed his head,and gave up the ghost”。汉译《圣经》(中国基督教协会,南京:1994年)对这句经文的翻译是“耶稣尝(原文作‘受’)了那醋,就说:‘成了!’便低下头,将灵魂交神了。”

[69] Samuel Enoch Stumpf,From Socrates to Sarter: A History of Philosophy,5th ed.,New York: McGraw-Hill,Inc.,1993,p.111.

[71] Christopher Marlowe,Doctor Faustus and Other Plays,ed., David Bevington and Eric Rasmussen,Oxford: OUP,1998,p. xv.

[73][75][76][77][78] Alstair Fox,The English Renaissance: Identity and Representation in Elizabethan England,Oxford: Blackwell, 1997,p.60,p.61,p.62,p.210n,p.35,p.62.

[79] David Riggs,“Marlowe’s Quarrel with God,” in Marlowe, History,and Sexuality,AMS Press,Inc.,1998,p.24.

全文完

原载于《外国文学评论》2005年第4期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注