个人毁灭与英雄崇拜——二十世纪二三十年代俄罗斯文学阐释之一

编者按

由于苏联解体等意识形态方面的原因,二十世纪二三十年代的俄罗斯中心文学板块在当今俄罗斯学术界基本处于被遗忘的状态。本文通过对一系列作品的分析,着重揭示该文学板块被遮蔽的“政治寓言”,其中隐含着个人毁灭与英雄崇拜的逆向同构进程,然后再揭示该进程与当时现实的伦理/政治进程的平行关系及其与俄罗斯传统文化心理的内在契合,进而阐明集体主义价值观在当时的悲剧性结局。

作者简介

刘亚丁,发表本文时为四川大学文学与新闻学院中文系教授,博士生导师。

对二十世纪俄罗斯文学的内部结构有三分说和两分说等观点。米·戈卢米勃科夫在其专著《分裂之后·二十世纪俄罗斯文学》的开篇就讨论了文学的分类:“几乎整个二十世纪的俄罗斯文学都存在于三个子系统的轨道中:宗主国、潜文学和飞地。”他所谓的“宗主国”就是按照主流意识形态要求来创作的作家的作品,潜文学就是我们通常所说的“回归文学”,飞地就是“俄侨文学”。[2] 在中国亦有学者描绘了显流文学、俄侨文学和非显流文学三足鼎立的图景。[3] 有学者认为:正统文学,即遵循社会主义现实主义原则创作的文学,是居于苏联文坛中心的,是“中心文学”,而回归文学与俄侨文学则是与之对立的“边缘文学”。[4]

随着苏联的解体,在进入二十一世纪前后,俄罗斯的文学研究者、批评家和作家几乎不约而同地遗忘了二十世纪二三十年代俄罗斯文学中一个重要的板块,这就是处于“中心”的作家和文学现象。苏联七十年代出版了科瓦廖夫主编的《苏联文学史》,该书与二三十年代相关的节目是:高尔基、勃洛克、叶赛宁、马雅可夫斯基、法捷耶夫、尼·奥斯特洛夫斯基、阿·托尔斯泰、肖洛霍夫[5]这些作家及其创作大致勾画出了“中心文学”的疆域,而被遗忘的恰好就是这个板块。尽管米·戈卢米勃科夫在专著中提出了二十世纪俄罗斯文学三分的说法,也为社会主义现实主义列了专章,但全书的讨论主要集中在左琴科、高尔基、肖洛霍夫、马雅可夫斯基、扎米亚京、纳博科夫、普拉东诺夫、曼德尔施塔姆、索尔仁尼琴这些作家身上,很多传统的经典作品从他的学术视野中消失了。在维·谢缅诺娃的专著《二十世纪二三十年代俄罗斯诗歌散文》以及阿格诺索夫主编的《二十世纪俄罗斯文学》中,除了高尔基、马雅可夫斯基、肖洛霍夫以外,其他“中心文学"作家已然阙如。从莫斯科大学出版社以新材料、新观点解读古典和现代文学名著的“名著重读丛书”选目也可以看出这一趋势。1992年以来的俄罗斯主要文学杂志中,基本没有正面论述“中心文学”的文章。苏联甫一解体,《文学问题》1992年第1期就开设了“极权主义与文化”专栏。从俄罗斯和国外学者在其中发表的十篇文章看来,除了布·格罗伊斯的《社会主义现实主义诞生于俄罗斯先锋派》和阿·弗兰格尔的《社会主义现实主义的前提》两篇文章以外,其他文章均将传统的“中心文学”定性为极权主义文学或文化现象。[6] 该刊1993年第2期发表“作为文学时代的二十世纪”圆桌会议发言稿,对该时期的主流创作或回避、或指责,如其中谢·洛米纳杰的发言就将“苏联文学”称为“保障极权主义巨石的意识形态形式”,因而视其为“非文学”。[7]《莫斯科》杂志1996年第10期发表“二十世纪俄罗斯文学:旧的意义和新的意义”圆桌会议发言稿,发言者集中讨论二十世纪俄罗斯文学的宗教意义,对“中心文学”不置一评。[8]笔者看到的例外只有两处,一是从2000年第1期起,《文学俄罗斯》周报开辟“文学表格”专栏,让作家、批评家和读者就问题展开回答。第一个问题是,“根据你的意见,在过去百年中的最后十年,有什么文学发现值得关注?”很多人回答说,这十年中没有产生可以与前九十年相媲美的作品。这种回答表现出对过去的文学,包括对“中心文学”的怀旧情绪。[9] 另外,有左翼倾向的《青年近卫军》于1992年第7期发表《俄罗斯文学中的斯大林主义:现实主义的悲剧》一文,全面回顾社会主义现实主义的发展历程和悲剧性,同时描述了与之相对立的体现民族文化传统的文学的遭遇。[10] 可见,“中心文学”被作家、批评家和研究者遗忘是明显的事实。

高尔基(左上)、马雅科夫斯基(右上)、肖洛霍夫(下)

这样明显的缺席实际上是一种有意识的遗忘。在1990年前后苏联/俄罗斯批评界的具体材料中可以发现“中心文学”消亡的意识形态理据。早在1988年7月,费·库兹涅佐夫就指出了一种危险的倾向:竭尽可能“矮化”或贬低经典作家高尔基、马雅可夫斯基、托尔斯泰、肖洛霍夫、叶赛宁、特瓦尔多夫斯基、列昂诺夫和法捷耶夫以确立新发掘出来的名字和现象的地位,或者干脆将前者的贡献一笔勾销。[11] 后来,这种趋势日益发展。1990年7月,维·叶罗菲耶夫发表了《苏联文学的丧后宴》一文,他将苏联文学分为正统文学、农村文学和自由派文学,认为这三种文学正在失去市场,因此都会消亡,并预言新的纯文学即将诞生。[12] 弗·伊斯坎德尔在《意识形态化的人》中以散文诗的笔调表达了自己的观点:苏联文学是社会订货的产物,而作家们又是意识形态化的产物,所以这样的文学是没有终极价值的。[13] 娜·伊万诺娃在《返回现实》一文中写道:“苏联文学大殿的富丽堂皇的正门轰然倒塌,……它将‘社会主义现实主义’理论家的僵死的教条葬在了废墟下面。”[14] 这些学者从意识形态的层面,也就是从根本上消解了“中心文学”的合法性。作为对《苏联文学的丧后宴》的回应,尤·奥克良斯基在《丧钟为谁而鸣》中认为:“体现了共产主义何蒙库路斯教条的所谓‘正面主人公’也许是社会主义现实主义文学在其发展的各个历史阶段脱离现实的最明显的表征。也许恰恰是因为感觉到了‘正面主人公’日积月累的营养不良,有人讥讽社会主义现实主义文学为‘三个巴威尔’的文学——巴威尔·符拉索夫、巴威尔·柯察金(通译保尔·柯察金)、巴甫利克·莫洛佐夫(希巴乔夫的同名长诗的主人公)。在前两个主人公身上多少还有点与生活现实相关联的内在逻辑,第三个就像是霍夫曼的克洛什卡·塞赫斯那样的丑八怪和精神畸形儿。所有的社会主义现实主义主人公无疑都具有‘巴甫利克·莫洛佐夫’的特征。”[15] 奥克良斯基显然是从“中心文学”的正面主人公人手来对其加以否定。而在《文学问题》1992年第1期的专栏中,一位西方学者则将“中心文学”与苏联社会生活联系起来,认为存在一种极权“审美化”景象:“领袖领导的群众……聚合成一个由权力向全世界发出呼吁的审美整体。”[16] 苏联解体前后出现的对“中心文学”的全面抨击,是意识形态选择的结果,它导致了“中心文学”在俄罗斯学术界的消失。

消失意味着遗忘,遗忘就会导致遮蔽。今天的俄罗斯学术界完全不去触及“中心文学”,当然就没有可能发现它对于今天的价值(我国的俄罗斯文学研究界又何尝不是如此呢?)。其实。在没有被遗忘、已经或正在被阐释的文学中,同样可能有遮蔽,同样可能有未被发现的幽微之处。正如二十世纪俄罗斯文学中“边缘文学”的价值远远没有被充分发现一样,二十世纪俄罗斯的“中心文学”以前尽管是车载斗量的文学史和论文的研究对象,但其中的价值同样远远没有得到充分挖掘和阐释。过去(即1985年以前),由于主流意识形态的强大功能,“中心文学”受到了几乎整齐划一的观照,其深刻的内涵在一味肯定、高度赞扬中是不可能被充分揭示出来的。因此,对“中心文学”仍有再度阐释的必要。本文力图解读二十世纪二三十年代俄罗斯“中心文学”的若干代表性作品,从中发掘某种被遮蔽的、具有思想价值的内涵。目的不过是借此抛砖引玉,提请学者们不要遗忘了这富饶的矿藏,而应认真对待,用心发掘,让沉甸甸的贵重金属面世,以造福当今。

二十世纪二三十年代的俄罗斯“中心文学”题材丰富多彩,人物形象以描写正面的英雄形象为主。然而,拨开题材的轩轾、主人公社会角色的差异,其实并不难从这些作品中找到一个隐含的潜文本,即詹姆逊所说的“政治寓言”:个人消失了,与此同时,像神一样的英雄由此而产生。换用更加学术化一点的语言就是:个人毁灭与英雄崇拜是同时展开的逆向同构进程。

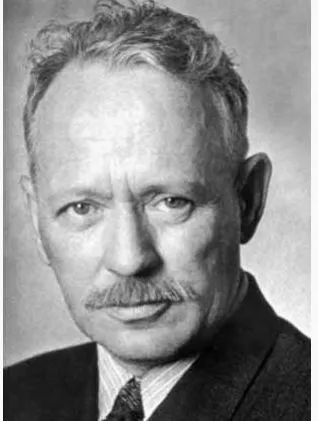

马雅可夫斯基的早期创作表现出了尼采式的上帝已死、诞生了一个大写的人(往往是“马雅可夫斯基”)的主题。[17] 后期,他的作品中出现了个人消失,一个超人式的伊万横空出世的宏大叙事。前期略去不表,仅看后期的诗作《一亿五千万》。该长诗于1921年4月发表时未署名,第一章的标题对此作了解释:“150,000,000是这部长诗的作者的姓名”。[18] 马雅可夫斯基以他特有的夸张表现了个人消融在群体之中的图景:“我们千百万、/千百万劳动人民,/千百万工人和职员来到这里。/我们从住宅,/我们从仓库、/从大火烧得通红的市场来到这里”[19];“看哪,/俄罗斯/不是衣衫褴褛的穷光蛋,/不是一堆破瓦烂砖,/不是一片断井颓垣——/整个/俄罗斯/就是一个伊万。/他的/手——/涅瓦河,/脚踵——里海草原。/向前去!/向前去!向前去!/不是走,而是飞向前去!”[20] 在这样的宏大叙事中,个人自然而然地消亡了,诞生了伊万,他奋起同美国总统威尔逊决斗,战胜了后者派来的非人类的亲兵、饥饿和病菌,最后让威尔逊死于非命。个人彻底隐退,大英雄横空出世。这首长诗表达了一种极端的集体主义观念。它体现出马雅可夫斯基思想观念中一次巨大的转折,即由早期的杀死上帝、赞美大写神格化的“马雅可夫斯基”的个人主义,转向对神格化的人民进行赞美的集体主义。显然,这一转变是当时意识形态氛围对诗人产生的影响。

马雅科夫斯基:《一亿五千万》封面

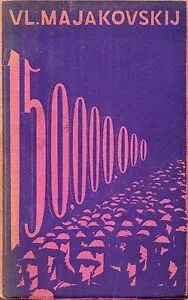

在富尔曼诺夫的《恰巴耶夫》(1923)中交响着两种声音:红军战士和普通民众对英雄的崇拜与小说叙述者对这种现象的反思。恰巴耶夫第一次在群众中出现,就有众人景从的场面:“大家闪开一条路。恰巴耶夫第一个走了出去。在台阶旁边,聚集了一群红军战士,大家都伸长了脖子,眼睛里闪烁着喜悦和惊异的光芒,脸上堆满了恭维的笑容。‘恰巴耶夫万岁!’恰巴耶夫刚走下台阶;站在前面的一个人就大声喊了起来。‘乌拉!……乌拉!’红军战士从四面八方跑了过来,老百姓也围了上来。人越聚越多。”[21] 这一场景显示出,普通人对英雄的崇拜达到了宗教狂热的程度。小说中类似的场景还有多处,在恰巴耶夫师解放乌拉尔斯克后,民众对他的崇拜达到一个新的高潮。恰巴耶夫显然是一个“卡里斯马典型”[22],但小说中叙述者的作用是复杂的。一方面,他不由自主地将这个英雄与普通人区别开来;另一方面,他又想对英雄祛魅。首先,叙述者的用词耐人寻味:“聚集着一群红军战士”中的“一群”这个词,叙述者没有选择“масса”,而是采用了“толпа”,前者是中性的词,后者有一个义项具有贬义:“和英雄、杰出人物相对而言的庶众”。“толпа”这个词有类似于汉语中“群氓”、“黔首”的意思。这里,雅可布逊所说的“换喻式的离题话”[23]暴露了叙述者将英雄与庶众般的崇拜者相对比的潜意识。其次,在一次次表现对英雄恰巴耶夫的崇拜后,叙述者也在思索恰巴耶夫何以会产生如此神奇的魅力。小说中师政委克雷奇科夫(作者本人是该形象的原型)沉思道:恰巴耶夫的战友盲目地效忠他,信仰他的伟大,“我们这些英雄岁月一旦过去,这桩事不会有人相信,会把它看成神话。”[24] 富尔曼诺夫大概已经接受了是人民群众,而不是英雄人物创造历史的观点,所以,他一再试图对崇拜恰巴耶夫的行为做出科学反思,因此才有了叙述者的矛盾。这种对英雄崇拜的理性反思在该时期的文学作品中几乎是独一无二的。

富尔曼诺夫:《恰巴耶夫》封面

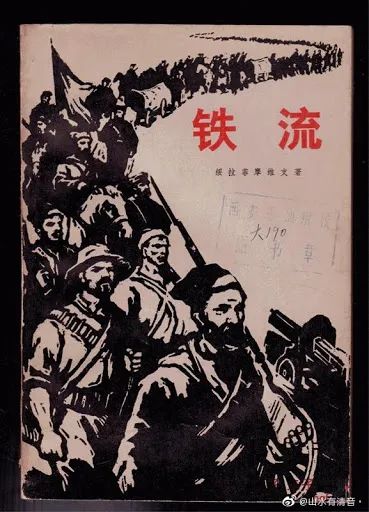

长篇小说《铁流》(1925)表现了杂乱的红军士兵队伍和普通农民队伍逐渐形成一个巨大整体的过程。整部小说涉及到很多人物,但是除了极个别(如郭必诺老太婆等)以外,叙述者都没有提及他们的姓名。“男人们”、“女人们”、“哥萨克们”、“一个库班人”等等就构成了小说的巨大的民众群体,这在世界小说史中实属罕见。仔细阅读最后几页还会发现,在宏大的群众场面中,除了主人公郭如鹤以外,发言的人通通没有姓名,而且叙述人表达的是一种摈弃了个性的群体的、共同的东西:“发言的人轮流说着话,一直说到苍茫的黄昏上来的时候;随着发言人的说话,所有的人都越来越感觉到那无限的幸福,是同有些人知道、有些人不知道的那被称作苏维埃俄罗斯分不开的。”[25] 个人的消失意味着他的命运在融入群体的时候就托付给了某个有权领导群体的“救世主”。《铁流》中与个人消失同步进行着另一过程,这就是对郭如鹤的集体臣服:“于是一片吼声,在那无边无际的草原上滚动起来:‘咱们的父——亲!!!你晓得什么地方好,就带咱们去吧……咱们死都甘心的!’千万只手向他伸去,把他拉下来,千万只手把他举到肩上,举到头顶上举走了。无数的人声把草原周围几十俄里远都震动了:‘乌啦——啦——啦!!……乌啦——啦——啦……啊——啊——啊……亲老子郭如鹤万岁!’”[26]《铁流》的文本中并没有《恰巴耶夫》里那种富于理性的反思。卢纳察尔斯基在评价《铁流》时认为,“深刻的集体主义”同其他美质一起,“将这部作品推到了我们的革命文学的前列,推到了我们俄罗斯文学和世界文学的显著置。”[27]

《铁流》封面

同年出版的革拉特科夫的《水泥》,开启了二十世纪俄罗斯小说中一个新题材,即所谓“生产题材小说”的创作,它在个人与英雄的关系上也表现出很有趣的特点。这部小说尽管与上述作品题材迥异,但其中同样隐含着个人消失和神一般的英雄诞生的内在文本。小说中人物的精神朝着两个看似矛盾的方向发展:一方面是工人们对格列勃的拥戴和崇拜;另一方面是格列勃本人和其他人一样感到自己消融在群体之中。工人们对他的臣服犹如士兵和农民对郭如鹤的臣服一样,也是于危局中形成的。在工厂几乎变成废墟之后,是格列勃力排众议,推动恢复生产。当官僚主义者阻碍开工时,出差回来的格列勃粉碎了他们的阴谋。因此,与《铁流》一样,《水泥》的结尾也有众人面对主人公欢呼雀跃的场景。这种将主人公作为神来崇拜的文本在二十年代就受到了同时代人的嘲弄。《水泥》出版后的第二年,也就是1926年,在《文学岗位》第32、33期的合刊上,著名讽刺作家阿·阿尔汉格尔斯基发表了《水泥工人头儿》,这是一个讽刺短篇。作品对《水泥》作了滑稽模仿。该小说最后一节的标题是“Aпoфeoз”。这是一个多义词,既可以译作“壮丽的结尾”,又可以译作“封神仪式”。在这一节里,小说以反讽的手法仿写了《水泥》结尾的场景:个人在胜利的狂欢中隐退了。[28] 在《水泥》原作中,正是在这个“封神仪式”上格列勃感到:“他的生命只是这片人海当中的一粒微尘,它算得了什么呢?”[29] 另一个人物谢尔盖在被清除出党后无怨无悔,也有类似的感觉:“恢复党籍也好,不恢复党籍也好——这件事并不重要:作为一个独立的人,他谢尔盖·伊瓦京已经不存在了。只有一个党,他只不过是它那巨大的整体中渺小的一分子罢了。”[30] 像格列勃这样被人崇奉为领袖的人也会感到自我的丧失,这一点是很有反讽意味的。同时代人也察觉到了《水泥》中个性消失的特点。批评家阿·列目涅夫在1929年出版的《文学日常生活》中对《水泥》的人物描写手法作了这样的评价:每个人物都有“社会性等价物”,因此在作品中“个性(индивидуальное)消失了,剩下了共性(общеe)”[31]。

《水泥》封面

三十年代的作品中依然有这种情形,在《钢铁是怎样炼成的》中,保尔·柯察金作为一个新时代英雄的主要人格特征就是献身社会,献身事业,将“小我”融人到“大我”之中。保尔参加了布琼尼骑兵之后,在战马上驰骋,每天都在同波兰白军激战。这个时候,“保尔已经完全忘记了他个人。每天都在狂热的激战里。保尔·柯察金已经溶化在群众里面了;他像每个战士一样,已经把‘我’字给忘了,只知道‘我们’——他们说:我们团,我们骑兵连,我们旅。”[32] 有一个情节象征性地表达了保尔将自己融入集体之中的情形:保尔·柯察金加入到五个人组成的公社之中,大家同吃、同住,薪水、口粮和任何偶尔收到的包裹都必须平均分成五份。如果说其他作品表现的是个人在政治领域中消失,这部作品则展示了个人如何融进公社这个经济体,所以列日涅夫对《水泥》的评价也适用于此处。

《钢铁是怎样炼成的》封面

这样,一个进程清晰地呈现出来:一方面是富有个性的人在战争、革命和建设的火热生活中消失,另一方面,他们在放弃自己权利的同时将自己的命运支配权交付给了他们的头领,并为自己找到这样的头领而欢呼雀跃。[33] 在展开对这种文学现象在社会历史领域的平行现象的追寻之前,我们不妨从心理学的角度对其作粗略的探讨。塞·莫斯科维奇认为,群体是看似积极,实则消极的力量,因为个体行为是有意识的,而群体行为则是无意识的,集体催眠是使群体臣服于领袖的重要渠道。[34] 从上述文学作品中那种众人景从的场景里可以观察到某种类似于集体催眠的现象,然而,个性的消亡和英雄的诞生却不仅限于此。埃·弗罗姆认为,现代人摆脱了前个人状态中社会纽带的束缚,却未获得积极意义上个人自由的实现,因为自由使他感到孤独、焦虑和无能,而个人一旦“发现自己与数百万有同样感情的人联为一体,他就会获得安全感”,这样,个体就消亡了。而非精神病患者的施虐一受虐性格则是权威主义性格,“他羡慕权威,并欲臣服于它。同时又想自己成为一个权威,让别人臣服。"英雄崇拜的情结便据此而生。[35] 弗罗姆较好地解释了个性消亡与英雄崇拜的内在关联。限于篇幅此处不再展开讨论。

个人的消失和像神一般的英雄的产生是社会群体的政治无意识,这种现象与当时意识形态之间的关系完全可以用若干西方马克思主义学者的理论来观照。从弗·詹姆逊的观点来看,当代主体的“历史理性思维”必然充斥于文学制度和所有大众文化制品中,以得心应手的形式表现于“政治寓言”里。[36] 前面我们分析的文学文本就是当代主体“历史理性思维”的“政治寓言”表达。换一个角度,如果分别将社会和文学看成文本,不难发现,它们之间具有明显的互文性。假如把文学作品视为发生学的结构主义研究对象,则可以发现吕·戈德曼所说的同构关系[37],即文学文本与历史参考文本之间的吻合。这样,我们就能揭示二三十年代文学中的个人毁灭和英雄崇拜的进程与当时现实的伦理、政治进程那几乎平行的关系。

二十世纪二三十年代是苏联社会主义制度的开创期,又是斯大林体制的形成时期。马克思主义的人道主义主张在当时的苏联被逻辑转换,集体主义观念成为人们的共识。马克思主义的聚焦点是人,是人自身的解放。人的解放意味着将束缚人发挥聪明才智的种种羁缚斩断,使其能够自由发展。[38] 然而,斯大林体制却强调个人服从集体。这种转变包含着这样一种逻辑:社会主义已经完成了把个人从阶级压迫中解放出来的历史使命,现在应该反过来要求个人对无产阶级整体利益加以服从。斯大林是从社会主义建设的紧迫性入手来论证这个问题的:“我们比先进国家落后了五十至一百年。我们应当在十年内跑完这一段距离。或者我们做到这一点,或者我们被人打倒。”[39] 从这一现实要求出发,他提出:“我们的民主应该把公共利益放在第一位。个人利益同社会利益相比几乎等于零。”[40] 这种观念也成为从事意识形态和文学艺术工作的人士的共识。高尔基曾经这样描述社会主义社会中个性与群体的关系:“正如我们在作为劳动人民精华的劳动英雄身上所看到的,社会主义的个性只有在集体劳动的条件下才能发展起来,这种集体劳动给自己树立了最高的英雄的目的——把全世界人民从残害人们的资本主义政权下解放出来。”[41] 卢那察尔斯基也谈到:“我们应该试着登高远眺,展望未来……真实性首先在于:无产阶级的胜利、没有阶级社会的胜利,以及个性大大发扬。这一胜利只有在集体主义的基础上才能达到。”[42] 革命文学及时反映了这样的要求。当时的无产阶级文化派特别强调集体主义,认为它是无产阶级艺术的特点,“权威的精神、个人主义的精神、互助的精神,这是教育的三个连接的典型。无产阶级诗歌属于那第三者,那最高阶段。”[43] 在这样的意识形态氛围中,文学表现个人消泯在群体之中就是自然而然的事了。

二三十年代有关个人毁灭和英雄崇拜的文学作品的产生略早于斯大林体制中个人崇拜现象的出现,前者为后者提供了合法化论证。1924—1929年是苏共党内论战和反“派别”斗争时期,在此过程中,托洛茨基、布哈林等反对派被打倒,以斯大林为首的多数派取得了胜利。从1929年宣布停止实施新经济政策开始,经过全盘集体化、社会主义工业化、政治大清洗三大运动,苏联到30年代末最终建立了斯大林模式。[44] 1924—1929年,党内斗争十分激烈,结果导致列宁之后的政治局委员,除斯大林以外,全部被赶出最高领导层。斯大林登上了权力的巅峰,成为无人能对其政治地位和理论权威提出挑战的领袖。[45] 本文讨论的时期正好与斯大林模式的准备、形成期吻合,不过文学中的英雄崇拜略早于苏联社会对斯大林个人崇拜的出现,因此,文学不自觉地为个人崇拜制造了合法化语境。

更加有趣的是,文学作品中英雄的“封神仪式”在现实中得到了应和。1929年12月21日,在斯大林五十寿诞之时,他接受了来自四面八方的崇敬。当时还出版了《斯大林传》,结尾这样写道:“在列宁逝世后的这些年,斯大林成了列宁事业的最杰出的继承者,他的最正统的学生、党在建设社会主义的斗争中的所有最重要的措施的鼓舞者,党和共产国际的公认的领袖。”这些祝寿的文章编辑成册,单行本印了20万册。[46] 对斯大林的个人崇拜似乎滥觞于此。

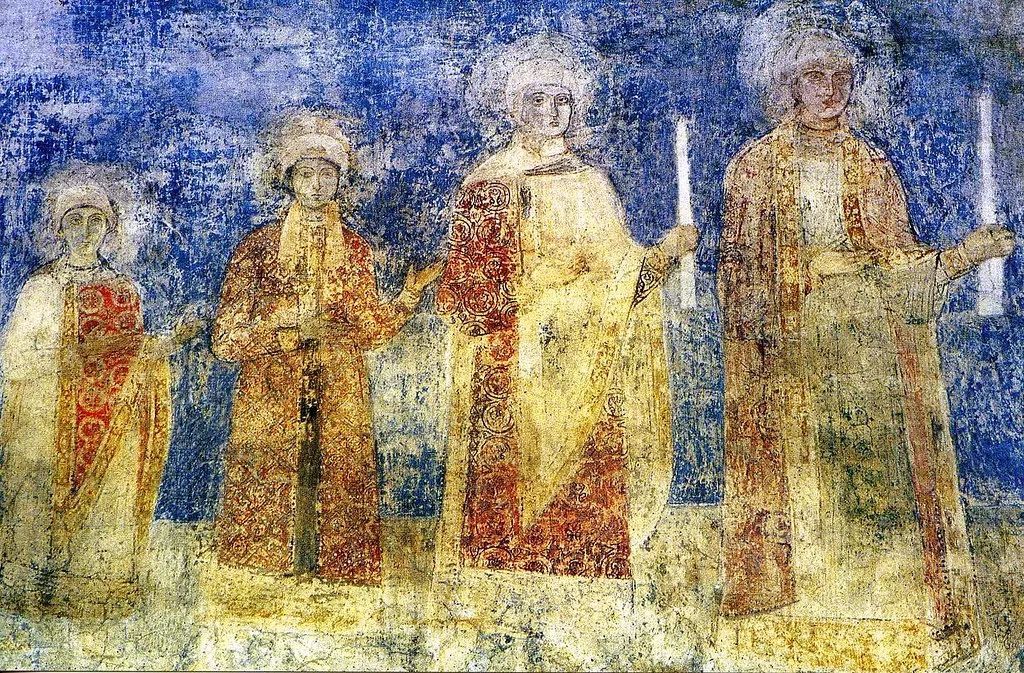

但从深层次的文化意义上说,苏联文学中个人的消失和神一般英雄的产生与俄罗斯民族文化心理中的皇权思想大有联系。基辅索菲亚大教堂内,十一世纪中叶的一幅壁画上绘有基辅大公雅罗斯拉夫家族成员的全身像,人像头上有灵光圈,俨然圣徒模样。[47] 罗蒙诺索夫为俄国沙皇们叫好,并将人间的沙皇与上帝相比附。在他看来,彼得大帝是可以与上帝比肩而立的人物:“如果要找出一位像我们所理解的上帝那样的人物,则除彼得一世以外,是再也找不到了。”[48] 举凡加冕典礼、登基周年纪念、女王命名日、王位继承人的婚礼,他都要敬献颂诗。与罗蒙诺索夫相似,杰尔查文也将叶卡捷琳娜二世与上帝相提并论:“谁因仁慈可与上帝同称伟大?/费丽查的美名,就是那上帝的美名。”[49] 他因自己的诗作得以颂扬女皇而感到荣耀。在对待沙皇的态度上,普希金是矛盾的,一方面,他早期歌颂自由、抨击暴君,认为只有人民的自由和安宁才是皇座的守卫,对被刺杀的沙皇保罗冠以“戴王冠的恶徒”之骂名;另一方面,他又因写了献给沙皇的诗而为人诟病。在十二月党人起义失败的时候,他曾给新的沙皇写陈情书。苏联时代的普希金传将诗人在1826年12月写诗献给沙皇尼古拉解释为被迫。[50] 然而,普希金的确曾经认为,国家拥有君主犹如乐队有了指挥,“指挥维持着共同的和谐,他让一切有声有色,是最高和谐的统帅。”[51] 另一伟大作家果戈理也在《与友人书简选》中对俄国的君主大唱赞歌。在丘特切夫那里,对沙皇的崇拜与对巨大的斯拉夫帝国版图的幻想交织在一起:“‘在复兴拜占廷大地,/古老的索菲亚教堂里,/重新祭祀基督的圣坛。’在它的面前跪下吧,——/站起来的就是全斯拉夫的沙皇。”[52] 诗中体现了君主主义与弥赛亚意识的结合。在普通民众中,对沙皇的崇拜也是很普遍的现象。斯大林本人深谙传统文化中皇权主义的奥妙,他在同德国作家埃·路德维希谈话中说:“说到拉辛和普加乔夫的时候,决不应该忘记他们都是皇权主义者:他们反对地主,可是拥护‘好皇帝’。”[53] 这种皇权主义崇拜再加上对东正教的神的膜拜转换成为对像神一样的英雄的崇拜。文学中的个人毁灭和英雄崇拜进程是社会心理的自然呈现,这应该是斯大林主义形成的重要社会心理条件之一。国内一些学者已经看到了斯大林现象与俄罗斯历史上皇权主义的联系。他们认为,俄国是一个具有东方专制主义传统的大国,这种政治专制是与对皇权的顶礼膜拜联系在一起的。[54]

基辅大公雅罗斯拉夫家族成员的全身像

二十世纪二三十年代俄罗斯“中心文学”的这一主题与当时的伦理/政治进程的互动关系是一个值得深思的问题。首先,民间的自我贬抑与高层的造神形成了一种共谋,这应该是二十世纪苏联历史悲剧的一个肇端。其次,同资本主义时代的个人主义价值观念相比,十月革命后出现的集体主义价值观念本该是人类伦理史上的进步,但当时人的价值在集体中的实现却与富有个性的人的消泯同时出现,从而导致共性对个性的完全取代。现在看来,苏联社会民主制度的建立相对有些滞后,在个人与社会、个人与国家、个人与领袖等关系的处理中背离了马克思关于社会主义社会和共产主义社会中人的解放的设想,导致集体主义向整体主义的转变,进而出现对斯大林个人崇拜的悲剧。如何打破这个看似必然的“链条”,真正回归马克思和恩格斯在《费尔巴哈》一文中所指出的“只有在集体中个人才能获得全面发展其才能的手段,也就是说,只有在集体中才可能有个人的自由”[55],这正是我们应该深刻思考并努力实践的。

[1]题目借用了高尔基一篇论文的题目《个人的毁灭》(Разрушение личносги)(1909)的字面意思。

[2]М.Галубков, ГІосле раскола. Русская литература ХХвека, Москва: Аспект преcс, 2000г.,стр.5.

[3]周启超《20世纪俄语文学:新的课题新的视点》,载《国外文学》1993年第4期。

[4]刘亚丁《面与线:建构俄罗斯文学史的框架》,载《俄罗斯文艺》1995年第4期;刘亚丁《苏联文学沉思录》,成都:四川大学出版社,1996年,第1-3页。

[5]符·科瓦廖夫主编《苏联文学史》。张耳等译。天津人民出版社,1982年。

[6]E.Добренко и дру.,серия“Тоталитаризм и культура”,《Вопросьɪ литepaтypьɪ》, 1992г., No1.

[7]C.Ламинадзе и дру.,“ХХвек как литературная жизнь”, 《Вопросьɪ литepaтypьɪ》,1993г., No2, cтp.33.

[8]B.Mикyшевич и дру.,“Рyccкaя литература ХХвекa: crapьɪe и нoвьɪe cмьɪcльɪ”, 《Mocквa》, 1996г., No12.

[9]《Литературнaя Poccия》,2000г., No1-4.

[10]B.Bacильeв, “Cтaлинизм в pyccкoй литературe: трaгeдия peaлизмa”, 《Молодая гвардия》, 1992г., No7.

[11]Ф.Кузнецов, “Революция духа”, 《Литературная Россия》,1988г., No28.

[12]B.Epoфеев, “Помики по советской литературе”, 《Литературная гaзeтa》, 1990г., No27.

[13]Ф.Искандер, “Человек и деологизированный”, 《Oroнëк》, 1990г., No11.

[14]H.Ивановa, “Boзpaщение к настоящему”, 《Знамя》, 1990г., No8.

[15]Ю.Oклянский, “Пoминки по советской литературе? Пo ком звaнит кoлoкoл”,《Литературная гaзeтa》, 1990г., No44.

[16]Хaнc Ганстер, “Жeлезная гapмония”, 《Boпросы литеpaтypы》, 1992г., No1.否定苏联文学的有关情况可参见张捷《苏联文学的最后七年》第二章,北京:社会科学文献出版社。1994年。

[17]参见C.Cеменова. Pyccкая поззия и прозa 1920-1930 годов, Москвa: Hacледие, 2001г.,cтp No44.

[18][19][20]马雅可夫斯基《150,000,000》,余振译,见《马雅可夫斯基选集》(第二卷),北京:人民文学出版社,1984年,第173,184,192页。

[21][24]富尔曼诺夫《恰巴耶夫》,葆煦译,北京:人民文学出版社,1957年,第70-71,209页。

[22]关于“卡里斯马典型”可参见林毓生《中国传统的剖造性转化》,北京:生活·读书·新知三联书店,1988年;王一川《中国现代卡里斯马典型》,昆明:云南人民出版社,1994年。

[23]伍蠡甫、胡经之主编《西方文艺理论名著选编》,北京太学出版社,1987年,下卷,第431页。

[25][26]绥拉菲摩维支《铁流》,曹靖华译,北京:人民文学出版社,1973年,第205-206,201-202页。

[27]A.Луначарский, Cтатьи о литературe в двух томах Москва: Художественная литература, 1998г.,т. 2, cтp. 95.此外,值得注意的是,摩西带领以色列人出埃及的圣经情节原型在俄罗斯文学中被一次次激活。经过“置换变形”,摩西神奇的手杖在高尔基的《伊则吉尔老婆子》(1894)这篇传奇性的小说中成了丹柯那颗给众人照亮道路的燃烧的心。《铁流》无疑是一部20世纪俄罗斯版的《出埃及记》,《毁灭》也可作如是观。

[28]Cocтaв.O.Кушлтной, Русская литература ХХвека взеркале пародии, Москва: Bысшая школа, 1993г.,cтp. 320.

[29][30]革拉特珂夫《水泥》,叶冬心译,北京:人民文学出版社,1979年,第384,367页。

[31] A.Лежнев, Литературные Будни, М., 1929г., cтp. 200, 201.Цытаты из После pacкола. Русская литература ХХвека, стр.153.

[32]奥斯特洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》,梅益译,见《奥斯特洛夫斯基两卷集》(第一卷),北京:中国青年出版社,1956年,第218页。

[33]如果我们不把眼光局限在二三十年代,那么,在勃洛克的《十二个》《1918)中也有个人消失的现象。

[34]塞·莫斯科维奇《群氓时代》,许列民等译,南京:江苏人民出版社,2003年,第106-137页。

[35]埃·弗罗姆《逃避自由》,刘林海译,北京:国际文化出版公司,2002年,第101-127页。

[36]弗·詹姆逊《政治无意识——作为社会象征行为的叙事》,王逢振、陈永国译,北京:中国社会科学出版社,1999年,第68页。

[37]参见吕·戈德曼《文学社会学方法论》,段毅、牛宏宝译,北京:工人出版社,1989年。第84;88-89页。

[38]参见叶书宗《不能拒绝社会主义人道主义——探讨苏共亡党丧权的思想根源》,载《探索与争鸣》2003年第1期;郑异凡《从“人的自由发展”看苏联的教训》,载《国际共产主义运动》2001年第3期。

[39]《斯大林全集》,北京:人民出版社,1956年,第13卷,第38页。

[40]转引自德·沃尔科戈诺夫《斯大林》,张慕良等译,北京:世界知识出版社,2001年,上册,第394页。

[41]高尔基《论文学》,北京:人民文学出版社,1983年,第134页。

[42]《苏联作家论社会主义现实主义》,北京:人民文学出版杜,1960年。第34页。

[43]白嗣宏选编《无产阶级文化派资料选编》,北京:中国社会科学出版社,1983年,第33页。

[44]陆南泉等主编《苏联兴亡史论》,北京:人民出版社,2002年,第388-416页。

[45][54]姜长斌、左风荣著《读懂斯大林》,成都:四川人民出版社,2001年,第132页。

[46]此段材料引自瓦·奥西波夫《肖洛霍夫的秘密生平》,刘亚丁等译,成都:四川人民出版社,2001年,第23-24页;以及Poбepт Taкep, Cтaлин. Путь к Власти 1897-1929, переводчик В. Лельчук, Москва: Прогресс, 1990г.,стр.417-421.

[47]M.Aллeнов и дру.,Русское искусство начала века, Москва: Искусство, 1989г., стр. 16.

[48]转引自戈·普列汉诺夫《俄国社会思想史》。孙静工译,北京:商务印书馆。1996年,第二卷,第151页。

[49] M.Ломносов, Г. Державин, Избранные произведения, Киев: Днепро, 1975г.,стр. 44.

[50]列·格罗斯曼《普希金传》,王士燮译,黑龙江人民出版杜,1983年,第318-323页。

[51]《与友人书简选》,任光宣译,见《果戈理全集》,合肥:安徽文艺出版社,2001年,第六卷,第57页。

[52]Ф.Тютчев, Coчинения в двух томах, Москва: Правда, 1980г.,т. 1, стр. 115.

[53]《斯大林选集》,北京:人民出版社,1979年,下卷,第304页。

[55]《马克思恩格斯选集》,北京:人民出版杜,1972年,第一卷,第82页。

全文完

原载于《外国文学评论》2005年第1期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注