狄更斯小说中的监狱

编者按

在狄更斯的小说中,监狱呈现出正反两面性。但是,在表现监狱正面性质的时候,监狱只是一种抽象的存在,而在表现其反面性质的时候,监狱便成为一种现实的存在。因此,在狄更斯的小说中,监狱在整体上呈现出否定的色彩。这种处理方法反映出狄更斯小说创作的一个基本特点:即在坚持全面反映生活的同时,通过虚化与突出生活的某些方面,以达到自己的创作目的。

作者简介

赵炎秋,男,发表本文时为湖南师范大学文学院、外国语学院教授。

First Marshalsea Prison, 18th century

现代监狱制度建立于十八、十九世纪的欧洲。作为最早发动工业革命,最先进入资本主义的欧洲国家,英国的现代监狱制度在十九世纪已基本发展成熟,并潜移默化地深入到社会生活的各个方面。狄更斯敏感地表现了这一生活现象及它对人们的影响,他的15部长篇小说,几乎每一部都涉及到了监狱,有的小说如《小杜丽》等,更是以监狱作为人物活动的主要场所。在十九世纪欧洲作家中,狄更斯是涉及监狱描写最多的作家之一。另一方面,在狄更斯的小说中,监狱不是一个单向性的东西,而是有着多重意义与作用的复合体。在不同的作品以及同一作品的不同部分,监狱起着不同的作用,有着不同的意义。从某种意义上说,监狱可以看作解读狄更斯小说的一个切入点,把握它有助于我们对狄更斯的小说有更深入的认识。

作为揭露社会黑暗的监狱

在现代社会,监狱是一个必不可少的专政工具,它通过限制罪犯的自由,维持着社会的稳定,保证着社会的正常运转。从这个意义上说,监狱是社会正义与秩序的保卫者。但是,监狱是人运作的,它本身并不能自动识别好人与罪犯,如果由于某种原因,监狱里关押的不是罪犯,而是无辜,那么,监狱的性质便起了完全相反的变化。如果说,司法腐败是所有的腐败中最大也最为可怕的腐败,那么,在社会黑暗中,监狱的黑暗也就是最大也最为可怕的黑暗。

狄更斯的小说多方面地揭露了这种黑暗。在他的笔下,由于法律的不公,法官的草菅人命,律师的玩弄条文,监狱里关的往往是一些善良的百姓,真正的罪犯反而逍遥法外,《匹克威克外传》就很好地描绘出这种情况。匹克威克先生打算雇一个仆人,在与房东巴德尔太太商量时,却引起一直仰慕着匹克威克先生的巴德尔太太的误会,以为他在向自己求婚,以至晕倒在匹克威克的怀里。这本来是日常生活中的一个小插曲,虽然有点滑稽与尴尬,但过去也就过去了。然而此事被名叫道逊与福格的两个律师知道之后,却平地起了波浪。两个讼棍虽然明知是巴德尔太太误会了匹克威克先生,但为了得到代理费,他们不但怂恿巴德尔太太状告匹克威克毁弃婚约,而且还在法庭上颠倒黑白、威胁证人。为了赢得官司,他们特意选择在2月14日这一传统的情人节开庭审判,以期获得陪审团对巴德尔太太的同情。当时,法官闭着眼睛,装着在听,用一支没有墨水的笔在本子上装模作样地写着什么。就是在这种情况下,毫无过错的匹克威克输了官司,被法庭判罚750英镑毁约赔偿金。但匹克威克坚持真理他宁愿坐牢也不愿付这笔不合理的赔偿费,所以两个律师为了得到代理费,又将自己的雇主巴德尔太太送进了监狱。在此,监狱成了两个讼棍手里的工具,要关谁就关谁。他们为了自己的一点利益,颠倒黑白、为所欲为,成为人人害怕的角色,社会却也奈何不了他们。

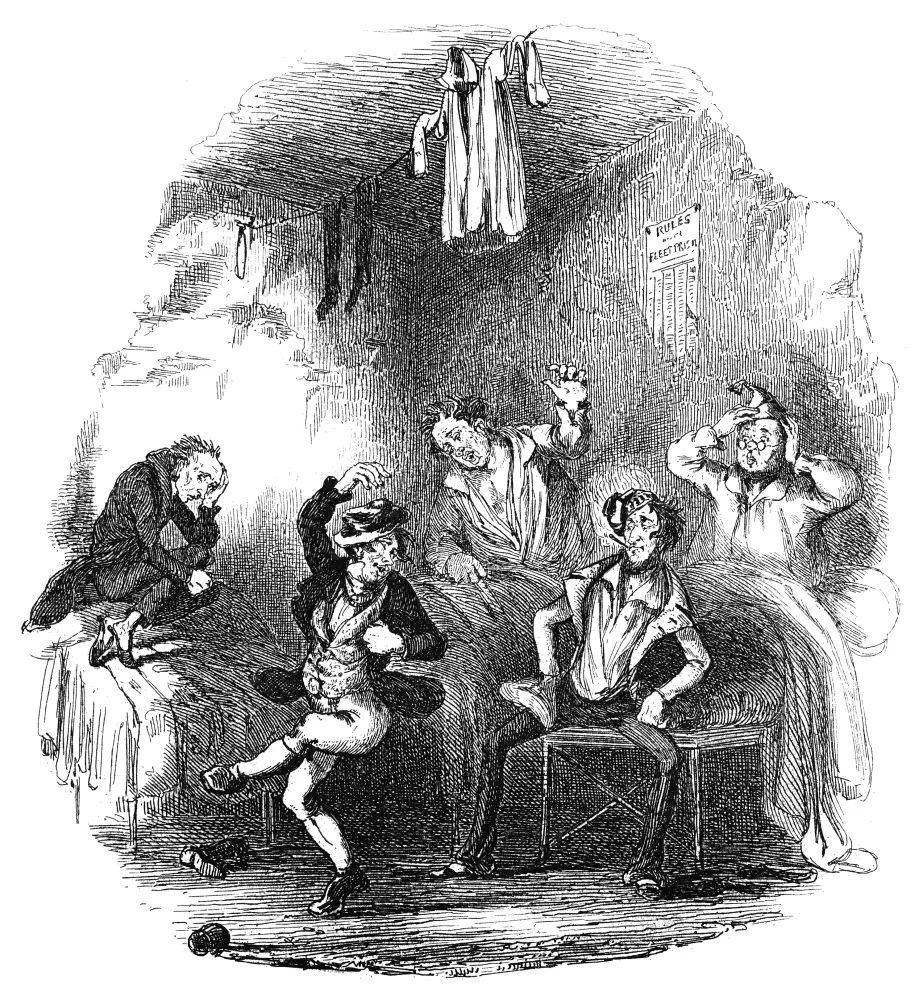

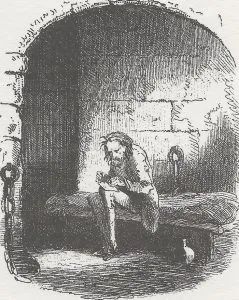

Mr. Samuel Pickwick In The Fleet Prison (by Phiz)

道逊与福格只是普通的法律从业人员,其能量再大也还有一个限度,但如果为非作歹的是一个有着更大权力的人,受害者遭遇的就不仅仅是坐牢或赔钱之类的事情,而是命运的改变,甚至失去生命。《双城记》中的梅尼特医生就是这样一个受害者。在一个多云的月夜,这位医生被厄弗里蒙地侯爵兄弟叫去看病,得知了一个可怕的秘密。侯爵弟弟为了得到一个美丽的农妇,逼死了她丈夫,杀死了她弟弟,致使她父亲悲伤郁闷而死。最后农妇与腹中胎儿也都没能保住生命。医生无法承受这样的秘密,写信将此事告诉了朝廷的大臣,以求得到内心的安宁。然而这封信却落到了侯爵兄弟的手里。尽管梅尼特己在信中写明,这件事除了大臣,他没有告诉任何人,而且也决不会告诉任何人,但侯爵兄弟仍然用国王宠幸他们时赏赐的空白逮捕令,把梅尼特关进了巴士底监狱。如果不是法国大革命爆发,医生就将在那里终其一生,连他的妻子都不知道他到哪里去了。应该指出的是,厄弗里蒙地侯爵兄弟还只是普通的贵族,那么,推想一下,比他们权势更大的贵族比如那位“巧克力爵爷”乃至国王本人,又会怎样地胡作非为?在他们的手中,监狱完全成了维护自己利益、镇压人民的工具。

有论者指出,狄更斯在《双城记》中对法国大革命和革命前贵族特权的描写是不真实的。[1] 从历史的角度看,也许是如此。但小说不是历史,小说家也不是历史学家。狄更斯这样写,是为了表达他对当时英国监狱和社会的一种看法。虽然巴士底狱是在法国,但只要联系《双城记》中代尔那在英国法庭那黑白颠倒的受审,就可看出,在狄更斯的眼里,英国的监狱与法国的监狱并没有什么区别。

与监狱相联的社会是如此,监狱内部同样黑暗。《匹克威克外传》《小杜丽》等作品对监狱的肮脏、混乱、伙食低劣,监狱管理人员对囚犯的漠不关心、营私舞弊、终饱私囊等,都有比较详细的描写。匹克威克先生入狱后,狱卒故意把他与几个混混关在一起,使他不堪其扰,不得不向看守另租一个房间。小说写道,匹克威克所在的弗利特监狱,看守出卖看守间的床位得到的收入,相当于有着伦敦郊外一条小街的产权的人一年的收入。[2] 匹克威克在监狱看到肮脏、潮湿、阴暗的地下室里也住着人,不禁感到吃惊,但看守却习以为常。

肉体的摧残还是其次,监狱最残酷的,还是对人心灵的摧残。它使囚犯性格扭曲,丧失了自尊、自立甚至起码的生活能力。先看《匹克威克外传》中的一个人物。这是一个小矮子,因欠9英镑的债和45英镑的费用,被关在监狱17年,完全失去了正常生活的能力。有一次他在外面喝酒呆久了,超过了监狱关门的时间,看守威胁他以后再不按时归来就把他关在监狱外面。他吓坏了,从此再也不敢迈出监狱一步。《小杜丽》中的一个囚犯与此相似。他长期呆在监狱,有一次偶尔上街,街上的行人熙熙攘攘,车马来来去去,一切乱糟糟的,他吓得不知如何行动,只好马上返回监狱,从此不敢再出去。设置监狱的目的是限制人的自由,给人以惩罚,使人不敢轻易犯罪,所以,它应该是一个令人望而生畏、惟恐避之不及的地方。然而这些囚犯却不仅把监狱当成自己的栖身之处,而且当作自己的“精神家园”,这不仅是这些囚犯本身的异化,也是监狱的异化、社会的异化。《小杜丽》中的杜丽先生则是另外一种类型。这位出身绅士阶层的人因负债被关进债务人监狱,长期的监禁使他的性格发生扭曲。他试图以提高自己的自尊来抵抗不幸的命运和因坐牢给他带来的侮辱与轻视。他以马夏尔西(伦敦债务人监狱名——笔者注)之父自居,国王一样地坐在自己的牢房里,接受其他囚犯的朝拜,以恩赐的态度接受他们的馈赠。他不顾女儿小杜丽的孱弱,强求她做力不能及的事情,以维持自己的体面与尊严。这种自尊一直影响到他出狱后的所作所为。福柯认为,惩罚的最终目的是造成人们的认同,建立心中的自律,使人们不需惩罚就自动地不去做社会禁止的事情。[3] 从某种意义上说,长期的关押使杜丽先生产生的这种畸形自尊,也成为了他心中的一种自律,使他难以回复正常的状态。

The original title page of Charles Dickens's Little Dorrit shows Amy leaving the Marshalsea Prison

作为罪犯惩罚场所的监狱

不过,在狄更斯的小说中,监狱也没有失去它惩罚罪犯的功能。狄更斯为笔下的反面人物设计的最终结局,主要有三种:一种是死亡,如《艰难时世》中的庞得贝、《老古玩店》中的奎尔普、《双城记》中的厄弗里蒙地侯爵。一种是受到内心的惩罚,或者失去财产地位、陷入贫困之中。如《小杜丽》中的克林南姆夫人、《马丁·瞿述伟》中的俾克史涅夫、《奥列佛·退斯特》中的班布尔夫妇。再一类就是被送进监狱。如《匹克威克外传》中的金格尔主仆,《大卫·科波菲尔》中的希普、利提摩,《尼古拉斯·尼克尔贝》中的史奎尔斯、马尔贝利,《马丁·瞿述伟》中的乔纳斯·瞿述伟。在最后提到的这部小说中,虽然乔纳斯没有进入监狱,就在路上服毒自杀了,但即将被关进监狱,却是他服毒自杀的直接原因。在这些人面前,监狱呈现出正面的色彩。

这里,讨论《艰难时世》中的一个例子是有意义的。主人公葛擂硬是个功利主义的信徒,认为“什么都得出钱来买。不通过买卖关系,谁也决不应该给谁什么东西或者给谁帮忙”。[4] 在他的教育下,他的儿子汤姆变得极端自私自利,偷窃了自己雇主庞得贝银行里的现金。事情败露之后,葛擂硬求助于自己的一个私交,马戏团老板史里锐,要将自己的儿子送到海外去。正准备动身的时候,葛擂硬过去的学生,汤姆现在的同事毕周跑来将汤姆抓住了。高傲的葛擂硬只好低声下气地向毕周求情:

“毕周,”葛擂硬先生垂头丧气,可怜巴巴地毕恭毕敬跟他说:“你有心肝没有?”……

葛擂硬先生叫道:“难道你那颗心不能为怜悯所左右?”……

“……我想现在只有一个办法可以打动你的心。你在我创办的学校里读了好多年书,只要你想到我们花了多少心血帮助你念书,您就可以放弃眼前的利益放我儿子走了。我苦苦地哀求你,希望你想一想前情。”

他甚至想贿赂毕周:

葛擂硬先生接着说:“你想的不过是升级,那么你要多少钱才能抵偿你的升级损失呢?”[5]

葛擂硬知道他儿子犯了罪,以此为耻,而且也愿意将儿子的罪行公之于众(实际上他后来也公布了),但他却不愿儿子被关进监狱。虽然独子入狱后,他还可以经常再见到他,但他却宁愿费尽周折,把他送往国外,哪怕从此无缘再见一面。这只能说明,葛擂硬不愿让儿子受到监禁的惩罚,在他看来,与逃亡海外比较,儿子关进监狱是件更为可怕更为耻辱的事情。

Gradgrind (by Harry Furniss)

但是这样一来,狄更斯小说中的监狱就呈现出两种色彩,由此也形成一种悖论。它既是迫害好人的地方,又是惩罚罪犯的场所。造成这种悖论的原因,可以从两个方面探讨。从客观上看,在狄更斯生活的时代,现代监狱制度还远未完善,而资本主义法律本身也有镇压人民、维护统治集团利益的一面,因而,普通人民不可避免地存在着被冤屈的现象。但另一方面,任何社会,只要它还是一个正常的社会,它的监狱就不可能不关押一些真正意义上的罪犯,否则这个社会就无法正常运转,十九世纪的英国当然也不例外。从这个角度看,狄更斯笔下的监狱应是当时社会生活的如实反映。从作者主观上看,狄更斯对当时英国的法律制度与司法机关总体上持否定的态度。他曾多次强调这样的信念:“我对于管理国家的人,一般来说,是毫无信心的,我对于被统治的人民,一般来说,是有无限信心的。[6]《艰难时世》中,工人斯蒂芬想与酗酒而又精神失常的妻子离婚,与自己心爱的女工瑞茄结婚,但资本家庞得贝却告诉他:“是有这么条法律……但是这条法律对你根本不适用。这需要钱。需要大量的钱。”[7] 普通民众没钱,自然只有受有钱人、受法律的摆布。但是另一方面,狄更斯又无法完全否定监狱的惩戒作用,否则,他笔下的社会就会在功能上缺失一个重要环节,而对反面人物的惩罚也就失去了一个有效的手段,这对以扬善惩恶为己任的狄更斯来说是不能接受的。两个方面原因的合力,形成了这种悖论的现象。

但是深入观察,我们又可发现,在狄更斯的小说中,在对恶人的惩罚方面,监狱只是一种象征。有时作者满足于把反面人物送进监狱,以此证明他们受到了惩罚,至于他们被关进监狱之后情况如何,则很少去详细描绘,如《尼古拉斯·尼克尔贝》中的史奎尔斯与马尔贝利,小说只是在最后交待他们被关进了监狱。而有时作者又将罪犯进入监狱描写成如鱼得水,意在表明监狱对他们的惩罚只具有象征作用。如在《大卫·科波菲尔》中,希普和利提摩两人坏事做绝,后来因欺诈银行、抢劫主人而被判入狱。然而在监狱里,两人竟然都成了模范囚犯,不仅受到狱卒的青睐,而且生活上也受到无微不至的照顾:

有好几位绅士,听到这个话,深为感动,于是第三个发话的人,硬挤到前面,以满含感情的口气问,“你觉得那个牛肉怎么样?”

“谢谢你,先生,”乌利亚往这个发话的人那方面瞧着,说,“昨儿的牛肉,不大可心,因为老了点儿”。……

一阵嗡嗡声发出,一部分是对二十七号这样天神一般的心情表示满意,一部分是对那个包伙食的商人表示愤慨,因为他惹得二十七号抱怨(这种抱怨,克里克先生马上就记在本子上);嗡嗡之声平息了以后,只见二十七号站在我们的正中间,好像自以为他是一个应受夸奖赞美的博物馆里一件有价值的主要物件一样。[8]

这里,罪犯成了众星捧月似的人物,他的任何要求或者抱怨,都会得到监狱当局的回应和满足。这样,监狱只是从象征上对他们和他们的所作所为作出否定,而在现实的层面,监狱对他们实际上构不成惩罚。

而对于正面人物与普通民众,监狱的惩罚则是现实存在的,作者不仅详细地描写了监狱对他们的肉体摧残,而且还细致地描写了监狱对他们的心灵损害。比如前文提到的《双城记》中的梅尼特医生,18年的监禁使他从一个意气风发的年轻医生,变成一个苍老憔悴、毫无个人意志的鞋匠。因为已经习惯被关在紧闭的牢房里,他甚至不能在开着门的房间里正常呆着。再如《匹克威克外传》中匹克威克在监狱时的房东,那人因继承了一千英镑的遗产而遭遇官司,庞大的诉讼费耗尽了他包括那笔遗产在内的所有财产,最后因欠诉讼费被关进监狱。最后,在监狱苦待20多年后,于贫病中去世。

Dr. Manette in the Bastille Prison (by Phiz)

两相对照,监狱对恶人宽松对好人严酷的特点便凸显出来。因此,尽管狄更斯笔下的监狱也是惩罚罪犯的场所,但在总体上仍呈现出否定的色彩。这与作者对监狱与法律制度的批判态度在总体上是一致的。

作为平民与不良分子混杂之地的监狱

监狱作为一个机构,自然需要一批从业人员。狄更斯笔下的监狱看守,大致可以分为三类。一类是职业型的。他们以做看守为职业,就像其他人以木匠、铁匠为职业一样,就个人品质而言,谈不上好坏。他们对待犯人并不特别苛刻,如果不违规或者对个人有点好处,他们也愿意给犯人帮点忙。但由于职业的关系,他们对于囚犯们的苦难司空见惯,因此谈不上有什么同情。《匹克威克外传》中的洛卡就是例子。另一类可以称为善良型。这一类人的良心还没有被完全消磨殆尽,对犯人还有着一定同情,能够设身处地地为犯人着想,为他们做点力所能及的事情,如《小杜丽》中的小约翰。

但最值得注意的是第三类。这类看守都是社会上的不良分子,在成为看守前大多品行不良、谋生乏术,走投无路之后,才无奈投身监狱,成为看守,让监狱成为他们最后的栖身之地,衣食之源。《大卫·科波菲尔》中的克里克就是这样。克里克以前是个卖啤酒花的小商人,后来亏了本,生意做不下去了,便改行办起了教育,成为一个叫做撒伦学堂的学校的校长,其全部本事就是打骂学生。大卫形容他“除了会动蛮行凶而外,其他一无所能;他不配为人师表,也就像他不配当海军提督或者陆军司令一样”[9]。后来他成了一个地方的治安法官,管理着一个监狱。再如《马丁·瞿述伟》中的窃尾·史癞姆。这位瞿述伟的族人志大才疏,总以为自己有着宏才大略,可惜无人赏识,于是整天怨天尤人,牢骚满腹,还与些不三不四的人鬼混,从不正正经经做点事情。最后走投无路,他做了“公差”,却并不看好这份差使。在与老马丁对话的时候,他这样说:

……您瞧瞧我!您族中有这么一个人,一个小拇指上的才学,比其余那些位脑子里的凑到一块儿还都多呢,如今打扮成警官模样,您瞧见了能不觉得丢脸吗?我干上了这个营生就为的要臊您的皮啊。……[10]

值得注意的是,这些人的出场,大都是在与真正的罪犯如希普、乔纳斯·瞿述伟等打交道的时候,或是逮捕他们,或是管理他们。但他们都没有起到多少积极的作用。史癞姆在逮捕乔纳斯的时候,受了乔纳斯100英镑的贿赂,支开手下人,让他在一间房子里单独呆了5分钟以上,使他为自杀以逃避法律的惩罚做好了准备。而克里克在管理监狱的时候,对囚犯“关怀备至”,单是吃的,那些“老老实实、勤苦工作”的“水手、士兵、工人”五百人中,也没有一个有囚犯们“吃得一半那么好”。[11] 而之所以要给囚犯这么好的待遇,是因为监狱里实行了一种“制度”,为了这种制度,必须让囚犯们吃得好。这种制度就是狄更斯认为最不人道的单人囚禁制度。“它的主要优点就是:囚人完全与别的囚人隔绝——所有被囚禁的人,没有一个人知道其余任何别人的情况。”这样,就能使“被囚禁的人,心神受到约束,导向健全的心境,因而生出真诚的懊悔与痛恨”。[12] 但实际上,这种制度培养出来的,只能是虚伪与仇恨。在这种制度下如鱼得水的,只能是希普、利提摩那样的恶人,他们借忏悔与坦白,发泄自己的怨恨、不满、恶意与欺诈,同时不仅使这些恶意得到满足,还得到“模范囚犯”的称号。[13] 狄更斯这样描写这些“不良分子看守”和他们的所作所为,一方面显示出他对于司法机关的不信任,另一方面也显示了他对监狱和看守人员的作用的怀疑和轻视。

不过,在具体处理方式上,对于这些“不良看守”,狄更斯同样采取了具体否定与抽象肯定相结合的方法。在体现监狱对恶人惩戒作用的时候,他们以一种正面姿态出现。如史癞姆带人逮捕乔纳斯的那段描写:

他(乔纳斯)(朝门)一瞧,眼光就在那儿钉住了。作恶降殃、如影随形的门坎,有老父垂死时的足迹,有娇妻表现出无限忧愁的步态,有老司帐每天落于其上的人影儿,有他这杀人凶犯从这里迈过去的脚步,来证明这是祸福无门,唯人自招——如今在门口儿站着的都是些什么人呢?……

又进来了三个人,马上动起手来,让他再也跑不了。事情办得又麻利又快,他的眼光还一会儿也没从告发者脸上挪开呢,两个手腕就已经一齐上了手铐。[14]

对于乔纳斯而言,法律是何等威严缜密,作为法律使者的史癞姆等人又是何等可畏,三下五除二地就把他捆了起来,彻底粉碎了他的任何希望。所谓天网恢恢,疏而不漏,正当老马丁等人对他也无可奈何,准备离去的时候,监狱却对他招手了。这是何等的大快人心。但是不良看守的正面姿态也只是在作为法律的抽象代表、监狱的抽象象征时才存在,一旦进入对他们的具体描写,他们的负面一面便突出出来了。

"Anthony and Jonas Chuzzlewit and Chuffey" (by Sol Eytinge)

从对监狱的描写看狄更斯小说创作的特点

综上所述,在狄更斯的小说中,监狱既是揭露社会黑暗的地方,又是惩罚罪犯的场所,既是普通民众谋生之地又是不良分子聚集之处,呈现出正反两面性。但是,在表现监狱正面性质的时候,作为惩罚罪恶的象征,狄更斯笔下的监狱只是一种抽象存在;而在表现监狱反面性质的时候,监狱便成为现实的具象,它切实影响到所涉及到的每一个人的肉体与精神。因此,在狄更斯的小说中,监狱在整体上呈现出负面色彩。虽然狄更斯在一些具体的现实层面上看到或者说无法否定监狱的正面作用,但他对当时英国的法律与司法机构总体上持否定的态度,所以,在小说中,他刻意突出、具体化了监狱负面的一面,而淡化、抽象化了监狱正面的一面。这样,他就在对监狱进行全面反映的同时,突出了对监狱的批判。现实主义要求作家如实地反映现实生活,但狄更斯又是一个有着强烈惩恶扬善倾向的作家,从不在作品中隐瞒自己的思想感情,对监狱的这种处理方法满足了这两方面的要求。如果把视野扩大到狄更斯小说的各个方面,我们就可以发现,在坚持全面反映生活的同时,通过虚化与突出生活的某些方面,以达到自己的创作目的,是狄更斯创作的基本特点之一。笔者以为,这也是他之所以能够成为一个伟大作家的奥妙之处。

[1] 参见约翰·格劳斯《双城记》,见罗经国编选《狄更斯评论集》,上海译文出版社,1981年。

[2] 狄更斯《匹克威克外传》,蒋天佐译,上海译文出版社,1979年,第548页。

[3] 参见福柯《规训与惩罚》,北京:生活·读书·新知三联书店,2003年。

[4][5][7] 狄更斯《艰难时世》,全增嘏、胡文淑译,上海译文出版社,1978年,第13、313 - 315、85页。

[6] 参见狄更斯1869年《致鲁登斯的信》,转引自《狄更斯评传》,[前苏联] 伊瓦肖娃著,蔡文显等译,广东人民出版社,1983年,第454页。

[8][9][11][12][13] 狄更斯《大卫·科波菲尔》,张谷若译,上海译文出版社,1989年,第1241、135- 136、 1238、1238、1238- 1239页。

[10][14] 狄更斯《马丁·瞿述伟》(下),叶维之译,上海译文出版社,1983年,第516、513- 514页。

全文完

原载于《外国文学评论》2005年第2期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注