《呼啸山庄》与哥特传统

编者按

本文立足于欧美文学中的哥特传统研究《呼啸山庄》的创作源泉,指出艾米莉·勃朗特在主题、人物形象、环境刻画、意象及情节构造等方面都借鉴了哥特传统,同时凭借其超乎寻常的想像力,将现实与超现实融为一体,给陈旧的形式注入了激烈情感、心理深度和新鲜活力,达到了哥特形式与激情内容的完美统一,使《呼啸山庄》既超越了哥特体裁的“黑色浪漫主义”,又超越了维多利亚时代的“现实主义”,从而展现出独具一格、经久不衰的艺术魁力。

作者简介

蒲若茜,毕业于西南师范大学外国语学院,发表本文时为讲师。

艾米莉·勃朗特肖像

与两位姊妹相比,艾米莉·勃朗特的作品很少,只有一部小说和一些诗歌。但她仅有的一部小说《呼啸山庄》[1] 在一百多年来却掀起了阵阵研究热潮,在过去的几十年里,更是引起了东西方文学界越来越多的关注和探讨。

长期以来,人们视艾米莉·勃朗特为英国文学中的“斯芬克斯”。关于她本人和她的作品都有很多难解之谜,许多评论家从不同的角度、采用不同的方法去研究,得出了不同的结论,因而往往是旧谜刚解,新谜又出,解谜热潮似永无休止。

笔者曾运用原型批评理论对《呼啸山庄》的爱的主题进行过探索和研究。[2] 而本文则试图从另一个角度,即从欧美文学中持续发展、影响广泛的哥特传统去探索《呼啸山庄》创作的灵感源泉,希望藉此发掘出《呼啸山庄》新的内涵,给我们以更多的启迪和思考。

《呼啸山庄》封面

哥特(Goth)一词来自日尔曼民族一个部落的名称。哥特人以野蛮、骠悍著称,原本生活于北欧,在三至五世纪间侵入罗马帝国并在意大利、西班牙、法国南部以及北非建立了许多王国。在罗马帝国灭亡一千多年后,意大利人法萨里(Vasari,1511—1574)用哥特一词来指称中世纪的一种建筑风格——“高耸的尖顶、厚重的石壁、狭窄的窗户、染色的玻璃、幽暗的内部、阴森的地道甚至地下藏尸所等”[3] 在文艺复兴思想家的影响下,哥特一词被赋予了“野蛮、恐怖、落后、神秘、黑暗时代、中世纪等多种含义”[4] 。

到了十八世纪中后期,哥特一词又成了一种新的小说体裁的名称。这一名称最初来自1764年贺拉斯·沃波尔(Horace Walpole)匿名发表的小说《奥特朗托城堡》(The Castle of Otranto),其副标题就是“一个哥特故事”(A Gothick Story)——在中世纪古堡里发生的关于家族败落的故事。该小说从时间、地点、主题、情节、人物类型到艺术手法都为早期的哥特小说奠定了基础。在贺拉斯·沃波尔之后出现了很多模仿者,其中优秀的作品有安·拉德克利夫(Ann Radcliffe)的《尤道弗的秘密》(The Mysteries of Udolpho,1794)和马休·刘易斯(Mathew Lewis)的《修道士》(The Monk,1796)。《尤道弗的秘密》描写孤女艾米莉被恶棍姑父劫持到亚平宁山中古堡的经历,情节曲折离奇,人鬼难辨。全书以艾米莉获救并与恋人成婚结束。《修道士》写的是一个正直的修道士被恶鬼引诱堕落后追逐、迫害忏悔女的故事。故事充满了阴森恐怖气氛,情节紧张生动,充满悬念,扣人心弦。到了十八世纪九十年代,哥特小说作为一种文学体裁正式确立,不仅在英国、而且在欧美各国形成了创作高潮。或许因为同是日尔曼后裔,英国哥特小说在德国的影响尤其巨大,而德国哥特小说反过来又影响了许多英美作家。[5] 下文将论及的霍夫曼对于艾米莉·勃朗特的影响就是一例。

《修道士》封面

早期哥特小说中故事的发生时间往往是中世纪,地点通常在充满了迷信色彩、信奉天主教的南部欧洲。主题大多是通过家族仇恨、继承权的争夺揭示人性的邪恶和阴暗面,情节上大肆渲染暴力与恐怖,诸如阴谋、仇杀、乱伦、幽闭的城堡、地牢、修道院等等。在人物刻画上缺乏心理深度,平板、干瘪。艺术手法平庸,语言简单、枯燥,充满了十八世纪散文的理性因素。

虽然哥特小说被后来的许多评论家认为是贩卖神秘的赝制品,但考虑到当时的时代背景,它其实是对理性主义和写实小说的一种反叛,正如批评家大卫·庞特所言,哥特小说为“英国文化带来了它所急迫需要的激情、活力和宏大的精神”[6]。它不仅极力表现情感、直觉、神秘和超自然现象,而且让想像任意驰骋,因此哥特小说“除了影响浪漫主义诗歌之外,还对勃朗特姐妹及其他19世纪小说家产生了重要影响”[7]。

勃朗特姊妹的作品出版时,哥特小说的繁荣时代早已过去,但她们多产的童年时期作品(1826至1843年间)却是与玛利·雪莱和爱德华·布尔沃—利顿(Edward Bulwer-Lytton)的哥特恐怖小说处于同一时代。同时,据考证,勃朗特姊妹不仅阅读各种文学经典,也阅读布莱克伍德(Blackwood's)和弗雷泽(Fraser's)的杂志,而这些杂志刊登各种各样情节紧张、恐怖而激动人心的故事和诗歌。英国作家萨默塞特·毛姆曾谈到爱尔兰传奇故事和德国作家霍夫曼的恐怖故事对于艾米莉的影响:

有人说,她(艾米莉)父亲常给她们讲他少年时代在爱尔兰听到的离奇故事,后来她在比利时上学时学习读霍夫曼的故事,这些故事触动了她的想像力。据说,她回到霍沃斯牧师住宅后,坐在炉边地毯上,一只胳臂搂着爱犬‘看守’的脖子,一边拿着一本书读着,读的正是霍夫曼的故事。我情愿相信,她从德国浪漫主义作家的那些神祕、残暴和恐怖的故事里,找到了某种投合她自己那暴烈的天性的东西。[8]

在此我们暂且不论艾米莉的天性是否暴烈,但家庭氛围和阅读对于勃朗特姊妹的影响是不容忽视的。她们确实很乐于复述“恐怖民间传说”(horror folklore)——关于鬼魂作祟或神秘现象的故事。[9] 从勃朗特姊妹现存的早期作品《安格利亚》(Angria)和《冈德尔编年史》(Gondal)中我们不难发现哥特传统对这些少年习作的影响。前者写的是一个虚构的非洲王国的战争和冒险;后者则讲述了神秘的南北太平洋岛国中的战争、阴谋与情欲。勃朗特姊妹的少年习作中的人物、事件和情感倾向是后来成熟作品的雏形,这一点早已得到研究者的考证和公认。

由此,我们就不难理解哥特传统对勃朗特姊妹小说的深刻影响了。夏洛蒂的《简·爱》就具有哥特小说的诸多成分:令人毛骨悚然的笑声、阁楼里的疯女人、不可告人的隐私、图谋杀人的暴力、未果的重婚阴谋……作品中不乏恐怖、神秘、暴力和性意识。

1939年电影《呼啸山庄》剧照

艾米莉的《呼啸山庄》也继承了哥特传统,大量采用了哥特手法。首先,其主题就涉及了仇恨、阴谋和继承权的争夺。希斯克利夫是凯瑟琳的父亲恩肖先生“捡”回来的孩子,家里人除了凯瑟琳,其他的人都恨他,疏远他,尤其是凯瑟琳的哥哥亨德莱成为家庭的统治者之后。但凯瑟琳却同他亲近,他们一起在荒原上疯玩,一起反抗亨德莱的独裁,感情的纽带越系越紧,直到成为心心相印的恋人。但这时候出现了富有、英俊的林顿,基于体面和地位的优势,在亨得莱和林顿家人的帮助下,林顿成功地让凯瑟琳成了自己的妻子。失去凯瑟琳让希斯克利夫痛心不已,他背井离乡多年,积累了足够的财富和能力,然后回到呼啸山庄实施他的复仇计划。他不仅引诱林顿的妹妹伊莎贝拉与他成婚,而且通过赌博的方式使亨德莱一文不名,把亨德莱所有的财产掠到自己名下,还多次去见凯瑟琳,从精神上折磨其丈夫林顿。凯瑟琳在身心疲惫、万分绝望的情况下选择了死亡,得到了解脱。而希斯克利夫在凯瑟琳去世之后,更加变成了一个灵魂分裂的人,成为一股破坏一切、摧毁一切的复仇力量。他统治着呼啸山庄,对昔日的仇人以其人之道还治其人之身,使亨德莱的儿子哈里顿永远陷于愚昧和黑暗中,把一个很有天赋的孩子彻底毁了。为了骗取林顿的画眉山庄及其财产,他以自己的亲生儿子、小凯瑟琳快死的表弟小林顿作诱饵,骗取了小凯瑟琳的同情,并以欺骗手段让他们成了亲,以此攫取了画眉山庄的继承权。除此之外,他对哈里顿和小凯瑟琳,甚至对自己的亲生儿子小林顿,都极尽肉体折磨和精神折磨之能事,直到他为了追求与凯瑟琳的超人世的爱而自绝于人世。由此可见,《呼啸山庄》的主题——复仇和争夺继承权——属于传统的“哥特主题”。

《呼啸山庄》主人公的塑造属于“哥特模式”。让人既爱又恨的希斯克利夫就源自哥特传统中的“恶棍英雄”(villian-hero)形象。评论家莱斯利·菲德勒在《美国小说中的爱和死亡》一书中这样论述:“恶棍英雄确实是哥特体裁的创造……该体裁往往以恶棍英雄既引诱别人又自己遭受苦难、既迷人又邪恶为主题。”[10] 也就是说,恶棍英雄既是迫害者又是受害者,从这个意义上讲,英国文学中不乏具有相同特质的男性形象:弥尔顿(Milton)笔下的撒旦,18世纪的“情感男人”(man of feeling)[11],而最具有典型性的当首推拜伦式英雄。

在《拉娜》(1814)、《恰尔德·哈罗德游记》(1812)和《曼弗莱德》(1817)等诗作中我们可以看到拜伦式英雄(“恶棍英雄”)的原型:“他是让人既爱又恨的混合物/既引人追逐,又让人惧怕”;“他漠视世上的一切人/……在自己赖以生存的世界似乎是个陌生人。”[12] 拜伦首先确立了“恶棍英雄”的外表:深色的皮肤,体格强壮,有一双洞察一切、摄人魂魄的眼睛,表情则混合着轻视和阴郁;行为多变不可预测,时而郁郁寡欢,时而暴躁如雷。[13] 艾米莉笔下的希斯克利夫显然具有这一切特征:他是一个“皮肤黝黑的吉普赛人”,“身材挺拔,很有样儿,他面部表情阴郁……多少带点儿教养不够的傲慢”;“他厌恶别人的卖弄情感,厌恶别人彼此之间表现的那种亲热劲。他爱,他恨,全部搁在他的心里……”(第6页)。他对自己所爱的凯瑟琳充满了万般柔情,而对其他的人,包括自己的亲生儿子,都只有呵斥和咆哮。

2011年电影《呼啸山庄》中的希斯克利夫

“恶棍英雄”的称谓本身就是一个悖论,面对“恶棍英雄”,人世的善恶仿佛失去了原来的价值和意义。“恶棍英雄”是矛盾的统一体集善恶于一身,既罪孽深重又深受迫害。他们常常引起人们的同情甚至崇拜,其原因就在于他们的罪孽并不是与生俱来,而是社会压力、强权暴政使其人性扭曲变态的结果。他们不仅强烈地反抗专横、暴虐和偏见,超越了社会道德和宗教迷信的束缚,具有挑战性和破坏力,而且具有超常的意志和力量,敢于同压抑人性、束缚个性的社会体制、传统习俗作斗争,体现出很强的叛逆性和先锋精神。

因此,希斯克利夫不仅外表酷似“恶棍英雄”,从他既迷人又邪恶、既是迫害者又是受害者的精神特质上看,他也堪称“恶棍英雄”的典范。在许多人看来,希斯克利夫是个大祸根,他不仅给小说中的两户人家带来了深重的灾难,而且在半个世纪的时间里给作品本身带来了一场灾难。《呼啸山庄》长期招致评论家们的厌恶,多半因为他们不能宽恕作家竟然创造出希斯克利夫这么一个怪物。有人说“主人公是一个恶棍,十恶不赦,一无是处。奉劝诸君,阅读《简·爱》吧,可是把《呼啸山庄》烧了吧。”[14] 就连夏洛蒂在给妹妹的遗作写序时也这么说:“只有希斯克利夫才真正是百罪莫赎,在他那直奔地狱的道路上从没有一次偏离过方向。”[15]

但是,如果我们换一个角度看问题,希斯克利夫无疑是个被迫害者和受害者:他从小就受到亨德莱的非人待遇,被剥夺了受教育的权利,就连女佣莱莉也用针刺他,男佣约瑟夫也呵斥、鞭打他。他不仅被剥夺了做人的尊严,而且被剥夺了爱的权利。虽然他与凯瑟琳在荒原的风暴中、在反抗亨德莱暴行的过程中塑造了“同一个灵魂”(第95页),但他们的爱遭到以亨德莱、林顿以及他们所代表的社会道德力量的重重阻挠,最终使希斯克利夫失去所爱,在18年的痛苦精神折磨和疯狂报复中终其一生。由此可见,希斯克利夫的恨和复仇都是爱的异化,是受挫折的爱的衍生物;他的恶魔形象也并非他的本来面目,而是受到社会习俗的压迫致使人格发生扭曲变形的结果。“恶棍英雄”并不是罪恶之源,真正的罪恶是使其遭受迫害、扭曲人性的等级制度、社会准则、强权暴政和宗教迷信。所以希斯克利夫虽然“残忍而缺乏人性到了常人不能想像的地步……我们仍然同情他……以一种朦胧的方式和希斯克利夫站在一起去反对其他人物”。[16]

1992年电影《呼啸山庄》海报

除了希斯克利夫,女主人公伊莎贝拉的形象显然也属于“哥特模式”。贺拉斯·沃波尔在《奥特朗托城堡》中率先塑造了一个脆弱的、任凭邪恶的曼弗莱德摆布的女主人公形象,凑巧的是,她的名字也叫伊莎贝拉。如果说名字的巧合是出于偶然,二者性格的酷似则很可能是艾米莉刻意而为。早期哥特小说中的女主人公通常都是以软弱、被动形象出现的,常常受到一个恶棍英雄的追求和引诱。她可能遭到追求者的迫害和囚禁,归根结底是恶棍英雄欲望的潜在牺牲品。对照伊莎贝拉和哥特传统中的女主人公形象,我们不难发现二者是何其相似:伊莎贝拉从小生活在“和风细雨”的画眉山庄,养尊处优,性格单纯而温柔,希斯克利夫为了复仇,为了实现掠夺两家财产的不可告人的目的而去引诱、追求伊莎贝拉,而伊莎贝拉一方面因为无知、单纯,另一方面更由于希斯克利夫恶棍英雄的魅力而深陷泥淖,从而成为希斯克利夫复仇的牺牲品。她不仅被诱惑结婚,而且很长一段时间被囚禁在呼啸山庄,直到逃出虎口,流落并客死异乡。通过对比,我们可以判定,无论从形象、性格还是从被囚禁、逃跑等细节来看,伊莎贝拉都可谓哥特式女主人公的典型。

当然,伊莎贝拉式的女主人公不仅源自哥特传统,也深受后来的浪漫主义和激情小说的影响,深深打上了“美丽、敏感、柔弱、被动”的标签。[17]

除此之外,《呼啸山庄》还在环境刻画以及意象、情节构造方面采用了典型的哥特手法。首先,呼啸山庄的外形及其内外环境都符合哥特小说的背景。呼啸山庄“狭窄的窗子深深嵌在墙壁内,两边墙脚用凸出的大石头保护着”(第5页),大门周围留着“古里古怪的石刻”,还刻着“一五〇〇这样一个年份”(第5页);山庄的外面是一望无际的晦暗的荒原,山庄里面则由于缺少光线而昏暗、阴森。尤其是凯瑟琳小时候睡觉的可起闭的柜式橡木床——“一个大橡木框子……形成一个密室,里面有个窗洞”(第22页),洛克乌德在入睡前把带嵌板的床边拉过来,床就像一口棺材。在小说结尾,希斯克利夫死在里面,死在拉起来的嵌板后面,更强化了这一影射。

1939年电影《呼啸山庄》剧照

凯瑟琳的幻影出现在洛克乌德梦中那一幕被拉尔夫·福克斯称为“整个英国文学中最动人的场面”[18]:一张苍白的脸孔,从外边靠在玻璃上,还有一只血迹斑斑的手,伸进打破的窗玻璃,要求进屋来。于是梦中的洛克乌德“把她的手腕向碎玻璃上拉,玻璃窗上,来回的摩擦,直到淌下来的血水浸透了被褥”(第29—30页)。这大概是小说中最为残忍的意象。还有哈里顿吊死幼犬,希斯克利夫吊死就要产仔的长毛垂耳狗,亨德莱把刀子插进莱莉的牙齿之间、把自己的婴儿沿着楼梯往下扔,凯瑟琳用指甲把伊莎贝拉的胳膊拧得发青,希斯克利夫踩毁亨德莱的面容……这一系列或凶残或报复或醉酒或歇斯底里的景象,堪称最阴森恐怖的哥特小说场景。

希斯克利夫在凯瑟琳下葬的当夜挖掘凯瑟琳的坟墓时,似乎听到了凯瑟琳的叹息,感到了她的身形。在凯瑟琳去世18年之后,希斯克利夫买通了教堂的司事,再次挖开了她的坟墓,摘除了棺材一侧的板子,希望自己死后能与她同眠,与她一起化为泥土。

在小说的末尾,我们还读到,呼啸山庄一带的乡亲经常看见希斯克利夫和凯瑟琳一起在荒原上、在教堂附近、在宅子里面游荡;甚至不会撒谎的牧羊的小孩也说:“我看见希斯克利夫和一个女人在那边,在山脚下……”(第399页)梦魔中血淋淋的幻象,挖掘坟墓,鬼魂的叹息,与尸体同眠的渴望,游荡的幽灵……这一切无不令人触目惊心、毛骨悚然。但这种极力渲染恐怖的手法并非艾米莉首创,而是哥特故事的惯用手法。艾米莉不仅借用了这一系列手法,而且把暴力、鬼魂出没等细节渲染到了极致,与复仇、争夺继承权的主题、“哥特模式”的主人公、荒芜阴郁的内外环境融合贯通。从这个意义上讲,艾米莉·勃朗特可以说是哥特传统的优秀继承者。

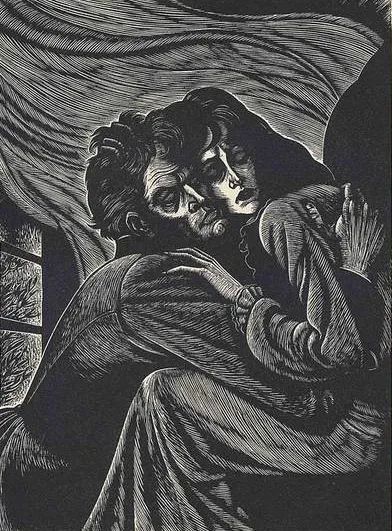

插图“凯瑟琳和希斯克利夫”,弗里茨·艾肯伯格(Fritz Eichenberg, 1901-1990)绘

但艾米莉·勃朗特并不是亦步亦趋地模仿哥特传统,而是巧妙地借用这种形式来表演自己时代的感情故事。她远离维多利亚时代的文学主流而对哥特形式情有独钟,除了阅读倾向和家庭氛围的熏陶,更重要的原因恐怕还在于哥特体的“激情、活力和宏大的精神”吻合了她“激情、哀婉、骠悍”[19] 的心灵和蛮荒、狂野的生存环境。应该说,艾米莉·勃朗特选择哥特体裁作为自己的表现形式不是出于偶然,而是自觉的行为:她为哥特形式注入了现实的内容和激烈的情感,使之表现环境、民情风俗和激情。可以说,她对于哥特体裁是“扬弃”地利用,创造性地使古老的哥特形式服务于她的目的——发现并抒发新的情感,提高情感的强度。

哥特小说的先驱贺拉斯·沃波尔曾称《奥特朗托城堡》是“把自然主义和浪漫主义的特质融合在一起”[20]。 显然,在融合自然主义和浪漫主义这一点上,艾米莉·勃朗特远远超越了沃波尔。哥特传统被认为是属于浪漫主义的一支,被人们称为“黑色浪漫主义”,艾米莉则是把浪漫主义移入了现实的土壤,是现实主义与浪漫主义的结合。而且其哥特风格绝不仅仅是为了刺激,而是要在读者心中唤起一种特殊的情愫。在她的笔下,陈旧的形式被注入了激烈情感、心理深度和新鲜活力,从而使《呼啸山庄》超越了哥特传统及维多利亚时代的文学主流,展现出独特的艺术魅力。

《呼啸山庄》把故事发生的背景切换到了作者所生活的时代,而不是假托发生在遥远的中世纪,这种有别于哥特传统的新颖手法显然有助于凸现作品的现实意义和时代感。在《呼啸山庄》的再版序言中,夏洛蒂·勃朗特明确地指出,《呼啸山庄》的自然环境、风土人情取自约克郡西莱丁一带的民情风俗、环抱的群山和散落的村庄所具有的自然特征:“它从头到尾是乡土气息的。它带着荒原色彩,野性,像石南的根一样虬结多节……她对自然景色的描写,就是自然景色的本来面目,不折不扣的本来面目。”[21] 而盖斯凯尔夫人对约克郡人的评价是:“他们不媚上、不施礼:其结果是尖酸刻薄的幽默”;“他们的每句话中都带着挑衅的腔调,每副面孔都带着霸道的神态”;“他们是忠诚和慷慨的,也是可以完全依赖的”[22]。

这不禁使我们想到了《呼啸山庄》中晦暗、荒凉的景色,想到了亨德莱的霸道专横,希斯克利夫的桀骜不驯,哈里顿自然朴实的乡巴佬气息,莱莉、约瑟夫对主人近乎盲从的忠诚尽职;我们同时也会想到洛克乌德第一次到呼啸山庄时所遭受的差点儿被狗咬的冷遇,亨德莱、希斯克利夫动辄拿刀使枪的冲动匪气……这一切来自艾米莉身边活生生的自然风貌和人物个性。

在此基础上,艾米莉·勃朗特还通过两个身份特殊的叙述者增强了《呼啸山庄》的现实性和故事的可信度:一位是在感情上并无促动因素的来自城里的度假者洛克乌德,另一位是语言平淡、就事论事、有着一双世俗眼睛的莱莉。奇怪的是,这种刻意而为的技巧非但没有破坏反而大大增强了小说的情感力量,并在读者心中引起了激烈的回应。

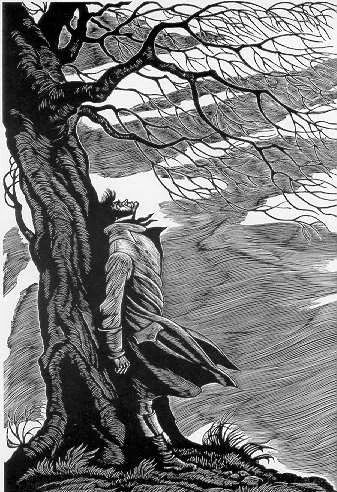

插图“希斯克利夫”,弗里茨·艾肯伯格(Fritz Eichenberg, 1901-1990)绘

在《呼啸山庄》中,主人公的情感发展成了一种强烈的、自由放任的、甚至是放纵恣肆的激情,无论是希斯克利夫、亨德莱,还是凯瑟琳和小凯瑟琳,这些人都充满了令人战栗的激情。就连呼啸山庄外面的枞树和荆棘也似乎充满了人性和情感——“它们好像伸出手来,乞求阳光的布施”(第5页)。这种激情在传统的哥特小说中是罕见的,因为传统哥特小说的人物形象大都平板干瘪、苍白机械,如同木偶。但纵观欧美文学史,这种激情表现又并非艾米莉·勃朗特的独创,而是西方文学的一种现实传统:从古希腊悲剧作家欧里庇得斯的激情描写,到莎士比亚的激情人物塑造,再到几乎与勃朗特姊妹同时代的法国女作家乔治·桑的诗意与激情兼备的创作,都体现出这一传统的历时性发展和传承。《呼啸山庄》的成功在于完美地结合了这两种传统,把哥特形式与激情内容结合起来,从而使《呼啸山庄》远远超越了传统,对强烈而专横的激情、爱欲、仇恨以及非理性的冲动都予以深刻的理解,赋予它们生命而不是徒有其表。正如著名评论家大卫·塞西尔所言:“她能够把人物置于其精神危机的高潮中加以刻画——当他陶醉于精神的欢乐时,处在仇恨与绝望的漩涡之中时,在死亡到来的那一刻。”[23] 这一点是哥特时代的“黑色浪漫主义”小说家以及维多利亚时代的“现实主义”作家都没有做到的。

《呼啸山庄》对于哥特传统的超越还体现在对主人公的心理深度的开拓上。以凯瑟琳为例,她是一个矛盾的统一体,她的人格发展大大超越了以前的哥特式女主人公,桑迪·麦克米伦·康格称她为“第一个承认其灵魂阴暗面的哥特式女主人公”[24]。人之间,而且被两个爱人分裂:一方面她决定嫁给林顿,因为林顿年轻英俊又很有钱,她可以成为那一带“最尊贵的女人”,会“感到很得意”(第92页);另一方面她又告诉莱莉:“他(希斯克利夫)比我更像我自己。不论我们的灵魂是什么料子做成的,他和我是同一个料子;而林顿呢,就像月光和闪电光、冰霜和火焰那样和我们截然不同”(第95页)。

当林顿逼迫凯瑟琳在他与希斯克利夫之间作出选择,继而要求她与希斯克利夫断交时,凯瑟琳的心理冲突达到了高潮:她已经分不清自己到底是在呼啸山庄还是在画眉山庄,也分不清白天和黑夜,她三天三夜没有合眼,在痛苦和幻象中挣扎,出现了精神错乱的症状:一会儿回到了与希斯克利夫在一起的快乐的童年时代,一会儿又“忽然变做了林顿太太、画眉山庄的主妇、一个陌生人的妻子”(第148页)。她对莱利说:“我的舌头已经不听话,脑子转不过来了……我受那么大痛苦……某种念头只是翻来覆去地在我脑海里打转,直到后来我害怕自己快要发疯啦”(第147页)。

1992年电影《呼啸山庄》剧照

这是一个超现实主义的、白日梦似的插曲。凯瑟琳度过了这超现实的三天三夜,只有在一种特殊的感受之下才成为可能:创造出这种病态的感受,确实是艾米莉·勃朗特超越哥特体裁的顶点。这种濒临于心理崩溃的痛苦,被抛弃、被冷落的沮丧,连续的失眠,如梦的现实,赋予了小说一个广阔的新领域和新特色。这既是对哥特体裁的超越,也为哥特体裁开拓了新的发展空间。艾米莉选择了凯瑟琳作为女主人公,赋予她多情的气质和明显的神经质因素,叙述了她感情冲突、发展的过程,超越了获得一个浪漫主义结局的需要。

更难得的是,艾米莉·勃朗特能把现实与超现实融为一体并在二者之间自由转换:她笔下的孩子一样是打架、欢笑、哭喊的不受驾驭的小动物,每一个人物都有自己明显的性格特点并有着一个逐渐成熟、发展的过程;在她的笔下,画眉山庄不是神话故事里云烟缭绕的皇宫,而是坚固的石造建筑;扯着裙子的小姑娘凯瑟与希斯克利夫梦中出现的凯瑟琳一样真实;折磨哈里顿和小卡茜的希斯克利夫与“看着”凯瑟琳的鬼魂几天不吃不喝直到饿死的希斯克利夫一样让人觉得可信。我们在被种种强大的超自然力震撼的同时,也感受到景物的亲切自然和人物的血肉丰满、栩栩如生。

由此可见,虽然哥特体裁在艾米莉·勃朗特所处的维多利亚时代已经显得陈旧,但它打破了“古典的”和“理性的”生活秩序,敢于反映被列入禁忌的事物,在社会规范、理性裁决和习俗制度所认可的情感之外展开了新的视野,扩大了现实感的范围及其对人的影响,成为情感的解放者,承认人性深处的非理性层面。正是这一点,使得艾米莉·勃朗特摆脱了维多利亚时代社会小说的范式,找到了表现激情的最佳方式,真正展示出自己的才能。而且,她在获益于哥特传统的同时也改造和超越了哥特传统。《呼啸山庄》之所以那么迷人,那么震撼人心,很大程度上是由于哥特形式与激情内容的完美结合。

当然,艾米莉·勃朗特得天独厚的艺术禀赋也不容忽视。艾米莉想像力的实在性使她得以在自然与超自然之间让人信服地自由转换,把二者融合为一个同质的发光体;其想像力的强烈性使她敢于触及英国小说里最强烈的情感并显得游刃有余;其想象力的自然性使原本阴郁的故事并不显得病态,相反却散发着率性、愉快、健康的气息,尽管里面的人物有时是那么残酷,但故事的每一页都表现出一种年轻、粗犷、不可抗拒的魅力。

[1] Emily Bronte,Wuthering Heights,New York:Random House,Inc.,1950。文中所引该作品的内容均出自此,由本文作者译出。译文参考了方平译本(上海译文出版社,1993年)。下文只注出页码。

[2] 蒲若茜《对〈呼啸山庄〉中希斯克利夫与凯瑟琳的爱的原型分析》,《暨南学报(哲学社会科学版)》1997年第2期。

[3][4][5] 肖明翰《英美文学中的哥特传统》,《外国文学评论》2001年第3期。

[6] David Punter,The Literature of Terror,London:Longman,1980,p.6.

[7] 李赋宁、刘意青、罗经国主编《欧洲文学史》(第1卷),商务印书馆,1999年,第438页。

[8] William Sommerset Maugham,“Emily Bronte and Wuthering Heights”,转引自杨静远编选《勃朗特姐妹研究》,中国社会科学出版社,1983年,第402页。

[9][10][11][12][13][17][20[24] Marie Mulvey-Robert,ed.,The Handbook to Gothic Literature,New York:New York University Press,1998,p.27,p.111-112,p.112,p.112,p.112,p.116,p.28,p.28.

[14] R.Crump,“Charlotte and Emily Bronte:1846-1945”,转引自方平《希望在人间——论〈呼啸山庄〉》(《呼啸山庄》译序),上海译文出版社,1993年,第24页。

[15][21] Charlotte Bronte,“Charbtte Bronte's Preface to the Second Edition”,Wuthering Heights,London:J. M. Dent Sons Ltd.,1907,p.20。p.19.

[16] 方平《希望在人间——论〈呼啸山庄〉》(《呼啸山庄》译序),上海译文出版社,1993年,第24页。

[18] 转引自格拉日丹斯卡娅《勃朗特姐妹》,见杨静远编选《勃朗特姐妹研究》,中国社会科学出版社,1983年,第478页。

[19] Mathew Arnold,“Haworth Graveyard”,转引自杨静远编选《勃朗特姐妹研究》,中国社会科学出版社,1983年,第617页。

[22] 盖斯凯尔夫人《夏洛蒂·勃朗特传》,张淑荣等译,团结出版社,2000年,第11—12页。

[23] David Cecil,“Emily Bronte and Wuthering Heights”,Early Victorian Novelists:Essays in Revaluation,London:Constable & Co. Ltd.,1934,p.180.

全文完

原载于《外国文学评论》2002年第1期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注

[24] 她冲破了惯有的哥特模式,其婚姻不仅没有解决反而加剧了心理冲突——她不仅被置于两个爱