永恒的诱惑:论欧里庇得斯在公元前四世纪的经典化

编者按

公元前四世纪,随着专业演员的兴起和戏剧产业的扩张,欧里庇得斯悲剧在希腊观众中大受欢迎,成为剧场中的经典剧目,促进了古希腊悲剧艺术的延续与发展。柏拉图、亚里士多德等人在新的哲学知识场域中批判了欧里庇得斯代表的戏剧文化,同时将其剧作转化为精英阶层的经典文本,并开启了欧里庇得斯研究的学术传统。至公元前四世纪后期,在雅典与马其顿文化竞争的局势下,欧里庇得斯悲剧被正式纳入雅典城邦档案而得到保存,助力当时雅典的戏剧文化建设,然而其广泛传播也指向了不以哲学理性或城邦政治为限的普遍性。欧里庇得斯悲剧在公元前四世纪经过多重的塑造与发明,在戏剧文化与阅读文本之间形成的张力中初步完成了其经典化历程;这一复杂历程暗示欧里庇得斯趋向经典之“永恒”意蕴的根本因源仍在于其戏剧本身展示的开放性结构。

作者简介

王瑞雪,女,1990年生,中山大学比较文学与世界文学博士,发表本文时为浙江大学外国语言文化与国际交流学院在站博士后,主要研究领域为古希腊文学。

欧里庇得斯

人们印象中的古希腊悲剧往往以公元前五世纪为限,似乎在这之后,悲剧就在某种意义上“死亡”了。这种认识模式可以追溯至现代西方古典学术建立之初。十八世纪,温克尔曼在古希腊艺术中看到了“高贵的单纯、静穆的伟大”,引领了“新希腊主义”(Neohellenism)风潮[1],一个理想的古希腊文化于是被发明出来。在文学中,施莱格尔兄弟在索福克勒斯悲剧中发现了悲剧体裁的完美典范,他们用一种“生长”模式对古希腊三大悲剧家进行界定,即埃斯库罗斯代表初成,索福克勒斯代表完美,欧里庇得斯则是“队列中的最后一位”,且亦有“堕落”之失。[2] 自此,欧里庇得斯就与悲剧之“衰落”或“终结”相连。二十世纪的古典学研究仍受此说影响,纵然皮卡德-坎布里奇、韦伯斯特等学者对公元前五世纪之后的悲剧创作与演出做了很多整理与研究工作,并且注意到此时欧里庇得斯“持续流行”“最受欢迎”的现象[3],但是悲剧之死的说法仍然出现在很多学者的论述中,如基托、卢卡斯、比柏等,比柏关于“悲剧的生长伴随着欧里庇得斯终结了”[4]的观点几乎是对施莱格尔式话语的复刻[5]。直到二十世纪八十年代,韦尔南和维达纳凯的研究中仍然有这种学术思路的痕迹:悲剧属于“公元前五世纪希腊独特的精神世界”,在那之后它就“消逝了”。[6]

古希腊三大悲剧家:埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯

根据这种看法,三大古希腊悲剧家所处的公元前五世纪并不是一个与历史时期相关的概念,而是一个理想化的“黄金时代”。他们的悲剧创作产生于这个黄金时代,是一种“奇迹”般的存在[7],蕴含着某种超然的“希腊精神”,欧里庇得斯则是悲剧的最后余音,甚或挽歌或余韵。在这样的学术视野中,人们很难以历史的眼光看待悲剧经典的形成过程,亦很难正视欧里庇得斯的作品在公元前五世纪之后仍然流行这一事实。[8]具有转折意义的研究来自二十世纪晚期的艾斯特林,她重新评估了公元前四世纪悲剧的艺术价值,在通常被视为悲剧“堕落”之症候的“刺激、琐屑、矫揉”中读出了“优雅、精致、雕琢、澄明、自然、润饰、专业”,并在此基础上重新审视了公元前五世纪的悲剧与之后的戏剧新作之间的“交互作用”。艾斯特林将旧时剧作传承的动因指向戏剧文化在时代变迁过程中的延续与发展,并特别指出人们应当在经典剧目的形成这一语境中看待欧里庇得斯在公元前四世纪极为流行这一事实。[9]

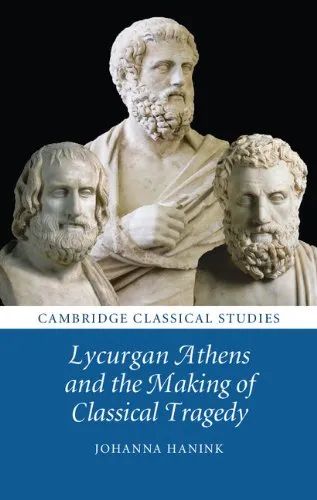

艾斯特林的视角更新与“古典接受研究”这一学术趋向密切相关。“古典接受”的范畴不仅限于现代接受与跨文化接受,而是将古代接受一并纳入,因为“古代从未停止在古代被接受。我们所知道的过去从来都不是清晰的,而总是日益层叠、杂乱、被反复重写”[10],这就在认识范式上改变了“完美”“奇迹”这类学术话语。在另一篇文章中,艾斯特林从表演接受与本文接受两方面呈现了包括欧里庇得斯在内的三大悲剧家在公元前四世纪及其后的经典化历程与文化影响,完成了自己在先前文章中提出的任务。[11]不过,这篇文章中的史料概观式论述对接受主体及接受路径复杂性的考察极为不足。[12]因此,在近期的若干文章与专论中,欧里庇得斯在公元前四世纪的经典化成了进一步深入研究的对象。例如,汉尼克在其专著中聚焦于公元前四世纪后期雅典政治家的活动,探讨了欧里庇得斯成为官方正典的过程。[13]不过,虽然戏剧表演文化的传播在汉尼克的研究中构成了重要的历史背景,但她的关注重点始终是政治与智识精英的取向对经典文本的塑造。[14]在罗森、弗雷曼等学者对戏剧形态的回溯中,戏剧表演文化的传播则受到了更多的关注:罗森分析了欧里庇得斯“在作为阅读文本流传之前”在雅典喜剧观众中的接受如何为其经典化创造了条件[15];弗雷曼则讨论了“在悲剧还是一个鲜活的娱乐表演传统而非体现为一种书卷气的精英特权的时候”,欧里庇得斯在雅典域外特别是马其顿属地的传播如何助推了其经典化[16]。这些研究使得接受主体的多样性更加清晰,促进了对更广泛的社会群体及其政治立场与文化身份的考量。

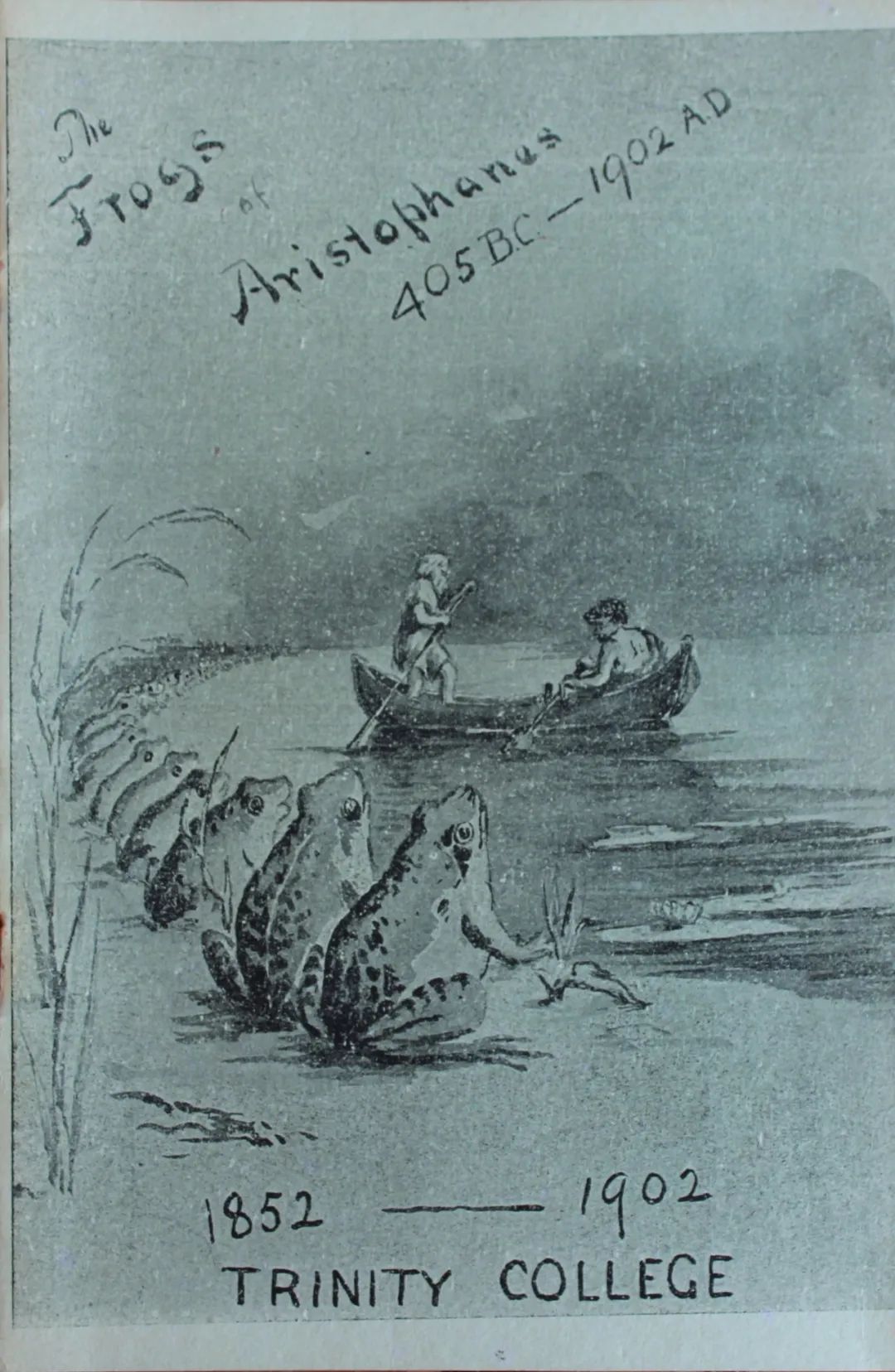

值得注意的是,这些学者在论及欧里庇得斯经典化初期的样态时,多以阿里斯托芬在公元前五世纪末的喜剧《蛙》中对欧里庇得斯的批评为据。这就以一种新的方式重复了施莱格尔指摘欧里庇得斯之“堕落”时的论据[17]:只是对施莱格尔而言,阿里斯托芬的批评意味着经典的终结,而对这些学者而言,阿里斯托芬的批评意味着经典的开始。《蛙》中的埃斯库罗斯声称:“我的诗没有随我而死,他[欧里庇得斯]的诗却随他而死了。”[18]诗人的剧作未随诗人而死即表示其作品生命的延续。在公元前五世纪晚期,人们已经在有意识地追求作品超越时间限制这一“永恒”意蕴,而超越“生死”或“时间”正是“经典”的本义所在。因此,《蛙》中的这句话似乎在肯定埃斯库罗斯的经典地位的同时否决了欧里庇得斯的经典性。但事实上,这部剧中的戏剧之神狄俄尼索斯一出场就着迷于欧里庇得斯的剧作,决定去冥府将他寻回(see Frogs: 52-69)。换言之,彼时的欧里庇得斯并非不具有超越“生死”的可能,只是狄俄尼索斯随后改变了主意,让埃斯库罗斯返回人间,而将冥府的宝座给了索福克勒斯。阿里斯托芬的另一部喜剧《云》还描绘了一对父子因为对埃斯库罗斯和欧里庇得斯的不同偏好而相互攻讦的情形[19],这实际上反映了三位悲剧作家在被经典化之初的不稳定性,表明他们各有其追随者,且面临着争议与犹疑[20]。施莱格尔并未考虑到阿里斯托芬写作语境的矛盾性;但在对“经典”超越时间的追求上,施莱格尔的学术思路与阿里斯托芬并无根本不同。诚如霍尔在批判时所言,理想化的古典学术视野“预设了不变的人类处境……认定灵光乍现的‘永恒准则’神秘地经由‘天才’戏剧家之手,转码成了希腊人的悲剧”[21]。

1902年上演的《蛙》的宣传单

在阿里斯托芬那里,埃斯库罗斯重返人间是因其剧作中的教谕有助于培育公民德性;欧里庇得斯落选则是因其智者式的修辞有损城邦教化(see Frogs: 1069-1072, 1491-1495, 1501-1503)。这不仅体现了阿里斯托芬的判断,也在一定程度上体现了公元前五世纪晚期雅典观众的判断,因为喜剧需以观众熟悉的现象为戏谑。然而阿里斯托芬也意识到,欧里庇得斯并不乏追随者。那么在此之后呢?有什么思想脉络可以使欧里庇得斯悲剧的价值超越历史的变化和政治的分化而趋于“永恒”?提出这个问题并非要回到理想主义的“希腊精神”或“永恒准则”,而是希望在对文化史的梳理中引入思想史的观照,而此二者本也是彼此交融的同一进程。以往研究往往过于强调接受主体的阶级、国别等政治或文化身份,从这些方面来分析他们介入戏剧文化的动机,将欧里庇得斯的经典化解读或“解构”为泛政治化的历史过程,而关系到欧里庇得斯悲剧之内在价值解读的、从属于传统的思想史或文本研究范畴的哲学智识层面在接受研究中被忽视了。本文认为,接受主体的社会属性应该与他们对悲剧内在思想的介入一起解读,无论是有名的人物,还是无名的观众,都会对悲剧本身所蕴含的意义和价值做出自己的理解。因此,本文将在前人研究基础上继续关注欧里庇得斯在公元前四世纪的经典化过程的丰富性,既分析接受主体,又在这个过程中时时观照悲剧内在价值、思想内涵的形成。具体而言,本文将首先回顾欧里庇得斯剧作演出的主要文献证据,勾勒其在彼时戏剧文化中的位置,并在此基础上分析演员、观众、学者、政治人物等不同的接受主体及其所代表的诸社会力量对该戏剧文化的介入及新的文本文化的生成,探究其中知识权力之变迁的谱系,厘清欧里庇得斯在公元前四世纪经典化的多元文化动因,进而阐发其作为经典的内在价值得以形成的思想脉络及其“永恒”悖谬。

欧里庇得斯在剧场:戏剧文化的传播

根据雅典的一个石刻记录,公元前387/6年,雅典的城市酒神节(City Dionysia,或称大酒神节[Great Dionysia])新增了“旧剧”重演这个单元,“在忒奥多图斯为执政官时,悲剧演员们头一次加演旧剧”[22] 在现有旧剧重演记录中,欧里庇得斯的出现格外醒目。根据另一个石刻记录,这一环节曾连续三年为欧里庇得斯的剧作所占据。[23]

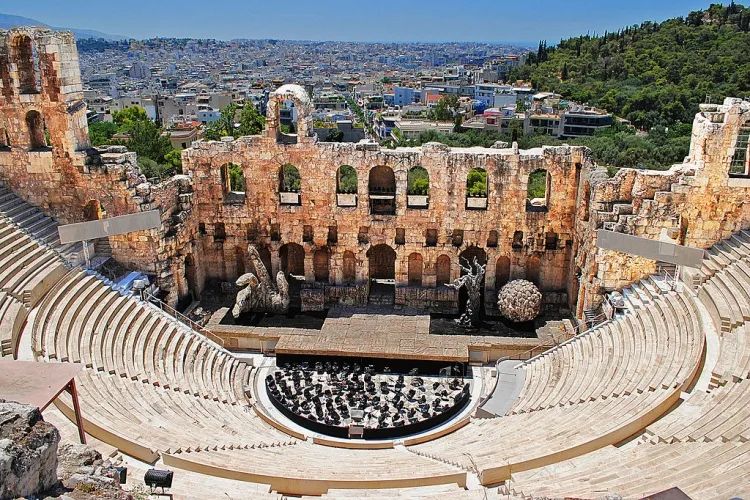

大酒神节

《导演录》所载大酒神节演出记录

(公元前342/1—公元前340/39)

左右滑动查看更多

这三次重演中有两次由尼俄普托勒摩斯(Neoptolemus)主演,剧目分别是欧里庇得斯的《伊菲革涅亚》(Iphigenia)与《俄瑞斯忒斯》(Orestes)。尼俄普托勒摩斯是公元前四世纪的著名演员,据史家迪奥多儒斯所记,“其声音力量与受欢迎程度均首屈一指”[24]。可惜的是第三年的欧里庇得斯剧作名称与主演皆无从确知。在石刻记录之外,还可对比其他文献记载。当时另一位演员埃斯基涅斯(Aeschines)亦经常出演欧里庇得斯的剧作,虽然他得到的评价并不高,这或许是因为相关记载来自其政敌、演说家狄摩西尼,据后者的描述,埃斯基涅斯惯于在舞台上搞砸《赫卡柏》(Hecuba)的开场台词[25]。此外,欧里庇得斯还出现在了演员特奥多儒斯(Theodorus)的表演剧目中[26]。同时,波罗斯(Polus)亦有可能出演了欧里庇得斯的剧作[27]。这两位演员都同尼俄普托勒摩斯一样声望颇高,而除了欧里庇得斯的作品之外,他们的演出记录还包括了索福克勒斯的剧作。[28] 与此同时,关于演员演出的记载几乎没有证据指向重演了埃斯库罗斯的作品。[29]

由此可见,欧里庇得斯的剧作已然成为当时演员经常上演的剧目。城市酒神节“旧剧”单元的设立即为既有重演活动的制度化。此前,公元前五世纪的悲剧可能已在阿提卡各区(demes)的乡村酒神节(Rural Dionysia)上多次搬演。[30]艾斯特林将旧剧官方重演机制建立的年份称为“[公元前]四世纪悲剧史上最重要的时间点”(“Repertoire”:213)。这是旧时悲剧经典化过程中的标志性一步,而演员则是实现这一步的重要推力。正如上文所引石刻用语,悲剧演员们“加演”(παρεδίδαξαν)了旧剧。παρεδίδαξαν(διδάσκειν)这一动词或可译为“导演”。这个词本是用于指涉诗人的,其词义来自“教导”,指的是诗人作为教师指导歌队与演员如何演出。[31] 在公元前四世纪时,该词也被用于表述演员的活动。表面上看,诗人去世之后“旧剧”由演员“导演”为顺理成章之事,但实际上“导演”职能的迁移伴随着悲剧演出中文化权力导向的争夺与演变:在早期演出中,诗人和演员往往来自传统的悲剧家族[32],因为最初表演只是诗人的“副业”[33] 所以表演技能的培养也具有家族内部传承这一性质,对诗人来说,在导演戏剧时演员的选择通常意味着“雇佣自己的儿子、侄子或者其他诗人的儿子、侄子”[34];同时,这些家族往往具有较为显赫的财富与社会地位,且悲剧演出属于精英阶层不以赚钱为目的的“业余”追求[35]。

到了公元前449年左右,城市酒神节的悲剧竞赛开始在诗人评比之外另设专门的演员评比。[36] 随后某个时间,竞赛程序又发生了变化,一是每部剧的第一主演(protagonist)皆改由抽签分配,二是上届胜出的最佳演员自动(“无需评判”[ἂκριτος])获得本届演出资格。[37] 这些变动都表明一个独立于诗人及其家族的演员群体正在形成。从公元前四世纪或更早些时候开始,许多著名演员都并不具有家族背景,如前文提到的尼俄普托勒摩斯、波罗斯等就都不是雅典人。[38] 这些新兴的演员常因其“追慕金钱”而受到抨击,这从侧面说明他们来自较低的社会阶层,以表演作为专业的谋生手段而发迹(see Actors: 104)。到了公元前四世纪末,他们可能已经形成了一定的行会组织以争取自身权益。[39]

研究者并不知道“分配演员”的环节是否或者在多大程度上是演员自己争取的结果。杰出的演员自然不愿被动地等待诗人的拣选;至少,“无需评判”本身既是对诗人导演权力的削减,也是对演员专业能力的正式确认。演员的主体意识在“旧剧”环节的设立中则展露无遗。这一次他们被明确标注为戏剧节程序变动的发起者。旧时悲剧之所以受到演员青睐,一个重要的原因即在于这些剧作更加突出了演员的独立性。当然,“旧剧”重演可能在诗人生前已经开始,但即使在诗人生前,他也未必能亲赴每个地方监督自己的剧作上演。[40] 重演的次数越多、地点越远,在场的演员就越能主导剧作的演出。“导演”职能的迁移即是诗人与演员对戏剧演出的控制权此消彼长的过程。如亚里士多德观察到的那样,到了公元前四世纪,“演员的作用比诗人大”[41]。例如,特奥多儒斯就“从不让任何一个廉价的演员在他之前开口,因为他知道观众总是被他们最先听到的东西所吸引”[42]。无论这段引文说的是“新剧”还是“旧剧”,它都表明有影响力的演员可以直接决定戏份的安排;而在“旧剧”重演的领域,演员显然具有绝对的优势。

演员推动“旧剧”正式回归大酒神节的动机并不难理解,但他们何以有能力改变戏剧节的建制则需要进一步的分析。有学者推测,这是因为新生的财富使他们有足够的经济力量展现慷慨的品质,通过某种形式的“捐赠”加入原本属于精英阶层的“志愿服务”行列,影响城邦的公共议程(see Actors: 107)。这种推测虽然没有直接的证据,但也不失为一种可能。而从根本上来看,演员之所以能够实现其诉求,是因为他们有日益扩大的演出需求为依仗:在阿提卡,戏剧表演已成为许多乡村酒神节的常态;而在整个希腊世界,剧场建设和戏剧演出也在不断扩张。[43] 后者正是理解这一时期戏剧文化发展的关键。大量的雇佣机会让更多有才华的年轻人有了锻炼演技的机会,可以进入到一个传统的文化场域,好的演员因此更有可能脱颖而出。[44] 也是演员青睐旧剧的另一重原因:已有的剧作使他们不必依赖同代诗人的创作,在建立了常备剧目以后,他们便可以四处巡演。[45] 在“国际化”发展势头之下,好的演员供不应求,这给了他们更多的议价权和话语权。据普鲁塔克所记,波罗斯曾自称其演出两天即可挣得1塔兰同(talent),约相当于普通人的十年所得。[46] 根据萨摩斯的一份石刻,波罗斯曾与城邦达成协议,同意降低自己的酬金,且可以从剧场收入中收取,而同时城邦也向他提供公民待遇及其他一系列优待。[47] 此外,根据德尔菲的一份石刻,特奥多儒斯曾为神庙重建捐赠了70德拉克马,而在同一记录中,其他私人捐赠无一超过15德拉克马。[48] 更值得注意的是雅典的一项任命:尼俄普托勒摩斯曾作为雅典代表出使马其顿,据狄摩西尼所言,这是因为他的职业给予了其安全通行的特权。[49] 可见演员在戏剧舞台上的影响力已经延伸到了整个希腊世界的“国际舞台”及其公共事务。由此可见,演员要将“旧剧”带回大酒神节自然并非难事。

正如雅典的石刻所录,在“旧剧”的重演中,欧里庇得斯尤其受到了演员们的青睐。仅尼俄普托勒摩斯就曾连续两年在大酒神节上演欧里庇得斯的剧作。尼俄普托勒摩斯曾出席马其顿国王菲利普的宴会并为其表演悲剧[50],因此,他也可能会带着自己的拿手剧目在马其顿或其他地方演出。此外,还有更多证据指向欧里庇得斯在雅典之外的流行。据说西西里的僭主狄俄尼修斯(Dionysius of Syracuse)曾经花费1塔兰同购买欧里庇得斯留下的琴与笔,将其供奉在缪斯神庙,并且刻下了欧里庇得斯和自己的名字。[51] 另有传闻说帖萨利的暴君亚历山大(Alexander of Pherae)在观看欧里庇得斯的《特洛伊妇女》或《赫卡柏》时曾因流泪不止而中途离场:“他看着演员,欣悦于其表演而产生了怜悯。”[52] 这个演员很有可能就是前文曾提及的特奥多儒斯。这些逸闻都说明了欧里庇得斯在希腊世界不同地区的传播和影响。

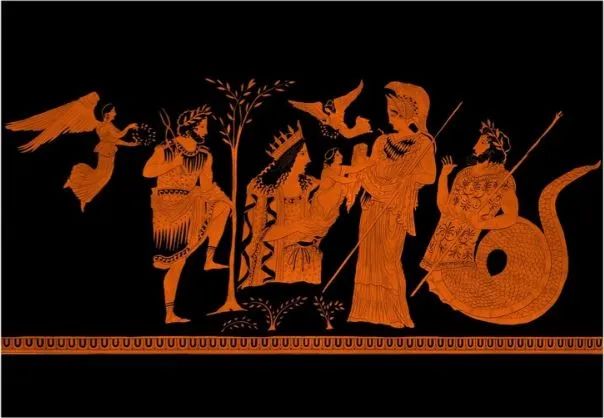

《特洛伊妇女》配图

以上例证虽多与各地统治者相关,但这并不表明戏剧活动仅面向社会的上层。特奥多儒斯的演出活动即可佐证这一点。据狄摩西尼记载,埃斯基涅斯经常给特奥多儒斯做配角(see Speeches: 19.246),因此《赫卡柏》就很可能也是他们的合作剧目。在演出中,特奥多儒斯大概不会让埃斯基涅斯最先开口以致“毁掉”开场台词,“因为观众(θεατῶν)总是被他们最先听到的东西所吸引”(Politics: 1336b)。这个例子表明,第一主演对戏剧演出的控制实际上是一种以更好的演绎赢得观众的策略。戏剧表演越能吸引到更多的观众才越能成功,剧作的演出不仅要打动暴君,也要打动更广泛意义上的公众,仅仅是君主或僭主的赞助并不足以维持戏剧文化的繁盛发展和扩张。在演员活跃于“国际舞台”这一现象的背后是支撑着演出“市场”的大众。[53] 另一项证据可帮助当代研究者理解这一点:这一时期大量以悲剧场景为主题的瓶画表明,“戏剧以及戏剧所讲述的故事是社会的日常参考”,其中用于葬礼的瓶画更说明“在人生的关键时刻,……人们诉诸戏剧作为一种尺度,如同后世的人们诉诸《圣经》一样”。[54]

另外,正如萨摩斯的石刻所提示的那样,当时的剧场很可能已经有了可观的门票收入[55],这当然也可以佐证观众人数之众。在此种语境中,我们或能更好地理解为何欧里庇得斯在身后获得了“外国人最爱的”(ξενοφιλώτατον)(Euripidea: T1.27)这一称号。

由此可见,戏剧在某种意义上成了面向全希腊演出市场的一项“文化产业”,演员的选择以观众的“消费”为导向,而在这个过程中欧里庇得斯尤受欢迎。对欧里庇得斯而言,“导演”职能的迁移可能从一开始就是一个“合作”更多而“争夺”更少的过程。阿里斯托芬曾嘲讽欧里庇得斯的部分诗句“有刻菲索丰(Cephisophon)的佐料”(Frogs: 944),古代学者有的说刻菲索丰是一个奴隶,有的说他是一个演员[56]。这种混淆可能暗示了欧里庇得斯对来自较低阶层的演员持有开放态度,且不排斥其加入剧本的创作。另一项生平细节也透露了类似信息:从阿里斯托芬开始,欧里庇得斯的母亲即被说成是一个“菜贩子”(Frogs: 840)。这几乎不可能是真的,因为根据史家斐洛科儒斯(Philochorus)的记载,欧里庇得斯“出身于最好的家族”(σφόδρα εὐγενῶν)[57]。但恰如罗塞利分析的那样,“菜贩子”的隐喻“令人联想起广场上低阶层的世界”,或传达了“试图维持文化主导权的精英的愠怒”[58]。因此种种迹象表明,欧里庇得斯并不是一个“控制型”导演/诗人,且其戏剧本身即有着超越阶层限制、融入“大众”的趋向。而专业演员或许正因为欧里庇得斯让出“导演”职能空间,也更加青睐在大众面前搬演其剧作。尽管后来随着财富和声望的积累,主导演出的专业演员游走于精英阶层甚至各地的统治者之间,但他们始终不是传统的文化精英,无法如阿里斯托芬所期待的那样,从高处“教谕”人们;相反,他们必须凭借自身的演技赢得更多的观众,其舞台演绎需要迎合众人的偏好。

仅从形式要素来看,欧里庇得斯的戏剧创作也适应了专业化的表演需求,给了演员更多机会进行吸引观众的炫技性表演。欧里庇得斯是公元前五世纪晚期兴起的“新音乐”(New Music)的代表人物,其悲剧音节富于装饰性,变调富于突转、跳跃;这种音乐柔美、繁复,对演唱技术要求更高。[59] 同时,欧里庇得斯还降低了歌队合唱的比重,增多了演员参与的对唱(amoibaia)以及更鲜明的独唱(aria)。此外,欧里庇得斯剧中富于智者修辞色彩的长篇讲辞、机巧论辩以及拟真的语言风格,也有利于演员在角色扮演中发挥突出的个人特色。公元前408年首演即引发热议的《俄瑞斯忒斯》便是一个极佳的例证,当代研究者可藉之观察剧作、演员与观众之间的紧张互动。霍尔曾设想欧里庇得斯在创作该剧时可能就已经物色到一位声域出色的演员,并由此在剧中为这位演员量身打造了相关唱段。[60] 这部剧本身就是对演员能力的一种考验,除大段唱词之外,念白节律的自然化(短音增多、仿拟现实)也需要极高技巧[61],并非传统的“粗声大嚷”[62] 就可应付。没有确凿证据证明欧里庇得斯的确遇到了这样一位出色的演员,但却有记载表明该剧的演员发生了“演出事故”。根据该剧古注(scholia vetera),演员海格洛克斯(Hegelochus)将剧中的一句“风浪之后我再见静海(γαλῆν’ ὁρῶ)”说成了“风浪之后我再见鼬鼠(γαλῆν σρῶ)”。γαλήν是γαληνά的尾元音省略形式,这位演员的失误或许是因为他中气不够足,没有发完最后的音。这个失误被喜剧家阿里斯托芬、斯特拉提斯(Strattis)、桑努里翁(Sannyrion)写进剧里反复加以嘲讽,斯特拉提斯更直言海格洛克斯“毁了欧里庇得斯这部极其精湛的剧作”。[63] 雅典观众对戏剧表演的鉴赏力与对演技的要求由此可见一斑。

俄瑞斯忒斯

海格洛克斯的错误虽然不可原谅,但并没有妨碍这部剧成为后来演员的保留剧目。半个多世纪后,尼俄普托勒摩斯仍在大酒神节的舞台上表演该剧。虽然至少在公元前四世纪,旧剧演出仅为展示之用,而不参与戏剧竞赛[64],但从程序来看,旧剧在竞赛单元之前,演员的表现或许多少都会影响观众的印象。雅典剧场中的观众向来非常活跃,他们会以强烈的方式表达他们的意见,做出对演出的评价[65],作为上一年度(公元前407年)的最佳主演,尼俄普托勒摩斯在这一年却败北,证明《俄瑞斯忒斯》确实是一部难度过高的剧作。但或许这也正是其魅力所在,古代学者甚至还批评有的演员为了避免做动作时受伤而篡改其中的诗句。[66] 这些信息都透露出欧里庇得斯的剧作在表演中的张力。对戏剧演绎的鉴赏力以及意见表达也不仅限于雅典观众:《俄瑞斯忒斯》的古代评注者还提到,这部剧是“舞台上最流行(εὐδοκιμσμύτων)的剧作之一”[67] εὐδοκιμσμύτων不仅指流行程度,还意味着广受赞誉,这也可从侧面证明更大范围内的观众对该剧及其舞台表现的认可。此外还有更多的例证可证明欧里庇得斯剧作的表演与观众反馈之间的积极关系。例如,在讨论演说如何获得观众认可时,亚里士多德曾以戏剧表演作比,称赞特奥多儒斯台词的“自然”——“特奥多儒斯的声音就像剧中人自己的声音,而其他演员都是别人的声音”,并继而举例说,欧里庇得斯率先使用日常用语进行创作从而亦得“自然”之法。[68] 亚里士多德所言再次印证了这一时期观众赏剧时对拟真的追求,也说明特奥多儒斯在演出欧里庇得斯的剧作时得心应手,无愧于其作为第一主演在希腊世界的舞台上赢得的观众。

前述例证或可表明欧里庇得斯的剧作与演员和观众选择之间的双向契合。事实上,欧里庇得斯的确引领了公元前五世纪末之后的悲剧创作风潮,“各种各样”的《美狄亚》(Medea)剧作就是一个例子[69]。在悲剧家卡基努斯(Carcinus)的同名剧作中,美狄亚试图保护自己的孩子,与欧里庇得斯的版本形成了对照,似乎意在“直接批评欧里庇得斯”。[70] 不过,公元前四世纪晚期的一幅瓶画则显示了一个更接近于欧里庇得斯版本的剧作,其中的美狄亚可能仍然试图杀子,但一个孩子成功逃脱。[71] 可见,这些剧作者在与前人对话的同时也在显示新的创造力。另一个例子则更直观地证明了欧里庇得斯的引领作用:在创作自己的《安提戈涅》时,悲剧家阿斯提达马斯(Astydamas)以现已失佚的欧里庇得斯版本为原型安排女主角的婚姻及得子等关键情节,而非借鉴后世熟知的索福克勒斯同名剧作。[72] 此外,欧里庇得斯的语言风格亦回响于公元前四世纪悲剧家的残篇之中。[73] 可以说,如果没有欧里庇得斯的珠玉在前,这些更新的创作都是“不可想象的”(Studies: 35)。但是,这也并不意味着这些剧作皆是木椟其后。仅从公元前342/1—341/0这两年的记录来看,阿斯提达马斯连续两次获得头奖,而欧里庇得斯生前一共只获得过四次头奖(see Euripidea: T2.12),这至少可以说明新的戏剧创作还在继续获得人们的高度认可。同时,还有更多证据指向了公元前四世纪悲剧的“新经典化”(后文将对此进行详述);并且,虽然演员们借重旧剧形成自己的巡演剧目,但这也并不排除他们与当代诗人展开紧密合作。[74] 换言之,新剧与旧剧的交互呈现共同构成了欧里庇得斯悲剧创作生命的延续。

对欧里庇得斯及其剧作的喜好也是当时喜剧的常见主题。据说喜剧家菲勒蒙(Philemon)(或其笔下人物)表示,如果人去世之后仍然有知,他宁死也要见到欧里庇得斯(see Euripidea: T1.31)。喜剧家阿克希奥尼科斯(Axionicus)和菲里皮得斯(Philippides)都写过题为《欧里庇得斯拥趸》(Phileuripides)的喜剧。[75] 据阿特纳奥斯记载,在阿克希奥尼科斯的喜剧中,剧中人“痴迷于欧里庇得斯的音乐”,进而认为其他所有歌曲听起来都不堪入耳。[76] 阿特纳奥斯提到的痴迷者有两个,但阿克希奥尼科斯的剧名是单数,这或许意味着其中只有一人称得上欧里庇得斯的真正热爱者。[77] 这些剧作的涌现表明,至少在一个世纪里,欧里庇得斯的剧作常演不衰、声望日盛。《蛙》里的戏剧之神狄俄尼索斯在世纪末感受到的对欧里庇得斯的着迷程度在公元前四世纪有增无减,这种热衷演化成持续的流行:经过戏剧舞台的不断重现,欧里庇得斯的作品和风格逐渐成为时人对悲剧的代表性认知。文学作品需经传播才能持存,对以舞台表演为首要载体的戏剧作品而言尤其如此。在广泛人群中间重演、复现的同时被反复记忆、散布是戏剧作品获得长久生命的必要条件,于是,作为流行文化的欧里庇得斯便催生了作为戏剧经典的欧里庇得斯。

美狄亚的告别

从剧场到案头:欧里庇得斯的智识读者

欧里庇得斯剧作现存最早的莎草纸残片集中在公元前三世纪,而剧作家的作品以书面形式流传可以追溯到更早时期。《蛙》中的狄俄尼索斯说自己“读了”欧里庇得斯的《安得洛墨达》(Andromeda)(see Frogs: 52),该细节表明阅读已经在实时演出之外成为人们欣赏欧里庇得斯剧作的一种方式。悲剧在创作之初是写在莎草纸或蜡版之上的,用于演出前的排练。二十世纪早期的古典学者认为悲剧创作“仅做一次展示之用”,因此对剧作有更多兴趣的人会寻求书面文本。[78] 晚近关于重演的研究已修正了“一次展示”之误,而更加深入地了解剧作的意图仍然是理解悲剧从剧场到案头迁移的关键,因为只有书面载体才能为这种追求提供稳固的物质基础。[79] 公元前四世纪,旧剧重演现象的盛行不仅增加了演员对剧本的需求,也在更大范围内带动了人们对书面剧作的兴趣,不仅在雅典,在雅典之外的更多地区获取纸质的欧里庇得斯剧作都并非罕事。[80] 前文所提及的狄俄尼修斯对欧里庇得斯写作工具的珍视这则逸闻也从侧面说明,时人对戏剧的概念已不限于演出的现场,也涵盖了文字的书写。

1959年希腊发行的戏剧主题邮票:

欧里庇得斯的《安德洛墨达》

然而在讨论读者对戏剧文本的接受之前,研究者需要首先考察受众的概念。公元前五世纪晚期,阿里斯托芬的喜剧《鸟》中已有指向“书店”之存在的证据[81],而《蛙》中的欧里庇得斯还因其“藏书”而受到嘲讽(see Frogs: 943, 1409),这说明此时“书”对于传统的诗歌文化而言并不是一种常见的载体[82]。公元前四世纪则见证了古希腊社会读写能力的蓬勃发展,这种发展的程度及其与自荷马史诗以来的口头传统的关系仍然是富有争议的学术话题。[83] 尤尼斯认为,即使到了公元前四世纪末,大部分人的“识字”可能也仅限于认识名字,而书籍的使用可能仅限于某些精英群体,“这些精英群体轻易地穿行在社会总体上的传统口头文化与他们正在发明并学习操控的新书写文化之间”[84]。这种思路符合当时政治经济生活对书面文本相对有限的实际需求。[85] 书面载体能够为人们深入了解剧作提供物质基础,这种追求并非纯粹的兴趣即可解释,它还伴随着知识权力的迁移。如果说戏剧文化的传播是演员与公众合作下推而广之的结果,那么剧作书面文本的兴起就见证了精英阶层乃至更少数的智识群体的再度介入所带来的权力导向的逆向变化。这是欧里庇得斯悲剧得以传世的另一重要力量。

这种权力导向的变化在柏拉图的智识批判中已可见端倪。在《理想国》的相关论述里,旧的文化载体至关重要。柏拉图描绘了人们热衷看戏的风气:“他们好像把耳朵租给了歌队似的,往各处的酒神节赶场,无论是城里的还是乡村的,一处也不肯落下。”[86] 这一戏剧文化的代表自然是欧里庇得斯。从年龄看,柏拉图可能亲历了这位剧作家作品的首演和重演引发的巨大反响。他在著作中对欧里庇得斯的指涉和引用频率相当于指涉和引用索福克勒斯与埃斯库罗斯的总和,这表明他在“考虑悲剧的时候想到的一定是欧里庇得斯那种悲剧”[87]。柏拉图抨击源自荷马的悲剧诗歌传统,认为其表演作用于观众灵魂的非理性,进而危及城邦。在论述灵魂的堕落如何导致民主制滑向僭主制时,《理想国》中的苏格拉底特别提到了欧里庇得斯与僭主的亲近,并反讽道,“悲剧通常有着智慧的名声,欧里庇得斯尤其如此”(Republic 2:568a-b),并进而指出诗歌之于人心的败坏究其根源在于它作为模仿的艺术,在仿拟现实、助长非理性的同时远离了理性,从而远离了哲学意义上的本真(see Republic 2:597e,604e,606a)。柏拉图对爱看戏的观众的评价同样以此为据:这些人不能“算在哲学家[或曰‘爱智者’,φιλοσόφοις]之列”(Republic 1:475d-e)。

简而言之,柏拉图对戏剧文化的批判出自对哲学真理的追求。除《理想国》外,《申辩》和《伊翁》也循此理路,分别论证了诗人的创作和演员的表演如何皆非出于理性,因而并不具备真正的知识。[88] 古往今来对此处“诗与哲”之争的解释浩如烟海,就本文的讨论而言,其中一处细节或可提供一个可行的切入点。《伊翁》在论及演员表演时提到,表演者如果看到观众哭泣就会展颜,“因为赚到了钱”。[89] 而真正的哲学家当然并非为了“赚钱”,而是为了追求真理。柏拉图对诗歌的批判在具有深远思想意义的同时,亦暗示了当时精英群体之文化权力的更迭:既然诗人的传统已融入演员的事业而成为面向大众的“文化产业”,那么新世纪的智识精英则需构建一种属于自己的新知识体系。

相较于旧的文化载体,柏拉图对新文化载体的态度更为微妙。例如,《斐德若》就表达了对书写文字的不信任,认为固定形态导致其无法通过问答有效传达意义。[90] 但这并不意味着柏拉图主张要回到口头传统,因为《斐德若》中的苏格拉底表示,只有辩证的哲学文体(自然指向柏拉图的“对话录”)才能克服书写文字的识理局限,超越既有文化载体,真正传达关于正义、美与善的知识(see Phaedrus: 276a-e)。在柏拉图笔下,这种哲学文体的形构与悲剧的写作互为映照。基于书写文字的讨论暗示了柏拉图对剧作文本的熟识,在《斐德若》的对话中,索福克勒斯和欧里庇得斯被呈现为悲剧写作技艺的代言者:

苏格拉底:如果有人到索福克勒斯和欧里庇得斯那里去,声称他知道如何就小话题写作长篇言辞,就大问题写作短篇言辞;他可以随意使它们充满怜悯或者恐怖。他认为通过传授这些就能够教导悲剧的写作——

斐德若:他们会笑他,苏格拉底,笑他以为悲剧不需把这些要素结成合适的整体,使其中部分与部分以及部分与全体都和谐一致。(Phaedrus: 268c-d)

这段对话将索福克勒斯和欧里庇得斯的剧作视为悲剧写作的典范。柏拉图虽并不认可欧里庇得斯的“智慧”,但仍然对其作品作为戏剧经典的地位给予了某种确认。不同于喜剧的戏谑,这里的确认具有更为复杂的意涵。柏拉图的指涉伴随着对“悲剧”的重新定义。在柏拉图看来,悲剧将各要素安排成一个和谐整体,其写作技艺近乎智者式的修辞之术(see Phaedrus: 269a-d)。[91]

《斐德若》

这般技艺关心的并非真理,而是怎样把话说得动听,“符合众人意见”(see Phaedrus: 272d-273b)。对此,哲学创作可以化而用之并取而代之。在“众人”的文化视野中,欧里庇得斯悲剧正处于中心,柏拉图一方面对其进行批判,另一方面又通过化用它来构建哲学文体。一个显著例子即是《高尔吉亚》的对话对《安提俄珀》(Antiope)的辩论之仿写,在《高尔吉亚》中,欧里庇得斯剧中的歌者安菲昂(Amphion)被用作苏格拉底的指代。[92] 在《斐多》中,苏格拉底亦暗中自比为《阿尔刻斯提斯》的女主角。[93] 悲剧人物由此成为“哲人”的转喻。而在《法篇》中,“立法者”将自己的作品称为“最好的悲剧”:“我们自己尽其所能即为最佳悲剧的作者。我们将城邦构造为最好最高尚生活的展示,我们认为这才是真正的悲剧。”[94] “悲剧”由此成为哲学建构的转喻。对既有文化的改造促成了新的哲学文本的产生。《斐德若》还提到,作者应区分写作对象的简单心灵和复杂心灵(see Phaedrus: 277b-c)。“复杂心灵”方能真正理解复杂的作品。就这个意义上的“目标读者”而言,柏拉图的哲学文本不仅属于少数的智识群体,而且属于其中为数尤少的具有哲学禀赋的人。[95]

柏拉图的“目标读者”中最具哲学禀赋的非亚里士多德莫属。亚里士多德调整了柏拉图笔下诗歌与哲学的紧张关系,进行了更具包容性的智识建构。在《诗学》中,他将“哲学性”赋予诗歌:“诗比历史更严肃、更具哲学性。因为诗倾向于表现普遍性,而历史倾向于记述个别事件。”[96] 历史记述的“个别事件”即现实城邦政治事件。通过将诗歌与历史进行对比,亚里士多德使得诗歌超越于具体的城邦政治,从而避开了柏拉图所说的诗歌对城邦政制的败坏,而诗因“倾向于表现普遍性”而“更具哲学性”则说明诗歌与哲学都能够追求普遍的真理。在这里亚里士多德进一步阐发了柏拉图在悲剧写作技艺中发现的“各部分之和谐”,并将其从“术”的层面提升至“道”的追求。亚里士多德强调,悲剧的整一性在于情节安排的合理性,即戏剧行动的发展符合可然原则和必然原则(see Poetics: 1450b-1451a, 1452a)。[97] 借助这种整一性,亚里士多德从悲剧中得出了以理求知的进径,从而反驳了柏拉图关于诗歌不能真正传达知识的指责。[98]

因此,亚里士多德对于悲剧的写作技艺采取了与乃师不同的智识策略,但他关于诗与哲的价值序列并没有发生根本变化。诗歌之所以值得肯定,是因为它接近哲学。这与智识精英的知识权力的生成不无关系。亚里士多德尤其赞赏索福克勒斯的《俄狄浦斯》(Oedipus),认为该剧行动的转变符合可然或必然原则(see Poetics: 1452a);欧里庇得斯的情节安排则更多地受到了批评,例如,《美狄亚》的女主角借助机械离开被认为不是情节本身发展的结果(see Poetics: 1454a-b)。不过,亚里士多德也认为《俄狄浦斯》发现真相于行动之后,不如欧里庇得斯的《伊菲革涅亚在陶洛人里》(Iphigenia in Tauris)发现真相于行动实施之前(see Poetics: 1453b-1454a)。亚里士多德肯定了这部剧中伊菲革涅亚发现身份的手段,认为它符合可然原则,但又批评了俄瑞斯忒斯表明身份的方式(see Poetics: 1455a, 1454b)。这种对剧情合理性的评价即出于对诗歌可以借助理性通达知识的强调:只有经由合理的戏剧行动,悲剧方能探知人类实践的“普遍”真理。同时,亚里士多德也调整了柏拉图笔下诗歌之于非理性的作用,认为悲剧可以通过模仿人的行动使恐惧和怜悯情绪得到净化(κάθαρσις)(see Poetics: 1449b)。在这一方面欧里庇得斯受到了称赞,因其悲剧常以不幸为人物的结局,最能引发此种效果。亚里士多德据此称欧里庇得斯“最具悲剧性”,但又指出欧里庇得斯“在其他方面都不甚高明”(see Poetics: 1453a),“不高明”的地方除了情节安排还包括人物性格的前后不一致、歌队与情节关联的减弱等(see Poetics: 1453a, 1454a, 1456a)。

1802年于魏玛上演的《伊菲革涅亚在陶洛人里》第三场第三幕,

中间为歌德扮演的俄瑞斯忒斯

总体而言,类似于柏拉图那里的情形,在亚里士多德的论述中,负面评价也聚焦于欧里庇得斯。并且正如柏拉图将索福克勒斯与欧里庇得斯作为悲剧的代言者,亚里士多德也同样侧重此二人而很少提及埃斯库罗斯(see Studies: 23)。这与上个世纪末在阿里斯托芬那里的情况相比发生了变化,彼时索福克勒斯尚显低调,埃斯库罗斯与欧里庇得斯分庭抗礼。埃斯库罗斯的“经典化”开始较早,且即使在阿里斯托芬的剧中,他也已是属于父辈的记忆。或许到了柏拉图与亚里士多德的时代更是如此。在此我们可以大致勾勒出三位悲剧家其作品生命之延续的时间线:埃斯库罗斯渐成先辈传说中的遥远过往,索福克勒斯受到了学者的偏爱,欧里庇得斯则受益于戏剧文化的扩张和流行。这个路线虽并不全面,却可以反映三位悲剧家得以“经典化”的侧重点。此外值得注意的是,亚里士多德在提及公元前四世纪的诗人时,并未将他们与公元前五世纪的诗人区别对待。例如,他曾将阿斯提达马斯与索福克勒斯并列,肯定二者对戏剧行动因果关系的设计(see Poetics: 1453b)。也就是说,亚里士多德并没有感到日后施莱格尔所感受到的断裂,在他那里旧时剧作的经典化路线与新的作品一道同属公元前五世纪以来的悲剧艺术,彼此一并融入哲学化的智识建构。索福克勒斯之所以受到偏爱,或因其戏剧之合理性与柏拉图-亚里士多德式哲学禀赋相契合,或也因为索福克勒斯并未占据流行中心。欧里庇得斯则向来处于戏剧文化潮流的风口浪尖,又受到演员们的偏爱,可能正是这一点引发了来自智识精英的更多抵触。在《政治学》中,亚里士多德批评了时兴的表演行当:

表演者不是为了提升自身的德性,而是为了取悦观众、追求庸俗的快乐。所以这种行当应该由雇工而不是自由人来从事。实际上表演者也是会趋于低俗,因为他们追求的目标是卑下的,他们的艺术也会受到观众的低俗的影响。(Politics: 1341b)

这段话如柏拉图的论述一样贬斥了演员的“赚钱”活动(“雇工”),生动地映照出面向大众“消费”的表演文化与精英群体审美趣味之间的龃龉。亚里士多德对旧有文化载体的批判也自然地反映在对欧里庇得斯的诸多指摘中,欧里庇得斯的歌队受到的批评即可从这个角度来理解:欧里庇得斯降低了合唱之于剧情的重要性,从而更加突出了演员的唱功和个人角色。在亚里士多德这里,悲剧作为来自口头传统的戏剧文化,与作为基于书写文字的阅读文本之间的区别更加明显。亚里士多德尤为直白地强调了后者:

情节的安排应该使人即使不观看演出而仅听取(ἀκούοντα)行动的发生就可产生恐惧和怜悯,就如听闻《俄狄浦斯》的情节感受到的那样。通过景观达成效果的做法实为欠缺技艺且掷费金钱。(Poetics: 1453b)

俄狄浦斯

这段话再次表达了亚里士多德对金钱导向的戏剧表演文化的批判。与此同时,亚里士多德突出了“听”的作用。这里的ἀκούοντα(ἀκούειν)指向阅读活动(或可译为“耳读”)。古人的阅读和现代人理解的沉默阅读并不完全等同,所谓“听”亦包含着从文本上读出(有声)之意。[99] 这体现了口头传统的强大遗存,更体现了新的书面文化载体的意义。这段引文再次以《俄狄浦斯》为例,又与亚里士多德对索福克勒斯的偏好一致。由此可见,亚里士多德对悲剧的智识建构在相当程度上是以书写文本为潜在基础的,欧里庇得斯得到的负面评价或也因其更依赖借表演达意而并不像索福克勒斯一样适于阅读。《诗学》还提到,“悲剧即使不经演员动作也可达成效果,阅读即可使其性质清晰可见”(Poetics: 1462a)。换言之,亚里士多德试图表明,戏剧的媒介可以仅仅是书本阅读,从而可与剧场演出剥离开来。正如罗塞利所指出的那样,“亚里士多德将戏剧重新定义为精英的、相对私人的文化产品,使其远离了剧场中群聚的民众和专业的演员”[100]。此外,与柏拉图对悲剧技艺的化用不同,亚里士多德使悲剧文本成为研究对象,由此发展出一种属于学者的学术文体。至此,亚里士多德对悲剧诗艺哲学性的分析提升了“诗”在新的智识场域中的知识价值和地位,由此也产生了学者的写作可以为文化“赋权”之意。亚里士多德对欧里庇得斯的褒与贬即是这一文化权力之践行。

在展开诗学论述的同时,亚里士多德也开始了对雅典戏剧节演出记录的收集和编纂工作,并在其《论诗人》(On Poets)中表现出对整理诗人生平的兴趣。[101] 柏拉图的另一个学生赫拉克利德斯(Heraclides Ponticus)也撰写了题为《论三悲剧诗人》(On the Three Tragic Poets)以及《论欧里庇得斯与索福克勒斯之问题》(On Issues in Euripides and Sophocles)的学术著作。[102] 根据古典学者的推测,前者的主要内容应为诗人之生平,后者的主要内容则应为剧作的故事梗概。[103] 赫拉克利德斯的学术兴趣或产生于柏拉图及其学园(Academy)对文学文本的关注[104],而其著作对诗人生平等过往知识的重建又表现出与亚里士多德相似之处。在第欧根尼·拉尔修笔下,赫拉克利德斯也被说成是亚里士多德的学生。[105]亚里士多德的另一位学生狄凯阿科斯(Dicaearchus)也曾以“索福克勒斯与欧里庇得斯的剧情梗概(hypotheses)”为题撰写著述。[106] 根据阿特纳奥斯的记载,亚里士多德的学园(Lyceum)应有类似于图书馆的设施,其中收集了各类文本以供研究。[107] 这些著述可被视为围绕着戏剧文本的“知识拓展”,恰如彼得·宾所言,其意一在于“保存与重建”,一在于“控制过往的遗产”[108],亦是出自智识精英的文化权力之建构的一部分。从柏拉图的学园到亚里士多德的学园,公元前四世纪见证了学者作为一种新的知识权力主体的生成过程。

上述学术著作现今基本仅有题名留存,而从亚里士多德的《论诗人》残篇来看,所谓对诗人生平的收集整理更像是一种“文学史”的雏形,涉及的一些议题如诗歌的情节安排、戏剧的情绪净化功能等或与《诗学》有重合之处。[109] 因为对诗人生平的叙述不可避免地要考量其作品并包含与其他诗人的比较,这类著述必定关涉“文学批评”。[110] 此外,这一时期学者的言论也通过后世学者的摘引进入了悲剧的古注之中,帮助形成了环绕着悲剧文本的“副文本”。仅从零星的摘引来看,他们的作品中也应包含着阐释性著述。[111] 无论是诗人生平或剧情梗概或其他未曾留存的著作,这些学者的写作之所以构成“学术”,如法伊弗所言,正在于其“理解、阐释以及重建文学传统的艺能”[112]。就欧里庇得斯而言,留存于阿特纳奥斯引述中的亚里士多德再传弟子林扣斯(Lynceus)的一个观点或可传递出更多关于这一时期“学术话语”的信息。据信,林扣斯曾写道,“我认为在悲剧情绪上,欧里庇得斯的技艺并不比索福克勒斯更加高明”[113]。这一观点显然与亚里士多德认为欧里庇得斯“最具悲剧性”的评价有关。在亚里士多德那里,欧里庇得斯因其对人物不幸的表现有助于净化非理性的情绪而受到称赞;而在后世的学者看来,欧里庇得斯得到的这一褒扬也应被重估。在当时学者们的写作中,对相关议题的类似回应与讨论并不少见。例如,悲剧之于情绪的作用以及结局的设置直到接下来的希腊化时期仍然是学者们热衷讨论的话题,相关线索亦可以勾勒出索福克勒斯受到学者偏爱这个倾向。[114] 考虑到亚历山大里亚学者与亚里士多德学园“逍遥学派”的承继关系[115],这种批评倾向的形成当以更多像林扣斯这样的“话语”为桥梁。由此可见,亚里士多德的确“为接下来的数代学者建立了文学批评的参照和议程”[116]。亚里士多德开启了希腊悲剧的学术传统,其中至少部分关键学术议题的源头可以追溯到始于柏拉图的对悲剧诗艺中的理性与非理性的哲学价值的评估。尽管索福克勒斯更受学者们的推崇,但正如赫拉克利德斯、狄凯阿科斯的著作题目所显示的那样,欧里庇得斯总是与之并重。这也与在柏拉图、亚里士多德那里的迹象相一致。这些学术工作代表了公元前四世纪的智识精英对悲剧经典化进程的深度干预。在这个过程中,悲剧逐渐演变为用于阅读与研究的学术对象,而欧里庇得斯也在这一趋向中开始了从舞台经典向智识经典的转变。

雅典的或希腊的:国际时局中的欧里庇得斯

亚里士多德的戏剧史记录很可能作于公元前四世纪三十年代以后,因其仅存题名,人们尚不能确知其与雅典石刻公共记录的关系,但它们应该都源出于同一时期。[117] 彼时,不仅在智识精英的层面,在城邦官方的层面也兴起了整理故旧的思潮。除过往戏剧史之外,还有一项专门针对旧时悲剧的法令,出自雅典政治家莱库格斯(Lycurgus):

为诗人埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯竖立铜像,并且将他们的悲剧保存在公共档案中,由城邦职员读出给演员以作对照核准;不依照这些[文本]的表演是不被允许的。[118]

作为立法者的莱库格斯

如果在西方文学史上寻找三大悲剧家正典地位确立的标志性事件,那么应非莱库格斯法令莫属,因为它不仅像赫拉克利德斯的著作题目一样将三位诗人并列[119],而且还为其提供了某种字字皆珍的“正典”权威性。如果说“旧剧”的官方重演是公元前四世纪悲剧史上最重要的事件,那么莱库格斯法令就是古希腊悲剧史上最重要的事件。表面上,它与亚里士多德的主张有相近之处,也强调书面载体的重要性,斯科德尔即指出“三正典从属于精英的书卷文化”[120];但细察之却可发现,莱库格斯的着意点与亚里士多德仍有相当的差异。莱库格斯虽为柏拉图的学生,却未如亚里士多德一般对戏剧文化持批判态度,这一点尤其体现在对欧里庇得斯的定位上。莱库格斯给予了哲学视野中一向多受指摘的欧里庇得斯以全然正面的形象:欧里庇得斯和其他两位诗人的雕像与伟大的将军、政治家的雕像同列[121]。成为雅典荣耀的化身。这实际上改变了智识精英的评价,弘扬了当时演出中的戏剧文化。因此,与其说莱库格斯法令出自精英的书面文化,不如说它借由政治实践连通了两种文化载体,从而实现了对悲剧“正典”的最终确认。

那么为什么诗人的文本会如此重要?亚里士多德虽然看重书面载体,但并未表达演员表演应“忠实”于诗人文本之意。在当时的戏剧演出中,演员尤其是第一主角改动剧本是一项司空见惯的操作,即使在悲剧的重演尚由诗人控制之时,剧本也会因具体的演出情境而得到调整。[122] 而戏剧表演应忠实于固定的诗人文本,即使不是莱库格斯的发明,也是一个很新的观念。[123] 在某种意义上,莱库格斯塑造了悲剧文本的字面权威。这里欧里庇得斯的位置则显得更为特殊。有学者推测,公元前342/1年上演的旧剧《伊菲革涅亚》应为《伊菲革涅亚在奥利斯》(Iphigenia at Aulis),因为这部剧是现存欧里庇得斯悲剧中演员改动最严重的一部,可能这次上演就已经如此;也可能正是这次演出促使莱库格斯决心规范戏剧文本。[124] 即便不是这一部,但若考虑到欧里庇得斯在剧场中的盛行,我们也或可认为莱库格斯施以规范的主要就是欧里庇得斯剧作的演出。那么莱库格斯的文本就是诗人的原本吗?有学者认为,没有理由相信雅典城邦职员手中的文本就比当时市面上流通的书写与口头传统的混合本更加可靠。[125] 不过如果这一版本来自诗人的家族藏书,那么它可能确实更可靠一些。或者对莱库格斯而言,相较于演出是否忠实于诗人的文本,更要紧的是它是否忠实于“城邦公共档案”中的文本。莱库格斯毕竟不是亚历山大里亚的语文学者,在雅典的政治氛围中,莱库格斯控制诗歌的作为甚或带有些微僭主色彩。[126] 然而莱库格斯终究是一位民主城邦的领袖。或许关键问题正在于,何以欧里庇得斯的文本保存在公共档案中并成为标准这个问题对雅典来说如此重要?

莱库格斯在公元前338年雅典败于马其顿的克罗尼亚战役(Battle of Chaeronea)后掌握政治权力,开启了长达十余年的“莱库格斯时代”(Lycurgan era)。从这一时势出发,我们可以进一步观察莱库格斯法令的意图以及欧里庇得斯经典化的“国际”语境。前文提到,随着戏剧文化迅速传播,演员们到处巡演,欧里庇得斯风靡全希腊。在这样的国际化版图中,雅典一度成为戏剧从业者的向往之地,“任何自诩擅长悲剧的作者都不会绕道别处,而是会径直到雅典来展示他的作品”[127]。但是这一地位并非无可动摇。《伊菲革涅亚》重演次年(公元前341/0)的酒神节还发生了一件不同寻常的事,这一年新剧只有六部,而非通常的九部,因为只有两个主演。这也许是因为有一位主演因临时变故无法上场,也许是因为雅典没能雇到足够的演员。还有一种可能是第三个演员违约去了别处赶场。这并非不可能,因为公元前331年就发生了这样的事。阿特诺多儒斯(Athenodorus)原定于在酒神节出场,却出现在了马其顿国王亚历山大(Alexander the Great)的节庆上,亚历山大为此不惜支付了不菲的罚款。[128] 对雅典来说这大概是比十年前缺演事件更恶劣的再现,因为它不仅反映了戏剧产业的竞争,更暗示着国际局势的变化:公元前四世纪前期,西西里的僭主狄俄尼修斯醉心戏剧,尚且带着自己的创作“径直到雅典”来参赛并获奖[129],而此时的马其顿国王则已没有兴趣奔赴雅典共襄盛举了。

马其顿的国王历来热衷支持、追逐戏剧潮流。前文已提到菲利普与尼俄普托勒摩斯的交往;另据普鲁塔克记载,其继任者亚历山大亦曾如此表达对演员特塔罗斯(Thettalos)的欣赏:“宁愿失去半壁江山也不愿看到特塔罗斯落败。”[130] 这位特塔罗斯即是公元前341/0年雅典大酒神节的最佳主演获得者。这段记载还提供了一个信息,即亚历山大已仿照雅典,推行自己的戏剧竞赛模式。据说,亚历山大不仅喜读三大悲剧家的剧本,还能像演员一样即兴演诵欧里庇得斯《安得洛墨达》中的一整场。[131] 不仅亚历山大,安提戈诺斯(Antigonos)、克雷托斯(Kleitos)等马其顿显赫人物亦多有引用欧里庇得斯的记录,这些引用的历史细节或不可考,但其记录的前提是这些人“对欧里庇得斯作为常识的熟识”。[132] 可以想见,这种熟识不仅基于现场演出,也基于书面文本。根据古代传记,欧里庇得斯晚年去了马其顿宫廷并在那里去世[133],还有一说是雅典人试图索回欧里庇得斯的遗骨而被马其顿人坚决拒绝[134]。这些逸闻都形象地反映了马其顿王朝的文化策略——作为希腊人眼中的“蛮族”(barbarians),他们通过对以欧里庇得斯为代表的希腊戏剧文化的占有来宣示其希腊身份。[135]

位于北马其顿奥赫里德的古剧场遗址

上述政治文化态势构成了莱库格斯法令的出台背景。在文化竞争的“国际”格局之中,对欧里庇得斯归属的判定自然会成为双方政治精英文化策略对抗的焦点。莱库格斯试图重申雅典的文化权威——四处流散乃至流散到马其顿的经典剧作本属雅典;欧里庇得斯是希腊的,更是雅典的,且首先是雅典的,而且也正因其是雅典的,才是希腊的。很难想象这项法令有什么执法权,恐怕没有多少演员会特地到雅典“取经”[136]。但是,这项法令的象征意义大于实际操作意义,它真正传递的是一种政治姿态,表明的是雅典超越于诸国之上的文化地位。对此,可以参考汉尼克的分析:

考虑到雅典戏剧在雅典之外尤其是在对城邦最具威胁的可怕的敌方统治精英中间取得的成功,莱库格斯将经典悲剧官方文本保存于城邦档案的举动就显得更具战略意义。……这项法律明确表明雅典是埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯戏剧的唯一来源,并且仍是其终极权威。……关于悲剧家的法律清晰声明了过去的悲剧是雅典公民和价值的产物,且应永久处于城邦保护之下。(Lycurgan: 73-74)

莱库格斯与雅典悲剧时代的时间距离……的确是对[欧里庇得斯]这位最富争议的诗人进行彻底地再发明的关键条件。悲剧家铜像树立于欧里庇得斯戏剧的首演在城邦鲜活记忆中消失的时代。……公民们现在有机会将诞生于[公元前]五世纪帝国的悲剧浪漫化,并将其纳入更大的城邦过往叙事中。(Lycurgan: 82 )

根据汉尼克的分析,雅典的政治精英将欧里庇得斯树立为雅典的公民价值与往日荣耀的化身,其战略意义不仅在于对外传达政治姿态,也在于对内重塑城邦的文化记忆,后者与雅典公民对公元前五世纪悲剧的浪漫化想象具有一致性,二者共同构成了城邦对帝国岁月的怀念(see Lycurgan: 65)。悲剧文本就像雕像一样[137],为过往的文化成就提供了稳固而直观的物质基础。这一视角揭示了政治家与学者的知识权力建构的差异。在与公众合作的意义上,莱库格斯的文化策略与学者对书面载体之偏好的内在思路并不相同。而进一步观察欧里庇得斯在其中扮演的角色,则可发现这一文化策略并未止于“城邦过往叙事”。[138] 事实上,欧里庇得斯并不是上一个世纪的记忆,他始终活跃于“当代”文化舞台。这可能与我们对“经典”的认知略有偏差,在公元前四世纪,欧里庇得斯悲剧“成为”经典,但它同时是、或者说首先是“潮流”的一部分。就此而言,首演记忆的淡化是否能造成“时间距离”是成问题的。

汉尼克专著书影

如果换一个视角来看待“时间距离”,我们或许可以在莱库格斯的文化策略中发现更多的“当代性”。首先,这里有一个显而易见但容易被忽略的细节。悲剧档案并非如博物馆中的古籍那样被“保护”起来,供人们小心瞻仰,而是被用于当下的戏剧演出。城邦职员将剧本“读给”演员,这其实是(欧里庇得斯剧作)舞台排练的一个辅助环节。这一方面可以说明莱库格斯法令在根本上更加关乎面向公众的戏剧文化,而更少关乎智识精英的文本文化;另一方面,这也可以解释为什么演出是否忠于诗人的文本未必重要,因为文本归于城邦并成为演出标准才更为重要。诗人的文本并不是或并不仅是过往的文化遗产,而是当代戏剧文化建设的资料。正是在这个意义上,雅典可以通过对文本的占有来宣示并强化自身的文化权威——是雅典在为当下整个希腊世界繁荣的戏剧产业提供着规范标准。再者,城邦官方为诗人树立雕像的做法也并非为三位悲剧家而开创的举措,而是依循了阿斯提达马斯在公元前341/0年的前例。在时间节点上,悲剧的“新经典化”甚至早于“旧经典化”:阿斯提达马斯在自己的雕像完成后,还撰写了铭文,预备刻在该雕像上,声称过去的头奖诗人仅占了时间先机,否则他本可与他们在同一水平竞争。虽然雅典人觉得他过于自夸,并未同意将这段铭文镌刻于雕像底座上[139],但这仍然可以说明,无论在雅典人还是诗人自己的认知中,悲剧都没有与公元前五世纪的伟大传统断裂,更遑论“悲剧之死”。只是时移势易,难免生出今不如昔的焦虑,这不是悲剧之过,而是现实的败退必然引发的后果。能维系一种延续感的最佳象征符号自然是从公元前五世纪一直至活跃至此时的欧里庇得斯。通过使欧里庇得斯成为稳固的“正典”,莱库格斯法令试图消弭时世中的“今”不如“古”之感,或者说“古”与“今”之间的距离。这正是雅典国力式微之际所亟需的举措。我们知道,莱库格斯还推进了石筑狄俄尼索斯剧场的建设。[140] 公元前五世纪和四世纪诗人们的雕像坐落在剧场中,见证着新剧旧剧的轮番上演。即使仅在空间视觉的意义上,过往与当下的距离也在最大程度上被消弭了。因此,与其说“正典”的确立是为了构建城邦过往叙事,不如说“正典”被转入了城邦当下的叙事。

只有经典的吸引力与当代戏剧文化的生命力相交叉,才可能使雅典维持自身为人们所“向往之地”的位置,维护城邦的文化竞争力。宣示了欧里庇得斯的雅典属性,也就是宣示了当代戏剧文化的雅典属性。因此我们看到,莱库格斯在演说中长篇引用欧里庇得斯:在《反莱奥克拉底》(Against Leocrates)中,莱库格斯引用了《厄瑞克透斯》(Erechtheus)中普拉克西提亚(Praxithea)劝说丈夫献祭女儿以换取雅典胜利的讲辞(长达55行),并以之为雅典公民德行的典范——“所有女人都天然爱自己的孩子,但诗人所写(ἐποίησε)的这个女人爱祖国超过爱自己的孩子。这段话表明,如果女人可以如此行事,男人对祖国的奉献也当不逊于此。”[141] 的确,“莱库格斯计划的一部分就是让欧里庇得斯作为雅典民主价值的化身被保留在记忆当中”(Lycurgan: 88)。但其意义或未止于此。莱库格斯在引用这句话时强调了诗人的创作,接下来又提到:“诗人们模仿人的生活,选择高尚的行动,通过言辞与形象使之深入人心。”[142] 所谓“诗人们”自然不仅包括过去的诗人。事实上,当时的雅典还出台了一系列措施吸引人才,例如给予来自外邦的演员和诗人以公民权,或者为对雅典戏剧业做出突出贡献的外邦人颁布荣誉法令等。[143] 对新杰作的期待未必少于对旧杰作的怀念。莱库格斯此举或许不仅意在通过欧里庇得斯重塑过去的记忆,亦在以此引导新的戏剧创作:当代的诗人们也应选择如普拉克西提亚一般的高尚行动,新的戏剧生产应如过去的剧作一样向世人传递“雅典价值”。对于莱库格斯时代的文化议程而言,欧里庇得斯剧中的良言懿范理应成为当时戏剧文化发展的价值之源。

然而在更广泛的希腊世界,欧里庇得斯重演的意义或许未必在此。在马其顿势力所及地区,戏剧演出不再与雅典民主城邦的文化议程相关。前文提到的波罗斯与萨摩斯的协议即是为庆祝“国王们的胜利”而表演[144],似乎柏拉图所指出的诗歌与僭主的接近并未因其学生莱库格斯的努力而改变。到这里本文的讨论就来到了最后一个问题,即欧里庇得斯的剧作何以在如此大的范围内如此受到人们的欢迎。前文提到了欧里庇得斯的戏剧艺术与演员、观众选择的契合,那么在修辞、音乐等形式要素之外,它所承载的内在价值又如何呢?或者回答这个问题的一个可行方式是进一步考察欧里庇得斯的哪些剧作真正处于流行的行列。《安得洛墨达》无疑是演剧活动的热门之选,这部剧最大的亮点在于舞台上男女主角在英雄救美的场景中“坠入爱河”[145],而并不特别地关涉政治;《美狄亚》的诸多改编版本印证了它在剧场中的活跃程度,而该剧实则以性别对抗为主旨;就《伊菲革涅亚》而言,如果按照流行程度推测,尼俄普托勒摩斯重演的更可能是《伊菲革涅亚在陶洛人里》[146],这部剧的主题则是姐弟在遥远的异域重逢。这些剧目均淡化了城邦的背景,更关乎一般的日常生活。霍尔即认为,在公元前四世纪,悲剧“变得不那么以雅典为中心,少有迹象表明这类剧被用于叙述雅典的神话史”[147]。然而,《安得洛墨达》与《伊菲革涅亚在陶洛人里》的结尾都有雅典神话因素的介入,“最流行的”《俄瑞斯忒斯》也是如此。再者,《俄瑞斯忒斯》的剧情围绕民众审判的辩论程序,直接指涉了雅典式的政治生活。[148]内尔韦格纳认为,聚焦雅典可能恰恰是欧里庇得斯的一些剧作的“卖点”所在,她特别注意到,即使如《厄瑞克透斯》这样的剧也并未在公共剧场失去一席之地。[149]

厄瑞克透斯的诞生

或者我们应该更近距离地观察《厄瑞克透斯》这部剧,它能证明聚焦于“是否以雅典为中心”可能错失了问题关键。显而易见,莱库格斯试图将该剧解读为雅典的赞歌,这正是为什么普拉克西提亚的长篇讲辞被他用于鼓舞公民献身城邦的宣传。然而其他观众未必会从剧中得出同一信息,因为莱库格斯的引用脱离了戏剧语境。在戏剧当中,听闻亲人死讯,普拉克西提亚陷入了近乎失语的悲悼:“你这为了城邦的……这奉神的与渎神的,神圣的与非神圣的……经由欺骗……高度……我们在迷失,我们在迷失……”[150]虽然普拉克西提亚将女儿的死称为“为了城邦的”,但是这里的断断续续的“为城邦而死”已然无法传递她之前的长篇言辞所力陈的正义性。普拉克西提亚的语句表现出碎片化的断续。这不仅是因为残篇的缺失——留存的文字本身就有明显的痕迹。在提及女儿为城邦而死之后,普拉克西提亚说出了ἱερὸν ἀνίερον ὃσιον ἀνόσιον——女儿为此而献祭,这是奉神的还是渎神的?更有甚者,她还问这是神圣的还是非神圣的?[151]失语的哭诉与前文的宏论形成了强烈的对比。反义词的并置更带来惊心动魄的效果。先前55行条分缕析的修辞论证或已随情感的崩溃与语言的破碎而消散。所谓“我们在迷失”不仅是普拉克西提亚的呼喊,更是戏剧行动失控的表征。接下来,人们在地震中奔走,而普拉克西提亚的“迷失”更发生在地震之前。或者说,地震的意象即是剧中人失去方向的隐喻,“所有的……在疯狂中起舞”[152]。此时,只有突如其来的降神(deus ex machina)可以强行终止其失控。神明借助舞台机械突然降临,如同美狄亚借助机械突然离场。的确,欧里庇得斯的剧作往往缺乏合理的、亚里士多德意义上的“终结”[153],但这样的戏剧本身就拒绝着单一的解读,它没有理所当然的答案,只有未定的方向。经由戏剧的演绎,欧里庇得斯悲剧向观众打开了探索人的生活中诸议题的可能性。剧中未解决的问题,个人与城邦、男人与女人、战争与正义,甚至人与神等等可以说是雅典的,但又不仅仅是雅典的。属人生活的未定可能性构成了剧作开放的思想底蕴,无论这些剧作是否以雅典为中心。

莱库格斯反转了阿里斯托芬剧中狄俄尼索斯的未竟之事,将欧里庇得斯带回服务于城邦的教化。这一策略与乃师柏拉图的理路悖谬地相互对应。作为“立法者”,他使悲剧为城邦建设所用,使之成为“高尚”生活的指引。欧里庇得斯悲剧就这样与政治家的理性建构相投契。不过,莱库格斯终究还是将悲剧中的“修辞之术”还于公众,其路径不在于书斋、学园,而在于广场、剧场。莱库格斯不仅是哲学家的学生,也是修辞家的学生[154]。或许,政治理性与哲学理性同名而异质。修辞家的技艺出于上一个世纪里智者理性之发现,用于城邦的公共生活而非(如柏拉图所言)“追求真理”。欧里庇得斯的悲剧修辞与之同形而异态,正如欧里庇得斯的悲剧艺术与政治家的智慧也并非同道。前者表面上可以服务于理性的表象建构,深层里又使之在理性的迷失中瓦解冰消。在雅典城邦话语的消解中,欧里庇得斯远离了莱库格斯而更接近于亚里士多德,因为在亚里士多德那里,诗歌具有超越某一具体城邦政治的普遍性。[155]在亚里士多德看来,所谓普遍性是指戏剧行动符合可然和必然规律,从而抵达关于普世人类实践的哲学真知,在这点上亚里士多德与柏拉图的哲学理性一脉相承。然而,在欧里庇得斯的剧中,一切又都未必能合理发展,更未必能发展到合理的结果,这也是人类实践的一种面貌。欧里庇得斯的悲剧一直在面对人们生活经历着的诸多历史可能性而开放着,也因此展现出超越时间限度而趋向“永恒”的内在价值源泉。就此而言,欧里庇得斯经典化的根本路径在于戏剧本身的开放性结构,而非政治家或学者们的推崇或批评。更准确地说,政治家与哲学家也是戏剧“观众”的一员,他们的智识建构亦是戏剧的可能性之一种,正如书面形态并非戏剧形态的共生而是其衍生形式一样。这些剧作的意义并非如“雕像”一般固定,而是与每一个时代每一个人的生活实践与选择相重合。或许,围绕着欧里庇得斯古代接受背后的知识权力消长正是因为欧里庇得斯的悲剧艺术本身即有着疏离于任何权力中心的倾向。此种倾向并非简单地在于其自然风格趋向“大众化”,而是在于戏剧引发的开放思考还原了接受主体作为人的自主性与能动性。在这个意义上,欧里庇得斯经典化的内因与外因相重合。欧里庇得斯悲剧的“哲学性”正在于它触及了此种意义上的普遍性,也正是因此它得以广泛流传并代代相传——它演绎着属人生活中的理性与理性之外的因素,与观众中的每一个人一道探索未知的“历史”,并面向每一个时代的“未来”。此即为欧里庇得斯悲剧的“哲学”维度。观众选择的成因是复杂的,正如欧里庇得斯经典化的路径本身也是复杂的一样,而这种开放性的“哲学”维度则或可为其中之一解。

莱库格斯的政治智慧未能挽回历史的走向。随着亚历山大的“希腊化”事业,欧里庇得斯悲剧的上演范围或远及中东和中亚。[156]作为公共文化的重要成分,戏剧也许总是承载着更多的东西,它不只是雅典的专属,亦不只是国王的事业。欧里庇得斯的悲剧,甚至那些以雅典为中心的悲剧在广袤地域中受到的欢迎,暗示着其如何始终触动着更为普遍意义上的属人生活的共同关切。公元前三世纪中期,埃及的托勒密三世用15塔兰同强行购得了雅典的保存文本,将其收入亚历山大里亚图书馆。[157] 经过亚历山大里亚学者的编辑,欧里庇得斯的典籍形态最终得以成形。亚里士多德所开启的学者传统也延续到了亚历山大里亚学者的评注工作之中,欧里庇得斯在成为经典传世之作的同时带上了不可磨灭的智识印记。戏剧文化与阅读文本两种形态的张力也是欧里庇得斯式的“哲学”与柏拉图-亚里士多德式的哲学之间的张力。在接下来的千年时光里,这些文本被辗转誊抄,这一张力也留待现代人的重新发现。[158]

余 论

什么是经典?经典是一种感觉,一种言说,它似乎自明地将过去的文学指向超越时间尺度的永恒概念。波特在讨论古代接受中的“经典主义”时这样描述其中的悖谬:

经典主义无法逃脱它自身定义中的悖谬。经典的价值正面呈现为超越时间的持存;而事实上它们只能作为转瞬即逝的时刻被指出又当即消散(就在此时此地!)。它们一旦消散,所余下的就只有指出这个空洞的动作本身……试图找到一个真正经典的对象总是难以实现的任务……但这种难以实现正是经典主义诱惑的一部分。[159]

波特《经典的过去:希腊与罗马经典传统》

这种经典主义的诱惑伴随着自古以来的文学接受。欧里庇得斯的经典化意味着它是在世纪之交的时间流动中渐次产生的;阿里斯托芬最早敏锐地捕捉到了它。这种“经典感”的造就有其具体的条件,但其源起与过程又含混不清。在公元前四世纪,欧里庇得斯成为“经典的对象”,陷入多种力量的多重定义之中,它们在相互加强的同时又相互抵触:精英的与大众的、文化的与智识的、国家的与普世的。经典并非生来是经典,而是在不断的重新塑造与重新发明中生成。欧里庇得斯早期接受中的紧张并未随着莱库格斯的立法而消失,而是在属人生活的历史中延伸,并指向其经典化本身的稳定性与不稳定性。或许,从公元前四世纪直到今天,在某种意义上,作为经典的欧里庇得斯总是“难以实现”的。当然,这也是其作为经典的永恒诱惑。

[1]See Rudolf Pfeiffer, History of Classical Scholarship From 1300 to 1850, New York: Oxford University Press, 1976, pp.167-172.

[2]See Ernst Behler, “A.W.Schlegel and the Nineteenth-Century Damnatio of Euripides”, in Greek, Roman, and Byzantine Studies, 27.4 (1986), pp.342-343, pp.354-355.

[3]See Arthur Pickard-Cambridge, The Dramatic Festivals of Athens, Oxford: Oxford University Press, 1968, p.100; see also T.B.L. Webster, “Fourth Century Tragedy and the Poetics”, in Hermes, 82.3 (1954), p.296.

[4]Margarete Bieber, The History of the Greek and Roman Theater, Princeton: Princeton University Press, 1961, p. 34.

[5]即使这些学者意识到欧里庇得斯与索福克勒斯虽有年龄差距但却在近半个世纪里同台竞技,且欧里庇得斯离世的时间早于索福克勒斯,而悲剧的发展也并不真正符合施莱格尔兄弟提出的“生长”模式,但他们还是将欧里庇得斯视为“悲剧之死”的肇端。例如,基托认为,索福克勒斯的故去标志着“悲剧死于家乡”,而“悲剧精神”的失落则首先源自欧里庇得斯(see H.D.F.Kitto, Greek Tragedy: A Literary Study, London: Methuen & Co.Ltd, 1939, p.185, p.401);虽然卢卡斯认为欧里庇得斯与索福克勒斯的先后亡故标志着“悲剧本身的悲悼”,但他却断言欧里庇得斯与埃斯库罗斯、索福克勒斯已然不属于同一个世界(see D.W.Lucas, The Greek Tragic Poets, London: Cohen & West, 1959, pp.243-244)。在这种思路之下,悲剧在公元前五世纪之后的存续显得“无关紧要”,恰如比柏在评价公元前四世纪的剧作《瑞索斯》(Rhesus)时所言(see Margarete Bieber, The History of the Greek and Roman Theater, p.34)。

[6]See Jean-Pierre Vernant and Pierre Vidal-Naquet, Myth and Tragedy in Ancient Greece, trans. Janet Lloyd, New York: Zone Books, 1988, pp.29-30.

[7]比柏曾概括称:“埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯的作品出自戏剧初始的公元前五世纪,[它们]是如此高贵的艺术杰作,将其英雄的伟大与永恒的生命保持至今,这几乎可以用奇迹来形容。”(Margarete Bieber, The History of the Greek and Roman Theater, p.1)

[8]国内学界的相关认识也与西方学界固有学术话语模式一致。例如,周作人在1918年出版的文学史讲稿中论及欧里庇得斯时就认为“今言希腊悲剧者,唯以三子为断也”(周作人《欧洲文学史》,收入周作人《周作人自编文集》,河北教育出版社,2002年,第26页)。欧里庇得斯的另一位早期译者罗念生亦持相同观点:“欧里庇得斯的创作标志着旧的‘英雄悲剧’的终结。”(罗念生《序》,收入《欧里庇得斯悲剧集》[第一卷],罗念生、周作人译,人民文学出版社,1957年,第12页)直至2007年,张竹明在其所译欧里庇得斯全集的序言中仍然采用了同样的说法(详见张竹明《译序》,收入《古希腊悲剧喜剧全集》[第三卷],王焕生、张竹明译,译林出版社,2007年,第6页)。

[9]See P.E.Easterling, “The End of an Era? Tragedy in the Early Fourth Century”, in A.H.Sommerstein et al., eds., Tragedy, Comedy and the Polis: Papers from the Greek Drama Conference Nottingham, 18-20 July 1990, Bari: Levante Editori, 1993, pp.559-569.

[10]James I.Porter, “Reception Studies: Future Prospects”, in Lorna Hardwick and Christopher Stray, eds., A Companion to Classical Receptions, Malden: Blackwell Publishing, 2008, p.472.

[11]See P.E.Easterling, “From Repertoire to Canon”, in P.E. Easterling, ed., The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, pp.211-227.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Repertoire”和引文出处页码,不再另注。

[12]近年来的古希腊悲剧古代接受研究也大多从表演接受与文本接受两方面进行。随着古典学者史料工作的推进,关于戏剧演出的铭文、瓶画以及关于文本接受的传记、评注等古代证据,均有了新的汇编辑录,并多被数字化(本文接下来也会对其多有引用)。这些材料拓展和丰富了人们对公元前五世纪悲剧与整个古代文化生态“交互作用”的认知。不过,这两个方面之间也存在着不平衡。文本接受研究多集中在希腊化时期以后,这在很大程度上延续了现代古典语文学对始于亚历山大里亚图书馆的文本学术的历史限定;同时,三大悲剧家对不同文本或文学体裁的影响也是重要的研究对象。与之相对,表演接受研究则多集中在古代早期,这在很大程度上得益于已有充足证据,例如,内尔韦格纳也在自己的研究中概括梳理了整个古代演出史料,但其细节尤其是公元前四世纪的相关资料较之艾斯特林的文章明显更为丰富细致(see Sebastiana Nervegna, “Performing Classics: The Tragic Canon in the Fourth Century and Beyond”, in Eric Csapo et al., eds., Greek Theatre in the Fourth Century BC, Berlin and Boston: de Gruyter, 2014, pp.157-187)。

[13]See Johanna Hanink, Lycurgan Athens and the Making of Classical Tragedy, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Lycurgan”和引文出处页码,不再另注。

[14]斯科德尔也关注了这一时期的政治语境,且更加强调“三正典”形成过程中智识精英书面文化的作用,并将其与戏剧表演区隔开来(see Ruth Scodel, “Lycurgus and the State Text of Tragedy”, in Craig Cooper, ed., Politics of Orality, Leiden and Boston: Brill, 2007, pp.129-154.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Lycurgus”和引文出处页码,不再另注)。

[15]See Ralph Rosen, “Aristophanes, Fandom and the Classicizing of Greek Tragedy”, in L.Kozak and J.Rich, eds., Playing around Aristophanes: Essays in Honour of Alan Sommerstein, Oxford: Aris & Phillips, 2006, pp.27-47.

[16]See Martin Revermann, “Euripides, Tragedy and Macedon: Some Conditions of Reception”, in Illinois Classical Studies, 24-25 (1999-2000), pp.451-467.

[17]See Bruno Snell, The Discovery of the Mind: The Greek Origins of European Thought, trans.T.G.Rosenmeyer, Oxford: Basil Blackwell, 1953, p.118.

[18]Aristophanes, The Frogs, in Aristophanes, The Peace, The Birds, The Frogs, trans. Benjamin B.Rogers, London: William Heinemann, 1924, lines 868-869.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Frogs”和引文所在行数,不再另注。

[19]Aristophanes, The Clouds, in Aristophanes, The Acharnians, The Knights, The Clouds, The Wasps, trans. Benjamin B.Rogers, London: William Heinemann, 1924, lines 1362-1372研究者或可对比罗森对同一情节的分析:“粉丝般的热情足以使两个成年人为了文学品质之争而大打出手。”(Ralph Rosen, “Aristophanes, Fandom and the Classicizing of Greek Tragedy”, p.33)

[20]据埃斯库罗斯的古代传记传统,雅典人在他去世之后通过了一项法令,任何想要上演埃斯库罗斯剧作的人只要获准即可演出。这一般被视为埃斯库罗斯已然实现“经典化”的证据(see Gilbert Murray, A History of Ancient Greek Literature, New York: D.Appleton and Company, 1906, p.216)。但是,研究者也应该看到,现代学者的研究表明,这一法令的真实性是存疑的。在公元前五世纪后期,埃斯库罗斯的剧作在大酒神节的上演可能只是在很特殊的情形下才偶然安排由他的后代演出。后世传记可能将此特殊安排当作常规,才有了对这个法令的记录(see Zachary P.Biles, “Aeschylus’ Afterlife Reperformance by Decree in 5th C.Athens?”, in Illinois Classical Studies, 31-32[2006-2007], pp.206-242)。相较于埃斯库罗斯与欧里庇得斯之间激烈的对垒,索福克勒斯在《蛙》中几乎毫无存在感。由此可见,虽然埃斯库罗斯的“经典化”的开始的确最早,但在世纪之交,三位诗人的经典化却各有其不同的发展过程。

[21]Edith Hall, “The Sociology of Athenian Tragedy”, in P.E.Easterling, ed., The Cambridge Companion to Greek Tragedy,p.94.

[22]复原文字引自米里斯和奥尔森的新近辑本(see B.W.Millis and S.Douglas Olson, eds., Inscriptional Records for the Dramatic Festivals in Athens: IG II2 2318-2325 and Related Texts, Leiden and Boston: Brill, 2012, p.16)。文字所在的石刻残片(编号:IG II2 2318)通常被称为《年表》(Fasti),它记录了可能自公元前六世纪晚期而始的大酒神节戏剧竞赛情况。

[23]See B.W.Millis and S.Douglas Olson, eds., Inscriptional Records for the Dramatic Festivals in Athens: IG II2 2318-2325 and Related Texts, p.65.这一石刻(编号:IG II2 2320)所在的一组残片通常被称为《导演录》(Didascaliae),这组石刻记录了雅典大酒神节和勒拿节(Lenaea)的悲剧、喜剧竞赛情况,所覆盖的时间从公元前五世纪晚期一直到公元前二世纪,这表明这组记录可能是一份不断更新的雕刻记录。

[24]Diodorus, Diodorus of Sicily, vol.8, trans.C.B.Welles, Cambridge: Harvard University Press, 1963, 16.92.现存关于公元前四世纪演出活动的文书记载大多出自较晚的史家或学者,例如迪奥多儒斯即生活在公元前一世纪。那么研究者应该如何看待这些史料的“真实性”?在何种意义上它们可被用作值得信任的资料?对此可参看邓肯的分析:“古籍中关于戏剧的逸闻记载与历史事件之间完全无关几乎是不可能的,特别是在戏剧是这样一种无论在当时还是后世皆为广泛的人群(希腊的或罗马的)所共同见证、反响的文化形式的情况下”;很可能这些记载都是经过“反复重述”(told and retold)方才得以流传的,即使记载这些逸闻的作者各有其写作目的,其来源也是已有的“文化资料库”(cultural database)(see Anne Duncan, “Gendered Interpretations: Two Fourth-Century B.C.E.Performances of Sophocles’ Electra”, in Helios, 32.1 [2005], pp.57-58)。换而言之,这些记载传达着某种关于原初戏剧事件及其语境的“场景真实性”。

[25]See Demosthenes, Demosthenes, Speeches 18 and 19, trans. Harvey Yunis, Austin: University of Texas Press, 2005, 18.267.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Speeches”和引文所在篇数与章数,不再另注。

[26]据普鲁塔克记载,一位演员曾为暴君亚历山大(Alexander of Pherae)表演欧里庇得斯的《特洛伊妇女》(Troades)(see Plutarch, “Pelopidas”, in Plutarch, Plutarch’s Lives, vol.5, trans. Bernadotte Perrin, London: William Heinemann, 1917, 29)。普鲁塔克的另一处类似记载所提到的剧目更接近欧里庇得斯的《赫卡柏》(see Plutarch, Plutarch’s Moralia, vol.4, trans.Frank Cole Babbitt, London: William Heinemann, 1962, 334a)。罗马时期的史家埃里安显然记载了同一事件,且明确提到演员是特奥多儒斯,表演的却是一个名为“埃罗珀”(Aerope)的角色(see Aelian, Historical Miscellany, trans.N.G.Wilson, Cambridge: Harvard University Press, 1997,14.40)。“埃罗珀”或为“墨罗珀”(Merope)之舛误,该角色出自欧里庇得斯的剧作《克里斯丰特斯》(Cresphontes)(see T.B.L, Webster, The Tragedies of Euripides, London: Methuen, 1967, p. 138)。考虑到年代的久远,这种混淆是可以理解的。综合来看,特奥多儒斯在这一场合表演了欧里庇得斯的某部剧是一种合理推测,又或者这几部剧作均在特奥多儒斯的常规表演剧目中,方有此混淆。

[27]罗马学者格利乌斯提到,波罗斯“广受赞誉”,“经常表演伟大的诗人们(poetarum nobilium)的悲剧”(see Aulus Gellius, The Attic Nights of Aulus Gellius, vol.2, trans.John C.Rolfe, Cambridge: Harvard University Press, 1927, 6.5)。在罗马时期,欧里庇得斯作为“伟大诗人”的经典地位已经相当稳固,格利乌斯在辑录古代逸闻时使用了“伟大的诗人们”这一复数措辞,考虑到欧里庇得斯的流行程度,“诗人们”包括欧里庇得斯应为理所当然之事。

[28]狄摩西尼提到特奥多儒斯多次出演索福克勒斯的《安提戈涅》(Antigone)(see Speeches: 19.246)。格利乌斯描述了波罗斯表演索福克勒斯的《厄勒克特拉》(Electra)的情形(see Aulus Gellius, The Attic Nights of Aulus Gellius, vol. 2, 6.5)。

[29]只有一位名叫里基墨涅俄斯(Likymnios)的演员有过表演埃斯库罗斯的记录,但学者们一般认为该信息并不可靠,因为这个演员的名字仅出现过一次,并无其他证据可以互证(see Sebastiana Nervegna, “Staging Scenes or Plays? Theatrical Revivals of ‘Old’ Greek Drama in Antiquity”, in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 162 [2007], p.18)。

[30]See P.E.Easterling, “The End of an Era? Tragedy in the Early Fourth Century”, pp.564-565.

[31]See Arthur Pickard-Cambridge, The Dramatic Festivals of Athens, p.71.

[32]根据萨顿对相关史料的梳理,雅典至少有八个这样的悲剧家族,有的延续了数代之久(see D.F.Sutton, “The Theatrical Families of Athens”, in The American Journal of Philology, 108.1 [1987], pp.11-19)。

[33]在早期演出中,诗人自己就是与歌队对话的单一表演者,即使后来第二、第三个演员被引入,诗人也仍然身兼导演、编剧、演员三重职能,埃斯库罗斯即是如此(see A.H.Sommerstein, Aeschylean Tragedy, London and New York: Bloomsbury Academic, 2013, pp.25-26)。依照古代传记材料的记载,索福克勒斯是第一个不出演自己悲剧的诗人,原因在于其“声音的微弱”(see Stefan Radt and Richard Kannicht, eds., Tragicorum Graecorum Fragmenta, vol. 4: Sophocles, Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, p.32)。可见,彼时诗人不亲自登台尚是一项例外而非常规。这个细节也可被视为对表演专业性要求增加的一种反映。

[34]See Eric Csapo, Actors and Icons of the Ancient Theater, Chichester: John Wiley & Sons, 2010, p.88.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Actors”和引文出处页码,不再另注。

[35]对他们而言戏剧竞赛是为了获得荣誉而非赚钱谋生,虽然他们也确实获得了金钱(see Actors: 88, 105)。

[36]一般认为这个年份是公元前449年,经过米里斯和奥尔森更细致的考察,将其推定在公元前451/0—448/7年之间(see B.W.Millis and S.Douglas Olson, eds., Inscriptional Records for the Dramatic Festivals in Athens: IG II2 2318-2325 and Related Texts, pp.11-12)。

[37]参见拜占庭《苏达》(Suda)词典“分配演员”(Νεμηóειξ νπσκριτων)词条。原文整理和翻译见于怀特海德(David Whitehead)等一众古典学者编辑的“苏达词典在线”(Suda On Line)网站(see http://www.stoa.org/sol-entries/nu/170[2022-07-03])。这一机制在前引公元前342/1年以后的《导演录》石刻中得到了体现。它开始实行的年份应该是在演员奖设立之后,但是具体的时间尚不能确知,也可能到公元前四世纪才开始实行(see Arthur Pickard-Cambridge, The Dramatic Festivals of Athens, p. 93)。

[38]See Oliver Taplin, “Spreading the Word Through Performance”, in S. Goldhill and R.Osborne, eds., Performance Culture and Athenian Democracy, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p. 35.

[39]即所谓“艺人”(technitai)或“酒神的艺人”(technitai of Dionysus),明确的史料记载出现在公元前三世纪,但可能公元前四世纪末已具有雏形;这一组织不仅包括演员,还涵盖了各类戏剧行当,其形成首先基于保证演员安全流动的需要(see Jane L.Lightfoot, “Nothing to Do with the technītai of Dionysus?”, in P.E. Easterling and Edith Hall, eds., Greek and Roman Actors: Aspects of an Ancient Profession, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, pp.209-210)。

[40]根据埃里安的记载,欧里庇得斯就曾赴比雷埃夫斯的乡村酒神节导演自己的悲剧(see Aelian, Historical Miscellany, 2.13),这有可能是某部剧的首演,当然也有可能是大酒神节剧作的重演。另据拉玛里推测,诗人在不能亲赴的重演中可能会委托别人监制(see Anna A.Lamari, Reperforming Greek Tragedy: Theater, Politics, and Cultural Mobility in the Fifth and Fourth Centuries BC, Berlin and Boston: de Gruyter, 2017, p.120)。但是并没有证据说明每一场都是如此。即使在诗人生前,重演也未必能尽防演员的“入侵”。

[41]Aristotle, The “Art” of Rhetoric, trans.J.H.Freese, London: William Heinemann, 1926, 1403b.

[42]Aristotle, Politics, trans. H. Rackham, London: William Heinemann, 1944, 1336b.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称“Politics”和引文所在编码,不再另注。

[43]到公元前四世纪末,已有超过95个永久剧场在希腊各地建立起来(see Actors: 86)。此外,戏剧活动也不会仅限于在固定的剧场建筑之内(see Rune Frederiksen, “The Greek Theatre A Typical Building in the Urban Centre of the Polis?”, in T.H.Nielson, ed., Even More Studies in the Ancient Greek Polis: Papers from the Copenhagen Polis Centre 6, Stuttgart: Steiner, 2002, p.66; see also P.E.Easterling, “Actor as Icon”, in P.E.Easterling and Edith Hall, eds., Greek and Roman Actors: Aspects of an Ancient Profession, p.332)。

[44]See Chris Dearden, “Plays for Export”, in Phoenix, 53.3/4 (1999), p. 226.

[45]See Edith Hall, “Greek Tragedy 430-380 BC”, in Robin Osborne, ed., Debating the Athenian Cultural Revolution: Art, Literature, Philosophy, and Politics 430-380 BC, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p.279.

[46]See Plutarch, Plutarch’s Moralia, vol.10, trans.H.N.Fowler, Cambridge: Harvard University Press, 1936, 848b.此处收入对比参见卡萨普的数据:当时人们的日均收入大约只有2德拉克马(drachma),1塔兰同等于6000德拉克马(see Actors: 87)。

[47]See Eric Csapo and Peter Wilson, A Social and Economic History of the Theatre to 300 BC, Volume II: Theatre beyond Athens: Documents with Translation and Commentary, Cambridge: Cambridge University Press, 2020, pp. 704-705.

[48]See “Searchable Greek Inscriptions”, https://epigraphy.packhum.org/text/240800&bookid=452&location=1678[2022-07-03]

[49]See Demosthenes, Olynthiacs, Philippics, Minor Public Speeches, Speech against Leptines, trans. J.H. Vince, Cambridge: Harvard University Press, 1954, 5.6.卡萨普和斯莱特则认为这也表示他被授予了雅典公民身份(see Eric Csapo and William J.Slater, The Context of Ancient Drama, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1995, p.223)。

[50]See Diodorus, Diodorus of Sicily, vol.8, 16.92.

[51]科瓦克斯汇编了古代文献中关于欧里庇得斯的生平记载,此处逸闻即出自科瓦克斯所汇编材料中的欧里庇得斯中世纪抄本所附传记(see David Kovacs, ed., Euripidea, Leiden: Brill, 1994, T1. 27.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称“Euripidea”和材料编号,不再另注)。

[52]Plutarch, Plutarch’s Moralia, vol.4, 334a.

[53]柏拉图的两段文字提供了关于剧场中的“大众”构成的证据:在《高尔吉亚》中,雅典的戏剧演出被说成是“一概等同地传达给男人和女人、儿童,奴隶和自由人”(see Plato, Gorgias, in Plato, Lysis, Symposium, Gorgias, trans.W.R.M.Lamb, Cambridge: Harvard University Press, 1925, 502d);《法篇》则提及了流动的演员们到各处城邦市场上搭建的临时舞台给“孩子、妇女和整个公众”表演的情形(see Plato, Laws, vol.2, trans.R.G.Bury, London: William Heinemann, 1926, 817c)。尽管对于不同时间地点的观众的组成情况学界尚未有定论,但诸多证据均指向了各种非公民人群与穷人的“在场”(see David K. Roselli, “Publics and Audiences in Ancient Greece”, in Richard Butsch and Sonia Livingstone, eds., Meanings of Audiences: Comparative Discourses, London and New York: Routledge, 2014, pp.32-33)。霍尔将古代演员的巡回演出类比为互联网造成的电影文化的“全球化”:在当代,即使偏远村庄的人们也可以通过网络收看热门电影,这就如同古代大希腊(Megale Hellas,今南意大利地区)高地的人们可以在市场上的临时舞台观看悲剧演员的演出一样(see Edith Hall, “Greek Tragedy 430-380 BC”, p.286)。

[54] See J. R. Green, “Tragedy and the Spectacle of the Mind: Messenger Speeches, Actors, Narrative, and Audience Imagination in Fourth-Century BCE Vase-Painting”, in B. Bergmann and C. Kondoleon, eds., The Art of Ancient Spectacle, Washington: National Gallery of Art, 1999, p.52.例如,一个用于葬礼的双耳长颈高瓶(loutrophoros)上的图画描绘了阿尔刻斯提斯(Alcestis)之死的舞台场景,表明这个悲剧主题已深入人们的日常生活(see J. R. Green, “Tragedy and the Spectacle of the Mind: Messenger Speeches, Actors, Narrative, and Audience Imagination in Fourth-Century BCE Vase-Painting”, pp.39-40)。关于该画作与欧里庇得斯同名剧作的更多联系,参见塔普林的分析(see Oliver Taplin, Pots & Plays: Interactions between Tragedy and Greek Vase-painting of the Fourth Century B.C., Los Angeles: J.Paul Getty Museum, 2007, p.111)。

[55]See William J. Slater, “Theatres for Hire”, in Philologus, 155.2 (2011), pp.279-283.此外,关于雅典剧场门票收入的运作机制以及大量外来观众在其中的作用,可参见威尔森的分析,根据该研究者的估算,到了公元前四世纪晚期,随着入场费的增长,一届酒神节的营业收入或可达10个塔兰同(see Peter Wilson, “Costing the Dionysia”, in Martin Revermann and Peter Wilson, eds., Performance, Iconography, Reception: Studies in Honour of Oliver Taplin, Oxford: Oxford University Press, 2008, pp.94-96)。

[56]关于刻菲索丰是奴隶的记载,可见于阿里斯托芬《蛙》的边注,也见于希腊化时期的传记作者萨图罗斯(Satyrus)笔下(see Euripidea: T4. 14, T58);关于刻菲索丰是演员的记载,可见于拜占庭学者托马斯(Thomas Magister)笔下(see Euripidea: T3.12)。

[57]参见《苏达》词典中的“欧里庇得斯”词条(see http://www.stoa.org/sol-entries/epsilon/3695[2022-07-03];see also Euripidea: T2.2)。关于欧里庇得斯的父系出身,可参见阿特纳奥斯《智者之宴》中特奥弗拉斯托斯(Theophrastus)的说法,即欧里庇得斯是“雅典显赫之人的儿子”(see Euripidea: T12; see also Athenaeus, The Learned Banqueters, vol.5, trans.S.Douglas Olson, Cambridge: Harvard University Press, 2009, 424f)。

[58]See David K.Roselli, “Vegetable-Hawking Mom and Fortunate Son: Euripides, Tragic Style, and Reception”, in Phoenix, 59. 1/2 (2005), p. 22, p. 37.

[59]根据古代传记,欧里庇得斯曾指点过公元前五世纪末的新音乐家提莫透斯(Timotheus)的创作,从而助其获奖(see Euripidea: T4.24)。这证明了欧里庇得斯引领着音乐创新的前沿。对此的进一步研究,可参见卡萨普的文章(see Eric Csapo, “Later Euripidean Music”, in Illinois Classical Studies, 24-25 [1999-2000], pp.399-426)。

[60]See Edith Hall, The Theatrical Cast of Athens: Interactions between Ancient Greek Drama and Society, Oxford: Oxford University Press, 2006, p.50

[61]剧中被“分解”(resolved)为短音的三音步短长格(iambic trimeter)占比高达39.4%(see T.B.L.Webster, The Tragedies of Euripides, p.2),且这种节律更接近现实中的对话(see Edith Hall, “Greek Tragedy 430-380 BC”, pp. 275-276)。

[62]Aristophanes, The Clouds, line 1367

[63]详见马斯特纳德(Donald J. Mastronarde)建立的“欧里庇得斯评注”(Euripides Scholia)网站(本条编号:Or.279.0)(see https://euripidesscholia.org/Edition/OrestesScholia_all.html[2022-07-03])。

[64]See Peter Wilson, The Athenian Institution of the Khoregia: The Chorus, the City and the Stage, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 23.在论及公元前四世纪的戏剧表演时,艾斯特林认为,“重演旧剧的官方竞赛(official contest)是在城市酒神节建立的”(“Repertoire”: 213),这样的表述或有不准确之处。

[65]对于糟糕的演出,观众可能会嘘声一片甚至向舞台上投掷物品(see Speeches: 18.262, 19.337)。并无确切记载表明这样的情况发生在了海格洛克斯身上,但合理的推测则是这种情况或曾发生。

[66]See Thomas Falkner, “Scholars versus Actors: Text and Performance in the Greek Tragic Scholia”, in P. E. Easterling and Edith Hall, eds., Greek and Roman Actors: Aspects of an Ancient Profession, p.350.

[67]“Or.Arg.2d”, https://euripidesscholia.org/Edition/OrestesScholia_all.html[2022-07-03]。

[68]See Aristotle, The “Art” of Rhetoric, 1404b.在《俄瑞斯忒斯》中,俗语(colloquialism)诗行占比4.4%,是现存欧里庇得斯悲剧中最高的(see P.T. Stevens, Colloquial Expressions in Euripides, Wiesbaden: Franz Steiner, 1976, p.65)。

[69]参见迪奥多儒斯的记载:“悲剧诗人们语不惊人死不休的欲求造就了各种各样五花八门的美狄亚叙事。”(Diodorus, Diodorus of Sicily, vol.2, trans. C. H.Oldfather, London: William Heinemann, 1935, 4.56)

[70]See G.Xanthakis-Karamanos, Studies in Fourth-Century Tragedy, Athens: The Academy of Athens, 1980, p.36.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Studies”和引文出处页码,不再另注。

[71]这幅瓶画绘制在一个出土于意大利南部的双耳喷口杯(krater)上,这件文物现为慕尼黑国家古代收藏博物馆(Staatliche Antikensammlungen)藏品(see “Volute krater depicting Medea: Drawing of side A”, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/image?img=Perseus:image:1993.01.0476[2022-07-03])。参见塔普林对此瓶画的细节分析(see Oliver Taplin, Pots & Plays: Interactions between Tragedy and Greek Vase-Painting of the Fourth Century B.C.,pp.256-257)。

[72]此外,悲剧家忒奥得克特斯(Theodectes)亦有类似情节的剧作。残篇复原及三部作品的对照参见克萨塔科斯-卡拉马诺斯(see Studies: 48-54)与韦伯斯特(see T.B.L.Webster, “Fourth Century Tragedy and the Poetics”, pp.304-305)的相关论述。

[73]详例可见多恩的整理(see Francis Dunn, “The Fifth Century and After: [Dis]Continuities in Greek Tragedy”, in Vayos Liapis and A.K.Petrides, eds., Greek Tragedy after the Fifth Century: A Survey from ca.400 BC to ca.AD 400, Cambridge: Cambridge University Press, 2019, pp.250-253)。

[74]公元前三世纪早期的一份德尔菲刻文记录了“酒神的艺人”的代表演员尼俄普托勒摩斯和诗人阿斯提达马斯前往德尔菲协商通行安全等事宜(从年龄看可能不是本文中提到的两位同名者)(see Eric Csapo and Peter Wilson, A Social and Economic History of the Theatre to 300 BC, Volume II: Theatre beyond Athens: Documents with Translation and Commentary, p.575),这说明诗人也是最终成形的剧团的一份子,由此或可推测演员与诗人的巡演合作或许在更早的时候就已开始。

[75]See Athenaeus, The Learned Banqueters, vol.2, trans.S.Douglas Olson, Cambridge: Harvard University Press, 2006, 175b; Pollux, Onomasticon cum Annotationibus Interpretum, vol.1, curavit Guilielmus Dindorfius, Lipsiae: In Libraria Kuehniana, 1824, 9.38.

[76]See Athenaeus, The Learned Banqueters, vol.2, 175b.

[77]See Matthew C. Farmer, Tragedy on the Comic Stage, New York: Oxford University Press, 2017, p.42.

[78]See Denys L.Page, Actors’Interpolations in Greek Tragedy: Studied with Special Reference to Euripides’ Iphigeneia in Aulis, Oxford: Oxford University Press, 1934, p.1.

[79]或可对比今天的戏剧研究者对演出录像的需求(see Edith Hall, “Towards a Theory of Performance Reception”, in Edith Hall and Stephe Harrop, eds., Theorising Performance: Greek Drama, Cultural History and Critical Practice, London and New York: Bloomsbury, 2013, p.28)。

[80]See P.J.Finglass, “The Textual Tradition of Euripides’ Dramas”, in Andreas Markantonatos, ed., Bril’ls Companion to Euripides, Leiden and Boston: Brill, 2020, pp.30-32.关于早期流通的欧里庇得斯文本来源,有学者认为其主要基于演员的剧本(see Denys L.Page, Actors’ Interpolations in Greek Tragedy: Studied with Special Reference to Euripides’ Iphigeneia in Aulis, p.2),也有学者认为书商们有相当可能会从诗人家族的收藏中获得复制本(see Donald J.Mastronarde, ed., Euripides: Phoenissae, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p.40)。即便如后者所言,演员对书稿传统的强大影响也是不容忽视的。

[81]See Aristophanes, The Birds, in Aristophanes, The Peace, The Birds, The Frogs, line 1288.福特将该行中的“ τὰβιβλία”解释为售书处(booksellers’ quarter)(see Andrew Ford, “From Letters to Literature: Reading the ‘Song Culture’ of Classical Greece”, in Harvey Yunis, ed., Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p.33)。凯尼恩认为该语只是表示有书的使用,并将书店存在的证据追溯到同期另一位喜剧诗人欧波利斯(Eupolis)笔下的“οὖ τὰ βιβλὶ ὦνια ”,因为ὦνια明确表示这些书是用于售卖的(see Frederic G. Kenyon, Books and Readers in Ancient Greece and Rome, Oxford: Clarendon Press, 1951, p.24, n.1)。

[82]罗伯指出,“一个作家会因藏书并将其用于写作而受嘲讽的社会,不会是一个全然熟悉书这种事物的社会”(Kevin Robb, Literacy and Paideia in Ancient Greece, New York and Oxford: Oxford University Press, 1994, p.249)。

[83]哈弗洛克认为自公元前四世纪初,希腊文化所及的地中海世界便从半识字(semi-literacy)或口诵识字(recitation literacy)过渡到了读写识字社会(scriptorial literacy),此即所谓的古希腊“文字革命”(see Eric A.Havelock, The Literate Revolution in Greece and Its Cultural Consequences, Princeton: Princeton University Press, 1982, pp.58-59)。这种观点产生了很大的影响,但也引发了争议,不少学者指出其证据的不足及结论的片面,参见扎哈德利的相关回顾(see Khosrow Jahandarie, Spoken and Written Discourse: A.Multi-disciplinary Perspective, Stamford: Ablex Publishing, 1999, pp.11-28)。

[84]Harvey Yunis, “Introduction: Why Written Texts?”, in Harvey Yunis, ed., Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece, p.6.

[85]See William, V. Harris, Ancient Literacy, Cambridge: Harvard University Press, 1989, pp.66-73, pp.85-86.

[86]Plato, The Republic, vols.1-2, trans.Paul Shorey, Cambridge: Harvard University Press, 1937-1942,vol.1, 475d.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“Republic”和引文所在卷数与编码,不再另注。

[87]See David Sansone, “Plato and Euripides”, in Illinois Classical Studies, 21 (1996), pp.36-38, p.41, p.59

[88]See Plato, Apology, in Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus, trans.H.N.Fowler, Cambridge: Harvard University Press, 1914, 22a-c; Plato, Ion, trans.W.R.M.Lamb, in Plato, The Statesman, Philebus, Ion, trans. H. N.Fowler and W.R.M.Lamb, Cambridge: Harvard University Press, 1925, 535b, 536c.

[89]Plato, Ion, 535e.

[90]See Plato, Phaedrus, in Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus, 275d-e.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称“Phaedrus”和引文所在编码,不再另注。

[91] 柏拉图在《高尔吉亚》中还将诗人称为“剧场中的修辞家”(Plato, Gorgias, 502d)。这也与阿里斯托芬对欧里庇得斯的智者修辞的戏谑互成映照。

[92]See Plato, Gorgias, 485d-486e.有学者认为,整个《高尔吉亚》都是以《安提俄珀》作为潜在文本(subtext)来进行写作的(see Andrea W.Nightingale, Genres in Dialogue: Plato and the Construct of Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, pp.69-87)。

[93]See Plato, Phaedo, in Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus, 115a.另参见桑松对二者之关联的研究(see David Sansone, “Plato and Euripides”, p.47)。

[94]Plato, Laws, vol.2, 817b.

[95]柏拉图可能有意将一个能够理解自己文中丰富指涉和反讽的内部群体与其他只能看到字面意思的受众区分了开来(see Kevin Robb, Literacy and Paideia in Ancient Greece, p.233)。

[96]Aristotle, Poetics, trans. Stephen Halliwell, in Aristotle, Longinus and Demetrius, Poetics, On the Sublime, On Style, trans. Stephen Halliwell et al., Cambridge: Harvard University Press, 1995, 1451b.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称“Poetics”和引文所在编码,不再另注。

[97]See Malcolm Heath, The Poetics of Greek Tragedy, Stanford: Stanford University Press, 1987, pp.99-100.

[98] See Stephen Halliwell, Aristotle’s Poetics: With a New Introduction, London: Duckworth, 1998, pp.96-108.

[99]See Dirk M.Schenkeveld, “Prose Usages of’Ακονειν ‘To Read’”, in The Classical Quarterly, 42.1 (1992), p.131; Andrew Ford, “From Letters to Literature: Reading the ‘Song Culture’ of Classical Greece”, p.20.

[100]David K.Roselli, “Publics and Audiences in Ancient Greece”, p.29.

[101]亚里士多德的戏剧节记录名为《酒神节胜利记》(Victories at the Dionysia)及《导演录》(Didascaliae)(see Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, vol.1, trans.R.D.Hicks, Cambridge: Harvard University Press, 1959, 5.26)。《论诗人》尚有残篇留存,其中亚里士多德对传记的兴趣可参见赫克斯利的整理(see George Huxley, “Aristotle’s Interest in Biography”, in Greek, Roman, and Byzantine Studies, 15.2 [1974], p.204)。《诗学》与《导演录》等可能都作于亚里士多德从马其顿回到雅典(约公元前335年)以后,《论诗人》可能更早一些,但具体断代尚无定论(see Richard Janko, “Introduction”, in Richard Janko, trans., Aristotle: Poetics, with the Tractatus Coislinianus, Reconstruction of Poetics II, and the Fragments of the On Poets, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1987, p.xiv)。

[102]See Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, vol.1, 5.87-88

[103]See Fritz Wehrli, hrsg.,Die Schule des Aristoteles: Texte und Kommentar, Herakleides Pontikos, Basel: Benno Schwabe & Co. , 1953, S.123.

[104]迈耶收集分析了有关柏拉图与书的逸闻,得出了这一看法(see Jφrgen Mejer, “Heraclides' Intellectual Context”, in William W.Fortenbaugh and Elizabeth Pender, eds., Heraclides of Pontus: Discussion, London and New York: Routledge, 2017, pp.35-36)。

[105]See Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, vol.1, 5.86

[106]See Sextus Empiricus, Against Those in the Disciplines, trans. Richard Bett, Oxford: Oxford University Press, 2018, 3.3.

[107]See Athenaeus, The Learned Banqueters, vol.1, trans.S.Douglas Olson, Cambridge: Harvard University Press, 2006, 3a.

[108]See Peter Bing, “The Bios-Tradition and Poets’ Lives in Hellenistic Poetry”, in R.M.Rosen and Joseph Farrell, eds., Nomodeiktes: Greek Studies in Honor of Martin Ostwald, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1993, p. 620.

[109]See Richard Janko, trans. ,Aristotle: Poetics, with the Tractatus Coislinianus, Reconstruction of Poetics II, and the Fragments of the On Poets, pp.58-65.

[110]See Anthony J.Podlecki, “The Peripatetics as Literary Critics”, in Phoenix, 23.1 (1969), p.114.

[111]See Johanna Hanink, “Scholars and Scholarship on Tragedy”, in Vayos Liapis and Antonis K.Petrides, eds. , Greek Tragedy after the Fifth Century: A Survey from ca. 400 BC to ca. AD 400, p. 334.

[112]Rudolf Pfeiffer, History of Classical Scholarship: From the Beginnings to the End of the Hellenistic Age, Oxford: Oxford University Press, 1968, p.3.

[113]Athenaeus, The Learned Banqueters, vol.7, trans. S. Douglas Olson, Cambridge: Harvard University Press, 2011, 652d.

[114]范图兹梳理了学者评注中的相关讨论并总结道,“对于欧里庇得斯,他们总是讨论这些特征的不足之处;对于索福克勒斯,他们总是为之辩护”(see Marco Fantuzzi, “Tragic Smiles: When Tragedy Gets Too Comic for Aristotle and Later Hellenistic Readers”, in Richard Hunter et al., eds. , Hellenistic Studies at a Crossroads: Exploring Texts, Contexts and Metatexts, Berlin and Boston: de Gruyter, 2014, pp.217-230)。

[115]See Maria Broggiato, “Beyond the Canon: Hellenistic Scholars and Their Texts”, in Giulio Colesanti and Manuela Giordano, eds., Submerged Literature in Ancient Greek Culture: An Introduction, Berlin and Boston: de Gruyter, 2014, p.52.

[116]Johanna Hanink, “Scholars and Scholarship on Tragedy”, pp.329-330.

[117]最新研究表明,《年表》可能铭刻于公元前四世纪晚期,由莱库格斯或其子发起;《导演录》的铭刻可能始于公元前三世纪早期,接续莱库格斯时代的活动(see Stephen V.Tracy, “The Dramatic Festival Inscriptions of Athens: The Inscribers and Phases of Inscribing”, in Hesperia, 84.3 [2015], p.559, p.570)。

[118] Plutarch, Plutarch’s Moralia, vol. 10, 841f.

[119]韦赫利将赫拉克利德斯称为“[三]正典的第一个见证”(see Fritz Wehrli, hrsg.,Die Schule des Aristoteles: Texte und Kommentar, Herakleides Pontikos, S.123)。《论三悲剧诗人》这一题名表示在当时已经不需要指出三位诗人是谁世人就已明其所指(see Maria Broggiato, “Beyond the Canon: Hellenistic Scholars and Their Texts”, p.50)。此外仍然需要注意的是,一方面我们并不确知赫拉克利德斯著述与莱库格斯法令具体时间的先后,另一方面后者就“正典”的文本权威性而言显然更具标志性意义。

[120]斯科德尔的主要依据在于它包含了淡出舞台的埃斯库罗斯(see “Lycurgus”: 149-150)。只是,虽然公元前四世纪演员的演出记录里没有埃斯库罗斯,意大利南部的一些瓶画还是表明埃斯库罗斯的剧作曾在这里上演过(see Sebastiana Nervegna, “Performing Classics: The Tragic Canon in the Fourth Century and Beyond”, pp.172-176)。从这一点来看,内尔韦格纳的新近文章追随斯科德尔否定莱库格斯法令对实际演出的用意的观点似乎有些失之武断(see Sebastiana Nervegna, “Lycurgus, Alexander the Great, and the Texts of Greek Tragedy”, in Classical Philology, 115.3 [2020], pp.579-580)。彼时,虽然精英的书卷文化获得了长足发展,但就更广泛的意义而言,戏剧的首要载体仍是剧场演出。

[121] See Edith Hall, Greek Tragedy: Suffering under the Sun, Oxford: Oxford University Press, 2010, p.91.

[122]拉玛里将“原本”或“原版拷贝”(master copy)的概念用于对这个时期悲剧剧本的研究,她提出,诗人自己为了重演而改写的剧本也应被视为“原本”(see Anna A Lamari, Reperforming Greek Tragedy: Theater, Politics, and Cultural Mobility in the Fifth and Fourth Centuries BC, p.124)。这种观点在一定程度上是从后世文本研究的视角出发的,如果回到公元前五、四世纪演剧的语境,诗人、演员可以根据具体的演出情况调整剧本,这就说明“文本”原是演出的辅助,虽然诗人可能会期望“所写”等于“所演”,但是文本本身相较于演出现场而言本不是一个至关重要的问题。

[123]这种观念在希腊化时期的学者那里才可见其成形,例如前文提到的古注对演员改动《俄瑞斯忒斯》台词的指摘,更多例证见福克纳的梳理(see Thomas Falkner, “Scholars versus Actors: Text and Performance in the Greek Tragic Scholia”, pp.352-353),福克纳将其追溯到亚里士多德所言“演员的作用比诗人大”(see Thomas Falkner, “Scholars versus Actors: Text and Performance in the Greek Tragic Scholia”, p.351)。我们也应该看到,亚里士多德的一些论述虽然暗示演员对剧本的干预(see Politics: 1336b),或指责演员动作过多(see Poetics: 1461b),但并没有明确表示表演应该忠实于诗人的文本权威。

[124]See David Kovacs, “Text and Transmission”, in Justina Gregory, ed., A Companion to Greek Tragedy, Malden: Blackwell Publishing, 2005, p.392,n.1.

[125]See Eric Csapo and William J. Slater, The Context of AncientDrama, pp.4-5. 另有学者认为,莱库格斯的文本来源有可能是诗人最初申请演出资格(χορσν αιτειν)时向执政官提交的样稿(see David Kovacs, “Text and Transmission”, pp. 381-382),如果是这样的话,那么这些档案真的有“原本”(master copy)之意。然而,对此我们没有任何证据,因为并不确定诗人申请时提交的是全文还是片段诵读抑或其他形式(see Donald J.Mastronarde, “Text and Transmission”, in Laura McClure, ed., A Companion to Euripides, Chichester: John Wiley & Sons, 2017, p.12)。

[126]有学者将其与僭主庇西斯特拉图家族(Peisistratids)控制诗歌的举动相类比(see Casey Dué, “Poetry and the Dēmos: State Regulation of a Civic Possession”, in C.W.Blackwell, ed., Dēmos: Classical Athenian Democracy,https://www.stoa.org/demos/article_poetry_and_demos@page=4&greekEncoding=UnicodeC.html[2022-07-03])。我们也应该注意到雅典此时的民主政治氛围:这一法令不可能没有获得民众的支持,因为根据普鲁塔克的用语,莱库格斯只是做出了“提议”(εἰσήνεγκε)(Plutarch, Plutarch’s Moralia, vol.10, 841f)。

[127]Plato, Laches, in Plato, Laches, Protagoras, Meno, Euthydemus, trans. W.R.M.Lamb, London: William Heinemann, 1924, 183a-b.作为古希腊的戏剧中心,此时的雅典一度被西方古典学者比作“好莱坞”(see Malcolm Heath, “Should There Have Been a Polis in Aristotle’s Poetics?”, in The Classical Quarterly, 59.2 [2009], p.472)。

[128]See Plutarch, “Alexander”, in Plutarch, Plutarch’s Lives, vol.7, trans.Bernadotte Perrin, London: William Heinemann, 1919, 29.据艾斯特林的推测,上次违约的可能也是阿特诺多儒斯(see “Repertoire”: 216)。

[129]See Tzetzes, Historiae, recensuit Petrus Aloisius M.Leone, Napoli: Libreria Scientifica Editrice, 1968, 5.23.178-181.

[130]See Plutarch, Plutarch’s Moralia, vol.4, 334e.

[131]See Plutarch, “Alexander”, 8; Athenaeus, The Learned Banqueters, vol.6, trans. S. Douglas Olson, Cambridge: Harvard University Press, 2010, 537d.

[132]See A.B.Bosworth, “Alexander, Euripides and Dionysos: The Motivation for Apotheosis”, in R.W.Wallace and E.M.Harris, eds., Transitions to Empire: Essays in Greco Roman History, 360-146 B.C., in Honor of E. Badian, Norman and London: University of Oklahoma Press, 1996, pp.142-144.

[133]这一情节见于希腊化时期的诗人赫尔墨希安纳克斯(Hermesianax)与学者萨图罗斯笔下,延续到欧里庇得斯的抄本附注材料中(see Euripidea: T1.11, T1.21, T4.23, T64)。斯克利昂论证了这些传记信息的不可靠性,认为欧里庇得斯很有可能在雅典逝世(see Scott Scullion, “Euripides and Macedon, or the Silence of The Frogs”, in The Classical Quarterly, 53.2 [2003], pp.389-400)。柏拉图所言“欧里庇得斯与僭主的亲近”或暗指欧里庇得斯应马其顿国王阿尔坎劳斯(Archelaus)之邀创作悲剧一事(see Edmund Stewart, “Tragedy and Tyranny: Euripides, Archelaus of Macedon and Popular Patronage”, in Dialogues d’histoire ancienne, 21 [2021], p.96),虽然斯克利昂认为这并不代表欧里庇得斯亲自去了马其顿(see Scott Scullion,“Euripides and Macedon,or the Silence of The Frogs”,p.394)。亚里士多德确实提到过欧里庇得斯在马其顿与阿尔坎劳斯的交往,但并未保证其真实性(see Politics: 1311b)。汉尼克认为,后来相关传记信息的流传在相当程度上是马其顿继任王朝推动的结果(see Johanna Hanink, “Literary Politics and the Euripidean Vita”, in The Cambridge Classical Journal, 54 [2008], pp. 127-130)。

[134]See Aulus Gellius, The Attic Nights of Aulus Gellius, vol.3, trans.John C.Rolfe, London: William Heinemann, 1928, 15.20.

[135]See Martin Revermann, “Euripides, Tragedy and Macedon: Some Conditions of Reception”, pp.454-455.

[136]汉尼克认为该法令的执行力限于阿提卡境内(see Lycurgan : 73);斯科德尔则指出,其有效性可能仅限于官方节庆,阿提卡的乡村酒神节也未必会在意这一规定(see “Lycurgus”: 149)。

[137]这个比喻来自斯科德尔(see “Lycurgus”: 152)。只是斯科德尔似乎过于强调精英的传统而忽视了文化记忆的公众维度。

[138]对此,可对比汉尼克的另一说法,即,“莱库格斯戏剧策略的理想化怀旧显示出后世的公民对于以过去悲剧家的文化资本换来城邦未来前景的乐观态度”;“莱库格斯时代塑造戏剧过往与投资戏剧未来的努力似乎都标志着城邦决意依照[对过去悲剧的]追念行事”(see Lycurgan: 189)。在这样的解读视角下,雅典人似乎过于将对未来的指望寄托于对过去的幻想,以至于投资未来的努力也成了怀旧的一部分。这种解读或许是因为我们知道雅典人必将失败的历史走向,更或许是学术史上关于公元前四世纪悲剧的消极评价再次浮现,就此而言,不管雅典人怎么努力,他们都活在过去的阴影中。但是,对当时的雅典人而言,新生或许与怀旧同样重要,又或者,过往的文化资本只是新的文化成就的底本?

[139]See Peter Liddel, Decrees of Fourth-Century Athens (403/2-322/1BC), Volume.1: The Literary Evidence, Cambridge: Cambridge University Press, 2020, pp.773-775.

[140]传统上一般将雅典的石筑狄俄尼索斯剧场(所谓“莱库格斯剧场”)的建设归功于莱库格斯,晚近的研究表明,剧场建设可能是在莱库格斯之前尤波洛斯(Eubulus)任财政官时发起的,其规划甚至可以追溯到伯里克利时代(see Christina Papastamati-von Moock, “The Theatre of Dionysus Eleuthereus in Athens: New Data and Observations on Its ‘Lycurgan’ Phase”, in Eric Csapo et al., eds., Greek Theatre in the Fourth Century BC, pp.15-76)。

[141]Lycurgus, “Against Leocrates”, in Lycurgus et al. , Minor Attic Orators, trans.J.O.Burtt, London: William Heinmann, 1954, 100-101.

[142]Lycurgus, “Against Leocrates”, 102.

[143]参见拉姆博特的收集与梳理(see Stephen Lambert, Inscribed Athenian Laws and Decrees 352/1-322/1 BC: Epigraphical Essays, Leiden and Boston: Brill, 2012, pp.337-361)。典型案例是一位尼可斯特拉图斯(Nikostratos):“民众决定……赞美尼可斯特拉图斯……演员(文字有损,或为诗人或乐手),赠予他华冠,他和他的后代将[与雅典人?]享有平等赋税之权,依法拥有土地与房产之权……”(see “Searchable Greek Inscription”,https://epigraphy.packhum.org/text/2770[2022-07-03])

[144]See Eric Csapo and William J. Slater, The Context of Ancient Drama, p.243.

[145]Euripides, Fragments: Aegeus-Meleager, eds. and trans. Christopher Collard and Martin Cropp, Cambridge: Harvard University Press, 2008, fr. 138.

[146]See T.B.L.Webster, “Fourth Century Tragedy and the Poetics”, p.297.

[147]Edith Hall, Greek Tragedy: Suffering under the Sun, p.103.

[148]参见巴克对于该剧中的会场论辩与雅典民主程序的相似性的研究(see Elton Barker, “‘Possessing an Unbridled Tongue’: Frank Speech and Speaking Back in Euripides’ Orestes”, in D.M.Carter, ed., Why Athens?: A Reappraisal of Tragic Politics, Oxford: Oxford University Press, 2011, p.156)。

[149]See Sebastiana Nervegna, “Performing Classics: The Tragic Canon in the Fourth Century and Beyond”, p.181,p.183.

[150]Euripides, Fragments: Aegeus-Meleager, fr. 370. 40-43.

[151]布洛克认为,普拉克西提亚此语“明显谴责了献祭本身”(see Roger Brock, “Mythical Polypragmosyne in Athenian Drama and Rhetoric”, in Bulletin of the Institute of Classical Studies, 42. 71 [1998], pp.233-238)。

[152]Euripides, Fragments: Aegeus Meleager, fr. 370. 52-54.

[153]See H.D.F.Kitto, Greek Tragedy: A Literary Study, pp.287-288.

基托的这一概括是现代古典学者的代表性判断,显示了亚里士多德的学者传统的强大影响。

[154]莱库格斯早年师从柏拉图,后来师从伊索克拉底。

[155]对比汉尼克的看法:亚里士多德的这一政治取向“提供了对于莱库格斯戏剧策略之紧迫性的关键洞见”(Lycurgan: 194),“亚里士多德竟会考虑给出一个全然忽视培育了索福克勒斯与欧里庇得斯的城邦的悲剧论述,……定会使莱库格斯和与他有类似头脑的公民深感焦虑”(Lycurgan: 219)。

[156]See Martin Revermann, “Euripides, Tragedy and Macedon: Some Conditions of Reception”, pp.456-458.

[157]See Galen, In Hippocratis Epidemiarum, Libr.III, Comm.III, ed.E.Wenkebach, CMG V 10, 2.1, Leipsiae et Berolini: Aedibus B.G.Teubneri, 1936, p.79.这则逸闻形象地表达了希腊化王朝收集雅典悲剧文本的热忱,当然实际的过程应比一次购买行动复杂得多(see Evina Sistakou, Tragic Failures: Alexandrian Responses to Tragedy and the Tragic, Berlin and Boston: de Gruyter, 2016, p.26)。

[158]有趣的是,现代德国的唯理哲学延续了亚里士多德的传统,最喜欢讨论索福克勒斯,而素有“舞台哲人”之名的欧里庇得斯几乎被无视了。而在尼采那里,欧里庇得斯又成为理性主义哲学的代言人而受到攻击。这种矛盾性本身就内蕴于欧里庇得斯的剧作之中。欧里庇得斯的“哲人”之名被记载于罗马时期的作者笔下(see Athenaeus, The Learned Banqueters, vol.2, 158e),指向其剧中的巧辩与睿语,即为柏拉图所抨击的“修辞之术”意义上的“哲学”。但是欧里庇得斯的“哲学”或许并不等同于以上任何一种。或可对比塔克西多的相关讨论,她提出了如果悲剧作为一种沉思的哲学是基于欧里庇得斯的审美会怎样这个问题,并认为,“失落的理念、碎片化、悲伤与性别和权力的概念一起,将会渗透这一接近欧里庇得斯的路径,也会包括表演的形式要素在内”(see Olga Taxidou, Tragedy, Modernity and Mourning, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004, p. 107)。二十世纪后期以来,欧里庇得斯的悲剧再次盛行。近三十年的数据显示,欧里庇得斯的演出如古代一样轻易超过了另外两位悲剧家。这一估量由戈夫据“希腊罗马戏剧演出档案”(Archive of Performances of Greek and Roman Drama)的资料(截至2017年)分析得出(see Barbara Goff, “All Aboard the Bacchae Bus: Reception of Euripides in the Twentieth and Twenty-first Centuries”, in Laura McClure, ed., A Companion to Euripides, p.568)。或许对欧里庇得斯而言,当代与古代接受的境况仍然有共通之处。

[159]James I.Porter, “Feeling Classical: Classicism and Ancient Literary Criticism”, in James I. Porter, ed., Classical Pasts: The Classical Traditions of Greece and Rome, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006, p.306.

全文完

原载于《外国文学评论》2022年第3期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码订阅本刊