“同在圣贤炉冶中” ——从越南北使两篇“辨夷”文再探清代东亚世界的华夷观

编者按

十七世纪中叶明清鼎革之际的“蛮夷猾夏”以及东亚周边族群中华意识的觉醒,使中国“诸夏/四裔”的传统天下秩序逐步受到同文之国的质疑和挑战。越南北使李文馥的《夷辩》与阮思僩的《辨夷说》都试图证明东亚内部的文化认同区域、政治控制疆域、制度涵盖范围皆为随时势而变的因素,只有天理(礼义)这一普遍的文明价值体系才是维系“中华”身份的根本要素,即族群的、地缘的、文化的华夷观并非一成不变、互相对立,而是依时代、空间以及立场各有侧重。本文将通过对这两篇“辨夷”文的解读揭示“周边”对中华文明的认同悖论。

点击图片购刊

作者简介

彭卫民,男,1987年生,西南政法大学法学博士,云南大学民族学博士后,长江师范学院政治与历史学院副教授,主要研究领域为民族史与东亚文化交流史。

传统中国的华夷秩序在明代日臻完善,已具备清晰的内涵与边界。这一普遍性的世界观不仅在中国,也在东亚范围内奠定了近代以前的社会基础,形成了以明朝为中心的东亚国际格局。[1] 到了明代中晚期,虽然“周边”[2] 仍在强调“国家事皇朝,礼均内服”,但宗藩体系内部已然分离出一种“想象”的中华图景。当“周边”以这种应然的、标准的中华意识“自进于礼义之域”时,遭遇了巨大的文化心理落差。[3] 十七世纪的气候变化、饥荒、瘟疫、革命、侵略以及早期经济全球化等诸因素叠加,从北美大陆到江户日本、从中国东北到非洲南部的人类世界经历了一场空前广泛而深重的浩劫。[4] 这种“总危机”(The General Crisis)的冲击以及明末无法应对危机的僵化体制,使得明清鼎革这一“不可能发生的事发生了”[5]。

当以“夷狄”身份入主中原的满族在武力上征服“中国”并改变华夏文明内在基因的时候,东亚周边族群的中华意识也因复杂扭曲的政治文化认同而觉醒:十七世纪之后,东亚华夷观的自我诠释兴起[6],周边国家纷纷提出新的中华主张,在文化与政治认同上与清代中国渐行渐远,出现了所谓的“日本型华夷观念”[7]。究其原因,有“蛮夷猾夏”的族群/文化身份落差、“从次天下国家变成列国体制中的一员”[8] 的政治身份落差等外因,也有周边国家对中华文明的祖源记忆与族群的血缘“攀附”这一内因[9]。血缘、地域、族群、文化、政治等诸多要素交织在一起,使得朝鲜、日本、越南就“寰宇之中谁是中华”[10] 的命题展开了长久的思辨与想象:不惟此时的“华/夷”“内/外”“我者/他者”关系不能以族群、地域、文化作为唯一衡量标准,更关键的是究竟谁居“中国”、谁属“夷狄”已成为一个含混交错的观念史命题。李氏朝鲜、日本德川幕府以及越南黎阮朝在政治与文化认同上纷纷觉醒,除争相证明“我者”接近甚至等同于“中华”之外,更热衷于逃离或批判清朝统治者这一“他者”所建构的国际体系。

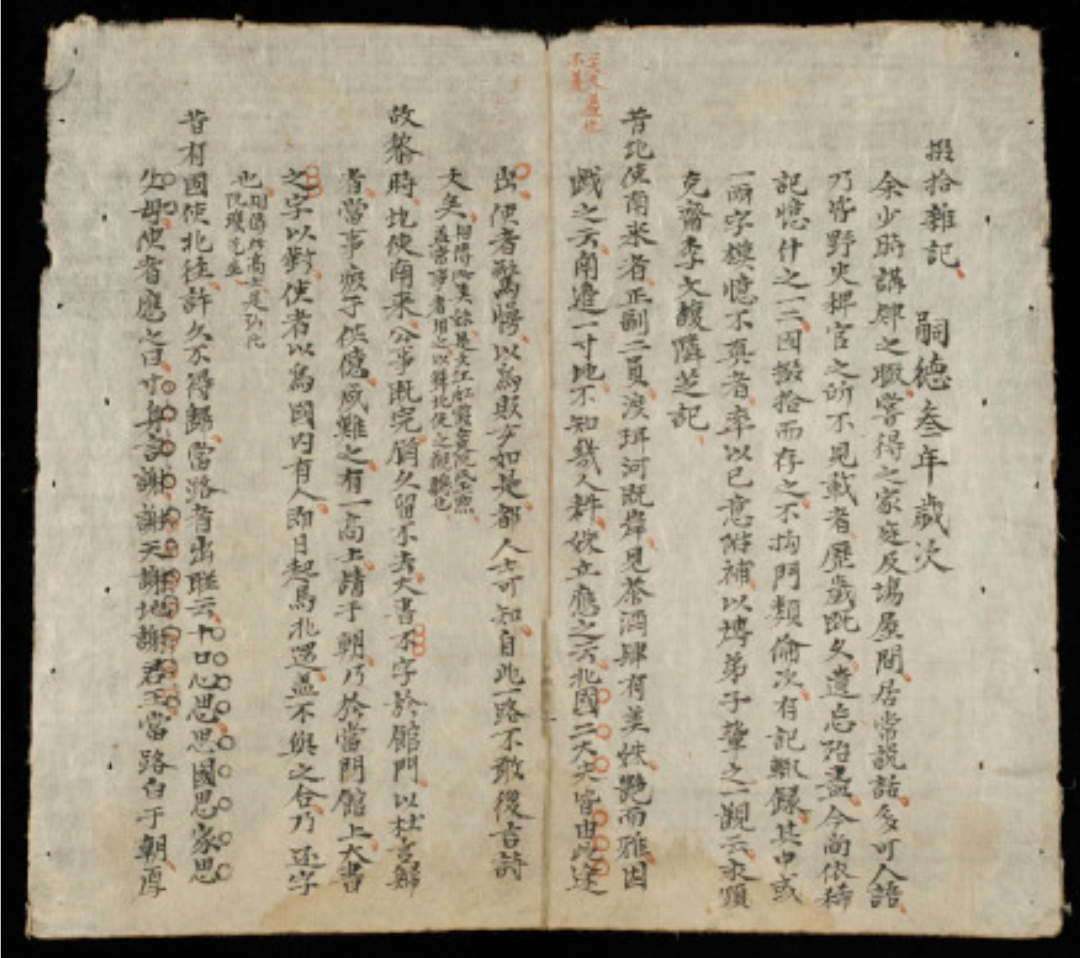

李文馥作品《掇拾杂记》手稿

在上述背景中,东亚知识人写下了相当多讨论华夷之辨的文章,其中越南北使李文馥(1785—1849)的《夷辩》与阮思僩(1822—1890)的《辨夷说》就淋漓尽致地展示了作为“他者”的东亚周边国家对“中华”身份的反思。这些来自周边的或“攀附”或“逃遁”之举,既是对“夷狄奉中国,礼之常经,以小事大,古今一理”[11] 这一传统天下体系的反动,同时也构成了“同在圣贤炉冶中”[12] 这一整体中华观的重要思想资源。

道光十一年(1831)七月,越南使臣李文馥乘“瑞龙号”大船护送失风海上的清国官眷陈棨等返回福建,开启了他的首次中国之行,之后他将此次见闻著成《闽行杂咏》。[13] 除《闽行杂咏》外,李文馥还撰写了《粤行吟草》《粤行续吟》《三之粤集草》《仙城侣话》《镜海续吟草》《周原杂咏草》《使臣遗录》《使臣志略草》《使臣括要编》等著作记述其数次使清见闻。[14] 作为一个出色的使臣与儒家知识人,李文馥“前后阅三十多年,多在洋程效劳,风涛惊恐,云烟变幻,所历非一”[15],如仅在道光十年(1830)至道光二十二年(1842)的12年间,李文馥便先后11次以使臣身份出访中国与东南亚、南亚诸国。[16]

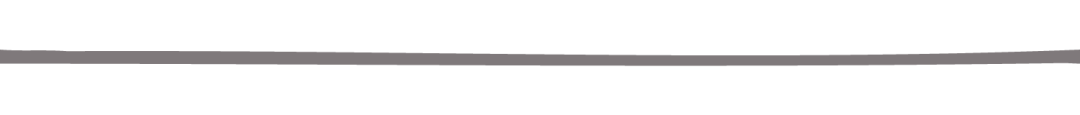

李文馥《周原杂咏草》手稿

李文馥祖籍福建漳州府龙溪县西乡社,先祖克廉曾任明兵部侍郎、广西太守、云南总督,由于“匈奴入帝……义不臣清,遂相与航海而南”[17],避居怀德府永顺县(今河内巴亭郡),至李文馥时逾六世,故其抵闽亦有归宗访祖之意。李文馥先于同安展谒紫阳书院,对大儒朱熹以诗书礼乐崇化导民之故事展开追思,并作诗云:“未见儒尊惟后圣,已闻金虏问先生。海疆礼乐豚鱼化,皇宋衣冠日月明。”(《闽》:235)诗中提及朱熹的抗金主张[18] 与“化及豚鱼”[19] 的典故,影射了李文馥对华夷之辨的基本态度。[20]

八月二十日,李文馥抵福州使臣公馆,发现闽县县令黄宅中(1796—1863)令人在公馆门额处题“粤南夷使公馆”。因“夷”字大伤越南国体与民族感情,李文馥当即表示“我非夷,不入此夷馆”(《闽》:258),并作律诗《抵公馆见门题“夷”字作》以示愤慨:“自古冠裳别介鳞,兼以天地判偏纯。尼山大笔严人楚,东海高风耻帝秦。斗次辉华文献国,星槎忝窃诵诗人。不怜一字无情笔,衔命南来愧此身。”(《闽》:257)诗中所谓“冠裳”与“介鳞”典出《后汉书》“故孝元弃珠崖之郡,光武绝西域之国,不以介鳞易我衣裳”。[21] “严人楚”“耻帝秦”典出《孔子家语》“人遗弓,人得之而已,何必楚也”[22] 与《战国策》“鲁仲连义不帝秦”[23],均隐喻儒家华夷之辨。“斗次”与“星槎”相对,“斗次”即北斗星,指代理想中的文献国——中华;“星槎”原指往来天河的木筏,此处指越南,但据前后诗意,作者也有将越南指称文献国之意。“无情笔”即针对黄宅中“夷”字而言,表达越南乃文献名邦而非夷狄之国,使臣饱承中华文教,断无法接受“夷狄”诬名。经过斡旋,黄宅中向越南方面道歉并将匾额改为“粤南国使官公馆”(详见《闽》:258)。

穿龙袍的越南皇帝自称“天子”

事实上,在出访福建的前一年(1830),李文馥还造访过小西洋和新加坡,并在其《西行见闻记略》与《西行诗记》中描述了西方海军的坚船利炮与西方“爷苏”(耶稣)的狡谲欺骗;在结束福建之行后,他又出使了西班牙殖民地吕宋与澳门葡属租界。对于一个纲常礼教深入骨髓但又受西方“奇技淫巧”冲击的知识人而言,李文馥笔下的“越南文献国,声教并中州”[24]、“华夷到底乾坤限,诡异纷纷曷足论”[25] 都鲜明地表达了华夷之辨的两个基本立场:越南流淌着中华文明的血液,与中国是“平起平坐”的血缘共同体,而窃据中国的清朝却已“薙发易服”“沉陷夷陋”[26],至于挑战中华纲常名教的洋夷,始终只能算是“蛮夷猾夏”的“他者”。这种来自周边的“华夷观”的形成正是基于如下事实:明清鼎革,代表华夏的大明王朝被北方夷狄征服,“孔子像薙发左袵,俱为斯文之厄会”[27],中国本土已经胡化,华夏文明随之毁灭;在中国沦为“腥秽之仇域”[28] 之际,朝鲜、日本、越南却从族群维度强调自身华夏的正统性,从而形成了“文化主义”的两重性格,即一方面斥责清朝窃据中原败坏文教,另一方面又各自标榜承续中华文明正统,理直气壮地摆脱中国甚至站到清朝的对立面。

为进一步明辨其华夷观中的血缘、族群与地缘要素,李文馥又在诗后洋洋洒洒地附上《夷辩》一文。在文章中他首先指出古之荆楚等民族不知君臣大义,专于暴横,为一区域之夷狄,所谓“戎狄是膺,荆舒是惩”[29],是以四夷来对照中国,也即《大义觉迷录》所言:“故声其罪而惩艾之,非以其为戎狄而外之也”[30];西洋诸国信奉耶稣异教,背弃纲常人伦,为一国之夷狄,此即针对“夷之为夷”(《闽》:259)而论。其次,越南自古即“攀附”中华,“我粤非他,古中国圣人炎帝神农氏之后也”[31](《闽》:259),其族群血液里天然流淌着华夏基因,且这种攀附自古以来就得到了“母体”的确认——“帝颛顼高阳者,黄帝之孙而昌意之子也。……北至于幽陵,南至于交阯,西至于流沙,东至于蟠木。动静之物,大小之神,日月所照,莫不砥属。”[32] 血缘共同体乃是一种最高的共同体,“是对人类本质自身的拥有”[33],攀附了华夏血缘,也就攀附了华夏文明。因此,在颛蒙未开之前称夷狄无可厚非,但自越裳氏之后,越南“北接中州广东、广西、云南三省,西控诸蛮,接于南掌、缅甸诸国,东临大海,包诸岛屿,南亦抵于海,饶而西南邻于暹罗,其余属国附蛮不一而足,真裒然为天地间一大国矣”(《闽》:260),其“家孔孟而户朱程,源《左》《国》而溯班马”(《闽》:260)的过程即是在“攀附”中逐步摆脱因族群与地缘身份而被先设的“他者”标签,进而通过宣称承续中华正统而逐步确立其“文化主义”身份的过程。

越南阮朝时官员衣着

李文馥又指出,因种族、地缘、服饰、语言而先设的标签不能作为区分华夷的根本要素。就地缘言之,舜之有虞氏本为东夷,文王生岐周本为西夷,若以此标准分之,则满洲本出东北肃慎,为名副其实的“夷狄”,“夷夏之辨虽由地理而起,纲常、道统却可以四海同之,地理最终遵循天理。地理、种族是相对的,而天不变道亦不变”[34]。故而以地域论之,“见人心天理之同者,固不问于遐迩也”[35],如果简单地把地理远近等同于华夷亲疏,就易因其地缘变动而产生身份迷失。[36] 就服饰言之,福建同安乃“朱子始任之区,紫阳过化,而后理学、文章、经济、科第、人文辈出,彬彬与上国齿”[37];然而,彼时泉漳之人往往着夷狄之服,不可以此而认定福建一省泽被朱学遗教而反成蛮貊之域,若如此,则乾隆在国子监所立“于一切衣冠典礼,皆欲效汉人之制,则予为得罪祖宗之人,匪教伊虐,甚虑不宜也”[38] 的定制不知当如何解读。就语言而言,清国十八省方言与官语相异,如此一来在“民族语言”这种标准化之外,操土语的京外人岂不似乎都只能算作野蛮人。[39]

李文馥最后强调,“明甚通乎华夷之后,但当于文章礼义中求之”(《闽》:262)。所谓“文章礼义”乃是一种自足的“存在秩序”与“内在动力结构”,它足以支撑“华之为华”亦即文明具备连续不断运行能力的历史性根基。[40] 这一点,韩愈在《原道》中讲得很清楚:

夫所谓先王之教者,何也?博爱之谓仁,行而宜之之谓义。由是而之焉之谓道。足乎己无待于外之谓德。其文,《诗》《书》《易》《春秋》;其法,礼、乐、刑、政;其民,士、农、工、贾;其位,君臣、父子、师友、宾主、昆弟、夫妇;其服,麻、丝;其居,宫、室;其食,粟米、果蔬、鱼肉。其为道易明,而其为教易行也。[41]

华夷身份的确认不在于地缘要素(“就生之地言之耳”[《闽》:261])与族群要素(“因其夷服夷言而夷之耳”[《闽》:261]),而应在于对“文章礼义”这一先王之教的接受度,这个接受度先设了华夷身份流动、开放与包容的特性,是帝制时代“文化主义”的一种普遍表达方式。所谓“文化主义”即“中国人的价值观念是优越的,但并不排他。通过教育和模仿,夷狄可以成为群体中的一部分,拥有共同的价值观念,并与其他缺少这些观念的夷狄区分开来”[42]。因此,文化的观念类似于族群的观念:两者都要定期对其政治化的群体进行规范和界定,差别只在于规范与界定的标准有所不同。这种“变动性”与“开放性”意味着生于华夏并不能永葆其华夏身份,而生于夷狄也并非终为夷狄。

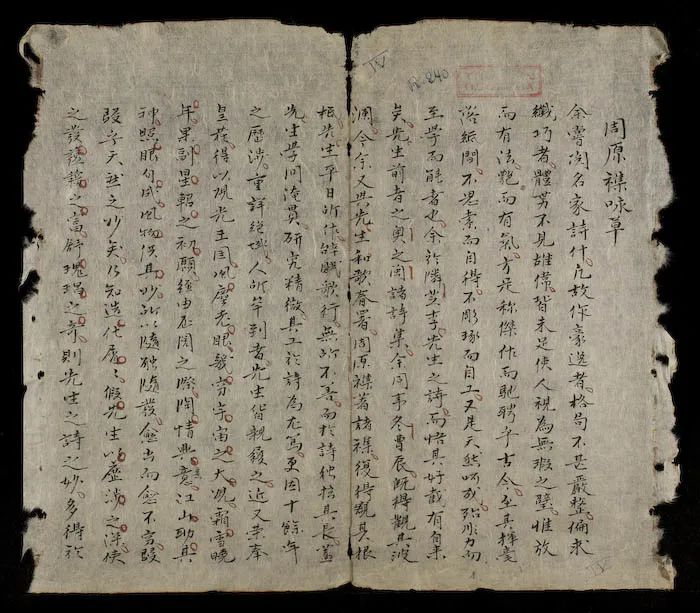

孙尔淮主持重撰《福建通志》书影

此文一出,时任闽浙总督孙尔准(1770—1832)即批示:“贵使来此,本省自以侯臣之礼待之,不敢以外夷视也。”(《闽》:262)李文馥的文采与立论更获得了中越两国知识界的赞许,两广、闽浙士大夫争相抄阅品评,如福州拔贡生徐家政曰:“议论明正,平素根深。”杭州举人叶培芳曰:“不激不随,非富乎学者不能。”西江知事陈以竹曰:“余欲以一辞赞之,更弗就。”越南知识人潘辉注曰:“一笔纵横,□咻静听。”越南知识人郑思台曰:“称其可令行价增色也宜哉。”前述令人在公馆门额题“夷”的知县黄宅中也曰:“议论正大,佩服之至。”(详见《闽》:262-264)自此而后,李、黄二人“遂成契洽”(《闽》:266),多有诗文往来。李作诗“品望今科甲,文章古大家”(《闽》:267),称赞黄学问宏富,黄则回诗“衣冠存古制,文字本中华”(《闽》:267),赞赏两国为同文之国。道光十一年九月李返国前夕,黄前去相送,临别之际二人神情流动,忽闻钟声响起,黄“愈言愈不能尽,徒令人呜咽耳!遂投笔立楫而去。余步送出门,徘徊如有所失”(《闽》:278)。

“夷使公馆”事件的冲突与交锋,表明朝贡体系是建立在宗主国提供国际安全保障、军事力量以及具有压倒性优势的经济力量基础之上的。在这个话语体系中,“边缘”(夷)对“中心”(华)的“攀附”就必须遵从宗主国关于文明的高下、武力的强弱、地缘的远近、血缘的浓淡、经济实力的大小等先设规则。[43] 然而“于文章礼义中求华夷”的论断对这一先后顺序也提出了质疑,华夷秩序归根结底是进入朝贡规则内的诸国展开国际间活动端赖的礼乐秩序,这个高度开放、变化的秩序影响了朝贡体系中的身份与话语规则的建构。除此之外,一个更为巨大的危机隐藏在《夷辩》之中:此时的中国身处“镜窗举白称寒舍,铅笔签红写晚生”[44] 这一中西文化交融的观念之中,如何在宗藩体系内部保留对夷夏之辨的争论而结成政治/文化意义上的防御体,并把“外夷”共同指向入侵的欧美列强,才是近代东亚华夷秩序面临的巨大挑战。

同治七年(1868),越南鸿胪寺少卿阮思僩以甲副使身份如清。次年十月他返程抵达广西境内,“见书肆新刻《粤西地舆图说》一书,凡粤之西南境接本国诸州县者,辄标曰‘某国某夷州夷县界’”,阮思僩阅未终幅,则喟然叹曰:“噫!是何言欤?是何言欤?为此说者!”[45]《粵西地舆图说》准确书名应为《广西全省地舆图说》,由同治三年(1864)总理各国事务衙门命边疆各省集中绘制。因当时“土寇未靖,各郡县弗克如期应令,逾年而图未集”[46],后经张凯嵩、苏凤文等两任广西巡抚主持,历时四年,于同治六年(1867)冬绘制刊行,故称“新刻”。引起越南使臣反感与愤怒的是这本小册开篇所载的《广西全省图》将与之接壤的越南州县依次标注为“保乐夷州界”“上琅夷州界”“七源夷州界”“文渊夷州界”“下禄夷州界”“万宁夷州界”,其《图解》亦将越南称为“交夷”“安南夷”。此外,南宁、太平与镇安府等图一律将安南边界标注为“夷界”“夷州”字样。

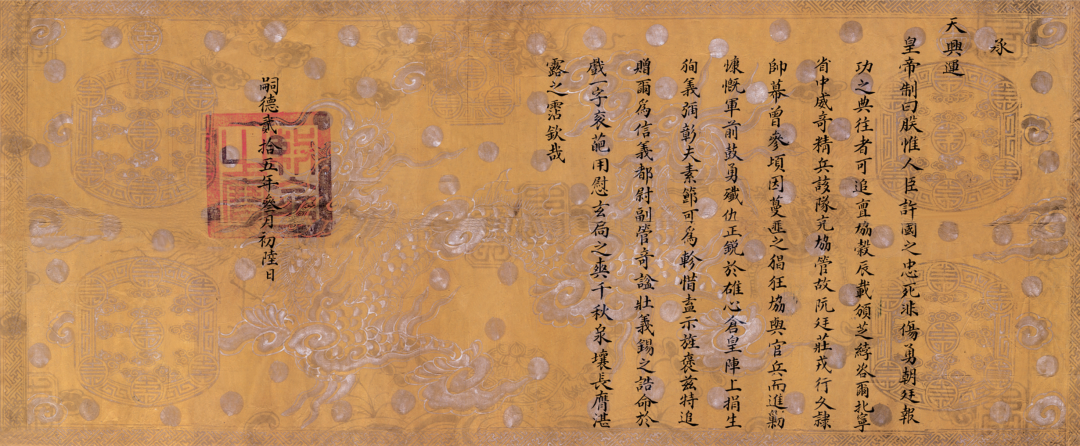

越南阮毅宗嗣德帝册封阮思僩圣旨

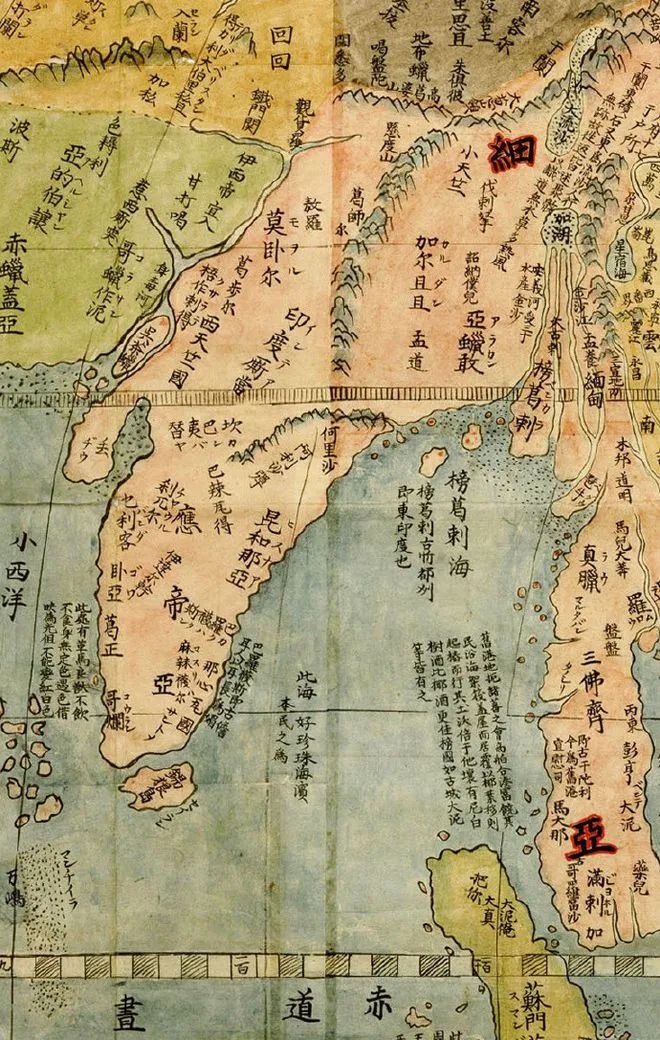

与三十多年前李文馥见到“粤南夷使公馆”的反应相同,阮思僩同样也写了一篇《辨夷说》表达对越南被“污名化”的不满。首先,就“天盖地球,丽而处者亿万国”(《燕》:230)的世界格局而言,地缘意义上的中心/边缘与意识形态的孰中孰外或文化上的高低雅俗(“礼义之存亡,文行之同异”[《燕》:230-231])乃两码事:唐代的《海内华夷图》、宋代的《古今华夷区域总要图》《历代华夷山水名图》、元代的《大元混一图》乃至明代的《四夷总图》无一例外都把“中国”置于中心而把四夷置于角落。比如《四夷总图》中的“中华”疆域乃一抽象长方形,占据地图绝大部分位置,“四裔”疆域只标记了狭小而模糊的方位。东北为女直,以东为日本;东南为琉球,以南为安南、占城,以西为哈烈、浡泥、西番、亦不剌,以北为兀良哈、太宁都司、鞑靼、关西七卫等。[47] 但十七世纪初西方传教士所建构的世界地理格局明确打破了这种“九州五服”的想象:《坤舆万国全图》中居世界之中的并非中国而是利未亚州以东的西红海[48],该州最有名的国家是居红海以西的厄日多(即今埃及)。但是,尽管该国“前好为淫祀,继有圣徒到彼化诲,遂出圣贤甚多”[49],晚清开眼看世界的知识人多认为,随着公元七世纪阿拉伯帝国焚毁托勒密一世时期兴建的亚历山大图书馆,埃及文明也旋即中断:“初,厄日多为西土建国之祖,文物之盛,诸国无与比。都城有大库,藏书七十万册,称西土艺林,迨为回部所破,取其书为薪爨饭,遂等秦皇之一炬云。……迨回部既强,遂为所吞噬,而名土变膻俗矣。”[50] 故而无论是想象的还是科学的“中/外”图景都不能与文化上的“诸夏/夷狄”画等号。

可问题在于,历史上的中国总是被“王土王臣”的固有观念建构成一个地理意义与文化意义相混杂的想象的共同体:“内/外”“中心/边缘”“我者/他者”关系往往不依空间划分而是叠加的想象。天下就如同一个舞台,“华夏”无疑居于被聚光灯环绕的正中央,“四夷”则处在那些无法被照亮的背景地带,越往四周越模糊。然而,利玛窦与南怀仁等传教士绘制出的清晰的世界地图给传统中国的天下体系带来了巨大的冲击[51]:中国并不是世界的中心,族群、地缘与文化的华夷身份之间的关联并非一成不变、截然不分,即族群、地缘、文化的关系是变动、叠加、相对、开放而非静止、单一、绝对、封闭的,“这三种华夷观很难截然分开,只是根据时代状况和各自立场而各有侧重而已”[52]。

利玛窦与李之藻合作绘制《坤舆万国全图》局部

阮思僩进而援引《春秋》隐公七年“卫伐凡伯”与襄公二十九年“季札观乐”的典故进行论说。隐公七年(前716年),周天子派大夫凡伯来鲁聘问,归途中凡伯在卫之楚丘被俘,由于楚丘为戎人部落所据,此时卫虽为诸姬,但《春秋》仍称“戎伐凡伯”,以夷狄视之。故唐人杨士勋说:“今不曰卫伐凡伯,乃变卫为戎者,伐中国之罪轻,故称国以狄晋,执天子之使罪重,故变卫以戎之。……皆尊尊之正义,《春秋》之微旨。”[53] 襄公二十九年(前544年),吴公子季札使鲁,鲁为其奏演天子乐舞,季札逐一品评如“周之东”“周之旧”“陶唐氏之遗民”“文王之德”等,在鲁人面前表达其对周礼的精到理解,意在证明吴虽为“潜国”,然亦从周之礼乐,与中原文明“盛德之所同”。[54]阮思僩对这两则典故的引用意在提醒中国士大夫不要忘记圣人“诸侯用夷礼则夷之,进于中国则中国之”[55] 的大义,即政治疆域、制度范围与文化认同是变动、开放与包容的:“安在与我同域者必为夏,与我异宜者必为夷哉?”(《燕》:232)“外国/蛮夷”有时候会变成“中国/华夏”,而有时候“中国/华夏”也会沦为“外国/蛮夷”。

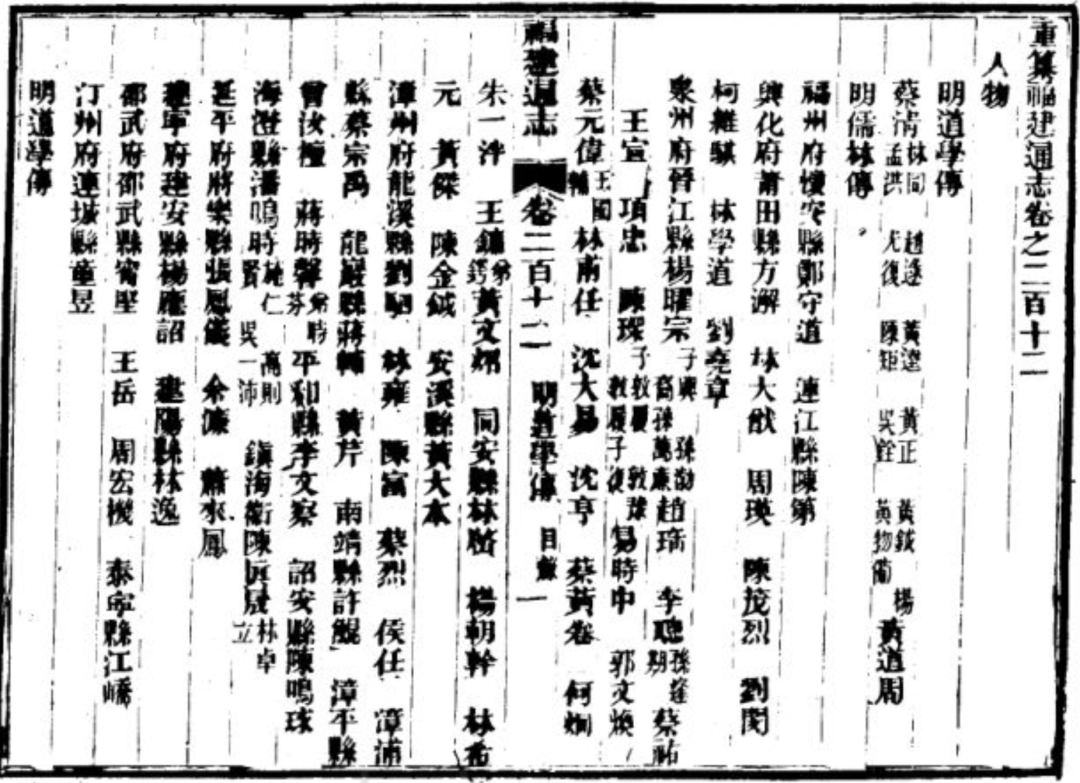

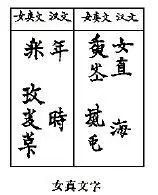

阮思僩又以明清两代会同馆的不同称谓为例继续论证华夷观的开放与包容性。永乐五年(1407)时设“四夷馆”,内分鞑靼、女直、西番、西天、回回、百夷、高昌、缅甸八馆,专事语言翻译工作[56];顺治元年(1644),“四夷馆”改为“四译馆”,分设会同、四译(仍分八馆)二馆,分属礼部与翰林院;乾隆十三年(1748)又将“四译馆”更名为“会同四译馆”,改八馆为二。[57] “四夷”到“四译”名称的更改即说明“有以仰见大圣人柔远之诚、待人之恕,直与天地同其大,彼明人之自尊卑人,适足示天下以不广”(《燕》:233)。照此逻辑,历史上西南的夜郎、昆明、鬼方与东北的肃慎、沃沮诸国早已褪去了“蛮夷”外衣而成为天朝云贵、吉林、黑龙江行省,因而在使用“夷”这一概念时就要特别注意身份的变动性与不可溯性,否则“东三省为天朝圣神开基之地,‘夷’之一字,不惟本朝臣子所不敢形诸笔墨,亦断不敢心言而意话者”[58](《燕》:231)。

明代四夷馆翻译女真文字

最后,阮思僩提出了一个与《夷辩》大致相近的结论:政治控制疆域、制度涵盖范围与文化认同区域是随时势而变的,只有礼义这一普遍的文明价值体系才是维系“中华”的根本要素,“是故临人以德,而天下归之,古之道也”[59](《燕》:233)。这种“修文德以来之”的文化漩涡意味着天朝的“中华”身份并不具有寡占性。在先秦时代,王者之德体现为同等地对待周边的少数民族。天下思想的统治理论中所强调的德治,归根结底是李文馥所谓的“礼义”,即华夏主导的“天”之“德”不仅适应于构成天下主体的华夏,也同样适应于中国周边的少数民族。更进一步说,反过来看,“一部分蛮、夷、戎、狄之所以抗拒‘中国’,其原因并不在于‘夷狄’的桀骜不驯,而在于‘中国’统治者没有能够按照‘德’的原则对待他们”[60]。越南自古即“攀附”中华,至于其在天朝面前表现出的谦恭俨然“无谓秦无人,则此敌国应客之辞”[61](《燕》:234),且汉武帝时越南与两广并隶中华版图,称“交州”,因此“天朝盖常许为同文国之一”(《燕》:232)乃是不争的史实。而至于《粤西地舆图说》“夷界”“夷州”所表达的“矜心谩辞加于人,而强人之必服”(《燕》:233),实与后唐庄宗李存勖“十指上得天下而荆南不朝”[62](《燕》:233)的矜伐自大无异。

自张骞出使西域,汉代已对罗马帝国、两河流域以及阿拉伯世界有了初步的方位认知;唐代时开通了与波斯湾、阿拉伯海和印度东南海岸诸国的海上航线;随着蒙元的陆海扩张,航海家汪大渊已经到过非、亚、澳洲等二百二十多个国家与地区。但奇怪的是,中国人的“世界”与“天下”观念却从来不是重叠的:天下只是一种想象的存在。所谓“惟有圣人在乎位,则相率而效朝贡互市,虽天际穷发不毛之地,无不可通之理焉”[63],即中华先于世界而存在,世界若独立于中华之外是没有意义的,中国的世界秩序只在“五服”之内,“五服”之外则与天下无关,这一点可以从宋代以来的舆图世界得到验证。[64] 正是这种“妙理稀夷,超六合之外,所以存而不论”[65] 的中华观,造就了一种“内/外”“华/夷”“尊/卑”的差序格局:在理想层面,天下等同于整个世界,天下是一种普遍性的存在;但在现实层面,天下又无法等同于世界,总是存在着天朝国威无从触及的地方和未被中原文明所教化的蛮夷。[66] 尽管地理大发现之后西方传教士所绘制的精确世界地图进一步加深了明清两代对世界的认知,但这种认知只不过是扩大了天下体系的世界想象图景而已,所以直到二十世纪初,清政府仍在追记所谓的“弼成五服”:中国如同一个回字形棋盘,由中心向四边不断延伸,内以帝都为核心,外则分别是“甸、侯、绥、要、荒”五服。[67] 从这个意义上来说,也就不难理解作为同文之国的越南为什么会被其宗主国视为夷狄了。[68]

莫高窟第322窟中绘制张骞出使西域图

事实上,随着东西文明的不断碰撞以及东亚各族群意识的觉醒,这种主观以“我者”为世界中心的中华观开始受到挑战,越南北使的两篇“辨夷”文就是最直观的反抗。这两篇文章绝非个例,比如乾隆二十五年(1760),越南甲副使黎贵惇入关时,广西左江、南宁与梧州及所属府州对越南也全用“彝官”“彝目”“彝赞”等蔑称,黎贵惇对此发表抗议:“敝邑诚要荒也,诚僻陋也,忝备藩封,夙称文献,《春秋》之义,四彝而用中国礼则进之。今敝邑百余年来,朝贡会同,一遵仪典,如此而犹彝之,有识者于心安乎?”[69] 周边对中华的认知是建立在上文所言“攀附”意义上的身份共享,即“周边”也是“中心”的一部分或者说就是“中心”。李文馥和阮思僩所表达的“我非夷,华也”的中华认同观即是这种周边国家等同一致的主张,所谓“天地间同文国者五,中州、我粤、朝鲜、日本,琉球亦其次也”(《闽》:264)。言下之意,上述五个国家均可以在清朝政权所据的中土之外“各华其华”,所谓“日月到处中,山河随理凑。……夷夏阴阳分,此言大浅陋。天理在人心,风气但先后。……必有开其先,不独中国右”[70]。这种意识形态上的去中心化是超越地域、族群与政治的,是所谓“天理/礼义”赋予的一种普遍价值。

首先是被中国视为“有家人父子之亲者”[71] 的朝鲜。受朱子学名分尊卑观的影响,晚明以后朝鲜的“中华”意识逐步觉醒,认为程朱之后,许衡、真德秀等人无多成就,中华道统几于灭绝。相较于濂溪、二程、张、朱“五先生”,朝鲜朱子学也有所谓的“后五子”,即静庵赵光祖、退溪李滉、栗谷李珥、沙溪金长生、尤翁宋时烈,“猗我朝道学之传,无愧中华。儒贤之兴,远配圣宋”[72]。朝鲜性理学独尊朱学,视陆王为异端,“不染陆学,而专用功于朱学。能知能践,则固胜于中朝矣”[73]。他们之所以有这样的底气,无非认为本国遵奉中国礼义本旨最纯。甚至,尹愭(1741—1826)曾作论文《东方疆域》,强调朝鲜是“中华”而非“小中华”:

昔日东方之称以小中华者,以其有大中华也。而今其大者,非复旧时疆域矣。地维沦陷,山川变易,曾无一片读《春秋》之地,而吾东方三百六十州之疆域,盖无非中华之衣冠谣俗,则优优乎大哉,奚可以小云乎哉?……盖我东之疆域,自中国言之,则只是燕齐外东南一小国也;自国中言之,则只是畎、于、黄、白等九夷之居也,而所以为礼义文明之邦,真无愧于中华之称者。[74]

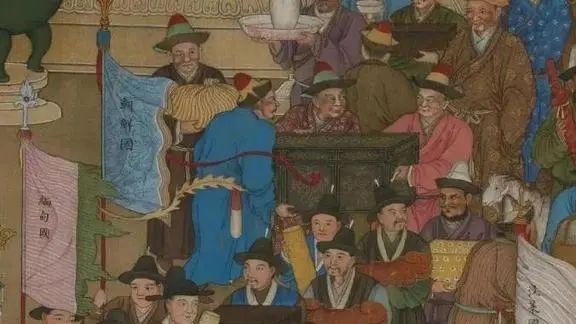

清朝《万国来朝图》中的朝鲜使团

如果说“小中华观”强调的是朝鲜对华夏文明的“仿效”或华夏文明在属国的一种“翻版”,那么“中华观”则更多强调“礼义之邦”就等同于“中华之国”,即所谓:“外国文献,朝鲜为首。文物典章,不异中华。此岂非一片海东,为中华之一流也欤?”[75] 这一认知不仅昭示了朝鲜自称华夏正统的继承者,同时也向东亚宣示了其“一体多元”的传统中华观。

如果把朝鲜视为中华“长子”,那么越南无疑是“次子”,这一身份是丝毫不容置疑的。[76] 但十五世纪以来,越南对宗主国的认同还夹杂着“各帝一方”的偏执:“大越居五岭之南,乃天限南北也。其始祖出于神农氏之后,乃天启真主也,所以能与北朝各帝一方焉。”[77] 建文二年(1400),胡季犛父子废陈少帝自立,向明朝谎称陈室灭绝,请求册封。陈朝遗臣揭穿谎言,请求明朝出兵剿灭胡氏。永乐四年(1406),明成祖派兵消灭胡朝势力,制御安南20年(越南史书只承认4年)。后来黎利“奋起义兵,削平明贼,十年而天下大定”[78],建立后黎。阮廌(1380—1442)为之作《平吴大诰》:“惟我大越之国,实为文献之邦。山川之封域既殊,南北之风俗亦异。自赵、丁、李、陈之肇造我国,与汉、唐、宋、元而各帝一方。虽强弱时有不同,而豪杰世未尝乏。”[79]

后黎开国君主黎利画像

这种天限南北的思维不仅否定了“被动影响”,即宗主国这一文化输送者对越南这一文化接受者的不对等地位,更有“主动挑战”之意,即追根溯源地强调其“粤肇南邦之继嗣,实与北朝而抗衡”[80] 的正统性与一贯性。其“自赵武以至丁李陈黎,从来称帝,南国山河南帝居,截然具在简册”[81] 的“各华其华”论,常将中国冠以“北朝”“北国”,称中国皇帝为“汉帝”“宋帝”,尤其是否定明朝正朔而书“北寇”“夷狄”“明贼”,而将“居天下之中”的观念据为己有,同时视周边的盆蛮、占城、哀牢、老挝等为夷狄,接受他们的朝贡。[82]

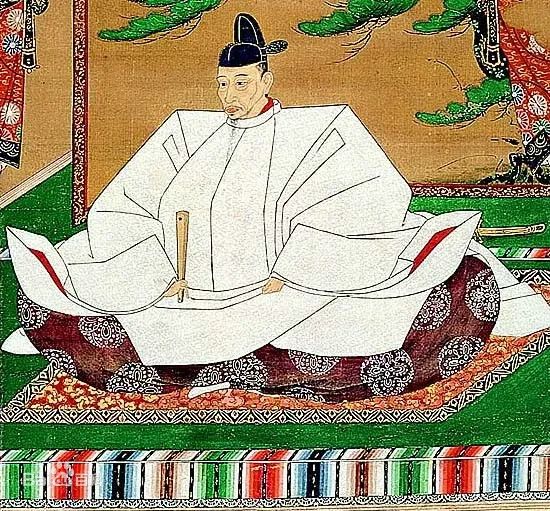

日本不是中国属国,相较于“文化中华观”而言,其“各是天下之一分,互无尊卑贵贱之嫌”[83]的内外思想则更为激进。[84]江户时代流传的小册子《和汉年代歌》处处将十五世纪以来日本与中国的历史加以“内/外”之分:

四海一归丰太阁,远伐朝鲜大出师。

猛威三十有余岁,浪华城郭独空遗。

君不见,霸业竟成天授德,关原一战大[太]平基。

元和元年偃革后,四方风定不鸣枝。

二百年来民故所,康衢击壤乐熙熙。

邻国望风聘东武,远夷向化凑长崎。

何意明亡还左衽,鞑国风流鼠辫姿。

看我东方君子国,人皇百廿鼎无移。

二千四百四十岁,日月高悬无尽期。[85]

丰臣秀吉画像

丰太阁(即丰臣秀吉)首次以“天下人”称号完成日本再统一,并出兵征伐朝鲜,意图征服亚洲;作为“决定天下的战争”,“关原合战”结束了日本自“应仁之乱”以来两个世纪的内战局面;“元和偃武”则奠定了德川家族治下江户时代“康衢击壤”的局面。当此之后,日本已认为其“中华”身份乃是“天授德”,而这一切又是以将大明衣冠沦为左衽作为参照的,故而日本人将邻国(清朝)视为远夷,将唐船抵长崎视为向化“中华”之举。这种无中心的中华观,建基于日本儒学对“道统”与“中国”的哲学解释。如山鹿素行(1622—1685)说:

天地之所运,四时之所交,得其中则风雨寒暑之会不偏,故水土沃而人物精,是乃可称中国。……本朝中天之正道,得地之中国,正南面之位,背北阴之险,上西下东,前拥数洲而利河海,后据绝峭而望大洋,每州悉有运漕之用。故四海之广,犹一家之约,万国之化育,同土地之正位,竟无长城之劳,无戎狄之膺,况鸟兽之美,林木之材,布缕之巧,金木之工,无不备,圣神称美之叹,岂虚哉![86]

山鹿所谓的“中国”即指日本,而“外朝”即中国。他认为,与“外朝”无封域之要、近迫四夷、通狄构难、削国易姓等劣势相比,日本似乎更配得上“中国”之美称,有一种强烈的“气岂让异域乎”[87] 的自信,这种“自信”的基础与韩愈对先王之教的解释如出一辙。伊藤仁斋(1627—1705)在解释《论语·子罕》篇“子欲居九夷”一句时说:“夫子之欲去华而居夷,亦有由也。今去圣人既二千有余岁,吾日东国人不问有学无学,皆能尊吾夫子之号而宗吾夫子之道,则岂可不谓圣人之道,包乎四海而不弃,又能先知千岁之后乎哉?”[88] 与越南北使“于文章礼义中求华夷”的立论不同,日本知识人认为象征先王之道、圣贤炉冶的孔子乃“吾人所私”,主张通过所谓“国体思想”与“民族主义精神”[89] 来消解华夷之别,即中国应“使用礼仪德化来让我们服从,[日本人]不应该成为他们的臣下”[90]。与朝鲜、越南的“文化中华观”不同,日本秉持的乃是“彼/我”严格区分的无中心的中华观。

大致来说,朝鲜、越南与日本的中华观有如下特征:第一,朝鲜自称“小中华”,身处明清大中华文化圈中,二者是从属关系。与此同时,作为中华“长子”,朝鲜还具有鲜明的“竞华意识”,即在东亚周边世界积极显露其文明“肌肉”。第二,越南在地缘上作为“南朝”,与中国这一“北朝”同属于一个中华圈,因而具有“同华意识”,即二者具有同源同流的平等性(“各帝一方”的内政思想)与依托性(“常许为同文之国”的外交思想);此外,越南也常以中国“不及蛮夷一老夫”[91] 之类的诗文展现其“竞华意识”。第三,日本与唐土并称“中华”,视己为“内朝”,视中国为“外朝”,是天下体系中两个不同身份主体的中华,也是一种“无中心的中华观”。[92] 总之,上述三者的中华身份认同都是在“同在圣贤炉冶中”这一命题上积极建构出一套各自的话语体系与秩序主张。

随着中华的“脉络性转换”,对“我者”的“再脉络化”(recontextualization)即对中华主体性地位的确认,是伴随着对“他者”的“去脉络化”(de-contextualization),也就是对清代中国的批判而同时展开的。[93] 按照传统的华夷观念,作为“他者”的清朝统治者本就是夷虏,而明清鼎革、薙发易服即等同于“华夷变态”,“汉人薙发易服,这是清代以前不曾有过的巨大变化。因此,这也是周边诸国认为的清代中国胡化的唯一站得住脚的理由”[94]。故而上述“同在圣贤炉冶中”的共同体认同还包含着一种对“天朝/唐土”文明中心论的解构。换言之,“中华”这一绝对、唯一的秩序被东亚周边国家复制成了多个“中心”[95],这些“中心”在积极建立与展示自己的华夷秩序的同时,还会在彼此的打量中对“他者”身份加以批判,这种批判是两篇“辨夷”文未能(敢)说破但又值得反思的问题。

《华夷变态》封面

“中国”身份的解构首先是从明清鼎革的文化/政治身份开始的,即以“永远不被打倒的中国”去否定满洲“以夷变夏”的族群蜕变以及清国作为东亚世界“共主”的政治认同(尽管这确实是一种“双重标准”)。正如列文森指出,在十七世纪,“满洲人夺取了中国人的政权,但作为‘天下’的中国,其抽象意义上的文明是不可战胜的,这样被征服者反倒占了上风”[96]。最直接的表述是日本林家父子林春胜、林信笃所编的《华夷变态》,该书搜集了顺治元年到雍正二年(1724)间两千余篇唐船所带来的有关清国的各种情报。[97] 在明清鼎革初期,《华夷变态》所记录的这些风说书[98] 类似于一种口耳相传的国际新闻,其主旨在于丑诋清人窃取华夏神器,并充分想象了“国姓爷”与郑氏政权的“恢复之举”。比如,序言开篇就对明清鼎革与吴、郑传檄作了“华变于夷之态”与“夷变于华之态”的定义,“视满洲为夷狄,并称之为鞑靼、奴儿部、鞑虏、奴酋,蔑视嫌忌之情十分强烈,对于不断蒙受其侵扰的朝鲜半岛和明朝寄予深厚的同情,这是明清鼎革之际弥漫于日本朝野的一种风潮”[99]。朱由检自缢后,朱由崧在南京的弘光政权仅存在八个月就被清军消灭,随后朱聿键、朱以海在福州、绍兴又分别建立小朝廷相互倾轧,《华夷变态》的写作几乎与这些史实的发生在同一时期。在“鞑虏掠华殆四十年,正史未见,则不详真伪”[100] 之际,作为“他者”的日本知识界在“想象”的基础上却已经建构起了鲜明的华夷观。

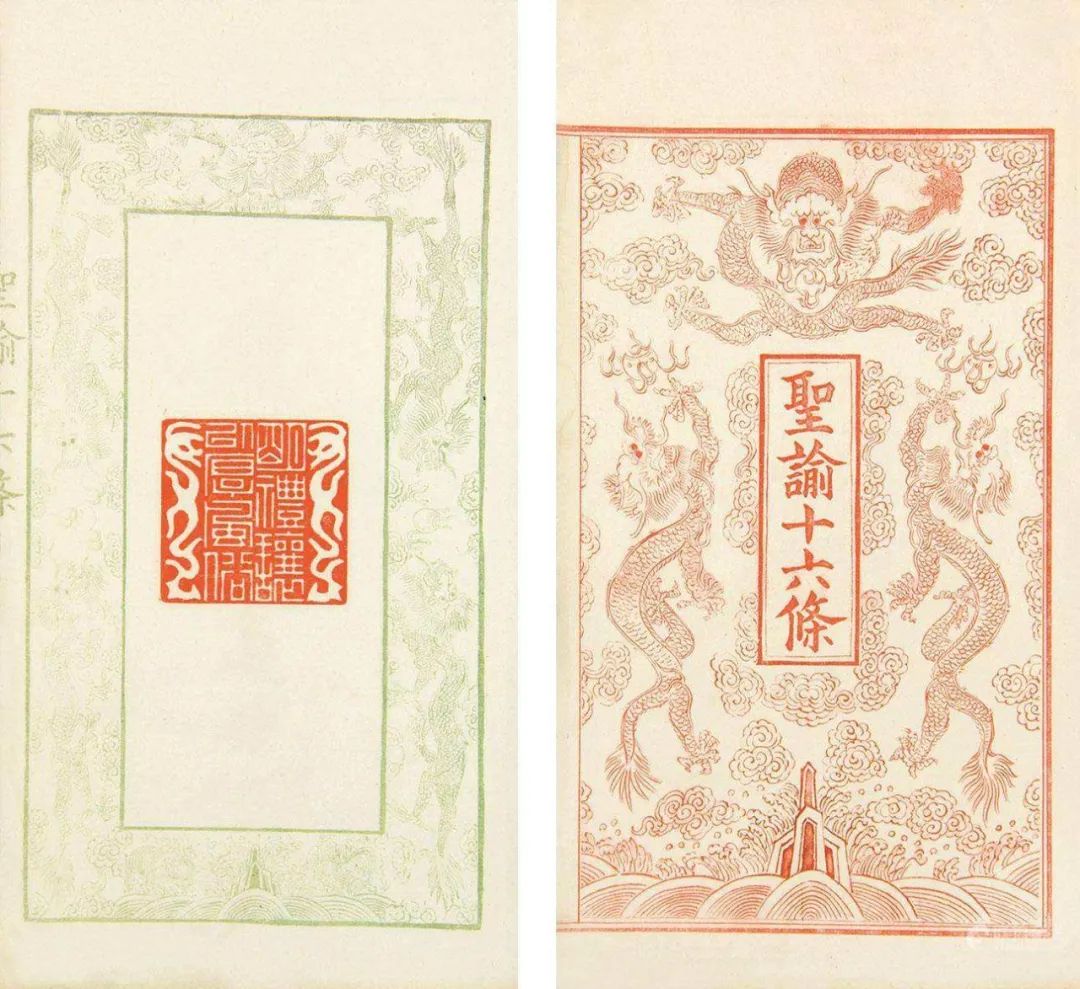

但是到了郑氏政权覆灭(康熙二十二年[1683])之后,这种“风潮”却发生了微妙的变化,《华夷变态》对清朝以夏变夷之举开始有了颇多正面描述。[101] 康熙二十六年(1687),林氏父子从五十六番南京唐通事口中得知了清朝的另一番景象:“似乎在大清未取大明之前,诚乃蛮夷之国土,取大明而后,累年诸事学中华之遗俗,成其国风。至于国土繁荣,人民众多,亦且难治,康熙特遣亲王守备,镇守坚固。当然就目前万民之风习所达水准而言,与中国相异,尚有万端鄙劣之事。其外别无他事。”[102] 此外,该著还认定顺治是永历皇帝太子,无鞑靼血统[103];记录了康熙在诸多方面仰慕汉风、颁行《圣谕十六条》[104] 变更风俗教化、多次请求孝庄改易满洲服饰等诸多史料。

康熙《圣谕十六条》印谱

这种“华夷变态”的史论具有倾向性与变动性,深刻影响了江户知识人对“清朝/中国”身份的看法。随着三藩之乱的平定,日本不再简单地视清朝为夷狄之邦,而是强调“今之清即东北蒙古与满洲之夷,但以讨明朝神、熹不道,灭闯贼而称义,抚兆民,遂继中国之正统,奠定万代基业”[105]。他们重新审视了清朝与“中国”的关系。比如,成书于宽正十七年(1799)的《清俗纪闻》就揭示了两种不同的中国态度:尽管林述斋仍固执地强调清王朝治下的中国“先王礼文冠裳之风悉就扫荡,辫发腥膻之俗已极沦溺,则彼之土风俗尚置之不问可也”[106],但是黑泽惟直认为“必推中国而华之以贵之者,以其三代圣王之所国,而礼乐文章非万国所能及也。而今斯编所载清国风俗,以夏变于夷者,十居二三,则似不足以贵重。然三代圣王之流风余泽,延及于汉唐宋明者,亦未可谓荡然扫地也”[107]。在此处,作为他者的清王朝与东亚世界文共同认可的“中国”之间,不再被截然一分为二。可以说,“华夷变态”是一种欲取中国而代之的道统自立宣言,成了江户时代构筑以自我为中心的所谓“日本型华夷秩序”的思想根源,“开始由‘文野之别’朝‘国族主义’方向作大踏步的疾驰。不仅如此,其欲取代中国在东亚地区的思想和行动,也已昭昭然揭诸天下”[108]。

如果说日本基于“无中心的中华观”而展开的批判相对激进,那么作为属国的朝鲜和越南则需要用一种“双重标准”来对待宗主国的政治、文化、种族所呈现的种种变态,这些因素往往与其自身的中华认同交织在一起,即“一边事之以上国,一边畜之以夷狄”[109]。阮思僩在《辨夷说》中论及历史上“以夷变夏”的案例时补充了一句意味深长的话:“东三省为天朝圣神开基之地,‘夷’之一字,不惟本朝臣子所不敢形诸笔墨,亦断不敢心言而意话者。”(《燕》:231)其带否定式的“肯定句”实则影射了对满人身份的“否定”。这一点可以从越南历代君臣与史书的评价中得到验证。如后黎正和十七年(1696),熙宗黎维祫明令移居越南的中国人必须遵越南衣冠风俗,同时禁止越南人穿戴清朝服饰:“自清帝入帝中国,薙发短衣,一守满洲故习,宋明衣冠礼俗为之荡然。北商往来日久,国人亦有效之者。乃严饬诸北人籍我国者,言语衣服一遵国俗。……违者罪之。”「[110] 到阮朝明命十一年(1831),圣祖阮福晈在与群臣讨论前代甲胄制度时,也禁止越南沾染中国衣冠习俗:“朕观《清会典》所制甲胄式样,各泥国俗,殊不足观,以至朝衣朝冠皆从夷习,非古人服饰之制,更属乖妄,不可为法也。”[111] 随后他又在一次与内阁侍臣的讲话中谈到,其父阮福映代西山而取后黎,乃是“用夏变夷”的大义之举;而反观中国,“清之得明,以匈奴入中国,以夷变夏,其势甚难。顺治幼君,叔父摄政,自称为皇父,实为悖理,而亦赖以安。及康熙嗣立,才八岁,又有三藩起事,势已倾危,未几卒能削平,非天之祐,其能然乎”[112]?

圣祖阮福晈画像

黎维祫与阮福晈的这些话乍看上去与阮思僩《辨夷说》不以族群出身论华夷的观点相左,但实际上国君与使臣所表达的观点是一致的:宗藩体系本就决定了华夷观在东亚世界呈现出“双重标准”,只不过黎维祫与阮福晈在国内道出了阮思僩在清人面前未能(敢)说破的话而已。这是因为,朝鲜与越南使臣是见证华夏声名文物的“异域之眼”,其对清代“华夷变态”的批判更多是基于“于文章礼义中求华夷”的观点而展开的。两国都宣称“礼义之邦”,对中华文明具有清晰的祖源记忆,这种追忆否定了“一度空间”(One-Dimensional)的存在,转而强调上与历代祖先、下与无限来者交融为一。[113] 使臣身负儒家知识精英与杰出外交家双重身份,正如阮思僩自述:“窃惟分等南服,千年同礼乐之文,持节北庭,历代重輶轩之选。盖以礼相交者观以使,故受命而出者兼受辞。自非通材,曷成斯选。”(《燕》:187)故而对“中华”的认识既有儒家的一以贯之的认同,也有外交家针对当下“一度空间”的认知。

惟其如此,在“我华”与“彼夷”的对视中,燕行使臣对华夏文物的仰慕与对清人风俗的鄙夷之间形成了一种巨大的心理落差。比如李文馥在同安拜谒紫阳书院时还记录过一段他见朱熹像时的内心感受:“毛发忽然悚竖,若有触之者,盖以见天理人心之同然也。(小生馥)平生诵其诗,读其书,而今得亲履其庭,区区仰生之依,曷有穷已极。知才学之谫劣,不足摹扮其万一。”(《闽》:234)越南与朝鲜都是东亚朱子学的拥趸,可以说正是朱子学的继受与发挥使两国得以在东亚汉文化圈内拥有一番话语权,所谓“大儒朱子出于建,我于是乎称文献之邦”[114],恐怕是同文之国的共同感受。但是,再看使臣对居于华夏之中的清政权的批判,与上述的文化认同仿佛有云泥之别。道光五年(1825)北使潘辉注(1782—1840)在讨论清人冠服时说:

朱熹像

顶挂珠串,恰似禅僧。衣皆狭袖,又类戎服。以此周旋揖逊,毕竟非声名文物之盛耳。自清朝入帝中国,四方薙发变服,二百年来,人已惯见耳目,习俗熟简,便恬然无复疑怪。故明冠服之制,惟于戏剧时陈之,已俱视为偎儡中物,不曾又识初来华夏样矣。我国使部来京,穿戴品服,识者亦有窃羡华风。然其不智者,多群然笑异,见幞头、纲巾、衣带,便皆指为倡优样格。胡俗之移人,一至如此,可为浩叹。[115]

讽刺的是,潘辉注的父亲潘辉益(1751—1822)曾于乾隆五十五年(1790)随西山国王阮光平入京为大皇帝祝贺八旬圣寿,当时阮氏一行“乞遵从天朝冠服”,乾隆皇帝赐给越南君臣三眼花翎、凉帽、黄马褂、荷包、四团龙补服黄蟒袍、纬帽、珊瑚朝珠等,潘辉益还就此写了一首吹捧诗:“圣心覆冒视如一,朝服焜华品在三。逐陛观光频荷眷,清霄顾影独怀惭。幸将文字尘隆鉴,惊受冠绅沐渥覃。梦境不知身几变,且凭天宠耀軿南。”[116] 父子二人虽分事西山与阮朝,但均是十九世纪初享誉越南文坛政界的知识人,且对当时东亚的局势应该有诸多相同(近)的看法,然而在上述问题上二人却做出截然不同的反应,其中“华夷变态”在越南文人心中的复杂情感颇值得深思玩味。

如果说越南使臣的评价相对含蓄与温和,那么朝鲜使臣对清代社会的观察则更带有主观、激进的色彩。朴趾源(1737—1805)曾将燕行使臣分为上、中、下三士,这三类人对清国的认知呈现出三种不同的心态。上士认为,中国文物无一足观,即便德比商周、富逾秦汉,就算有陆陇其、李光地、魏禧、汪琬、王士祯、顾炎武、朱彝尊等人的文章学问,然而“一薙发则胡虏也,胡虏则犬羊也,吾于犬羊也何观焉?此乃第一等义理也”[117]。这类认为非汉族的任何王朝都是夷狄的观点大多出现在清前期的《燕行录》中,如金昌业《老稼斋燕行日记》、李宜显《庚子燕行杂识》、闵鼎重《老峰燕行日记》等,明亡清替,朝鲜为中华余脉,故当尊周攘夷、尊明贬清。[118] 他们对清人多使用“胡虏”“犬羊”“鞑子”“腥膻”等蔑称,以衣冠礼义,尤其是以朱子《家礼》作为批判标准,对宗主国加以全盘否定。与上士的“都无足观”相比,中士主张不能因仇恨胡虏而放弃对中华的认同,攘夷最好的办法是北学中原,“人十己百,先利吾民,使吾民制梃而足以挞彼之坚甲利兵,然后谓中国无可观,可也”[119]。这类观点多出现在清中后期,随着朝鲜北学派实学思想的兴起,代表人物及作品如洪大容《湛轩燕记》、朴趾源《热河日记》、朴齐家《北学议》、李德懋《入燕记》、柳得恭《燕台录》等。下士与前二者又全然不同,他们认为以“瓦砾”“粪壤”为代表的“初心”最为壮观,因为它们构成了天下文章、图画、制度的最基本的要素。比如道光十二年(1832)的书状官金景善(1788—1853)就曾说,最为壮观之处应是进入中国的首站——丹东凤凰城,“盖其城郭、宫室、市铺、寺观,即入栅后创覩,故人莫不啧啧称壮观。厥后自辽东历沈阳、山海关,至于北京,虽有大小之别,而其规制则一也。观者之瞠然骇瞩,反不如初到凤城之时”[120]。这三种不同的心态,在文化上的鄙夷中夹杂着政治上的屈从,而北学革新的过程中又隐含传统华夷之辨的守旧。但无论是何种感情,背后仍是一种广义上的中华认同观。

丹东凤凰城旧照

清代东亚世界的华夷观是一个内涵丰富、随时势而变的思想体系。不同时代、不同政治/文化立场、不同地缘视角的知识精英对华夷之辨持有不同的阐释维度,自然也会得出不同的结论。血缘、族群、地域、文化、政治等多重要素交织在一起,构成了华夷之辨的大熔炉,即“道在于人心,非言语文字之所能尽”[121]。十七世纪以后,朝鲜、日本、越南以“中华”或“小中华”自居,主要是基于否定清朝的中国“正统”身份,既然正统已不复存在于中原,那么作为攀附了中华血缘与文明的周边,就承担了延续、保护中华文脉的使命。从它们的角度看,“周边”才是真正的“中心”。

从《夷辩》与《辨夷说》出发放眼整个东亚世界,越南、朝鲜的“同华”“竞华”意识与日本的“无中心的中华观”看似是在文明“中心”之外的东亚区域中复制多个(亚)中心以消解清朝的话语寡占,但实际上,这些主体性意识的反思背后隐藏的却是东亚世界如何在十七世纪的总体危机之后重建普遍身份认同的焦虑,其中包括:一、“有华夷之分,然我非夷”的否定性认同;二、“各帝其国,各华其华”的肯定性认同;三、在彼此交流与较量中确认“寰宇之中谁是中华”的竞争性认同;四、对清朝天下观“去脉络化”解构的批判性认同。这些似乎也是越南北使“同在圣贤炉冶中”的深层用意。

首先,“同在圣贤炉冶中”的叙说是对“中心/边缘”“内/外”式的天下观的一种反动。春秋时代形成的华夏与四夷观念强调“得天下者未可以言中国,得中国者未可以言正统,得正统者未可以言圣人,唯圣人始可以合天下、中国、正统而一之”[122] 这种“三位一体”的华夷观也同样影响着周边民族,“内外、华夷所形成的世界秩序和尊卑关系更根深蒂固地成为中国人天下观的基础”[123]。然而越南北使的《夷辩》与《辨夷说》无论是从祖源记忆还是从主动挑战的角度,都试图证明中华意识乃基于“圣贤炉冶”(血缘攀附/礼义泽被)这一脉络性转移而非中心对边缘的“影响”。[124] 其次,东亚各国对“中华”虽各有主张,但我们必须在方法论上将这种多中心化的诠释视为一个整体,从而避免因对“他者”叙述的过分放大而否定超越地域且具有普遍认同的“中心-边缘文化共同体”[125],因为“东亚各部分虽然存在物质和文化的差异性,但显然是一个整体,共性多于个性,是当今世界上最大的文化共同体和经济共同体”[126]。再次,“圣贤炉冶”即指一种广义上的文化主义,所谓“苟有礼义,则夷即华也;无礼义,则虽华不免为夷”[127],强调礼义等同于中华。当这种普遍精神以“同曲异调”的姿态被书写时,并不意味东亚世界失去了对彼此的认同,相反,礼义恰是前近代东亚各个部分思想与道德形态的公约数,“它是一种生活取向,更是一种世界取向”[128]。

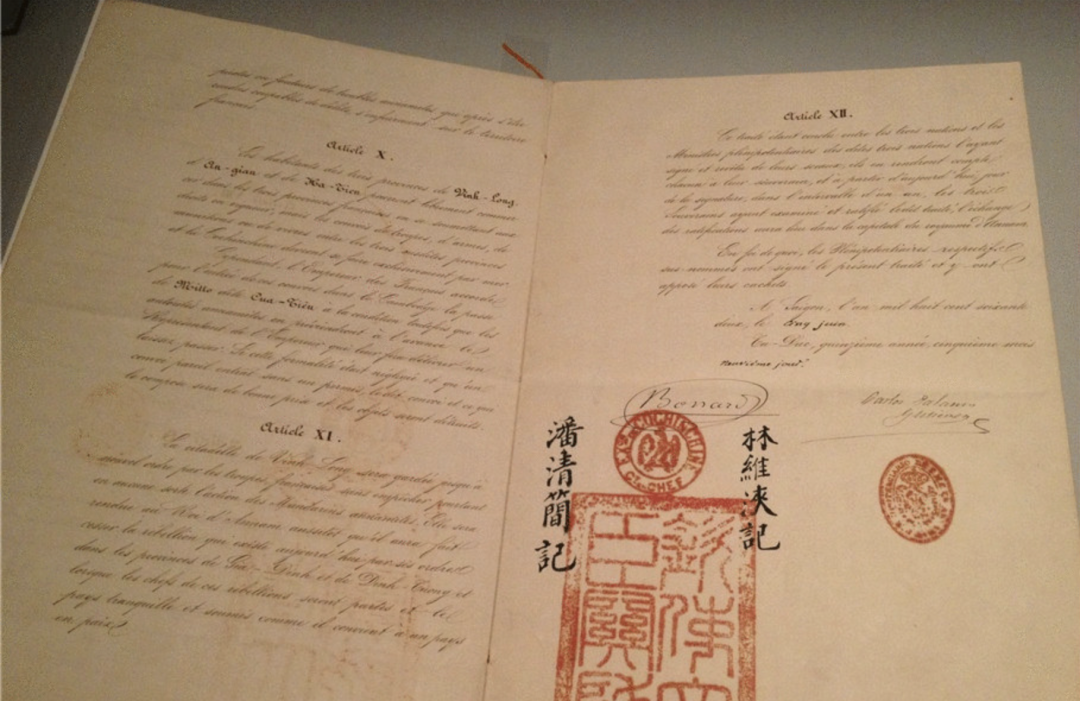

《壬戌合约》(又称《第一次西贡条约》)

十九世纪中叶,整个东亚似乎陷入了一种“萎靡不振”[129] 的状态。第二次鸦片战争之后,咸丰八年(1858)法国入侵越南,攻陷嘉定城,导致定祥、边和与永隆省相继失守,到同治元年(1862),嗣德帝派遣潘清简等人前往法西联军占领的西贡进行谈判,次年于顺化签订屈辱的《壬戌和约》(又称《第一次西贡条约》);同治六年(1867),法国南圻统督又因高棉内乱,以保护本国侨民为借口吞并南圻六省。同治三年(1864)席卷中国南部、历时14年的太平天国运动虽被湘军扑灭,但岭南的黑旗军、陕甘的“回乱”以及长江以北的“捻匪”仍四处起事,导致越南朝贡一度中断,直到同治八年(1869)阮思僩抵达北京才正式恢复。同治六年的“丙寅邪狱”导致法国入侵朝鲜,虽然在江华岛登陆的法军被李容熙等人指挥的军队成功击退,但法军主将罗兹在撤退时下令放火烧毁陪都江华府的宫殿,并掠走了外奎章阁的珍贵书籍与大量财物。

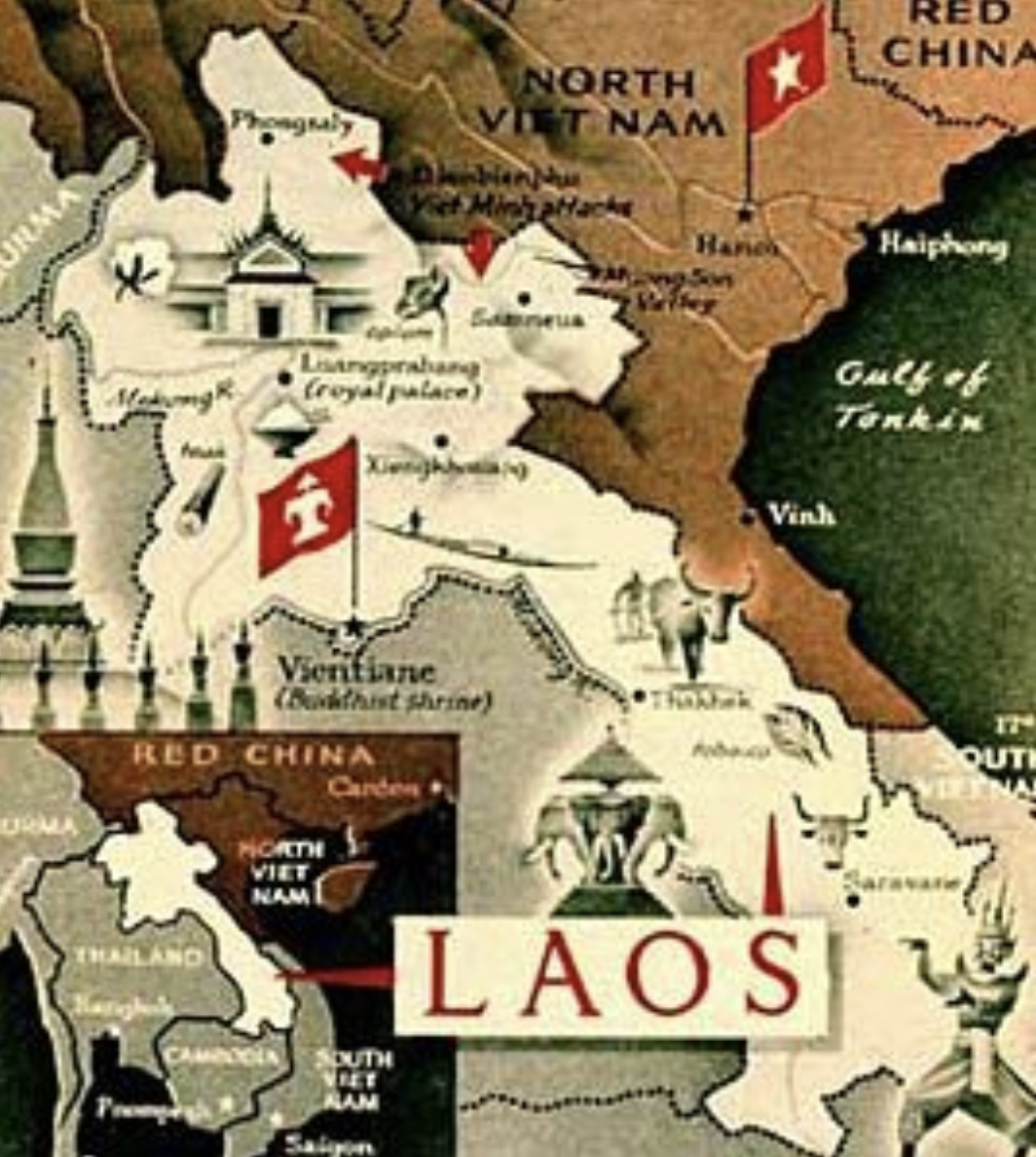

阮思僩在抵京及回程之际,实际上曾就上述问题与时任礼部会同四译馆大使陈恂、南书房侍读李文田、吏部侍郎潘祖荫、直隶总督曾国藩及同时入京的朝鲜使臣金有渊、南廷顺、赵秉镐等人交换过看法。李文田在询及第一次越法战争与《壬戌和约》签署的相关情形时,阮思僩搪塞道:“丁巳、戊午之间,洋夷曾来下国滋扰,相持日久,互有胜负。后来洋夷约和,我皇上重念兵民久苦,许他于南边诸他地方口岸通商,八年于今矣。然此亦权南宜,自治自强之策方日讲求之,大约事势,略与中国同也。”[130]

法越战争地图

阮思僩在偶遇朝鲜使臣时一边写下“问俗本三同”“衣裳见古风”(《燕》:115)之类相互吹捧的诗句,另一边又向金有渊等人“密书”打探丙寅之后“洋船曾否来扰”以及“捍御之道”。[131] 在向四译馆询问西方列强在京情况,得到“中国自与洋约和以后,气挫势屈,虽京师根本重地,他亦杂处不能禁”(《燕轺》:89-90)的答复后,阮思僩又写下“天主堂开译馆东,当年历法召西戎。近闻和好删新约,要见王师不战功”[132] 这种情感极其扭曲的诗句。

令人好奇的是,当东亚门户屡遭“西戎”“洋夷”侵犯,中国的各处通商口岸早已“百万列肆,如在海岛中,连滩接渚,帆樯林立,辰见西洋火轮船,出没其际”(《燕轺》:263)之际,使臣竟还会因为一本地理图志把越南称为“夷”而洋洋洒洒地写下辩驳文章。不过,如果要审视东亚的华夷观,那么有一种“夷狄”毫无疑问会得到当时中国、朝鲜、越南乃至日本的一致认可,那就是彼时穿梭在各个通商口岸并逼迫他们签订屈辱“和约”的西方列强。殊为讽刺的是,在阮思僩回国五年后(1874),越南又与法国签订了《甲戌和约》(又称《第二次西贡条约》),条约规定“大富浪沙国大皇帝明知大南国大皇帝系操自主之权,非有遵服何国,致大富浪沙国大皇帝自许帮助”[133],这意味着法国承认越南为独立国,中越宗藩体制开始遭受毁灭性破坏。[134] 更重要的是,半个世纪之后,正是这些令“中华”所不齿的洋夷侵扰使得东亚“同在圣贤炉冶中”的中华观分崩离析,伴随着现代民族国家领土主权与国际公法意识的觉醒,昔日那些“寰宇之中谁是中华”的争论遂变得毫无意义。

全文完

原载于《外国文学评论》2022年第4期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注