从“诗史”到“赋史”:朝鲜文人赵彭年纪行赋的国事书写

编者按

《文选》的东传推动了朝鲜纪行赋的创作与发展,其中选录的班彪《北征赋》、班昭《东征赋》、潘岳《西征赋》及这类赋作所树立的行程与历史相结合的书写范式成为朝鲜文人创作纪行赋的规范。文人赵彭年于“壬辰倭乱”期间创作的《龙湾述怀赋》和《南归赋》展现出鲜明的“赋史”意识与特征,在承袭中国纪行赋书写范式的同时又有所创变:叙事视角由追怀历史遗迹转变为记录国家时事。在倭寇入侵、国家危亡的特定历史语境下,赵彭年既浸染文坛纪实文风,又吸收杜甫“诗史”精神,其纪行赋的“赋史”叙事不仅记录了“壬辰倭乱”时期的朝鲜时事,还通过开拓叙事空间及强化叙事功能提升了纪行赋的艺术表现力。

关键词:赵彭年 纪行赋 “赋史” 壬辰倭乱 杜甫

扫码购刊

作者简介

李玉会,男,1990年生,南京大学文学院古代文学博士生,主要研究领域为辞赋学、唐宋文学和东亚比较文学。

朝鲜中枢府同知事徐居正(1420—1488)在与朝鲜成宗筵对时曾说:“新罗时能文者必多,史籍不传,存者不过崔致远一二人而已。”[1] 确乎如此,朝鲜朝初期传世的新罗文人别集已不多见,迄今仅余崔致远一家,其中尚存一篇律赋《咏晓》,为半岛最早的赋作。朝鲜半岛汉赋创作始于新罗,持续至朝鲜朝灭亡,历时悠久,数量庞大,题材多样,内容广泛,诚如有学者言:“流传至今的域外汉文辞赋,虽然以日本奈良时代为最早,但从辞赋制作的时间之长、作家之多与流传至今的作品数量之多来看,则非朝鲜莫属。”[2]

新罗时期半岛文人已开始辞赋创作,不过相较其他类型,纪行赋的创作相对较迟,至朝鲜朝才出现。[3] 存世的朝鲜纪行赋数量约17篇,均具有重要的学术价值。[4] 从东亚汉文化圈的视野来看,中国、朝鲜之外的日本、越南史料未见纪行赋这一体类。日本汉文赋主要收录在《都氏文集》《菅家文草》等别集与《经国集》《本朝文粹》《本朝续文粹》等总集之中。如《本朝文粹》将赋作分为天象、水石、树木、音乐、居处、衣被、幽隐、婚姻八种类型,大致反映了日本汉文赋的主题类别。[5] 越南赋有汉文赋和喃字赋两种体裁,汉文赋流传后方才诞生了喃字赋,而且汉文赋一直是越南赋的主流,在陈朝、胡朝与黎朝初年比较兴盛。[6] 越南文人黄萃夫(1414—?)编纂的《群贤赋集》收录汉文赋108篇[7],裴辉璧(1744—1818)编《皇越文选》收录汉文赋15篇[8]。越南学者潘秋云根据以上两种总集及其他文献共搜集汉文赋135篇,并依照内容分为音乐、游览、贺寿等14类。其中,越南使臣或随行文人出使中国时所作之赋,如段阮俊《五险滩赋》《岳阳楼赋》等被一些研究视为纪行赋[9],实属不妥。这些赋作主要叙述某一地之名胜古迹,而非记录从出发地至目的地之行程路线以及沿途多地之见闻感受,故应归入游览赋而非纪行赋。[10] 因此,管及所见,日本、越南汉文赋虽源远流长,但并无纪行赋。

因此,朝鲜纪行赋在东亚赋学史上具有重要的地位与意义。不过,目前中、韩学界尚未给予足够的关注与重视,既有研究成果多有疏漏,对朝鲜纪行赋尚未有整体而深入的认识。[11] 朝鲜纪行赋虽渊源于中国纪行赋,但由于不同国家、民族历史文化传统和社会现实环境的差异,也生发了一定程度的嬗变。赵彭年(1549—1612)《龙湾述怀赋》和《南归赋》在摹袭中国纪行赋的同时,于“壬辰倭乱”的特定战争语境下,浸染当时文坛纪实文风并吸收杜甫“诗史”精神,实现了书写范式上的创变。本文拟在与中国纪行赋的比较之中,揭橥赵彭年纪行赋书写范式嬗变的表现、原因、语境及其意义。

《文选》的东传与朝鲜纪行赋的书写范式

纪行赋作为赋体文学的一种类型,最早由《文选》确立。《文选》以赋冠首,分为京都、郊祀、耕藉、畋猎、纪行等十五类,其中第五类为“纪行”,选录班彪《北征赋》、班昭《东征赋》、潘岳《西征赋》。纪行赋的渊源最早可追溯至《楚辞》,刘师培曾在《论文杂记》中指出:“《西征》、《北征》,叙事记游,出于《涉江》、《远游》者也。”[12] 刘歆《遂初赋》是现存第一篇纪行赋,该赋“以征途为线索的写法,虽略仿屈原的《涉江》、《哀郢》,而历举途中各地掌故以讽谕世事,则非屈原赋所有,故为创格”[13]。此赋在沿袭屈原前作叙述途中见闻的基础上,又有所创新——将途中所经地点与当地掌故联系起来,即刘勰《文心雕龙·事类》中称:“刘歆《遂初赋》,历叙于纪传。”[14] 郭维森等著《中国辞赋发展史》亦指出《遂初赋》首创援史入赋,即结合沿途史迹发表感慨的写作方式。[15] 刘歆开创的行程与历史相结合的叙事结构[16],为班彪《北征赋》所拟效,形成了纪行赋创作传统。[17]随着《文选》在后世成为经典,班彪、班昭、潘岳之作也因此成为纪行赋之典范。

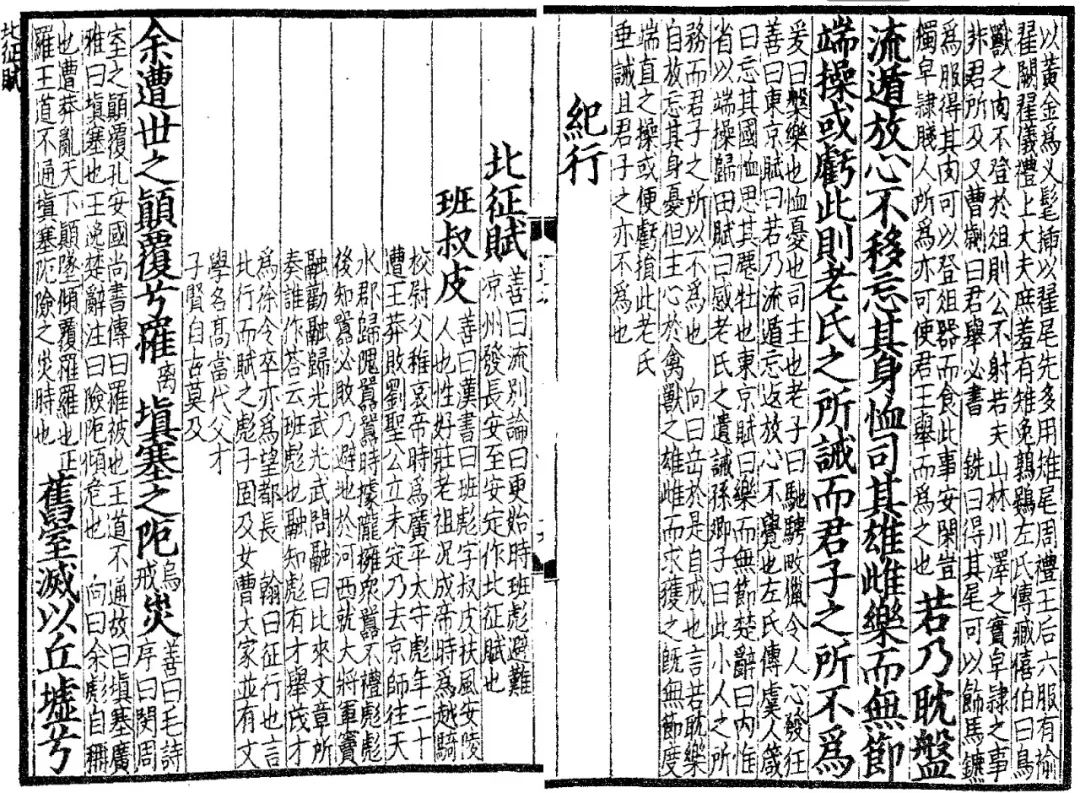

《六臣注文选》中的《北征赋》(节选)

《四部叢刊初編》中第1894~1923冊,注景上海涵芬樓藏宋刊本

《文选》之后,纪行赋在不同总集、类书中称谓不一。如宋初类书《文苑英华》沿袭《文选》称作纪行赋。唐初类书《艺文类聚》则称作行旅赋,并为清代总集《历代赋汇》所采纳。“纪行”和“行旅”虽称谓不同,但在古代赋论家的认知中实属同一类型。[18] 检阅上述重要类书、总集所归于“纪行”类和“行旅”类中的纪行赋,如晋张载《叙行赋》,南朝宋谢灵运《撰征赋》,南朝梁张缵《南征赋》,南朝陈江总《辞行李赋》,唐高适《东征赋》,宋邢居实《南征赋》,明梁寅《南归赋》、李梦阳《述征赋》、陆深《南征赋》、田汝成《南游赋》等,均以班彪、潘岳等人著作为圭臬,沿袭其行程与历史相结合的书写范式。此外,南朝后,有些纪行赋不再咏怀历史,而以描摹自然山水、抒发个人情感为主,如谢灵运《归途赋》、宋张耒《南征赋》、明皇甫涍《小征赋》等,这种写作方式是在班彪等人基础上衍变而来,并非纪行赋主流。

中国纪行赋最早随着《文选》的东传而流播于朝鲜半岛。《文选》在高句丽、百济、新罗三国鼎立时期传入半岛。[19] 在统一的新罗时代,《文选》被立为国学教材,成为文人必须熟读的经典。据《三国史记》载:“国学,属礼部。神文王二年(682)置……教授之法,以《周易》、《尚书》、《毛诗》、《礼记》、《春秋左氏传》、《文选》分而为之业。”[20] 在高丽与朝鲜文坛,由于科举制度的设立与发展,《文选》的影响也随之进一步加强,成为应试者必须精通的典籍。

基于《文选》在朝鲜文坛的巨大影响,其选录的纪行赋遂成为朝鲜文人拟效的对象。潘岳《西征赋》在朝鲜具有较高的文化地位,不仅为应试者所熟读与模仿,还被设置为馆课题目。奇大升(1527—1572)曾在《自警说》中自述,他为应对科举考试创作了大量诗赋,曾尝试次韵潘岳《西征赋》而未果,结果在首次科举考试中失利。[21] 据李德寿(1673—1744)《进士尹君墓表》所载,尹敬宗未弱冠时模拟潘岳之赋而创作《西征赋》,这是他为科举考试而作的日常练习,结果在20岁时顺利考取进士。[22] 可见,能否拟效潘赋,在一定程度上被认为可检测应试者的才能与学识高低。《西征赋》还被拟定为朝廷馆课题目,据张维(1587—1638)《故奉训郎成均馆典籍,赠奉直郎守弘文馆校理知制,教兼经筵侍读官、春秋馆记注官,罗公墓碣铭并序》载:“馆课试次韵潘岳《西征赋》,人皆难之。”[23]

《六臣注文选》中的《西征赋》(节选)

《四部叢刊初編》中第1894~1923冊,注景上海涵芬樓藏宋刊本

在纪行赋的具体写作中,朝鲜文人继承了中国纪行赋行程与历史相结合的书写范式。李敏求《南征赋》在朝鲜辞赋史上影响颇大,不仅入选金锡胄《海东辞赋》,也由安景渐(1722—1789)作注而成《南征赋注解》。李敏求在《南征赋并叙》中谈道:“古有东、西、北征,而无南征,岂待我欤。”[24] 其中“东、西、北征”即指班昭、潘岳、班彪之作。这也说明,李敏求创作《南征赋》主要以《文选》选录的纪行赋为参考对象。关于此赋写作时间与内容,赋文的《叙》部分有所交代:

余于甲子岁,承乏为岭南观察使,究观其邑里谣俗,既嘉其风壤洵美,士子则都长退让,询其先达,又多名世巨擘。毋论五贤先生为东方日月,启牖后蒙,即其闾阎,翘楚之彦,无不贲然声施。到今心忻然内契,而知斯之有取乎斯也。而其地又有往迹故记可供谭咏者甚多。其山川岭岳之胜,清幽旷远,娱耳目而陶性情。至于临沧海观日出,而长卿、子虚之夸,一朝废矣。亟欲置纸笔窗壁间,仿太冲盛业,以张大南土,而患簿领倥偬,才思窘踬,荏苒未果也。今幸出按关东,案牍清暇,因次往岁巡历所睹记,以备咨询之义焉。[25]

其中“甲子岁”即仁祖二年(1624),时李敏求任岭南观察使,后又述职关东,遂作此赋,记录巡历当地时之见闻。他究察邑里谣俗,拜访往迹故记,歌颂先贤巨擘,同时还竭力展现山川岭岳之胜,意在以浓厚的人文气息及优美的自然风景来张大岭南声名。这种将所经之地与历史遗迹、人物相结合的创作方式也与班彪等人的纪行赋相一致。

再如,河受一在《东征赋并序》中也指出:

凡道途所见邑居山川风俗人物美恶之状,咸寓于辞而咏叹之。一以述感兴之怀,一以忘鞍马之勤。昔班叔皮赋《北征》,曹大家赋《东征》,潘安仁赋《西征》,其后人又有《南征赋》,皆叙游历,寓感怀,铿鍧炳耀,照映方来。由今观之,身若游其地,目若睹其事。余尝读而爱之,聊复应焉。文虽不任厕技于彼列,其为纪行之作则巧拙一矣。斥鷃岂以鹏抟而废其飞哉。善山于舍居东也,故命之曰《东征》。[26]

在此河受一指明他以班彪、班昭、潘岳等赋为主要阅读对象,并结合自身游历,对之加以模拟而创作《东征赋》。该赋主要叙述作者行驿中所见邑居山川、风俗人物、历史遗迹,并评论历史事件,抒发现实感怀,这正是对中国纪行赋写作范例的效仿。

又如曹好益《西征赋》对开城、平壤两地历史事件的追怀与对历史人物的评判表达了作者的历史文化观。该赋记叙作者途经高丽首都开城时,不由得歌颂太祖王建的辉煌功绩,感叹城郭芜没、宫阙颓圮、王气不复,批判后世不肖子孙未能承继太祖之雄才伟略而导致国家灭亡;过平壤时,又盛赞箕子仁政及当地淳朴遗风。此赋以议论结尾:

然君子所重者在道,谓可行于蛮貊。素患难行乎患难,上不怨兮下不尤。随所命而安之兮,夫何外此而焉求。虽萎折其亦何伤,苟余情之信芳。结幽兰以为佩,辛夷楣兮药房。呜呼!天实为之兮奈何,聊优游而徜徉。[27]

在此曹好益颂扬了君子重道、随遇而安、不怨不尤的品质与节操。这段内容大意与班彪《北征赋》结尾乱辞大致相同,《北征赋》乱辞云:“夫子固穷,游艺文兮,乐以忘忧,惟圣贤兮;达人从事,有仪则兮,行止屈申,与时息兮;君子履信,无不居兮,虽之蛮貊,何忧惧兮。”[28] 由此可知,《西征赋》的书写模式及其结尾议论均效法于班赋。

概而言之,《文选》的东传与广泛流播推动了朝鲜纪行赋的创作与发展。朝鲜文人亦自觉选择以《文选》所收录的班彪、班昭、潘岳之作为典范,并大体承袭其行程与历史相结合的书写范式。

国事书写与赵彭年纪行赋的创变

从东亚汉文赋创作的视野来看,朝鲜纪行赋渊源于中国纪行赋,这一源与流的关系反映了中国文化作为东亚文化辐射源和中心的一面;但由于国家历史文化传统和社会现实语境的差异,朝鲜纪行赋也发生了某种嬗变,呈现出鲜明的本土特色。朝鲜宣祖二十五年(1592年,即明神宗万历二十年、日本后阳成天皇文禄元年),丰臣秀吉悍然发动全面侵朝战争,大战持续七年之久。这场波及整个东亚的重大战争,在中朝联军的英勇抵御下以日军败退而告终。对这场战争,中国学界称之为“万历抗倭援朝战争”,日本学界称之为“文禄·庆长之役”,韩国学界称之为“壬辰倭乱”与“丁酉再乱”。朝鲜作为主战场,其国家和人民遭受了前所未有的浩劫,因此这一时期的朝鲜纪行赋创作含有极其丰富的社会内涵、深厚的现实关切以及强烈的民族意识。

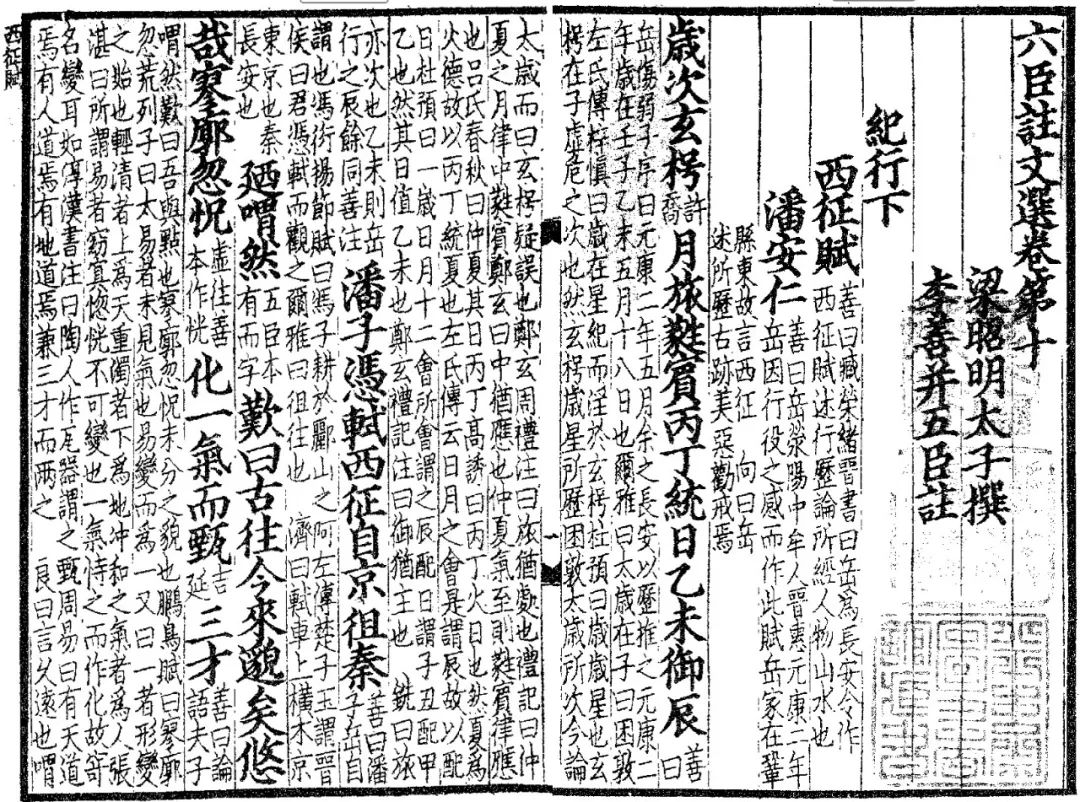

羽柴秀吉(丰臣秀吉)朱印状,1587年5月18日

此状记载着他入侵明朝的构想计划:先派兵占领朝鲜,自己渡海至明朝,居留宁波,随后占领天竺,再派丰臣秀次占领明朝的首都北京。

赵彭年,字景老,号溪阴,宣祖六年(1573)中生员试,九年登明经丙科第三,历任承文院校理、刑曹正郎、砺山郡守等,殁后追赠承政院左承旨,遗文《溪阴集》(六卷)在300年后即高宗光武三年(1899)得以付梓刊行。[29] 赵彭年曾创作《龙湾述怀赋》和《南归赋》两篇纪行赋。前者作于宣祖二十五年十一月四日,叙述“壬辰倭乱”爆发后作者从汉城至义州龙湾馆旅程中的见闻;后者作于次年归乡后,记叙作者自义州行在扈驾南归之行程。

如朝鲜其他赋家一样,赵彭年对班彪、班昭、潘岳之作极为熟稔,在创作上也多化用其字词、典故。如《南归赋》“荷冯夷之佑贞”[30] 中“佑贞”二字出自班昭《东征赋》“佑贞良而辅信”[31];“怜女挐之夭死,抱安仁之恻怛”(『溪』卷三:368)则用潘岳《西征赋》“夭赤子于新安”[32] 之典。赵彭年也继承了中国赋作的写作范型,在《南归赋》中每至一地则追怀历史事件,评价历史人物。例如至萨水则称赞乙支文德退隋军之功勋[33],过古百济地界猪滩、义兴馆则歌颂姜邯赞败契丹之战绩[34],经开城则颂扬高丽太祖王建建国之伟业。上述历史事件与人物的选择,具有较强的现实针对性,其目的是以古鉴今。在倭寇入侵、国家危难之际,赵彭年期望当时的将领能够以古代名将乙支文德、姜邯赞为模范,英勇奋战,驱逐倭寇,收复河山。

赵彭年《南归赋》节选,《溪陰集》卷之三

余恕诚指出班彪、班昭、潘岳之作“多偏重于结合史迹评述史事和人物……联系切身遭遇的抒情述怀毕竟是偶见,更缺少与当代重大事件相关的现实社会生活场景”[35]。由上文可知,汉、晋之后唐、宋、明等朝代的纪行赋,其主要特征亦为追怀历史遗迹与描写自然山水,虽间或涉及现实政治,但普遍缺乏对当代重大国事及民生疾苦的正面实录。而赵彭年《龙湾述怀赋》和《南归赋》在摹袭中国纪行赋书写范式的同时,于“壬辰倭乱”的特定语境下进行了创变,叙事视角由追怀历史遗迹转变为载录国家时事。这一创变主要体现在以下三个方面:

一是在行程中大量描写时事,记叙“壬辰倭乱”爆发后的朝鲜世界,反映国家与民众遭受的重大创伤与苦难。《龙湾述怀赋》开篇写道:“岁水龙之孟夏,有倭奴之来侵。舟才下于釜浦,声已震于汉浔。将弃城而奔遁,民望风而苍黄。官军败兮中州,銮舆迁兮西行。”(『溪』卷三:366)此段交代了倭寇入侵时间为壬辰夏,登陆地点为釜山。其中“将弃城而奔遁”,指兵使李珏弃城而逃;“官军败兮中州”一句里的“中州”为“忠州”别名,指三道巡边使申砬在忠州溃败;“銮舆迁兮西行”,指朝鲜军队败退,迫使宣祖播越关西。

《釜山镇殉节图》中描绘的日军登陆釜山的场景

原作成于1709年,此图重绘于1760年

此赋所记倭乱之初将领溃退、民众逃难、君主播迁等历史事件,与朝鲜史书完全一致。史籍《宣祖实录》载:“贼船蔽海而来,釜山佥使郑拨方猎于绝影岛,谓为朝倭,不设备,未及还镇,而贼已登城。拨死于乱兵中……贼遂分道陷金海、密阳等府,兵使李珏拥兵先遁。升平二百年,民不知兵,郡县望风奔溃。”[36] 在釜山、金海、密阳等地失陷后,宣祖任命申砬为三道巡边使,策应巡边使李镒,抵御倭寇深入。申砬为当时在朝著名将帅之一,然有勇无谋,弃守鸟岭,退居忠州,“贼设伏绕出我师之后,众遂大溃”(『宣』卷二十六“二十五年四月壬寅”:483)。忠州战败,申砬无颜面见宣祖,投水而亡。上述史实,《龙湾述怀赋》当中均有摹写。

倭寇入侵的残酷暴行给朝鲜社会和百姓带来了巨大灾难。《宣祖实录》载:“庙社、宫阙,焚毁无余,巨室民家,荡覆殆尽,烟煤狼籍,白骨纵横,山河虽在,市朝已变……僵尸满路,腐肉塞川,余存亦皆形如鬼魅。”(『宣』卷四十二“二十六年九月癸丑”:89)此段描写了倭寇撤离汉城后乾坤疮痍、生灵涂炭的现实景象。赵彭年在《南归赋》中也记录了战后社会惨状:“轼萁[箕]墓而加敬,奇前朝之群鼠。怅名都之繁华,水空流兮无语。灰烬瓦砾兮满目,延伫兮不忍去”(『溪』卷三:368)和“途饿殍之相枕,咽不下于吾食”(『溪』卷三:368)两句,分别反映了平壤、开城二京战后的荒芜场景与民生疾苦。《宣祖实录》主要记载汉城情况,而《南归赋》则描写了其他二京现状,与史料互为补充。

宣祖西迁途中,随行史官焚烧史草,逃匿隐遁。尹国馨(1543—1611)《闻韶漫录》载道:

我朝国史,内则春秋馆,外则全州、星州、忠州,四处分藏。壬辰贼乱,全州则兵火未及,移置于山中,其余皆见焚灭。乘舆自京播迁至平壤,其间所修史草,史官辈至安州,亦焚而逃。其后史草外人所未窥,然或者以草略不备为病,野史绝无。惟德熏李廷馨自丙子至壬辰所修家藏日记颇详悉,送于春秋馆,以备补缺。[37]

宣祖自汉城播越平壤之史草被焚,以致后来修史时,采用李廷馨所写日记作为史料,以备补缺。赵彭年作为战争经历者,在《龙湾述怀赋》中详细记载了从汉城至义州的交通路线,亦可补史籍之未载。如《宣祖实录》“二十五年壬辰五月”条载,宣祖发汉城到开城,途经之地依次为碧蹄、临津、东坡、板门。随后临津沦陷,倭寇阻断此条交通要道。《龙湾述怀赋》则记录了官民北徙的另一条路线:发汉城,经箭串、沙闲、京山寺、杨州、积城、大滩、铁原、澄波、长湍,到开城;同时还描写了沿途所经山行水文、桥栈渡口、关津亭驿、田畴古迹。于溯在研究沈炯《归魂赋》时说:“每一篇纪行赋都是一条具体的交通线,这些路线有的并不常见于史籍……了解一条交通线在某时或某种历史情境下是否在使用中,传统史料通常提供不了太丰富的信息,而作者一路亲历见闻,更非于史籍可得。”[38] 这一判断同样适用于赵彭年纪行赋:倭乱期间,史官失职,正史对这段历史之记载必有缺失,而赵赋作为记录当时事件的第一手材料,其所经路线及途中见闻皆可补《宣祖实录》之不足。

日方记载中的战争行进图

文禄・慶長の役,『大日本読史地図』より,1935年出版

二是结合时事,加入议论,批判军纪松弛与东西党争之弊端,表达对战争形势与国家命运的看法,寄寓君贤臣忠与国家复兴的理想。宣祖二十五年四月十三日,倭寇自釜山登陆,至六月十三日平壤失守,短短两月,朝鲜三京八都皆已沦陷,原因何在?赵彭年对此进行了深入的思考与分析,并总结出两方面缘由。他在《龙湾述怀赋》中指出:“伊幺么负薪之子,既弑君又噬我邻国。敢拟假道而射天,意欲藩篱之先撤。非失德而致寇,彼无信而贪虐。非地利之不修,实人和之未孚。非士卒之不多,素军律之易流。”(『溪』卷三:367)赵彭年强调国土迅速沦陷的缘故一方面是丰臣秀吉妄图假道朝鲜入侵中国,于是发动蓄谋已久的侵略战争,此无需评述;而另一方面则是朝鲜内部原因——军纪松弛与人和未孚——这两点是赵彭年的痛切观察。

朝鲜升平日久,民不知兵,边防意识松懈,城池设防不善,军队纪律松散。倭乱爆发后,将领不守军令,畏惧日寇,拥兵逃遁,时有发生。备边司在上宣祖启文中批判道:

方今之弊,不患将士之不多,惟患纪律之不严。爱克厥威,专事姑息,其终不能济大事必矣。副元帅申恪,既膺重命,汉江师溃之后,所当星夜驰进元帅幕下以听挥指,而托以母病,中路避匿几数日,反投于都检察使。其自行自止,不有朝廷命令甚矣,岂特违主将之令乎?至于都元帅移文捉来,顽不动念,元帅无可奈何,状启陈情。申恪之不用命,一至于此,不可不严示军法,以肃纪律。

(『宣』卷二十六“二十五年五月丁丑”:491-492)

宣祖离开汉城时,任命都检察使李阳元、都元帅金命元、副元帅申恪镇守都城,但申恪作为副元帅不仅不奉君命坚守汉城,还任意逃匿,不受元帅制御,打乱了战略部署。从申恪之事即可窥知当时朝鲜军队纪律松散的程度。军纪废弛之弊是赵彭年认为朝鲜屡战屡败、三京八道迅速沦陷的重要原因之一。

赵彭年所说“人和之未孚”,主要指当时国内最主要的矛盾即东西党争。宣祖初,廷臣金孝元和沈义谦反目,助孝元者名东人,助义谦者名西人。东人以大司宪许晔为领袖,李泼、柳成龙、金宇颙、李山海等属之;西人以左议政朴淳为领袖,郑澈、尹斗寿、尹根寿等属之。东人、西人两相不合,遂分裂为东西党,彼此争斗激烈,终致误国。宣祖二十三年(1590)朝鲜曾以黄允吉为正使,金诚一为副使,许筬为书状官出使日本。归国报告日本情状时,黄允吉认为丰臣秀吉必将大举入侵,而金诚一则认为其人鼠目寸光,不足忧惧。当时廷臣或从允吉,或从诚一,盖诚一为东人,允吉为西人,各护其党,故纷纭不定。宣祖则轻信诚一,导致“以倭不来而缓于防备”[39],最终日军突袭之时,沿道郡县,望风瓦解,两月之内失陷三京八都。宣祖避乱义州时已认识到东西党争误国之弊,《海东诗话》载:“壬辰,宣祖至义州,东向痛哭,西向四拜,将欲渡江,乃以五言律诗示从臣。圣意盖痛朝臣争权分党,置国家于度外,以启外衅故也。”[40] 正是朝鲜大臣之间“纷纷扰扰,互相轧轹,知有己身,不知有国家,汲汲于政权之争者大率如此,故不能以举国一致之力敌外国”[41] 无论是宣祖还是赵彭年,在当时都已认识到东西党争是未能提前识破日本入侵阴谋,酿成两京覆没、八道丘墟之惨祸的主因。

针对东西党争弊政与国家危亡时局,赵彭年采取的补救措施是呼吁朝臣团结一致,竭力为君为国做事。《龙湾述怀赋》结尾乱辞中写道:“废兴未必皆天数,只在臣邻贤与邪。”(『溪』卷三:367)他痛陈国家兴亡未必在于天数,而在于大臣是否贤能。《南归赋》结尾遂大发议论:“夷命兮其能久,国运兮当再发。贵臣子之大节,仗忠信而勿失。”(『溪』卷三:370)此句意指臣子只有坚守大节,忠诚于君,恪尽职守,一致对外,才能驱逐倭寇,捍卫国家。赵彭年在此表露心迹,既是对朝廷大臣的期许,又寄寓了自身的仁政理想。

三是在情感倾向上,赵彭年在纪行赋中抒发了对宣祖之忠义、对明朝之感念和对倭寇之痛恨等多重情感。倭乱爆发时大臣们仓皇逃窜,完全不顾君臣大义,据《宣祖实录》载,当时扈驾关西者“宗亲文武扈从者数不满百”(『宣』卷二十六“二十五年四月巳未”:484);更有甚者,宣祖避居平壤时,“扈卫诸臣,闻其亲失所,相继呈辞,上有请辄许,朝班几空”(『宣』卷二十六“二十五年五月丁丑”:491),足见当时君臣伦理纲纪已然崩塌。赵彭年得知大驾西狩后,历尽艰辛,“路兮泥泞,胫甚酸兮心若摧”“冒风霜而跋涉”(『溪』卷三:366),奔赴行在。此举在国事板荡、君主受辱之际尤显可贵。对此,兵曹判书李恒福(1556—1618)即筵启曰:“赵某忠肝节概,合施褒奖。”(『溪』卷六“行状”:388)

赵彭年还表达了对明朝帮助朝鲜平定倭乱、收复国土的感激之念。宣祖迁至义州时,朝鲜三京已相继沦陷,国家存亡危在旦夕。宣祖接待明将郭梦征时说道:“弊邦不成模样,今日之事,惟思上国之保护……生灵将尽,请速发兵。”(『宣』卷二十七“二十五年六月壬子”:503)《明史》对朝鲜局势亦有记载:“七月,兵部议令驻扎险要,以待天兵;号召通国勤王,以图恢复。而是时倭已入王京,毁坟墓,劫王子、陪臣,剽府库,八道几尽没,旦暮且渡鸭绿江,请援之使络绎于道。”[42] 从朝、中历史文献来看,当时军情万分紧急,朝鲜存亡全系于明朝。《龙湾述怀赋》对中朝唇齿相依的情状亦有记载:“秽我衣冠文物,躏我三京八都。宗周赫业灭之,仲雍世祀忽诸。蹙蹙千里之封强,哀哀万人之性命。天兵来兮何日,立江上而延颈。倘缀旒之一绝,君臣若之何其。”(『溪』卷三:367)于是,明神宗派遣李如松[43] 为东征提督出师援朝,并于宣祖二十六年正月取得平壤大捷。

李如松相

《南归赋》对此记述道:“天悔祸而我骘,帝遣将而东征。岁在巳兮月正,大师克于萁[箕]城。”(『溪』卷三:368)此赋开篇即铭记明军大败倭寇、收复平壤之功绩,寄托了深厚感激之情。这也反映了当时朝鲜统治阶层的普遍心理,如兵曹判书李恒福曰:“箕城克复,专是李提督之功,歌颂等事,不可阙也。作祠设像,建碑勒铭,凯还之时,百官迎于道左,以致拜谢,可也。”(『宣』卷三十四“二十六年正月丁卯”:604)宣祖亦道:“赖皇上威灵,已剿箕城之贼,恢复旧疆,指日可待。”(『宣』卷三十四“二十六年正月甲子”:599)宣祖二十六年秋,赵彭年南归汉城后,作为应接明朝天使与将领的刑曹正郎兼礼曹佐郎呈国咨拜谒李如松,请尾击倭寇。对于拜谒过程,《南归赋》记道:“带弓刀兮诣辕门,纵观军容之肃肃。旗拂风兮,马腾槽兮蹻蹻。因译者以致辞,达我王之诚意。难于尾击之举,答以军饷之匮。”(『溪』卷三:369)赵赋赞叹明军仪容整肃、纪律严明,寄托了依赖明军彻底击退倭寇、恢复旧疆的期望。

朝鲜人民对明朝感恩戴德,视为再造父母,对日本入侵者则恨入骨髓,不共戴天。左承旨洪进接待经略宋应昌时曾愤慨陈词:“小邦保有今日,皇恩罔极。但此倭贼,变诈百出,今之乞降,未必非缓兵之计,恐中奸计。先墓见掘,万世必报之仇,有不共戴天之义。誓欲决一死战,以复此仇,不愿与贼俱生。惟望老爷终始拯济。”(『宣』卷三十七“二十六年四月乙酉”:678)赵彭年亦如此,他在《南归赋》中写道:“星言发于云兴,遇逃倭于道周。仇一天之不共,即拔剑而斩头。”(『溪』卷三:368)同时,他在《龙湾述怀赋》中也激烈批判丰臣秀吉阴险奸诈、无信贪虐的本性,揭露其妄图吞噬朝鲜、入侵中国的野心。赵彭年对待明军与倭寇的态度显然也是朝鲜官民对待中国与日本的立场。

作为壬辰战争的亲历者,赵彭年在纪行赋中书写国事、剖析社会、议论时政、抒发悲恸,突破了中国纪行赋的创作传统。书写体式的创变也促使情感模式与叙事方式发生转变。中国纪行赋多表达离乡之苦、还乡之乐、贬谪之愤,而赵彭年将这种个人感怀转变为宗庙被燹之耻、国家危亡之悲、明朝救援之恩、倭寇侵略之恨等家国情怀与民族情感。中国纪行赋虽间或涉及现实政治,但主要叙述沿途所经名胜古迹,追忆当地历史往事,而赵彭年不仅关注个人遭遇,咏怀遗迹,更重要的是超越个人与历史典故,将笔墨付诸当代国家、民族、百姓之事,记叙了宣祖二十五至二十六年倭乱从爆发到停息期间的社会现实。赵赋不仅可与《宣祖实录》相互印证,亦可补史籍记载之不足,堪称“赋史”。这种正面叙述和议论当代国家重大事件的广度与深度恰为中国传统纪行赋所欠缺。

“心事有与子美同者”:赵彭年纪行赋与杜甫的“诗史”精神

赵彭年纪行赋呈现的赋体书写范式的嬗变,主要表现在记叙国事的“赋史”意识与特征上。而这种“赋史”意识并非中国纪行赋的创作传统,其文学渊源为何?

细读文本可以发现,赵赋的创变与杜甫的“诗史”精神密切相关。《龙湾述怀赋》与杜甫《述怀》诗在内容与情感上存在诸多互文之处。两作皆写于诗人战乱中奔问君主、抵达行在之后,而且同样抒发了对家人的担忧和对君主授官的感念。《龙湾述怀赋》“问家小兮安在”(『溪』卷三:366)一句化用《述怀》“寄书问山川,不知家在否”[44],显豁地证明了此赋创作时受到《述怀》的影响。

《南归赋》与杜诗的互文关系则更为显著。赵彭年自义州归乡后,在《南归赋》中较为详细地叙述了归家场景。其中“妻倒裳而下堂,羌喜气之面浮。慰保身于播越,贺从王于西陲”(『溪』卷三:370)表现妻子见到作者平安归来时的惊喜,与杜甫《羌村三首·其一》描写安史乱中归家之情景类似:“妻孥怪我在,惊定还拭泪。世乱遭飘荡,生还偶然遂。”(《杜》卷五:476)“无粉黛之解苞,焉生理之足说”(『溪』卷三:370)则化用杜甫《北征》“粉黛亦解苞,衾裯稍罗列”“新归且慰意,生理焉得说”(《杜》卷五:485-486)。“比邻斗酒以劳,亲友来叙契阔”(『溪』卷三:370)一句表现亲友慰问欢聚的场景,与《羌村三首·其三》“父老四五人,问我久远行。手中各有携,倾榼浊复清”(《杜》卷五:478)的诗句相似。由此可见,《南归赋》这段从归家时妻子团圆到归家后亲邻欢聚等生活情节的构思,显然借鉴自杜甫的《羌村三首》和《北征》。

《南归赋》结尾道:

忆昨狼狈之初,岂料生还于故社。纵高共之不赏,肯晋蛇之号野。只恨夫岭徼之贼犹屯,朝野之艰虞何时毕。岁序属于穷秋,义气主于肃杀。夷命兮其能久,国运兮当再发。贵臣子之大节,仗忠信而勿失。倘世道之一平,复驰骋于北阙。

(『溪』卷三:370)

而杜诗《北征》结尾在此可堪比照:

昊天积霜露,正气有肃杀。

祸转亡胡岁,势成擒胡月。

胡命其能久,皇纲未宜绝。

忆昨狼狈初,事与古先别。

……

周汉获再兴,宣光果明哲。

桓桓陈将军,仗钺奋忠烈。

微尔人尽非,于今国犹活。

凄凉大同殿,寂寞白兽闼。

都人望翠华,佳气向金阙。

园陵固有神,扫洒数不缺。

煌煌太宗业,树立甚宏达。

(《杜》卷五:489-492)

不难觉察,《南归赋》的“狼狈之初”“夷命兮其能久”等多处化用了《北征》诗句。在内容上,赵彭年指出朝廷虽得以还归京都,但倭寇仍然屯集釜山,随时可能侵略王城,不过,他依旧相信倭命必不长久,国家必将再次繁盛。《南归赋》此段议论,结合时事,褒忠诛恶,表达渴望中兴之主、国家必定复兴之念,这也与《北征》末段的笔法相类似。从上述互文处可知,《南归赋》在字词句意、情节构思、叙事议论等方面对杜甫在“安史之乱”期间创作的《羌村三首》《北征》等叙事纪行诗多有借鉴。

赵彭年曾在《南归赋序》中交代:“壬辰夏,倭大举入寇。仆扈驾之关西,尝赋《述怀》一篇,以寓愤慨之意。癸巳秋抄,乃得南还,故赓以载此。”(『溪』卷三:368)此赋是对《龙湾述怀赋》之赓续:《龙湾述怀赋》记录自京城奔赴义州行在的经历,《南归赋》则记载离开义州行在、返回京城的见闻。后者的创作有意识地在内容上呼应前者,以形成一个完整的一来一往的叙事轨迹,而这种叙事结构与杜甫《述怀》“奔赴行在”和《北征》“离开行在”的模式极其相似。换言之,赵彭年这两篇纪行赋的创作思路,应受到杜甫二诗叙事模式的启发。他之所以借鉴这种去来往返的叙事模式,是因为这样可以更全面地展示其于倭乱期间扈驾关西与南归的整个过程,有助于直抒政治志向并塑造其忠君爱国的自我形象。倭乱之后,赵彭年也正因此次扈驾事件被朝廷褒录为一等功臣。

赵彭年为何在创作纪行赋时,跨越文体界线,取资杜诗?首先,赵彭年所处战乱环境、人生经历、忠君思想与杜甫非常相似。唐玄宗天宝十四年(755)“安史之乱”爆发,次年八月,杜甫闻肃宗即位于灵武,遂从鄜州出发北上奔问行在。至德二年(757)四月,杜甫冒险出长安金光门,至凤翔,谒肃宗,授左拾遗。八月,皇帝亲准放往鄜州省亲。[45] 宣祖二十五年四月“壬辰倭乱”爆发,赵彭年得知大驾避贼西狩后,遂自汉城出发,逶迤趱进,备尝险艰,于五月十六日追及于平壤。宣祖褒其忠义,授礼曹佐郎。六月上旬,宣祖又出平壤至义州,赵彭年因病不得扈行,七月始达于行在,又拜承文校理。次年秋,扈驾南归(详见『溪』卷六“行状”)。可见,赵彭年与杜甫在战乱环境中奔赴行在、授官封赏、归乡省亲的人生经历以及忠君思国的理念极为类似。

其次,赵彭年在倭乱期间因感怀时事而常阅读杜诗。杜甫安史乱中之作不仅较为全面地描写了当时的社会状况,也充溢着对国家罹难、君主受辱的忧虑与悲愤,这契合了朝鲜文人士子由倭寇入侵而激起的忠愤之情,于是他们纷纷阅读杜诗。如礼曹判书尹根寿(1537—1616)《将向关西,路出载宁,吟呈太守金君余庆,忆旧伤时,情见于词》云:“乱后重开东阁酒,灯前更诵《北征》篇。王师未报收南郡,满目蓬蒿泪自悬。”[46]再如,兵曹参议黄暹(1544—1616)在《书杜律后》中指出:“偶于公余,披阅《工部诗集》,时录册子,以便袖中之藏。壬辰西扈仓黄间,独持此册。”[47] 又如,司宪府持平申之悌(1562—1624)《书杜诗抄选卷后》云:“壬辰来守宣城,值兵祸乱中,心事有与子美同者,思见其诗。光门氏,宣人也,于是借览之,就其中抄其适于己好者,分为五卷。”[48] 鉴于当时朝鲜文坛读杜风气盛行,赵彭年的个人经历、忠君思想又与杜甫高度契合,因此其亦在倭乱中时常阅读杜诗,也是理所当然。宣祖二十五年六月,赵彭年自平壤到达渭原时作《倭贼犯顺,大驾屡迁,追随宁边,力竭不及,漂泊渭原,乃作诗述怀三首》,其中第二首诗曰:“戎马亘千里,家书直万钱。”(『溪』卷一:338)此诗点化杜甫《春望》“烽火连三月,家书抵万金”(《杜》卷四:391)。在义州时赵彭年作《赠洪群玉》,其中“剑外何时谩[漫]卷书,杜陵忧国鬓毛疏”(『溪』卷一:339)一句化用杜甫《闻官军收河南河北》“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂”(《杜》卷十一:1171)。宣祖二十六年,赵彭年扈驾南归后作《寓叹》:“去年兵燹我无依,草屋相连松树枝。病枕不成西塞梦,清宵谩[漫]记《北征》诗。”(『溪』卷一:342)以上汉诗作于宣祖二十五年至二十六年间,说明赵彭年在战乱流离中对杜诗产生了强烈共鸣,并在创作上多有取资,而且所阅读与化用的《春望》《北征》《闻官军收河南河北》等篇多为杜甫在“安史之乱”中所作,是其“诗史”的典范。赵彭年此时期所作汉诗因受杜诗影响也呈现出记录国家时事的“诗史”特征,例如《赠都司管事毛古贤、陈继先》诗曰:“寒风冻雪辽阳路,负羽从军千里来。讨灭倭奴归去日,一尊江上好音开。”(『溪』卷一:340)明将毛古贤、陈继先从辽阳率军支援朝鲜抗击倭寇一事不见于《明神宗实录》《明史纪事本末》《明史》及《宣祖实录》,赵诗对此事的记录可补中国和朝鲜史书之不足。

由于赵彭年在战乱中时常读杜诗以之慰藉心灵,作于这一时期的《龙湾述怀赋》和《南归赋》自然也深受影响。这两篇纪行赋不只在字词句意、内容情节、叙事艺术等方面取资《述怀》《北征》《羌村三首》等诗,而且如赵彭年汉诗一样继承了这些诗作中的“诗史”精神。故而,赵彭年“赋史”意识的文学根源为杜甫的“诗史”精神。

杜甫《北征》实为变赋入诗,赵次公指出:“班彪自长安避地凉州,作《北征赋》。公亦因所往之方同,故借二字为题耳。”[49] 事实上杜甫不惟借“北征”二字为题,在章法结构上亦深受班彪、班昭、潘岳纪行赋影响。[50] 而赵彭年在创作纪行赋时又跨越文体界线吸收杜甫《北征》等“诗史”精神,因而这些纪行赋具有鲜明的“赋史”特征,呈现出崭新的面貌。可见,从杜甫借鉴班彪等赋作之章法布局即“以赋为诗”,到赵彭年吸收杜诗之“诗史”精神即“以诗为赋”,这一流转恰好在东亚汉文化圈中形成了一个艺术回环。

赵彭年纪行赋嬗变的文学传统与现实语境

赵彭年关切和书写国事的“赋史”意识取法杜甫“诗史”精神,因而打破了中国纪行赋追怀历史遗迹的写作成规。这一书写范式的嬗变,除去文体本身发展演变条件已臻成熟外,亦与朝鲜本国文学传统和社会现实语境密切相关。

首先,高丽时期形成的“以诗述史”即以文学记述当代国家时事之传统,为赵彭年实现书写创变奠定了文化基础。中国是一个深具历史感的国度,历史学十分发达,中国史学可以说承载着史学、哲学和宗教在西方所担负的三重责任,正因如此,中国文人早已习惯以文学作品记录历史。庾信《哀江南赋》以赋之形式叙述了梁朝灭亡之史实,清人倪璠称赞“古有‘诗史’,此可谓‘赋史’矣”[51]。杜甫则以诗歌之形式反映了唐代社会现实,孟启《本事诗》载:“杜逢禄山之难,流离陇蜀,毕陈于诗,推见至隐,殆无遗事,故当时号为‘诗史’。”[52] 张晖指出“从中国诗歌史的历程来看,自觉运用诗歌来记载重大历史事件的行为,无疑始于杜甫”[53]。自宋代以后,“以诗述史”成为“中国传统诗学中一贯要求诗歌描写现实、反映现实、记载现实的一种具有代表性的理论述求”[54]。这种诗学传统亦渗透到朝鲜半岛文学之中。朝鲜半岛文人中较早谈及文学记述史实的是李仁老(1152—1220)《题东皋子真》:“若无子美编诗史,千古谁知黄四娘。”[55] 此处“子美编诗史”即以“诗史”来代指杜诗,并突出其记载时事之功能。李穑(1328—1396)诗云:“诗章权舆舜南风,史法檃括太史公。以诗为史继三百,再拜杜鹃少陵翁。”[56] 李穑还曾指出:“工部诗为史,昌黎韵亦文。”[57] 此处“诗为史”,即指出杜诗善陈时事之特征。可见两位高丽文豪对文学记述历史功能的认识来源于他们对杜甫“诗史”之理解。在实际创作上,高丽末期文人元天锡(1330—?)以诗、文形式记录了当时重大政治事件。郑庄在《耘谷先生文集序》中称其“文则史”,并载李滉之评语“耘谷诗,史也”。[58] 惜其文早佚,仅存诗作。朴东亮亦为元天锡文集作序,径直称作《诗史序》。元天锡汉诗被称为“诗史”,是因为它们记载了高丽王氏统绪,能够纠正史籍妄说,即朴东亮所言:“吟咏陶写之间,据实直书,一言一字无非忠愤所激,不但王氏之为父子者定,丽史中乱言妄书亦将因此而或有辨证之地。”[59] 元天锡有一诗题作《读杜诗》,这说明他曾阅读过杜诗,也应与同时代的李穑一样熟悉杜诗“诗史”特征,因此元天锡“以诗述史”之意识极有可能受到杜甫影响。以上事例说明,朝鲜半岛文人以文学记述历史观念之形成源于对杜诗的体认与接受。高丽中后期,“以诗述史”已成为文人的公共认知,并融入他们的自身文化当中,形成了本民族文学创作传统。正是在这样的文学传统和话语空间中,赵彭年才能自觉地接受杜甫“诗史”精神,以赋体记录国事,进而实现书写范式的嬗变。

其次,倭乱时期朝鲜社会和文坛兴起的爱国思潮与纪实文风是赵彭年书写创变的现实语境。杜诗在朝鲜朝已成为诗学典范,文人对之相当熟悉。[60] 赵彭年同一时代的河受一与曹好益亦谙熟杜诗。河受一在《李杜韩柳诗文评》中论道:“李白之诗,公子王孙弄仙娥于楼台之上;杜子之诗,忠臣孝子救君父于水火之中。孰为优也?孰为劣也?仙娥不可舍也,君父不可遗也,吾将后仙娥而急君父也。”[61] 在河受一看来,杜高于李之处在于前者的忠君思想。曹好益《与金伯厚》云:“吾南经乱之后,书策一切扫尽,无从借得处。前日所假杜诗,幸搜付何如?老境吟咏,足以消遣底滞。”[62] “壬辰倭乱”后,书籍惨遭焚毁,曹好益幸运地搜集到杜诗,得以吟咏消遣。其《戏题》一诗写道:“江汉文章诗史笔,莫论梨雪竹风香”[63],其中“诗史”即指杜诗。可见,河、曹二人对杜甫的忠君思想与“诗史”精神都有深刻体认。

河受一(松亭先生)与曹好益(葛庵先生)文集

河受一《东征赋》(1575)与曹好益《西征赋》(1576)均作于赵赋之前,但为何此二人亦步亦趋地规摹中国纪行赋,未吸收杜甫“诗史”精神以突破书写传统?为何直至赵彭年才实现纪行赋的创变?

创变发生与否与文人们所处的社会历史环境密切相关。朝鲜开国多年,重熙累洽,升平日久,至宣祖初期更是励精图治,万目毕张,政化革新,文治荣盛。河受一与曹好益身处国家升平之时,未有将杜甫“诗史”精神付诸实际创作之契机与渴望,而赵彭年创作于倭乱之际,具体语境与之完全不同。

“壬辰倭乱”可谓朝鲜历史上前所未有的动乱,亲身经历者尹国馨感喟道:“自有东方,变乱之祸惨酷之甚,未有如今日者也。”[64] 变乱惨祸激起朝鲜士子文人强烈的爱国情感与民族意识。在时代刺激下,他们创作了大量记叙侵略者残暴罪行和民众身心苦难的篇章。柳成龙《惩毖录》、李舜臣《乱中日记》、鲁认《锦溪日记》、李廷馥《西征日录》、郑琢《龙湾闻见录》、郑荣邦《壬辰遭变事迹》、姜沆《看羊录》均为此时期记录巨变的散文作品,忠实地描述了战乱期间的见闻,抒发了仇恨倭寇、伤时忧国的情感。在国家存亡之秋、社会板荡之际,他们更侧重文学叙述重大事件的功能,更希望通过个人创作来记录整个时代历史。这些倭乱经历者的创作反映了当时朝鲜社会和文坛高涨的爱国思潮与纪实风尚。[65]

在爱国思潮和纪实文风的特定语境中,赵彭年亦如柳成龙等士子文人,一道承担起记载历史动荡、抒发家国情怀之责任。对于朝鲜文人来说,中国古典文化是能从中汲取语言、主题、范型等资源或创作灵感的终极宝藏。由于时代环境及个人际遇与杜甫颇多相似,赵彭年遂以其为楷模。他不仅在汉诗中描写倭乱间的个人经历与社会现状,而且跨越文体藩篱,将这种“诗史”意识移植入纪行赋书写之中。河受一、曹好益虽对杜诗极为熟悉,但他们创作纪行赋时尚未亲历这样的创作风潮与文化语境,因此未能像赵彭年一样汲取杜诗养分,从“诗史”化入“赋史”,将叙事视角由传统的历史咏怀转至现实观照。

伦理、叙事与文体:赵彭年纪行赋的意义

无论是在伦理教化方面,还是纪行赋的叙事传统方面,以及反映“壬辰倭乱”的文体类型方面,赵赋都具有重要的价值与意义。

其一,赵赋所蕴涵与体现的忠义精神和民族气节具有重要的伦理意义。“壬辰倭乱”爆发后,朝鲜上至大臣,下至庶民,只思自保,不顾君臣大义、国家危亡,社会伦理纲纪分崩离析。与当时逃亡之史官、呈辞之大臣不同,赵彭年不计个人安危,冒死逃出日军防线、奔赴行在。凭借其忠义品质与经世才能,赵彭年受到宣祖嘉赏与在朝中国文士的称誉:“上以为圣主之所嘉赏,下以为诸贤之所推诩。因以至于中国大人之所慕望而称引焉,此亦众人之所难能也。”(『溪』卷六“行状”:390)英祖朝(1725—1776)世子翊卫司副率李毅敬高度评价了赵彭年的义举:“竟得奔问于播越之间焉。则如公忘身爱君之忠,诚可谓贯日月而质鬼神。惟此一事,真可以垂光于竹帛,辉映乎千古,起立乎后人也。”(『溪』卷六“行状”:395)李毅敬还推崇赵赋中蕴涵的忠君报国热忱:“公有遗稿一卷,诗赋杂著并五百余篇,率皆寓然而发,非若文人谩[漫]浪吟咏者。若《寸草轩赋》及《龙湾述怀》等赋,备论三春报辉之诚,而要殚孝于爱亲;追记五蛇从难之迹,而拟竭忠于报君者也。”(『溪』卷六“行状”:395)礼曹判书兼弘文馆大提学洪良浩(1724—1802)也重视赵赋:“余尝读《寸草轩赋》,知公之孝;见《龙湾述怀赋》,知公之忠。呜乎!是可以不朽公矣。”(『溪』卷六“墓表”:398)奇宇万(1846—1916)也指出赵彭年其“诗足以领在乐官,文足以裨补风化”(『溪』“序”:329),突出强调其诗文的社会教化功能。

其二,赵赋兼具叙事的历史功能和审美功能,提升了纪行赋的叙事艺术。与中国纪行赋相比,赵彭年“赋史”的叙事方式增加了纪行赋的叙事层次:一为叙述作者行程;二为追忆历史事件与人物;三为记录国家时事。这种叙事层次增强了纪行赋的叙事功能,扩大了纪行赋的叙事空间与表现领域。自此,朝鲜纪行赋不仅记史、证史,甚至可以补史。然而赵赋的价值并不止于“史”的记录,它还具有叙事的审美功能,可记载作者因时势所激发的情感体验。《宣祖实录》对宣祖及群臣播迁义州之记述,忽略了他们当时真实的心理感受,而赵赋以第一人称叙事,抒情特征十分显著,表达了浓厚的家国情怀与复杂的民族情愫。这些强烈的主观情感叙述增加了赋文内容的真实性与可信度,使读者产生一种临场感[66],其艺术感染力远非史书之客观记载所能比拟。

其三,赵赋与同时期的纪实汉诗、散文等其他体裁作品相比,具有独特的个性与价值。赵彭年抵达义州龙湾馆后,不仅创作了《龙湾述怀赋》,还创作了《龙湾述怀》诗四首。两者为同题之作,创作时间、地点、情感等大致相同,但由于体裁不同,呈现出显著差异。首先,情感表达方式不同。《龙湾述怀》其一曰:“主辱臣当死,时危敢顾私。腰间一长剑,倚马立西垂。”(『溪』卷一:340)奇宇万《溪阴集序》评云:“及味其忠愤诸作,虽谓日月争光,非过语也。第其《龙湾述怀》,尤令志士沾襟。其诗曰……,方拈笔写此,星月为之动光。”(『溪』“序”:329)在内容上,此诗为感乱伤时之作,抒发忠君报国豪情,与《龙湾述怀赋》完全相同;但在表达方式上,此诗直抒胸臆,而《龙湾述怀赋》则主要通过叙述自汉城奔赴行在的艰难历程,以展示作者的赤诚忠义。其次,诗与赋在结构上有严密与松散之别。《龙湾述怀》后三首均为七绝,分别描写思家、忆妾、怀才不遇之情事,加上第一首五言,这四首汉诗抒写了四种不同事件,虽冠以同一题目,但彼此间相对独立,即使调动前后顺序,亦不影响文本意涵。而作者在《龙湾述怀赋》中则随着时间流逝、行程推进、景物变迁,心绪亦随之不断变化,因此所记途中的事件与情感有着鲜明的时间延续和空间顺序,不可前后错动。刘熙载在《赋概》中曾指出诗体与赋体的差别:“赋起于情事杂沓,诗不能驭,故为赋以铺陈之。斯于千态万状、层见迭出者,吐无不畅,畅无或竭。”[67]《龙湾述怀》四首汉诗仅描写四种情事,未能全面展现赵彭年奔问行在途中的见闻感受,因此,他才选择更适合铺陈叙事的赋体,来叙述其艰辛旅途,以示自己的忠肝义胆。

除汉诗外,赵赋与纪实散文相比,亦有其独特之处。柳成龙(1542—1607)《惩毖录》“以经世之文章,深含爱国怜民之思想”[68],是“壬辰倭乱”时期著名散文,其《序》云:

《惩毖录》者何?记乱后事也,其在乱前者往往亦记,所以本其始也。呜呼!壬辰之祸惨矣。浃旬之间,三都失守,八方瓦解,乘舆播越……每念前日事,未尝不惶愧靡容,乃于闲中粗述其耳目所逮者。自壬辰至戊戌,总若于言……虽无可观者,亦皆当日事迹,故不能去。[69]

柳成龙身为都体察使,主要承担应接明将任务,同时还积极招募兵士,组织领导抗倭战争。此书首先交代倭乱前对日外交关系,倭乱发生原因,然后详尽叙述宣祖二十五至三十一年忠州、临津、平壤、晋州、闲山、蔚山等各地战况,最后总结成败得失。《惩毖录》与赵赋各有特色:首先,从叙事纪实角度看,《惩毖录》所记录的柳成龙扈驾关西的时间及路线与《宣祖实录》记载相同。由上文可知,赵赋亦记载了这段行程,然而与《惩毖录》并非完全一致,提供了另外一条交通路线。其次,就读者阅读感受而言,赵赋与《惩毖录》相比亦有独特之处。朴胤源(1734—1799)《广韩赋序》指出了赋体与史书的区别:

夫金富轼之《三国史》,徐居正之《东国通鉴》,记述东事备矣。而卷多者难领会,迹繁者易遗忘。今是赋也,总而撮之,以入于半卷之内,数句为一事,一事下辄悬注释,凡三千七百年之故,瞭然具载,览不终日而尽得之矣。岂不要而易领,简而少忘哉。且褒贬是非,寓于笔端,使观者有所劝戒焉,则亦赋中之事也。[70]

《惩毖录》不仅是“一部著名的汉文纪实散文作品”,也是“一部忠实记录抗倭战争始末的历史文献,弥足珍贵”。[71] 依照朴胤源论述可知,赵赋与四卷史料《惩毖录》相比,其优点正在于篇幅短小,纪事简略可观,使读者易于领会记忆,并有所劝诫。再次,就叙事层次而言,赵赋与《惩毖录》相比,纪实亦咏史,赋中追怀所经之地的历史事件与人物。此种追怀历史遗迹的写作方式和以古鉴今的文学功能源自纪行赋的体制特征,为《惩毖录》所未有。

目前学术界显然未能充分认识到赵赋的独特价值。例如赵东一《韩国文学论纲》[72]、韦旭升《韩国文学史》[73]、金英今《精编韩国文学史(中文版)》[74] 三种朝鲜文学史皆未探讨赋这一文学体裁。李家源《韩国汉文学史》、李岩《朝鲜文学通史》、杨昭全《朝鲜汉文学史》等虽然梳理了朝鲜赋的发展脉络,但在论述“壬辰倭乱”期间的文学创作情况时仅论及汉诗、散文、小说等体裁,而忽略了赋体作品。除上述朝鲜文学史等通论性质的著作外,中、韩学界关于“壬辰倭乱”时期文学创作情况的研究也主要集中于汉诗、散文、小说等体裁[75],尚未注意到这一时期的赋体作品。当代学术对赵赋研究之阙略与上述朝鲜文人对赵彭年其人其赋之礼赞致意并观,不啻霄壤之别。是故,欲深化对“壬辰倭乱”时期文学创作情况的认知,弥补此段文学史研究的不足,不可不措意于赵赋。

余论

张伯伟先生指出:“以汉字为基础,从汉代开始逐步形成了汉文化圈,直到十九世纪中叶,在同一个文化精神的熏陶下,[它]表现出惊人的内聚力。”[76] 在十九世纪中叶之前的东亚地区,汉字、儒学、律令、科技、佛教等五要素促成了一个文化共同体,学界称作“东亚文化圈”或“汉字文化圈”。[77] 在东亚汉文化圈中,各国文学之间密切接触、交流与融合,享有共同的文学传统和文化意识。然而东亚文明远非纯粹单一,必须充分认识到其间的丰富性和复杂性。在东亚比较文学研究中,揭橥文学作品与周边国家文学的内在联系固然重要,不过探究其发展衍变似乎更具意义。达姆罗什指出,当一个作品进入世界文学的域界,它会在多种意义上受益,因此有必要仔细察看其在特定情形下的嬗变。[78] 这种理论同样适用于探寻文学类型的异域之旅,因为“主题与形式、手法和文学类型的历史,显然是国际性的历史”[79]。考察一种文学类型在异域旅行中发生了哪些变异,以及变异为何发生,也即显得尤为重要。

纪行赋是东亚汉文赋的一种类型。文学类型之成立是基于稳定的体制特征和权威的写作范型,即“一批文本共同遵循一套相对固定的惯例或者规则”[80]。班彪《北征赋》等为纪行赋这种文学类型树立了书写范型。朝鲜此种赋类即渊源于中国,并遵守其书写典式,但在“壬辰倭乱”的特定语境下,赵彭年吸收杜甫“诗史”精神并浸染文坛纪实风气,实现了纪行赋书写范式嬗变,即叙事视角从追怀历史遗迹转变为记录国家时事。

在十九世纪中叶之前的东亚汉文化圈内,各国文学是一个紧密联系的整体,中国“相当程度上扮演东亚区域的中心之角色”[81],对周边国家、民族以文化输出为主。而周边国家同样会依据本民族历史文化传统和社会现实语境做出不同选择,有接纳、吸收、拟效,有误解、排斥、淘汰,亦有革新、拓展、嬗变。这些在交流活动中存在的差异和产生的变异,促使东亚内部的文学形成了共通性中的民族性以及统一性中的多样性。

向下滑动查看所有内容

全文完

原载于《外国文学评论》2022年第4期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注