旧文品读 金璐∣《维兰德》:美利坚早期共和国的文化政治再思考

《维兰德》是美国作家查尔斯·布朗出版于1798年的哥特小说,讲述了同名主人公受神秘怪声蛊惑、手刃至亲的家庭悲剧。本文拟从詹姆逊的“政治无意识”阐释出发,探索小说文类形式和叙事机制下隐蔽的意识形态矛盾,揭示作者对早期共和国复杂政局的深刻反思。由于《维兰德》的哥特主题复现了美国建国初期的党派斗争,文本的叙事策略流露出作者对民粹主义政治的愤懑,小说的求爱叙事副线则折射出作者试图破解新旧生产方式冲突的乌托邦投影。该作品超越了一般的个体家庭悲剧,既勾勒出新兴共和国社会转型时期的尖锐政治危机,亦构成布朗无意识地参与国家政治讨论、隐秘地表达其政治态度、想象性地解决社会矛盾的重要场域。

作者简介

金璐,女,1988年生,发表本文时为厦门大学外文学院博士研究生,主要研究领域为早期美国文学、美国思想与文化。

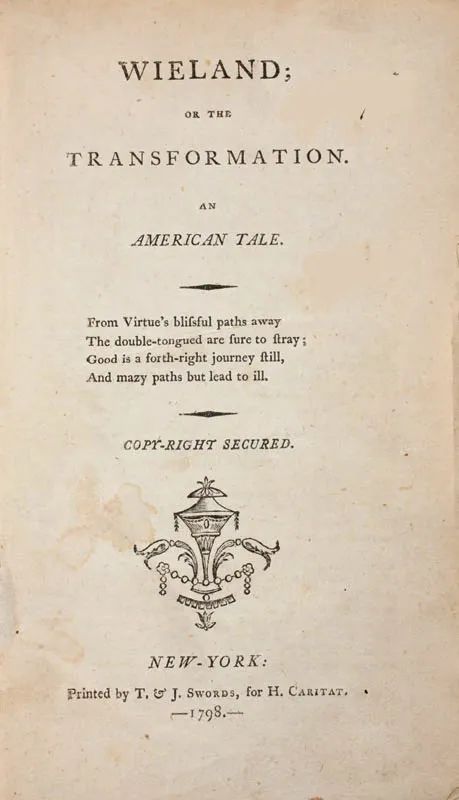

《维兰德》(Wieland; or, The Transformation: An American Tale)是美国作家查尔斯·布朗(Charles Brockden Brown)出版于1798年的哥特小说。该作品以1781年的叶茨灭门案为素材,讲述了维兰德受神秘怪声蛊惑、手刃至亲的家庭悲剧。因《维兰德》的情节黑暗血腥,布朗的叙述方式又晦涩难解,该小说长期以来都被视为模仿欧洲哥特传统、迎合美国新兴文学市场的拙劣之作。直到二十世纪八十年代后期,随着文学批评的文化转向和美国早期共和国思想史研究的发展,西方学界的布朗研究才日渐升温,开始呈现出前所未见的纵深和广度。西方学者或从认识论的视角出发,探索布朗对十八世纪经验主义和情感主义哲学的质疑与反思;或以审美体验为基础,考察布朗对伯克和康德美学思想的借鉴与批判;或从公共领域的结构转型入手,揭示布朗对早期知识分子文化职责的思考;或以传记文献为依据,记录早期作家在艺术追求和生存焦虑之间的两难抉择;或从女性主义批评的角度切入,解读早期共和国的性别关系和女性遭遇的父权压制;或以法律研究为重心,剖析布朗对建国初期司法解释程序和陪审团制度内在问题的关注。

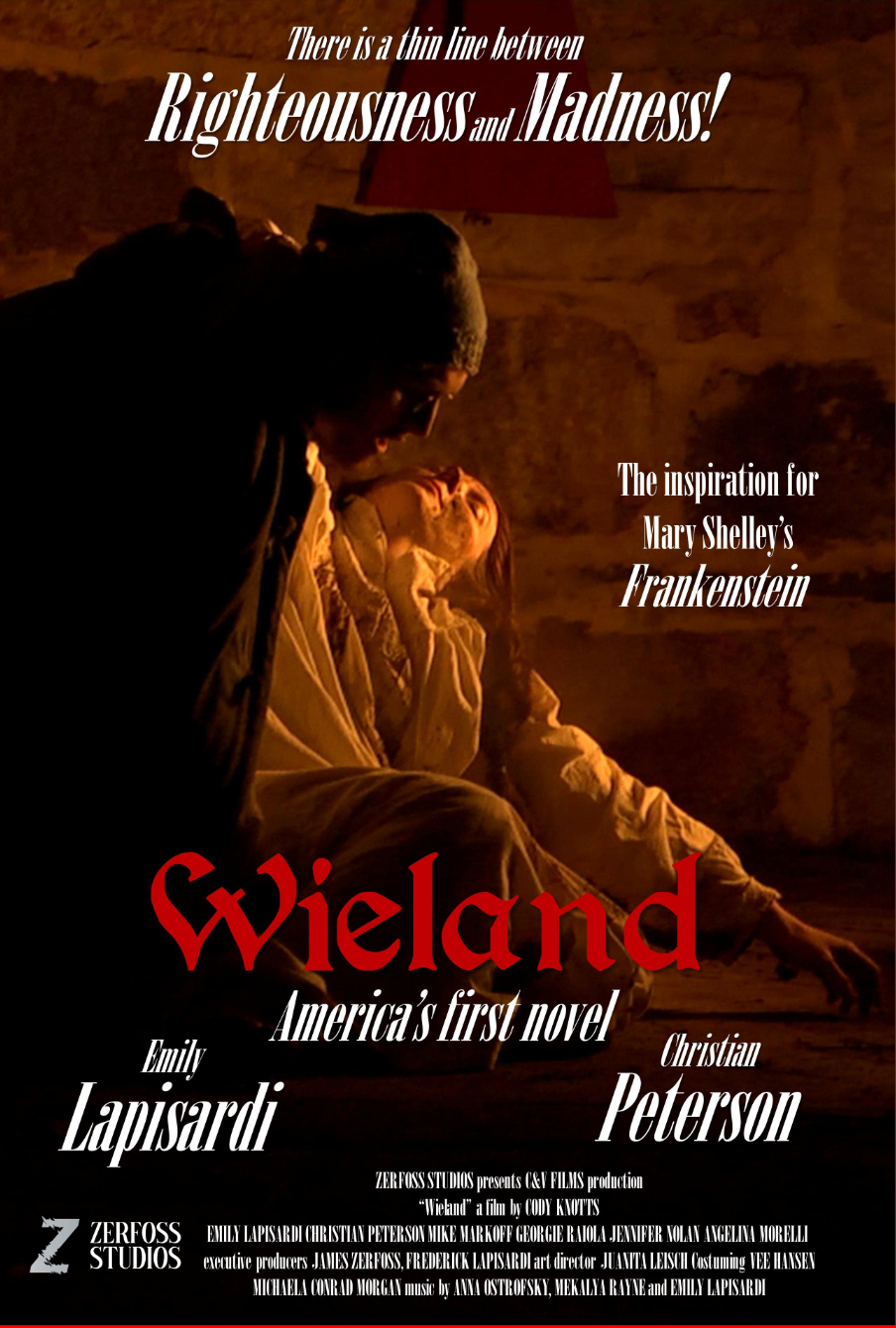

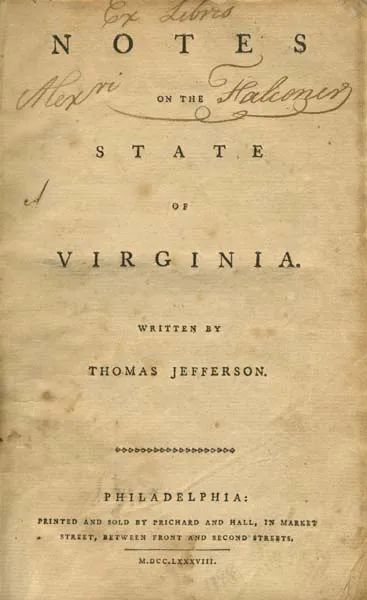

《维兰德》扉页,1798年初版

尽管国外的布朗批评视野广阔、焦点精深,却少有学者着眼于政治思想研究的侧面,关注作者对早期合众国动荡政局的思考,并就其作品与后革命时期文化政治的微妙关联展开深入讨论。反观国内学界,大部分主流的美国文学史著作尚未收入布朗的早期作品,至今也未见《维兰德》的译介,而为数不多的相关研究仍集中于作者对北美清教传统的批判和对欧洲哥特文学的继承上,全然忽视了作品与新兴共和国的政治文化关联。鉴于此,本文拟从詹姆逊对文学文本的“政治无意识”阐释出发,通过探索《维兰德》文类形式和叙事机制下隐蔽的意识形态矛盾,以期揭示小说与早期共和国文化政治之间的动态辩证关系。由于作品中手足相残的哥特主题复现了建国初期激烈的党派斗争,自然贵族维兰德沦为杀人狂魔的叙事策略隐含作者对民粹主义政治的愤懑,普莱尔、卡尔文和克拉拉的求爱叙事机制呈现出合众国社会转型时期的文化焦虑,以及作者力求破解新旧生产方式冲突的乌托邦想象,《维兰德》不仅勾勒出美利坚早期共和国的尖锐政治危机,亦构成了布朗无意识地参与国家政治讨论,审视、反思和应对复杂社会矛盾的象征性行为,诚如简·汤普金斯所言,布朗小说的价值在其文本生产的社会政治意义,“解读其作品的关键在于文本试图建构的历史语境以及它和国家政治的重要关联”。

01. 哥特形式下隐蔽的

党同伐异危机

与1790年代风靡大西洋两岸的安·拉德克利夫(Ann Radcliffe)的《尤道弗的奥秘》(The Mysteries of Udolpho, 1794)和马修·刘易斯(Matthew Lewis)的《修道士》(The Monk, 1795)一样,布朗的《维兰德》也被定义为哥特小说,并以其暗黑恐怖的哥特美学成功跻身新兴的北美文学市场,极力挑动大众读者的阅读神经。

小说一开篇,叙述人克拉拉便将读者引入记忆中晦暗沉重的家族往事。月黑风高之夜,山巅神殿骤然起火,父亲老维兰德离奇自燃。腹语者卡尔文出现后,小说的气氛则更加阴森诡秘。卡尔文巧舌如簧、装神弄鬼。他时而游荡山间,用缥缈不定的“神谕”捏造普莱尔远方情人的死讯;时而藏匿壁橱,伪装亡命之徒,欲对克拉拉强行不轨;时而幻影移行,制造魅影和萤火,在维兰德古宅中神出鬼没。直到第十六章结尾处,维兰德在怪声的蛊惑下手刃至亲,妻子凯瑟琳横尸卧室,布朗步步为营、层层递进,将小说的惊悚效果推向高潮。由于传统的欧洲哥特文学多以“废弃的城堡、古旧的大宅、蛮荒的原野”为背景,而“被历史掩埋的秘密”常以“鬼魂、神灵、命运等超自然的形式”复现回归,《维兰德》中荒原祖宅、山巅神殿、广袤边疆等哥特空间、父亲自焚之谜、儿子疯狂弑亲等哥特主题以及鬼影、火光、怪声等哥特元素,都与十八世纪的欧洲哥特风格有所重合,因此对当时的北美和欧洲读者颇具吸引力。作者布朗本人在另一部作品《埃德加·亨特利》(Edgar Huntly, 1799)的前言中也表示,鉴于他的前几部哥特小说深受读者追捧,他愿意“继续创作相同文类的作品”。

电影《维兰德》宣传海报,尚未上映

虽然赫伯特·布朗(Herbert Brown)和亚历山大·考伊等美国建国时期文学研究者认为,作为合众国历史上的第一位职业作家,布朗对欧洲哥特文类的借鉴有取悦大众读者、迎合文学市场之嫌,但如果仅凭《维兰德》的哥特形式即将其视作“为恐怖而恐怖”的通俗文学,则无疑是对该小说深层政治内涵的忽视。弗里德里希·詹姆逊在《政治无意识》中指出,虽然冒险传奇、哥特小说等亚文类原型常以消遣或娱乐的姿态出现在读者面前,但这些看似通俗的体裁往往在休闲读物和严肃文学的中间地带游移不定,无形中构成了两种文化空间交迭并存的场所。具体而言,一方面,哥特小说通过其审美意识形态的生产,以恐怖、模糊、暴戾的崇高美学激起普通读者“纯粹的想象快感和冒险体验”,构筑出“传奇和白日梦、叙事商品和通俗文学的低级语言空间”;另一方面,被哥特形式压抑的文本内部张力亦在呼唤严肃读者拨开审美遏制策略的迷雾,走进“原初政治冲突的世界”,重构历史现实和意识形态的潜在文本。

关于哥特文类和社会政治的密切关联,西方批评家的思考由来已久。早在十八世纪末,萨德侯爵便提及欧洲动荡政局对英国作家的影响,将拉德克利夫和刘易斯的哥特书写视为“法国革命颤栗席卷欧洲的必然结果”;而现代批评家霍格尔也明确指出哥特叙事中的意识形态特征, 称十八世纪晚期欧洲流行的哥特文学映射出新生资产阶级对封建秩序既仇视又迷恋的矛盾心态。由此可见,若要揭示布朗小说《维兰德》中的“政治无意识”,首先必须穿透其哥特形式建构的通俗审美空间,将其置于美利坚早期共和国独特的政治视域内加以考察。

正如罗伯特·夏霍普在《民主的根基:1760-1800的美国思想与文化》一书中指出的,虽然轰轰烈烈的北美独立运动充分调动了社会各界的爱国热忱,但随着反英斗争的胜利、宗主国力量的撤离和中央权力的真空,殖民地人民同仇敌忾的革命激情也悄然退却,转而为错综复杂的国内矛盾所取代。在新兴的共和国面临国家路线、政府构型、社会形态抉择的后革命时期,一度被国家主义宏大理想收编与整合的各方利益的差异渐次浮现,愈演愈烈的派系冲突成为建国初期国内政坛的主要矛盾。如果说1780年代初期,地方主义者(the Localists)和国家主义者(the Cosmopolitans)还只是在各州的普选权问题上产生分歧,并未结成阵营;1787年修订宪法期间,联邦党人(the Federalists)和反联邦党人(the Anti-Federalists)仅就中央和地方政府的权力分配展开政治辩论,并在宪法通过后迅速解散;那么,1790年代,蓄积已久的派系龃龉终于在华盛顿内阁的严重不和中彻底爆发。由于财政部长汉密尔顿和国务卿杰斐逊对国家内政外交的设计南辕北辙,在长期对峙交锋却难以达成共识的政治实践中,前者组织的联邦党(the Federalists)和后者支持的共和党(the Democratic-Republicans)应运而生,激烈的政治论战和尖锐的党派攻讦接踵而至,合众国的政界硝烟四起、危机丛生。

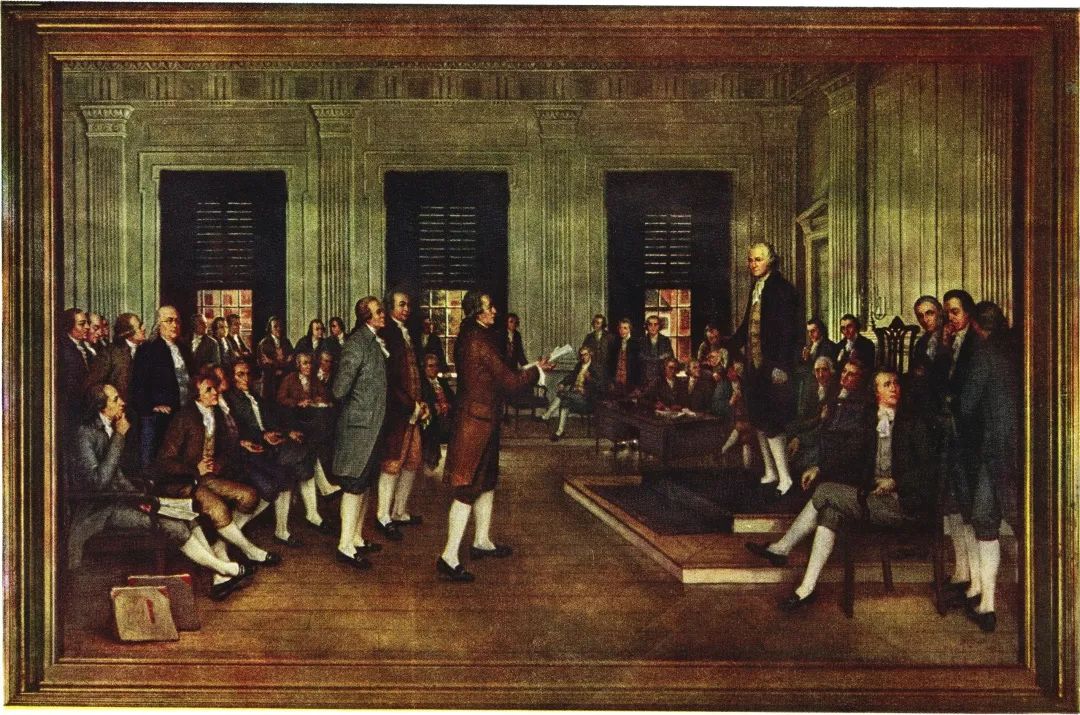

1878年11月7日,美国宪法在费城独立大厅通过

by John H. Froehlich, 1935

面对中央政权的日渐分裂和政党政治的日趋恶化,美国的开国者们深感不安。约翰·亚当斯即在致友人乔纳森·杰克森(Jonathan Jackson)的信函中坦承了自己的忧虑,称“党争是我们宪法中最大的政治罪恶,没有什么比共和国分裂为两大党派,两派各有党魁并互相倾轧更让我感到恐惧”。而饱受内阁争端困扰的华盛顿总统亦在下野演说中痛陈党派分立的恶劣影响,认为政党政治扰乱政府行政、破坏公共自由,为独裁统治、民众骚动和国外势力的介入大开方便之门,党派斗争的火焰一旦熊熊燃烧,民主政府必将灰飞烟灭。不难想见,党争危机已经渗入十八世纪晚期国家政治生活的血液中,成为笼罩在合众国上空挥之不去的阴霾。

作为一名生于北美革命战火、长于国家建制时期的知识分子,布朗和大多数同时代的政治家一样,对党派斗争的政治现实深恶痛绝。在1803年发表的政论文《致美利坚合众国政府》中,他便假借法国公使对拿破仑所做的国事陈情,淋漓尽致地讽刺了早期共和国的政党政治。在法国公使眼中,新生的合众国孱弱无力,根本不足为惧。合众国的中央政府两党对立,各有诉求;诸州各行其是,互相拆台,“整个国家已沦为党争和叛乱的温床,勉强将对峙势力缚于一室尚需极大的智慧和勇力,稍有风吹草动,共和国自我倾覆的内乱便会不期而至”。与《维兰德》同年问世的连载小说《屋中人》则更为清晰地展现出布朗借哥特文类批判国内政治斗争的文学尝试。在这部结构松散的漫谈式作品中,布朗极尽恐怖之笔墨,转述了《伯罗奔尼撒战争史》中一场因党争引发的血腥屠杀。大希腊某邦国两党相争,同室操戈。低劣的党派在夺取政权、粉墨登场之初,便设立了裁判所和行刑队,旨在肃清政敌、铲除后患。小说中,裁判所法官的唯一任务即是挑选将被牺牲的政治对手、制定死亡名册,而行刑队卫兵则在子夜出没,将反对派从甜美的梦乡和妻儿的怀抱中拖出,就地正法。布朗不无戏谑地表示,“编年史家对该事件时间、地点和罹难人数再精准的记录,都无法为我们的读者还原当年政治动乱的整体面貌,反倒是他对党争和杀戮细节的描述颇有价值,再愚钝的读者看到这些描写,即使他对国外的历史再不了解,也能从现下的环境中勾勒出当时的画面”。以寥寥数语的评论,作者将矛头直指国内严酷的政治环境,更以斜体标注提醒读者以古鉴今,其通过哥特写作隐喻合众国党派纷争的匠心呼之欲出。

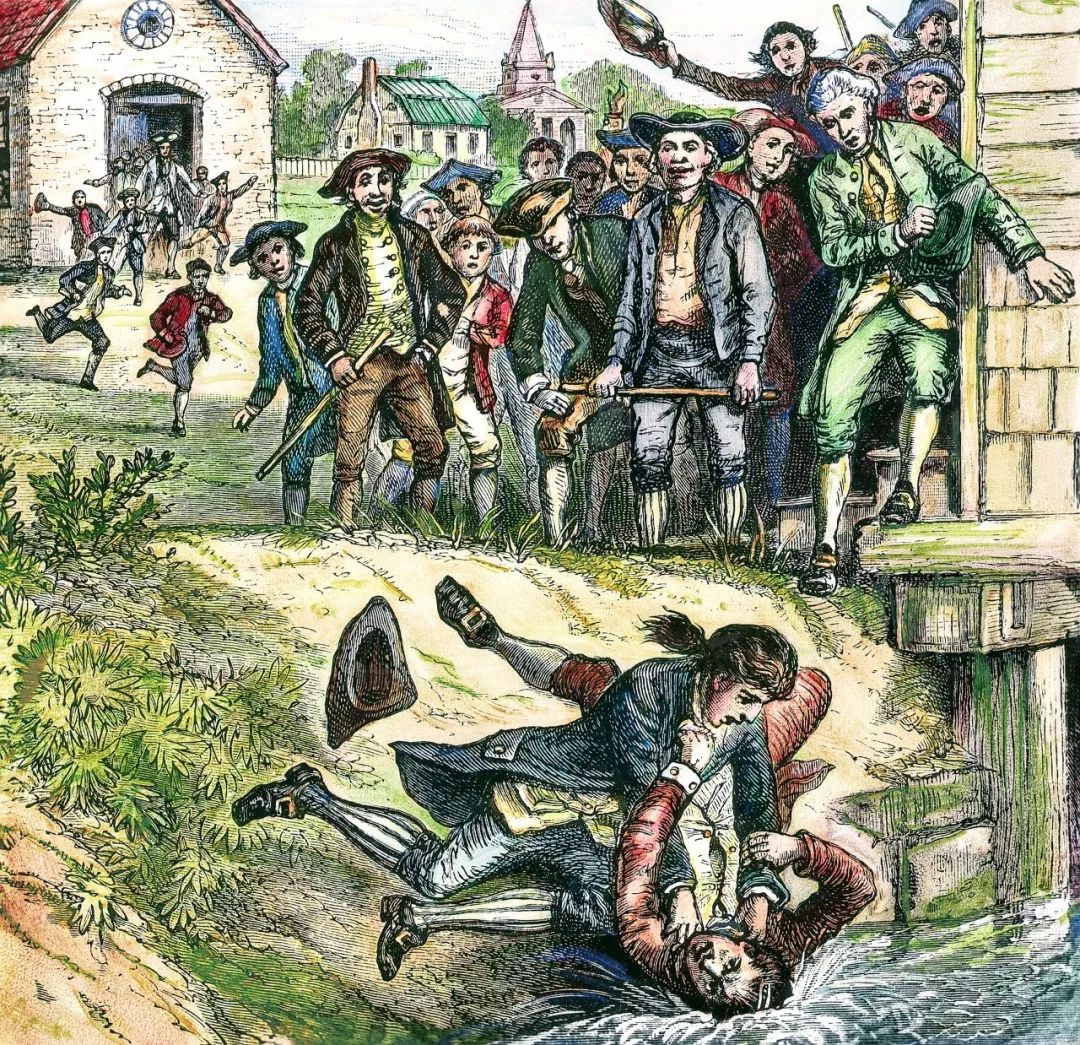

回观布朗同时期创作的《维兰德》,虽然乍看之下,同名主人公暴虐弑亲的哥特故事与美国国内政坛的冲突毫无交集,但只需对小说的创作前情稍作分析,文本独特的哥特性和党派斗争的微妙关联便能被凸显出来。布朗在作品扉页的启事中谈到,维兰德的家庭悲剧并非虚构,而是取自一则真实的公告——即《纽约公报和信使周刊》(New York Gazette and Weekly Mercury)1781年12月登载的叶茨灭门案。根据《马萨诸塞探察报》(The Massachusetts Spy)对这一事件的后续报道,叶茨是狂热的震颤教派(The Shakers)成员,因突然受到“神灵”感召而精神失常,连夜杀害妻子和四名儿女。《维兰德》的前半部分或许和叶茨惨案非常相似,但小说的哥特线索并未止步于此。维兰德杀妻弑子后,布朗在原始案件的基础上增加了兄妹反目的全新哥特主题与内容,并不遗余力地刻画兄长三次越狱追杀妹妹克拉拉、手足至亲骨肉相残的尖锐冲突,小说后半部分的剧情也因此在维兰德兄妹针锋相对的决斗中走向血腥恐怖的巅峰。也许在一般读者看来,主人公兄妹的刻骨仇恨突如其来、无缘无故,但作者布朗对这一情节的设计绝非心血来潮。在布朗对叶茨事件的加工和续写中,文本底层的特殊政治矛盾也逐渐浮出水面。

描绘震颤教派信徒舞蹈的雕版画,1840年

自1764年《奥特朗托城堡》(The Castle of Otranto)问世以来,历经克拉拉·里芙(Clara Reeve)、索菲亚·李(Sophia Lee)和安·拉德克利夫等几代作家对哥特文类的不断探索,十八世纪晚期的欧洲哥特文学已经形成较为固定的情节结构,通常以“恶棍式的伪父亲角色迫害女主人公”为主要模式,探索父权制度和女性主体的复杂关系,大部分作品从未涉及兄妹关系的描述。即便《修道士》中偶然出现了兄妹感情的次要情节,兄长也是作为拯救妹妹于危难的保护者而非敌对者的形象出现。布朗的《维兰德》不仅扩展了原初的谋杀案,同时亦偏离了欧洲哥特文学的传统范式,将小说的终极矛盾置于兄妹阋墙、你死我活的激烈争斗中,个中深意无疑值得思索。

虽然十八世纪末的欧洲哥特小说中几乎未见兄妹隔阂,但大洋彼岸北美共和国的政治文献中却不乏将党派斗争和兄弟矛盾进行类比的修辞惯例。在联邦党人和共和党人口诛笔伐的论战实践中,将政治异己视为敌对兄弟的表达屡见不鲜。杰斐逊在《克里斯托夫·艾伯林信函笺注》(“Notes on the Letter of Christoph Daniel Ebeling”, 1795)中便把联邦党人称为“虚伪的兄弟”,并试图遏制反对派在参议院、行政以及司法领域的影响力。同样,他在致罗伯特·威廉的信函中也表示,联邦党人的所作所为有如“分裂的兄弟”,对于他们的反动和抵抗断然不可容忍。汉密尔顿亦在与奥尔巴尼城市市长的官方通信中指出,“党派异见充斥我国重要行政部门的事实令人万分心痛,正如兄弟之间的不合,必将对整个家庭的幸福造成莫大的破坏”。布朗本人为《美利坚合众国公共政治事务漫想》一书撰写政治评论时,甚至直接引用约翰·亚当斯的比喻,严厉斥责共和党和联邦党同为亲缘,却以国家名义“折磨、囚禁和绞杀亲生兄弟”的恶行。

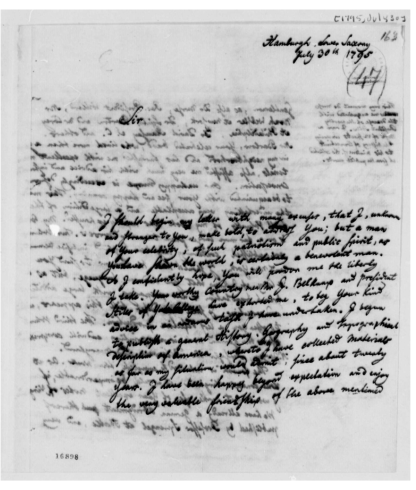

克里斯托夫·艾伯林致托马斯·杰斐逊的信

1795年7月30日

如此看来,《维兰德》中兄妹相残的哥特主题显然是北美政坛激烈战火在文学领域的持续蔓延。在小说文本与合众国党派斗争的巧妙呼应中,布朗的哥特书写也渐渐和欧洲的文学传统分道扬镳,在北美大陆特殊的文化语境中产生了全新的政治意义。值得注意的是,腹语者卡尔文纵然诡计多端、操控人心并间接导致了维兰德的家庭悲剧,但他和诱拐摧残女性的欧洲哥特恶棍全然不同。卡尔文既无谋杀克拉拉的企图,亦未对其造成任何实质性的伤害,反而在她受到哥哥进犯、命悬一线之际出手相助,挽救了她的生命。同样,尽管克拉拉忆及往事时情绪愤慨,将卡尔文称为“卑鄙小人”和“罪魁祸首”,但她却从未将其视为自己的对手。相反,她不仅数次直呼维兰德为“我的仇敌”, 更对兄长怀有无法言喻的深刻恐惧。

虽然从表面看来,维兰德兄妹的矛盾冲突在小说中部猝然爆发,但其实尚在二人关系融洽之时,兄妹裂隙已在文本的两处哥特细节中初见端倪,显现出手足相残的不祥征兆。第一次听到壁橱怪声后,克拉拉为排遣抑郁独自漫步山中,暮色四合之际,她在幽暗的林间沉沉睡去。诡异怪诞的梦魇中,哥哥站在悬崖尽头向她招手、催她前行,“若非有人突然从后面抓住她,叫她‘小心’,只消再走一步,她便会葬身无底深渊”。第二次遭遇壁橱怪声时,克拉拉鼓起勇气拧动把手,却发现似有神秘人物从内部抵抗。惊惶失措之际,她下意识地猜测藏匿其中图谋不轨的恶徒,脑海中的第一反应竟然还是“哥哥”。在女主人公的梦境和潜意识中,深不可测的峡谷和黑暗封闭的壁橱显然是其本能欲念暗涌蛰伏的场所,而维兰德频繁出没其间的幻象和错觉无疑构成了她投射式的自我防御机制。通过将自己对兄长的憎恨和敌视转化为维兰德对她的迫害,克拉拉凭借受害人的心理保护自我免遭道德性焦虑的折磨,以便从“难以忍受的负罪感中得到解脱”。而随着维兰德的癫狂失常,隐性的对立关系逐渐明朗化。哥哥扬言不斩草除根誓不罢休,克拉拉也随身藏匿小刀以备不时之需。正是在维兰德兄妹正面对决的关键时刻,布朗直接借克拉拉之口宣布,“我之前所述全是为了这一场景做铺垫”。二人殊死搏斗之间,不仅维兰德面目狰狞、心狠手辣,强迫妹妹就范,克拉拉亦一改往日的温良顺从,奋起反抗,挥刀刺向哥哥的心脏。纵然千钧一发之际,卡尔文尖利的腹语声响彻屋舍,妹妹慌乱中掉落小刀,哥哥恍惚间拾起小刀自刎,克拉拉在追忆往事时却无法否认,“当时她的内心充满了弑兄的黑暗念头,她的双手也浸满了哥哥的鲜血”。显而易见,在布朗对欧洲哥特文类范式的重新改写中,或明或暗的兄妹矛盾与北美社会即时性的政治危机交相呼应,暗合联邦党人与共和党人之争日趋白热化的党争现实。在早期共和国的政治视域内,小说再现了合众国屋檐下难解的家庭矛盾,为进一步考察布朗对早期国家政治的反思提供了重要的社会历史潜文本。

02. 叙事策略中隐含对

民粹主义的愤懑

根据查尔斯·科尔对作者创作背景的考察,布朗在1798年《维兰德》完稿后,将小说副本直接寄给了和他并无私交的托马斯·杰斐逊。虽然从随书附信看来,作者希望获得副总统对其作品的肯定,从而提高自己的文学声望;但事实上,布朗这番看似无心的行动却表露出他试图与杰斐逊及其民粹主义党派精神展开对话的“政治无意识”。1790年代末期的合众国政坛正是联邦党人和共和党人力量博弈、初见分晓的重要战场,而两党对人民民主的态度构成了赢得战役的关键砝码。一方面,联邦党人仇视民众,汉密尔顿声称大众是“毫无理性、暴力危险的巨大野兽”,他甚至在制宪会议上公开表示,“民众狂暴而善变,鲜少做出正确的判断和决定,唯有精英政府的铁腕能将轻率的民主驯服”。而另一方面,共和党人却对普罗大众怀有极大的忠诚和信任。杰斐逊深信根植于人性天赋中的美德和判断力,对人民群众自我管理和治理国家的能力颇有信心。他曾在致法国学者尼摩尔(Dupont de Nemours)的信函中谈道:“有些人喜爱民众,却把其当作孩童,生怕他们没了保姆的照管便会无法无天,而我认为他们是成年人,应该给予完全的自由来进行自我管理。”在他看来,人人生而平等,以财富和出身划分的人为贵族(Artificial Aristocracy)并没有统治国家的天然合法性。只要通过机会均等的公共教育,任何公民都有能力成长为德才兼备的自然贵族(Natural Aristocracy),成为民主自治政府的顶梁之柱。即便在马萨诸塞州发生谢司起义,华盛顿总统哀叹“农民暴动的星火呈燎原之势,国将不国”之时,杰斐逊依然冷静地赞扬群众的反抗力量,与共和国政府沦为独裁集团的危险相比,“各处偶尔兴起的革命风暴和流血叛乱尚能接受,因为危险的自由远甚于安静的奴役”。

Shays' protesters taking down a tax collector,2017

1790年代恰逢共和国建章立制的多事之秋,而骤然爆发的法国革命则进一步加剧了国内政坛的分裂,面对大洋彼岸混乱无序的暴民政治,联邦党人惊慌失措,唯恐民粹主义的风潮波及北美大陆。崇尚人民民主的共和党人却力促吉伦特派公使吉尼特(Edmond Genêt)访美,激起美国民众排山倒海的革命热情。甚至在知悉巴黎九月屠杀和雅各宾派滥杀无辜的残酷暴行后,杰斐逊仍然不懈地为民粹主义辩护,称“用少数无辜者的鲜血来换取整个世界的自由是无可厚非的”。

随着联邦党人在精英主义和敌视民众的道路上渐行渐远,共和党人将诸多社会团体和中下层群众聚集到了人民民主的旗帜之下,十八世纪晚期合众国的党派斗争风向渐明、胜负可辨。作为一名亲历独立战争、深谙党派矛盾的早期知识分子,布朗对杰斐逊与日俱增的个人声望和国内逐渐抬头的民粹主义政治趋势深感不安。虽然他既非共和党人,亦不属于联邦党人的阵营,但他对大众智性的怀疑和对民粹主义政治的恐惧却由来已久。布朗1771年出生于费城一个信奉和平主义的贵格派家庭,六岁时北美独立战争爆发。作为反英斗争的前哨重镇,宾夕法尼亚州是少数实行一院制或人民直接民主的革命政府,政治实践尤为激进。革命党人从殖民总督手中夺取州政权后,要求全体市民宣誓效忠。布朗的父亲因拒绝拥护临时政府而被认定为反革命分子,随即被没收家产、流放弗吉尼亚。即便八个月后获释归家,布朗一家却被剥夺了经商营生的权利,生活陷入困顿。而根据贵格派成员留下的历史记录,所谓的爱国人士其实暴行累累。革命政府不仅无端以叛国罪处死反抗的贵格派人士,革命党人涌上街头纵火破坏、打砸抢劫更是家常便饭。独立战争中的暴民政治给年幼的布朗造成了极大的心理创伤,以自由为名的多数人暴政成为他记忆深处挥之不去的梦魇。在布朗眼中,十八世纪晚期的合众国政局宛如昨日重现,杰斐逊和共和党人对法国革命的推崇和对国内民众叛乱的支持唤起了他埋藏于意识深处的童年阴影,对民粹主义似曾相识的恐惑再度袭上心头。

仅需对布朗同时期创作的历史小说稍加考察,作者对民粹主义政治的消极态度便清晰可见。在1799和1800年分别发表的《帖撒罗尼迦》(Thessalonica: A Roman Story)和《西塞罗之死》(Death of Cicero, A Fragment)两部历史小说中,布朗以罗马帝国的史实为基础,对民众的智性和自治能力表达了深刻的怀疑。

《西塞罗之死》

by François Perrier

后者格局较小,讲述了罗马政治家西塞罗遭遇政敌追捕的逃亡轶事。在布朗笔下,年迈的西塞罗纵然决意赴死,但投机小人波皮利乌斯的背叛却直接酿成了伟人暴毙街头的悲剧。平民波皮利乌斯早年被控谋杀,全因西塞罗的庭审辩护得以保存性命。然而,他对西塞罗忠贞不贰的誓言在安东尼的高额悬赏面前却显得一文不值。布朗对波皮利乌斯背信弃义、两面三刀、手刃恩主之丑态的刻画,尽显作者对民众智性的质疑和否定。在他看来,大众缺乏明辨是非和趋善避恶的理性判断,极易受到金钱或利益的左右而摇摆不定,显然不足委以家国重任,而《帖撒罗尼迦》则分析了同名罗马城邦覆灭的根源,将矛头直指一场因错误的民众激情而起、最后血流成河的民粹主义运动。小说中,偌大城邦的倾覆竟缘于群众集会上的一起口角之争。一名神志不清的醉汉在观看马戏表演时执意闯入权贵席位,遭到官兵的武力制服。好事的旁观者愤愤不平,纠集乌合之众对抗执法,一时间官军镇压平民的谣言不胫而走。源源不断涌向大剧场的群众不明所以,却被激愤的民情点燃,热闹的公共聚会瞬时演变成为场面失控的民众暴动。被军队解职的士兵谋杀长官以泄私愤,惊慌失措的平民为求自保互相踩踏。“所有的一切都在短短的几分钟内发生,根本无人知晓这场骚乱因何而起”,结局却是血洗城邦、横尸遍野、国破家亡的惨剧。正如布朗在《历史与历史小说之间的区别》(1800)一文中所说,“历史学家的职责在于记录既成史实,而历史小说家却试图探寻和推测史实背后的动机和缘由”,作者选取西塞罗之死和罗马城邦覆灭的真实历史事件,并将其动因归结于不成熟民智的运用,对大众智识的怀疑和对非理性群众暴力的批判不言而喻。相似地,《维兰德》虽非借古讽今的历史小说,但其文本的叙事策略却暗藏布朗对民粹主义政治秘而不宣的愤懑,呈现出与国内主流的杰斐逊式民主对峙较量的意识形态话语。

《历史与历史小说之间的区别》(节选),1800年

小说中的民粹主义愤懑首先体现在恶棍卡尔文的独白及其呈现出的情节剧效果上。在第二十二章卡尔文对自己恶行如数家珍的回顾中,读者惊奇地发现布朗将腹语者“塑造成邪恶力量所做的不懈努力”。卡尔文是一个为作恶而作恶的自然恶毒者,他不仅对装神弄鬼引发的灾难和无辜生命的终结毫无愧疚,更轻描淡写地坦承自己无法抑制操控他人的冲动。在卡尔文的自白中,他首次摹仿凯瑟琳的声音恐吓维兰德和普莱尔,即是出于“纯粹的好奇”和“对密谋欺骗的无限热情”;不仅如此,利用腹语伤害他人还能给他带来难以言表的“满足感”。同样,他鬼鬼祟祟地潜入克拉拉的卧室壁橱,自编自演了一场江洋大盗欲杀之而后快的恐怖戏码,也仅仅是由于“恶魔控制了他的心灵”,他试图挑战克拉拉对待邪恶势力的可嘉勇气。而卡尔文故意捏造他和克拉拉夜间私会的对话,则来源于他对普莱尔莫名其妙的怨恨;正如他大言不惭地承认,“欺骗他将是我能享受到的最甜蜜的胜利,我已经给了他太多的尊重,现在我想让他的余生充满痛苦”。

詹姆逊认为,十九世纪的文化文本中有一种随处可见的意识形态策略。作家倾向于在极具感染力的修辞方式中,将文本叙事转化为古老神秘的情节剧,并在反面角色作为永恒邪恶力量的伪装下投射出民众对既得利益集团的愤懑心理。作为初到梅廷根社区的外邦移民,卡尔文既无田产也无钱财,他对维兰德兄妹和普莱尔的无名仇恨显然带有底层大众对有产乡绅的破坏性的嫉妒和民粹主义式的政治野心。同时,由于愤懑的意识形态具有不可避免的自我指涉结构,布朗对哥特反派角色卡尔文的不满恰好来自他对后者民粹主义愤懑情绪的厌恶。小说中天然恶棍形象的塑造及其恶毒行径构成的情节剧冲动,不仅引发了读者对腹语者的无限恐惧,更无形中透露出作者对“下层社会无端动乱”和对“社会小船不必要颠簸”的极度反感。

十九世纪情节剧舞台照

其次,布朗还在小说中开辟了有效的实验空间,将主人公置于“变量因素可不断改变、个人终极命运具备多种可能性却受制于作者掌控的环境中”,设计了一场发人深省的民粹主义乌托邦实验。《维兰德》的情节实验自小说伊始便拉开帷幕,读者在第三章即被告知,年轻的维兰德生活优渥,除了坐拥大片北美地产、无须亲躬劳作外,他还拥有贵族祖先在卢萨蒂亚领地的合法继承权。只需完成相应的法律程序并定居德国,便可永久地享受撒克逊贵族的头衔和领地。

然而,无论好友普莱尔如何劝说,维兰德始终不愿成行。在他看来,自由民主的北美大陆是他心之向往的定所,而且妻子和妹妹不愿背井离乡,“强迫她们牺牲和服从也绝非他的处事风格”。维兰德的居所选择看似漫不经心,实则饶有意味。作为一名贵族后裔,维兰德对世袭继承权的断然放弃不仅暗示出后革命时期明确的社会意识形态变动,即联邦党人重视传统权威和等级秩序的价值观念已被抛弃,同时传递出一个激进的思想讯号,即共和党人所宣扬的大众意志开始深入人心,有产乡绅试图主动与普罗大众相融,并开展激动人心的民粹主义实验。

某种程度而言,成长于合众国土壤的维兰德完全符合杰斐逊所推崇的自然贵族形象。他居有定所,家有恒产,自幼接受启蒙教育,不为权威左右,全凭自己的理性思维权衡行动。对待妻儿,他多情慈爱,照料妹妹,他温柔体贴,是邻里乡亲公认的好父亲、好丈夫和好哥哥。虽然按照叙事线索的一般发展,自然贵族自治自立的文本实验完全有可能转变为适当的乌托邦叙事,但是在作者拥有绝对话语权的实验环境中,美好的民粹主义乌托邦显然不是他感兴趣的话题。通过对故事情节不甚协调、几近突兀的处理,布朗排除了所有对实验结果有利的可能性,却留下了一个令读者大跌眼镜的结局,即完美理智的共和国之子突然丧心病狂,步步沦为残忍暴虐的杀人凶手。在急转直下的恐怖剧情中,民粹主义的乌托邦轰然倒塌。不仅如此,布朗还对试图打破固有等级秩序的改良知识分子进行了毫不留情的惩罚。维兰德在杀妻弑子后即被关押,庭审后因精神失常被转入疯人院终身监禁,不但备受尊敬的乡绅身份被强行剥夺,甚至连最起码的人身自由也丧失殆尽。透过小说结尾处克拉拉对维兰德逃狱境况的最后一瞥,“他衣衫褴褛,身披枷锁,仿如笼中困兽”,布朗惨败的叙事实验似乎向心怀民粹主义幻梦的有产乡绅发出了严厉的意识形态警告:即不要企图去改变原有的社会等级结构,“对等级阵线另外一端的执迷或向往导致等级背叛”,而僭越行为的唯一后果便是“社会地位的丧失”和人生的毁灭。

维兰德,电影《维兰德》剧照

考虑到小说未就维兰德的性格转变展开线性叙述,对其猝然癫狂的原因也语焉不详,“维兰德为何突然发疯?作者为何知而不言,言而不尽?”构成了布朗小说中的关键性空白,并成为困扰后来无数读者的晦涩谜题。虽然直到小说的结局,克拉拉也未厘清兄长神志错乱、屠杀全家的真实原因,但她含混不明、疑惑丛生的沉思中其实暗藏破译文本空白的重要线索。在克拉拉对维兰德发狂之谜的种种推测中,布朗不仅触到民粹主义政治的逻辑漏洞,溯及民粹主义乌托邦的失败根源,亦留下了隐蔽的个人意识形态印迹,与主流的杰斐逊式民主展开了激烈的对话。

在克拉拉看来,哥哥残忍弑亲的动机可能有二:其一,维兰德确实精神失常,恍惚间听到了自己脑海中的声音;其二,腹语者卡尔文暗中作祟,有意混淆视听,引诱维兰德犯罪。无论是哪一种情况,维兰德性情骤变的源头都在于他并不具备准确的判断力和有效的自治力。第一次听到山间怪音时,维兰德便立刻认定声音来自不可理解的超自然力。即使卡尔文在一次造访中谈及自己曾经历类似的鬼魅事件,而且“此类事件几乎难逃人为因素的主导”,维兰德依然固执己见。就连卡尔文最终坦承自己的腹语者身份时,他依旧无视眼前的事实,坚称卡尔文是替天行道的天使。

维兰德对自我判断的绝对信念源于少时接受的启蒙教育和他对个人理性的无限推崇,然而考虑到最初飘荡山间的诡异人声和扰人清梦的恐怖尖叫确实出自卡尔文之口,维兰德所谓的理性判断早在小说的前半部分已经发生偏差。当然,个人理智的稍许偏颇并不会导向癫狂失常的必然结果。在维兰德行将步入歧途的紧要关头,倘若相应的理性权威和规范机制能够及时介入,并对其进行适当的约束和疏导,那么劝其放弃谬误,助其重获新知尚有可能。但正如亚伦·艾斯勒指出的,维兰德一家生活的梅廷根社区是一个外部权威力量真空、完全自治的封闭空间,没有任何机制可检省或纠正其中错置的信念。在个人判断失衡、检查制度缺省的无望情形下,维兰德在偏离的道路上越行越远,最终堕入万劫不复的疯魔和狂乱。维兰德的理性失落看似荒谬,其实隐含布朗对民粹主义乌托邦的反向书写。如果说杰斐逊对人民民主的热忱是建立在充分肯定大众的理性自治力、并笃信“即便民众的心智暂时不够成熟,也可通过教育加以改善”的基础上,那么教养良好、学识渊博、饱受理性精神浸淫的维兰德以其突如其来的疯狂撕开了民粹主义政治逻辑中最薄弱的一环,不仅对杰斐逊渴望锻造和提升大众智识的美好憧憬进行了致命一击,更就共和党人鼓励民众自立自治、蔑视精英权威的心态给予了当头一棒。

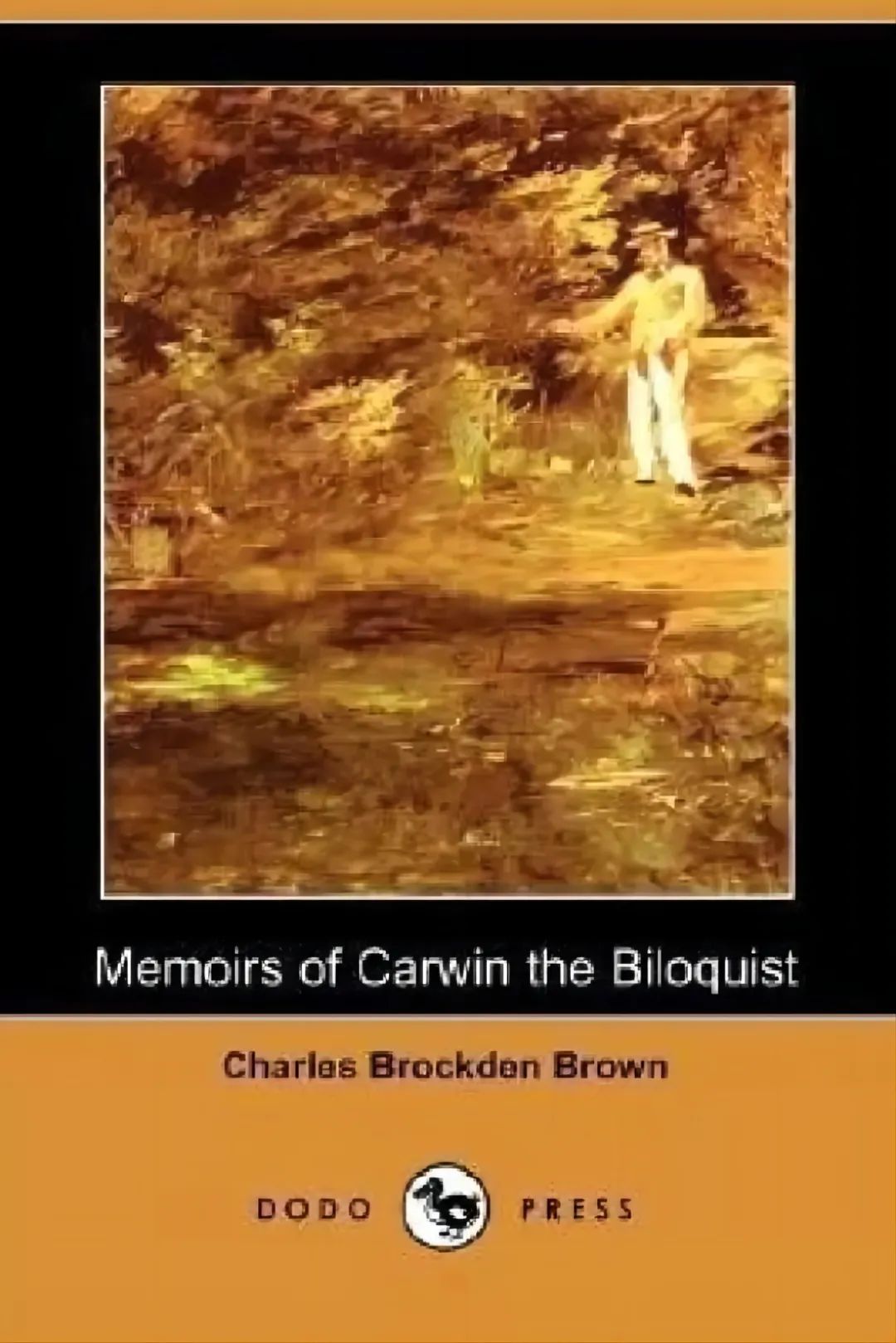

另一方面,正是因为维兰德的自我判断力不佳,加上外在监管机制缺席,他才轻而易举地被不怀好意的阴谋家煽动利用,沦为腹语者的杀人工具。在布朗看来,慎思严谨的启蒙知识分子尚且无法洞察野心家的诱导蒙骗,更遑论目不识丁、理性和智性都略逊一筹的底层民众了。在小说未完成的续篇《腹语者卡尔文回忆录》(Memoirs of Carwin the Biloquist, 1803-1805)中,革命导师卢德罗游说卡尔文加入光照派(The Illuminati)时便洋洋自得地指出:“没有什么比腹语术更强大的武器,能够让无知大众为我所用。他们习惯将无法理解的现象归结为超自然力或神的意旨,甚至不惜为此放弃事业、财产和生命。”这将大众意志易受蛊惑、难逃操纵的弊病和盘托出。由于维兰德理智不足、正伪不辨的认知方式切中了民粹主义政治逻辑的软肋,盲目轻信、鲁莽冲动的行为模式揭示了民粹主义政治煽动的常见后果,小说的文本空白虽缄默无言,但其间隐含的意识形态信息却源源不断地向外释出,与杰斐逊式的民主话语展开了尖锐的文化对抗。

《腹语者卡尔文回忆录》封面

03. 求爱叙事中的生产方式矛盾

和乌托邦投影

如果说《维兰德》中手足相残的哥特主题巧妙地再现了共和国早期党派斗争的即时政治危机,叙事进程中的情节剧效果、乌托邦实验和文本空白隐晦地折射出布朗对杰斐逊式民主的不满和对峙抗衡,那么小说中还有一则偏离哥特故事主线的次要情节——即普莱尔、卡尔文和克拉拉的求爱叙事——将身处合众国社会变革和生产方式转型时期知识分子的文化焦虑表现得淋漓尽致。在谈及文学作品与社会形态的辩证关系时,詹姆逊曾援引法国批评家尼古拉·普兰查斯(Nicolas Poulantzas)的观点,指出“每一种社会形态或历史上存在的社会实际上都是几种生产方式的结构性重叠共存,其中既包括了已被归入新的生产方式、在结构上处于依附地位的残存旧有生产方式,也包括与现存体制不相协调却尚未生成独立空间的潜在生产方式趋势”。而根据阿尔都塞的结构主义模式,詹姆逊又将生产方式视为经济、政治、文化、意识形态等层面互相关联的多元社会关系共时系统。在他看来,由于文学作品诞生于异质文化生产方式交迭冲撞的空间内,对文本与文化社会关系的深层分析应在更持久稳定的构成性结构中展开,作者布朗全部的“政治无意识”溢出终将汇入文本隐秘的共时性生产方式矛盾之中。

1790年代恰逢共和国早期新旧生产方式杂糅交替、社会形态剧烈变化的过渡时期,一方面,随着国内人口的膨胀、英国殖民禁令的解除和欧洲市场对北美原材料的依赖,合众国的工商业和海外贸易飞速发展,资本主义经济俨然成为时代发展的主流和趋势;另一方面,殖民时期遗留的传统农业模式依然根深蒂固,根植于土地经济的伦理价值体系在资本主义浪潮和新兴商业精神的强烈冲击下岌岌可危,引起了上自重农主义知识分子,下至自耕农平民的普遍不安。罗伯特·夏霍普即以后来之见,对十八世纪晚期的北美早期社会做出了恰如其分的描述,“模糊性是这个过渡时代的特征,人人都发现自己已经和昔日的传统文化模式分离,但却尚未在迅速变化的环境中找到新的方向。有的人绝望地固守过时的旧风尚,而其他人则试图理解正在发生的变化,从而建立新的思维和行为模式。人人都在异质文化力量竞争角逐的夹缝中生存”。因此,若要揭示《维兰德》与早期共和国生产方式矛盾之间的微妙关系,必须对文本求爱叙事机制中的人物系统进行考察。

作为小说求爱叙事竞争指向的目标,女主人公克拉拉在故事开篇即被塑造为一个典型的欲望客体。她早年丧父,在姨母宽松的教育下自由成长。自幼博览群书、饱受理性思想启迪的她很快便出落成一名聪颖睿智、贤淑有德的年轻女性。朋友们对她高度赞赏,称“她的才华和美德超越了其他女性,举手投足之间都散发着真诚典雅的气质和知性的光华”。布朗更借普莱尔之口,夸张地表达了对克拉拉的崇拜之情。在他眼中,“她超群的才智能与哲人比肩,出众的美貌宛若画中之人。她是智性和美感合二为一的化身,这样的和谐通常仅存于诗人的理念中。一想到克拉拉为人处世的方式和原则,她道德品行的根基之深和结构之完美便让他惊叹不已”。此外,克拉拉时常驻足遐思的夏季别墅也极富乌托邦色彩。小屋背山临水、绿荫环抱、花草芬芳、清泉铮琮,卡尔文到访之初便为之惊艳,表示“尽管他行走各地,还没发现哪里比此地更具如画美景和田园风情,置身其间的他心情愉悦,所有往日的忧郁皆归于平静”。

虽然两位竞争者对克拉拉的求爱故事发生在远离城市的广袤乡野,但通过卡尔文对往事的零散回忆和普莱尔对腹语者犯罪真相的不懈追踪,读者得以一窥梅廷根社区之外、自由资本主义发展之初的混乱面貌。和女仆多罗西篡改遗嘱、抢夺财产,卡尔文欺骗成性、借机敛财,投机商人本宁顿参与海外冒险、客死异乡等现实乱象相比,克拉拉及其宁静安适的夏季小屋不仅勾起了新兴资产阶级对土地财产温情脉脉的幻想,亦唤起了旧式乡绅对传统美德恋恋不舍的怀念。由于克拉拉角色中的可欲望性和乌托邦维度已经先在地解决了异质生产方式的内在矛盾和对立冲突,她的存在引发了不同社会等级对其追逐和占有的欲望,并成为整场叙事运动得以开展的前提和动力。

无独有偶,克拉拉的两位追求者——普莱尔和卡尔文的人物塑造中也暗藏重要的生产方式符码。普莱尔是克拉拉青梅竹马的伙伴,他和维兰德一样拥有田产,过着经营土地、陶冶文化品味、乐享闲适时光的乡村生活。布朗特别指出,普莱尔见闻广博、思想自由、极具理性精神和道德责任感。这从他正直高雅的个人风格和他对克拉拉品行的崇拜中,读者便能感知一二。普莱尔朴素有德的乡绅生活不仅是殖民时期传统农业经济的真实写照,更蕴含了深植于土地的伦理价值观念。

在合众国重农主义知识分子的眼中,农业劳作不仅是从土地中受益的营生之道,更是一种意义重大的生活方式。杰斐逊在《弗吉尼亚笔记》(Notes on the State of Virginia, 1785)中即表达了他对土地的深沉情感。在他看来,“土地的耕作者是上帝的选民,他们的心胸是上帝纯真美德的特别住所,只要神圣的火焰永不熄灭,农人心中的德性便永不腐坏”。他亦在与约翰·杰伊(John Jay)的信函中盛赞与土地经济相生相伴的公民道德,称“土地的耕作者是最有价值的公民,他们通过土地这一坚实的纽带与公民自由结合,和国家命运相依,因而最有活力、最为独立、最具美德”。

《弗吉尼亚笔记》扉页书影,1787年

然而在十八世纪晚期,随着合众国海外贸易的拓展和国内工商业的起步,传统的农业经济和与其相适的伦理价值体系也遭到了新兴生产方式的重创。虽然通过资本主义经济运作迅速累积的财富极大地增强了合众国的综合国力,但新生的商业精神对传统习俗和社会道德的侵蚀和破坏亦不容小觑。针对早期商业活动中广泛存在的投机冒险和资本操纵等败德行径,不少知识分子痛心疾首,认为资本主义经济模式“鼓励参与者投机取巧、不劳而获,将人们从有效的农业生产性劳动中分离,引向虚度光阴、从事非生产性活动的歧途,造成了极其恶劣的连锁社会反应”。托马斯·库柏(Thomas Cooper)在分析比较两种生产方式时便指出,“对于农业劳动者而言,财富是长期勤恳劳作的积累所得。而商业投机者往往见风使舵,仅凭一时的大胆博弈便迅速收益。一夜暴富的风气对社会危害极大,它引诱人们投入危险动荡的行业,培养不义的冒险精神,引发奢侈生活的追求和炫耀,适度积累正当财富的传统观念再也不复存在”。

回看《维兰德》中的第二位追求者,作者在小说续篇《腹语者卡尔文回忆录》中提及,出生农家的卡尔文厌恶脚踏实地的土地耕作,为了投奔在城市经商的阿姨一家,他不惜使用腹语术恐吓父亲、想方设法逃离乡村。而结识了光照派导师卢德罗之后,他随其走访欧洲各地,利用腹语技巧而非勤恳劳动笼络人心,凭借非法投机而非诚实守信的手段敛财致富。无田无产、漂泊不定、随势而动、见机行事、为达目的无所不用其极的形象与自由经济浪潮下的投机商人如出一辙,其背后所表征的新兴资本运作方式与普莱尔和谐有道的田园生活形成了鲜明的对比。

考虑到女主角形象中的乌托邦内涵,以及两位追求者分别隐含的生产方式符码,普莱尔、卡尔文和克拉拉的三角恋爱故事本身即具备一个隐喻性的结构,将读者的注意力导向文本修辞方式与早期共和国社会转型矛盾之间的关联。如果说小说的求爱叙事机制无形中构成了传统农业生产关系和新兴资本主义模式两相对峙、猛烈交锋的场域,那么女主人公对两位追求者模棱两可、含糊暧昧的态度也绝非巧合。一方面,克拉拉坦言自己对普莱尔的爱慕之情。她为了普莱尔的晚间邀约茶饭不思、坐立不安,甚至脑海中频频浮想心上人在花前月下表白爱意的浪漫图景,一副少女思春的情怀。普莱尔对她和卡尔文关系的误解更让克拉拉百口莫辩、痛彻心扉。她竭力证明自己的清白却遭到抛弃,情急气短之下竟昏倒在地。另一方面,克拉拉虽未言明她对卡尔文的情感,但自与卡尔文初见,她便不可自拔地为他吸引。她饱含深情地回忆两人初次相遇的场景,称她“无法用语言形容卡尔文话语中的甜蜜和魅力,更无法表达它们带来的心灵悸动”。两人仅一面之交,克拉拉便对卡尔文念念不忘,不仅为他绘制肖像,还时常独坐房中、睹物思人。

某种程度而言,女主人公在两名求爱者之间摇摆不定的彷徨迷惑似乎象征着早期共和国异质生产方式交织并存的两难局面。而且,看似掉入选择困难的克拉拉其实面临着两个无效选项,普莱尔和卡尔文皆非她可以托付终身的理想对象。虽然普莱尔正直善良,对女主人公关怀备至,但他是在遭受腹语者欺骗,错信远在欧洲的未婚妻去世之后,才决定对克拉拉展开追求。事实上,已有婚约的普莱尔并不具备缔结新关系的能力。在这场求爱叙事中,他从一开始就处于消极被动的境地。

相反地,卡尔文自由不羁、无拘无束。他凭借声音的魅力俘获克拉拉的芳心,随即对她发起了猛烈的爱情攻势。但是卡尔文本性恶劣、邪念不断,甚至间接造成了维兰德的死亡,克拉拉显然不可能选择这个家庭悲剧的始作俑者作为伴侣。普莱尔品性高洁,却在爱情面前无能为力,卡尔文在求爱活动中积极主动,却德行败坏。两位求爱者在叙事机制中组成的悖论呈示出社会变革时期新旧生产方式的内在固有矛盾。与良性的公民道德紧密相连的传统农业经济在新的时代浪潮中呈现出后劲不足的怠惰疲态,而活力充沛、蓬勃发展的资本主义工商业经济却无法摆脱其利益至上、伤风败德的潜在威胁。在克拉拉进退维谷的情感取舍中,布朗对合众国复杂现状的思索和对未来发展道路的抉择亦陷入难以摆脱的封闭僵局。

面对十八世纪晚期合众国无从破解的生产方式难题,布朗在《维兰德》的结尾部分做出了独特的乌托邦式回应。通过改变求爱叙事机制中的若干关键因素,小说的结局被开辟为一个可能替代经验历史的视域空间,成为作者象征性地解决社会矛盾的重要场地。不少读者也许注意到,维兰德自杀后,克拉拉大受打击。她一蹶不振、缠绵病榻,自知大限将至。然而,是一场突如其来的火灾将她从生命的绝境中拯救。在克拉拉的回忆中,祖宅失火的夜晚惊心动魄。她自梦魇中突然惊醒,而满室火光冲天、浓烟弥漫,熊熊烈焰和滚滚热浪似乎要将一切吞没。

弗莱在《批评的剖析》中即指出,火的原型意象具有双重意义,它既象征着邪恶、死亡和毁灭,亦蕴含灵魂的净化和重生的希望。和老维兰德离奇自燃的死亡磷火和卡尔文施计制造的邪恶萤火不同,连夜燃烧的大火不仅将维兰德宅邸付诸一炬,更将缠绕于梅廷根社区的家庭阴霾和情爱纠葛消除殆尽,为克拉拉的新生扫清了障碍。在叔父坎布里奇医生的悉心照料下,克拉拉逐渐康复,她决定离开北美大陆的伤心地,回到母亲的故乡——法国南部的村庄蒙彼利埃定居。虽然布朗并未对克拉拉的新住所多加描述,但通过地理空间的位移,他试图规避北美资本主义土壤对乡村经济的破坏性影响,满怀希冀地在庄园农业尚具活力的欧洲大陆开辟一方质朴有德的田园乌托邦。

同样,普莱尔的未婚妻在小说结尾恰逢其时地离世,亦是作者主观意愿的介入。昔日的婚约一旦解除,布朗即改变了普莱尔在这场三角求爱叙事中的被动局面,为其再次追求克拉拉、两人缔结良缘创造了必要条件。虽然在经验历史无法企及的地方,作者借助大火的净化力、地点的置换和人物自身不利条件的改变扭转了克拉拉的恋爱困境,竭力构筑出一片远离北美大陆的乌托邦视界,但是从地理区位上看,布朗笔下的蒙彼利埃社区其实是一块根基不稳、危机四伏的疆域。早在小说开篇克拉拉对家族旧事的回忆中,读者便已得知老维兰德的人生悲剧。他少时受到法国南方卡米撒教派(the Camisards)激进教义的误导,怀揣济世梦想迁居北美新大陆,却因中途改弦易辙而惴惴不安,其晚年的离奇死亡亦是重拾该派信仰的惨痛苦果。

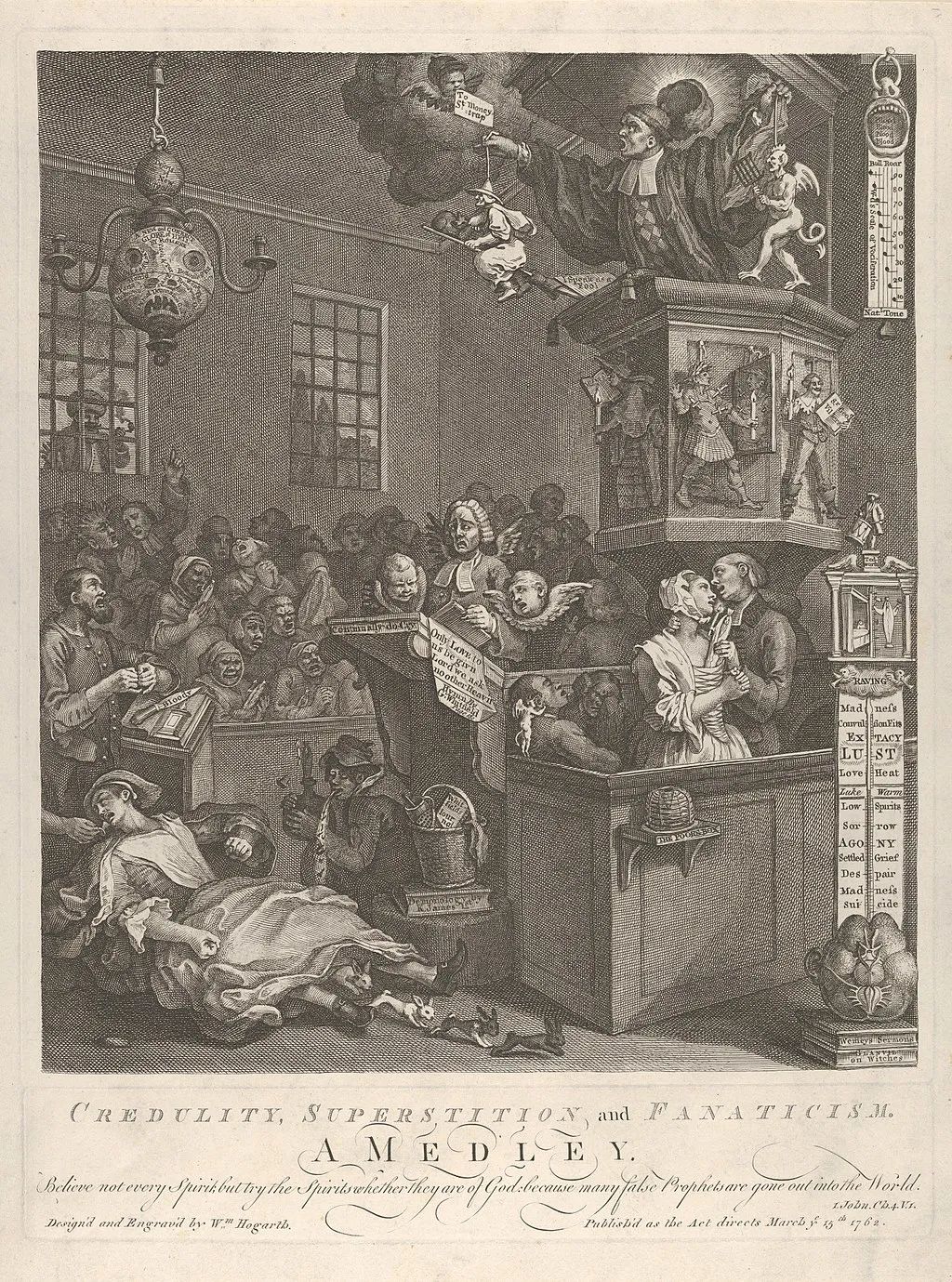

讽刺画《轻信,迷信与狂热》 (“Credulity, Superstition and Fanaticism”)

by William Hogarth,1762

由于老维兰德的自焚之谜与卡米撒教派纠结不清的渊源构成了整部小说的叙事起点,法国南部的郎格多克地区(the Languedoc)不仅是维兰德家族悲剧的起始之源,更是维兰德后代子嗣理应极力回避的阴霾之地。然而不幸的是,蒙彼利埃恰恰坐落于郎格多克地区的中心地带。克拉拉和普莱尔兜兜转转、苦尽甘来,却不知不觉中再次回到家族历史扑朔迷离的原点。考虑到郎格多克地区自中世纪以来即是战乱频发的是非之地,而且根据克拉拉从蒙彼利埃寄出的信件,小说最终章的时间线索正好是北美独立战争胜利后的第三年,此时疾风骤雨般的大革命已在酝酿之中,不日便将席卷整个法国,布朗朴素有道的农业乌托邦究竟是成是败?克拉拉和普莱尔的新生活到底是福是祸?作者在看似光明、暗藏风险的开放式结局中为读者留下了无限的思考空间。

04. 结语

在小说第四章,布朗设置了一处极为有趣却容易被读者忽略的文本细节。维兰德神志清晰、尚未受到怪声蛊惑的时候,他曾和普莱尔就西塞罗的辩论艺术展开热烈讨论。普莱尔直抒己见,认为西塞罗“借个别家庭的模型来勾勒整个国家的图景十分荒谬”,而维兰德却对演说家的这一修辞方式推崇备至。虽然小说中布朗笔锋一转,二人的争辩未有定论,但作者似乎不自觉地站在了维兰德的立场上,在文学作品中对家国关系进行了无意识的政治思考。根据詹姆逊对文本的政治阐释,《维兰德》兄妹相残的哥特主题暗合了早期共和国尖锐的党派斗争,再现了被文类形式掩盖的即时性社会历史危机;理性青年维兰德疯癫失常的叙事策略隐含民粹主义愤懑,作者在情节剧模式、叙事实验和文本空白中构建起和杰斐逊式民主对峙抗衡的话语系统;普莱尔、卡尔文和克拉拉的求爱叙事机制内存建国初期新旧生产方式交替变革的隐喻性结构,而女主人公在异国他乡重获新生、再遇故知的开放式结局则呈现出作者试图消解现实矛盾的乌托邦投影。正如小说的完整标题《维兰德;或剧变,一个美国故事》所示,维兰德的微型家庭悲剧不仅清晰地呈现出社会转型时期美利坚民族的矛盾和焦虑,其丰富深刻的政治文化内涵亦超越了个别家庭的一般悲剧,成为早期作家布朗参与国家政治讨论、与主流意识形态展开对话、反思和应对合众国复杂社会矛盾的重要文化阵地。

公众号排版编辑:何欣怡

本文原载于《外国文学评论》2017年第4期,注释从略。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

点击关注

-END-