- 外国文学评论

- 外国文学动态研究

- 世界文学WorldLiterature

- 古典学研究

- 德语文学研究

- 冯至讲坛

- 外国文艺理论研究分会

- 中国社会科学院大学外国语学院

新作赏鉴 卢盛舟|“犹如被割去了眼皮”:重审《弗里德里希所绘海景前有感》中的隐微战争书写

点击图片购买本期杂志

内容提要

《弗里德里希所绘海景前有感》(1810)看似一则艺术评论,实则隐藏着关注普鲁士军事改革的克莱斯特的战争书写。该评论用以形容观看弗里德里希风景画《海边的修士》之感受的核心隐喻——“犹如被割去了眼皮”,其生成前提是克莱斯特在洞悉风景画政治寓意的基础上,进一步将画中浩瀚无边的海景感知为1800年前后欧洲出现的民众战争的寓像,其军事内涵是古典战争法被悬置之下敌人的消灭和自我的牺牲,其现实指向则是克莱斯特在1810年德意志民族解放运动处于低潮之际依然对普鲁士军事改革家所倡导的民众起义念兹在兹。

作者简介

卢盛舟,男,1987年生,德国慕尼黑大学文学博士,发表本文时为南京大学外国语学院德语系副教授,主要研究领域为现当代德语文学。

克莱斯特像

2016年1月,十九世纪德意志浪漫主义画家卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich)的著名风景画《海边的修士》(Mönch am Meer)在历经三年的修复后再次与公众见面。德国媒体对此竞相报道,并不断提及作家海因里希·冯·克莱斯特的著名隐喻——“犹如被割去了眼皮”,《法兰克福汇报》甚至称这个隐喻“宛若叠歌般萦绕着所有针对《海边的修士》而展开的思想争鸣与美学研究”。1810年9月,《海边的修士》在柏林艺术学院年展上展出,后被普鲁士国王腓特烈·威廉三世买下,画家也因此声名鹊起。同年10月13日,克莱斯特在其主编的《柏林晚报》上发表了题为《弗里德里希所绘海景前有感》(下文简称《弗》)的艺术评论。针对这幅画面阴郁、主题晦涩的风景画,克莱斯特以几乎同样晦涩的笔调写道:“这幅画绘着二三神秘之物,如同末世天启一般……画面单调且无边无际,除了画框之外无物可充当前景,所以当人们观看它时,感觉犹如被割去了眼皮。”《弗》文甫一发表便招致一场风波,后又在历史的尘埃中隐没了将近一个世纪,直至二十世纪初才被专研《柏林晚报》的德国学者“重新发现”。“犹如被割去了眼皮”这个隐喻更是迟至二十世纪六十年代才伴随着弗里德里希画作在二战后的再度复兴,最先被艺术史研究者关注,继而引发了文学研究者的强烈兴趣,相关讨论在新世纪到来的前后十年间达到高潮。时至今日,在《克莱斯特研究手册》(Kleist-Handbuch)中,《弗》与作家创作的八部剧作和八篇小说一样被列为独立研究条目,研究者认为它“在艺术理论方面具有奠基意义”,“犹如被割去了眼皮”也被誉为“克莱斯特著名的比喻”。学者布拉姆贝尔格在其撰写的克莱斯特传中将该隐喻引为章节标题,称它不仅表现出一种“令人费解的多义”,更体现了作家语言所具有的“捣毁圣像一般的冲击力、动力与暴力”。

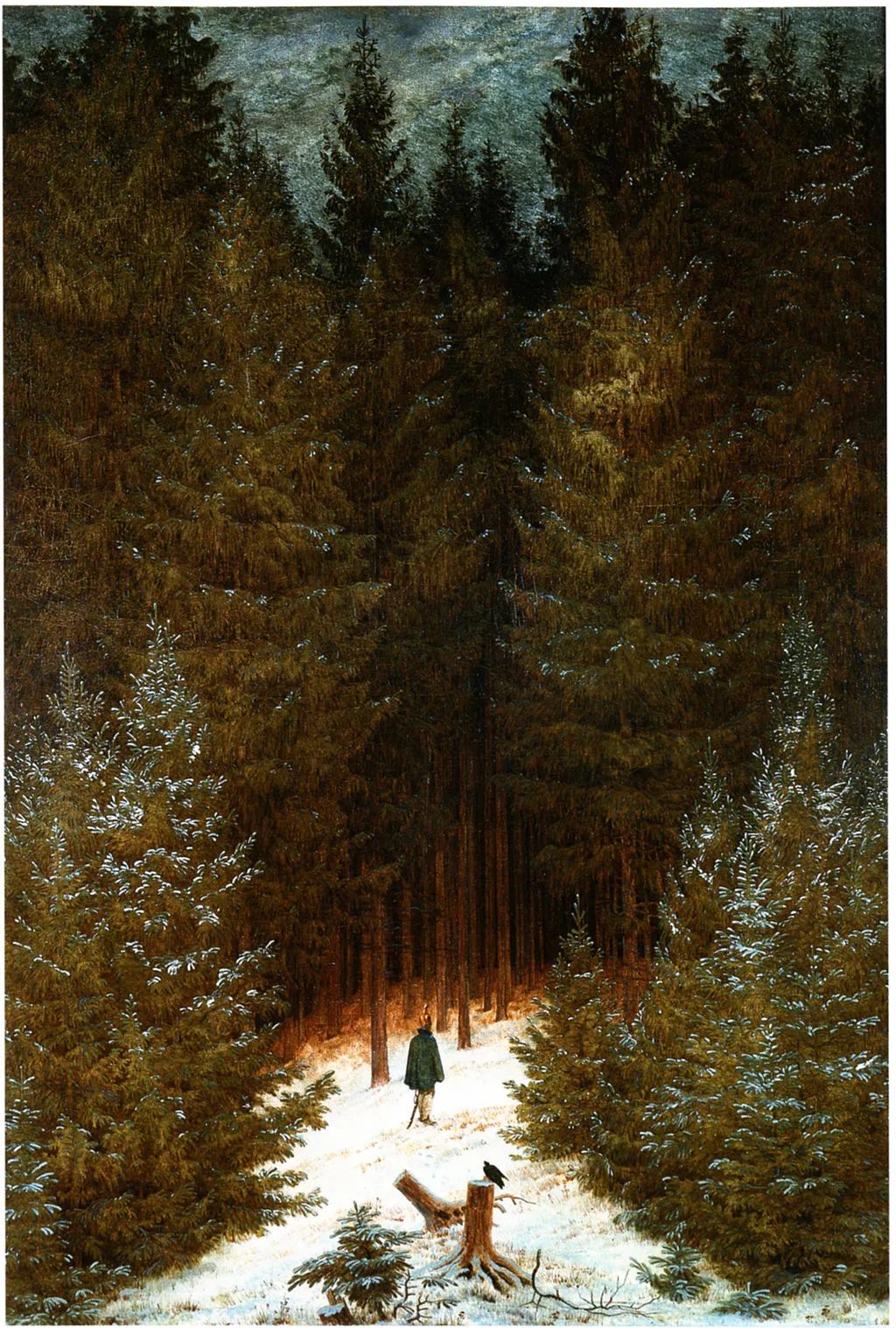

弗里德里希《海边的修士》

然而,这个充满暴力的隐喻被放在一篇谈论“美”的艺术评论中,显得颇为突兀,甚至与其格格不入。那么,这一隐喻的深意究竟何在?克莱斯特为何会由一幅风景画联想到身体的伤害?这个看似极富个性的修辞是他的原创,还是另有所本?在研究初期,德国艺术史学家祖潘曾大胆猜测克莱斯特在此“想到了有关茶叶起源的中国传说”:“一位佛门高僧立誓要不眠不休地参禅打坐,而在一次不慎睡去后,他便割下了自己的眼皮。眼皮落在地上,生根长成了茶树。”目前为止,针对该隐喻内涵的众多解读主要集中在三个方面,即视之为画作本身的构图、它与康德的崇高理论的关联和它如何受到了全景画艺术的启发。在《海边的修士》中,阴沉的天空和幽暗的大海占据了约五分之四的画面,与之相比,孤立在沙丘上的修士显得无比渺小,整幅画由此呈现出一种极度的空阔与悲凉。扬茨认为,克莱斯特的这一隐喻暗示“画作的效果是如此震撼,以至于观者无法挪开目光或应激般地合上双眼”。对于特雷格而言,克莱斯特是用眼皮去类比画框,因为画中条带般的天空、海洋和沙丘向四周无限延伸,使得画框仿佛丧失了框定功能,好比人被割去了眼皮。贝格曼则认为隐喻中的眼皮在深层上并非喻指具体的画框,而是抽象的框视原则,即中心透视法为准确再现自然景观而设置的取景框结构,它“从近代早期以来,特别是在十八世纪具有重要意义”,因此这个隐喻也流露出克莱斯特对弗里德里希打破原则的“惊诧与不安”。在康德的崇高理论中,大海凭借其空间上的无限易激发主体的恐惧,但主体又能通过理性将这种痛感转化为快感,从而感受到崇高,因此大海往往被视为崇高的客体;但是,克莱斯特的隐喻却表明观者在欣赏弗里德里希所绘海景时非但未能获得崇高感,反而感受到了身体伤害,这或许暗示了克莱斯特在现代主体能否征服自然这一问题上的悲观情绪,也或许证明克莱斯特认为艺术作品无法像自然一样引发崇高感。此外,多位学者还认为眼皮的丧失意味着视野的扩大,所以该隐喻或受到了1787年爱尔兰艺术家罗伯特·巴克(Robert Barker)发明的全景画艺术的启发,这种让观众在固定视点上欣赏360度巨型绘画的艺术形式在十八世纪末、十九世纪初的欧洲风靡一时,克莱斯特也曾亲身领略。

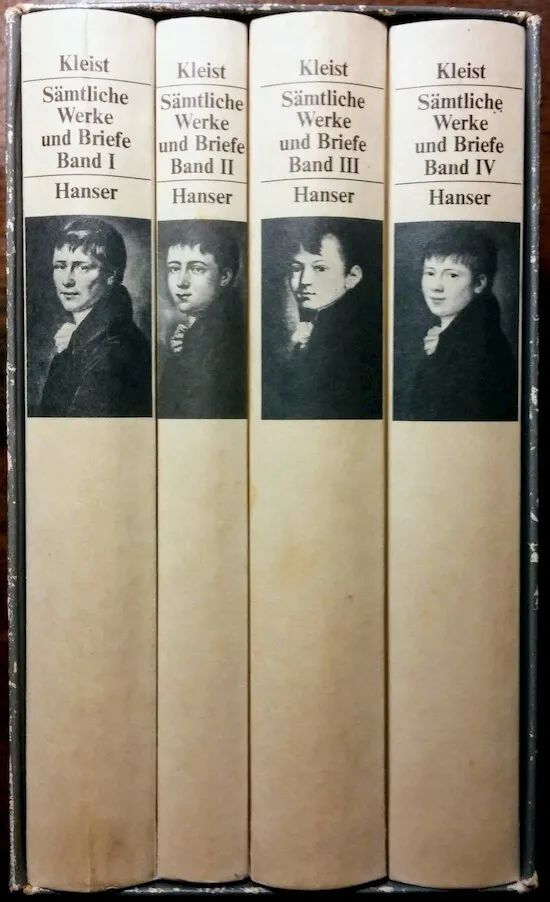

克莱斯特全集

不难看出,截至目前,针对隐喻内涵的解读几乎无一例外地集中在美学范畴之内。暂且不论隐喻内涵的复杂性,单就上述讨论本身而言,它们至少存在着两处有待商榷的地方。第一,无论是认为这个隐喻将眼皮类比于画框或框视原则,抑或认为该隐喻受到全景画的启发,这些讨论都基于一个前提,即贝格曼所说的“眼皮一方面限定了视野,另一方面保护眼球”;但事实上,人眼自身的视野范围与眼皮无关,失去眼皮并不会导致视野的扩大。眼皮(或医学上所称的“眼睑”)主要起到的是保护眼球的作用,这一点在十八世纪就已被当时的生理光学所认识到。由此看来,以上解读所犯的常识性错误可谓“硬伤”。第二,现有讨论基本上把这一隐喻凸显出的暴力理解为一种与崇高感有关的自然威力,但隐喻中的“割”一词体现的明显不是自然威力,而是一种使用尖锐武器的人为暴力。克莱斯特为何会由一幅风景画联想到如此血腥、彰显人为暴力的隐喻?面对如此迫切的问题,上述单纯停留在美学层面的解读均未能给出令人满意的答案。

2009年,德国艺术史研究者贝克斯特通过探寻克莱斯特对古罗马文化的接受,率先考证出这个隐喻的准确出处:“被割去眼皮”一语并非克莱斯特的原创,亦非源自中国传说,而是出自西塞罗在《反庇索》和《论义务》中对古罗马将军、罗马共和国执政官雷古鲁斯(Gaius Atilius Regulus)英雄事迹的记载——公元前255年,雷古鲁斯在第一次布匿战争中被俘,后被迦太基人施以割去眼皮的酷刑并因此丧身。贝克斯特的考证不仅彰显了前述美学讨论的局限性,也初步触及了与这一隐喻有关的战争语境,但遗憾的是,贝克斯特将主要精力放在了对隐喻的出处和流传史的考据上,并未深究其复杂内涵。因此,本文拟将这一隐喻置于1800年前后普鲁士的政治与军事语境之中,追究其至今仍被忽略的生成前提、军事内涵与现实指向等问题,并以此为切口挖掘《弗》文中隐匿的战争书写。

一

海景、普鲁士军事改革与1800年前后

战争形态的转变

弗里德里希的风景画虽然以蕴含宗教寓意著称,但其中所暗藏的政治寓意也不应被忽视。弗里德里希本人是一位坚定的爱国主义者,他“经常诉诸绘画来表达自己的政治观点”,“其爱国信念就反映在作品中”。祖潘认为,《海边的修士》中一头黄发、背对观者的修士即画家本人的投影。布施则进一步注意到,根据弗里德里希在此之前创作的一系列吕根岛风景速写画,可以判断画中修士所站之处或位于岛东南侧的门希古特海岸。在理想的天气条件下,从这里极目远眺,可以隐约望见画家家乡格赖夫斯瓦尔德的教堂塔尖。在弗里德里希创作《海边的修士》的1808至1810年间,格赖夫斯瓦尔德被法军占领。画面中修士茕茕孑立,凝望彼岸故乡,但阴沉的浓雾却锁住了视线,苍凉之感尽现。从历史上看,吕根岛本是象征德意志解放的希望所在。1630年,瑞典国王古斯塔夫二世以解放北德意志新教徒为名,率军登陆吕根岛,卷入“三十年战争”。但颇具历史反讽意味的是,瑞典国王古斯塔夫四世于1805年参与第三次反法同盟战争,翌年在门希古特开始修建港口,但他却不复先人之勇,屡战屡败,1809年被手下将领软禁,后宣布退位。就此而言,《海边的修士》画面中悲凉的气氛无疑影射了当时低落的政治时局,而当画作展出时,它又碰巧触动了普鲁士政局的神经。1810年7月19日,普鲁士王后露易丝去世。这位普鲁士王后在世时协助丈夫腓特烈·威廉三世治国,凭借其亲民作风被视为世俗美德的典范和女性美德的象征;同时,在反抗拿破仑入侵方面,她又属于积极的主战派,所以她的去世对普鲁士来说不啻沉重打击。年仅15岁、刚刚经历丧母之痛的腓特烈·威廉三世之子(即后来的腓特烈·威廉四世)在参观艺术展时被《海边的修士》深深吸引,恳求父亲买下此画。对艺术本并不热衷的腓特烈·威廉三世答应了儿子的请求,这便出现了本文开头所提及的一幕。

腓列特·威廉三世像

对《海边的修士》暗含的政治寓意,克莱斯特应不陌生。他在创作生涯后期从早年受启蒙运动影响的普世主义者转变为一个为反法抵抗运动摇旗呐喊的民族主义者,试图将“自身的全部重量置于时代的天平之上”。促成这一转变的一个重要动因,正来自克莱斯特在德累斯顿居留期间(1808—1809)和画家弗里德里希、政治哲学家亚当·米勒(Adam Müller)、自然哲学家舒伯特(Gotthilf Heinrich Schubert)等一批爱国人士的密切往来。但在对弗里德里希海景画寓意的理解上,研究者或可以进一步推想,克莱斯特不再局限于宗教和政治层面,而是经由政治层面抵达了与当时普鲁士政局息息相关的军事层面——画中被弗里德里希称为“狂暴的”、晦暗如漆的大海让克莱斯特联想到了意味着杀戮、流血和牺牲的残酷战争。正因为如此,作为观者的克莱斯特才会有被割去眼皮的人身伤害之感。

根据布尔迪厄的文化社会学理论,克莱斯特之所以将弗里德里希所绘海景感知为战争的寓像,或许与他在小说《侯爵夫人O》中把“赢取女性的芳心”比作“占领要塞的冲锋”一样,不过是一种文化惯习的再生产。克莱斯特出身于普鲁士著名的军事世家,在普鲁士1806年出版的军官名册中,姓克莱斯特的军官超过50位。克莱斯特的父亲曾在腓特烈大帝治下的普鲁士军队服役,官至上尉。1792年,尚不满15岁的克莱斯特就遵从家族从军传统,加入了驻扎在波茨坦的普鲁士第15近卫步兵团第3营,1793至1795年,他随军参与了第一次反法联盟战争中的多次战役,1797年晋升为少尉。虽然克莱斯特因厌恶普鲁士军队僵化的军事操练而于1799年辞去军职,结束了七年的军旅生涯,转而选择了一条接受启蒙教育、开启文学创作的道路,但是通过与好友恩斯特·冯·普菲尔(Ernst von Pfuel)和吕勒·冯·利林施特恩(Rühle von Lilienstern)的联系,克莱斯特依旧继续关注普鲁士的军事动态,并且,这一关注伴随其文学生涯后期民族意识的高涨而更趋强烈。1809年法奥战争爆发后,克莱斯特与之后在护法运动中成为“哥廷根七君子”之一的历史学家达尔曼(Friedrich Christoph Dahlmann)一同参观了让当时如日中天的拿破仑首尝败绩的阿斯佩恩战场。特别值得注意的是,1811年9月7日,克莱斯特曾上书普鲁士国王腓特烈·威廉三世,请求重返军队任职,不过这一请求未能获得批准。

阿斯佩恩-埃斯灵之战

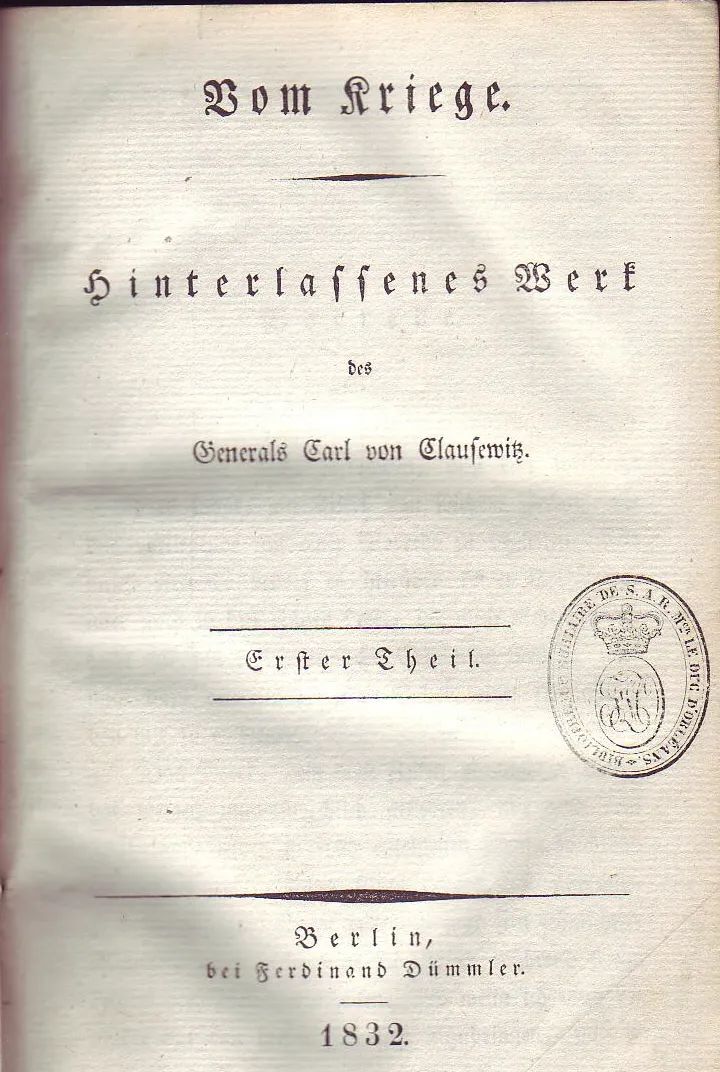

徐畅指出,“克莱斯特不仅与[普鲁士]改革运动及其直接参与者们有着近距离的接触,而且他本人也极为关注改革问题”。这一结论也很适于概括克莱斯特与普鲁士军事改革的关系。无论是画家弗里德里希,还是作家克莱斯特、布伦塔诺与阿尔尼姆,彼时他们所见证的普鲁士民族危机在很大程度上是一场军事危机。由于军事指导思想过时,曾是十八世纪欧洲军事强国的普鲁士于1806年10月在耶拿与奥尔施泰特战役中惨败于法军,并于1807年6月被迫与法国签订《提尔西特和约》。根据和约,普鲁士除需赔款1.5亿法郎、割让大半国土外,还必须将军队缩至4.2万人。在民族危难之际,首相施泰因男爵与沙恩霍斯特(Gerhard von Scharnhorst)、格奈泽瑙(Neithardt von Gneisenau)、克劳塞维茨(Carl von Clausewitz)等普鲁士军事家痛定思痛,开始推行军事改革。克莱斯特在1811年10月致堂嫂玛丽·冯·克莱斯特的信中提及他曾亲自拜访格奈泽瑙,“向他呈递……一些文章”,并“和他进行了一场畅所欲言的谈话,直至晚十点左右”。据玛丽·冯·克莱斯特1811年12月26日呈腓特烈·威廉三世的信中所述,克莱斯特交予格奈泽瑙的文章系“军事论文”,“其中一些据[格奈泽瑙]说写得极为出色”,而格奈泽瑙在同年12月2日写给自己夫人的信中也证实克莱斯特“曾拜访过他数次”——他在信中首先称呼克莱斯特为“前步兵团中尉”,其次才是“诗人”。至于克莱斯特与克劳塞维茨的关系,虽然目前没有确切史料显示二人曾有过来往,但克莱斯特的作品内涵与克劳塞维茨的战争论述之间的亲缘性在研究中被多次论及,研究界一般认为克莱斯特在1808年后创作的诸如《洪堡亲王》《赫尔曼战役》等多部作品都折射出克劳塞维茨的军事思想。因二人都曾参加过1793年的围攻美因茨战役,有论者猜测他们可能在1811年基督教德意志圣餐会的活动上有过接触。

克劳塞维茨像

普鲁士军事改革旨在推翻异族统治,实现民族解放,它为1813年德意志民族解放战争的胜利奠定了坚实基础,因此德国史学家尼佩代称之为“普鲁士改革的核心部分,并且是其别具特色的组成部分”。这场军事改革的关键就在于处理战争与民族国家之间的新型关系。1789至1815年间,伴随法国大革命所释放出的前所未有的民族力量,欧洲的战争形态从王朝战争(Kabinettskrieg)转变为民众战争(Volkskrieg),战争不再是君主之间的事业,而成为民族之间的对抗。在王朝战争中,民众无需承担为国出战的义务,参战军队为效忠于王室、讲究纪律的职业化雇佣军,并且交战双方很少以大规模激战的形式交锋,作战多围绕筑堡垒、攻击要塞、仓库和供给线展开,所以王朝战争是围绕有限目的、运用有限手段的低强度暴力战争。而民众战争则依靠政治动员和普遍征兵制,是一种“全民皆兵”式的非常规斗争,因而涉及民族国家的存亡,加上民众战争在战术上更强调运动战和歼灭战,而非阵地战,因此往往会导致战争更加惨烈。1792年后的法国大革命战争、拿破仑战争以及1808年在西班牙爆发的反拿破仑游击战,都体现出当时民众战争不同于王朝战争的面貌。普鲁士军事改革家认为普鲁士在军事上的失败源于民众无法与国家认同,要把普鲁士从拿破仑的桎梏下解放出来,就必须激发民众的爱国热情和献身精神,以弥合国家与民众之间、军队与民众之间的鸿沟。1807年7月17日,沙恩霍斯特被任命为军事改组委员会主席。在他的领导下,军事改革家除设立统一的军事领导机构——战争部和总参谋部外,还提出废除雇佣制和招募制,实行普遍兵役制。在1807年11月27日致克劳塞维茨的信中,沙恩霍斯特指出,为实现民族解放,“只有一个办法,那就是唤起国民独立自主的情感,必须给他们以认识自己、主宰自己的机会”。1808年3月,他拟订了《地方部队法暂行草案》,规定除常备军外,还要组建民兵、预备军、国民军、志愿猎兵军等武装形式。在1808年8月呈交国王的备忘录里,格奈泽瑙也写道:“存在一种抵抗力量,这种力量在过去遭到统治者的忽视或忌惮,但它却极有可能让我们得以期盼这场斗争能收获好的结局。这便是民众武装……一个民族的力量最令人生畏的方式莫过于民众起义。当强敌压境,到处都会有比他们数量还多的民众进行抵抗。”

普鲁士军队

普鲁士军事改革旨在推翻异族统治,实现民族解放,它为1813年德意志民族解放战争的胜利奠定了坚实基础,因此德国史学家尼佩代称之为“普鲁士改革的核心部分,并且是其别具特色的组成部分”。这场军事改革的关键就在于处理战争与民族国家之间的新型关系。1789至1815年间,伴随法国大革命所释放出的前所未有的民族力量,欧洲的战争形态从王朝战争(Kabinettskrieg)转变为民众战争(Volkskrieg),战争不再是君主之间的事业,而成为民族之间的对抗。在王朝战争中,民众无需承担为国出战的义务,参战军队为效忠于王室、讲究纪律的职业化雇佣军,并且交战双方很少以大规模激战的形式交锋,作战多围绕筑堡垒、攻击要塞、仓库和供给线展开,所以王朝战争是围绕有限目的、运用有限手段的低强度暴力战争。而民众战争则依靠政治动员和普遍征兵制,是一种“全民皆兵”式的非常规斗争,因而涉及民族国家的存亡,加上民众战争在战术上更强调运动战和歼灭战,而非阵地战,因此往往会导致战争更加惨烈。1792年后的法国大革命战争、拿破仑战争以及1808年在西班牙爆发的反拿破仑游击战,都体现出当时民众战争不同于王朝战争的面貌。普鲁士军事改革家认为普鲁士在军事上的失败源于民众无法与国家认同,要把普鲁士从拿破仑的桎梏下解放出来,就必须激发民众的爱国热情和献身精神,以弥合国家与民众之间、军队与民众之间的鸿沟。1807年7月17日,沙恩霍斯特被任命为军事改组委员会主席。在他的领导下,军事改革家除设立统一的军事领导机构——战争部和总参谋部外,还提出废除雇佣制和招募制,实行普遍兵役制。在1807年11月27日致克劳塞维茨的信中,沙恩霍斯特指出,为实现民族解放,“只有一个办法,那就是唤起国民独立自主的情感,必须给他们以认识自己、主宰自己的机会”。1808年3月,他拟订了《地方部队法暂行草案》,规定除常备军外,还要组建民兵、预备军、国民军、志愿猎兵军等武装形式。在1808年8月呈交国王的备忘录里,格奈泽瑙也写道:“存在一种抵抗力量,这种力量在过去遭到统治者的忽视或忌惮,但它却极有可能让我们得以期盼这场斗争能收获好的结局。这便是民众武装……一个民族的力量最令人生畏的方式莫过于民众起义。当强敌压境,到处都会有比他们数量还多的民众进行抵抗。”

对于民众战争这种战争形态,克莱斯特早在十八世纪末随军参加反法联盟战争期间就有过亲身体验,但在当时普鲁士保守的军事思想氛围之下,他对此非但未予以重视,反而将法国革命军轻蔑地称为“一群乌合之众”。然而,在1808至1810年创作的一系列作品中,克莱斯特开始或隐或显地支持民众战争。例如,再现日耳曼人歇鲁斯克部落首领赫尔曼在公元九年条顿堡森林战役中击溃罗马军团、阻止罗马人入侵的历史剧《赫尔曼战役》,早在1960年代就被研究者认为是用曲笔再现了施泰因、格奈泽瑙和沙恩霍斯特自1808年7月起秘密筹备的在整个德意志地区开展的反法民众起义计划;《洪堡亲王》则呈现了两种战争形态的对立,一种是以大选帝侯为代表、按部就班的王朝战争,另一种是以洪堡亲王为代表、更重视军事灵感与爱国激情的民众战争。而在《这场战争的关键是什么?》(,,Was gilt es in diesem Krieg?“)一文中,克莱斯特以更加显白、渲染的方式表达了他对民众战争的支持态度。这篇政论文章写于1809年奥法激战期间,即《弗》文发表的前一年,全文共分两段。在第一段中,克莱斯特历数了包括西班牙王位继承战、七年战争、西里西亚战争在内的十八世纪代表性战争,意在说明这些“如棋局一般”、让“心不会跳得更加炽热,情感不会因激情而鼓胀,肌肉不会因中了侮辱的毒箭而上下抽搐”的王朝战争已然过时。在第二段中,克莱斯特用十个以“共同体”(Gemeinschaft)开头的长句,振聋发聩般地表明当前的战争所关乎的是一个民族共同体的存亡。

洪堡亲王像

由此可见,克莱斯特将海景感知为民众战争的寓像,主观上是其文化惯习以及他对普鲁士军事改革的密切关注使然,而在客观上,这或许是因为大海——尤其是弗里德里希所绘海景——与民众战争这一概念在结构上存在着多重映射关系。首先,无论是海洋本身的浩渺无垠,还是《海边的修士》中大海的浩瀚无边,都恰好在一定程度上对应了民众战争中军事空间的扩张,即战争规模的扩大和战役组织程度的复杂化。这种空间的扩张一方面源于兵员规模的增加,另一方面则是新战术与新战略的运用所致。1793年8月,面对由英国、普鲁士、奥地利等国组成的第一次反法联盟的军事绞杀,法国国民大会颁布了《全民征兵法》,规定18至25岁身体健全的未婚男性必须应召入伍。据统计,这部理论上可征召77万人的法令在1793至1794这一年间就武装了63万法国民众。之后的拿破仑战争延续了这种普遍征兵制。1805 年,拿破仑在这一和平时期的兵力约40万人,而在1812年对俄战争开始时,其庞大的军队增至70万人。相比之下,根据和约,奥地利在1813年只有权拥有15万人的军队,实际上更是仅有区区6万人可用于作战。拿破仑率领的法军还吸收了法国大革命战争期间形成的运动战思想,取消了十八世纪通行的庞大辎重,军队不再从兵站仓库领取粮食,而是在经过地区就地征集,以战养战;作战时也不再采用十八世纪流行的线式战术,而是用纵队战术结合更为灵活机动的散兵战术。这些导致军事空间扩大的战术与战略也是法军在1806年战胜普军的关键所在。《这场战争的关键是什么?》开篇第一句即反问:“在这无垠的寰宇中,以往战争中曾行之有效的东西,如今还有效吗?”“无垠的寰宇”(Gebiete der unermeβlichen Welt)影射了战争空间的扩张,而《弗》文第一句所呈现的恰好就是一种无限的物理与精神空间:“在海边,在阴沉的苍穹下,怀着无尽的孤独,向无边无际的大海望去。”

克劳塞维茨《战争论》封面

其次,大海历来被视为险象叠生的未知领域,弗里德里希所绘海景更是凸显了这一特点,这恰好又契合了由于军事空间扩大、战事日趋复杂而变得充满偶然性和不确定性的民众战争。布鲁门贝格在其隐喻学理论中指出,由于大海的神秘莫测,“航海”与“沉船”从古希腊罗马时代起就成为象征人类无常命运的古典主导隐喻。《弗》开篇第二句也突出了一种弥漫在海景之中的不确定感:“某人迹至此地,某人必将折返,某人想要去往彼岸,某人却无能为力,某人抛下了生活中的所有,却又在喧哗的潮汐、劲吹的海风、飘动的浮云和鸟儿孤独的鸣叫中听到了生命的气息。”之后,克莱斯特又将画中修士所站之处形容为“世上没有比这更令人悲伤和不安的位置了:辽阔的死亡王国中唯一的生命花火,孤独的圆周中那孤独的圆心”。特别值得注意的是,克莱斯特在该句中用“Stellung”而非更为常见的“Stelle”一词指代修士所站的位置,而“Stellung”除“位置”外还有“阵地”之意。安德斯·恩贝格-彼德森指出,在1800年前后,欧洲军事理论的知识范型由表征着确定性的几何学知识转变为凸显不确定性和偶然性的概率计算,这种转变类似于福柯在《知识考古学》中所确认的财富分析转向政治经济学、博物学转向生物学和普通语法学转向语文学的知识型转换。例如,早期普鲁士军事改革家贝伦霍斯特(Georg Heinrich von Berenhorst)本属于认为战争是由理性支配、可用数学公式来计算的方法论学派,但在1797年出版的《对战争艺术的省思》(Betrachtungenüber die Kriegskunst)中,他转向了与之前完全相反的立场,认为战争从根本上讲是非理性的,其偶然因素远远超出人的认识范围,因此将战争称作“机运帝国”(l’empire du hazard)。克劳塞维茨试图在欧几里得几何的确定性和贝伦霍斯特鼓吹的不可预测性之间进行调和,为此他吸收了法国数学家、曾被拿破仑任命为内务部长的拉普拉斯(Pierre-Simon Laplace)的概率论思想,提出战争是一种概率系统的观点。在《战争论》中,克劳塞维茨区分了绝对战争和现实战争,指出在现实战争中,“现实中的概然性代替了概念中的极端和绝对”,“战争的客观性质很明显地使战争成为概然性的计算”。而现实战争显然包括了克劳塞维茨在这部军事理论著作中所倡导的民众战争。同样是在《战争论》中,克劳塞维茨多次用海洋比喻现实战争:战争是“未经航行、充满暗礁的大海,统帅可以凭智力感觉到这些暗礁,但是不能亲眼看到,并且要在漆黑的夜里绕过它们”;战争中纷乱的情报“像海浪一样会消失下去,但也会像海浪一样没有任何明显的原因就会常常重新出现”,“指挥官必须坚持自己的信念,像屹立在海中的岩石一样,经得起海浪的冲击”;指挥官必备的军事知识则如同河流一样汇入“战争这个大海”。此外,克劳塞维茨还指出战争中的一切情况都具有不确实性,“一切往往都像在云雾里和月光下一样”,而《海边的修士》中的海景除大海外,超过一半的画面都是天空中的浓雾暗云。由此可见,弗里德里希所绘海景或再次和民众战争这一概念构成了映射关系。

最后,弗里德里希在《海边的修士》中对框视原则的摒弃以及由此导致的画框框定作用的失效也对应了民众战争中暴力限制的消失。1618至1648年惨烈的“三十年战争”让欧洲诸国的君主意识到必须把战争限制在一定的程序和规则之内,以减少大规模伤亡。此后,欧洲各国间的战争逐渐演变成一种讲究程序性和仪式性的外交式军事艺术,这种战争形态甚至“被认为是一种美妙而节制的事件。就像一场古典式戏剧……被严格限制在特定的时间和地点。它发生在一片限定好的场地上,而且人们期待它只会延续一天:始于黎明时的紧张不安,而终于黄昏时的精疲力竭,并(在最好的情况下)在夜幕降临时彻底结束”。但伴随十八世纪末王朝战争转为民众战争,交战国间止于击败敌人的会战也演变为从物理意义上彻底摧毁、消灭敌人的歼灭战和总体战。借用德国公法学家施米特的话,这种战争“必然在道德和其他方面贬低敌人,并且把他们变成非人的怪物。对这种怪物不仅要抵抗,而且必须予以坚决消灭”。无限制的战争暴力取代了先前有节制的战争暴力,这有如弗里德里希笔下被克莱斯特称为“辽阔的死亡王国”的海景由于画家摒弃了框视原则而显得更加无边无际,仿佛随时都会溢出画作边框确定的界线。

瑞带围攻布拉格,三十年战争的最后一战

对上述民众战争的三个核心特征,克莱斯特应该已了然于胸,这在他于1805年12月上旬写给时任柏林总参谋部军官的利林施特恩的信中即可见一斑。其时,克莱斯特在哥尼斯堡接受财政学培训,并在军事与王室领地管理委员会担任候补官员。在谈到身处前线的好友普菲尔时,克莱斯特写道:

他不是第一颗因渴望荣誉而落入无声坟墓的心,但若是头几发炮弹有其造化,那我感觉,他看上去还能像莎士比亚说的那样,揪住溺死的荣誉的头发,把它拉出水面。……就现在的局势而言,等待我们的无非是一场壮丽的毁灭。以建造冬季宿营地和对要塞展开旷日持久的围攻开始一场战争,这是何等陈规?你相信我说的吗?法国人在这个冬天就会对我们发起攻势……我们如何能用一种如此普通的常规力量去应对非同寻常之力?国王为何不趁法国人穿过弗兰肯地区之机,把各个阶层的民众都召集到一起,为何不用一场动人的演说(他单凭精神上的痛苦就足以打动人心)向他们陈情,问问他们的荣誉感,问问他们是否想让统治他们的国王遭受不公正对待。这样一来,就能激发他们的些许民族精神,民族精神一旦被激起,[国王]就有机会向他们解释,这根本不是一场普通的战争。它关乎生存还是灭亡。如果他的军队不增加30万人,那他只能选择光荣牺牲。

这段引文所言及的“法国人穿过弗兰肯地区”指的是法军在第三次反法联盟战争期间为追击俄军,在事先没有通知普鲁士的情况下假道其所属的安斯巴赫。这一行为让普鲁士大为恼火,但腓特烈·威廉三世依然想保持普鲁士自1795年《巴塞尔条约》签订以来的中立,在是否加入第三次反法同盟战争的问题上表现得犹豫不决,并最终选择只是夺回1803年被法国占领的汉诺威,而不加入俄奥联盟。克莱斯特在这封信中对此表达了质疑。首先,他指责普军战术过时,还在采用王朝战争中通行的战术——“以建造冬季宿营地和对要塞展开旷日持久的围攻开始一场战争”,并指责国王没有借机“把各个阶层的民众都号召起来”,激发他们的“民族精神”,这都从侧面反映出克莱斯特对民众战争的支持,他甚至把法军采取的民众战争方式称为“非同寻常之力”。克莱斯特还建议普军增加30万兵力,这无疑表明他业已意识到军事空间扩张的重要性。并且,30万这一具体数字也其来有自。据基特勒考证,它出自1803年春时任普鲁士吕歇尔将军(Ernst von Rüchel)副官的克内泽贝克少校(Karl Friedrich von dem Knesebeck)受国王之命为普鲁士构想国民武装而撰写的一封鉴定报告,报告认为国民军队“基于人口总数,再除去儿童、老人、体弱多病者,以及有产者、农业和手工业从业人员,必须保持在30万人以上,沙恩霍斯特在1806年4月呈交国王的备忘录中也援引了这一数字。克莱斯特在此提及这一数字,充分说明他对普鲁士军事改革情况的了解和对战争形态转变的自觉。其次,引文中的“若是头几发炮弹有其造化”一句,说明克莱斯特意识到了战争的偶然性。最后,克莱斯特频频提到“毁灭”“灭亡”“牺牲”这些字眼,并强调“这根本不是一场普通的战争”,表明他认识到当前战争中暴力限制的消解。除此之外,克莱斯特还在这封信中将被黑格尔盛赞为“马背上的世界精神”的拿破仑称为“世界的恶灵”,并气愤地质问“为何还没人用子弹击穿[他的]脑袋”。在信的结尾,克莱斯特总结道:“看样子,时代想要引入事物的新秩序,而我们即将经历的,无非是一场旧秩序的倾覆。”这一诊断明显指向了王朝战争转向民众战争的军事变革。1805年12月,拿破仑在奥斯特里茨一举歼灭反法联军,取得中欧霸权,这场战役“交战两军规模之大实属罕见,法军行动之神速、作战范围之宏大绝无仅有”。上述书信写就于克莱斯特得知奥斯特里茨战役发生前夕,足见其对战争形态转变的预见和洞察。当1806年普鲁士在耶拿与奥尔施泰特战役中大败于法军后,克莱斯特在10月24日给姐姐乌尔里克的信中怀着极为复杂的心绪写道:“我们一年前就已作出的预见,竟被一一证实了。”

弗里德里希《雾海上的旅人》

在克莱斯特1808至1810年创作的呼吁民众起义的作品中,确实不乏用大海喻指民众战争的隐喻。例如,在作于1809年的颂歌《日耳曼尼亚致她的孩子们》(,,Germania an ihre Kinder“)中,合唱队号召德意志民众“如潮水一般朝战役的山谷涌下去”,让“田野变成一片海”,“皇帝领头,离开/你们的小屋,你们的家园;/一片无垠的大海,翻着泡沫,/淹没这些法兰克人”。在这首诗的另一个稿本《日耳曼尼亚致她的孩子们的呼告》(,,Germanias Aufruf an ihre Kinder“)中,也有一阙出现了大海的意象:“德意志人,德意志人,你们的耻辱/哪怕用海边的沙子,/用发光的星星都数不过来,/连广阔的宇宙都无法与之比拟。”将战争比作海洋的隐喻也反复出现在《赫尔曼战役》中,几乎贯穿了全剧始终。在该剧第一幕第三场中,赫尔曼将面临罗马人侵略的各民族比喻成“像海洋一样,受到时代风暴袭击”;在第二幕第八场中,赫尔曼的妻子图斯奈尔达将与罗马人打交道比作“在汪洋里行驶”;在第四幕第六场中,赫尔曼在惨遭罗马士兵玷辱的铁匠女儿哈莉的尸体前振臂高呼:“这尸体将在德意志激起大家,甚至激起大自然的万物为你复仇。刮过森林的暴风将疾呼‘反抗’,冲击岸崖的海洋将咆哮:‘自由!’”;在第五幕第二十场中,带来条顿堡森林战役捷报的军官柯马尔也将反抗的德意志人比作大海:“整个罗马军队被打得落花流水,就像一艘触礁的船,只剩下一些碎片,还在胜利的大洋上无依无靠地漂泊。”

因此,本文有理由认为,弗里德里希所绘海景在克莱斯特的个人感知中被赋予了象征民众战争的军事寓意。以此为前提,就不难理解为何克莱斯特会用“犹如被割去了眼皮”这个充满暴力的比喻来形容一幅风景画的观感了。

二

古典战争法的悬置:消灭与牺牲

如前所述,据贝克斯特考证,西塞罗曾多次记载雷古鲁斯被迦太基人割去眼皮一事。在《反庇索》中,西塞罗写道:“伟大的马库斯·勒[雷]古鲁斯被迦太基人割去眼皮,绑在柱子上不能入睡而死”;《论义务》中则有两处更为详尽的记载。在第一卷第13节,西塞罗指出:

甚至有些个人为情势所迫,给敌人作了某种承诺,那也应该忠诚于自己的诺言。例如第一次布匿战争期间雷古鲁斯被布匿人俘获后,他被派回罗马谈判交换俘虏问题,并发誓会返回;他回来后首先在元老院反对遣返俘虏,后来尽管其亲属和朋友想把他留下,但他仍宁愿返回敌营接受惩处,而不想违背自己给敌人允下的诺言。

第三卷第27节则写道:“他当时并非不知道自己是出发去往无比凶残的敌人那里,去接受残酷的处罚,但是他认为应该信守誓言。就这样,我再说一遍,当不被允许睡眠、折磨死去的时候,这样比他作为一个被俘的老人、发伪誓的执政官留在家里要好。”

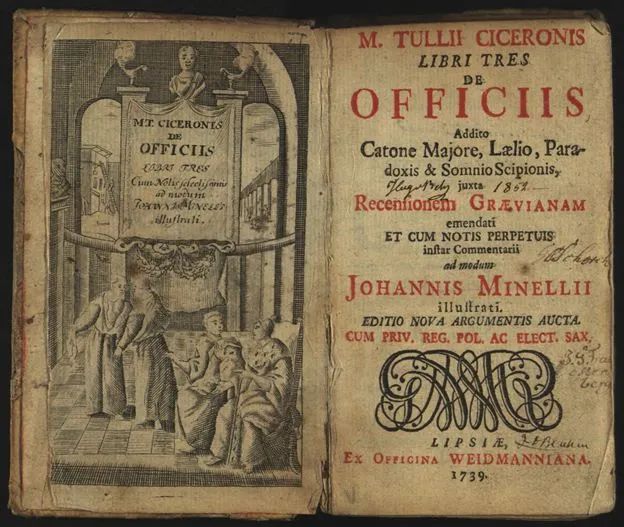

西塞罗像

《论义务》是西塞罗撰写的一部政治伦理学著作,同时也是一部法律著作,其中就涉及战争法。“被割去了眼皮”确如贝克斯特所言,其生理后果是雷古鲁斯因“被剥夺睡眠而亡”,或如后世生理光学所强调的“眼睛因强光照射而被灼瞎”,其伦理意义则在于展现这位古罗马将军“信守誓言”的高尚德性。但在原著中,对该历史事件的引述是内嵌于西塞罗对其战争法思想的论述(第一卷第11—13节、第三卷第26—32节)之中的。在第一卷第11节,西塞罗明确指出国家“应该严格遵守战争法”;在第三卷第29节,西塞罗又一次提到战争法,认为“即使是战争法,与敌人立下的誓言,人们常常也应该遵守”。西塞罗的战争法思想建立在自然法基础上,强调对战争行为的规范与约束,其中包括呼吁战争不要过分残酷,应保障战败者免受伤害的权利:“战争胜利之后应保全那些在战争过程中不残忍、也不野蛮的人的生命”,“我们不仅应该关怀那些被武力征服的人,而且应该关怀那些放下武器、要求我们的统帅们庇护的人们;即使攻城机已经击穿他们的城垣,但我们仍应该接受他们”;也包括主张战争双方要讲信义,守信是合法战争中必须遵守的法则,所以他会以雷古鲁斯为例。同时,西塞罗也毫不留情地指责“布匿人背信弃义,汉尼拔很残忍”。“布匿人”为古罗马对迦太基人的称呼。因此,从原初语境看,“被割去眼皮”这一做法具体表现了雷古鲁斯对战争法原则的服膺,也反映出作为外邦蛮族的迦太基人对战争法的漠视。

西塞罗的战争法思想影响了从格劳秀斯到伏尔泰、卢梭、康德等一众十六至十八世纪的自然法学家。概言之,他们都主张战争中的暴力行为应受到规则的制约,暴力的使用对交战者和平民而言都应有所节制。这一思想自十九世纪末起逐渐形成了海牙条约体系和日内瓦条约体系,用于规范作战手段,对战争中的受难者进行人道主义保护。施米特将这种使“主权国家之间作为敌人也相互尊重,不将对方当罪犯来歧视”的战争法称为古典战争法,指出它“规定了清楚的区别——尤其区别战争与和平、作战人员与非作战人员、敌人与罪犯”,“战争——正规的国家军队之间的战争,是在战争法的主权载体之间进行的,是国家对国家的战争。这样便有可能媾和——甚至媾和是战争的正规且不言而喻的终结”,但这一古典战争法却在法国大革命和拿破仑战争中遭到了破坏。“克莱斯特的所有作品都诞生于群氓暴力被释放的巴黎恐怖与拿破仑战争时期。在其生活的时代中占主导地位的暴力和十八世纪人文主义思想之间的紧张关系促使克莱斯特一再以虚构的方式,从饱受战争蹂躏的欧洲的视角出发,重新检验启蒙价值观,但其结果绝大多数是消极的。”《弗》文自然也不例外,隐喻“犹如被割去了眼皮”带着那个战争革命年代的烙印,它与克莱斯特小说和戏剧作品中的标志性暴力书写形成了呼应关系。

事实上,“犹如被割去了眼皮”这一隐喻与《赫尔曼战役》第五幕第十三场中出现的一个场景之间存在着强烈的互文关系,而这个在1875年《赫尔曼战役》首演时因其暴力场面富有争议而不得不被删除的场景所表现的正是古典战争法遭悬置的情境:在赫尔曼准备处死被捕的罗马军官塞浦梯缪斯之际,后者提醒赫尔曼应尽一个胜利者对俘虏的义务。对此,赫尔曼答道:

赫尔曼(支撑着剑)

义务和公理!哎呦,可不得了!

他读过西塞罗的书哩。

说说看,按照这部著作,我该做什么呢?

塞浦梯缪斯

按照这部著作?你这卑鄙的讥嘲者!

你的仇恨不该发泄在我头上,

因为我在你面前无法自卫;

铭刻在你良心上的公理

应该制止你这样做!

赫尔曼(走向他说)

你这该死的无赖,你知道什么是公理!

我们跟你无冤无仇,

你却跑到德意志来压榨我们?

用双倍重量的棍棒

把他打死!

与西塞罗主张个体自然权利的先验性不同,赫尔曼更看重一种时间次序,即当罗马人入侵日耳曼后,他们作为侵略者就已经自动放弃了其自然权利,因而不再受古典战争法的保护。在此,赫尔曼语带讥讽所提及的“西塞罗的……著作”,指的就是《论义务》,即“被割去眼皮”一语的内容出处;就在之前的第五幕第九场,赫尔曼恰恰被比作迦太基人,即对雷古鲁斯施以酷刑的主体;处死塞浦梯缪斯所用的“棍棒”(Keule)和“割去眼皮”的利刃一样,都不是克莱斯特时代军队所常用的枪炮,而是一种非常规武器。所以,无论是以作为原初语境的《论义务》,还是以与之有强烈互文关系的《赫尔曼战役》作为参照,“被割去眼皮”一语都指向了古典战争法的悬置。在此意义上,与其说“犹如被割去了眼皮”这一隐喻表达了克莱斯特对弗里德里希先锋艺术的一种暧昧不明的不安感,不如说它隐含了在古典战争法被悬置下对敌人的消灭,是克莱斯特将大海视为民众战争寓像之后的一个顺理成章的修辞。该修辞所折射出的敌人概念也不是能与之决斗、谈判并缔结条约的人,而是不仅需要被打败,而且必须予以消灭的对象。

西塞罗《论义务》封面

进一步说,这个被安插在艺术评论中的隐喻的现实指向,暗示克莱斯特在德意志民族解放运动处于低潮之际依然对普鲁士军事改革家所提倡的民众起义念兹在兹。1809年后,随着蒂罗尔地区爆发的民众起义和北德意志地区由普鲁士军官席尔上校率领的志愿军团起义皆以失败告终,奥地利在瓦格拉姆战役中遭受法军重创,以及普鲁士军事改革受阻,沙恩霍斯特、格奈泽瑙、克劳塞维茨等人相继被迫辞去军职,德意志民族解放运动一度陷入低谷,不得不转而采取一种更加韬光养晦的方式。格奈泽瑙在前往英国求援未果后,于1810年8月返回自己在西里西亚的庄园,表面上过着隐居生活,实际上依然与克劳塞维茨等人保持联系,密谋起义,在与克劳塞维茨的往来信件中,二人甚至用外人无法破译的密语互通情报。刊发《弗》文的《柏林晚报》在其办报宗旨“促进民族事业”方面也呈现出了类似的隐秘方式:克莱斯特匿名或署名“x”“xy”“z”“mz”“rmz”“xyz”等暗码发表于该晚报上的军事题材轶闻在插科打诨之间其实暗含了对军事改革的支持态度和反法色彩,如《酗酒者与柏林钟》《近期普鲁士战争中的轶闻》与《近期战争中的轶闻》等,这些轶闻同《弗》文一样,都集中发表于1810年10月,即耶拿战役过去整整四周年这个时间点。不同于克莱斯特在1809年法奥战争期间为《日耳曼尼亚》杂志撰写的那些鼓动性政治文章,因《柏林晚报》受限于严格的书报审查机制,这些文章不得不在政治上保持低调。1810年9月,即《弗》文发表前一个月,沙恩霍斯特、克劳塞维茨、冯博因上校等一行人前往西里西亚考察军事要塞,对此,格奈泽瑙在给友人的信中写道:“我开始猜想,我曾一度认为还很遥远的北方战争会提前爆发。”1811年8月,格奈泽瑙复出,并再次向国王呈递了《关于筹措民众起义的备忘录》(,,Denkschrift zur Vorbereitung des Volksaufstandes‘‘)。同年10月,克莱斯特拜访格奈泽瑙,称他“是一个伟大的人,我确信,如果他找到合适的位置,我会陪伴他左右”。由此不难想见,克莱斯特在《弗》文中使用的隐喻或也是对自己渴望揭起民众起义之意愿的隐秘表达。

在某种程度上,克莱斯特的隐喻甚至具有预示现实的功能。由于民众起义本身构成了对原本为君主所垄断的军事权力的威胁,再加上腓特烈·威廉三世一向优柔寡断的作风,格奈泽瑙1811年8月提交的备忘录得到的批示仅是国王的一句不无讽刺的旁注:“此诗妙哉。”直到1813年,这份“诗意”才获得了短暂的现实感。1813年4月21日,腓特烈·威廉三世颁布普鲁士王室诏令《战时后备军敕令》,号召全体民众自发反抗法军入侵,而克莱斯特早在一年半前就已在自身的厌世情绪和对普鲁士与法国签订同盟条约的失望之情的裹挟下于柏林万湖畔饮弹自尽,无缘得见这份仅推行了三个月的敕令。敕令第43条指出每个公民都有义务用各种武器抵抗入侵之敌,所推荐的武器包括“马刀、斧头、甘草叉、镰刀”,这些尖锐的非常规武器无不体现出克莱斯特隐喻中“割”一词所透出的锋利。敕令第81条还指出:“您有义务尽可能让敌人的生存变得困难,用暴力违抗他们下达的所有命令,切断他们的一切补给,把他们一一消灭,给予伤害。”此句中的“伤害”一词在德语原文中并非常用的“Verletzung”,而是“Abbruch”(Abbruch的常用义项为“中断”,其次是“损害、伤害”)。极为巧合的是,“Abbruch”一词恰好也出现在《弗》文中,一语双关地形容大海给人对彼岸的冲动带来的幻灭:“构成此情此景的,是一种心的诉求,以及自然……对人的一种打断/伤害(Abbruch)。”

罗马军团

值得注意的是,在《赫尔曼战役》中,海洋不仅被用来比喻奋起反抗的日耳曼人,还被用来形容入侵的罗马军队。例如,在第一幕第一场中,希坎布里人的酋长图伊斯柯马说“罗马人像潮水一样吞没了我世袭的土地”;在第一幕第三场,他又强调“罗马军队像洪水般吞没了我的希坎布里”。因此,“犹如被割去了眼皮”的符号性暴力既指向敌人,也指向自身,它包含一种双重内涵,既指对敌人的消灭,也指自我的牺牲。施米特在论述民众战争中的游击队作战时指出:“现代游击队不指望敌人尊重其权利,也不期望被施予恩典。”在民众战争中,古典战争法的被悬置对敌我双方均适用,交战双方从而构成了一种互为“绝对敌人”的镜像关系。当“犹如被割去了眼皮”指向自我牺牲时,这个隐喻同时也是一个身体隐喻。在西方文学中,用人的身体隐喻共同体的传统渊源悠久。在德意志浪漫派文学中,“人体-共体”的隐喻一方面承袭了基督教用耶稣的“奥秘之体”去类比教会的修辞传统,另一方面也借重了十八世纪下半叶在自然科学界兴起的有机体模式,以证明民族共同体是一种自然产物,具有先天的、不以个体意志为转移的有机组织结构,并以此反驳以社会契约关系为基础的“机械共同体”概念。被割去眼皮意味着身体的残缺,而残缺的身体无疑是共同体危机的象征。在《赫尔曼战役》中,赫尔曼将少女哈莉的身体用利剑分割成15块,派15个使者分别送给日耳曼的15个部落,以激发众人的起义决心。哈莉的身体指向了十九世纪初德意志依旧四分五裂、邦国林立的状态,同时演绎了克服共同体危机所召唤的自我牺牲。在这个意义上,“被割去眼皮”依然与《赫尔曼战役》具有亲缘关系,它还指向战争法被悬置、共同体危机之下个体的自我牺牲。

三

想象的风景:军事地理学与动物隐喻

“犹如被割去了眼皮”所具有的军事内涵还能在《弗》文中找到潜在线索。就在抛出这个隐喻后,克莱斯特紧接着用文字绘出了两幅风景画:

我坚信,凭借画家的精神,他可以画出一平方里的马克沙地,再加上一丛刺檗灌木,其上,一只乌鸦孤独地竖起羽毛,这幅画肯定能带来一种真正的莪相或科泽加藤的效果。是啊,倘若这风景是用其本身的白垩岩和水画出来的话,那我相信,狐狸和狼看了都会哀嚎,而这无疑是对此类风景画最高的礼赞。

此处,克莱斯特使用了他在10月22日编辑手记中所强调的“精神”(Geist)一词,因此,这两幅通过精神想象出来的风景画虽然其意蕴颇令人费解,带着典型的克莱斯特式的神秘,但值得我们特别关注。在第一幅风景画中,画面主体由弗里德里希笔下的海景变成了一片沙地。从海洋到陆地,这一转变有何意味?此外,这幅画的效果还被冠以古代凯尔特传说中的英雄与诗人莪相和与弗里德里希同时代的神学家、作家科泽加藤(Ludwig Gotthard Kosegarten)之名,其意味又何在?在第二幅风景画中,克莱斯特又回到《海边的修士》,认为这幅画如果用吕根岛盛产的白垩岩和该岛上的水绘出,便能引发狐狸和狼的哀嚎。动物的哀嚎成了对风景画“最高的礼赞”——这里的狐狸与狼,以及第一幅画中的乌鸦,是否又另有所隐?

克莱斯特在文中用“马克”一词形容第一幅风景画的主体——沙地。“马克”为Mark的音译,意为“边界、边区”,“马克沙地”实指历史上曾是神圣罗马帝国东北边境的勃兰登堡边区,即普鲁士王国最早的发源地。勃兰登堡地处内陆,大多数地区土质恶劣,沙化严重,树木难以生长,这一情况直至十九世纪中叶都未得到改善,因此几乎所有关于勃兰登堡的早期地志“都逃不过‘沙地’‘平坦’‘沼泽’‘未开垦的荒地’等字眼,即便是颂词也不例外”。在写于1800年9月的一封信中,克莱斯特曾用“令人毫无愉悦之感”(freudlos)形容马克边区的风景,有论者据此认为克莱斯特想象的第一幅风景画是“对弗里德里希令人印象深刻的海景画的一种带有反讽性质的扭曲”。然而,这一解读明显忽视了克莱斯特在1806年以后的民族主义转向。事实上,“沙地”“马克沙地”这样的表述也出现在了与《弗》文成文时间相近的《赫尔曼战役》和《洪堡亲王》中。换言之,《弗》文后半部分的书写依旧延续了“犹如被割去了眼皮”这一隐喻与《赫尔曼战役》的互文关系。在《赫尔曼战役》第四幕第十场中,在条顿堡森林战役即将打响之前,生于公元前的日耳曼人赫尔曼直接化身为普鲁士人。虽然其生活环境多为森林和沼泽,但他却大声疾呼道:“我也是为我脚下的沙地而战斗吗?”之后,“沙地”又两次被称为“神圣的土地”。尤为值得注意的是,就在赫尔曼准备处死被捕的罗马军官塞浦梯缪斯前(第五幕第十三场),“沙地”还被赫尔曼渲染为需要畅饮敌人鲜血的“祖国干渴的土地”。在《洪堡亲王》第一幕第一场中,选帝侯更是直接使用了“马克沙地”这一表述:当洪堡亲王在梦中用桂树叶编织桂冠时,选帝侯惊呼他如何能在自己荒芜的“马克沙地”找到桂树。这块土地之后被洪堡亲王称为“祖国的土地”:“勃兰登堡人在祖国的土地上自主地保卫自己,因为这土地是属于他们自己的,也只有他们才配欣赏祖国田野的壮丽。”历史上,恰恰是这块曾被人蔑称为“神圣罗马帝国的沙石罐头”的勃兰登堡边区,通过霍亨索伦家族的审慎经营和奋发图强,在十八世纪一跃成为欧洲强国。因此,在1810年心系德意志民族解放运动的作家克莱斯特笔下,“马克沙地”一语其实透露出浓烈的民族自豪感。

弗里德里希《林中轻骑兵》

除了沙地,克莱斯特在此还集中提到了灌木丛、白垩岩和水流,这些地物与地貌都是构成地形范畴的要素。地形(Terrain)一词源自拉丁语,原泛指陆地的形态特征,在十八世纪被赋予了一种特殊的军事内涵,逐渐从指涉防御工事周边的地理条件过渡到指涉更为开阔的军队交战地带的地理特征。十八世纪末十九世纪初,由于战争空间的扩大,战事日趋错综复杂,加上德意志地理学在亚历山大·冯·洪堡(Alexander von Humboldt)、卡尔·李特尔(Karl Ritter)等人的引领下取得长足进展,在普鲁士的军事话语中,涌现出一系列以“地形”为中心词的军事地理学概念,如地形论(Terrainlehre)、地形志(Terrainbeschreibung)、地形评估论(Terrainschätzungslehre)、地形学(Terrainkunde)等。这些概念凸显了两个观点:第一,地形被理解为一个矢量空间,即一个供军队通行的空间,因此需要分析其对运动的促进和阻碍作用;第二,地形被视为一个战术战略空间,也就是说,地形构成了一个在作战中可以被加以利用的积极要素。无论是灌木、岩石还是水流,在当时的军事理论文献论述地形时,它们均曾被提及。在1817年出版的《供和平时期教学和在战场上使用的军官手册》第一章《战斗的基本条件》中,针对地形的军事意义,克莱斯特的好友利林施特恩写道:“陡峭的危岩与深谷,纵使阿尔卑斯山区的猎人也无法逾越,在森林中,骑兵无法发挥作用,重炮会沉陷在如沼泽般泥泞的道路上,等等。地形通过其起伏、植被和耕地在多大程度上给交战双方蒙上了一层面纱,对这一点的认识显得日益重要”;如果一处的地形并非单调,而是“高低起伏,森林与水流、田野与农庄相互交错”,那么这种地形对交战双方的影响是相同的。克劳塞维茨在《战争论》第二卷也专辟一章论述地形,把地形大致分为山地、很少耕作的森林沼泽地和复杂的耕作地,对于第三种地形,他认为其复杂程度就在于“被许多沟渠、篱笆、栅栏和堤坝切断,到处是分散的人家和小灌木丛”。而沙地作为普鲁士的腹地,具有更为明显的军事地理意义。英国历史学家克拉克在其普鲁士史专著《钢铁帝国:普鲁士的兴衰》开篇即开宗明义地指出,勃兰登堡地区以柏林为中心向外延伸的四万平方米沙地,“便是之后众所周知的普鲁士王国腹地”。《战争论》第三卷第二十五章的标题即为“向本国腹地退却”,在此,克劳塞维茨指出向本国腹地退却是一种特殊的间接抵抗方式,农作物偏少的地区和忠诚而尚武的民众都是其有利条件。《赫尔曼战役》传达的就是这种诱敌深入的思想:赫尔曼假装与瓦鲁斯结盟,让他借道自己的领土攻打马博德,实则计划在条顿堡森林伏击罗马军队。同时,和克莱斯特想象的风景画一样,这部剧作中也出现了乌鸦,它作为一种不祥的鸟象征着侵略者的厄运。第五幕第四场,罗马元帅瓦鲁斯在因不谙地形而率军误入迷途之时碰到一位妖婆,妖婆预言他要到虚无中去,瓦鲁斯便说:“你的话像乌鸦的叫声一样不吉利。”第五幕第七场,瓦鲁斯一踏进条顿堡森林就听见了乌鸦的鸣叫,他说:“修斯神的祭司呀,你真听懂了那乌鸦的叫声吗?你说它好像向我报告胜利的音讯。刚才这儿有只乌鸦用嘎哑的声音,向我预言说:坟墓!”无独有偶,弗里德里希1813年的画作《林中轻骑兵》也绘有一只乌鸦。在这幅依旧富含政治寓意的风景画中,高大的橡树林象征着德意志人坚强的品质,乌鸦则意味着敌人的厄运。在已有研究中,几乎无人注意到克莱斯特所说的乌鸦“竖起羽毛”的引申义。“竖起羽毛”原文中作“plustern”,在克莱斯特时代系生僻词,它源自中古低地德语“plūsteren”,其义为“鸟用喙在羽毛中翻找”。《赫尔曼战役》第五幕第九场就用这个古义来描述日耳曼人对罗马军队的反抗。在该场中,阿里斯坦慌忙来给瓦鲁斯报信,声称发现赫尔曼佯装与瓦鲁斯结盟,实则背地里联合其他日耳曼酋长:“这一撮叛徒就在一棵松树底下,像只蓬着羽毛孵卵的母鸡一样,遍身寻着武器(die Waffe plusternd),交头接耳地筹划天晓得是什么样的阴谋诡计。”德语中表示“竖起羽毛”的更为常用的词是“sträuben”,它既有“竖起羽毛”,也有“反抗”之义。克莱斯特在《赫尔曼战役》中也使用过这一双关。在第一幕第三场中,佛尔夫对赫尔曼说:“你当真要完全向厄运屈服,丝毫不加反抗(Ohn auch ein Glied nur sträubend zu bewegen),接受罗马人带来的枷锁?”。因此,《弗》文所言的乌鸦“竖起羽毛”应是喻指反抗,这无疑与1810年10月普鲁士军事改革家仍在密谋的民众起义暗相呼应。由此可见,克莱斯特所想象的沙地不仅带有民族自豪感,还渗透出利用本国地形、诱敌深入的军事战略理念。

在这个意义上,当克莱斯特将绘有沙地、灌木和乌鸦的风景画视为具有“一种真正的莪相或科泽加藤的效果”时,这种效果就并非研究者所认为的忧郁和感伤的氛围。事实上,这一解读忽视了《莪相诗集》实为苏格兰高地人“面对英格兰的绞杀进行文化自救的产物……诗集悲伤哀怨的基调源于卡洛登战役惨败后苏格兰因丧失经济、政治与军事独立性而产生的愤懑之情”这个本质特点。而事实上,克莱斯特也特意采用了“真正的”一词强调这一效果的本质性。就像《莪相诗集》借芬格尔在公元三世纪带领苏格兰部落反抗罗马帝国入侵来影射1745年苏格兰起义一样,克莱斯特的《赫尔曼战役》同样通过刻画赫尔曼如何带领日耳曼部落反抗罗马帝国入侵,以号召十九世纪初的德意志民众抵抗拿破仑统治。在研究德语文学对莪相的接受的专著中,德国学者沃尔夫·施米特就指出克莱斯特笔下的赫尔曼是以芬格尔为原型的,二人均重行胜于重言,在战斗时都沉着冷静、坚毅不屈,但一旦和平降临,又宽厚为怀。《莪相诗集》在1768至1769年由维也纳耶稣会士丹尼斯译成德语,在德意志地区引起巨大反响。受塔西佗《日耳曼尼亚志》影响,德意志文人坚持认为德意志文化和北欧/英国文化之间具有亲缘性,二者均呈现出古朴、粗犷之风,诗人克洛卜施托克甚至辩称莪相具有德意志血统。科泽加藤也是“最早一批认为德意志和北欧人中存在一种特殊的北方精神的思想家之一”,受《莪相诗集》和一系列苏格兰游记的启发,他认为吕根岛上的原始风景为古老的北方英雄神话提供了绝佳的叙事环境,岛上的石墓(Hünengräber)被视作远古时期英雄的遗迹,岛上的橡树也被解释成日耳曼人男性气概的象征。弗里德里希通过他早年的艺术导师奎施托普(Johann Gottfried Quistorp)结识了科泽加藤。弗里德里希曾创作爱国主题油画《古代英雄们的坟墓》,画中的一块墓碑上刻有“阿米尼乌斯”,即赫尔曼的拉丁语名字。他借此含蓄的方式号召德意志民众反抗法国侵略,可能是受到了科泽加藤上述观点的影响。由此,“一种真正的莪相或科泽加藤的效果”应意指英勇抗敌的原始北方精神。

弗里德里希《古代英雄们的坟墓》

那么,为何克莱斯特在“马克沙地”前还要加上“一平方里”这个修饰语?“一平方里的马克沙地”不单如扬茨所说,相较于弗里德里希所绘的无边无际的大海而言,是一个“有限空间”,它还构成了对自然空间的精确划界。在再现客观对象上如此汲汲于其面积大小的数学精确性,与其说是在绘画,不如说是在绘图。与之相应,在第二幅画中,克莱斯特还特意强调《海边的修士》所绘海景应用吕根岛上的白垩和水去描绘,这种再现物与被再现物之间的重叠,使得这幅画超越了一般意义上的现实摹仿(Mimesis),而指向了鲍德里亚意义上的拟真(Simulation)的第二序列,即现实与表征之间界限的模糊。鲍德里亚在相关著作中也恰巧引用了博尔赫斯《关于科学的精确性》中的一个地图寓言对此加以说明:“帝国的地图制作者将这张地图画得如此精细,以致它将精确地涵盖领土的每一处细节。”就此而言,“一平方里的马克沙地”一语似乎还杂糅了制图术的理念,这与发端于十八世纪末十九世纪初的军事制图思想息息相关。

由于地形的军事学意义日益凸显,1800年前后,军事地图成为规划和执行大规模军事行动的先验媒介。如安德斯·恩贝格-彼德森所言,军事地图在当时并非一种简单的指南工具,而是由基础科学、国家技术、官僚制度和军事理论共同参与组成的一个福柯意义上的历史装置。1682到1789年间,法国在卡西尼家族成员的领导下,率先使用三角测量和测地法,先后实施了两期规模宏大的国家测绘工程,绘制出180幅法国各地的精准详细地图。1794年,原本归卡西尼家族私人所有的国家地图被国民公会没收并移交至战争部的军事办公室保存,此后,在拿破仑战争时期,战争部便成为法国军事制图的核心机构,负责制作、收集和整理各种军事地图。拿破仑还创建了地形测绘局(bureau topographique),让测绘工程师随军队前往前线进行勘察、测量和制图。在拿破仑战争中展露非凡军事才能的瑞士军事家约米尼(Antonine-Henri, bason Jomini)在其军事著作《战争艺术概论》中就强调军事地形学和制图术“是在军事上制胜的重要问题”,同时也指出这两门科学在十九世纪初尚处于萌芽阶段。的确,三角测量法在十八世纪中叶才逐渐被运用到军事制图中,在普鲁士则迟至1797年才得到应用,腓特烈大帝在1768年为王位继承人写下的《军事遗嘱》中建议成立的测绘工程师团直到1790年腓特烈·威廉二世时期才付诸实践,而克莱斯特的好友利林施特恩在1807年出版的记叙自己参加1806年耶拿战役经历的书的序言中,就曾痛心于“普鲁士军队上下竟无人想到要去成立一个地形测绘局”。当时的军事地图主要分为两类,一类是投入大量人力、物力资源和时间成本,运用现代科学方法精确绘制的雕版地图,这类地图往往所示范围较大;另一类是通过侦察活动在短时间内快速完成的军事草图,这类地图所示范围较小,只记录最重要的地形特征,往往粗糙、零散,相互之间不连贯,但能够反映地形空间的即时状态,从而弥补第一类地图在时效性上的不足。里是普鲁士旧制单位,按照普鲁士1693至1872年通行的单位制度,一里约为7. 532公里,一平方里约为56. 731平方公里。就地图所示范围而言,“一平方里的马克沙地”近似第二类地图,即军事草图,但就其精确度而言——观者竟能细致入微地观察到灌木丛上的乌鸦竖起自己的羽毛,它又接近于第一类地图。因此,克莱斯特对风景画的再想象堪称是对上述两类军事地图的综合。从中世纪后期、文艺复兴至十七世纪,欧洲地图的设计和制作都有职业画家参与,以至于风景画与地图之间有着近乎天然的联系和模糊的边界。克莱斯特的风景想象可谓对这一传统的延续。同时,第一幅风景画的画面主体从弗里德里希笔下无边无际的大海变成了边界分明的沙地,也流露出作家克服战争偶然性的渴望。

克莱斯特的风景想象中还存在着明显的非人化:乌鸦取代了弗里德里希画中的修士,狐狸和狼取代了布伦塔诺与阿尔尼姆文中欣赏画作的公众。前文已论述过乌鸦的隐喻内涵,如果我们沿着《弗》文与克莱斯特1808至1810年作品之间的互文性继续探索,就不难发现,狐狸与狼这两个动物隐喻也与战争有关联。

母狼乳婴像

在《赫尔曼战役》中,罗马侵略者多次被比喻成狼。第一幕第一场尾声部分,卡滕人的酋长佛尔夫感叹“德意志呀,豺狼已到,闯进你的羊栏”,图伊斯柯马也将罗马元帅瓦鲁斯称为“沙漠中的豺狼”;第五幕第二十二场中,在准备和瓦鲁斯决斗时,古埃耳塔尔说道:“站住,台伯河畔的财狼,捕杀你的猎人来了。”传说中是台伯河畔的母狼哺育了罗马的创建者罗慕路斯,所以母狼自古以来就被视作罗马城的守护神。《日耳曼尼亚致她的孩子们》中也出现了将敌人比作狼的诗句:“一场快意的狩猎,如同埋伏的猎手等待伏击野狼。”赫尔曼则凭借他在用兵上的足智多谋被喻为狐狸:在第四幕第一场中,苏埃弗人的军师阿塔林便说,“不要信任赫尔曼,这只狐狸!天晓得,他这卑鄙的诡计用意何在”。

狼和狐狸在十八世纪法国博物学家布封的《自然史》中是被并列叙述的,它们的声音都指向了战斗和攻击。布封写道:“如果我们看见许多狼聚在一起,那一定不是什么亲密的聚会,而是战争的开始,它们会发出恐怖的嗥叫”;“狼用蛮力完成的事情,狐狸通常都会借助于诡计……狼只有单一的嗥叫声,而狐狸能发出多种音调,除了嗥叫、尖叫,有时甚至会发出类似孔雀叫声的哀鸣声。狐狸会在不同情况下发出不同的声音:追捕猎物的声音,表现欲望的声音,幽怨的声音,以及痛苦的哀鸣。狐狸通常只在受到枪伤或者腿断掉时才会发出哀鸣声”。

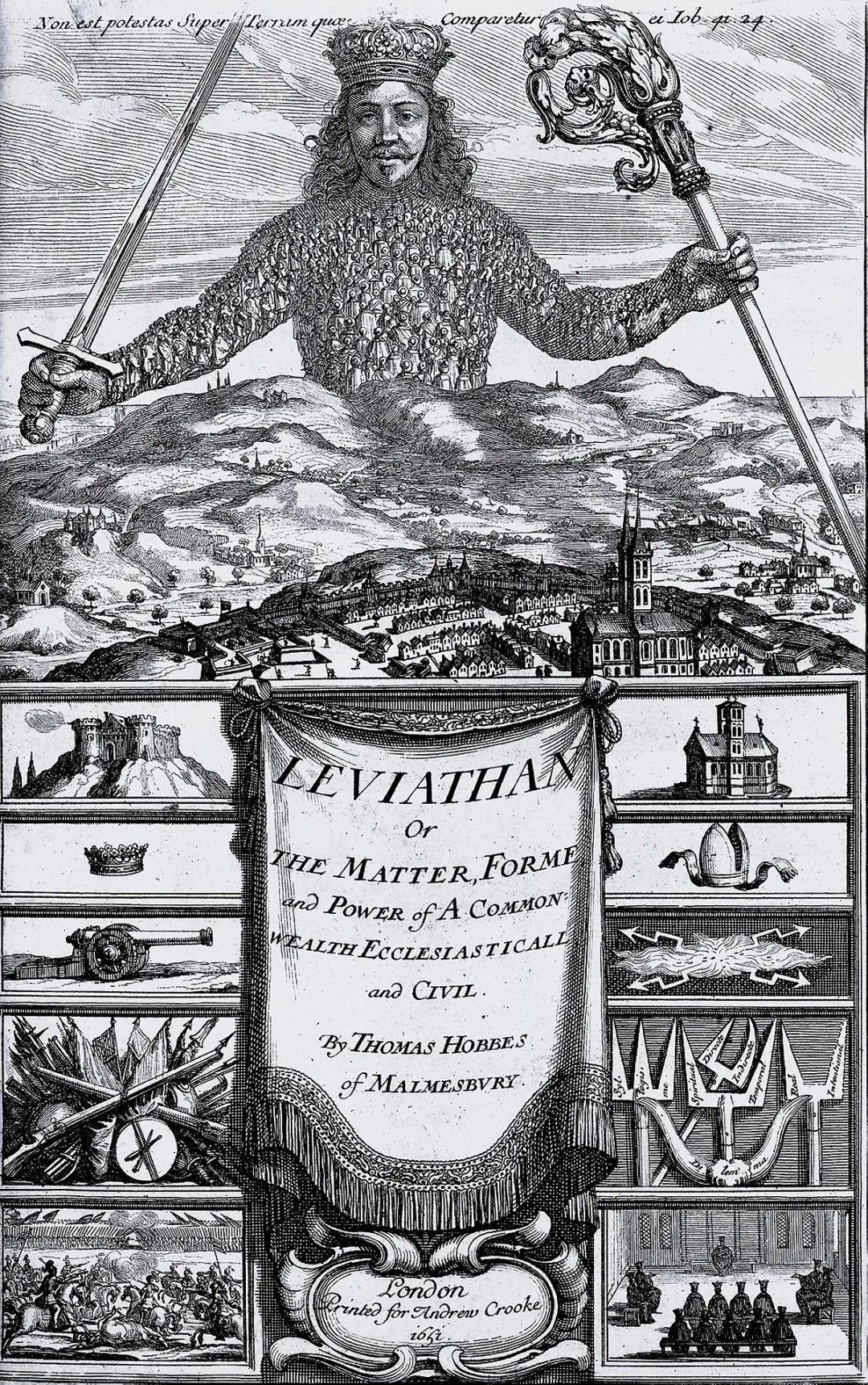

在西方政治著述中,狼与狐狸的意象也往往与战争有关。众所周知,霍布斯在《利维坦》中讨论人性时,指出人的自然状态是“人与人之间是狼”的战争状态。而就在《论义务》第一卷第13节中,西塞罗在记叙了雷古鲁斯为信守誓言而惨遭敌人杀害后,也使用了狐狸作为隐喻,指出战争有两种不公正的方式,一是暴力,二是欺诈:“欺骗是小狐狸的伎俩,而暴力则有如狮子的行为:这两种方式对于人最为不合适,而欺骗更应该受到憎恶。”克莱斯特恰恰反其道而行之,因为赫尔曼在剧中不仅被比作狐狸,还被描述为“披着毛茸茸的狮子皮的家伙”。所以,他应该更接近马基雅维里意义上的军事领袖。马基雅维里的《君主论》指出君主不应守信,而要运用诡计:“他应同时效法狐狸与狮子。由于狮子不能够防止自己落入陷阱,而狐狸则不能够抵御豺狼,因此,君主必须是一头狐狸以便认识陷阱,同时又必须是一头狮子,以便使豺狼惊骇。”由于拿破仑军队的入侵,“十九世纪开初时在德意志,马基雅维里开始重新受到尊重”,“一种对马基雅维里主义问题的德意志特有的态度发展起来”。马基雅维里主张用军事手段改变十五世纪末意大利沦为外国势力战争舞台的悲惨境地,他还认为雇佣军在军事上不值得信任,主张征集国民军保卫佛罗伦萨,这与普鲁士军事改革的核心内容如出一辙。黑格尔在1802年完稿的《德意志宪制》中谈及了马基雅维里,并认为十九世纪初德意志的分裂状态与马基雅维里时代的意大利不无相通之处。费希特在《论马基雅维里》中推荐读者研读马基雅维里的七卷本《战争的艺术》,文后还摘录了《君主论》第十四章《君主关于军事方面的职责》。罗伯逊认为,克莱斯特可能通过卢梭间接吸收了马基雅维里的思想,并在《赫尔曼战役》中高扬了马基雅维里式不择手段的民族解放者。因此,《弗》文中出现的狐狸所影射的应是这种马基雅维里式的民族解放者。

霍布斯《利维坦》封面

有必要指出,作为隐喻意象的狼和狐狸到底哪一个指涉民族意义上的自我,哪一个指涉民族意义上的他者,归根结底是含混不清的,而这也与“犹如被割去了眼皮”的双重内涵有了微妙的暗合。在《赫尔曼战役》中,将罗马人比作狼的日耳曼酋长名字的含义恰恰是“狼”(Wolf),而罗马人也并非没有使用诡计。此外,在克莱斯特作于1809年3月的诗歌《德意志人的战歌》(,,Kriegslied der Deutschen‘‘)中,狐狸和狼都被用来指涉敌人。此诗“极尽动物学之能事”,用熊、黑豹、狼、狐狸、鹰、秃鹫、蝰蛇和龙等野兽和末世论中的怪兽比喻法国侵略者,且有多个抄本和印本流传于世,在一些抄本之间,狼和狐狸被任意相互置换。或许正是由于这种指代的模糊性,克莱斯特在《弗》文最后一句坦言他的感觉是“芜杂的”。但可以确定的是,克莱斯特想象的风景中的乌鸦、狼和狐狸都与战争相关,它们指向了民众战争中敌人概念的非人化,因此也呼应了作为民众战争寓像的海景和“犹如被割去眼皮”这一隐喻的军事内涵。在人所作的画前嗥叫的狐狸与狼,有如《启示录》中的末世动物,这种似人非人的界槛状态甚至让人联想到阿甘本所说的人类学机器失效后人性与动物性之间的“敞开”。从这一角度看,克莱斯特之所以将动物的嗥叫喻为对风景画的最高礼赞,实则是因为在德意志民族解放战争前夜,风景画的最高功能是成为唤醒民族精神、激起德意志民众反抗异族统治的志气的媒介。而这又何尝不是画家弗里德里希本人的艺术追求呢?

本文原载于《外国文学评论》2023年第1期,注释从略。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

版权所有:中国社会科学院外国文学研究所

联系地址:北京建国门内大街5号中国社会科学院外国文学研究所数字信息室 邮编:100732