- 外国文学评论

- 外国文学动态研究

- 世界文学WorldLiterature

- 古典学研究

- 德语文学研究

- 冯至讲坛

- 外国文艺理论研究分会

- 中国社会科学院大学外国语学院

新作赏鉴 沈冲|离合的姿态:罗丹雕塑 《人与他的精神》在里尔克中后期作品中的诗学变形

点击图片购买本期杂志

内容提要

罗丹的双人雕塑《人与他的精神》定格了一个模棱两可的瞬间:男子肩头的女子仿佛在为他加冕,又似欲离他而去。这座雕塑在交易流通过程中的多重命名和女子残躯的艺术史联想进一步彰显了其姿态的复杂性以及词与物之间的张力。里尔克在文学演绎中通过叙事上的突变反映雕塑中的歧义,将这一独特的姿态融入了自己中后期的诗学之中,他视女子的离开为爱着的女人超越所爱的男人而走向超验的敞开,并以英雄和胜利女神的结合致意他的赞助人南妮·翁德利-伏尔卡特。

作者简介

沈冲,男,1989年生,德国柏林自由大学施莱格尔文学学院德语文学博士,复旦大学外文学院德语系讲师,主要研究领域为德语现代派文学。近期出版的专著有Ennui, Epiphanie, Mnemopoesie Poetologische Konzeptionen des Vorübergehens bei Stefan George und Hugo von Hofmannsthal (Würzburg: Knigshausen & Neumann, 2021);发表的论文有《反叛与反思:德奥现代性的“特殊道路”》(载《上海文化》2022 年第 9 期)等。

1900年巴黎世博会期间,奥地利诗人霍夫曼斯塔尔前往小城默东拜访罗丹,在参观他的工作室时被一件石膏模型所吸引,当即委托浇铸成青铜雕像。此后的20年间,这座被称为《人与他的精神》(Der Mensch und sein Genius)的雕塑便作为创作灵感的化身立于诗人在罗道恩住所的案头。一直到1920年,霍夫曼斯塔尔因战后经济拮据,将它变卖给了瑞士商人维尔纳·莱茵哈特,也即后来穆佐城堡的主人。促成这场交易的正是城堡后来的住客、罗丹当年的助手里尔克。这位贸易中间人显然也对这件艺术品青睐有加,并于同一年写下小诗《尼刻》(Nike),将它作为圣诞问候献给了自己的赞助人兼挚友、莱茵哈特的表妹南妮·翁德利-伏尔卡特(Nanny Wunderly-Volkart)。

蹊跷的是,里尔克在随附的信中刻意隐瞒了这几行诗的灵感来源,而翁德利-伏尔卡特夫人作为上述交易的知情人,显然知道诗中雕塑的原型。事实上,这件诗人讳莫如深的艺术品于他有着特殊的意义。里尔克很可能早在十多年前,也就是他在巴黎潜心进行“物诗”(Dinggedicht)创作的时期,就注意到了罗丹庞大作品库中这件不太起眼的石膏模型;而在1916年小住罗道恩期间,他也应该在霍夫曼斯塔尔的住处亲眼见到过它的青铜版本。本文将以《人与他的精神》为切入点,分析这一雕塑所定格的姿态在里尔克中后期诗歌中的文学演绎。首先,本文将探讨罗丹捕捉的这一造型艺术瞬间的二义性以及男子肩头的女子的多重身份——正是这些不确定性赋予了作为雕塑本质的姿态在媒介转换过程中的变形潜力:雕塑中的歧义变成了文学中的突变。以此为前提,本文将继续例证这座双人雕塑所呈现的独特姿态一再若隐若现地出现在里尔克中后期的诸多作品中:从1905年的罗丹讲稿直至1926年诗人去世前夕写就的法文诗,它时而以不同的人物身份,时而以不同的相互关系,呼应着诗人不同时期的不同诗学理念:分离与合一。

罗丹雕塑《人与他的精神》

一

雕塑姿态的两种解读

根据莱辛的诗画异质理论,“在空间中并列的……物体连同它们的可以眼见的属性”是造型艺术的表现对象,而诗歌的题材则是“在时间中先后承继的……‘动作’(或译为情节)”;和绘画一样,雕塑因其媒介的并列特征,只能把躯体定格在“动作中的某一顷刻”,因而要选择“最富于包孕性的那一顷刻,使得前前后后都可以从这一顷刻中得到最清晰的理解”。莱辛认为,这一顷刻不能是情绪的顶点:

在一种激情的整个过程里,最不能显出这种好处的莫过于它的顶点。到了顶点就到了止境,眼睛就不能朝更远的地方去看,想象就被捆住了翅膀,因为想象跳不出感官印象……所以拉奥孔在叹息时,想象就听得见他哀号;但是当他哀号时,想象就不能往上面升一步,也不能往下面降一步;如果上升或者下降,所看到的拉奥孔就会处在一种比较平凡的因而是比较乏味的状态了。

在造型艺术中,情绪的顶点不宜被直白地表现出来,而应藉由顶点前的一刻被想象出来。因此,叹息比哀号更能体现拉奥孔的痛苦,也更能激发观者的想象力。由此看来,罗丹同样塑造了一个“最富于包孕性的瞬间”:女子栖息于男子的肩头。这一姿态在观众的想象中由静入动,其情节的走向完全取决于他们的联想,而想象的焦点在于即将到来的高潮会发生什么。与拉奥孔群雕的单线情节(作为事件的高潮,拉奥孔和他的两个儿子将在痛苦中死去)不同,《人与他的精神》显然是复线的,针对下一刻会发生什么,观众的想象中会出现两个截然相反的答案,仿佛情节在这一临界的瞬间分化出了两条时间线。这一古今之别恰好反映了古典与现代艺术的迥异理念。《拉奥孔》中诗画异质的基础实则是古典艺术中物与名(词)的同一性,无论是维吉尔的诗还是拉奥孔群雕都清晰地指向特洛伊传说,因此雕塑中被隐去的高潮是确凿无疑的;而罗丹的雕塑则聚焦于沉默之物本身,它并不确定地指向,甚至刻意拒斥某个既有的文化原型。因此,罗丹对雕塑的命名是偶然和随性的,定格之瞬间所包孕的乃是一个开放的高潮。物性的匿名赋予了《人与他的精神》多义的解读空间。

雕塑《拉奥孔与儿子们》

这座以未完成风格制作的双人雕像由一位线条硬朗、左腿支撑在一块石头上的男子以及他肩上一个身段纤柔、长有翅膀的女子形象组成,两个人物皆为裸体,前者面向观众,但是无法辨认脸部表情,后者没有手臂和头部,让人想起卢浮宫著名的胜利女神。单从女子栖于男子肩头的姿态来看,无法判断女子是在靠近男子还是在离他而去。这种模棱两可的开放性应是作者刻意为之。罗丹为他的这件雕塑起过两个名字,其一为《英雄》,另一为《逃逸的灵感》。这两个名称分别对应两个角色,并诱导观众做出不同的联想。第一种联想为胜利女神降落在年轻英雄的肩头,即将为他加冕;第二种联想为作为灵感化身的缪斯抛弃了试图挽留她的诗人,正欲振翅离开。

《人与他的精神》中女性残躯细节

一喜一悲两种互斥的情绪顶点包孕于同一个瞬间。值得注意的是,罗丹在另两件类似的雕塑中分别以女子飞临和飞离的运动姿态明确地演绎了这两种结局。石膏作品《致敬欧仁·卡里尔》(Hommage à Eugène Carrière)展现的是一位长有翅膀的女子面朝一位青年男子并授予他桂冠的场景,除了女子形象完整无缺,整体结构乃至局部细节与《人与他的精神》如出一辙。另一件石膏模型《诗人与爱情》(Le Poète et l’amour)则吻合第二种缪斯遁逃的解读:作为爱人的女子张开双臂面朝远方,正欲挣脱年迈诗人的束缚,老人表情痛苦,似乎在绝望地叹息。这两个石膏变体中的女性形象都拥有头部和手臂,其肢体动作明确地表达了或是接近或是离开男子的意图,完整的身体能让观众清晰无误地理解雕塑所欲表现的情节,而《人与他的精神》中的女性残躯则营造出一种模棱两可的临界状态,拒斥了通常的单线情节。传统意义上的残躯要么被视为不再存在的整体的残余,要么被看作尚未完成的整体的阶段,其不完整性依附于不在场的完整性;与之相反,罗丹赋予了《人与他的精神》中的女子残躯自在的意义,他以不完整为作品的最终形态,否认了艺术品的完美取决于各部分的完整。正是雕像的不完整性给观众留下了极大的想象空间,刺激他们参与完整性的构建,而构建方式的不确定性反过来又将作品的未完成状态提升到了审美的无限上,相形之下,完整反倒显得有所局限。这也正是《米洛斯的维纳斯》(Venus de Milo)和《萨莫色雷斯的胜利女神》(Victoire de Samothrace)的魅力所在。以不完整映射完美,恰如用顶点前的顷刻包孕高潮。

二

女子残躯的三重身份

这座双人雕塑的魅力不在于占据主体地位的男子,而显然源于他肩头残缺的女子。仅从她的姿态很难推测这位女子的身份,但是雕像的多重命名或直白或隐晦地指向了三个神话形象。罗丹以“逃逸的灵感”暗示她是一位缪斯,霍夫曼斯塔尔视其为人之精神的化身,即格尼乌斯(génie或Genius),里尔克则直白地称她为胜利女神尼刻。

缪斯是希腊神话中宙斯和记忆女神谟涅摩叙涅的女儿,在《奥德赛》和《神谱》中被视为灵感的来源,古代诗人通常以呼求缪斯开场,他们写作的史诗则被视为缪斯口授的记录。由此可见,给予诗人灵感的缪斯外在于诗人,并为诗人加冕。自但丁和彼得拉克开始,缪斯常常被等同于恋人。就其形象而言,缪斯虽然具有飞翔的能力,但在大多数的造型艺术中却被描绘成没有翅膀的年轻女子。

《诗歌三女神》,(法)厄斯塔什·勒·絮尔

该画描绘了三位缪斯女神的形象:一个拿书,指记忆;一个倾听,指沉思;还有一个拉琴,指歌唱。

在古罗马的多神教中,格尼乌斯是人的内在精神的人格化形象,通常被视为男人的守护天使(Genius在拉丁语中为阳性),对应古希腊神话中的神灵代蒙(Daimon),代蒙的正邪取决于人的善恶。格尼乌斯这种精神的化身在人出生时形成,伴随其一生,并随着人的死亡而消失,因而是内在于人的。后来代蒙在基督教语境中转义为恶魔,而格尼乌斯则在奥古斯都崇拜(Genius Augusti)之后逐渐衍生出天赋异秉之人的意思。此外,格尼乌斯也可以是某个地方精神(Genius loci)或者某种理念的化身,在十九世纪以来的造型艺术中,格尼乌斯常以长着翅膀的男性形象出现。

古希腊彩陶酒罈(oinochoe)上格尼乌斯的形象

缪斯和格尼乌斯在罗丹的雕塑中并不鲜见。十九世纪的最后十几年里,罗丹受法国政府委托创作大型雕塑《维克多·雨果纪念碑》(Monument à Victor Hugo),以致敬这位1885年逝世的大作家。该纪念碑有多个版本传世,在其中最著名的两个版本中,罗丹分别用缪斯和格尼乌斯作为主角的随从。在第一个版本中,坐着的雨果被两位缪斯环绕,右手边的名为“悲剧缪斯”(La Muse tragique),她身体前倾,似乎在向诗人耳语;左手边的名为“无臂的沉思,或曰内在的声音”(La Méditation sans bras, ou La Voix intérieure),她的头部侧向一边,仿佛在倾听自己内心的声音。这两个缪斯形象也常被作为独立作品展出。在第二个版本中,雨果倚靠在海边的礁石上,头顶上匍匐着一位带翼的格尼乌斯,他呼喊着,肢体紧绷,仿佛在与水中歌唱的三个塞壬女妖争夺诗人的注意力。在这两个版本中,缪斯和格尼乌斯都象征着启发诗人写作的声音,无论这声音源自天启,还是来自他内在的精神。罗丹显然是想要借助这两个神话形象神化雨果的创作过程。

尼刻,或者罗马神话中的维多利亚,在雕塑和绘画中几乎无一例外地被描绘成一位长有翅膀的女性形象,手中常常持有桂冠。她可以单独出现,如前述《萨莫色雷斯的胜利女神》;也可以作为戎装雅典娜的附属,被托于掌心,如《帕特农神庙的雅典娜》(Athena Parthenos)右手上的小小尼刻。除了翅膀和女性之外,尼刻被托举的属性也与《人与他的精神》中女子被男子肩负的状态暗合,显然比无翼的缪斯和男性的格尼乌斯更接近这一残缺形象的身份。需要指出的是,胜利女神本身并不是帮助人类获得胜利的神祇,而只是胜利的化身。她的塑像通常被用来纪念伟大的军事成就,如勃兰登堡门上驾驭四马战车的胜利女神或者与之遥相呼应的胜利纪念柱柱顶的维多利亚。因此,尼刻所代表的与其说是对胜利的期许,不如说是对胜利的回忆,她为胜利者加冕,并提醒后人记住英雄的事迹。里尔克将男人肩头的女子唤作胜利女神,很可能有着类似的艺术史联想。可以确定的是,“尼刻”这一名称背后隐藏着诗人十分私人化的意图:南妮·翁德利-伏尔卡特,《尼刻》一诗的收受人,在里尔克的信中即被昵称为“尼刻”。

托举着尼刻的雅典娜

三

从雕塑的歧义到叙事的突变

里尔克在1920年先后两次用文字演绎了《人与他的精神》,一次以书信的形式做客观的描述,另一次以诗歌的形式进行文学再创作。诗人在语言中成功地复现了罗丹所创造的那个“最富于包孕性的瞬间”,将雕塑中人物姿态的模棱两可转化成了叙述中的正反突变。女子靠近还是离开男子这两种互斥共存的可能性,一方面在信中被处理成了思想上的顿悟,即男子突然意识到引领自己前行的女子实则在逃离自己,另一方面在诗歌中被处理成了情节上的承继和转变,即女子先是飞临然后飞离男子。

里尔克

在1920年4月10日写给格奥尔格·莱茵哈特的信中,作为居间介绍人的里尔克详细描绘了霍夫曼斯塔尔的藏品,并试图向收信人解释雕塑所呈现的独特姿态:“简而言之,这一物件展示了一位年轻有力的男子,站立着,一条快速运动着的腿高踏在岩石上,似欲继续快速攀登:这一动作也许是那位小小的长着翅膀的女人拖拽着他一起进行的。她兀立于他的肩头,扇动着翅膀。”

里尔克将静态雕像给人的第一印象转述成了一个充满运动张力的场景:男子蓄势攀登,飞翔的女子借力予他,牵引他向上。原本空间中稳定的上下结构变成了叙事时间中自下而上的运动趋势,两个人物同向而行,女子引领男子步步攀升,呼应罗丹对这件作品的第一个命名所暗示的英雄凯旋的解读。但是细读这段文字又会发现,里尔克并没有机械地化雕塑之静为叙述之动,而是呈现了一种动的态势,其措辞要么是动词的第一或者第二分词形态,如“站立着”(stehend)、“踏在”(aufgestemmt)、“拖拽着他一起”(mitgerissen)和“扇动着翅膀”(schwingenschlagend)等,要么是与介词结构结合的动名词,如“快速运动着的”(in hoher Bewegung)和“继续快速攀登”(zum raschen Weitersteigen)。这些表述在上下文中看似动词,实际承担的却是形容词的功能,更倾向于修饰名词所处的状态,而非强调名词发出的动作。这种运动的假象也体现在连词“似”(wie)和情态动词“也许”(mag)之中:男子踏在岩石上,“似乎”想要继续快速攀登,而女子“也许”在牵引男子向上。

这种不确定性暗示着浮士德式的“永恒-女性者/引我们上升”在这里很可能只是一个先入为主的错觉,女子位于男子肩头的姿态似乎暗含着另一种可能性,而这种可能性也随即被证实,因为紧接着里尔克就在信中写道:

然而,就在这一刻,他突然痛苦地意识到,她并没有在他眼前——她也许确实这么做了一会儿——充满诱惑和令人期待地向前滑翔,而是正想要抽身离他而去,他惊恐地用力抓住她——但是已经,啊,多么徒劳!他抓住那轻盈上升的身影的膝盖,按在自己胸前,就在同一时刻,他悲伤而恳切地向上望着,目光里带着难以形容的克制和阳刚之气。

“也许”一词又一次出现,但这次更像是在否定先入之见:女子没有引领男子向前,而是在挣脱他的束缚,暗合《逃逸的灵感》之名。动词“意识到”(begreifen)并不外显为具体的身体动作,而是指内心的剧烈变化。男子的另外两个动作,“抓住”(Zugreifen)和“向上望着”(Aufschauen)皆为动名词,意在表现定格在空间中的姿态,而非时间中绵延的动作。

这一点也可以从里尔克一再强调的时间副词“就在这一刻”和“就在同一时刻”看出来,叙述虽然在继续,但是时间却是同一刻,动作因而凝固为姿态:一方面男子极力挽留而欲留不能,另一方面女子展翅欲飞但将离未离。下拉与上升的两种趋势形成了短暂的力的平衡,犹如拔河一般。读者可以想见,这一充满张力的静止状态将在下一秒被打破,并以男子的失败而告终,他表现出来的“克制和阳刚”进一步突出了英雄隐忍痛苦的悲剧性。里尔克以“然而”(aber)一词承接上文,制造了一个叙事中的转折瞬间,女子引领男子前进的错觉在这一瞬间突变为女子逃离男子强留的顿悟,男子的凯旋实为溃败。罗丹雕塑中非此即彼的歧义在此变成了里尔克叙述中由此及彼的突变。

1920年圣诞前夕,里尔克将一本精美的宾客留言簿赠送给翁德利-伏尔卡特夫人作为礼物,并在扉页题诗一首:

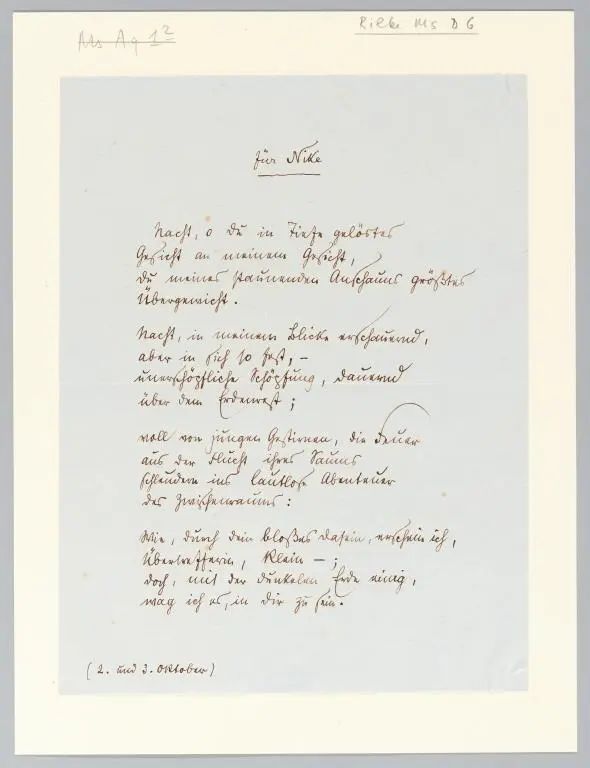

《尼刻

在一个古老的形象上:

(英雄肩头的小小尼刻)》

胜利者肩负着她。她沉吗?她振翅

如预感,在他的肩头;

在轻轻地灌注给他的飞翔里

她空空地带给他空间,他令它圆满。

她将辽阔变成容器,

以免他的作为在风中消散。

她飞向神——,为取悦他而迟疑,

为取悦她,他适应着尺度。

赖纳·马利亚·里尔克

1920年圣诞于伊谢尔山麓贝格城堡

诗歌《尼刻》手稿

这首诗的德语原文以五音步抑扬格写成,每节押抱韵,即第一和第四行、第二和第三行押韵,形式工整,几处时态变化和文字游戏难以移译。在随附的信中,作者解释道:

我写下的……我不知道某个地方是否真的存在这个形象(我看着它!——也许您能在意大利南方某个阳光明媚的小博物馆中找到它):我只想说,假使我们站在它面前,保持着距离——:我们将怎样(一起)理解它、承认它、感受它和热爱它!——在这个意义上,尼刻,我把这几行(既私人又实在的)诗句作为圣诞问候献给您。

很显然,里尔克刻意隐瞒了作为灵感来源的罗丹雕塑,并且试图把收信人的注意力引导到地中海沿岸的古代雕塑上去。读者因而也很容易联想到诗人《新诗》(Neue Gedichte)和《新诗别集》(Der neuen Gedichte anderer Teil)中那几首以古代神祇的雕像为题的著名“物诗”,如《俄耳甫斯·欧律狄刻·赫耳墨斯》("Orpheus. Eurydike. Hermes")和《古阿波罗残躯》("Archaïscher Torso Apollos")等,从而试图在古希腊和古罗马留下来的雕塑作品中去寻找诗中尼刻的原型。里尔克并不是一位有着典型“影响焦虑”的诗人,他并不忌讳,甚至乐于在他人作品的基础上进行自己的创作。他在这首诗中闭口不提罗丹雕塑的原因,很可能是不愿让翁德利-伏尔卡特夫人联想到《人与他的精神》所体现的悲剧性一面,即缪斯想要离开诗人远走高飞。毕竟,标题中的尼刻有着“既私人又实在”(persönlich und sachlich)的双重意义,对应着拥有私密和公共属性的宾客留言簿。“私人”无疑是指里尔克信中对翁德利-伏尔卡特夫人的昵称“尼刻”,这首诗是诗人献给密友“尼刻”而为她所独有的,这一昵称不被留言簿上的其他人所知;在公共的意义上(sachlich有“不带情感、不讲私情”之意),里尔克在落款时用了全名,注明了详细的地点和时间,表明这些诗句本身也是诗人作为贝格城堡众多访客之一写下的留言,与其他宾客的留言无异。在附函中里尔克也对此做了说明:“我把这首诗写在上面,没有进一步的题献之辞,并且以我的全名落款,因为留言簿毕竟是一本开放的书,热情地对待所有给您留下持久而难忘的话的朋友。”

如果将这首诗与写给莱茵哈特的信对照阅读,我们会发现,里尔克似乎把对雕塑的关注点从男子转移到了女子身上。诗人将“尼刻”作为主标题,一方面自然是为了隐匿地致意城堡的女主人,另一方面则是对罗丹雕塑中的女子残躯的重新命名,并在副标题中引出她与男子的关系,即她附属于“一个古老的形象”,继而在标题的第三行以括号附注的形式进一步说明她的大小和所处的位置:“英雄肩头的小小尼刻”(kleine Nike an der Schulter des Helden)。从标题的语法结构不难看出,小小的尼刻,而非肩负她的英雄,才是诗歌的焦点所在。

站在雅典娜手中的尼刻

乍看之下,这两节诗正好对应罗丹对作品的两个命名。第一行“胜利者肩负着她”(Der Sieger trug sie)和第七行“她飞向神”(Sie flog zum Gott)构成英雄凯旋继而尼刻离开的框架,《英雄》和《逃逸的灵感》所指涉的两个并存意象在诗歌中变为叙事上的先后承接。“胜利者肩负着她”和“她飞向神”所使用的过去时态在这首以现在时为基调的诗中十分显眼,尼刻栖于英雄肩头和离他而去这两个场景发生在过去,似乎只是此刻的回忆或者观者的联想;而现在时的描写则仿佛是诗人注视着眼前的雕塑写下的,他将尼刻若即若离的姿态演绎成了动作,即化雕塑的静态之美为诗歌的动态之媚(Reiz)。整首诗描写的是一个为英雄加冕的场景,但出人意料的是,英雄的胜利以胜利女神的离开收尾。离开(Verlassen)在这首诗中显然不代表失去(Verlust)。男子需要一个空的空间以使之圆满,是为英雄的功绩;同时他必须学会弃绝,以此将无度化为有度,这是诗人的作为。这两件事情都是在肩头女子的协助下实现的。

开篇第一行里尔克巧妙使用了头韵,咝擦音(Zischlaut)的堆叠带来的气流变化(Der Sieger trug sie. War sie schwer? Sie schwingt)与句法层面上两个短句加长句的跨行所营造出来的节奏感相呼应。胜利在一开始就成了过去式,胜利者起初如展示战利品一般扛着尼刻,但时态随即突转为现在时,两个人物的主从关系也发生了反转,接下来的所有句子都以“她”(sie)开头。尼刻轻盈地挥舞着翅膀——“她沉吗?”更像是一个反问句——如“预感”一般暗示接下来的瞬间:她即将离开。第三行尼刻“灌注给他的飞翔”(ihm eingeflöβt en Fluge)这一表述的原文不仅音韵连绵,重叠flö/Flu营造出气息流溢之感,而且在意境上也十分独特,而“灌注”(eingeflöβt)一词不禁让人联想起“灵感”(inspiration)的词源,即“吹入、吸入”(einhauchen),这也呼应了罗丹《逃逸的灵感》之名,预示着第二节尼刻与缪斯融合,在给予男子灵感之后离他而去的结局。第四行原文中斜体强调的两个动词leerbringen和voll-bringen以“空”(leer)和“满”(voll)作为“带来”(bringen)的前缀,互为呼应,且各自都有双关含义,所呈现的两个场景并非空间上的同时并列,而是时间上的先后承继。leerbringen为里尔克自造词,字面意思既有“空空地带来”之意,也有“使之空”的意思;而voll-bringen则是在既有不可分动词vollbringen(完成)中加入连字符,变成与leerbringen对举的可分动词,引起读者对于vollbringen字面意思的联想,即“使之满”之意。结合上下文,读者可以从字面意思上将第三和第四行理解为:尼刻在英雄的肩头鼓翅扰动气流,空空地为他带来空间,交由他去填满;或者从双关引申义层面理解为:尼刻将男子前方的空间排空,好让他在其中完成英雄的功绩,使之圆满。后一种解读暗合此行在语音上的联想,原文“bringt sie den Raum ihm leer, den er voll-bringt”中Raum(空间)一词与Ruhm(荣誉)只一音之差:尼刻为男子带来待填满的空间,也鞭策男子去完成英雄的荣誉。

里尔克以“尼刻”称呼翁德利-伏尔卡特夫人,自然也把自己代入了肩负胜利女神的英雄这个角色。早在一年前写给这位密友的一封信中,诗人就预告了这一胜利者肩负尼刻的姿态:

尼刻,小小的尼刻,胜利女神,她可以被塑造得很小,却总是给人伟大的东西、伟大的胜利;多少次我站在博物馆的这些小小的塑像前,觉得她们如此迷人,因为她们面前有着无穷无尽的敞开空间。胜利者的空间,在他头顶开始展开。

将尼刻带来的空的空间视为无尽“敞开”(das Offene)的空间,里尔克在这里无疑把雕塑所呈现的姿态与《杜伊诺哀歌》中的世界观联系在了一起。

里尔克《杜伊诺哀歌》封面

与写给莱茵哈特的信类似,诗的前半部分中尼刻栖于英雄肩头,引领他走向胜利;而在诗的第二部分,她展翅高飞,离他而去。不过,诗中的告别方式并没有那么决绝,更像是依依惜别。第二部分的两个句子各占两行,彼此之间存在呼应关系。第一句话上承第四行诗的意象,即尼刻展翅将无垠框定为空间,以盛载男子的英雄作为。接下来两人表面上的分道扬镳暗含着内在的心心相印,这从他们的相互“取悦”中不难看出。进一步而言,里尔克以词源修辞强调男子因女子而“适应着尺度”(dem Maβ gemäβ),以回应她为他所做的事情。尼刻“将辽阔变成容器”是一种令无形变有形、给无限赋予形式的举动。如果我们将最后一行的“尺度”(Maβ)理解为诗的尺度,即格律(Versmaβ),那么,作为形式的“容器”(Gefäβ)实际上就是诗歌(Gedicht)。因此第五和第六行可以理解为:只有将辽阔的装入容器才能将消散的凝聚在一起,这是女子在离开前传授给男子的,而诗(Dichtung)本身就是凝练(Verdichtung)的结果,以诗行的形式提炼和定格无限无形之物。

由此看来,这首诗中的尼刻扮演的是缪斯的角色,她飞向男子,传授他诗的真谛,然后飞回神那里。尼刻与缪斯一体,正如英雄的功绩与诗人的作为相通,英雄因取得的胜利而不朽,诗人则凭借写下的诗篇名留后世。里尔克以诗的形式反思诗的形成,可见《尼刻》是一首以诗寓诗的“元诗”。

四

离别的美学

早在《罗丹论》的第二部分,即1905年撰写的演讲稿中,里尔克就已经注意到了《人与他的精神》所展示的独特姿态,只是讲稿中并没有直接提及雕塑的名字,而是把它视为罗丹“奥菲”系列作品的其中之一:

我已经感到,那名字在我口中融化,感到这一切就是那位诗人,那位叫作俄耳甫斯的诗人,当他的手臂绕了一个大弯越过一切事物伸向琴弦时,那位诗人,他痉挛而痛苦地抓住那逃逸的缪斯的脚;那位诗人,他最终死去,陡峻的脸在他声音的阴影里,而这声音继续在世上传唱,他这般死去,以至于这一小组雕像有时被称为《复活》。

罗丹以这位希腊神话中的歌者为形象创作的雕塑有《哀求众神的奥菲》(Orphée implorant les dieux)、《奥菲与酒神女祭司们》(Orphée et les Ménades)以及《奥菲与欧律狄斯》(Orphée et Eurydice)。根据奥维德的叙述,新娘欧律狄刻被毒蛇咬死后,俄耳甫斯入地府抚琴而歌,感动了冥王和冥后,但在获准领妻子回阳间的路上因为回头看了一眼而再度失去了她,这位悲伤的竖琴诗人最后死于一群庆祝酒神节的疯狂女人之手。结合雕塑与传说,里尔克演讲稿中俄耳甫斯的抚琴和死亡分别对应罗丹的前两件作品,但他“痉挛而痛苦地抓住那逃逸的缪斯的脚”却并不是《奥菲与欧律狄斯》所展现的场景——这件雕塑表现的是欧律狄刻走在捂着眼睛的俄耳甫斯身后——而分明是《人与他的精神》的姿态。也就是说,里尔克违背了罗丹的构想,擅自把《人与他的精神》归入“奥菲”系列,他将男子视为俄耳甫斯,而将肩头的女子解读为正欲逃离的欧律狄刻,以此表现诗人得而复失爱人的痛苦。

里尔克《罗丹论》1919年版扉页

这一与爱人分离的姿态同样出现在里尔克1908年为英年早逝的女画家保拉·莫德尔松-贝克尔(Paula Modersohn-Becker)而作的《安魂曲:祭一位女友》(Requiem: Für eine Freundin)中。这首以五音步抑扬格写成的无韵长诗,其中有一段无疑受到了《人与他的精神》的启发:

很少有人能够像统帅一样

紧紧抓住船头的尼刻女神,

当她的神性所具有的隐秘的轻盈

骤然将她托向明亮的海风的时候:

我们中也很少有人能唤起

一个女人的注意,她不再看我们,

在她生命的一条狭窄地带上离去,

如同穿过一个奇迹,而非偶然:

他本该对罪怀有使命与乐趣。

如果有罪存在的话,这就是罪:

不去加增一份爱的自由

以所有在自身积聚的自由,

我们,当我们相爱时,拥有的只是:

彼此分离;因为我们相拥,

于我们而言轻而易举,无需学习。

诗中“船头的尼刻女神”的形象显然源自卢浮宫的《萨莫色雷斯的胜利女神》。这一镇馆之宝的基座是一个船头造型,展翅的胜利女神迎风而立,事实上是一座巨大的船首像。这类塑像在航海迷信中被认为能够看清前方的一切危险,从而保佑海战的胜利和水手的平安。另一方面,想要紧紧抓住尼刻的“统帅”则明显受了罗丹雕塑的启发。《尼刻》一诗中,里尔克以Schulterbug这个词指称男子的“肩头”,它与这里第二行的“船头”(Schiffsbug)的呼应,更证实了诗中的意象融合了卢浮宫的胜利女神和罗丹的尼刻这一大一小两座雕像的姿态。

《萨莫色雷斯的胜利女神》

《安魂曲:祭一位女友》全诗以女子的命运为主题,探讨生活与艺术的对立以及生命与死亡的关系。尼刻乘着海风离开统帅飞向高处,是对女子死去的隐喻,也是诗人所推崇的爱情的姿态:爱是分离。作为诗歌题献对象的女友保拉在31岁时死于难产,因此诗人说女人的一生短暂如“一条狭窄地带”,言下之意是死亡占据了人之存在的绝大部分,而生只是通向死的过渡。死才是最终和最本质的状态,因此由生入死的时刻是命中注定的,“如同穿过一个奇迹”,是从“狭窄的地带”走向更宽阔的空间。此处对于死亡的理解已然开始靠拢《杜伊诺哀歌》中的“敞开者”。

在里尔克眼中,画家保拉的婚姻令她偏离了自己的艺术使命,而以家庭和孩子束缚她的男人对此负有罪责。正如诗中所言,“因为一个古老的敌意在某处/存在于生活和伟大的作品之间”,艺术与生活的对立也是诗人自己所面临的难题。如果说保拉因为家庭而放弃了艺术,那么里尔克的情况则相反,他在与克拉拉·韦斯特霍夫(Clara Westhoff)结婚后不久便抛妻弃女前往巴黎,开始了自己创作的全新阶段。诗中的男子想要将女子留在身边,而不去尽全力加增“爱的自由”,那么,这种挽留就是一种罪过。爱对于里尔克而言绝不是长相厮守,而是它的反面。

保拉·莫德尔松-贝克尔相

在写给埃玛努埃尔·封·博德曼(Emanuel von Bodman)的信中,他道出了对婚姻的看法:

我感到,婚姻并不意味着拆除、推倒所有的界墙而建立起一种匆忙的共同生活。应该这样说:在理想的婚姻中,夫妻都委托对方担任自己孤独的卫士,向对方表示自己所能给予的这种最大信赖。两个人在一起是不可能的,哪怕在似乎可能的地方,也是一种约束,是一份相互的协议,它剥夺了一方或者双方最充分的自由和发展。

因此,里尔克在诗中说相爱不应当是“相拥”,而应是互相放手和相互分离。《人与他的精神》中女子离开男子的姿态,因而也是爱的姿态。在里尔克看来,爱应当是一种超越眼前的恋人、面向远方的渴望。

这种爱的姿态与里尔克一生丰富的情爱经历紧密相连,不过那些“放手”尽是唐璜式的分别,每次想要逃离亲密关系的不是那些女子,而只有诗人自己。里尔克与众多女人的情爱关系不仅有着严肃的诗学研究价值,也能满足一般读者对于名人轶事的好奇心,因此一直以来深受其传记作家的青睐。里尔克在世俗意义上的爱无能与他痛苦的童年经历不无关系。母亲索菲亚(Sophia Rilke)一方面将儿子视为早夭长女的替代,把他一直当作女童悉心抚养——其本名勒内(René)在法语中是“重生”的意思;另一方面,心思细腻的小里尔克又感到心高气傲的母亲对自己要求甚严,缺乏温情,这种感觉在父母离异之后更加强烈。幼年诗人对自己的母亲又爱又恨,既“委身”又“抗拒”,这种割裂的情感贯穿了日后里尔克与女性的关系。无论是在恋人兼导师露·莎乐美(Lou Andreas-Salomé)身上——在她的建议下,里尔克改名赖纳(Rainer)——还是在忘年交艾伦·凯(Ellen Key)或者是后来的赞助人玛丽郡主(Marie von Thurn und Taxis)和翁德利-伏尔卡特夫人身上,我们都能看到类似代理母亲的形象。

里尔克渴望疯狂的爱情,在逃离与克拉拉的婚姻家庭生活之后,他仍然热烈地爱过很多女人,比如西多涅·纳德尼(Sidonie Nádherná von Borutín)、露露·阿尔贝特-拉扎尔特(Loulou Albert-Lasard)、马格达·封·哈廷伯格(Magda von Hattingberg)、克莱尔·戈尔(Claire Goll)和巴拉迪娜·克洛索芙斯卡(Baladine Klossowska)等等,但他却无法忍受和其中任何一位长相厮守,总是在点燃情欲之火后急着抽身逃避。作为诗人,里尔克需要孤独以及因孤独而生的渴望,而这种渴望一旦在爱情中得到满足,又势必会威胁到作为创作之源的孤独感,因此,诗人既无法过于靠近,也无法过分远离他的母亲或情人们。为了维护这种既亲密又疏远的关系,里尔克成了德语文学史上最勤奋的写信人之一,在与女人们的鱼雁传情中保持着艺术与生活的脆弱平衡。这些不断重复、不断在结合与分离中拉扯、不断更换着对象的情欲起灭乃是一种“水平结构的人世之爱”,它一步步将诗人引向“垂直向度的超越之爱”。正因如此,才有了《布里格手记》(Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge)末尾浪子出走的故事,他拒绝人间之爱,挣脱被爱的束缚成为爱者,追寻一种对于上帝的爱——上帝不是一个对象,而是一种方向;才有了《杜伊诺哀歌》中的“爱着的女人”(die Liebenden),她们超越所爱的男人,面朝夜空,望穿秋水,得以窥见被经验世界所遮蔽的“敞开”。

“敞开”是里尔克后期诗学的核心概念。在《诗人何为?》(Wozu Dichter?)一文中,海德格尔将里尔克的“敞开”与他自己的存在学说联系在一起,并视之为“整体牵引”。“敞开”允许“冒险更甚者”进入,将其“吸引包括在内”。但与此同时,海德格尔又认为里尔克的“敞开”不同于荷尔德林的“敞开状态”(Offenheit),对于普通人而言,“里尔克所经验的敞开者,恰恰就是被锁闭者,是未被照亮的东西(das Geschlossene, Ungelichtete)”。生物的意识等级越高,就越难看到“敞开”,对此,海德格尔援引了里尔克本人对其第八首哀歌的说明:“动物的意识程度把动物投入世界,但动物没有每时每刻都把自己置身于世界的对立位置(我们人却正是这样做的)。动物在世界中存在,我们人则站在世界面前”,不过,里尔克认为人也有与动物意识等价的东西,“在爱情的最初瞬间,那时,人在他人身上,在所爱的人身上,在向上帝的提升中,看到了他自己的广度”。海德格尔以Vorstellung(表象、想象)一词来解释为何普通人没有直接栖居于“敞开”之中:世界通过人的表象(vorstellen)被带到人的面前来(vor-stellen)。海德格尔在这里明显呼应了叔本华的《作为意志与表象的世界》:“人把世界作为对象整体摆到自己面前并把自身摆到世界面前去。”因此,里尔克才会在第八首哀歌中感叹:“这就叫宿命:相对而处(gegenüber)/并且舍此无他,永远相对而处。”

海德格尔相

那么,如何才能弥合这种主客对立,让人(重新)进入“敞开”呢?对此,诗人提出了“不及物的爱”的理念,即一种没有对象或者超越了对象的爱。女子主动离开男子,或者爱而不得,被男子所抛弃,她们不求回报地全情投入那种“不及物的爱”,通过渴望将世界内转,臻于诗人所追求的“世界内部空间”(Weltinnenraum),即进入“敞开”,把人之“内在”(innen)置于“世界空间”(Weltraum)之中。人与世界的关系由“互为对象”(gegenüber)转变为“互为表里”(ineinander)——当然此时的“与”字已经无法指涉这种人与世界合二为一的关系了。这类“爱着的女人”是里尔克中后期作品中反复出现的诗学形象,其代表人物之一是文艺复兴时期的威尼斯女诗人嘉士巴拉·斯坦巴(Gaspara Stampa)。

嘉士巴拉·斯坦巴相

在《杜伊诺哀歌》的第一首哀歌中,被抛弃的女人被反转解读为她们自愿从所爱的男人那里解脱出来,以此超越自身:

……那么你足够多次想起过

嘉士巴拉·斯坦巴吗,好让随便哪位少女,

在她所爱的人离她而去时,在这个恋爱的女子身上

能感觉到一个高大起来的榜样:我要像她那样?

这些最古老的痛苦最终不该于我们

更有益吗?不正是时候了吗,我们爱着

将自己从所爱的人那里解脱出来并颤抖着绷住:

就像箭绷住弦那样,好在弹射时积聚得

比它自身更多。因为哪里都待不住。

被恋人遗弃而不心生怨恨地依旧爱着,这些失恋的女人“爱着/将自己从所爱的人那里解脱出来”。这一如箭在弦蓄力射向远方、射向更高存在的瞬间正好诠释了罗丹雕塑中女子离开男子振翅高飞的姿态。除了诗中的嘉士巴拉·斯坦巴,这类“爱着的女人”还包括里尔克在书信和《布里格手记》中反复提及的葡萄牙修女玛丽亚娜·阿尔科弗拉多(Mariana Alcoforado)、法国女诗人露易兹·拉贝(Louize Labé)和德国女诗人贝蒂娜·封·阿尔尼姆(Bettina von Arnim)等。所爱的男人(der Geliebte)对于爱着的女人而言是一种阻碍,必须被克服,恰如第七首哀歌所言,爱着的女人“常常超过所爱的人,喘息着,/在有福的奔跑后喘息着,朝着无(nichts),跑进空旷(ins Freie)”。第二首哀歌则从反面表明,恋人的拥抱不能许诺真正的永恒,而是适得其反,因为当两位恋人“将彼此举到嘴边啜饮——:一盏接着一盏:/哦,可是那饮者在如何奇特地回避着自己的行为啊”。恋人之间陶醉于爱抚和亲吻,“只会妨碍他们认识和直面超验的永恒”,这种永恒只存在于 “敞开”的“世界空间”之中。

爱着的人只有离开她所爱的人,面向虚空,满怀渴望,才能走向这一不被常人所知的“空间”:“从来都是世界,/从未有过没有无的无处。”诗人在此以四重否定(niemals Nirgends ohne Nicht)和矛盾修辞法(Oxymoron)悲叹那个“世界”之后的“空间”之不可进入,它是“不含无的无地”,处在经验之外,也即整组哀歌中反复吟唱的“纯粹”(das Reine)、“自由”(das Freie)和“敞开”。这些名词化的形容词意在表述那个“空间”之不可言说、无以名状。除了动物、孩童和濒死者之外,只有爱着的人才能看见这个“空间”——前提是,她的视线没有被所爱的人遮蔽:

恋爱中的女子,要不是他在,挡住了

视线,离它即上文的“没有无的无处”。是近的且惊异着……

仿佛出于疏忽在他身后

向她们打开了……可是没人能

迈过他而去,于是世界又重现。

男人是通往敞开之路上的羁绊,遮蔽了射向“没有无的无处”的渴望目光。只有越过挡在眼前的爱人,“爱着的女子”才能穿过“世界”,走向那个超验的“空间”,一如《安魂曲:祭一位女友》中的女子由生入死、从人世的经验进入死后的超验。由此可知,在里尔克中后期的诗学中,罗丹雕塑中女子飞离男子的姿态乃是一种超越对象、奔赴无限的爱的姿态。

五

合一

1922年2月,历时十年的《杜伊诺哀歌》终于大功告成,如释重负的里尔克在第一时间将这胜利的喜讯告诉了翁德利-伏尔卡特夫人,感慨万端之际他再一次重拾了那座雕像的姿态,混用德语法语写道:“哦尼刻,小小的胜利女神,骄傲地张着翅膀直到永远,您如此确信地向前飞翔,矢志不渝……为精神敞开呼吸的空间——胜利!胜利!九首哀歌。”四年之后的1926年,在里尔克去世前夕,其法文诗集《果园,以及瓦莱四行诗》(Vergers, suivi des Quatrains valaisans)付梓出版。在送给翁德利-伏尔卡特夫人的样册中,里尔克手书“献给尼刻”(à Nike),并在扉页题了一首法文诗,让人再度想起《人与他的精神》:

《“胜利女神”》

没有哪个还有完整的翅膀,

然而,配备古老而活跃的风,

她们来了:将她们胜利飞翔的

千年证明,带给我们茫然的身体。

我们是她们的儿子,因为内心的冲动,

是她们迟来的兄弟,因为断裂的飞翔,

但只有举起她们在海边的雕像,

沐着金色太阳和虹彩海洋的光泽,

(这些航海者留下的还愿圣物

在没有信徒在意的神庙门口,)

只有举起它们在我们头顶,

我们才有了一位姐妹更崇高、更伟大的心。

该诗原文以法文诗常用的亚历山大体写成,每行12音节。全诗共两个句子,分三节,押韵形式比较特别,前两节为交叉韵,最后一节为抱韵。标题中的“胜利女神”(Les Victoires)为复数,引号暗示这些是雕塑,而非女神们本身。诗中描绘的海边场景让人联想起里尔克在《尼刻》附信中所说的,这类小小的雕像可能源自南意大利地中海边的小博物馆。

第一节颇具“物诗”风格的描写聚焦胜利女神破碎的翅膀,由此生发她们应是从远古飞来的联想,虽然历经沧桑,但是充满活力。千年的时空间隔并没能阻碍女神们飞向今天的“我们”,这些看着她们雕像的人。但凡人之躯似乎没能领悟她们的临近,因而显出茫然。胜利女神振翅飞临,而接受者却显得无动于衷,似乎并不知情:罗丹雕塑中面朝观众的男人表情模糊,同样可以表现这种神灵显现之际(Epiphanie)人的茫然。第二节中,人神之间内在的联系开始打破时空的阻隔,人的“内心的冲动”呼应着源自古代的充满活力的风,而“断裂的飞翔”同样将“我们”与翅膀残破的神像联结在一起。这种内在的关系表现为“我们”是胜利女神的“儿子”或“迟来的兄弟”。人与胜利女神的这种亲缘关系应是里尔克与“尼刻”——翁德利-伏尔卡特夫人之间亲密关系的投射。在1919年相识之后,这位瑞士贵妇在经济上慷慨地为诗人排忧解难,为他提供他所希望的理想住所,好让他安心创作,甚至应他的请求同时资助他的情人巴拉迪娜·克洛索芙斯卡,一位在诗人眼中有着无法抗拒的情欲魅力的落魄女画家。对于里尔克而言,翁德利-伏尔卡特夫人是一位无微不至乃至宠溺骄纵他的母亲或者姐姐的形象。这种母子或者姐弟的关系在诗歌的后半部分得到了进一步提升,被具化成了一个符号性的姿态:男性的“我们”将胜利女神高举过头顶。诗人正是想用这一胜利的姿态,来感谢翁德利-伏尔卡特夫人为他所做的一切让他得以一步步走向创作的巅峰。

南妮·翁德利-伏尔卡特与里尔克

引出转折的“但”将全诗一分为二,如果说前半部分描绘的是胜利女神飞向茫然的“我们”,那么后半部分则要求“我们”举起她们古老的雕像。第七行和第十一行在修辞上的前置和重复不仅强调了这一呼吁的必要性,而且在某种程度上把托举神像的动作定格成了画面。只有把残破的雕像高举过头顶,海天之间时空的跨度才能被克服,远古的虔诚和被遗忘的神性才能得以恢复,人与胜利女神的心灵才会真正合一。这一姿态隐隐折射了后期里尔克孜孜以求的那种大一统的境界:男女结合,天地神人互通,扬弃时间,消弭内外边界。形式上从前两节线性的交叉韵(abab)转变为最后一节环绕的抱韵(abba),似乎也强化了这种“圆满”。总而言之,胜利女神飞临男子继而被男子举起的过程正好与《尼刻》一诗中英雄肩负尼刻随即与之告别的场景形成镜像对映关系。两首诗的题目也相互呼应,同为献给翁德利-伏尔卡特夫人的赠诗,并且隐秘地指向同一个象征——《人与他的精神》所呈现的姿态。

结语

本文主要探讨了罗丹雕塑《人与他的精神》所定格的独特姿态在里尔克笔下的诗学变形。前者所表现的男女之间分离与结合的悬置状态在诗人的中后期作品中经历了多重阐释。男子肩头的女子因其残缺而显出若即若离的不确定性,因其匿名而生发了多种艺术史联想。里尔克认为罗丹的雕塑是无名的,“正如平原是无名的,或者像大海一样在地图上、典籍里和人类心中才有名号,而实际上只是一片汪洋、波动与深度而已”。无名即无限,不论是《人与他的精神》,还是《逃逸的灵感》或者《英雄》,不论是格尼乌斯、缪斯还是尼刻,以名状物只是以偏概全的尝试,正如以诗歌再现雕塑终究只能是一种误解,或者说,必定是一次偏离之后的再创作。诗人一次次以文字言说姿态,在西绪弗斯式地填补无限的同时,也在进一步加增它的可能性。这座双人雕塑中离与合的共时属性被里尔克反复演绎为由此及彼的变形,比如致莱茵哈特信中的由虚入实、《安魂曲:祭一位女友》中的由生入死、《杜伊诺哀歌》中的由经验世界到超验的敞开,而献给翁德利-伏尔卡特夫人的两首短诗则恰好形成一个镜像闭环:《尼刻》中女子的飞临与飞离以及《“胜利女神”》中人神之间的相隔与相逢。这些文本几乎都以诗人的生平交游为外在的写作缘起,其内核则无一不隐秘地指向《人与他的精神》所展现的那个沉默的姿态。

海德格尔在《诗人何为?》中断言,“语言是存在之家”,言说包含着一种将外在之物据为己有的企图,而吟唱(Singen)则去除了言说中的意愿,只保留了自我与外界融合的过程:“在歌唱(Gesang)中,世界内在空间为自己设置空间。”里尔克在罗丹的雕塑面前学会了观看,《人与他的精神》从雕塑到诗歌的媒介转变过程折射出诗人创作从“视觉作品”(Werk des Gesichts)到“心灵作品”(Herz-Werk)的理念攀升。姿态所凝固的那个兼容悲欢、并蓄离合的矛盾瞬间见证了里尔克中后期的诗学转向和对诗歌本身的思考:从悲剧的英雄到爱着的女人,从诗歌作为容器到内心作为世界空间,从艺术与生活的割裂到死生一体的顿悟,从人与人相处之不可能到人与神超越时空的合一。

本文原载于《外国文学评论》2023年第1期,注释从略。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

版权所有:中国社会科学院外国文学研究所

联系地址:北京建国门内大街5号中国社会科学院外国文学研究所数字信息室 邮编:100732