旧文品读 徐嘉∣伦敦塔、录事与恺撒:《理查三世》的历史书写

本文从《理查三世》中三个看似毫不相关的细节——伦敦塔的初建、录事的记录和恺撒的名誉——入手,讨论莎士比亚对伊丽莎白时期历史书写方式的呈现和反思,认为该剧不仅参与了都铎时期英格兰精神共同体的建构,还通过征引劳斯、维基尔、莫尔、霍尔、霍林谢德等人的历史记录,质疑并拆解了“都铎神话”。该剧对历史编纂方式的质疑、对历史和传说同构性的展示、对历史大因果论的多维思考,显示出莎士比亚超越时代的“元历史”意识。通过考察伊丽莎白一世治下不同时期以理查三世为题材的历史剧,可以发现,理查三世是都铎王朝历史编纂的最大受害者,对他的不同呈现方式也体现了社会能量流通、交换与协商的整个过程,折射出伊丽莎白一世后期的社会焦虑。

作者简介

徐嘉,女,1983年生,北京大学外国语学院英语语言文学博士,发表本文时为北京理工大学英语系讲师,主要研究领域为早期现代英国文学和英美戏剧。

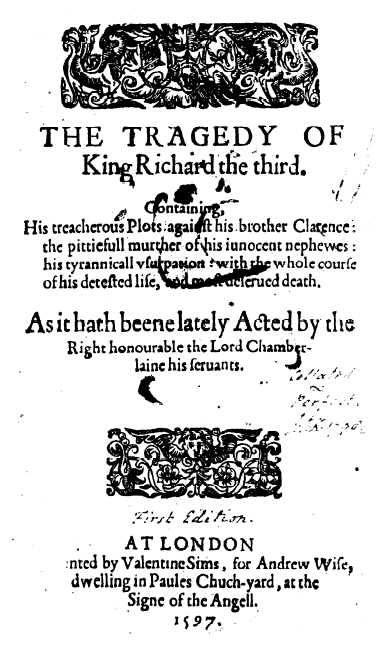

《理查三世》写于1592年左右,被誉为伊丽莎白时期“演出场次最多的莎士比亚历史剧”。1623年以前,该剧就已重印五次,亦是“伊丽莎白时期印刷次数最多的戏剧之一”。该剧的第一四开本(Q1)于1597年出版,题名为《理查三世的悲剧》,但1623年出版的第一对开本(F1)却抹去了“悲剧”二字,将题名改为《理查三世的生与死》,这不仅体现了出版商对该剧所属文类模棱两可的态度, 还显示出不同时代对历史和戏剧之间关系的不同理解。戴维·贝文顿指出,莎士比亚时期的剧场生活与政治生活密切相关,莎士比亚和琼森这样的剧作家不太可能与当时的政治辩论隔绝开来,因为他们不大会认同现代人关于诗学意义和实效的两分法——“他们依然相信艺术的引导和改革力量”。莎士比亚的许多历史剧和悲剧都带有强烈的颠覆性,剧中的君王往往是反面人物或复杂的多面人物,很容易诱导观众联系现实,对号入座。1601年,伊丽莎白曾对威廉·兰巴德(William Lambarde)感慨道:“你知道吗,我就是理查二世!”1601年2月7日,埃塞克斯伯爵的友人指定莎士比亚所属的宫廷大臣供奉剧团在环球剧院排演《理查二世》;次日,埃塞克斯伯爵就带人冲进怀特霍尔宫,企图上演现实版的废黜国王/女王,拥立苏格兰的詹姆斯六世为新君。但对于《理查三世》,常见的评论视角却主要集中在该剧的马基雅维利主义特征和政治表演性上,很少对剧中所呈现的都铎时期历史书写方式展开宏观讨论。阿登第三版《理查三世》的编者詹姆斯·R. 西蒙指出,“十六世纪九十年代的很多戏剧,尤其是所谓的‘历史剧’,往往会运用平行结构来呈现主要角色,而理查却像马洛的主角一样,掌控了整个舞台,甚至是后台”。但是,西蒙并未注意到,莎士比亚对诸多支线人物和情节的处理事实上解构了理查的控制力,使理查沦为了历史的猎物。

本文力图关注伊丽莎白时期伦敦剧场的民间性特征,思考该剧上演时所引发的对英格兰历史的种种想象,并聚焦该剧中常被忽视、看似毫不相关却又密切联系的三处细节——伦敦塔的初建、录事的历史记录和恺撒的名声,认为《理查三世》不仅是对伊丽莎白时期政治表演性的隐喻,还是对整个都铎时期历史书写真实性、方式和意义的宏观思考。此外,由于“传统”的意义往往在于,它或是真实的历史证据,或指向记录传统时的社会观念,或对未来产生影响,因此,研究理查三世的传统形象,考察伊丽莎白一世不同统治阶段的历史剧对理查三世故事的改编,也可以帮助我们观察理查三世对时代精神的颠覆,一窥当时“社会能量”(social energy)的流通、交换和协商过程。

01

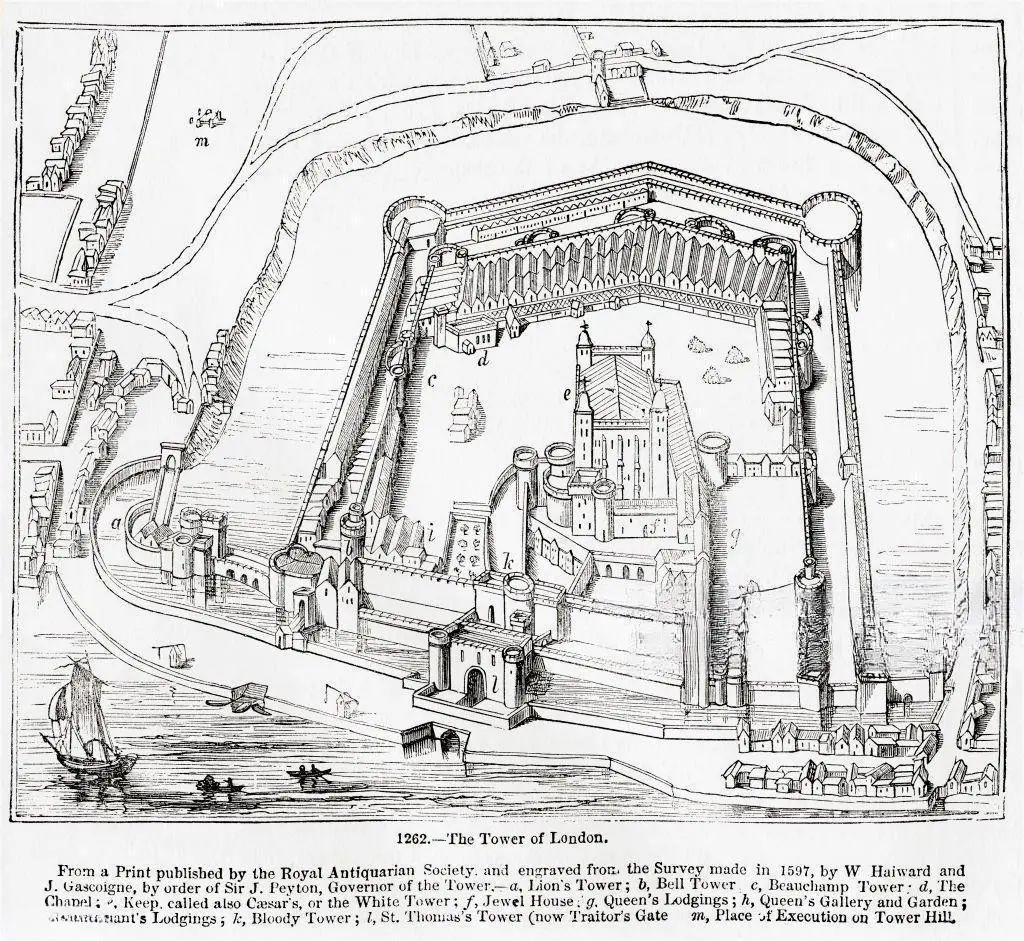

《理查三世》第3幕第1场中,当年少的爱德华亲王抵达伦敦后,葛罗斯特请亲王“不妨去伦敦塔中暂作休息”。爱德华先是表示“哪儿都好,我就不喜欢伦敦塔”,但又随后话锋一转,与勃金汉公爵谈起了伦敦塔的建造:

亲王 我的大人,这塔堡是凯[恺]撒初建的吧?

勃金汉 我的好殿下,是由他开始建造的,后来一代一 代继续改建。

亲王 他创建的事是载进史册的吗,还是世代口传下来的?

勃金汉 史册上是有记载的,我的好殿下。

亲王 不过,即使无案可查,我的大人,我想这事迹仍该流传下去,好让它代代相承,传之无穷,直到人类的审判末日为止。

“伦敦塔由恺撒初建”这一说法已被现代考古学的证据推翻:伦敦塔最古老的一段石墙建于十一世纪,比恺撒攻占不列颠晚了一千余年;因此,阿登第三版《理查三世》在注解中将该说法称为“一个传说”。但在早期现代英格兰,“恺撒初建伦敦塔”却绝非“传说”,而是如勃金汉所言已“载入史册”(upon history)。乔叟的学生、历史学家约翰·利德盖特(John Lydgate)所著《分裂之蟒》(Serpent of Division),曾提及恺撒攻占不列颠和修建伦敦塔,该书印有三版:一版由彼得·特里尔维斯(Peter Treveris)印刷,年代不详;一版于1559年发行;一版与《高布达克》(Gorboduc)同于1590年出版。这三个版本莎士比亚都有可能读到。利德盖特的记载还曾被理查德·格拉夫顿(Richard Grafton)的《大纪年》(Chronicle at Large,1568-1569)转引,莎士比亚也有可能读过。勃金汉所言“恺撒初建伦敦塔”已“载入史册”,可能指的就是这些历史记录。

向右滑动查看更多

《理查三世》第三幕剧本

Illustrated by Kenny Meadows

但该剧并未提及同时“载入史册”的也有一些质疑之声:波利多尔·维基尔(Polydore Vergil)指出,“百姓们都以为[伦敦塔]是恺撒所建,但恺撒从未提及,因为他从未亲临伦敦”;兰巴德在《肯特郡巡礼》(Perambulation of Kent,1576)中也表示,他“从未在恺撒本人或其他可信的历史中读到过这一点”。约翰·斯托(John Stow)更是在《伦敦纵览》(Survey of London)中直言不讳地写道:“人们通常以为,也有些人写过(但缺乏确凿证据),不列颠的第一位征服者——裘利亚·恺撒在统治期间修建了伦敦塔和其他塔堡;但(如我前文所述)恺撒并未久居,也未曾想过这些,他只是攻下了这个荒蛮之国,然后就干其他大事去了。罗马作家也没有提及任何恺撒初建伦敦塔之事。”蒙穆斯的杰弗里(Geoffrey of Monmouth)的《特里诺文图姆》(Trinovantum)则未出现任何有关恺撒建造伦敦塔的记录。

上述质疑有两个共同点:它们虽然认定“伦敦塔为恺撒初建”不是事实、只是传说,但又肯定这个说法一直流传于世,从未消失;这些记录均强调民间视角和史学视角的不同,即,普通人往往相信伦敦塔由恺撒初建,但历史学家却知道这不是“事实”。因此,莎士比亚完全有可能接触到两种截然相反的观点,虽然他可能明知“恺撒初建伦敦塔”是假,却有意回避了维基尔、杰弗里和斯托等历史学家的质疑,将“传说”(legend)写成了“事实”(truth)。有趣的是,莎士比亚还借爱德华亲王和勃金汉公爵之口反复强调“恺撒初建伦敦塔”是“事实”,无论是在历史记录还是在民间传说中都是如此。若以此与莎士比亚的一贯写作手法进行对比,就更加显得反常:莎剧的角色塑造和情节安排通常复杂多维,极少反复强调唯一“事实”。虽然“历史”一词很容易让人联想到“历史真相”,但“truth”一词在莎士比亚历史剧和悲剧里的出现频率并不高,即便出现,也往往是被调侃和讽刺的对象。例如《李尔王》里的弄人嘲笑“事实”是“一条贱狗,只好躲在狗洞里”;在《亨利四世》(上)中,福斯塔夫将事实分成“此事实”和“彼事实”,理直气壮地反问“事实不就是事实吗?”(Is not the truth the truth? );而在truth一词出现频率最高(29次)的《特洛伊罗斯与克瑞西达》中,特洛伊罗斯信誓旦旦地连用了truth、true的最高级truest和比较级truer:“真理所能宣说的最真实的言语,也不会比特洛伊罗斯的爱情更真实”(what truth can speak truest, not truer than Troilus);但是,他自诩比真理更真实的爱情,不过是虚构的幻象。

那么,在《理查三世》中,面对有关伦敦塔的各种相互矛盾的历史记载和口传记录,莎士比亚为何反复强调“伦敦塔为恺撒所建”就是“事实”?在《伦敦塔的渡鸦:被虚构的传统、编造的民间故事还是现代神话》中,波利亚·萨克斯讨论了另一则有关伦敦塔的传说:查理二世因为听闻“渡鸦飞离,王冠倒地”的预言,所以下令剪去伦敦塔里的渡鸦的羽翼。但事实上,伦敦塔豢养渡鸦的传统却始于维多利亚时期,比查理二世的时代晚了五百多年。萨克斯将这个传说定义为“被虚构的传统”、“编造出来的民间故事”和“现代神话”,认为它虽有部分真实,却因为商业利益而未被揭穿。与伦敦塔的渡鸦一样,“恺撒修建伦敦塔”也是一则“传说”。如果说渡鸦的传说是因为“商业利益”而未被揭穿,那么莎士比亚时期的英格兰人又是因为什么而延续了恺撒的传说?

早期现代英格兰人对“恺撒初建伦敦塔”这一“事实”的认定,可被视为他们对历史的一种集体想象,往往源自人们身处社会变革之中的不安心态。自亨利八世以来,英格兰的宗教、社会结构及经济模式都发生了巨大变化,而“被创造出的传统不仅能增强社会凝聚力,将体制神圣化,还能坚定信仰”,在激烈动荡的时代交替之际更是如此。这些被打造的“传统”将现在和过去延续起来,或者说,将现在与过去的幻象延续起来,为“现在”找到了存在的理由和基础。对莎士比亚时期的英格兰人来说,再没有什么比伦敦塔更适合对历史进行“想象”了——伦敦塔并非虚构之物,而是一座实实在在矗立在伦敦市中心的建筑。将伦敦塔与恺撒联系起来、与遥远光辉的古罗马联系起来,历史上的英格兰就不再是斯托笔下的“荒蛮之国”,而是拥有了荣耀过去的历史悠久之国。

伦敦塔

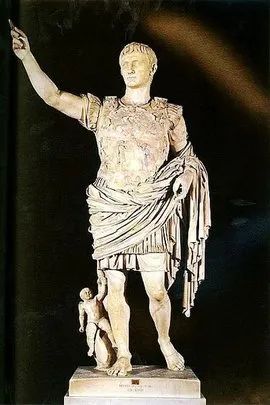

同时,将伦敦塔与恺撒联系起来,从而从英格兰的历史中剔除出古不列颠王朝更迭所隐含的混乱,也让英格兰人获得了更多的稳定感。肯德里克(T. D. Kendrick)写道:“英格兰人最不肯认野蛮的撒克逊人当祖先,反而在布鲁图斯的英雄和征服上看见了国家的骄傲与勇气。”英格兰人愿意相信自己是埃涅阿斯的子孙、特洛伊勇士布鲁图斯(Brutus of Troy)的后代,“不列颠国”(Britain)也是得名自这位传说中的不列颠群岛的征服者和缔造者。虽然古典时期的著作中并没有任何关于布鲁图斯的记录,但英格兰的历史记录和民间传说却一致将国家的起源归功于这位生卒不详的特洛伊勇士。同样,在《理查三世》里,爱德华只问及伦敦塔是否由“恺撒初建”,却未提及具体的建塔时间,这是因为现代国家的建立能够精确到具体的年、月、日,但传说的叙事时空却是模糊的,是“在很久很久以前”,是“在一个遥远的国度”。换言之,通过“恺撒初建伦敦塔”和“布鲁图斯缔造不列颠”的叙事模式,英格兰获得了一种神话叙事的可能,一种超越“事实”的仪式性,从而塑造了稳固的国家民族身份认同。

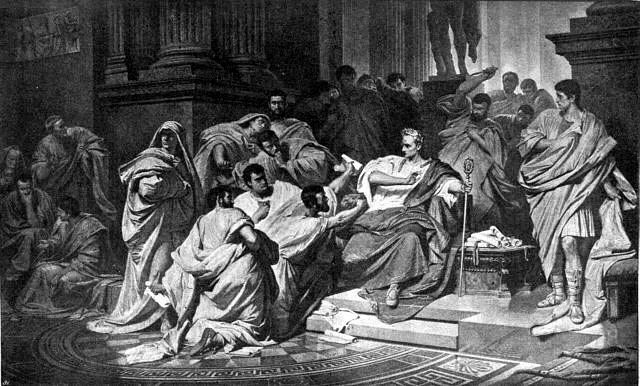

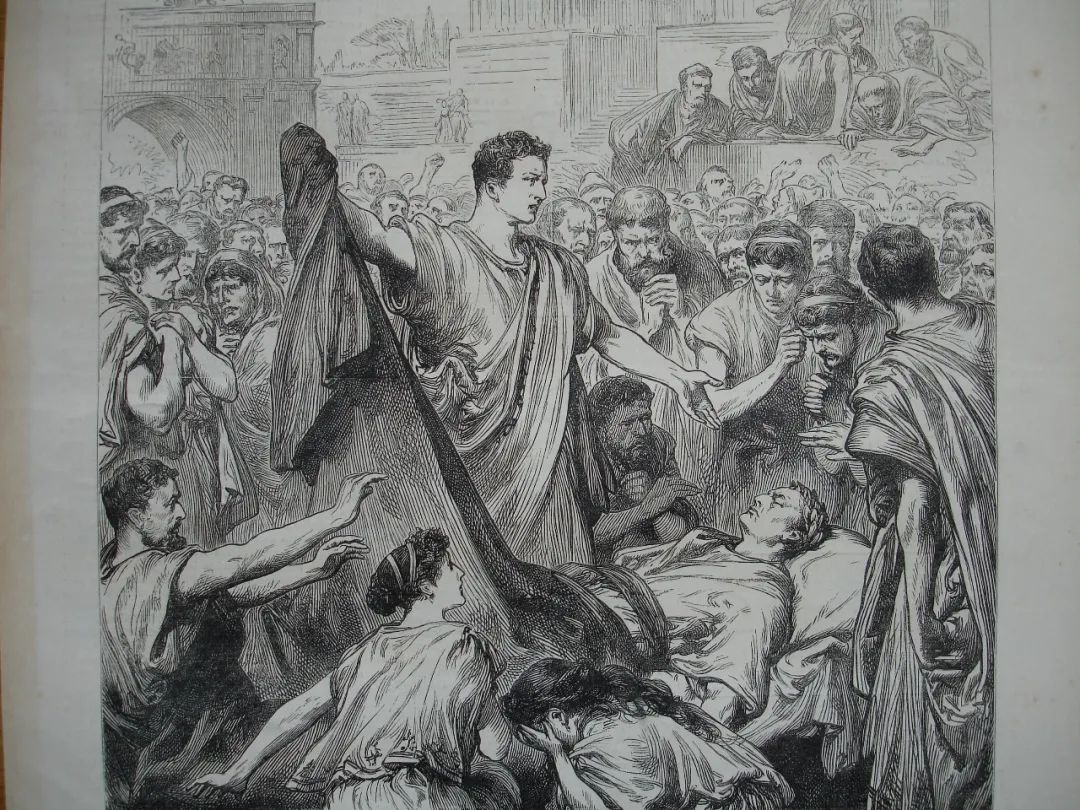

布鲁图斯刺杀凯撒

正如彼得·墨菲所言,“想象力和理性、实物一起,构建了我们的世界”。伦敦塔对英格兰的意义不仅在于它自身,也在于它所引发的对历史的想象,即所谓“它自身没有的东西”(it-other-than-itself)。被杜撰的伦敦塔的历史指向了英格兰遥远而模糊的过去,让英格兰人在古希腊罗马传统中找到了一席之地,唤起了人们同属一个古老家园的归属感。亚里士多德在《政治学》第一卷开篇就提及“所有的城邦都是某种共同体”。滕尼斯则区分了“共同体”和“社会”的概念,认为“共同体乃是出于人类自然本性与情感、受历史和传统影响而结合成的社会关系形式”,是“持久的和真正的共同生活,社会只不过是一种暂时的和表面的共同生活”。就此而言,英格兰人对伦敦塔的想象也是共同体式的。“恺撒初建伦敦塔”的神秘感和本源性,它所引发的怀旧与乡愁,所传递出的愉悦、安全、自豪、团结、和谐与稳定,将英格兰人凝聚起来,催生出一个强大而稳固的有机生命。从这个角度看,伦敦塔是英格兰共同体的图腾符号,“恺撒初建伦敦塔”亦是一个早期现代民族共同体构建的故事。

02

那么,“恺撒初建伦敦塔”这个传说又是如何被“载入史册”的?据尼尔林推断,这可能是出于史家的臆断,也可能源自某个与莎士比亚一样“不懂希腊文,略知拉丁文”的学者的误译 。这个看法可能过分夸大了个人的作用,而忽视了都铎时期社会意识形态和历史书写范式的整体转变。事实上,莎士比亚时期英格兰人对伦敦塔的“历史想象”不仅是社会大变革时期的集体无意识行为,也得到了官方授意和推动,与都铎时期的历史书写模式密切相关。

在第3幕第6场中,莎士比亚借一位录事(scrivener)之口追溯了海司丁斯之死被“载入史册”的经过,呈现了权力意志如何通过操控“历史书写”改写“历史事件”的整个过程:“凯茨比昨晚才把稿子送来,/我花了整整十一个小时抄完。/拟原稿也用去同样长的时间;/不过五小时之前海司丁斯还在人世,/没有被控,没有被审,自由自在地满不受管束。”录事的主要职责是忠实地记录历史以供后世传阅。他在《理查三世》中仅出现过一次,共14行台词,因与主线情节关系不大,所以在现代演出中常被删去不用。但是,录事的独白实际上将海司丁斯之死延伸为对整个历史书写方式的反思,让《理查三世》拥有了自我反省的力量。

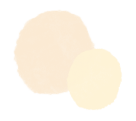

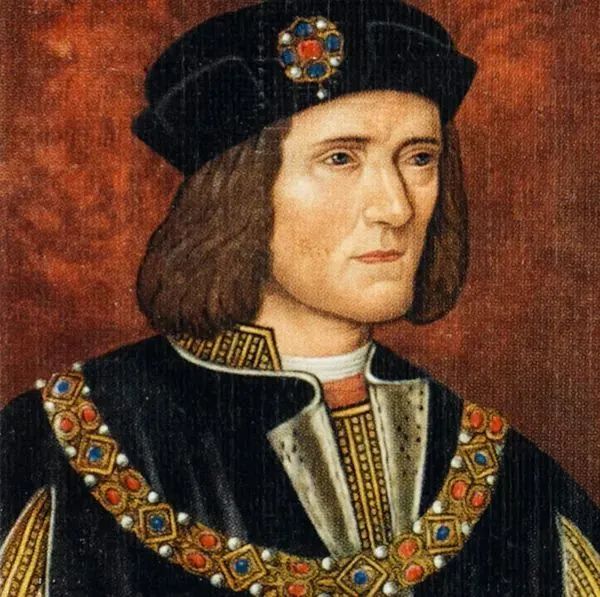

理查三世像

根据第3幕第5场的舞台说明,洛弗尔和拉克立夫是手持海司丁斯的首级上场的,表明在录事誊写判决之时海司丁斯就已经遇害,呼应了葛罗斯特所承认的“不经法律手续就把这人犯任意处死”一事。而录事在独白中所提到的三个精确时间,即“整整十一个小时抄完”、“拟原稿也用去同样长的时间”、“五小时之前海司丁斯还在人世,没有被控,没有被审”,不仅再次强调了海司丁斯之死的仓促与非法,还表明在海司丁斯遇害前录事就已得知了消息。但在这期间,作为历史客观公正性代表的录事保持了沉默,他没有通知海司丁斯,只是将凯茨比拟好的判决书誊抄完毕。他的沉默让他成为葛罗斯特的帮凶:葛罗斯特谋害了海司丁斯的性命,沉默的历史则杀死了海司丁斯的声誉。

我们读到的历史绝非是对真实历史事件的“机械而费力的誊写”,而是当权者“拟好的稿子”(precedent)。对于莎士比亚时期的观众来讲,这不算什么新鲜话题。经过凯茨比的编造和录事的誊写,枝蔓相连、盘根错节的历史事件变成了“整齐的 /公正的”(fairly的双关义)、“大写的 / 简单的”(engrossed的双关义)历史,让录事感叹“哪个笨汉(gross)看不出这么明显的诡计”。而录事在第3幕第6场开端对誊写形式的关注则隐喻了一种更细腻、微妙的历史书写方式:“这就是海司丁斯好大人的判决书;/这上面正楷大写,抄得煞是整洁(which in a set hand fairly is engrossed),/准备今天在圣保罗教堂宣读:/且看这结尾部分衔接得何等紧凑(how well the sequel hangs together)。”“正楷”(set hands)及“大写”(engrossed)等一系列有关书写的词汇,点明了历史事件和历史书写的区别。录事在第4行中对“结果”(sequel)和“衔接”(hang together)的强调则进一步揭示了文学修辞对历史书写的意义。西蒙指出,“衔接”化用了拉丁文术语“res cohaerens, manifestaque est”(事物浑然一体,显而易见),源自古典修辞学术语“confirmation”(论理)。换言之,经过“书写”,历史事件就不再是独立、客观、无序的个体事件,而是有了“逻辑”(logical consequence)、“承继顺序”(order of succession)和“因果关系”(a result of an event or course of action), 也拥有了“结尾”(sequel)。当录事感叹判决书结尾的笔法“何等紧凑”时,“衔接”(hang together)一词还暗藏了海司丁斯的“结局”(sequel),即海司丁斯被“何等巧妙地”(how well)“绞死”(hang)了。由此,历史记录和历史事件竟以一种无比诡异的方式重合了。

莎士比亚《理查三世》封面

录事的职业很容易让观众联想到几位都铎时期的著名历史学家。有意思的是,这些历史学家所编织的正是编织海司丁斯罪名的理查三世的罪名。在记述理查三世的生平时,大多数都铎王朝的历史学家都选择对有利于理查的史料保持缄默,避而不提。例如,1483年9月,圣戴维斯教堂的主教托马斯·朗顿(Thomas Langton)曾在一封私人信函中称赞理查三世:“我从未如此热爱哪一位君主的品性:上帝派他来,是赐福我们的。”1484年,意大利人庇德罗·卡米利阿洛(Pietro Carmeliano)和苏格兰公使阿契巴尔德·怀特洛(Archibald Whitelaw)赞美理查王是“德行的典范”,称他“内心仁慈、胸怀宽广、信仰坚定、法律公义”以及拥有“无与伦比的伟大心灵”。诚然,这些材料可能也有失偏颇,但与所有否认或规避“伦敦塔初建”的历史记录一样,这些颂赞之辞都被筛除了。更有意思的是,都铎时期的历史学家在挑选历史素材时小心谨慎,不仅只留下诋毁理查的素材,还有意剔除了容易引人遐思的史料。其中最明显的一例便是,经过政府审查的1587年版霍林谢德《编年史》只字未提理查二世是如何被废黜的,因为都铎王朝的开创者亨利七世的王位继承权也并非牢不可破,他正是以同样的方式废黜了理查三世。

相较于大多数历史学家对史料的精心筛选,约翰·劳斯(John Rous)和托马斯·莫尔(Sir Thomas More)则选择将传说写入历史,直接抹黑理查三世。1483年,即理查三世执政的第一年,劳斯两次提及该君主,称其为“最英武的君王”(The moost mighty prynce),称赞他执法公义,广受爱戴。但时隔六年之后,在亨利七世统治期间,劳斯的《英格兰列王记》(Historia Regum Angliae,1489)却笔锋一转,将理查三世写成了怀胎两年才出生、一出生就长满头发的驼背怪人,还在该书中列举了理查三世谋杀亨利六世、毒杀王后等种种罪行。亨利七世时期的人文主义者托马斯·莫尔的《理查三世》(The History of King Richard the Third, 1513)也明显体现了政治意识形态对历史编纂的规训。在这本题献给亨利七世的历史书里,莫尔收录了许多未经考证的诋毁理查三世的传说,为之后的众多理查三世历史叙事和戏剧提供了素材。莫尔笔下的理查三世不仅害死了克拉伦斯公爵和亨利六世,还在篡位后继续迫害无辜的伍德维尔家族。莫尔尤其浓墨重彩地描写了理查三世杀害爱德华四世的两个小王子的过程——他先是唆使伦敦塔总管罗伯特·布拉肯伯里(Robert Brackenbury)动手,在遭到拒绝后又经约翰·格林(John Greene)介绍找到了詹姆斯·提瑞尔(James Tyrell),最终由提瑞尔找来福瑞斯特(Miles Forest)和戴顿(John Dighton)实施了谋杀。值得注意的是,尽管莫尔在书中多次直言该书所述内容并非誊自历史记录,而是途听道说,但他却始终未列出信息来源,因此也就无法验证素材的真伪。

约翰·劳斯《英格兰列王记》

(Historia Regum Angliae,1489)内页

录事对“结尾”和“衔接”的强调还指向了意大利历史学家波利多尔·维基尔的《英格兰史》(Anglica Historia, 1507)。蒂利亚德认为,维基尔的写作手法体现了“对公正述史的求真尝试、对人物动机合理而仁慈的探求、对理解历史事件原因的渴望”,但维基尔用“因果报应”来解读王朝更替、将都铎王朝登上历史舞台归因于上帝旨意的历史书写方式,实际上将从理查二世到亨利七世时期的英格兰历史都嵌入了都铎王朝的意识形态框架中,帮助打造出了一个“都铎神话”(Tudor Myth)。继维基尔之后,爱德华·霍尔(Edward Hall)的《兰开斯特与约克两大高贵而显赫的家族的联合》(The Union of the Two Noble and Illustrious Families York and Lancaster, 1548)也以戏剧化的方式编纂了两大家族的历史,“甚至使用了戏剧中的‘幕’(Act)和‘悲剧的’(tragical)等词汇”,实际上也在有意引导读者将这段政治婚姻视作动荡时代的终结和新时代的开始,延续并发展了“都铎神话”。海登·怀特区别了编年史和故事,认为“编年史没有结局;原则上,它们没有序幕,只是在编年史家开始记录事件时‘开始’。它们也没有高潮和结局,而能够无止境地继续下去…… [但]当一组特定的时间按赋予动机的方式被编码了,提供给读者的就是故事;事件的编年史由此被转变成完完全全的历时过程”。蒂利亚德也同样区别了中世纪和都铎王朝时期的编年史,认为中世纪的意识形态虽然也将历史事件归因于上帝的安排,但它同时也包容了很多无关事件;而都铎时期对于各个历史事件因果关系的剖析与强调,却旨在鼓励国民“以一种特定方式重新看待过去的部分历史”,一种“有利于他们自己的方式”。于是,正如我们在《理查三世》中所看到的那样,录事写进历史的是海司丁斯的判决书,没有写进历史的是海司丁斯的轻信和朝廷的权力倾轧,真正掌控历史的则是“哪个笨汉看不出”的“明显的诡计”,是历史书写的“动机”和“编码方式”。

03

在《理查三世》中,充斥着权力与意识形态话语的各种力量将历史变成了一篇“可书写的文本”,莎士比亚对录事记录方式的呈现也在一定程度上是对同时代社会意识形态的诘问。继续考察都铎时期对理查三世形象的历史书写,我们可以发现,这一工程细致而宏大,绝非历史学家一蹴而就,还得到了剧场等大众媒介的推波助澜,是一场官方推动、大众参与的集体共谋。

从王位继承的合法性需求来看,都铎王室对理查三世的恶意不难理解。虽然亨利·都铎赢得了政权,开创了都铎王朝,但在理查二世之后,英格兰已再无合法君主,亨利七世与理查三世并无分别,都是篡位为王。为了弥补自身合法性的不足,亨利·都铎于1486年娶爱德华四世之女伊丽莎白为妻,通过政治婚姻联合了约克和兰开斯特两大家族,在一定程度上消除了分歧;另一方面,对理查三世的污蔑也成为都铎时期意识形态的重中之重。玛乔丽·加伯提醒我们,理查“畸形的身体就像是一种对整体历史策略的隐喻,这种对过去的畸形化(deforming)和无形化(unforming)是必然的,目的是为了重塑(reforming)”。重写理查不仅是为了批判前朝,更是为了树立新观念,如蒂利亚德所说,“鼓励子民以一种特殊的方式看待他们的继位”。只要理查三世被恶魔化,亨利七世就成为拯救英格兰的英雄。借用“反英雄—英雄”原型叙事,都铎王朝不仅拥有了超越人间律法的合法性,还披上了神性的光芒。这种思维“转型”对整个都铎王朝和之后的斯图亚特王朝都有益无损——詹姆斯一世虽属不同家族,但也是亨利七世的子孙——如此一来,整个十四至十六世纪的英格兰历史就都被笼罩在这个由亨利七世所开创的“都铎神话”之下,理查三世也最终沦为了“都铎神话”的最大受害者。

亨利七世像

莎士比亚的《理查三世》上演之时,都铎王朝甫奠百年,亲历理查三世统治的英格兰人虽已离世,但理查的遗物仍流转于世,伦敦观众对祖父辈口述的波士委战役仍记忆犹新。与历史学家不同,剧作家和演员更善于挪借这些大众熟悉的物质文化资料,在舞台上拼凑出一个亦真亦假的理查三世,邀请观众一起“想象”历史。在《理查三世》中,莎士比亚让葛罗斯特“拿一本祈祷书在手里,站在两个神甫中间” ,观众看到的是道具“祈祷书”,想到的则是一本真实的祈祷书:十七世纪初,理查的祈祷书曾归伦敦大主教理查德·班克罗夫特(Richard Bancroft)所有,之后则为坎特伯雷大主教所拥有,至今仍留在伦敦的兰柏宫(Lambeth Palace)图书馆通过将“理查的祈祷书”作为道具搬上舞台,戏剧家用舞台上的理查置换了历史中的理查和大众记忆中的理查,诱导观众将理查的虔诚当作“道具”和“伪装”,重新阐释了“祈祷书”的意义。当然,观众的“想象”必须被引导,以便符合都铎王朝的价值取向。与当今不同的是,当理查的身体被提起时,伊丽莎白时期的英格兰人通常想到的是该君主曝尸马背的裸体,而非驼背畸形:亨利·都铎曾下令将理查的裸尸陈列于纽瓦克,以羞辱这位前任国王,惩罚他的“不义”,此举曾轰动一时。但理查毫无尊严的死亡和伤痕累累的尸体,既让人想起耶稣降生时的赤裸无助,又让人想起耶稣遭受羞辱、鞭打、最后被钉死在十字架上的满是伤痕的身体,容易引发怜悯。于是,包括莎士比亚在内的诸多剧作家都不约而同地放弃了这一危险的素材,他们“埋葬”了理查的裸尸,转而强化理查的畸形,消解观众对这位落难君主的恻隐之心。十六世纪九十年代,威廉·莎士比亚的父亲约翰·莎士比亚曾递交爵位申请,理由是申请人的祖父忠诚骁勇,曾受过伟大君主亨利七世的嘉奖。有学者考证了威廉与嘉德纹章官(Garter King of Arms)威廉·戴西克(William Dethicke)的私交,推断后者才是这次申请的真正主导人。如今,我们已无从考证威廉的曾祖父是否真的曾为亨利七世征战沙场,但莎士比亚对家族历史的杜撰 / 取舍,体现出他对王朝价值取向的精准把握。我们或可进一步设想,《理查三世》对历史素材的筛选、加工和重构,不只是戏剧家的审美意识和大众的欣赏口味使然,也是莎士比亚对家族历史的背书。在这场丑化理查三世的社会意识形态大改造中,莎士比亚既是冷静的旁观者,也利用理查垮台的故事将自己也写进了“都铎神话”。

理查在位期间曾私下抱怨有人心怀叵测、散布流言,诋毁他毒害王后、欲娶侄女伊丽莎白为妻,表明此时就已经存在对理查不利的“传说”。但都铎时期的史家却将理查的抱怨弃之不顾,毫不犹豫地采纳了这些“传说”并写成史实;都铎时期的戏剧家又将这些历史素材写入大众文化,扩散至伦敦的街头巷尾。在官方操控和民间传播下,在历史书写和剧场文化的共同推动下,理查的虔诚被解读成伪装,谦卑被解读为与勃金汉一起愚弄民意的双簧表演,恶魔理查成了整个英格兰共同体的集体记忆。即使在都铎王朝之后,乔治·伯克(Sir George Burke)的《理查三世史》(The History of King Richard the Third, 1619)和贺拉斯·华尔波尔(Horace Walpole)的《理查三世的历史疑点》(Historical Doubts on the Life and Reign of Richard III, 1768)曾试图挑战“都铎传统”,重建理查“高贵慈善”的王者形象,但无论在“史载”(registered)还是“口传”(retailed)中,恶魔化的理查都已取代真实的理查,正如爱德华所言,“代代相承,传之无穷,直到人类的审判末日为止”。

莎士比亚《理查三世》插图

by Kenny Meadows

值得一提的是,在理查被恶魔化的同时,一大批古老的不列颠传说和预言也在都铎时期复活了。维多利亚·弗勒德研究了中世纪威尔士手稿所记载的一则关于“北方雄鸡”(Cock in the North)的预言,发现在亨利·都铎波士委战场大胜前后,这则预言加入了对亨利·都铎将从法国返回并废黜理查三世的暗示,这意味着它从一个约克家族的预言变成了兰卡斯特家族的预言。希拉里·M. 凯里(Hilary M. Carey)研究了十五世纪九十年代的一份手稿(British Library MS Arundel 66),发现亨利·都铎资助了大量对中世纪占星学和预言的发掘与整理工作,企图证明都铎王朝“神谕式的神秘渊源”,她将其称为都铎王朝“具有策略性的文化投入”。在都铎王朝所复兴的所有传说之中,流传最广、影响最深远的莫过于“亚瑟王传奇”。亨利七世声称自己的家族是“亚瑟王转世”(Arthurus redivivus),而按照古老的威尔士预言,亚瑟王将再临人世,带领英格兰进入黄金时代。这样一来,不仅亨利·都铎自己被神化,整个都铎王朝也都被写成了一个命中注定、浑然天成的浪漫传奇。这种软性的“策略性的文化投入”显然成效卓著:内在的文化认同、虚构的共同记忆和同一的价值观,诱发出国民对国家如家庭般无私的爱,让他们甘愿牺牲个体利益、奉献自我,为都铎王朝维系社会秩序、巩固政权提供了强大助力。在对十五至十八世纪英格兰政府对出版业的审查制度的研究中,弗里德里克·希伯特惊奇地发现:“专断的都铎王朝统治者坚持这种制度并不奇怪,但令人震惊的是,他们遇到的阻力甚小。议会、出版商和大众,都未对王权的膨胀表现出明显抵制……英格兰的‘自由精神’在整整一个世纪里被压抑住了。”

当哈姆雷特感叹“这个时代脱节了”时,莎士比亚时期的观众想到的或许不仅仅是中世纪丹麦,也应该想到了自己生活的英格兰。在这个脱节的时代,儿子不能承继父业,逝者不再在地下安息,杀人不经审判,定罪无需证据,因果也未必相继。更不容忽视的是,自中世纪以来,人们理解世界的方式也发生了根本变化:由世界性宗教共同体、王朝及神谕式时间观念所构建的“神圣的、层级的、与时间终始的同时性”的旧世界观在人们心中丧失了霸权地位,一种“世俗的、水平的、横向的”被称为民族的共同体开始进入人们的视野。里亚·格林菲尔德认为,现代的民族(nation)观念起源于十六世纪英格兰:在社会流动性激增、阶层变化加剧的重压下,“王室出于自身利益,倾向民族主义,偶会通过行政手段支持民族主义,抬高民族主义的社会地位;总体而言,政府的支持让民族主义得以发展壮大”。在官方的授意、知识分子的合作和大众的参与下,理查三世被重塑为马基雅维利式的恶魔,成为都铎王朝剧本中的“反英雄”;蒙尘已久的古老预言和传说经过重新发掘、筛选和改写,得以死而复生,催生出种种对过去的想象和对未来的期待,激发出英格兰的集体情感和民族想象,成为联系国民的情感纽带,勾画出都铎王朝剧本中的“背景”和“整体氛围”。在这样的反衬和衬托下,主人公亨利·都铎带着“拯救者”和“英雄”的光环走上历史前台,将上帝应许的和平与幸福赐给饱经战争和暴政之苦的英格兰人,为英格兰民族描绘出一个和谐、美好、自豪的未来。

04

“恺撒初建伦敦塔”这个“被虚构的传统”传之不尽,被载入了史册,而海司丁斯之死的真相却无案可查,化为了乌有。莎士比亚通过营造出这样的反差,直指历史书写背后的权力意志。在历史和传说、官方和群众、剧场和书籍共同建构的话语系统下,在“有机的共同体”周而复始的“想象、模塑、改编和改造”中,历史的真相能否流传下去?又将如何流传下去?

在《理查三世》第3幕第1场中,在讨论了“这塔为恺撒初建”之后,爱德华亲王又紧接着与勃金汉谈起了恺撒的名誉。他先是肯定恺撒“声名不灭”,然后提出了恺撒“声名不灭”的方法,即,“他[恺撒]的勇气(valour)丰富了他的聪明(wit),聪明又为他的勇气栽下了根(set down)”,最后表示要效法恺撒,“去法国夺回我们自古世袭的主权,否则我生为君王,就死为战士”。这段对白的有趣而突兀之处体现在两个方面:首先,它从对“恺撒初建伦敦塔”是否为历史事实的讨论直接过渡到了对恺撒“声名不灭”的讨论。爱德华在讨论“事实永存”和“声名永存”时,使用了相同的“主语(S)+谓语(V)”句型;而相同的谓语动词live在第76行、79行、81行、86行、88行、91行、93行的连续使用,表明“名声”取代了“事实”、“爱德华”取代了“恺撒”,成为讨论的主题,似在暗示爱德华希望传之不尽的并非“事实不灭”,而是“名声永存”。其次,这段对白出现了大量双关。理查二世曾抱怨,语言让上帝的话语看起来似乎是“互相攻击”,但在《理查三世》中,葛罗斯特却特意提醒观众注意他使用了“一语双关”(moralize two meanings in one word),似乎是有意让语言“相互攻击”,让“真相”迷失在语言精心编织的矩阵之中。

《理查三世》内页插图

历史名声取代了历史真相,语言模糊了事实。在这样的双重陷阱中,真相几乎被完全遮蔽了。蒂利亚德指出,莎士比亚提及“恺撒的名誉”和“伦敦塔”是想表明“恺撒既提供了历史素材,又给自己立了纪念碑”,提醒观众他的“历史四部曲”和维基尔与霍尔的历史书写一样,是“严肃的历史材料”。这一说法的合理之处在于:首先,如勒高夫在《历史与记忆》中所言,古希腊和罗马的碑铭代表着集体记忆和对永生的渴望,其本质也是一种修辞,将“历史素材”和“纪念碑”并置,符合古罗马的碑铭文化特征。其次,蒂利亚德注意到恺撒的历史学家身份,也呼应了第86行中“set down”所包含的 “决定 / 记录”这一双关内涵,即恺撒的“聪明”(wit)不仅体现为才智过人,也表现为他亲撰历史、著述生平的明智。最后,“文字对抗时间”也是莎士比亚时期的流行话题,莎氏流传最广的第18首十四行诗的主题就是“这诗将常在,赐予你生命”。与被理查三世杀害并扣上“谋杀”罪名的海司丁斯不同,恺撒通过亲撰历史,不仅对抗了“时间”,获得了永恒的生命,还避免了后人对他的曲解。但是,伦敦塔是否由恺撒初建?恺撒亲撰的历史是否真实?第81行中“character”一词的双关(意为“人物 / 人品”),表明“without characters / fame live on”这句话既指恺撒“史乘不载,声誉长存”(朱生豪译),也暗示“不顾人格,才能声誉长存”,给恺撒的名誉蒙上了污点;第86行中的“set down”兼有 “定价”之意,暗示恺撒亲撰历史有自抬身价、故意夸大之嫌,呼应了第81行对“人品”的指涉;在第88行中,爱德华亲王赞叹恺撒“生命虽已结束,可是声名不灭”(now he lives in fame, though not in life),但fame(名声)与fama(谣言)的双关也显示出莎士比亚对“恺撒名誉”的怀疑。而在七年之后的历史剧《裘力斯·恺撒》(1599)里,莎士比亚笔下的恺撒几乎是以一种“去神话”的方式登场的,“衰老、耳聋、迷信、虚妄”,就连“恺撒遇刺这一古典历史上最具戏剧性的一幕,在莎翁的剧中,全无普鲁塔克笔下的惊心动魄,反倒呈现出一种反高潮的(anti-climatic)乃至反戏剧的(anti-dramatic)场景”。这不仅让“恺撒的名誉”疑点重重,也是莎士比亚为“历史”所写下的一道双关。

恺撒遇刺场景

海司丁斯在历史中失语,被葛罗斯特写成了“叛国者”;恺撒亲自修史,想要“声名不灭”,却一直活在“声誉 / 谣言”中;《理查三世》中呼风唤雨、将众人玩弄于股掌之中的主角理查三世亦无法逃脱历史的捕猎,沦为“恶名不灭”的牺牲品。艾丽森·汉哈姆曾感叹历史真相难以捕捉:“有些知名的历史学家评论说,维基尔的《英格兰史》肯定是真的,因为莫尔的《理查三世》也提到了这些。或者,莫尔的故事肯定是真的,因为莫尔得到了《伦敦大编年史》(Great Chronicle of London)的佐证。”在历史素材的重叠、交叉、更替和重写中,真相被无情“绞死”了,历史书籍被架空成书面档案的互文,历史正义服从于现实政治的逻辑。相比爱德华亲王对恺撒初建伦敦塔“代代相承,传之无穷,直到人类的审判末日为止”的信心,相比录事一面感叹“哪个笨汉看不出这么明显的诡计”、一面任由历史“化为乌有”的沉默,莎士比亚的“一语双关”显示出了他超乎时代的“元历史”意识。历史是什么?克罗齐说“一切历史都是当代史”,爱德华·卡尔断定“历史是历史学家与他的事实之间相互作用的连续不断的过程,是现在和过去之间的永无止境的问答交谈”;莎士比亚则通过戏剧演绎的方法,将历史书写多层次、多调性地呈现在我们面前。就此而言,《理查三世》既不是历史剧,也不是悲剧,而是一部关于历史的历史。

05

从1483年登基到1485年战死在波士委战场,理查三世统治英格兰的时间只有短短的2年1个月零27天。经过数个世代的王朝更迭、时间流逝,如今,理查留下的个人记载已寥寥无几。“如果历史学家不能毫无保留地照搬维基尔和莫尔,那么即便是《克洛兰编年史》中关于理查生涯的最佳早期记录也远远不能满足现代撰史标准。”一如录事以“大字誊写”的海司丁斯之死,也如“恺撒初建伦敦塔”的传说,在近两个多世纪里,经由维基尔、劳斯、莫尔、霍尔、霍林谢德等历史学家和莱格、海伍德、莎士比亚等戏剧家的书写,理查的形象最终在十六世纪九十年代定型。诚如肯道尔所言,“都铎时期的编年史家为后来的历史学家们塑造了理查三世的形象,而莎士比亚却为其他所有人拼凑出了他们对理查三世的想象”。

理查三世像

通过研究不同历史时期上演的以理查三世为主角的戏剧,我们还可一窥社会意识形态的流变。伊丽莎白一世时期共有四部“理查三世”剧作,它们的结尾部分各具特色:托马斯·莱格(Thomas Legg)在《理查三世三部曲》(Richardus Tertius,1579)的收场白(epilogue)里将时年46岁的女王称赞为“满头无白发的处女”,祈祷“神祇收起他的手,保佑她万寿无疆”。十多年后的《理查三世的悲剧》(True Tragedies of Richard III,1594年出版,作者不详)却一边高呼女王“万岁”,一边不无焦虑地表示,“假若王上时日不多,那么你们的平安日子也就没指望了”。海伍德的《爱德华四世》(下)(1599)以理查三世加冕结束,既未提及里士满(即亨利·都铎)和都铎王朝,也未让亨利·都铎将英格兰从理查三世的“圈套”和“是非”中解救出来。莎士比亚则在《理查三世》的结尾安排里士满邀请观众遥想他的后裔治理之下的英格兰,祈祷国泰民安,这也是全剧唯一一处对伊丽莎白时期政治时局的指涉。蒂利亚德认为,莎士比亚写作《理查三世》的主要任务是“完成国家四部曲,彰显上帝让英格兰重回繁荣的计划”,但若考虑到该剧由叛国者葛罗斯特开场,由里士满警告他子孙统治之下的叛国之徒收场,由老王后安茹的玛格丽特的诅咒贯穿全剧,那么很明显,莎士比亚是将理查三世的题材放在了“背叛”和“报应”的主题之下。《理查三世》的收场白并未祝愿女王万寿无疆,而是让里士满祈祷“太平”,请求“仁慈的主宰莫让叛逆再度猖狂”、“永远莫让叛国之徒分享民食”。从这个角度上讲,莎士比亚笔下的这个身体畸形的恶魔、心怀不满的叔父、企图用“醉酒、诳言、毁谤、梦呓”摧毁世界的伪善之徒,既是“都铎神话”对历史的改写,也是莎氏对“都铎神话”的祛幻(demystify),它投射出当时英格兰上下对女王继承人人选问题的不安,完全根植于伊丽莎白统治后期的社会焦虑中。

十六世纪九十年代,历史剧受到官方越来越严格的审查。与此同时,伦敦塔的探访人数也与日俱增。这并非巧合。对于莎士比亚时期的英格兰人来说,伦敦塔不仅是一座国家监狱,还意味着恺撒初建的传说、两个小王子惨死的房间、 腋下夹着头颅四处游荡的安妮·博林王后的幽灵以及伊丽莎白女王年轻时曾幽禁于此的种种细节。换言之,伦敦塔不仅是英格兰历史的见证,也是一出影射时代的历史剧。1598年,因为“在伦敦塔这样重要的地方,[访客过多]会引起诸多不便”,官方开始下令限制进入伦敦塔的人数,伦敦塔和历史剧一样也受到了“审查”。动荡的社会现实,连同剧中跛足的恶魔、口是心非的旁白、难以辨认的伪装、危险糊涂的轻信和毫无征兆的巨变一起,不断向在场观众重复着斯丹莱对海司丁斯的提醒:“在邦弗雷特的大人们,当他们骑马出伦敦的时候,岂不也是无忧无虑,稳若磐石,的确他们本无丝毫疑忌的必要;然而你该看到如何阴霾四起,多么快,一忽儿就翻了脸追杀起来。”《理查三世》全剧的最后一句台词是祈求上帝赐福英格兰,呼喊“阿门”(God say Amen),这句话可能引发了当时观众的无尽唏嘘与共鸣。

向右滑动查看更多

《亨利四世》(下)第4幕

Illustrated by Kenny Meadows

在《亨利四世》(下)第4幕第1场中,约克大主教谈起亨利王,称他要扫除一切芥蒂,“免得不快的记忆揭起(history)他失败的创伤”。莎士比亚创造性地将“history”用作动词,将历史变成了一个动态的选择过程。海登·怀特指出,“同一件事能充当许多不同历史故事中的一种不同的要素,这取决于它在其所属的那组时间的特定主题描述中被指定为什么角色”。理查三世历经了从历史事件到历史故事的转变,经历了“都铎神话”的兴起、发展、女王统治后期的社会焦虑直至最终破灭,就像一个无形的幽灵,在不同的叙事方式及其互动中游荡、变形、循环、生长。莎士比亚的《理查三世》不仅参与了“都铎神话”的建构——现代的历史学家努力想要从历史中祛除“传说”成分,或曰“祛幻”,但都铎王朝时期的历史书写却极力模糊历史与传说的界限,集中表现为历史和戏剧的同构性——还以它对细节和支线人物的处理质疑了都铎时期的历史书写方式,呈现出“社会能量”流通、交换与协商的整个过程,重现了都铎时期对民族共同体的想象。从这个意义上讲,伦敦塔是否为恺撒初建,恺撒是否声名不灭,理查三世是善是恶,《理查三世》是历史剧还是悲剧,等等,这些问题之所以重要,并不在于它们的唯一真实性,而是在于它们让《理查三世》成为了一个历史的双关。它们持续不断地产生话题,让人质疑真相,避免对历史和我们生活的“大写的”、“整齐的”理解。

本文原载于《外国文学评论》2017年第3期,注释从略。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

点击关注

-END-