旧文品读∣安生 行人用赋与外交唱和:《登楼赋》在朝鲜朝的拟效与流衍

重要通知

现我刊进行平台数据转移期间,投稿平台网址暂时调整为:

literarycritik.ajcass.org

已经投稿的作者也可以在该网站上查询稿件进度。感谢支持与谅解!

在酬酢唱和的互动性外交活动中,倪谦《雪霁登楼赋》不仅让朝鲜朝文臣群体产生“影响的焦虑”,同时也对朝鲜朝创制“以赋体步韵”的外交应对策略具有垂范意义,并泽被后世近三百年的赓续创作。夷考这一外交文化事件,其传统乃远绍春秋“行人用赋”的礼典制度。经“土木之变”,倪谦身负颂扬文统与重塑国威的外交使命,故效“诗人遗意”,借王粲《登楼赋》形制而内寓王朝教化的行人登高之旨。朝鲜朝文人后以各自不同的文学实践方式,或踵继“外交唱和”,或用意化境,或模习技巧,从而对《登楼赋》的赋文品格与审美范式展开了全面而深广的接受。

本文原载于《外国文学评论》2018年第4期,注释从略。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

作者简介

安生,男,1991年生,南京大学文学院博士生,主要研究领域为赋学与域外汉学。

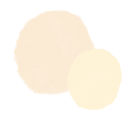

东汉建安七子之一王粲的《登楼赋》以“情真语至,使人读之堪为泪下。文之能动人如此”的登览情怀,被历代文人击节称赏:陆云叹其“登楼名高,恐未可越尔”,祝尧推为“魏之赋极此矣”,《文选》将之置于“游览赋”之首,尔后同题者莫不脱胎于此。此赋不仅对中国词赋的流衍产生了深刻的影响,同时随着国家间外交礼典、文化交流等活动的开展,更远沾海东文坛。自明朝进士倪谦出使朝鲜朝作《雪霁登楼赋》,陪臣申叔舟酬之以《和雪霁登楼赋》始,相继有徐居正等十九人共计二十一篇的拟次同题作品。题材赓续,思想拟效,已成朝鲜朝词赋创作的一大传统。

正如莫里斯·哈布瓦赫强调的,因个人记录而保留下来的个体历史记忆,呈现的往往是这个人所从属的集体意识。特别是对曾经共享一个文化传统的两个族群而言,在正面角力的外交场域中所表现出来的特定文学形式,更是带有鲜明的语境印记。这一中朝文学外交史上的集群性现象,无疑可觇鉴朝鲜朝文人在接受中华文学经典时所彰示出的文本实践以及背后内寓的民族文学观念与文化心态。

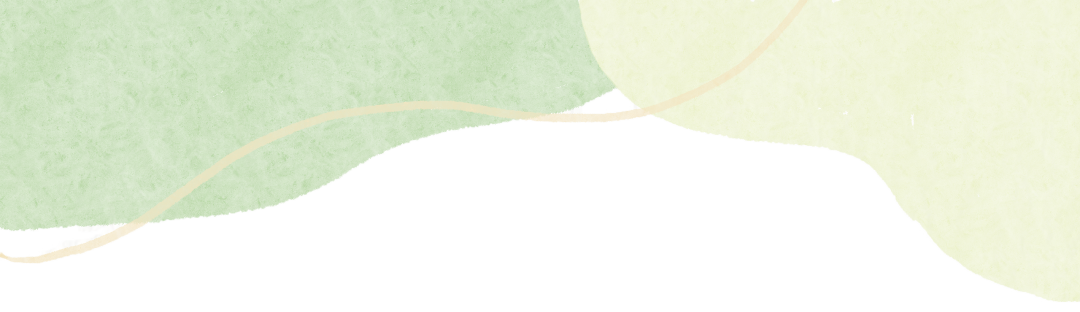

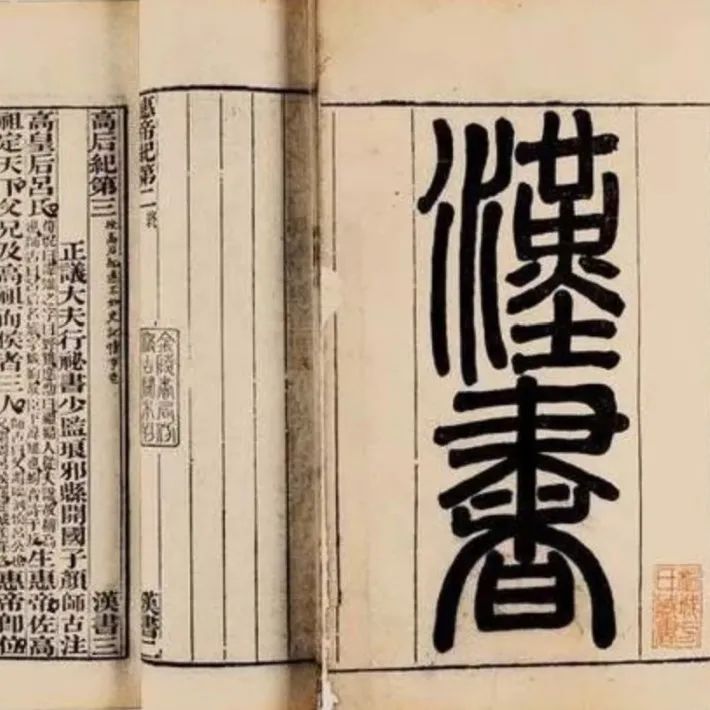

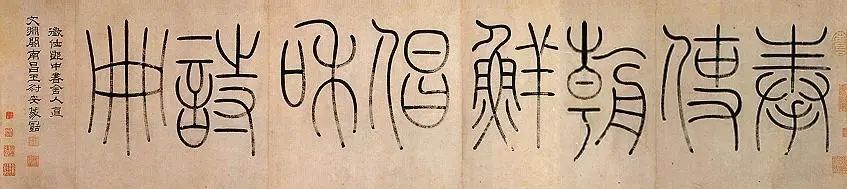

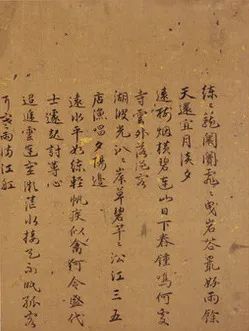

王粲《登楼赋》,楷书书法,李叔同书

01 倪谦《雪霁登楼赋》

与朝鲜朝的外交应对

据《国朝献征录》载,倪谦“性极颖敏,书一经目,即记不忘”,明正统四年进士及第第一甲三人,拜翰林院编修,累官至南京礼部尚书,“奉使朝鲜,远人一睹风采,悚然叹服”。其自撰的《朝鲜纪事》详录了出使始末及与朝鲜朝陪臣的酬酢应答之事,兹胪述如下:

[景泰元年,闰正月]癸丑,王遣左承旨李宜洽、礼曹判书许朝来问安,小宴,继遣中官送庖羞。午后,领议政何演、左议政皇甫仍、左赞成朴从愚、左参赞郑苯、右参赞郑甲孙来设宴,有《登楼赋》。

己未……与司马黄门乘马自南城出,陪行者:工曹判书郑麟趾、汉城府尹金和、知院申叔舟、成三问及迎接都监众官……每一诗出,则众官聚首争诵,皆缩颈吐舌,向席惊叹。

景泰元年,倪谦奉使朝鲜朝,期间频繁出席宴请、游赏、赋诗酬答等活动。癸丑日,倪谦仅记《雪霁登楼赋》事,无一语涉及陪臣对此赋的评价回馈或酬答反应。反观朝鲜朝文人的记载,则透露出强烈的文化落差感、挫败感与焦灼感。成伣《慵斋丛话》云:

天使到我国者,皆中华名士也。景泰初年,侍讲倪谦、给事中司马恂到国。恂不喜作诗,谦虽能诗,初于路上,不留意于题咏。至谒圣之日,谦有诗云……是时,集贤儒士全盛,见诗哂之曰:“真迂腐教官所作,可袒一肩而制之。”及游汉江,作诗云……又作《雪霁登楼赋》,挥毫洒墨,愈出愈奇,儒士见之,不觉屈膝。馆伴郑文成不能敌,世宗命申泛翁、成谨甫往与之游,仍质汉韵。侍讲爱二士,约为兄弟,相与酬唱不辍。竣事还,抆泪而别。

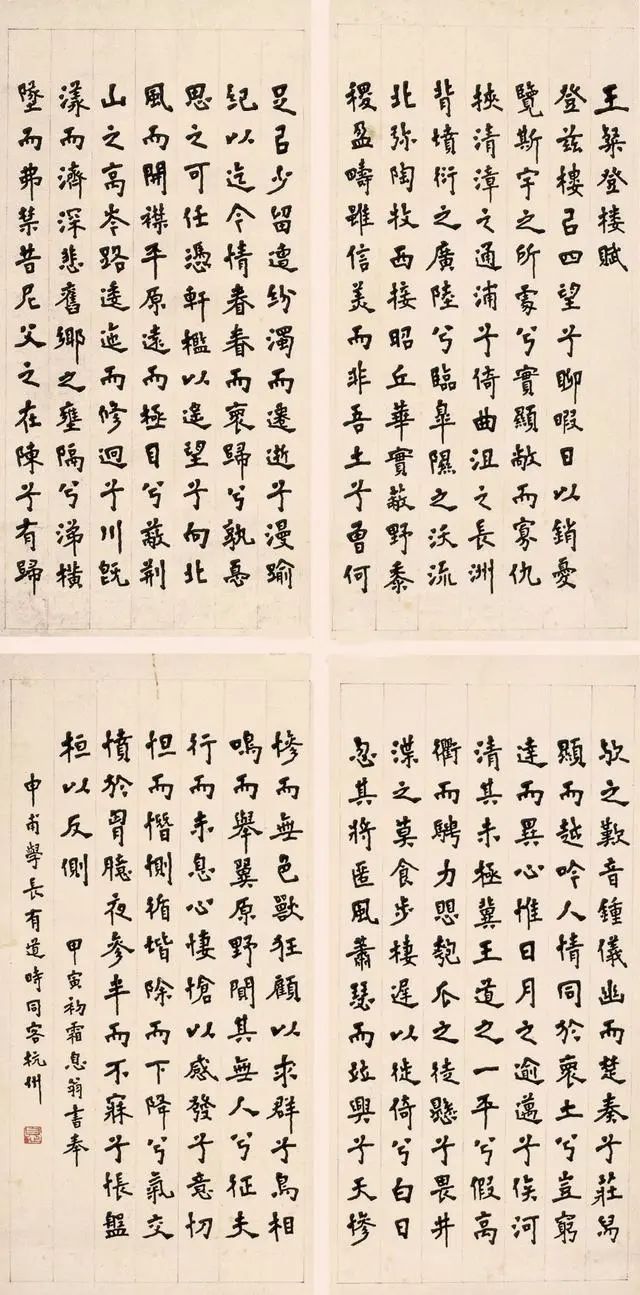

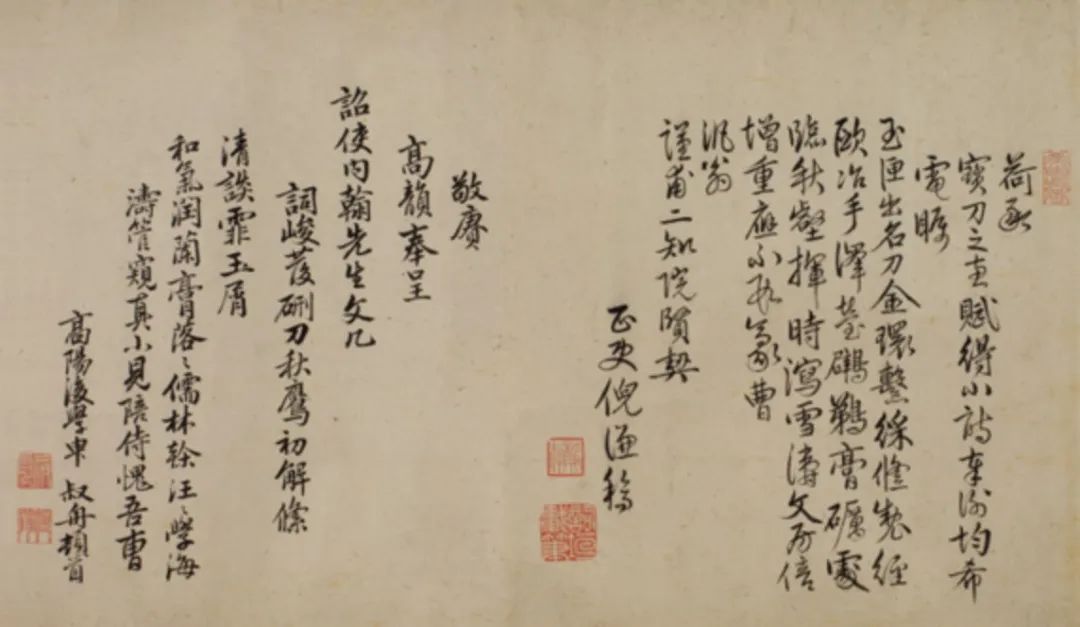

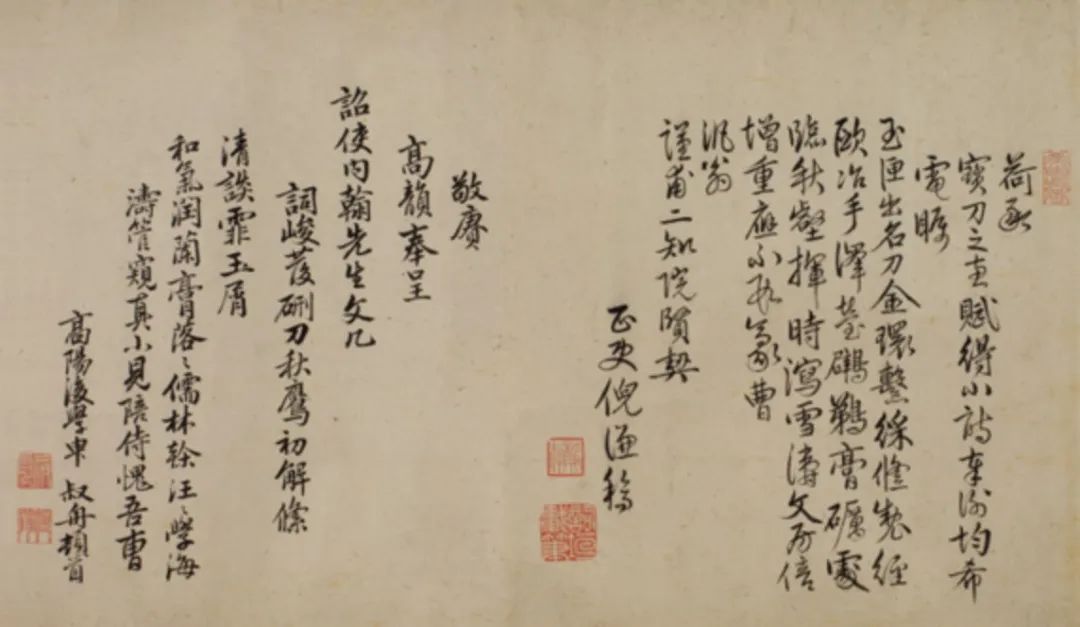

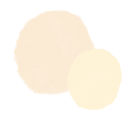

倪谦与申叔舟的唱和诗,选自《奉使朝鲜倡和诗卷》

朝鲜朝陪臣对倪谦的态度,由向前的哂鄙至后来的狂热崇拜,其转折即在《雪霁登楼赋》。此赋令馆伴郑麟趾不能敌,使众儒士见之屈膝,世宗遂命申叔舟、成谨甫往与之游,遂有申叔舟《和雪霁登楼赋》的对答。这段时间相当的史料,生动地再现了朝鲜朝文士面对倪谦作赋的“影响焦虑”及其表现出的一系列现场情态。李承召为申叔舟作《墓碑铭》时特书此事,且借倪谦语而推重公之文名:“庚午春,翰林侍讲倪谦等赍诏到国。世宗命公从游……翰林一见如旧,相与唱酬,称公为东方巨擘。翰林作《雪霁登楼赋》,公步韵和之。既还,寄诗云:‘词赋曾承屈宋坛,为传声誉满朝端。’其见敬重如此。”

这一作为外交文化对抗中的具体个案,确已超出寻常的交游唱和,而带有鲜明的国家意志形态。一方面,倪谦此次出使实乃临危受命,身兼颂扬文统与重塑国威的外交重任。其时前一年,明廷经逢“土木之变”,明英宗成为继宋钦宗、宋徽宗被金兵虏劫后又一位且是明代唯一一位被少数民族政权俘获的帝王,不仅直接导致皇权的非正常更迭,同时更使“天朝上国”的尊严扫地,国际影响力急遽下降。加上以脱脱卜花王为首的蒙古其他各部趁机袭击辽东地区,作为与中、蒙同处犄角之势的朝鲜朝,通过各种途径频繁搜集事态的相关情报信息,并以“上以事关兵机,秘不发”为慎重考虑上奏请免征兵而拒绝援助明朝;在迎诏礼仪等问题上,更是展现出强硬的外交姿态——改变了朱元璋为规范“华夷秩序”而要求的藩国行“五拜三叩头”的礼节,执意“鞠躬”迎诏。

明英宗朱祁镇相,台北故宫博物院藏

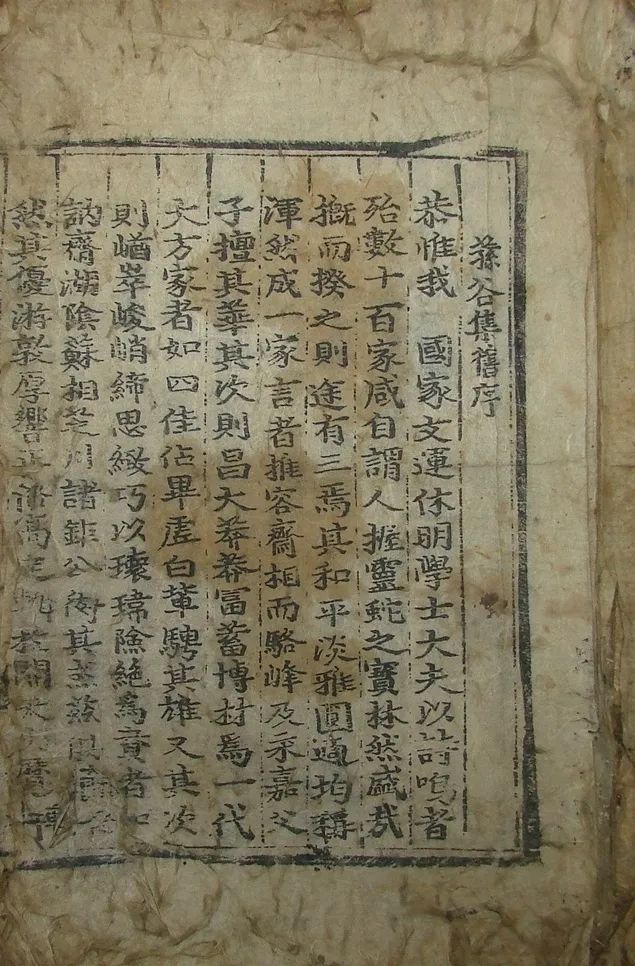

另一方面,“土木之变”前后,朝鲜朝正值世宗统治时期,国力臻于鼎盛。在文化体制的创设上,设集贤殿,妙选文学之士,内有做业甚勤、酬唱不休的申叔舟、成谨甫诸人,其文化独立的自觉意识表现得尤为炽烈。徐居正《东文选序》便云:“我国家列圣相承,涵养百年……是则我东方之文,非汉唐之文,亦非宋元之文,而乃我国之文也!宜与历代之文,并行于天地间,胡可泯焉而无传也哉。”在这一体两面的宏大历史语境中,朝鲜朝文士欲与中国文士斗才逞胜之心展露无遗。

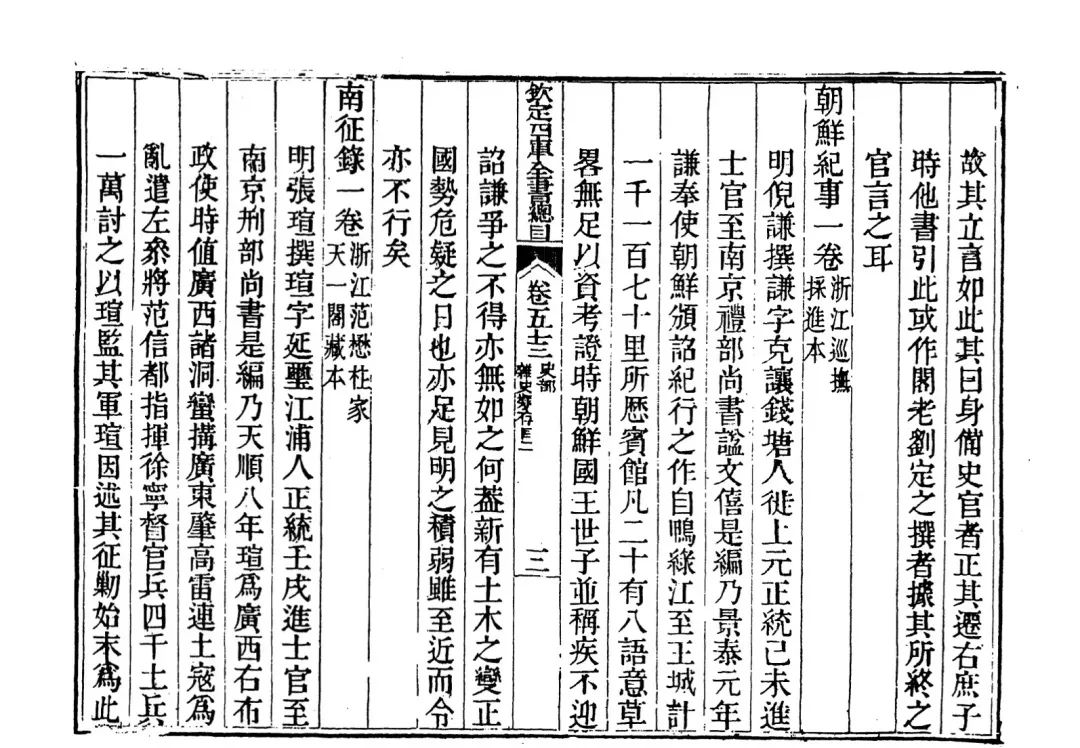

观照倪谦出使事件,又鲜明地体现出两个面向。一是朝鲜国王、世子并称疾,不迎诏,仅让其他王子代行 ,这为《四库全书总目·史部·杂事类存目》所发挥:

《朝鲜纪事》一卷,明倪谦撰……是编乃景泰元年,谦奉使朝鲜颁诏纪行之作……时朝鲜国王、世子并称疾,不迎诏。谦争之不得,亦无如之何。盖新有土木之变,正国势危疑之日也,亦足见明之积弱,虽至近而令亦不行矣。

《四库全书总目·史部·杂事类存目》中对《朝鲜纪事》的记载

二是“迂腐教官”的刻板印象与群体性认知,反在绝大程度上成就了倪谦《雪霁登楼赋》的隆誉。首先,倪谦赋有效地挫败了朝鲜群臣的文化自信心、自尊心。这种打击自然让他们心生不甘与反思,故在倪谦《雪霁登楼赋》与申叔舟《和雪霁登楼赋》后二十五年、明使户部侍郎祁顺于成化十一年奉诏出使朝鲜朝时,为扭转倪谦等人在双方诗文酬唱中一直居于主导地位而朝鲜文臣多为被动迎合的不利局面,朝鲜一方采取了先发制人的斗巧策略。成伣《慵斋丛话》便有如下记载:

其后户部郎中祁顺与行人张瑾一时而来,户部纯谨和易,善赋诗,上待之甚厚……庐宣城、徐达城为馆伴,余与洪兼善、李次公为从事官,以备不虞。达城曰:“天使虽善作诗,皆是宿构。不如我先作诗以希赓韵,则彼必大窘矣!”

不过,徐居正精心策划的“斗诗”争胜策略,反落得受讽结局。柳梦寅《於于野谈》云:“远接使徐居正对祁顺敢为先唱,若为挑战……栗谷讥之曰:‘四佳有似角觝者,先交脚,后扑地。下邦人待天使,宜奉接酬和而已,何敢先唱?’此真识者之言。” 洪万宗亦记其中原委,且讥哂徐居正窃用蔡洪哲诗句的拙劣手段:

天使祁顺奉诏来也,徐四佳居正为远接使……四佳先唱……有若挑战者。天使即次曰……先辈以“先交脚后扑地”为讥……余尝与诸文士论诗,余曰:“四佳此句,全用中庵蔡洪哲诗一联,而只改‘相逐’二字为‘长送’,可发一哂。”

祁顺与徐居正二人拟效倪、申故实,亦作“登楼赋”唱和酬答,双方二次同题创作的外交动机与争胜心态可谓达到顶点。

其次,朝鲜朝文人热衷于词赋次韵的创作,不纯粹出于学习的心态与普通唱和的交际,还在于政治应对的现实需要——在外交接待中创制了“以赋体步韵”的惯例。金安老《龙泉谈寂记》云:

古人于诗投赠酬答,但和其意而已。次韵之作始于元白,往复重押,愈出愈新,至欧苏黄陈而大盛。然于词赋用韵,未之闻焉。我国凡皇朝使臣采风观谣之作,例皆赓和之,虽词赋大述,亦必步韵。明使陈鉴作《喜晴赋》,世庙[朝鲜世祖李瑈]难其人,召金乖崖守温曰:“汝试为之。”乖崖退私宅……陈鉴见之,果大加称赏……自是乖崖之名大播中朝。后乖崖入觐帝庭,翰林院带牙牌学士环立赏见曰:“此金喜晴也。”

金安老在谈及这种自上而下推动式的次韵赋创作时,举陈鉴《喜晴赋》与金守温《喜晴赋次明使陈公韵》为例,后者在其次韵赋的序中亦详述了这一外交命制的原委:“赋者,敷陈其事,古诗之流也。诗之不足,则作赋以尽其意焉。翰林陈公之来使也,随其所遇,形于篇什,动盈卷轴,间赋《喜晴》,流丽动荡,浑涵演沱……仆窃不自揆,敢依高韵……故谋于宣命而为之《喜晴》。”

倪谦与申叔舟的唱和诗,选自《奉使朝鲜唱和诗卷》

然此已晚于倪谦事七载。且据现存朝鲜朝文集的载录,关于中国使臣与朝鲜朝文臣的外交词赋唱和,倪谦《雪霁登楼赋》与申叔舟《和雪霁登楼赋》当为肇始,尤具蚕丛开山的垂范意义。弥纶以上诸面,这一系列后续事件的文学发酵以及采取的外交应对策略,似乎皆可视为倪谦《雪霁登楼赋》带给朝鲜朝文士群体与文学文化发展的震撼影响的余波嗣音。

02 行人用赋与诗人

登高之旨

夷考这一外交文化事件,其传统渊源有自,乃远绍春秋“行人用赋”的礼典制度。行人用赋最初属春秋天子与诸侯、邦国与邦国间外交礼典及酬酢活动之“赋诗言志”制度的发衍。刘师培考述诗赋之学,将之综归于行人之官,其《论文杂记》辨之甚详:

诗赋之学,亦出于行人之官。盖赋列六艺之一,乃古诗之流……夫交接邻国,揖让喻志,咸为行人之专司。行人之术,流为纵横家……周代之诗,非徒因行人而作,且多为行人所赓诵……盖采风侯邦,本行人之旧典,故诗赋之根源,惟行人研寻最审……由是言之,行人承命以修好,苟非登高能赋者,难期专对之能矣。

尽管刘氏依《汉书·艺文志·诗赋略序》“古者诸侯卿大夫交接邻国,以微言相感,当揖让之时,必称诗以谕其志,盖以别贤不肖而观盛衰焉”而论,非关赋体,然所谓“六艺之一”的“古诗之流”又与赋体渊源甚深。真正意义上属于外交使臣之“行”而作赋,当始于南北朝,如“北地三才子”之魏收在出使途中作《聘游赋》。

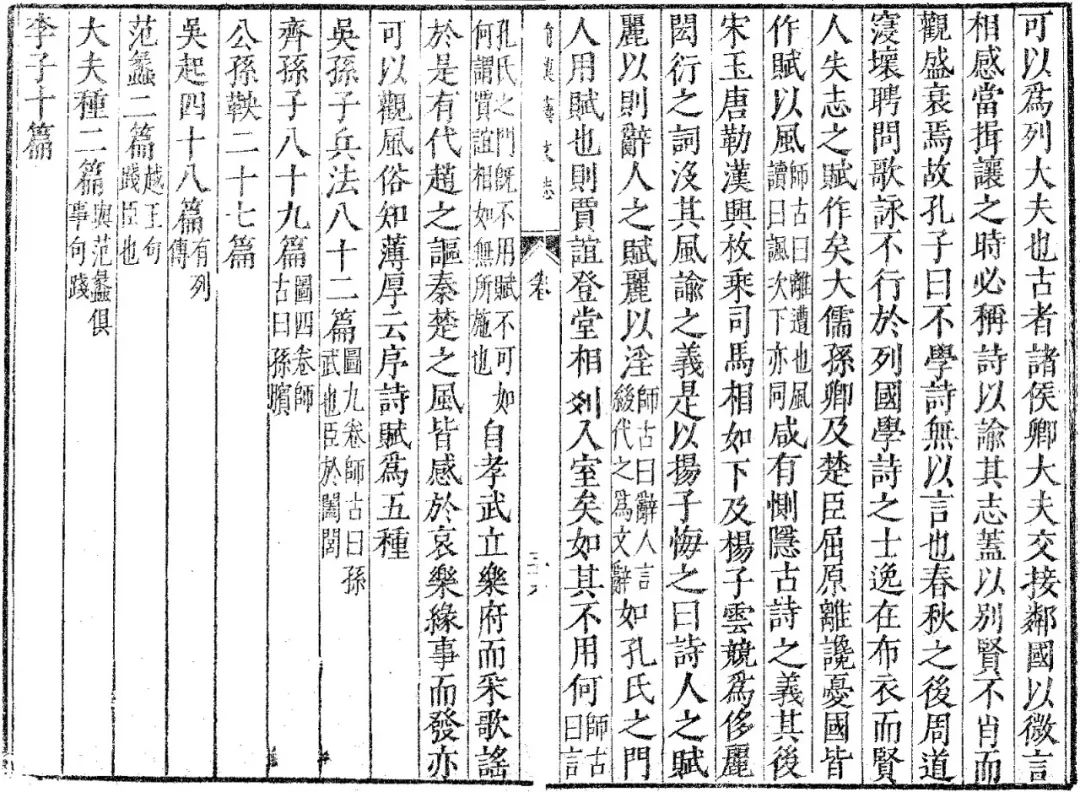

《汉书·艺文志·诗赋略序》节选

若绾合“非登高能赋者,难期专对”亦缘起《汉志》行人外交用诗之意,则又可觇测倪谦巧借王粲“登楼”(登高)而作赋陈义的行人职责与大夫才能。孔颖达《毛诗正义》解《毛传》“升高能赋”乃居君子“九能”之一说,云“升高有所见,能为诗赋其形状,铺陈其事势也”,已将赋体“铺陈”、“写志”的文体精义纳入其中。章太炎延承其义,在《六诗说》中说道:“《韩诗外传》说孔子游景山上曰:‘君子登高必赋。’……次有屈原、荀卿诸赋,篇章宏肆。此则赋之为名,文繁而不可被管弦也。”汤炳正、赵逵夫据曾侯乙墓战国简记有官职“左升[登]徒”、“右升[登]徒”,证“左徒与升[登]徒皆春秋行人官属之遗”,所谓登高能赋,就是外交活动中登于朝堂或盟会的坛上,赋诗言志之举。

对登高能赋作为一种外交礼仪的形式,倪谦有着明确的职责自任意识,《雪霁登楼赋》序云:

予与黄门给事司马先生奉使朝鲜,寓于太平馆,馆后有楼可眺,时景泰初元后正月七日,晨散步,积雪始霁,先生偕予而登焉。纵目之余……昔南国诸侯被文王之化,其仁民之余,恩有以及于庶类。诗人赋《驺虞》以美之,予于此必归恩于朝廷者,乃诗人之遗意也。览者尚以是求之。

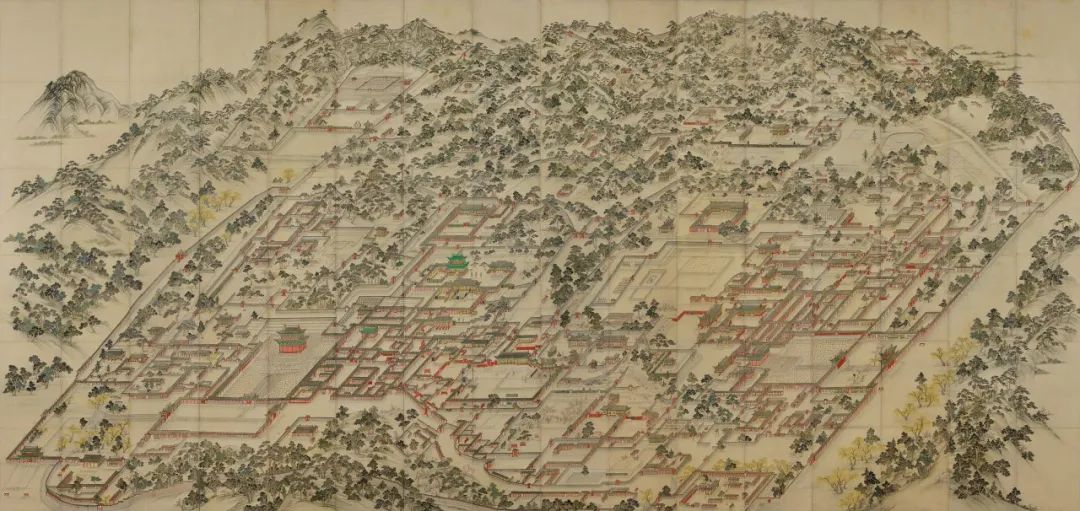

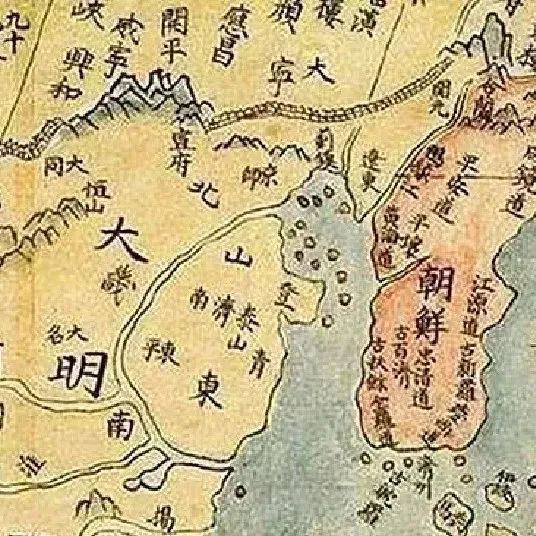

倪谦效“诗人遗意”,借王粲《登楼赋》形制而内寓行人登高赋诗之旨,作《雪霁登楼赋》颂美王朝教化之广布。此赋见于倪谦之子倪岳为其编刊的《辽海编》,又全文收录在申叔舟《保闲斋集》卷十二与其酬唱的同名《辽海编》中。该赋据内容大致分作三层,首叙出使缘由与经行:“维圣皇之御极,颁正朔于八荒。眷东藩之有国,限衣带以相望。羌尽忠而尽礼,时来享而来王。宜优异以加赉,锡九重之诏章。爰命词臣,皇华遣行。”次敷登太平馆亭楼眺望汉城雪后全景及民物教化:“览冰壶于天地,望瑶岛于蓬瀛。壮三韩之伟观,豁万古之幽情……以言乎山也……以言乎水也……纷鸡犬之相闻,验政教之所施。慨吟赏之靡既,不知身之居于九夷也。”末结以颂歌:“层构之崇兮,结制之精。褰裳往登兮,极目瑶琼。余泽渐被兮自帝京,熙熙乐土兮,民物阜成。称藩东服兮荷大平,千秋万春兮,固屏翰于皇明。”

汉城东阙图

倪谦以礼职述外交事,采风异邦所作之赋,大抵仍承“学士大夫,登高作赋,遇物能名,其足供輶轩之采者,正不乏耳”之意,而宪章中国古代外交史中两个核心的文化思想——“物贡”与“德化”。“物以赋显,事以颂宣”是赋家共同的审美旨趣,其所显之物,固然包括“予使朝鲜,经行其地者月余。凡山川风俗、人情物态,日有得于周览咨询者,遇夜辄以片褚记之”;而所宣之事更体现为超越于奇珍异物之上的“王政修则宾服”的“德治”观,即倪谦所颂“宜优异以加赉,锡九重之诏章”而“称藩东服兮荷大平,千秋万春兮,固屏翰于皇明”。同样,外国使臣来朝亦多以赋的形式交流,如《明史·文苑传》载“[桑悦]在京师,见高丽使臣市本朝《两都赋》,无有,以为耻,遂赋之”,其赋描写北都(北京)、南都(金陵)形胜,售殊方,振国威,成一时美谈。词赋长于体物而善于颂美形容的文体风貌,深契于行人外交之礼典应对与酬酢活动。

况“赋兼才学”,亦“惟诗赋之制,非学优才高,不能当也……观其命句,可以见学植之浅深;即其构思,可以觇器业之大小。穷体物之妙,极缘情之旨”。在科举考赋中,康熙帝看重的即是词赋“取士”的辅政致用精神,《历代赋汇序》云“班固又谓‘登高能赋,可以为大夫’,言感物造端,材智深美,可以与国政事,故可以为列大夫也。是则赋之于诗,具其一体,及其闳肆漫衍,与诗并行,而其事可通于用人”。职是之故,朝鲜朝群臣的唱和、拟次倪谦《雪霁登楼赋》的酬酢现象,使得个人文学层面的逞才使气以及由此昭示出的国家文化层面的碰撞对抗皆呈现出双重针对性。

《奉使朝鲜倡和诗卷》的前部分标题

03 “登楼赋”系列

次韵赋是依诗体次韵的形制,而施之于赋体创作,王芑孙《读赋卮言·和赋例》载:

和赋起于唐。唐太宗作《小山赋》而徐充容和之,玄宗作《喜雨赋》而张说诸人和之。要是同作不和韵,前此则邺下七子时相应答,已为导源,特不加奉和字耳。

次韵之赋亦起于宋而盛于明。宋李纲《浊醪有妙理赋》次东坡韵,明祁顺、舒芬、唐龙诸人《白鹿洞赋》次朱子韵,乃用元白和诗之例矣。

因赋的体式大,用韵多,所以次韵、唱和创作也就变得更为困难。徐居正《次韵祁户部大平馆登楼赋》序云:“古者,诗有和无次韵,次韵起于后世。至如词赋,前辈未尝有次韵者,盖词赋押韵必多,多则韵强,韵强则才窘,才窘则不能骋其步骤,有牵强拘涩之病。此古作者所以避而不居也。”

从形式上看,“和韵也还是一种趁韵……就学理说,凡是真正能引起美感经验的东西都有若干艺术的价值,巧妙的文字游戏,以及技巧的娴熟的运用,可以引起一种美感”。次韵唱和,因难见巧,正是赋家们自觉追求高超技艺以期达于化境的需要。从内容上看,这种兼具国家间文化自任与文学竞争的心态,则会有效地增强创作欲望,坚定摆脱规制束缚的意念,从而使其观察事物的眼光更敏锐,精力更充沛,思维更活跃,思路更开阔。

金安老与徐居正对词赋的双重体认正是朝鲜朝创制“以赋体步韵”之外交应对策略的学理所在,观申叔舟《和雪霁登楼赋》序可见:

新天子即位,覃恩内外。于是翰林先生,奉诏至弊邦,景泰初元后正丙午也。越六日壬子,登宾馆之后楼,属春雪之乍晴,俯仰抒怀,乃援笔赋之。笔势纵横,气像磅礴,出入乎三闾,凌轹乎两都,真罕世之杰作也。[叔舟]铅椠末技,幸奉杖屦,得奔走于下风,挹清论之余绪,而传闻于未闻之口者,盖亦多矣。不揆孤陋,敢踵二苏和《归[去]来之辞》,掇拾荒芜,强续高韵,非敢为赋,聊表景仰不能自已之意云尔。

申叔舟墓,他与妻子尹氏合葬

赋序这一体裁具有鲜明的文学性倾向,可以视为相对独立的美学对象进行观照。申叔舟此序综合涵盖了赋序的多重表现功能,不仅交代作赋缘由与题旨,更对倪谦《雪霁登楼赋》进行了美学赏鉴式的文学批评:“出入乎三闾”的溯源,不仅指出倪谦赋的楚骚体貌,更是对倪谦自觉认同与屈原“左徒”同属的行人身份的判定;而“凌轹乎两都”的定位,则又视其为同两汉京都大赋一样的存在,而非囿于登楼骋目抒怀之意。其“不揆孤陋,敢踵二苏和《归来之辞》”在传达尚友古人之情趣的同时,亦流露出对倪谦浓浓的知己情谊,从而彰显出传统文人士大夫试图通过与古、今贤哲对话而追求类同性的文化心理常态。且赋序又融史家技巧性叙事笔法而兼具小品文婉转流便之风,堪称与其赋文并作的杰构。赋题虽以“和雪霁登楼赋”为名,然其赋旨却如赋序所呈,通篇皆是自谦与敬仰之语:“翰林先生,学究天人,胸吞四荒。冰霜雅操,圭璋令望……至下国而驻节兮,拜后尘于趋走之行”;“坐深井而观天兮,敢求门而窥堂。日陪视乎游衍兮,瞻盛仪之趋翼”;“固陋质之难化兮,效捧心于东施。顾微末之不自量兮,庶榛芜之芟夷”;不遑备举。此赋是收录在徐居正奉敕主编的《东文选》中的唯一一篇次韵唱和赋,足见其在海东文坛的典范地位,亦可旁鉴倪谦《雪霁登楼赋》的影响效力。

自申叔舟、徐居正分别与倪谦、祁顺唱和后,尚有赵缵韩《次雪霁登楼韵赋》与蔡彭胤《太平楼次登楼赋》两篇追拟之作。其他同题者因特定外交语境的缺失,没有了国家间文学竞争的现实动机,遂将才力转向对王粲《登楼赋》的次韵拟效上,从而使得文学的目的更加纯粹化。综勘这些同题赋,又有两种差异化的选择面向。

金宗直相

一是以金宗直为代表,顺承王粲“登览伤怀”的情感旨趣,属情感共通之作,其《拟登楼赋》序便云“乙酉二月,余自密阳还京,道出沃川,渡赤登滩,登岸上楼,览物伤怀,遂拟仲宣登楼之作”。赋文以“后千载以登楼兮,心实获乎古人”开端,融织着思归故乡的眷念深情——“俯湍濑而窥鱼兮,想故川之鲂鲤。览荣木于聚落兮,怀故园之桃李。撷芳新于野田兮,缅故山之蕨薇。胶余心而莫舍兮,羌中道而怀归”与怀才不遇的政治寂寥——“果与世而龃龉兮,宜颠踬乎险途。既三釜之不吾谋兮,排国门而南徂”。洪宇远《拟登楼》亦从“后仲宣于千祀,登玉马之北楼”写起,申晸《次登楼赋》序同语:“余以傧接岛价衔命,莱山宴享酬应之暇,登览釜城台榭,俯仰今古,不能无羁旅伤感之怀,用次王仲宣登楼韵,以泻幽郁,匪敢曰效颦,览者恕之。”

文人士大夫大致相同的情感经历与政治命运凝结为一种较为稳定的文化心理结构——入仕用世的政治抱负与怀才不遇的抑郁情结,这种共同的文化心理背景反过来又将这类政治经历与体验加以强化,并通过同题追拟的积极实践表现出来。在类型化的创作中,在感受先人的同时,也表达与之相似的情感体验,故其篇章结构往往相类。

值得注意的是,李安讷将国家兴亡之感与报国之志寓于赋中而带有鲜明的干预现实的时代精神,其《次王粲登楼韵》序云“万历壬辰,忧倭贼之乱,奔窜岭北,流转关西,癸巳春,登成川降仙楼作”。

任相元《荪谷集》书影

二是以任相元为代表,无关“愉戚殊遇,古今异感”的情志抒写,而是追求一种形而下的“托事摛辞”的创作技巧,这类作品更多地带有模习色彩,抒发个人的趣味。其《拟王粲登楼赋仍用其韵》序云:“诗而步韵,俗矣,赋则尤不必步也……余登寒碧而吟赏之余,遂拟粲赋,仍次其韵。虽愉戚殊遇,古今异感,其托事摛辞,一也。若其蹈袭之诮,亦所不恤焉。”

既然赋作步韵不免于俗,且有蹈袭之诮,却仍有所不恤,足见其创作的自觉。申光汉《登楼赋用仲宣韵,壬辰夏寓雪城登主人家楼作》用仲宣韵,却与《登楼赋》赋旨孰不相类,竟以追念宗祖“吾宗初谍高阳兮,何末裔之多忧”为中情,通篇悼伤屈子之自湛:“屈子之自湛兮,中既激而难禁。岂离骚之贰故兮,死犹遗其楚音。异仲宣之作赋兮,怀旧土以讴吟。惟世臣与宗人兮,固殊体而同心。”

再如,朴泰辅《次南子闻登楼赋韵》,其序亦已自陈兴味:“南子闻之咸兴攀其城楼,以观沧海,次王仲宣登楼赋韵,以寄余。余壮其游,美其文而未有报焉。壬子暮春,病于北麓之小室,怀郁郁不能开,益羡南子之游,而窃恨不能自致也,遂用其韵以复焉。”

04 结语

题材因袭而成不同的主题、形象与风格,是文学艺术创作中常见的现象。确如乾隆元年状元金德瑛言,“凡古人与后人共赋一题者,最可观其用意关键”。《登楼赋》在朝鲜朝的拟效与流衍,其直接渊源乃是两国“外交唱和”形式下的文化交流活动,后世朝鲜朝文人遂以各自不同的实践方式,或踵继“外交唱和”,或用意化境,或模习技巧,从而对此赋的赋文品格与审美范式展开了全面而深广的接受。

王粲《登楼赋》作为一篇具体的文学文本,其经典化的层积模式,不仅形塑在历史谱系之连续性变化的经验视野上,还藉由倪谦出使朝鲜朝的特定契机而嵌进超越本土范围之外的他者文化系统中。而正如葛兆光所说,“对于‘他者’即异文化的态度,也体现着对异文化的理解程度,这种认同和理解的变化,常常又可以折射各个文明单位之间关系的历史变迁”,因此,若抽绎其对朝鲜朝词赋直接且客观的影响,相较于牵强附会的化用索隐模式,体现在集群性、类型化的同题创作上,显然更直观,也更具说服力。本文从形态特征、外交应对、文化心理诸面,对这一同题创作的内在理路、历史语境进行观照,为文学文本的综合研究提供一个以微知著的个例。

点击关注

-END-