新作赏鉴 张春海 | 代有中华之统?——朝鲜后期精英的自我定位与“中国”认知

重要通知

现我刊进行平台数据转移期间,投稿平台网址暂时调整为:

literarycritik.ajcass.org

已经投稿的作者也可以在该网站上查询稿件进度。感谢支持与谅解!

内容提要

本文原载于《外国文学评论》2023年第4期,注释从略。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请与本公号后台联系。

点击图片购买本期杂志

作

者

简

介

明清鼎革不仅造成东亚政治秩序的巨大变动,以剃发易服为表征的“用夷变夏”也持续震颤着朝鲜人的心灵,他们需要重新进行自我定位。由于这种定位向来都是在和“中国”的关系中进行的,因此对“中国”的认知就成了朝鲜人自我定位的关键,什么是“中国”则成为问题的根本,而何谓“正统”又是其中的核心问题之一。

进入十八世纪后,随着清王朝在中国统治的日渐巩固,明政权恢复无望的事实日趋明朗,朝鲜思想界发生了重大变化,以自身为中国正统已成为精英阶层中的一股重要思潮。孙卫国提出:“朝鲜王朝自认为,它承继了明朝以来的中华正统。”宋玉波、彭卫民认为:“[朝鲜]一边视宗主为蛮貊,一边视自我为正统。”韩国学者李昊润称:“所谓朝鲜中华主义就是......通过大报坛祭祀继承了中国王朝正统这种自负心之下产生的思想。”但韩国学界更常用“嫡统”一词:许太榕称,大报坛的设立是为了强调“朝鲜才是明的嫡统”柳凤学认为,编纂《御制尊周汇编》的目的在于通过继承明的“中华嫡统”确立自身的主体性,这里“嫡统”的内涵相对模糊,有时被用来指称文化层面的“道统”,有时又与政治层面的“正统”一致。

笔者认为,学界对朝鲜后期主流观念的把握存在偏差,不完全符合历史事实,混淆了作为政权传承谱系之合法性标准的“正统”与文化传承上之“道统”的区分。这主要是因为学界并未深刻把握华夷之辨内涵的丰富性、多维性及各个维度之间的内在关联,只看到了表面被精英群体广为言说的“文化”维度,忽视乃至抹杀了其他维度的关键性作用,对华夷之辨与朝鲜后期精英阶层主流观念的实际状况产生了误读与误判。本文便以朝鲜后期思潮的主要载体——知识精英们的文集为解读对象,在辨明史实的过程中,揭示这一知识群体的自我定位与“中国”认知。

“今之求中国者,宜在此而不在彼”:文化维度下的观念变化

学界之所以判定朝鲜人自认为接过了中国正统,与他们的精英群体中部分人的“大中华”意识及相关言说有关。该群体之所以会产生此种意识,对“中国”之文化维度的过度强调是重要因素之一,这是半岛文明的发达叠加了以“夷狄”灭华带来的冲击后导致的结果。大儒宋时烈说:

我东本箕子之国……则大法之行,实与周家同时矣……中原人指我东为东夷,号名虽不雅,亦在作兴之如何耳。孟子曰:“舜东夷之人也,文王西夷之人也。”苟为圣人贤人,则我东不患不为邹鲁矣。昔七闽实南夷区薮,而自朱子崛起于此地之后,中华礼乐文物之地,或反逊焉。土地之昔夷而今夏,惟在变化而已。

宋时烈并不否认“中国”的地理维度,并在这一维度上承认中国仍存。但同时他又提出了“中华在人不在地”的命题,认为土地之或夷或夏,取决于人的“作兴”。宋时烈以宋代闽越在朱子教化下后来居上,成为中华文化新中心的历史自勉,期望本国士人加倍努力,把本国建设成当代的邹鲁与闽越,成为新的华夏核心区。韩元震亦云:“我国僻在东隅,地方仅比中国一州之大……比之中国,具体而微。王业之兴,自北而南,亦与中国同。风俗之美,人才之出,礼乐文物之盛,道学儒术之兴,又与中国相埒……凡我东人,其可昧于自贵而怠于自勉也哉。”

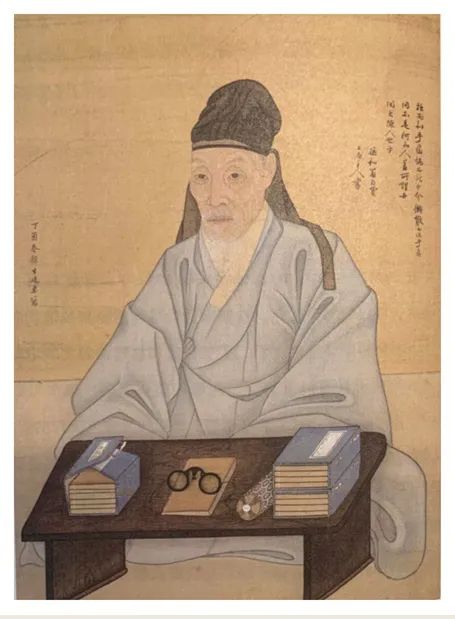

大儒宋时烈像

在这种氛围中,一些朝鲜精英开始探讨如何在文化维度上成为真正的“中国”。他们主张必须提纯并升华本国文化的“中国”性,使本国彻底脱离夷狄身份而成为让天下人信服的东周,进而成为真正的“中华”。韩元震称:“若我国则据今所就,亦已无愧于汉唐以后之中国矣。循是而又加进焉,则其尧舜君民、周孔道学,将无所不可为矣,岂可自限以昔之为夷狄,而不求其进于今日之为中华也哉。”李种徽甚至断定,本国已是天下唯一的“中国”:

自满藩入主中国,而中国之教,荡然无复存者,髡首左袵,欲求其所谓中国而不可得矣……今有举天下瓯脱而衣冠俎豆、文物礼乐于髡首左袵之间,而其国箕子所封也……则今之求中国者,宜在此而不在彼……则中国所以为中国,盖亦在人而不在地也……然则是书也,谓之东周职方志可也,谓之小中华广舆记亦可也。其云《东国舆地胜览》者,当皇朝世陪臣等之言也。

在李种徽看来,当今天下,中华文明只存于半岛,朝鲜已是事实上的“中国”,之所以仍称“东国”而不径称“中国”,乃为了坚守明朝陪臣的身份。为了说明本国就是“事实上的中国”,他依据现实的文化版图,同样得出了“中国所以为中国,盖亦在人而不在地”的结论。

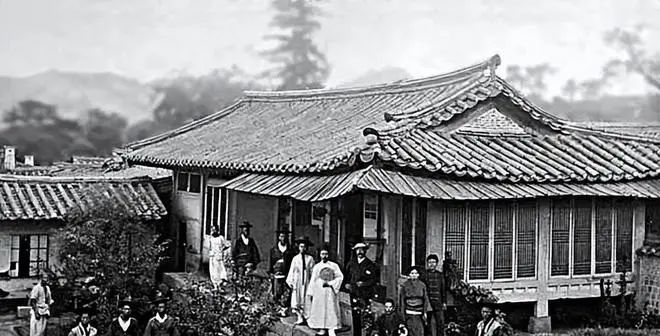

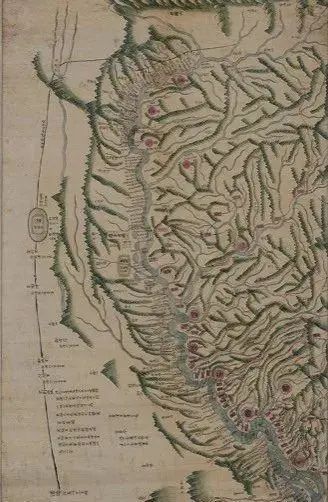

清朝时期的朝鲜

一些学者主张,在十八世纪以前,种族(汉族)、地理(中原)与文化(儒学)是朝鲜理学者界定“中华”(中国)的标准。可进入十八世纪后,由于通过兴复大明以恢复中国的希望越来越渺茫,精英们的认知逐渐发生了变化,他们抛弃了华夷之辨的种族与地理标准,以文化区分华夷,树立起以朝鲜为中心的新华夷观,朝鲜因此而成为“中华”。王元周不同意此类看法,指出“韩国学者..认为由地域的、种族的华夷观转变为文化的华夷观是朝鲜时代儒学者摆脱中华主义的重要步骤。但其实这三种华夷观很难截然分开,只是根据时代状况和各自立场而各有侧重而已”。但无论如何,在当时的氛围中,以人(族群与文化)而非以地断定何为“中国”,获得了越来越多的共鸣。

在“人”的标准中,“文化”又占有更重要的地位。为了论证朝鲜已是“中华”,一些人认定本国文化已经达到甚至超过了从前的“中国”。洪汝河称:“迄于我朝,列圣相承,右文崇道,尊圣之诚,高出百王..有非中国之所及。”金熙镛等儒生在上疏中也说:“及我圣朝礼乐典章,灿然可述。用程朱丧祭之礼,秉《春秋》尊攘之义,凡陈常敦礼,反轶于中华。”这种思潮又生发出两个分支:一是坚持“小中华”的身份与立场,在暂时接过华脉与道统的基础上,期待中国复兴;一是由论证朝鲜在文化上已是“中华”出发,进而主张本国在政治上亦可取得中国正统,由此,朝鲜已非介于“中国”与夷狄之间的“小中华”,而是成了“大中华”。申维翰《送李东望(柱泰)之燕序》曰:

坐是东方之士夹髧髦而称“中国”“中国”者……历历在唇牙间,何也……周公我师,孔孟我仪,洛闽我先导,是我亦中国人也。巾吾章甫,服吾逢掖……是不唯中国,而殆洙泗人也。中国之人以亿计,其不读六经四书,缨曼胡服……彼乃非中国人也。呜呼!使吾而诗书中国,衣带中国……中国有圣人,礼乐征伐自天子出。不然者,天下以春秋之柄不与中国而与东方也章章哉。

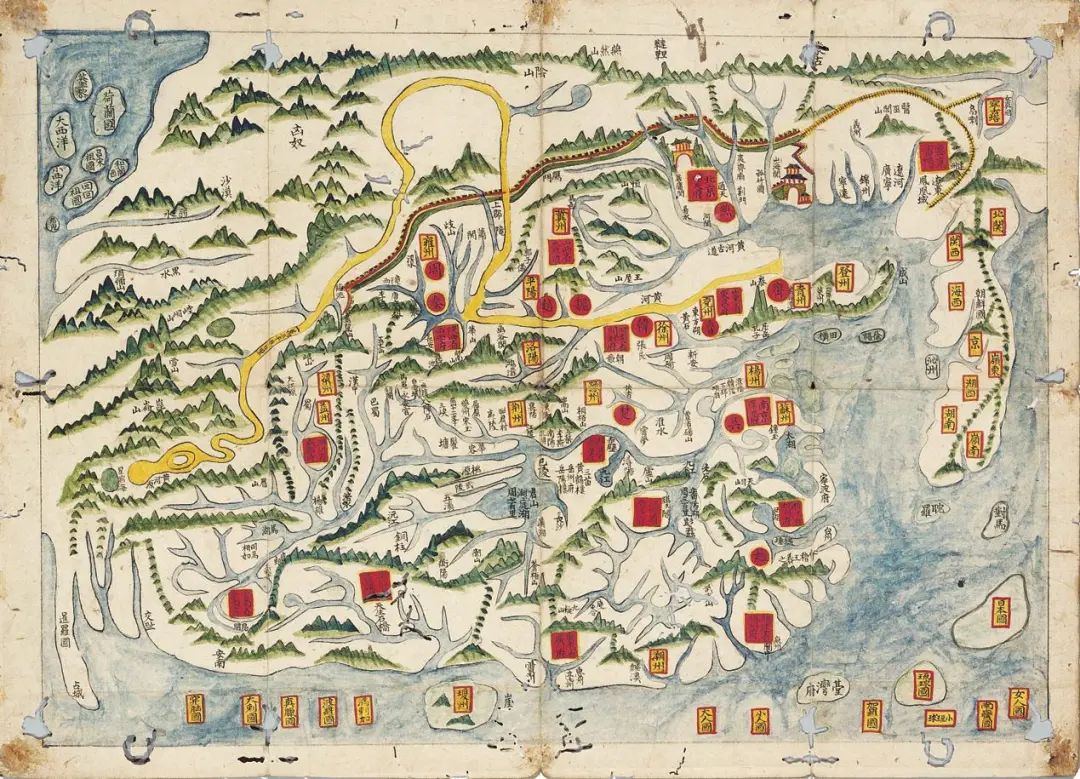

清朝时期的朝鲜地图

他主张朝鲜要在政治上成为西周那样的“天子国”,而非被周册封之鲁。总之,朝鲜已如周汉唐宋明那样成为中国历代正统王朝谱系中的一员。在申维翰看来,“中国人”因“夷狄化”而失去了作为中国人的资格,朝鲜人却因尊用中国的制度与文化,不仅是“中国人”,更达到了“中国人”中文明程度更高的“洙泗人”的程度。明朝时,礼乐征伐自天子出,可如今中国正统已不复存在于中原,“春秋之柄”便转移到了朝鲜,本国才是天下的正朔所在:

吾东方有国以来,恪执侯度,用中国年号,奉天子正朔……五胡有晋,金有宋,彼其正朔之统,尚存一缕……中国虽微,正朔在天子也。自夫鞑靼吞宋,而八十八年无天子。女真簒明,而今又九十四年无天子。中国而无天子,则正朔之统何在……其不在中国,而在东方乎?

总之,在申维翰看来,正朔已在东方,“小中华”成了名副其实的“大中华”,本国君主可成为“中国”,即“大中华”之主。北学派代表人物之一朴趾源记奇人许生事迹云:

卞氏本与李政丞浣善,李公时为御营大将,尝与言:“委巷闾阎之中,亦有奇才可与共大事者乎?”卞氏为言许生……李公入……许生曰:“……今满洲遽而主天下,自以不亲于中国。而朝鲜率先他国而服……觇其虚实,结其豪杰,天下可图而国耻可雪。若求朱氏而不得,率天下诸侯,荐人于天,进可为大国师,退不失伯舅之国矣。”

朴性淳认为,主张朝鲜可成为“中华”本身是北学派的一大特征,这与朝鲜主流精英阶层坚持的“小中华”理念不同。其实,持近似看法的绝不限于北学派,居于主流之义理派的个别人物也提出过类似主张。韩元震就将北伐解释为争天下:“孝庙北征之计,天下大义也..愚尝窃为..先以兵车五万众,由旱路直进山海关,虏必空其内以守关。复以舟师五万众,渡海径趍燕京,出其不意,则虏必奔溃北走……既覆其根本,传檄天下,则中原万里,自当皆回应而归附矣。”王元周指出:“北伐大义论不仅使一部分朝鲜儒学者的政治抱负由朝鲜扩展到中国,强调陪臣为天子尽忠,更有了入主中原,镇抚四夷的愿望。”可正如后文所要揭示的那样,华夷之辨虽可否认清为“中国”,但亦不支持朝鲜据有中国正统,成为新的中国王朝。少数朝鲜士人之所以主张本国可在完成“攘夷”大业的前提下成为“中国”,执掌天下礼乐征伐的大权,从观念的层面看,在于他们过于强调“中国”的文化维度,却忽视了同样重要的其他维度(如地理、族群等),从而得出朝鲜可成为“中国”的结论。

这种观念又来自对事实的判断。具体而言,经过长久岁月的冲刷,朱明王朝对天下人已失去了号召力。如此,在扫清“夷狄”后,政权该如何组织就成了问题。从儒学信仰出发,朝鲜的一些精英自然会想到要视天下人的归与不归而定,这符合“天命归于有德”的传统政权合法性理论。当洪在龟提出“中国亦当立皇明后裔乎”的问题时,金平默回答:

不然,一国之人归之,斯君一国矣。天下之人归之,斯王天下矣。无论谁某,视天下归不归,如斯而已矣。非但今日,孝庙之时亦然。孝庙若兴复中原,成就大功德,则天下之心归于孝庙矣。在孝庙之义,固欲复立朱氏,而其于人心不从,则无可如何矣。何也?皇明之末,天下饱喫倒悬之苦,不复知有明室,故以华夏衣裳之族,剃发左袵,而服事戎虏,若建瓴然。况今二百年之久,岂有讴吟之思乎?

孔子云:“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。”在“公天下”的理想下,“天下为天下人之天下”,而非一人之天下。在一些朝鲜士人看来,如本国君主具备了成为天子的德行与功业,当然可以成为中国之主。金平默便认为,华夏人群中如有朱元璋那样的人物兴起,“驱除鞑虏,恢复中华”,朝鲜自当追随。可如果是又一“夷狄”据有天下,那么朝鲜应先“自治”,并在此基础上图谋“得天下”:“中国,有如洪武圣人作兴云云。有王者起,当从圃隐先生背胡元事皇明之义,无复可疑。若是夷狄,则恐当观吾事势..上策莫如自治,自治则虽得志天下可也。”

时势与观念的变化使个别朝鲜精英开始相信,“中国”天子的位置不能由“华夏人”(汉人)垄断。在“天下长夜”的文明黑暗期,只有本国保有中华文化一脉,也只有本国有以武力北伐,扫除“夷狄”的能力;如本国以一己之力“攘夷”成功,成为“中国”的复兴者,即使朝鲜仍秉持尊崇朱氏的立场,但由于天下人已归心于本国君主,那他只能勉为其难成为“天子”,一个新的“中国”王朝就此出现。但从总体上看,由于华夷之辨的地理与族群等维度的存在,“小中华”取代中国而成为“大中华”并非朝鲜王朝后期思想界的主流话语,而只是“英、正祖时代思想界的局部动向”。

朝鲜木刻本《朱门旨诀》宋时烈跋

“吾侪生在偏邦”:

“中国”的地理之维

地理一直是界定“中华”的重要维度。谭凯的研究表明,在宋代的精英群体中形成了一种“华夏空间”的观念,它“与许多现代民族国家的领域观念相仿:这是一个有着共同文化的区域,每个角落都拥有相同的文化属性,而这一属性又构成一种共同的特征,这里的每一个地方都区别于相邻政治实体的统治空间”。华夏空间观念的形成,使精英们“以新的方式理解‘中国’‘汉’‘华’等古老观念,一种新的身份认同也随之形成”,这也是一种不同于以往的“中国”想象——“我们或许可以称之为华夏国族(Chinese nation)”。

朝鲜时代的精英们熟知宋代文献,服膺于理学的话语、知识与理论,必然会受到宋人思想的影响。大儒宋时烈之所以把本国看成“偏邦”,而非“中国”本身,原因之一便在于地理乃判定“中华”(中国)的重要维度,朝鲜恰恰不具备这个条件:

吾侪生在偏邦,不得遍观天下,常有坐井之叹……以如此幅员之大,而皇朝乃有甲申三月之变,何也?岂地广大荒,故稂莠蛇蜒……以至于今日,则虞夏巡狩之国,孔朱讲道之处,皆非畴昔之旧,而臭败腥羶矣……惟我东方僻在一隅,故独能为冠带之国,可谓周礼在鲁矣……然则其亦幸而吾侪生此偏邦也。

宋时烈认为,相对于“中华”,朝鲜不过是“偏邦”,即使此中华“臭败腥羶”而“周礼在鲁”,也无法改变这一事实。有学者指出,宋时烈并不因“夷狄”据中国就对中原漠不关心。如果说“夷狄”据中国是现实,那么通过对中原疆域及山河的研究,当有朝一日“夷狄”退出中国时,朝鲜人就可再次踏上这片土地,纠正由于“夷狄”长期盘踞华夏导致的中国文献记录上的扭曲与错误。

因此,尽管精英们悲叹“中国”已亡,但他们仍时时将“中国”挂在嘴边。宋时烈就经常提到“中国”:“呜呼!天下之生久矣,道术裂而莫之救..况此东表之偏,去中国数千里之远哉。”又云:“惜乎,不使延之生乎中国,博观而尽取之也..不独生此偏邦,晩生天地间,尤可慨也。”在他看来,朝鲜不是“中国”,“中国”是一个独立于半岛的存在。与此“中国”相比,朝鲜乃居于天下东部边缘的“偏邦”,“中国”的中心地位没有动摇。这是当时多数朝鲜士人的认知,即使被主流知识界视为异端的朴世堂也说:“士不幸而生偏陋,未睹夫中国之大而履先王之旧迹..其幸而得备行人,游乎中国,覩前之欲睹而未睹..涉其域履其土,见其人观其俗,衣冠而变易久矣,文物而扫除尽矣。”

明朝时期文献中将朝鲜称为“皇明朝鲜国”

在众多此类言说中,“中国”既是一个地理概念,又具有文明的内涵。有学者根据宋时烈“中华在人不在地”的论述断定:“宋时烈华夷论的基准不是地域与民族,而是文化。由明亡而消失之中华文化的道统,要由朝鲜来接续,这就是他提出的小中华论。”此论不确。如个别学者所分析的那样,宋时烈的这些话意在指出“朝鲜虽在中原大陆之外,但只要努力,就有机会成为中华”,而非“因为文化重要,所以(文化夷化的)中原已无意义”之意。无论如何,宋时烈的话语其实表明,朝鲜的精英们已经意识到,明朝虽亡,但仍有一个“中国”活生生地存在着,她虽残缺不全,影像模糊,但决不会轻易消亡。这种认知又为后学与追随者们所继承,随着时间的流逝,越来越成为主流,如郑澔云:“山川道里人物盛衰,虽在中国,皆如指掌。”宋相琦云:“夫自六合之外视中国,犹礧空之在大泽。况我国之于中国,未满十分之一。”

由于地理维度的关键性作用,连依据文化维度主张“诗书礼乐,尽在东矣,[本国]即是中国”的申维翰也无可奈何地说:“吾友李东望..以为东方无知我者,随聘使燕都,思一大观于中国。”大量如李东望一类的文士认为朝鲜非“中国”,“中国”存在于广阔的中原大陆。他们更愿意去此“中国”开阔眼界,增长学识。与明朝灭亡之前不同的是,朝鲜肩负起了复兴中国与中华文明的重任,其主流精英认定,本国必须为“中国”报仇,协助中国的“圣人”恢复中华,而非自己据有中原,成为一个新的中国王朝。对此,成海应在其《复雪议》中说得十分明白:

继夷虏而王者,必中国帝王之裔也……今若皷西北之气,临鸭绿豆满之界……入登莱冲其心腹,天下之溃乱,又可知矣……或曰:“既驱逐清人而复中华,且将如何?”曰:“求朱氏之后,即位于皇极之殿……退守东藩,则其义声垂于百世,自三代以后,孰有及于我邦哉!”

刻有朝鲜使臣觐见清朝皇帝画面的石碑

总之,朝鲜虽可在文化上“进于中国”,但在政治上决不能觊觎“中国”的地位。即使中国无统,朝鲜也不能取得中国正统,行天子之事。1768年,英祖下令将金若行“削仕版为庶人而放归田里,以示子不与同中国之意”。金若行被黜,即因他建议本国行天子之礼。金若行所持即前文所论“大中华”逻辑,但这些只可于私下场合谈论,不能行诸公议。朝鲜人虽然抱持着作为中华文化唯一继承者的自尊意识,但他们只讲“尊周”而非“尊我”,只说自己是“小中华”,而从未说过“朝鲜中华”。一些文士主张出兵中原,或为抗击“夷狄”,或为“中国”复仇,或为保证自己的“华夏性”,都非取代“中国”。正因如此,北伐中原的主张才得以在朝鲜推进。如将之作为逐鹿中原,征服中国,自帝天下的借口,则是大逆不道,不为主流所容。

30年后的 1798年,又出现了申若枢事件。申若枢同样要求本国行天子礼的主张遭到了精英阶层的一致声讨,他们认定将本国君主抬升到汉唐那样的“中国”君主地位,乃“已极罔赦”之罪,完全背离了本国坚守的春秋大义。右议政李秉模对正祖说:“若枢所谓‘亲封名山’云云..此亦世道之一大变怪也。”在主流舆论的声讨与权力的压制下,“大中华”意识只能作为一种潜流存在,既不可能成为公共话语,也不可能影响朝廷决策。

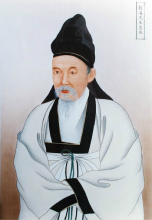

英祖李昑

英祖丧服像

“天之生物,中夏人物为首”:“中国”的族群之维

王元周也注意到了朝鲜知识阶层中出现的取代中国而据有正统的思潮,并从“一元的天下观的增强”及其与“北伐论”关系的角度看待这一问题:

对于主张北伐的朝鲜来说,要确立朝鲜在春秋大一统中的地位,内修的内容,自然除了自强之外,还应使朝鲜成为名副其实的中华……朝鲜儒学者……认为朝鲜足以“代有中华之统”,“宗万国而主一治”……一元的天下观的增强,代中国天子行礼乐征伐之权的认识也进一步激发了一部分朝鲜人北伐的欲望。在十八世纪仍不断有人主张北伐。

由于过于强调“只为天下一”的正统标准,王元周忽视了更为重要的作为正统前提的华夷之辨,亦即“中国”(中华)之族群维度的重要性。实际上,除上文所论“中国”的地理维度外,朝鲜精英阶层的主流之所以坚守“小中华”的身份与立场,华夷之辨的族群维度也发挥了关键性作用。在他们看来,“中国”是由华夏人群、华夏文化、华夏土地与华夏王朝这四个维度共同规定的历时性共同体。

单就文化论,朝鲜与“中国”已无太大不同,甚至在一些精英看来已远远超越后者;可从族群、地域与政治的维度看,朝鲜并非“中国”,它与“中国”构成对应关系,同样是一个历时性的族群、文明与政治共同体。在洪汝河的各种著述中,“中国”经常作为对比性概念与指称朝鲜的“东国”一起出现:“余尝怪东国搢绅先生,不读我史,而喜读中国史。”“夫数田,中国曰井曰顷,东国曰结。”“《春秋》,鲁史而记周事..东国旧史,不记中国之事。史家大纲领,疏谬特甚。”“中国”和“东国”虽对应,却不并列,而是上下主从的“天子 -诸侯”关系。

李氏朝鲜王朝时期画作

朝鲜士人认为朝鲜与“中国”是鲁与周的关系,非取而代之,这首先是因为不论华夏核心区发生了怎样的政治与文化变动,“中国”君主(天子)只能由汉人担任。安鼎福《华夷正统》云:

苟可以得天下,通谓之正统,则是大不然。中夏声名文物之乡,天以是命之圣人,使之保以守之,此所谓神器也。是器也传自羲农……而秽乱于元清。譬如一家,以父传子,以子传孙,多历年所。忽有劫盗夺而有之,以为己物。又经累年,幸其子孙有能克家者,剿除劫盗,克复旧业。则不可以中间劫盗之掩取者,谓之真主人,而使奉其先祀,抚其奴仆,以续其宗统也明矣……中华之主,即天之子也,夷狄即劫盗也……夫天之生物,中夏人物为首……天理也……天之于夷狄,固有不许者矣。

安鼎福认为,只有“中夏人”才是天下(“中国”)这个“神器”的“真主人”。夷狄据中国,是强盗的不法劫夺,永远不能被赋予合法性。这里的“中夏人”显然是一个族群概念,指的是“汉人”群体。朝鲜人无论如何“华夏化”,均无法改变其族群属性,因而也不能据有中国正统。洪大容对此亦有清晰说明:

我东之慕效中国,忘其为夷也久矣。虽然,比中国而方之,其分自在也……今以我东而视彼中,虽不幸沦没臣仆胡戎,其内外之分,世类之别,固天之有限矣……呜呼!中国者,天下之宗国也;华人者,天下之宗人也。今上帝疾威,时运乖舛,使三代遗民,圣贤后裔,剃头辫发,同归于满撻,则当世志士悲叹之秋。

安鼎福像

“世类之别”是不可改变的,乃“天之有限”。因此,朝鲜永远不可能成为“中国”。洪大容还将那种趁“华人”被“夷狄”征服而失去“主权”之机试图据有中华正统的言行斥为落井下石——“神州厄运,十倍于金元矣。况是几年服事之余,宜其哀痛伤愍之不暇,而乃因其下井,反投之石焉,欲乘虚正位,隐然以中华自居。”柳重教也说:“我人与北人相接,内怀丑之之心固也。若于中土旧人,一例有此心则不可。斯人也即前日簪缨诗礼之族也。左衽而侏离,岂人人之罪哉..苟有仁心者,亦当恻然于斯人也。”朴趾源亦表达了类似看法:“然而尊周自尊周也,夷狄自夷狄也。中华之城郭宫室人民,固自在也..崔卢王谢之氏族固不废也。”又云:“如将学问,舍中国而何?然其言曰:‘今之主中国者,夷狄也,耻学焉。’并与中国之故常而鄙夷之。彼诚薙发左袵,然其所据之地,岂非三代以来汉唐宋明之函夏乎?其生乎此土之中者,岂非三代以来汉唐宋明之遗黎乎?”有学者这样解释此类言论:“清的风俗虽然辫发胡服,但其所占地域乃夏、殷、周、汉、唐、宋、明发兴的中华大地,并继承了这些中华王朝的传统与制度,不能以夷狄视之。”这一说法显然忽视了朝鲜士人群体谈论的族群(人)这一更为重要的维度。

经过长期的接触与观察,朝鲜的精英们,特别是那些有出使中国经历之人逐渐认识到这样一个事实:“中国人”(华人、汉人)作为一个群体依然存续,他们不仅承载着中国文化,而且仍在发挥着无与伦比的创造力,朝鲜绝不可能取代华夏而成为中国。洪良浩即云:“[清]地是中华之旧,人是先王之民,流风余俗,尚有可征。至于利用厚生之具,皆有法度。盖是周官旧制,百代相传,虽有金火之屡嬗,华夷之迭入,而民国之大用,亘古不易,终非外国之所可及者。”依据这些经验、事实及华夷之辨的学理,朴趾源等北学派人物提出了“攘夷”虽是大义,但不能因此连“华”一并攘却的命题:“所谓尊中国者,为其名正而义当也。尊之斯慕之,慕之斯从之。孔子曰:‘吾从周。’中华数千百年语言文字,彼非能污蔑之至于尽,则周亦有未尝亡者存焉耳。从古未闻愤夷狄之猾夏,并与中华可尊之实而攘之也。”H强调族群的维度,又是对华夷之辨政治维度的肯定,因为这意味着只承认由这个族群享有“族群主权”的政治体才是唯一的“中国”,中国正统只能赋予这样的政权。朝鲜人的这种观念渊源有自,当是受到了他们所崇尚的宋代学术与观念的影响。

欧阳修所编撰《新五代史》

自五代起,中国逐渐出现了华夏与“夷狄”两类政权并立的局面,华夷之辨愈发严格:“两宋立国,都面临北方强邻的巨大威胁……强化内部认同、凝聚民心一致对外,成为宋代的紧迫问题..传统儒学当中强调胡汉有别、应当各安其分的夷夏理论,恰为建立内部认同、划定彼我界限,提供了理论工具。”与此相应,正统问题亦为人们所关注,日益与族群挂钩。谭凯就注意到:“宋人起初将后唐、后晋、后汉视为唐王朝的继承者……到十一世纪中期,许多文臣开始感到这三个沙陀王朝是个问题..他[欧阳修]重修《五代史》的目的就是要纠正前史的谬误..宋人提出,拓跋北魏不是汉人政权,因此不应被视为正统。”到了南宋,面对女真人已征服作为传统华夏核心区的黄河流域,进而欲征服整个中国的严峻形势,朱熹主张“诛乱臣,讨贼子,内中国,外夷狄,贵王贱伯”,“以‘攘夷’为特征的民族思想进一步融入正统观中”。

但两宋的正统观又有所不同:北宋时期,人们强调的主要还是夏夷间的文化边界,这是因为“北宋拥有‘天下之中’的中原……其‘中国’身份并未受到颠覆性的挑战”;可到了南宋,情势发生了重大变化,族群间的界限意识越发严格:“张栻《经世纪年序》直接以‘夷狄’的族群身份判定北魏为非正统:‘由魏以降,南北分裂,如元魏、北齐、后周,皆夷狄也,故统独系于江南。’”“民族思想才是他们[朱熹、郑思肖]论旨的重心。”总之,观念随着现实形势的变化而变化,服务于国家与族群的利益。“中国”有多个维度,强调哪一个维度,与现实环境直接相关。正统论与华夷之辨为一体两面,均是由“中国”经验而生成的“中国”话语,为华夏人不被异质族群及其文明所征服,维持自身族群、文明特性的根本利益服务。华夷之辨与正统论的本质,就是将政权的合法性与文化、族群相联系,这对作为后进文明载体而进入中原甚至建立了政权的诸少数族群形成巨大压力。朝鲜后期与宋代,特别是南宋有相似之处。在清朝的武力威胁下,朝鲜人对正统的探讨以元(喻清)为对象展开,否认元为“中国”、认为它不具正统的观点成为主流。尹拯云:

夫夷狄与簒弒不同。以簒弒得国者,可预于正统[如晋、隋、宋]。而以夷狄得国者,不可与于正统[如胡元]……今以人家比之,只如拒父之子、畔主之仆,虽甚悖逆,其主其父固在也,犹有可导可化之理。既导既化,则君臣父子之间如初也。夷狄则不然……为中国之人者,力可以除去之则除去之,不能则独善其身而已。

朱熹(左)与张栻(右)

判断正统的标准不再是单纯的“混一”,而在于谁的“混一”,即统治者是否为“中国之人”。这里主要不是从文化,而是从“类”的角度对“中国人”与“夷狄”进行区分,因而“夷狄”对“中国之人”而言为“异类”,他们统治中国不论是否实现了“一统”,均不具有合法性。

总之,在朝鲜主流精英看来,神州虽然陆沉,但因中国人还是中国人,朝鲜保华脉于海东,是为了让将来复兴的“中国”前来取法,绝非取代中国。这种观念一直持续到朝鲜王朝末期。在这一时期,由宋时烈一系而来的思潮发展为“卫正斥邪”运动,在当时的思想界“居于绝对主流的地位”。运动的代表性人物、大儒李恒老就讲:“士处夷主之世..深抱帝王圣贤至正有为之道,恭竢天下义主之有兴..在中国而弃中国,弃中国而求胜于中国,可乎?不可也!有其理欤?无其理也!”

在建立所谓“大韩帝国”的过程中,大部分朝鲜士人均反对本国国王称帝,大儒柳麟锡论不可“称皇帝、改国名、建年号”的理由曰:“然中国若有王者起,将帝之乎?将僭伪视之乎?帝之乎则事有颠倒,僭伪乎则义不正当。”那么,在“大韩帝国”已经建立的现实背景下,如果“中国”复兴,该如何处理已称帝之本国与复兴后之“中国”的关系呢?大部分朝鲜精英认为,本国仍应臣服于“中国”,“天无二日,地无二王”的大义必须坚持。因此,谢桂娟所说“[朝鲜学者]认同明朝的中华正统身份,否定清朝的中华正统身份,其最终目的在于强调正统在东(即朝鲜)”并不确切。正统是一种“中国话语”,它只适用于中国政权发生更迭时如何判断政权合法性的问题。

安鼎福抄《占书易数》残卷

“萧条周礼在吾东”:

接续道统

汪文学指出“中国古人在人伦关系上讲血统,将此种观念渗透到其他政治、思想、文化活动中,于是在政治权力上建立起政统,在文化思想上建立起道统,在文学艺术上建立起文统。在政统(‘正统’)、道统、文统三者之间,有着非常密切的内在联系”,但又有明显的界线。众多学者之所以认定朝鲜主流精英阶层主张接替中国正统,主因在于他们既未厘清“正统”一词在中国文化语境中的特殊内涵,又未弄清朝鲜士人众多言说的核心意蕴,混淆了确定政权合法性的“正统”与文化层面的“道统”。

所谓正统,“是与伪统、僭统相较而言的”:“正统观念,准确地说,它首先是一种政治观念,然后才是一种史学观念”;“正统论,从根本上讲,它属于政治学范畴,是政治学领域里的一种权力合法性理论。正统之争,本质上也就是政治权力的合法与非法之争。”《顺庵先生年谱》记安鼎福“作治统、道统二图。治统图,以历代帝王成图者也,上自上古,下至皇明,以及乎清。有正统焉,有变统焉,有无统焉,皆寓褒贬与夺之义……道统图,以历代圣贤成图者也。首揭周子易图,以明道之所本。继之以羲农黄帝尧舜孔孟,以至于濂洛群贤、元明诸儒,皆分其正统旁统”。可见,朝鲜人对正统(政统、治统)与道统的区分十分明确。

朝鲜主流精英阶层不认为本国能取得中国正统,成为又一个中国王朝,而是主张中国文化因“夷狄化”而在中原消失,只存于半岛,朝鲜应接过中华文化之统。他们主张“文统”或广义的“道统”在东。李惟泰赋诗云:“鸾凤之姿金玉相,斯文正脉在吾东。”因儒家的礼乐制度与伦理规范是中华文明的核心,宋时烈很早就提出了“周礼在东”的命题:“宣圣欲居何陋有..鲁国不妨周礼在。”有学者指出,随着南明的灭亡与孝宗的去世,北伐论逐渐被尊周论替代,为了因应这一情势,宋时烈提出了守护礼义文化与道学的主张。换言之,正统中国王朝之恢复无望,是宋时烈提出接续周礼与道统的时代背景。

十八世纪朝鲜《十王图》

葛兆光指出:“面对异邦的存在,赵宋王朝就得在想方设法抵抗异族的侵略之外,凸显自身国家的合法性轮廓,张扬自身文化的合理性意义..他们[士人们]开始认真考虑如何确认‘正统’,以抵御‘外患’,重建‘道统’以对抗包括蛮夷戎狄之文化侵蚀的问题。”朝鲜后期也面临类似处境。正由于此,宋时烈的思想为朝鲜儒士群体发扬光大,成为半岛的主流观念。尹凤九赋诗云:“皇皇我本朝,规制尽齐整。尽涤夷竺陋,一用中华正。周礼独在鲁,殆亦天正命。”宋明钦在除夕夜与诸生赋诗曰:“火烈神京三月红,萧条周礼在吾东。深恩敢忘龙蛇际,大义长留夷夏中。”高仁继称:“礼乐文物尽在吾东。”柳致朋《送李参判景宽奉使燕京序》云:“天下非昔日矣。二帝三王礼乐文章,无所寻逐。而礼义之称,惟在吾东鲁。”柳重教在上疏中说:“惟我东方,自本朝受命,教化大明。典章文物,悉遵华夏..而其在神州陆沉之日,正所谓周礼在鲁也。”柳麟锡《华东吟》曰:“唐虞文物没腥羶,周礼在东三百年。”

“道统在东”的观念亦为朝鲜人广泛接受。李畬在为宋时烈所写祭文中就称后者继承了朱子之统:“天生先生于生考亭[朱熹]累百年之后,以当天下之大乱,盖考亭之统,实在吾东,以传于先生。而先生所遇之时,又与考亭相类。于是先生所以应之,一以考亭为准。”李恒老在冬至日书壁述志云:“承羲、黄、尧、舜、禹、汤、文、武、周、孔、颜、孟、朱、宋之统绪,立五常五伦天地人物之本体。”李恒老亦以宋时烈接续朱子。

清朝时朝鲜所绘中国地图,图中朝鲜半岛被放大,且中国相对欧洲居于中心地位

朝鲜的精英们还将道统由宋时烈上推到大儒李珥,重新梳理了道统的传承谱系。韩元震曰:“盖有孔子则不可无朱子,有朱子则不可无李珥,有李珥则不可无宋时烈……今臣以李珥、宋时烈直接孔朱之统,其言似夸大,而实不夸大。”宋时烈居于道统传承谱系的关键位置,被视为当代的孔孟与朱子,开启了明亡后道统在半岛的传承之路。因此,“不学尤翁,学朱子不得”;“宋子继朱子而作者也,宋子失尊则朱子不可独尊”。

道统在东表明,“道”本身亦在东。柳致皜称:“祖我退陶,道在吾东。”此“道”乃以儒家文化为核心的中华文明的概称,故又称“华道”。柳麟锡答友人云:“殉义岂不至正..盖念万古华道,寄在我东。”“华道”与朝鲜后期知识群体常说的“华脉”基本是同义词,如柳麟锡云:“去国虽恸,守义为大,盖痛华脉圣绪之有绝。”然而,即使道统在东、中华文化在东,朝鲜也已成为名副其实的“小中华”,但它仍然不可能成为中国本身。朝鲜人之所以可以承中华文明之统(道统、华统、华脉),却不能具有中国“正统”,就是因为前者的主体不以族群为论,后者则必须由“中国人”(华人、汉人)承担。王元周指出:

在秦汉以后,近代以前,中国周边民族或国家要想成为公认的完全意义上的“华”,不仅要学习中国文化,也要突破种族的、地域的和政治的局限……即使朝鲜……类似于春秋时的鲁国,出现了所谓“周礼在东”的局面,仍不足以证明朝鲜已经彻底成为“中华”,不足以为中国之正统,仍只能停留在小中华的地位。

十八世纪描绘朝鲜使臣出使北京的《燕行图》

可有些学者却常将文化或学术上的道统与政治上的正统相混淆,得出似是而非的结论。朝鲜士人崔益铉《华东史合编跋》载:

或曰:“吾东亦夷也,以夷事合于中国之正史,有例乎?”曰:“夷而进于中国则中国之,《春秋》之意也。况吾东箕子立国,革夷陋而为小中华……至于本朝,则得复小中华。而崇祯以后,则天下之欲寻中国文物者,舍吾东无可往,实所谓周礼在鲁也。岂不可以先表章其所始,以昭布百代,示法四裔乎?此亦孔子《春秋》因鲁史及天下之义也。”

学者季南这样理解:“在崔益铉的眼中,中华正统在清朝已不存在,而朝鲜在完成由夷到华的蜕变后成为中华正统唯一的承继者。”孙卫国解释道:“崔益铉这段话清楚地说明朝鲜由夷到华的过程,而他言下之意在清朝时期,中原中华不存,而朝鲜是唯一保存‘中国文物’之所,自然也就是中华正统当之无愧的唯一合法继承者。”其他类似不确说法甚多。以“中华正统”来概括朝鲜人的中华文明继承意识并不恰当,误解了“周礼在东”在当时语境中的内涵。黄景源在《明陪臣传六》序中云:

孝庙之时,谋复帝室,以正天下之义,可谓盛矣。然余尝谓出师,速则有利,迟则无功……明亡然后始出师,檄于天下曰:“吾国将为明天子恢复中原。”天下之士,孰信而孰应之邪?故有明未亡之前,出师可速而不可迟也……方永明在缅甸也,大统未绝。中国遗民,闻王家为明出师,则必有感激而流涕者……然师未出,而王弃群臣……昔孔子作《春秋》,以尊天王,故曰成《春秋》而乱臣贼子惧。王朝秉春秋之义,以尊天子,虽不能北伐燕都,恢复中原,其所以明天理正人心者,庶可以上继孔子矣。

这段话明确指出本国在不能“北伐燕都,恢复中原”的情况下,应“秉春秋之义,以尊天子”,这是为了“上继孔子”。显然,这不是为了取得中国“正统”,而是为了保存华脉。在此语境下,朝鲜精英们所说本国要通过保持、发展与提升中华文化,由作为“小中华”的“偏邦”而成为真正的“中华”,均停留在文化层面。如李衡祥云:“我国文教,莫贵于书院..仍此而有所讲究,何忧乎修身,何忧乎齐家,何忧乎治国平天下。互相规警,优入于尽性之域,则偏邦而中华也。”总之,朝鲜精英以自身为中华的种种言说,乃认定道统在东的论述,很少有人从政治上论说朝鲜已经或可以接过汉唐宋明以来的“正统”,成为又一个中国王朝。

穿着明朝旧制官府的朝鲜官员

当然,也有个别朝鲜士人试图以文化上取得道统,暗示本国在政治上亦可因此取得中国正统。成大中《送徐侍郎(浩修)以副价之燕序》云:

今则天下之文物,独在我矣。列圣之生养化囿,诸贤之扶植教导之效,于是乎至矣。有一于此,犹将宗万国而主一治也,况兼之乎?盖天以华夏文明之瑞,归之于吾东;圣贤积累之运,畀之于吾君。俾尽一王之治,代有中华之统也。至于皮币之辱,汤文已然,今于彼何哉?

不过,这里“中华之统”移转的内涵存在于文化与政治之间的模糊地带,且更偏重文化(道统)色彩,正如其《明隐记》云:

我之思明,恩也义也……至云恩则有之,尊攘之义,何有于外国哉?苟其然者,《春秋》胡为作于鲁耶?尊攘大义,属国反为之主,而周之史无与也。如其周也,尊王之义,安所施哉?吾故曰《春秋》幸在鲁也。明之于我,即周之于鲁也……黄河再清,必来取法。礼所谓广鲁于天下者,不其在斯耶?明虽亡,赖我而犹不亡也……然吾东实天下之宗也……今则《春秋》大一统之柄,专在吾东,而尊周之录于是乎编,华阳尊攘之义,因此而大明。

成大中仍将朝鲜放于“鲁”而非“周”的位置,他所期待的还是“黄河再清”,中国复兴。明朝就是本朝,它仍存在于半岛,本国不能取而代之。成大中所讲本国“实天下之大宗” “《春秋》大一统之柄专在吾东”,主要就文化立论,讲的是“尊华攘夷”的责任与使命。对此,宋时烈之孙宋秉璇在上奏中说:

华之所以异于夷狄者,以其有道也……斯道也,受之上天所赋之衷……孔孟程朱所以开来学者,以此道也……不幸大明运否,神州陆沉,而道流于海外东方殷师变夷之邦,则其承《春秋》之统,以诏万世帝王大经大法者,独非我孝宗大王暨夫臣之先祖文正公臣时烈乎……然则东鲁之周礼,硕果之得舆,独在我国。则陛下所居之位,非陛下之私有,乃亿千万古群圣先王传授道统兴亡盛衰之所担重,而天下万国所以必来取法者也。国存则道与之存,国亡则道与之亡,皇天所以付托陛下者,岂其寻常乎哉?

当代韩国学者对“正统”一词的理解存在明显偏差,如宇庆燮认为文化是“中华”概念的核心,王道又居于文化价值最优先的顺位,它排除了不可逆的地理与种族因素,朝鲜人通过文化维度强调华夷之间的可变性,提供了对中国、东亚乃至世界进行文化统合的理想图景,符合这种文化主义理想的政治形态被称为“正统”。这种完全排除了族群与地理因素而对“正统”做出的解释,不符合历史事实。

朝鲜画家韩廷来所绘人物肖像人物头上戴着明朝时期流行的“幅巾”

不仅如此,韩国学界对中国历史上的“正统论”也存在误解。赵成乙在其《朝鲜后期史学史研究》一书中说,正统论乃依据儒学的名分论,对历代王朝、人物与事件进行的系统性评价。李美琳以此说为据,认为正统论是李恒老“朝鲜中华主义”的基础,这一正统论的主要内容是抬升宋时烈的地位,形成由朱子到宋子的正统体系。在将正统与道统相混淆后,她断定:“‘华’的正统在朝鲜。”

朝鲜成为中华后,比原来的“中国之中华”更具包容力,可进一步纳夷入华。李美琳的观点是根据李恒老的这样一段话提出的:“若夷而进于中国则中国之,固当。彼自不能变夷,则依本分夷之可也,乌得而掩其实。”但这只是承认夷狄可以接受中华文明,而不是说夷狄可据有中国正统。实际上,这句话的上文是:“今夫中国之暴君,昼而阴曀者也。僭虏之少康,夜而清霁者也。是安可同年而语哉?是故华夏自有华夏得失,裔戎自有裔戎得失,不可混也。”这显然是主张必须严格华夷间的界限。后面一句话则反驳了以西来地理学为根据的认为华夷无别的观点:“四方八面均是地也,而风气之均,独土之中也。知此说者,知夷夏内外之妙,尊攘扶抑之义矣。”由此可知,李美琳完全曲解了李恒老的文意。

必须注意的是,在朝鲜后期主流精英看来,即便是华脉与道统,也只是暂寄于朝鲜,“中国”总有一日会恢复,华夏文明的正脉与道统当然亦会随之重回中原。柳麟锡说得十分透彻:

爰自中国陆沉以后,四千年华夏一脉,未尝不寄寓在朝鲜。二千年鲁邹遗绪,未尝不寄寓在朝鲜矣。此其小中华之实有的然也……终焉为鲁存周礼,有如大宗家失宗祀,小宗家不得不权奉祀事……此其为小中华必然之故也……阳无可尽之理,剥尽而复生,自然也。剥尽于小中华,其将反本还原,复生于大中华……是吾所深望也。

柳麟锡像

柳麟锡认为,华脉(道、道统)只是“寄寓”于半岛,本国是作为与“中国”这一大宗具有文化同质性的“小宗”,在大宗为“夷狄”笼罩的时期,“权奉祀事”,为“大中华”的复兴准备条件、创造基础,才是朝鲜的责任与使命,而非成为“大宗”本身,行礼乐征伐的大柄。王元周亦指出:“所谓‘周礼在鲁’,‘道统在东’,也只不过表明‘一线微阳寄托在东’而已,是暂时性的。”有人把朝鲜时代的这种周礼“独在吾东”思潮称为“朝鲜优先主义”,显然不妥。

明之复兴越来越渺茫,清的统治却愈发巩固,朝鲜人的观念世界因此受到激荡,连作为半岛主流意识形态的“尊周”之说也开始被质疑。一些朝鲜人感到天意难测,对明的复兴失去了信心。韩元震《冬至感怀》诗云:“皇王统已绝,天眷在吾东..天意尽莫测,胡运犹未终。”“代有中华之统”,以朝鲜为“中国”的呼声出现了,但最终未能成为主流。精英阶层的主流认为,本国只应承明而非代明,必须坚守华夏文明的一脉,以待中国复兴。

之所以如此,是因为“中国”的本质乃特定土地上的族群。“中国”是他们建立的政权,而非仅仅是抽象的文化,文化只是其外在表征。把文化作为中国的绝对甚至唯一标准,是将中国相对化甚至虚无化,结果将是任何外国与外族都可以征服中国,只要他们“继承”了中国文化(常常只是话语上的宣传与标榜)就可成为“合法”的中国政权,就如朝鲜后期少数精英主张的那样,以“为明复仇”之名,行武力征服之实——“在一部分儒学者那里,北伐则变成了朝鲜实现入主中原愿望的一种途径。”而近代日本帝国主义的“大东亚共荣圈”论又何尝不是如此?

十八世纪主张“北学中国”的朝鲜精英

部分朝鲜精英的这种野望与他们文化上的自负密切相关。丁若镛对赴清使节韩致应言:“即所谓中国者,何以称焉?有尧舜禹汤之治之谓中国,有孔颜思孟之学之谓中国。今所以谓中国者,何存焉?若圣人之治,圣人之学,东国既得而移之矣,复何必求诸远哉?”他们不再以朝鲜为小、中国为大,其标准就是文化。尹愭《东方疆域》曰:

东方之人,常恨东方疆域之小,愚则以为今天下惟东方疆域最大……而苟以明伦纲秉礼义为之疆域,则孰有大于东方者耶?嗟夫,试看今日之天下,竟是谁家之疆域?轩辕所画,禹迹所揜,陆沈于毡裘之场。而堂堂神州之礼乐文物,不可复见。则中国之疆域,虽以付之于一龟兹可也……然则昔日东方之称以小中华者,以其有大中华也。而今其大者,非复旧时疆域矣。地维沦陷,山川变易,曾无一片读《春秋》之地。而吾东方三百六十州之疆域,盖无非中华之衣冠谣俗,则优优乎大哉,奚可以小云乎哉?

许太溶认为,这种主张就是抛弃从前的“小中华”称号而成为“大中华”。金永植则主张:“这些话体现了当时士人们对‘小中华’与‘朝鲜中华’两种观念关系的一种认知。”无论如何,这些朝鲜精英因文化上超越中国,进而蔑视中国,否定中国,最终生出了征服中原、逐鹿天下的野心。朴泰辅记金锡胄上箚曰:“诸夏无君,我为东周。”韩元震称:“此天地丕塞,海内腥膻之时,乃以一隅偏邦,独能保中华之治,承前圣之统..行王道而有天下,亦无不可矣。”安锡儆记林悌事迹云:

东国有林悌者,豪杰之士也,少年以能诗闻,而号白湖子……其将死,亲戚环泣。白湖子气微,目垂瞑矣,忽张目而叱泣者曰:“汉唐之末,天下分裂,用一州之力,肆然称帝者,磊落相望也。独朝鲜低首敛手,不能一有所为。嗟乎,大丈夫生此孱国,碌碌苦局促,死何足惜哉?”语毕而死。世盖以此而壮之。

十八世纪时朝鲜所绘《鸭绿江舆图》,其中还鲜明表现出中国村庄的样子

从人们“以此而壮之”的表现看,白湖子的想法具有一定的代表性。有韩国学者认为,这是“对明义理论褪色、朝鲜中华主义强化趋势中的一种极端化表现”。王元周也注意到了这一现象:

北伐也激起了一部分朝鲜人入主中原的愿望。当时朝鲜民间流传这样一种说法,之所以西戎、北狄与东胡女真,无不入帝中国,惟独朝鲜不能,只能谨守封域,恪勤事大,是因为朝鲜版图像个老人,向西而坐,有拱揖中国之势,所以自古忠顺于中国,而且朝鲜无千里之江河,百里之平原,所以不生伟人,不足以有所作为。这其实是朝鲜人有入主中原愿望的一个反证。

按照“文化主义”的理论,中国人对这种军事征服,不仅不应抵抗,还应箪食壶浆,望风归顺,将外来征服者赞为成就一统大业的英雄,向他们奉上“中国正统”。认识到以“文化”规定中国本质的荒谬及危害,正是以朱子学为根基的朝鲜后期主流精英坚守“小中华”立场的重要原因。在他们看来,文化只能使朝鲜“进于中国”,但不能成为中国,因为由地理、族群以及政治归属、历史记忆等维度构筑的界限,不仅对两国的治理空间进行了划分,形成了心理、认同与合法性上的阻隔,而且还构建了一套上下主从的名分体系,在以儒家思想为核心的伦理关系中,绝不可僭越。对高度儒化的朝鲜而言,必须更为严格地遵守与践行这套原则。有韩国学者指出:“朝鲜仍将自身限定为附属于中华帝国(明)的下位成员,并以这种身份成为中华文化的继承者..对于成为中华帝国新主体这一野望,朝鲜人主动在主体、名分与形象上做了严格限制..与其说朝鲜将自身看作一个独立的个体,不如说朝鲜将自身看作明或周这样的中华主体的从属性存在。”可见,朝鲜继承的只是中华道统而非正统。总之,人才是文化的创造者,而人对文化的创造随着环境与时代的变化而变化,不能将某种特定文化神圣化,凌驾于人之上,甚至把它看成人群的本质规定性。

新媒体编辑:李秋南

新媒体审读:乐 闻

点击关注