旧文品读 谷惠萍|“神战”与“神国” ——以《百合若大臣》中的“蒙古袭来”叙事为中心

内容提要

元朝时忽必烈两次东征日本,日本史称“蒙古袭来”。在此前后紧张的对外形势下,鼓吹神明皆兵的“神战”思想伴随日本的“神国”阐述频频出现。室町时期的幸若舞曲《百合若大臣》便呈现了人神合战的荒诞想象。该作对镰仓宗教文学《八幡愚童训》(甲本)的“神战”思想多有继承,也是处于生存危机中的宇佐八幡宫的宣教手段。该曲的出现表明中世后期“神国”观念实现了对民众心理的渗透,同时,日本紧张的对外关系记忆在高涨的本国优位意识中进一步演化为主动进攻他国的侵略野心。这种民族主义思潮成为之后丰臣秀吉入侵朝鲜以及近代日本一系列侵略战争的催化剂和帮凶。

本文原载于《外国文学评论》2018年第2期,注释从略。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请与公众号后台联系。

作者简介

谷惠萍,女,1979年生,北京师范大学文学院博士,发表本文时为北京联合大学日语专业讲师,主要研究领域为中日比较文学。

1274年和1281年元世祖忽必烈两次东征日本,被日本史学界称为“蒙古袭来”或“元寇”。尽管这一入侵事件最终并没有造成严重的征服和殖民结果,但对日本人国家观念的形成影响巨大,“神风”说即由此诞生,成为日本自古以来是神孙降临、神佛护佑之“神国”的绝佳例证。不同于很多古代国家朴素的神赐国土思想,诞生于明确对外意识中的日本神国思想历经诸多变化,生命力持久。该思想在“蒙古袭来”后急速发酵,成为日本中世占据统治性地位的意识形态,在明治至二战期间,又作为日本民族优越性的证据被军国主义政府所利用,为其对外侵略提供正当化理论支持。战后,尽管日本人对“神国”的印象多是“反动性”和“侵略性”,神国思想仍不乏其拥趸。本文聚焦室町时代的著名幸若舞曲《百合若大臣》,通过分析其“蒙古人”来袭的战争场景(本文称为“蒙古袭来”叙事),管窥“蒙古袭来”后神国观如何占据中世日本人的精神世界,并变质与影响后世。

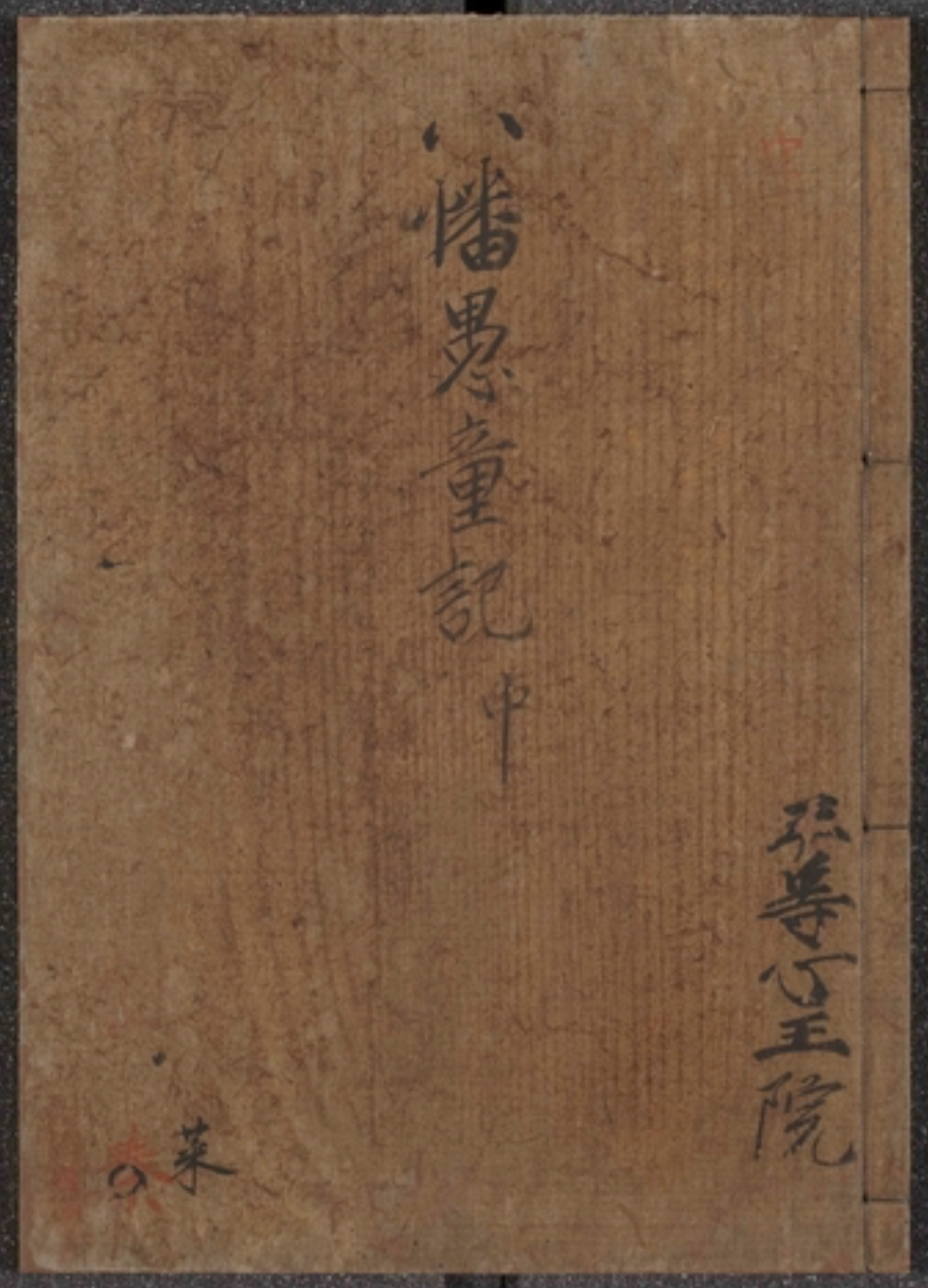

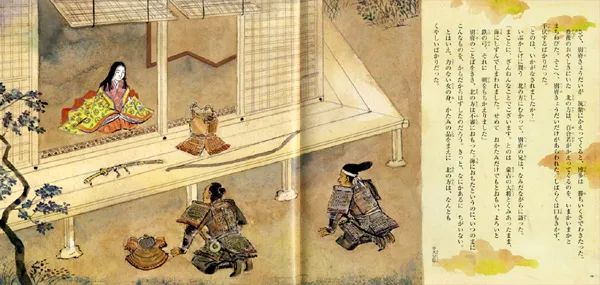

《百合若大臣》封面

幸若舞是形成、发展于十六世纪日本的一种结合说唱、舞蹈的乐舞,中世以后逐渐消亡,目前仅在福冈县三山市大江神社可见,又称舞、曲舞、幸若等,受到武士等社会阶层的喜爱,也是净琉璃、歌舞伎等近世文艺的源头。战国枭雄织田信长在战场上演唱的著名选段“人间五十年”,就出自幸若舞《敦盛》。幸若舞多表现武士间的战争,很多故事改编自军记物语。其唱本名为“舞之本”,目前仅有五十余作传世。《百合若大臣》是幸若舞独有曲目之一,也是唯一一部涉及日本和异国战争的作品,还是日本第一部以“蒙古袭来”为背景的纯文学作品。《百合若大臣》作者不明,其上演记录最早见于天文二十年,故事讲述的是一名虚构英雄“百合若”的战斗和复仇经历:左大臣向观音求子,生子名百合若。蒙古大军来袭,百合若两次奉命带兵出征。凯旋途中,他不幸被手下背叛并弃于荒岛,最后在妻子和爱鹰的帮助下成功复仇。此后百合若还出现在净琉璃、歌舞伎、传说和民间故事中,在除北海道外的几乎日本全境都有传播。早在江户时代,百合若说话便受到研究者的关注,近现代主要在幸若舞曲《百合若大臣》的产生由来和相关传说分布等研究领域取得了丰硕的成果。值得注意的是,这些研究多以后半段百合若的荒岛流浪谭为重点,聚焦“蒙古袭来”叙事的专文屈指可数。关幸彦曾在有关神风的史学研究中不无遗憾地提及,该作可从“历史的文脉”中提取出有趣的论点,“神国/神风的讨论即是代表”。本文将顺着这一思路,对《百合若大臣》中的“神战”与“神国”思想进行探讨。

幸若舞名篇《敦盛》

所谓“神战”,指的是神明直接作为士兵参与战争的行为,反映了生产力低下时代人们希望依靠神的超能力战胜敌人的主观心理期待。早在《日本书纪》中就有记载,神功皇后亲征新罗,新罗王见大兵压境,战战栗栗地对属下说:“吾闻东有神国,谓日本。亦有圣王,谓天皇。必是其国神兵,岂可举兵以拒乎?”书中借新罗国王之口宣称日本是由神之后裔天皇统治的“神国”,神功皇后率领的“诸国军众”成为“神兵”,新罗国王不战而从,这是日本关于“神国”和“神兵”的最早记载。但该次战争和人物纯属虚构,“神兵”一词也尚未明确表现为神明参战的思想。在“蒙古袭来”前后紧张的对外状况下,虚幻的“神战”思想伴随多处可见的“神国”阐述,逐渐体现于描述武士对元军的真实战斗中。文永八年九月,临济宗禅僧东严慧安在献给石清水八幡宫的蒙古降服祈愿文中,回顾了神功皇后的新罗征伐,并称“国中一切神祇知其志念、皆悉随从”。史学家川添昭二认为,这是“所谓‘神战’信仰的典型表现”。“蒙古袭来”时,多所神社寺庙进行了“异国降服”祈祷活动,并在元军败退后纷纷邀功,宣扬所供奉的神佛参与了“战斗”。例如,高野山丹生社称天野大明神“出征”蒙古时“神殿发出地震般鸣动,异光照耀如天变”;石清水八幡宫的《八幡愚童训》(甲本)则写道:“[蒙古]大将军之船,风起前青龙出海,流黄之香充满虚空,异类异形者共遮眼、惊惧而逃。”地震等出征“瑞相”和出海的“青龙”正是二社主张其所供神明参与了“神战”的重要依据。在元亨元年七月的国分寺文书中,“神战”一词直接出现了:“文永年间蒙古的凶贼等人,尽管袭击了镇西,但不堪神战,或弃船沉于海底,少有凶贼活命亦无战意,空归去。”相对寺社笔下简短、更具抽象性的“神战”想象,《百合若大臣》中的“蒙古袭来”叙事成为短兵相接的具象大战。其“神战”描写逻辑清晰、架构严密,生动完整地呈现出“蒙古袭来”两百多年后日本民众的神国思想细貌,成为日本文学中的鲜例。

一、《百合若大臣》“蒙古袭来”

叙事中的“神战”观念

以镰仓、室町时期为主的中世在日本历史上被视为一段十分“暗黑”的时期。武士阶层从平安贵族手中夺取了政权,各集团为争夺权力进行了旷日持久的残酷征战,乱世中神佛至高无上的地位得到强化,“一切主张和言说均通过神佛的回路发出”[22],生病、灾害、幸运等皆与神佛联系起来并得到解释、接受。因此在镰仓时代,“神战”是一个十分普及的用语。[23]人们认为战争分为“地上进行的人类间的战争”和“天界进行的神明间的战争”,但神明有时也会以异形异类之姿现身于地面战场,施展超自然的力量击退敌人(详见『蒙』:16)。《百合若大臣》中展现的即是日本诸神助力武士、人神大战“蒙古人”的场景。作者以“神国”观为纲,围绕战前、战中、战后的全过程,对战争原因、战斗准备、参战双方、作战地点、战争进程、战船和武器、战斗结果等进行了多角度的铺陈描绘,展现出一幅中世日本人独特的信仰世界图景。

文本开篇首先交代了神赐子百合若的诞生:“嵯峨天皇时期,左大臣名公满因无子嗣,向大和国初濑寺大慈大悲的观音祈祷……不久得愿。”随后,作者笔锋一转,讲到日本国的起源:“我朝以国常立尊为始,伊奘诺和伊奘冉由天而降成为二神,生出太阳,即伊势的神明。”换言之,《百合若大臣》的故事以神赐子的降生和《日本书纪》中古老的创世神话——“神国”日本诞生的早期记载为开篇,清晰地预示了后文用“神国”观念来展开“蒙古袭来”叙事的逻辑架构。果然,随之便是对“蒙古人”进攻日本原因的荒谬想象:

我朝本应由欲界变为魔王之国,神明自开成为佛法护持之国。大魔王他化自在天种种扰乱,但我国终未变为魔国,诚天下不可思议之事颇多。此次的不可思议之事是,听说蒙古国的蒙古人发生暴动,多人乘四万艘船以绫糟、魅师、飞云、走云四人为大将,从筑紫的博多登陆来。

此处体现的是日本中世各神社借用佛教尤其是密教理论对记纪神话进行重新解释的现象,由此形成的大量神话被总称为“中世日本纪”。在密教理论中,世界由欲界、色界、无色界三界构成,“他化自在天”是欲界的第六天魔王,在日本中世和“天狗”一起,都是妨碍佛法传播、破坏社会秩序的恶魔式的存在。织田信长厌恶佛教,便以“第六天”自称。第六天魔王四处作恶,最终不敌日本神祇的中世神话颇多。佛教故事集《沙石集》开篇讲到,天照大神在海底发现了自己的印玺,遂把长矛探入海中,提出是矛尖上的水滴变为了日本国土。第六天魔王恐惧佛法流布前来阻止,天照大神隐瞒了自己是大日如来(密教始祖)并信仰佛法的真相,最终说服魔王返回。《百合若大臣》作者无疑熟知此类典故,因此写到大魔王“种种扰乱”。但“神明自开成为佛法护持之国”,表明借助当时神佛融合(日本称“神佛习合”)的潮流,“神国”与“佛国”两个原本看似矛盾冲突的观念发生了奇特的交融,即日本由古代单纯被本土神祇守护的“神国”,变为了神、佛双重护佑的“神佛之国”。或者说,护佑“神国”的神祇因佛菩萨的加入大为增加了,这是日本中世神国观的重要特点。而日本没有沦为被魔王控制、恐怖悲惨的“魔国”,这让作者不禁感叹“诚天下不可思议之事颇多”,流露出鲜明的民族思想特殊性。接下来,结果不言自明的“不可思议之事”再现——“蒙古国的蒙古人”来犯。“蒙古”并不位列当时盛行的佛教“三国”,因而彼此的较量就是神佛护佑的“神国”与被大魔王控制的“魔国”之对决。一场魔王掀起蒙古人暴动、意图灭亡“神国”的“神魔之战”呼之欲出。

日本《蒙古袭来绘词》中记录的“文永之役”

1274年第一次“蒙古袭来”时(日本称“文永之役”),元军登陆对马岛后很快便攻至九州的政治核心大宰府。《百合若大臣》中“神魔之战”的开局十分写实:“虽弓箭手们奋力防御,但毒箭像春雨纷纷落下,铁炮四响,惊天动地之攻势似乎就要奏效,弓箭手们都撤往中国方向。”当此危急时刻,作者写道:“我朝本粟散边土,虽小但自神代以来就有三宝。一为神玺,乃降服第六天魔王之物。二为内侍所天照大神的御镜。三为灵剑。”日本中世佛教的世界观认为,日本是远离佛教中心天竺、像粟米一样微小的僻远存在,体现出内在的自我否定意识;但其后紧接了记纪神话中由天照大神授予皇室始祖天孙琼琼杵尊、被皇室代代传承的“三神器”,是为强调日本拥有护卫王权、克敌制胜的神赐法宝,并称“虽代代皆有异国九夷来欺,但因乃神国而未亡国”。借“粟散边土”之名欲扬先抑,日本乃“神器”护佑的不可侵犯之国成为作者的言说重点,这也是面对外敌时日本神国阐述的重要特点。

之后作者仍未叙述战事,而是描写祭祀祈祷等“神事”:“向天照大神所在的伊势奉币,由内侍所传神谕派遣诸神讨伐,各神社也奉币、演出临时神乐。”大敌压境之下这一叙述或令今人感到荒诞,但十分契合日本史实。在当时,祈祷不仅是沟通人间与神界的媒介行为,更是“令诸神赶赴战场参战的战争行为本身”,即“神事”=战斗。因此,当1268年忽必烈要求通好的国书送达日本、朝野上下一片恐慌之际,全国迅速进入“敌国降服”的祈祷模式,以后嵯峨上皇等为首的宫廷,以石清水八幡宫、筥崎八幡宫、京都东寺为首的各大神宫寺庙以及幕府和民间人士都进行了多次奉币祈祷、诵经活动。信仰禅宗的武士首领北条时宗也血书经文,祈祷胜利。对时宗影响颇深的入日宋僧无学祖元说:“太守血书诸经,保扶国土……一句一偈、一字一画,悉化为神兵。犹如天帝释与彼修罗战。”奉币祈祷、神乐等“神事”中,正寄托了日本全国上下调集“神兵”、击退元军的热烈企盼。

中世的日本人认为,对于人通过祈祷、神乐等向神明发出的交流信息,神常常通过“托宣”回应。托宣即神托,代表着神谕、天启,常借由向神职人员、妇女、儿童托梦等形式来表现。它“规定了人们及共同体的未来,决定了生活和生存方式,成为事关国家存亡的意志决定”。花园天皇正和六年的日记中记录了大臣隆有的话:“三日夜,在石清水八幡宫中,名为宫藏的千松女托宣:由于蒙古很快到来,诸神准备,大菩萨明晓进发,或发生地震,诸小神三月出发。”

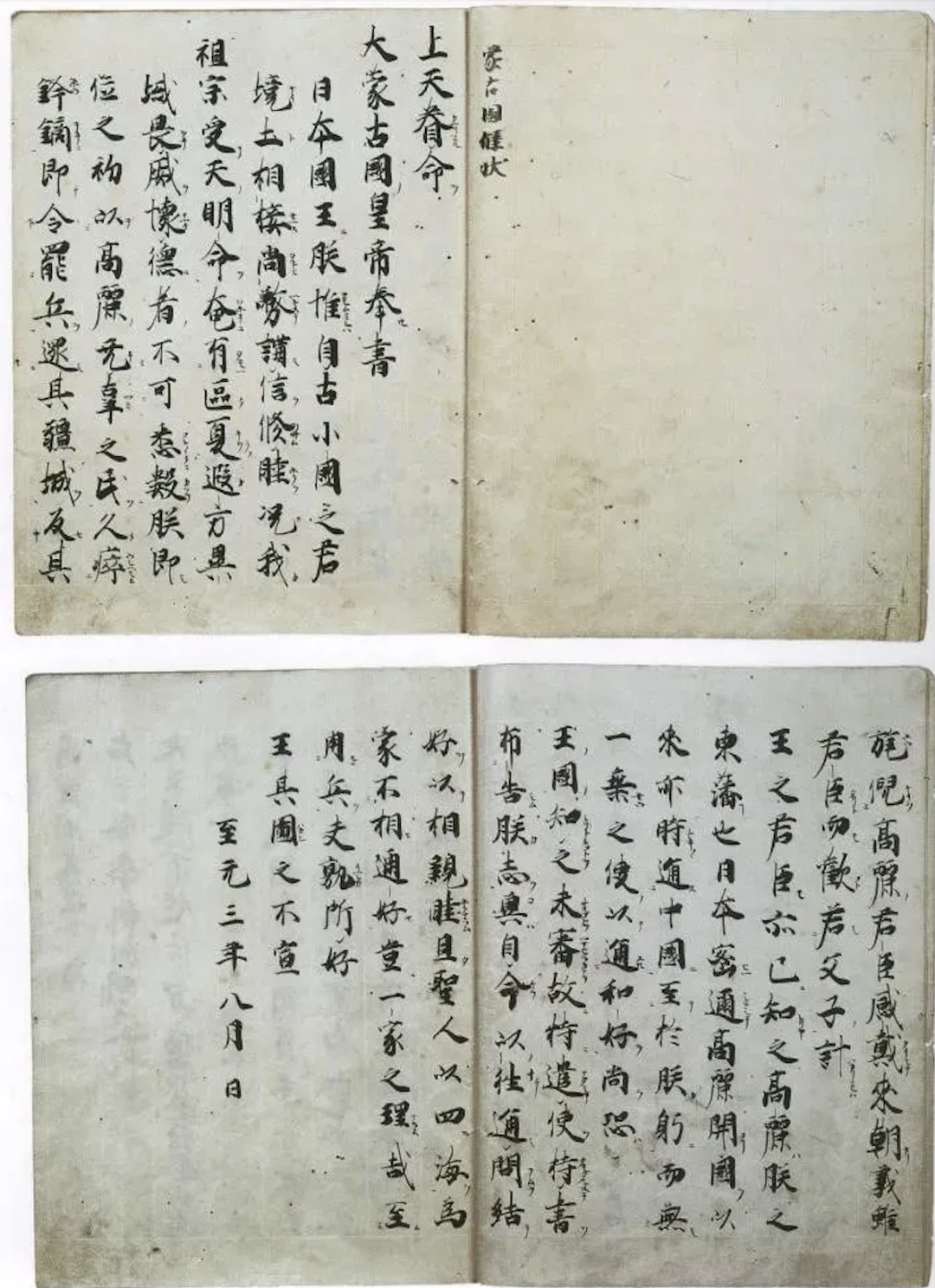

日本收藏的“蒙古国牒状”,即忽必烈给日本的国书

“八幡大菩萨”等各路大小神明即将行动起来作为“神兵”加入对蒙古人之“神战”的场景跃然纸上。其背景是忽必烈曾计划第三次征日,后因去世而中止。但整个镰仓末期,日本人仍笼罩在担心蒙古人入侵的巨大恐惧中,因此后来的几十年间日本一直没有间断对“蒙古袭来”的防卫。武士负责异国番役,神官、僧侣则承担了异国降服祈祷。此时“托宣”作为来自全知全能之神佛的战况预告,虽隆有说“有颇为不确信之事”,天皇仍认为“事态颇重,要于二十六日行幸该宫”[34]。《百合若大臣》也以生动的笔触描绘了奉币祈祷后,百合若之父左大臣接到的内侍托宣:

天下诸神集会于高天原,商讨战事。蒙古大将绫糟射出的毒箭会伤到住吉神的神马之腿,为治愈其痛神战不得不推迟。因此九夷们会乘虚攻入,但他们就像花儿转瞬即逝。速速进入凡夫之战。其大将应派左大臣的嫡子百合若……速去、速去。

这段神谕趣味十足,信息量极大。它首先描绘出天下诸神化为“神兵”,在日本记纪神话中的天界“高天原”集会并商讨战术的生动画面。随后,它为实际战争中武士的节节败退找到了借口——“蒙古大将射出的毒箭会伤到住吉神的神马”,因此“神战”将不得不推迟。再次,它预言“蒙古人”的胜利不会长久,体现了作者对战争进程的大致了解。元军第一次征日节节胜利时,将领刘复亨中箭,主帅忻都等人顾忌武士勇猛,不顾高丽将领金方庆的反对将大军撤回船队修整。大批日本人退至大宰府水城,但出人意料的是,翌日海面空无一船,元军不见了。因此,作者将敌军的胜利描述为像“花儿转瞬即逝”;而诸神集会后才进入武士的“凡夫之战”表明,战争首先是由神明主导并参与的“神战”,二者泾渭分明。最后神明退场,但“凡夫之战”的领衔者仍然是神赐子,并由神明来派遣出征。这一切借由“托宣”的形式通知了百合若之父、高官左大臣,显示出有关战争的一切尽在神明掌握之中的逻辑安排。

百合若终于出场。他力大无比,依神谕命人打造了铁制的弓箭,带领“三十万骑大军”在选定的吉日出征了。但其如何勇武?作者没有再述,而是安排“神兵”显现:“夜叉罗神出现于一片清丽之色中,乘云披霞。”(「百」:47)“夜叉罗神”指“夜叉”和“罗刹”,原是佛教中的两恶鬼,后来被赋予了护卫佛法和国家(古代主要指天皇)的能力。二神分别守护着“国家”和寺社信众,并在诸神“神议”之下调集来“神风”,使蒙古人“乘四万艘船退回了蒙古”。

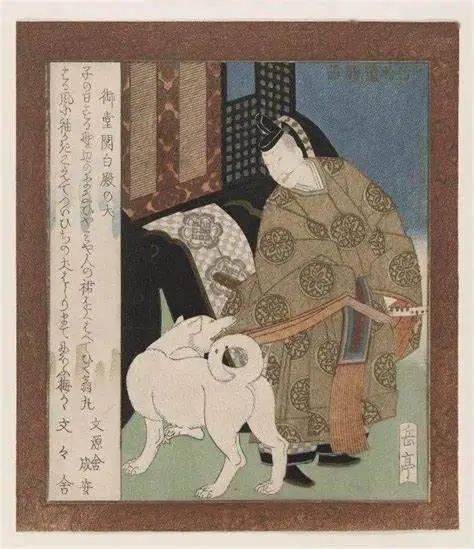

日本画师歌川丰国于宽政十年出版的百合若大臣画册

第二次“神魔之战”以神赐子乘坐挂有神社装饰五色币的“神船”率大军出征为始。战船共“八万余艘”,是蒙古的“两倍”。但在实际战争中武士人数和战船数量均不详,且都远少于元军。作者应是想借此显示日本的“强大”应战实力和获胜信心,激发观众的自豪感和“爱国”热情,但内在的低自尊也再次被映射出来。作者相信“只要神风习习吹起”,第六天魔王等“魔缘魔界”将恐惧万分,蒙古人必败。双方在海上对峙三年,蒙古一方的鸡林国大将在甲板上呼出青气,大雾弥漫,“如此虚空长夜持续百日百夜,弓箭手们连弓都无法看清”(「百」:49)。石黑吉次郎认为“外国想灭亡日本的多种手法中有如此的外术”[36],其雾术乃“外术”之说颇符合《百合若大臣》作者对“蒙古袭来”是魔王入侵的理解。能够操控大雾等当时人们尚无法解释的自然现象及蒙古大将“飞云、走云”的命名,反映了作者对外敌强大能量的认识和设定。百合若一筹莫展,开始祈祷:“南无天照皇大神宫、其余六十余州的大小神明,为我驱散这大雾吧!”他的祈祷竟很快得到灵验,“伊势”、“住吉”、“白山”、“鹿岛”等诸大社的神明唤来了“神雨”、“神风”,雾气消散。百合若大喜,下令冲上敌船。绫糟和魅师见状又放出矛、毒箭等,地动山摇,但百合若毫不为动。其后的场景更富魔幻色彩:

立于船头的盾牌表面写有般若心经、观音经,以及金泥写就的尊胜陀罗尼经,梵文“社耶社耶毘社耶”[37]变为利箭射入蒙古人之眼。不动真言中的“唅镘”二字变为利剑飞去,砍下许多蒙古人的首级。观音经中“于怖畏急难”的梵文则变为黄金盾牌,挡住蒙古人之箭,我方无一负伤。

武士在多部祈胜佛经的助阵下演出了一场魔幻大战,经文、真言直接变为弓箭、利剑和盾牌。百合若终于拿起铁弓,“蒙古大将绫糟、魅师被杀,飞云、走云被生擒。其余的蒙古人或战死,或切腹跳海而死。四万艘船仅余一万艘”。日本以远超第一次的战绩“大获全胜”,而“蒙古人”最后损失十之七八则是作品中为数不多的写实成分,但所谓“切腹”跳海而死的说法却暴露出了作者对蒙古人的无知和荒诞想象

二、《百合若大臣》中的“神战”

与《八幡愚童训》和宇佐宫

如上所述,在日本武士实力有限、朝野上下祈祷“迎战”的背景下,“蒙古袭来”在《百合若大臣》中成为一场魔鬼入侵“神国”、日本神佛相护、人神大战“蒙古人”的奇幻战斗。若对中世日本中该题材作品有所了解,可知武士的作用被有意弱化和掩蔽了,大多数作者认为神才是“最勇武”的武士,这是“蒙古袭来”叙事的特异性。但在这些作品中,《百合若大臣》仍显得十分特殊:其“神战”描写的文学想象和虚构程度可谓空前绝后。皇权神授、神明护佑国土的神国思想是日本固有宗教神道教的核心理念,本质上是宗教信仰。前田淑、阿部泰郎等学者都曾指出,《百合若大臣》与神道教八幡信仰的关系十分密切。该信仰产生于六、七世纪,据记纪神话记载,八幡神的主神是神代最后一位天皇——应神天皇,其母神功皇后也是八幡三神之一。八幡神作为皇祖神被皇族一系的清和源氏奉为氏神,八世纪中期以后又被奉为王权和国家的守护神。由于应神天皇在神功皇后腹中时跟随母亲“征伐”三韩(新罗、高句丽、百济),所以平安末期以来八幡神还作为战神获得了武士的广泛信仰。著名武将源义家曾在石清水八幡宫元服,人称“八幡太郎”。日本全国号称有四万八千座八幡神社,遍布城市乡村。宇佐宫、石清水宫和鹤岗宫是日本三大八幡神社,《百合若大臣》中的“神战”场景就与石清水宫关系密切。

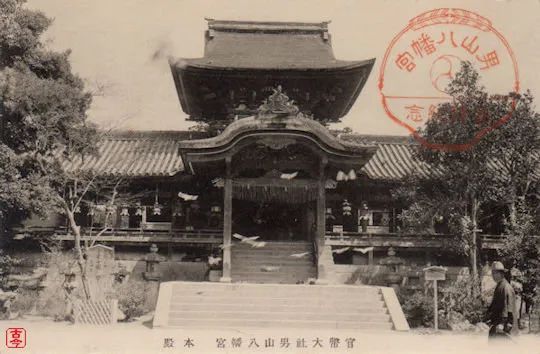

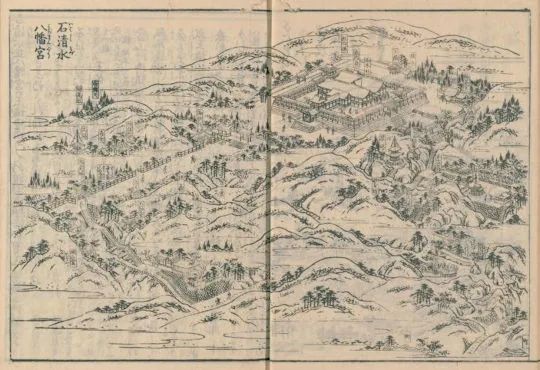

石清水八幡宫位于日本皇室原所在地京都,传说是因接到宇佐宫“护佑国家”的神谕,于贞观二年建立。平安时代以来,石清水宫长期被视为仅次于伊势神宫的“国家第二宗庙”。《百合若大臣》全文并未明确提及该宫,但二者间的相关之处颇多。首先,文中有一处明显的“艺术”加工——第一次战争的出征地被设定为“八幡御山”,即石清水八幡宫所在的小山丘。翌日,又在今大阪附近的“难波昆阳野”战斗。事实上,历史上的两次“蒙古袭来”均发生在日本南部边境九州地区,与京都、大阪相去甚远。作者这一“用心良苦”的“改编”,暴露出其创作的核心思想正是以八幡神为代表的日本诸神守护天皇及信众的神佑观。

石清水八幡宫及其方位图

其次,与前田的设想一致,《百合若大臣》中的“蒙古袭来”叙事对石清水宫的宣教作品《八幡愚童训》(甲本)思想有多方面继承。《八幡愚童训》属于名为“寺社缘起”的宗教文学作品,分甲乙两本,诞生于镰仓末期“蒙古袭来”后不久。甲本作为讲述八幡神在“蒙古袭来”中之种种灵威的八幡信仰名作,一般认为出自石清水八幡宫的神官(或僧侣)之手。《百合若大臣》的“蒙古袭来”叙事与《八幡愚童训》(甲本)之间的关联体现为:《百合若大臣》开篇有“虽代代皆有异国凶夷来欺,但因乃神国而未亡国”的描述。实际上日本作为封闭的岛国,在“蒙古袭来”前,除来自朝鲜半岛的若干次小规模侵扰,并未经历过真正意义上的异国入侵。在“蒙古袭来”叙事前历数包括“神代”在内的所谓“异国来袭”经历,其传统正是源于《八幡愚童训》(甲本)。该作开篇称异敌曾“十一次竞来”日本,“皆被追归、多灭亡”。随后详述了神功皇后的三韩征伐、名为“尘轮”的鬼怪入侵等日本与“异敌”的光辉“交战”史,神话和历史相混淆,荒诞不经。但这种对外敌的回顾意识不久被《太平记》所继承,《太元攻日本事》一文也以“详看我国历史,被异国进攻达七次之多”为开篇。鉴于《百合若大臣》与八幡信仰的紧密联系,该作应是直接借鉴于《八幡愚童训》(甲本)。

至为关键的一点是,《百合若大臣》中虽未明确出现“神兵”、“神军”等字眼,但有奇幻的“神明参战”叙事特色;而《八幡愚童训》(甲本)中的“神战”描写在全书严肃的宣教内容中也显得十分突出。当“文永之役”中人力已尽,“今度既武力尽果,若干大势逃失将败之时,夜半时分三十余白衣装束人自箱崎宫奔出,举箭便射。其状甚恐,令人毛骨悚然。家家燃焰映海,宛若波中燃起烈火。蒙古[人]肝心迷失竞逃,日本之归虏及蒙古俘虏皆作此言”。

《八幡愚童训》木刻本封面

《八幡愚童训》(甲本)描绘出战场附近箱崎宫的八幡神以“白衣人”现身与“蒙古人”对战,敌人一副狼狈逃窜的景象。随后,在八幡神如此“御战”威势下,“多异贼怖恐逃,神军威势严重,不思议弥显”、“大菩萨率神军,速降服也”。这是日语“神军”一词的直接见载。而《百合若大臣》中武士依靠佛经演变的武器大败“蒙古人”的场景,也可在《八幡愚童训》(甲本)中找到痕迹。据该书载,在元军第二次来袭的弘安四年,石清水宫曾反复颂祷《最胜王经》、《仁王经》等经文,尤其是《尊胜陀罗尼经》,祈祷战争胜利。百合若乘坐“神船”出征的场景,与《八幡愚童训》(甲本)中神功皇后的出征新罗更是异曲同工:

诹访、热田、三岛、宗像、严岛的诸位明神,合计三百七十五人由志贺岛分乘四十八艘战船。这三百七十五位神明又各分四十八身,每艘船各乘一位神明。其中,船头为志贺岛大明神,住吉大明神是大将军,高良大明神为副将。两位大将军分立皇后身侧,服侍左右,仿佛樊哙、张良翼从汉祖楚王诛伐,矜伽罗、制多伽服侍不动明王身侧,一副征服恶魔之态。

大臣的御坐船装饰以锦缎,船头船尾祭祀六十余州的诸位神明。[船上]饰以斋垣、鸟居、榊叶,云光交错。只要燃起烽火、敲起太鼓,[蒙古人]定将被吓得汗毛直立……若以往昔作比,不由想起神功皇后率诸神出征新罗。

日本诸神乘坐“神船”跟随神功皇后出征的场景被化用于百合若出征的情节中,不同的是,神社的围栏、牌坊、“神木”等诸般物品也化身为“神器”,成为加护神赐子的法宝。《八幡愚童训》(甲本)中的故事最后,祈祷击退蒙古人的思圆上人叡尊转生为新罗王子,避免了新罗再次入侵。《百合若大臣》中,则是神赐子百合若被任命为“征夷大将军”长久守护着筑紫大地和日本,“天下太平、国土安稳”。两作都以神佛护国的思想结束。

日本2004年出版的讲述百合若守护日本的绘本

“蒙古袭来”叙事的早期作品《八幡愚童训》(甲本)是《百合若大臣》中日本诸神与“蒙古人”之“神战”想象的主要思想源泉。在前者中,“神战”以八幡神化作白衣人参战和诸神跟随神功皇后出征新罗的场景为代表。但或许因为战争刚结束不久,且寺社主要以“神事”记录作为向幕府请功的证明,此类描写在文中不多,远远少于寺社祈祷,甚至少于对武士作战的描写。而在《百合若大臣》中,“神战”一跃成为战争叙事的重点,作者还借助记纪神话、佛教教义等对战争的方方面面进行了铺陈描绘,展现出一幅“人神合战”的奇幻场景。在“蒙古袭来”两百多年后,该题材以深受武士、民众等广泛社会阶层欢迎的幸若舞这一文艺形式出现,可视为继镰仓后期分别宣扬武士和神官(僧侣)军功的《蒙古袭来绘词》、《八幡愚童训》(甲本)之后的一部观点融合之作。武士代表百合若靠祈求神明获胜,诸神主导的“神战”作为“蒙古袭来”叙事的重点得到民众的肯定。

《八幡愚童训》(甲本)诞生后,很快有多个异本面世,甚至还出现在爱媛县八幡宫等偏远的地方神社中。考虑到《八幡愚童训》的主要意图是向蒙童讲述八幡神神威。,可知该书是比较接近民众的作品。而其“神战”观念为何会被《百合若大臣》大幅吸收呢?或者说,神人合战蒙古人的故事为什么在室町后期出现于幸若舞曲中?这或许可从文中多次出现的“宇佐宫”得到解释。

宇佐宫是日本全国八幡宫的总社,位于九州大分县,正式名称为“宇佐神宫”。相传应神天皇的神灵于钦明天皇三十二年降临宇佐,该宫成为日本最早的八幡神社。尽管镰仓末期实施了寺社领地兴盛法,宇佐宫的庄园却因守护、地头的侵占日益衰退。南北朝以后,宇佐宫社殿荒芜、领地陆续被武家侵占,甚至被丰臣秀吉没收,《八幡神社:历史与传说》中对此有更详细的说明:

中世以后,其[宇佐宫]领地逐渐被武家所侵占,天正十五年(1587)甚至被丰臣秀吉没收。黑田长政、细川忠兴等人进行了捐赠,后从将军德川家光处受领朱印领。这一情况据说持续至幕末。南北朝以后荒废的社殿也在足利氏、大内氏、黑田氏、细川氏等人大力复兴下,进行了尽可能的修理复建。

《百合若大臣》上演的十五世纪中叶正是宇佐宫身陷困境、生死攸关的时期。反观“国家宗庙”石清水宫则占据紧邻皇室和室町幕府的地理优势,并受到“蒙古袭来”中的“护国退敌之功”庇佑,镰仓末期以后“神领激增,至室町时代宫寺坊领达四百余所,经济上也富裕起来,养了众多神人”。这种境遇差别也是进入中世后律令制解体、庄园制实行带来的后果之一。众多寺社失去了来自朝廷的直接经济支持,必须与武家、公家等权门共同争夺领地寻求自立。因而,他们在“蒙古袭来”中纷纷言说“神战”的心理也就不难理解了。八幡寺社还宣扬如果对神主、僧侣的布施不充分,将致神明败退。

志满山人于1819年所著《百合若军法铠樱》

现藏于日本国立国会图书馆

作为靠近战争前线的八幡宫总社,宇佐宫同样在“蒙古袭来”时进行了“神战”祈祷,也获得过封赏。然而,延庆二年曾服务于异国降服祈祷的四天王像、不动明王像与该宫七十多所社殿全部毁于大火。正和二年,一部名为《八幡宇佐宫托宣集》的宣教作品由宇佐弥勒寺僧人神吽完成。在这部与《八幡愚童训》(甲本)几乎同期写就、同为宣扬“护国之神”八幡神灵威的书中,对当时的大事件——“蒙古袭来”却只字未提。此后,武士势力的入侵伴随内部围绕世袭制等展开的权力斗争,使得宇佐宫运营每况日下。笔者推测,由于之前未创作出“蒙古袭来”叙事似乎成了该宫的一大遗憾,所以室町中后期八幡信仰总社在面临巨大的生存危机之时,利用《八幡愚童训》日益强大的影响力,结合已在全国流传的八幡神“事迹”,通过塑造《百合若大臣》“蒙古袭来”这一极好的宣教题材强化自身地位的这种可能性不能被排除。这一推测主要基于对《百合若大臣》的文本分析,并与前田、阿部对《百合若大臣》产生由来的研究结果互相补充。

在舞之本中,百合若的武器是一把依神谕打造的铁质弓箭。他由荒岛被救、隐姓埋名之际,幸靠拉开铁弓的神力被认出,该弓后来被供奉在了“宇佐宫”。百合若的夫人御台所被仇敌胁迫改嫁时,她也以在“宇佐宫”抄经未满千本而顺利拖延了时间。御台所还曾前往“宇佐宫”祈祷七日,许诺若丈夫平安归来就重修该宫。这一与故事情节没有密切联系的修建细节在文中被精细描写:

精心打磨玉石的宝殿,打开黄金大门,走过琉璃栏杆,用心磨制砗磲的拟宝珠。庭院沙中加入黄金,墙上嵌入七宝,池中建起玉石桥,神社的围栏华丽耀眼,回廊、拜殿和四个门楼的玉石门楣打磨精巧。房梁轻盈,神殿厢房开阔敞亮,结以璎珞,华蔓之幡飘入云霄,[献上]纸钱币帛,坐狮、狛犬都用黄金雕刻。宝塔和钟楼高耸入云,光芒四射。备好四季祭品和临时花礼,仿照极乐净土之式,九处鸟居高大壮丽。此地之外,极乐无他也……

华美富丽、宏伟耀眼的“宇佐宫”既是百合若夫妻两人的救世主,也是御台所祈愿中的一片人间“极乐净土”。稀有珍贵的建筑用材、美丽的装饰和丰厚的祭礼等细节描写无一不在凸显该宫的地位并赤裸裸地索取物质回报,宇佐宫的宣教用意不言自明。

虽然前田多次提及高野辰之认为《百合若大臣》产生的原因与“应永外寇”也就是传言蒙古人再次征日的1419年朝鲜入侵日本有关,但《百合若大臣》的最早上演记录是在一百多年以后,且“蒙古袭来”后,日本曾有过多次蒙古人再入侵的传言,因而,“应永外寇”说是否是《百合若大臣》产生的直接诱因值得推敲。

三、日本中世后期“神国”观的嬗变

《百合若大臣》绘本内页

作为一部创作原因复杂的大众文艺作品,《百合若大臣》中的“蒙古袭来”叙事鲜明地映射出日本中世后期“神国”观的嬗变。宗教文学《八幡愚童训》(甲本)的主要目的是宣扬八幡信仰,但仍涉及一些武士的内容。如对马岛、壹岐岛之战,武士菊池武房的搏杀等,一些场景成为对历史学一手史料《蒙古袭来绘词》的侧面印证。文中还有寺社祈祷的历史叙事,如果借用童庆炳先生定义历史与文学关系的一组概念,《八幡愚童训》“蒙古袭来”叙事的性质应介于“历史2”和“历史3”之间,或许可以称之为“历史2.7、2.8”。而《百合若大臣》已经完全属于以文学虚构为主的“历史3”的范畴,也因此成为史学界的遗珠。其中的武士描写仅有第一次战争的败退和第二次跟随百合若跃上敌船,众武士彻底沦为“神战”的布景;对武士代表百合若的作战场面也着墨甚少,神明和武士在文中戏剧性地呈现为“神战”和“凡夫之战”的虚实颠倒。与《八幡愚童训》(甲本)、《太平记》等前作相比,《百合若大臣》的“神战”描写呈现出夸张化、体系化和极端化的特点,可见室町时代的“神国”观念已经大大加深。日本中世的“蒙古袭来”叙事由“历史2.7”进化到“历史3”这一可谓质变的进程背后,是“蒙古袭来”后日本寺社阶层在全国日益深入的势力扩张。在神官僧侣用祈祷“唤来”的“神风”邀得头功后,日本自古以来的“神国”论便愈演愈烈。神祇信仰的管理者们以前述“寺社缘起”、“托宣”等宗教文学为载体,成为不同程度之“蒙古袭来神战”幻象的直接制造者。传为僧侣出身的《太平记》作者在《太元攻日本事》中也写道:“祈祷满七日之时,诹访湖西耸五色祥云,仿若大蛇。八幡御宝殿门开启,马驰声、辔鸣音充满虚空……住吉四所神马鞍下汗流,小守、胜手之铁盾自向敌方立起。”之后各神社的神鹿、灵鸟、白鹭等“皆向虚空西飞”,诸神助力击退“异贼”。《太平记》作为中世军记物语名作之一广播日本民间,各大寺社也通过祈祷、唱导等宣教活动,将社会大众逐步裹挟入“神国”思想黑洞的深处。《百合若大臣》中宇佐宫基于《八幡愚童训》(甲本)演绎出的新版“蒙古袭来”叙事,正是“蒙古袭来”后日本的“神国”思想借由寺社力量广为散播的结果和反映,也暴露出日本宗教集团内部利益分化、力量消长的冰山一角。

当然,“神国”观念的加深不仅仅出于石清水宫、宇佐宫等权门寺社对现实利益和话语权的追求。在“蒙古袭来”这一事关日本皇族、武家政治前途的大事件面前,寺社进行的诸多“异国降服”活动“体现了典型的宗教性期待咒术应验的他神观念,得到了幕府的支持,在对外危机之时强化了御家人的神祇信仰”。也就是说,各地一宫、二宫、国分寺、官币二十二社等进行的祈祷活动不仅获得神祇机构的主要管理者——朝廷的支持,也得到了幕府的协力,日本统治阶层成为原为维护皇权统治而生的“神国”话术的最大推手。在神佛的中世,人们相信“神佛的助力是支持天皇和王权的最重要因素。若无神佛加护,天皇也不成其为天皇”。这便是日本统治者们勤于神事、佛事的原因所在,“神国”论产生广泛影响也不足为奇了。镰仓后期公卿藤原兼仲的日记《兼仲卿记》中写道:“凶贼船数万艘泛海上,突然逆风遽起,吹归本国……逆风之事盖蒙神佑,值得永世虔敬,受福非浅。”传为镰仓公卿二条良基所作的史书《增镜》中未涉及交战细节,而是以平静的语气讲述了“蒙古袭来”时的世情骚然、寺社祈祷、龟山上皇祈愿以身代国难等经过。书中引用了公卿藤原为氏的一首和歌赞美“神风”:“敕祈神风显神威,敌军纵如巨浪摧,风起浪亦碎。”值得注意的是,多个寺社声称在自己祈祷下显灵的神意在此歌中却是因“敕祈”而来,“神风”被解读为皇权作用下的必然结果。

江户时代描绘“神战”场面的《百合若物语绘卷》

现藏于东京国立博物馆

同时,“神国”论也渗透到大众文艺中,并且其表述愈发生动有趣起来。荒木良雄、石黑吉次郎在“蒙古袭来”与文学的综述文章中都曾提到几个例子:基于《今昔物语集》改编的《是害坊绘词》讲到唐朝天狗是害坊欲加害日本,被日罗坊以日本是神国为由阻止。室町初期的著名谣曲《白乐天》则构思取材于平安朝以来深受日本人喜爱的唐代诗人白居易。白居易接到与日本人比智慧的唐王敕令来到筑紫,变为渔翁与住吉明神谈论诗歌,落败后被住吉明神唤来伊势神宫、石清水宫等社诸神以“神风”吹归了唐土。众神一起舞蹈,祝福“不可动摇的神与君之国”。“神风”成为日本对抗异敌的“新式武器”,该谣曲中显然充满了“强烈的自国尊崇意识”。同时代御伽草子的《御曹子岛渡》中,源义经为了打败平家,向日本诸神祈祷后赶赴千岛大王处获取兵法。历险途中差点被女护岛上的女人当作祭品,源义经吹起笛子安慰她们,并以征蒙古先遣军的名义谎称,“我们日本苇原国为了击退蒙古,发兵十万余骑渡海”,最终得以脱身。“这不是蒙古袭来后高扬的国家意识是什么呢?”《百合若大臣》中趣味十足、富于玄幻色彩的“神战”场景,便诞生于神国思想内化为几乎所有日本人的思维方式、自国优位意识持续膨胀的时代大背景下。

《今昔物语集》及其中描绘“天狗”的插图

但与前述作品不同的是,《百合若大臣》中流露出了以神道教“反本地垂迹”信仰为代表的、更加鲜明热烈的本国优越意识:“称神的本地为佛实在是不知所谓,只有根本地之神才能作为佛普度众生。”“本地垂迹”是日本“神佛习合”过程中产生的一大理论,把佛看作“本地”(本源),将神视为其“垂迹”(显现),认为日本各地的神灵都是佛菩萨的化身。该理论的核心是佛主神从,即佛教的根本性、主体性和神道的派生性、从属性。走在“神佛习合”前列的八幡神早在781年就被日本朝廷封为“八幡大菩萨”,视为阿弥陀佛的垂迹,承担起镇护国家、守护佛教的使命。《八幡愚童训》(甲本)中多处可见该称呼,并有版本直接以《八幡大菩萨愚童记》命名。基于“本地垂迹”信仰的自我否定意识也是该作“神国”观的主要特点。《百合若大臣》作者则批评了人们原有的本地垂迹信仰,其将佛视为神之垂迹的描述正体现了镰仓末期以后逐渐盛行的“反本地垂迹”说。神佛复合信仰的表里于此开始发生反转,即宣扬神优佛劣,神为主、佛为从。该理论以创立伊势神道的伊势神宫外宫神官度会行忠、家行父子为始,经天台宗光宗、慈遍、吉田兼俱等宗教理论家在《溪岚拾叶集》、《旧事本纪玄义》、《唯一神道名法要集》等著述中的不断发展,由日本固有的神道教“包摄和超越佛教”的观念不断增强。“反本地垂迹”信仰的出现是日本神道界对平安时代以来长期存在的佛主神从思想的反驳,从中显见“蒙古袭来”后“日本”意识的勃发之态。受度会家行思想影响的还有与其交往密切的南北朝时期思想家北畠亲房,其《神皇正统记》以著名的“大日本者神国也”语句为开篇,讲述了日本自“神代”以来“肇国悠久”、“皇位神圣”的千余年天皇史。北畠亲房主张天皇必须拥有三种神器,并且具备与神器对应的三德,而公家、武士们则应当遵守传统秩序辅佐“神孙”天皇。亲房后被作为“皇国镇护”之神供奉于阿部野神社。他将神道理论发展为与“万世一系”的天皇统治密切结合的“政治性、道德性教说”,这正是日本近世神国体系以及在此基础上产生的近代军国主义思想的滥觞。强调日本神祇之主体地位的“反本地垂迹”信仰和系统生动的“神战”场景出现在深受中世日本人喜爱的幸若舞曲中,表明统治者及权门寺社主导下的“神国”思想已经深深扎根于日本室町民众之中,人们用不断加深的“神国”观念对“蒙古袭来”这一历史事件完成了一系列再包装。

尤为值得注意的是,《百合若大臣》中的“蒙古袭来”叙事在宣扬所谓“神国”优越性的同时,日本紧张的对外关系记忆亦被激活,暴露出鲜明的对外侵略意识。文中两次入侵的“蒙古人”由绫糟、魅师、飞云、走云四位大将统帅。这四位大将的名字与《圣德太子传》中四位东夷将军的名字完全相同。“东夷”时称“虾夷”,指今天的北海道,故事中四位东夷大将被无所不能的圣德太子击退。由于当时虾夷是“异国”,《圣德太子传》被看作击败外敌的故事,虾夷人使用的“雾术”和毒箭也被《百合若大臣》中的蒙古大将所使用。而“绫糟”、“魅师”之名又可上溯至“《日本书纪》敏达天皇十年条中降服的虾夷人首领”。因此佐伯真一认为,《百合若大臣》的“蒙古袭来”叙事是“对与虾夷对战记忆的一种继承”。实际上,不仅是虾夷,日本与新罗等紧张的对外关系记忆也同时被唤醒。《百合若大臣》中有另一处明显的“艺术”加工:战争的年代被设定为平安时代嵯峨天皇年间,比实际发生时间早了近五百年。《百合若大臣》的上演与“蒙古袭来”大约间隔两百七十年,鉴于该题材属历史文学范畴,时代适度向前推进也可理解。但为何是嵯峨天皇时期呢?其背景是810年发生的新罗人袭击日本肥前国小岛事件。文中与“蒙古人”的第二次战斗,则是因日本公卿们商议“先攻高丽、取七百六十六国,率其大势进攻百济,再打蒙古”,于是兵发筑紫,百合若出征与“蒙古军”在海上相遇。高丽、百济分处不同时代,作者贫乏的历史知识折射出“白江口之战”中获胜的新罗人的仇恨似扩大到了整个朝鲜半岛。高丽成为元朝属国一同发动了“蒙古袭来”后,《八幡愚童训》(甲本)中甚至将新罗国王蔑称为“日本之犬”。如此,日本与虾夷、新罗等紧张的对外关系记忆在《百合若大臣》的“蒙古袭来”叙事中以极为隐蔽的方式被一一激活,并进一步演化为主动进攻“高丽、百济和蒙古”的对外侵略行为。这一情节虽有一定写实成分,但在中世的“蒙古袭来”叙事中,《百合若大臣》是唯一提及此事的作品。文中第二次交战将日本被动应战改为主动发起进攻等情节,映射出置身神国观黑洞深处的中世末期日本人高涨的民族意识和明确的侵略野心。北九州等地的倭寇也在此时期前后频繁侵犯我国沿海,其船称“八幡船”,悬挂八幡旗。丰臣秀吉掌权后,将自己神格化为“日轮之子”,加之对抗基督教的需要,进一步强化神国观。1592年,他出兵朝鲜、直指大明,使日本膨胀于中世神国观中的侵略野心一步步变为了现实,并贻害亚洲多国。

丰臣秀吉像

结 论

《百合若大臣》中的“蒙古袭来”叙事展现出一幅中世日本“神国”观架构下的完整“神战”幻象。其生成主要受到石清水八幡宫宣教作品《八幡愚童训》(甲本)的影响,但并非出于相同信仰的简单目的和“应永外寇”的作用,宇佐八幡宫借此宣教、挽救自身生存危机的意图十分明显。其直接创作或授意改编的“蒙古袭来”叙事,经熟知八幡缘起的本社“神人”等中世神话创作群体,与当地海民部族的英雄流浪传说等结合,最终呈现为颇受大众欢迎的幸若舞曲《百合若大臣》,其演变过程大致若此。

与《八幡愚童训》(甲本)中尚保留武士的一些作战场景不同,《百合若大臣》中完全成了神的天下。与“蒙古人”对战的过程不仅是神赐子百合若向神祈祷、唤来“神风”的简单过程,更是护佑日本的神明与第六天魔王的较量,是神赐子带领武士跟随日本诸神合力击退外敌的神奇战斗。“神国”日本的命运一切尽在神的护佑、掌握之中,整个战斗过程被“神国”思想一一包装,呈现出一幅完整的“神战”幻象:神赐子、神国、神器、神乐、神谕、神议、神兵、神船、神弓、神风、神雨、神护佑……与神有关的一切成为该作“蒙古袭来”叙事的关键词。打败“蒙古人”的故事以极受中世日本人欢迎的幸若舞这种大众文艺形式被创作和传播,之后又作为百合若说话的源头被继承下来,表明中世后期“神国”思想已经深深扎根于日本民间,“神国”说完成了对广大民众的思想渗透。文中还出现了“蒙古袭来”后在日本逐渐盛行的神道教“反本地垂迹”说。其理论基础仍是神佛复合信仰,但二者的地位发生了反转,即宣扬神优佛劣、神主佛从——追求自我肯定的“日本”力量开始破土而出。

“蒙古袭来”时期日本所绘制的元朝海军舰船样式

故事的最后神赐子百合若成为武士最高首领“将军”,长久保卫着日本国土。考虑到其观音赐子身份以及与八幡信仰的联系,神佛护卫国家的意识与开篇遥相呼应。这种意识与文中流露出的神主佛从的“反本地垂迹”信仰一起,将日本人从“粟散边土”的自我否定心态中极大地解放了出来,掀起了前所未有的国家意识和民族优越感:日本不仅是神创之国、神孙后代君临之国,更是真正由神佛护佑、不可战胜的特殊优秀国家:“舞曲百合若大臣的演出记录散见于《言继卿记》等室町时代后期的日记中,从其受欢迎的程度可以明显看出当时民众中那股热烈的国民气魄。而且那是蒙古袭来两百多年后的事情。”同时代的著名谣曲《白乐天》中,日本人以“神风”幻想了他们最爱的唐朝诗人白居易,白与日本人比智慧落败后被住吉明神唤来诸神用“神风”吹回了唐土。正是在“蒙古袭来”后,日本人建立在民族优越论基础上的这种国家意识持续膨胀,并在仇恨、蔑视等复杂的外敌记忆中明确呈现为《百合若大臣》里主动进攻“高丽、新罗和蒙古”的侵略思想。这种高涨的民族主义思潮成为之后丰臣秀吉入侵朝鲜以及日本近现代一系列侵略战争的催化剂和帮凶。

新媒体编辑:李秋南

新媒体审读:乐 闻

点击关注