新作赏鉴 徐方宇 | 越南母道与儒释道的交锋、调适及融汇 ——以十八、十九世纪汉文学中的柳杏形象为中心

重要通知

我刊投稿网址已正式变更为:

literarycritik.ajcass.com

已经投稿的作者请在该网站上查询稿件进度。

为方便读者阅读,本公众号近期开始推送2024年第1期以来的各期文章全文浏览,敬请关注。具体获取方法有以下两种:

1. 进入公众号首页,点击下方菜单中的“我要读刊”选择需要浏览的内容。

2. 文章列表模式下,可选择“服务”标签,在“我要读刊”标签下选择浏览内容。

本文原载于《外国文学评论》2024年第3期,注释从略。查看或下载全文,请移步“国家哲学社会科学文献中心”(www.ncpssd.cn)。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请联系公众号后台。

内容提要

点击图片购买本期杂志

作

者

简

介

黎朝中兴时期,越南先后经历了北莫-南黎的“南北朝”对峙以及北黎郑-南阮的长期割据,从这一时期到阮朝越南沦为法国殖民地以前,儒教虽仍为官学,但实际地位下降,民间社会再度刮起神灵信仰与佛、道之风。而越南汉文小说则在十八、十九世纪迎来了最后的高潮,且出现了大量以民间信仰为题材的传奇和笔记小说,其中尤其引人注目的是柳杏女神的形象和母道信仰的兴起。社会生活的变动和民间信仰的复兴使得汉文学作品逐渐侧重对民间伦理的表达,但这一转向并非一帆风顺,而是潜藏着越南民间文化与儒释道三教之间互相利用、博弈和妥协的暗流。这种复杂多元的碰撞在汉文学作品塑造的柳杏形象上展现得淋漓尽致。作为越南“四不死”神 之一、民间观念“三月祭母,八月祭父”中的母神,柳杏在越南人的信仰体系中占据重要地位。自十六世纪柳杏崇拜产生以来,在汉文学与民间信仰的互动中,柳杏从一名身份卑微的倡优最终演变为法力无边、普度世人的圣母元君。在当今的越南,以柳杏为中心的母道信仰连同该信仰所依托的巫术仪式(“上童”)一起被打造为世界非物质文化遗产,成为可以代表国家认同的文化符号。

关于越南思想意识形态的嬗变,中越学界多集中于探讨儒释道三教在越南的兴衰变迁,越南学者对民间文化的作用亦有所讨论,但由于儒释道文化的外源性,相关讨论大都落脚于越南本土文化与外来文化的对立,而这种始于近代的民族主义眼光其实未必适用于看待近代以前越南文化的内部结构。有鉴于此,本文将以柳杏形象为线索,返回历史现场以解读相关文学文本的象征意义,进而窥探前近代越南文化的分层以及越南知识界对于自身文化的认知。

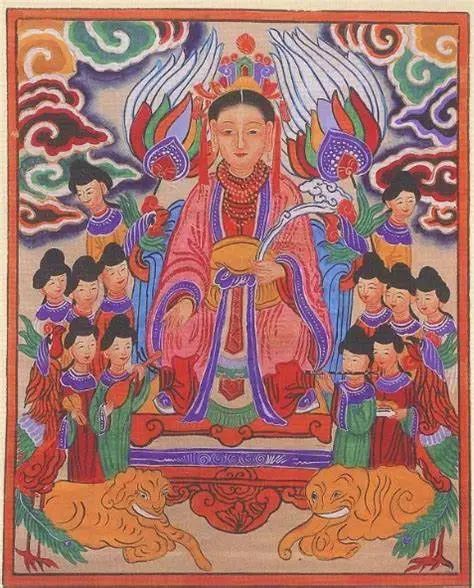

越南母道信仰中的圣母柳杏画像

本文使用的汉文学作品以《云葛神女传》和《仙谱译录》为主,此外也参考了《越南汉文小说集成》收录的传奇、笔记等,在个别需要补充说明和对比的地方还征引了柳杏家谱和降笔经。《云葛神女传》由越南后黎朝著名女性作家段氏点创作于十八世纪三十年代,是后世关于柳杏的文学叙事的底本;《仙谱译录》由越南近代权威考据家乔莹懋于二十世纪初整理并译成喃文,其汉文原文部分收录了《仙祠谱记》《云葛神女录》《内道场实录》等篇目。乔莹懋指出,《仙祠谱记》原作者不详,因文中未记录阮朝对柳杏的加封,可推测该文撰于十八世纪末;《云葛神女录》是对段氏点《云葛神女传》的“略录”;《内道场实录》原作者亦不详,译者只录入了原版中与柳杏传相关的部分。《仙祠谱记》和《内道场实录》虽为神祠和宗教文献,却可归入越南汉文小说里最具特色的一类——“事迹传”。这类作品多以“传”“录”为题,因源于越南本土的仪式叙述传统而有着不同于汉文传奇的文化渊源。《仙祠谱记》记叙的内容与《云葛神女传》基本相同,“惟世系尤详”,且篇末侧重柳杏祭祀之事,因而比《云葛神女传》具有更强烈的仪式叙述色彩;而《内道场实录》亦符合事迹传“往往以一个人物、一个时代为叙述单元”且篇幅较长、语言通俗、富于文学性描写等特点。

值得一提的是,与神灵相关的事迹传大都由越南儒士而非宗教人士创作。与中国唐代传奇作者们“着意好奇,假小说以寄笔端”的写作旨趣不同,越南儒士好记“怪力乱神”之事有两个原因:一是他们往往以敬畏之心认定“我天南别有真奇奇怪怪者在”,或“神怪界非茫然无影响也”;二是他们认为神灵之事关乎南国传统和正气的弘扬,但要区分正祀和淫祀,所谓“国俗信惑鬼神,数十家为邑,辄立城隍祠……是皆山河正气”。对于身处越地崇鬼尚巫语境中的儒士,神鬼题材构成了他们对现实世界的认知和实践的一部分。从这一意义上说,与神灵相关的事迹传作品具有双重属性,既是文学叙事,也是信仰文本。

女性倡优与淫祀:

柳杏的原型与文化象征

根据《云葛神女传》的叙事,柳杏本是玉皇大帝座下的“第二仙主琼娘”,黎朝英宗天佑年间“因捧玉杯上寿,失手缺其一角”而被敕降谪遣至南方之地,投胎至越南天本县云葛乡黎太公家,取名“降仙”。降仙嫁给同是帝所星曹投胎下凡的桃郎,生下一子后无病而殂,回归天庭;但又因尘缘未满,以“柳杏公主”之名二度降世,期间探访亲人,赐福降祸,游戏人间;后与转世投胎的桃生偶遇,再续前缘,又生下一子。谪期满后,柳杏再返天庭并第三次降世,在清化、庯葛等地与朝廷对抗,最终获得官民奉祀。

《云葛黎家玉谱》弱化了上述神奇叙事成分,以柳杏父亲黎思胜自述的方式讲述了柳杏的人生历程,并记叙说柳杏死后其父“尽以居庄院、所业田庄付之本村”,由此“黎家亿万年香火”得到奉祀,黎思胜也得以进入村社“后神”序列,柳杏则以“第三代柳杏仙姑”的身份列入“后神黎家世系”中。

东南亚史学家安东尼·瑞德于2016年参加论坛发言

上述叙事隐含了柳杏信仰兴起的重要线索:首先,柳杏作为真人“无病而殂”并以“仙姑”身份进入家族祠堂的过程,在越南神灵事迹传中是非常罕见的;其次,柳杏并非像其他神灵那样有度人救世、创立文化或抗击外敌的神奇功状,而是“疫染一方,殃遗六畜”以抗衡朝廷,体现出“淫神”的属性。柳杏作为神灵的特殊生平和事迹根植于越南人独特的信仰传统:首先是祭祀幼年夭折或未婚嫁就去世的年轻家庭成员的传统——当这类人被认为死于灵应时刻,且其灵验性通过托梦或某种奇怪事件的发生而得到确认时,他们便可以“姑婆”“叔爷”身份得到奉祀;其次是祭祀淫神的传统,淫神即那些出身低微、但因死于灵应时刻而对现世产生不良影响的神灵,它们不能进入国家祀典,享受国家敕封,是位于上中下等神之外的神灵。

柳杏的原型或许是一位出身低微、过早死亡的年轻女性,因被认为死于灵应时刻而受到祭祀。然而这类祭祀一般只发生在家庭和村社内,怎么会引起了大范围的崇拜呢?《云葛神女传》中柳杏制造瘟疫的叙事可能提供了与此相关联的线索。如东南亚史学家安东尼·瑞德所言,东南亚大陆地区深信健康和疾病是由危险和邪恶的精灵控制的,新兴的宗教必须对疾病做出解释,否则就无法蓬勃发展。但瘟疫并非形成某一神灵信仰的充分必要条件,因为近代以前,越南人认为瘟疫是由“一支鬼神队伍”而不是某单个邪神带来的,后者只会引起个体的疾病或死亡。美国学者奥尔加转引的一则西方人的记载或许提供了更多线索。这则故事来自奥古斯丁教会的意大利传教士阿德里亚诺·圣·赛克拉的讲述:

他们[最重要的神灵]当中还有一个非常有名的女人,名叫柳杏公主。她出生在南部省份天本区。据说,因为她以可耻而无礼的方式唱歌,嫉妒她的人们便杀了她,把她扔进河里。魔鬼采用了她的形象和名字,在许多省份引入、发展并巩固了对她的狂热崇拜。

奥尔加结合语言学的证据(指称柳杏的“可耻”一词在拉丁语中带有明显的性特征)以及另一位传教士提供的信息(该传教士被告知柳杏是一名在许多地方受到崇拜的妓女),推测柳杏的原型死于一场与性有关的谋杀,并进一步提出柳杏“是一个善良的女人,一个歌女或妓女……而杀死(很有可能是淹死)她的人显然是她的情人或顾客”。

出身低微的倡优和溺水者的身份皆符合柳杏作为淫神的性质。一个被认为溺水于灵应时刻(或在安葬过程中发生了灵异事件)的人很有可能变为附近水域的水神,而倡优职业的社会属性也是导致柳杏信仰易于传播的重要因素。从柳杏的女性神灵身份以及柳杏信仰以女性为主体信众的特点来看,其影响力的扩大应该还与当时女性地位的提高有关:在“重农抑商”思想减弱、民间贸易发达、社会环境相对宽松的北方莫朝,越南妇女在经济、文化、宗教等各领域都有着相对较高的地位;尤其在宗教生活中,妇女主导了佛寺、庙宇的修缮与祭祀事务。获得这种主导权的越南妇女很有可能在丈夫、儿子常年征战时主动选择一位更贴近她们自身的女性神灵,以缓解她们的担忧并保佑她们的日常生活。

《桑沧偶录》封面及内页

最晚至十八世纪,柳杏信仰在民间已较为繁盛。彼时“家家画像,处处构祠”,柳杏成为“天本六奇中第一胜事”。而到了十九世纪,以柳杏为城隍的村社至少有十八个之多,地域范围涉及越南中北部七省。成书于十九世纪初的笔记小说《桑沧偶录》讲述了民众误将升龙城的纯阳祖师庙认作柳杏公主祠的轶事;另一部笔记小说《雨中随笔》则记载了某柳杏公主祠旁一树“并出一菌,其大如盘,仰而望之,文理坚密,久而不萎”,而道旁废井中“青火浮于水面,高数尺许,三日不灭”的神异情形,这些记载均揭示了柳杏信仰的受欢迎程度和柳杏神祠的灵验程度。至十九世纪后期,柳杏已成为“南国女神第一”。

柳杏作为女性和淫神的身份,彰显了越南本土文化的两个重要特征,即女性地位较高的重阴传统和崇鬼尚巫的淫祀习俗。东南亚文化中的妇女地位早已为学界所关注。法国著名东方学家赛代斯指出,东南亚社会结构的特点是妇女和母系世系具有重要作用;瑞德将东南亚女性在世袭、仪式、贸易和农业生产中的主导作用视为东南亚文化的核心特质,并指出在东南亚影响逐渐增强的外来宗教(包括儒教)并没有消除当地女性较为独立自主并占据重要经济地位这一共同模式。《小学本国风俗册》记载越南城市妇女“善贾”,而农村妇女则需代夫耕作。越南当代学者陈玉添、陈国旺等以“重阴”和“母亲原则”概括越南文化的这一特征:“重阴”“重母”导致了民间信仰中众多女神的出现,而且因为面向生殖繁衍的需求,越南女神大都不是未婚女性,而是作为母亲的母神。对这些神灵的信仰与女性生活史及不同时期的女性诉求之间存在同构关系。

越南母道信仰中的柳杏

崇鬼尚巫是越南本地文化的另一个核心特征。诚如瑞德所指出的,东南亚的“物质世界充满精灵的力量”。越地旧俗“信尚鬼神,淫祠最多。人有灾患,跳巫走觋,无所不至,信其所说,并皆允从”;十八、十九世纪的越南儒士记载道:“国俗信惑鬼神……乃有花妖木怪,鸟兽虫鱼,盗跖妓女之类,皆能显现灵怪,蛊惑愚民,甚至蚊虺蛛螺,虎粪牛骨之精,亦能为人祸福。愚俗为其所狂则立寺,岁时奉祀,耳目闻见,不可殚记……越故俗鬼而祠多淫,以鬼神方能为民灾福者,所在而是。”深谙越南文化的法国牧师卡迪埃尔认为,这种敬神事鬼的信仰是越南所有社会阶层的宗教生活的基础。

柳杏信仰仪式所指向的重阴传统及其倚借的淫祀习俗,是越南的“小传统”亦即民间伦理的代表,它们与儒教的父权观念和“淫祀无福”思想截然不同,在当代越南知识界的文化生产中被冠之以“母道”之名。柳杏从淫神到正祀的跃迁过程充满了母道与儒教的激烈交锋,《云葛神女传》中的柳杏形象即是二者博弈的结果。

柳杏的反叛与正名:

母道与儒教的交锋和调适

母道与儒教的交锋为柳杏形象赋予了双重色彩。一方面,地位卑微的倡优和不登大雅之堂的淫祀神灵想要成为汉文学叙事的主角,关于其身份、学识的叙述必须迎合儒家文化标准;但另一方面,柳杏事迹又无一不显示出其对儒家文化的反叛。二者通过汉文学作品为柳杏建构的家庭和社会身份体现出来。

对柳杏家庭身份的建构首先来自黎氏家谱。《云葛黎家玉谱》开篇便追溯了黎氏家族的皇族出身——“黎家第一代祖思永公,皇黎太祖皇帝之后,仁尊皇帝第五子,谅山王祖思恭殿下第六代孙也。”由是,淫祀神灵便在世俗世界有了皇族血脉,迎合了官方统治的需求。除此之外,神灵还需要具备神奇的出身以满足民间的想象。《云葛黎家玉谱》记述道:

越至天佑丁巳,老夫四十五岁,春正月元旦,夜间得一梦,有一位道衣道冠、苍颜鹤发昂然而来,谓老夫曰:“汝家积善奕世,相传上玄降鉴,特命降仙,焄蒿世享,于万斯年,善有善报,理之自然。”醒觉,心窃有喜,果于是年八月十五日壬辰中秋夜间生下一女。正是夜亦有异梦,由道人玉斧一掷而成见一神人,引向天台,使者引红衣仙女来,言其被谪临凡,醒觉便诞,因名降仙。

段氏点的《云葛神女传》开篇继承了这一叙事,但在儒家伦理外衣的“编织”上又推进了一大步。首先,《云葛神女传》详叙了琼娘被敕降人间的缘由,呈现了一个等级森严、男尊女卑的儒家式空间。其次,柳杏的人间生父,一位“果于行善,旦夕焚香,以事上帝”的福德之人,也满足儒家伦理准则。第三,成人后的柳杏是典型的才貌兼具的佳人,但仍未摆脱被动的婚姻命运,服从了生子传宗、相夫教子的伦理规范。最后,柳杏有深厚的儒学修养,在二次降世探访“举业皆废”的桃生时,她“勉以修齐之学,道以忠孝之方”;而在谪期已满,离开第二任丈夫之前,她又以“夫所谓儒者,穷经致用,学古入官,始虽文翰而进身,终则经纶而济世”等言语劝勉丈夫。

然而,以二次降世为契机,《云葛神女传》中的柳杏也开始摆脱儒家伦理对女性家庭身份的规约,表露出率性而为的本真个性。比如她劝父母“割夷甫之深情”,违背了儒家以孝悌为仁之本的核心思想;她“周游天下,历览名胜……或假体美姝,品玉箫于月下,或化形老妪,倚竹杖于道傍,凡人以言辞戏慢者,多被其殃;以财币禳求者,复蒙其佑”,突破了以家庭空间为核心的性别隔离,打破了儒家的女德规范;她还从第一段婚姻中“被看”的角色转变为“看”的主体,以自己的才情主动吸引第二任丈夫,开启了第二段婚姻,这尤其不符合以贞节为义的儒家女性观。

段氏点作品集封面

那么,这样一个既谙熟儒家伦理却又不安于本分的知识女性形象源于何处呢?作为越南文学史上不可多得的女性作家,《云葛神女传》的作者段氏点本人的人生经历或许正是柳杏形象的部分来源。段氏点号红霞,越南京北地区文江县(今兴安省美云县)人,祖先是黎朝皇室家族成员,父亲阮卓伦为进士。段氏点自幼师从父兄,天资聪颖,16岁被尚书黎英俊收为养女,黎英俊欲将其送入郑主府做嫔妃,但被她拒绝。父兄去世后,段氏点靠教书、制药维系全家生计,前来向段氏点求学者众多,其中有日后考取功名者。由于段氏点才貌双全,登门求亲者众多,但都被她一一婉拒,直到37岁才嫁给丧偶的进士阮乔,然而结婚不足月,阮乔就以正使身份派驻清朝,回国又赴乂安任职,段氏点随夫抵达乂安后不久就染病去世,时年44岁。段氏点用汉字和喃字创作了大量作品,具有深刻的社会价值和时代意义,其中对妇女爱情、品德和才干的歌颂是一贯主题。段氏点和柳杏同样出生于儒学家庭,她们身上的儒家伦理烙印十分明显;但与此同时,她们又反抗封建礼教对婚姻的束缚,不愿陷入家庭生活的樊篱,崇尚自由婚恋,并且与丈夫有同等的智识和成就。由于在各自的身份关系网中没有主仆、妻妾、母子、婆媳等“尊卑差序”,她们可以游离于儒家家庭伦理的框架外,使单向度性别统治成为不可能。

较之于家庭身份,柳杏的社会身份显现出更加明显的反叛性,这主要体现在柳杏与儒士阶层和统治阶层的关系上。首先,柳杏与儒士阶层的关系表现出明显的非儒色彩。柳杏对丈夫的劝谏即已具有讽刺意味——第一任丈夫在柳杏离开后放弃儒士事业,又在她的劝谏下重新振作,这些情节表明男性对儒家思想的认识有可能反而不及被儒家礼教所贬抑的女性,因而构成对儒士阶层的讽喻。而柳杏邂逅冯克宽等越南名儒并与其比试才学的情节更将这种讽喻推向了高潮。根据《云葛神女传》,冯克宽与柳杏第一次相遇是在冯克宽出使明朝途中。彼时柳杏已完成二次降世,探访父母夫儿后云游至谅山,恰好遇见北使的冯克宽:“见一人儒巾阔服,骑一匹骏马,从者数十。”冯克宽被柳杏的歌声吸引,两人以工整的拆字唱词对答两轮后,柳杏以在横木上书写“卯口公主”四字表明了自身身份,又以“冰马已走”四字表明冯氏身份,引得众人“吐舌称异”。之后冯克宽出使归来,约好友来到一家名为“西湖风月”的酒楼相聚,殊不知老板“红衣美人”正是柳杏,此次会面柳杏又以精妙的对诗打压了儒士的气势。

越南黎中兴朝时期政治家、文学家、外交官冯克宽

冯克宽出身于儒学世家,擅长诗词歌赋,师从著名文人阮秉谦,因将莫朝视为伪朝,不愿出仕为官。1553年,冯克宽追随黎郑政权来到清化,参与黎朝中兴,得到权臣郑检的信任和委用,1597年以安南国正使身份出使明朝,回国后历任吏部左侍郎、工部尚书、户部尚书,逝世后加封太傅,是辅佐黎氏的名士。冯克宽创作了大量汉文、喃文作品,被越南官修史书和古典文学塑造为越南使臣的典范,其在华期间与朝鲜使臣的唱和常为学界所乐道。《云葛神女传》之所以选择冯克宽作为陪衬来建构柳杏的形象,主要有两个原因:其一,作者段氏点对冯克宽怀有崇拜之情。段氏点创作的另一篇故事《安邑烈女录》的主人公便以冯克宽为原型,故事中主人公被刻画成使臣的典范,自述“生于黎朝,受黎朝官爵,食黎朝廩禄,东西南北,惟上所使。倘能不辱君命,亦不负初来之志”,这种对正统黎朝的忠诚也同样是段氏点的政治取向。其二,冯克宽作为一个有着尊贵地位的官吏和学者,与柳杏处于隐喻世界的两端,这也使得柳杏在才智上的胜出充满了象征意味。

在与儒士阶层较量才学之外,柳杏与统治阶层的对抗更进一步展现出她作为淫神的自由意志。她在第三次降世后“大显福善祸淫手段,方民震怯,相率祠而奉之”,又与前来剿除她的朝廷御林卫士和方外法师大战,引发瘟疫,后以上童仪式告知民众自身的仙女身份,获官方敕封,终成越地名神。柳杏以一己之力挑战皇权的故事,无疑是对官方文化的反叛。

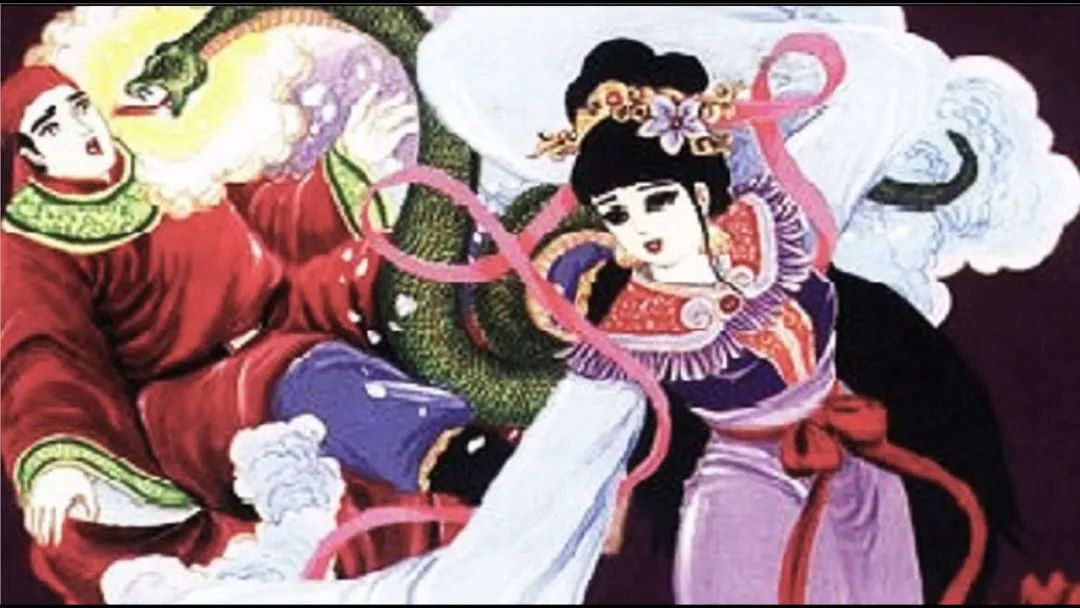

越南传统动画中柳杏与冯克宽形象

这场斗争最终取得了双赢的结果——“朝廷灵异其事,即命重创庙宇于庯葛山中,敕封鎷黄公主”。敕封是越南历朝对民间所奉祀诸神施以褒封的官方行为,是国家把在地方社会影响力较大的神灵纳入自身政治文化象征体系的一种方式。国家通过这种方式达成对民间社会的控制,而民间神灵则可以借此摆脱淫祀的地位,因此敕封意味着国家力量和民间力量较量之后的彼此妥协、承认甚至互相迎合。自黎神宗阳和八年以后,柳杏便开始受到朝廷敕封,获赠“上等神”称号。柳杏通过敕封得到正名,但社会对其认知的改变似乎是一个更加漫长的过程。笔记小说《公暇记闻》记载了协办大学士邓文和亲身经历的一件事:“协镇清化日,部发神敕到,有一村迎敕,所祀柳杏公主也。邓因言:‘公主闻最灵,可有征不?’言讫,廷宇忽闪电,方午盛暑,风云飒起,俄顷而散。”可以看到,哪怕是在柳杏已获敕封之后,仍有官方人士以傲慢的态度对其神性提出质疑,结果柳杏以足以震慑前者的神威给予了回应。当然,柳杏的形象最终需要迎合儒家对于神灵的道德要求,参与国家文化权威的建构,因而便有了《云葛神女传》篇末称其“大有默护王师平寇之功”的叙事。对此段氏点只是点到即止,但在充分体现官方意志的敕封文书中,柳杏因“缵嗣王基,临居正府,尊扶宗社,巩固鸿图之功”且“兼知山林,掌管山精精部”而成为代表儒家意识形态的象征符号。而到了近代儒士的降笔经中,面对西学的冲击,柳杏俨然成为可以“挽回太古淳风”、使“智愚共晓,为臣忠,为子孝,为兄友,为弟恭,夫妇唱从,朋友止信,五伦克尽,百行不亏”的儒家文化代言人了。

另一方面,在黎莫对峙、郑阮纷争的时代背景下,“国家”概念的不确定性、柳杏身份和信仰空间的复杂性又使得她成为持有不同政见的儒士表述自身立场的一个象征符号。段氏点借弃莫从黎的冯克宽这一角色来“穿针引线”,消解了柳杏与莫朝的关系,表明了其黎朝神灵身份,同时也言说了作者忠于黎朝的政治和文化理想。而《南史私记》和《老窗粗录》皆收录的一则故事则表达了与此相反的意义:主人公范家门大器晚成,辅佐莫朝,莫亡后抗黎失败,隐居为僧,死后供于庙中,以降童的方式留下一副歌颂柳杏的对联:“莫谓神仙是诞,仙居天上,神在人间;自有国家以来,家奉母仪,国称王爵。”细品对联内容,可发现其巧妙之处在于以柳杏亦仙亦神的双重性质暗指黎朝皇、主并尊的制度,还通过暗示柳杏的莫朝属性来抒发主人公忠于莫朝的政治理想。可见,持不同政治立场的叙事者对柳杏符号有不同的解释和利用,这为其赋予了政治多义性。

至此,儒教所代表的国家权威与柳杏作所代表的民间信仰之间形成了互相利用、渗透的双向关系。《本国异闻录》《听闻异录》等传奇小说集收录的《进士阮秩传》巧妙呈现了这一大、小传统的接合过程。在这则科举梦兆的奇遇故事中,主人公“以贩为业”“家贫废学”“尤奉事柳杏公主”的早年生活与他高中进士而官至太原宪使的人生结局之间形成了巨大的反差与叙事张力,二者的接合正是国家与社会的交互关系的隐喻

柳杏的妖魔化与皈依:

母道与佛、道的交锋融汇

除了尊儒与排儒的色彩之外,汉文学作品的叙事还赋予柳杏形象以诸多佛、道因素。在《云葛神女传》中,柳杏生为天宫仙女,自称“仙主”,本身就隶属道教体系,而她周游天下的第一步就是前往谅山的一座浮屠参禅;她以“玄机莫测”“天数难逃”“三魂九魄”等话语解释自己人神身份的转换,且时常“腾空而去”,施法术“假体”“化形”“染疫”等,这都是典型的道教观念和行为。尽管段氏点对此并未过多渲染,但柳杏形象中原有的佛道色彩给后世宗教文学尤其是内道场文学的叙事提供了很多想象空间。

“内道场”最初指中国古代皇宫内设立的各种类型的道场,包括皇室礼佛或祈福祝寿的佛教和道教仪式场所,原本并非宗教派别的称谓。但到了十七世纪,越南出现了以“内道场”为名的新兴宗教流派。在十七世纪南北纷争、佛道盛行的背景下,越南的内道场教派亦是佛、道融合的产物,它兴起于民间,但又与皇室有密切关联。根据汉文笔记体小说《桑沧偶录》中收录的《内道场》故事以及《内道场实录》等宗教文学作品可知,在黎郑属地清化一带,“妖精鬼怪乘气运起,为生民害”,一个符箓派道士自称获得了玉皇大帝所派仙翁授予的法术,在完成为民除妖、压制水神、医治皇帝等事迹后创立了该教。创立者自称“如来”,其弟子使用“菩萨”“金刚”及“上、中、下三乘”等佛家法号,而且故事中“李神宗再世因果”被叙述为黎神宗患疾的原因,从这些方面来看,内道场创立之初即借用了佛教的外衣。而这名创立者的父亲在身为佛教上师之外还拥有皇室殿前都指挥使的身份,创立者本人也在为皇室治病后受到敕封,从而获得教派之名,由此看来儒学加持和官方光环也是内道场乐于倚借的资源。但就该教派以符水、咒语治病除妖的方式而言,内道场在本质上仍属于道教方术——符箓派。

位于越南河内的著名道教道观真武观

越南内道场被认为是一个本土宗教派别。降笔经《越南内道场三圣常诵真经》称“吾邦内道是真传,启发灵符儒又释”,不仅表达了越南知识界对内道场的本土性的认知,而且强调它来自上层文化,具有高贵地位。而柳杏作为一个在汉文学叙事中与内道场相抗衡的存在,暗示着这一时期民间伦理意识的觉醒及其与主流宗教的冲突。内道场文学叙事生动展现了这种交锋。比如在《云葛神女传》中未被详述的方外法师(实指内道场法师)与御林卫士共剿柳杏之役,在《内道场实录》中则被归因于柳杏此前的种种“恶行”。换言之,柳杏被彻底妖魔化了:

是时柳杏公主乃玉皇上帝之季女,初侍宴落玉盃,窜于尘境南越山南处几苔社(即安泰今仙乡),降为人家女子,娶夫生二子,满限谢世,复现为人,往来市井间,人有违意者死。商民士子被害尤多,知者戒避不敢近。……朝廷百官以事奏闻,黎皇命试符水科,拣其人以惩之,往至半途立死,帝怪之,无可奈何,从此愈肆。甚至突入民社抅捉社令,陷于井中;或擒其豪目社长,悬于树上,使之不食而死;或夜夜结网横卧树间,歌声嘹亮;或日日露出人形,往来原上,遇者吐血而死;或日暮行兵,巡游各处,社民见其号令,即闭门深遁不敢言。

此次冲突的导火索则是:“时适黎帝、郑王驾幸贵乡,皇亲宫妃从者甚众,经过崇山,忽见御驾抅来不能行;从官宫妃有不倾盖下马者,一时暴死于陌上。”之后内道场上师之长子前官领命出山,施计以红巾收柳杏三千秘法,柳杏“檄召三府水精山精魔王龙子三界万灵齐来会集”,二人展开大战,其过程之惨烈较《云葛神女传》中的记述有过之而无不及,以致“自山南云葛至清华崇山二百余所烟火散天,十日不绝”。柳杏困迫之时,世尊佛前来救驾,柳杏一改此前之狂放性情,虔诚地表明“今而后愿改恶为善,永从佛道,无烦斧钺矣”。柳杏甘愿悔过的情节颠覆了《云葛神女传》中离经叛道的女性形象,取而代之的是一个痛改前非、屈从道官、遁入佛门的谦卑者形象。

可以看到,在上述道、佛势力与柳杏的较量中,道教通过武力(法术)制服民间神灵,而佛教却通过思想(佛法)感化民间神灵,相比之下后者显然高出一筹。柳杏皈依佛门的情节亦见于《仙祠谱记》,她因“默护王师平占有功”而获赠“制胜和妙大王”封号,此后表露了“念切皈依慈悲佛道”的愿望,自此以后,民间三月祭祀柳杏的节庆中“例有净厨汲水,请经念佛”之俗。这种叙事不仅表明了佛教对柳杏的接纳,亦表明了柳杏信仰对佛教的迎合。

“内道场”兴起时越南皇帝黎神宗

当然道教势力对柳杏的争夺和利用不会因佛教的介入而就此中断,佛、道二教虽多有融合,但毕竟派别不同、各有归属。在《内道场实录》中,柳杏既入禅门之后,又与前官之子后官比试法力,但终不敌内道,遂表明“愿入受教”的愿望;故事结尾进一步强化了柳杏皈依内道教门的叙事:“递年正月二十八日前后,是内道上师大会之日,空中黑云一朵,直下殿前,是仙主驾来谒也。内场以设主位于左边,以其入教皈依也。”

似乎受到佛教以思想感化取胜的启发,内道派与柳杏的冲突也最终超越了道教法师的法术镇压,表现为“道”的胜利。柳杏皈依佛、道两教的叙事,体现了经典宗教和新兴宗教以自身教义同化并统合“异己”的民间神灵的努力。那么佛、道借以取胜之“道”究竟为何?《内道场实录》所记叙的“入禅门,闻经听法,改恶为慈,同生净土”的“佛道”,结合十七世纪越南佛教史背景来看,应是以禅为体,以净为归的禅净结合之道;而内道场之“道”则基本与符箓派道教治病救命的“长生不死”之道无异,只是因道术即治病方式不同而形成了“内想”“内檑”“内抚”“内踏”等四个内道派别,其理论性和体系性显然高于仅源自民间信仰和巫术的母道。

张三丰所著修道著作《玄要篇》内页

柳杏信仰不仅与新兴的内道场教派多有融合,还进入了越南正统道教体系。在《会真编》坤卷即女仙卷中,柳杏以崇山圣母和道教元君身份位列卷首。《会真编》今所见刊本为绍治七年版本,是一部讲述越地成仙得道事迹的故事集,具有浓厚的宣教色彩。相比中国道教的庞杂体系和森严等级,《会真编》的神仙谱系较为简单,但它是阮朝越南知识界建构本土道教神仙谱系的一次成功尝试。在其中,柳杏与内道场法师大战并最终被收编的情节被略去,取而代之的是其显圣事迹;最终柳杏升格为圣母,“祠满国内,诸禅寺亦造像奉焉”。禅寺争相供奉道教圣母,体现了佛、道混杂的民间信仰实态。

越南从较早时期起就表现出儒释道三教融合的思想倾向,其中佛教和道教的联系尤为紧密。在宫廷,丁黎李陈四朝皇室笃信佛、道,二者并用;而在民间,与中国明清时期佛、道在教理教义、修持方法、科仪戒律等方面相互摄取、影响的趋势类似,越南佛、道亦表现出互相融合的特点。张三丰《玄要篇》称“仙是佛,佛是仙,一性圆明不二般”,这种仙佛同源思想在越南也有相似的表述,如黎桂堂《南海三乘演义》称“仙佛神若出一堂,前可证于前,后可证于后”,说的正是越南道教、佛教相互混杂的现象,不同之处在于它们还与“神”即民间信仰融为一体。在越南民间崇鬼尚巫习俗的深刻影响下,越南的佛、道二教界限日益模糊,甚至到了不分你我的程度:至阮朝,僧侣自称道士,可行驱邪、治病和祈雨等法事,而供奉无缘佛的水陆会已由道士占据;道教吸收了佛教的诸佛菩萨,将其神灵化,而佛教亦借用道教的道术。二者与民间信仰在功能上重合互补,道术上兼容相通,三者形成了一种文化上的亲昵关系,以至于越南民间有将佛教、道教和母道信仰并称“三教”的传统。

越南母道信仰中的柳杏画像

越南佛、道的趋同性可以解释二者在柳杏故事中的共同出现;而佛、道与民间信仰的亲昵关系则是以柳杏为中心的母道与佛教、道教碰撞后在文学叙事层面发生融合的深层原因,柳杏形象也由此呈现出集多元宗教品格于一身的特点。乔莹懋在《仙谱译录》自序中如是概括道:

知仙主之所以为仙主矣,当初降生,儒学早悟,其于家庭孝情恳挚,既而一灵不泯,百折不回,心地朴直,学问功加,至于护国庇民一嘱,得力尤深,三百余年,于今犹然。余不觉瞿然起敬,曰儒也、佛也、法也、仙也、神也,一以贯之而已矣!

由此亦可知,最晚至阮朝,柳杏集儒、佛、法、仙、神于一身的形象已经深入人心,这一身份特征使得关于柳杏的叙事和信仰成为各宗教派别争相利用的对象。不仅佛教寺庙和内道场皆祭祀柳杏母神,而且母道信仰也利用了佛、道宗教资源。大概形成于十九世纪初的柳杏神殿不仅将分属佛道二教的观音、玉皇纳入其中以统领诸神,而且建构了包括母神、大官、朝婆、皇子、王姑、王舅、五虎官、蛇神等在内的庞大信仰对象群,这无疑是受到了道教神仙体系建构的影响。

关于柳杏的汉文学叙事展现了越南母道信仰的异军突起及其与经典宗教的交锋和融汇。这一时期的汉文学叙事呈现出以母道信仰为题材,并融入佛、道思想的特征,这也反映了儒教衰落背景下越南精英与民众对民间伦理的探寻和推崇。

母道与儒释道:

内外之争抑或上下之争?

柳杏的信仰和叙事是越南文化史上儒、释、道、神互动的经典案例。在这个文学和文化场域中,持不同政见的文人通过柳杏诉说自身的政治立场和文化理想,佛教、道教通过将柳杏纳入自身体系以感召信众,而儒、佛、道亦反过来被柳杏信仰所利用。这样的过程造就了柳杏文学形象和信仰仪式的多元化。

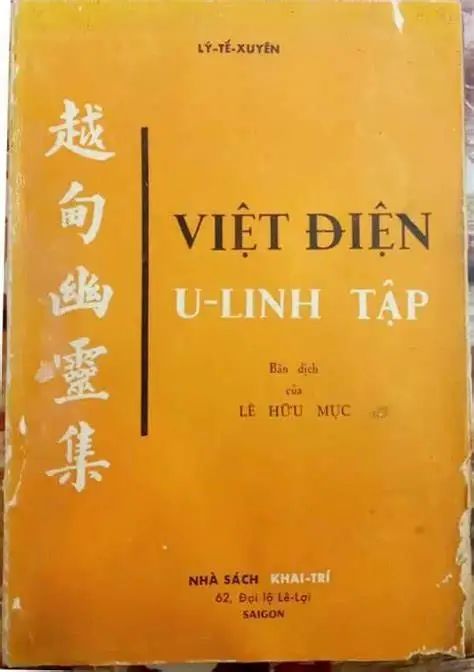

儒释道是汉文化的主体,也是越南汉文学作品承载之“道”;而以神为崇拜对象的民间信仰作为民间文化的核心,一直被认为是最能体现越南本土文化特色的领域——近代以来民间文化甚至成为越南知识分子用以“使南国不受中国过度影响”的有力武器;越南当代学者将母道与儒释道尤其是儒教对立起来,比如陈玉添认为尽管儒教在越南有独尊地位,但本土民主传统使儒教进入越南后被“软化”了,没有毁坏越南文化之根,亦即母道;美国学者亚历山大·伍德赛德亦将统治阶层采用的汉文化与以《越甸幽灵集》(越南最早的神祇事迹典籍)为代表的越地信仰传统对立起来,认为前者在本质上具有社会政治属性,后者在本质上是神话宗教。那么,儒释道与神(母)道的互动是外来文化与本土文化的互动,还是上层文化与下层文化的互动?对此的解释关系到何为越南文化以及近代以前越南士人如何看待汉文化等重要问题。

孔子在中国(左)与越南孔庙(右)中的形象

纵观越南文化史和汉文学史,可以发现二者均根植于越、汉两种文化的深刻互动中。具有神话宗教本质的神道给越南文化土壤提供了底层原生养料,在郡县时期和自主封建国家建立初期,儒释道三教的影响以及它们与原生文化的调和则进一步共同构成了越南的文化底色,使其呈现出越汉融合的特质。佛教、道教尤其在民间影响至深,陈朝时“上至王公、以至庶人,凡施于佛事,虽竭所有,顾无靳啬”,“有人家处,必有佛寺,废而复兴,坏而修复”。而所谓代表越地传统的《越甸幽灵集》也体现了儒家“圣人以神道设教”的思想和“神,聪明正直而壹者也”的选神标准;该书虽成文于十四世纪初,但其中记载的大部分神灵故事形成于七至九世纪,大概也与道教于唐朝中晚期以来盛行于越地不无关系。也就是说,几乎从一开始,汉文化就滋养了包括越地民间信仰在内的小传统文化。

李陈时期,越地神灵纷纷在从自然神向人格神的转变过程中受到儒释道三教影响,完成了神格提升,从民间神灵转变为国家神灵;而与神灵的演进同步,早期汉文学叙事如《越甸幽灵集》《岭南摭怪列传》等从诞生之日起就不是纯粹的越地神灵故事,其中少有浪漫化的神灵生活描写,在表层的神奇叙事之下处处透露出试图化解与“异己”文化之冲突的世俗和实用目的。《越甸幽灵集》中受正统儒家文化支配的“神灵生平—显灵事迹—赐封”的工整叙事结构,《蛮娘传》中风雨雷电从自然神到“四法佛”的演变,以及《李翁仲传》《伞圆山传》等篇目中唐朝人物高骈与越地神灵的互动均是典型的例子。

《越甸幽灵集》封面及目录页

陈末至黎初,抗衡北朝的“向外”国家意识的成熟和儒教地位的提升继续巩固了越、汉文化的并立,并使前者的作用愈发显现。越南汉文学呈现出更多的神圣叙事和越文化色彩,通过民族化的叙事策略(例如将故事背景和文化事象本土化,借用、拼凑和改写故事情节)实现了与“北方”文学的分道扬镳。其中典型代表如十五世纪末被越南封建儒士重新叙述的《岭南摭怪列传》,以及围绕国祖雄王、越地英雄的汉文学叙事。在国家意识的驱动下,经过汉文学和史学作品的精心打造,雄王从地方社会的山神转变为象征国家起源的重要符号,越地的若干历史和传说人物也基本完成了作为“卫国英雄”或“文化英雄”的身份建构。

黎朝中兴至阮朝,即在本文的历史语境中,儒教地位下降,民间浓厚的宗教氛围(尤其是战乱时期母道的兴起)和“向内”国家意识的加强(即国家权力向地方基层社会的延伸)使得越文化特质空前凸显,催生了本土汉文学的新体裁——以神灵神迹为主题的事迹传,以及大量与神、道、佛相关的汉文传奇和笔记作品。柳杏和母道信仰的相关叙事正是其中的重要成果。母道的淫祀习俗是在汉文化“越化”的机制中起关键作用的因素,促使外来的佛教和符箓派道教与越地传统深度融合,让越南民间文化充满了浓厚的佛、道色彩。

近代以降,在西化背景下,传统知识分子重拾儒教,后者尽管大势已去,但依然在降笔宗教仪式和塑造国魂的汉文学作品中释放了最后的光芒;革新派知识分子则开始在中法两国的夹缝中,在汉学与西学的取舍之间有意识地寻找“本土文化”,竭力去掉属于儒家的因素,但仍然把包含道教、佛教的信仰习俗视作越文化。这些文化习俗就像中古甚至更早时期进入越南语中的汉语语素一样,已然成为民族传统的有机组成部分,近代越南人几乎已无法识别其中国文化来源了。

出使清朝时受到表彰的官员李文馥

在科举制度下成长起来的越南古代和近代士人阶层,包括近代受西学影响的革新派知识分子,无一不深受汉文化的熏陶。从主位视角看,他们对汉文化的态度经历了从郡县时期单纯的接受、认同,到自主封建时期对汉文化作为同源“类我”他者的认同,再到近代将汉文化作为“对立”他者而排斥的转变过程。从越南史臣李文馥在《夷辨》一文中“我粤非他,古中国炎帝神农氏之后也”的慷慨陈词中可以看出,古代越南士人在作为中国藩属国臣民的“集体无意识”下,并不认为自身“攀附”了汉文明,而是将所谓“大越文明”视作中华文明之正统,因此,他们抗衡“北方”汉文化的手段是通过史学、文学叙事塑造与北方同样悠久的历史和英雄神灵以弘扬“南国”传统。在他们看来,大越文化实质上是汉文化书面传统与越文化口头传统的结合,前者是以儒教为主体的“雅文化”即大传统,后者是以佛、道和民间祭神为主体的“俗文化”即小传统。北宁省公河社文址碑碑文记载了当地乡绅对于在本社建立“崇先哲、振儒风”的文址的讨论,很好地反映了古代越南士人阶层对于大、小传统的认知。

文长、生徒前卞致中与仝会议曰:“我邑之所以郁郁乎文者,以圣道扶持之功用也,可不思所以崇儒先培道脉,而发前代之所未发乎?”乃先致力于神,凡一亭三庙二寺,莫不一新于丁丑戊寅等年。然后择取市旁干净地营立祠址,草创之初,粗有制度,第尚窄狭,未足壮观。类似的记载在后黎朝尤其是阮朝的文址碑中并不鲜见,如永安省伯球社文址碑亦记载“本社自成邑以来神祠、佛寺则有之,而文址则未也见”。在儒士看来,供奉城隍的村亭、供奉土地神灵的村庙神祠以及佛教寺庙等是村社的固有传统,并非需要排斥和批判的对象,反而可以成为引入儒家传统的基础。在这里,大小传统与文人的关系并非完全如奥尔加所言“作为宫廷官员,文人将远离流行的信仰;而作为乡村社区的成员,他们将接受这些信仰”。在十八、十九世纪的越南民间,一方面,以不同的信仰建筑为载体,大、小传统有明晰的界限;另一方面,大传统在儒士的努力下得以与小传统并行于乡土社会,小传统也因越南儒士对神灵之事的特殊态度而为其所乐道,甚至被认为更能显示出较之于汉文化的区别和优势。正因为如此,由越南士人创作的汉文学作品部分地成为以“雅源”融汇“俗文化”,或以“雅言”承载“俗文化”的载体。

综上所述,在具有汉-越融合特质的越南文化中,我们很难将母道与儒释道的交锋视作本土文化与外来文化的对立,而只能将其看作文化内部同质或异质因素之间的交流或博弈。这一过程在某些时候表现为官方大传统与民间小传统之间的对话,然而与汉、越文化交织难分的情况同理,越南的国家和社会也不仅仅是对立关系,二者并不存在鸿沟,反而表现出国家在村社中、村社在国家中的互动和依存。因此,越南古代知识分子的角色也不是割裂的,他们可以较好地游走于汉文化与越文化、国家与社会之间;在平衡上述关系的考量中,他们的汉文学写作呈现出一个汉-越文化在交锋和包容中寻求共处的象征世界。

柳杏像

新媒体编辑:李秋南

新媒体审读:乐 闻

点击关注