新作赏鉴 董雯婷 | 以狼之名:《帕勒恩的威廉》中狼人的身体隐喻与中世纪罗曼司的伦理建构

重要通知

我刊投稿网址已正式变更为:

literarycritik.ajcass.com

已经投稿的作者请在该网站上查询稿件进度。

为方便读者阅读,本公众号近期开始推送2024年第1期以来的各期文章全文浏览,敬请关注。具体获取方法有以下两种:

1. 进入公众号首页,点击下方菜单中的“我要读刊”选择需要浏览的内容。

2. 文章列表模式下,可选择“服务”标签,在“我要读刊”标签下选择浏览内容。

本文原载于《外国文学评论》2024年第4期,注释从略。查看或下载全文,请移步“国家哲学社会科学文献中心”(www.ncpssd.cn)。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请联系公众号后台。

内容提要

点击图片购买本期杂志

作

者

简

介

英语头韵体罗曼司《帕勒恩的威廉》(后文简称《帕勒恩》)是一部被学界归入“英格兰题材”的经典罗曼司,大约成文于1335—1361年间,其故事梗概如下:西西里岛上公国帕勒恩的王子威廉幼时险被奸人残害,幸得一只狼搭救与保护;这只狼本是西班牙王子阿方斯,他的继母为了帮助自己儿子争储将他变成了一只狼;流落荒野的阿方斯以狼的形态救助、保护威廉,至威廉成人后又将威廉带回家乡继承王位,并最终在威廉的帮助下变回人形。在中世纪文学所塑造的众多狼人形象中,阿方斯既富于智慧、人性和骑士精神,又像传统的狼人一样有残暴凶狠的兽性,而作者却“站在他这一边”,“态度十分不寻常”;鉴于阿方斯在故事里的作用和地位颇为重要,后世又将这一文本称为《威廉与狼人》。有学者还断言称,这个“史无前例的狼人形象……无疑是罗曼司中真正的主人公,他身上不可思议地结合了受害者和机械降神、野兽和守护天使的特征”。

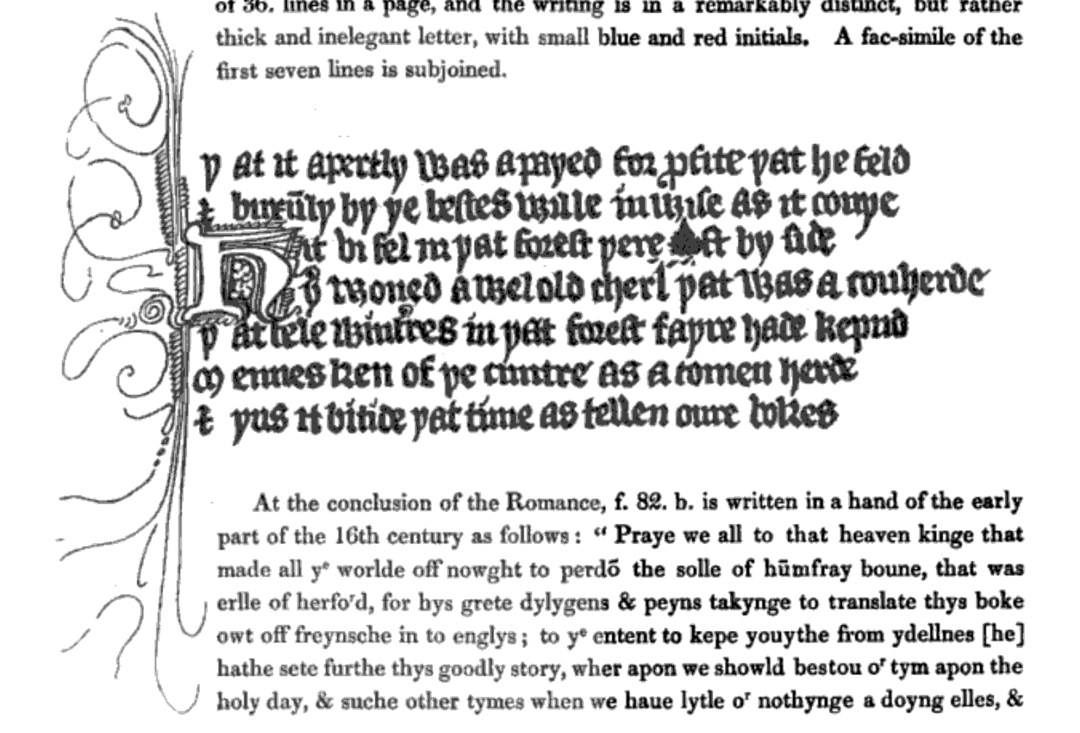

《帕勒恩的威廉》法语手稿十四世纪英译本的前七行摹本

为什么《帕勒恩》这样一部十四世纪的世俗罗曼司会塑造出一个“史无例的狼人形象”?作者的突发奇想似乎并不是一个充分的理由,因为“中世纪不像我们那样重视思想和语言上的新颖性……中世纪文学结构的组成单位比我们的更广泛和朴素,中世纪诗歌更像是一幅马赛克而不是一幅画”。《帕勒恩》改编自十二世纪的法语罗曼司《帕勒恩的纪尧姆》,后者则起源于“由诺曼冒险者在阿普利亚和西西里获得的一些意大利传统”。因此,我们在考察这样的文本及其中人物的独特性时,不能简单地将之视为作者的独创,尤其是像阿方斯这样的中世纪怪物或野兽形象,因为“作者的同时代人会成为他的模特,他也会将对时人来说自然而然的思想和行为注入其动物化人物的身上”。相较于形象固化的罗曼司主人公威廉,阿方斯和他独特的狼人身体蕴藏着超越罗曼司这一文类的复杂内涵,体现出更加丰富的文化潮流、创作动机与社会思想。而就文体本身而言,“对政治、历史和道德等严肃主题的重点关注是头韵体诗歌的一个突出特点”。考虑到《帕勒恩》是在汉弗莱·德·波恩爵士的授意和资助下完成,而爵士本人精通法语,甚至连自己的遗嘱也以法语写就,完全不需要作者为他“翻译”一部法语罗曼司,那么他的资助必然意味着一定程度上的本土化改写和再创作,意味着英格兰政治、历史的映照,这便为本文的研究提供了重要的切入点。

狼人英雄的边缘性:

罗曼司的叙事伦理

西方语境中的狼人历史悠久、影响广泛,是文学史上经久不衰的原型式意象。狼人虽然是或曾经是人,但基于“与生俱来的天赋,或运用他[们]掌握了秘诀的某种魔法,惯于不时变身狼形”。狼人“werewolf”一词源自诺曼语中的“Garvalf”或“Garwaf”,后者又起源于撒克逊和日耳曼词汇,可能是诺曼人从斯堪的纳维亚带来的。可见狼人的历史应该比这个名字更加久远,而每一个历史阶段的社会文化和文学作品也会对这种想象中的生物进行一番演绎和再阐释。我们固然可以通过语言的媒介具象化地“看”到不同时期这种传统怪物的模样,但“一个影像不是我们感知到的东西,而是我们使其上演的过程”。

长期以来,狼人天然地蕴含着死亡的气息,总是给人带来恐怖阴森的感受。早在古埃及人那里,狼就是埃及阴司阿门提的圣物,而狼头人身的赫皮在古罗马也是冥府之神索拉努斯的神使。此外,狼人大都还与人性暗处的邪恶、贪婪、暴戾的欲望有关,首当其冲就是狂暴的食欲乃至食人欲,如广为流行的谚语“饿得像狼一样”,奥维德在《变形记》中描写莱卡翁变形成狼时也说“强烈的嗜血欲”使“他贪食附近的牛羊。现在,和那时一样,他仍以屠宰为乐”。在中世纪欧洲民间关于“变狼术”的传说中,一些人就是因为无法遏制的食人欲望而变成了狼。随着狼人的形象逐渐深入人心,绝大多数流行的狼人故事都伴随着嗜血与食人的罪行,无论其创作者是否有意为之。萨宾·古尔德将欧洲历史上的狼人分成三种类型:第一种在变狼的全过程中都伴随着幻觉,像狼一样嗜血并食人;第二种在变狼时没有幻觉,只是为了满足人性中残忍的欲望而进行杀戮,但不会食人;第三种在变狼时没有幻觉,但有食人欲并会食人。另外,狼人从人变成狼代表着人体内暴戾嗜血的动物性一面占了上风,而动物性在中世纪还意味着危险、野蛮和不法之徒,是文明世界的反面。狼人“werewolf”一词也写作“warg wolf”,其中“warg”(或后来的“werg”和“wero”)被认为与古挪威语“vargr”同源,意为“流氓”或“亡命之徒”,而在古英语中狼也总与“非法的”联系在一起,所以重罪犯在古英格兰也被称为“wulfheafod”。在中世纪和早期现代时期,娼妓这个职业还有个诨名“she-wolves”,指其贪财且与野蛮的性欲有关系。如此,也无怪乎大量民间故事、童话和传说都将狼和狼人塑造为负面形象。

《遭遇狼人袭击的村庄》(木刻画,1512年)

如果从描述狼人介于人与狼之间的容貌与行为的表层语言进入到更深层次的思维模式,我们或许还可以发现,欧洲历史上的狼人形象之所以多为负面,或与塑造他们的隐喻思维密不可分,因为狼人意味着“身体的变形”,而变形意味着偏离、怪异、疯狂等等非正常状态。在有些故事中,人们相信狼人会变形是天生的。早在古希腊时期,历史学家希罗多德就曾记载过会变成狼的民族“涅乌里司人”,中世纪法国南部的人们则认为命运注定了某些人会“变狼术”——这些人在满月时会变成狼,也有些人据说在被狼咬伤或喝了某些有魔力的药水之后成了狼人。鉴于狼人变形时不可自控,当时的变狼术还曾被官方认定为一种特殊的疾病或幻想狂,即幻想自己变成了狼,同时失去人的理智、表现出狼的生活习惯和行为举止,在一些医学记录中甚至有人还的确发生了肢体变形。“正如死亡是人类生命在时间领域的界限,疯癫是人类生命在兽性领域的界限”,所以向兽性滑落的狼人变成“疯人”也并不难理解。从古希腊到中世纪晚期,“会变狼的民族”“天生的狼人”乃至“变狼幻想狂”的传说广为流行,狼人能变形的诡异身体和失智的灵魂意味着陌生的异族人、怪人或疯子,而非“我们”中的一员。在基督教世界观中,上帝以自己的身体为模板创造了人类,人们因此对“身体的变形”有着天然的负面印象。也有学者认为中世纪对跨物种和变形的抵制本质上根植于等级制度——人类被视为理性的,在有实体的生命中处于阶梯的顶端;与之相对,狼人的身体则被视为一种原罪或天谴。中世纪教会常常利用狼人变形传说来训诫教徒:在一个亚美尼亚传说中,一位妇女被圣灵惩罚变成狼;圣帕特里克把威尔士国王变成一只狼;圣纳塔利斯曾施诅咒,让一个显赫的爱尔兰家族的所有成员都以狼的外形生活了七年,等等。

总之,在历史上相当长一段时间里,文学作品与民间风俗中的狼人往往是非我族类的他者,指向神的惩罚和人性中的罪恶,与暗夜和死亡相伴。不过,到了十二世纪至十三世纪早期,欧洲涌现了一批以狼人为主人公或重要人物的文学作品,如与《帕勒恩》具有一定同源性的中世纪籁诗《贝斯克拉维特》和流行时期相近的爱尔兰传说《令人同情的狼人》,拜纳姆将此现象视为与“十二世纪文艺复兴”相对应的“十二世纪狼人复兴”。这些作品对狼人持中立甚至同情态度,淡化了狼人身上的狼性,凸显其人性,强调或暗示狼人的身不由己,当然他们本质上仍属于“另一个世界”。但是,《帕勒恩》中的阿方斯却是一个完全不同的狼人。他作为狼人的恐怖兽性和异己特征在故事中并没有被隐没,反而时常被强调。例如,当他闯入殿中见到贵为西班牙王后的继母时,作者突出了他令人惊骇的形象:“背上硬鬃毛,登时直竖起;∕喉中咆哮声,恐怖令人惧;∕轻近王后身,骤然扑上前。”王后乍见狼人来,顿时花容失色,恐惧地向国王和其他人哭号求助。狼人阿方斯鬃毛竖起、以野兽的喉咙发出可怕声音的形象,不同于以往温文尔雅的骑士英雄,即便与“十二世纪狼人复兴”中的其他狼人形象相比也显得另类。然而,他不仅博得了读者的同情,还摇身一变,成为一个理想的罗曼司英雄,且从故事情节来看也成了“我们中的一员”。

《贝斯克拉维特》手抄本封面插图

显然,这并不是“有人性”等单纯的形象描写决定的,而是罗曼司叙事伦理建构的结果。詹姆逊曾指出罗曼司英雄的“基本边缘性”,认为“他们都与恶作剧的精灵而非光明磊落的英雄更密切地联系在一起”,在文本的世界中往往被视为英雄和恶棍的结合体,受到歧视。就阿方斯这个人物而言,狼人的负面属性使他很难成为一个无可指摘的理想化英雄,但罗曼司的作者却恰恰利用甚至强调了这一点,使阿方斯的边缘性更加顺理成章。例如,文本突出了他的一些不符合骑士道德的行为:当威廉和罗马公主梅丽尔私奔途中在一个小镇被搜捕时,为了引开追来的民众,阿方斯公然以一副恐吓的面孔叼走了镇长的儿子充当人质。这或许也证明“罗曼司有让人诧异的两极化人物塑造……回避平凡生活中的模糊性”。正是因为狼人长期以来给人们留下的可怕印象,从人变成狼的痛苦让阿方斯经历的折磨比死亡更加可怕,但这又使他成为一个最典型的罗曼司英雄,因为罗曼司中“英雄所承受的苦难总是人所能承受的折磨中最骇人的”。换言之,狼人的身体直接指向阿方斯的痛苦经历和他面临的绝境,从而使他的勇敢、坚毅、无所畏惧深入人心,也使他后来变回人形并夺回王位的故事更富有浪漫传奇色彩。就这点而言,他的确比威廉更像是这个罗曼司的主人公。

正如邓恩在比较阿方斯与中世纪流传的故事中“助人的狼”与“被解除魔法的狼人”时所指出的,阿方斯更为关键的不同之处在于,他在旧有的故事情节基础上牵出了后续的发展。他的故事以被恶毒的继母变成狼、不得不逃离宫廷并流落荒野开篇,以战胜继母、变回人形并重返宫廷收尾。弗莱指出,罗曼司和民间故事中的主人公与那些丑陋野蛮的怪物“象征着两个世界的冲突,一个是超越普通体验的世界,另一个世界则在普通体验之下”,前者美好愉快,后者则是“魔鬼般的世界或者夜的世界”,两者天然地隐喻着英雄与恶魔的决斗。这也是罗曼司叙事伦理中二元对立思维模式的体现。阿方斯从人到狼、再从狼到人,既以一己之身链接了两个对立的世界,更以身体的变形和复原具像化地呈现出决斗的整个过程与最终结果。许多罗曼司都有类似的桥段,即“以身体本身——畸形、变形、疾病、治愈与完美——来写就”抽象的善恶之争。反观罗曼司中从小到大都人见人爱的主人公威廉,其人物设定在这方面的叙事功能就逊色很多。

身体的祛魅与施魅:

宗教伦理的建构

狼人的故事在中世纪社会各界都常有讨论,但从人到狼或从狼到人的变形,作为一种超自然事件,其阐释权天然地掌握在教会和神学家手中。他们不仅视狼人为令人厌恶的、罪恶的异端,且常常从根源上否认这种变形的可能性,因其违背了“上帝造物”这一基本原则。这种看法一度使狼人和关于狼人的故事都成为宗教禁忌,信徒们甚至还被警告,如果相信“除了造物主本人所造之外,任何造物可以……被变形成另一物种或类似的事物,那无疑是异教徒”。《帕勒恩》如此大张旗鼓地讲述狼人英雄的故事,看似在公然与教会和神职人员争夺对超自然现象的阐释权。这或是因为十四世纪爆发的黑死病对基督教教会构成了严峻挑战,教会在精神和教育上都显得不够称职。但是,威廉与狼人的故事改编自十二世纪的法语罗曼司《帕勒恩的纪尧姆》,难道早在黑死病之前百余年,就有一系列文本公然挑战教会这个精神与信仰权威吗?

在《帕勒恩》中,西班牙国王如此回忆儿子阿方斯变狼一事:“异术与魔法,倏忽变吾子;∕身成一狼人,野性恰如是;∕可怜兽体健;困顿又何辜;∕吾曾向妻问,瞒吾以诡计;∕(流言与蜚语,吾亦有所闻;)∕然其称荒谬,指彼皆诽谤。”此处作者特别强调阿方斯的身体是“被变形”的结果,且对变形过程与结果描述得极为简洁,同时也仅仅强调了他的野兽身体之“健美”,这便将他的变形与其他同类作品中强调狼人“猎奇性”和“怪物性”的变形场面区别开来。同时,作者在此前还专门详细交代了继母如何出于嫉妒施魔法将他变成狼,使得读者的关注焦点从狼人的变形转向了继母的阴险狡诈。这表明,无论罗曼司有多少“随机出现的神奇物体和诡秘事件……各部分的衔接、细节的关联及叙事结构的协调规划才是罗曼司最重要的”,对于狼人或其他一切怪物,作者“仅提及其名,而非唤起它们的质地、风貌或奇异的起源”。相反,《贝斯克拉维特》和《令人同情的狼人》都将叙事中心放在了狼人的身体本身及其变形的过程上,强调他们令人好奇的“怪物性”。以此观之,《帕勒恩》最有别于其他狼人故事的地方在于这部罗曼司为怪物身体“祛魅”,使之成为“奇观,它是生活中的现实,而不是想象中的幻象”。

正是这一“祛魅”使得这部罗曼司规避了与教会在狼人变形现象上可能存在的争议。史蒂文斯将包括变形在内的所有中世纪超自然奇迹分为三种:第一种是神秘且动机不明的,无法解释也不可预期;第二种是魔法,即由人控制的奇观;第三种是由上帝控制的神迹。《贝斯克拉维特》《帕勒恩》与《令人同情的狼人》这三个狼人变形故事即依次对应着上述三种不同的奇迹。但是,严格意义上来说,只有《令人同情的狼人》中的狼人变形属于真正意义上的奇迹,即那些“在[上帝]创世的秩序之外做到的事情”;而作为神权和教会的代表,故事中的神父将这种奇迹牢牢地框定在了基督教的阐释范围内。前两个文本中看似游离于上帝意志之外的“奇迹”则算不上真正的奇迹,正如阿奎那所言,“假如魔鬼凭借其本性的能力做了一些奇妙的事情,那么这些事情就不能在绝对的意义上……被称为奇迹”。相反,它们恰恰是上帝创世秩序的一部分,因为“所有奇妙的经验和奇迹都来自自然事物”,而自然事物归根结底都是出自上帝之手的产物。或许正是受此影响,此时的娱乐性文学常有“模糊物种间严格界限的趋势”,但这并没有溢出基督教的理念框架,更谈不上对教会和神权的挑衅。在作者与读者看来,阿方斯的狼人身体可被视为他和继母间正邪对决的阶段性结果,是一种日常性的、自然的“奇观”,而非神学意义上的奇迹。

不过,虽然“祛魅”为狼人的身体变形免除了宗教层面的审视和质疑,但要将阿方斯塑造为一个理想的英雄、一个多次救助威廉的义士,仅“祛魅”是远远不够的。毕竟在奥古斯丁之后的基督教教义中,人的原罪使其本身就是不义的:“人只要遵守上帝的诫命,肉身也会是灵性的,但现在,连他的心志也变了肉身的。”作为一个肉身是狼人的复仇者,阿方斯根据自己的理解和判断去行正义,这便更加重了他自身的原罪。换言之,文本对阿方斯的英雄与义人形象的塑造,不仅意味着他要超越他的狼人肉体,更意味着他要超越凡人的智识的局限,这便使得这部罗曼司不得不面对与宗教和神权的交锋。在雅克·勒高夫看来,中世纪这些被自然化的奇事在很大程度上可被视为基督教内部“宫廷阶级对神职文化的抵制”。在《帕勒恩》中,阿方斯与威廉没有得到上帝或其代理人即神职人员的任何实质性帮助,“由上帝控制的神迹”在这部罗曼司中是缺失的。不仅如此,当威廉和本应与希腊王子成婚的梅丽尔私奔后,作者不无嘲讽地描写了婚礼当天教皇和主教们如何穿着他们最好的礼服在圣彼得教堂兀自等待主持仪式。然而,阿方斯这个狼人却奇迹般地先知先觉,不仅屡次及时救护威廉,甚至还在威廉与梅丽尔逃亡到家乡前给他们捕来两头鹿,让他们披上鹿皮,而威廉的母亲也正巧在梦中见到两头鹿,并且视鹿为自己的救星,最终鹿皮促成了母子重逢。因此,正如研究者所言,“在那些纯粹世俗的虚构罗曼司中,非基督教的奇迹似乎取代了基督教的”,而这些奇迹的缔造者或当事人往往都是勒高夫所说的“宫廷阶级”。

《帕勒恩的纪尧姆》法文版卷首插画

《帕勒恩》的赞助人汉弗莱爵士正是英格兰国王爱德华一世的外孙,而《帕勒恩的纪尧姆》的作者也多次提及女赞助人“奥朗伯爵夫人”,明确表示作品是在她的指示下由拉丁文献翻译而来。据考证,这位伯爵夫人是君士坦丁堡皇帝鲍德温六世的姑母,而后者的舅舅则是《朗斯洛特》等经典骑士罗曼司的作者克雷蒂安的赞助人阿尔萨斯的菲利普。换言之,这些罗曼司赞助人的家族与王室和宫廷的联系可谓密切。如果我们将脱离了严苛的“上帝造物”语境的狼人身体变形奇观与宫廷阶级联系起来,就不难联想到在这个时期非常流行的“国王神迹”:人们相信世袭君主拥有某种超凡的能力,其身体能够抵挡邪祟,治愈疾病。有记载称,爱德华一世每年以他的国王之手摸治一千名病患,他的儿孙爱德华二世和爱德华三世也同样定期举行这种治病活动,即所谓“国王为你触摸,上帝为你治疗”。在这个意义上,故事中所暗示的狼人王子阿方斯在事实上比教皇和主教们更接近正义,或者准确地说更接近上帝的旨意,这与同时期流行的将世俗国王的身体视为上帝旨意在人间的具象化存在的观点是相通的。

正如基思·托马斯所总结的那样,中世纪“王室故意强行借用古老的信仰,以建立王权的超自然地位”。在此时的骑士罗曼司,特别是那些受到王室成员和亲属赞助的文学作品中,大量王族主人公身上常发生超自然事件,但却很少依赖上帝及其代理人的力量,也无法单纯地用上帝造物论来解释,这些作品中的“基督教徒,虽然经常坚持他们的信仰,但胜利主要是通过他们自己的亲身努力”。可见,在通俗文学及大众文化内部,身体“祛魅”的同时伴随着新的“施魅”:在上帝威权不变的基础上,神化封建王族及其高贵身体的信仰体系已然植根民间。而在这个过程中,基督教真正意义上只属于上帝的奇迹,也被封建王朝和骑士制度所宣扬的人的美德所取代。这也是在后人提出的“十二世纪文艺复兴”中开始出现的思想潮流,且与当时的修道院写作传统所主张的“把注意力从奇迹和奇观转移到对普通美德的模仿上”并不相悖。在对宫廷阶级与骑士群体的身体“施魅”中,教会和王权的退与进已初见端倪。

肉食性男性气概:

性别与政治伦理的建构

当威廉与梅丽尔这对爱侣在逃亡中与阿方斯失散时,梅丽尔向上天祈祷:“可敬我狼人(oure worti werwolf),但愿他安好!”“我们的”(oure)这样的认同在中世纪狼人故事中实属罕见,且阿方斯还被视为“有骑士精神的狼人……所有人追随的榜样”,这表明这个狼人形象的特殊性并非仅仅用有人性、机智这类简单特征就可以解释,比如《令人同情的狼人》中的狼人也同样会运用智慧,甚至还能说话。中世纪罗曼司比同时期流传的民间故事篇幅更长、创作上更加成熟或许可以解释阿方斯的独特性,但这并不能在思想文化层面真正解释该现象,正如研究者所言,“如果我们探究为什么某些元叙事在特定的时间和地点起作用,会发现答案不一定与某个单一的知识进步有关,而是与意义、权力和行动的正在变化的结构有关”。

事实上,阿方斯这个形象的特别之处,不仅表现在他是“我们中的一员”,有高贵的人性和智慧,还表现在他虽是狼人却屡次进入公共领域。当威廉与西班牙国王在王宫大厅内进行战后谈判时,作者这样描写阿方斯前来觐见父亲的场景:“俄而入一狼,壮硕又俊美;∕举止极优雅,进退皆有度;∕自向国王去,俯身吻其足;∕以礼敬事王,以计传其意;∕其情颇恳切,仿佛求相助。”即使在后世的诸多文学、影视作品中,这样的场景都是少见的,因为无论是在中世纪还是近代乃至现代社会文化中,狼人的野兽身体都意味着他们是隐没在社会边缘的法外之徒,无论他们是否有人性和智慧,他们所具有的野兽特征这一面就使得他们无法承受公众目光的严厉审判。但是,阿方斯这个骇人的怪物却以王子的优雅礼仪,大方地行走在宫廷这个公共领域里。按照哈贝马斯的观点,中世纪欧洲的公共领域属于“代表型公共领域”,普通公众是被动的,而代表他们的封建领主则集政治、经济、文化统治权于一身,且这种公共领域与一整套关于“高贵”行为的繁文缛节密切相关,“实际上是缺乏实际内容的,因为它是封建领主为了实行专制统治而以公共的名义制造出来的象征”。这既可以解释阿方斯这位狼人从私人领域进入公共领域的不寻常,又从另一方面表明他出现在公共领域的怪物身体所必然承载的权力内涵、意识形态与政治属性。

该场景出自《巴勒莫的威廉》,描绘了阿方斯出现在宫廷中向邪恶的继母扑去,但被威廉制服。

自十二世纪起,欧洲贵族宗亲政治“进入更狭隘的父系结构,家族王朝由男性队列传承”,《帕勒恩》及其所改编的十二世纪法语原作对此都有所表现:威廉和阿方斯均为原本在继承队列中排第一顺位的王子,但却都被排在他们之后的觊觎王位者或其同伙谋害,不得不背井离乡,故事以他们无可置疑地取回自己的权力为完满结局,且威廉还通过与梅丽尔的婚姻获得了罗马皇位。对性别和继承队列的强调在民间催生出了许多以王子和继母间的冲突为题材的故事,若我们从《帕勒恩》中提取出“王子被继母变形为野兽”这个母题,便能发现不少极相似的中世纪文本。例如,中世纪冰岛的《赫罗尔夫·克拉基萨迦》中就有一位王子名叫比伦,同样具有巫术背景的继母趁比伦父亲外出和他调情,却被严词拒绝,于是她用一只狼皮手套击打他,将他变成了一只熊。比伦与阿方斯的相似之处在于,作为宫廷秩序和领主权力的男性守护者与继承人,他们都面对着一个冲击宫廷秩序、对男性队列传承造成重大威胁的恶毒继母,他们的身体被继母的巫术变成野兽,且变形的过程或结果都与狼有关。正如巫术和女性的组合在中世纪得到广泛认可与宣传,狼或所有犬科动物与男性气质的密切关系在当时也同样得到了默认。在讨论人与狗的结合体“犬人”这种与变狼术极相近的文化现象时,有学者认为,犬人这种生活在文明世界的边缘,像人类一样聪明、理性,但对陌生人却很凶残、充满敌意甚至会吞食敌人的生物,表现出了一种“肉食性男性气概”,这是一种文化幻想,“是人们对古老的、未经腐蚀的、崇尚勇气、忠诚和力量的价值观及武士文化的怀念”。正是基于这种文化幻想的内涵,狼人为恶毒女人所害的故事也被视为男权社会厌女文化的一个反映。

发现于瑞典厄兰岛的木板刻画。其内容可能为独眼的奥丁正在指引一名狂战士。

在故事中,阿方斯富于男性气质的狼人身体与他精神和行为上的高贵品质始终相得益彰,并在政治层面直接对立于女性所代表的“混乱”和“非法”。故事中威廉的亲生母亲、丧夫后统治着帕勒恩的王后,被西班牙人的进攻吓得六神无主,与之形成鲜明对比的威廉则在狼人阿方斯的护卫下以“肉食性男性气概”出场并成功退兵;王后见状忙主动让位,但威廉却坚定地拒绝了女性主导的“非法的”王位赠予,直到阿方斯昭告天下他就是帕勒恩遗失的王子,威廉才以男性第一顺位继承人的身份顺理成章地登上王位。此后,变回人形的阿方斯也轻易取代了继母扶持的弟弟,继承王位。当阿方斯从狼变回人形时,王后还特意强调说他身上没有任何东西是一个男人不该有的。也正是基于这种以性别和血脉所划分出的阵营,比伦与阿方斯们不会责怪在自己陷入困境后无动于衷的父王,仍对其恭敬示好,只对继母露出了獠牙。

不过,阿方斯与其父王之间的感情并非完全没有裂隙。在故事中,他从狼变回人的一幕同样发生在宫廷这个公共领域,当他沐浴身体后被问起将由谁为他更衣——在《贝斯克拉维特》中穿衣是狼人变回人形时必经的最后一步——阿方斯这样说:“‘夫人,以圣母之名;∕我将披我衣,领我命;∕堪当此任者,世间唯一人’;∕王后问:‘此人是谁?莫非汝父?’∕‘非也,上帝啊,重塑我身者,∕那位好骑士,众人皆能识。’”阿方斯指定由威廉来为自己披上衣服,并接受他的册封;威廉则与他约为兄弟,并将自己的姐姐弗洛伦斯嫁给了他。至此,阿方斯才算真正变回了人,并重返他熟悉的宫廷。阿方斯在变回人形过程中关键的“更衣仪式”上没有选择自己的父亲西班牙国王,而是选择了年轻的盟友威廉作为施仪者,代表了许多英法罗曼司对当时统治阶层政治局面的反映。一方面,由于王权的合法更迭重视性别、血脉和序列远胜于亲疏,这在通俗文学中常常会演化为王子与上一任君主间若即若离的关系,许多中世纪罗曼司在当时都既有“强调王权的正统性和光荣传统”的作用,又“通过反叛和挑战国王的权力制造出反君主的冲击,并抛出如继承权、舆论共识、忠诚于某一有魔力且不可思议的血脉等政治问题”。另一方面,由于处于国王之下的贵族主人公地位“不稳定,他们的权威在上被雄心勃勃的君王所挑战,在下则被新兴的资产阶级所挑战”,在维系自身并不牢固的政治地位和利益时,他们更倾向于和处境与立场相似者结盟,而不是一心效忠于现任君主。就此而言,狼人的“犬科动物属”身体和传统上法外之徒的形象,成为阿方斯忠于盟友、疏离君主之立场的政治宣言,而他能从狼变回人,顺利地再度进入宫廷生活,融入威廉与梅丽尔所代表的统治阶层,则是对他这种忠诚的信任和回报。

值得一提的是,经过英格兰作者的改编,阿方斯作为政治盟友的正面英雄形象得到了空前强化。正如研究者所言,这部罗曼司的作者之所以“重新创作了与主人公的狼人同伴有关的小说场景”,尤其是狼人贴身照顾并引导威廉的场面,原因或在于赞助人汉弗莱爵士的个人立场。汉弗莱的父亲曾与其他贵族一起发动过针对在位君主也是其妻兄的爱德华二世的起义,兵败后其盟友兰开斯特的托马斯伯爵以叛国罪被杀。事发时,汉弗莱尚且年幼,但此后特意命自己的遗嘱执行人去托马斯伯爵的墓前表示崇敬与追思;英王爱德华三世在位时,汉弗莱始终疏远王室,没有参加过该君主执政时期的几次关键战役,甚至缺席了圣乔治节的胜利庆典。汉弗莱主动边缘化自己的政治角色,表达对父亲盟友的崇敬,可见他在精神原型上可能更加贴近狼人阿方斯,而不是一直处于宫廷生活核心圈的主人公威廉。这个故事最终以帕勒恩和罗马两国合一,被选中的合法君主在盟友的拱卫下治理国家收尾,或许正是汉弗莱政治理想的呈现。

狩猎者与保护人:

社会历史伦理的建构

几乎所有的狼人乃至兽人故事都含有血腥、暴力和杀戮的内容,这甚至是大多数狼人故事最核心的部分,因此狼人在中世纪还有一个重要的象征意义,即野蛮残酷的杀戮和暴戾血腥的军事行为。在1898年出版的《盎格鲁-撒克逊字典》中,“wulf”这个词条就指出,“狼是一个在战斗场景中频繁出现的角色”,且该字典也收录了“hildewulf”这样专指战士的衍生词。虽然狼人一词的前缀“wer”可以解释为源自盎格鲁-撒克逊语,意为“男人”,但也有研究者认为可以解释为源自条顿语,意为“战争”,所以其组成的复合词如“werboda”(传令官)、“wereman”(士兵)及“werewall”(战时防御工事)等等,也都与军事相关,甚至爱德华一世时期还制造过一种叫作“warwolf”的军用战斗器械。就此而言,狼人兽性的身体和暴力行为强调的是军事上的强大。在《帕勒恩》中,威廉在迎战西班牙军队时就手持一块画着狼人的盾牌,这成为他在战场上的标志,也让敌方意识到“对战狼人者,何其不明智”。

然而,在作品中阿方斯本人却并没有亲身上战场参与过任何战斗。考虑到包括《帕勒恩的纪尧姆》在内的许多中世纪文本都不回避描写主人公残忍戮敌的行为,甚至还时常表达赞赏,《帕勒恩》中阿方斯这个几乎不涉及军事暴力和杀戮行为的狼人就更显得特别,他的狼人身体似乎在关键场合失去了“魔力”。不仅如此,整部罗曼司中具体表现骑士征伐与武力的部分都被简化了,英格兰改编者大大压缩了“萨克森公爵起兵反叛罗马皇帝”和“主人公威廉打退西班牙人对帕勒恩的围攻”这两个军事事件的篇幅,其“长度被删减得少于原作的一半”。1985年新编版《帕勒恩》的编者也指出,英格兰作者“对战斗场面进行了相当幅度的缩写”,而其中狼人罕见的缺席更是大大减少了与残暴、血腥、死亡相关的战场描写。另外,就故事整体的情节逻辑看,主人公威廉夺回王位,主要依靠的是阿方斯的帮助以及与阿方斯的父亲西班牙国王握手言和;而威廉之所以能取得罗马的皇位,则是经由他与罗马公主梅丽尔的联姻。作为罗曼司的主人公,威廉的成功更像是一位政治家的成功,而不是一个骑士的成功。于是,有学者便推测这部作品的“目标受众……对源自[中世纪]正统罗曼司传统的内容不太感兴趣”。

但事实果真如此吗?尽管在《帕勒恩》中阿方斯没有上过战场,但作者对他的高强武力一直不吝笔墨,文中有许多他用武力解决实际问题的桥段。比如,为了饥肠辘辘的威廉与梅丽尔,他拦下了一个包袱里带着面包和煮牛肉的农民:“咆哮逞狂野,作势裂其魄;∕利爪按胸膛,四肢紧伏地;∕农夫翻身急,胆战心更惊;∕惧极无所傍,唯能复祷告;∕祈愿天垂怜,猛兽口中还;∕泣下何其惨,走时何其疾;∕只求留一命,不敢稍迟缓。”阿方斯扑向前去的凶猛继承了骑士罗曼司中英雄跃马扬鞭的雄伟气质,而他对手的惊慌失措更反衬出他的神武。同样的,在阿方斯为了引开追兵叼走镇长之子时,作者详细描述了焦急的众人如何手忙脚乱地吹响号角、疲于奔命,在阿方斯达成目的后又特别强调他如何把孩子轻放在地上,而孩子身上则“全无半点伤”。在这些段落中,作者既强调了狼人强健的身体和压倒性的武力,也对他的对手进行了赏玩性质的嘲讽,可以说,《帕勒恩》“施加于下等阶级的暴力和羞辱,在程度上超过了原作”。这种充满了嘲讽和蔑视的“羞辱”使阿方斯的暴力行为与传统上狼人攻击时动辄撕裂人体甚至食人的血腥残暴有了本质区别,表明作者有意让他远离战场上暴戾屠戮的狼人形象:他更像一个有点玩世不恭的骑士,而不是一个残暴的战士。

可见,令阿方斯在战场上缺位,并非要抹杀这位罗曼司英雄的高强武力和善战之威,只是将其展示武力的场所由军事场合转换到了平民生活。有研究者指出,在“那些伟大的罗曼司中,失去效用的魔法为实现人类理想开辟了道路”。在《帕勒恩》写成的时代,英王爱德华三世及其子“黑太子爱德华”对法国发动了一系列军事行动,1344至1347年间,英军“仅装备一项开支就超过了24.2万英镑”,大规模战争和大量经济支出使上至贵族领主下至普通民众都承受着巨大的压力。与此相对,当时许多在边境地区拥有土地的贵族领主并不希望与法国打仗,相较于法国人,他们“更害怕苏格兰人和威尔士人的入侵”。据记载,汉弗莱爵士不仅没有参与这些军事活动,甚至还罕见地辞去赫里福德治安官一职,尽管这个军职过去一直由他的家族世袭。同时,他还是当时极少数未行嘉德骑士头衔授予仪式的贵族之一。可见,汉弗莱似乎从未向往过在战场上建立军功。罗曼司的作者从阿方斯身上剥离狼人身体所代表的军事意象,避免让他进行血腥的战场征伐,很可能与这位赞助人的反战立场相关。

《黑太子爱德华》(1453 年,现藏于大英图书馆)

另一方面,狼人阿方斯对平民的施暴、戏弄和放生,或可被视为“狼与羊”社会地位的寓言。像汉弗莱爵士这样的贵族领主,尽管他们与在位君主刻意保持距离,拒绝在战场上做王室的猛犬,但在面对广大平民时,他们仍然强调自己作为“狩猎者”的社会地位——汉弗莱在其父死后继承了赫里福德伯爵六世和埃塞克斯伯爵十一世的封号。当诗人按照惯例在故事结尾后再次对赞助人表示感激时,他特意写道:“为我们的好爵爷祈祷,是他促成了这项工作∕他乃是赫里福德伯爵:汉弗莱·德·波恩∕他那亲爱的母亲,可是爱德华国王的女儿!”可见,与许多经典骑士罗曼司一样,《帕勒恩》仍致力于表现和维护统治阶级的高贵身份与文化霸权,它的贵族受众将自己的骑士理想和领主地位寄托在了狼人身上;狼人作为狩猎者,与被其抢劫和羞辱的农民共同构成了德里达所发现的“动物共同体”:“在这个动物共同体里,首领是某种狼,类似狼-僭主……这个首领是一个更强有力,因而能将他所命令的人——即牲畜——吞食掉的主权者。”同样的,威廉与典型的骑士罗曼司主人公之间的差异,也可在阿方斯身上找到缘由。若我们将阿方斯和威廉的关系代入到经典罗曼司中那些遭受误解或驱逐的骑士与被他们所解救的不幸女性之间的故事中,就可以发现这部罗曼司的作者仍然在借用中世纪正统罗曼司传统中骑士主人公的行为逻辑,只不过对表面上的男女情爱因素进行了一番清洗并整合了历史意识:与正统罗曼司传统中骑士英雄保护并拯救贵族女性一样,阿方斯保护并拯救了威廉和他的国家。在《帕勒恩》结尾处,罗马皇帝在女儿梅丽尔与威廉的婚礼上有一番演讲,告诫她要善待穷人,待人仁慈。对照法文原作,可以发现这段演讲实则是英国诗人的独立发挥。然而,当读者读到此处时,他们一定会记起,当威廉与梅丽尔私奔后,也是这位罗马皇帝宣布,一旦抓住威廉便要绞死他,让他被马分尸。同样的,阿方斯的父亲西班牙国王也曾出兵威胁帕勒恩。与他们形成鲜明对比的是一路救护威廉的狼人阿方斯,他才是威廉与梅丽尔终成眷属的关键。早在威廉还是孱弱幼童时,阿方斯就以狼的身体和才能慈爱地照顾他:“幼子若有需,无论是何物;∕尊贵之野兽,皆能足供允;∕使其所居处,无处不安适;∕掘土空地上,筑成一堑壕;∕其中置干草,垫底围暖巢;∕另有蕨菜类,复又添香草。”夜里,他还用自己的四只爪子拥抱着小威廉入睡。显然,相较于描写并突出狼人强大的战斗力和杀戮能力,英文罗曼司的作者更着重体现的是他救助威廉的善举,甚至是他对生命的尊重。1348年黑死病传入英国后,死亡的阴影真实地笼罩在每一个人身上,保护生命成为十分迫切的社会诉求。据记载,当时汉弗莱在埃塞克斯郡的两个庄园的死亡率就达到50%—60%,另外其他郡的三个庄园则是43%。在一定程度上,这也可以解释《帕勒恩》为何历史性地以狼人对威廉及其国民的保护与拯救,取代了以往骑士罗曼司中以暴力杀伐为代价追逐爱情理想的主题。

近年来,许多中世纪文学、文化和历史研究者都越来越关注所谓的“怪物论”,认为借助怪物——存在于特定历史背景下的表面丑恶的造物——这个“窥视镜”可以揭示出其生成语境中的重要信仰、价值观和渴望。作为罗曼司主人公威廉的伙伴和盟友,阿方斯在相当程度上具有人性并不出意料,而他勇猛、忠诚、阳刚、不惧权威而命途多舛的罗曼司英雄形象却主要来自他的狼人身体。

詹姆逊曾讨论了“罗曼司作为一种模式的历史”,并指出“考察是什么在因封建制度的衰落而形成的日益世俗化和理性化的世界中代替了中世纪罗曼司在其社会环境中可信手拈来的那些魔幻的和他性的素材,是罗曼司作为模式的历史得以浮现的前提”。换言之,与现当代言情罗曼司纯粹的大众通俗文学属性不同,为贵族赞助人及其周边受众服务的中世纪英语头韵体罗曼司在一定程度上代表着一种历史叙事模式。同朗斯洛特、帕齐伐尔、高文爵士等远离下层民众却又在保护弱者的道路上屡屡以看似荒诞不经的奇迹介入严肃宏大的历史议题的罗曼司骑士英雄一样,《帕勒恩》中的狼人阿方斯也是整合了中世纪正统罗曼司传统和所处时代社会现实的产物。借由这个怪物,作者将十四世纪英格兰历史、文化与政治等诸多因素糅合到了一个传奇故事里,让狼人的身体隐喻贯穿了这部罗曼司的核心,真正成就了阿方斯狼人身体的传奇——这才是阿方斯这个狼人形象如此复杂、特殊并成为《帕勒恩》“真正的主人公”的根本原因。随着十五世纪后贵族骑士阶层的衰落,寄托在狼人身上的特定群体的社会理想也逐渐淡化,由其兽性所孕育出的契合骑士道德与气质的特性不再受到欢迎,其暴力、不守法的形象在此后的几百年间使得狼人沦为许多连环杀人狂故事的主人公;而在现当代大众文学作品中,他们又以承载着对人与自然共生关系的怀旧意识的被压迫的边缘者形象,再度进入大众的视野。就此而言,狼人也是中世纪罗曼司在西方虚构文学史上承上启下地位的一个缩影,其传统与影响从未断绝。

新媒体编辑:何欣怡

新媒体审读:乐 闻

点击关注