旧文品读 陆一琛 | 死亡的影像修辞:罗登巴赫《死寂之城布鲁日》的摄影图像研究

内容提要

《死寂之城布鲁日》是欧洲历史上第一部以照片为插图的叙事小说,它创造性地将摄影插入文学文本,不仅提升了摄影艺术的地位,还提出了作为现代性媒介的摄影如何影响文本及其接受的问题。另一方面,文本的在场也改变了摄影:摄影逐渐脱离表征与指涉的重负,成为死亡的象征、通灵的媒介,并被赋予了社会批判功能。从写实图像到具有象征主义色彩的再现媒介,文本的存在完全改变了摄影意义的产生途径,极大丰富了读者的阅读与审美体验。

本文原载于《外国文学评论》2018年第2期,注释从略。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请与本公号后台联系。

作者简介

陆一琛,女,1988年生,北京大学法国文学博士,巴黎索邦大学博士,发表本文时为苏州大学外国语学院讲师,主要研究领域为法国现当代文学、法国现当代文学与视觉艺术。

比利时象征主义诗人、作家乔治·罗登巴赫(1855—1898)的《死寂之城布鲁日》出版于1892年,是摄影文学史上具有里程碑意义的一部作品。全书包含35帧照片,均出自供职于捷莱维图片社和诺登兄弟摄影室的摄影师之手。正如摄影诞生初期大部分藏于镜头之后的摄影师一样,这些照片的作者也被剥夺了署名权。人们更愿意相信照片的显影源自“自然的魔法”,摄影被戏谑地称为“阳光绘画”,并被摄影理论家塔尔博特定义为“自然的画笔”。十九世纪民众对于摄影术以及摄影图像的“误读”根深蒂固,以至于摄影术初创时期的某些观点(如摄影与死亡的关联),经由本雅明、巴特、桑塔格等作家不断放大,已成为摄影本体论中不可或缺的向度。

乔治·罗登巴赫像

1892年2月,《死寂之城布鲁日》以连载形式发表于《费加罗报》。同年6月,弗拉马里翁出版社将该小说结集出版。在完全保留首版小说章回结构的前提下,罗登巴赫又加入了第六和第十一章。至于插图,根据丹尼埃尔·格罗诺夫斯基的推测,为了使这部篇幅较短的小说更符合当时出版界有关单行本小说的篇幅常规,出版社尝试性地选取了35帧插图,并在印制过程中采用了当时非常先进的照相制版术,将整部小说扩充至158页。遗憾的是,现今已无法考证作者本人是否参与到了照片的选取、编辑以及排版等流程中。可以肯定的是,这个尝试首先是为了迎合当时受众的喜好。随着摄影印刷术的不断改进,早在十九世纪下半叶,摄影就开始以插图的形式进入不同类型的文本,尤其是科学类、艺术类文本和游记。本雅明所说的机械复制时代正式开启:摄影不仅是推动艺术品产业化和商品化的重要因素,还是整个文化产业的风向标。1880年后,摄影插图逐步替代了传统插图小说中的手绘图像。摄影的介入使插图小说受到新兴小资产阶级读者的追捧,继而成为二十世纪五十年代炙手可热的“摄影小说”的前身。

不过,在此有必要做一个简单的区分:“摄影小说”特指附有摄影插图的通俗类小说;小说中的插图以具体情节和背景为蓝本,通过摆拍、特写等方式完成,为的是让小说人物和情节可视化,增进读者对小说内容的理解。从符号学角度而言,摄影小说遵循着同传统插图本小说一样的意指结构,即图解:影像以冗余信息的方式复写了某些在本文中已给出的信息。用巴特的话说,图像类比式地再现了部分文本的所指。但《死寂之城布鲁日》并不属于典型的“摄影小说”,即便出版者此举背后有着很明显的商业考量。法国学界更乐于将其归入“摄影叙事文本”。一方面,罗登巴赫的文本具有一般摄影小说无法比拟的文学性:马拉美在致罗登巴赫的信中便将《死寂之城布鲁日》称为“著作”。另一方面,插图的拍摄完全独立于文本,图像与文本之间并不存在“图解”式的意指关联。编者出于表意、审美等诉求,将文字与照片按特定方式进行整合、排版,使不同的表意符号在书本内部空间自由碰撞,以期在丰富阅读体验的同时,突破两种媒介的表达极限。

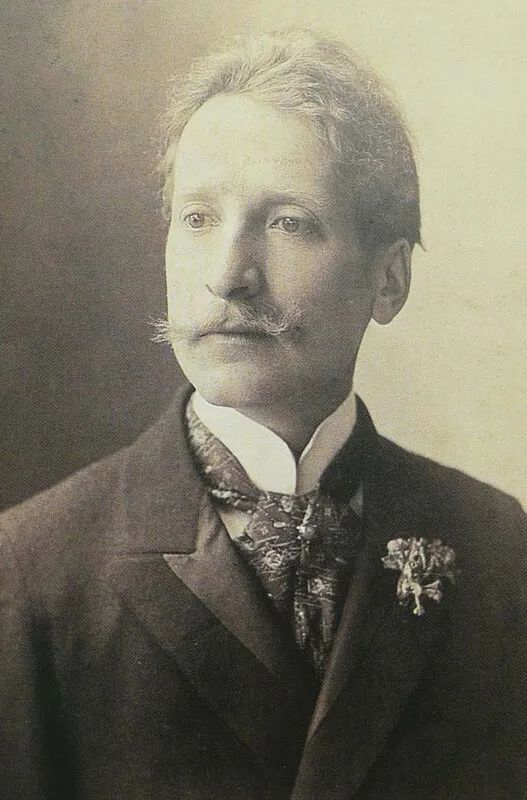

《死寂之城布鲁日》的装帧甚为考究。在艾奈斯特·弗拉马里翁和罗登巴赫的邀请下,比利时画家费尔南德· 赫诺普夫为小说创作了封面画。这幅画以莎士比亚笔下的奥菲利娅为题材,带有明显的前拉斐尔派特征,与小说中的诸多主题(水、倒影、女性的飘逸长发和死亡等)遥相呼应。但小说并未获得想象中的成功,以至于再版过程中,不同出版社都根据自己的需求对配图进行了删减和调整。1904年弗拉马里翁出版社再版该小说时,剔除了16张照片,又加入了德拉维尔专门为小说创作的插画。这些插画再现了小说的重要情节,例如于格剪断亡妻发辫以及他用辫子勒死情人的场景等。到了1914年,弗拉马里翁出版社干脆删掉了所有照片,只保留文字内容。直至二十世纪九十年代,随着“世纪末文学”的热潮,罗登巴赫的小说才被重新发现,初版的《死寂之城布鲁日》才得以重见天日。

《死寂之城布鲁日》1892年原版封面,采用比利时画家费尔南德· 赫诺普夫设计的图案。

即便是初版当年,几乎所有的文学家和评论家都曾无视摄影插图的存在。或许十九世纪末的巴黎文人圈深受波德莱尔所撰檄文《现代公众与摄影》的影响,摄影被认为是“科学和艺术的仆人”,只能从事机械性的复制和记录工作:“如果摄影被允许踏入不可触知的想象疆域,并染指因具备人类灵魂而有价值的事物,这将是我们的不幸!”《死寂之城布鲁日》遭受的冷遇很大程度上源自现代公众对摄影及其艺术追求的认知偏差,而《死寂之城布鲁日》的持久魅力也恰恰来自文本与摄影审美追求的落差:摄影被认为是现实主义艺术,而罗登巴赫的作品则带有明显的象征主义色彩,并逐步向奇幻文学靠拢。“现实”的图像与“虚构”的文本在小说特别设定的空间——布鲁日——交叠:一方面,35帧酷似明信片的插图为故事的发生和发展塑造了最真实的背景,文字与图像的偶然重叠大大增加了事件的可信度,并将故事牢牢地根植于现实世界;另一方面,虚构的情节设计、夸张的人物表现以及并不那么新颖的主题则不断将读者置于亦幻亦真的犹豫中。是笃信宗教的布鲁日,还是阴魂不散的亡妻借于格之手杀死了渎神的情妇?抑或是愤怒的于格为了顾全自己的尊严而处心积虑地将让娜置于死地?这完全符合托多罗夫对于奇幻文学当中“犹疑”的定义。但《死寂之城布鲁日》并没有止步于制造悬疑和恐怖,而是进一步通过照片与文字的协作重复关键意象,在彰显其象征含义的同时含沙射影地评判世纪末仍旧生活在宗教阴影下的弗拉芒古城布鲁日。

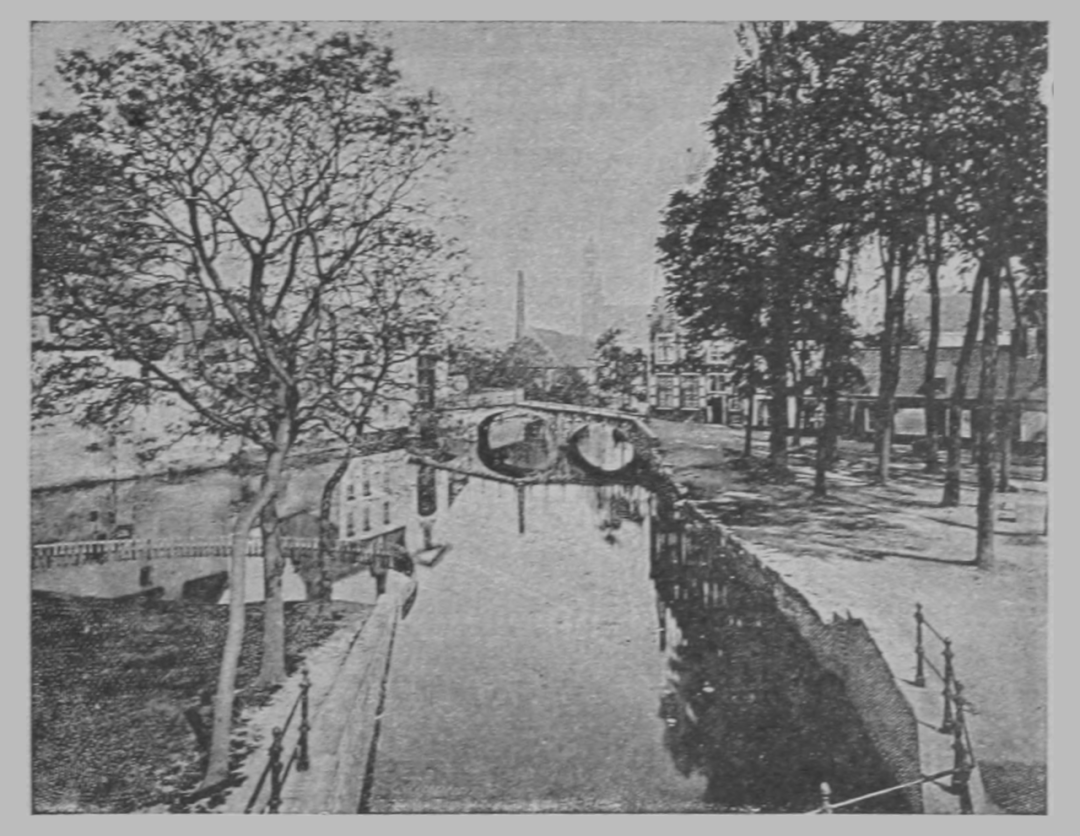

《死寂之城布鲁日》开篇插图

一、摄影:死亡之眼

《死寂之城布鲁日》讲述中年丧妻的于格·维安为悼念亡妻,只身前往布鲁日定居的故事。布鲁日阴森忧郁的氛围正好便于他寄托愁绪哀思。他将亡妻用过的家具、器物、服饰等统统搬到了位于布鲁日河岸边的大宅子里,并命令仆人小心打理,尤其是被保存在玻璃罩里的亡妻发辫。每天早晨,于格都会在客厅里回忆与亡妻一起度过的幸福时光,客厅里挂满了亡妻的照片和画像,仿佛这位女主人从来不曾离去。但五年后的一天,于格外出散步时偶遇舞女让娜。无论是身材、长相还是发色,让娜都和亡妻如出一辙。震惊之余,于格开始疯狂追求让娜,并将她安置在靠近郊外的房子里。随着时间的推移,让娜的粗俗和挥霍无度使于格逐渐意识到她与亡妻之间不可弥合的差距。陷入悔恨和自责中的于格终于爆发,亲手用亡妻的发辫勒死了亵渎亡妻遗物的情妇,而当天正逢布鲁日传统的圣血大游行,也是耶稣升天日。

整个故事基于三组类比,按时间顺序依次为:“布鲁日=死亡=亡妻”、“让娜=亡妻”以及“于格=布鲁日”。在第一组类比中:“黄昏之时,他[于格]喜欢在布鲁日老城区漫步,在孤独的运河和教会街区里寻找与他内心的哀伤相类似的事物。”这其中显然有浪漫主义极为崇尚的投射效应,即观景之时,观赏者会不知不觉地将自己的情绪投射到眼前的景象上。除了文字渲染之外,小说的插图也在最大程度上还原了于格的内心景观:阴郁、忧伤、死气沉沉。

《死寂之城布鲁日》插图中的城市街道

之所以达成如此效果,首先是由于《死寂之城布鲁日》中的所有照片里几乎看不到任何人影,一如法国著名摄影师尤金·阿特杰镜头中的巴黎:布鲁日成了名副其实的鬼城。这与十九世纪末布鲁日的现实状况有很大出入。据格罗诺夫斯基考证,在很多摄于布鲁日的照片上,如夏尔·德·富路拍摄的《漫步布鲁日》( 1894),都能看到熙熙攘攘的人群、热闹非凡的集市以及宗教节日时极为壮观的游行队伍。显然,编者别有用心地规避了作为弗拉芒地区商业重镇和交通枢纽的布鲁日的日常影像,而刻意选取了清晨时分或黄昏之后人迹罕至的布鲁日。为达目的,他不惜在底片上动手脚,故意擦除了部分行人的痕迹。即使在少数包含人像的照片中,人像也因过度曝光、失焦等技术问题沦为模糊的阴影,如鬼神一般若隐若现。这样的处理在烘托死城氛围的同时,抹去了可以指示时间的一切标记,例如人物的服饰装扮、从事的经济活动等等。布鲁日不再是十九世纪末面临重大市容改造的现代都市,而成了宗教氛围浓厚、封闭落后的中世纪古城。

其次,河水与倒影的景象出现在大部分(至少20帧)摄影插图中。布鲁日被欧洲人称为“北方威尼斯”,运河河道遍布整个城市,很多房屋依河道而建,乍看之下仿佛筑于水上。贯穿布鲁日的运河系统奠定了其中世纪贸易之都的地位,但《死寂之城布鲁日》插图中的河道宛若死水,不见一丝涟漪。从技术层面上讲,早期摄影术曝光时间较长,不足以捕捉到河面的细微变化;即便有幸捕捉到了微波粼粼的湖景,当时的影印技术也无法将该景象完整地复现给观者。从象征层面上讲,凝固的河水暗示着城市的了无生气,在影射城市发展落后的同时强调了布鲁日的守旧与自闭。

相比其他细节,插图中的河面倒影却显得异常清晰。由于光线,处于阴影内的倒影颜色比实物更深,色差的渐变使倒影笼罩上了诡异的光晕。在十九世纪末的欧洲,所有镜像尤其是镜中视像和水面倒影,都被认为具有呈现并保存灵魂的魔力,例如叙事者在《死寂之城布鲁日》开篇提到于格夫妇琴瑟之好时写道:“两人的灵魂相隔甚远但并不分离,如同运河两侧平行的河岸,它们的倒影相互交融。”又如关于亡妻梳妆镜的段落:“应该用海绵和纱布小心擦拭镜子表面,为的是不擦去沉睡在镜子深处的亡妻的脸庞。”此外,叙事者两次提到了莎士比亚剧作《哈姆雷特》中的奥菲利娅,让人联想到奥菲利娅溺亡之谜以及加斯东·巴什拉所定义的奥菲利娅情结:“水是女性死亡的真正主题……对于习惯用泪水浇灌痛苦的女性而言,水是象征女性有机体的最具深度的意象。”值得注意的是,对奥菲利娅的指涉如桥梁一般连接了《死寂之城布鲁日》中的两个关键角色:城市和亡妻。正如叙事者的感慨:“布鲁日就是他的亡妻。而他的亡妻就是布鲁日。他们拥有共同的命运。死寂之城布鲁日被深埋在石岸组成的坟墓里,类似血脉的运河里流淌着冰冷的河水,海水的脉动在那里掀不起一丁点波澜。”

《死寂之城布鲁日》插图中的运河

此外,照片的色彩与布鲁日的基调尤为契合。在叙事者眼里,布鲁日呈黑、白、灰三种颜色:“布鲁日街道那忧郁的灰色,仿佛每天都是万圣节!这灰色似由修女帽的白色和牧师长袍的黑色构成,并在两个色调之间来回摆动,多么有感染力的灰色!神秘的灰色,仿佛永远处在半服丧状态!”黑色和白色无疑是象征死亡的颜色。当时摄影制版技术刚刚兴起,无论是伍德伯里影印法还是后来的珂罗法,均受普瓦特万碳印法的影响,“浓烈的黑色”是这些摄影作品共有的特征。龚古尔兄弟1857年在《新闻报道》里写道:“这个世纪整个变成了黑色:摄影,如同为万物披上了黑色的外衣。”据保罗·爱德华考证,就“运河和修道院”这幅插图与原图相较而言,原图制版前已被裁剪:右侧及下方均被删截。这使得透过繁枝可见的明朗天空及其在运河中投下的白色倒影从原图中消失,仅留下黑色的阴影。这样的处理使恐怖的氛围更加弥散,也使整个城市显得更为闭塞。过度曝光产生的白色与黑色形成鲜明对比,白色所包含的宗教隐秘涵意我们将在第三部分详细论述。值得一提的是,摄影制版术复印而成的图像带有某种朦胧的灰色,并夹杂着些许老照片特有的黄色,这种灰黄色渲染了投射于布鲁日建筑之上的、来自主人公内心的阴郁情绪,也使整个城市显得阴森可怖,仿佛被邪雾笼罩。此外,以黑、白、灰为主色描写布鲁日或许还暗示着另一个关键信息:叙事者眼中的布鲁日就是一张老照片,是一帧作为遗迹的影像。

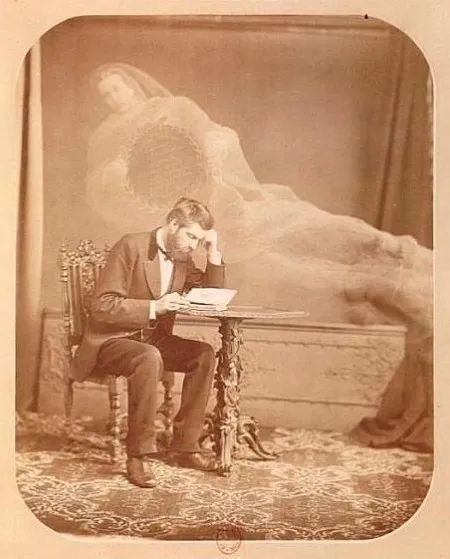

最后,也是现代观看者最难察觉的一点,即摄影媒介自其诞生之初就和死亡建立起的密不可分的关联。由于曝光时间长,摄影在十九世纪常被认为是为亡者塑像的艺术,如世界上第一幅摄影人像——法国摄影师希波利特·巴耶尔的《溺亡者自拍像》(1940)便呈现了“死亡”的场景。此后掀起的遗像热也使死亡成为理解摄影的至关重要的认知素。很多谈论摄影的文学作品,如《明室》都曾提及与摄影起源相关的隐喻,即历史上所谓的都灵裹尸布。与摄影的光拓印原理一样,裹尸布上呈现的人形乃耶稣尸体拓印下的永久图像。作家和摄影研究者们借此来比喻摄影图像未经人手介入,而直接源自接触原物所留下的痕迹。在《明室》中,巴特曾把摄影过程比作“轻微的死的经验”,并伴随着被拍摄物的质变:“我真的变成幽灵了……我已经完全变成了毫无生气的图像,就是说,成了死亡本身。”桑塔格在《论摄影》中更是直言不讳:所有照片都“使人想到死”,“照片制造的着迷,既令人想起死亡,也会使人感伤”。死亡,尤其是万物的必死性不仅仅源自摄影诞生之初栩栩如生的静止影像带给最初观众的震撼,在摄影诞生近一百五十周年之后,死亡阴影依旧笼罩着摄影,成为影像阅读中最不可简约的体验。《死寂之城布鲁日》之所以选择摄影图像作为插图,很显然是看中了摄影媒介在象征层面所指涉的死亡含义及其在接受层面给观者带来的观看体验。更重要的是,摄影是连接布鲁日与死亡/亡妻的中介。

希波利特·巴耶尔的《溺亡者自拍像》

二、摄影:通灵之媒

在十九世纪,摄影通常被认为是使灵魂可见的媒介。最能代表该观点的要数巴尔扎克提出的“摄灵论”。著名摄影师纳达尔在回忆录中曾写道,在巴尔扎克眼里,“每个身体都由一系列灵魂组成,这些难以计数的灵魂以极小的薄膜形式层层叠叠地重合在一起……达盖尔摄影术每次会捕捉、剥离和留住一层投射在镜头上的灵魂”。摄影实现了人们“用一件实实在在的物品锁住游移不定、狡狯行窃的灵魂”的愿望。陈列在于格家客厅里的亡妻影像便是如此,它不是简单的纪念照片,而是保存亡妻灵魂的容器。桑塔格认为,摄影是“其拍摄对象的一道物质残余……拥有一张莎士比亚照片,就如同拥有耶稣受难的真十字架的一枚铁钉”。巴赞将这样的标识关系(即皮尔士符号体系中的标识)陈述得更为清晰:“摄影受惠于被拍摄现实与其照片之间的迁移。”换句话说,在物质层面,摄影与被拍摄物同源,是被拍摄物痕迹/遗迹的一部分,与被拍摄物之间存在借代关系。灵魂是这种关联的假想存在形式,正如德布雷所言:“表现的对象和表现物间确有灵魂的转移。”

爱德华·伊西多尔·布盖拍摄的“灵魂照片”

于格在客厅玻璃罩里保留的亡妻发辫和摄影一样,也属于逝者的遗迹。当然,头发很容易让人联想到与情欲相关的恋物癖,弗洛伊德在《性学三论》、阿尔弗雷德·比奈在《爱情恋物癖》中都将头发归入典型的恋物对象之列。但亡妻的头发所引发的私密色情幻想与摄影并无直接关联。鉴于发辫与其他物件之间的毗邻关系,我们更倾向于认为头发是亡妻的遗迹。用于保护发辫的透明玻璃罩与棺木一样,是保存遗迹的容器。值得注意的是,叙事者有意识地将客厅打造成“圣骨堂”,即存放圣人和本地殉教者部分遗骸的礼拜堂。于格本人也曾多次在查理公爵和勃艮第玛丽的圣骨堂前驻足。圣骨堂让“尸骨”走出地下,升到荣耀的高处,为的是通过祈祷使神灵再现。很显然,于格企图通过收集亡妻的遗物,保留亡妻的遗迹,使亡妻再临。

但客厅只是灵魂再现的一个空间,另一个更为广阔的空间则是布鲁日。丧妻之后,于格的日常生活被两个仪式所主导:清晨时分在客厅的冥想和黄昏时分在河岸边的漫步。于格试图在布鲁日的景色中寻找亡妻的化身,并借此解释在布鲁日服丧的决定——“神秘的对等已经建立:与亡妻相对应的就是死城布鲁日”。罗登巴赫在“前言”中更是直接将布鲁日视作小说中具有重大影响力的“主要人物”,被赋予建议、劝阻等能力,甚至能操控人物的行为,借用作者的说法,便是“事实上,这个布鲁日……已经和人差不多了”。与以实体形式出现的遗物相比,布鲁日与亡妻的对等体现了意志的残留,即亡者的意愿在特定空间内的在场。这使得原本沉寂阴郁的布鲁日又多了几分诡谲神秘的气息。此外,就《死寂之城布鲁日》而言,酷似人形的钟楼在插图中出现了11次之多,多幅摄影图像还通过构图将其置于没影点上。爱德华更是将钟楼一侧的两个窗洞比作亡妇的眼睛:“到处都能看见钟塔,它的两个深深孔洞如同两只黑色的眼睛。”这个比喻很应景,它显然与当时象征主义者广泛推崇的泛灵论不无关系,但这也充分暗示着图像与文本不经意的碰撞或能激发读者的无限遐想。

《死寂之城布鲁日》插图中的钟楼

情妇让娜的出现打破了布鲁日与亡妻之间的对等/平衡,也改变了于格五年来深居简出的服丧生活。在于格眼中,情妇与亡妻如镜像般相似:

柔色面颊,深褐色双眸,宛若珍珠,[与亡妻]简直一模一样……发色是与亡妻发色类似的金黄,是琥珀和蚕茧的颜色,丝质般柔滑的黄色。眼睛与发色的对比鲜明,仿佛漆黑的深夜与阳光照耀的正午。

他疯了吗?还是因为亡妻的影像在视网膜上停留了太久的缘故,以至于把路人和亡妻都弄混了?……这位突然出现的女人……竟与亡妻如此相像,简直是双胞胎。如此幽灵一般的存在令人局促不安!骇人的相似性奇迹:这个女人已与亡妻合二为一了。

首先,让娜与亡妻在身材、相貌等方面的相似只停留在视觉层面,即表面相似,与性格、信仰、习惯、受教育程度等无关。这种相似具有典型的“摄影”特征,或者说让娜成了亡妻的影像。一方面,引文中提到的“视网膜”在当时被认为与相机具有同样的功能,既可以捕捉图像又能短暂保留图像。叙事者有意将这种相似描绘成摄影图像带来的错觉:情妇形象与“视网膜”上亡妻图像的叠合。另一方面,叙事者多次使用“apparition”一词来指涉让娜的出现。“apparition”源自拉丁词根“apparitio”,在《死寂之城布鲁日》的特定语境中,“apparition”的两种含义都成立:第一层含义指人物的“出场、露面”;第二层含义是幽灵、幻觉,特指在被催眠或无意识状态下脑海中出现的影像。显然,作者在选词上的别有用心使读者陷入托多罗夫所定义的“犹疑”困境:让娜与亡妻的相似是现实,还是于格的错觉?更重要的是,“apparition”还具有第三层含义,即“圣象显灵”,这一点我们将在第三部分中加以详述。

抵不住诱惑的于格悄悄将让娜包养起来,而这时的布鲁日则变成了修女们批判于格行为的公共舆论空间:为了躲避闲言碎语,于格不得不将情妇安置在郊区的房子里。但随着时间的推移,于格渐渐从相似的幻觉中苏醒。在他眼里,舞女出身的让娜粗俗不堪、水性杨花、嗜钱如命,与贵族出生、优雅高贵的亡妻相去甚远。破绽始于发色的改变,让娜的金色头发原来是染上去的,而非天生,这也暗示着两者的相似是人为的、虚假的。于格曾多次尝试将情妇装扮成亡妻的样子,为此,他逼着让娜穿上亡妻的衣服,戴上亡妻的首饰,甚至不顾仆人的劝阻把她带回家。但两者无法弥合的差异一次次使于格心灰意冷,让娜对于亡妻遗物的轻浮态度最终激怒了处于崩溃边缘的于格。在圣血大游行当天,于格用亡妻的发辫亲手勒死了让娜。

三、摄影隐喻:圣象崇拜与宗教恋物癖

《死寂之城布鲁日》中包含相当数量的指涉宗教(宗教建筑或物件)的插图:钟楼、修道院、圣救世主教堂、圣血礼拜堂、圣人遗骸盒。小说叙事始于圣母进堂节,终于耶稣升天节,也是布鲁日一年一度圣血大游行的日子。在第一章里,叙事者就把亡妻的形象与圣母作类比:

她躺在病榻上,这个场面让他刻骨铭心:形容枯槁的她闪着如蜡一般的白色,他那么爱她,她美丽的面容,如花一般的脸颊,深褐色的双眸,宛若珍珠,与她琥珀般金黄的发色形成鲜明对比。一头带卷儿的长发一旦被展开,便能盖住整个背部。文艺复兴前期画作中的圣母也有同样浓密的秀发,轻柔地垂下。

亡妻与圣母的相似之处首先体现在头发上:她们都有金黄浓密的秀发。这直接让人联想到于格从亡妻头上剪下的、置于玻璃罩内保存的发辫。于格对发辫的珍视(“这发辫和他的存在紧紧相连,是这个家的灵魂”)和膜拜(“他每天都会向玻璃罩里的发辫致敬”)不仅是因为它是亡妻的遗物,也是因为它与圣母遗迹之间的毗邻(借代)关系使其具有了宗教般的神秘力量。“honorer”(致敬)源于拉丁词“honoro”,其同源名词“honneur”带有宗教含义,指大型宗教仪式中使用的圣物,如权杖、皇冠等。这里的“发辫”显然也是于格家中的圣物:仆人需要在主人的监视下“战战兢兢”地擦拭清洗。每天早晨于格在客厅面对圣物时的冥想、祷告与回忆也明显带有宗教仪式色彩。

此外,从上述引文看来,“死亡”使亡妻“失色”,变成了近似于蜡像的白色,如黑白照片一般;但白色不仅代表死亡,还象征圣洁与贞操,是布鲁日到处可见的圣母像的主色,“每个街角,每个木质的玻璃橱窗里都能看到披着丝绒大衣、伫立在褪色纸花中的圣母像,圣母手里还拿着标语牌,宣告着:我是纯洁无瑕的”。热罗姆·特洛甚至认为,将亡妻与圣母的并置凸显了于格的恋母情结:于格因无法占有母亲而苦恼,并企图从其他女性身上寻找母亲的影子。但我们更倾向于将这样的类比看作是其爱情忠贞、超验的象征。

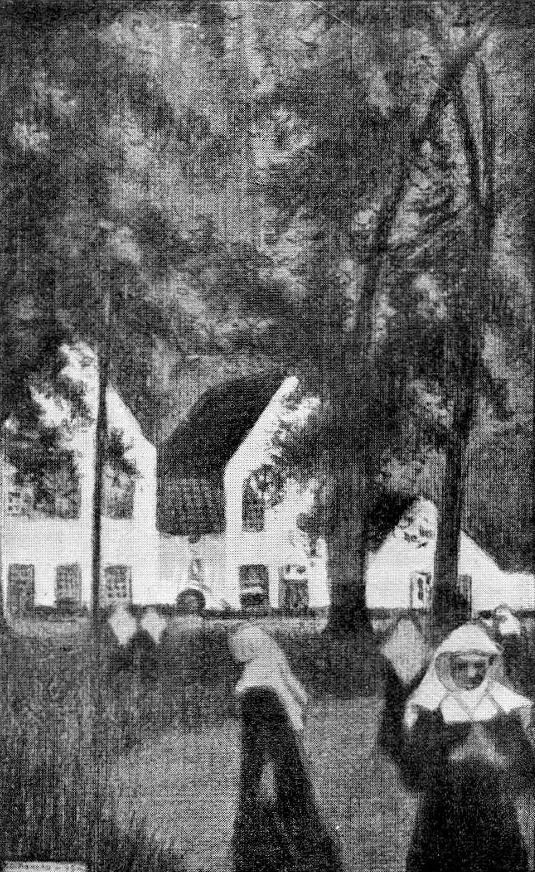

《死寂之城布鲁日》插图中的圣母形象

值得一提的是,于格的爱带有明显的恋物(fétichisme)特征。比奈认为爱情恋物癖和宗教恋物癖存在很大程度的相似性:恋物者赋予实物异常神秘的力量,并对实物表现出超常的喜爱和崇拜。他们常常将真人与再现人物形象的图像搞混。正如对圣象表达的敬意可直达原身,于格对亡妻发辫及肖像表现出的迷恋暗含着对亡妻肉体的欲望。

根据弗洛伊德在《哀伤与抑郁》中的观点,服丧就是“将固定在亡者身上的力比多转移”,即“抑制凝集于亡者身上的欲望,认识到无法避免的现实约束”。这样看来,让娜的出现成功疏导了于格投注于亡妻的力比多,一度使其走出丧妻的阴影。但让娜终究只是亡妻的镜像,正如圣经故事所暗示的,图像具有致命的魅惑力,正所谓“图像之罪,肉体之罪”,耽于肉欲的于格对作为亡妻镜像的情妇的过分要求千依百顺,在认识到情妇与亡妻的差异之后依旧没有半点悔改之意,甚至想用亡妻的遗物装扮情妇以维持表面的相似。于格的行为激怒了布鲁日老城的宗教社区,多次出现的钟塔形象以及文中对于钟声的描写暗示着布鲁日对于格僭越行为的警示。但他仍不顾仆人劝阻,执意把情妇带回家。当日恰逢布鲁日盛大宗教庆典——圣血大游行。按照德布雷的说法,“古代对圣骨的膜拜在基督教那里转成了对圣迹雕像和圣徒遗骨的膜拜。仅仅通过接触,殉道者的血液就能起到净化作用。处在近旁,就能起到救赎、防御或升华的作用”。在《死寂之城布鲁日》中,正当圣血大游行队伍从于格家窗下经过时,轻佻的情妇把玩起了亡妻的照片以及发辫:

于格走向前,从她手里夺过了照片,他十分震惊,如此不敬的手指居然放在了他的纪念品上。每当他拿起亡妻肖像时,都战战兢兢,如同拿着圣物,又如牧师拿着圣体显供台和圣杯。他的痛苦已然成了宗教。那时,窗边因圣血游行而点燃的蜡烛还未熄灭,微弱的火光照亮了如礼拜堂一般的客厅。

亡妻的遗物被拿来与圣体、圣血及圣人遗骸相提并论,客厅成了礼拜堂。在这些圣物的影响下,于格亲手杀死了亵渎神灵的情妇,祛除了附身于亡妻镜像下的恶魔,如德布雷所言,“遗骨有能力将信徒从魔鬼的掌控下解脱出来”;另一方面,死去的情妇终于与亡妻合二为一:“活着如此相似的两个人终于在死亡面前合二为一,死亡使她们变得一样苍白,于格几乎无法区分:那是他爱人唯一的脸庞。情妇的实体就是亡妻的灵魂,只对他可见。”“白色”原是圣母的颜色,于格一直以为情妇之所以与亡妻相似,是因为亡妻/圣母在情妇身上显灵,却全然不知自己被魔鬼迷了心窍。从某种程度上讲,《死寂之城布鲁日》讲述的实则是于格皈依基督教的过程。

《比利时布鲁日圣血节》,查尔斯·E.布朗1936年拍摄。

罗登巴赫借于格的例子影射当时天主教狂热的圣象崇拜倾向。圣体遗骸和圣象的描写多次在文本和插图中出现。由图像符号构成的摄影与由语言符号组成的文本在符指过程中产生了信息冗余的效应,旨在构成指涉同一参照物的错觉,例如关于圣于尔叙勒圣骨盒的片段:

小小的哥特式金质礼拜堂,每侧都有三联画,讲述着一万一千位圣母的故事。珐琅点缀的金属质地,如同微型艺术品般的细腻圆雕饰,上面有音乐天使,与天使发色一致的小提琴,与天使翅膀类似的竖琴……通过精致的艺术,艺术家旨在表现充满信仰的圣母之死只是体变,是为了后世快乐必须经历的考验。

35帧插图中能辨认出人像轮廓的很少,其中就有圣骨盒上的圣母以及修道院前拍摄的修女。“圣母”的多次出现将天主教的圣象崇拜推至台前,正如博迪内所言“圣象,好比圣母,成为神和人之间、圣言及其肉身之间、上帝的目光和凡人所见之间的明显中介”。通过圣骨盒上圣母的特写(也是插图中唯一的人像特写),摄影镜头引导着读者的视线与思考,在影射圣象崇拜现象的同时也包含着对布鲁日守旧落后形象的反思:宗教使原本封闭的城市更加闭塞,信徒替代了生活于城市中的居民,巨大的宗教影响力便是罗登巴赫在“前言”中希望读者感知的“高高的塔楼投射于文本上的阴影”。据特洛考证,有人对很多照片进行了特殊处理,擦除了行人的痕迹。从某种意义上讲,这样的擦除具有谋杀的象征意义,是天主教对非信徒和异教徒的清洗。此外,画面上多次出现的圣骨盒也暗示着天主教的拜物倾向。与圣象崇拜一样,圣物的本质不在于其本身,而在于其可达神明的性质,在于神的显灵,在于从“可见的到达不可见的”。摄影与文本的不断重叠看似冗长累赘,却实则巧妙融入了作者的批判态度,也预示着罗登巴赫后期信仰的转变:1886年,罗登巴赫成为《进步》杂志的执行秘书,而《进步》杂志是由天主教异端分子创办的周刊。

《死寂之城布鲁日》插图中修道院前的修女形象

《死寂之城布鲁日》是一次伟大的摄影文学尝试。我们在超现实主义文本布勒东的《娜嘉》(Nadja, 1928)中依旧能看到罗登巴赫小说的影子:一方面,摄影的介入模糊了文体的界限,丰富了阅读体验,增加了审美向度;另一方面,文学文本彰显了隐藏于摄影内部的文学结构,激活了摄影媒介的象征性与批判性,在“言”与“象”的张力空间内突破着各自的表达极限。借此个案反观十九世纪末法国甚至欧洲的插图小说,《死寂之城布鲁日》的里程碑式地位不容否认。作者(或编者)创造性地将摄影插入文学文本,大大提升了摄影艺术的地位,同时提出了摄影这一现代性媒介如何影响并改造文学的问题。从文学叙事到再现策略,摄影图像与隐喻逐渐成为文学描写与叙事潜意识的参照。

十九世纪以来,观察主体的“历史性”(成规与限制)与摄影等新技术带来的革命(突破原有预先设定的观看可能性)之间的矛盾和冲突,使得有关摄影的想象与隐喻成为可供当时文学叙事不断挖掘的矿脉,并在之后的奇幻文学中大放异彩。值得注意的是,文学文本的在场也完全改变了摄影——摄影在文本的帮助和引导下,脱离了表征与指涉的重负,成为死亡的象征、通灵的媒介,并具有了社会批判功能。从写实的插图到带有象征主义色彩的表意载体,文本的存在完全改变了摄影意义的产生途径,重塑了符指空间,并直接影响摄影插图的接受路径和观看体验。

诚然,从历史角度而言,《死寂之城布鲁日》的诞生属于偶然事件,甚至罗登巴赫本人也在1898年1月《法国水星报》开展的“关于插图小说的调查”中委婉表明了对摄影小说的否定态度,但出人意料的是,《死寂之城布鲁日》对图文之间互文指涉模式的突破,在插图小说领域引起了范式转变,因而毫无疑问,这部小说成了助推此后超现实主义摄影插图小说中的代表作——《娜嘉》、《连通器》(Les Vases Communicants, 1932)、《疯狂的爱》(L’Amour fou, 1937)——生成的关键环节。

新媒体编辑:郭一岫

新媒体审读:乐 闻

点击关注