旧文品读 牟童|从《简·爱》到《维莱特》:夏洛蒂·勃朗特与维多利亚时代精神病学

内容提要

在夏洛蒂·勃朗特的《简·爱》和《维莱特》中,疯癫等精神疾病构成了重要叙事成分。刻板印象式的“疯女人”伯莎·梅森给《简·爱》增添了哥特式的惊悚元素;而在露西·斯诺案例中,勃朗特书写了日常生活中的孤独、忧郁和精神紊乱。勃朗特的疯癫叙事暗中编码了包括道德疯癫与道德管理两大学派在内的维多利亚时代精神病学的理论与实践,对精神病理学、疯癫症状及其诊断和治疗措施均有所探索。勃朗特深知“疯女人”暴露出的非理性和动物性不容于维多利亚时代的道德伦理,因而伯莎只能走上绝路;而秉持中产阶级“自助”文化的露西通过尽力自持与辛勤劳作,或可改善精神状况而最终实现自我。

本文原载于《外国文学评论》2019年第3期,注释从略。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请与公众号后台联系。

作者简介

牟童,女,1990年生,发表本文时为北京大学英语系博士生,主要研究领域为维多利亚文学。

将“疯女人”伯莎·梅森视为简·爱的双重身是女性主义批评的经典命题,此类研究的代表作《阁楼上的疯女人》关注疯癫与女性气质间的复杂关系,视“疯女人”为小说的核心隐喻和颠覆男权社会的手段和发声方式。不过,这一“非历史的”的研究策略往往忽略了维多利亚时代的医学和精神病学话语,对伯莎之外的精神疾病案例缺乏相应的关注。实际上,有关夏洛蒂·勃朗特作品中的精神疾患的研究,长久以来难以摆脱隐喻式解读,缺乏精神病学关怀。

女性主义研究著作《阁楼上的疯女人》

十九世纪初,疯癫是笼罩在英格兰上空的一道阴霾,乔治三世晚年多次精神病发作,不得不由太子摄政,直到1820年驾崩。在勃朗特的第三部小说《谢莉》中,约克先生忿忿不平地说:“一位神经错乱的蠢人是名义上的君王。”可见疯癫早已进入日常用语。肖瓦尔特援引数据和文献,发现从十九世纪中期开始,女性精神病患者的数目大大增加,成为疯人院当中病患的主体;而当时的精神病学专家坚信,疯癫与女性有某种天然的勾连,女性的生殖系统与生理周期是女性疯癫的病理学根基,尤其表现为歇斯底里症:对此,肖瓦尔特不无讽刺地评论道,“鉴于如此不稳定的体质,女性奢望有健康的一生才叫奇怪呢”。然而,这一现象背后的社会因素更为关键。肖瓦尔特指出低收入底层女性,包括大量女仆、家庭教师,成为关入疯人院的主要群体,这是因为“单是穷苦就很容易被打上疯癫的标签”,而经济状况略好的中产阶级女性则受到规训话语的压抑,无从表达她们的欲望、焦虑与恐惧,日常生活里任何偏离“常规”女性准则的行为都被认为是病态的。米歇尔·福柯在《性经验史》中指出,公共话语有效地将女性的肉体歇斯底里化,把不合法的性行为与精神疾病联系起来,塑造了与母亲对立的“负面形象——‘神经质女人’”。当女性追求自我实现时,则被认为是不负责任的任性放纵,甚至是精神疾病。《谢莉》中的卡罗琳向叔叔提出谋份工作的想法时,叔叔不屑地说道:“这女人啊!改变!改变!老是想入非非,荒诞不经!唉,女人就是这样。”鉴于以上种种,疯癫渐渐黏合在女性身份之上,自此“疯女人”作为精神病人的典型而被延续下来。

探讨精神疾病首先需明确概念和分类。由于勃朗特的写作年代处于精神病学创立之初,以当今医学分类学考察难免多有错位,例如早期医学或文学文本常常混用疯癫与忧郁二词,两者概念模糊,互相交叉,均带有非理性、超自然、宗教及星相学等神秘元素。同时,精神病学改革在维多利亚时代已然展开,更具人道主义色彩的专业精神病院纷纷建成,取代了之前监狱般的疯人院,这一进程彰显了维多利亚时代日新月异的医学成果及人道主义精神。此外,医学人士也开始有意识地使用术语“精神紊乱”,以之涵盖躁狂、忧郁、偏执、疑病症等诸种症候。从1847年《简·爱》出版到1853年生前最后一部作品《维莱特》付梓,勃朗特生命中短短六年的写作时光恰与英国精神病学的演进同步,她对精神健康和紊乱的探讨是同时期其他作家难以企及的。不难看出,作家正走出刻板印象式的疯癫叙事,尝试联系个体经验以作为书写心理空间与精神疾病的凭证,从中亦可以窥见文学文本与维多利亚时代精神病学话语、主导中产阶级文化之间的对话、互动关系。

勃朗特像

一

从“恶灵附体”到器质性病理学

正如福柯所言,“西方世界给予疯癫以精神疾病的身份是相对新近的事”,疯癫进入医学话语之前携有超自然色彩,发病者被认为是“恶灵附体”。医学史学家波特追溯疯癫的早期记载,曾引证《圣经·但以理书》:上帝剥夺了刚愎自用、行事狂悖的国王尼布甲尼撒的人心,以兽心替代,而后尼布甲尼撒“被赶出离开世人,吃草如牛,身被天露滴湿,头发长长,好像鹰毛,指甲长长,如同鸟爪”。波特指出,这种暴力、嗜血的兽行与古代的疯癫想象不无关系。到了十九世纪,超自然的疯癫想象早已过时,但《简·爱》中罗切斯特对伯莎的描述仍留有“恶灵附体”的痕迹:“我妻子在发病的时候,受到妖精的驱使要在夜里把人在床上烧死,用刀捅死,把肉从骨头上咬下来,和干其他这一类的事。”

“恶灵附体”一说给疯癫烙下了兽性想象。及至十八世纪末,疯人往往被视为野蛮凶残的兽类,需用链条禁锢在囚牢中,全然不配享受病患的优遇。第一次看见伯莎真容的简对眼前一幕是这样描述的:“那是什么呢,是野兽呢还是人?乍一看,看不清楚;它似乎在用四肢匍匐着;它像个什么奇怪的野兽似的抓着,嗥叫着。”伯莎蓬乱、灰白相间的长发在文中被描述为“鬃毛”,而双腿被称为“后脚”。相比于简的描述,罗切斯特口中“像火在燃烧似的”西印度之夜就更加骇人听闻了:“我听到远处的海发出像地震似的沉闷的轰鸣——乌云正在布满海的上空;月亮正在波涛中下沉,又大又红,像一颗滚烫的炮弹——她把她血红的最后一瞥投向那让暴风雨震撼得发抖的世界。”西方文化长久以来就认为月亮与疯癫有直接关联,如弥尔顿的《失乐园》便有如此诗句——“着魔的疯狂、闷闷的忧郁”。更有传说云,疯人仿佛狼人一样会在满月之夜丧失人性,于是疯癫便和犬科属性勾连起来,如“狼似的疯癫”,医学史上也有人用“黑狗”形容忧郁症。罗切斯特描述中“又大又红”的月亮和疯癫的伯莎之间的呼应似乎模拟了“狼人变身”的过程。小说中还多次把伯莎比作犬科动物,简形容伯莎发出“像狗在嗥叫似的的声音”,并直接称伯莎为“这个穿着衣服的鬣狗”,“hyena”一词除指鬣狗还有“土狼”之意。除了伯莎一例,十岁的简被关进红房子时,也被两次称为“疯猫”。在怀疑简发疯后,里德太太说:“我觉得害怕,就像我打过或者推过的一头动物抬起头来用人的眼睛看我,用人的声音骂我。”兽性与人性之间界限模糊可以说是关于疯癫的刻板印象,它仍残存在维多利亚人的集体想象中。

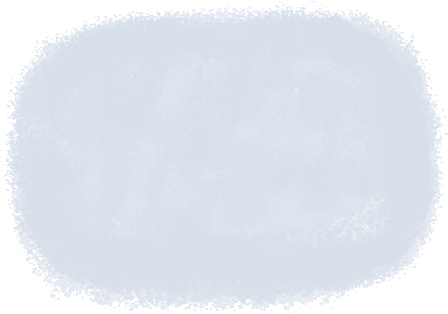

拉丁语版《女巫之锤》( Malleus Maleficarum,1519年)

其中忧郁症患者被妖魔化为女巫,受到上帝惩罚。

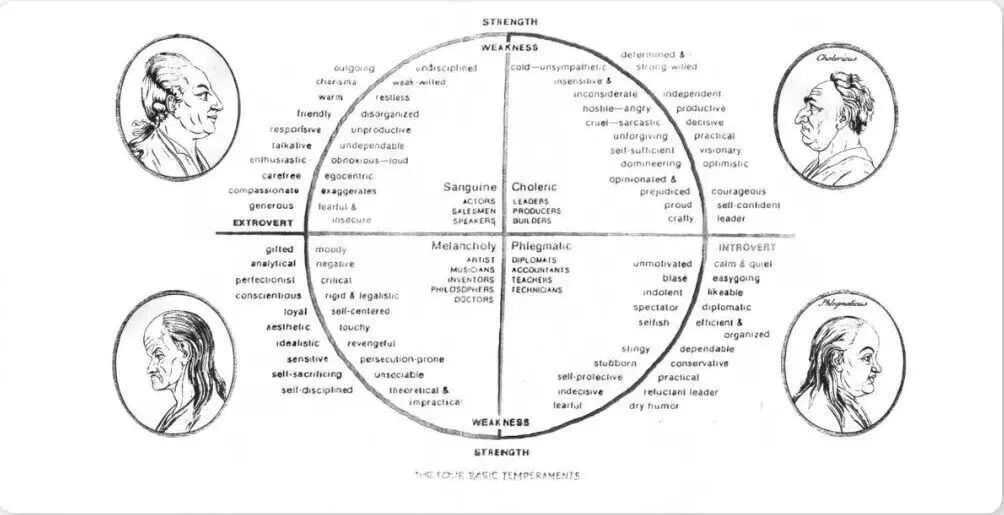

如果说非理性的疯癫想象是现代医学出现之前的迷思,那么秉持器质性病理学理念的医学人士则一直在不懈地寻找着疯癫的生理原因。在精神病学独立分科之前,医师们并不能从源头上区分为生理疾病和精神疾病。一套源自古希腊医生希波克拉底的“四体液说”对早期精神病学影响深刻。该学说认为,人体内有四种液体:血液、黏液、黄胆汁和黑胆汁。四体液是否平衡决定了一个人的健康状况。

在书信中,勃朗特表示自己曾试图在希波克拉底身上寻找“可资钦佩的东西”,但并无收获。即便如此,勃朗特显然对该学说有所涉猎,例如她抱怨布鲁塞尔的学生们毫无趣味,连争吵都是稀罕事,她写道:“她们的血液中的黏液是太稠了,无法沸腾起来。”根据“四体液说”,“黏液质性格”被认为是沉静被动的,不易激动,冷酷克制;过量的血液和黄胆汁导致躁狂;而过量的黑胆汁则导致忧郁、压抑和低落。在《简·爱》中,“躁狂”一词共出现了六次,均指伯莎;“忧郁”更是出现十次之多,多为描述罗切斯特。波特指出,四体液中的黑胆汁被认为是一种黑色的液体,是黑色头发、黑色眼睛、黑色皮肤沉淀的成因。简第一次遇见罗切斯特时,如此描述她未来的主人:“他的脸黑黑的,五官严厉,露出愁容。”在之后的行文里,简又不止一次提到罗切斯特鬈发黝黑,眼眸又黑又大。亚里士多德学派在继承体液理论的基础上,认为当黑胆汁过量并且过热时,会造成疯癫或狂热,这就解释了女预言家、占卜者和通灵人士的神秘行为。历史上许多疯癫的案例都被当作女巫处理。在《简·爱》中,罗切斯特数次以女巫称呼简,而伯莎也被形容为“狡猾得像巫婆一样”。可以推测,疯癫与“恶灵附体”、野兽、女巫等非理性力量在小说中同时出现并非巧合,勃朗特巧妙利用这些元素,强化了小说的哥特风格与惊悚效果。

希波克拉底的“四体液说”认为四种体液决定人的性情与精神状况。

纵观《简·爱》中的疯癫叙事,不难发现疯癫更多与动物性相勾连。从启蒙时代开始,科学家与医师们不断探究人体各处,希图锁定致病器官,于是解剖学、颅相学、面相学等学科应运而生。尤其是女性疯癫被指与女性生殖器官直接相关,女性从生理而言注定是不健全的,而维多利亚时代女性疯癫案例的不断攀升被认为是一个依据,越来越多歇斯底里的女性、冲动的女童都被认为体现了女性动物性的失控。文化史学家玛丽·普维举出一个案例:维多利亚时期开始临床使用乙醚麻醉引发了很大的争议,英国杂志不断报道女性使用乙醚后表现出谵妄、痉挛和惊厥的现象。医生担心在乙醚的作用下,女性会倒退到一种低等动物的失控状态。勃朗特在信中特别提到一度打算依赖乙醚的麻醉作用治牙病,但听闻其副作用后立即打消了念头,“一个人总不会愿意把自己弄成个傻子的”。

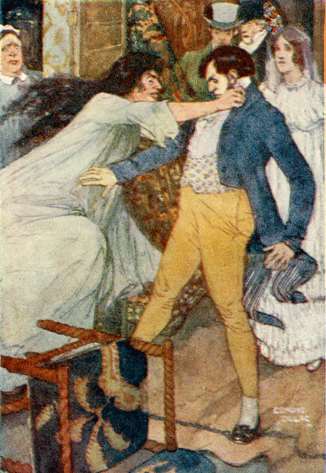

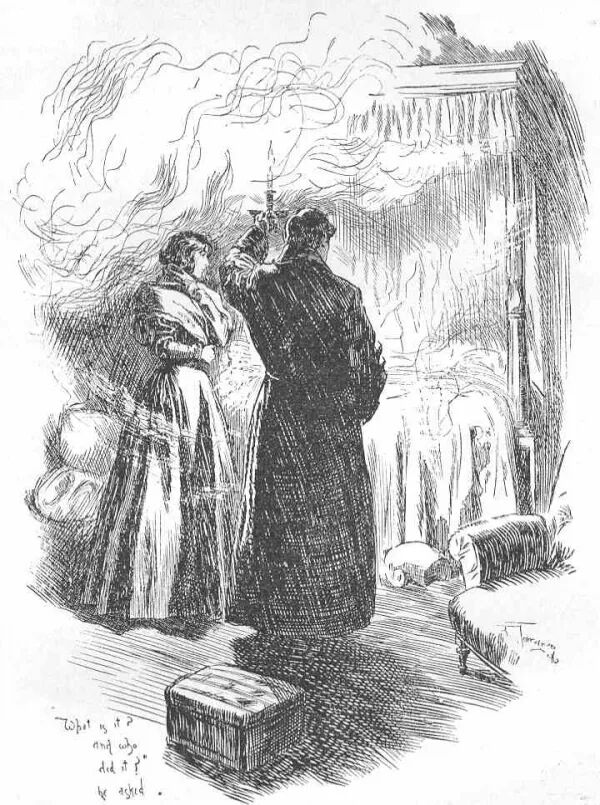

英国插画家Edmund Garrett为《简·爱》创作的插图

展现伯莎闯入简·爱卧室时的场景

对女性的动物性判断最早可追溯至亚里士多德,他将女性定义为“残缺的男性”,认定男女有器质性差异。他认为在繁衍后代之时,男性的精液是形式和灵魂的载体,女性子宫仅仅提供了生命产生所需要的物质营养,所以,男性是主动的,精神性的;女性是被动的,物质性的。不仅如此,亚里士多德更将女性智慧与儿童和动物的自然本能相类比,以区别于男性理性的智慧。直到维多利亚中期,此类古老的偏见仍占主流。人类学家麦克格里戈尔·艾伦发表于1869年的文章对亚里士多德的承继和发展清晰可见,他认为女性比男性更贴近动物,举出的例证是女性与其他雌性哺乳动物一样都有生理周期,不仅体量和体力比男性瘦小、柔弱,而且大脑比较小,神经系统发育不够复杂,儿童的冲动和女性的歇斯底里被视为被身体主宰、不受理性控制的表现。在柯林斯的《白衣女人》中,福斯科伯爵评论道:“绝对不要为了一个妇女而感情冲动。这道理适用于动物,适用于儿童,也适用于妇女,因为妇女只是一些长大成人的儿童。”这段话将女性、动物和儿童置于生物链低端,其等级低于成年男性。

以上观点都基于一个前提:文明的进步是以人类在多大程度上克制其低下的动物性同时让更高级的情感和智性控制自身这一尺度来衡量的。鉴于官能发育不全,女人不能理性地控制自我,而只能靠本能的条件反射来自我抑制,所以女性生存于健全和疯癫的边界。这一理论衍生的后果是,女性应该警惕自己的生理缺陷,心悦诚服地依从男性理性的控制。不过,当维多利亚时代主导的中产阶级文化试图将女性建构为男性的道德楷模和精神向导时,当时科学、医学的研究结论反倒使理想女性气质成为悖论,正如普维在《不均衡的发展》中提出的疑问:女性到底是受制于自身生殖系统的低等动物,还是超凡脱俗的“家中天使”?动物性的“疯女人”在中产阶级文化和医学话语的夹缝中浮现,但她最终必须走向灭亡。在维多利亚时代精神的黑暗面隐藏着对“退化”的恐惧,看似代表了英国文明、秩序和体面的桑菲尔德庄园暗中藏着一个“疯女人”,正如赫尔曼在《文明衰落论:西方文化悲观主义的形成和演变》中评述柯林斯等人笔下英式乡村建筑时所言,这类建筑往往“突然出现爆发性病理变化”。这一病变机理就隐藏在维多利亚时代进步的精神背面。

美国学者阿瑟·赫尔曼

《文明衰落论》作者

二

伯莎·梅森与道德疯癫

从十七世纪后期开始,疯癫渐渐成为理性的对立面。福柯定义疯人为“一切相对于理性、道德和社会的秩序而言表现出‘碍事’迹象的人”。到了十九世纪上半叶,疯癫的器质性病理学逐渐让位于精神病理学,只是那时精神病学术语还未出现,医学人士采用的术语是道德疯癫。医学人类学研究者斯考顿斯提醒读者,可以将moral理解为“心理学的”,同时保留该词的一些伦理含义,“一方面指的是与生理相对的心理、情绪的面向;另一方面也可以用来评估人的行为”。勃朗特在书信中直言,伯莎的疯病正是道德疯癫:

这个人物形象是令人震惊的,但是我清楚这个人物并没有逾越常规。有一种头脑不清的状态,可能是叫作道德疯狂。在这种状态下,所有善的,或者甚至是人性的东西似乎都从心灵中消失了,一种恶魔的本性取而代之。这种生物所拥有的唯一目的和愿望是去激怒他人、作弄他人和毁灭他人。

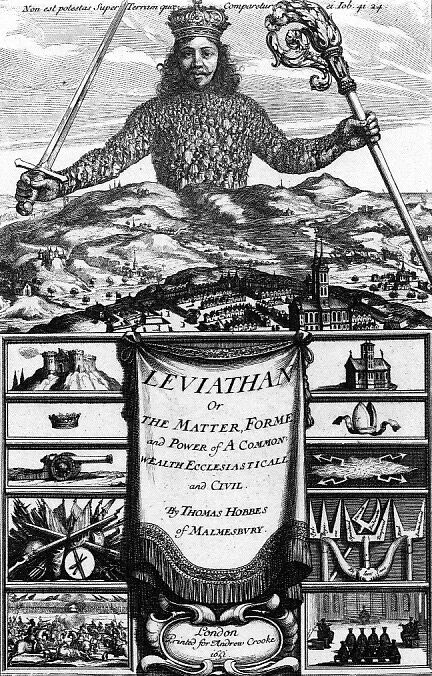

根据斯考顿斯的说法,道德疯癫的理论源头是霍布斯在《利维坦》中对疯癫的讨论:

狂态不过是激情表露过甚,这一点从酒的效果上也可以推论出来,这种效果和器官失调的效果相同。因为饮酒过量的人的各种行为正和疯狂的人相同。有些人狂怒,有些人狂爱,有些人则狂笑;全都是循着当时支配他们的种种不同的激情狂放地表露出来。因为酒的效果取消了一切伪装,使他们看不到自己激情的丑陋……不受规范的激情大部分就是癫狂。

托马斯·霍布斯所著《利维坦》卷首图,1651年

霍布斯的疯癫主要强调缺乏理智、适度和各种无节制行为。如此看来,伯莎的案例的确属于此范畴。罗切斯特复述医生的诊断,“她的放纵使疯狂的胚芽过早地发展起来”;至于“放纵”的具体表现,罗切斯特提出酗酒和淫荡两个指控,这也暗合霍布斯对酗酒和疯癫的类比,而《利维坦》中的一段更适用于伯莎的致病原因:“傲娇使人易怒,过分时形成一种癫狂,成为大怒或狂怒。因此,报复的欲望过分而且成为习惯时,就会伤及器官而成为大怒。爱情过分再加上嫉妒,也会成为大怒。”分析小说细节可见,伯莎的几次偷袭行为都是与报复和嫉妒相关。尤其是在罗切斯特和简的结婚前夜,伯莎偷偷潜入简的房间端详这个将要取代她的新娘,一怒之下撕毁了简的头纱,罗切斯特后来向简解释道:“她只把怒火发泄在你的结婚服装上;也许那服装让她回想起她自己结婚的日子。”

1833年,詹姆斯·普里查德医生最先定义“道德疯癫”这个术语:“道德疯癫……由自然感觉、情感、癖好、脾性、习惯、道德性情和自然冲动的病态倒错构成,未发现明显的智力、认知或推理能力上的紊乱或缺陷,尤其不具备疯癫的幻觉或错觉。”普里查德一再强调的性情激变、情感错乱似乎符合罗切斯特对伯莎的控诉:“我看出我永远不会有一个平静安定的家庭,因为她不断蛮横无理地发脾气,或者拿一些荒谬、矛盾、苛求的命令折磨人,使仆人们没有一个忍受得了。”然而,伯莎智力正常是毋庸置疑的,虽然罗切斯特满怀偏见和鄙夷地说,“她的智力多么像侏儒”,但事实证明,伯莎狡猾诡谲、诡计多端,几次利用看守人普尔太太的疏忽,试图烧死罗切斯特,藏匿刀子刺伤梅森。普尔太太警告主人:“你没法知道她拿着什么,先生;她那么狡猾;人的判断力估量不出她的诡计。”

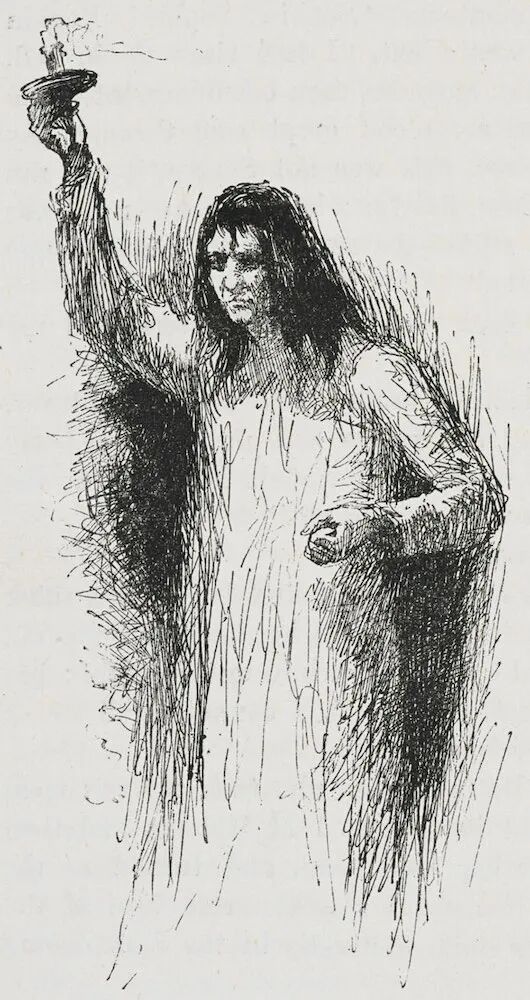

《简·爱》插图

其中伯莎被呈现为疯癫的形象

对于疯癫的症状和诊断,乔治·布罗医生在1828年的专著中这么描述,“疯人没有羞耻感,也认识不到行为的后果,他们的肌肉尤其发达,每一个举动都是无法自控的冲动”,此外,他还观察到,疯癫患者有时会发出奇怪、高亢的噪声,行动如同动物,“尤其是躁狂症患者是鲁莽、易怒并且狠毒的”。伯莎力气很大,甚至连身强力壮的罗切斯特都难以制服,“她是个大个子女人,身材几乎和她丈夫相仿,而且很胖;在殴打中她显出男人的力气——尽管他体格健壮,还不止一次几乎把他掐死”。除此之外,疯癫研究也与颅相学和面相学结合在一起,有医生记录下许多疯癫患者的面部画像,当时的学者断言,相同想法、情绪和面部肌肉的重复,会给面部一种特别的表情,在疯癫的状态下,是“一种野蛮、出神或空洞的结合体”。到了十九世纪中后期,亨利·莫兹利医生发现疯癫患者具有“一种不规则、不对称的头部构造,缺乏规则与和谐的五官”;他还提到疯人眼睛中透露出动物般的目光。对面相学颇有研究的勃朗特曾多次使用相关话语,当伯莎“狂野地瞪着她的客人”时,简看到了那张“紫色的脸,——那肿起来的五官”。然而有趣的是,小说中还三次提到简的五官不端正,暗示简也患有某种潜在的精神紊乱症。

除了疯癫的体征,其遗传性在小说中也备受关注。罗切斯特强调:“伯莎·梅森是个疯子;她出身于一个疯子家庭;——三代都是白痴和疯子!她的母亲,那个克里奥耳人,既是一个疯女人又是一个酒鬼!”包括普里查德医生在内的数名专家都明确了疯癫的遗传倾向,这被认为是致病的主要因素。安德鲁·温特医生在十九世纪七十年代进而发现疯癫的母系遗传倾向,认为女儿更容易遗传到母亲的疯病。道德疯癫理论发展到后来变得悲观消极,尤其当遗传学大行其道之后,代表人物莫兹利医生认为,对疯癫的感化、调教还是要基于遗传、体质的基础;很多病例都显示,“很多人生来就负载着一种他们无能为力的命运;他们是天性的养子,呻吟在最可怕的暴君的统治下,这个暴君就是机体功能的先天不足”。勃朗特虽然将伯莎塑造成负面形象,但还是借简之口表达了些许同情:“她发疯是没有办法的事。”这种宿命论几乎否定了疯癫治疗的必要和可能,而当时人们采取的措施也确实更多是残酷的禁闭和限制自由。桑菲尔德庄园成为一所疯人院,而在伯莎发病时帮忙的普尔太太的儿子更是一所疯人院的管家。从伯莎案例的种种细节可见,勃朗特在疯癫叙事中暗暗编码了维多利亚时代医学、精神病学对道德疯癫的病理学研究、案例分析以及治疗措施。

插画家F. H. Townsend为1897年版《简·爱》所绘插图

展现罗切斯特与简·爱的形象

然而伯莎疯癫的特殊之处还在于她来自西印度群岛和“克里奥耳人”女儿的身份。英帝国为了彰显民族优越性,构建了一种“被动的,患热病的或女性化的”外国人形象,构成了异化的他者。勃朗特笔下的加勒比海、印度等英国殖民地总是炎热干燥、疾患重重。只要离开了英国土壤,英帝国的旅人们多半是不健康的,圣约翰去炎热的亚洲印度沙漠传教注定了他的早逝,而从西印度群岛返回英格兰的罗切斯特认为从英国吹来的风都是健康的。全球化的循环流通让外国人入侵英国土壤,携带着“热带的热病”,而种族间的通婚更是“污染”了健全的英格兰民族。

以上种族主义的观点在维多利亚时代得到了自然科学和人类学的佐证。荷兰解剖学家佩特鲁斯·坎珀早在1791年就创建了著名的“面骨面型”理论,通过比对各个种族的头骨得出结论:古典希腊雕塑的面型是完美的,罗马雕塑次之,真实欧洲普通人再次,属于蒙古人种的卡尔梅克和安哥拉人种次之,之后就过渡到猿猴等兽类。深谙颅相学理论的勃朗特对此不会陌生,她在《谢莉》中形容一位副牧师的脸孔,说他具有“面部轮廓突出的北美印第安人一类的相貌”,看来对“面骨面型”理论大概有所耳闻。除此之外,十九世纪初的人类学领域流行展示来自南非的土著女性莎拉·巴特曼的身体,称其为“霍屯督的维纳斯”,将巴特曼的身体作为“畸形秀”中的反常身体来观赏。巴特曼与欧洲人全然不同的身体特征被认为是非洲土著女性和动物性紧密联系的证明,以此背书欧洲人的种族优越性。南希·阿姆斯特朗指出维多利亚时代人对于三种身体有执着的兴趣:疯女人、妓女和土著女人。当时的人们认为这三者的身体有相似的构造,都带有“不节制”和“退化”的特征,人类学家更是声称亚洲和非洲女人的面貌和生殖器官特征与欧洲的妓女和疯女人相似。这也侧面解释了伯莎何以成为经典的文学命题,因为她巧妙地将维多利亚时代人认为怪诞的三种身体融于一身。

所谓种族主义的科学证据,实则体现了维多利亚时代人急于区分自我与他者的焦虑。他们研究土著人、精神病人、白痴、罪犯、畸形人等的身体,试图找出他们普遍的面相或器官共性,进行分类汇总,以寻找缓解维多利亚社会道德沦丧、“退化”恐惧的良方。从进化发展的角度出发,女性被指落后于男性,正如野蛮人、土著人落后于欧洲人一般。女性和“低等种族”作为男性与猿猴中间的缓冲地带,让维多利亚男性与野蛮的动物性拉开了一个安全的距离。

三

露西·斯诺与道德管理

在生前最后一部小说《维莱特》中,勃朗特摒弃了刻板印象式的疯癫叙事,疯癫不再是理性的对立面,而成为小说主人公兼叙事者露西的切身经验。作品以写实风格探索了病人的致病原因,尤其是症状、诊断、治疗和病人自我疏导的努力,这在维多利亚时代小说中是较为罕见的叙事。通过露西的口吻,勃朗特呼吁人们不该轻视日常生活中的精神疾病:

世人完全理解由于缺乏食物而饿死的过程,但很少人能设身处地地想想孤寂能使人发狂。他们看见早就埋葬的囚犯被挖掘出来,成了疯子或白痴!——他是如何丧失理智的——他的神经如何最初受刺激,经受了不可名状的巨大痛苦,最后陷入瘫痪……长期以来,人们普遍认为只有肉体的困厄才值得同情,此外的一切都是无病呻吟。

可见,在维多利亚社会,人们对精神疾病的误解颇深。小说中精神崩溃的描写,尤其是新教徒露西到天主教堂忏悔的情节,引发过一定争议。勃朗特的编辑W.S.威廉斯阅稿后担心露西的病态和软弱难为英国读者接受,为此勃朗特回信解释道:“任何人如果过着她那种生活,都必然会变得病态。例如,促使她去忏悔的并不是健康的感情,而是孤独的忧郁和厌倦造成的半疯狂状态。”

然而,露西从未明确过自己的病症,在与约翰医生开诚布公的对话中,她只是说自己“情绪低落”。约翰医生答道:“这就使我无法用药丸或药水帮你的忙了。药物无法使人高兴起来。对于忧郁症我的医术是无能为力的。”然而在之后的叙事中,露西却明确指出维莱特的国王患有疑病症:“那边坐着的是一位沉默的受难者——一个紧张不安、忧郁不乐的人。他那双眼睛早就目睹过某个鬼魂的探访——早就等待着那个最奇怪的鬼怪,即疑病症的出没……疑病症有在成千上万人中间出现的习惯——它阴暗如厄运,苍白如疾病,顽强如死神。”与伯莎充满兽性、恶魔似的疯癫不同,露西和国王的精神状况更像是忧郁或“局部疯癫”,这就将思路引向了维多利亚时代与道德疯癫学派并行不悖的道德管理学派。

道德管理学派的先驱是十八世纪末私人精神病院——“约克疗养院”——的创始人威廉·图克,该机构提倡废止禁闭等对待疯人的残酷方式,转为想方设法唤起病人的良知,以预防和克服精神紊乱。本文认为勃朗特在《维莱特》中即表现出对道德管理学派的转向和认同。根据斯考顿斯的考察,这一学派的理论源泉来自约翰·洛克。在1690年出版的《论人类的知识》中,洛克如此定义疯癫:

因为他们[疯人]对我没有表现出丧失推理的功能:只是由于十分错误地把某些观念结合起来,误以为是真理;而他们就像一些人犯的错误那样,尽管论证是对的,但却从错误的原则出发。凭借他们的想象的歪曲,把幻想当成现实,然后根据幻想作正当的[一些演绎]。

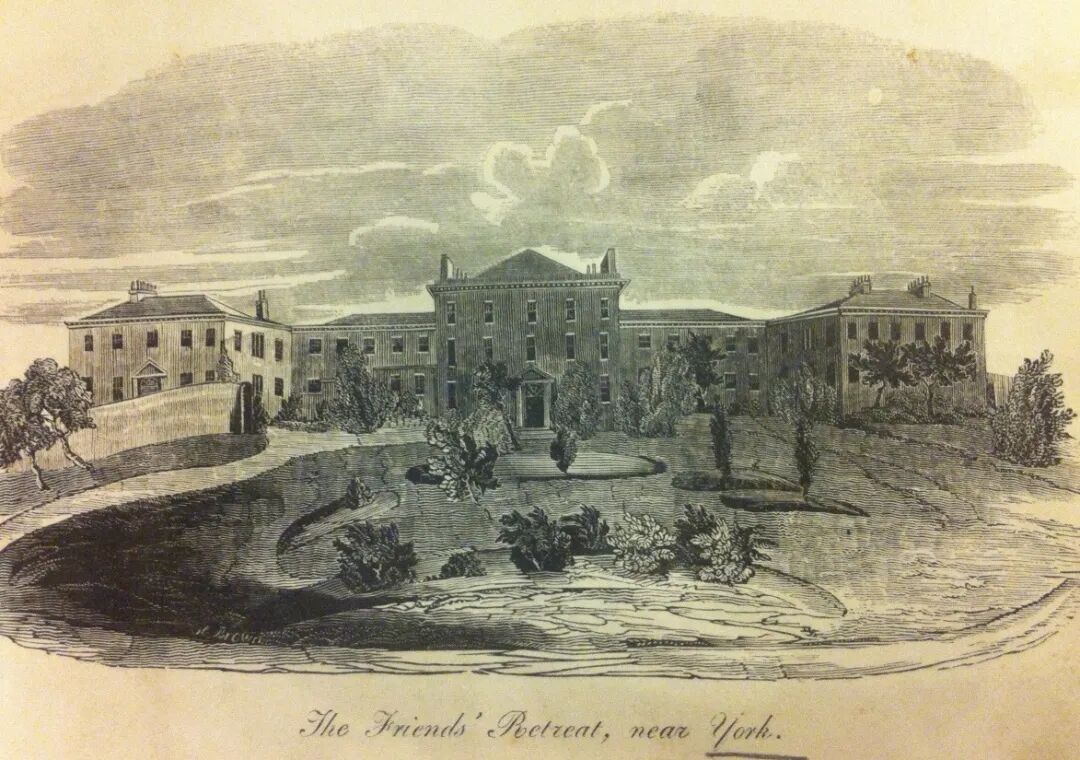

贵格会收藏历史资料中的“约克疗养院”立面图

该精神病疗养院由威廉·图克创立

洛克的疯人不像霍布斯描述的那样暴虐、放浪,他的观点暗示疯人并没有完全丧失理性,可能只在某一方面疯癫,而在其他方面是未受损害的。疯人在这一意义上普遍对自己的社会行为拥有一定程度的控制;他们的智力、自主性和道德力量通常只是遭到扭曲而并非完全泯灭。这种情况在当时也被称为“局部疯癫”或“偏执”。布罗医生强调这种疯病更常发生在那些专一地、强烈地沉浸在某一个事物的人身上,“他们的精神顽固地黏附在某一个错觉之上,排除其他一切的想法”。“偏执狂”一词在《维莱特》中出现了两次。第一次用来形容小波莉对父亲强烈的依赖和眷恋,露西犀利地评价:“我觉得这是一种执着的天性,流露了我一向认为对任何人都为害匪浅的偏执狂的倾向。”然而,当露西误以为丢失了约翰医生的来信时,她也表现出极大的慌张和悲恸,坦白道:“就说我神经失常或者发了疯吧;断言我由于那封信激动得心神不宁吧;宣称我在做梦吧。”一时间,似乎头脑的清醒甚至生命都已无足轻重,露西称当时的自己是“趴在地上,摸索着的偏执狂”。在小说中,小波莉和露西都出现了偏执的发作,而在其他状况下两人与常人无异。

在“局部疯癫”或偏执的案例中,幻觉和错觉等“认知错乱”似乎是一种显著症状——到底是“认知错乱”,还是道德疯癫学派所强调的“心性错乱”,这一点成为两学派分道扬镳之处。幻觉是《维莱特》情节的重要组成部分。在漫长假期的孤独时光里,神经紧张的露西渐渐病倒了,在服用了一剂怪味的黑色药剂后,露西虽然强调自己并没有神智错乱,但她看到“一张张苍白的床铺变成了幽灵——每张床上冠状的饰边变成了死人那硕大而泛着白光的头颅——古老世界和更强大的民族的梦死一般地凝固在那睁得大大的眼窝里”。除了这次精神崩溃时出现的幻觉,露西还数次看到传说中此前修道院修女的“鬼魂”。约翰医生并不相信那些闹鬼的传说,还给出了“专业的”解释:

你处在精神高度紧张的状态。根据你的脸色和举止所透露的情况来判断,我敢肯定,不管你多么善于克制,今天晚上你独自一个呆在那凄凉、寒冷、坟墓般的阁楼里……你看见了,或者以为自己看见了,某种可能给你的想象力造成特别影响的东西……我不敢肯定,某种具有鬼怪性质的东西的出现是否会使你神经失常。

勃朗特所著《维莱特》英文版封面

因为长期的孤独、忧郁、精神紧张,加上周遭环境的影响,露西也相信这是她精神崩溃后大脑产生的幻觉,“或者确实只是疾病的产物,而我只做了那疾病的牺牲品”。

在十九世纪上半叶,关于偏执的病因曾引发极大的学术论争,普里查德医生就明确对以洛克为源头的“局部疯癫”学说发起攻击。他对偏执病人心智正常这一判断表示怀疑,认为当病人的某一激情完全占据了其心智,产生了幻觉,那么他的情感、心性就已经扭曲了;而且,偏执的人往往执着于自私的欲望,只关心个人的处境。

勃朗特也对偏执表现出的自私很反感,在信中明确声称要避开偏执的行为:“是有一种偏执,以愚蠢和琐屑的形式表现出来,经常让其当事人显得滑稽可笑。这一观点在波莉对父亲表达的近乎痴狂的眷恋中得到印证,目睹了那一幕的露西评价道:“每逢感情奔放、尽情宣泄的场合,令疲惫的旁观者感到欣慰的是,这样的场合总有几分让人鄙视或可笑的地方。我向来觉得那种放纵的情感是累赘的东西,是良知支配下的一个蠢奴。”可见,偏执与无节制的行为一样,在勃朗特看来是缺乏理性、自控和良知的表现。

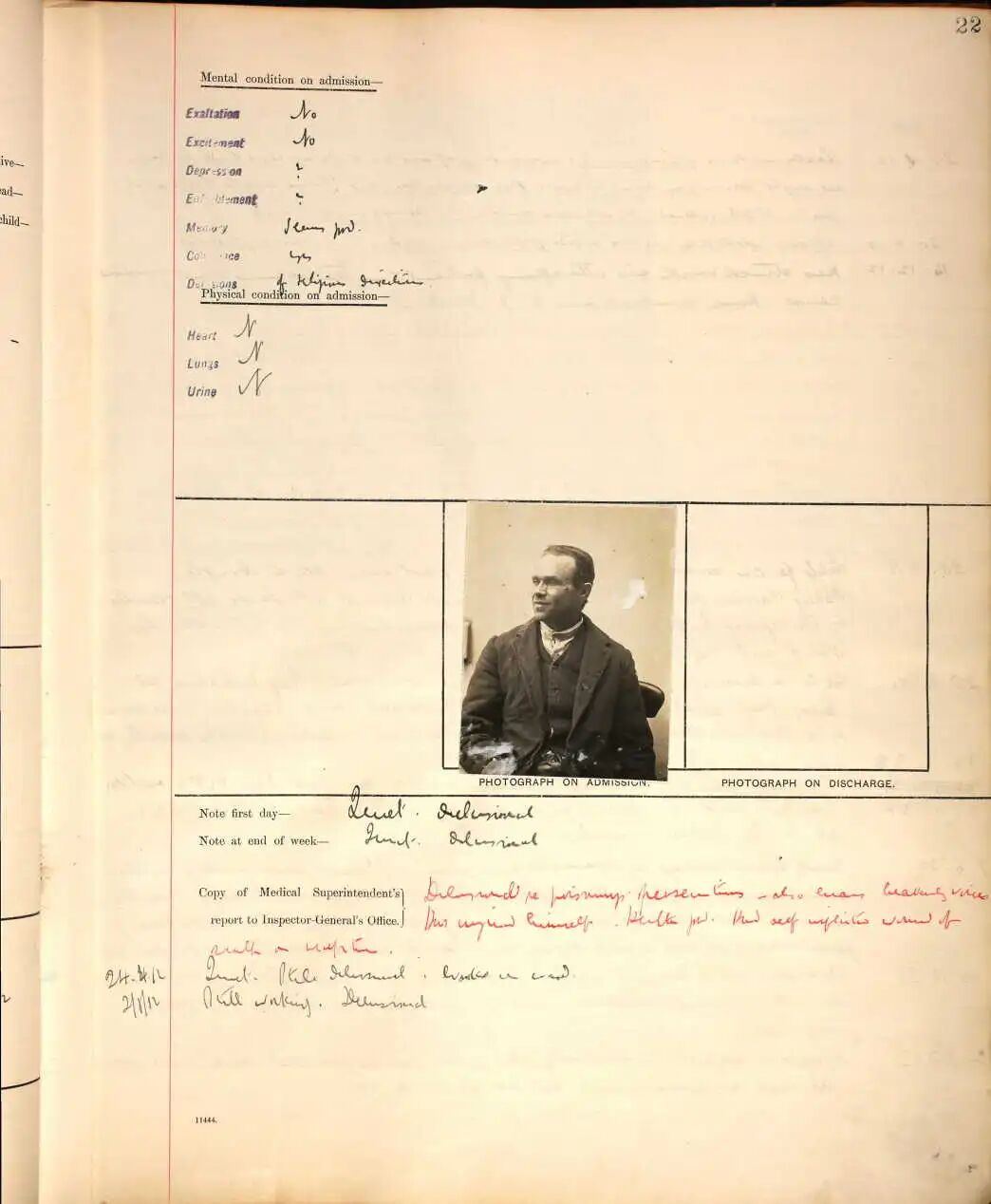

十九世纪末期精神病医院中的病人档案

如上文所述,道德疯癫学派对疯癫的治疗比较悲观,更多主张采用隔离、禁闭的方法,相比之下,道德管理学派则认为患者个人有对抗疯癫的能力,其精髓就是意志力、自控、自我管理等力量。其中,苏格兰医生约翰·艾博克隆比是典型代表,他在1837年的专著中写道:“精神规训的基础就是‘主宰心智的力量’。这是在应有的管控下的所有的智力过程,继而能够基于良好、稳定的原则指导它们,获得有用的知识、发现真理。”艾博克隆比医生将这种自控文化上升到道德层面,认为如不具备这一精神,心智就会在岁月的琐碎中荒废,或成为白日梦和虚荣错觉的玩物,配不上崇高的命运。这样一来,精神疾病成为道德堕落的标志,而主张自控、节制的中产阶级文化由此得到某种医学、科学的佐证。类似话语也出现在勃朗特的作品中。当罗切斯特提出让简做他的情妇时,简感受到“情感”强烈的声音让她依从,她一度认为自己已经发疯,“那就是因为我疯了——完全疯了;我的血管里有火在蔓延,我的心跳得我数都数不过来”,随即,简用强大的意志力和决心告诉罗切斯特她不愿屈服:

我将遵守上帝颁发、世人认可的法律。我将坚持我神志正常时而不是像现在这样发疯时所接受的原则。法律和原则并不是用在没有诱惑的时候,而是用在像现在这样,肉体和灵魂都反抗它们的严格的时候;既然它们严格,那就不能违反它们……预先想好的意见,以前下定的决心,是我现在要坚守的一切;我就在这儿站稳脚跟。

尽管罗切斯特勃然大怒,简仍然相信,“在精神上,我还控制着我的灵魂,并且肯定它最终会是安全的”,最终连罗切斯特都被简的强大意志挫败了,他两次提到简的意志是他无法掌握的。

勃朗特像及1921年版电影《简·爱》剧照

如果说《简·爱》中的例子只是体现了抵抗诱惑、坚持原则的道德信念,还不能很直观地体现简为了对抗精神紊乱而采取的措施,那么在《维莱特》中,露西在约翰医生的建议和指导下,则有意识地开展一系列措施来对抗自己的忧郁情绪,避免精神崩溃的发作。露西坦白道:

与天性、与内心那强烈的思想倾向做斗争,表面上也许徒劳无益,但最终是有好处的。斗争的结果……将导致人们的言行举止朝着理智所赞许的、而情感则往往反对的方向发生变化:它们必然对生命的整个进程产生某些影响,使它表面上变得更有规律、更稳定、更平静。

在这里,表面上是理智与情感的对抗,但结合《维莱特》的叙事语境,这里的“情感”远远不是情绪或本能的驱使,露西对抗的是频频把她拖向深渊的精神紊乱。自控力、意志力在这里以“手”的隐喻频频出现,露西自述道:“我还感觉到,上帝给予我的考验已经登峰造极,现在必须用我自己的双手去扭转它,尽管我这双手现在是滚烫的、软弱无力的、颤抖着的。”当露西决定埋葬约翰医生的来信,以这种颇有仪式感的举动与过去告别时,她才得以释怀。她感到“信心增强而显得坚强起来”,并决心迎接生活这场战争。就在此时,修女“鬼魂”再度显影,这一次露西鼓足了勇气,“这不顾一切往往能使人身临险境而勇往直前。我向前走了一步。我把手伸出去,想要触摸她”。“手”的隐喻又一次出现了,幽灵退却了,露西也似乎战胜了幻觉并控制了精神疾病。

威尼斯著名风俗画家彼得罗·隆吉画作《The Faint》

十八世纪“绿病”常被认为与女性,尤其与少女有关

除了用自控来主导自己的生活,勃朗特在信中不止一次提到自己依靠工作和劳动来抵制不良情绪,“治疗的良药只能是劳动……深植于心中的悲哀唯有用劳动来治疗”。这一观点与维多利亚时代中产阶级“自助”文化不谋而合。这一文化的代表人物萨缪尔·斯迈尔斯颇具影响力的著作《自助:行为和坚毅的说明》曾提到类似忧郁症的“绿病”(green-sickness,又译作萎黄症):这是一种存在于年轻人之间,深受拜伦和歌德的维特影响的不满、忧郁、绝望情绪,有陷入滞钝和幻想的倾向。斯迈尔斯认为,对抗“绿病”、疏解倦怠、保持身心健康的最好办法,是适度的工作和身体锻炼。这也是勃朗特与其笔下人物秉持的观点,而事业、工作、劳动也的确成为露西自我实现的最佳途径。在《维莱特》的尾声部分,露西声称保罗先生离开去西印度群岛的三年是她一生最幸福的日子:

我的成功的奥秘……在于更新的环境,发生了奇妙变化的生活以及舒畅的心情……为了目前的设想,为了将来的希望,为了这样一种需要坚持不懈的毅力、辛勤的劳作、不断进取的精神以及耐心和勇气的事业——我决不能意志消沉……几乎没有什么重要的事能苦恼我,把我吓退,或者使我精神沮丧……

与《简·爱》等其他维多利亚小说不同,《维莱特》并不是以男女主人公幸福的婚姻为结局;爱情和婚姻也不再是治愈女主人公、促成她达成自我救赎的决定性因素。保罗的不在场和最终的生死未卜反而保证了露西的精神健康,而其中最重要的因素就是自助精神、辛勤的劳动和事业带来的成就感。

美国剧团Lookingglass于2023年根据

勃朗特小说《维莱特》改编同名戏剧

疯癫等精神疾病案例构成了《简·爱》和《维莱特》的重要叙事成分,结合维多利亚时代医学、精神病学的理论和案例,可以发现勃朗特的疯癫书写经历了一个转变过程:从刻板印象式的兽性躁狂到日常生活的忧郁偏执;从无药可救、犯罪自杀的“疯女人”到积极自控、努力工作、改善精神状况的女教师。在维多利亚时代主导性中产阶级文化的统领下,勃朗特深知女性气质理想的悖论:虽然女性被塑造为男性的道德楷模和精神向导,但医学却一再证明女性体内具有不受控的动物性。在主导文化和医学话语的缝隙中,这一悖论只能偶尔以身患精神疾病的“疯女人”形象闪现和反扑。

虽然露西的精神状况始终未能得到以约翰医生为代表的主导文化的理解,但她通过对“自助”文化的推崇和实践主动融入中产阶级文化中,完成了自身的反叛与回归。《维莱特》中有一处闲笔,勃朗特感叹精神疾病是一个“复杂得无法检验,抽象得一般人难以理解的问题”,而试图理解、同情,甚至书写精神疾病患者的作家却寥寥无几。面对这个古老的难题,勃朗特在生平最后一部小说中做出了她的尝试和努力。

新媒体编辑:李秋南

新媒体审读:乐 闻

点击关注