旧文品读 王珊珊 | 早期现代英国的贵族写作与商业出版:以《乌拉妮娅》为例

内容提要

桑德斯提出过著名的“刊印之耻”理论,认为早期贵族以商业出版为耻,其作品大多以手稿形式在小圈子里传播。1621年玛丽·罗思夫人却打破常规,署名出版了浪漫传奇《乌拉妮娅》。因丧偶后经济困窘,她被迫像职业作家一样谋求出版,并通过贵族之间投桃报李的赠礼经济来维系其社会关系。罗思夫人的贵族身份和贵族式写作与商业出版的大众化要求有着内在矛盾,但出版商只关注罗思夫人的身份带来的市场价值,不理解其中蕴含的风险。《乌拉妮娅》的出版果然引发风波,这反映了贵族阶层的文学生产与新兴的印刷媒介之间的冲突,但也证明“刊印之耻”并非廷臣作家传播作品时奉行不变的铁律。

作者简介

王珊珊,女,1979年生,北京大学英语文学博士,发表本文时为中央财经大学外国语学院讲师,主要研究领域为早期现代英国文学。

在对英国都铎时代文学的研究中,J.W.桑德斯提出了“刊印之耻”(“stigma of print”)这个著名的观点,形象地概括了这一时期由廷臣贵族引领并被职业作家效仿的文学出版与传播风尚。所谓“刊印之耻”,简单地说,就是贵族虽进行文学创作,但却不屑于将作品印刷出版,而是多以手稿形式在小圈子里传播。桑德斯列举了包括怀亚特、萨里、锡德尼及罗利在内的众多廷臣作家,这些作家的目标读者并非大众,他们的作品如在生前出版,也都未获得本人的许可;他们对印刷媒介读者的轻视使其作品的印刷通常比写作晚得多。托特尔辑录了怀亚特和萨里的大部分诗作,于1557年出版了《歌与十四行诗杂集》,此时距两位诗人去世已分别有15年和10年;锡德尼作品的出版则是在其身后14年。罗利生前只出版了5首诗,其中4首都是酬唱之作,且都不是他最重要的涉及女王伊丽莎白一世的诗作。而且他还很可能曾让《英格兰的赫利孔》一书的出版商把他的名字缩写用纸片遮住,因为该书收有两首其名下诗作。 “刊印之耻”作为早期现代英国贵族传播文学作品的行为准则,其出现无疑与当时文学地位的低下和贵族身份的尊贵有关。与廷臣贵族的“主业”政治相比,文学创作实在无足重轻,有则锦上添花,无也无伤大雅。锡德尼就将《阿卡迪亚》称为写给其妹的“玩意儿”,自谦中不无对文学创作的轻视。此外,贵族有极强的精英意识,不屑纡尊降贵与平民交往,觉得自己的交往圈子越小就越能显示地位的尊贵,而商业出版天生带有大众化的性质,自然为贵族所不屑。贵族圈的这一风尚直到十七世纪仍然盛行,1653年贵族女作家卡文迪什在出版其第一部作品时还在前言中为急于出版而致歉。

出身于著名的政治和文学世家锡德尼家族的玛丽·罗思夫人(1587—1651/3),是英国文学史上第一个创作彼特拉克体十四行组诗和散文体浪漫传奇(romance)的女作家。她的主要创作包括十四行组诗《潘菲利亚致安菲兰瑟斯》及浪漫传奇《蒙哥马利伯爵夫人之乌拉妮娅》第一、第二部(下文简称《乌拉妮娅》)等。《乌拉妮娅》的第一部及附于其后的《潘菲利亚致安菲兰瑟斯》于1621年出版印行,这在当时贵族以印刷出版为耻的社会背景下,不能不说是出人意表的出格举动。该书出版不久,便因为书中某些情节暴露了爱德华·丹尼爵士的家丑,激怒了丹尼爵士,后者于是向罗思兴师问罪,矛头直指《乌拉妮娅》和罗思写作这一行为本身,致使朝野上下议论纷纷,《乌拉妮娅》也不得不面临被召回的命运。这场风波的起因与这部作品的传播方式大有关系,正是因为罗思选择了印刷这一新兴的商业化媒介,才使得该书迅速且大范围地传播,导致丹尼爵士在获悉书中内容后愤然对作者口诛笔伐,引起轩然大波。假设《乌拉妮娅》是以传统的、常规的手稿形式传播,它可能只在一个相对封闭的贵族小圈子里流通,丹尼爵士也许都无缘过目,或者即使有所风闻也不至于因家中隐私被广泛散播而怒不可遏。可见罗思对印刷这种新兴媒介了解不够,大大低估了它的影响力。

那么身为贵族的罗思,为何会突破贵族作家圈里的“游戏规则”而采取印刷媒介来传播作品呢?本文试图从罗思当时的个人境遇和十七世纪初英国出版行业的时代状况对该问题进行解释,以揭示早期现代英国书籍生产和传播领域中传统的贵族遵行的经济模式和新兴的市场经济模式之间的冲突。

玛丽·罗思的画像

一、还债或者盗印?

玛丽·罗思夫人的伯父是著名的菲利普·锡德尼爵士,姑母是早期现代英国女作家的代表彭布罗克伯爵夫人玛丽·锡德尼·赫伯特,罗思的成长时期正是锡德尼爵士文学声名确立的时候。罗思选择上述两种文类进行创作无疑是受了伯父的影响,后者曾写过十四行组诗《爱星人与星》和浪漫传奇《彭布罗克伯爵夫人的阿卡迪亚》。罗思的姑母承袭了兄长开创的家族文化事业,监督促成了1593年版《阿卡迪亚》的出版,并在翻译欧洲名家文学作品的同时也进行文学创作。罗思的写作很可能也受到了其姑母的文化活动的影响。1604年玛丽·锡德尼(罗思的闺名)与罗伯特·罗思爵士结婚,并在婚后仍然保持着与娘家的密切往来。

学界普遍认为,最晚于1613年,罗思的诗作就已开始在小圈子中传播,本·琼生、威廉·德拉蒙德和乔舒亚·西尔维斯特等都曾写诗赞美过罗思的诗歌。1614年,罗思生子尚未满月,丈夫便溘然病逝,且留下了巨额债务。两年后,罗思的独子夭折,大部分家产转归罗思家族旁系继承,她的生活陷入困窘。之后,罗思又与表兄彭布罗克伯爵威廉·赫伯特私通。正是在这样的情境下,罗思开始创作一生中最主要的作品《乌拉妮娅》,男女主人公的故事就是她与表兄恋情的写照。

早期学者布里奇特·麦卡锡认为罗思创作并出版《乌拉妮娅》的目的是为了偿还债务,这个观点虽然现在还经常被提及,但已遭到有力的驳斥,因为一个关于书籍出版的常识是,在早期现代英国的大部分时间里,作者能从出版书籍中获得的收益实在太少。例如,比罗思晚一些的弥尔顿在最初出版《失乐园》时只获得了五英镑收入。罗思爵士去世的时候留下的债务是23000英镑,即使罗思夫人能从出版书籍中获得任何收入,相比于她的债务,无疑也是杯水车薪。此外,麦卡锡对早期现代贵族的行为模式也缺乏了解。意大利人卡斯蒂廖尼撰写的《廷臣之书》于1528年问世,随后就被译成包括英语在内的多种欧洲文字,直到十八世纪末也仍然畅销不衰。该书系统描述了贵族的行为模式,在英国贵族圈内影响颇大。该书的一个重要观点是,廷臣应具备多种才能,在比武与作战这些骑士主业之外,还要擅长写作、音乐、舞蹈等等。但贵族即使在上述领域都能达到优秀水准,也永远不能做专门从事这些活动的专业人士,而只能维持业余玩家的身份。这也就是为什么罗思的伯父锡德尼尽管颇富诗才,但生前对诗人的称号却态度暧昧,并在《为诗一辩》的开头称自己“在最无聊的时候逐渐陷入诗人的称号下”。贵族的这一风尚一直延续到后世,浪漫诗人拜伦就是一例。在十九世纪,印刷媒介早已取代了手稿传抄,并能给作家带来丰厚报酬。拜伦的诗作在其生前就已付诸梨枣并广为传颂,但他却最恨别人把他当作文人而不是贵族,他甚至将版税送人,哪怕自己面临着债务危机。所以从这个角度讲,两百年前的罗思更不可能用写作这种手段来赚钱还债,因为这种职业化的行为不符合贵族的行为规范。

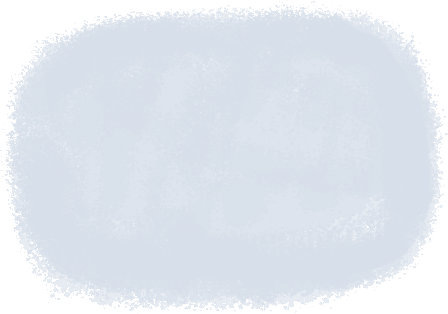

现存唯一由罗思亲笔书写的《潘菲利亚致安菲兰瑟斯》手稿

也有学者认为罗思未曾授意出版《乌拉妮娅》。例如,沃勒认为《乌拉妮娅》的出版商约翰·马里奥特和约翰·格里斯芒获取了一份手稿,并于1621年7月13日在书业公会登记该书,但罗思对此并不知情。不仅如此,在其正式出版之前,《乌拉妮娅》已最晚于1621年12月就被盗印了,罗思在获悉此事之后也只能接受既成事实。所谓“盗印”,与现代的著作权概念不同,在当时指的是出版商私自印刷登记在书业公会成员名下的书。这其实是出版行业内部的利益竞争问题,与作者无关。在当时,一部作品只要在书业公会被登记,它就仿佛不再是作者的所有物,而成为出版商的财产,其出版也就不用再取得作者的许可。所以,只要出版商能够获得某部书稿并做登记,他就能够出版该书。沃勒的“盗印”说,目前只有极微弱的间接证据,但他关于罗思对出版事先不知情的结论却很难站得住脚。一个关键事实在于,无论是做过登记的正式出版商,还是很可能子虚乌有的“盗印者”,都不太可能在罗思不知情的情况下获得书稿。出版商在罗思不知情的情况下得到书稿的可能性只有两种:一是书稿被盗,二是书稿由他人传抄之后交给出版商。第一种可能性微乎其微,针对贵族的盗窃属于重罪,并没有文献记载罗思就出版一事与出版商发生纷争,而且在与丹尼爵士的争执中罗思也并未提出这样的辩解。第二种解释成立的前提是《乌拉妮娅》在出版前就已被传抄。通常情况下,廷臣贵族写作与传播的生态模式是贵族在业余时间以非专业作者的姿态写作,作品的存在形式是手稿,如果作者愿意传播自己的书稿,他/她可能会将其展示给自己愿意展示的人,这些人一般是他/她社交圈内的人,他/她的亲笔书稿因此可能会被他人誊抄多份,而作者对这些钞本的下落也一般并不在意。因为廷臣贵族写作的目标读者是自己社交圈内的人,而不是大众,所以他/她只要能在自己的小圈子里展示手稿,他/她也就完成了作品的传播。例如,锡德尼的《阿卡迪亚》是献给他妹妹玛丽·锡德尼·赫伯特的作品,后者是这本书的第一个读者,在作者生前该书未曾出版过,而《老阿卡迪亚》现存手稿有十本,可能还另有八本已失传的手稿,这表明该书经历过较大范围的传抄。罗思虽然也效法伯父,将《乌拉妮娅》题献给她的表嫂苏珊·赫伯特,但该书却没有一部手稿留存至今。加之罗思当时的没落贵族身份,《乌拉妮娅》显然不会像罗思伯父和姑母的作品一样在贵族圈内受到广泛重视,所以该书极有可能从未以手稿形式大范围或长时间传播过,有多部不受控制的手稿流传在外以至被出版商得到并盗印的可能性很低。

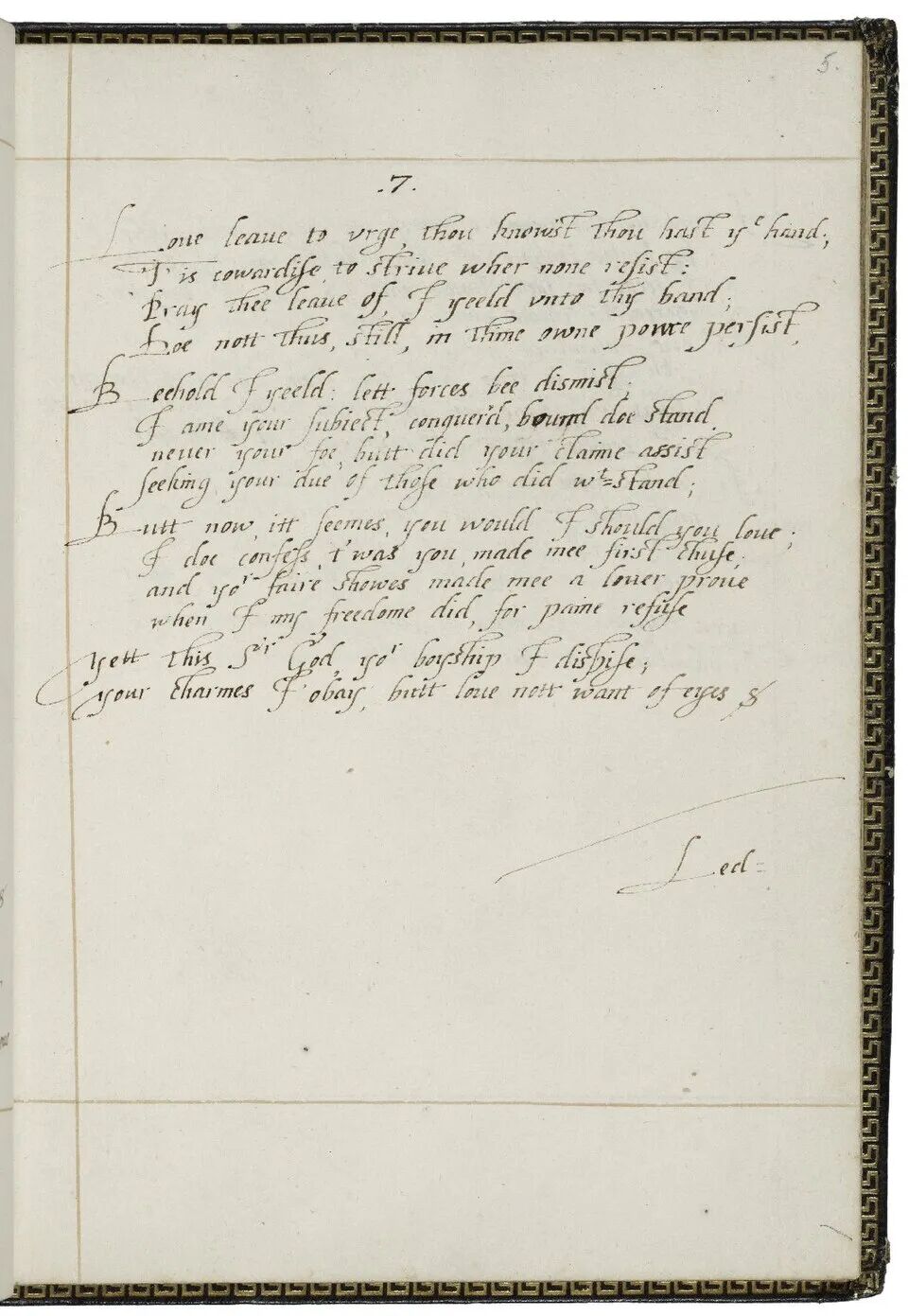

在《安妮法令》(即 1710 年《版权法》)颁布前,书业公会对出版业拥有垄断权,并负责制定和执行行业法规。图为十八世纪末书业公会的纹章。

罗思在给白金汉公爵的信里声称自己“从不想出版该书,其售卖也违背了我的意愿”。这句辩解语焉不详,并没有就该书如何在书业公会登记并最终出版印行给出详细解释,更像是贵族出版作品时遮遮掩掩的托词。事实上,被朋友散播经常是贵族作者为规避“刊印之耻”而在出版书籍时常用的借口,这种托词在平日里用来故作姿态尚可,但在重大纷争时用作申辩的理由却太嫌无力;而且,从同一封信中我们可以获知,罗思在《乌拉妮娅》出版后得到了若干部印刷版,并将其分赠亲友,收信人白金汉公爵也获赠一部。可见,罗思绝非简单地“被迫接受既成事实”,而是积极参与了对印刷本《乌拉妮娅》的传播。因此,《乌拉妮娅》是在其作者事先不知情的情况下被出版或盗印的可能性微乎其微。

二、出版的真相

一般来说,出版商拿到书稿后,可委托插图画家根据全书主旨设计出贴切的封面。《乌拉妮娅》卷首插图的作者就是罗思的熟人——荷兰人西蒙·范·德·帕斯,他曾经为锡德尼-赫伯特家族成员画像。《乌拉妮娅》封面图描绘的是书中主要情节——爱神御位,罗伯茨由此推断罗思可能向画家解说过书中的相关内容,并举出贵族作者指导镌版工人选取插图的例子,包括罗思的姑母彭布罗克伯爵夫人在筹划出版锡德尼作品时,其助手休·桑福德对插图的指导。罗伯茨的推测合乎情理;并且,这幅封面图片对全书主要内容的概括确切周详,不能不让人相信罗思知悉该书的出版。此外,还有其他证据表明《乌拉妮娅》的出版与作者本人有关。1621年出版《乌拉妮娅》的书商约翰·马里奥特与锡德尼-赫伯特家族颇有渊源,他后来还出版了邓恩的诗歌,而邓恩受罗思表兄兼情人威廉·赫伯特的资助,并曾与赫伯特共事。随着威廉·赫伯特在詹姆斯一世当政时期政治地位的上升,他作为文艺庇护人的角色更加重要,莎士比亚的第一对开本和本·琼生的作品都题献给他。在任宫务大臣期间(1615—1626),赫伯特对出版业影响巨大,他不但协调出版事务,还负责裁断出版纷争,也因此成为职业作家和出版商竞相巴结的对象,许多书商都将出版物敬献给他。

西蒙·范·德·帕斯设计的《乌拉妮娅》扉页

以上对罗思社会关系的考察表明,出版商及画家与锡德尼-赫伯特家族交往甚多,出版商对赫伯特更是谄媚与畏惮兼具,因此不太可能在罗思不知情的情况下私自出版她的书。虽然罗思事后对出版一事含混其词,但考虑到她的处境和顾虑,她对《乌拉妮娅》的出版至少采取了默许态度。也有学者提出了更激进的看法,如汉内在彭布罗克伯爵夫人的传记中便认为,她可能在死前不久参与了侄女作品的出版。温迪·沃尔也指出,将十四行组诗《潘菲利亚致安菲兰瑟斯》附在浪漫传奇《乌拉妮娅》后出版,这是在模仿菲利普·锡德尼的《爱星人与星》附在《阿卡迪亚》之后出版这种形式。这些观点都指向锡德尼家族成员在《乌拉妮娅》出版一事中的参与,这种情况下罗思更不可能对出版毫不知情。

《乌拉妮娅》出版于1621年,罗思的姑母和母亲都在这一年去世。彭布罗克伯爵夫人向来被认为是已故的菲利普·锡德尼的文学继承人,被汉内称为“菲利普的凤凰”,她的死是锡德尼作为文学家族的重大损失,甚至意味着一个旧时代的结束。罗思在这个特殊的时刻将作品付梓,应该具有特别意义,意味着罗思将继承伯父与姑母的衣钵,赓续锡德尼家族的文学传统。从菲利普·锡德尼到玛丽·锡德尼·赫伯特再到玛丽·锡德尼·罗思,罗思此时无疑企图接替姑母,传承家族的文学“事业”。1621年版《乌拉妮娅》扉页的作者介绍是这样写的:“高尚而尊贵的莱斯特伯爵罗伯特的女儿,曾经声名显赫的骑士菲利普·锡德尼爵士的侄女,以及刚刚故去的最优秀的彭布罗克伯爵夫人玛丽的侄女。”这则介绍清楚地表明了罗思的文学家世,并将其嵌入锡德尼家族的文学谱系之中。

此外,罗思将作品付梓可能还有另一番考虑:罗思出身名门,曾是安妮王后核心交友圈的一员,还曾于1605年与王后及其他10位宫廷命妇一起出演过本·琼生的假面剧《黑》。然而1614年之后罗思的经济和政治地位发生了巨大变化,据记载,罗思丈夫死后只给她留下了每年1200磅的寡妇授予产,但遗留债务却高达23000磅。没有了丈夫的经济支持,又负债累累,罗思缺乏维持以往的贵族交际的资源,不得不退出社交圈,隐居乡间,社会地位从此一落千丈。

左图为安妮王后画像;右图是伊尼戈·琼斯为假面剧《黑》中“尼日尔之女”角色绘制的服装设计草图。

在面临重大危机的时刻,罗思被迫采取了一些对于贵族而言显得有些“出格”的举措,即出版作品。但因其贵族身份,罗思出版书籍的目的和举措与职业作家大相径庭。桑德斯认为职业作家身处庙堂之外,出版作品是其展示文采、自荐于权贵、打开上升通道的工具。例如,斯宾塞在爱尔兰投诗于女王宠臣罗利,由此被后者带进伦敦宫廷,《仙后》出版后,女王大悦,赏赐斯宾塞50镑年金。可见职业作家出版书籍,是下层向上层进行自我介绍的手段,并非同阶层之间人情往来的礼物。而罗思出版书籍的目的,或在于把书籍作为投桃报李之“桃”,旨在使出版成为她获取回赠、维系与贵族交际圈的关系的手段。此外,《乌拉妮娅》的印刷本中并无常见的前言及献辞,而这些部分对职业作家出版的书籍至关重要,也是通常的书籍制式。这种非常规的“印刷时光秃秃不加掩饰”的裸书形态,只能被认为出自作者的授意。再者,除正文外,《乌拉妮娅》的作者并没有留下只言片语,这显示出作者囿于“刊印之耻”、不肯直面出版一事的矛盾心态。日后在《乌拉妮娅》引起朝野上下非议的时候,因为印刷本中并无常见的前言与献辞,罗思果然还能藉此为自己辩护:“我从不想出版该书。”

罗思在出版问题上暧昧不明的态度为自己留了条退路,但她仍未能就自己为何不想出版该书给出合理解释,特别是关于书稿如何被出版商获取这个核心问题的解释。前述对罗思社会关系、人生境遇和书籍出版细节的考察,恰恰可以证明罗思对书籍的出版并非不知情,甚至还很可能有某种程度的参与。

三、作者与出版商:利益的契合与矛盾

早期现代英国盛行恩庇制度,君主是恩惠的源泉,拥有至高权力和巨大财富,并主宰资源分配;以君主为中心又有庞大的官僚体系,根据官职大小分别享有不同的资源分配权力。因此,宫廷是贵族活动的中心,谋求君主的恩宠是廷臣的全部政治和经济利益所在。罗思也不例外,她在丈夫死后难以偿还债务,甚至被债主起诉:据记载,她曾连续数年申请国王的保护,并在1623年、1624年、1627年和1628年获得了国王的保护,得以暂缓偿还债务。

与恩庇制度相伴随的是礼物馈赠,当谋求官职或其他利益者求助于保护人时,赠礼便是通行的求助手段,赠礼经济和文化由此产生。礼物交换是早期现代英国的重要经济和政治活动,在贵族阶层内尤其如此。它不但能起到巩固和加强关系的作用,还能树立和捍卫人的荣誉,其运作原则和商业交易大不相同,后者仅以物质上的等价交换为原则。1603年,詹姆士一世从爱丁堡启程到伦敦加冕,路过亨廷顿时,时任亨廷顿治安官的丹尼爵士赠送给新国王“一匹漂亮的马、一个华丽的马鞍及相应设施”。这既是馈赠,更是效忠,詹姆斯一世对此自然了然于心,日后有机会时也将给予更大的报偿。如果在《乌拉妮娅》风波中丹尼爵士真的如罗思所猜测的那样,向国王指控罗思对他的污蔑,此前因馈赠而建立起来的私人关系便很可能会影响国王的裁断。当然,能享受国王恩惠的并不只是丹尼爵士一方:1621年詹姆士一世下令为罗思提供御苑中的鹿。詹姆士一世素以对臣下慷慨著名,虽然与1625年他赠予宠臣白金汉公爵的三万英镑相比,罗思收到的这份礼物实在微不足道,但按照当时的习俗,鹿肉的地位在食物类礼物中比较特殊,既能够彰显赠与人的崇高地位,又能表明获赠者也有足够的荣耀和资格。可见,尽管罗思已经淡出宫廷,但旧有关系尚存,也没有被君主遗忘,她仍然身处于互惠互利的赠礼经济的网络之中。这也是她日后应对丹尼爵士挑战的资本。

丹尼尔·米滕斯绘制的詹姆斯一世肖像(1621年)

罗思也有自己独特的礼物可以赠人,那就是她的作品。贵族从事写作并将手稿赠予他人的事例在早期现代英国并不罕见,罗思的伯父和姑母就曾将《赞美诗》译本手稿献给伊丽莎白女王一世。诗歌体裁高雅,《赞美诗》内容神圣,手稿这一载体也颇为珍贵,因此无论对于收礼人(女王)还是送礼人(大贵族),都合乎身份。但是,《乌拉妮娅》从内容上看是以恋爱故事为主线的贵族生活的八卦;从文体上讲,浪漫传奇的地位不如诗歌高贵;再加上它是印刷品,并不具备手稿的珍稀性,因此并不适合作为贵族大张旗鼓地赠献的礼物。假如罗思欲将《乌拉妮娅》手稿赠人,那么受赠者只有一人,对于急需借助书籍以维系以往社会关系的罗思来说,自然不如将其复制多部后赠给多人来得实惠。但将书籍印刷后献赠给保护人是职业作家的行为,与罗思的贵族身份不符,所以《乌拉妮娅》印刷本的书前并没有对被题献者的献辞,而职业作家在将印刷的书籍赠送给保护人时却有致辞的习惯。例如,斯宾塞的《仙后》除了通用的献辞(十四行诗)外,每题献给一个大人物就另加一首十四行诗,一共添加了16首。由此可见,罗思在心里并不愿意把自己降低到与职业作家相同的地位。书籍之于罗思,恰如前述的马和马鞍之于丹尼爵士,只是赠礼经济的道具而已。罗思的身份也体现在写作内容上:职业作家的创作往往谦逊而迎合,甚至不乏阿谀之处;而罗思的创作却是以贵族圈内人的身份,书写圈内人的秘闻轶事,也因此疏于检点,惹出风波。

罗思将书籍赠送给权臣贵胄,其中最重要的人物就是国王的宠臣白金汉公爵。由于詹姆士一世时期王室恩典的分配受白金汉公爵的控制,罗思的赠书之举无疑是明智的,而以她当时的境况,也没有能力提供更贵重的礼物。在《乌拉妮娅》的风波中,罗思担心丹尼爵士在国王面前构陷她,便写信给白金汉公爵,祈求他在国王面前斡旋。如果没有此前罗思的赠书之举,她对白金汉公爵的请求恐怕也难以启齿。罗思采用包括赠书在内的各种方式尽力维护昔日自己与宫廷的关系,并由此得到了一些实惠的帮助,除上文提到的她屡次获得国王保护、免受逼债之外,她的朋友还曾在朝廷提议将一些城镇的食盐便士税赐给罗思,以缓解其债务。

十七世纪英国印刷业逐步兴起

有学者提到赠礼经济和市场经济在社会中并行的现象,佩克认为在十六世纪和十七世纪初的英国正是如此。出版业既然遵行的是新兴的市场经济原则,那么对于出版商来说出版《乌拉妮娅》是否有利可图呢?《乌拉妮娅》是浪漫传奇,该文类在伊丽莎白时代位列十大类畅销文类,其流行之势一直延续到十七世纪。例如,锡德尼的《阿卡迪亚》初版于1588年,到《乌拉妮娅》出版的1621年,已印刷了七版。同样出版于1621年的浪漫传奇《阿吉尼斯》也是“影射故事”,很受国王詹姆士一世的喜爱,在宫廷里很流行。对于出版商来说,《乌拉妮娅》是一部出身名门的贵族女性创作的浪漫传奇,鉴于其伯父的显赫和其伯父作品的畅销度,此书很可能也会广受欢迎。由于出版商跟罗思处在完全不同的阶层,不在罗思的贵族交际圈之内,因此即使通读过文稿,也难以破解其中的宫廷密码,了解书中潜藏的政治风险;更何况,即便在贵族内部,某个交际圈外的贵族也难以参透该圈子内部成员共享的秘密,例如,拉特兰伯爵七世乔治·曼纳斯就曾于1640年写信给罗思,向后者索要《乌拉妮娅》中的人物所对应的现实中的人名,以便更好地阅读该书。可见,《乌拉妮娅》在问世及毁版多年后,仍然被贵族阅读,而且它也确实包含了某个小圈子所独有的密码。不过,对于出版商来说,作者的写作目的并不重要,因为它不会特别影响书籍销量。例如,《阿卡迪亚》和《仙后》都很畅销,虽然它们的目标读者都不是普罗大众。出版商在《乌拉妮娅》的扉页上对罗思家系的介绍,既能起到广告作用,也清楚地表明了出版商看中这本书的根本原因,毕竟《阿卡迪亚》当时还很流行,其作者的侄女所创作的同一文类作品,也很有可能同样畅销,这无疑符合出版商的利益。

不料《乌拉妮娅》出版后引发了风波,虽然没有证据表明它被收回销毁,但它的确没有再版过。布莱尼对伊丽莎白一世时期剧本的出版收益做过推算,认为二十个剧本里只有一个能在出版的第一年收回成本。由于剧本在当时和浪漫传奇一样属于畅销书,它的出版回报率可以相应作为参照。罗思在给白金汉公爵的信中声称,《乌拉妮娅》的销售已经中断,那是在1621年12月;也就是说,《乌拉妮娅》的销售时间不足一年,因此我们可以基本断定《乌拉妮娅》让出版商蚀了本。最初看起来有利可图的生意,最终投资失败,其根源就在于罗思的贵族身份和写作行为与她选择的商业化的传播方式之间的内在矛盾。丧偶后的罗思夫人,其社会和经济地位大幅度下降,成为贵族阶层的边缘人,所以她被迫选择了与职业作家类似的晋身之路,即,借用以市场经济为原则的商业出版,通过将著作出版印刷后赠送给贵族成员来维系社交关系,以期赢得对方的庇护和馈赠。但不同于职业作家在创作中的谨慎与阿谀,贵族出身的罗思习惯性地采用了廷臣作家的姿态和笔法,这使其少有顾忌,并在写作中肆意评判其他贵族的生活,其结果便是触怒了贵族,闹出了丑闻,甚至还有得罪国王的危险:事实上,除丹尼爵士之外,当时宫廷中不少人也认为罗思“肆无忌惮地诽谤任何她想诽谤的人,以为自己在网中跳舞”。

浪漫传奇《阿吉尼斯》的扉页

罗思逾越了贵族行为的边界,最终惹祸上身。其作品内容和传播方式的冲突,其实是她的社会地位下降与其未能做出相应的心理和行为调适之间的矛盾的结果。罗思身处廷臣作家和职业作家之间的尴尬位置,身份上是廷臣作家,却被迫像职业作家一样谋求付梓。出版书籍从而在赠礼经济中获益,原本是罗思所急需实现的,但最终却因为自己的贵族式写作方式被商业出版引爆了内在风险而归于失败。1621年《乌拉妮娅》的刊印是贵族写作与商业出版相结合的一个失败案例,但也证明“刊印之耻”在贵族阶层并非牢不可破的铁律。在印刷书和手稿书并行的时代,发布作品的各种渠道之间已无不可逾越的天堑,而是“有各种各样的机会和策略,需要仔细体会辨别其中的差异”。

新媒体编辑:郭一岫

新媒体审读:乐 闻

点击关注